Busto escultórico de inspiración clásica — © Fast Speeds Imagery, Envato Elements.

1. Qué es la Filosofía

1.1. Filosofía como amor por la sabiduría

-Etimología y sentido clásico.

-“Saber” vs “sabiduría”.

1.2. Filosofía como actividad, no como museo

-Filosofía no es “historia de ideas” solamente.

-Pensar con método: preguntar, distinguir, argumentar.

-La filosofía como ejercicio de libertad interior.

1.3. Para qué sirve hoy

-Claridad mental y orden de ideas.

-Antídoto contra la manipulación y el autoengaño.

-Aprender a pensar sin gritar (y sin tragarse todo).

-Una utilidad silenciosa pero decisiva.

2. El gesto filosófico: cómo nace la pregunta

2.1. Asombro, duda y necesidad de sentido

-Asombro ante el mundo.

-Duda ante lo que se da por hecho.

-El deseo de un “por qué” que no se apaga.

-El nacimiento de la pregunta filosófica.

2.2. Filosofía y vida cotidiana

-Problemas reales convertidos en preguntas universales.

-Ejemplos sencillos (justicia, verdad, libertad, identidad, muerte).

-Pensar la vida sin abandonarla.

2.3. Filosofía, mito, religión y ciencia: parentescos y diferencias

-Mito como relato de sentido.

-Religión como visión y práctica de vida.

-Ciencia como explicación verificable.

-Filosofía como examen crítico de todo ello.

3. Qué hace filosófico a un texto o a una conversación

3.1. Conceptos: poner nombre a lo que pensamos

-Qué es un concepto.

-Definir sin encerrar: definiciones útiles.

3.2. Razones: argumentar sin imponer

-Opinión, creencia y argumento.

-Premisas y conclusión (explicado en llano).

-Falacias comunes (sin lista eterna, solo las más típicas).

3.3. Objeciones: aprender a pensar con “el otro”

-Por qué la crítica no es ataque.

-El valor de cambiar de idea.

4. Las grandes preguntas de la Filosofía

4.1. Metafísica: qué es la realidad

-Qué existe y qué significa existir.

-Materia, mente, alma: enfoques clásicos.

-Cambio, permanencia e identidad.

-Determinismo y azar.

4.2. Teoría del conocimiento: qué podemos saber

-Saber y creer.

-Verdad: correspondencia, coherencia, utilidad (en claro).

-Escepticismo: dudas razonables y dudas corrosivas.

-Fuentes del conocimiento: razón, experiencia, memoria, testimonio.

4.3. Ética: cómo vivir

-Bien, mal y responsabilidad.

-Virtud y carácter.

-Consecuencias y deberes.

-Dilemas morales cotidianos.

4.4. Política: cómo convivir

-Poder, legitimidad y autoridad.

-Libertad individual y bien común.

-Justicia, ley y derechos.

-Democracia, ciudadanía y límites del Estado.

4.5. Antropología filosófica: qué es el ser humano

-Naturaleza y cultura.

-Persona, identidad y conciencia.

-Emociones, razón y deseo.

-Trabajo, técnica y sentido.

4.6. Filosofía del lenguaje: cómo nos construyen las palabras

-Lenguaje y pensamiento.

-Ambigüedad, propaganda, eufemismos.

-La verdad en el lenguaje cotidiano.

4.7. Estética: belleza, arte y gusto

-Qué llamamos bello y por qué.

-Arte como expresión, arte como símbolo.

-El juicio estético: entre lo personal y lo compartido.

4.8. Filosofía de la ciencia: qué hace fiable a la ciencia

-Método, hipótesis y prueba (sin tecnicismos).

-Límites: lo que la ciencia no responde sola.

-Ciencia y ética: responsabilidades.

4.9. Filosofía de la religión: sentido último

-Dios, trascendencia y experiencia interior.

-Fe, razón y crítica.

-El problema del mal (explicado con cuidado).

5. Un paseo histórico muy orientativo

5.1. Grecia: nacimiento del pensamiento racional

-Del mito al logos.

-Sócrates, Platón, Aristóteles (qué aporta cada uno).

5.2. Helenismo: filosofía como arte de vivir

-Estoicismo, epicureísmo, escepticismo.

5.3. Edad Media: fe y razón

-Grandes temas (Dios, alma, universales).

5.4. Modernidad: el giro del sujeto

-Descartes y la duda metódica.

-Empirismo vs racionalismo (con ejemplos).

-Ilustración y crítica.

5.5. Siglos XIX–XX: sospecha, lenguaje y existencia

-Nietzsche, Marx, Freud (las “sospechas”).

-Existencialismo.

-Filosofía analítica y lenguaje (muy simple).

5.6. Filosofía contemporánea: temas actuales

-Tecnología, IA, bioética.

-Identidad, cultura, posverdad.

-Ecología y responsabilidad global.

6. Cómo leer Filosofía sin sufrir

6.1. Lectura en tres niveles

Nivel 1: Idea central

Nivel 2: Argumentos

Nivel 3: Implicaciones

6.2. Técnica simple de notas

“Qué dice”, “por qué lo dice”, “qué pienso yo”.

6.3. Cómo evitar la falsa profundidad

-Palabras grandes, ideas pequeñas.

-Complejidad real vs confusión.

7. Cómo escribir Filosofía con claridad

7.1. Regla de oro: una idea por párrafo

7.2. Ejemplos y metáforas

Cuándo ayudan y cuándo estorban

7.3. Tono: firme pero humano

-No pontificar.

-No “ganar debates”.

8. Mini-glosario esencial

-Sustancia / cambio.

-Causa.

-Verdad.

-Razón / argumento.

-Premisa / conclusión.

-Falacia.

-Libertad.

-Justicia.

-Virtud.

-Determinismo.

-Escepticismo.

-Empirismo / racionalismo.

-Materialismo / idealismo.

-Nihilismo.

-Relativismo.

0. Nota de intención

Este artículo no pretende ser un tratado de filosofía ni un manual académico al uso. No aspira a agotar los temas, ni a imponer una doctrina, ni a demostrar erudición. Su objetivo es más sencillo y, al mismo tiempo, más exigente: servir como una brújula. Una orientación inicial para quien quiera pensar con más claridad, situarse mejor ante las grandes preguntas y entender qué se hace realmente cuando se filosofa.

La filosofía, tal como se plantea aquí, no es un conjunto cerrado de teorías ni un museo de ideas antiguas. Es, ante todo, una actividad viva: preguntar, distinguir, examinar razones, detectar confusiones y tratar de comprender el sentido de lo que hacemos, pensamos y valoramos. Por eso este texto no se limita a describir corrientes o autores, sino que intenta explicar qué significa pensar filosóficamente y por qué ese ejercicio sigue siendo necesario hoy.

Este artículo está escrito para un lector general, sin exigir formación previa ni familiaridad con el lenguaje académico. Se ha evitado deliberadamente la jerga innecesaria, el estilo oscuro y las demostraciones técnicas que suelen alejar más de lo que aclaran. Eso no significa renunciar al rigor. Al contrario: se ha buscado una claridad exigente, donde los conceptos estén bien definidos, las distinciones sean precisas y las ideas se expresen con el mayor cuidado posible.

La filosofía no se presenta aquí como un saber separado de la vida cotidiana. Muchas de sus preguntas nacen de experiencias comunes: la duda, la injusticia, la búsqueda de sentido, la identidad personal, la verdad, la libertad o la responsabilidad. Este texto intenta mostrar cómo esos problemas concretos pueden convertirse en preguntas universales, y cómo pensarlas con método puede ayudarnos a no engañarnos a nosotros mismos ni dejarnos arrastrar por discursos confusos o manipuladores.

Este artículo puede leerse de principio a fin, siguiendo el hilo propuesto, pero también permite una lectura más libre. Cada apartado aborda un aspecto fundamental de la filosofía y puede funcionar como punto de entrada independiente. No se trata de memorizar contenidos, sino de comprender un mapa general que permita orientarse y, si se desea, profundizar más adelante en temas concretos.

Por último, conviene señalar qué no se va a encontrar aquí. No hay recetas morales cerradas, ni respuestas definitivas, ni promesas de certezas absolutas. La filosofía no elimina la duda, pero puede hacerla más fértil. Este texto no busca cerrar preguntas, sino formularlas mejor, ordenarlas y pensarlas con honestidad intelectual.

Si cumple su propósito, este artículo no dejará al lector con un sistema filosófico aprendido, sino con algo más modesto y más valioso: el hábito de pensar con cuidado, de distinguir antes de afirmar y de no dar por obvio aquello que merece ser examinado.

Pensamiento y expresión: pensar es también decir

El pensamiento filosófico no ocurre únicamente en el interior de la mente, como una actividad silenciosa y aislada. Aunque toda reflexión comienza de forma íntima, pensar implica necesariamente un proceso de articulación, y esa articulación se realiza a través del lenguaje. Las ideas que no se expresan —ya sea por escrito o de forma verbal— permanecen difusas, incompletas o mal delimitadas. En este sentido, expresar una idea no es un añadido posterior al pensamiento, sino una parte constitutiva de él.

Cuando intentamos poner en palabras lo que pensamos, nos vemos obligados a ordenar, precisar y distinguir. El lenguaje actúa como un filtro exigente: obliga a elegir términos, a establecer relaciones, a evitar contradicciones y a hacer explícito aquello que, mientras permanecía solo “pensado”, podía sostenerse de forma vaga. Muchas ideas que parecen claras en la mente se revelan confusas cuando se intentan expresar. Lejos de ser un fracaso, ese descubrimiento es uno de los mayores logros del ejercicio filosófico.

La escritura, en particular, cumple una función decisiva. Escribir permite detener el pensamiento, examinarlo desde fuera y volver sobre él con mayor atención. El texto escrito fija las ideas, las somete a revisión y hace visibles sus puntos débiles. Por eso la filosofía ha estado históricamente ligada a la escritura: no solo como medio de transmisión, sino como herramienta de clarificación. Pensar escribiendo no es traducir ideas ya acabadas, sino contribuir a que esas ideas lleguen a ser lo que son.

La expresión verbal, por su parte, introduce el elemento del diálogo. Hablar con otros obliga a escuchar, a responder a objeciones y a reformular lo dicho cuando no se entiende o no convence. La filosofía nace y se desarrolla en gran medida como conversación: no como imposición de verdades, sino como intercambio razonado de argumentos. El diálogo no es una amenaza para el pensamiento propio, sino una de sus pruebas más importantes. Una idea que no puede explicarse ni defenderse con razones suele ser una idea insuficientemente pensada.

Expresar lo que uno piensa no tiene como objetivo principal convencer o imponerse, sino hacer comprensible el propio pensamiento, tanto para los demás como para uno mismo. En este sentido, la claridad expresiva es una forma de honestidad intelectual. No se trata de adornar el lenguaje ni de utilizar palabras complejas, sino de buscar la forma más adecuada de decir lo que se quiere decir, sin ocultar las dificultades ni exagerar las certezas.

Este artículo asume, por tanto, que filosofar es inseparable de expresarse. Pensar bien exige decir bien, y decir bien obliga a pensar mejor. El lenguaje no es un simple vehículo del pensamiento, sino el espacio en el que el pensamiento se prueba, se corrige y se vuelve comunicable. Solo cuando una idea puede ser formulada con claridad —aunque sea provisional— empieza verdaderamente a existir como idea filosófica.

A quién va dirigido este artículo

Este artículo está dirigido a un lector general, entendido no como alguien con pocos conocimientos, sino como cualquier persona interesada en comprender mejor las ideas, las preguntas y los problemas fundamentales que atraviesan la experiencia humana. No se presupone una formación académica específica en filosofía, ni familiaridad previa con autores, corrientes o terminología técnica.

La filosofía, tal como se presenta aquí, no pertenece en exclusiva al ámbito universitario ni a un círculo especializado. Sus preguntas —qué es la verdad, cómo debemos vivir, qué podemos conocer, qué significa ser libres o responsables— forman parte de la vida de cualquier persona reflexiva. Este texto intenta ofrecer un acceso ordenado y comprensible a esas cuestiones, sin rebajar su profundidad ni convertirlas en meras opiniones.

El lector al que se dirige este artículo puede ser alguien que se acerca por primera vez a la filosofía, alguien que la estudió hace tiempo y desea retomarla con otra mirada, o alguien que, sin llamarlo “filosofía”, ya reflexiona habitualmente sobre estos temas. No se trata de enseñar desde una posición de superioridad, sino de compartir un marco de pensamiento que permita orientarse mejor y formular las preguntas con mayor precisión.

Por esa razón, se ha cuidado especialmente el lenguaje. Se evita el uso innecesario de tecnicismos, referencias implícitas o discusiones cerradas entre especialistas. Cuando se introducen conceptos importantes, se explican con calma y en un lenguaje llano, sin perder exactitud. La claridad no se entiende aquí como simplificación empobrecedora, sino como esfuerzo consciente por hacerse entender.

Este artículo no exige una lectura rápida ni distraída. Está pensado para un lector dispuesto a detenerse, a releer algunos pasajes y a pensar por su cuenta. No ofrece respuestas inmediatas ni conclusiones cerradas, pero sí un itinerario comprensible para quien quiera tomarse en serio el ejercicio de pensar.

En ese sentido, este texto no se dirige a un “experto”, pero tampoco subestima al lector. Confía en su capacidad de comprensión y en su interés por entender mejor las ideas que influyen, muchas veces sin advertirlo, en su manera de ver el mundo.

Cómo leer este artículo

Este artículo puede leerse de distintas maneras, según el interés, el tiempo disponible o el momento personal de cada lector. Aunque existe un orden propuesto y una progresión interna de los temas, no es necesario seguir una lectura estrictamente lineal para aprovechar su contenido.

La lectura de principio a fin permite recorrer el conjunto como un mapa general de la filosofía: desde el sentido de la actividad filosófica y el nacimiento de las preguntas, hasta las grandes áreas en las que esas preguntas se organizan. Este recorrido ofrece una visión de conjunto y ayuda a entender cómo los distintos problemas se relacionan entre sí.

Sin embargo, cada epígrafe ha sido pensado para funcionar también de manera relativamente autónoma. El lector puede detenerse en los apartados que más le interesen, saltar entre secciones o volver más adelante a temas ya leídos. No se trata de memorizar un esquema cerrado, sino de orientarse dentro de un territorio amplio y complejo.

La filosofía no se asimila de una sola vez ni a través de una lectura rápida. Algunas ideas requieren tiempo, relectura y reflexión personal. Por eso, este texto admite y casi invita a una lectura pausada, con interrupciones, anotaciones y regresos. Leer filosofía no es consumir información, sino acompañar el pensamiento mientras se va formando.

También es posible utilizar este artículo como punto de partida para profundizar más adelante. Cada bloque señala problemas y conceptos fundamentales que pueden desarrollarse con mayor detalle en textos posteriores. En ese sentido, este artículo funciona tanto como introducción general como herramienta de consulta, a la que se puede volver cuando surjan nuevas preguntas.

No hay una única forma correcta de leer este texto. Puede recorrerse de manera ordenada o fragmentaria, continua o intermitente. Lo importante no es completar el artículo, sino entender mejor las preguntas que plantea y encontrar en él un apoyo para pensar con mayor claridad.

Este texto es una elaboración original de carácter divulgativo, basada en conocimientos generales de la tradición filosófica y en una síntesis personal de los temas tratados.

Qué no vas a encontrar en este artículo

Este artículo no utiliza jerga filosófica innecesaria ni presupone un conocimiento previo del lenguaje académico. Cuando se emplean conceptos técnicos, se explican con claridad y solo en la medida en que resultan útiles para comprender un problema. La complejidad no se identifica aquí con el uso de palabras difíciles, sino con la precisión al pensar y al distinguir.

Tampoco se encontrarán demostraciones académicas formales, disputas entre especialistas ni reconstrucciones técnicas de sistemas filosóficos. Este texto no pretende reproducir el formato universitario ni sustituir los estudios especializados. Su objetivo no es probar tesis mediante aparatos conceptuales cerrados, sino explicar ideas, aclarar problemas y mostrar cómo se razona filosóficamente.

La oscuridad deliberada tampoco forma parte de este enfoque. La dificultad de la filosofía no reside en escribir de manera enrevesada, sino en enfrentarse con preguntas que no admiten respuestas simples. Por eso, cuando un pasaje resulte exigente, no será por un lenguaje confuso, sino por la naturaleza misma del problema tratado. Se ha evitado conscientemente la ambigüedad retórica, el tono grandilocuente y las frases que parecen profundas pero no dicen nada preciso.

Este artículo no ofrece recetas rápidas, consignas ideológicas ni respuestas cerradas a cuestiones complejas. No se busca convencer, adoctrinar ni ganar debates. La filosofía que aquí se propone no es un arma retórica, sino un ejercicio de claridad y honestidad intelectual.

En resumen, no vas a encontrar un texto diseñado para impresionar, sino para hacer comprensible el pensamiento. Si algo no se entiende, el problema no debe atribuirse a una supuesta “profundidad inaccesible”, sino a la necesidad de explicarlo mejor. Ese es el criterio que guía todo el artículo.

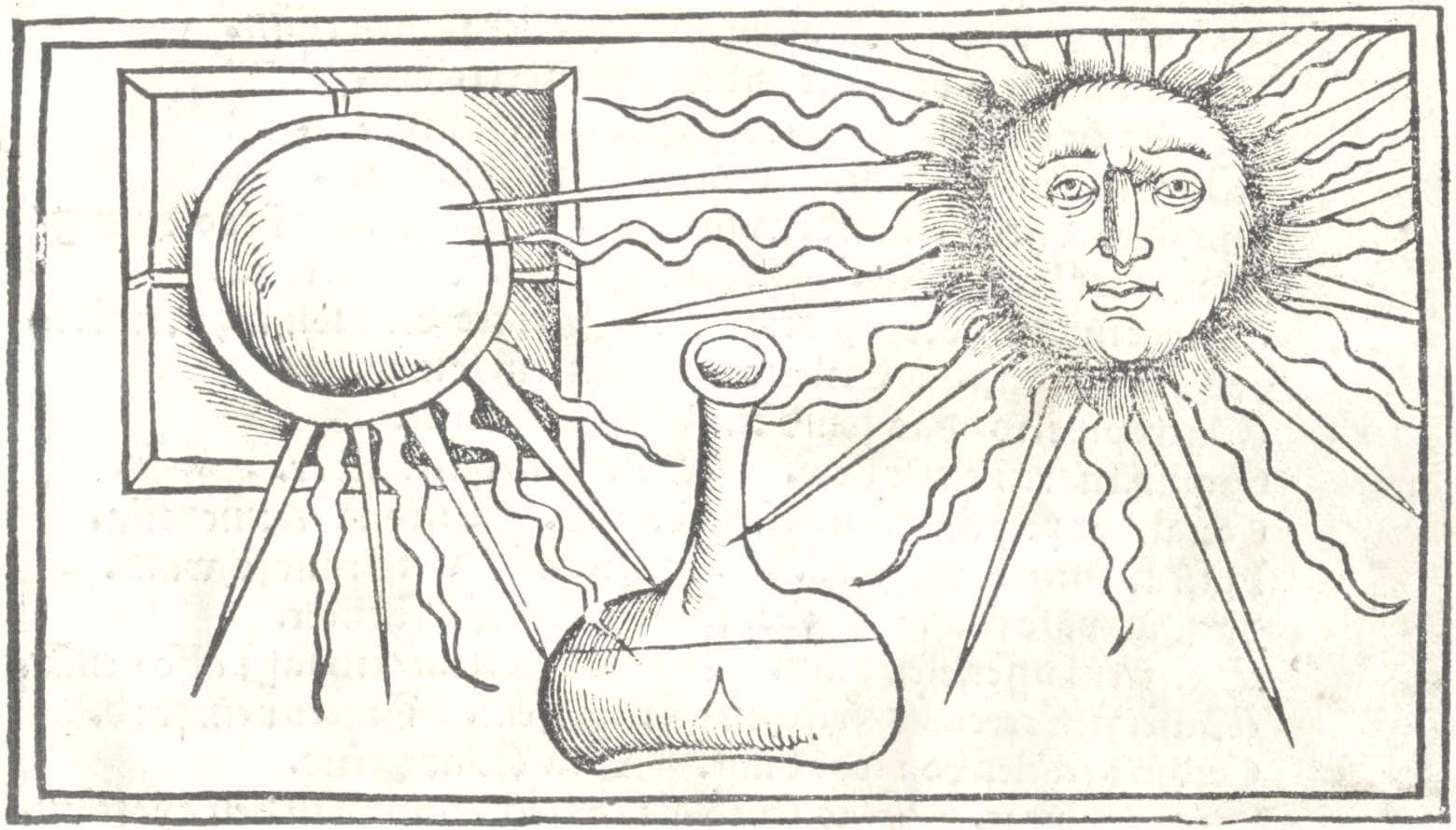

Grabado antiguo de inspiración filosófica, representaciones simbólicas del conocimiento y la naturaleza. Philippus Ulstadius. Dominio Público. Este grabado procede de un tratado filosófico-alquímico impreso en el primer tercio del siglo XVI, fechado en torno a 1527, en un momento de profunda transformación intelectual en Europa. Pertenece a la tradición de los libros que combinaban filosofía natural, cosmología, alquimia y simbolismo, anteriores a la separación moderna entre ciencia, filosofía y arte. La imagen aparece asociada al tratado conocido como Coelum philosophorum (El cielo de los filósofos), un texto vinculado al entorno del pensamiento paracelsiano y a la corriente de la alquimia filosófica renacentista. Estos libros no pretendían describir la naturaleza de manera experimental en el sentido moderno, sino representar simbólicamente el orden del mundo y las relaciones entre sus principios fundamentales.

En el grabado se combinan elementos astronómicos, geométricos y naturales —el sol, los rayos, los recipientes, las correspondencias entre cuerpos— para expresar una idea central del pensamiento premoderno: que el conocimiento surge de la relación entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos, y que comprender el mundo implica captar sus analogías y estructuras ocultas.

Este tipo de imágenes no eran simples ilustraciones decorativas. Funcionaban como instrumentos de pensamiento, destinados a acompañar la reflexión del lector y a condensar visualmente ideas complejas que no podían expresarse solo con palabras. En ese sentido, estos grabados ocupan un lugar intermedio entre la filosofía, la ciencia naciente y la tradición simbólica heredada de la Antigüedad y la Edad Media.

1. Qué es la Filosofía

La filosofía es una de las formas más antiguas y profundas que ha desarrollado el ser humano para interrogarse sobre la realidad, el conocimiento, la vida, la conducta y el sentido de la existencia. No surge como una disciplina técnica ni como un saber especializado en un ámbito concreto, sino como una actitud reflexiva radical: el impulso de preguntarse por el porqué de las cosas, por su fundamento último y por su significado.

A diferencia de otros saberes que se ocupan de aspectos parciales de la realidad —como las ciencias naturales, que estudian fenómenos específicos, o las técnicas, orientadas a la utilidad práctica— la filosofía aspira a una comprensión global. Su mirada no se limita a describir hechos, sino que busca comprender qué son las cosas, por qué son como son, cómo las conocemos y qué valor tienen para la vida humana.

En este sentido, la filosofía no ofrece respuestas cerradas ni definitivas. Su esencia no está en proporcionar soluciones rápidas, sino en formular buenas preguntas, aclarar conceptos, examinar supuestos y someter a crítica las ideas que damos por evidentes. Filosofar implica detenerse, pensar con cuidado, dudar de lo que parece obvio y tratar de alcanzar una comprensión más profunda y consciente del mundo y de uno mismo.

Desde sus orígenes, la filosofía ha estado ligada al nacimiento del pensamiento racional. Supone un paso decisivo desde las explicaciones míticas —basadas en relatos simbólicos y tradiciones sagradas— hacia un modo de pensar que apela a la razón, al argumento y a la coherencia interna. No rechaza necesariamente el mito o la religión, pero introduce una nueva exigencia: que las ideas puedan ser pensadas, discutidas y justificadas.

1.1. Filosofía como amor por la sabiduría

La palabra filosofía procede del griego philosophía, formada por phílos (amor, amistad, inclinación) y sophía (sabiduría). Etimológicamente, filosofía significa literalmente “amor por la sabiduría”. Esta expresión, lejos de ser una simple curiosidad lingüística, encierra una clave fundamental para comprender el espíritu filosófico.

El filósofo no es, en su origen, quien se considera poseedor de la sabiduría, sino quien la busca, quien se siente atraído por ella y reconoce que no la posee plenamente. Esta idea aparece ya en la tradición griega clásica y se atribuye, entre otros, a Pitágoras, quien habría rechazado el título de sabio (sophós) para definirse modestamente como filósofo: alguien que ama la sabiduría, pero no presume de haberla alcanzado.

Este matiz es esencial. La filosofía nace vinculada a una actitud de humildad intelectual: el reconocimiento de que el saber humano es limitado y de que siempre queda algo por comprender. El filósofo no se instala en certezas absolutas, sino que vive en una tensión permanente entre lo que sabe y lo que ignora.

En la Grecia clásica, esta concepción fue desarrollada de manera magistral por pensadores como Platón, quien presenta a la filosofía como un camino de ascenso hacia el conocimiento de lo verdadero, lo justo y lo bueno. Para Platón, la sabiduría no consiste en acumular datos, sino en orientar el alma hacia lo que tiene mayor valor y mayor realidad.

Más tarde, Aristóteles profundizó en esta idea al definir la filosofía como el saber que busca las causas primeras y los principios fundamentales de todo lo que existe. En él, la filosofía aparece como el intento más elevado del entendimiento humano por comprender el orden del mundo.

I. Etimología y sentido clásico

En su sentido clásico, la sophía no equivale simplemente a conocimiento técnico o erudición. Para los griegos, la sabiduría implicaba una forma de comprensión profunda, que integraba conocimiento teórico, juicio prudente y orientación vital. No se trataba solo de saber cómo funcionan las cosas, sino de saber cómo vivir, cómo actuar con justicia y cómo armonizar la propia vida con el orden del mundo.

Por eso, la filosofía antigua no estaba separada de la ética ni de la forma de vida. Filosofar era, al mismo tiempo, pensar y vivir de cierta manera. El sabio no era solo quien conocía, sino quien sabía medir sus actos, reconocer sus límites y orientarse hacia el bien.

Este ideal se refleja en escuelas como el estoicismo o el epicureísmo, donde la filosofía se concibe explícitamente como un arte de vivir, una práctica orientada a alcanzar la serenidad, la libertad interior y la coherencia entre pensamiento y acción.

II. “Saber” frente a “sabiduría”

Una distinción fundamental para comprender la filosofía es la que existe entre saber y sabiduría. El saber hace referencia, en términos generales, a la posesión de conocimientos: datos, informaciones, teorías o habilidades concretas. Puede ser muy amplio y, sin embargo, permanecer fragmentario o superficial.

La sabiduría, en cambio, implica una forma de comprensión más integrada. No se limita a conocer hechos aislados, sino que busca sentido, orden y criterio. Una persona puede saber muchas cosas y, aun así, carecer de sabiduría; del mismo modo, alguien con pocos conocimientos técnicos puede mostrar una gran sabiduría en su manera de entender la vida y de relacionarse con los demás.

La filosofía se sitúa claramente del lado de la sabiduría. Su objetivo no es acumular información, sino comprender, discernir y orientar. Por eso, se interesa por preguntas como qué es la verdad, qué es el bien, qué es la justicia, qué significa conocer o qué valor tiene la existencia humana.

En este sentido, la filosofía actúa como un saber crítico, capaz de examinar los propios fundamentos del conocimiento, de cuestionar las creencias heredadas y de abrir espacios de reflexión allí donde otros saberes se dan por satisfechos.

Detalle de una escena de celebración y vida cotidiana en la pintura barroca neerlandesa, obra de Jan Steen. La sabiduría, más allá del saber abstracto, como comprensión de la experiencia humana. User: Pharos. Original file (3,556 × 3,829 pixels, file size: 2.76 MB). Fuente: Wikipedia / Wikimedia Commons. Licencia: Dominio público.

1.2. Filosofía como actividad, no como museo

Cuando uno se acerca por primera vez a la filosofía, es muy común creer que se trata sobre todo de un “museo” de autores: Sócrates, Platón, Aristóteles; luego Descartes, Kant, Nietzsche… una galería de nombres, fechas, corrientes y doctrinas. Y, desde luego, la historia de la filosofía importa muchísimo: es el depósito de problemas, conceptos y debates que han moldeado nuestra forma de pensar. Pero si la reducimos a eso, la filosofía pierde su núcleo más vivo.

Porque la filosofía no es, en esencia, un catálogo de ideas antiguas, ni una colección de frases memorables, ni un archivo de teorías para memorizar. La filosofía es ante todo una actividad, un modo de ejercer el pensamiento. Es algo que se hace. Es una práctica intelectual que toma la forma de preguntas, distinciones, razonamientos y discusiones. Y por eso, incluso cuando estudias a un autor del pasado, la filosofía solo ocurre de verdad si tú, al leerlo, piensas: si te obligas a comprender qué problema está tratando, qué supuestos está dando por válidos, qué argumentos usa y qué consecuencias se siguen de lo que afirma.

Dicho de manera simple: la filosofía no es tanto “tener ideas”, sino trabajar con ideas. Y ese trabajo exige una disciplina mental particular: paciencia, precisión, voluntad de claridad y, sobre todo, la disposición a revisar lo que uno cree saber.

En este sentido, estudiar filosofía se parece menos a visitar un museo y más a entrar en un taller. En un museo miras cosas acabadas, admirables, expuestas para ser contempladas. En un taller, en cambio, hay herramientas, pruebas, errores, rectificaciones y aprendizaje. La filosofía es un taller de pensamiento: un lugar donde las ideas se examinan, se pulen, se ponen a prueba y se reformulan. Y lo más importante: no se hace para acumular “cultura general”, sino para comprender mejor —el mundo, el lenguaje, el conocimiento, la moral, el poder, la vida humana— y para desarrollar una mirada más consciente y más libre.

I. Filosofía no es “historia de ideas” solamente

La historia de la filosofía (y en general la historia de las ideas) es indispensable por varias razones: porque nos da perspectiva, porque muestra cómo han evolucionado los conceptos, porque conserva discusiones que siguen siendo actuales, y porque evita que repitamos ingenuamente errores ya pensados hace siglos. Pero no basta con conocer lo que otros dijeron. En filosofía, conocer teorías sin ejercitar el juicio propio puede convertirse en una erudición estéril.

Hay una diferencia muy importante entre:

saber qué pensaba un autor, y

comprender el problema que ese autor estaba intentando resolver.

La primera cosa puede lograrse con memoria y resumen. La segunda exige actividad filosófica real: reconstruir el contexto, entender la pregunta de fondo, identificar el supuesto oculto, analizar el argumento, ver si se sostiene, y preguntarse si hoy esa idea sigue siendo válida o necesita matices.

De hecho, a veces se estudia “historia de la filosofía” de una manera que, sin querer, la convierte en una sucesión de etiquetas: racionalismo, empirismo, idealismo, existencialismo… Pero esas etiquetas solo tienen valor si se entienden como respuestas a problemas concretos. La filosofía es, sobre todo, una conversación larga y tensa entre generaciones humanas alrededor de ciertas preguntas persistentes: ¿qué es la verdad?, ¿qué puedo conocer?, ¿qué debo hacer?, ¿qué es una vida buena?, ¿qué es real?, ¿qué significa ser libre?, ¿qué es justicia?, ¿qué es una persona?

Por eso, la historia de la filosofía tiene sentido cuando se estudia como historia de problemas, no como colección de “opiniones”. Los filósofos no son “personajes” que se exhiben: son interlocutores. Y el lector, si filosofa, entra en diálogo con ellos. A veces los sigue, a veces los discute, a veces los corrige, a veces toma de ellos solo una herramienta conceptual. Pero siempre hace algo activo: pensar.

II. Pensar con método: preguntar, distinguir, argumentar

Decir que la filosofía es una actividad no significa que sea una improvisación. Filosofar no es “opinar” sin más. La filosofía tiene una exigencia: razonar con método, con disciplina y con cuidado. Y aquí aparece el corazón de la práctica filosófica: un modo de pensar que se apoya en tres gestos básicos —preguntar, distinguir y argumentar— y que se completa con otros como definir, analizar, criticar y sintetizar.

1) Preguntar: ir a la raíz

La filosofía empieza con preguntas, pero no con cualquier pregunta. Empieza con preguntas que no se resuelven con un dato, una búsqueda rápida o una instrucción práctica. Son preguntas que apuntan a lo fundamental:

¿Qué significa “conocer” algo?

¿Qué hace que una acción sea justa?

¿Qué es una persona?

¿Qué es el tiempo?

¿Qué es la verdad?

Estas preguntas obligan a detener el automatismo mental. Nos sacan del piloto automático. Y suelen tener una característica: abren más de lo que cierran. Su función no es solo obtener una respuesta, sino revelar el marco en el que pensamos, los supuestos ocultos que sostenemos sin darnos cuenta.

Filosofar, en este sentido, es entrenarse en preguntar mejor. No es preguntar por preguntar: es aprender a formular la cuestión correcta, la que apunta al núcleo del problema.

2) Distinguir: aclarar para no confundir

Una gran parte de los errores intelectuales —en filosofía y fuera de ella— provienen de confundir cosas distintas. Por eso, uno de los instrumentos principales de la filosofía es hacer distinciones.

Por ejemplo:

no es lo mismo creer que saber,

no es lo mismo opinión que argumento,

no es lo mismo legal que justo,

no es lo mismo libertad que capricho,

no es lo mismo explicar que justificar.

Estas distinciones no son caprichosas: son el modo de limpiar el terreno. La filosofía trabaja mucho con el lenguaje porque sabe que el pensamiento se enreda cuando los conceptos están borrosos. Distinguir es separar con precisión, delimitar significados, evitar que una discusión se vuelva un lío por ambigüedades.

Muchas discusiones sociales, políticas o morales se vuelven interminables porque en realidad los interlocutores están usando la misma palabra con sentidos diferentes. La filosofía intenta hacer visible ese problema: “¿qué quieres decir exactamente con esto?”. Esa es una pregunta filosófica típica, y muy poderosa.

3) Argumentar: dar razones, no solo afirmar

El tercer gesto fundamental es argumentar. Filosofar no es afirmar cosas con fuerza, ni impresionar con frases bonitas. Es dar razones. Un argumento es un conjunto de razones que pretenden sostener una conclusión. En términos simples:

“Creo X” no es filosofía todavía.

“Creo X y estas son mis razones” ya abre el terreno filosófico.

Argumentar exige estructura mental: reconocer premisas, ver si se siguen consecuencias, detectar contradicciones, y estar dispuesto a ajustar la idea si el razonamiento falla.

Y aquí aparece un rasgo central: la filosofía busca coherencia. No porque el mundo sea siempre coherente, sino porque una idea incoherente no puede ser una buena guía ni una buena explicación. La filosofía no pide certezas absolutas, pero sí pide honestidad racional: si tus premisas no sostienen tu conclusión, hay que admitirlo.

4) Definir, analizar, criticar, sintetizar

Además de esos tres gestos básicos, el método filosófico suele incluir:

Definir: no para encerrar un concepto en una fórmula rígida, sino para fijar un punto de partida claro.

Analizar: descomponer una idea en partes, ver qué implica, qué presupone, qué excluye.

Criticar: no en el sentido de “destruir”, sino en el sentido de examinar: ¿se sostiene?, ¿qué fallos tiene?, ¿qué alternativas hay?

Sintetizar: reconstruir una visión más amplia, integrando matices, evitando extremos simples.

En conjunto, estos movimientos hacen de la filosofía un trabajo de pulido: un esfuerzo por transformar intuiciones vagas en pensamientos más claros, más defendibles y más conscientes.

III. La filosofía como ejercicio de libertad interior

Si tuviéramos que resumir el valor de la filosofía como actividad, podríamos decir esto: la filosofía es una escuela de libertad mental. Nos enseña a no ser esclavos de frases heredadas, de prejuicios repetidos, de ideas automáticas. Nos obliga a pensar por cuenta propia, pero no desde el capricho, sino desde la responsabilidad del razonamiento.

Por eso la filosofía no envejece. Los autores pueden ser antiguos, pero el acto de filosofar es siempre actual. Mientras haya seres humanos capaces de preguntarse qué hacen, por qué viven como viven y qué significa todo esto, la filosofía seguirá siendo una actividad necesaria.

1.3. Para qué sirve hoy la filosofía

En un mundo saturado de información, de estímulos constantes y de opiniones enfrentadas, la pregunta por la utilidad de la filosofía reaparece con frecuencia. A veces se formula de manera ingenua (“¿para qué sirve realmente?”) y otras de forma abiertamente escéptica (“¿no es algo del pasado?”). Sin embargo, lejos de haber perdido vigencia, la filosofía cumple hoy una función especialmente necesaria: ayudar a pensar mejor en medio del ruido.

La filosofía no sirve para producir objetos, ni para ofrecer soluciones técnicas inmediatas, ni para garantizar éxito social. Su utilidad es de otro orden, más discreto pero más profundo: sirve para ordenar la mente, para defenderse de la manipulación y para aprender a pensar con rigor sin caer ni en el grito ni en la credulidad. En una época caracterizada por la velocidad, la polarización y la simplificación extrema, estas funciones son todo menos irrelevantes.

I. Claridad mental y orden de ideas

Uno de los efectos más inmediatos y valiosos de la filosofía es la claridad mental. Filosofar obliga a frenar, a poner orden, a distinguir lo importante de lo accesorio. Frente a la avalancha de mensajes contradictorios, la filosofía introduce una exigencia básica: entender qué se está diciendo realmente.

Muchas veces la confusión no proviene de la complejidad de los problemas, sino del desorden conceptual. Se mezclan hechos con opiniones, emociones con argumentos, deseos con realidades. La filosofía actúa como una especie de trabajo de limpieza intelectual: separa planos, aclara términos, revisa supuestos. Pregunta, por ejemplo: — ¿estamos hablando de hechos o de valores? — ¿de lo que es o de lo que debería ser? — ¿de una descripción o de una interpretación?.

Este ejercicio tiene un efecto acumulativo. A medida que uno se habitúa a pensar con más precisión, disminuye la ansiedad intelectual. No porque desaparezcan los problemas, sino porque se entienden mejor. La filosofía no elimina la complejidad del mundo, pero ayuda a habitarla con mayor lucidez.

Además, la claridad filosófica no consiste en simplificarlo todo, sino en aceptar la complejidad sin confusión. Enseña que no todas las preguntas tienen respuestas únicas, que hay tensiones legítimas entre valores, que algunas cuestiones admiten varias perspectivas razonables. Pensar filosóficamente no es reducir el mundo a consignas, sino darle un orden inteligible sin falsearlo.

II. Antídoto contra la manipulación y el autoengaño

Vivimos expuestos de forma permanente a discursos persuasivos: publicidad, propaganda política, mensajes emocionales, narrativas simplificadas que prometen certezas rápidas. En este contexto, la filosofía cumple una función crítica fundamental: actúa como antídoto contra la manipulación.

La manipulación funciona cuando se aceptan ideas sin examinarlas. La filosofía, en cambio, introduce una distancia reflexiva. Enseña a preguntar:

— ¿quién dice esto?

— ¿desde qué intereses?

— ¿qué se afirma exactamente y qué se está insinuando?

— ¿qué se omite?

Este hábito de sospecha razonada no conduce al cinismo, sino a una forma más madura de confianza: una confianza que no se concede a ciegas, sino que se apoya en razones. La filosofía no enseña a desconfiar de todo, sino a no creerlo todo.

Pero tan importante como defenderse de la manipulación externa es reconocer el autoengaño. El ser humano no solo es manipulado desde fuera: también se engaña a sí mismo. Justifica lo que le conviene, racionaliza decisiones tomadas por impulso, confunde deseos con argumentos. La filosofía obliga a enfrentarse a esas incoherencias internas.

Pensar filosóficamente implica aceptar una incomodidad básica: la posibilidad de estar equivocado. Esa disposición es rara, pero valiosa. Sin ella, no hay pensamiento crítico, solo reafirmación de prejuicios. La filosofía entrena precisamente esa capacidad de revisar las propias creencias, de someterlas a examen sin dramatismo, sin necesidad de sentirse atacado por el simple hecho de pensar.

III. Aprender a pensar sin gritar (y sin tragarse todo)

Uno de los rasgos más visibles de nuestra época es la polarización del discurso. Las conversaciones públicas tienden al enfrentamiento, al eslogan, al grito. O se adopta una postura con vehemencia, o se calla; o se repite lo que dice el propio grupo, o se es expulsado de la conversación. En este clima, la filosofía ofrece una tercera vía: pensar sin gritar y sin someterse.

Pensar sin gritar significa aprender a argumentar sin violencia verbal, a sostener una posición sin necesidad de imponerla. La filosofía enseña que la fuerza de una idea no está en el tono, sino en la solidez de sus razones. Y también enseña a escuchar: no para asentir automáticamente, sino para comprender qué dice el otro antes de juzgarlo.

Al mismo tiempo, la filosofía enseña a no tragarse todo. No aceptar una idea solo porque sea mayoritaria, emotiva o repetida. No confundir consenso con verdad. No asumir que una afirmación es válida solo porque suena bien o coincide con lo que uno desea creer. Este equilibrio —ni gritar ni someterse— es una de las competencias más difíciles y más necesarias del pensamiento contemporáneo.

La filosofía cultiva una actitud rara pero esencial: la firmeza razonada. Ser capaz de decir “no lo sé”, “no estoy de acuerdo”, “necesito pensarlo mejor”. En un entorno que premia la rapidez y la contundencia, esta actitud puede parecer débil, pero en realidad es una forma profunda de fortaleza intelectual.

IV. Una utilidad silenciosa pero decisiva

La filosofía no promete felicidad inmediata ni soluciones mágicas. Su utilidad es más silenciosa, pero más duradera. Forma hábitos mentales: atención, rigor, paciencia, honestidad intelectual. Estos hábitos no se notan de inmediato, pero transforman la manera en que una persona se relaciona con la información, con los demás y consigo misma.

Por eso, hoy más que nunca, la filosofía sirve para mantener la dignidad del pensamiento. Para no reducir la inteligencia a reacción automática, ni la opinión a reflejo emocional. Sirve para preservar un espacio interior donde las ideas se examinan antes de ser aceptadas, y donde la reflexión no se sacrifica al ruido.

En definitiva, la filosofía sirve hoy para lo mismo que ha servido siempre: para ayudarnos a pensar mejor, vivir con más conciencia y no perder el sentido en medio de la confusión.

2. El gesto filosófico: cómo nace la pregunta

Antes de convertirse en doctrina, sistema o disciplina académica, la filosofía es un gesto. Un movimiento interior del pensamiento que irrumpe en la experiencia cotidiana y la interrumpe. No nace del saber acumulado, sino de una fisura en la relación espontánea con el mundo. Algo deja de encajar. Algo que parecía obvio comienza a resultar extraño. Y de esa extrañeza brota la pregunta.

El gesto filosófico no es una técnica aprendida ni una habilidad especializada. Es una disposición humana básica, accesible a cualquiera, pero no siempre activada. Surge cuando el ser humano deja de limitarse a vivir dentro de lo dado y empieza a mirarlo. Cuando no solo actúa, sino que se pregunta por el sentido de lo que hace, de lo que ve y de lo que es.

Por eso, la filosofía no comienza con respuestas, sino con una experiencia previa: una mezcla de asombro, duda y necesidad de sentido. Esa experiencia no pertenece solo al pasado ni a los grandes pensadores: es una posibilidad permanente del espíritu humano.

Rostro femenino en la escultura clásica. El asombro como origen de la mirada filosófica. © Macondoso. Fuente: Envato Elements.

2.1. Asombro, duda y necesidad de sentido

I. Asombro ante el mundo

La tradición filosófica ha señalado con insistencia que la filosofía nace del asombro. Ya en la Antigüedad, Aristóteles afirmaba que los seres humanos comenzaron a filosofar movidos por el thaumázein: la capacidad de maravillarse ante lo que existe. No se trata de un asombro ingenuo o infantil, sino de una experiencia más profunda: la sorpresa ante el simple hecho de que el mundo sea, de que las cosas estén ahí, de que algo exista en lugar de no existir nada.

El asombro filosófico aparece cuando lo cotidiano deja de ser transparente. Aquello que siempre estuvo ahí —el tiempo, la naturaleza, el lenguaje, los otros, uno mismo— se vuelve de pronto enigmático. No porque haya cambiado, sino porque la mirada se ha transformado. El mundo, que antes se daba por supuesto, comienza a plantear preguntas silenciosas.

Este asombro no es euforia ni entusiasmo superficial. A menudo va acompañado de una cierta inquietud. Es una experiencia ambigua: por un lado, abre el pensamiento; por otro, lo descoloca. Asombrarse es reconocer que no entendemos del todo lo que tenemos delante. Y ese reconocimiento es ya un primer paso hacia la filosofía.

En sociedades muy orientadas a la utilidad y a la eficacia, el asombro tiende a debilitarse. Todo parece tener una función, una explicación inmediata, un uso práctico. La filosofía, en cambio, conserva y cultiva esa capacidad de detenerse ante lo aparentemente evidente y decir: esto es extraño, esto merece ser pensado.

II. Duda ante lo que se da por hecho

Junto al asombro aparece la duda. No una duda patológica o paralizante, sino una duda activa, reflexiva, fecunda. La duda filosófica no consiste en desconfiar de todo indiscriminadamente, sino en suspender la aceptación automática de lo que se presenta como obvio.

Vivimos rodeados de ideas heredadas: creencias culturales, hábitos mentales, normas sociales, explicaciones aprendidas. La mayoría de ellas funcionan sin problema en la vida cotidiana. Pero el gesto filosófico comienza cuando alguien se pregunta:

— ¿por qué creemos esto?

— ¿es realmente así?

— ¿podría ser de otro modo?

Dudar, en este sentido, no es destruir, sino examinar. Es introducir una distancia entre uno mismo y sus propias ideas. La filosofía no desconfía del mundo por capricho; desconfía de la inercia mental. De la repetición acrítica. De las respuestas prefabricadas que se aceptan sin reflexión.

Esta duda tiene una dimensión liberadora. Al cuestionar lo dado, el pensamiento se abre a alternativas. Descubre que muchas cosas que parecían necesarias son, en realidad, contingentes: han sido así, pero podrían haber sido de otra manera. Y esa conciencia amplía el horizonte de lo pensable.

Al mismo tiempo, la duda filosófica exige valentía. Dudar implica renunciar a ciertas seguridades. Significa aceptar que quizá no tenemos respuestas definitivas, que algunas creencias profundas pueden tambalearse. Pero sin esa incomodidad inicial, no hay pensamiento auténtico, solo repetición.

III. El deseo de un “por qué” que no se apaga

El tercer elemento del gesto filosófico es el deseo de sentido, expresado en la pregunta persistente por el por qué. No el porqué inmediato —el que busca una causa puntual— sino un porqué más profundo, que apunta al significado último de las cosas.

Este deseo no se satisface fácilmente. A diferencia de las preguntas técnicas, que se resuelven con una respuesta concreta, las preguntas filosóficas no se agotan. Cada respuesta abre nuevas cuestiones. Cada explicación remite a un nivel más profundo. Y lejos de ser un defecto, esta apertura infinita es una de las marcas de la filosofía.

El “por qué” filosófico no es una curiosidad pasajera. Es una necesidad interior. Aparece cuando el ser humano no se conforma con vivir, sino que quiere comprender lo que vive. Cuando no le basta con que las cosas funcionen, sino que quiere saber qué significan, qué valor tienen, qué lugar ocupan en el conjunto de la existencia.

Este deseo de sentido atraviesa preguntas muy diversas:

— ¿qué es una vida buena?

— ¿qué significa conocer?

— ¿qué es la verdad?

— ¿qué somos nosotros?

La filosofía no promete respuestas finales a estas cuestiones, pero sí ofrece algo quizá más importante: un espacio legítimo para plantearlas sin ridiculizarlas, sin cerrarlas prematuramente y sin reducirlas a consignas simples.

IV. El nacimiento de la pregunta filosófica

Asombro, duda y deseo de sentido no son etapas separadas, sino dimensiones entrelazadas de una misma experiencia. Juntas dan lugar a la pregunta filosófica, que no surge por falta de información, sino por exceso de significado. No porque no sepamos nada, sino porque lo que sabemos no nos basta.

La pregunta filosófica no busca dominar el mundo, sino comprenderlo. No aspira a controlar la realidad, sino a situarse en ella con mayor lucidez. Por eso, el gesto filosófico no pertenece solo a los filósofos profesionales. Aparece en cualquier persona que, en algún momento, se detiene y se pregunta seriamente por el sentido de lo que vive.

En ese gesto —simple y radical a la vez— comienza la filosofía. No como sistema cerrado, sino como actitud viva, siempre renovable, siempre abierta.

2.2. Filosofía y vida cotidiana

Existe la idea, muy extendida, de que la filosofía se ocupa de cuestiones abstractas, alejadas de la vida real, mientras que los problemas cotidianos pertenecerían a otro plano más práctico y urgente. Sin embargo, esta separación es engañosa. La filosofía no nace al margen de la vida diaria: nace dentro de ella, a partir de experiencias concretas, conflictos reales y situaciones comunes que, al ser pensadas con más profundidad, se transforman en preguntas universales.

La vida cotidiana está llena de decisiones, tensiones, juicios y expectativas. En ella aparecen continuamente nociones como justicia, verdad, libertad, identidad o muerte, aunque no siempre se las nombre explícitamente. La filosofía comienza cuando alguien deja de vivir esas experiencias de forma puramente inmediata y se pregunta qué significan realmente. Cuando un problema práctico deja de ser solo un problema personal y se convierte en una cuestión que interpela a cualquiera.

En este sentido, la filosofía no añade problemas artificiales a la vida: hace visibles los que ya están ahí.

I. Problemas reales convertidos en preguntas universales

Un rasgo esencial del pensamiento filosófico es su capacidad para elevar lo particular a lo universal. Parte de situaciones concretas —un conflicto, una decisión difícil, una experiencia límite— y las convierte en preguntas que no afectan solo a un individuo, sino a la condición humana en general.

Por ejemplo, una injusticia concreta puede vivirse inicialmente como un agravio personal: alguien se siente tratado de manera desigual, engañado o perjudicado. Pero el gesto filosófico aparece cuando la pregunta cambia de escala:

— ¿qué es, en realidad, la justicia?

— ¿consiste solo en cumplir la ley o hay algo más?

— ¿es lo mismo lo justo para todos?

Lo mismo ocurre con la verdad. En la vida cotidiana, la verdad suele entenderse de forma instrumental: decir la verdad, ocultarla, deformarla, proteger a alguien o beneficiarse de una mentira. Pero cuando uno se detiene a pensar, surgen preguntas más profundas:

— ¿qué significa que algo sea verdadero?

— ¿es la verdad siempre objetiva?

— ¿hay verdades incómodas que preferimos no mirar?

La filosofía no sustituye la experiencia cotidiana, sino que la ensancha. Donde antes había solo reacción, introduce reflexión. Donde había solo urgencia, introduce distancia crítica.

II. Ejemplos sencillos: de lo cotidiano a lo filosófico

La fuerza de la filosofía se aprecia especialmente cuando se observa cómo conceptos centrales surgen de experiencias comunes.

Justicia. Desde pequeños experimentamos situaciones que consideramos injustas: un castigo desproporcionado, un trato desigual, una norma aplicada de manera arbitraria. La filosofía toma esas vivencias y las convierte en preguntas generales: ¿qué hace que algo sea justo?, ¿depende la justicia de las leyes o de principios más profundos?, ¿puede una ley ser legal y, sin embargo, injusta?

Verdad. En la vida diaria distinguimos entre verdad y mentira casi de forma automática. Pero pronto aparecen zonas grises: medias verdades, silencios interesados, versiones parciales. La reflexión filosófica surge cuando nos preguntamos si la verdad es solo correspondencia con los hechos o si también intervienen la interpretación, el lenguaje y el punto de vista.

Libertad. Todos hablamos de ser libres, pero la experiencia cotidiana muestra límites constantes: normas sociales, obligaciones económicas, condicionamientos psicológicos. La filosofía no niega esos límites, pero los examina: ¿qué significa realmente ser libre?, ¿basta con poder elegir?, ¿somos responsables de lo que hacemos si estamos condicionados?

Identidad. Cada persona se reconoce como “la misma” a lo largo del tiempo, pero también cambia. Cambian las ideas, el cuerpo, los roles, las relaciones. De ahí surge una pregunta profundamente filosófica: ¿qué es lo que hace que sigamos siendo quienes somos?, ¿hay un núcleo estable o somos una construcción en continuo cambio?

Muerte. La muerte aparece en la vida cotidiana de muchas formas: la pérdida de otros, la conciencia del tiempo que pasa, la fragilidad del cuerpo. Aunque a menudo se evita pensar en ella, la filosofía la coloca en el centro: ¿qué significa morir?, ¿cómo influye la finitud en el sentido de la vida?, ¿viviríamos de otro modo si no fuéramos mortales?

Estos ejemplos muestran que la filosofía no introduce temas ajenos a la experiencia humana. Al contrario: nombra y piensa aquello que ya nos afecta, aunque no siempre sepamos cómo expresarlo.

III. Pensar la vida sin abandonarla

Filosofar no implica retirarse del mundo ni suspender la vida práctica. Implica vivirla con mayor conciencia. La filosofía no nos dice qué decisiones tomar en cada caso, pero nos ayuda a comprender mejor el marco en el que decidimos. Aclara conceptos, revela contradicciones, muestra alternativas.

Por eso, la relación entre filosofía y vida cotidiana no es accidental: es constitutiva. La filosofía surge cuando la vida deja de darse por supuesta y se convierte en objeto de reflexión. Cuando lo que hacemos, creemos o deseamos se vuelve digno de ser pensado.

En ese cruce entre experiencia diaria y pregunta universal, la filosofía encuentra su lugar propio. No como saber distante, sino como forma de atención lúcida a la vida que vivimos.

Figura humana en el espacio urbano. La reflexión filosófica como mirada sobre la vida cotidiana compartida.

Imagen: © Great_bru. Fuente: Envato Elements.

2.3. Filosofía, mito, religión y ciencia: parentescos y diferencias

I. El mito como relato de sentido

Antes de la filosofía, y mucho antes de la ciencia en sentido moderno, los seres humanos ya intentaban comprender el mundo y su lugar en él. No vivían en un vacío de significado. Al contrario: estaban rodeados de relatos, símbolos y narraciones que daban coherencia a la experiencia, explicaban el origen de las cosas y orientaban la vida individual y colectiva. A ese modo de comprensión lo llamamos mito.

Hablar del mito no significa hablar de falsedad, ingenuidad o superstición, como a veces se hace desde una mirada simplista. El mito es, ante todo, un relato de sentido. Su función principal no es describir cómo funcionan las cosas en términos causales, sino responder a preguntas fundamentales:

— ¿de dónde venimos?

— ¿por qué existe el mundo?

— ¿qué lugar ocupa el ser humano?

— ¿por qué hay sufrimiento, muerte, orden o caos?

El mito ofrece respuestas narrativas a estas cuestiones. No argumenta ni demuestra: cuenta. Y al contar, crea un marco compartido de comprensión. Gracias al mito, el mundo no aparece como un conjunto caótico de hechos, sino como un todo cargado de significado, habitado por fuerzas, dioses, héroes o principios que explican lo visible y lo invisible.

El mito como forma originaria de comprensión

El pensamiento mítico no es una etapa “inferior” del pensamiento humano, sino una forma originaria de relación con la realidad. En él, naturaleza, sociedad y lo sagrado no están separados. Los fenómenos naturales —el rayo, el mar, el nacimiento, la muerte— se interpretan como expresiones de voluntades o poderes que tienen intención y sentido.

En el mito, el mundo no es algo neutral: habla, envía señales, está cargado de mensajes. Por eso, el mito no solo explica el origen del cosmos, sino también las normas sociales, los rituales, las jerarquías y los valores. Vivir dentro de un mito es vivir dentro de un orden significativo que precede al individuo y lo supera.

Este rasgo es clave: el mito no se discute, se hereda. No se analiza críticamente, se transmite. Su autoridad no procede de la argumentación racional, sino de la tradición, del carácter sagrado del relato y de su función cohesionadora. El mito une a la comunidad porque proporciona una visión compartida del mundo y del sentido de la vida.

Continuidades entre mito y filosofía

La filosofía no aparece como una negación total del mito. De hecho, comparte con él algo esencial: la búsqueda de sentido. Ambos intentan responder a las grandes preguntas humanas y ambos se enfrentan a la experiencia del misterio, del origen y del límite.

Durante mucho tiempo, mito y filosofía convivieron. Los primeros filósofos no dejaron de usar imágenes, metáforas y narraciones. La diferencia no está tanto en las preguntas —que son muy parecidas— como en el modo de responderlas. Mientras el mito recurre al relato simbólico, la filosofía empieza a exigir razones, definiciones y coherencia conceptual.

Podría decirse que la filosofía nace cuando el ser humano comienza a preguntarse no solo qué dice el mito, sino si lo que dice puede pensarse, justificarse y discutirse. El paso del mito a la filosofía no es un salto brusco, sino un desplazamiento progresivo: del relato recibido a la reflexión crítica; de la autoridad de la tradición a la exigencia de comprensión racional.

Diferencia fundamental: relato frente a argumentación

La diferencia decisiva entre mito y filosofía no es el contenido, sino la forma. El mito explica contando una historia significativa; la filosofía intenta explicar pensando conceptualmente. El mito ofrece sentido a través de imágenes y acciones ejemplares; la filosofía busca sentido a través de conceptos, distinciones y argumentos.

Esto no hace al mito inútil ni obsoleto. Incluso hoy, los mitos siguen cumpliendo funciones simbólicas profundas: estructuran imaginarios colectivos, influyen en la cultura, el arte y la identidad. La filosofía, sin embargo, introduce una novedad decisiva: la posibilidad de poner en cuestión esos relatos, de analizarlos, interpretarlos y preguntarse por su verdad, su validez y sus límites.

En este punto aparece el gesto propiamente filosófico: no rechazar el mito por principio, pero tampoco aceptarlo sin examen. Comprenderlo, interpretarlo y, cuando es necesario, tomar distancia.

El mito como antecedente, no como enemigo

Entender el mito como relato de sentido permite situarlo correctamente en relación con la filosofía. No es su enemigo ni su contrario absoluto, sino su antecedente cultural y simbólico. La filosofía no habría sido posible sin el terreno previamente abonado por los mitos, porque sin un mundo ya cargado de significado no habría surgido la necesidad de pensarlo.

La filosofía aparece cuando ese significado heredado comienza a resultar insuficiente, problemático o contradictorio. Cuando el relato ya no basta y surge la pregunta:

— ¿es realmente así?

— ¿qué quiere decir exactamente esto?

— ¿podemos entenderlo de otro modo?

Ahí, en esa grieta entre el relato recibido y la necesidad de comprender, comienza el pensamiento filosófico.

II. Religión y experiencia de lo sagrado

A diferencia del mito, que suele integrarse de forma casi natural en la vida colectiva, la religión introduce con mayor claridad la experiencia de lo sagrado como algo diferenciado del mundo ordinario. Lo sagrado no es simplemente una fuerza natural personificada, sino una realidad que trasciende lo humano y que, sin embargo, se manifiesta en la historia, en la palabra revelada, en los ritos y en la comunidad creyente.

La religión responde así a una experiencia fundamental: la percepción de que la realidad no se agota en lo visible ni en lo inmediato. Frente a la fragilidad, el sufrimiento, la culpa o la muerte, la religión ofrece un marco de interpretación que conecta la vida humana con un sentido último que no depende solo del esfuerzo individual. En este punto, la religión no es solo explicación, sino consuelo, orientación y promesa.

Creencia, revelación y autoridad

Una diferencia importante entre religión y filosofía reside en el modo de fundamentar el sentido. La religión suele apoyarse en la revelación: un mensaje considerado verdadero no porque pueda demostrarse racionalmente, sino porque procede de una fuente sagrada. Esa revelación se conserva en textos, tradiciones y autoridades religiosas que orientan la interpretación correcta del mundo y de la conducta humana.

Esto no significa que la religión excluya la razón, pero sí que la sitúa en un lugar distinto. La razón puede reflexionar sobre la fe, profundizar en ella o defenderla, pero no es su origen último. En la religión, el sentido se recibe antes de ser pensado críticamente. Se cree antes de comprender plenamente.

Religión y filosofía: cercanía y tensión

La relación entre religión y filosofía ha sido históricamente compleja. Comparten preguntas esenciales —sobre el origen, el bien, el mal, la muerte, el sentido de la vida—, pero difieren en su modo de abordarlas. Mientras la religión ofrece respuestas ancladas en la fe y la tradición, la filosofía introduce la exigencia de examen racional, de argumentación y de cuestionamiento incluso de las creencias más profundas.

Por eso, la filosofía puede convivir con la religión, dialogar con ella o inspirarse en sus preguntas, pero también puede entrar en conflicto cuando el pensamiento crítico pone en duda verdades consideradas intocables. La filosofía no se conforma con aceptar un sentido revelado: quiere entenderlo, discutirlo y, si es necesario, reformularlo.

La religión como forma de vida

Más allá de las creencias doctrinales, la religión se define sobre todo como una práctica de vida. Organiza el tiempo (fiestas, rituales), el espacio (lugares sagrados), la conducta (mandamientos, normas éticas) y la comunidad (pertenencia, identidad compartida). En este aspecto, la religión no es solo una respuesta intelectual, sino una estructura existencial que acompaña al individuo desde el nacimiento hasta la muerte.

La filosofía observa este fenómeno con atención. No para negarlo sin más, sino para comprender su fuerza, su función y sus límites. Allí donde la religión ofrece sentido vivido y compartido, la filosofía introduce distancia reflexiva. Ambas responden a la misma necesidad humana de orientación, pero lo hacen desde registros distintos.

Así, entender la religión como visión y práctica de vida permite situarla correctamente en el mapa del pensamiento humano: no como un simple conjunto de creencias, sino como una forma completa de relación con el mundo, con los otros y con uno mismo, frente a la cual la filosofía dialoga, aprende y también se diferencia.

III. La ciencia como explicación verificable

Frente al mito y la religión, la ciencia representa un modo de comprensión del mundo basado en un principio decisivo: la verificabilidad. La ciencia no busca ofrecer un sentido último a la existencia ni orientar directamente la vida moral, sino explicar cómo funcionan los fenómenos mediante hipótesis contrastables, observación sistemática y razonamiento riguroso. Su pregunta central no es “¿qué significa esto?”, sino “¿cómo ocurre?” y “¿bajo qué condiciones?”.

La explicación científica se caracteriza por su carácter público y controlable. Una afirmación científica no depende de la autoridad de una tradición ni de la experiencia subjetiva de quien la formula, sino de la posibilidad de ser comprobada —al menos en principio— por otros. Esto introduce una novedad histórica fundamental: el conocimiento deja de apoyarse en relatos heredados o revelaciones para someterse a procedimientos comunes de prueba, corrección y revisión.

Explicar no es dar sentido

Es importante subrayar una diferencia clave: explicar no es lo mismo que dar sentido. La ciencia puede explicar el origen de una enfermedad, el movimiento de los astros o la formación de una tormenta, pero no responde por sí sola a preguntas como por qué deberíamos actuar de un modo u otro, qué hace valiosa una vida o cómo afrontar la muerte. Su ámbito es el de los hechos y sus relaciones, no el de los valores últimos.

Esta limitación no es un defecto, sino una fortaleza. Precisamente porque la ciencia renuncia a pronunciarse sobre todo, puede avanzar con gran precisión en su propio campo. Al acotar su objeto de estudio, evita confundir descripciones con juicios morales o explicaciones causales con interpretaciones existenciales.

Método, hipótesis y revisión

El conocimiento científico progresa mediante un método que combina observación, formulación de hipótesis, experimentación y revisión crítica. Ninguna teoría científica es definitiva: todas están abiertas a ser corregidas, ampliadas o sustituidas si aparecen nuevos datos o mejores explicaciones. Esta provisionalidad no debilita a la ciencia; al contrario, es la condición de su progreso.

En este punto, la ciencia comparte con la filosofía una actitud fundamental: la disposición a revisar lo que se cree saber. Sin embargo, se diferencia de ella en el tipo de preguntas que formula y en los criterios que utiliza para aceptar o rechazar respuestas. La ciencia exige evidencia empírica; la filosofía exige coherencia conceptual y argumentativa.

Ciencia y filosofía: colaboración y límites

Aunque a veces se las presenta como rivales, ciencia y filosofía cumplen funciones distintas y complementarias. La ciencia proporciona explicaciones fiables sobre el mundo natural y social; la filosofía reflexiona sobre los supuestos, los métodos y los límites de esas explicaciones. Pregunta, por ejemplo, qué significa “explicar”, qué tipo de verdad ofrece una teoría científica o cómo se relacionan los hechos con los valores.

La filosofía no sustituye a la ciencia ni compite con ella en su propio terreno. Tampoco la ciencia puede resolver por sí sola las preguntas filosóficas fundamentales. Ambas se necesitan para evitar dos riesgos opuestos: un cientificismo que pretenda reducir toda la realidad a lo medible, y una reflexión abstracta desconectada de los conocimientos efectivos sobre el mundo.

Un lugar específico en el mapa del pensamiento

Entender la ciencia como explicación verificable permite situarla correctamente junto al mito, la religión y la filosofía. Cada una responde a necesidades humanas reales, pero desde registros distintos. La ciencia aporta claridad causal y poder predictivo; la religión ofrece sentido vivido y orientación existencial; el mito articula imaginarios simbólicos; la filosofía reflexiona críticamente sobre todas ellas.

Así, la ciencia no elimina la pregunta filosófica ni la experiencia religiosa, pero las desplaza: muestra que muchas cuestiones antes envueltas en relato o creencia pueden comprenderse mediante leyes, modelos y pruebas. Y, al hacerlo, abre nuevas preguntas —sobre el sentido, el valor y el uso de ese conocimiento— que devuelven la palabra a la filosofía.

En ese equilibrio de parentescos y diferencias se configura el mapa del pensamiento humano: plural, complementario y en diálogo permanente.

IV. La filosofía como examen crítico de todo ello

La filosofía se sitúa en una posición singular frente al mito, la religión y la ciencia. No compite con ellas en su propio terreno ni pretende sustituirlas, pero tampoco se limita a aceptarlas tal como se presentan. Su función específica es la del examen crítico: pensar qué dicen, cómo lo dicen, qué presuponen y hasta dónde llegan.

A diferencia del mito, la filosofía no se conforma con el relato recibido. Pregunta por su significado, por su coherencia interna y por su valor explicativo. No niega el poder simbólico del mito, pero lo somete a interpretación: ¿qué experiencia humana expresa?, ¿qué visión del mundo transmite?, ¿qué problemas intenta resolver mediante imágenes y narraciones?

Frente a la religión, la filosofía comparte muchas de sus grandes preguntas —el sentido de la vida, el bien, el mal, la muerte—, pero introduce una exigencia decisiva: pensar sin apelar a la autoridad de la fe. Allí donde la religión se apoya en la revelación y la tradición, la filosofía pide razones, analiza conceptos y examina críticamente las creencias. Esto no implica necesariamente hostilidad, pero sí distancia reflexiva. La filosofía no vive del asentimiento, sino del cuestionamiento.

En relación con la ciencia, la filosofía adopta una actitud de respeto y colaboración, pero también de vigilancia crítica. Reconoce el enorme valor del conocimiento científico y su capacidad explicativa, pero se pregunta por sus fundamentos, sus límites y sus implicaciones. ¿Qué entendemos por verdad científica? ¿Qué tipo de realidad describen los modelos? ¿Qué consecuencias éticas y sociales tiene el uso del conocimiento? La ciencia explica fenómenos; la filosofía reflexiona sobre el significado y el alcance de esas explicaciones.

Pensar los supuestos, no solo los resultados

Una de las tareas centrales de la filosofía es hacer visibles los supuestos ocultos. Mito, religión y ciencia operan sobre ideas que suelen darse por evidentes: qué es el mundo, qué es el ser humano, qué cuenta como verdad, qué merece valor. La filosofía no toma esos supuestos como obvios. Los examina, los compara, los discute.

En este sentido, la filosofía no añade contenidos nuevos de manera inmediata, sino que ordena, clarifica y evalúa los contenidos existentes. No produce relatos sagrados ni teorías experimentales, pero pregunta por el sentido de ambos. Su trabajo es menos espectacular, pero más radical: va a la raíz de las ideas.

Una actitud, no un dogma

Es importante subrayar que la filosofía no es un sistema cerrado ni una doctrina definitiva. Es, ante todo, una actitud crítica: la disposición a no aceptar nada sin examen, a no absolutizar ninguna explicación y a mantener abiertas las preguntas fundamentales. Por eso puede dialogar con el mito sin quedar atrapada en él, con la religión sin convertirse en teología, y con la ciencia sin reducirse a técnica.

La filosofía no ofrece certezas últimas, pero sí algo esencial: criterio. Ayuda a distinguir planos, a no confundir explicación con sentido, hechos con valores, creencia con conocimiento. Y en un mundo donde coexisten relatos simbólicos, convicciones religiosas y saberes científicos, esa función es más necesaria que nunca.

El lugar propio de la filosofía

Como examen crítico de todas estas formas de comprensión, la filosofía ocupa un lugar transversal. No vive encerrada en un ámbito particular, sino que atraviesa todos. Su pregunta no es solo “¿qué es esto?”, sino “¿qué significa decir esto?”, “¿con qué derecho lo afirmamos?”, “¿qué consecuencias tiene pensarlo así?”.

De este modo, la filosofía no cancela el mito, la religión ni la ciencia, pero impide que cualquiera de ellos se convierta en pensamiento único. Mantiene abierta la reflexión, protege la pluralidad de perspectivas y preserva la libertad del pensamiento frente a la aceptación acrítica.

Ahí reside su función más propia: examinarlo todo sin apropiarse de nada, pensar sin someterse y comprender sin clausurar el sentido.

Figura clásica en actitud reflexiva. El paso del asombro inicial al pensamiento ordenado y conceptual. Imagen: © Light-and-Vision en Envato Elements.

3. Qué hace filosófico a un texto o a una conversación

No todo texto reflexivo es filosófico, ni toda conversación profunda lo es necesariamente. Lo que hace que un texto o un diálogo puedan llamarse filosóficos no es el tema del que hablan —puede ser cotidiano o abstracto—, sino cómo se piensa y cómo se dice lo que se piensa. La filosofía no se define por un vocabulario complicado ni por referencias eruditas, sino por una manera particular de tratar las ideas: con cuidado, con precisión y con voluntad de comprensión.

Un texto se vuelve filosófico cuando no se limita a expresar opiniones, sino que intenta aclarar conceptos, examinar supuestos, distinguir sentidos y justificar lo que afirma. Del mismo modo, una conversación se vuelve filosófica cuando deja de ser un intercambio de impresiones y se transforma en un esfuerzo compartido por entender mejor algo que no es evidente.

En el centro de ese esfuerzo está el trabajo con los conceptos.

3.1. Conceptos: poner nombre a lo que pensamos

Pensar no consiste solo en tener ideas vagas o intuiciones difusas. Pensar de verdad implica poner nombre a lo que pasa por nuestra mente. Y ese acto de nombrar no es trivial: al nombrar, delimitamos, hacemos visible, volvemos comunicable algo que antes estaba confuso. Ahí aparece el concepto.

Un concepto es una herramienta intelectual que nos permite captar, ordenar y comunicar aspectos de la realidad. No es una cosa ni una imagen, sino una forma de pensar algo. Conceptos como justicia, verdad, libertad, identidad, tiempo o responsabilidad no se tocan ni se ven, pero estructuran profundamente nuestra manera de comprender el mundo y de actuar en él.

En la vida cotidiana usamos conceptos constantemente, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Hablamos de “decisiones”, “culpa”, “derechos”, “éxito” o “fracaso” como si su significado fuera obvio. La filosofía comienza cuando alguien se detiene y pregunta:

— ¿qué entendemos exactamente por esto?

— ¿todos usamos esta palabra en el mismo sentido?

— ¿qué estamos dando por supuesto cuando la empleamos?

Ese gesto —hacer explícito lo implícito— es uno de los núcleos del pensamiento filosófico.

I. Qué es un concepto

Un concepto no es una definición de diccionario ni una etiqueta fija. Es una construcción intelectual que recoge rasgos relevantes de algo para poder pensarlo con mayor claridad. Un buen concepto no pretende agotar la realidad, sino hacerla pensable.

Por eso, los conceptos no son neutros ni inocentes. Cada concepto resalta ciertos aspectos y deja otros en segundo plano. Pensar la libertad como ausencia de coacción no es lo mismo que pensarla como capacidad de autodeterminación. Pensar la verdad como correspondencia con los hechos no es lo mismo que pensarla como coherencia o como desvelamiento. Cambiar el concepto cambia la manera de entender el problema.

Aquí aparece una de las tareas más características de la filosofía: analizar conceptos. No para jugar con palabras, sino para comprender mejor aquello de lo que hablamos. Muchas discusiones se vuelven estériles porque los interlocutores usan la misma palabra con conceptos distintos sin advertirlo. La filosofía intenta evitar ese malentendido básico.

II. Definir sin encerrar: definiciones útiles

Definir es una actividad central en la filosofía, pero también una de las más delicadas. Existe el riesgo de entender la definición como una fórmula cerrada, rígida, que pretende fijar de una vez por todas el significado de algo. Ese tipo de definición suele ser pobre y engañosa.

En filosofía, definir no es encerrar, sino orientar. Una buena definición filosófica no clausura el sentido, sino que ofrece un punto de partida claro para pensar mejor. No dice “esto es todo lo que significa”, sino “por aquí podemos empezar a entenderlo”.

Por ejemplo, definir la justicia como “dar a cada cual lo que le corresponde” no resuelve automáticamente todos los problemas, pero introduce preguntas fértiles:

— ¿qué le corresponde a cada cual?

— ¿quién lo decide?

— ¿según qué criterios?

Una definición filosófica es útil cuando:

aclara el terreno de la discusión,

evita ambigüedades innecesarias,

y permite avanzar en el razonamiento.

No busca la última palabra, sino una palabra bien puesta.

Conceptos compartidos, pensamiento común

Otra característica importante del concepto filosófico es que es comunicable. La filosofía no piensa solo para sí misma. Piensa para dialogar. Por eso necesita conceptos que puedan ser compartidos, discutidos, afinados entre varios interlocutores.

En una conversación filosófica, el momento decisivo no es cuando alguien afirma algo con contundencia, sino cuando alguien dice: “espera, aclaremos qué queremos decir con esto”. Ese gesto no frena la conversación: la profundiza. Introduce rigor sin violencia, precisión sin pedantería.

Así, un texto o una conversación se vuelven filosóficos cuando el lenguaje deja de ser un mero vehículo de opiniones y se convierte en un instrumento de pensamiento. Cuando las palabras no se usan para imponerse, sino para comprender.

El trabajo conceptual como ejercicio de honestidad

Trabajar con conceptos exige una forma particular de honestidad intelectual. Obliga a reconocer confusiones, a matizar lo que parecía claro, a admitir que no siempre sabemos bien qué queremos decir. Pero esa dificultad es precisamente su valor. Pensar con conceptos no empobrece la experiencia: la hace más consciente.

Por eso, la filosofía no empieza cuando usamos palabras difíciles, sino cuando intentamos usar bien las palabras importantes. Cuando nos tomamos en serio lo que decimos. Cuando aceptamos que pensar es un trabajo, no una ocurrencia.

Ahí, en ese cuidado por el concepto y la definición, un texto o una conversación comienzan a ser verdaderamente filosóficos.

3.2. Razones: argumentar sin imponer

Una de las señales más claras de que un texto o una conversación son filosóficos no es la complejidad del lenguaje ni la profundidad aparente del tema, sino la manera de dar razones. La filosofía no se apoya en la fuerza, la autoridad o el volumen de la voz, sino en la argumentación. Argumentar no es imponer una opinión ni ganar una discusión, sino mostrar por qué algo merece ser pensado de un cierto modo.

En este sentido, la filosofía introduce una forma particular de respeto: respeto por el interlocutor, al que se reconoce como capaz de comprender razones, y respeto por la verdad, que no se decide por consenso ni por presión emocional. Argumentar es exponer el propio pensamiento de tal manera que otro pueda examinarlo, aceptarlo, matizarlo o rechazarlo con fundamento.

I. Opinión, creencia y argumento

Para entender qué significa argumentar filosóficamente, conviene distinguir tres niveles que a menudo se confunden: opinión, creencia y argumento.

Una opinión es una toma de posición personal, a menudo inmediata y poco elaborada. Puede estar basada en una experiencia, una intuición o una preferencia. Decir “me parece injusto”, “yo creo que esto está mal” o “no me gusta esta idea” expresa una opinión. Las opiniones no son irrelevantes: forman parte de la vida cotidiana y del punto de partida del pensamiento. Pero, por sí solas, no obligan a nadie más a aceptarlas.

Una creencia va un paso más allá. No es solo una impresión momentánea, sino algo que se sostiene en el tiempo y que suele estar ligado a la identidad personal, a la educación, a la cultura o a la fe. Las creencias orientan la conducta y dan coherencia a la vida, pero tampoco se justifican necesariamente mediante razones explícitas. Muchas veces se aceptan porque “siempre se ha creído así” o porque forman parte de un marco compartido.

Un argumento, en cambio, es un intento consciente de justificar una afirmación. No se limita a decir qué se piensa, sino que explica por qué se piensa eso. Mientras la opinión se expresa y la creencia se mantiene, el argumento se ofrece: se pone a disposición del otro para que lo examine.

La filosofía no desprecia las opiniones ni las creencias, pero introduce una exigencia: si queremos discutir racionalmente, debemos convertirlas en argumentos. Es decir, hacer explícitas las razones que las sostienen.

II. Premisas y conclusión (explicado en llano)

Todo argumento, por sencillo que sea, tiene una estructura básica. No es algo técnico ni misterioso. Consiste en dos elementos principales: premisas y conclusión.

Las premisas son las razones de partida. Son afirmaciones que se presentan como aceptables o plausibles y que sirven de apoyo a lo que se quiere defender. La conclusión es la afirmación que se quiere sostener a partir de esas razones.

Por ejemplo, en lenguaje cotidiano:

“No deberíamos mentirle, porque tiene derecho a saber la verdad.”