1. Qué es la teología cristiana

1.1. Definición y alcance

- I. Teología como reflexión sobre Dios y sobre el sentido último.

- II. Teología como “lenguaje” para hablar de lo invisible con palabras humanas.

- III. Diferencia entre fe, religión, teología, espiritualidad.

1.2. Grandes ramas teológicas

- I. Teología dogmática (doctrina).

- II. Teología moral (vida y conducta).

- III. Teología bíblica (Escritura e interpretación).

- IV. Teología histórica (evolución de ideas).

- V. Teología espiritual y mística.

- VI. Teología práctica/pastoral.

- VII. Teología litúrgica.

1.3. Dos polos siempre presentes

- I. “Dios” (lo trascendente) y “el ser humano” (lo finito).

- II. Misterio vs. formulación (lo que se vive vs. lo que se define).

2. Fuentes de la teología

2.1. La Biblia como base

- I. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.

- II. Evangelios, cartas, Hechos, Apocalipsis: qué aporta cada género.

- III. Lecturas literal, simbólica, moral, espiritual (modelos clásicos).

2.2. Tradición y comunidad

- I. Qué se entiende por “Tradición” (transmisión viva).

- II. Liturgia, predicación, práctica comunitaria.

- III. Credos y fórmulas de fe.

2.3. Autoridad y magisterio

- I. Iglesia y doctrina: cómo se decide “lo normativo”.

- II. Concilios y decisiones doctrinales.

- III. Papado, episcopado y la idea de “ortodoxia”.

2.4. Razón y filosofía

- I. Filosofía griega y herencia romana.

II. Conceptos clave: sustancia, persona, naturaleza, logos.

III. Debate permanente: ¿hasta dónde llega la razón?.

2.5. Experiencia espiritual

- I. Oración, conversión, santidad.

- II. “Conocimiento” por experiencia (mística) y sus límites.

3. Imagen de Dios en el cristianismo

3.1. Dios único y trascendente

- I. Monoteísmo, creación y providencia.

- II. Dios como amor, justicia, misericordia.

3.2. Atributos y lenguaje sobre Dios

- I. Qué significa decir “Dios es bueno”, “omnipotente”, etc.

- II. Lenguaje analógico: decir sin “encerrar”.

III. Apofatismo (vía negativa): lo que no se puede decir.

3.3. Dios y el mal

- I. El problema del mal: sufrimiento, injusticia, silencio de Dios.

- II. Respuestas clásicas: libertad, caída, misterio, esperanza escatológica.

4. La Trinidad

4.1. Qué afirma la doctrina trinitaria

- I. Padre, Hijo, Espíritu: unidad y distinción.

II. “Una esencia, tres personas”: qué intenta expresar.

4.2. Camino histórico de la formulación

- I. Tensiones y debates (sin tecnicismos innecesarios).

- II. El papel de los concilios y de los credos.

4.3. Sentido existencial de la Trinidad

- I. Dios como relación.

- II. Consecuencias: comunidad, amor, persona, vínculo.

5. Jesucristo (Cristología)

5.1. Jesús histórico y Cristo de la fe

- I. Qué significa “histórico” y qué significa “confesado”.

- II. Puentes y tensiones.

5.2. Encarnación

- I. “Dios hecho hombre”: qué quiere decir y por qué importa.

- II. Humanidad real: cuerpo, emociones, sufrimiento.

5.3. Vida, muerte y resurrección

- I. Pasión y cruz: escándalo y sentido.

- II. Resurrección: núcleo del mensaje cristiano.

5.4. Interpretaciones de la salvación

- I. Rescate, victoria sobre el mal, reconciliación, ejemplo moral.

- II. Gracia: don vs. mérito.

6. El Espíritu Santo (Neumatología)

6.1. Espíritu y vida interior

- I. Inspiración, consuelo, discernimiento.

- II. Carismas y comunidad.

6.2. Espíritu e Iglesia

- I. Unidad, misión, santidad.

II. Tensiones: institución vs. renovación espiritual.

7. Antropología teológica

7.1. Qué es el ser humano para el cristianismo

- I. Imagen de Dios (dignidad, valor).

- II. Libertad, conciencia, responsabilidad.

7.2. Pecado y fragilidad humana

- I. Pecado como ruptura (con Dios, con otros, con uno mismo).

- II. Culpa, vergüenza, reparación, perdón.

7.3. Gracia y transformación

- I. Conversión, nueva vida, santificación.

- II. La tensión real: deseo de bien vs. caída.

8. Iglesia (Eclesiología)

8.1. Qué es la Iglesia

- I. Comunidad, cuerpo, pueblo, institución.

- II. Iglesia visible e invisible (modelos).

8.2. Organización y autoridad

- I. Obispos, presbíteros, diáconos: sentido histórico.

- II. El papado: evolución y funciones.

8.3. Iglesia y mundo

- I. Misión, caridad, educación, cultura.

- II. Conflictos: poder, riqueza, control, reformas.

Qué es este texto y qué no es

Este texto no pretende ser un tratado académico ni un manual técnico de teología. No exige conocimientos previos ni maneja un lenguaje especializado. Su objetivo es más modesto y, al mismo tiempo, más amplio: servir como una brújula para orientarse en el pensamiento teológico cristiano.

Aquí no se intenta demostrar la existencia de Dios ni convencer a nadie de nada. Tampoco se entra en disputas confesionales, debates dogmáticos finos o cuestiones reservadas a especialistas. Este texto no está escrito para “creyentes expertos”, ni para polemizar, ni para cerrar respuestas definitivas.

Lo que sí pretende es explicar con claridad cómo el cristianismo ha pensado a Dios, al ser humano y al sentido de la vida a lo largo del tiempo. Mostrar de dónde vienen las grandes ideas teológicas, cómo se han formulado, qué problemas intentan responder y por qué han tenido tanta influencia en la historia, la cultura y las mentalidades de Occidente.

Este texto entiende la teología como un esfuerzo humano por pensar lo trascendente, usando palabras, conceptos e imágenes necesariamente imperfectas. Por eso se moverá siempre en una tensión constante entre la experiencia religiosa, la razón, la tradición y la historia. No se trata de repetir fórmulas, sino de comprender su sentido.

El lector puede acercarse a estas páginas con fe, con duda, con distancia o con simple curiosidad cultural. Ninguna de esas actitudes invalida la lectura. La teología, entendida así, no pertenece solo al ámbito de la religión, sino también al de la historia de las ideas, la filosofía, el arte y la comprensión de la condición humana.

Este texto es, en definitiva, una introducción amplia y honesta a la teología cristiana: un mapa general para situarse, no un sistema cerrado. Una invitación a comprender antes que a juzgar, y a pensar antes que a afirmar.

Cómo leer este texto

Este texto no exige una lectura lineal ni continua. Aunque está organizado de forma progresiva —de los conceptos más generales a los más específicos—, cada bloque puede leerse de manera independiente, según el interés o la curiosidad del lector.

Quien se acerque por primera vez a la teología cristiana puede comenzar por los primeros bloques, dedicados a definir qué es la teología, cuáles son sus fuentes y cómo se han formulado sus grandes ideas. Estos apartados ofrecen el marco necesario para comprender el resto del contenido sin perderse.

Otros lectores pueden preferir una lectura temática, saltando directamente a epígrafes concretos: Dios, Jesucristo, la Iglesia, la moral, la muerte, la relación entre teología y cultura, o la evolución histórica del pensamiento teológico. Cada uno de estos bloques está pensado para sostenerse por sí mismo, sin necesidad de recorrer todo el texto.

También es posible una lectura pausada y fragmentaria, volviendo sobre algunos apartados en distintos momentos. La teología no es un saber de consumo rápido: muchas de sus ideas ganan sentido con la relectura, la comparación y el tiempo. Este texto está concebido para permitir ese regreso, sin exigir un esfuerzo continuo ni una atención prolongada.

En definitiva, no hay una única forma correcta de leer este texto. Puede recorrerse de principio a fin, consultarse como un mapa general o usarse como punto de partida para profundizar en temas concretos. La estructura está al servicio del lector, no al revés.

Qué significa “teología” aquí

En este texto, la palabra teología no se entiende como un conjunto cerrado de dogmas ni como un saber reservado a especialistas. Se entiende, ante todo, como un intento humano de pensar la fe, de darle forma racional a una experiencia religiosa que, por sí misma, es anterior a cualquier formulación teórica.

La teología nace cuando la fe se pregunta por sí misma: cuando trata de comprender lo que cree, por qué lo cree y cómo puede expresarlo con palabras. En ese sentido, la teología no sustituye a la fe ni la crea, sino que la reflexiona, la ordena y la examina. Es un ejercicio de clarificación más que de imposición.

Pensar la fe implica ordenar ideas que, de otro modo, quedarían dispersas en símbolos, relatos, ritos o intuiciones. La teología intenta establecer conexiones, distinguir conceptos, evitar contradicciones evidentes y ofrecer un marco comprensible para un conjunto de creencias que han evolucionado históricamente. No lo hace para “cerrar” el misterio, sino para hacerlo pensable.

Al mismo tiempo, la teología es un diálogo con la razón. Utiliza herramientas filosóficas, lenguaje conceptual y criterios de coherencia para expresar realidades que, en última instancia, desbordan el pensamiento racional. Esta tensión —entre lo que puede decirse y lo que no puede decirse del todo— es constitutiva de la teología cristiana y forma parte de su riqueza.

Entendida así, la teología no es solo una disciplina religiosa, sino también un capítulo importante de la historia de las ideas. Ha dialogado con la filosofía, la ciencia, la política y la cultura de cada época, influyendo en la manera en que Occidente ha pensado a Dios, al ser humano, al bien, al mal, al tiempo y a la muerte.

Este texto asume esa concepción amplia de la teología: no como un sistema rígido, sino como un lenguaje en búsqueda, situado históricamente, que intenta comprender la fe sin anular la razón y sin olvidar la experiencia humana concreta.

Riesgos habituales: anacronismos, simplificaciones y “teología sin historia”

Uno de los principales riesgos al abordar la teología cristiana es el anacronismo: proyectar categorías, sensibilidades o problemas actuales sobre textos y debates de épocas muy distintas. Conceptos como persona, libertad, conciencia, ciencia o religión no significaban lo mismo en la Antigüedad, en la Edad Media o en la modernidad. Leer la teología del pasado con ojos exclusivamente contemporáneos conduce fácilmente a malentendidos y juicios injustos.

Un segundo riesgo frecuente es la simplificación excesiva. La teología cristiana no es un bloque homogéneo ni una doctrina monolítica que haya permanecido intacta a lo largo de los siglos. Es el resultado de debates intensos, tensiones internas, acuerdos provisionales y rupturas reales. Reducirla a fórmulas breves o a esquemas demasiado cerrados elimina precisamente lo que la hace históricamente interesante: su complejidad.

Especialmente problemático es el enfoque que podríamos llamar “teología sin historia”. Consiste en presentar las ideas teológicas como verdades abstractas, descontextualizadas, sin atender a las circunstancias políticas, culturales, sociales y filosóficas en las que surgieron. Ninguna formulación teológica aparece en el vacío: todas responden a preguntas concretas, a conflictos reales y a necesidades específicas de su tiempo.

Cuando se pierde la dimensión histórica, la teología se vuelve rígida o incomprensible. O bien se transforma en un sistema dogmático cerrado, ajeno a la experiencia humana, o bien se interpreta de manera superficial, como un conjunto de creencias arbitrarias. En ambos casos se pierde su sentido profundo como esfuerzo intelectual y vital.

Este texto intenta evitar esos riesgos situando siempre las ideas teológicas en su contexto, mostrando su evolución y reconociendo sus límites. No se trata de justificarlo todo ni de desacreditarlo todo, sino de comprender: entender por qué se pensó lo que se pensó, cómo se formuló y qué huella dejó en la historia y en la cultura.

Solo desde esa mirada histórica y crítica es posible acercarse a la teología cristiana sin caer en la caricatura, el rechazo automático o la adhesión acrítica. Comprender no implica aceptar, pero sí respetar la complejidad de un pensamiento que ha marcado profundamente la experiencia humana durante siglos.

1. Qué es la teología cristiana

1.1. Definición y alcance

I. Teología como reflexión sobre Dios y sobre el sentido último

La teología cristiana, en su sentido más básico, es el intento de pensar de manera ordenada y consciente aquello que el cristianismo afirma sobre Dios y, al mismo tiempo, sobre la vida humana. No es solo “hablar de religión”, ni tampoco es un simple listado de creencias. Es un esfuerzo por comprender, con la mayor claridad posible, qué significa decir “Dios” y qué consecuencias tiene eso para la forma en que entendemos el mundo, la historia y nuestra propia existencia.

Dicho de forma llana: la teología cristiana es reflexión sobre Dios, pero no sobre un Dios genérico o abstracto, sino sobre el Dios tal como aparece en la tradición cristiana; y es también reflexión sobre el sentido último, es decir, sobre las preguntas que no se agotan en lo inmediato: por qué existe algo y no nada, qué valor tiene la vida humana, de dónde viene el bien y el mal, por qué sufrimos, qué significa amar, qué sentido tiene la muerte, si hay esperanza más allá de lo visible, y cómo se puede vivir de manera justa sin perder el alma en el intento.

Por eso, la teología no es un lujo intelectual. En el fondo, surge de una necesidad humana muy antigua: cuando una persona cree que la realidad tiene una dimensión más profunda —llámese Dios, trascendencia, misterio, absoluto—, tarde o temprano se ve obligada a preguntarse: ¿qué estoy diciendo exactamente? ¿Qué significa “Dios es amor”? ¿Qué significa “creación”? ¿Qué significa “salvación”? ¿Qué quiere decir que la vida tiene un sentido, y de qué tipo de sentido hablamos? La teología nace ahí: en el momento en que la fe (o la experiencia religiosa) se convierte en pensamiento, en lenguaje, en búsqueda de coherencia.

Ahora bien, conviene aclarar algo importante: la teología cristiana no pretende “capturar” a Dios con conceptos, como si lo divino pudiera encerrarse en una definición. Al contrario: parte de la idea de que Dios, por definición, desborda lo humano. Pero justo por eso necesita un lenguaje prudente y ordenado. La teología se mueve en una tensión permanente: intenta decir algo verdadero sobre Dios, sabiendo que lo que dice es siempre parcial, porque Dios no es un objeto más dentro del mundo. En esa tensión vive la teología: entre lo que puede comprenderse y lo que debe respetarse como misterio.

Cuando la teología habla de Dios, habla también —inevitablemente— del ser humano. Porque, en el cristianismo, Dios no es un tema separado de la vida: es la clave que ilumina la dignidad de la persona, la idea de responsabilidad, la noción de pecado y perdón, el valor del amor y el cuidado del débil, la relación con el tiempo, la muerte, la esperanza. En este sentido, la teología cristiana no es solo “doctrina sobre Dios”, sino también una manera de interpretar la condición humana bajo una luz determinada. Por eso la teología toca, de forma directa o indirecta, cuestiones que parecen filosóficas o morales: libertad, conciencia, justicia, culpa, misericordia, límite, destino.

Esto explica que su alcance sea tan amplio. La teología cristiana no se reduce a lo que ocurre dentro de los muros de una iglesia. A lo largo de los siglos, ha moldeado el modo de pensar de sociedades enteras. Ha influido en el derecho, en las instituciones, en la idea de persona, en la visión del poder, en la ética pública, en la educación, en el arte, en la arquitectura, en la música, en la literatura. Incluso cuando una época se vuelve secular y “deja a Dios de lado”, muchas de las categorías morales y culturales con las que piensa siguen teniendo raíces teológicas. En ese sentido, la teología es también una parte enorme de la historia de las ideas en Occidente.

Pero para entender la definición de teología hay que dar un paso más. La teología cristiana no es simplemente “opinión” sobre Dios. Pretende ser una reflexión con un cierto rigor: se apoya en textos (la Biblia), en tradiciones interpretativas, en lenguajes filosóficos, en decisiones conciliares, en debates y controversias históricas, en experiencias espirituales, en prácticas comunitarias, en liturgias y símbolos. Es decir, la teología trabaja con una materia compleja: no solo conceptos, sino también relatos, gestos, ritos, siglos de pensamiento y de vida colectiva. Por eso la teología tiene una dimensión histórica inevitable: no se entiende fuera del tiempo. Lo que el cristianismo ha pensado sobre Dios se ha ido formulando, matizando y defendiendo en contextos concretos, con problemas concretos, a veces con grandeza intelectual y a veces con conflictos dolorosos.

Aquí aparece la palabra “alcance” en un sentido muy preciso: la teología cristiana alcanza desde lo más alto (la idea de Dios, lo absoluto, el misterio) hasta lo más cotidiano (cómo vivir, cómo tratar al otro, cómo entender el dolor, cómo asumir la muerte). Y lo hace con una pretensión de totalidad: no porque lo explique todo sin resto, sino porque intenta ofrecer una visión del conjunto, un horizonte que dé unidad a la vida. Eso es lo que llamabas “sentido último”.

¿Y qué es “sentido último” exactamente? No se trata de un “sentido” superficial, como cuando decimos “esto me gusta” o “esto me distrae”. Se trata del sentido que tiene fuerza para sostener una vida, para orientar decisiones, para resistir el sufrimiento, para dar valor al bien incluso cuando no es rentable. El sentido último es aquello que responde —aunque sea de manera imperfecta— a preguntas como: ¿por qué vivir? ¿por qué ser justo cuando nadie mira? ¿qué hago con la culpa? ¿qué hago con la pérdida? ¿qué vale realmente la pena? En el cristianismo, estas preguntas se responden desde una visión en la que el mundo no es un accidente absurdo, sino una creación; y en la que la existencia humana no es solo biología y tiempo, sino vocación, relación, responsabilidad y esperanza.

En ese punto, la teología cristiana se encuentra con un problema delicado: el riesgo de convertirse en pura abstracción o en pura fórmula. Si la teología se vuelve un sistema frío de conceptos, pierde contacto con lo humano. Si se vuelve solo emoción y sin pensamiento, se vuelve frágil, confusa, manipulable. Por eso la teología cristiana, cuando está bien entendida, busca un equilibrio: quiere conservar la profundidad del misterio, pero también la claridad de la razón; quiere respetar la fe, pero no renunciar a la inteligencia; quiere hablar de Dios, pero sin olvidar al ser humano real, con su vida concreta, sus miedos, su esperanza y su fragilidad.

Así se entiende bien una definición completa: la teología cristiana es la reflexión racional, histórica y existencial sobre Dios y sobre el sentido último de la vida, tal como se expresa en la fe y en la tradición cristianas. Es racional porque busca coherencia y claridad; es histórica porque se forma en el tiempo y en contextos concretos; es existencial porque no es solo un juego mental, sino una manera de pensar lo que nos pasa por dentro y lo que nos pasa como sociedad.

Y, por último, conviene decirlo con honestidad: la teología no es neutral. No lo es en el mismo sentido en que una física describe una fuerza o una química describe una reacción. La teología se mueve en el terreno del significado, del valor, del horizonte. Pero eso no la convierte en arbitrariedad. Su rigor se mide por otras cosas: por su capacidad de sostener una visión coherente, por su fidelidad a las fuentes que interpreta, por su atención al contexto histórico, por su honestidad intelectual, por su respeto a la complejidad humana, y por su capacidad de iluminar la vida sin deformarla.

Por eso, empezar por esta definición no es un mero trámite. Es establecer el suelo del edificio: si la teología cristiana es reflexión sobre Dios y sobre el sentido último, entonces este tema no va solo de “doctrinas”, sino de un asunto más grande: cómo una tradición ha intentado comprender la realidad y cómo esa comprensión ha dejado una huella inmensa en la historia, en la cultura y en la vida interior de millones de personas.

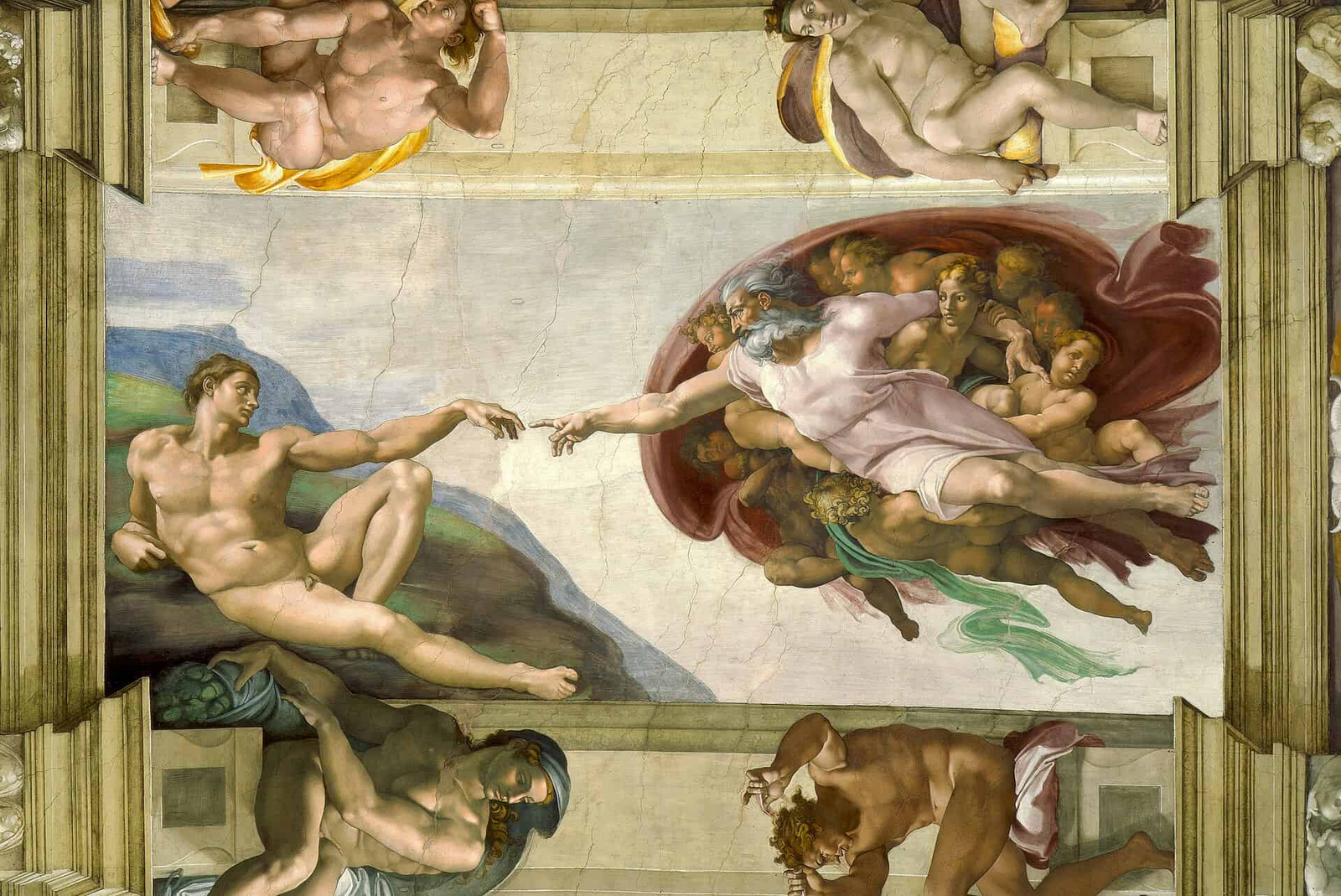

Cristo Pantocrátor — Mosaico bizantino, siglo XII. Santa Sofía (antigua basílica imperial).

Representación de Cristo como soberano universal y juez, con el gesto de bendición y el Evangelio en la mano. Fuente: Wikimedia Commons (dominio público). Foto: Edal Anton Lefterov. CC BY-SA 3.0. Original file (873 × 1,000 pixels, file size: 1.57 MB).

Cristo Pantocrátor, una de las iconografías más importantes de la teología cristiana oriental. El término Pantocrátor significa “el que lo gobierna todo” y expresa visualmente la creencia en Cristo como Logos divino, juez del mundo y centro del orden cósmico.

El rostro frontal, severo y sereno a la vez, no busca el realismo psicológico, sino transmitir autoridad espiritual y eternidad. El fondo dorado simboliza el ámbito divino, fuera del tiempo humano. La mano derecha de Cristo realiza el gesto tradicional de bendición, mientras que en la izquierda sostiene el Evangelio, signo de la Palabra revelada y de la ley divina.

Este tipo de imágenes no pretende narrar un episodio histórico concreto, sino hacer presente una verdad teológica: Cristo como mediador entre Dios y los hombres, fundamento último de la fe y del orden moral. En la tradición bizantina, la imagen no es solo decoración, sino un instrumento de contemplación, pensado para sostener la oración y el recogimiento interior.

II. Teología como “lenguaje” para hablar de lo invisible con palabras humanas

Una de las claves fundamentales para comprender la teología cristiana es entenderla como un lenguaje. No como un lenguaje cualquiera, sino como un intento humano de decir lo invisible, de poner palabras a aquello que no se ve, no se mide y no se posee. La teología nace, en este sentido, del choque entre dos realidades muy distintas: por un lado, la experiencia de lo trascendente; por otro, la necesidad humana de expresarla, comunicarla y pensarla.

El cristianismo afirma que Dios no es un objeto dentro del mundo. No ocupa un lugar en el espacio ni puede señalarse como se señala una cosa. Dios no se observa ni se experimenta del mismo modo que un fenómeno natural. Sin embargo, el ser humano que cree no puede quedarse en el silencio absoluto. Necesita hablar, compartir, explicar, transmitir. Ahí aparece la teología: como un lenguaje inevitablemente humano que intenta dar forma a una realidad que lo desborda.

Este punto es decisivo. La teología no habla desde Dios, sino desde el ser humano. Sus palabras, conceptos e imágenes no son divinos, sino históricos, culturales y limitados. Se apoyan en idiomas concretos, en categorías filosóficas heredadas, en metáforas tomadas de la experiencia cotidiana: luz, padre, camino, palabra, vida, agua, fuego, reino. Nada de eso es Dios en sí mismo; todo eso es lenguaje humano apuntando más allá de sí mismo.

Por eso, la teología cristiana siempre ha sabido —al menos en sus mejores momentos— que su lenguaje es analógico. Cuando dice que “Dios es bueno” o que “Dios es amor”, no lo dice en el mismo sentido en que se dice que una persona es buena o que alguien ama. Se trata de una semejanza que incluye también una diferencia radical. El lenguaje teológico afirma algo verdadero, pero lo afirma de manera indirecta, consciente de que las palabras no agotan aquello que nombran.

Aquí se entiende por qué el símbolo ocupa un lugar tan importante en la tradición cristiana. El símbolo no es una decoración ni un adorno poético: es una herramienta cognitiva. Permite decir más de lo que se puede expresar con conceptos estrictos. La cruz, la luz, el pan, el vino, el camino, el pastor, el cuerpo: todos estos símbolos no pretenden definir a Dios, sino abrir un campo de sentido en el que el creyente pueda orientarse. La teología reflexiona sobre esos símbolos, los interpreta, los ordena y trata de evitar que se conviertan en fórmulas vacías o en supersticiones.

Este carácter lingüístico de la teología tiene una consecuencia importante: la teología siempre corre el riesgo de ser mal entendida. Cuando se olvida que sus palabras son aproximaciones, metáforas y analogías, el lenguaje teológico puede endurecerse y volverse literalista. Entonces se confunde el símbolo con la cosa, el concepto con la realidad, la fórmula con el misterio. En ese punto, la teología pierde profundidad y se convierte en dogmatismo o en ideología religiosa.

Pero el riesgo contrario también existe. Si se insiste solo en el carácter simbólico del lenguaje teológico, sin ningún esfuerzo por ordenar y clarificar, la teología puede diluirse en vaguedades emocionales. Se vuelve imprecisa, subjetiva, incapaz de sostener una visión coherente. Por eso la teología cristiana ha intentado siempre mantener un equilibrio delicado: usar un lenguaje consciente de sus límites, pero no renunciar a la claridad conceptual cuando es posible.

Hablar de Dios, en teología, no significa describir un objeto, sino interpretar una relación. El lenguaje teológico nace del encuentro entre la experiencia religiosa y la reflexión. Por eso muchas de sus afirmaciones no pueden separarse de una forma de vida. Palabras como gracia, pecado, perdón, salvación, esperanza o redención no son términos técnicos neutrales: están cargados de experiencia humana, de conflicto interior, de historia personal y colectiva. La teología no inventa esas experiencias, pero intenta comprenderlas y darles un marco de sentido.

Este carácter humano del lenguaje teológico explica también su diversidad histórica. No se habla de Dios del mismo modo en la Antigüedad que en la Edad Media, ni en el mundo grecorromano que en la modernidad. Las palabras cambian, las sensibilidades cambian, los problemas cambian. La teología cristiana ha tenido que traducirse una y otra vez a nuevos lenguajes, asumiendo siempre el riesgo de decir demasiado o de decir demasiado poco. No existe una formulación definitiva que cierre el camino; existe una tradición de búsqueda expresiva.

En este punto conviene subrayar algo esencial: reconocer que la teología es lenguaje humano no significa relativizarlo todo ni vaciarlo de contenido. Significa asumir con honestidad que hablar de Dios es siempre hablar desde abajo, desde la finitud, desde la historia, desde la experiencia humana. El valor de la teología no reside en su capacidad para “poseer la verdad”, sino en su capacidad para orientar, para iluminar sin imponer, para abrir preguntas profundas sin falsearlas.

Por eso, cuando este texto habla de teología como lenguaje, no lo hace para debilitar su alcance, sino para situarlo correctamente. La teología cristiana no pretende ofrecer definiciones cerradas de lo invisible, sino articular un modo de decir que permita pensar, vivir y transmitir una determinada comprensión de la realidad. Su función no es agotar el misterio, sino evitar el silencio vacío o la confusión.

Entendida así, la teología es un ejercicio de responsabilidad intelectual. Sabe que sus palabras importan, porque con ellas se han justificado acciones, se han construido instituciones, se han consolado personas y también se han causado daños. Precisamente por eso, reflexionar sobre su lenguaje —sobre cómo se habla de Dios y con qué palabras— no es un detalle secundario, sino una tarea central.

En definitiva, la teología cristiana es un lenguaje humano que apunta a lo invisible. No sustituye la experiencia religiosa, pero tampoco puede prescindir de la razón. Vive en la tensión entre decir y callar, entre afirmar y reconocer límites. Y en esa tensión se juega buena parte de su grandeza, pero también de su fragilidad.

III. Diferencia entre fe, religión, teología y espiritualidad

Uno de los riesgos más frecuentes al hablar del cristianismo —y, en general, de cualquier tradición religiosa— es el uso indistinto de conceptos que, aunque relacionados, no son equivalentes. Fe, religión, teología y espiritualidad se entrecruzan constantemente, pero designan niveles distintos de la experiencia humana y del pensamiento. Distinguirlos no empobrece la comprensión, sino que la hace más precisa, más honesta y menos dogmática.

La fe es, en su sentido más profundo, una actitud vital. No se reduce a aceptar un conjunto de ideas ni a cumplir unas prácticas determinadas. La fe es una confianza fundamental, una forma de situarse ante la realidad, ante la vida y ante el sentido último de la existencia. En el cristianismo, la fe implica confiar en que la realidad no es absurda, que el bien y la verdad no son ilusiones, y que la vida humana tiene un valor que no se agota en lo inmediato.

La fe es anterior a toda formulación doctrinal. Puede existir sin lenguaje elaborado, sin instituciones complejas y sin reflexión sistemática. Es una experiencia que puede ser frágil, oscilante, llena de dudas, y aun así auténtica. No es una posesión estable, sino una relación viva, que se fortalece, se debilita, se transforma y, a veces, se redefine a lo largo del tiempo. En este sentido, la fe no es incompatible con la pregunta ni con la incertidumbre; más bien, convive con ellas.

La religión, en cambio, es la forma social e histórica que adopta la fe. Incluye creencias compartidas, ritos, normas, instituciones, tradiciones, lenguajes simbólicos y formas de organización comunitaria. La religión permite que la fe no quede encerrada en la intimidad individual, sino que se exprese, se transmita y se celebre colectivamente. Gracias a la religión, la fe adquiere cuerpo, memoria y continuidad.

Sin embargo, la religión también introduce mediaciones humanas: poder, costumbre, cultura, conflicto. Por eso puede tanto proteger como distorsionar la fe que pretende custodiar. La religión no es idéntica a la fe: puede existir religión sin fe viva, y puede existir fe que se vive en tensión con determinadas formas religiosas. Reconocer esta diferencia permite una mirada más crítica y más justa sobre las instituciones religiosas, sin negar su valor histórico y simbólico.

La teología es un paso más: es la reflexión crítica y sistemática sobre la fe vivida en una tradición religiosa concreta. La teología no es fe espontánea ni práctica ritual, sino pensamiento. Intenta comprender, expresar, ordenar y dialogar racionalmente sobre aquello que se cree. En este sentido, la teología no sustituye a la fe, ni la garantiza, ni la impone: la interpreta.

La teología nace cuando la fe se pregunta por sí misma, cuando no se conforma con repetir fórmulas heredadas y busca sentido, coherencia y diálogo con el saber de su tiempo. Por eso la teología es histórica: cambia, se corrige, discute, avanza y retrocede. No es un bloque inmutable, sino una tradición intelectual viva, atravesada por contextos culturales, filosóficos y científicos diversos. Confundir teología con fe conduce tanto al dogmatismo como al rechazo simplista de toda reflexión religiosa.

Por último, la espiritualidad remite a la manera concreta de vivir la fe (o incluso una búsqueda de sentido) en la experiencia cotidiana. La espiritualidad tiene que ver con la interioridad, con las prácticas de silencio, oración, ética, atención, cuidado, compromiso y transformación personal. No es necesariamente confesional ni exclusiva de una religión determinada: existen espiritualidades religiosas y no religiosas.

En el cristianismo, la espiritualidad expresa cómo la fe se encarna en una vida concreta, cómo se gestiona la fragilidad, el sufrimiento, la responsabilidad y la esperanza. A diferencia de la teología, la espiritualidad no busca explicar, sino habitar; no formula conceptos, sino actitudes. Puede nutrirse de la teología, pero no depende de ella para existir. Cuando la espiritualidad se separa totalmente de la reflexión, corre el riesgo de diluirse en sentimentalismo; cuando se separa de la vida real, se vuelve evasión.

Estas cuatro dimensiones —fe, religión, teología y espiritualidad— forman un conjunto dinámico, pero no idéntico. La fe es el núcleo; la religión, su expresión histórica; la teología, su reflexión crítica; la espiritualidad, su vivencia personal y comunitaria. Confundirlas empobrece el debate; separarlas radicalmente lo fragmenta. Mantenerlas en diálogo permite una comprensión más madura, más libre y más humana del cristianismo.

Este discernimiento conceptual resulta especialmente importante en contextos contemporáneos, donde muchas críticas al cristianismo apuntan legítimamente a formas religiosas o institucionales concretas, pero terminan rechazando sin distinción la fe, la espiritualidad o incluso la pregunta por el sentido. Distinguir no es justificar, sino pensar con precisión.

En el marco de esta Teología cristiana, esta diferenciación cumple una función clara: evitar reduccionismos, abrir espacio a la crítica razonada y permitir que el lector se sitúe con mayor libertad frente a una tradición compleja, histórica y plural. No para aceptarla sin más, pero tampoco para descartarla sin comprenderla.

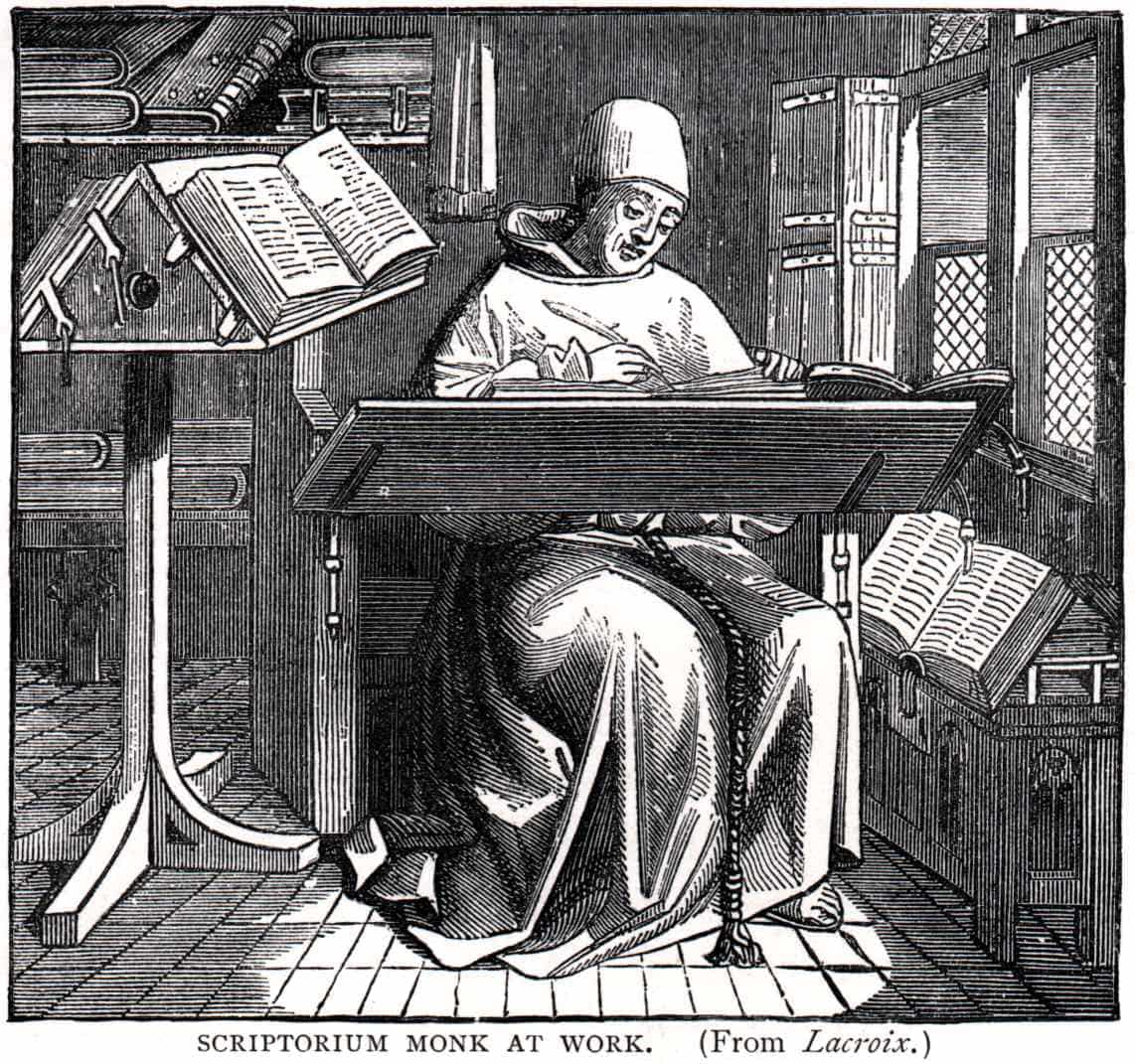

Biblia manuscrita medieval — Ejemplar iluminado de la Biblia latina copiada a mano, testimonio del largo proceso de transmisión, conservación y estudio del texto bíblico en el seno de la tradición cristiana medieval. La Biblia no es solo un conjunto de textos inspirados, sino también un objeto histórico: copiado, leído y preservado durante siglos por comunidades concretas. Antes de la imprenta, la transmisión del mensaje bíblico dependió del trabajo paciente de escribas y monasterios, lo que convirtió a la Iglesia en guardiana material de las Escrituras. La fe se sostuvo así no solo por la proclamación, sino también por la memoria escrita. Fuente: Wikipedia Anonymous (photo by Adrian Pingstone), dominio Público. Original file.

1.2. Grandes ramas teológicas

I. Teología dogmática (doctrina)

La teología dogmática es la rama de la teología cristiana que se ocupa de formular, ordenar y explicar los contenidos fundamentales de la fe. Su tarea principal no es inventar nuevas creencias, sino reflexionar sobre aquello que el cristianismo considera esencial, tratando de expresarlo de forma coherente, comprensible y fiel a su tradición.

La palabra dogma suele generar rechazo o incomodidad, porque en el lenguaje cotidiano se asocia a rigidez, imposición o falta de pensamiento crítico. Sin embargo, en su sentido original, el dogma no es una opinión arbitraria ni una orden ciega, sino una afirmación doctrinal considerada central para la identidad de una comunidad creyente. La teología dogmática no consiste en repetir dogmas sin pensar, sino en comprender qué significan, por qué surgieron y qué intentan proteger o expresar.

Desde el punto de vista histórico, la teología dogmática nace cuando las comunidades cristianas sienten la necesidad de definir con mayor precisión aquello que creen, especialmente en contextos de conflicto, diversidad de interpretaciones o expansión del cristianismo a nuevos entornos culturales. Cuando aparecen preguntas decisivas —¿quién es Jesús?, ¿qué significa decir que Dios es uno?, ¿qué relación hay entre Dios y el mundo?, ¿qué es la salvación?— la fe ya no puede limitarse a la predicación o al relato: necesita clarificación conceptual.

En ese sentido, la teología dogmática es una respuesta a la complejidad. No surge por gusto al control, sino por la necesidad de evitar confusiones profundas que podrían vaciar el mensaje cristiano o fragmentarlo hasta hacerlo irreconocible. A lo largo de los siglos, muchas formulaciones dogmáticas aparecen como intentos de mantener un equilibrio delicado: decir algo verdadero sobre Dios sin reducirlo, y decir algo coherente sobre la fe sin traicionar su núcleo.

Los grandes temas de la teología dogmática suelen organizarse en torno a preguntas fundamentales: Dios (teología propiamente dicha), Jesucristo (cristología), el Espíritu Santo (neumatología), la Trinidad, la creación, el ser humano (antropología teológica), la salvación, la Iglesia y los sacramentos. Cada uno de estos campos no es un compartimento estanco, sino parte de un sistema de ideas interrelacionadas, donde tocar un punto afecta a los demás.

Aquí se entiende bien por qué la teología dogmática tiene una relación tan estrecha con la filosofía. Para expresar la fe, ha recurrido históricamente a categorías filosóficas como sustancia, naturaleza, persona, esencia, causa o finalidad. No porque esas categorías sean divinas, sino porque eran las herramientas intelectuales disponibles para pensar con rigor. La teología dogmática traduce una experiencia religiosa a un lenguaje conceptual que permita diálogo, discusión y transmisión.

Al mismo tiempo, esta rama de la teología está profundamente marcada por la historia. Los dogmas no caen del cielo en forma de definiciones eternas; se formulan en momentos concretos, frente a problemas concretos. Muchas doctrinas que hoy parecen abstractas nacieron de debates muy vivos, con implicaciones prácticas, políticas y culturales. Ignorar ese contexto histórico convierte la dogmática en algo rígido e incomprensible.

Un rasgo importante de la teología dogmática es que no se concibe a sí misma como definitiva en el plano del lenguaje, aunque sí pretende custodiar un contenido considerado esencial. Las palabras cambian, las formulaciones se revisan, los acentos se desplazan, pero la dogmática intenta mantener una continuidad de fondo. Por eso, a lo largo del tiempo, se han producido reinterpretaciones, desarrollos y aclaraciones, sin que ello implique necesariamente una ruptura con la tradición anterior.

También conviene subrayar que la teología dogmática no agota la teología cristiana. No pretende responder a todas las preguntas humanas ni sustituir la experiencia personal, la moral, la espiritualidad o la historia. Su función es más específica: establecer un marco doctrinal que permita a las demás ramas trabajar sin perder referencias comunes. Sin un mínimo de dogmática, la teología se disgrega; con una dogmática mal entendida, se asfixia.

En su mejor versión, la teología dogmática busca un equilibrio difícil pero fecundo: claridad sin simplismo, firmeza sin dureza, fidelidad sin inmovilismo. Cuando se convierte en pura repetición, deja de pensar; cuando se desconecta de la vida y de la historia, pierde sentido. Pero cuando cumple bien su función, ofrece un esqueleto conceptual que permite al cristianismo dialogar con otras visiones del mundo sin disolverse.

Desde una perspectiva cultural e histórica, comprender la teología dogmática es esencial para entender gran parte del pasado europeo. Muchas disputas religiosas, decisiones políticas, concilios, reformas, herejías y rupturas giraron en torno a cuestiones dogmáticas que hoy pueden parecer lejanas, pero que entonces eran decisivas. Ignorar la dogmática es perder una clave fundamental para interpretar la historia del cristianismo y su influencia en la sociedad.

En definitiva, la teología dogmática es la reflexión sistemática sobre las creencias centrales del cristianismo, consciente de sus límites, de su historicidad y de su responsabilidad. No es la fe misma, pero tampoco es ajena a ella. Es el esfuerzo por pensar la fe con rigor, para que no se convierta ni en superstición ni en ideología, sino en una visión del mundo articulada, discutible y comprensible.

II. Teología moral (vida y conducta)

La teología moral es la rama de la teología cristiana que se ocupa de cómo vivir a la luz de la fe. Mientras que la teología dogmática se pregunta qué cree el cristianismo, la teología moral se pregunta cómo debe vivir quien cree, o, dicho de forma más amplia, qué tipo de vida considera valiosa, justa y buena el cristianismo.

No se trata simplemente de un código de normas ni de un listado de prohibiciones. En su sentido más profundo, la teología moral es una reflexión sobre la conducta humana, sobre la libertad, la responsabilidad, el bien y el mal, el deseo, la culpa, el perdón y la posibilidad de una vida transformada. Su pregunta central no es “¿qué está permitido?”, sino “¿qué forma de vida conduce a la plenitud?”.

Desde sus orígenes, el cristianismo ha entendido que la fe no puede quedarse en una adhesión intelectual o emocional. Creer implica una manera concreta de vivir, de relacionarse con los demás, de usar el poder, el dinero, el cuerpo, la palabra. Por eso, muy pronto, junto a las afirmaciones doctrinales, aparecen exhortaciones morales, consejos prácticos, advertencias, llamadas a la conversión y a la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace.

La teología moral parte de una visión específica del ser humano. El cristianismo afirma que la persona humana es libre, pero no omnipotente; responsable, pero vulnerable; capaz de bien, pero también inclinada al error. Esta visión evita tanto el optimismo ingenuo —la idea de que basta con querer el bien para hacerlo— como el pesimismo radical —la idea de que el ser humano está condenado irremediablemente al mal—. La moral cristiana se mueve en esa tensión: reconoce la fragilidad humana, pero no renuncia a la exigencia ética.

Uno de los conceptos centrales de la teología moral es la conciencia. La conciencia no es entendida como un simple sentimiento subjetivo ni como una voz automática que siempre acierta, sino como el lugar interior donde la persona discierne, reflexiona y decide. La teología moral insiste en la importancia de formar la conciencia, de educarla, de someterla a la reflexión y al diálogo, porque de ella depende la responsabilidad moral de los actos.

Otro eje fundamental es la libertad. Sin libertad no hay moral posible. Pero la libertad, en la teología moral cristiana, no se concibe como pura ausencia de límites o como capacidad de hacer cualquier cosa, sino como capacidad de orientarse hacia el bien. La verdadera libertad no consiste en elegir al azar, sino en aprender a elegir aquello que construye, que no destruye al otro ni a uno mismo. Esta concepción de la libertad ha influido profundamente en la ética occidental, incluso más allá de contextos religiosos.

La teología moral también se ocupa del pecado, un término que hoy resulta incómodo, pero que, en su sentido original, no designa simplemente una falta legal o una transgresión externa. El pecado es entendido como ruptura: ruptura con Dios, con los demás y con uno mismo. Es la experiencia de actuar contra lo que uno reconoce como bueno, de fallar al propio ideal, de dañar relaciones fundamentales. Desde esta perspectiva, el pecado no es solo un problema religioso, sino una experiencia humana universal, expresada con un lenguaje teológico.

Frente a esa experiencia de ruptura, la teología moral introduce los conceptos de perdón, conversión y reconciliación. La moral cristiana no se basa únicamente en la exigencia, sino también en la posibilidad de recomenzar. El perdón no elimina la responsabilidad ni las consecuencias de los actos, pero abre la posibilidad de una transformación interior. En este punto, la teología moral se distancia tanto del moralismo rígido como del relativismo cómodo.

Un elemento clásico de la teología moral es la reflexión sobre las virtudes. Las virtudes no son reglas externas, sino hábitos del carácter que se adquieren con el tiempo: maneras estables de actuar bien. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza, junto con la fe, la esperanza y la caridad, forman un mapa ético que apunta a la formación de la persona, no solo al cumplimiento puntual de normas. La moral cristiana, en este sentido, es una ética del carácter tanto como de los actos.

La teología moral también se enfrenta a cuestiones concretas de la vida personal y social: el uso del poder, la riqueza y la pobreza, la violencia y la guerra, la sexualidad, la familia, el trabajo, la justicia social, el cuidado del vulnerable. A lo largo de la historia, estas cuestiones han sido interpretadas de formas muy diversas, a veces con gran lucidez y otras con graves errores. Por eso, la teología moral no puede separarse de su contexto histórico: lo que se ha considerado moralmente aceptable en una época puede resultar problemático en otra.

Un riesgo constante en este ámbito es el moralismo, es decir, reducir la moral cristiana a un sistema de control de conductas, olvidando su raíz antropológica y espiritual. Cuando la teología moral se convierte solo en vigilancia o en imposición externa, pierde credibilidad y profundidad. Pero el riesgo contrario —vaciarla de contenido normativo en nombre de la libertad— también la desfigura. El desafío permanente es mantener un equilibrio entre exigencia y comprensión, entre norma y persona.

Desde una perspectiva más amplia, la teología moral ha contribuido decisivamente a la formación de conceptos como dignidad humana, responsabilidad personal, culpa, perdón, justicia, derechos y deberes. Incluso en sociedades secularizadas, muchas de estas ideas siguen operando, aunque ya no se reconozca su origen teológico. Comprender la teología moral es, por tanto, comprender una parte esencial del trasfondo ético de Occidente.

En definitiva, la teología moral es la reflexión cristiana sobre cómo vivir bien, entendiendo el “bien” no solo como corrección externa, sino como plenitud humana. No ofrece soluciones automáticas ni respuestas simples a dilemas complejos, pero sí propone una orientación: una vida responsable, abierta al otro, consciente de sus límites y capaz de transformación. En ese sentido, la teología moral no es una moral de perfección inalcanzable, sino una moral de camino, de aprendizaje continuo, profundamente vinculada a la experiencia real de la vida.

III. Teología bíblica (Escritura e interpretación)

La teología bíblica es la rama de la teología cristiana que se ocupa de interpretar las Escrituras y de comprender cómo, a través de textos antiguos, se ha expresado la experiencia religiosa del pueblo judío y de las primeras comunidades cristianas. Su tarea no consiste simplemente en citar la Biblia, sino en leerla, contextualizarla y pensarla de forma crítica y responsable.

La Biblia no es un libro único ni homogéneo. Es una biblioteca de textos escrita a lo largo de muchos siglos, en contextos culturales, políticos y lingüísticos muy distintos. Contiene relatos, leyes, poemas, himnos, profecías, narraciones históricas, cartas y textos simbólicos. La teología bíblica parte de este dato básico: no se puede interpretar la Escritura como si fuera un texto moderno ni como si hubiera sido redactado de una sola vez con una intención única.

Uno de los aportes esenciales de la teología bíblica es recordar que los textos bíblicos no caen del cielo, sino que surgen de experiencias históricas concretas: exilios, conflictos, reformas religiosas, persecuciones, esperanzas colectivas, crisis morales y búsquedas de sentido. Israel y las primeras comunidades cristianas interpretaron su historia a la luz de la fe, y esa interpretación quedó fijada por escrito. Comprender ese proceso es clave para evitar lecturas ingenuas o fundamentalistas.

La teología bíblica distingue, en primer lugar, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no como bloques aislados, sino como partes de una historia religiosa continua, aunque marcada por rupturas y reinterpretaciones. El Antiguo Testamento expresa la experiencia de un pueblo que se entiende a sí mismo en relación con Dios a través de la alianza, la ley, la justicia y la esperanza. El Nuevo Testamento recoge la experiencia cristiana centrada en la figura de Jesús y en la interpretación de su vida, muerte y resurrección.

Interpretar estos textos exige atender a su género literario. No se lee del mismo modo un salmo que una carta, ni un relato simbólico que una narración histórica. La teología bíblica insiste en esta distinción para evitar errores graves: convertir poemas en crónicas, metáforas en descripciones literales o visiones simbólicas en predicciones exactas. El sentido de un texto depende en gran medida de cómo está escrito y de qué pretende comunicar.

Otro aspecto central es la cuestión del lenguaje simbólico. Gran parte del lenguaje bíblico habla de Dios mediante imágenes: rey, padre, pastor, juez, roca, luz, fuego. Estas imágenes no describen a Dios en sentido literal; expresan una experiencia. La teología bíblica se esfuerza por interpretar estos símbolos sin vaciarlos de fuerza ni absolutizarlos indebidamente. Entender el simbolismo bíblico es esencial para captar su profundidad y su vigencia.

La teología bíblica también se ocupa del proceso de interpretación a lo largo del tiempo. Los mismos textos han sido leídos de formas distintas según las épocas. Padres de la Iglesia, teólogos medievales, reformadores, exegetas modernos y lectores contemporáneos han dialogado con la Escritura desde preocupaciones diferentes. Esta historia de la interpretación muestra que la Biblia no es un texto muerto, sino un texto que ha generado sentido, debate y transformación.

Un punto especialmente delicado es la relación entre texto y doctrina. La teología bíblica no dicta dogmas, pero proporciona el suelo sobre el que la teología dogmática trabaja. Cuando esta relación se desequilibra —cuando la doctrina ignora el texto o cuando el texto se usa de forma selectiva para justificar ideas previas— surgen distorsiones. La teología bíblica recuerda constantemente que toda formulación teológica debe volver a confrontarse con la Escritura.

Desde la modernidad, la teología bíblica ha incorporado métodos críticos: análisis histórico, estudio de fuentes, arqueología, filología, comparación cultural. Estos métodos no buscan desacreditar la Biblia, sino comprender mejor su origen y su sentido. Aunque estos enfoques han generado tensiones con lecturas más tradicionales, han permitido una comprensión más rica y matizada del texto bíblico.

Al mismo tiempo, la teología bíblica reconoce que la Biblia no es solo un objeto de estudio académico. Para las comunidades creyentes, sigue siendo texto vivo, leído en la liturgia, en la oración y en la reflexión personal. Esta doble dimensión —crítica y existencial— es uno de los desafíos permanentes de la teología bíblica: pensar el texto con rigor sin perder su capacidad de interpelar la vida.

Desde un punto de vista cultural e histórico, la influencia de la Biblia es inmensa. Su lenguaje, sus imágenes y sus relatos han modelado el imaginario occidental, el arte, la literatura, la ética y la política. Incluso quienes no se reconocen creyentes utilizan categorías nacidas del texto bíblico. Comprender la teología bíblica es, por tanto, comprender una de las fuentes principales de la cultura occidental.

En definitiva, la teología bíblica es el esfuerzo por leer la Escritura con inteligencia histórica, sensibilidad simbólica y responsabilidad interpretativa. No busca respuestas simples ni lecturas literales, sino una comprensión profunda de textos complejos que han acompañado a generaciones enteras en su búsqueda de sentido. En ese diálogo entre texto antiguo y lector contemporáneo se juega gran parte de la vitalidad de la teología cristiana.

IV. Teología histórica (evolución de ideas)

La teología histórica es la rama de la teología cristiana que estudia cómo han ido formándose, desarrollándose y transformándose las ideas teológicas a lo largo del tiempo. Su punto de partida es sencillo, pero decisivo: la teología no surge ya hecha ni permanece inmutable, sino que se construye históricamente, en diálogo constante con contextos culturales, políticos, sociales y filosóficos concretos.

Esta perspectiva rompe con la idea de que las doctrinas cristianas aparecieron de una vez y para siempre, formuladas de modo definitivo desde los orígenes. Al contrario, la teología histórica muestra que las grandes afirmaciones del cristianismo —sobre Dios, Cristo, la salvación, la Iglesia o la moral— son el resultado de procesos largos, a menudo conflictivos, en los que se entrecruzan fe, razón, poder, cultura y experiencia humana.

En sus primeros siglos, el cristianismo tuvo que pensarse a sí mismo en un mundo dominado por la cultura grecorromana. Las primeras comunidades no disponían de un sistema teológico elaborado: tenían textos, relatos, prácticas litúrgicas y una experiencia viva de fe. La reflexión teológica surge cuando esa experiencia entra en contacto con nuevas preguntas: quién es realmente Jesucristo, cómo entender la relación entre Dios y el mundo, cómo expresar la fe con un lenguaje inteligible para su tiempo. La teología histórica estudia precisamente ese paso desde la experiencia al concepto.

Durante la Antigüedad tardía, los grandes debates cristológicos y trinitarios muestran con claridad este proceso. Las formulaciones doctrinales no nacen por afán especulativo, sino por la necesidad de dar coherencia a la fe y evitar interpretaciones que la desfiguraran. La teología histórica permite ver que muchas discusiones aparentemente abstractas respondían a problemas reales de identidad, unidad y comprensión del mensaje cristiano.

En la Edad Media, la teología se desarrolla en un nuevo marco institucional y cultural. Surgen las escuelas, las universidades y un método sistemático de reflexión. La teología se articula de forma más racional, dialogando intensamente con la filosofía, especialmente con la tradición aristotélica. La teología histórica no se limita a describir doctrinas medievales, sino que analiza cómo cambian las preguntas, los métodos y los lenguajes con respecto a épocas anteriores.

La llegada de la modernidad introduce una ruptura profunda. La Reforma, la fragmentación confesional, el surgimiento de la ciencia moderna y el avance del pensamiento crítico obligan a la teología a replantearse su relación con la autoridad, la Escritura y la razón. La teología histórica muestra cómo muchas certezas heredadas se ponen en cuestión y cómo surgen nuevas formas de pensar la fe, a veces en continuidad y otras en conflicto con la tradición anterior.

En los siglos XIX y XX, la teología entra en diálogo con disciplinas como la historia crítica, la sociología, la psicología y las ciencias naturales. Aparecen nuevas sensibilidades: atención al contexto social, a la experiencia humana concreta, a la injusticia, al sufrimiento colectivo. La teología histórica no evalúa estas corrientes solo por su contenido doctrinal, sino por el cambio de horizonte que suponen: la fe ya no se piensa al margen del mundo, sino desde dentro de él.

Un aspecto central de la teología histórica es que ayuda a distinguir entre lo que el cristianismo considera núcleo y lo que pertenece a formulaciones históricas concretas. No todo lo que se ha dicho en nombre de la teología tiene el mismo peso ni la misma validez permanente. Esta distinción es esencial para evitar tanto el inmovilismo —que absolutiza el pasado— como el relativismo —que lo disuelve todo—.

Además, la teología histórica cumple una función crítica. Permite reconocer errores, excesos, silencios y usos indebidos de la teología a lo largo del tiempo, especialmente cuando se ha puesto al servicio del poder o de la exclusión. Al mismo tiempo, pone de relieve aportaciones de gran profundidad intelectual y espiritual que han enriquecido la cultura y la comprensión de la condición humana.

Desde una perspectiva cultural amplia, comprender la teología histórica es indispensable para entender buena parte de la historia de Europa y del Mediterráneo. Las ideas teológicas han influido en la organización política, en la educación, en la moral social, en el arte, en la concepción del tiempo y en la visión del ser humano. Incluso los procesos de secularización solo se entienden bien cuando se conocen las ideas teológicas a las que reaccionan.

La teología histórica no estudia solo doctrinas antiguas, sino la historia del pensamiento creyente en su esfuerzo por comprender el mundo y a sí mismo. Muestra una teología viva, cambiante, a veces contradictoria, siempre situada. Gracias a ella, la teología deja de presentarse como un sistema atemporal y se revela como lo que realmente es: un diálogo continuo entre fe, razón y experiencia histórica.

V. Teología espiritual y mística

La teología espiritual y mística es la rama de la teología cristiana que se ocupa de la experiencia vivida de la fe, es decir, de cómo el ser humano se relaciona interiormente con Dios, cómo interpreta esa relación y cómo intenta expresarla. A diferencia de otras ramas más conceptuales, aquí el centro no está tanto en definir doctrinas como en comprender procesos interiores, caminos de transformación y formas de vida.

La espiritualidad, en este contexto, no se refiere a algo etéreo o separado de la realidad. Designa una manera concreta de vivir, de orientar la existencia, de dar forma al deseo, al sufrimiento, al silencio y a la esperanza. La teología espiritual reflexiona sobre estas experiencias para evitar que queden reducidas a sentimientos confusos o a vivencias aisladas sin criterio. Su tarea es pensar la experiencia sin negarla, darle palabras sin empobrecerla.

La mística, por su parte, representa el núcleo más intenso de esta experiencia. En la tradición cristiana, la mística se entiende como la vivencia profunda de la cercanía de Dios, a menudo descrita como unión, encuentro o presencia. No se trata de fenómenos extraordinarios ni de estados reservados a unos pocos elegidos, sino de una forma radical de interioridad y apertura, donde el lenguaje habitual se muestra insuficiente y el silencio adquiere un valor central.

Uno de los rasgos más característicos de la teología mística es la conciencia de los límites del lenguaje. Los grandes místicos cristianos insisten en que Dios no puede ser captado plenamente por conceptos. Por eso recurren a metáforas, paradojas, imágenes poéticas e incluso a la negación: decir lo que Dios no es antes que lo que es. La teología espiritual reflexiona sobre este lenguaje para evitar tanto la idealización ingenua como la descalificación racionalista.

Históricamente, la espiritualidad cristiana ha adoptado formas muy diversas. En los primeros siglos, el monacato ofreció un marco de vida centrado en el silencio, la oración y la disciplina interior. En la Edad Media, la mística se expresó tanto en ámbitos monásticos como en experiencias laicas, a menudo con un lenguaje audaz y profundamente humano. En épocas posteriores, la espiritualidad se diversificó aún más, adaptándose a distintos contextos culturales y sociales.

Un elemento clave en esta rama teológica es la idea de camino espiritual. La experiencia de Dios no se concibe como algo instantáneo o mágico, sino como un proceso que implica crecimiento, crisis, purificación y maduración. La teología espiritual analiza estos itinerarios, describiendo etapas, obstáculos y transformaciones, sin convertirlos en esquemas rígidos. Cada experiencia es única, pero no aislada: se inscribe en una tradición compartida.

La relación entre espiritualidad y vida cotidiana es central. Lejos de proponer una huida del mundo, la teología espiritual cristiana insiste en que la experiencia interior debe traducirse en actitudes concretas: atención al otro, compasión, humildad, responsabilidad y coherencia ética. Cuando la mística se separa de la vida, pierde credibilidad; cuando la vida se separa de toda interioridad, se vacía de profundidad.

Otro aspecto importante es el discernimiento. No toda experiencia interior es automáticamente válida o auténtica. La teología espiritual reflexiona sobre cómo distinguir entre experiencias que ayudan a crecer y aquellas que pueden conducir a la confusión, al narcisismo o al aislamiento. Este discernimiento no se basa solo en emociones intensas, sino en frutos visibles: mayor libertad interior, mayor capacidad de amar, mayor lucidez ante la realidad.

Desde un punto de vista cultural, la teología espiritual y mística ha ejercido una influencia profunda. Sus textos han inspirado obras literarias, artísticas y musicales, y han ofrecido un lenguaje para expresar dimensiones de la experiencia humana que otras disciplinas apenas alcanzan. Incluso en contextos secularizados, la mística cristiana sigue siendo leída como una forma radical de exploración de la interioridad.

En definitiva, la teología espiritual y mística es la reflexión cristiana sobre la experiencia del sentido vivida desde dentro. No sustituye a la razón ni a la historia, pero las completa. Muestra que la teología no es solo un conjunto de ideas sobre Dios, sino también una forma de habitar el mundo, de atravesar el silencio, de sostener la fragilidad y de buscar una profundidad que dé unidad a la vida.

VI. Teología práctica / pastoral

La teología práctica o pastoral es la rama de la teología cristiana que se ocupa de cómo se vive, se comunica y se organiza la fe en la realidad concreta. Mientras que otras ramas reflexionan sobre el contenido de la fe o sobre su historia, la teología práctica se pregunta cómo esas ideas se encarnan en comunidades reales, en contextos sociales específicos y en situaciones humanas concretas.

Su punto de partida no es la abstracción, sino la experiencia vivida: personas que celebran, educan, acompañan, sufren, toman decisiones, se organizan y transmiten una tradición. La teología práctica observa esas prácticas, las analiza críticamente y trata de orientarlas para que sean coherentes con el mensaje que dicen encarnar. No se limita a aplicar teorías ya hechas, sino que reflexiona desde la práctica misma.

Uno de sus campos fundamentales es la pastoral, entendida no solo como actividad clerical, sino como el conjunto de acciones mediante las cuales una comunidad cristiana intenta cuidar, acompañar y orientar a las personas. Aquí entran cuestiones como la predicación, la catequesis, la educación religiosa, la celebración litúrgica, el acompañamiento espiritual y la atención a situaciones de vulnerabilidad. La teología práctica reflexiona sobre el sentido, los límites y los riesgos de estas acciones.

Otro ámbito importante es la vida comunitaria. La teología práctica se pregunta cómo se organizan las comunidades, cómo se toman decisiones, cómo se ejerce la autoridad y cómo se gestionan los conflictos. En este punto, la reflexión teológica se cruza con la sociología, la psicología y la antropología. No basta con apelar a principios ideales: es necesario comprender dinámicas humanas reales, con sus tensiones, desigualdades y fragilidades.

La teología práctica también se ocupa de la comunicación de la fe. Cómo se transmite un mensaje religioso en contextos culturales cambiantes, cómo se habla de Dios a personas con experiencias muy diversas, cómo se evita el lenguaje vacío o incomprensible. Este aspecto es especialmente relevante en sociedades secularizadas, donde el lenguaje tradicional ya no resulta evidente y donde la credibilidad depende en gran medida de la coherencia entre palabras y hechos.

Un rasgo distintivo de esta rama es su dimensión crítica. La teología práctica no se limita a legitimar prácticas existentes, sino que puede cuestionarlas cuando se alejan de sus propios valores. Examina si determinadas formas de organización, de autoridad o de discurso favorecen realmente el crecimiento humano y comunitario o si, por el contrario, generan exclusión, dependencia o daño. En este sentido, actúa como una conciencia reflexiva dentro de la institución.

La relación entre teología práctica y realidad social es especialmente estrecha. La fe cristiana se vive en sociedades marcadas por desigualdades, conflictos, cambios culturales rápidos y nuevas formas de vulnerabilidad. La teología práctica reflexiona sobre cómo responder a estas situaciones sin reducir la fe a mera asistencia social ni aislarla en un espacio privado irrelevante. Su desafío es mantener un equilibrio entre compromiso y sentido.

Desde el punto de vista histórico, la teología práctica ha ido ganando importancia a medida que la Iglesia ha tomado conciencia de la necesidad de repensar sus formas de presencia en el mundo. En la época contemporánea, esta rama ha incorporado con fuerza la atención a la experiencia concreta de las personas, a los contextos locales y a la diversidad cultural, superando modelos uniformes y rígidos.

Es importante señalar que la teología práctica no es una disciplina menor ni “aplicada” en sentido simple. Su rigor no se mide por la abstracción de sus conceptos, sino por su capacidad para discernir, evaluar y orientar prácticas reales. Exige una reflexión constante sobre la relación entre intención y resultado, entre mensaje y forma, entre ideal y realidad.

En definitiva, la teología práctica o pastoral es la reflexión teológica sobre la fe en acción. Muestra que la teología no se queda en el pensamiento ni en la experiencia interior, sino que se juega en gestos, decisiones, palabras y estructuras concretas. Allí donde una comunidad intenta vivir lo que cree, allí comienza el campo propio de la teología práctica, con todas sus dificultades y su enorme relevancia humana.

VII. Teología litúrgica

La teología litúrgica es la rama de la teología cristiana que reflexiona sobre la celebración de la fe, es decir, sobre los ritos, los gestos, los tiempos y los símbolos mediante los cuales las comunidades cristianas expresan y viven su relación con Dios. No se ocupa solo de normas rituales o de detalles ceremoniales, sino del sentido profundo de la liturgia como forma de lenguaje teológico.

En el cristianismo, la fe no se transmite únicamente a través de ideas o textos, sino también mediante acciones repetidas: reunirse, escuchar, responder, cantar, guardar silencio, compartir el pan, marcar tiempos sagrados. La liturgia es, en este sentido, una forma de pensamiento encarnado. La teología litúrgica se pregunta qué se dice sobre Dios cuando se celebra, cómo el rito comunica una visión del mundo y qué experiencia humana se genera en ese acto colectivo.

Uno de los aspectos centrales de esta disciplina es el carácter simbólico de la liturgia. La liturgia no explica: muestra. No argumenta: representa. Utiliza elementos sencillos —agua, luz, palabra, gesto, alimento— para expresar realidades que no pueden decirse solo con conceptos. La teología litúrgica analiza estos símbolos para evitar que se conviertan en gestos vacíos o en rutinas sin sentido, y para recuperar su densidad significativa.

La dimensión temporal es otro eje fundamental. La liturgia organiza el tiempo a través del calendario: ciclos, fiestas, conmemoraciones, ritmos de espera y de plenitud. Este modo de estructurar el tiempo ofrece una visión particular de la historia y de la vida humana, donde el pasado se recuerda, el presente se celebra y el futuro se espera. La teología litúrgica reflexiona sobre cómo esta concepción del tiempo ha modelado la sensibilidad cristiana y cultural.

La liturgia es también una experiencia corporal y comunitaria. Implica posturas, desplazamientos, respuestas, participación conjunta. En ella, el cuerpo no es un obstáculo para la espiritualidad, sino su vehículo. La teología litúrgica subraya este aspecto para mostrar que la fe cristiana no es puramente interior ni intelectual, sino que involucra a la persona entera. Al mismo tiempo, la liturgia crea comunidad: nadie celebra solo, y esa dimensión compartida tiene un profundo valor teológico.

Desde un punto de vista histórico, las formas litúrgicas han evolucionado notablemente. Ritos, lenguajes, músicas, espacios y gestos han cambiado según las épocas y las culturas. La teología litúrgica estudia esta evolución para comprender qué elementos pertenecen al núcleo de la celebración y cuáles son expresiones históricas modificables. Esta mirada histórica evita tanto la sacralización acrítica del pasado como la ruptura superficial con la tradición.

La relación entre liturgia y doctrina es estrecha. Muchas ideas teológicas no se formularon primero en tratados, sino en oraciones, himnos y celebraciones. La liturgia ha sido, en numerosos momentos, un lugar privilegiado de transmisión de la fe. Por eso se ha dicho que la liturgia no solo refleja la teología, sino que también la moldea. La teología litúrgica reflexiona sobre esta relación circular entre lo que se cree y lo que se celebra.

Otro aspecto relevante es la dimensión estética de la liturgia. Espacio, música, ritmo, palabra y silencio configuran una experiencia que puede elevar, conmover o, por el contrario, vaciarse de significado. La teología litúrgica no reduce la estética a ornamento, sino que la entiende como un medio para expresar orden, sentido y trascendencia. Aquí se cruzan teología, arte y sensibilidad cultural.

En contextos contemporáneos, la teología litúrgica se enfrenta a desafíos importantes: la pérdida de lenguaje simbólico, la dificultad de participación significativa, la tensión entre tradición y adaptación cultural. Reflexionar teológicamente sobre la liturgia implica preguntarse cómo celebrar sin trivializar, cómo renovar sin romper, cómo mantener el sentido sin caer en el ritualismo vacío.

La teología litúrgica es la reflexión sobre la fe celebrada. Muestra que la teología no vive solo en los libros ni en la interioridad, sino también en el gesto compartido, en el tiempo marcado, en el símbolo repetido que sigue diciendo algo a quienes lo viven. Allí donde una comunidad celebra, allí la teología toma cuerpo, ritmo y forma visible.

Monje escriba en un scriptorium — reproducción de una ilustración histórica donde un monje copia un texto en su mesa de trabajo. Represneta a un monje escriba trabajando en un scriptorium, el espacio —real o idealizado— donde los copistas medievales reproducían libros y manuscritos con gran dedicación. Antes de la invención de la imprenta, la transmisión del saber, la preservación de los textos sagrados y la difusión de la cultura dependían de manos como estas, que escribían, corregían e iluminaban páginas con paciencia y cuidado. La imagen resume el papel de la Iglesia como custodio de la palabra escrita, donde la lectura, la copia y la transmisión formaban parte esencial de la vida monástica y del cuidado de las Escrituras. Obra en dominio público, disponible en Wikimedia Commons. User: Leinad-Z~commonswiki. Original file (1,142 × 1,071 pixels, file size: 208 KB).

1.3. Dos polos siempre presentes

I. “Dios” (lo trascendente) y “el ser humano” (lo finito)

Toda la teología cristiana se construye en torno a una tensión básica y permanente: la relación entre Dios, entendido como lo trascendente, y el ser humano, entendido como lo finito. Este binomio no es un simple contraste abstracto, sino el eje que articula las grandes preguntas teológicas y da coherencia al conjunto del pensamiento cristiano.

Cuando la teología habla de “Dios”, no se refiere a un ente más dentro del mundo ni a una fuerza comparable a otras realidades. Dios es pensado como aquello que trasciende el tiempo, el espacio y las categorías humanas. Es el fundamento último de lo real, aquello que no depende de nada y de lo que todo depende. En ese sentido, Dios no es accesible directamente a los sentidos ni plenamente comprensible por la razón. La teología cristiana parte de esta convicción: Dios es siempre más de lo que podemos pensar o decir.

Frente a esa trascendencia radical se sitúa el ser humano, definido por su finitud. El ser humano nace, crece, sufre, se equivoca y muere. Vive condicionado por el tiempo, por el cuerpo, por la historia y por límites que no puede eliminar. La teología cristiana no niega esta finitud ni la considera un defecto accidental; al contrario, la asume como un dato esencial de la condición humana. Ser humano es ser limitado, vulnerable y necesitado de sentido.

La relación entre lo trascendente y lo finito es, por tanto, asimétrica. Dios no necesita al ser humano; el ser humano sí se pregunta inevitablemente por aquello que lo supera. De esa asimetría nacen las grandes cuestiones religiosas: el origen del mundo, el sentido del bien y del mal, el problema del sufrimiento, la experiencia del amor, la angustia ante la muerte, la esperanza de plenitud. La teología cristiana se sitúa exactamente en ese punto de cruce entre la pregunta humana y la respuesta creyente.

Un rasgo característico del cristianismo es que no concibe esta relación como una distancia insalvable. La trascendencia de Dios no implica indiferencia ni ausencia. Al contrario, la teología cristiana afirma que lo trascendente se relaciona con lo finito, que Dios entra en diálogo con la historia humana. Esta afirmación marca una diferencia profunda con visiones puramente filosóficas del absoluto y explica el énfasis cristiano en la cercanía, la relación y la encarnación.

Al mismo tiempo, esta cercanía no elimina la distancia. Dios no se confunde con el mundo ni con el ser humano. Mantener este equilibrio —ni fusión ni separación absoluta— es uno de los desafíos constantes de la teología cristiana. Cuando se borra la trascendencia, Dios se reduce a proyección humana; cuando se borra la cercanía, Dios se vuelve irrelevante para la vida concreta. Toda la historia de la teología puede leerse como un esfuerzo por mantener viva esta tensión sin resolverla de forma simplista.

Desde el lado humano, esta relación plantea cuestiones decisivas sobre la identidad. El ser humano se entiende a sí mismo como criatura, es decir, como alguien que no se da la existencia a sí mismo. Esta idea introduce una visión particular de la dignidad humana: el valor de la persona no depende de su utilidad, de su éxito o de su poder, sino de su relación con lo trascendente. Al mismo tiempo, la finitud humana implica responsabilidad: libertad limitada, capacidad de elección y posibilidad de error.

La teología cristiana no idealiza al ser humano. Reconoce su grandeza, pero también su fragilidad. Reconoce su capacidad de amar y de crear, pero también su tendencia a romper, a dominar y a destruir. Por eso, la relación entre Dios y el ser humano no se presenta como un simple acuerdo armónico, sino como una historia marcada por tensiones, rupturas, búsquedas y recomienzos. En este marco se inscriben conceptos como pecado, perdón, gracia y salvación.

Este binomio —trascendencia y finitud— tiene también consecuencias culturales profundas. Ha influido en la manera de concebir el tiempo, la historia, el poder y la ética. La idea de un Dios trascendente ha servido tanto para relativizar el poder humano como, en ocasiones, para justificarlo. La idea de la finitud humana ha sido fuente de humildad, pero también de miedo. Comprender esta ambivalencia es esencial para una lectura histórica honesta del cristianismo.

En el plano existencial, la relación entre Dios y el ser humano se vive como una pregunta abierta. No todos experimentan lo trascendente del mismo modo, ni todos lo nombran igual. La teología cristiana no elimina esa diversidad de experiencias, pero intenta ofrecer un marco de sentido en el que la finitud humana no sea solo límite, sino también lugar de encuentro, y en el que la trascendencia no sea evasión, sino horizonte.

En definitiva, la teología cristiana se mueve siempre entre estos dos polos: Dios como misterio que trasciende toda comprensión y el ser humano como ser finito que busca sentido. Todo lo demás —doctrinas, moral, espiritualidad, liturgia, historia— se articula en torno a esta relación fundamental. Comprenderla no significa resolverla, sino habitarla con lucidez, sabiendo que en esa tensión se juega una parte esencial de la experiencia humana.

II. Misterio vs. formulación

Uno de los ejes más delicados y decisivos de la teología cristiana es la tensión entre el misterio y su formulación. Dicho de otro modo: entre lo que se vive y lo que se define, entre la experiencia religiosa y el esfuerzo por expresarla con palabras, conceptos y doctrinas. Toda la teología se mueve dentro de este espacio de tensión, y pierde su sentido cuando uno de los dos polos se impone de manera absoluta sobre el otro.

El cristianismo afirma que Dios es, en última instancia, misterio. No en el sentido de algo oscuro o irracional, sino en el sentido de una realidad que no puede agotarse en definiciones humanas. El misterio no es lo que aún no entendemos, sino aquello que, por su propia naturaleza, desborda toda comprensión completa. La experiencia religiosa cristiana nace precisamente de ese encuentro con algo que se percibe como más grande, más profundo y más pleno que uno mismo.

Sin embargo, el ser humano no puede vivir solo en el ámbito de la experiencia muda. Necesita nombrar, interpretar, compartir y transmitir lo que vive. Ahí aparecen las formulaciones: palabras, símbolos, relatos, dogmas, esquemas conceptuales. La teología surge cuando la experiencia del misterio se traduce a un lenguaje humano que intenta ser fiel a lo vivido sin reducirlo. Este paso es inevitable, pero nunca es neutro ni definitivo.

Las formulaciones teológicas cumplen una función imprescindible. Permiten comunicar la fe, evitar confusiones graves, mantener una memoria común y dialogar con otras formas de pensamiento. Sin algún grado de definición, la experiencia religiosa quedaría fragmentada, sujeta al puro subjetivismo o al olvido. La formulación protege la experiencia, le da continuidad histórica y la hace compartible.

Pero toda formulación tiene límites. Ninguna definición teológica coincide plenamente con el misterio que intenta expresar. Las palabras fijan, delimitan y ordenan, mientras que la experiencia del misterio es dinámica, abierta y siempre mayor. Cuando se olvida esta diferencia, la teología corre el riesgo de confundir el mapa con el territorio, la fórmula con la realidad, el dogma con el misterio al que apunta.

Este riesgo se ha dado repetidamente en la historia. En algunos momentos, las formulaciones se han absolutizado hasta convertirse en sistemas cerrados, rígidos, incapaces de escuchar nuevas preguntas o experiencias. En otros, se ha despreciado toda formulación en nombre de una experiencia pura, inmediata, sin mediaciones, lo que ha conducido a confusión, arbitrariedad o pérdida de referencias comunes. La historia de la teología es, en buena medida, la historia de este equilibrio siempre inestable.

La teología cristiana, cuando es fiel a su propia lógica, reconoce que sus definiciones son necesarias pero provisionales. No provisionales en el sentido de falsas, sino en el sentido de limitadas. Cada formulación responde a un contexto histórico concreto, a unas preguntas determinadas y a un lenguaje disponible en ese momento. Por eso puede necesitar reinterpretación, ampliación o corrección, sin que ello implique traicionar la experiencia original.