El Mandato del Cielo (Tianming): el poder imperial como legitimidad sagrada y orden moral — Imagen generada con inteligencia artificial (ChatGPT / DALL·E) y editada por el autor del blog.

EL MANDATO DEL CIELO (I)

Origen, significado y estructura moral del poder en China.

0. Introducción general

0.2. Un concepto político, religioso y moral a la vez.

0.3. La legitimidad como problema universal: ¿por qué obedecemos?.

0.4. Zhou como punto de inflexión en la historia china.

0.5. Objetivo del artículo: explicar la lógica del poder en China tradicional.

0.6. Breve guía de lectura: historia, filosofía y mentalidad.

1. Conceptos fundamentales: Tian, De y el orden moral del mundo

1.1. Tian (天): traducción aproximada y dificultades del concepto.

1.2. El Cielo como fuerza impersonal: naturaleza, destino y ley cósmica.

1.3. Tian como principio moral: el “Cielo justo”.

1.4. Tianming (天命): el Mandato como designación y responsabilidad.

1.5. De (德): virtud, carisma moral y autoridad legítima.

1.6. La idea de armonía cósmica y social.

1.7. El orden del mundo como equilibrio entre arriba y abajo.

1.8. Diferencia entre poder de hecho y poder legítimo.

1.9. El Mandato como concepto flexible: no es un dogma cerrado.

2. Antes del Mandato: religión política en la dinastía Shang

2.2. El culto a los ancestros como fundamento del poder.

2.3. Shangdi (上帝): la divinidad superior en Shang.

2.4. Los reyes como mediadores con lo sobrenatural.

2.5. La adivinación (huesos oraculares) como instrumento político.

2.6. Sacrificios y rituales: violencia sagrada y cohesión social.

2.7. La legitimidad Shang: linaje, sangre y favor espiritual.

2.8. Limitaciones del modelo Shang: legitimidad cerrada y hereditaria.

3. La revolución Zhou: nacimiento del Mandato del Cielo

3.2. El problema clave: cómo justificar el derrocamiento de un rey.

3.3. El discurso Zhou: Shang ha perdido el favor del Cielo.

3.4. La invención de una legitimidad moral (no solo genealógica).

3.5. La idea de decadencia: tiranía, corrupción y abuso del poder.

3.6. Zhou como “restauradores del orden”.

3.7. El Mandato como relato fundacional y propaganda política.

3.8. Primeras formulaciones en textos clásicos e inscripciones.

3.9. Consecuencias inmediatas: legitimidad abierta y condicional.

4. El rey como eje del universo: autoridad sagrada y responsabilidad moral

4.2. El “Hijo del Cielo” (Tianzi): origen y significado.

4.3. Gobernar como tarea moral, no solo militar.

4.4. El rey como garante del orden cósmico y social.

4.5. El poder como servicio: el ideal del buen soberano.

4.6. El gobierno virtuoso como condición de prosperidad.

4.7. El rey como símbolo de unidad territorial.

4.8. La centralidad del ritual en la autoridad real.

4.9. El gobernante como ejemplo: la política como pedagogía.

5. El ritual (Li) como tecnología de gobierno

5.2. El ritual como disciplina social y jerarquía visible.

5.3. Sacrificios estatales y culto público.

5.4. Calendario, agricultura y orden del tiempo.

5.5. Música ritual y civilización: armonía como ideal político.

5.6. El ritual como lenguaje de autoridad.

5.7. El ceremonial cortesano como herramienta de legitimación.

5.8. El Estado como estructura moral antes que burocrática.

5.9. El ritual como forma de “civilizar” la violencia.

6. Señales del Cielo: catástrofes como juicio político

6.2. Sequías, inundaciones y hambre: interpretación tradicional.

6.3. Eclipses, cometas y terremotos como advertencias.

6.4. Enfermedades, epidemias y crisis sociales.

6.5. Malas cosechas como síntoma de pérdida del Mandato.

6.6. El gobernante ante el desastre: penitencia, reformas y rituales.

6.7. La dimensión psicológica: el miedo como mecanismo de control.

6.8. El pueblo como observador del “juicio del cielo”.

6.9. Catástrofes y cambio dinástico: patrones históricos recurrentes.

7. El derecho a rebelarse: la paradoja del Mandato

7.2. La rebelión como “justicia cósmica”.

7.3. El tirano como figura política universal en China.

7.4. El pueblo como víctima moral del mal gobierno.

7.5. Guerra civil y legitimidad: el vencedor como “elegido del Cielo”.

7.6. Cómo se decide quién tiene el Mandato.

7.7. La victoria militar como prueba espiritual.

7.8. Problema filosófico: ¿es la historia un tribunal?.

7.9. El Mandato como justificación retrospectiva: se legitima después.

7.10. El uso del Mandato como arma ideológica de rebeldes y usurpadores.

8. Conclusión de la Parte I

8.2. La legitimidad como moral pública.

8.3. El poder como responsabilidad sagrada.

8.4. Puente hacia la Parte II: filosofía, dinastías y propaganda histórica.

0.1. Qué significa “Mandato del Cielo” y por qué es una idea decisiva

El Mandato del Cielo es una de las ideas políticas más importantes que surgieron en la historia de China, y también una de las más originales de la humanidad. Su fuerza no está solo en su belleza simbólica, ni en su tono religioso, sino en algo mucho más profundo: es una teoría completa sobre la legitimidad del poder. Es decir, una explicación de por qué un gobernante debe mandar, por qué el pueblo debe obedecer, y sobre todo, en qué condiciones esa obediencia deja de ser justa.

En términos sencillos, el Mandato del Cielo afirma que el poder de un rey o de un emperador no es únicamente una cuestión de fuerza militar, ni de herencia familiar, ni de azar histórico. Para que un gobernante sea verdaderamente legítimo debe contar con el respaldo del Cielo (Tian), entendido no tanto como un dios personal, sino como una especie de orden superior: una ley moral, un equilibrio cósmico, una armonía natural que sostiene el mundo. Gobernar, por tanto, no es solo administrar un territorio o mandar ejércitos, sino mantener ese orden general que hace posible la vida social. El gobernante no es solo un jefe: es el garante de la estabilidad del universo humano.

Lo decisivo del Mandato del Cielo es que introduce una idea que, para su tiempo, fue revolucionaria: el poder no es absoluto, sino condicional. El gobernante recibe el Mandato si gobierna bien, pero puede perderlo si se corrompe, si actúa como tirano, si provoca sufrimiento o si rompe el equilibrio social. Esto convierte la autoridad política en algo profundamente moral. La legitimidad deja de ser un simple derecho heredado y se transforma en una especie de contrato invisible: el gobernante manda porque su conducta demuestra que merece mandar. Si deja de merecerlo, su caída puede considerarse legítima.

Aquí está la clave de por qué esta idea es tan importante. Muchas civilizaciones antiguas justificaban el poder diciendo que los reyes eran descendientes de los dioses, elegidos por fuerzas sobrenaturales o dueños naturales de la tierra. Esa forma de legitimidad suele ser rígida: el rey manda porque sí, porque ha nacido para ello. En cambio, el Mandato del Cielo es una legitimidad dinámica. No pertenece para siempre a una familia ni está garantizado por la sangre. Es un “préstamo moral” que se concede mientras se cumple una función. Esto explica por qué China, a lo largo de su historia, pudo cambiar de dinastía una y otra vez sin destruir su propia estructura mental: no se trataba de romper el orden, sino de restaurarlo.

En el fondo, el Mandato del Cielo funciona como una explicación religiosa de algo que ocurre en la realidad política: los Estados se levantan, prosperan, se corrompen y caen. Las dinastías nacen con energía, se consolidan, se hacen poderosas, pero con el tiempo aparecen abusos, decadencia, conflictos internos, y finalmente colapsan. China interpretó ese ciclo no como un accidente, sino como un proceso con sentido moral. Si una dinastía cae, no cae por casualidad: cae porque el Cielo la ha abandonado. Y si otra se impone, no se impone solo por violencia: se impone porque el Cielo le ha entregado el Mandato. La historia se convierte así en un juicio.

Esta idea tuvo consecuencias enormes. En primer lugar, ofrecía una justificación para el cambio político. En un mundo antiguo donde la estabilidad era sagrada y la rebelión podía ser vista como crimen, el Mandato del Cielo abría una puerta peligrosa pero poderosa: si el gobernante es injusto, puede ser derrocado. Eso significa que, en teoría, existe un derecho moral a resistir la tiranía. No es una democracia, ni mucho menos, pero sí es una forma de límite simbólico al poder absoluto. Un emperador podía ser todopoderoso en la práctica, pero siempre vivía bajo una sombra: si el pueblo sufría demasiado, si el hambre se extendía, si el Estado se desmoronaba, el juicio del Cielo podía volverse contra él.

En segundo lugar, el Mandato del Cielo convirtió la política en un escenario profundamente ritual y psicológico. Las catástrofes naturales, las epidemias, las sequías, los eclipses o las inundaciones no eran simples fenómenos físicos: podían ser señales. La naturaleza hablaba, y su lenguaje era interpretado como advertencia. Cuando ocurría una gran desgracia, el emperador no solo tenía que resolverla técnicamente; tenía que demostrar arrepentimiento, hacer reformas, realizar ceremonias, mostrar humildad, pedir perdón al Cielo. El gobierno se volvía, en parte, un teatro moral: no bastaba con ser fuerte, había que parecer digno.

En tercer lugar, el Mandato del Cielo dio a China una manera de pensarse como civilización. El Estado no era una simple administración. Era un organismo moral que debía reflejar la armonía del universo. Por eso la cultura china insistió tanto en la educación del gobernante, en la virtud personal, en la moderación, en el respeto al ritual, en la idea de que el buen gobierno no es solo una cuestión de leyes, sino de ejemplo. El emperador era el centro del sistema, pero también era su punto más vulnerable, porque sobre él recaía toda la responsabilidad simbólica del orden.

Y aquí aparece la razón última por la que el Mandato del Cielo es una idea decisiva: porque expresa una intuición universal. Los seres humanos no obedecen únicamente por miedo. Obedecen porque, de algún modo, necesitan creer que existe un orden legítimo. Necesitan sentir que el poder tiene un sentido, que no es puro abuso. Incluso los imperios más autoritarios han necesitado construir un relato moral para justificarse. China lo hizo con una elegancia extraordinaria: transformó el poder en una obligación sagrada, y la historia en un escenario donde el gobernante debía demostrar, una y otra vez, que merecía estar en la cima.

Por eso el Mandato del Cielo no es un concepto muerto ni una reliquia de la antigüedad. Es una forma de entender la política que sigue siendo útil hoy, porque nos recuerda una verdad incómoda: el poder no se sostiene solo con ejércitos, ni con propaganda, ni con leyes. Se sostiene, sobre todo, con una idea de legitimidad. Y cuando esa legitimidad se rompe, aunque el Estado parezca fuerte, el derrumbe puede llegar de golpe, como una tormenta que llevaba años formándose en silencio.

León guardián de piedra (shishi), símbolo tradicional de protección y autoridad en la cultura china. — © Chuyu2014. Envato Elements.

0.2. Un concepto político, religioso y moral a la vez

Una de las razones por las que el Mandato del Cielo resulta tan fascinante es que no se deja encerrar en una sola categoría. No es únicamente una doctrina religiosa, ni tampoco una teoría política en el sentido moderno. Tampoco es un simple principio moral. Es, en realidad, una mezcla de las tres cosas: una idea total que une el mundo de lo sagrado, el mundo del poder y el mundo de la ética en una misma estructura mental. Y precisamente por eso fue tan eficaz y tan duradera. Porque no hablaba solo al gobernante, ni solo al pueblo, ni solo a los sacerdotes: hablaba a toda la civilización.

Cuando pensamos en política solemos imaginar instituciones, leyes, ejércitos, impuestos, burocracias. Pero en la China antigua el poder no se entendía solo como un mecanismo administrativo. El Estado era, ante todo, una representación del orden del mundo. El emperador no era un simple dirigente, sino el punto central de un equilibrio cósmico. La sociedad, por tanto, no era una suma de individuos, sino un organismo que debía funcionar en armonía. En este marco, el Mandato del Cielo funcionaba como la pieza clave que daba sentido al sistema: explicaba por qué existía un soberano, por qué debía obedecerse su autoridad y qué tipo de conducta era exigible para mantener ese orden.

En su dimensión política, el Mandato del Cielo es una teoría de legitimidad. No dice simplemente “este rey manda”, sino “este rey debe mandar porque ha recibido una misión superior”. Pero al mismo tiempo introduce una condición: el gobernante no manda por derecho eterno, sino mientras sea digno. Esto implica algo esencial: el poder tiene una función, y esa función es mantener la estabilidad, la justicia y el bienestar del pueblo. Es decir, el Mandato no solo legitima la autoridad, también la limita. En una época donde la figura del soberano podía ser absoluta, la idea de que existe un tribunal superior —el Cielo— era una forma de freno simbólico. El emperador podía ser el hombre más poderoso de la tierra, pero no podía presentarse como dueño de todo: era un administrador del orden universal, no su propietario.

Ahora bien, esta legitimidad política no era abstracta. No se sostenía solo con discursos. Se encarnaba en rituales, ceremonias, sacrificios y gestos públicos. Ahí aparece la dimensión religiosa del Mandato. El Cielo no era una divinidad personal como el Dios cristiano, pero sí era un principio superior que podía conceder o retirar el derecho a gobernar. Eso significa que el poder se interpretaba como un hecho sagrado. La autoridad del emperador no era meramente humana, sino que tenía una conexión con lo trascendente. Y esto tenía un efecto práctico: la obediencia al soberano no era solo obediencia civil, era obediencia a un orden superior. Desobedecer al emperador, en cierto sentido, era desafiar el equilibrio del mundo.

Pero al mismo tiempo, esa dimensión religiosa no convertía al emperador en un dios. Esto es importante. En China, el soberano no se diviniza completamente. No es una figura intocable en sentido absoluto. Es más bien un mediador: el llamado “Hijo del Cielo”, encargado de mantener el puente entre lo alto y lo bajo. En otras palabras, el emperador no es la fuente del orden; es el encargado de sostenerlo. Su papel es sagrado, pero su persona no es invulnerable. Y esta diferencia es fundamental, porque permite que el sistema se mantenga sin caer en una idolatría política rígida. El emperador es respetado, incluso venerado, pero también puede ser juzgado.

Aquí entra la tercera dimensión: la moral. El Mandato del Cielo no se otorga por sangre ni por conquista militar, sino por virtud. O, al menos, esa es la idea que se transmite. El gobernante debe demostrar que posee una conducta recta, que actúa con justicia, que no oprime al pueblo, que no se deja arrastrar por el lujo y la corrupción. Debe ser moderado, disciplinado, sabio. Y esto no es un simple ideal decorativo: es el núcleo del sistema. Porque si el emperador se vuelve cruel, egoísta o incompetente, el Mandato se debilita. Y cuando el Mandato se debilita, el mundo se desordena: aparecen malas cosechas, hambrunas, rebeliones, guerras, crisis. Es decir, la decadencia moral del poder se convierte en decadencia material del Estado.

Este vínculo entre moral y política es una de las aportaciones más profundas de la tradición china. En Occidente, sobre todo desde la modernidad, hemos tendido a separar la moral privada del funcionamiento político. Se puede ser un gobernante eficaz aunque no sea un hombre virtuoso. Se puede administrar un Estado como una máquina, con independencia de la ética. China, en cambio, durante siglos defendió una idea muy distinta: el orden político depende del orden moral. Y el orden moral depende, en gran medida, del ejemplo del gobernante. La política, por tanto, se convierte en una forma de pedagogía social. El emperador no solo manda: educa. Su conducta debe irradiar como una luz hacia abajo, como una referencia que estructura la vida colectiva.

En esta visión, la corrupción no es solo un delito administrativo. Es un síntoma de enfermedad espiritual. La tiranía no es solo un problema político: es una ruptura del equilibrio universal. La injusticia no es solo una cuestión de leyes: es una ofensa contra el orden del Cielo. Esto puede sonar exagerado, pero explica por qué el sistema chino fue tan estable durante tanto tiempo. Porque no se sostenía solo en la fuerza, sino en una visión completa del mundo. La sociedad no obedecía únicamente por miedo, sino porque el poder estaba envuelto en una lógica de sentido.

Al final, el Mandato del Cielo era una idea profundamente práctica. Servía para justificar el poder, sí, pero también para recordarle al soberano que su autoridad no era un privilegio gratuito, sino una carga. Y servía para recordar al pueblo que el orden político tenía un fundamento moral, aunque ese fundamento pudiera ser manipulado. Era una idea lo bastante sagrada como para imponer respeto, lo bastante política como para sostener un imperio, y lo bastante moral como para dar esperanza en tiempos de crisis. Esa triple naturaleza es lo que hizo del Mandato del Cielo un concepto tan poderoso: una doctrina que no se limitaba a describir el poder, sino que intentaba convertirlo en algo digno de ser aceptado.

En cierto modo, el Mandato del Cielo fue la gran fórmula china para resolver un problema universal: cómo lograr que un imperio enorme y diverso permanezca unido sin depender únicamente de la violencia. Y la respuesta fue clara: el poder debe presentarse como un reflejo del orden del mundo. Si el gobernante se comporta como un tirano, el Cielo lo retirará. Si se comporta como un sabio, el Cielo lo sostendrá. Así, política, religión y moral se funden en una misma idea, y el Estado se convierte no solo en una administración, sino en una arquitectura espiritual de la civilización.

0.3. La legitimidad como problema universal: ¿por qué obedecemos?

Una de las preguntas más profundas que puede hacerse cualquier civilización no es quién manda, sino por qué manda. La historia está llena de reyes, emperadores, generales, gobiernos y revoluciones, pero detrás de todos ellos late siempre el mismo misterio: ¿por qué los seres humanos aceptan obedecer? ¿Por qué una multitud de personas, con vidas distintas y deseos propios, se somete a la autoridad de unos pocos? Esta cuestión, que parece simple, es en realidad uno de los grandes problemas universales de la política y de la cultura. Y lo más interesante es que China lo afrontó de manera temprana, sofisticada y duradera, construyendo una respuesta que marcaría toda su historia.

A primera vista, podríamos pensar que obedecemos por miedo. El poder tiene ejército, castigos, cárceles, violencia. El Estado puede imponer su voluntad. En parte esto es cierto: la fuerza siempre ha sido un componente esencial del gobierno. Ninguna sociedad compleja puede sostenerse sin mecanismos coercitivos. Pero la fuerza por sí sola nunca ha bastado para mantener un orden estable durante siglos. Si un sistema político se apoya únicamente en la violencia, se vuelve frágil, porque necesita reprimir constantemente, y la represión genera resentimiento, desgaste y rebelión. La historia demuestra que los imperios más duraderos no son los más crueles, sino los que consiguen que el pueblo crea que el poder tiene sentido.

Ahí aparece el concepto de legitimidad. Un poder es legítimo cuando no se percibe solo como una imposición externa, sino como una autoridad aceptable, incluso necesaria. La legitimidad es lo que transforma la obediencia forzada en obediencia interior. Es el puente invisible entre el que manda y el que obedece. No se ve, no se puede tocar, pero sostiene todo el edificio político. Cuando la legitimidad existe, la gente obedece aunque no esté vigilada. Cuando la legitimidad se rompe, incluso un Estado armado hasta los dientes empieza a tambalearse.

¿De dónde nace esa legitimidad? Las civilizaciones han ensayado muchas respuestas. Algunas la basaron en la tradición: “siempre ha sido así”. Otras en la sangre: “esta familia tiene derecho a gobernar”. Otras en la religión: “Dios lo ha elegido”. Otras en la ley: “el gobernante representa un orden jurídico superior”. Otras en la promesa de bienestar: “el Estado garantiza seguridad y prosperidad”. En el fondo, todas estas fórmulas intentan resolver el mismo problema: convencer al pueblo de que obedecer no es una humillación, sino una forma de vivir dentro de un orden que protege y organiza la vida común.

El Mandato del Cielo es una de las respuestas más inteligentes a este dilema porque combina varios elementos a la vez. Por un lado, ofrece una explicación sagrada: el poder viene del Cielo, es decir, de un principio superior que no pertenece a ningún grupo humano concreto. Esto permite que la autoridad parezca más grande que el propio gobernante. El emperador no manda porque sea un hombre cualquiera con ambición; manda porque representa un orden cósmico. Pero al mismo tiempo, el Mandato introduce una condición moral: el Cielo no sostiene al gobernante si este actúa mal. El poder no es un derecho absoluto, es una responsabilidad. Así, la legitimidad no depende solo de la fuerza o de la herencia, sino de la conducta.

Aquí se revela un matiz crucial. La obediencia no es solo una cuestión política; es también una cuestión psicológica y moral. Los seres humanos aceptan obedecer cuando perciben que el poder tiene un fundamento que trasciende el capricho. Si un gobernante es visto como justo, protector, moderado y eficaz, la obediencia se vuelve más fácil. Incluso puede convertirse en respeto. En cambio, si el gobernante es percibido como corrupto, cruel o incompetente, la obediencia se transforma en humillación. Y cuando la obediencia se vive como humillación, tarde o temprano aparece la rebelión.

Por eso el Mandato del Cielo era tan poderoso como herramienta cultural. Permitía explicar por qué un emperador merecía obediencia, pero también ofrecía una explicación para el desorden. Si el país sufría hambre, guerras internas o catástrofes, no era solo mala suerte: era una señal de que algo estaba fallando en la cima. El gobernante debía preguntarse si su conducta estaba en armonía con el orden del Cielo. Y el pueblo, a su vez, podía interpretar esas desgracias como signos de decadencia moral. Así, la legitimidad se convertía en un fenómeno público, visible, comentado y compartido. No era una teoría encerrada en palacio, era una forma de interpretar la realidad.

Este punto es fundamental porque introduce un elemento que muchas culturas no desarrollaron con tanta claridad: el gobernante está sometido a juicio. No al juicio de una institución democrática, ni al juicio de un parlamento, sino al juicio de la historia y del orden cósmico. El emperador puede ser todopoderoso, pero vive bajo una amenaza simbólica constante: si gobierna mal, perderá el Mandato. Y si pierde el Mandato, su caída se interpretará como inevitable. Esto crea una tensión muy particular en el sistema chino: el poder es absoluto en apariencia, pero está rodeado de una atmósfera moral que lo vigila.

Ahora bien, esta idea también tiene un lado oscuro. Si la legitimidad depende de “señales del Cielo”, puede ser manipulada. El vencedor siempre puede afirmar que su victoria demuestra que el Cielo lo ha elegido. El rebelde exitoso puede presentarse como restaurador del orden. Y el derrotado siempre puede ser descrito como tirano decadente. Esto significa que el Mandato del Cielo no es solo una teoría moral: también es un instrumento político. Puede ser un freno al poder, pero también puede ser un arma propagandística. En realidad, fue ambas cosas. Y quizá ahí reside su genialidad: era lo bastante moral para inspirar respeto, pero lo bastante flexible para adaptarse a la brutalidad de la historia.

En el fondo, la pregunta “¿por qué obedecemos?” no tiene una única respuesta. Obedecemos por miedo, sí, pero también por costumbre, por necesidad, por esperanza, por respeto y por sentido de pertenencia. Obedecemos porque el caos nos asusta y porque la vida colectiva requiere normas. Obedecemos porque buscamos seguridad y porque queremos creer que el mundo tiene un orden. El Mandato del Cielo es la formulación china de esa necesidad humana: la necesidad de pensar que el poder no es solo fuerza, sino significado. Que mandar no es solo dominar, sino sostener una responsabilidad.

Por eso la legitimidad es un problema universal y eterno. Porque cuando desaparece, la sociedad se rompe por dentro, aunque por fuera parezca seguir funcionando. Y cuando existe, incluso un imperio inmenso puede mantenerse unido durante siglos. China comprendió muy pronto esta verdad y construyó una respuesta monumental: el poder solo es digno cuando está en armonía con un orden superior, y el gobernante solo merece obediencia si demuestra que su gobierno sostiene la justicia, la estabilidad y la vida del pueblo. Esa idea, simple en apariencia, es una de las claves que explican la continuidad extraordinaria de la civilización china.

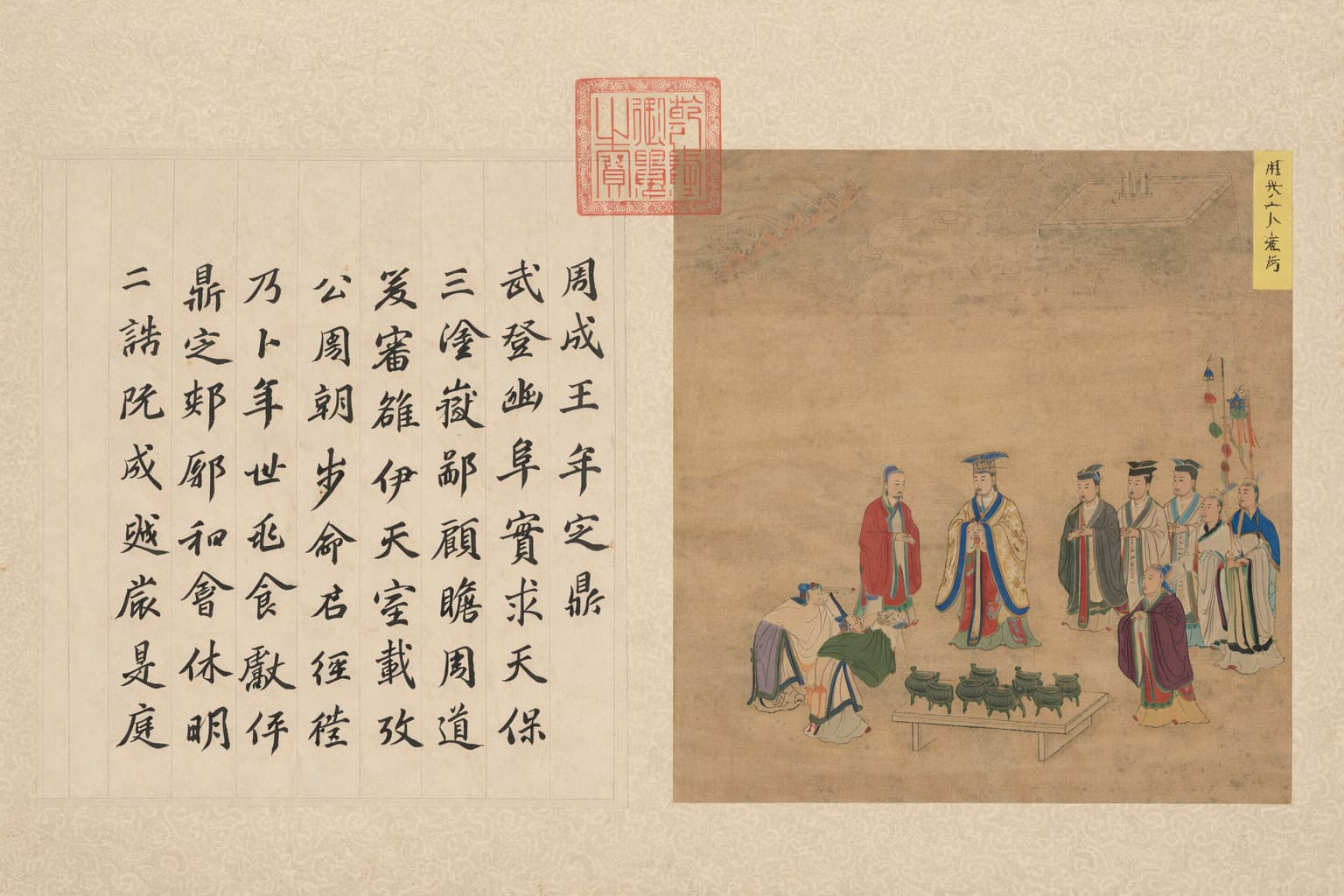

Ritual imperial ante el Cielo: el soberano como mediador entre el orden cósmico y el mundo humano — Imagen generada con inteligencia artificial (ChatGPT / DALL·E) y editada por el autor del blog.

Esta escena representa una de las ideas más profundas de la civilización china antigua: la convicción de que el poder político no era un simple asunto humano, sino una función sagrada. El soberano aparece aquí como un mediador entre el mundo visible y el invisible, entre la sociedad organizada y el orden superior del universo. Su autoridad no se sostiene únicamente por la fuerza militar o por la tradición dinástica, sino por su capacidad de realizar correctamente los rituales que garantizan la armonía entre el Cielo y la Tierra.

En la mentalidad china clásica, el Cielo no era solo un lugar físico, sino un principio supremo que regulaba el destino, el equilibrio y la legitimidad. Por eso los rituales imperiales no eran ceremonias ornamentales: eran actos políticos en el sentido más profundo, auténticos gestos fundacionales del Estado. Un sacrificio bien ejecutado, una ofrenda realizada con solemnidad y respeto, era una forma de afirmar públicamente que el gobernante estaba en consonancia con el orden cósmico.

La imagen sugiere también un aspecto esencial: el poder no era individual, sino institucional. El emperador no actúa como una persona privada, sino como una figura simbólica, casi como un “puente” entre lo humano y lo universal. En ese sentido, el ritual se convierte en el lenguaje con el que el Estado se justifica ante la historia, ante el pueblo y ante el propio Cielo. Y es precisamente de esta idea, nacida de siglos de tradición religiosa y política, de donde surgirá más tarde el concepto decisivo del pensamiento chino: el Mandato del Cielo.

0.4. Zhou como punto de inflexión en la historia china

Si hay un momento en la historia antigua de China que puede considerarse un auténtico giro de civilización, ese es el paso de la dinastía Shang a la dinastía Zhou. No se trata solo de un cambio de gobernantes, como tantos otros que vendrían después. Fue algo más profundo: un cambio en la manera de justificar el poder, en la forma de pensar el orden político y, en cierto sentido, en la forma de comprender la historia. Con los Zhou, China no solo cambió de dinastía; cambió de mentalidad.

La dinastía Shang había construido un sistema poderoso basado en el linaje, el culto a los ancestros y la relación ritual con las fuerzas sobrenaturales. El rey Shang era, ante todo, un mediador religioso: gobernaba porque pertenecía a una familia sagrada, conectada con los antepasados y con Shangdi, la divinidad superior. Su autoridad estaba profundamente vinculada a la sangre y al ritual. Era un poder cerrado, casi natural: el rey mandaba porque su linaje estaba destinado a mandar. Esa idea podía sostener una sociedad estable durante generaciones, pero tenía un problema enorme: ¿qué ocurre cuando ese linaje se derrumba? ¿Cómo se explica la caída de un rey que, en teoría, era el elegido por el orden espiritual?

Ahí entra la revolución Zhou. Los Zhou no solo derrotaron a los Shang en el campo de batalla. Necesitaban algo más importante que la victoria: necesitaban una explicación que justificara el derrocamiento. En una civilización donde el orden y la continuidad eran esenciales, destruir una dinastía sin justificación podía parecer un acto sacrílego, una ruptura intolerable. Los Zhou comprendieron que la fuerza no basta para fundar un nuevo orden. El nuevo poder necesita un relato. Necesita una razón que sea aceptable para los vencedores, para los vencidos y para el conjunto del pueblo.

Y esa razón fue el Mandato del Cielo.

Con esta idea, los Zhou introdujeron un principio extraordinariamente moderno para su tiempo: el poder no pertenece eternamente a una familia. El poder no es una propiedad hereditaria garantizada por la sangre. El poder es una responsabilidad que debe ganarse y conservarse. Según el discurso Zhou, los Shang no fueron destruidos por simple ambición o por azar, sino porque se habían vuelto decadentes, corruptos, crueles y abusivos. Habían perdido el favor del Cielo. Y cuando el Cielo retira su apoyo, la caída se vuelve legítima. El nuevo gobernante, por tanto, no es un usurpador, sino un restaurador del orden.

Este cambio fue decisivo porque trasladó la legitimidad del terreno puramente religioso-genealógico al terreno moral. No desaparece lo sagrado, pero se redefine. El Cielo ya no se presenta como una divinidad ligada a un linaje concreto, sino como una instancia superior que juzga. Y lo que juzga no es la sangre, sino la conducta. Esto convierte el poder en una cuestión ética. La historia, de repente, deja de ser un simple relato de reyes y guerras y se transforma en una especie de tribunal moral: las dinastías suben y caen según su virtud o su decadencia.

Por eso el periodo Zhou es una bisagra. Marca el momento en que China empieza a pensar su política en términos de responsabilidad moral. A partir de aquí, el gobernante ya no puede ser simplemente fuerte. Debe ser digno. Debe gobernar con moderación, con justicia, con disciplina, y sobre todo con capacidad de mantener la armonía. En este sentido, los Zhou abrieron el camino para todo lo que vendría después: el confucianismo, la centralidad del ritual, la idea del emperador como modelo moral, el papel del funcionario educado y la obsesión china por el orden social como reflejo del orden cósmico.

Además, con los Zhou se consolidó un marco político y cultural que sería duradero. Se desarrolló el sistema feudal temprano, con una red de señoríos y alianzas que, aunque acabaría generando conflictos, permitió expandir y organizar el territorio. Se fortalecieron los rituales estatales, la estructura jerárquica y la idea de que el poder se expresa también en ceremonias, símbolos y normas. La política no era solo decisión militar: era representación. Y esa representación debía convencer a todos de que el orden era legítimo.

Pero quizá lo más importante del legado Zhou es que su visión del poder introdujo una paradoja extraordinaria: si el Mandato del Cielo puede retirarse, entonces ninguna dinastía está a salvo para siempre. Esto, lejos de debilitar el sistema, lo hizo más resistente. Porque permitió que el Estado chino sobreviviera a sus propias crisis. Cuando una dinastía caía, no se interpretaba como el fin del mundo, sino como un reajuste del orden. La civilización continuaba. Cambiaba la familia gobernante, pero no se destruía la idea de China como unidad moral y política. El Mandato del Cielo se convirtió así en un mecanismo cultural de continuidad: un modo de absorber el caos sin romper la estructura profunda de la civilización.

En cierto modo, el periodo Zhou es el momento en que China inventa una filosofía histórica propia. En Occidente, la historia antigua muchas veces se narraba como una sucesión de héroes y conquistas. En China, a partir de los Zhou, la historia empieza a narrarse como un ciclo moral: ascenso, prosperidad, corrupción, decadencia y caída. Esta idea, repetida durante siglos, se convirtió en una especie de ley interna de la civilización china. Y lo más impresionante es que no era solo un relato intelectual; era una mentalidad popular. El campesino, el funcionario, el erudito y el emperador compartían la misma intuición: si el gobierno es injusto, el cielo se oscurece; si el gobierno es virtuoso, el país prospera.

Por todo esto, Zhou no fue solo una dinastía larga. Fue un punto de inflexión. El momento en que China pasó de una legitimidad cerrada basada en la sangre a una legitimidad abierta basada en la moral. El momento en que el poder dejó de ser solo una herencia y se convirtió en una responsabilidad. Y el momento en que la historia empezó a entenderse como una narración con sentido: no un simple caos de acontecimientos, sino un espejo del orden y del desorden humano.

Desde entonces, el Mandato del Cielo se convirtió en el gran hilo invisible que recorrería toda la historia china. Y aunque el imperio cambiara, aunque llegaran invasiones extranjeras, guerras civiles o nuevas ideologías, esa idea nacida con los Zhou seguiría funcionando como la base profunda de la legitimidad política. Por eso, entender a los Zhou es entender el nacimiento del Estado chino tal como se concibió durante más de dos mil años: un poder que debe justificarse no solo por su fuerza, sino por su capacidad de mantener el equilibrio moral del mundo.

0.5. Objetivo del artículo: explicar la lógica del poder en China tradicional

El objetivo de este artículo no es simplemente describir un concepto antiguo, ni hacer una exposición académica sobre la historia de China. Lo que se pretende aquí es algo más esencial: comprender la lógica interna del poder en la China tradicional, es decir, el modo en que esta civilización pensó, justificó y organizó la autoridad política durante siglos. Porque el Mandato del Cielo no fue una idea decorativa, ni un simple mito religioso utilizado en ceremonias. Fue una auténtica estructura mental que influyó en la forma de gobernar, en la forma de obedecer y en la manera en que los chinos interpretaron el ascenso y caída de sus dinastías.

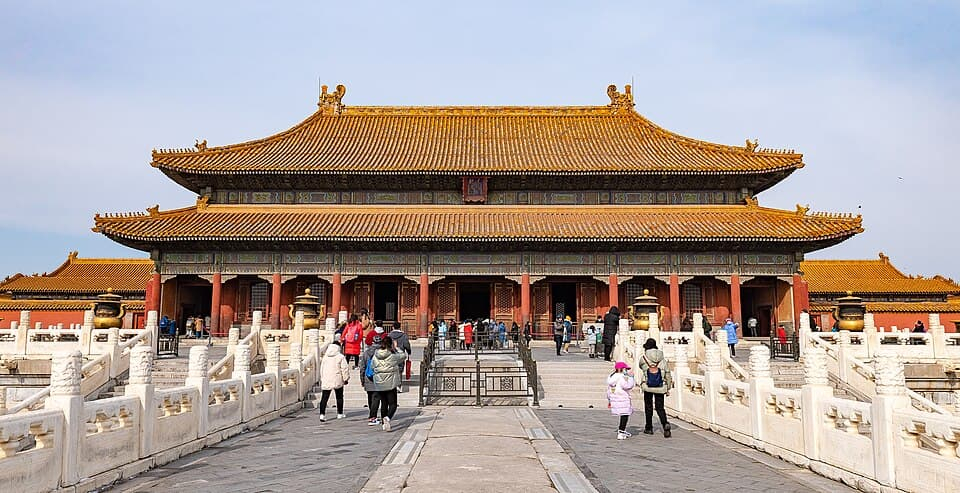

En muchas ocasiones, cuando miramos la historia china desde fuera, tendemos a verla como una sucesión de emperadores, guerras, palacios, burocracias y grandes obras monumentales. Vemos el Imperio como una maquinaria gigantesca, admirable por su continuidad y por su capacidad administrativa. Pero esa visión, aunque cierta, se queda en la superficie. La China imperial no se sostuvo solo gracias a ejércitos, funcionarios y leyes. Se sostuvo, sobre todo, porque construyó una idea poderosa de legitimidad: una explicación convincente de por qué el poder debía existir y por qué debía obedecerse.

En este sentido, el Mandato del Cielo fue el gran marco conceptual que permitió convertir el imperio en algo más que un dominio político. Fue la manera de transformar el Estado en una institución moral. El emperador no era simplemente un gobernante que cobraba impuestos y dirigía campañas militares. Era, en teoría, el centro de un orden universal. Su función no era únicamente mandar, sino mantener el equilibrio entre el mundo humano y el orden del Cielo. Gobernar, por tanto, no era un privilegio personal: era una responsabilidad sagrada. Y el imperio no era solo un territorio: era una forma de civilización.

Este artículo busca explicar precisamente esa mentalidad. Quiere mostrar cómo la política china tradicional no se entendía como un juego de intereses individuales, sino como un sistema donde el orden social debía reflejar un orden superior. En China, durante siglos, la autoridad se interpretó como una extensión del cosmos: el cielo arriba, la tierra abajo, el emperador como mediador y el pueblo como base que sostiene la vida colectiva. Esta visión puede parecer lejana, incluso extraña, pero es clave para entender por qué el sistema imperial chino fue tan estable, tan duradero y tan resistente frente a crisis enormes.

A lo largo de la historia, muchas civilizaciones justificaron el poder con argumentos religiosos: los reyes eran elegidos por los dioses o descendientes de ellos. Sin embargo, lo que hace especial al Mandato del Cielo es que combina lo sagrado con lo moral de una forma muy particular. No basta con ser heredero. No basta con tener fuerza. Para conservar el Mandato, el gobernante debe demostrar virtud. Debe gobernar bien. Debe evitar el abuso, la corrupción, la arbitrariedad. Debe mantener la armonía social y garantizar, en la medida de lo posible, el bienestar del pueblo. Cuando falla en esto, el Mandato se debilita, y la caída del gobernante se interpreta como algo inevitable. De esta forma, China construyó un sistema donde la legitimidad no era eterna, sino condicional.

El objetivo de este trabajo es, por tanto, reconstruir el funcionamiento de esa idea en todos sus niveles: político, ritual, psicológico e histórico. No se trata solo de definir el Mandato del Cielo, sino de ver cómo operaba en la práctica. Cómo afectaba a la forma en que los emperadores se presentaban ante el pueblo. Cómo influía en la cultura oficial, en la educación de los funcionarios y en la filosofía moral. Cómo daba sentido a fenómenos tan distintos como los sacrificios rituales, la lectura de los desastres naturales como señales, o la justificación de las rebeliones como actos de “restauración del orden”. Porque el Mandato del Cielo no era una idea abstracta: era una herramienta que estructuraba la vida política.

También se pretende mostrar que el Mandato del Cielo no debe interpretarse como un simple mecanismo de control ideológico. Es cierto que fue usado como propaganda, y que muchas dinastías lo emplearon para legitimar su dominio. Pero reducirlo a eso sería simplificar demasiado. El Mandato fue también una forma de limitar el poder, al menos en términos simbólicos. Recordaba al gobernante que su autoridad no era absoluta, que podía perderla si su conducta se volvía tiránica. Y ofrecía al pueblo un marco moral para interpretar el sufrimiento, la decadencia y el cambio político. En una civilización donde no existía una “Iglesia” separada del Estado ni una autoridad religiosa independiente que pudiera corregir al soberano, el Mandato funcionaba como una especie de tribunal invisible: una norma superior que juzgaba al emperador desde lo alto.

Este artículo pretende, además, que el lector entienda un aspecto esencial de la mentalidad china: la idea de continuidad. En China, el cambio dinástico no se veía necesariamente como una ruptura total, sino como un reajuste del orden. La caída de una dinastía no implicaba el fin de la civilización, sino la pérdida del Mandato por parte de un linaje y su transferencia a otro. Así, la historia se concebía como un ciclo: ascenso, esplendor, corrupción, decadencia y reemplazo. Este patrón, repetido una y otra vez, se convirtió en una forma de interpretar el tiempo y el poder. Y es imposible comprender la historia china sin tener presente esa lógica.

Finalmente, el objetivo último de este artículo es mostrar por qué el Mandato del Cielo no es solo un tema interesante del pasado, sino una de las grandes ideas políticas de la humanidad. Porque plantea preguntas universales que siguen vigentes hoy: ¿qué hace legítimo a un gobierno? ¿Basta con la fuerza? ¿Basta con las leyes? ¿Basta con el voto? ¿O existe una dimensión moral sin la cual cualquier sistema político termina debilitándose? China respondió a estas cuestiones con un concepto poderoso, flexible y profundamente influyente. Y aunque el mundo moderno haya cambiado radicalmente, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿qué justifica que unos manden sobre otros?

Este trabajo busca, en definitiva, ofrecer una explicación clara y completa de esa lógica. Comprender el Mandato del Cielo es comprender la arquitectura moral del Estado chino tradicional. Es entrar en el corazón de una civilización que, durante milenios, no solo construyó imperios y ciudades, sino también una manera de pensar el poder como responsabilidad, como deber y como equilibrio entre la fuerza y la justicia.

0.6. Breve guía de lectura: historia, filosofía y mentalidad

Antes de entrar en los capítulos centrales de este trabajo conviene ofrecer una pequeña guía de lectura, porque el Mandato del Cielo no es un tema que pueda entenderse desde un solo ángulo. No estamos ante una simple teoría política, ni ante un mito religioso aislado, ni ante un concepto filosófico abstracto. El Mandato del Cielo es una idea que funciona como un puente entre varios mundos: la historia concreta de las dinastías, la reflexión moral de los pensadores chinos y la mentalidad colectiva que dio sentido a la vida política durante siglos. Por eso este artículo está planteado como un recorrido en tres planos: histórico, filosófico y cultural.

En primer lugar, el lector encontrará un enfoque histórico. Es importante recordar que el Mandato del Cielo no nació como una reflexión tranquila en una escuela de sabios, sino como una necesidad política real. Surgió en un momento concreto: la transición entre la dinastía Shang y la dinastía Zhou. Los Zhou necesitaban justificar un acto delicado: el derrocamiento de un poder anterior. No bastaba con ganar una guerra; había que explicar por qué el cambio era legítimo. De ahí que el Mandato del Cielo aparezca primero como un discurso político, como una narrativa de legitimación, y solo más tarde se convierta en una doctrina general aceptada por toda la civilización. Por tanto, en las primeras secciones veremos el origen de la idea, su contexto y el modo en que se transformó en un pilar duradero de la China imperial.

En segundo lugar, este artículo se adentra en la dimensión filosófica. Una vez que el Mandato del Cielo se instala en la tradición, deja de ser un simple argumento dinástico y se convierte en un problema intelectual. ¿Qué es el Cielo? ¿Es una divinidad, una fuerza natural o un principio moral? ¿Qué significa gobernar bien? ¿Qué relación existe entre la virtud personal del soberano y la estabilidad del Estado? Estas preguntas alimentaron durante siglos el pensamiento chino y dieron lugar a debates fundamentales, sobre todo en el contexto del confucianismo, el legalismo y otras corrientes. Por eso, a medida que avancemos, el texto incorporará ideas de Confucio, Mencio, Xunzi y otros autores que interpretaron el Mandato del Cielo desde distintos puntos de vista. Aquí no se trata de hacer filosofía complicada, sino de comprender cómo China construyó un modelo político donde la moral y el gobierno se mezclan de manera inseparable.

Pero además de la historia y la filosofía, hay un tercer plano quizá más importante: la mentalidad. El Mandato del Cielo fue una idea que penetró en la cultura como una forma de mirar el mundo. No era solo una doctrina para la corte imperial; era una forma de interpretar la realidad. Por ejemplo, cuando ocurría una sequía, una epidemia o una gran hambruna, no se veía únicamente como un accidente natural: se entendía como un síntoma de que el orden estaba roto. Cuando estallaban rebeliones o guerras civiles, no se interpretaba solo como ambición política, sino como una señal de que el gobernante había perdido la legitimidad. Y cuando una nueva dinastía se imponía, el hecho mismo de su victoria podía ser visto como prueba de que el Cielo había cambiado de dueño. Esta forma de pensar convirtió la historia china en una narración moral, casi en un drama permanente entre virtud y decadencia.

Por tanto, el lector debe acercarse a este artículo con una idea clara: aquí no se intenta contar simplemente lo que pasó, sino explicar cómo se pensaba lo que pasaba. Porque en la China tradicional, la política no era solo administración; era también interpretación simbólica. El poder se expresaba en rituales, en ceremonias, en signos celestes, en gestos de penitencia, en códigos de conducta. El emperador gobernaba con leyes y ejércitos, pero también gobernaba con símbolos. Y esos símbolos eran comprendidos por el pueblo, por los funcionarios y por los historiadores como parte de un lenguaje común.

De hecho, uno de los elementos más interesantes que aparecerá en el texto es el papel de la historiografía. En China, la historia no era un simple relato neutral de acontecimientos: era un juicio moral. Las crónicas oficiales describían a las dinastías como virtuosas o decadentes, como legítimas o corruptas. Los historiadores, en cierto modo, se convirtieron en guardianes del relato del Mandato. El pasado no era solo memoria: era legitimación. Y esta relación entre historia y poder es una de las claves para comprender por qué el Mandato del Cielo se mantuvo tan vivo durante tanto tiempo.

Conviene también señalar que este artículo no busca presentar la civilización china como un sistema perfecto ni idealizado. El Mandato del Cielo, aunque posee una belleza moral evidente, también fue un instrumento de propaganda. En muchas ocasiones se utilizó para justificar conquistas, guerras civiles o golpes de Estado. El vencedor siempre podía afirmar que su triunfo demostraba el favor del Cielo. De modo que, a lo largo del texto, se intentará mantener una mirada equilibrada: entender la profundidad de la idea sin olvidar su dimensión política y práctica. En otras palabras, se trata de comprender el Mandato del Cielo como una gran construcción cultural que podía inspirar ideales de buen gobierno, pero también servir como arma ideológica en manos del poder.

Finalmente, esta guía de lectura invita al lector a observar algo esencial: que el Mandato del Cielo no pertenece únicamente a la China antigua, sino a una pregunta universal. Todas las civilizaciones han tenido que justificar la autoridad. Todas han buscado formas de explicar por qué un gobierno debe ser obedecido. La diferencia es que China construyó una respuesta especialmente coherente y duradera, basada en la unión entre moral y política. Por eso, aunque el tema se sitúe en el mundo antiguo, el lector encontrará en él resonancias modernas. La cuestión de la legitimidad no ha desaparecido. Cambian las formas del poder, pero la pregunta permanece: ¿qué hace legítimo a un gobernante?

Con esta guía, el lector puede recorrer el texto con más claridad. Primero se explorará el origen histórico del Mandato del Cielo; después se analizará su estructura conceptual, sus rituales y sus mecanismos simbólicos; y finalmente se comprenderá cómo esta idea se convirtió en el gran fundamento moral de la China tradicional. El propósito es que, al terminar la lectura, el Mandato del Cielo no sea solo un concepto aprendido, sino una forma de comprender por qué China fue, durante siglos, una civilización que concibió el poder como algo más que dominio: como una responsabilidad cósmica y moral.

1. Conceptos fundamentales: Tian, De y el orden moral del mundo

Antes de analizar el origen histórico del Mandato del Cielo y su función política, conviene detenerse en sus conceptos básicos. Porque esta doctrina no se sostiene solo sobre hechos históricos o cambios dinásticos, sino sobre una visión completa del mundo: una manera particular de entender el universo, la autoridad y la moral. En la mentalidad china tradicional, el poder no es simplemente una cuestión humana, sino un reflejo del orden general de la realidad. Por eso, para comprender de verdad el Mandato del Cielo, hay que comprender primero el lenguaje simbólico y filosófico que lo hace posible.

En este marco aparecen tres ideas fundamentales: Tian (el Cielo), De (la virtud o fuerza moral del gobernante) y la noción de un orden cósmico que conecta el equilibrio del universo con la estabilidad de la sociedad. El Cielo no es solo un lugar físico ni una divinidad en sentido occidental, sino un principio superior que puede interpretarse como naturaleza, destino o justicia universal. De, por su parte, es la cualidad moral que permite a un gobernante ejercer su autoridad de forma legítima: no basta con mandar, hay que merecer mandar. Y entre ambos conceptos se despliega una idea clave: el mundo funciona como un sistema en el que lo político y lo moral no pueden separarse.

Así, el Mandato del Cielo se entiende como una relación entre lo alto y lo bajo: el Cielo otorga legitimidad, pero solo a quien gobierna con virtud. Si esa virtud se pierde, el orden se rompe y la legitimidad desaparece. De este modo, el poder imperial queda unido a una responsabilidad moral, y la historia misma se convierte en un escenario donde se juzga el buen o mal gobierno. Esta visión, tan simple en apariencia, fue una de las grandes construcciones intelectuales de China, y explica por qué el Mandato del Cielo pudo sostener durante siglos la idea de autoridad y continuidad política.

A partir de aquí, para avanzar con claridad, es necesario comenzar por el concepto central: Tian, el Cielo, cuya riqueza de significados hace que sea una de las palabras más difíciles —y más decisivas— de toda la filosofía política china.

1.1. Tian (天): traducción aproximada y dificultades del concepto

Para comprender el Mandato del Cielo es imprescindible detenerse en una palabra que, a simple vista, parece sencilla, pero que en realidad encierra una enorme complejidad: Tian (天). Normalmente se traduce como “Cielo”, y esa traducción es correcta en un sentido básico, pero también puede ser engañosa. Porque cuando un lector occidental oye la palabra “cielo” tiende a pensar en un lugar físico sobre nuestras cabezas, o en un espacio religioso asociado a Dios, los ángeles y la vida después de la muerte. En cambio, en la tradición china, Tian es una idea mucho más amplia y ambigua: puede significar cielo físico, naturaleza, destino, orden cósmico y principio moral al mismo tiempo. Y precisamente esa ambigüedad es parte de su fuerza.

En la China antigua, Tian no era simplemente un elemento del paisaje. Era un concepto que funcionaba como una especie de marco general para explicar el mundo. Tian podía ser el cielo que vemos, con sus nubes, su sol y sus tormentas. Pero también podía ser el conjunto de leyes invisibles que rigen el universo: el ritmo de las estaciones, el equilibrio entre vida y muerte, la armonía entre fuerzas opuestas. No era un dios con rostro humano, ni una persona divina que habla directamente con los hombres. Era más bien un principio superior que actúa de forma silenciosa, como si el universo tuviera una lógica interna que se impone por sí misma.

Este punto es fundamental. En muchas religiones, el orden del mundo depende de la voluntad de un dios personal: un ser consciente, con emociones, que decide premiar o castigar. En la tradición china, Tian puede actuar como si juzgara, pero no siempre se presenta como un juez personal. A veces parece más una fuerza impersonal, casi natural. Y otras veces aparece con un carácter moral, como si el Cielo tuviera una idea de lo justo y lo injusto. Esta doble dimensión —natural y moral— hace que Tian sea difícil de traducir y aún más difícil de definir con precisión.

De hecho, cuando los textos antiguos hablan del “Mandato del Cielo” (Tianming), no están diciendo necesariamente que un dios ha elegido a un rey como en una escena bíblica. Lo que están diciendo es que el orden superior del mundo ha concedido legitimidad a un gobernante. Es como si el propio universo, con su equilibrio invisible, aceptara a esa dinastía como portadora del orden. Y cuando esa dinastía se corrompe, el mismo universo se vuelve contra ella. Este lenguaje, a medio camino entre lo religioso y lo político, es uno de los rasgos más característicos del pensamiento chino.

Por eso, traducir Tian como “Dios” sería un error, y traducirlo solo como “cielo” en sentido meteorológico también sería insuficiente. Tian es un concepto que se mueve entre varios significados. A veces se refiere al firmamento, a veces a la naturaleza, a veces al destino, a veces a la moral y a veces a la totalidad del orden cósmico. Y esto plantea una dificultad para el lector moderno: estamos acostumbrados a que las palabras tengan definiciones claras, delimitadas, casi científicas. Pero en la China antigua los conceptos fundamentales no eran fórmulas exactas, sino ideas vivas, flexibles, cargadas de resonancias.

Podríamos decir que Tian es, en parte, una manera de hablar del misterio del mundo. Una forma de expresar que existe un orden superior que no controlamos. Los seres humanos pueden construir ciudades, ejércitos y leyes, pero hay algo por encima de ellos: la naturaleza, el tiempo, las catástrofes, la muerte, el destino colectivo. Tian representa ese “más allá” sin necesidad de imaginarlo como un ser personal. Es un poder superior que se manifiesta en la regularidad de las estaciones y también en los acontecimientos inesperados que destruyen la estabilidad.

Sin embargo, Tian no es solo destino ciego. En el pensamiento chino clásico, especialmente en la época Zhou y en el confucianismo posterior, Tian adquiere un carácter moral muy marcado. El Cielo no solo rige el mundo: rige el mundo de forma justa. Y eso significa que la política debe estar en armonía con ese orden. El gobernante, para ser legítimo, debe gobernar de manera virtuosa. Si se vuelve tirano, el Cielo deja de sostenerlo. En ese sentido, Tian se convierte en el fundamento moral de la autoridad. Es como si el universo tuviera una ley ética interna: el buen gobierno favorece la prosperidad y el mal gobierno genera caos.

Esta idea es profundamente poderosa porque convierte la política en un fenómeno cósmico. El Estado no es una construcción arbitraria, sino una institución que debe reflejar el orden del mundo. La sociedad humana, por tanto, no es un accidente: es una extensión del equilibrio universal. En esta visión, un emperador injusto no es solo un problema social, sino una anomalía cósmica. Un mal gobierno es una ruptura del orden natural, y por eso las crisis, las hambrunas y las rebeliones se interpretan como síntomas de un desequilibrio más profundo.

Ahora bien, precisamente aquí aparece la gran dificultad del concepto. ¿Qué es Tian exactamente? ¿Es naturaleza? ¿Es destino? ¿Es moral? ¿Es una divinidad? La respuesta es que Tian es todo eso, dependiendo del contexto. Y esta flexibilidad hace que el Mandato del Cielo sea también flexible. Porque si el Cielo es un principio moral, entonces el Mandato depende de la virtud. Si el Cielo es destino, entonces el Mandato puede interpretarse como inevitabilidad histórica. Si el Cielo es naturaleza, entonces las catástrofes pueden verse como señales. Esta ambigüedad permitía que el concepto funcionara en distintos niveles: para el campesino podía significar “la voluntad del cielo”, para el funcionario podía significar “la legitimidad moral”, y para el filósofo podía significar “el orden universal”.

Por eso Tian no es una palabra que se pueda traducir de forma perfecta. Es una de esas nociones centrales que solo se comprenden del todo cuando se observa su uso histórico y cultural. A lo largo de los siglos, Tian fue interpretado de maneras distintas, pero siempre conservó un núcleo común: la idea de que existe un orden superior que sostiene el mundo y que, de algún modo, condiciona el poder humano.

Entender Tian es entender que, para la civilización china, el poder nunca fue una simple cuestión de fuerza. El gobernante no se justificaba solo por su ejército o por su riqueza, sino por su relación con ese orden superior. El Cielo no era un simple escenario, sino el gran marco moral y cósmico de la política. Y esa es precisamente la clave del Mandato del Cielo: que el poder, para ser legítimo, debía estar alineado con algo que iba más allá de la voluntad humana. Tian era, en definitiva, la idea que convertía el gobierno en una responsabilidad sagrada, y la historia en un reflejo de la justicia del universo.

1.2. El Cielo como fuerza impersonal: naturaleza, destino y ley cósmica

Una de las características más interesantes del concepto de Tian es que, en muchos textos chinos antiguos, el Cielo no aparece como un dios personal, con rostro humano y voluntad caprichosa, sino como una fuerza superior impersonal. Esto significa que Tian no se entiende necesariamente como una entidad que “habla” o que “decide” como lo haría un ser consciente, sino como un principio que actúa de manera silenciosa, constante y, en cierto sentido, inevitable. El Cielo no es un rey celestial que gobierna desde lo alto, sino una especie de ley invisible que sostiene el mundo.

Esta idea puede resultar extraña para quienes están acostumbrados a pensar la religión en términos occidentales, donde lo divino suele representarse como un ser personal: un Dios que ama, castiga, perdona o interviene en la historia de manera directa. En cambio, en la tradición china, especialmente desde la época Zhou, Tian puede funcionar como una realidad superior que se parece más a la naturaleza y al destino que a una divinidad antropomórfica. El Cielo es el orden de las cosas, el equilibrio que permite que el universo sea estable y que el tiempo avance siguiendo un ritmo reconocible.

En este sentido, Tian puede entenderse como la suma de las fuerzas que hacen posible la vida: el ciclo de las estaciones, la alternancia entre frío y calor, la llegada de la lluvia, el crecimiento de las cosechas, la fertilidad de la tierra y la regularidad del firmamento. El campesino chino, que dependía directamente del clima para sobrevivir, no podía ver el cielo solo como un elemento poético: el cielo era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Una sequía podía destruir una región entera, una inundación podía arrasar aldeas, un invierno duro podía provocar hambre masiva. Así, el Cielo era un poder inmenso y real, un poder que no se podía controlar y que determinaba el destino de millones de personas.

Por eso, cuando los chinos hablaban del Cielo, no estaban necesariamente invocando una figura religiosa en el sentido estricto. Estaban hablando de la gran fuerza que rige el mundo. Tian era el conjunto de condiciones que hacen posible la existencia humana, pero también el conjunto de amenazas que pueden destruirla. El cielo trae la luz del sol, pero también trae tormentas; trae la lluvia que alimenta, pero también el desastre que mata. En esta ambivalencia se percibe un rasgo fundamental: Tian no es sentimental. No actúa como un padre protector, sino como un principio superior indiferente a las emociones humanas.

Sin embargo, esa aparente indiferencia no significa que el Cielo sea caótico. Al contrario: el universo, para la mentalidad china tradicional, está lleno de regularidad. El mundo tiene un ritmo. La naturaleza sigue ciclos. El tiempo avanza con cierta coherencia. Esto llevó a pensar que la realidad no está gobernada por el azar absoluto, sino por una especie de ley cósmica. Y Tian es el nombre que se da a esa ley. Es como si la vida humana estuviera inscrita dentro de un gran mecanismo natural que no depende de los deseos individuales. En este marco, el destino no es algo completamente aleatorio: es la consecuencia de estar dentro de un orden universal.

Aquí es donde Tian se conecta con la idea de destino. En la tradición china, el destino no suele entenderse como un plan personal diseñado para cada individuo, sino como una fuerza general que condiciona el curso de los acontecimientos. Hay un destino para una familia, para un pueblo, para una dinastía. Las cosas “tienen su momento”. Un reino puede prosperar durante generaciones y luego caer. Una dinastía puede nacer débil y terminar dominando el mundo. Y aunque el ser humano actúe, luche, conquiste o se defienda, siempre hay una sensación de que existe un marco superior que marca los límites. Tian, por tanto, no es solo naturaleza: es el tiempo histórico convertido en ley.

Esta forma de pensar es esencial para entender por qué el Mandato del Cielo resultó tan convincente. Si el Cielo es una ley cósmica, entonces el poder humano no puede ser completamente arbitrario. Un emperador no puede gobernar de cualquier manera sin consecuencias. Puede imponer su voluntad por la fuerza durante un tiempo, pero si su gobierno rompe el equilibrio, tarde o temprano el orden superior se ajustará. En otras palabras: el universo termina pasando factura. El caos social, las rebeliones y las crisis pueden interpretarse como un reajuste natural, como si la realidad corrigiera un desequilibrio político. En ese sentido, el Mandato del Cielo funciona como una traducción política de una intuición natural: todo abuso tiene un límite.

Además, pensar el Cielo como fuerza impersonal permitió que la legitimidad imperial se presentara como algo más objetivo que una simple decisión humana. Si el emperador gobernaba con éxito, si había prosperidad y estabilidad, podía afirmarse que el Cielo estaba con él. Si había desastre y desorden, podía sospecharse que el Cielo le había retirado su apoyo. Esta interpretación no dependía de un sacerdote concreto ni de una revelación milagrosa; dependía de la realidad visible. El estado del país se convertía en la prueba. Y esto hacía que la idea fuera psicológicamente poderosa: no se trataba de creer en una historia abstracta, sino de observar señales en la vida cotidiana.

De este modo, la política se vinculaba directamente con la naturaleza. Un buen gobierno se reflejaba en cosechas abundantes, en paz social, en orden administrativo. Un mal gobierno se reflejaba en hambre, desastres, rebeliones. La naturaleza y la sociedad se entendían como un mismo sistema. Hoy sabemos que una sequía no ocurre porque un emperador sea injusto, pero lo interesante no es si esa idea era científicamente correcta, sino el hecho de que proporcionaba un lenguaje común para interpretar la realidad. Permitía que el pueblo y el Estado compartieran una misma explicación de la crisis: no era solo mala suerte, era una señal de que el orden estaba roto.

Esta visión también reforzaba una actitud de prudencia frente al poder. Si el Cielo es una fuerza impersonal, nadie puede controlarlo del todo. El emperador podía ser el hombre más poderoso del imperio, pero no podía controlar el clima ni el destino histórico. Esto introducía un elemento de humildad en la teoría política china. Gobernar no era dominarlo todo, sino mantenerse dentro de los límites del orden cósmico. El soberano debía actuar como alguien que administra un equilibrio frágil, no como alguien que puede imponer su voluntad sin consecuencias.

Por supuesto, esta idea podía ser utilizada como propaganda, y muchas dinastías lo hicieron. Pero incluso como propaganda tenía una profundidad notable, porque reflejaba una experiencia humana real: la experiencia de vivir bajo fuerzas naturales inmensas, impredecibles y superiores. En una civilización agrícola, el cielo era una presencia diaria, un poder constante, y era lógico que se convirtiera en el símbolo supremo de la legitimidad.

Así, el Cielo como fuerza impersonal se sitúa en la base del pensamiento chino tradicional: el mundo no es un caos sin reglas, sino un orden con ritmos y límites. La política, para ser legítima, debe respetar esos ritmos. El gobernante, para ser aceptado, debe mostrar que su autoridad está alineada con esa ley superior. Y el Mandato del Cielo, en último término, es la manera china de expresar esta idea: que el poder humano solo es estable cuando se apoya en el equilibrio del universo, y que cuando se separa de ese equilibrio, la historia misma lo corrige.

1.3. Tian como principio moral: el “Cielo justo”

Si en algunos textos chinos antiguos el Cielo aparece como una fuerza impersonal, parecida a la naturaleza o al destino, en otros adquiere un carácter más profundo y más inquietante: Tian como principio moral, como un Cielo que no solo rige el mundo, sino que también lo juzga. Esta idea es esencial para entender el Mandato del Cielo, porque transforma la política en una cuestión ética. El poder deja de ser simplemente dominio, y se convierte en una responsabilidad sometida a una norma superior.

Hablar del “Cielo justo” puede sonar, para un lector moderno, como una metáfora poética. Pero en la mentalidad china tradicional era algo mucho más serio. Significaba que el universo no era neutral. Que la realidad tenía una dirección moral. Que el orden cósmico no era un mecanismo frío, sino una estructura en la que lo justo y lo injusto producen consecuencias. En otras palabras: el Cielo no solo permite que existan los imperios, sino que evalúa cómo funcionan. Y cuando el gobierno se corrompe, el Cielo reacciona.

Esta concepción no implica necesariamente que Tian sea un dios personal, con emociones humanas. El Cielo justo no es un ser que se enfada como un hombre, ni que castiga con rabia. Es más bien una idea de justicia inscrita en el propio orden del mundo. Algo parecido a una ley invisible que conecta la conducta moral con la estabilidad social. En este sentido, Tian actúa como un árbitro silencioso: no habla directamente, pero sus decisiones se manifiestan a través de los acontecimientos. Si un gobernante es virtuoso, el reino prospera. Si es tiránico, el reino se hunde. La historia se convierte en una especie de prueba.

Lo interesante es que esta idea ofrecía una explicación moral para los grandes cambios históricos. Las guerras, las hambrunas, las crisis políticas y el colapso de una dinastía no se interpretaban como simples accidentes, sino como señales de un desequilibrio moral. Si el pueblo sufría demasiado, si la corrupción se extendía, si los funcionarios abusaban de su poder, si el emperador vivía en el lujo mientras el país se empobrecía, entonces el Cielo podía retirar su favor. La decadencia del gobierno era vista como una ruptura del orden natural, y el castigo no llegaba como un rayo mágico, sino como una acumulación de desgracias que terminaban por derrumbar el sistema.

Este punto es decisivo porque convierte al gobernante en alguien que vive bajo vigilancia moral. En teoría, un emperador podía tener ejércitos, leyes y autoridad absoluta. Pero en la práctica estaba sometido a un juicio constante: el juicio del Cielo. La prosperidad del país era interpretada como señal de legitimidad, y el desastre como señal de culpa. Por eso, en la tradición china, el soberano debía mostrarse humilde ante las calamidades. Cuando había una gran sequía o una inundación devastadora, no bastaba con actuar de forma técnica. Era necesario realizar actos simbólicos: rituales, sacrificios, penitencias. El emperador debía reconocer que quizás había fallado en su deber moral.

De este modo, Tian como principio moral se convierte en el fundamento de una idea poderosa: la legitimidad no depende solo del derecho, sino de la virtud. Un gobernante no es legítimo porque tenga un trono, sino porque su conducta demuestra que merece ese trono. Esta forma de pensar era profundamente educativa. No solo servía para justificar el poder, sino para definir un ideal de gobernante. El buen emperador debía ser justo, moderado, trabajador, preocupado por el pueblo, capaz de controlar su ambición y su lujo. Debía gobernar como si fuera el padre del reino, no como un depredador que se alimenta de él.

Y aquí aparece una consecuencia cultural enorme: el Mandato del Cielo introduce en China una visión moral de la historia. La historia deja de ser una simple crónica de conquistas y derrotas y se convierte en un relato sobre la virtud y la decadencia. Las dinastías se describen como si fueran organismos vivos: nacen con energía y justicia, alcanzan esplendor, se corrompen y caen. Y esa caída no es solo un final trágico, sino una lección moral. En este sentido, la historia china tradicional se parece a una gran obra pedagógica: enseña que el poder, cuando se separa de la justicia, se destruye a sí mismo.

Pero también es importante comprender que esta idea del Cielo justo tenía un doble filo. Por un lado, era un límite simbólico al poder. Recordaba al emperador que su autoridad no era eterna. Y daba al pueblo una forma de pensar la injusticia como algo ilegítimo. Si el soberano era cruel, no era un soberano verdadero: era un tirano. Y un tirano podía ser derrocado, porque el Cielo no lo respaldaba. En este sentido, Tian funcionaba como una especie de tribunal superior que estaba por encima de cualquier ley humana.

Por otro lado, esa misma idea podía ser utilizada como propaganda. Un rebelde exitoso podía afirmar que el Cielo estaba de su parte. Un nuevo emperador podía justificar su ascenso diciendo que la dinastía anterior había perdido el Mandato. La victoria militar se convertía en prueba moral. Y el relato oficial, escrito por historiadores al servicio del nuevo régimen, podía presentar al antiguo gobernante como decadente y al nuevo como restaurador. De esta manera, el Cielo justo podía ser también un recurso político para legitimar lo inevitable: el triunfo del más fuerte.

Sin embargo, incluso con esa ambigüedad, la idea seguía siendo poderosa. Porque introducía una verdad psicológica y social que sigue siendo válida hoy: los gobiernos necesitan ser percibidos como justos. La autoridad no se sostiene solo con castigos. Necesita un fundamento moral. Cuando ese fundamento se pierde, el Estado se vuelve frágil, aunque conserve armas y riqueza. La diferencia es que China expresó esa verdad en un lenguaje cósmico: si el gobierno es injusto, el Cielo se oscurece.

En definitiva, Tian como principio moral es el corazón del Mandato del Cielo. Sin esta dimensión ética, el Mandato sería solo una superstición o una metáfora religiosa. Pero al convertirse en “Cielo justo”, Tian se transforma en una idea política de enorme profundidad: la afirmación de que el poder debe estar sometido a una norma superior, y que la historia no es solo un escenario de violencia, sino también un espacio donde se mide la dignidad de quien gobierna. Esta visión convirtió la política china tradicional en un sistema en el que gobernar significaba, ante todo, responder ante el orden moral del universo.

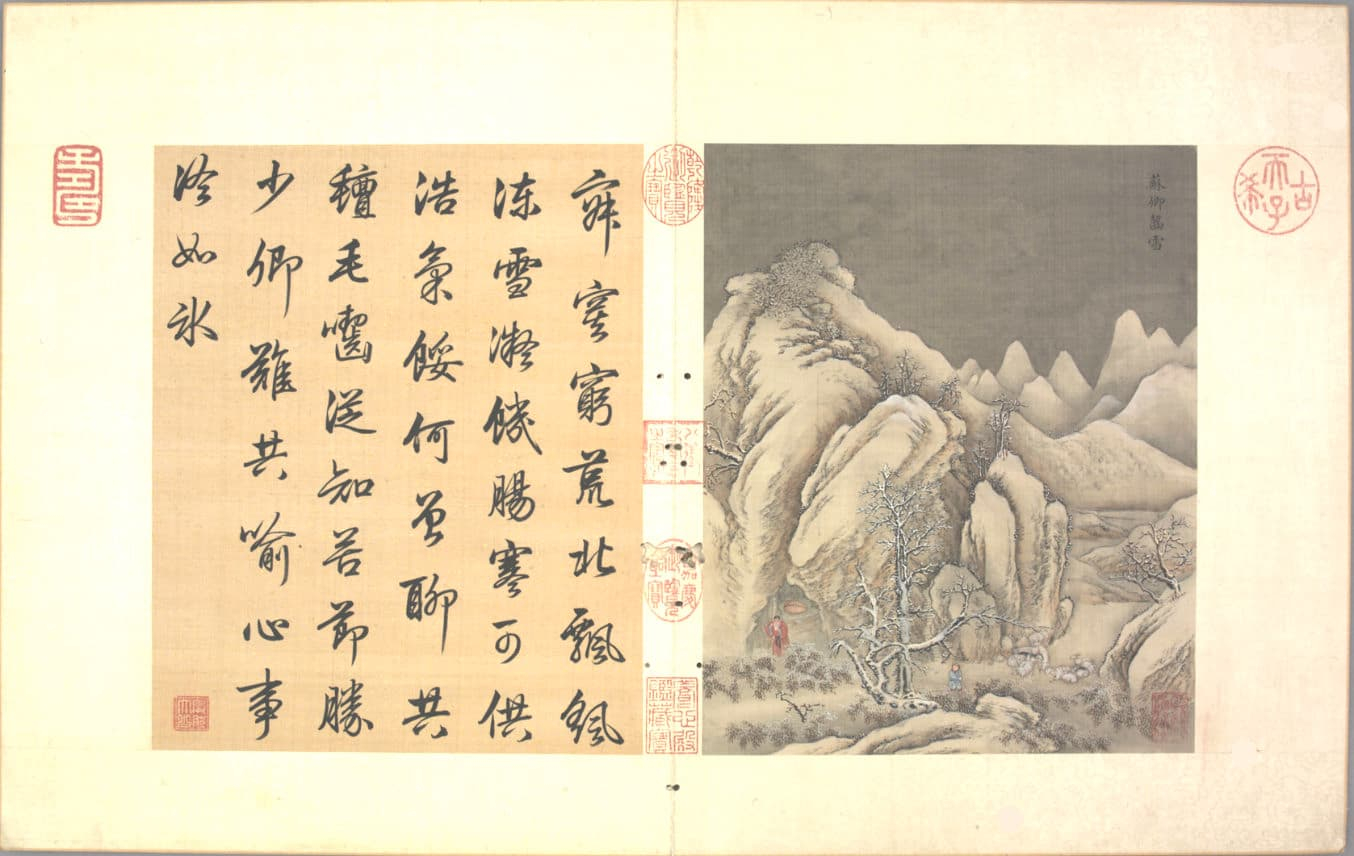

Esquema simbólico del Mandato del Cielo: Tian, virtud (De) y legitimidad como equilibrio entre el orden cósmico y el poder político — Imagen generada con inteligencia artificial (ChatGPT / DALL·E) y editada por el autor del blog.

El gráfico resume visualmente la lógica del Mandato del Cielo: un poder legítimo solo existe cuando el gobernante mantiene la armonía entre el orden superior del Cielo y el mundo humano. La virtud política (De) actúa como puente entre ambos niveles, y el equilibrio social depende de esa conexión.

1.4. Tianming (天命): el Mandato como designación y responsabilidad

Una vez comprendido el concepto de Tian como fuerza cósmica y como principio moral, es posible acercarse al término central de toda esta doctrina: Tianming (天命), literalmente “Mandato del Cielo”. Esta expresión es una de las fórmulas más decisivas de la historia política china, porque condensa en dos caracteres una idea poderosa: el poder no es solo un hecho, sino una misión. El gobernante no es simplemente un hombre que domina, sino alguien que ha recibido una designación superior. Y esa designación no es un premio, sino una carga.

En su sentido más básico, Tianming significa que el Cielo “otorga” el derecho a gobernar. Pero conviene matizar de inmediato que este otorgamiento no debe entenderse como un acto mágico o como una coronación sobrenatural. No se trata de que el Cielo aparezca y nombre a un emperador de forma visible, como en los relatos religiosos de otras culturas. El Mandato del Cielo es más sutil: se manifiesta a través del éxito político, la estabilidad del reino, la prosperidad del pueblo y la armonía social. En otras palabras, el Mandato se reconoce en los resultados. Si una dinastía logra imponer el orden y generar estabilidad, se interpreta que el Cielo está con ella. Si una dinastía se hunde en la corrupción, la guerra civil o la miseria, se interpreta que el Cielo le ha retirado el Mandato.

Pero Tianming no es solo una explicación del poder. Es también una forma de educarlo. Porque el Mandato no se concibe como un derecho absoluto e incondicional, sino como un encargo moral. En este punto reside la diferencia fundamental entre Tianming y otras ideas de legitimidad dinástica. En muchas culturas antiguas, el poder se justificaba como un derecho hereditario: si perteneces a la familia real, gobiernas, sin importar demasiado tu carácter. En cambio, el Mandato del Cielo introduce una condición esencial: el gobernante debe ser digno. Si deja de serlo, el Mandato se rompe.

Por eso Tianming no es solo designación, sino responsabilidad. El emperador recibe la misión de mantener el orden del mundo humano. Debe garantizar la justicia, evitar el abuso, asegurar el equilibrio social y proteger al pueblo. No es una figura que gobierna para su propio beneficio, sino alguien que gobierna en nombre de una armonía superior. Esta idea, aunque idealizada, tuvo un impacto enorme en la forma en que China concibió el poder imperial. El soberano debía presentarse como servidor del orden, no como dueño del reino.

La noción de responsabilidad asociada al Mandato se expresa en muchos elementos de la cultura política china. Por ejemplo, el emperador no era solo el jefe del Estado; era el mediador entre cielo y tierra. Su conducta personal se consideraba crucial. Si el emperador era virtuoso, el mundo se mantenía en equilibrio. Si era inmoral, el reino entero podía caer en desgracia. Esto significa que el gobierno no se entendía como un asunto puramente técnico o administrativo, sino como una cuestión de carácter moral. La política era, en el fondo, una forma de ética aplicada.

De ahí que el Mandato del Cielo esté íntimamente ligado a la idea de deber. El gobernante no podía vivir como un simple aristócrata dedicado al lujo y al placer. En teoría, debía ser sobrio, disciplinado, atento a los sufrimientos del pueblo y consciente de su papel. Cuando ocurría una catástrofe natural, una hambruna o una crisis social, el emperador debía interpretarlo como una señal de advertencia. No bastaba con enviar ayuda; debía mostrar humildad y reconocer que quizá su gobierno había fallado en algo. Era común que se realizaran rituales de penitencia o que se proclamaran reformas como forma de restaurar la armonía. Todo esto revela una mentalidad donde el gobernante se veía obligado a justificarse constantemente.

En este punto se percibe el carácter profundamente político del Mandato. Tianming era una herramienta de legitimación, pero también un mecanismo de control moral. No existía un parlamento que pudiera destituir al emperador, ni un sistema democrático que evaluara su gestión. Pero existía una idea poderosa: el emperador gobierna mientras conserve el Mandato. Y si el Mandato se pierde, su caída se vuelve inevitable. Esta idea funcionaba como una presión permanente sobre el soberano. Era un recordatorio de que su poder, aunque enorme, no estaba garantizado para siempre.

Además, Tianming ofrecía una solución cultural para un problema delicado: la transición de poder. En un sistema imperial, el cambio de dinastía podía ser visto como caos, ruptura o sacrilegio. Sin embargo, el Mandato del Cielo permitió interpretar el cambio como algo legítimo. Si una dinastía era derrocada, se decía que había perdido el Mandato. Si otra triunfaba, se decía que lo había recibido. Así, la violencia política quedaba envuelta en un lenguaje moral. El vencedor no se presentaba como usurpador, sino como restaurador del orden. Y la historia se convertía en un relato donde cada cambio dinástico tenía un sentido: el Cielo retira su favor a los corruptos y lo concede a los justos.

Este mecanismo explica en gran parte la continuidad de la civilización china. A pesar de guerras civiles devastadoras, invasiones extranjeras y periodos de fragmentación, China logró conservar una identidad política común. El Mandato del Cielo actuó como una especie de hilo conductor: podía cambiar la familia gobernante, pero el sistema general se mantenía. El imperio podía renacer bajo nuevos nombres, porque el Mandato no estaba ligado a un linaje fijo, sino a la capacidad de sostener el orden.

Sin embargo, esta misma flexibilidad también encierra una paradoja. ¿Cómo se sabe con certeza quién posee el Mandato? En teoría, se reconoce por la virtud. Pero en la práctica, muchas veces se reconocía por el éxito. Quien vencía en una guerra podía afirmar que el Cielo lo apoyaba. Quien conquistaba la capital podía proclamarse elegido. Así, el Mandato podía convertirse en una justificación retrospectiva: primero se gana el poder y después se afirma que el Cielo lo concedió. Esta ambigüedad fue inevitable, porque el concepto estaba diseñado para funcionar en un mundo real, donde la violencia era parte de la política. Tianming era moral, pero no ingenuo. Permitía que la historia se interpretara como justicia, aunque a menudo esa “justicia” coincidiera con el triunfo del más fuerte.

Aun así, la idea de Tianming fue una de las más sofisticadas del pensamiento político antiguo. Porque logró algo difícil: convertir la autoridad en una obligación moral. En lugar de presentar al emperador como dueño absoluto, lo presentó como administrador de una misión superior. El Mandato no era un privilegio eterno, sino una carga que debía sostenerse con virtud y con buen gobierno. Y al introducir esta condición, la tradición china logró dotar al poder de un fundamento ético que, aunque no impidió la tiranía, sí creó un ideal permanente: el ideal de que el gobernante debe gobernar para el bien del pueblo y en armonía con el orden del mundo.

En definitiva, Tianming significa que el poder en China no era concebido como una simple conquista, sino como un encargo cósmico. El emperador podía dominar la tierra, pero no podía dominar el Cielo. Y mientras gobernara, debía recordar que su autoridad estaba suspendida sobre una condición moral: mantener la armonía. Cuando esa armonía se rompía, el Mandato se debilitaba. Y cuando el Mandato desaparecía, la historia se encargaba de cambiar el destino de la dinastía. Así, el Mandato del Cielo se convirtió en la gran fórmula china para explicar la legitimidad: una mezcla de destino, moral y política que definió durante siglos la esencia misma del poder imperial.

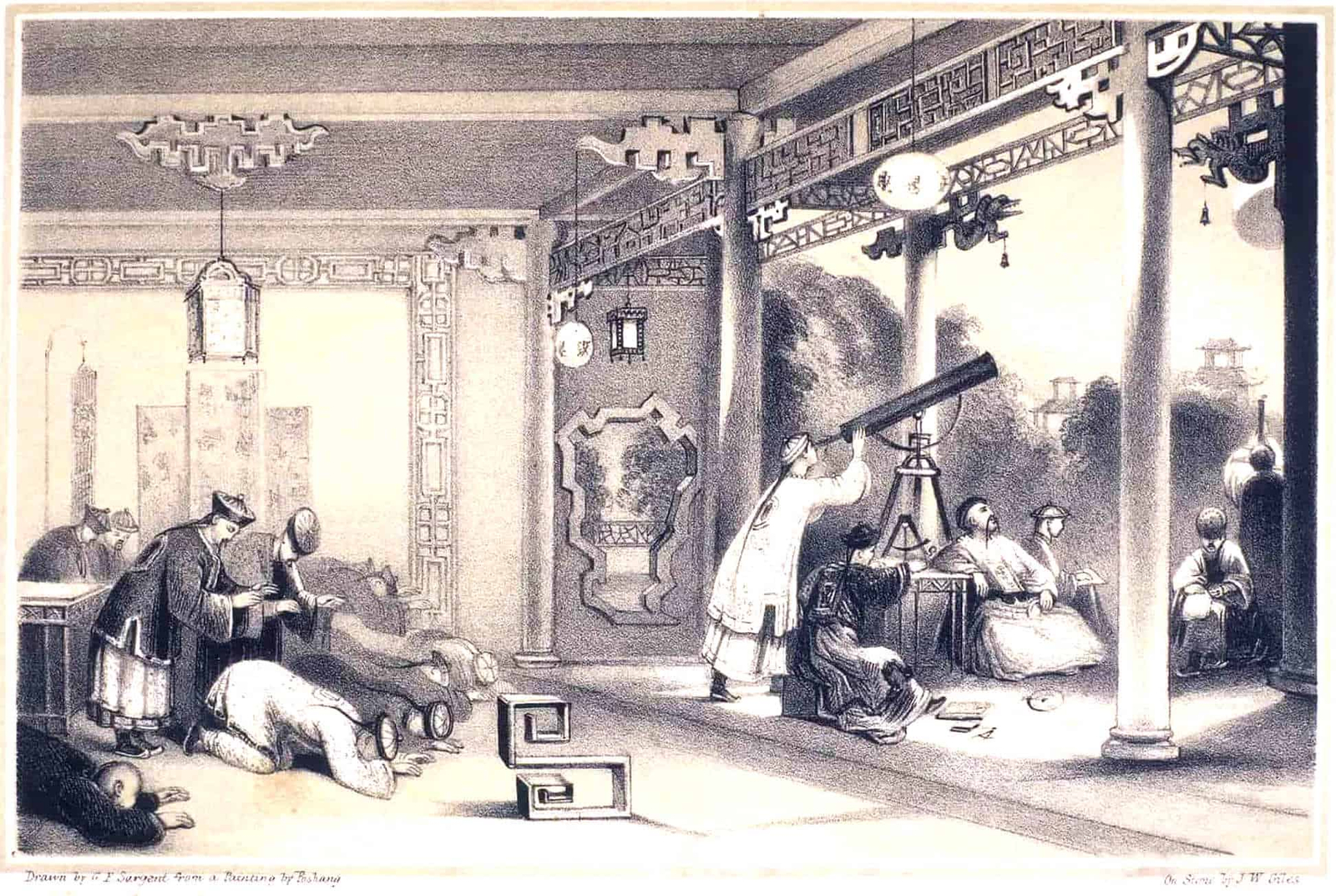

Detalle de una vasija ritual con asas en forma de león, símbolo de autoridad y tradición ceremonial en la China imperial — © Structured Vision Envato Elements.

El Mandato del Cielo no se entiende solo como una teoría política, sino como una visión completa del mundo. Conceptos como Tian, De y el equilibrio entre lo celestial y lo humano forman el lenguaje simbólico con el que China explicó durante siglos la legitimidad del poder.

1.5. De (德): virtud, carisma moral y autoridad legítima