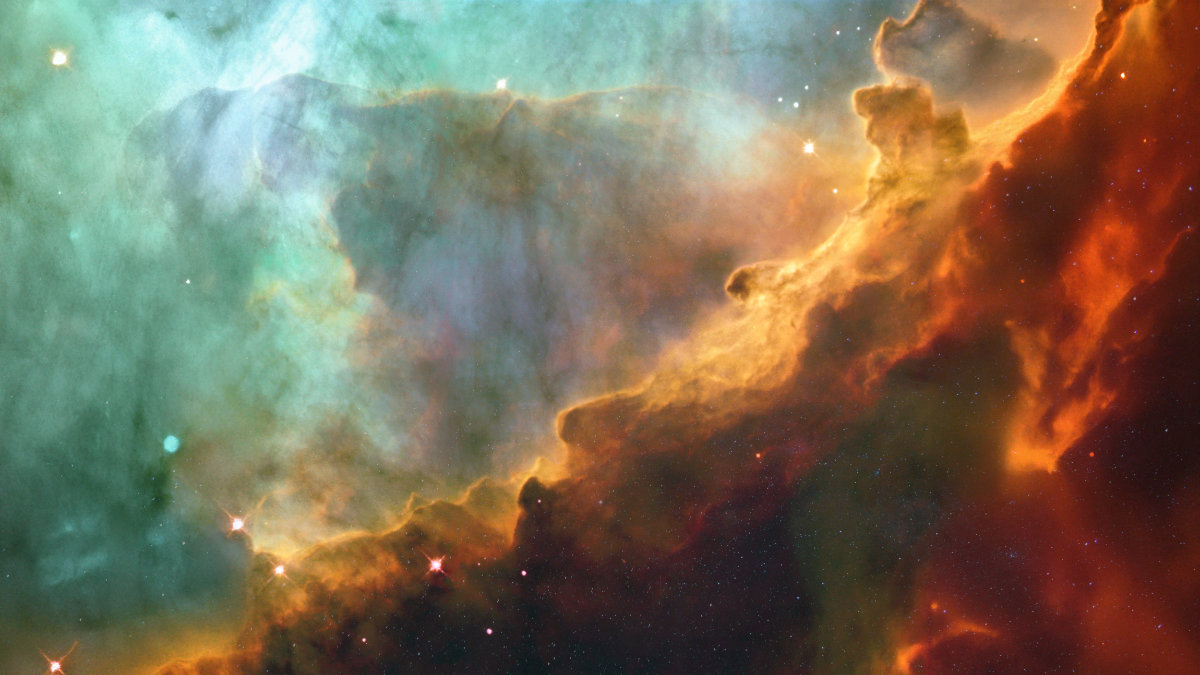

Telescopio bajo un cielo estrellado: observar el cosmos para comprender las leyes del mundo físico — Imagen: © Claudio-Ventrella en Envato Elements.

Las ciencias naturales nacen de una idea muy sencilla y a la vez inmensa: el mundo puede comprenderse. La materia, la energía, el movimiento, los elementos químicos, la atmósfera o el cielo nocturno no son solo un espectáculo, sino un conjunto de procesos que obedecen a leyes. Desde la antigüedad, el ser humano ha mirado la naturaleza con asombro, pero también con deseo de explicación: medir, comparar, experimentar, describir y descubrir. Esa necesidad de entender lo real —sin recurrir únicamente al mito o a la intuición— es el origen profundo de la ciencia.

Sin embargo, la naturaleza no es un bloque único y homogéneo. En ella conviven dos dimensiones inseparables: por un lado, el mundo físico, formado por la materia inerte, las fuerzas, los cuerpos celestes y los grandes procesos geológicos y cósmicos; y por otro, el mundo de la vida, donde aparecen la célula, la reproducción, la evolución, la diversidad biológica y los ecosistemas. Ambas dimensiones están conectadas, pero requieren enfoques distintos y un lenguaje científico propio.

Por esta razón, esta entrada se presenta dividida en dos partes complementarias. La primera se centra en el estudio del mundo físico: aquello que existe con independencia de nosotros y que puede analizarse con rigor mediante la observación, la experimentación y las matemáticas. Aquí entran disciplinas como la física, la química, la geología y la astronomía, que nos permiten comprender desde el comportamiento de una partícula hasta la dinámica de las galaxias, desde el átomo hasta el origen de las montañas y la historia profunda de la Tierra.

La segunda parte estará dedicada a la vida: la biología en sus múltiples niveles, desde los microorganismos hasta los seres complejos, y desde los genes hasta los ecosistemas. Será un recorrido por la lógica interna de lo vivo, por sus formas, sus mecanismos y sus equilibrios, pero también por la relación entre ciencia y responsabilidad humana, ya que comprender la naturaleza implica también reconocer nuestra posición dentro de ella.

En conjunto, estas dos entradas quieren ofrecer una visión amplia, divulgativa y ordenada de lo que entendemos por ciencias naturales: un campo del saber que no solo ha transformado nuestra forma de vivir, sino también nuestra forma de pensar. Estudiar la naturaleza es, en el fondo, una forma de situarnos en el mundo, de entender de qué está hecho el universo y qué lugar ocupamos dentro de él.

Parte I: El mundo físico

- Introducción

- El lugar de las ciencias naturales en el saber humano

- Ciencias formales y ciencias naturales

- La física

- La química

- La geología

- La astronomía

- El método científico

1. Introducción

1.1. Qué son las ciencias naturales y por qué existen.

1.2. La naturaleza como realidad objetiva: lo que está ahí aunque no lo miremos.

1.3. Por qué conocer la naturaleza cambia nuestra forma de vivir.

1.4. Ciencia como curiosidad organizada: una aventura humana.

1.5. La idea central del artículo: comprender la lógica del mundo.

Collage científico: instrumentos de observación, materia, energía, vida y cosmos — Imagen generada con inteligencia artificial y editada por el autor.

1. Introducción

Las ciencias naturales forman parte de los pilares más sólidos del conocimiento humano. Gracias a ellas comprendemos el mundo físico y biológico en el que vivimos: desde el movimiento de los planetas hasta el funcionamiento de una célula, desde la formación de una montaña hasta el origen de una enfermedad. Sin embargo, aunque sus resultados están presentes en nuestra vida diaria, muchas veces no nos detenemos a pensar qué son exactamente estas ciencias, por qué existen y qué papel ocupan dentro del saber general.

Este artículo propone una mirada amplia y divulgativa sobre las ciencias naturales, entendidas no solo como un conjunto de disciplinas técnicas, sino como una forma moderna de interpretar la realidad. Su objetivo no es ofrecer una enciclopedia de datos, sino explicar la lógica que hay detrás de la investigación científica: cómo surgió, qué busca, por qué ha sido tan decisiva en la historia y de qué manera ha transformado nuestra relación con el universo.

A lo largo del texto iremos recorriendo las ideas esenciales que sostienen este campo del conocimiento: la existencia de una naturaleza objetiva que no depende de nuestras creencias, la necesidad humana de explicar el mundo, el nacimiento del método científico y la manera en que la ciencia ha cambiado la civilización. También veremos cómo las ciencias naturales se apoyan en otras áreas, como las matemáticas, y por qué su desarrollo está ligado a cuestiones culturales, filosóficas e incluso morales.

En definitiva, estudiar las ciencias naturales es estudiar el escenario real donde transcurre nuestra vida. Y comprender ese escenario, aunque sea de forma general, no solo amplía la mente: también modifica nuestra forma de mirar la existencia. Porque cuando entendemos cómo funciona el mundo, entendemos mejor quiénes somos y cuál es nuestro lugar dentro de él.

1.1. Qué son las ciencias naturales y por qué existen

Las ciencias naturales nacen de una experiencia sencilla, casi infantil, pero profundamente humana: mirar el mundo y preguntarse qué está pasando. Desde que el ser humano empezó a observar el cielo, los animales, las estaciones, el fuego o la lluvia, surgió una inquietud inevitable: ¿por qué ocurre esto?, ¿por qué la piedra cae?, ¿por qué el agua se evapora?, ¿por qué el cuerpo enferma?, ¿por qué la noche vuelve siempre? Esa curiosidad, que al principio se expresaba en relatos míticos o explicaciones simbólicas, con el tiempo se transformó en una forma más sistemática de conocer: la ciencia.

Las ciencias naturales son, en esencia, el conjunto de disciplinas que estudian la naturaleza: el mundo físico y biológico que existe independientemente de nosotros. Su objetivo no es describirlo de forma poética, ni interpretarlo como un mensaje divino, ni usarlo como un espejo de nuestros deseos, sino comprenderlo tal como funciona. Esto incluye la materia, la energía, los procesos químicos, la vida, la Tierra y el universo. Física, química, geología, astronomía, biología y ecología son ramas de un mismo impulso: conocer las reglas del mundo real. No se trata solo de acumular datos, sino de descubrir patrones, relaciones y causas. La ciencia busca responder, con paciencia y disciplina, a la gran pregunta: ¿qué leyes gobiernan la realidad?

Pero para entender por qué existen las ciencias naturales hay que detenerse en una idea clave: la naturaleza no depende de nuestra mirada. El mundo está ahí aunque no lo pensemos. Las montañas existían antes de que hubiera mapas, el agua hervía antes de que se inventara el termómetro, y las estrellas brillaban mucho antes de que el ser humano levantara la vista. Esto parece obvio, pero no lo es tanto. Nuestra vida cotidiana está llena de cosas humanas: normas, costumbres, dinero, idiomas, valores, instituciones. Vivimos rodeados de cultura. Sin embargo, por debajo de todo eso hay una base material que no negocia: la gravedad no cambia por decreto, el fuego quema aunque no creamos en él, y el cuerpo humano enferma aunque lo ignoremos. Las ciencias naturales se ocupan de ese suelo firme, de esa realidad objetiva que no pide permiso.

Comprender esta objetividad tiene algo liberador y algo inquietante. Liberador, porque nos permite conocer el mundo con mayor claridad, sin caer en supersticiones ni en interpretaciones fantasiosas. E inquietante, porque nos obliga a aceptar que la naturaleza tiene su propia lógica, indiferente a nuestros deseos. El universo no se organiza para complacernos. Las tormentas no llegan por castigo moral, ni las enfermedades aparecen por “mala suerte” en un sentido mágico. Existen causas físicas, biológicas y químicas. Y aunque muchas veces esas causas sean complejas, el hecho de que haya causas ya cambia nuestra forma de pensar. Nos vuelve más lúcidos, más responsables y, en cierto modo, más humildes.

De hecho, conocer la naturaleza no es solo un lujo intelectual: es una herramienta para vivir mejor. Saber cómo funciona el cuerpo ayuda a prevenir enfermedades. Entender el clima permite anticipar riesgos. Comprender la energía nos permite producir electricidad, mover vehículos o calentar hogares. Conocer la química nos da medicamentos, materiales resistentes, fertilizantes o sistemas de limpieza. Estudiar la Tierra nos ayuda a localizar recursos, prever terremotos o interpretar el pasado del planeta. Mirar el cosmos nos enseña nuestro lugar en la inmensidad. La ciencia no es una colección de teorías abstractas: es una forma de orientación. Igual que un navegante necesita cartas marinas, la humanidad necesita conocimiento para no caminar a ciegas por el mundo.

Sin embargo, sería un error reducir la ciencia a su utilidad práctica. La ciencia es también una aventura del pensamiento. Un viaje intelectual que, en muchos momentos de la historia, ha sido comparable a las grandes exploraciones geográficas. Solo que en lugar de atravesar océanos, atraviesa ideas. Descubrir que la Tierra gira alrededor del Sol fue un golpe cultural gigantesco. Comprender que toda materia está hecha de átomos cambió nuestra forma de mirar las cosas. Saber que la vida evoluciona y que compartimos antepasados con otros seres vivos transformó la visión del ser humano. La ciencia, en este sentido, no es solo un conjunto de herramientas: es una revolución silenciosa que modifica nuestra manera de ver la realidad y de vernos a nosotros mismos.

Lo interesante es que la ciencia no nace de la frialdad, sino de la curiosidad. Y esa curiosidad, cuando se organiza, se convierte en método. La diferencia entre un simple observador y un científico no es la capacidad de asombro, sino la disciplina para comprobar lo que se cree. La ciencia es curiosidad con reglas. No basta con imaginar una explicación: hay que ponerla a prueba. No basta con tener una intuición brillante: hay que medir, comparar, repetir, dudar, corregir. La ciencia es, por tanto, una mezcla muy especial de imaginación y control. Es creativa, porque inventa modelos para explicar el mundo, pero también es severa, porque obliga a que esos modelos encajen con los hechos. En cierto modo, es una de las formas más maduras de honestidad intelectual.

Este artículo parte de una idea central: el mundo tiene una lógica interna. La realidad no es un caos absoluto, sino un entramado de regularidades. Las cosas no ocurren al azar en el sentido vulgar del término. Hay estructuras, leyes, equilibrios, patrones y límites. La materia se comporta de maneras predecibles; la energía se transforma siguiendo reglas; los seres vivos obedecen procesos bioquímicos; la Tierra cambia lentamente según fuerzas tectónicas; el universo se expande, evoluciona y tiene una historia. La ciencia intenta comprender esa lógica sin caer en simplificaciones ingenuas, pero también sin renunciar a la posibilidad de entender.

Y quizá ahí está el gran valor de las ciencias naturales: nos enseñan que el mundo es inteligible. Que no vivimos en una realidad absurda o incomprensible, sino en un universo que puede ser estudiado, interpretado y explicado. No del todo, porque siempre habrá misterio, pero sí lo suficiente como para que la mente humana pueda avanzar. Comprender la naturaleza es, en última instancia, comprender el escenario donde ocurre toda nuestra existencia. Y cuanto más entendemos ese escenario, más consciente se vuelve nuestra vida. Porque saber cómo funciona el mundo no nos quita humanidad: nos la devuelve, con una lucidez más profunda.

Si lo hacemos bien, estudiar ciencias naturales no es solo aprender datos sobre átomos, células o galaxias. Es aprender a mirar. Y mirar bien es una forma de sabiduría.

Paisaje natural costero con vegetación mediterránea y acantilados rocosos — Imagen: © Pilat666 en Envato Elements.

Esta imagen representa con claridad la idea central de este apartado: la naturaleza existe como una realidad objetiva, independiente de nuestra mirada. El mar, las rocas, el cielo y la vegetación no necesitan ser observados para estar ahí; forman parte de un mundo físico que sigue su curso con total autonomía. Incluso cuando no hay presencia humana, el paisaje permanece: la erosión continúa modelando la costa, las plantas siguen creciendo, la luz cambia con las horas y las estaciones transforman los colores del entorno. La ciencia natural nace precisamente de esta constatación: el universo no depende de nuestras opiniones, sino que posee una estructura propia que podemos estudiar, medir y comprender.

1.2. La naturaleza como realidad objetiva: lo que está ahí aunque no lo miremos

Una de las ideas más importantes que introduce la ciencia, y que a veces cuesta interiorizar de verdad, es que la naturaleza existe independientemente de nuestra conciencia. Puede parecer una obviedad, pero no lo es. En la vida cotidiana vivimos inmersos en un mundo construido por el ser humano: horarios, dinero, leyes, tradiciones, símbolos, ideologías, costumbres. Gran parte de lo que nos rodea no es “natural” en el sentido estricto, sino cultural. Es decir, depende de acuerdos sociales, de la historia, del lenguaje y de la mente humana. Un billete vale porque todos aceptamos que vale. Un título universitario significa algo porque hay instituciones que lo respaldan. Un país existe porque lo reconocen otros países. Incluso conceptos como “éxito” o “fracaso” son construcciones humanas, no leyes físicas.

Pero la naturaleza no funciona así. La naturaleza no necesita que la interpretemos para ser real. Las montañas no están ahí porque alguien las nombre, ni los ríos fluyen porque los contemplemos. El Sol seguiría saliendo cada mañana aunque no existiera ningún ser humano para verlo. La gravedad actuaría igual, el agua se evaporaría igual y las bacterias seguirían reproduciéndose igual. Este hecho tan simple tiene una consecuencia filosófica enorme: el mundo no gira alrededor de nuestra mente. La realidad no depende de nosotros. Nosotros dependemos de ella.

Esta objetividad del mundo natural significa que hay un orden externo que no se adapta a nuestras creencias. Si una persona cree que el fuego no quema, se quemará igualmente. Si alguien piensa que puede respirar bajo el agua, la naturaleza lo desmentirá con una rapidez brutal. No importa la fe, la voluntad o la imaginación. Hay límites físicos que no se negocian. La materia tiene propiedades y la energía se comporta de maneras concretas. La Tierra no se detiene para que podamos alcanzarla. Y el cuerpo humano no funciona según nuestros deseos, sino según su fisiología. Esto no es una visión pesimista: es una llamada a la lucidez.

Durante siglos, la humanidad interpretó el mundo como un escenario lleno de intenciones: tormentas enviadas por dioses, enfermedades como castigo moral, eclipses como señales sobrenaturales. Esa manera de pensar era comprensible, porque el ser humano tiende naturalmente a atribuir sentido a lo que ocurre. Cuando no entendemos un fenómeno, buscamos una explicación que encaje con nuestra vida emocional. La naturaleza, sin embargo, no se comporta como un personaje con voluntad. No castiga ni premia. No tiene moral. Simplemente actúa según sus propias leyes. Y precisamente por eso puede ser estudiada.

La ciencia nace cuando el ser humano empieza a aceptar que el mundo es objetivo y que puede ser observado sin necesidad de interpretaciones míticas. El paso es decisivo: en lugar de preguntar “¿qué significa esto?”, la ciencia pregunta “¿qué lo causa?”. Esa transición es uno de los mayores avances intelectuales de la historia. Porque cuando dejamos de ver la naturaleza como un mensaje y empezamos a verla como un sistema, se abre la posibilidad de comprenderla con claridad. Y comprenderla significa también anticiparla, controlarla en parte y convivir mejor con ella.

Pero la objetividad de la naturaleza no implica que sea simple. La realidad está ahí, sí, pero no siempre es transparente. El mundo físico tiene niveles ocultos. Lo que vemos es solo una superficie: detrás de una gota de agua hay moléculas, enlaces, cargas eléctricas. Detrás del viento hay diferencias de presión y temperatura. Detrás de la vida hay procesos bioquímicos de una complejidad enorme. Y detrás de una roca aparentemente inmóvil hay una historia geológica de millones de años. La naturaleza es objetiva, pero no siempre es evidente. Por eso la ciencia necesita instrumentos: telescopios, microscopios, sensores, aceleradores de partículas. La ciencia amplía nuestros sentidos y nos permite acceder a dimensiones del mundo que están fuera de nuestra percepción inmediata.

Aquí aparece un punto interesante: aunque la naturaleza sea objetiva, nuestro conocimiento de ella siempre es parcial y revisable. La realidad está ahí, pero nuestras teorías son intentos de describirla. A veces acertamos, a veces nos equivocamos. Y ese es un detalle fundamental. La ciencia no afirma que lo sepamos todo, sino que existe algo real que podemos investigar. Esta postura es muy distinta de la arrogancia. Es una actitud de respeto: reconocer que el mundo no se adapta a nuestras ideas, sino que somos nosotros los que debemos ajustar nuestras ideas al mundo.

Esta idea de objetividad es también una vacuna contra la fantasía peligrosa. Porque si el mundo fuera solo una construcción mental, todo sería relativo, todo sería interpretable, todo sería moldeable por la opinión. Y eso no es cierto. La naturaleza impone límites concretos. No podemos inventarnos las leyes de la física, igual que no podemos inventarnos la estructura del ADN. Podemos ignorarlas, pero no podemos cambiarlas. Y cuando una sociedad ignora la realidad física, tarde o temprano paga un precio: crisis energéticas, colapsos ecológicos, enfermedades mal gestionadas, decisiones técnicas erróneas. La naturaleza siempre acaba imponiéndose, porque es la base material de todo.

Al mismo tiempo, esta objetividad no debe verse como una enemiga del ser humano. Al contrario: es la condición que hace posible el conocimiento. Si la naturaleza fuera caprichosa o impredecible, no habría ciencia posible. La ciencia existe porque el mundo tiene regularidades. Porque el agua hierve aproximadamente a la misma temperatura, porque los planetas siguen órbitas, porque los cuerpos caen con aceleración constante en ciertas condiciones, porque los organismos se reproducen según patrones biológicos. La realidad es estable lo suficiente como para ser comprendida. Y esa estabilidad es casi un milagro intelectual: significa que el universo tiene una coherencia interna que la mente humana puede descifrar.

Aceptar que la naturaleza es objetiva también nos coloca en nuestro sitio. Nos recuerda que somos una parte del mundo, no el centro. Somos materia organizada, vida evolucionada, conciencia surgida de procesos biológicos. El ser humano es extraordinario, sí, pero no es ajeno a la naturaleza: está dentro de ella. Y esa es una idea poderosa, porque rompe con la ilusión de que vivimos en un mundo hecho solo para nosotros. Nos obliga a pensar con más amplitud, con más realismo y también con más responsabilidad.

En definitiva, la naturaleza como realidad objetiva es el punto de partida de todas las ciencias naturales. Es el reconocimiento de que existe un mundo externo con sus propias reglas, que no depende de nuestras creencias y que se mantiene firme aunque no lo miremos. La ciencia no inventa la naturaleza: la descubre. Y esa distinción, aparentemente sencilla, es una de las conquistas más profundas del pensamiento humano. Porque implica aceptar que la verdad no se decide por deseo, sino por realidad. Y a partir de ahí, todo cambia.

Muflón (Ovis musimon), carnero salvaje de grandes cuernos curvados — Imagen: © Wirestock en Envato Elements.

El muflón es un ejemplo claro de naturaleza como realidad objetiva: un ser vivo que existe con independencia de nuestra mirada, guiado por su propia biología, sus instintos y su adaptación al entorno. Este animal, emparentado con las ovejas domésticas, pertenece al género Ovis, el mismo grupo que reúne a varias especies de carneros y ovejas salvajes. Sus grandes cuernos curvados, especialmente desarrollados en los machos, no son un adorno casual: cumplen funciones defensivas y también juegan un papel importante en la competencia entre individuos durante la época reproductiva.

La imagen refleja algo esencial: la naturaleza no es una idea abstracta ni un concepto filosófico, sino un conjunto de realidades concretas —organismos, ecosistemas, comportamientos y formas de vida— que siguen existiendo aunque nadie los observe. Precisamente por eso existen las ciencias naturales: para estudiar ese mundo autónomo, comprender su lógica interna y descubrir las leyes que regulan tanto lo vivo como lo no vivo.

1.3. Por qué conocer la naturaleza cambia nuestra forma de vivir

Conocer la naturaleza no es solo un ejercicio intelectual ni un entretenimiento para curiosos. Tiene consecuencias directas en la manera en que vivimos, en cómo interpretamos el mundo y en cómo tomamos decisiones. A veces pensamos que la ciencia es un ámbito separado, reservado para laboratorios, universidades o especialistas. Sin embargo, la ciencia está incrustada en nuestra existencia diaria de un modo tan profundo que casi no lo percibimos. Vivimos dentro de un mundo explicado por la ciencia, aunque no sepamos explicarlo.

En primer lugar, conocer la naturaleza cambia nuestra vida porque nos permite actuar con mayor seguridad y con menos miedo. Gran parte del temor humano proviene de la ignorancia. Cuando no entendemos un fenómeno, tendemos a imaginar lo peor. La tormenta se vuelve amenaza sobrenatural, la enfermedad se vuelve castigo, el eclipse se vuelve presagio. El conocimiento científico, en cambio, no elimina el peligro real, pero sí elimina el terror irracional. Saber que un rayo es una descarga eléctrica, que un virus es un agente biológico y que un terremoto responde a movimientos tectónicos no impide que esos fenómenos sean peligrosos, pero nos da algo fundamental: comprensión. Y la comprensión es una forma de poder. No poder absoluto, pero sí poder práctico. Poder prever, prevenir, reducir riesgos, mejorar la supervivencia.

Por eso la ciencia transforma la vida material. Sin física no habría electricidad estable, ni motores, ni telecomunicaciones. Sin química no habría medicamentos modernos, ni materiales sintéticos, ni fertilizantes, ni combustibles refinados. Sin biología no existirían vacunas, ni antibióticos, ni técnicas de diagnóstico. Sin geología no podríamos localizar recursos, planificar infraestructuras o entender la dinámica del terreno. Sin astronomía no existirían satélites ni sistemas de navegación. Incluso cuando no lo pensamos, cada gesto cotidiano —encender una luz, conservar comida, usar un móvil, beber agua potable— es un pequeño triunfo acumulado del conocimiento natural. La ciencia no es solo teoría: es la base invisible de la civilización moderna.

Pero el cambio más profundo no es tecnológico, sino mental. Conocer la naturaleza modifica la forma en que pensamos porque nos obliga a aceptar una idea incómoda: el mundo no está hecho a nuestra medida. La realidad no funciona según deseos, intuiciones o moralidad. Funciona según leyes. Y esas leyes, cuando las entendemos, nos obligan a ser más realistas. La ciencia enseña que la verdad no se decide por tradición, ni por autoridad, ni por mayoría, sino por hechos. En este sentido, la ciencia educa el pensamiento y lo disciplina. Nos acostumbra a preguntar “¿qué evidencia hay?” en lugar de “¿qué me gustaría que fuera cierto?”. Esta simple actitud cambia a una persona y, a largo plazo, puede cambiar una sociedad entera.

Además, conocer la naturaleza transforma nuestra relación con el tiempo. La ciencia nos saca de la escala humana inmediata y nos coloca ante dimensiones enormes. La geología nos muestra que la Tierra tiene miles de millones de años. La astronomía nos habla de estrellas que nacen y mueren durante millones de años, de galaxias a distancias inimaginables. La biología nos enseña que la vida no apareció de golpe, sino que evolucionó lentamente durante eras enteras. Este conocimiento produce un efecto extraño: relativiza nuestras urgencias, nuestras obsesiones y nuestras pequeñas guerras personales. No las hace irrelevantes, porque seguimos siendo humanos, pero sí nos da perspectiva. Nos recuerda que vivimos en un instante dentro de una historia mucho más larga que nosotros.

Esa perspectiva puede ser incluso moral. Porque comprender la naturaleza también nos obliga a reconocer que somos parte de ella. El ser humano no está fuera del mundo natural, como si fuera un espectador privilegiado. Es un organismo más, extraordinario por su inteligencia y su cultura, pero hecho de la misma materia que las estrellas y sometido a las mismas reglas físicas que cualquier otro cuerpo. Saber esto no rebaja al ser humano: lo sitúa. Y situarse bien es una forma de madurez. Cuando entendemos que dependemos del agua, del suelo fértil, del clima estable y de los ciclos ecológicos, empezamos a comprender que destruir la naturaleza es, en el fondo, destruir las condiciones de nuestra propia existencia.

En este punto aparece una consecuencia decisiva: el conocimiento científico genera responsabilidad. Antes, cuando la humanidad no comprendía los mecanismos naturales, su impacto sobre el planeta era limitado por su propia ignorancia. Hoy ocurre lo contrario: sabemos mucho más y, precisamente por eso, somos capaces de modificar el mundo a gran escala. Podemos extraer recursos en cantidades inmensas, alterar ecosistemas, contaminar océanos, calentar la atmósfera, modificar genes, manipular microorganismos o producir energía con enorme potencia. El conocimiento nos da poder, pero también nos obliga a preguntarnos qué hacemos con él. En el mundo moderno, la ciencia no es neutral en sus consecuencias: se convierte en una fuerza histórica.

Y hay otro cambio, quizás más íntimo. Conocer la naturaleza cambia nuestra forma de vivir porque despierta asombro. En una época saturada de ruido, pantallas y superficialidad, la ciencia puede devolvernos una mirada más limpia. Saber que el aire está compuesto por gases invisibles en proporciones concretas, que cada célula es una fábrica química complejísima, que el corazón late gracias a impulsos eléctricos, o que la luz que vemos es radiación electromagnética viajando desde el Sol a través del vacío, produce una sensación extraña: el mundo cotidiano se vuelve más profundo. Las cosas que parecían simples se convierten en misterios organizados. Y esa sensación es casi espiritual, aunque no tenga nada de religión. Es una experiencia de admiración racional.

En definitiva, conocer la naturaleza cambia nuestra forma de vivir porque cambia nuestro grado de conciencia. Nos hace más capaces de entender el mundo, más capaces de intervenir en él, más capaces de prever consecuencias, pero también más capaces de contemplarlo con respeto. La ciencia, cuando se comprende de verdad, no solo enseña datos: enseña una actitud ante la realidad. Una actitud de observación, de duda, de humildad y de búsqueda constante.

Y quizá ese sea el cambio más importante: la ciencia nos enseña que vivir no es solo existir dentro del mundo, sino aprender a interpretarlo con lucidez. Nos obliga a abandonar la comodidad de las explicaciones fáciles y a mirar la realidad tal como es, con su belleza, su dureza y su complejidad. Y esa mirada, una vez adquirida, ya no se pierde. Porque cuando uno entiende un poco mejor cómo funciona el universo, también entiende un poco mejor qué significa estar aquí.

Manada de cebras en la sabana africana (Equus quagga) — Imagen: © Lifeonwhite.

La cebra es uno de los animales más representativos de los grandes ecosistemas africanos. Pertenece al género Equus, el mismo que incluye a los caballos y los asnos, y forma parte del grupo de los grandes herbívoros que sostienen el equilibrio de la sabana. Su hábitat típico son las llanuras abiertas y semiáridas, donde la hierba es abundante y los animales deben desplazarse constantemente en busca de agua y pastos frescos.

La vida en manada, como se observa en la imagen, es una estrategia fundamental de supervivencia: permite detectar depredadores con mayor facilidad y proteger a las crías en un entorno donde leones, hienas o guepardos forman parte del paisaje natural. Incluso las características más llamativas de la cebra, como su pelaje rayado, pueden interpretarse como una adaptación evolutiva relacionada con la confusión visual del grupo y la protección frente a insectos.

Esta escena resume muy bien lo que estudian las ciencias naturales: organismos reales, adaptados a un entorno específico, integrados en una red de relaciones ecológicas. La naturaleza no es una idea abstracta, sino un sistema vivo donde cada especie ocupa un lugar y responde a leyes biológicas que pueden investigarse y comprenderse.

1.4. Ciencia como curiosidad organizada: una aventura humana

La ciencia suele presentarse como algo frío, casi mecánico: ecuaciones, laboratorios, batas blancas, gráficos y palabras difíciles. Pero esa imagen es engañosa. En el fondo, la ciencia no nace de la frialdad, sino de una emoción profundamente humana: la curiosidad. La necesidad de comprender. La inquietud de no conformarse con lo aparente. Si uno mira bien, la ciencia no es lo contrario de la imaginación, sino una forma especial de imaginación: una imaginación que se obliga a respetar la realidad.

Desde tiempos remotos, el ser humano ha sentido una atracción casi inevitable por el misterio del mundo. ¿Por qué el cielo cambia de color al atardecer? ¿Por qué la Luna crece y mengua? ¿Por qué el fuego transforma la madera en ceniza? ¿Por qué algunas piedras son duras y otras se rompen? ¿Qué es la vida? ¿Qué hay detrás de la muerte? Estas preguntas han acompañado a todas las culturas. Y durante siglos, la respuesta fue el mito: relatos simbólicos que ofrecían sentido y explicación a la vez. Los mitos no eran simples cuentos; eran la forma primitiva de ordenar la realidad cuando todavía no existía un método de investigación.

Pero la ciencia aparece cuando esa curiosidad da un paso más. Cuando el ser humano empieza a sospechar que no basta con contar historias, sino que hay que observar con rigor. La ciencia es curiosidad organizada porque no se limita a preguntarse “qué ocurre”, sino que exige un modo sistemático de responder. Exige pruebas. Exige comparación. Exige repetición. Exige que la explicación no sea solo bonita o convincente, sino verdadera en la medida de lo posible. Y ese cambio de actitud, aparentemente pequeño, es una revolución intelectual gigantesca.

Lo interesante es que la ciencia no elimina el asombro; lo refina. El científico auténtico no es alguien que ha dejado de maravillarse, sino alguien que se maravilla con más precisión. Cuando un astrónomo observa una galaxia lejana no siente indiferencia: siente vértigo. Cuando un biólogo estudia una célula no la ve como una simple “unidad”, sino como una maquinaria extraordinaria. Cuando un físico piensa en el tiempo o en la materia no está jugando con abstracciones sin alma: está intentando comprender los cimientos del universo. La ciencia no mata la emoción; la encauza.

Por eso puede decirse que la ciencia es una aventura humana. Y como toda aventura, está llena de incertidumbre. El científico no avanza por un camino seguro. Se equivoca. Retrocede. Corrige. Cambia de teoría. Y muchas veces descubre algo que ni siquiera estaba buscando. La historia de la ciencia está llena de casualidades fértiles, de errores que se convierten en hallazgos, de intuiciones que abren puertas inesperadas. La ciencia no es una marcha triunfal de certezas; es un viaje largo, lleno de dudas, en el que el conocimiento se construye paso a paso, con paciencia y humildad.

Además, la ciencia tiene algo de heroicidad silenciosa. No en el sentido romántico del héroe guerrero, sino en el sentido del ser humano que insiste en comprender, aunque sea difícil. Pensemos en lo que significa medir el movimiento de los planetas durante décadas, o estudiar la anatomía humana cuando aún era un tabú religioso, o analizar sustancias químicas sin saber si podían ser venenosas, o investigar microbios invisibles cuando nadie creía en ellos. Muchos avances científicos han requerido perseverancia casi obsesiva. Y también valentía intelectual: enfrentarse a ideas establecidas, cuestionar dogmas, soportar burlas o resistencias sociales. La ciencia ha sido, en muchos momentos, una forma de rebeldía racional.

Pero lo más fascinante es que la ciencia no es solo un conjunto de descubrimientos individuales, sino un esfuerzo colectivo acumulativo. Cada generación recibe un legado de conocimientos y lo amplía. Nadie empieza desde cero. Newton decía que veía más lejos porque se apoyaba en hombros de gigantes, y esa frase resume bien la esencia del progreso científico. El conocimiento se transmite, se mejora y se corrige. La ciencia es una conversación entre siglos. Un diálogo permanente entre mentes humanas separadas por el tiempo pero unidas por el mismo deseo: entender.

Esa organización de la curiosidad se traduce en herramientas concretas: instrumentos, experimentos, métodos matemáticos, teorías verificables. La ciencia no se conforma con mirar: aprende a medir. No se conforma con describir: intenta explicar. Y no se conforma con explicar: intenta predecir. Este es uno de los rasgos más impresionantes del pensamiento científico. La ciencia no solo nos dice por qué ocurre algo, sino que en muchos casos puede anticipar lo que ocurrirá. Gracias a esa capacidad predictiva podemos lanzar satélites, diseñar medicamentos, construir edificios resistentes o prever la trayectoria de un huracán. Esa precisión no es magia: es conocimiento organizado.

Pero no hay que caer en la idea de que la ciencia es infalible. La ciencia es poderosa precisamente porque acepta su propia imperfección. Una teoría científica no es un dogma: es una explicación provisional que funciona mientras resista la prueba de la realidad. Si aparecen datos nuevos, la teoría se ajusta o se reemplaza. Esto, que algunos interpretan como debilidad, es en realidad su mayor fortaleza. La ciencia no promete certezas eternas; promete un método para acercarse cada vez más a la verdad. Es un sistema diseñado para corregirse.

Y aquí aparece un punto muy humano: la ciencia exige una virtud rara, casi moral. Exige aceptar que uno puede estar equivocado. Exige renunciar al orgullo de la opinión personal y someterse al juicio de los hechos. Exige paciencia para repetir experimentos, honestidad para publicar resultados que contradicen expectativas, y humildad para admitir límites. No es casual que muchos grandes científicos hayan sido personas obsesivas, disciplinadas y profundamente respetuosas con la realidad. En el fondo, hacer ciencia es un ejercicio de carácter.

Por todo esto, la ciencia puede entenderse como una forma organizada de la curiosidad humana, pero también como una forma de civilización. Una sociedad que investiga, que mide, que experimenta y que enseña a pensar críticamente se vuelve más libre y más fuerte. Porque deja de depender de supersticiones, rumores o discursos manipuladores. La ciencia es, en ese sentido, una escuela de lucidez.

Y sin embargo, pese a toda su complejidad técnica, la ciencia sigue siendo algo sorprendentemente simple en su raíz: una persona mirando el mundo y haciéndose preguntas. Un ser humano que no se resigna a vivir en la oscuridad intelectual. Esa imagen, tan sencilla, es la que conviene recordar. Porque detrás de los grandes laboratorios, de los telescopios gigantes o de los microscopios electrónicos, lo que hay es lo mismo que al principio: la mente humana intentando comprender la realidad.

Por eso la ciencia no es solo una disciplina. Es una aventura. Y como toda aventura verdadera, no termina nunca. Cada respuesta abre nuevas preguntas. Cada descubrimiento revela nuevas zonas de ignorancia. Y quizá ahí reside su belleza: la ciencia es el camino interminable por el cual la humanidad aprende a orientarse en el universo, como quien enciende pequeñas luces en una noche inmensa.

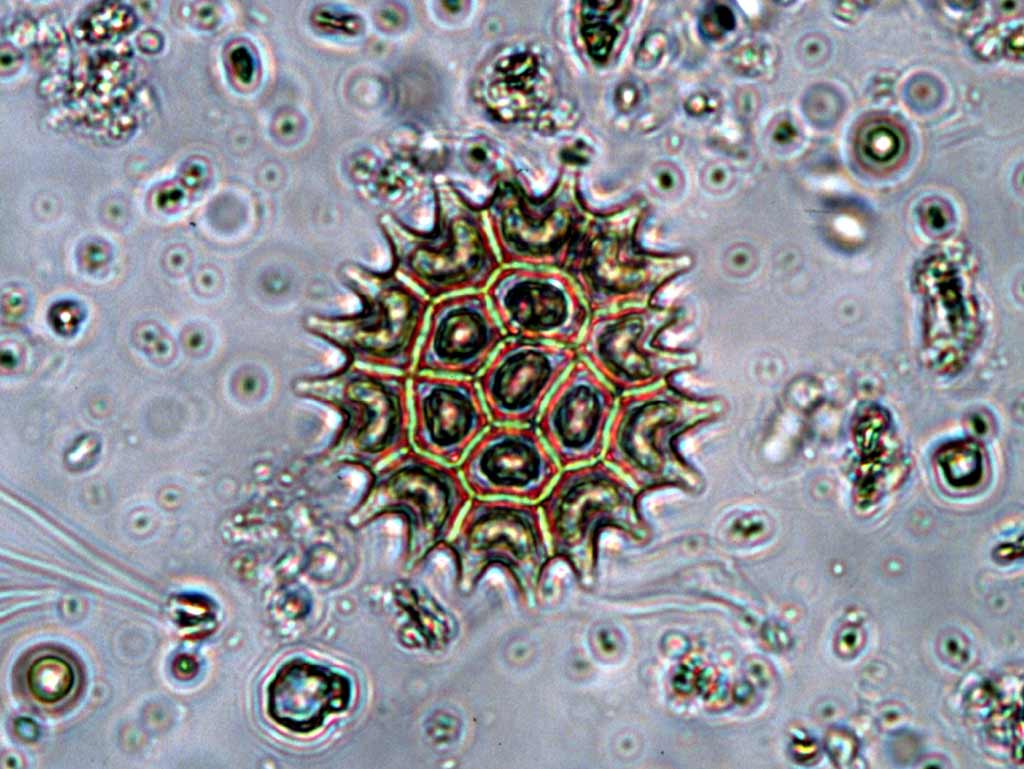

Plancton microscópico (microalga) observado al microscopio. Estas formas diminutas, invisibles a simple vista, constituyen la base de la vida marina y participan activamente en los ciclos del carbono y del oxígeno. — Fuente: Wikipedia / Wikimedia Commons. Environmental Protection Agency. Dominio Público.

Cuando pensamos en el océano solemos imaginar ballenas, peces, arrecifes de coral o grandes paisajes submarinos. Sin embargo, el verdadero corazón de la vida marina no está en lo grande, sino en lo diminuto. La mayor parte de la energía que alimenta a los ecosistemas oceánicos nace en organismos microscópicos como el que vemos en esta imagen: un ser planctónico que flota en el agua y vive suspendido en ella, arrastrado por las corrientes.

El plancton es un conjunto enorme y diverso de organismos que incluye microalgas, bacterias, pequeños animales, larvas y multitud de seres unicelulares. Su característica principal es que no nadan con fuerza suficiente como para controlar su posición: son “pasajeros” del mar, y se mueven con el agua. Pero esa aparente fragilidad es engañosa, porque su papel ecológico es colosal.

Dentro del plancton existe una división fundamental: el fitoplancton y el zooplancton. El fitoplancton está formado por organismos capaces de realizar fotosíntesis, es decir, transformar la luz solar en energía química. Estas microalgas actúan como auténticas fábricas de vida: producen materia orgánica a partir de sustancias simples y, como consecuencia, liberan oxígeno. De hecho, una parte muy importante del oxígeno que respiramos en tierra proviene del océano gracias al fitoplancton. Es una idea sorprendente: incluso lejos del mar, seguimos dependiendo de estas formas microscópicas para sostener el equilibrio de la atmósfera.

El zooplancton, por su parte, incluye pequeños animales y formas juveniles de especies mayores que se alimentan del fitoplancton o de otros organismos. En conjunto, fitoplancton y zooplancton forman el primer escalón de la cadena alimentaria marina. Peces pequeños, crustáceos, moluscos, bancos de sardinas, y más arriba depredadores como atunes, tiburones o ballenas, dependen indirectamente de ese mundo invisible. Sin plancton, la vida marina colapsaría, porque se perdería la base energética del sistema.

Además de alimentar la red biológica del océano, el plancton tiene un papel esencial en la regulación del clima global. Al realizar fotosíntesis, muchas microalgas capturan dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera. Parte de ese carbono acaba descendiendo al fondo del mar en forma de restos orgánicos o sedimentos, contribuyendo a lo que se conoce como la “bomba biológica del carbono”. En otras palabras: el plancton ayuda a retirar carbono del aire y almacenarlo en el océano durante largos periodos de tiempo. Este proceso, lento pero continuo, ha sido uno de los grandes reguladores naturales del clima terrestre a lo largo de millones de años.

Desde un punto de vista estético y casi filosófico, organismos como este también nos recuerdan algo profundo: la naturaleza no está construida solo con animales visibles y paisajes grandiosos, sino con un universo microscópico de geometrías, simetrías y estructuras casi perfectas. La vida marina está sostenida por millones de pequeñas formas flotantes que trabajan en silencio, sin que nadie las vea, pero manteniendo en marcha el sistema completo.

Por eso el plancton no es un detalle menor: es literalmente uno de los pilares de la vida en la Tierra. En su escala diminuta se esconde una de las grandes verdades de la biología: lo más pequeño puede ser lo más importante.

1.5. La idea central del artículo: comprender la lógica del mundo

Si tuviéramos que resumir en una sola frase el sentido profundo de las ciencias naturales, podríamos decir lo siguiente: intentan comprender la lógica del mundo. No se trata solo de acumular datos, ni de memorizar nombres de planetas, minerales o elementos químicos. Tampoco se trata únicamente de producir tecnología o de resolver problemas prácticos. La idea central es más ambiciosa y, a la vez, más simple: descubrir cómo funciona la realidad. Averiguar qué reglas gobiernan la materia, la energía, la vida y el cosmos. En el fondo, la ciencia es la búsqueda de un orden inteligible en medio de lo que, a primera vista, parece caótico.

La vida cotidiana nos presenta un mundo lleno de cambios: el clima varía, los cuerpos envejecen, los objetos se rompen, las estaciones se suceden, las especies aparecen y desaparecen. Todo parece fluir, transformarse, nacer y morir. Sin embargo, detrás de esa apariencia de movimiento continuo existe una estructura. El universo no es un caos absoluto. Hay regularidades. Hay patrones repetidos. Hay causas. Y la ciencia nace precisamente cuando el ser humano empieza a sospechar que el mundo, aunque sea complejo, no es incomprensible.

La ciencia parte de una intuición fundamental: la naturaleza obedece leyes. Esto no significa que todo sea predecible con total exactitud, ni que la realidad sea un mecanismo simple. Significa algo más profundo: que los fenómenos no ocurren al azar, sino dentro de un marco de condiciones. Si se repiten las mismas circunstancias, tienden a repetirse los mismos resultados. El agua hierve cuando alcanza cierta temperatura. Un objeto cae por gravedad. Un metal se dilata con el calor. Un organismo necesita energía para vivir. La Tierra gira alrededor del Sol siguiendo una órbita. Estas regularidades permiten construir explicaciones y, con ellas, comprender el mundo de forma progresiva.

En este sentido, la ciencia es un esfuerzo por encontrar el esqueleto invisible de la realidad. El mundo visible es solo la superficie. Vemos el fuego, pero no vemos la reacción química. Vemos la luz, pero no vemos la radiación electromagnética. Vemos un árbol, pero no vemos el complejo sistema celular y molecular que lo mantiene vivo. Vemos el cielo nocturno, pero no vemos las distancias reales ni la historia de las estrellas. Comprender la lógica del mundo significa atravesar esa superficie y descubrir las estructuras profundas que sostienen lo que percibimos. La ciencia es, en cierto modo, un arte de mirar más allá.

Lo fascinante es que esa lógica del mundo aparece en múltiples escalas. Existe una física del movimiento de los planetas, pero también una física del comportamiento de las partículas subatómicas. Existe una química de los materiales cotidianos, pero también una química complejísima dentro del cuerpo humano. Existe una biología de los grandes animales, pero también una biología microscópica en bacterias y virus. Existe una geología que explica montañas y océanos, pero también una historia lenta de millones de años escrita en capas de roca. Y existe una astronomía que amplía nuestra mirada hasta galaxias lejanas y hasta el origen mismo del universo.

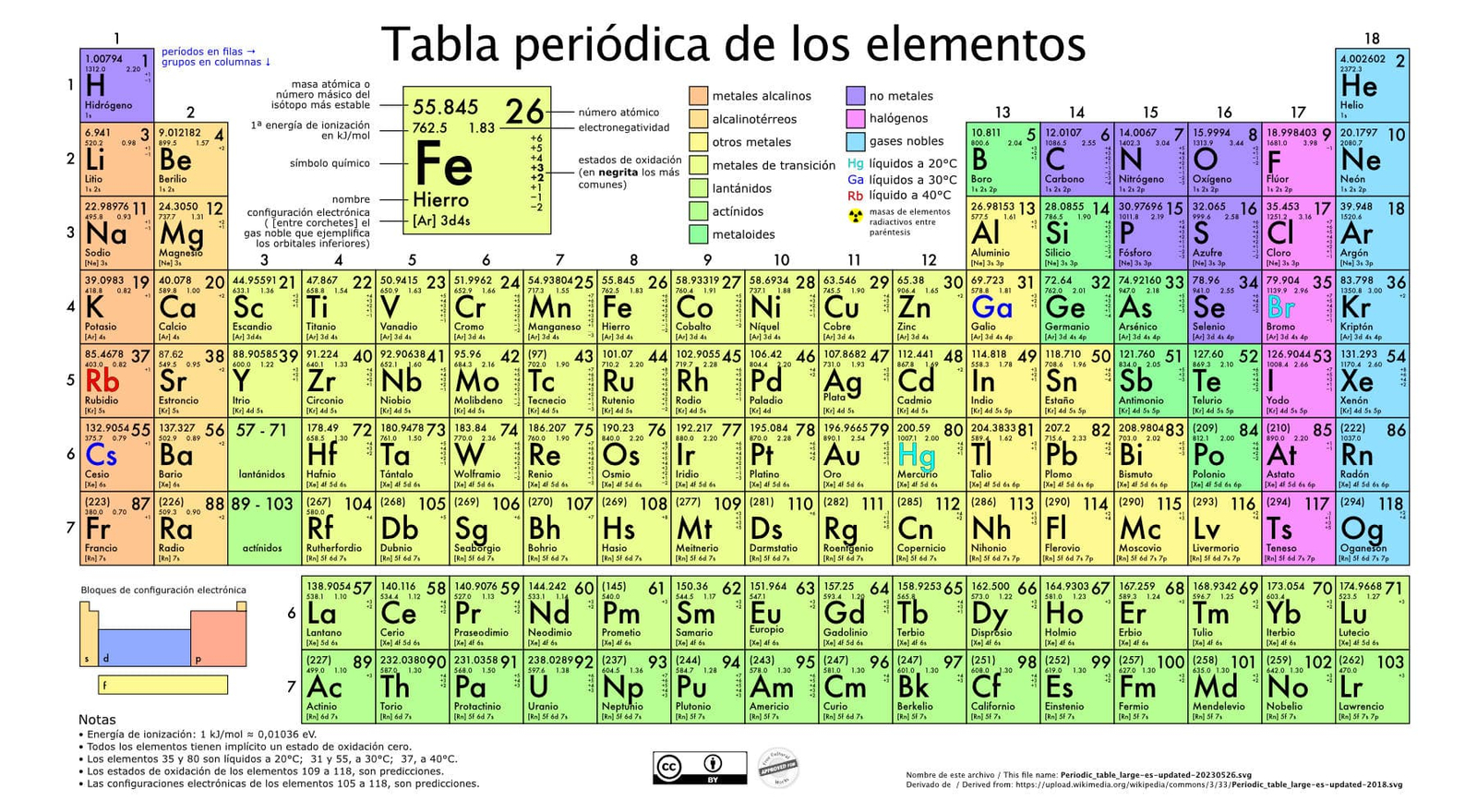

Este artículo está concebido como una introducción general a ese universo científico. No pretende ser un manual técnico ni una enciclopedia detallada. Su objetivo es mostrar el mapa, la estructura general, la arquitectura del conocimiento natural. Quiere explicar cómo se organizan las ciencias naturales y por qué cada una ocupa un lugar específico en el intento humano de comprender la realidad. La física, por ejemplo, estudia las leyes más fundamentales: el movimiento, la energía, las fuerzas. La química se ocupa de la materia y de sus transformaciones. La geología observa la Tierra como un cuerpo dinámico con una historia larga. La astronomía amplía el escenario hacia el cosmos. Y el método científico actúa como columna vertebral: es la herramienta común que permite que todas estas disciplinas avancen.

Pero comprender la lógica del mundo no significa reducirlo a algo frío o mecánico. A veces se piensa que la ciencia “desencanta” la realidad, que la vuelve prosaica. En realidad ocurre lo contrario. Cuando uno entiende un fenómeno, no lo hace menos impresionante; lo hace más profundo. Saber cómo se forma un arcoíris no destruye su belleza: la amplifica. Saber que el cuerpo humano está hecho de billones de células coordinadas no reduce la vida a una máquina: la convierte en un prodigio. Saber que la luz de las estrellas tarda miles de años en llegar a nosotros no hace el cielo menos hermoso: lo hace más conmovedor. La ciencia no elimina el misterio; lo ordena. Y ese orden, lejos de apagar el asombro, lo refina.

Además, esta búsqueda de lógica tiene una dimensión humana fundamental. El ser humano necesita comprender para orientarse. No vivimos bien en la ignorancia absoluta. La mente humana busca relaciones, causas, sentido. Y aunque la ciencia no responde a todas las preguntas —porque no es su función explicar el “para qué” último de la existencia— sí responde a una parte esencial: el “cómo”. Cómo se forman las cosas, cómo se transforman, cómo interactúan, cómo aparecen y cómo desaparecen. Ese conocimiento no da sentido moral a la vida, pero sí da claridad. Y la claridad es un valor enorme. Una sociedad que entiende el mundo puede tomar mejores decisiones. Un individuo que comprende la naturaleza puede vivir con más lucidez y menos superstición.

Hay algo casi filosófico en esta idea. Comprender la lógica del mundo es, en cierto modo, aceptar que la realidad tiene un orden propio, independiente de nuestras opiniones. Es reconocer que el universo no es un capricho, sino una estructura. Y que nuestra inteligencia, aunque limitada, puede penetrar en esa estructura hasta cierto punto. Ese punto es crucial: la ciencia no promete un conocimiento absoluto, pero sí un conocimiento creciente. Es una forma de avanzar hacia la verdad sin pretender poseerla por completo.

Por eso, en el fondo, el propósito de este texto es ofrecer una visión general del mundo físico como sistema. Mostrar que materia, energía, Tierra y cosmos forman parte de un mismo escenario coherente. Que las ciencias naturales no son compartimentos aislados, sino miradas complementarias sobre una misma realidad. Y que, aunque el universo sea inmenso y complejo, hay una lógica en su funcionamiento que puede ser comprendida.

Comprender esa lógica no es solo un acto intelectual. Es una forma de situarse en el mundo. De saber dónde estamos. De entender de qué está hecha la realidad que nos sostiene. Y, sobre todo, de reconocer que la naturaleza no es un simple decorado para la vida humana, sino el gran marco dentro del cual ocurre todo lo que somos. En última instancia, estudiar ciencias naturales es aprender a vivir con una mirada más amplia, más consciente y más verdadera.

2. El lugar de las ciencias naturales en el saber humano.

2.1. El deseo de explicar: de la mitología a la investigación.

2.2. Estudiar el mundo exterior frente a estudiar al ser humano.

2.3. Naturaleza y cultura: dos realidades inseparables.

2.4. El impacto histórico de la ciencia: una revolución silenciosa.

2.5. Ciencia y vida cotidiana: por qué dependemos de ella sin darnos cuenta.

2.6. Ciencia como forma moderna de “mirar” el universo.

Collage naturalista: biodiversidad terrestre y marina, ecosistemas y observación científica — Imagen generada con inteligencia artificial y editada por el autor.

2. El lugar de las ciencias naturales en el saber humano

Después de definir qué son las ciencias naturales, conviene situarlas dentro del conjunto general del conocimiento humano. Porque la ciencia no existe aislada, como si fuera un mundo aparte: forma parte de una larga historia intelectual en la que el ser humano ha intentado comprender la realidad desde distintos ángulos. Antes de la ciencia moderna, las grandes preguntas sobre el universo, la vida o el origen del mundo se respondían mediante mitos, religiones y sistemas filosóficos. Y aunque hoy estas formas de pensamiento se perciban como diferentes, todas nacen del mismo impulso: la necesidad de explicar lo que vemos y de dar sentido a lo que nos rodea.

Las ciencias naturales ocupan un lugar particular porque se centran en el estudio del mundo físico y biológico, es decir, en aquello que existe independientemente de nuestras opiniones o creencias. Pero al mismo tiempo, el ser humano no es solo un observador externo: también es parte de la naturaleza y, a la vez, creador de cultura. Por eso, comprender el papel de la ciencia implica entender su relación con otras áreas del saber, como las ciencias humanas, la filosofía, la historia o incluso el arte. La ciencia describe cómo funciona el mundo, pero la cultura interpreta qué significa vivir dentro de él.

En este bloque abordaremos precisamente esa posición intermedia de las ciencias naturales: como herramienta para estudiar la realidad objetiva, como motor histórico de transformación social y como forma moderna de mirar el universo. Veremos cómo la ciencia se fue separando progresivamente del pensamiento mítico, cómo su impacto ha cambiado la civilización sin necesidad de grandes rupturas visibles, y por qué dependemos de ella en la vida cotidiana mucho más de lo que solemos reconocer.

En definitiva, situar las ciencias naturales en el mapa del saber humano es comprender que no son solo un conjunto de disciplinas técnicas, sino una de las grandes conquistas culturales de la humanidad: una manera rigurosa de explorar el mundo real, que ha redefinido nuestra forma de pensar, de vivir y de entender nuestro lugar en el universo.

2.1. El deseo de explicar: de la mitología a la investigación

Desde que el ser humano existe como ser consciente, ha sentido una necesidad profunda de entender el mundo que lo rodea. No es solo curiosidad superficial: es una inquietud esencial, casi una pulsión interior. Miramos el cielo y nos preguntamos qué son las estrellas; observamos el fuego y sentimos temor y fascinación; vemos nacer y morir, crecer los árboles, cambiar las estaciones, y queremos comprender por qué ocurre todo. Este impulso de explicación ha acompañado siempre a la humanidad, y podría decirse que es una de las fuerzas más constantes de nuestra historia intelectual. Sin él no existirían ni la filosofía, ni la religión, ni el arte, ni la ciencia.

En sus primeras etapas, el ser humano no contaba con herramientas conceptuales ni técnicas para interpretar la naturaleza de forma racional. Pero eso no significa que viviera en un vacío mental. Al contrario: desde muy temprano construyó narraciones, símbolos y relatos que le permitían dar sentido al mundo. Así nacieron los mitos. La mitología fue, durante milenios, una forma de pensamiento extremadamente poderosa, porque ofrecía una explicación completa del universo. Los rayos eran el arma de un dios; la lluvia era un regalo divino; las sequías eran castigos; el destino humano dependía de fuerzas invisibles que actuaban sobre la tierra. El mito no era un simple cuento infantil: era un sistema de interpretación del mundo, una forma coherente de comprender el orden natural y social.

La mitología cumplía además una función emocional y psicológica. En un mundo dominado por el peligro y la incertidumbre, el mito aportaba estabilidad. Si el universo tenía un sentido, si había una voluntad detrás de los fenómenos naturales, entonces el ser humano no estaba completamente perdido. Incluso el caos podía interpretarse como parte de un orden superior. La naturaleza dejaba de ser un escenario mudo y hostil, y se convertía en un lugar con intención, con mensaje y con significado.

Sin embargo, el mito tenía límites evidentes. No podía someterse a verificación. Sus explicaciones dependían de la tradición, de la autoridad religiosa o del prestigio del relato, pero no de la observación directa ni de la comprobación. A medida que las sociedades humanas se hicieron más complejas, y especialmente cuando surgieron grandes civilizaciones con escritura, astronomía práctica, agricultura avanzada y administración, empezó a abrirse paso otra actitud mental: la idea de que la naturaleza podía entenderse por sí misma, sin necesidad de recurrir siempre a lo sobrenatural.

Este cambio no fue brusco ni inmediato. Durante siglos, mito y pensamiento racional convivieron mezclados. Pero poco a poco surgió un nuevo tipo de explicación: una explicación basada en causas naturales. En lugar de preguntar “¿qué dios ha provocado esto?”, se empezó a preguntar “¿qué ocurre en el mundo físico para que esto suceda?”. Esa transición es una de las grandes revoluciones silenciosas de la historia humana.

Los primeros pasos de este proceso suelen asociarse al pensamiento griego, especialmente a los filósofos presocráticos, que buscaron el origen de todas las cosas en elementos materiales o principios abstractos: agua, aire, fuego, átomos, números. Aunque sus teorías eran todavía muy primitivas, lo importante no era tanto su exactitud como el gesto intelectual que realizaban: estaban intentando comprender el universo sin recurrir a una narración religiosa. Estaban intentando pensar la naturaleza como un sistema que funciona con reglas propias.

Pero la verdadera consolidación de esta forma de pensamiento tardaría mucho en llegar. La Edad Media heredó conocimientos antiguos y los mezcló con visiones religiosas del mundo, manteniendo una concepción del universo ordenada por Dios. Sin embargo, incluso dentro de ese marco, la observación de la naturaleza siguió avanzando lentamente. Se estudiaron plantas, animales, minerales, anatomía, movimientos celestes. Y con el tiempo, esa acumulación de saber fue creando una base sólida para algo nuevo.

La gran ruptura se produjo con el nacimiento de la ciencia moderna, especialmente entre los siglos XVI y XVII. Aquí se produjo un giro decisivo: ya no bastaba con pensar o especular sobre la naturaleza; había que medirla, observarla, experimentar con ella. La investigación científica comenzó a construirse como un método: un modo sistemático de descubrir leyes y regularidades. Galileo no solo observaba el cielo: lo observaba con instrumentos. Newton no solo imaginaba fuerzas: las expresaba en términos matemáticos. La naturaleza empezaba a ser comprendida como un sistema de relaciones cuantificables.

En este momento histórico, la humanidad descubrió algo fundamental: el universo es inteligible. Es decir, el mundo no es un caos absoluto ni un misterio impenetrable, sino una estructura que puede entenderse mediante la razón y la experiencia. La ciencia moderna se convirtió así en una forma de conocimiento extraordinariamente eficaz, capaz de explicar fenómenos que durante siglos habían sido atribuidos a dioses, espíritus o destinos.

A partir de entonces, el deseo de explicar se transformó en una empresa colectiva. La ciencia dejó de ser un acto individual de sabiduría y se convirtió en una comunidad organizada de investigación, discusión y corrección. Se desarrollaron laboratorios, academias, publicaciones, instrumentos de medición, y surgió una cultura científica que iba refinando el conocimiento paso a paso. La explicación científica no se basaba en la autoridad, sino en la evidencia. Y esto introdujo una mentalidad completamente nueva: cualquier idea podía ser cuestionada, revisada o corregida si los datos mostraban otra cosa.

Sin embargo, es importante entender que la ciencia no nace del desprecio al mito, sino de una evolución natural del pensamiento humano. El mito fue el primer intento de explicar el mundo, y aunque hoy nos parezca ingenuo, en su época fue una respuesta creativa, inteligente y profundamente humana. La ciencia, en cierto modo, es heredera de esa misma necesidad: la necesidad de dar sentido. La diferencia es que la ciencia no busca sentido simbólico o moral, sino mecanismos, causas, estructuras y leyes.

La investigación científica, por tanto, no es solo un conjunto de conocimientos técnicos. Es una actitud. Es la decisión de mirar la realidad con atención, con paciencia y con humildad. Es aceptar que el mundo puede sorprendernos, que nuestras ideas pueden estar equivocadas, y que solo mediante la observación rigurosa podemos aproximarnos a la verdad. La ciencia representa, en definitiva, una forma madura del deseo de explicar: una forma que no renuncia al asombro, pero que intenta convertir ese asombro en comprensión.

Así, cuando hablamos del paso de la mitología a la investigación, no estamos hablando solo de un cambio de teorías. Estamos hablando de un cambio en la relación del ser humano con el mundo. Pasamos de un universo narrado por fuerzas sobrenaturales a un universo interpretado como un sistema natural. Y en ese camino, la humanidad no perdió la capacidad de imaginar: simplemente aprendió a imaginar con disciplina, a imaginar con método, y a construir un conocimiento que no depende del relato, sino de la realidad misma.

Zeus, rey de los dioses olímpicos, lanzando un rayo desde una cima montañosa en plena tormenta — Imagen generada con inteligencia artificial (DALL·E) y editada por el autor.

2.2. Estudiar el mundo exterior frente a estudiar al ser humano

Cuando hablamos de ciencias naturales, lo primero que suele venir a la mente es la idea de estudiar “la naturaleza”: el universo, la materia, la vida, el clima, las montañas, los océanos, las estrellas o los microorganismos. Es decir, todo aquello que existe fuera de nosotros. Sin embargo, en cuanto uno empieza a reflexionar con calma, aparece una pregunta inevitable: ¿dónde termina el mundo exterior y dónde empieza el ser humano? Porque el ser humano, al fin y al cabo, también es naturaleza. Somos un organismo vivo, hecho de células, de átomos, de agua y carbono. Respiramos el aire, comemos lo que produce la tierra, dependemos del equilibrio de los ecosistemas y estamos sometidos a las mismas leyes físicas que rigen el universo.

Esta cuestión, que parece simple, ha sido una frontera intelectual muy importante a lo largo de la historia. Durante siglos, se tendió a pensar que existían dos grandes campos del conocimiento: por un lado, el estudio del mundo natural, y por otro, el estudio del ser humano. Esa separación se consolidó porque el ser humano no es solo un cuerpo biológico: también es conciencia, lenguaje, cultura, historia, moral, imaginación. Y ahí es donde la diferencia se vuelve profunda. La naturaleza exterior parece funcionar de forma regular, con patrones repetibles, mientras que el comportamiento humano está lleno de matices, contradicciones y decisiones imprevisibles.

Las ciencias naturales nacen precisamente de esa confianza en que el mundo físico es ordenado y puede entenderse mediante leyes generales. La física busca leyes que se cumplan siempre; la química describe reacciones que se repiten bajo las mismas condiciones; la astronomía predice el movimiento de los planetas con una precisión casi perfecta. En este ámbito, el investigador suele enfrentarse a objetos que no opinan, no se rebelan y no cambian su conducta por sentirse observados. Una roca no modifica su estructura para engañar al geólogo. Un átomo no cambia de comportamiento porque el científico lo estudie. Esto da a las ciencias naturales una solidez especial: su objeto de estudio es, en principio, estable y externo.

En cambio, estudiar al ser humano implica enfrentarse a un fenómeno más complejo. El ser humano no solo reacciona a estímulos: interpreta, recuerda, sueña, se adapta, inventa excusas, actúa por interés o por emoción, y muchas veces ni siquiera entiende bien sus propios motivos. Además, cada persona es un mundo. Aunque existan patrones comunes, la vida humana no se deja reducir fácilmente a una fórmula. En este sentido, el ser humano es un objeto de estudio singular: no es simplemente materia organizada, sino también biografía, conciencia y contexto.

Por eso, desde muy pronto, la humanidad desarrolló disciplinas distintas para estudiarse a sí misma. Surgieron la filosofía, la ética, la historia, la política, la psicología, la sociología, la antropología y muchas otras ramas del saber que no buscan explicar únicamente cómo funciona el mundo, sino cómo vivimos dentro de él. Mientras que la ciencia natural se pregunta qué es la vida, la ciencia humana se pregunta qué significa vivir. Y aunque ambas preguntas pueden parecer similares, no son lo mismo.

La diferencia fundamental entre estudiar el mundo exterior y estudiar al ser humano es que el ser humano está atravesado por valores. Una estrella no es buena ni mala. Un volcán no tiene intención moral. Una bacteria no actúa con maldad. Pero las acciones humanas sí se juzgan. La conducta humana se evalúa, se condena o se admira. La historia humana está llena de violencia, pero también de belleza, de cooperación, de sacrificio, de compasión. Y ahí entran conceptos que no pertenecen a la física ni a la química: justicia, dignidad, libertad, responsabilidad, culpa, esperanza. Estos conceptos no pueden medirse con un termómetro ni pesarse con una balanza.

Además, el ser humano no se limita a existir: crea mundos simbólicos. Vive rodeado de lenguaje, tradiciones, ideologías, religiones, arte, economía y tecnología. Y esos mundos no son solo una consecuencia secundaria: son una parte central de la vida humana. La cultura transforma la realidad tanto como la naturaleza. Un río existe por sí mismo, pero una ciudad existe porque el ser humano la construye. Una montaña es un hecho geológico, pero una nación es un hecho histórico y social. Esto significa que el ser humano no solo se adapta al entorno, sino que lo modifica, lo interpreta y lo reordena según sus fines.

Sin embargo, la separación entre ciencias naturales y ciencias humanas nunca ha sido absoluta. De hecho, en la actualidad se ve cada vez más claro que ambas están profundamente conectadas. La biología y la neurociencia han permitido comprender aspectos esenciales del comportamiento humano. La genética explica predisposiciones heredadas. La química y la fisiología ayudan a entender emociones, enfermedades mentales o procesos cognitivos. Incluso la evolución ha aportado ideas importantes sobre por qué los seres humanos desarrollaron cooperación, agresividad, empatía o estructuras sociales.

Al mismo tiempo, las ciencias humanas también influyen en cómo se desarrolla la ciencia natural. La ciencia no se produce en el vacío: depende de sociedades, de intereses económicos, de guerras, de políticas de investigación y de valores culturales. La historia de la ciencia muestra que el conocimiento avanza dentro de un marco humano, con sus tensiones, sus ambiciones y sus límites. Es decir, la ciencia natural estudia el mundo exterior, pero es el ser humano quien decide qué estudiar, para qué, y cómo utilizarlo.

De este modo, podríamos decir que el saber humano se divide en dos grandes miradas complementarias. Una mirada se dirige hacia el exterior: busca comprender la estructura objetiva del universo, las leyes de la materia y los mecanismos de la vida. La otra mirada se dirige hacia dentro: intenta comprender lo que somos, cómo pensamos, por qué sentimos, cómo nos organizamos y qué sentido damos a nuestra existencia. Las ciencias naturales tienden a buscar explicaciones universales, mientras que las ciencias humanas tienden a buscar comprensión de lo particular, de lo histórico, de lo vivido.

Y sin embargo, ambas miradas nacen de la misma raíz: el deseo de comprender. Tanto el astrónomo que estudia galaxias como el historiador que estudia civilizaciones están haciendo, en el fondo, lo mismo: están intentando que el mundo sea un poco menos oscuro, un poco menos caótico. Están intentando convertir la realidad en algo inteligible.

Por eso, la verdadera riqueza del saber humano no está en elegir entre naturaleza o humanidad, sino en reconocer que ambas dimensiones se necesitan. No podemos comprender al ser humano sin comprender la biología que lo sostiene. Pero tampoco podemos comprender la vida humana solo con biología, porque el ser humano es también cultura, memoria y conciencia. En esa tensión entre lo natural y lo humano se sitúa gran parte del pensamiento moderno. Y quizás ahí reside una de las grandes misiones de la ciencia: ayudarnos a entender el mundo exterior, sin olvidar que ese mundo también nos incluye a nosotros.

Esta imagen muestra uno de los fenómenos naturales más fascinantes que existen: una fuente termal geotérmica, es decir, una piscina natural alimentada por agua subterránea calentada por el interior de la Tierra. No se trata de un simple charco o una laguna superficial. Es, en cierto modo, una “ventana” que nos permite intuir que bajo nuestros pies el planeta sigue activo, caliente y en permanente transformación.

El proceso es relativamente sencillo de entender, pero impresionante en sus consecuencias. El agua de lluvia o de nieve se infiltra durante años por el suelo, atraviesa capas de roca y desciende hasta zonas profundas donde la temperatura es mucho más alta. Allí se calienta y, al calentarse, comienza a disolver minerales de las rocas que atraviesa. Después, por presión y por las grietas del terreno, ese agua vuelve a subir hacia la superficie y emerge en forma de manantial caliente. Cuando se acumula en una depresión, aparece una piscina como esta: tranquila por fuera, pero alimentada desde un sistema subterráneo enorme.

El color azul intenso del centro suele indicar que el agua es relativamente profunda y limpia, y que además está muy caliente. En estas zonas centrales la temperatura puede ser tan elevada que apenas permite vida visible. Por eso el agua se ve “pura”, como si fuese cristal teñido. El azul no es pintura ni contaminación: es el resultado de la forma en que la luz se refleja y se absorbe en el agua, sumado a la claridad del fondo y a la química mineral del manantial.

En cambio, el borde amarillo, naranja y ocre que rodea la piscina cuenta otra historia distinta. Esa franja no es barro cualquiera: suele estar formada por depósitos minerales y, sobre todo, por comunidades de microorganismos que viven en condiciones extremas. Son bacterias y arqueas capaces de soportar temperaturas elevadas, cambios bruscos de acidez y concentraciones minerales que matarían a la mayoría de seres vivos. Estos organismos forman capas o “alfombras microbianas” que crecen donde el agua empieza a enfriarse. Cada pocos metros cambia la temperatura y cambia también el tipo de vida dominante, creando un efecto de anillos y manchas de colores.

En cierto sentido, esta escena parece un paisaje extraterrestre, pero es completamente terrestre. Y eso es lo interesante: la naturaleza no es solo bosques y animales, sino también energía interna, química, roca y agua. Aquí se ve cómo la Tierra combina geología y biología en un mismo fenómeno. La roca calienta el agua, el agua arrastra minerales, y esos minerales crean el entorno perfecto para una vida microscópica muy especializada.

Estos lugares son especialmente valiosos porque nos recuerdan que la vida puede surgir y adaptarse incluso en condiciones difíciles. De hecho, los científicos estudian estos entornos para comprender cómo pudieron existir formas de vida primitivas en la Tierra antigua, cuando el planeta era más caliente y hostil. Por eso una simple piscina termal no es solo un paisaje bonito: es también un símbolo de los procesos profundos que sostienen el mundo y de la capacidad asombrosa de la vida para colonizar cualquier rincón posible.

Hombre de Papúa (Indonesia) con pintura corporal y ornamentos tradicionales, en un entorno natural — Imagen: © Garakta-Studio.

La antropología parte de una idea muy simple y muy poderosa: para entender al ser humano hay que mirarlo completo, no solo como “mente” o como “sociedad”, sino también como cuerpo, historia evolutiva, ecología y cultura. En una imagen como esta vemos a una persona en un paisaje verde, con pintura facial y corporal, adornos y un bastón o lanza. Eso, para la antropología, no es “decoración exótica”: es lenguaje social. La forma de presentarse —marcas, colores, objetos, gestos— puede expresar pertenencia, identidad, estatus, momentos de la vida, roles comunitarios o significados rituales. Y, a la vez, es una manera de situarse ante los demás: “yo soy de aquí”, “yo pertenezco”, “yo cumplo una función”.

Y aquí entra lo que tú quieres subrayar: estudiar al ser humano también es estudiar la naturaleza. Primero, porque el ser humano es un animal: tenemos biología, necesidades, límites y una historia de adaptación. Pero, además, porque nuestra vida está siempre entrelazada con un entorno. La alimentación, los materiales que usamos, las técnicas para vivir, la salud y las enfermedades, el modo de desplazarnos, el trabajo y la organización social… todo eso ocurre dentro de un marco ecológico concreto. Incluso lo “cultural” (lo simbólico, lo ritual, lo estético) tiene un pie en lo material: en los recursos disponibles, en el clima, en los paisajes, en las relaciones con plantas y animales, y en la memoria colectiva de cómo sobrevivir y convivir.

Por eso la antropología es, en el fondo, una ciencia de la diversidad humana como parte de la diversidad natural. Nos recuerda que la humanidad no es una única forma de vivir, sino un abanico de soluciones —biológicas y culturales— para habitar el mundo. Y esa mirada tiene un efecto muy bonito: cuando entendemos que la cultura es también una forma de adaptación, y que la identidad se construye en diálogo con el entorno, la naturaleza deja de ser “lo que está fuera” y pasa a ser el tejido donde ocurre la vida humana.

2.3. Naturaleza y cultura: dos realidades inseparables

Cuando se habla de ciencias naturales, muchas veces se da por hecho que la naturaleza es algo “externo”, algo que está ahí fuera: los bosques, los animales, las montañas, los mares, el clima, los astros. En cambio, la cultura suele entenderse como algo puramente humano: el lenguaje, las tradiciones, las creencias, las ciudades, el arte, la técnica. Esta división parece clara a simple vista, pero en realidad es mucho más compleja. Naturaleza y cultura no son dos mundos separados, sino dos dimensiones que se entrelazan constantemente. Y entender esa relación es esencial para comprender el lugar de las ciencias naturales dentro del saber humano.

La naturaleza es el marco original de toda existencia. Sin la naturaleza no habría vida, ni alimentos, ni agua, ni aire, ni energía. La cultura, en cambio, aparece cuando el ser humano empieza a transformar el entorno y a construir un mundo simbólico y material propio. Pero esa cultura nunca se desarrolla en el vacío. Se construye sobre una base natural. Cada avance cultural, desde la agricultura hasta Internet, depende de recursos naturales, de leyes físicas, de materiales concretos y de energía. Incluso las ideas más abstractas, como la filosofía o la religión, surgen en cerebros biológicos y en sociedades que viven dentro de un ecosistema.

Esto significa que la cultura no es lo opuesto a la naturaleza. Es, en cierto modo, una prolongación de ella. El ser humano es naturaleza organizada de una forma extraordinaria, capaz de pensamiento, memoria y lenguaje. Y la cultura es la huella que deja esa naturaleza humana sobre el mundo. Por eso, aunque podamos distinguirlas para estudiar mejor cada una, separarlas del todo es una ilusión.

Un ejemplo sencillo lo demuestra: una ciudad parece un fenómeno cultural puro. Es arquitectura, planificación, economía, normas, transporte, política. Sin embargo, una ciudad también es un fenómeno natural en muchos sentidos. Está hecha de piedra, metal, madera, arena y agua. Depende de un clima, de un río cercano, de una red de recursos que vienen de la tierra. Incluso la forma de las ciudades cambia según el entorno: no se construye igual en el desierto que en un valle húmedo o en una costa. La cultura, por tanto, se adapta a la naturaleza, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello.

Lo mismo ocurre con la agricultura. Cuando el ser humano aprendió a sembrar, a domesticar animales y a producir alimentos, parecía que estaba imponiendo su voluntad sobre la tierra. Y en parte era así. Pero esa agricultura no es posible sin conocer, aunque sea de manera empírica, los ciclos naturales: las estaciones, la fertilidad del suelo, la lluvia, las plagas, las temperaturas. La cultura agrícola es un diálogo continuo con la naturaleza. Y lo interesante es que ese diálogo puede ser armonioso o destructivo, según cómo se gestione.

En realidad, la historia humana puede entenderse como una historia de interacción con la naturaleza. Las civilizaciones antiguas se levantaron cerca de grandes ríos: el Nilo, el Tigris y el Éufrates, el Indo, el río Amarillo. No fue casualidad. El agua y la fertilidad del suelo permitían la vida y el excedente agrícola, y ese excedente permitía el desarrollo de ciudades, ejércitos, sacerdocios, comercio y escritura. Es decir: la cultura nació en gran medida gracias a condiciones naturales favorables. Y cuando esas condiciones cambiaban —sequías, inundaciones, epidemias, agotamiento del suelo—, la cultura también se tambaleaba.

Pero la relación no es unilateral. La cultura también modifica la naturaleza. El ser humano es probablemente la especie que más ha transformado el planeta. Ha talado bosques, ha construido presas, ha alterado el curso de los ríos, ha cambiado el paisaje, ha extinguido especies y ha introducido otras nuevas en ecosistemas ajenos. En épocas recientes, la industrialización y la economía global han llevado esa transformación a un nivel sin precedentes. Hoy sabemos que la actividad humana puede incluso modificar el clima del planeta, alterando equilibrios atmosféricos que durante miles de años habían sido relativamente estables.

Este hecho plantea una idea inquietante: ya no vivimos en una naturaleza “pura”, independiente de nosotros. Vivimos en un mundo híbrido, donde lo natural y lo cultural están mezclados hasta tal punto que es difícil trazar una frontera. Un bosque puede parecer un ecosistema natural, pero puede haber sido replantado por el ser humano. Un lago puede ser artificial. Un paisaje puede ser el resultado de siglos de agricultura y ganadería. Incluso los animales salvajes se ven afectados por nuestra presencia, ya sea por contaminación, por cambios en el hábitat o por la presión humana sobre el territorio.

Por eso, en el pensamiento contemporáneo se ha extendido la idea de que la naturaleza ya no es simplemente un escenario donde ocurre la historia humana. La naturaleza es parte de la historia. Y la cultura es parte de la ecología. Somos un elemento más dentro de un sistema complejo. No somos observadores neutrales: somos agentes que alteran aquello que estudian.

Aquí aparece un aspecto crucial para las ciencias naturales: estudiar la naturaleza hoy significa estudiar también la huella humana. No se puede comprender la biología sin tener en cuenta la pérdida de biodiversidad. No se puede estudiar la atmósfera sin considerar las emisiones industriales. No se puede estudiar los océanos sin analizar el impacto del plástico y la contaminación química. Incluso la geología se ha visto obligada a pensar en una nueva etapa histórica, en la que la actividad humana deja marcas comparables a las grandes fuerzas naturales.

Pero esta relación no debe verse solo como un problema o una amenaza. También puede ser una oportunidad. La cultura no solo destruye: también puede proteger, restaurar y comprender. La ciencia misma es un producto cultural, y sin embargo es una de las herramientas más potentes que tenemos para conocer la naturaleza y para actuar con responsabilidad sobre ella. El ser humano es capaz de causar daño, pero también es capaz de reflexionar, corregirse y diseñar sistemas más equilibrados.

La relación entre naturaleza y cultura es inseparable porque el ser humano vive en una tensión constante entre dos realidades. Por un lado, somos animales biológicos, sometidos a necesidades físicas, a límites corporales y a leyes naturales. Por otro lado, somos seres simbólicos, capaces de construir mundos de significado: valores, religiones, ideas, proyectos, arte y ciencia. Esa doble condición nos hace únicos. Pero también nos hace vulnerables, porque muchas veces creemos que la cultura puede dominarlo todo y olvidamos que dependemos de un equilibrio natural que no controlamos del todo.

Comprender esta unidad entre naturaleza y cultura es una de las claves del pensamiento moderno. No solo porque nos ayuda a entender el pasado, sino porque define nuestro futuro. La ciencia natural no es simplemente un conocimiento “técnico”: es una forma de conocer el mundo real, el mundo que sostiene nuestra vida. Y la cultura no es solo entretenimiento o tradición: es la forma en que decidimos vivir dentro de ese mundo.

En definitiva, naturaleza y cultura son dos caras de una misma realidad. No pueden separarse sin deformar la comprensión del ser humano y del planeta. La cultura nace de la naturaleza, pero también la transforma. La naturaleza nos condiciona, pero también es transformada por nuestras decisiones. Y en ese cruce, en esa mezcla inevitable, se sitúa el desafío central de nuestra época: aprender a vivir con inteligencia dentro del sistema natural del que formamos parte, sin olvidar que nuestra cultura, por brillante que sea, depende siempre de la tierra que pisamos y del aire que respiramos.

Tormenta eléctrica en el desierto: un rayo ilumina el horizonte mientras la lluvia cae a lo lejos bajo un cielo oscuro, desierto Mojave, en California. Foto: Jessie Eastland. Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0. Original file (3,887 × 2,441 pixels, file size: 4.49 MB).

Una tormenta eléctrica en el desierto puede parecer algo contradictorio, porque solemos asociar el desierto con sequedad permanente y ausencia de agua. Sin embargo, precisamente por sus características extremas, el desierto es un escenario perfecto para la formación de tormentas muy violentas y espectaculares. Estas tormentas no son frecuentes, pero cuando ocurren pueden ser intensas, rápidas y peligrosas.

La causa principal está en el contraste térmico. Durante el día, el suelo desértico se calienta de forma brutal porque hay poca vegetación que amortigüe la radiación solar y apenas humedad que absorba calor. La tierra y las rocas acumulan energía y elevan mucho la temperatura del aire cercano. Ese aire caliente, al ser menos denso, tiende a ascender. Si en capas superiores de la atmósfera existe aire más frío, se genera un choque de masas de aire que favorece la convección, es decir, el ascenso rápido del aire caliente cargado de partículas y, en ocasiones, de humedad.