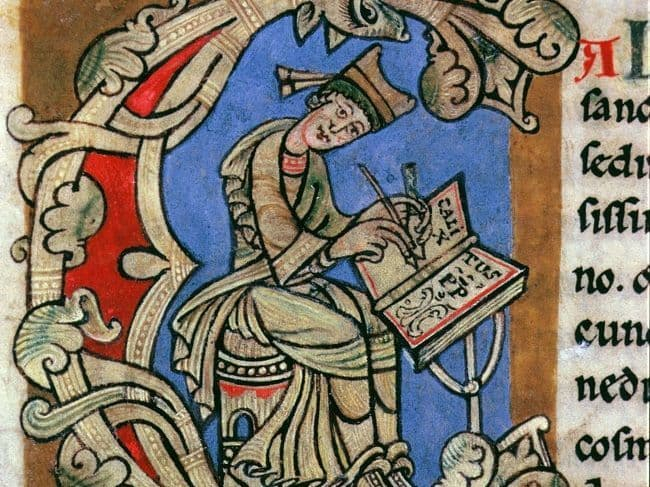

Miniatura del Códice Calixtino, siglo XII. Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago de Compostela, España. (Detalle).

El Códice Calixtino (Codex Calixtinus) es uno de los manuscritos medievales más importantes y fascinantes de Europa, especialmente vinculado a la ruta de peregrinación a Santiago de Compostela. Se trata de una obra excepcional tanto por su contenido histórico y religioso como por su relevancia cultural y artística.

el Códice Calixtino forma parte del llamado Liber Sancti Iacobi (Libro de Santiago). Esta obra del siglo XII (aproximadamente del año 1140) no es un texto único, sino una recopilación o compilación de escritos diversos dedicados al apóstol Santiago. El nombre «Códice Calixtino» proviene precisamente de esta compilación mayor.

El Liber Sancti Iacobi contiene sermones, misas, oraciones, relatos de milagros, cantos litúrgicos y narraciones históricas sobre la traslación de las reliquias del apóstol desde Jerusalén hasta Compostela, además de la famosa Guía del peregrino (Liber Peregrinationis), que es quizá la parte más conocida popularmente. El conjunto ofrece una visión integral y muy rica de la devoción medieval hacia Santiago Apóstol, así como detalles prácticos del Camino de Santiago en la Edad Media.

Por tanto, cuando hablamos del Códice Calixtino, estamos haciendo referencia específicamente al manuscrito más conocido que conserva el texto del Liber Sancti Iacobi, custodiado en la Catedral de Santiago de Compostela. Este códice es precisamente el testimonio más destacado de la importancia religiosa, cultural y social que tuvo la peregrinación jacobea en la Europa medieval.

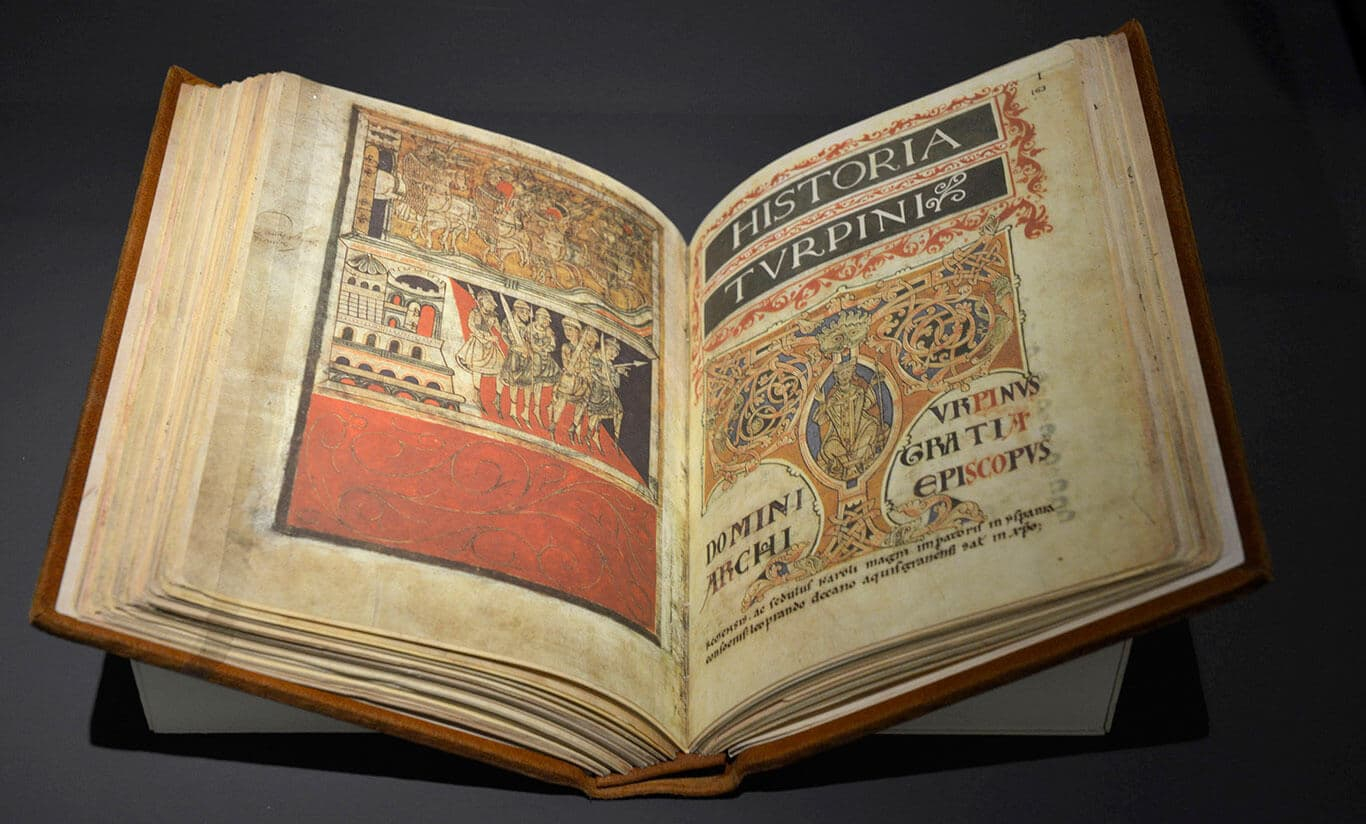

Códice Calixtino. Edu López. CC BY-SA 4.0. Original file (1,366 × 824 pixels, file size: 185 KB).

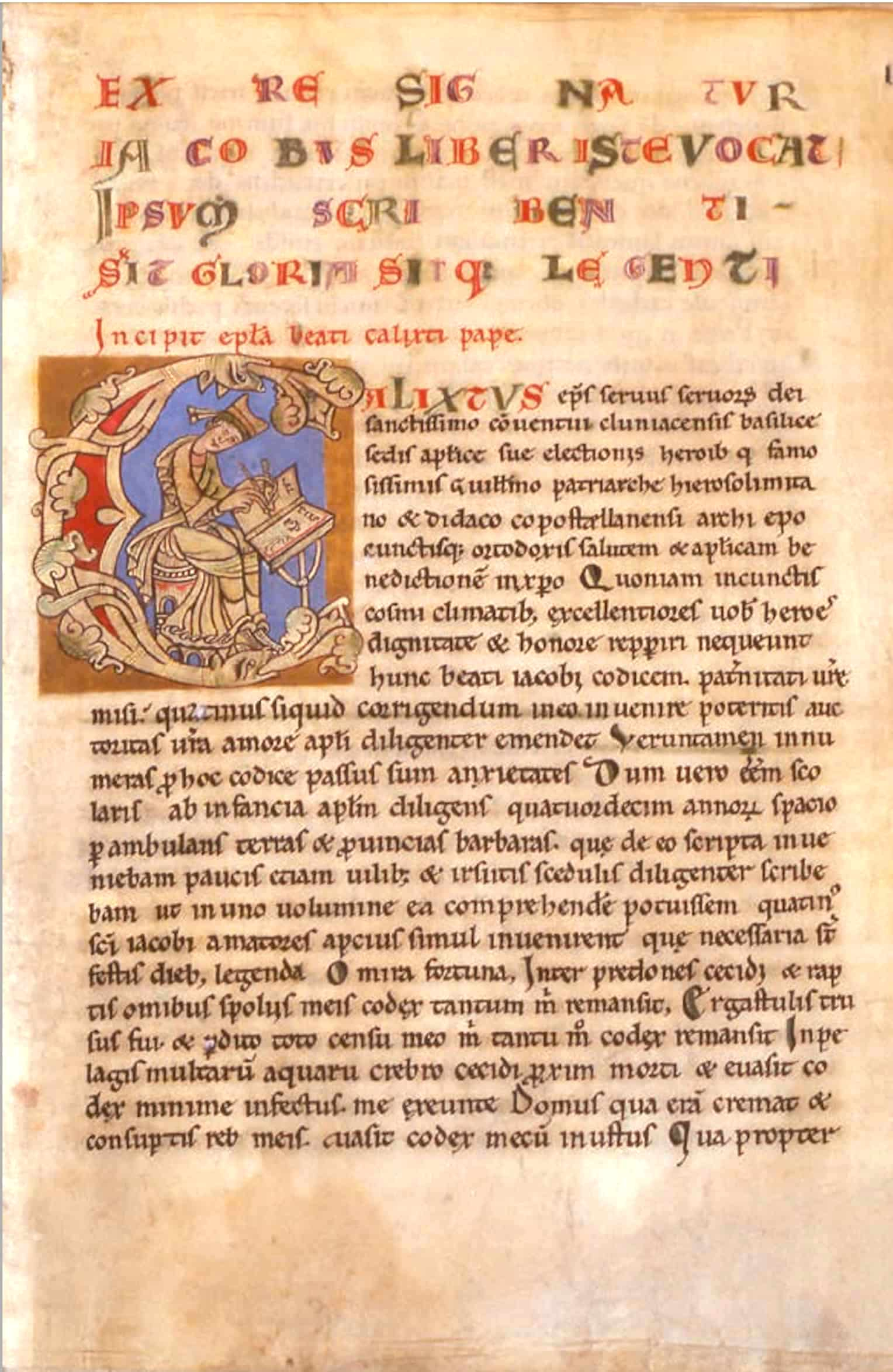

El Codex Calixtinus es un valioso códice elaborado en el siglo XII, entre 1135 y 1140, con el objeto de ensalzar y difundir las peregrinaciones jacobeas, el famoso Camino de Santiago. El nombre procede del supuesto autor o promotor de la obra, el papa Calixto II. Éste, antes de ser elegido pontífice se llamaba Guido de Borgoña; fue abad en Cluny y su relación con Santiago era próxima: su hermano Raimundo casó con Urraca, la hija de Alfonso VI, rey de Castilla y León, y recibió el título de conde de Galicia. También se ha atribuído a Aymeric Picaud, originario del Poitou, y canciller del papa. En cualquier caso, es seguro que el autor-compilador era francés, ya fuere un peregrino o alguien establecido en alguna localidad hispánica, donde abundaba la inmigración franca desde un siglo antes.

Introducción histórica: el contexto del Códice Calixtino.

A mediados del siglo XII, Europa experimentaba un profundo proceso de transformación cultural, religiosa y política. Era un tiempo de consolidación de reinos cristianos, de expansión del monacato, de florecimiento de las rutas de peregrinación y de fortalecimiento del poder eclesiástico. En ese escenario, la figura del apóstol Santiago el Mayor, uno de los doce discípulos de Jesús, adquirió una importancia extraordinaria como símbolo espiritual y político en el Occidente medieval. La idea de que sus restos reposaban en Galicia, en el confín del mundo conocido, en lo que se convirtió en la ciudad de Santiago de Compostela, otorgó al lugar un poder de atracción que pronto rivalizó con Roma y Jerusalén, convirtiéndose en uno de los grandes centros de peregrinación de la cristiandad.

En este contexto nace el Liber Sancti Iacobi, del cual el Códice Calixtino es la copia más conocida y conservada. Se trata de una compilación realizada hacia 1140, que reúne sermones, himnos litúrgicos, milagros, leyendas, textos hagiográficos y una guía práctica para los peregrinos que viajaban a Compostela. Aunque la obra se presenta bajo el nombre del papa Calixto II (de ahí su nombre «Calixtino»), esta atribución es simbólica y forma parte de una estrategia de autoridad textual habitual en la época. El verdadero impulsor de la obra fue probablemente el clérigo francés Aymeric Picaud, figura erudita y viajero, a quien se atribuye, entre otras cosas, la redacción del famoso Liber Peregrinationis, o Guía del peregrino, quinto libro del códice.

La creación de esta obra responde a una necesidad concreta de la Iglesia compostelana en pleno siglo XII: consolidar la legitimidad del culto a Santiago, reforzar la autoridad del arzobispado y situar a Compostela en el centro espiritual de Europa. La redacción del Liber Sancti Iacobi coincidió con una etapa de creciente afluencia de peregrinos provenientes de todo el continente, especialmente de Francia, Alemania e Italia. El manuscrito fue concebido como una herramienta litúrgica, doctrinal y propagandística al mismo tiempo: en él se exaltan los milagros del apóstol, se justifica teológicamente su importancia como patrón de España y defensor de la cristiandad, y se promueve la peregrinación como acto de piedad y camino de salvación.

Pero el valor del Códice Calixtino no se limita a su dimensión religiosa. Desde el punto de vista histórico y cultural, constituye una fuente privilegiada para conocer el imaginario de la Europa del siglo XII. En sus páginas se reflejan la mentalidad del peregrino medieval, el sistema de creencias, las tensiones entre cristianos y musulmanes, la idea de Europa como comunidad espiritual unificada bajo la fe, así como las prácticas concretas del viaje, el paisaje humano de los caminos y la arquitectura que se levantaba a lo largo de las rutas jacobeas. Es un testimonio escrito de un fenómeno colectivo y transnacional: el nacimiento del Camino de Santiago como espacio de circulación de personas, ideas, arte, lenguas y espiritualidad.

El manuscrito original se conserva en el archivo de la Catedral de Santiago de Compostela, y durante siglos permaneció en un relativo anonimato hasta que, gracias a los estudios filológicos y codicológicos modernos, comenzó a valorarse como una joya única de la cultura medieval europea. Su fama creció considerablemente en el siglo XXI, especialmente tras el espectacular robo que sufrió en 2011 y su posterior recuperación en 2012, un episodio que reavivó el interés del gran público por este manuscrito y lo colocó de nuevo en el centro del imaginario cultural contemporáneo.

Hoy el Códice Calixtino es mucho más que un manuscrito medieval. Es el símbolo de una Europa que buscaba unificarse en torno a una fe común, pero también una ventana abierta a un mundo de caminos, milagros, músicas, mitos y relatos que nos conectan con el corazón espiritual del Medievo. Su legado sigue vivo en cada paso que los peregrinos dan hacia Compostela y en cada estudio que lo redescubre como un hito en la historia de la literatura, la música, la religión y la identidad europea.

La figura del apóstol Santiago el Mayor ocupa un lugar destacado en la tradición cristiana y en la historia espiritual de Europa. Hijo de Zebedeo y hermano de Juan el Evangelista, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, testigo privilegiado de momentos clave como la Transfiguración y la agonía en Getsemaní. Su carácter impulsivo y ardiente le valió, junto a su hermano, el sobrenombre de “hijo del trueno”, según los evangelios. Fue también, según el libro de los Hechos, el primer apóstol mártir, ejecutado por orden del rey Herodes Agripa alrededor del año 44 d. C., lo que le confiere una aureola de fidelidad absoluta a su fe.

Más allá de su papel neotestamentario, la figura de Santiago adquirió una dimensión singular en la tradición hispánica. Según una antigua y persistente creencia, habría predicado en la península ibérica antes de regresar a Jerusalén, donde encontró la muerte. Posteriormente, sus discípulos habrían trasladado milagrosamente su cuerpo por mar hasta Galicia, donde lo enterraron en un lugar apartado y olvidado hasta que, siglos más tarde, fue redescubierto por revelación divina. Esta tradición dio origen al culto a Santiago en Compostela y al fenómeno de la peregrinación que lo convirtió en uno de los grandes santos de la cristiandad medieval.

Durante la Edad Media, Santiago se convirtió en un símbolo espiritual, cultural y político de enorme poder. Como patrón de los peregrinos, su figura acompañaba a los caminantes en su viaje hacia Compostela, no solo como intercesor celestial, sino como guía y protector del alma. En un plano más terrenal, también fue elevado a la condición de defensor de los reinos cristianos frente a los musulmanes, especialmente a partir del siglo XI, cuando aparece representado como caballero guerrero en la iconografía conocida como “Santiago Matamoros”. Esta imagen, con la espada alzada y montado a caballo, formó parte del imaginario de la Reconquista y consolidó su papel como patrón de España.

A lo largo de los siglos, Santiago ha sido figura de unión y controversia, de fe y política, de mística y leyenda. Su imagen ha sido esculpida en piedra, cantada en himnos, bordada en estandartes y escrita en códices como el Calixtino. Es un santo que ha viajado tanto como sus devotos, que ha cambiado de rostro con las épocas y que sigue siendo un referente vivo para creyentes y no creyentes. Hoy, más allá de su dimensión religiosa, representa también un ideal de camino compartido, de búsqueda personal, de cruce de culturas y de hospitalidad entre pueblos. La figura del apóstol Santiago permanece, como su tumba, en el umbral entre historia y mito, entre lo humano y lo sagrado, recordándonos que toda gran travesía empieza con una llamada interior y se consuma en la fidelidad a un destino.

El valor artístico y musical del Códice Calixtino

El Códice Calixtino, además de ser una obra de enorme valor religioso y literario, es también una joya del arte medieval en dos dimensiones fundamentales: la plástica y la musical. A lo largo de sus páginas, el manuscrito revela el refinamiento estético del scriptorium compostelano y la riqueza de la cultura visual y sonora del siglo XII, reflejando una síntesis entre lo espiritual, lo simbólico y lo sensorial que caracterizó a la cristiandad latina del románico pleno.

Desde el punto de vista artístico, el códice contiene iluminaciones y capitales decoradas que demuestran el cuidado con el que fue concebido. Aunque no es un manuscrito profusamente ilustrado como algunos libros de horas posteriores, sus elementos ornamentales revelan una intención clara de embellecer el texto y de hacer de él un objeto litúrgico valioso, digno del prestigio de la catedral compostelana. Las letras capitales aparecen coloreadas con motivos vegetales, geométricos y zoomorfos, siguiendo la estética románica imperante en los scriptoria del norte de España y del sur de Francia, influenciados por la cultura cluniacense. Algunas páginas presentan iniciales historiadas que introducen secciones clave, con una clara intención jerárquica y visualmente funcional.

Codex Calixtinus, Folio 4r, Apóstol Santiago. Autor: GDK

Pero es en el ámbito musical donde el Códice Calixtino alcanza un valor excepcional e incluso pionero. En su primer libro, que recoge piezas litúrgicas dedicadas al apóstol Santiago, se incluye un pequeño pero valiosísimo conjunto de composiciones musicales que lo convierten en uno de los primeros testimonios escritos de polifonía en Europa occidental. En particular, destacan los llamados organa a dos voces, que representan un hito en la evolución de la música sacra medieval. Estas piezas, como el célebre Congaudeant Catholici, muestran el tránsito desde el canto monódico gregoriano hacia la elaboración polifónica, donde dos líneas melódicas se entrelazan de forma armónica, anunciando lo que más tarde desarrollaría la escuela de Notre-Dame de París.

El Congaudeant Catholici, considerado por muchos el primer ejemplo completo de polifonía a tres voces de la historia occidental, es una pieza compleja, compuesta expresamente para ser cantada en honor a Santiago. Su presencia en el códice no solo responde a una función litúrgica, sino que también puede interpretarse como una expresión de la sofisticación cultural del clero compostelano y del alto nivel musical que se quería proyectar en las grandes solemnidades. La música del códice se inscribe así en una práctica coral colectiva, concebida para las grandes celebraciones religiosas en la catedral y en torno al culto al apóstol.

Desde el punto de vista notacional, las piezas musicales del códice están escritas en una forma temprana de notación cuadrada sobre tetragramas, antecedente directo del sistema moderno de pentagramas. Esta forma de escritura musical facilita hoy la reconstrucción y ejecución de estas obras, muchas de las cuales han sido interpretadas y grabadas por grupos especializados en música antigua, permitiéndonos experimentar de nuevo el sonido que resonaba en la Edad Media en los muros de Compostela.

El valor artístico y musical del Códice Calixtino no debe entenderse como algo accesorio o meramente decorativo. En el pensamiento medieval, lo bello, lo sonoro y lo sagrado estaban profundamente unidos. La música litúrgica no era solo un medio de expresión emocional, sino un acto de alabanza, un reflejo del orden cósmico y una vía para la elevación espiritual. Del mismo modo, la belleza visual del códice contribuía a su función pedagógica y simbólica, ayudando a los fieles a comprender la grandeza del mensaje sagrado y la centralidad de Santiago en el imaginario cristiano de la época.

Por todo ello, el Códice Calixtino no solo es un tesoro de la literatura jacobea, sino también un documento fundamental para la historia del arte y de la música medieval europea. Su preservación y estudio nos permiten acceder a una experiencia estética y devocional compleja, donde imagen, palabra y sonido se combinan para construir una visión integral de lo sagrado. Acompañado de imágenes del manuscrito original —especialmente de las páginas musicales— este bloque permite al lector contemporáneo asomarse al esplendor del culto a Santiago no solo desde el texto, sino también desde la belleza sensible que animaba los rituales y celebraciones del Camino.

Codex Calixtinus (Liber Sancti Jacobi), Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca. Anonimus.

Es una ilustración procedente de una copia del Codex Calixtinus (o Liber Sancti Iacobi) conservada en la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, datada en el siglo XIV. Aunque el original más famoso del códice se encuentra en la Catedral de Santiago de Compostela, se realizaron varias copias en siglos posteriores —como esta salmantina— con el fin de preservar y difundir su contenido en otros centros eclesiásticos importantes.

La ilustración está organizada en tres registros horizontales superpuestos, en un estilo característico de la iconografía narrativa medieval. Este tipo de disposición busca representar diferentes momentos o escenas de forma secuencial, casi como un cómic primitivo, destinado a un público que muchas veces no sabía leer, pero sí sabía interpretar imágenes.

En el registro superior aparece un personaje acostado, probablemente el apóstol Santiago yacente, lo que puede interpretarse como una representación de su muerte, sepultura o del momento en que su cuerpo es preparado para la traslación a Galicia desde Palestina.

En el registro intermedio, vemos una procesión de jinetes armados portando estandartes y lanzas, encabezados por un personaje destacado. Esta escena podría estar ilustrando un pasaje del Libro IV del Códice Calixtino, donde se narran las gestas de Carlomagno y sus caballeros, considerados protectores del culto jacobeo en su lucha contra los musulmanes en la península ibérica. Esta parte del códice mezcla lo histórico con lo legendario, y presenta a Carlomagno como instrumento divino para liberar el camino hacia Compostela.

El registro inferior muestra una procesión de clérigos y fieles, probablemente una escena litúrgica o una llegada de peregrinos a Santiago, transportando reliquias, libros o cálices. El personaje en el extremo derecho podría ser un obispo o abad, por su indumentaria y el gesto de bendición.

Esta ilustración combina elementos hagiográficos, históricos y rituales, algo muy típico del Codex Calixtinus, que fue concebido como un instrumento para consolidar la espiritualidad, el prestigio político y el culto litúrgico del apóstol. Su estilo es simple, con líneas marcadas y una paleta reducida de colores ocres y rojizos, lo cual era habitual en manuscritos de uso litúrgico o doctrinal.

Como parte del patrimonio gráfico vinculado al Camino de Santiago, esta imagen forma parte de una tradición visual que narraba la historia de Santiago, de Carlomagno y de los peregrinos en clave simbólica y pedagógica. El hecho de que esta copia se encuentre en Salamanca indica la extensión y el valor que tenía el códice en los centros de saber eclesiásticos del reino de León y Castilla durante el Bajo Medievo.

Contexto y valor histórico

El Códice Calixtino, creado en el siglo XII (alrededor de 1160), se atribuyó tradicionalmente al papa Calixto II (aunque hoy se sabe que esta atribución es simbólica). Su objetivo inicial era fomentar y organizar la peregrinación a Santiago, convirtiéndose así en una guía espiritual, histórica y práctica destinada a peregrinos medievales que emprendían el largo viaje hacia Galicia. Este manuscrito se conserva actualmente en la Catedral de Santiago de Compostela y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Estructura y contenidos

El códice consta de cinco libros con contenidos muy variados:

Libro I del Codex Calixtinus: la exaltación litúrgica de Santiago Apóstol Litúrgico, con textos religiosos, homilías, oraciones, e información sobre celebraciones litúrgicas.

El Libro I del Codex Calixtinus constituye el núcleo litúrgico de toda la compilación y revela con claridad la intención profunda del manuscrito: consolidar el culto al apóstol Santiago como uno de los grandes centros espirituales de la cristiandad occidental. Esta sección reúne una colección extensa y cuidadosamente organizada de textos religiosos destinados al uso en la misa, el oficio divino y otras celebraciones litúrgicas en honor a Santiago el Mayor. Compuesta probablemente por clérigos vinculados a la catedral de Compostela durante el siglo XII, esta parte del códice muestra el deseo de institucionalizar y formalizar una liturgia propia para el santuario gallego, al mismo nivel que Roma o Jerusalén.

En su conjunto, el Libro I ofrece himnos, responsorios, antífonas, colectas, secuencias, oraciones y sermones que cubren diversos momentos del calendario litúrgico dedicado al apóstol. El punto culminante de esta sección lo constituye la solemnidad del 25 de julio, fiesta mayor de Santiago, para la cual se presentan formularios completos tanto para la misa como para el oficio. También se incluyen textos para otras fechas importantes del ciclo litúrgico, como la festividad de la traslación del cuerpo del apóstol o la dedicación del altar. Este esfuerzo por reunir una liturgia coherente y unificada refleja una estrategia clara de fortalecimiento del culto local, adaptándolo a las normas universales de la Iglesia romana pero dotándolo al mismo tiempo de una identidad singular.

Uno de los aspectos más destacados del Libro I es la inclusión de piezas musicales compuestas expresamente para las celebraciones jacobeas. Estas composiciones representan un testimonio único del repertorio musical sacro en la Europa del siglo XII. Entre ellas se encuentra el célebre Dum pater familias, himno procesional escrito en honor al apóstol, que se convirtió en una especie de «himno oficial» de los peregrinos del Camino de Santiago. También destacan varias piezas en notación polifónica temprana, como el Congaudeant catholici, que marcan un hito en la historia de la música occidental y que consolidan al códice como una fuente fundamental para el estudio de la liturgia cantada en la Edad Media.

Desde el punto de vista doctrinal, el Libro I también incluye sermones y homilías que exaltan la figura de Santiago como discípulo privilegiado de Cristo, testigo de su gloria en la transfiguración y mártir por su fe. Estas piezas construyen una imagen teológicamente elaborada del apóstol, que no solo lo presenta como intercesor poderoso en el cielo, sino también como protector especial de los reinos cristianos de la península ibérica. En muchos pasajes se destaca el papel de Santiago como “caballero espiritual” y “patrón de las Españas”, en línea con la imagen que más tarde cristalizaría en la figura de Santiago Matamoros.

En definitiva, el Libro I del Codex Calixtinus es mucho más que un repertorio litúrgico. Es una herramienta estratégica para la difusión del culto compostelano, una obra de arte religiosa y musical, y un ejemplo privilegiado de cómo la liturgia medieval era al mismo tiempo acto de fe, representación simbólica y afirmación institucional. A través de sus textos y cantos, este libro sagrado unifica a la comunidad de creyentes en torno a la figura de Santiago, ennoblece el Camino como experiencia espiritual y consolida a Compostela como meta de peregrinación universal.

Libro II del Codex Calixtinus: los milagros de Santiago y la afirmación de lo sobrenatural

El Libro II del Codex Calixtinus está dedicado íntegramente a narrar una serie de milagros atribuidos al apóstol Santiago, recogidos con la finalidad de exaltar su poder espiritual, consolidar su prestigio como intercesor celestial y reforzar su papel como protector de los fieles, en especial de los peregrinos. Esta sección, mucho más narrativa que litúrgica, se estructura como una antología de episodios prodigiosos que dan testimonio del vínculo vivo entre el santo y sus devotos, tanto en vida como después de su muerte. El tono de estos relatos, entre la crónica y la hagiografía, combina lo teológico con lo legendario, lo moralizante con lo devocional.

Los milagros recogidos en este libro tienen lugar en distintos escenarios: en el propio santuario de Compostela, a lo largo del Camino de Santiago, en tierras lejanas del norte de Europa o en peligrosas travesías marítimas. Esta diversidad geográfica no es casual, sino que responde a una estrategia clara de universalización del culto a Santiago. El mensaje subyacente es que el poder del apóstol no está limitado por fronteras ni distancias: allá donde se invoque su nombre con fe sincera, allí puede manifestarse su intervención milagrosa. Santiago aparece así como un santo global, que vela tanto por los peregrinos como por los navegantes, los enfermos, los pobres, los prisioneros y los cristianos amenazados por enemigos o injusticias.

Algunos de los relatos más célebres del Libro II narran curaciones milagrosas, liberaciones de cautiverio, salvamentos en alta mar o castigos divinos infligidos a quienes profanan su culto. En muchos casos, los beneficiarios son peregrinos humildes, lo que refuerza la idea de Santiago como protector del viajero, guía espiritual del Camino y defensor de los débiles. También se recogen milagros relacionados con objetos sagrados, como el bordón, la concha o el altar compostelano, dotados de un poder simbólico que remite directamente al culto jacobeo. En estos relatos se ve cómo lo cotidiano se entrelaza con lo sobrenatural, y cómo la figura del santo actúa como mediador entre el cielo y la tierra.

El propósito de esta recopilación no es simplemente entretener o maravillar, sino catequizar, conmover y reforzar la fe del lector o del oyente. En la mentalidad medieval, los milagros eran una prueba concreta de la santidad y una forma de legitimación del culto. La repetición de ciertos motivos —el sueño revelador, la aparición luminosa, la súplica angustiosa seguida de una intervención providencial— obedece a una lógica didáctica, que busca grabar en la memoria colectiva la omnipotencia de Dios manifestada a través de sus santos. En este sentido, el Libro II cumple una función pastoral y propagandística de primer orden: presenta a Santiago no solo como un mártir glorioso, sino como un agente activo en el mundo contemporáneo, cercano, accesible y compasivo.

Además de su dimensión religiosa, estos relatos ofrecen una fuente de gran valor histórico y antropológico. Nos permiten vislumbrar las preocupaciones, esperanzas, temores y códigos de conducta de la sociedad del siglo XII. Revelan la importancia de la peregrinación como experiencia espiritual, pero también los riesgos del camino, las tensiones sociales, las injusticias y los anhelos de justicia divina. También nos hablan del papel del apóstol en la consolidación de la identidad cristiana frente a amenazas externas o internas, en una época marcada por las cruzadas y por la reconquista de territorios peninsulares frente al islam.

En resumen, el Libro II del Codex Calixtinus nos traslada al corazón de la espiritualidad medieval, donde lo milagroso formaba parte del tejido cotidiano de la fe. Estas narraciones no solo refuerzan la devoción al apóstol Santiago, sino que construyen una visión del mundo donde el bien y el mal, la justicia y la gracia, el peligro y la salvación, están siempre mediados por la intervención divina. A través de estos relatos, el manuscrito se convierte en una herramienta de evangelización, en un instrumento de cohesión espiritual para la comunidad de peregrinos y en un vehículo para la difusión internacional del prestigio compostelano.

Prólogo. Desconocido – Ortiz Baeza, José Antonio; Paz de Santos, Manuel; García Mascarell, Francisco (2010): Camino de Santiago, Relaciones geográficas, históricas y artísticas, p. 58, Ministerio de Defensa. ISBN 978-84-9781-536-9. Dominio Público.

Libro III del Codex Calixtinus: la traslación del apóstol Santiago al fin del mundo

El Libro III del Codex Calixtinus está dedicado a uno de los relatos más emblemáticos de la tradición jacobea: la traslación del cuerpo del apóstol Santiago desde Jerusalén hasta Galicia. Esta historia constituye el núcleo simbólico de la legitimidad compostelana. A través de ella, se construye la idea de que los restos del apóstol, uno de los discípulos más cercanos a Cristo, descansan en el extremo occidental del mundo conocido, en una tierra remota y apartada, destinada por voluntad divina a convertirse en uno de los grandes centros de peregrinación de la cristiandad.

Según la tradición recogida en este libro, tras su martirio en Jerusalén a manos de Herodes Agripa, el cuerpo de Santiago fue rescatado por sus discípulos —los nombres más repetidos son Atanasio y Teodoro— quienes, siguiendo una inspiración divina, lo colocaron en una barca de piedra que, sin velas ni timón, atravesó milagrosamente el Mediterráneo y la costa atlántica hasta llegar a las costas de Gallaecia. En este viaje prodigioso, la barca habría arribado al puerto de Iria Flavia, actual Padrón, lugar que marca el inicio simbólico de la presencia del apóstol en suelo gallego. Desde allí, el cuerpo fue trasladado tierra adentro hasta ser enterrado en un bosque remoto conocido como Liberum Donum, donde siglos después sería redescubierto, dando lugar al nacimiento del santuario de Compostela.

La narración de este traslado, por tanto, no es solo un relato legendario, sino una pieza clave de construcción mítica e identidad espiritual. El desplazamiento del cuerpo de Santiago desde Tierra Santa hasta el confín occidental del continente responde a una lógica simbólica profundamente medieval. El apóstol, cuya misión evangelizadora había sido asignada, según la tradición, a Hispania, regresa en cuerpo para sellar su vínculo eterno con estas tierras, convirtiendo Galicia en un lugar sagrado y escogido. Su presencia física garantiza la sacralidad del territorio, otorga autoridad espiritual a la Iglesia local y justifica la peregrinación como un acto de acercamiento no solo espiritual, sino físico al santo.

El relato del Libro III está impregnado de elementos prodigiosos, como la barca de piedra, la travesía sin medios naturales, los animales que custodian el cuerpo, los enemigos que intentan profanar el enterramiento y los signos celestiales que marcan su destino. Todo ello sigue los códigos narrativos de las translatio sancti, un género hagiográfico habitual en la Edad Media, que servía para justificar la presencia de reliquias en lugares alejados de su origen y para legitimar los centros de culto que las albergaban. En el caso compostelano, esta traslación era esencial para establecer una conexión directa entre Santiago y Galicia, sin la cual el fenómeno del Camino no tendría su razón de ser.

Desde una perspectiva política y eclesiástica, este relato también cumple una función estratégica. Sitúa a Santiago no solo como apóstol, sino como patrón espiritual de Hispania, protector de sus reinos cristianos y figura tutelar del proceso de expansión de la fe cristiana hacia el oeste. En un tiempo en que la península ibérica se encontraba dividida entre dominios musulmanes y cristianos, la presencia de los restos del apóstol confería a Galicia y a Compostela un prestigio incuestionable, al tiempo que justificaba la dimensión sagrada del territorio.

El Libro III del Codex Calixtinus, aunque breve en extensión, es inmenso en significación. Constituye el puente narrativo entre la vida y martirio del apóstol y el desarrollo posterior de su culto, al tiempo que otorga a la peregrinación un sentido profundamente encarnado: los caminantes no acuden solo a venerar una figura espiritual, sino a postrarse ante su cuerpo glorioso, que ha vencido la muerte y el espacio mediante la intervención divina. De este modo, la traslación de Santiago no solo explica el origen del santuario compostelano, sino que enraíza el fenómeno del Camino en una geografía sagrada, cargada de memoria, fe y destino.

Libro IV del Codex Calixtinus: Carlomagno, la cruzada sagrada y la legitimación del Camino

El Libro IV del Codex Calixtinus, conocido tradicionalmente como el Historia Karoli Magni et Rotholandi, se aparta del tono litúrgico y hagiográfico de los libros anteriores para adentrarse en el terreno de la épica cristiana y la leyenda política. Es una narración que entrelaza historia, mito, propaganda y visión religiosa de la guerra. En él se cuenta cómo Carlomagno, emperador de los francos y figura máxima del cristianismo occidental en la Alta Edad Media, habría sido elegido por Dios y por el propio apóstol Santiago para liberar Hispania del dominio musulmán y abrir así el camino hacia su sepulcro en Compostela.

Atribuido falsamente al propio papa Calixto II, este libro responde a una intención clara: vincular el culto a Santiago y la peregrinación a Compostela con la figura heroica y sacralizada de Carlomagno, emblema de la defensa de la fe cristiana en Europa. En el relato, el emperador es guiado por una visión enviada por el apóstol, en la que este le muestra la ubicación de su tumba y le encomienda la misión de liberar los caminos que conducen hasta ella. De este modo, la empresa bélica de Carlomagno adquiere una dimensión espiritual: no es solo una cruzada militar, sino una gesta providencial destinada a preparar el acceso de los fieles al santuario compostelano.

El libro narra cómo Carlomagno emprende la conquista de Hispania, cómo sus tropas luchan contra los musulmanes y cómo, en el punto culminante del relato, tiene lugar la famosa batalla de Roncesvalles, donde muere su sobrino Roldán, figura central de la Chanson de Roland y símbolo del caballero cristiano. Este episodio, recogido también en la literatura épica francesa, adquiere aquí un tono hagiográfico y marcadamente simbólico. La muerte de Roldán y sus compañeros se presenta como un sacrificio por la causa sagrada del Camino, y su martirio los eleva a la categoría de héroes cristianos. La espada de Roldán, el olifante, y otros elementos de la leyenda se integran en una narrativa que combina elementos literarios franceses con la tradición hispana del apóstol guerrero.

El texto no tiene pretensiones de exactitud histórica. Su valor reside precisamente en la forma en que construye una mitología política y espiritual en torno al Camino de Santiago, dotándolo de una historia épica que enlaza con el imaginario cruzado y caballeresco del siglo XII. Al convertir a Carlomagno en protagonista del relato, el códice asocia el prestigio de Compostela con el ideal de cristiandad unida bajo una autoridad imperial y religiosa, presentando la peregrinación no solo como un acto devocional, sino como parte de una gran empresa histórica de reconquista y restauración del orden cristiano.

Además, este libro responde a una preocupación muy concreta de la Iglesia compostelana en su tiempo: legitimar la ruta francesa del Camino de Santiago, es decir, las vías que cruzaban los Pirineos y llegaban desde los grandes centros de peregrinación del norte de Europa. La vinculación con Carlomagno, rey de los francos, sirve para justificar la importancia de estas rutas y para establecer un lazo simbólico entre Francia y Compostela. De esta manera, el texto refuerza la dimensión internacional del culto a Santiago y sitúa al Camino como un eje vertebrador de la espiritualidad europea medieval.

Desde un punto de vista literario, el Historia Karoli Magni et Rotholandi es una pieza fascinante, en la que confluyen la hagiografía, la épica caballeresca y la crónica política. A diferencia de las chansons de geste puramente heroicas, este texto sitúa la acción militar bajo la tutela del apóstol y con un fin espiritual claro. El emperador actúa no por ambición terrenal, sino por obediencia divina. La guerra se convierte en un medio de purificación del territorio y de restauración del orden cristiano, en perfecta sintonía con el ideal de la Reconquista que se gestaba en la península ibérica en ese tiempo.

En resumen, el Libro IV del Codex Calixtinus es una pieza clave para comprender cómo se construyó la identidad espiritual, política y cultural del Camino de Santiago. Al integrar la figura de Carlomagno y los temas épicos de la cruzada, el códice ofrece una narrativa poderosa en la que el apóstol Santiago aparece no solo como protector de los peregrinos, sino como inspirador de imperios, guía celestial de los reyes cristianos y defensor de la fe frente al islam. Este relato, más que una simple leyenda, es un ejemplo de cómo la memoria colectiva se construyó a través de la palabra escrita, del símbolo heroico y del deseo de unir fe, política y cultura bajo el signo del Camino.

Libro V del Codex Calixtinus: el Liber Peregrinationis, una guía medieval para el alma y los caminos

El Libro V del Codex Calixtinus, conocido como Liber Peregrinationis o Guía del Peregrino, es sin duda la parte más famosa y citada de toda la compilación. Es, a todos los efectos, la primera guía de viajes de Europa occidental, redactada con el objetivo de acompañar al peregrino medieval no solo espiritualmente, sino también de forma práctica y concreta a lo largo del Camino hacia Santiago de Compostela. Esta sección, atribuida con bastante consenso al clérigo francés Aymeric Picaud, se convierte en un testimonio vivo del fenómeno peregrino del siglo XII y en un documento de valor incalculable para el estudio de la geografía, la cultura y la espiritualidad del Occidente medieval.

El Liber Peregrinationis no es un texto hagiográfico, ni un sermón, ni una crónica de milagros, sino un manual del viajero medieval, escrito en latín culto pero con una intención profundamente didáctica y orientada a la acción. Su contenido abarca indicaciones geográficas detalladas, descripciones de caminos, ríos, puentes, ciudades, pueblos y monasterios, advertencias sobre peligros del trayecto, comentarios sobre costumbres locales, e incluso observaciones sobre la calidad del pan, el vino y el carácter de los lugareños. Es un retrato directo y sin adornos de lo que significaba atravesar la Europa del siglo XII a pie, con escasos medios, en un viaje largo, incierto y muchas veces arriesgado.

El recorrido principal que describe el libro parte de los cuatro caminos franceses clásicos que atraviesan el sur de Francia —desde Arlés, Le Puy, Vézelay y Tours—, que convergen en Ostabat (actual Navarra) para cruzar los Pirineos por Roncesvalles e ingresar en la península ibérica. A partir de ahí, el autor detalla las etapas del Camino Francés hasta Santiago, haciendo paradas clave en lugares como Pamplona, Estella, Logroño, Burgos, Carrión de los Condes, León, Astorga y Compostela. Cada ciudad es descrita con sus particularidades arquitectónicas, sus iglesias, reliquias y costumbres, permitiendo al lector del códice —y al peregrino real— formar una idea bastante clara de lo que iba a encontrar en su ruta.

Uno de los aspectos más interesantes del Liber Peregrinationis es su carácter cruzado entre lo espiritual y lo mundano. Por un lado, se insiste en el valor salvífico de la peregrinación, en los beneficios espirituales de postrarse ante la tumba del apóstol, en la dimensión penitencial y mística del viaje. Por otro, se ofrece un sinfín de consejos prácticos: dónde encontrar hospitales, qué ríos son peligrosos, qué pueblos tienen taberneros deshonestos, qué caminos evitar por presencia de bandidos, qué reliquias vale la pena venerar, qué portales románicos admirar o qué monasterios ofrecen buena acogida. Este equilibrio entre lo religioso y lo pragmático hace que el texto tenga una vivacidad extraordinaria y un valor documental de primer orden.

Además de su función orientadora, el Libro V también refleja un proyecto eclesiástico y cultural ambicioso. En él, Compostela se presenta no solo como un lugar santo, sino como la meta suprema del peregrino cristiano, equivalente en dignidad a Jerusalén o Roma. El Camino es descrito como un eje vertebrador de la fe cristiana en Europa, un canal de circulación espiritual, cultural y económica que une pueblos diversos bajo una misma devoción. La guía no es, por tanto, un simple compendio de rutas, sino una herramienta de cohesión espiritual que impulsa la internacionalización del culto jacobeo y la imagen de Compostela como centro de irradiación del cristianismo occidental.

Desde el punto de vista literario, el Liber Peregrinationis se mueve entre la narración, la descripción y la exhortación. Su tono combina la voz del viajero experimentado con la autoridad del eclesiástico que escribe desde una intención pastoral. En sus páginas se alternan pasajes de precisión casi cartográfica con otros de entusiasmo piadoso o de mordaz ironía, especialmente cuando se refiere a las costumbres de algunos pueblos o al comportamiento de ciertos clérigos. Esto añade un toque humano y personal que lo distingue de otros textos religiosos de su época.

Hoy en día, el Libro V del Codex Calixtinus se considera una joya de la literatura medieval, un documento imprescindible para conocer el origen del Camino de Santiago y una fuente primaria de referencia para arqueólogos, historiadores, filólogos y peregrinos modernos. Su reedescubrimiento y difusión en los siglos XX y XXI han contribuido enormemente a la recuperación del Camino como fenómeno cultural y espiritual contemporáneo.

En resumen, el Liber Peregrinationis no solo cierra el Codex Calixtinus, sino que lo corona con una visión extraordinaria del viaje como acto de fe, de esfuerzo y de encuentro con lo sagrado. A través de sus páginas, el lector medieval —y el lector de hoy— comprende que caminar hacia Santiago no era solo cruzar caminos, sino también atravesar la geografía del alma, enfrentarse a lo desconocido, abrirse a la experiencia del otro y, al final, alcanzar una meta donde tierra y cielo, historia y leyenda, se funden en el resplandor de la tumba del apóstol.

Sobre el Camino de Santiago

Hacer el Camino de Santiago ha sido, desde sus orígenes, una experiencia profundamente espiritual y transformadora. En la Edad Media, recorrer los senderos hacia la tumba del apóstol Santiago en Compostela significaba emprender un viaje sagrado que combinaba penitencia, fe y redención. Era una forma de buscar el perdón de los pecados, cumplir una promesa, agradecer un milagro o alcanzar una indulgencia. Para muchos, representaba una oportunidad única de acercarse a Dios a través del esfuerzo físico y el desprendimiento material, en un mundo donde el cuerpo y el alma se consideraban unidos en el acto de peregrinar. La dureza del camino, los riesgos constantes y la incertidumbre eran parte esencial del valor espiritual del viaje. En ese sentido, el Camino no era solo una travesía geográfica, sino también un recorrido interior, una metáfora del paso por la vida hacia la salvación.

Además, el Camino de Santiago en la Edad Media fue un símbolo de unidad de la cristiandad europea. A través de él circulaban no solo peregrinos, sino también ideas, arte, lenguas, técnicas y costumbres. La ruta jacobea contribuyó a configurar una identidad espiritual común en una Europa fragmentada políticamente pero unida por la fe. Compostela se convirtió en un lugar donde convergían gentes de muy distintas procedencias bajo un mismo ideal de devoción y esperanza.

Hoy, aunque vivimos en una época muy distinta, el Camino de Santiago conserva una fuerza simbólica sorprendente. Para muchas personas, creyentes o no, sigue siendo un acto de búsqueda y de sentido. Algunos lo recorren como peregrinación religiosa, otros como desafío personal, necesidad de desconexión, superación física o reencuentro con uno mismo. A pesar de la modernidad, el Camino mantiene esa capacidad de generar transformación, introspección y contacto humano profundo. Caminar durante días o semanas, en soledad o en comunidad, produce una ruptura con la vida cotidiana que invita a la reflexión, al silencio y a la escucha.

Hoy el Camino representa la posibilidad de detenerse, de mirar hacia dentro, de recuperar el valor de lo esencial. Es una experiencia que mezcla lo ancestral con lo contemporáneo, lo físico con lo simbólico, lo individual con lo colectivo. Por eso, a lo largo de los siglos, y más allá de sus raíces religiosas, el Camino de Santiago ha permanecido vivo, reconfigurándose con cada época, pero conservando su esencia: ser un camino hacia algo más profundo que un simple destino geográfico.

Significado cultural y artístico

Desde una perspectiva cultural, el Codex Calixtinus no es solo una guía religiosa o litúrgica, sino un verdadero compendio del saber, la sensibilidad y la mentalidad de la Europa medieval. Este manuscrito, escrito en latín con gran esmero y claridad, constituye un testimonio privilegiado del dinamismo cultural del siglo XII. En sus páginas se refleja no solo la devoción al apóstol Santiago, sino también una visión amplia del mundo cristiano occidental en movimiento. A través de sus relatos, sermones, cantos y descripciones prácticas, el códice ofrece una ventana directa al fenómeno de la peregrinación como hecho religioso, pero también como fenómeno social, económico y cultural.

El Codex Calixtinus da cuenta de la movilidad internacional de la época, del entramado de rutas que cruzaban reinos y lenguas, y de la existencia de un espacio común europeo articulado en torno a la fe y al Camino. Se mencionan en él pueblos, ciudades, costumbres locales, hospitales, abadías y mercados, lo que lo convierte en una fuente de primer orden para comprender las redes de comunicación, comercio y hospitalidad que vertebraban el Occidente medieval. Incluso detalles aparentemente menores, como las menciones a la calidad del pan, del vino o del carácter de ciertos pueblos, revelan la riqueza antropológica del manuscrito, que no se limita a lo espiritual, sino que retrata también la vida cotidiana de los caminantes.

Además, su dimensión artística es doble. Por un lado, el manuscrito contiene una caligrafía cuidada, iluminaciones decorativas y capitales ornamentadas que responden a los cánones visuales del arte románico. Por otro, y quizá aún más notable, es su papel como una de las fuentes más antiguas y valiosas de música polifónica en Europa occidental. Las composiciones incluidas, especialmente en el Libro I, anticipan el desarrollo de la música sacra coral y anuncian los primeros pasos de la polifonía organizada, convirtiendo al códice en una joya también desde el punto de vista de la historia de la música.

En suma, el Codex Calixtinus trasciende con creces su función devocional. Es un documento cultural total, que une lo escrito y lo cantado, lo espiritual y lo práctico, lo litúrgico y lo humano. Su valor artístico no radica solo en su belleza, sino en su capacidad para sintetizar una época, un ideal religioso y una experiencia colectiva que marcó profundamente la identidad europea. A través de él, se preserva y proyecta el legado cultural del Camino de Santiago como una de las más poderosas expresiones del alma medieval.

El robo y la recuperación del Códice Calixtino: una historia moderna digna de una leyenda medieval

En julio de 2011, el Codex Calixtinus, celosamente custodiado durante siglos en el archivo de la Catedral de Santiago de Compostela, fue objeto de un robo tan insólito como inquietante. El manuscrito, considerado uno de los tesoros más valiosos del patrimonio histórico y cultural de Europa, desapareció sin dejar rastro, desencadenando una ola de conmoción tanto en Galicia como en el resto del mundo. Su pérdida fue percibida como una herida profunda al corazón de la cultura jacobea, y pronto el suceso adquirió dimensiones internacionales. ¿Cómo era posible que uno de los documentos más emblemáticos del medievo cristiano, protegido en una de las catedrales más vigiladas del continente, hubiera desaparecido sin que nadie lo advirtiera?

Durante más de un año, las investigaciones se sucedieron en medio del silencio, la incertidumbre y la creciente preocupación. Lo que parecía un episodio digno de una novela de misterio medieval se resolvió de forma sorprendente en julio de 2012, cuando la Policía Nacional española logró recuperar el códice intacto en un garaje de Milladoiro, una localidad próxima a Compostela. El responsable del robo resultó ser un exempleado de la catedral, electricista de profesión, que había trabajado durante años en el templo y conocía perfectamente sus rutinas, accesos y puntos vulnerables. Junto al manuscrito, se encontraron otras piezas sustraídas del archivo catedralicio, así como dinero en metálico y objetos de culto desaparecidos.

La recuperación del códice fue recibida con un profundo alivio y con renovado asombro por parte de las autoridades, especialistas y ciudadanos. El manuscrito regresó a su lugar de origen sin daños graves, y el incidente, lejos de empañar su historia, contribuyó a revalorizar su significado simbólico, su fragilidad y la necesidad de proteger el patrimonio cultural con mayor rigor. En cierto modo, el robo del Codex Calixtinus lo devolvió al centro de la conciencia colectiva, haciendo que miles de personas conocieran su existencia y se interesaran por su contenido, historia y valor artístico.

Este episodio reciente reveló no solo las carencias de seguridad en instituciones culturales de primer nivel, sino también la vigencia emocional y patrimonial de los grandes símbolos del pasado europeo. El códice, que había atravesado ocho siglos entre archivos, guerras, saqueos y cambios de régimen, reapareció en el siglo XXI como un recordatorio tangible de la riqueza y vulnerabilidad de nuestro legado compartido. La historia del robo se ha convertido, en sí misma, en una página añadida a la larga biografía del manuscrito, reafirmando su condición de ícono vivo, no solo del mundo medieval, sino de nuestra memoria cultural contemporánea.