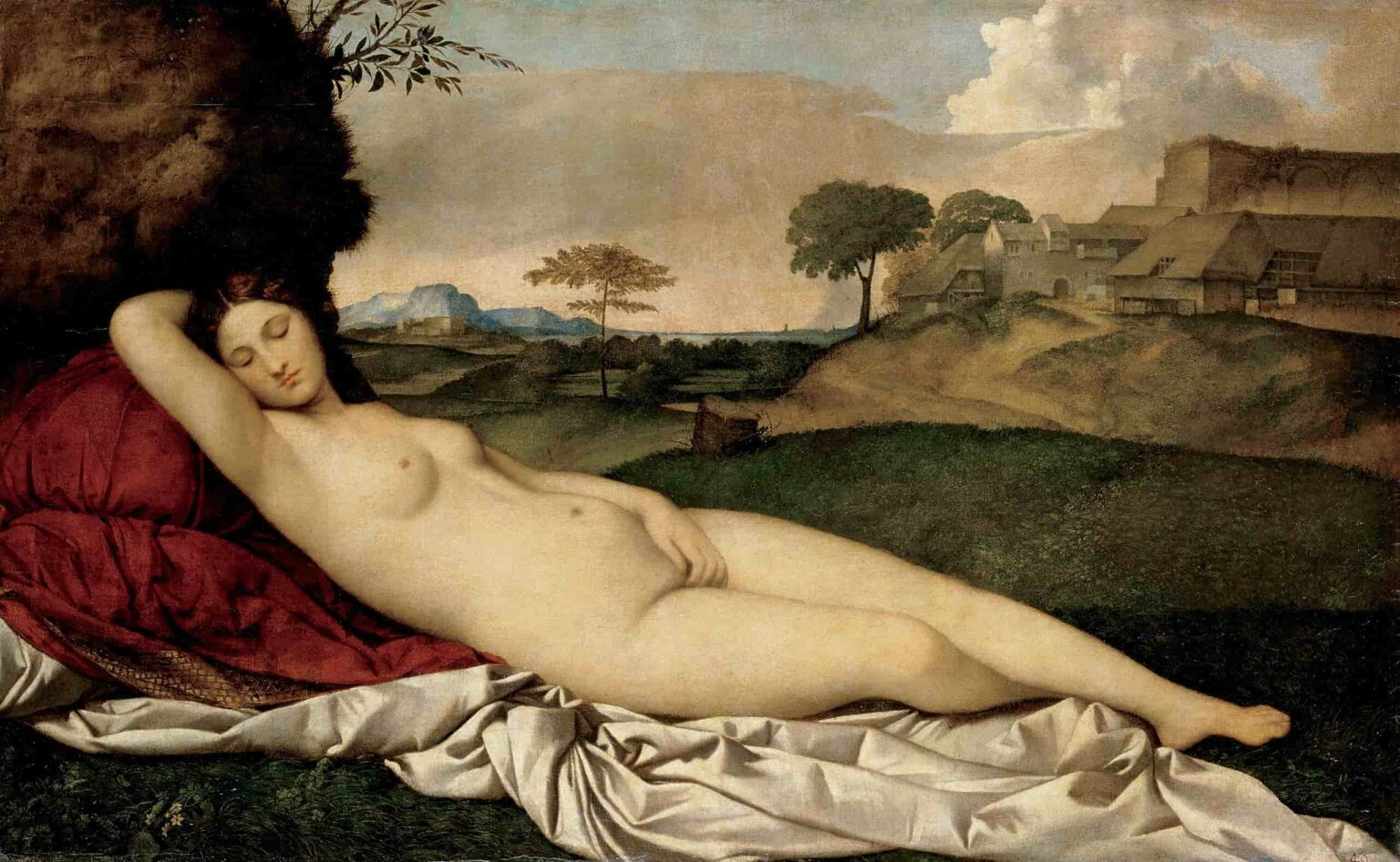

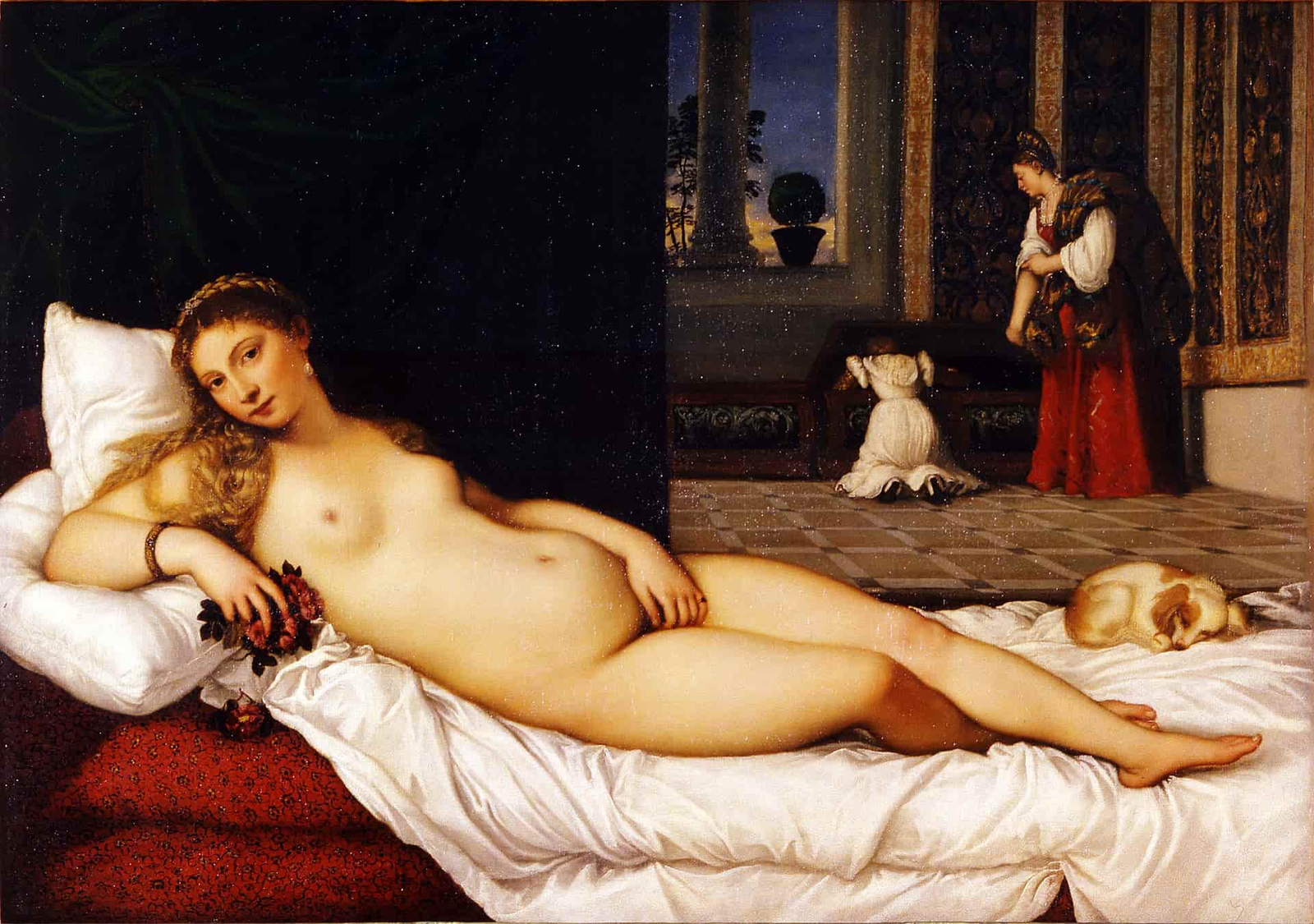

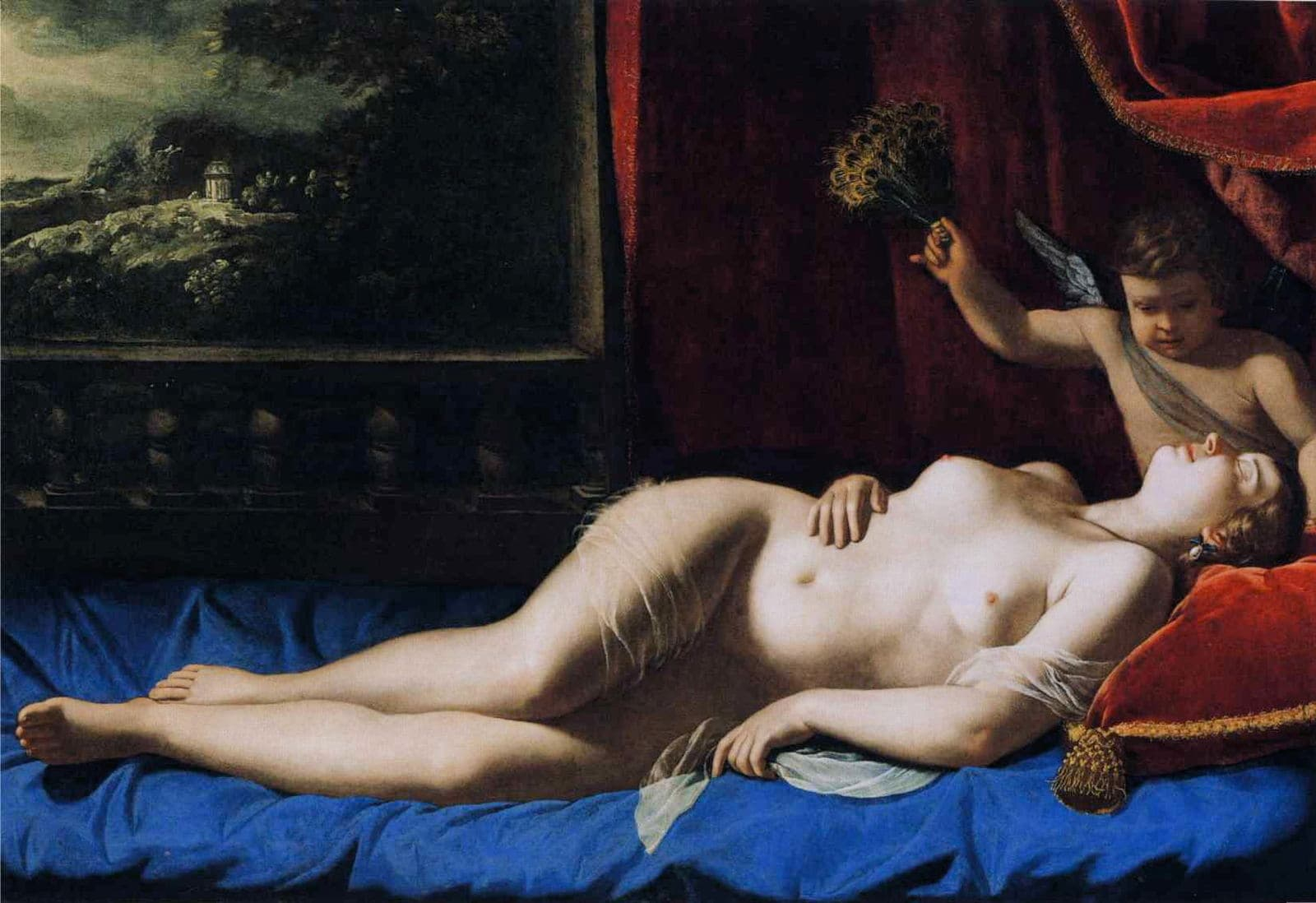

Venus dormida, de Giorgione, 1507-1510. Tiziano / Giorgione – Google Art Project: Home – pic. Dominio público. Original file (6,128 × 3,776 pixels, file size: 6.47 MB).

Considerada una de las primeras y más poderosas representaciones del cuerpo femenino desnudo en actitud serena y natural, esta pintura renacentista presenta a Venus —la Afrodita romana— recostada al aire libre, con una expresión plácida y los ojos cerrados, ajena a toda mirada externa. La suavidad de su carne, la delicadeza del paisaje y la sutil tensión entre erotismo y divinidad hacen de esta obra un hito en la historia del arte occidental. Fue completada tras la muerte de Giorgione por su joven discípulo Tiziano, quien heredaría este modelo para sus futuras “Venus de Urbino” y otras obras maestras. Más allá de su belleza formal, esta Venus representa la transformación de Afrodita en musa del arte moderno, ya no como diosa del panteón, sino como imagen eterna del deseo humano.

Afrodita (en griego antiguo, Ἀφροδίτη; en griego moderno, Αφροδίτη; en latín, Aphrodite) es, en la mitología griega, la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Su equivalente romano es Venus. Según Hesíodo Afrodita había nacido de la espuma de mar formada a partir de los genitales cercenados de Urano. (1) Homero refiere que Afrodita nació de la unión entre Zeus y Dione. (2) Afrodita ocupaba un lugar en el panteón entre los doce dioses olímpicos. De su nombre se desprenden acepciones, como las palabras «afrodisíaco» o «hermafrodita», y de su nombre en romano antiguo (Venus, Veneris) provienen, por ejemplo, «venerar», «venera» y «venérea» (referido a lo sexual).

Las características de Afrodita como diosa erótica ya eran celebradas desde la poesía arcaica:

«Y estas atribuciones posee [Afrodita] desde el comienzo y ha recibido como lote entre los hombres y dioses inmortales: las intimidades con doncellas, las sonrisas, los engaños, el dulce placer, el amor y la dulzura». (3)

Aunque a menudo se alude a ella en la cultura moderna como «la diosa del amor», es importante señalar que antiguamente no se refería al amor en el sentido romántico sino erótico o sexual. Gracias a Afrodita toda especie viviente es concebida. (4)

«Cuéntame, musa, las acciones de la muy áurea Afrodita, de Cipris («de Chipre») que despierta en los dioses el dulce deseo y domeña las estirpes de las gentes mortales, a las aves que revolotean en el cielo y a las criaturas todas, tanto a las muchas que la tierra firme nutre, como a cuantas nutre el ponto. A todos afectan las acciones de Citerea («de Citera»), la bien coronada». (5)

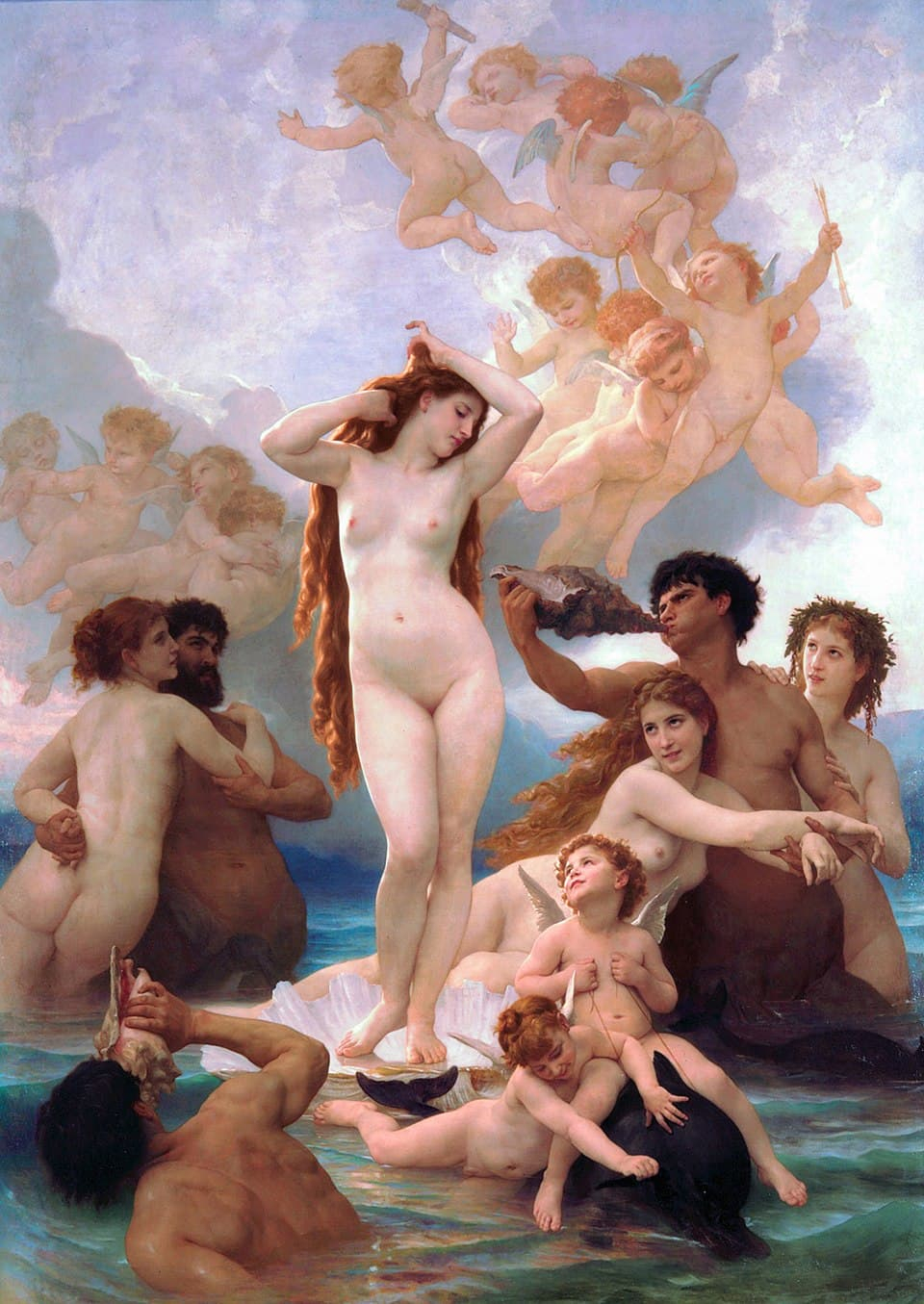

Afrodita surge de la espuma del mar, coronada con exuberantes trenzas. (El nacimiento de Venus, William-Adolphe Bouguereau, 1879). William-Adolphe Bouguereau – musee-orsay. Dominio Público. Original file (1,239 × 1,749 pixels, file size: 1.45 MB).

Esta obra majestuosa, “El nacimiento de Venus” de William-Adolphe Bouguereau, fue pintada en 1879 y representa una de las versiones más elaboradas, teatrales y técnicamente virtuosas del mito del surgimiento de Afrodita. Inspirado por el relato clásico de Hesíodo, el artista nos muestra a la diosa naciendo de la espuma del mar, elevada sobre una concha marina, rodeada de ninfas, tritones y amorcillos que celebran su llegada con música, miradas de adoración y gestos sensuales.

La Venus de Bouguereau aparece como el ideal femenino de la belleza decimonónica: piel nacarada, rostro sereno, cabellos rojizos que caen como un velo dorado y cuerpo suavemente modelado con un claroscuro sutil y preciosista. La composición está cuidadosamente equilibrada entre dinamismo y armonía. Los cuerpos que la rodean, todos de formas elegantes y naturalistas, enmarcan visualmente a la diosa, creando un movimiento ascendente hacia el cielo, donde una bandada de querubines danza entre las nubes.

El mar, fuente simbólica de su nacimiento, aparece idealizado y sereno, como un telón que enfatiza la presencia divina de Afrodita. Bouguereau conjuga aquí la tradición mitológica con una estética academicista que buscaba elevar la técnica al más alto grado de perfección. No hay erotismo explícito, sino una sensualidad sublime, casi marmórea, que remite a las Venus del Renacimiento pero reinterpretadas con los cánones de belleza del siglo XIX.

Más allá de su virtuosismo pictórico, la obra es también una exaltación del mito como fuente inagotable de imágenes. Venus no es aquí solo la diosa del amor, sino la encarnación de la belleza idealizada, la imagen de una humanidad que busca lo eterno en lo femenino, lo armónico y lo perfecto. En el contexto artístico de la época, Bouguereau ofrece con esta pintura una respuesta a la modernidad incipiente: la reivindicación del mito, del clasicismo y de la belleza como valores universales frente al caos del mundo contemporáneo.

Afrodita es una de las divinidades más complejas, fascinantes y contradictorias del panteón griego. Diosa del amor, la belleza, el deseo sexual y la atracción, su figura desborda los límites de la mitología para encarnarse en una fuerza primordial que articula tanto el mundo natural como el universo de las pasiones humanas. No se trata simplemente de una deidad ornamental o menor dentro del sistema religioso helénico. Afrodita es una potencia activa, un principio de unión, de impulso vital, de erotismo creador y de tensión destructiva. Su presencia atraviesa los mitos más importantes de la tradición griega, y su huella se proyecta mucho más allá del mundo antiguo, hasta la cultura europea moderna, el arte, la filosofía y la literatura.

Desde su origen mismo, Afrodita está envuelta en el misterio y el mito. En unas versiones, nace de la espuma del mar fecundada por el semen de Urano castrado; en otras, es hija directa de Zeus y Dione. Esta ambigüedad genealógica ya insinúa su doble naturaleza: primigenia y olímpica, cósmica y política, natural y cultural. Afrodita puede ser la diosa que provoca la Guerra de Troya con un gesto de seducción, pero también la figura celeste que inspira amor espiritual y armonía universal. Su carácter abarca desde lo más sensorial y corporal hasta lo más abstracto y metafísico, como bien supieron interpretar los griegos al dividir su culto entre Afrodita Pandemos y Afrodita Urania.

En el ámbito mitológico, Afrodita se manifiesta como fuerza irresistible que doblega tanto a dioses como a mortales. Despierta pasiones descontroladas, enciende rivalidades, provoca envidias y transforma el curso de los acontecimientos con su sola presencia. No posee la violencia de Ares, ni el poder celestial de Zeus, ni la astucia de Atenea, pero sí un tipo de influencia más sutil, invisible y absoluta: la atracción. Esta capacidad de seducir, manipular y generar deseo es su verdadera arma, y es con ella con la que interviene en el destino de los héroes, las ciudades y los imperios.

En el culto griego, Afrodita fue una de las diosas más ampliamente veneradas, con santuarios en lugares clave del Mediterráneo oriental como Chipre, Citera y Corinto. Su imagen se adaptó a las necesidades de cada comunidad: protectora del matrimonio, patrona de la fertilidad, deidad de las cortesanas o símbolo de belleza ideal. Su culto no estaba exento de tensiones, ya que la diosa del amor podía ser tanto fuente de placer como de conflicto, y su poder era temido tanto como adorado. Las festividades en su honor oscilaban entre la sensualidad pública y el rito secreto, entre la celebración popular y la devoción filosófica.

El impacto de Afrodita no se limitó al ámbito helénico. Su figura fue asimilada por los romanos bajo el nombre de Venus, adoptando nuevos matices simbólicos y adquiriendo una dimensión política en el contexto del Imperio. Como madre de Eneas y ancestro del linaje juliano, Venus se convirtió en emblema del poder imperial romano y en garante simbólica de la continuidad entre mito y Estado. Esta adaptación demuestra la versatilidad de la diosa, capaz de pasar de los mitos arcaicos a los programas ideológicos de las potencias mediterráneas.

A lo largo de la historia, Afrodita ha permanecido viva como arquetipo de la belleza femenina, como inspiración artística y como símbolo ambivalente del deseo humano. Su representación ha sido continua desde la escultura clásica hasta la pintura renacentista, el arte académico del siglo XIX y la cultura visual contemporánea. Cada época ha proyectado sobre ella sus ideales de feminidad, amor, erotismo y perfección estética, convirtiéndola en uno de los iconos más persistentes y moldeables del imaginario occidental.

Iniciar un estudio sobre Afrodita es, por tanto, adentrarse en un universo simbólico que une el mito con la emoción, el rito con la estética y lo sagrado con lo corporal. Es recorrer las múltiples facetas de una diosa que, nacida de la espuma, ha sabido permanecer en el centro de la cultura durante milenios, flotando entre lo divino y lo humano, entre lo que atrae y lo que transforma.

Orígenes

Afrodita tiene numerosas equivalentes: Inanna en la mitología sumeria, Astarté en la fenicia, Turan en la etrusca y Venus en la romana. Tiene paralelismos con diosas indoeuropeas de la aurora, tales como Ushás o Aurora. Según Pausanias, los primeros que establecieron su culto fueron los asirios y después de ellos pafosianos de Chipre y los fenicios que vivían en Ascalón (Palestina), quienes enseñaron su culto a los habitantes de Citera.

El nombre Ἀφροδίτη era relacionado por etimología popular con ἀφρός aphrós, ‘espuma’, interpretándose como ‘surgida de la espuma’ y personificándola en un mito etiológico que ya era conocido para Hesíodo. Tiene reflejos en el mesapio y el etrusco (de ahí «abril»), que probablemente fueron tomados prestados del griego. Aunque Heródoto estaba al tanto de los orígenes fenicios de Afrodita, los intentos lingüísticos por derivar el nombre «Afrodita» del semítico Aštoret, mediante transmisión hitita sin documentar, siguen sin ser concluyentes. Una sugerencia de Hammarström, rechazada por Hjalmar Frisk, relaciona el nombre con «πρύτανις», un préstamo griego de un cognado del etrusco (e)pruni, ‘señor’ o similar. Mallory y Adams ofrecen una etimología del indoeuropeo abhor, ‘muy’ + dhei, ‘brillar’. Si procede del semítico, un étimo plausible sería el del barīrĩtu asirio, un demonio femenino hallado en textos babilónicos medios y tardíos. El nombre puede significar «la que [viene] al anochecer», una manifestación del planeta Venus como estrella vespertina, un atributo bien conocido de la diosa mesopotámica Inanna/Ishtar.

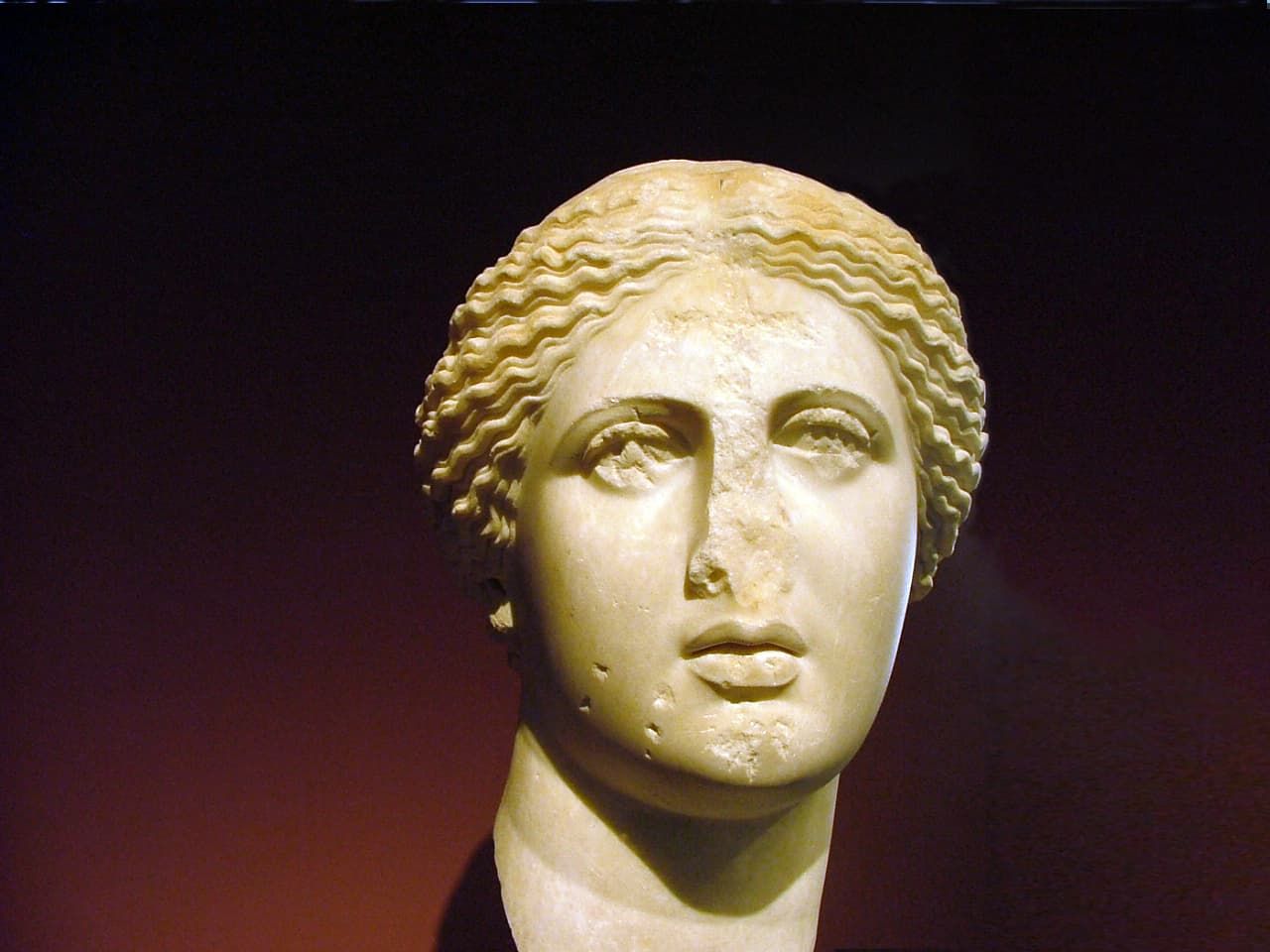

Afrodita agachada. Museo Británico. Foto: Servandogotor. CC BY-SA 4.0. Original file (553 × 800 pixels, file size: 98 KB).

La escultura conocida como “Afrodita agachada” o “Venus agachada”, conservada en el Museo Británico, es una de las representaciones más singulares y sensuales de la diosa en la tradición escultórica grecorromana. Esta figura muestra a Afrodita en un momento íntimo y cotidiano: agachada, posiblemente sorprendida en el acto de bañarse, con un gesto de pudor que a la vez revela y oculta su cuerpo desnudo. La postura es dinámica y compleja, con las piernas flexionadas, un brazo cubriendo el pecho y el otro alzándose hacia el cabello, lo que permite al espectador contemplar el cuerpo femenino desde una perspectiva inusual, casi como si la diosa se protegiera de una mirada intrusa.

La pieza es una copia romana en mármol de un original helenístico atribuido al escultor Doidalsas de Bitinia, activo en el siglo III a. C. Este tipo de representación marca un giro en la iconografía tradicional de Afrodita, alejándola de las poses hieráticas o majestuosas para mostrarla en un instante más humano, vulnerable y seductor. La Afrodita agachada ya no es solo símbolo abstracto de la belleza divina, sino también figura carnal, atrapada en un momento de intimidad suspendida. El espectador no es un devoto ante la diosa, sino un testigo silencioso de su desnudez sorprendida, lo que dota a la obra de una poderosa tensión erótica.

Desde el punto de vista técnico, la escultura demuestra un alto grado de virtuosismo. La anatomía está cuidadosamente modelada, con un tratamiento suave y naturalista de la piel, el cabello y los músculos en tensión. La postura, inestable y asimétrica, requiere un dominio total del equilibrio y la composición. Esta obra pertenece al mundo helenístico, donde los artistas buscaban emociones más realistas, escenas íntimas y una relación más cercana entre el espectador y el objeto representado.

La Afrodita agachada es también una obra que ha dejado una huella duradera en la historia del arte. Fue replicada numerosas veces en la antigüedad y admirada en el Renacimiento y el Neoclasicismo, inspirando a escultores que querían captar tanto la belleza femenina como la vulnerabilidad del cuerpo expuesto. Esta escultura no representa solo a la diosa del amor; representa también un momento de transición en la forma en que el arte trata el cuerpo, el pudor, el deseo y la mirada. En ella, Afrodita se convierte en una figura profundamente humana, al tiempo que sigue siendo inalcanzablemente divina.

Origen y nacimiento

El nacimiento de Afrodita ha sido transmitido por dos grandes corrientes de la mitología griega, reflejo de distintas concepciones del universo y del lugar de los dioses dentro del mismo. Su origen no es simplemente una anécdota divina, sino una manifestación simbólica del poder que encarna: el deseo, la atracción, la fecundidad y la fuerza cósmica del amor.

La versión más antigua y poderosa de su nacimiento se encuentra en la Teogonía de Hesíodo, obra compuesta hacia el siglo VIII a. C., donde Afrodita aparece como una diosa primordial, nacida antes de la estructuración definitiva del panteón olímpico. Según este relato, Cronos, instigado por su madre Gea, castra a su padre Urano y lanza sus genitales al mar. De esa mezcla de semen divino y espuma marina (aphros, en griego), surge una diosa de belleza resplandeciente, Afrodita, cuyo nombre estaría etimológicamente vinculado a ese origen espumoso. Esta Afrodita no es hija de otros dioses, sino producto directo de una transformación cósmica: nace del conflicto entre generaciones divinas, pero trae consigo la reconciliación de los opuestos a través del deseo y la unión. Es por tanto una figura anterior al orden olímpico, vinculada a las grandes fuerzas de la naturaleza, comparable en su poder primigenio a la Noche, el Caos o el Eros originario.

Hesíodo sitúa su llegada a tierra firme en Citera y posteriormente en Chipre, dos islas que desde entonces estarán íntimamente ligadas a su culto. La Afrodita hesiódica no necesita genealogía ni infancia. Aparece ya como mujer adulta, radiante, irresistible, seguida por Eros y Himeros, los dioses del deseo amoroso, y capaz de doblegar tanto a hombres como a inmortales con su sola presencia.

La segunda gran tradición sobre su origen se encuentra en el ciclo épico atribuido a Homero, especialmente en la Ilíada, donde Afrodita es presentada como hija de Zeus y de la oceánide Dione. Esta versión, más tardía y ajustada a la lógica del panteón olímpico, la convierte en una diosa plenamente integrada en la jerarquía divina, con vínculos familiares reconocibles. Aquí, Afrodita no es una fuerza cósmica nacida de la sangre y el mar, sino una diosa con historia y relaciones, subordinada al poder de Zeus, su padre, y en conflicto con otras diosas, como Atenea y Hera, que representan formas alternativas de poder femenino: la inteligencia estratégica y la autoridad conyugal, respectivamente.

Esta versión homérica permite a los poetas dotarla de una psicología más matizada, incluso humana. En el canto V de la Ilíada, por ejemplo, Afrodita sufre una herida a manos de Diomedes y huye del campo de batalla llorando, refugiándose en el regazo de su madre Dione. Esta escena, cargada de ternura, debilita su imagen como fuerza irresistible e insinúa la dimensión vulnerable del amor.

Ambas versiones —la cósmica y la olímpica— convivieron en la tradición griega, y más que excluirse mutuamente, ofrecieron dos caras de una misma deidad. En contextos religiosos y artísticos, Afrodita podía aparecer como la diosa nacida del mar, con su séquito de tritones y ninfas, o como hija de Zeus, integrada en las genealogías oficiales de los dioses olímpicos. La multiplicidad de sus orígenes refleja precisamente su carácter ambivalente: es antigua y joven, libre y sometida, madre y seductora, fuerza natural y figura cultural.

A lo largo del tiempo, los artistas, poetas y filósofos se inclinaron por una u otra versión según sus fines. Platón, por ejemplo, en el Banquete, distingue entre una Afrodita Urania —la celestial, nacida sin madre— y una Afrodita Pandemos —la popular, hija de Zeus—, diferenciando así el amor espiritual del amor corporal. Esta distinción, basada en sus orígenes, marcará toda la tradición filosófica posterior sobre el amor, desde el mundo clásico hasta el Renacimiento y más allá.

Así, el nacimiento de Afrodita no es un simple pasaje mitológico, sino una puerta de entrada a las concepciones más profundas del amor, del deseo y de la armonía entre los contrarios. Nacida del mar o del linaje divino, Afrodita está siempre en el centro de la tensión entre la atracción erótica y el equilibrio cósmico.

Culto

El epíteto Afrodita Acidalia fue ocasionalmente añadido a su nombre, por la fuente que usaba para bañarse, situada en Beocia. También era llamada Cipris o Cipria (Kypris) y Citerea (Cytherea) por sus presuntos lugares de nacimiento en Chipre y Citera, respectivamente. La isla de Citera era un importante centro de su culto. Estaba asociada con Hesperia y era frecuentemente acompañada por las Cárites, las diosas de las festividades.

Afrodita tenía sus propios festivales, las Afrodisias, que se celebraban por toda Grecia, pero particularmente en Atenas y en Corinto. En el templo de Afrodita ubicado en la cima del Acrocorinto (antes de la destrucción romana de la ciudad en 146 a. C.) las relaciones sexuales con sus sacerdotisas eran consideradas un método de adoración a la diosa. Este templo no fue reconstruido cuando la ciudad se refundó bajo dominio romano en 44 a. C., pero es probable que los rituales de fertilidad perdurasen en la ciudad, cerca del ágora.

Afrodita estaba asociada con el mar, y con frecuencia era representada con él y con los delfines, las palomas, los cisnes, las almejas, las veneras, las perlas, y árboles como el granado, el manzano, el mirto y las rosas.

Afrodita, Pan y Eros. Foto: Jebulon. CC0. Original file (3,056 × 4,592 pixels, file size: 3.76 MB,).

Esta escultura es una obra sorprendente y cargada de simbolismo, conocida como «Afrodita, Pan y Eros», y forma parte de la colección del Museo Nacional de Arqueología de Atenas. Se trata de una escultura de mármol de época helenística tardía (siglo I a. C.) hallada en Delos, una isla sagrada del Egeo. La escena representa una interacción dinámica y provocadora entre Afrodita, Pan y el pequeño Eros, en una composición llena de tensión erótica, humor visual y complejidad simbólica.

Afrodita aparece completamente desnuda, en pie, erguida y majestuosa, pero con un gesto de defensa. Su mano izquierda intenta alejar al dios Pan, que se acerca libidinosamente por su costado, con expresión burlona y postura insinuante. Pan es la divinidad de los campos, los instintos, la sexualidad desatada y lo salvaje. Representado con patas de cabra, cuernos y rostro barbudo, su aspecto contrasta deliberadamente con la perfección idealizada de la figura femenina.

Afrodita, sin perder la compostura, levanta su sandalia en actitud de rechazo o amenaza, como si fuese a golpear a Pan. En un juego lleno de ambigüedad, el gesto no parece del todo serio, sino que sugiere una escena ritualizada, casi teatral. En la parte superior, Eros —el dios alado del amor— interviene sujetando a Pan por los cuernos, como si lo retuviera juguetonamente, deteniendo su arrebato instintivo. La escena puede interpretarse como una alegoría del conflicto entre el amor sensual civilizado y el deseo animal descontrolado, o incluso como una parodia de los límites entre la seducción y la agresión.

Simbólicamente, esta composición pone en diálogo tres niveles del amor. Afrodita representa la belleza divina, el amor deseado y la atracción armoniosa. Pan encarna el impulso sexual bruto, el deseo carnal sin filtro. Eros, que en la tradición griega a menudo tiene un papel ambivalente, media entre ambos, como fuerza que une y a veces desordena. La escena puede leerse como un juego mitológico con sentido moral: el amor puede ser amenazado por el instinto si no se equilibra con la contención y la armonía.

Desde el punto de vista artístico, la escultura ofrece un magnífico ejemplo del naturalismo helenístico: los cuerpos están modelados con atención anatómica, los rostros son expresivos y la composición genera un fuerte efecto de movimiento, contraste y diálogo visual. Además, el grupo escultórico propone una lectura compleja del erotismo griego, donde el deseo y el juego conviven con la sátira, el ritual y el arte como forma de representar tensiones humanas fundamentales.

Esta escultura, que hoy puede parecer escandalosa o incluso humorística, nos recuerda que los griegos no separaban lo sagrado de lo erótico. Afrodita no es solo belleza ideal: también es la diosa que pone en jaque los deseos incontrolables. Pan, por su parte, es una figura liminal, símbolo del mundo salvaje que siempre amenaza con romper el orden. Eros, con su sonrisa alada, vigila y gobierna esa frontera donde la atracción y el caos se tocan.

Afrodita en la escultura antigua: del hieratismo arcaico al erotismo helenístico

La figura de Afrodita fue una de las más representadas del panteón griego en la escultura, y su evolución refleja el cambio profundo en la manera en que el arte griego trató la belleza, el cuerpo femenino y la divinidad. Desde sus primeras apariciones en formas rígidas y simbólicas hasta las composiciones dinámicas, eróticas y expresivas del helenismo, la diosa del amor encarnó durante siglos el ideal estético de cada época.

En el periodo arcaico (siglos VII–VI a. C.), Afrodita aparece bajo formas todavía alejadas de su iconografía posterior. En este tiempo, las representaciones femeninas se estructuraban según el canon de la kóre: figuras de mujeres jóvenes, vestidas con túnicas rígidas, rostros inexpresivos y posturas frontales. Aunque el nombre de Afrodita pudiera figurar en dedicatorias votivas, su imagen no se diferenciaba aún claramente de la de otras divinidades femeninas. El interés principal del escultor estaba en representar la pureza de la forma ideal, más que el deseo o la sensualidad. El cuerpo femenino era tratado con modestia y una fuerte carga ritual.

El gran cambio llega con el periodo clásico, especialmente a partir del siglo V a. C., cuando Afrodita comienza a adquirir una personalidad escultórica propia. Un momento clave en esta transformación es la obra de Fidias y su círculo, que introduce un lenguaje más naturalista y un tratamiento más sutil del cuerpo. Pero el verdadero punto de inflexión ocurre hacia mediados del siglo IV a. C. con la célebre Afrodita de Cnido, del escultor Praxíteles, considerada la primera estatua monumental de la diosa representada completamente desnuda. Este original, hoy perdido pero conocido por numerosas copias romanas, mostraba a Afrodita de pie, en un gesto de recogimiento, preparándose para el baño. Su desnudez no era vulgar, sino simbólica: una revelación controlada del ideal femenino, con una expresión de pudor y recogimiento que inauguró el tipo de la Venus púdica.

Praxíteles creó un modelo que sería imitado durante siglos. En su Afrodita de Cnido se funden por primera vez el erotismo contenido, la humanidad idealizada y el gesto introspectivo. Esta estatua provocó tanto escándalo como admiración en su tiempo, y fue alabada por escritores como Plinio el Viejo, que relata que incluso fue adorada en un templo especialmente construido para ella, donde se convirtió en objeto de devoción y de deseo.

Durante el periodo helenístico (siglos III–I a. C.), la escultura de Afrodita adopta formas cada vez más audaces, íntimas y naturalistas. El cuerpo femenino ya no se oculta ni se presenta como símbolo distante, sino que se exhibe con una belleza táctil, sensorial y terrenal. Aparecen representaciones como la Afrodita agachada (atribución a Doidalsas), donde la diosa es captada en un momento privado, interrumpida durante el baño, agachada y cubriéndose instintivamente con una mano. Este tipo escultórico introduce una nueva relación con el espectador, basada en la sorpresa, la cercanía y la vulnerabilidad. La diosa ya no se muestra como un ideal lejano, sino como un cuerpo tangible, frágil y deseado.

También en época helenística proliferan los grupos escultóricos narrativos, como el conjunto de Afrodita, Pan y Eros hallado en Delos. En esta escena, Afrodita aparece luchando por defender su dignidad frente al asalto erótico de Pan, mientras Eros, sonriente, interviene para equilibrar la situación. Esta obra encarna la teatralización del mito, el humor y la tensión entre lo sagrado y lo profano. Aquí la diosa del amor se convierte en protagonista de un relato visual cargado de emoción, dinamismo y erotismo explícito.

Finalmente, el helenismo tardío y la era romana heredarán todos estos modelos, multiplicándolos en copias y variantes que poblarán villas, jardines y termas. Es en este contexto donde aparece otra de las grandes obras maestras: la Venus de Milo, hoy en el Louvre. Esta escultura, datada hacia el 130 a. C., combina elementos clásicos y helenísticos. Aunque mutilada, conserva una elegancia serena, una pose levemente girada y una sensualidad equilibrada que la han convertido en una de las representaciones más famosas de Afrodita en la historia del arte.

En resumen, la evolución escultórica de Afrodita refleja la historia misma de la escultura griega: del símbolo sagrado al cuerpo ideal, del gesto hierático a la emoción contenida, del pudor al deseo, de la diosa lejana a la figura accesible. Afrodita, como diosa del amor, es también la diosa de la mirada. Su representación en mármol, desde la kóre arcaica hasta la Venus de Milo, es una historia de cómo el arte ha intentado, una y otra vez, capturar el poder invisible del deseo.

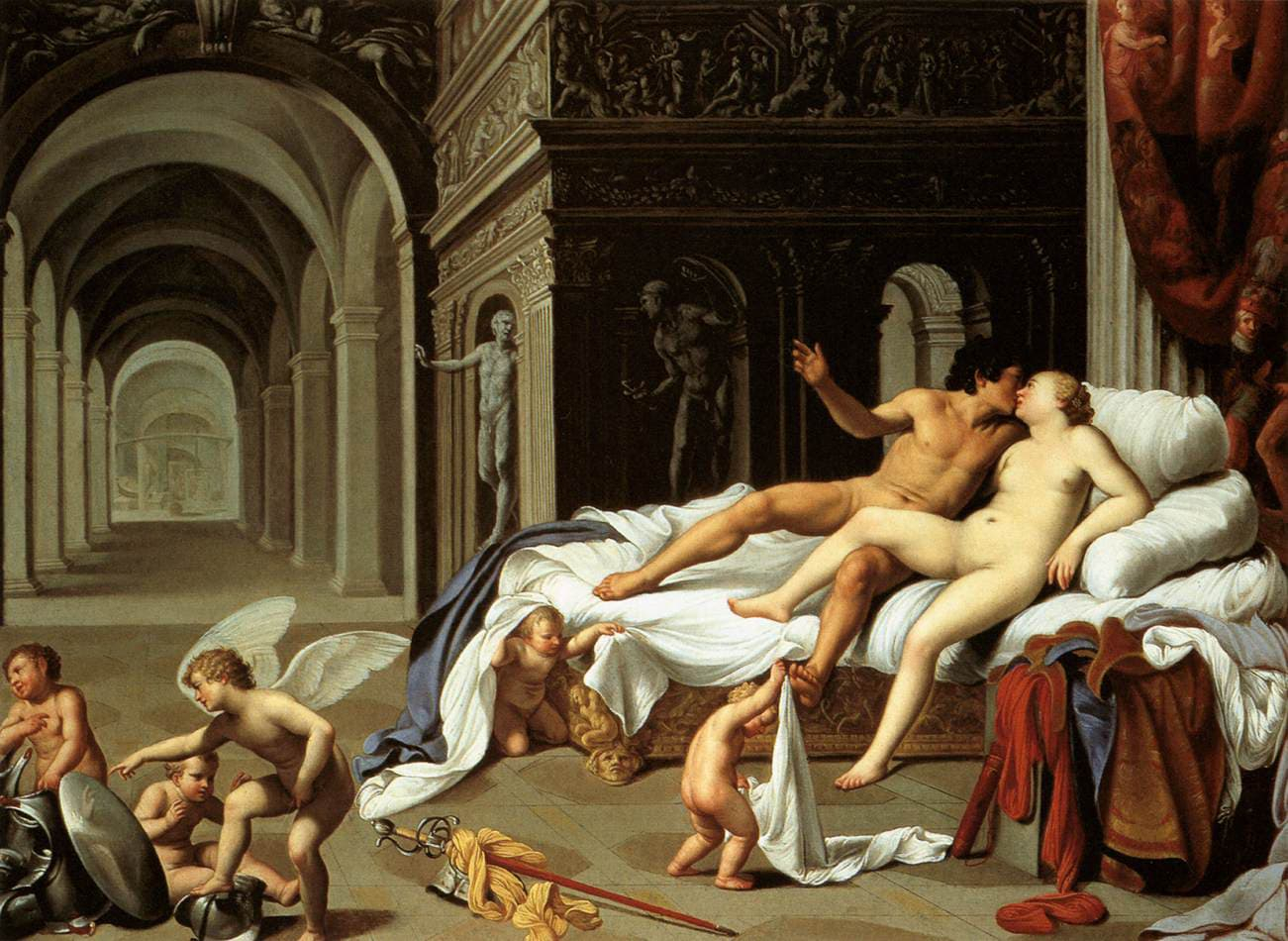

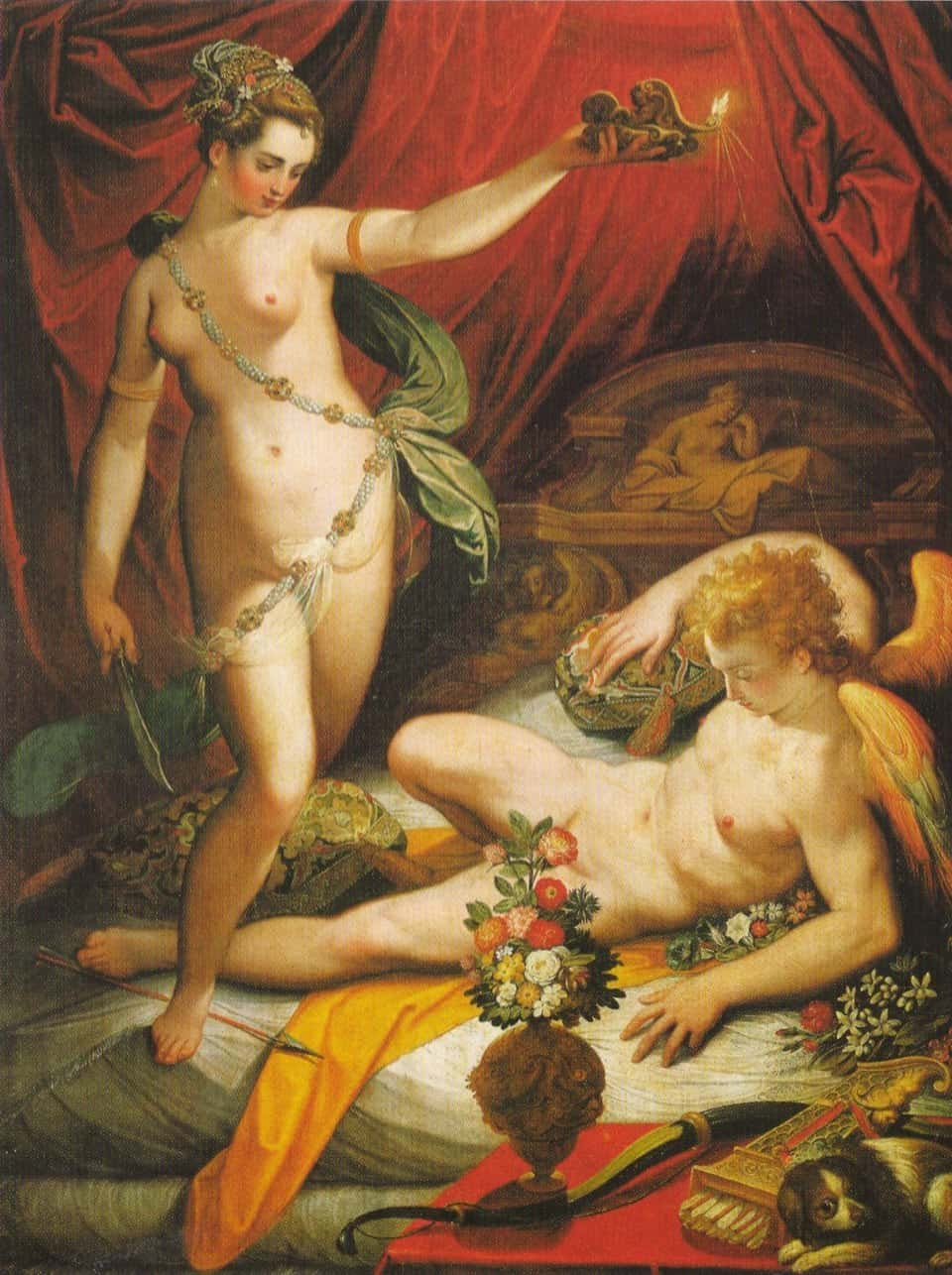

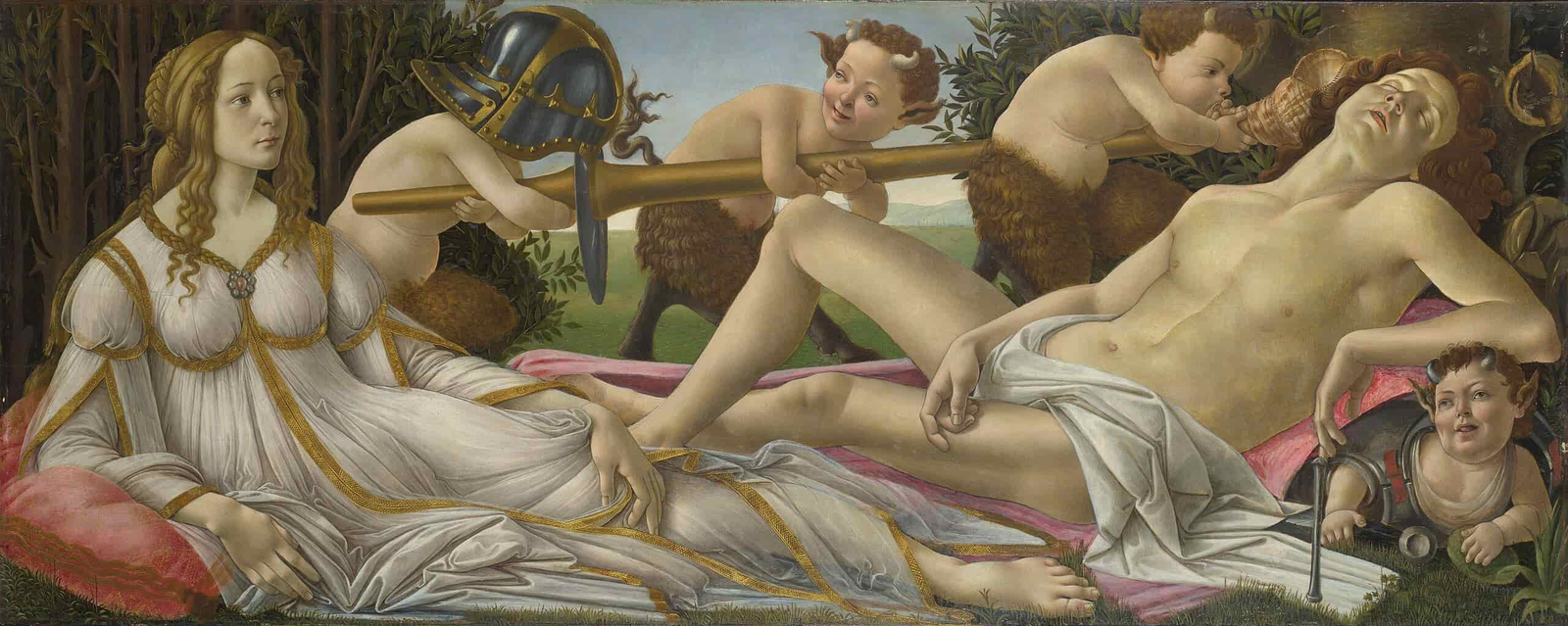

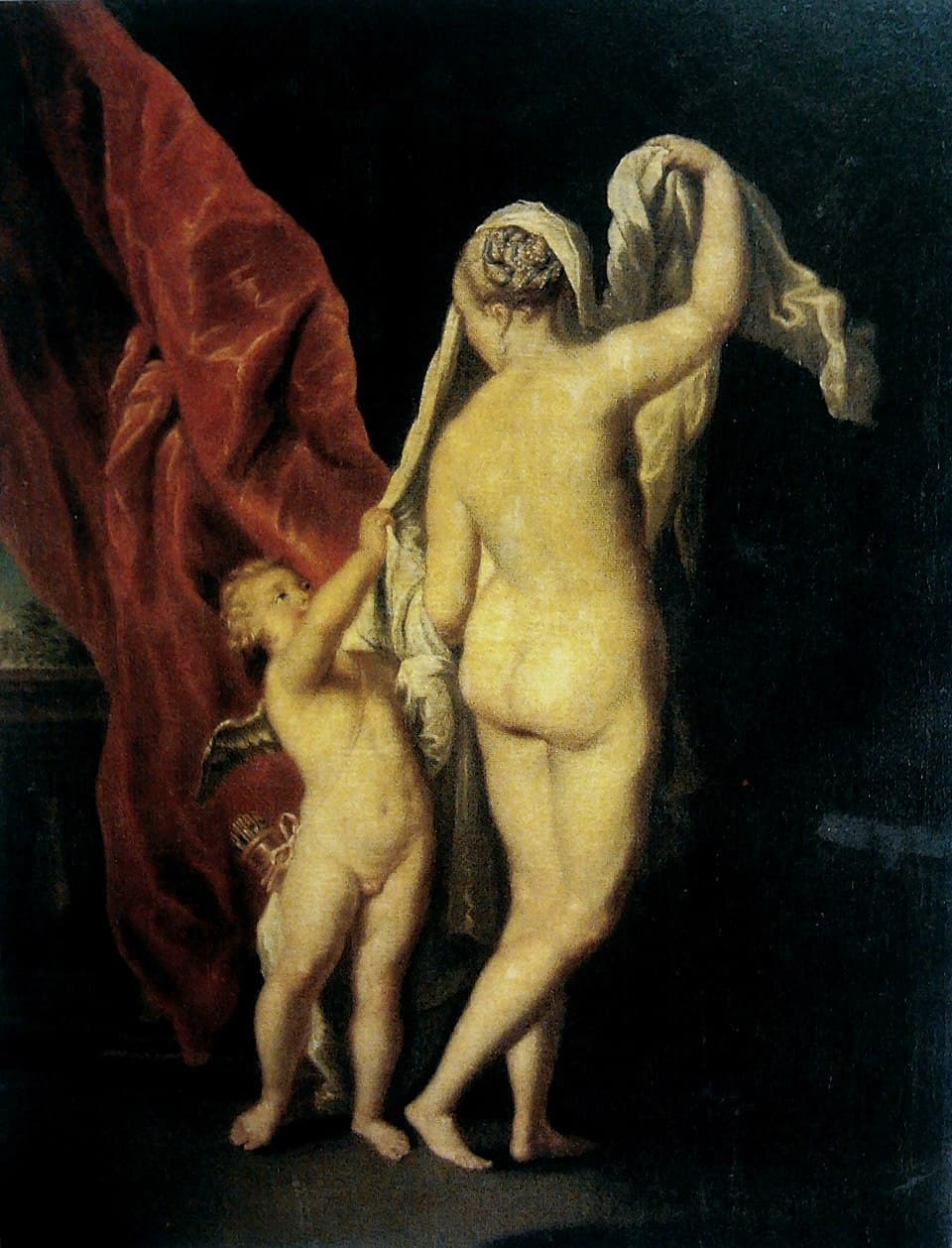

Venus y Marte (Saraceni), 1600. Carlo Saraceni. Dominio Público. Original file (1,301 × 950 pixels, file size: 530 KB).

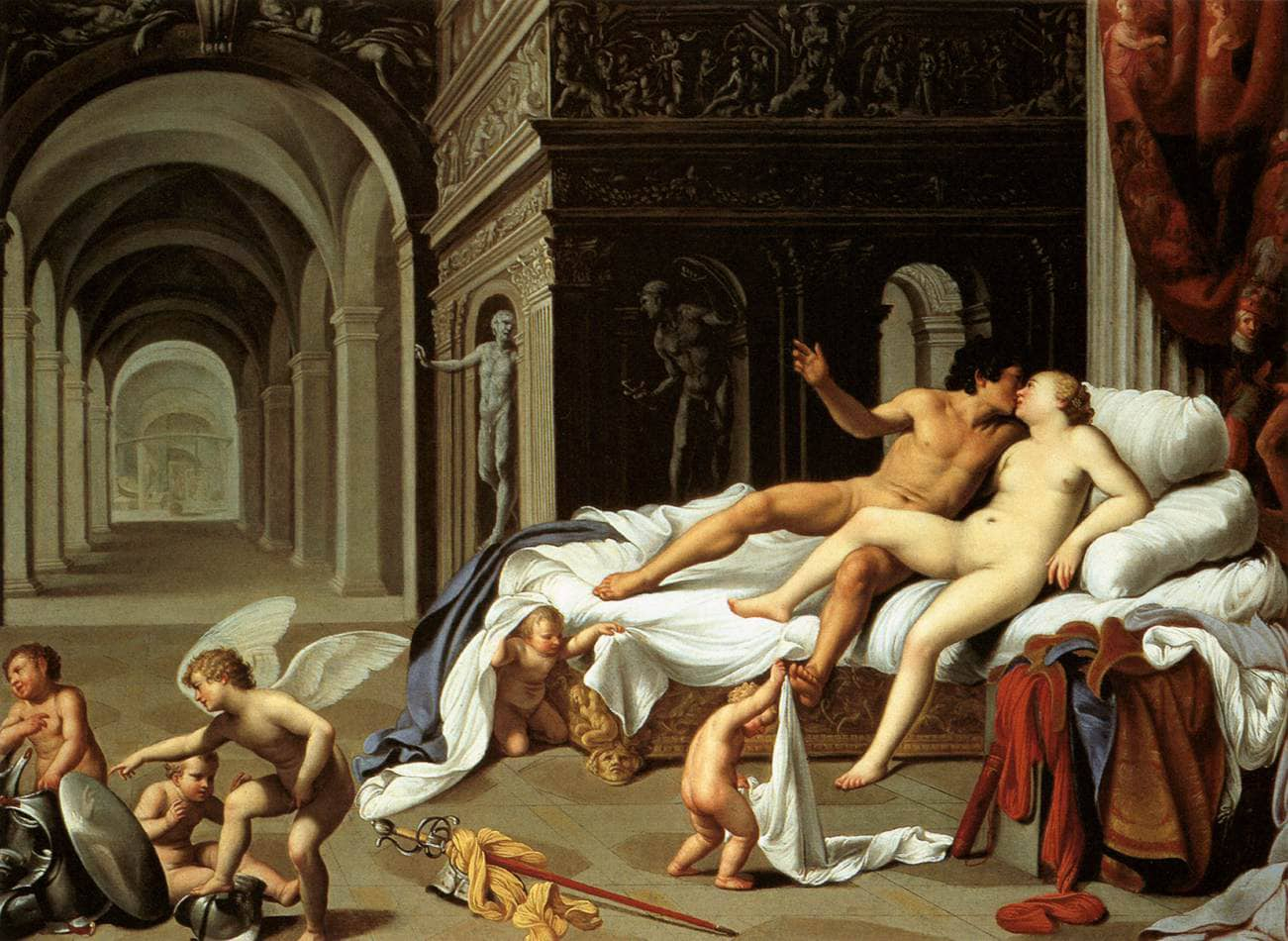

La pintura “Venus y Marte” de Carlo Saraceni, realizada hacia 1600, ofrece una de las interpretaciones más refinadas, teatrales y profundamente simbólicas del célebre episodio mitológico del amor entre la diosa del amor y el dios de la guerra. Inspirado en fuentes clásicas como la Odisea, la Teogonía de Hesíodo y diversas versiones latinas del mito, Saraceni —artista veneciano de formación, influido por Caravaggio y el clasicismo romano— reinterpreta la escena de forma sensual y escenográfica, combinando el erotismo pagano con un virtuosismo técnico típicamente barroco.

En la pintura vemos a Venus (Afrodita) y Marte (Ares) en el lecho, entregados al placer y la intimidad, despreocupados del mundo exterior. Venus, desnuda, reclinada con naturalidad sobre las sábanas, representa el ideal de belleza femenina serena y radiante. Su cuerpo responde al canon clasicista: líneas suaves, piel marfileña, expresión plácida. Marte, también desnudo, la abraza con ternura, alejado de su rol habitual como guerrero violento. Aquí no hay furia ni batalla: la guerra ha sido desarmada por el amor.

Pero la escena está lejos de ser meramente romántica. La composición está cargada de símbolos que refuerzan el carácter transgresor del encuentro. En primer plano, varios putti alados —niños que representan a los Eros o Cupidos— se divierten desarmando a Marte. Le roban la espada, el casco, el escudo, y juegan con sus armas como si fueran juguetes inútiles. Este gesto no es solo una travesura infantil: simboliza cómo el amor desactiva la violencia, cómo la pasión desarma al guerrero más temido. El poder destructivo de Marte queda neutralizado por la sensualidad envolvente de Venus. El eros vence al thanatos.

El ambiente general de la escena recuerda a una representación teatral: el lecho monumental, las cortinas pesadas, los arquitecturas fingidas del fondo y las estatuas que observan desde sus nichos sugieren un escenario en el que los dioses actúan para los ojos del espectador. Esta teatralidad no resta intimidad a la escena, sino que la eleva a un plano alegórico: la unión del amor y la guerra es también la unión de contrarios, una reflexión sobre la tensión fundamental entre deseo y conflicto.

La iluminación es suave y concentrada, guiando la mirada hacia los cuerpos entrelazados. La claridad cromática destaca la piel de los amantes frente a los tonos oscuros del fondo, creando un contraste que dramatiza la escena sin renunciar al equilibrio. Los ropajes de Marte caen al suelo, como signo de abandono, de rendición total. Venus, en cambio, parece perfectamente cómoda, casi inmóvil, como si reinara por derecho natural en ese espacio de placer y poder blando.

Esta escena tiene resonancias morales, eróticas y filosóficas. En la tradición clásica, la relación entre Afrodita y Ares era una advertencia contra la mezcla de placeres ilícitos y violencia, pero también una metáfora sobre la irresistible atracción entre opuestos. El arte renacentista y barroco heredó esta ambigüedad: la unión de Venus y Marte puede leerse tanto como una glorificación del amor que transforma al guerrero como una crítica velada a la indulgencia sensual que debilita al poder.

Carlo Saraceni, formado entre Venecia y Roma, supo combinar la elegancia del clasicismo con la energía emocional del primer barroco. Esta obra demuestra su habilidad para traducir un mito antiguo en una imagen visual de fuerte carga simbólica, sin caer ni en lo didáctico ni en lo puramente decorativo. En su “Venus y Marte” vemos cómo el cuerpo puede convertirse en espacio de poder, cómo el erotismo puede ser lenguaje mitológico, y cómo el arte puede capturar el momento exacto en que el amor suspende la historia y detiene el tiempo.

En definitiva, esta pintura no representa solo una historia de pasión divina. Representa una visión del mundo en la que el amor tiene la última palabra, incluso sobre la guerra. Una visión que el espectador del siglo XVII podía leer con deleite estético, pero también con inquietud ética. Porque cuando los dioses aman en secreto, los hombres aprenden a mirar.

Culto en la actualidad

Afrodita es una de las deidades adoradas en el actual culto dodecateista. Las ofrendas comunes que se le ofrecen a la diosa son granadas, manzanas y limas. Uno de los rituales modernos más sencillos y que forman parte de una tradición popular, consiste en nadar en torno a la roca Petra Toy Romiou en Chipre entre Limasol y Pafos, lugar donde Afrodita nació. Este ritual le aseguraría a la persona que lo realiza una eterna belleza o al menos ser afortunado en el amor.

- «Diosas y Dioses Olímpicos». Monteolimpo. Consultado el 7 de junio de 2020.

- Rodríguez, Maria Victoria (27 de abril de 2011). «Chipre: Petra Tou Romiou, donde nació Afrodita». Diario del Viajero. Consultado el 7 de junio de 2020.

- «Culto a Afrodita». Blureport. 1 de marzo de 2015. Consultado el 7 de junio de 2020.

Prostitución ritual

Un aspecto universal del culto de Afrodita y sus predecesoras que muchos mitógrafos de los siglos XIX y XX han omitido es la práctica de la prostitución religiosa en sus santuarios y templos. El eufemismo griego para estas prostitutas es hieródula, ‘sierva sagrada’. Esta costumbre fue una práctica inherente a los rituales dedicados a las antecesoras de Oriente Medio de Afrodita, la sumeria Inanna y la acadia Ishtar, cuyas meretrices de los templos eran ‘mujeres de Ishtar’, ishtarium. Esta práctica ha sido documentada en Babilonia, Siria y Palestina, en ciudades fenicias y en la colonia tiria de Cartago, y para la Afrodita helénica en Chipre, el centro de su culto, Citera, Corinto y Sicilia. Afrodita es en todas partes la patrona de las heteras y cortesanas. En Jonia, en la costa de Asia Menor, las hieródulas servían en el templo de Artemisa.

Periodo romano tardío

Durante el periodo romano (a partir del siglo II d. C.), el culto de Afrodita se extendió sobre todo en Oriente (Siria y Egipto), apareciendo allí como una forma helenizada de Isis, Hathor o Astarté. En las listas que aparecen en los contratos matrimoniales, a partir del siglo I, se registran a veces estatuillas de bronce o, más raramente de plata, que no se incluían en la dote y permanecían en propiedad de la mujer tras el matrimonio. En el lararium de las casas se encuentran a veces imágenes de la diosa siguiendo los modelos griegos, pero producidas por talleres locales y a los que se pueden añadir otros atributos, como es propio del sincretismo helenístico.

Afrodita Urania y Afrodita Pandemos

A finales del siglo V a. C., los filósofos habrían separado a Afrodita en dos diosas diferentes, en cuanto a especialidad pero iguales en el culto: Afrodita Urania, nacida de la espuma del mar después de que Cronos castrase a Urano, Afrodita Pandemos, nacida de la unión de Zeus y Dione. (19) Entre los neoplatónicos y finalmente sus intérpretes cristianos, Afrodita Urania estaba asociada con el amor romántico, mientras Afrodita Pandemos estaba asociada con el mero amor sexual.

En la tradición griega tardía, y especialmente a partir del pensamiento filosófico del siglo V a. C., Afrodita comenzó a ser concebida en dos formas distintas, que representaban no solo aspectos divergentes del amor, sino también dos caminos diferentes de relación entre los seres humanos. Estas dos manifestaciones, conocidas como Afrodita Urania y Afrodita Pandemos, reflejan una doble naturaleza del deseo: una elevada, espiritual y armoniosa; otra popular, física y pasajera. Esta distinción, que influiría profundamente en la filosofía platónica y en la moral cristiana posterior, no anula la unidad esencial de la diosa, pero la matiza y la profundiza.

Afrodita Urania (Ἀφροδίτη Οὐρανία), la “Afrodita Celestial”, nace según Hesíodo de la espuma del mar fertilizada por los genitales de Urano, tras ser castrado por Cronos. Esta Afrodita es más antigua, anterior incluso a la generación de Zeus, y se la asocia con el amor puro, la atracción intelectual y la unión de las almas. En términos simbólicos, representa el eros espiritual, el deseo que no se limita a lo corporal, sino que aspira a la belleza en su forma ideal, eterna y trascendente. En la filosofía de Platón, especialmente en el Banquete, esta Afrodita se vincula con el amor que impulsa hacia la sabiduría, hacia la contemplación del Bien y hacia la elevación moral del alma.

Afrodita Pandemos (Ἀφροδίτη Πάνδημος), en cambio, es la “Afrodita de todos”, hija de Zeus y Dione según la genealogía homérica. Es la diosa del amor compartido, del deseo físico, de la atracción instintiva entre los cuerpos. Esta forma de Afrodita preside la sexualidad humana en su dimensión más inmediata y popular, sin por ello ser menos poderosa o menos venerada. De hecho, el término pandemos no tiene un sentido peyorativo, sino colectivo: esta Afrodita rige el amor que une a los ciudadanos, la fecundidad del matrimonio, el deseo compartido que sostiene la vida comunitaria. Su culto estaba bien establecido en ciudades como Atenas, donde se la invocaba como garante de la cohesión social y la prosperidad cívica.

La distinción entre ambas Afroditas fue formulada de forma más sistemática por el filósofo Pausanias en su discurso del Banquete de Platón. Allí afirma que hay dos diosas, cada una con una historia de nacimiento distinta, y que ambas originan tipos diferentes de amor. El amor inspirado por Afrodita Urania es noble, duradero, dirigido al alma y a la inteligencia; el de Afrodita Pandemos es más físico, impulsivo, centrado en el placer inmediato y sin mayor profundidad ética. Esta concepción dualista tuvo gran influencia en el pensamiento griego posterior, en el estoicismo, en el neoplatonismo y, más adelante, en la teología cristiana, que heredó esta oposición entre amor espiritual y amor carnal.

Curiosamente, esta separación no implicó un culto dividido. Ambas formas de Afrodita eran adoradas con respeto, y su iconografía también intentó diferenciarlas. La Afrodita Urania, según Pausanias, era representada con un pie apoyado sobre una tortuga, símbolo de la discreción, el recogimiento y la domesticidad. Esta imagen, atribuida a una escultura criselefantina de Fidias en la ciudad de Elis, no ha llegado hasta nosotros, pero su simple mención sugiere una iconografía refinada y austera. En contraste, Afrodita Pandemos era representada con mayor sensualidad, en contextos más festivos y populares, vinculada a procesiones, juegos amorosos o formas más físicas de culto.

Este desdoblamiento de la diosa refleja la riqueza de la mitología griega, capaz de alojar dentro de una misma figura simbólica los extremos de la experiencia humana. Afrodita no es reducida a una sola función: es a la vez madre del placer y guía del espíritu, fuerza de unión carnal y causa de elevación mística. En sus dos rostros, la cultura griega expresó su intuición de que el amor es una fuerza ambigua, capaz de elevar y de arrastrar, de dar sentido o de perderlo todo.

En la recepción posterior, los neoplatónicos y los teólogos cristianos retomarían esta distinción, asociando Afrodita Urania con el amor divino y Afrodita Pandemos con el deseo pecaminoso. Sin embargo, en el mundo clásico, ambas coexistían como expresiones complementarias de la misma potencia vital. En ese sentido, la dualidad de Afrodita no fragmenta su esencia, sino que la revela en toda su complejidad: una diosa que puede ser al mismo tiempo el principio del universo y el impulso más humano, el vínculo más profundo y la atracción más efímera.

Nacimiento y ascendencia

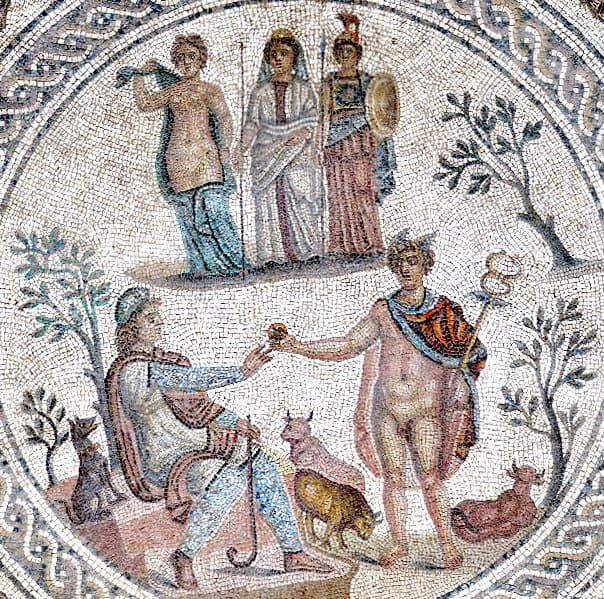

Venus Anadiómena

«Venus saliendo del mar» es una representación iconográfica de la diosa Afrodita saliendo del mar hecha famosa por el pintor Apeles. La representación original de Apeles desapareció, pero se encuentra descrita en la Naturalis Historia de Plinio, donde se menciona como anécdota que el pintor usó a Campaspe, concubina de Alejandro Magno, como su modelo. Según Ateneo, la idea de Venus saliendo del mar se inspiró en Friné, la cual nadaba desnuda libremente en el mar durante los festivales eleusinos y los dedicados a Poseidón.

Venus Anadiómena por Tiziano 1525 (National Gallery of Scotland, Edimburgo). Tiziano – Galerías nacionales de Escocia. Dominio Público. Original file (4,172 × 5,575 pixels, file size: 17.84 MB).

La imagen representa el nacimiento de Afrodita, diosa del amor, mientras emerge de las aguas del mar. De acuerdo con la mitología griega Afrodita nació ya adulta del mar, el cual renueva su virginidad. Este tema fue bastante repetido en la Antigüedad, y en repetidas ocasiones se muestra a la diosa escurriéndose el pelo. Una representación escultórica de siglo IV encontrada en una villa galo-romana en Aquitania (expuesta en el museo del Louvre) da testimonio de la representación continua de la diosa saliendo del mar durante la antigüedad tardía.

La pintura original de Apeles fue llevada a Roma pero ya se encontraba muy deteriorada en los tiempos en los que Plinio la describe.

Venerem exeuntem e mari divus Agustus dicavit in delubro patris Caesaris, quae anadyomene vocatur, versibus Graecis tantopere dum laudatur, aevis victa, sed inlustrata. Cuius inferiorem partem corruptam qui reficeret non potuit reperiri, verum ipsa iniuria cessit in gloriam artificis.La Venus salida del mar fue consagrada por el divino Augusto en el templo de su padre César. Esta pintura, llamada Anadiómena, ha sido elogiada en los versos griegos, vencida por el tiempo, pero glorificada. La parte inferior ha sido dañada y no se ha podido encontrar a nadie capaz de restaurarla. En verdad, el propio daño ha contribuido a la gloria del artista.Plinio el Viejo, Historia natural XXXV,91.

Es una de las representaciones más sensibles y personales del mito del nacimiento de Afrodita. El título alude a su epíteto griego Anadyomene, que significa “la que emerge” o “la que sube del mar”, evocando directamente el nacimiento de la diosa según la versión hesiódica, en la que Afrodita surge desnuda de la espuma marina tras la castración de Urano. Esta imagen fue una de las más queridas en la tradición clásica, y fue ampliamente recuperada por los artistas renacentistas.

Tiziano presenta a Venus de pie en el mar, con el agua lamiendo suavemente su cuerpo, y una concha marina al fondo que remite de forma sutil al mito fundacional. La diosa no posa ni se exhibe de manera ostentosa: aparece recogida, ocupada en una acción íntima y casi cotidiana, retorciéndose el cabello mojado con ambas manos. Este gesto, aparentemente sencillo, contiene una gran carga simbólica. En la tradición artística, secarse o peinarse el cabello tras el baño era signo de feminidad, limpieza ritual y preparación erótica, pero en este caso adquiere una dimensión mitológica: la diosa del amor emerge del mar no solo como cuerpo, sino como presencia divina.

La expresión de Venus es melancólica, introvertida, casi vulnerable. A diferencia de las versiones más teatrales o triunfales del nacimiento de Afrodita, como las de Botticelli o Bouguereau, esta Venus parece más humana, más cercana, más delicada. Tiziano prescinde de todo aparato alegórico: no hay cortejo de ninfas, tritones ni querubines. El escenario es el mar abierto, el cielo azul, el silencio del instante. En ese vacío compositivo resalta con más fuerza la carne cálida y luminosa de la diosa, tratada con la maestría cromática que caracteriza a Tiziano.

Desde el punto de vista estilístico, esta obra es representativa del renacimiento veneciano, en el que el color, la luz y la sensualidad de la materia pictórica cobran un papel protagonista. Tiziano no construye su Venus mediante líneas rígidas, sino mediante veladuras, tonos piel nacarada y transiciones suaves entre luces y sombras. Su cuerpo no es idealizado en extremo, sino natural y ligeramente imperfecto, lo que le confiere una belleza terrenal, viva, palpable. La mirada de Venus, dirigida hacia fuera del cuadro, añade un matiz introspectivo que contrasta con la imagen típica de la Afrodita sonriente y triunfante.

La Venus Anadiomena de Tiziano es, por tanto, una reinterpretación renacentista del mito griego que rehúye el espectáculo para buscar la interioridad, la sensualidad contenida y la melancolía del nacimiento divino. Es una diosa que acaba de nacer del mar, pero ya parece consciente de su poder, de su destino, de su belleza y de su soledad. Esta obra no solo rinde homenaje a la mitología clásica, sino que la humaniza, la transforma en símbolo del deseo contemplativo y de la presencia silenciosa de lo divino en la intimidad de la forma humana.

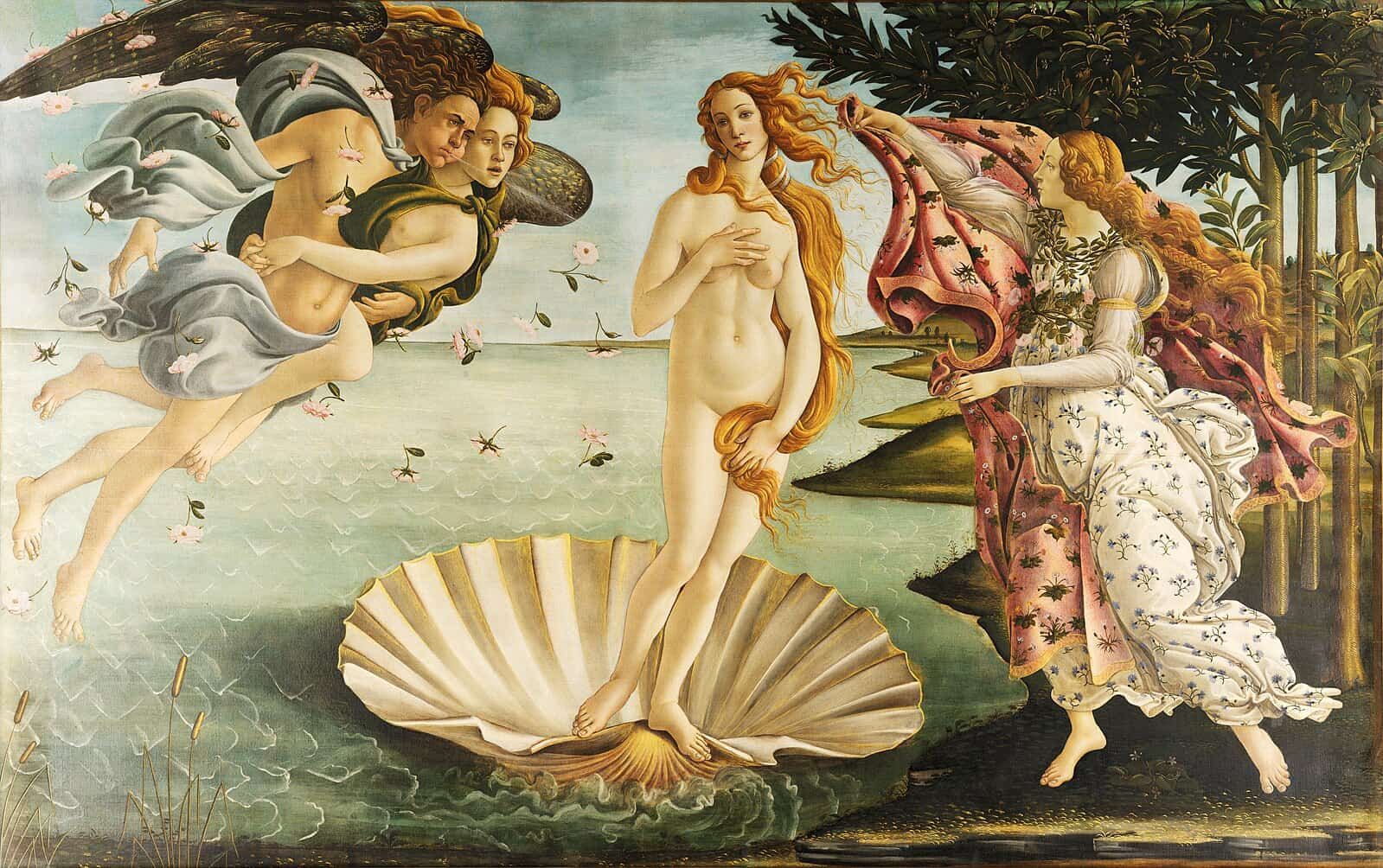

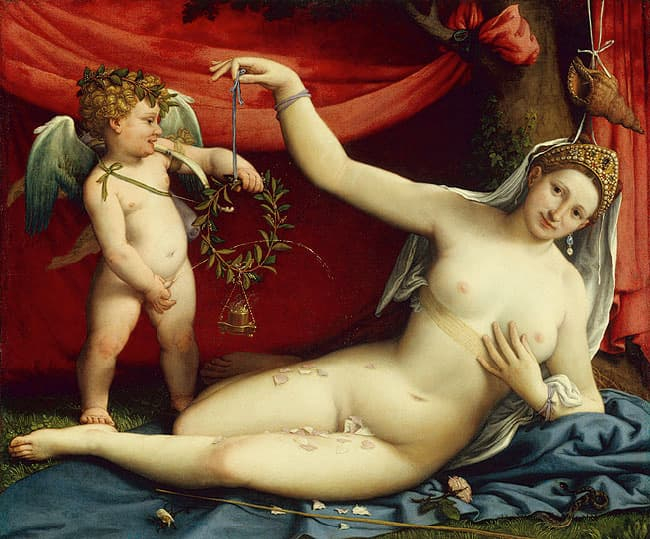

Representaciones a partir del Renacimiento

El tema de la Venus Anadiómena se retoma con el deseo de los artistas del Renacimiento, que leían a Plinio, de emular e incluso superar, si fuera posible, a Apeles. En el siglo XV Sandro Botticelli pinta su famosa obra El nacimiento de Venus. Otra Venus Anadiómena temprana es el bajorrelieve en mármol de Antonio Lombardo que se encuentra en el Victoria and Albert Museum de Londres. La Venus Anadiómena de Tiziano (1525), que pertenecía al duque de Sutherland, fue adquirida por la National Gallery of Scotland de Edimburgo en 2003.

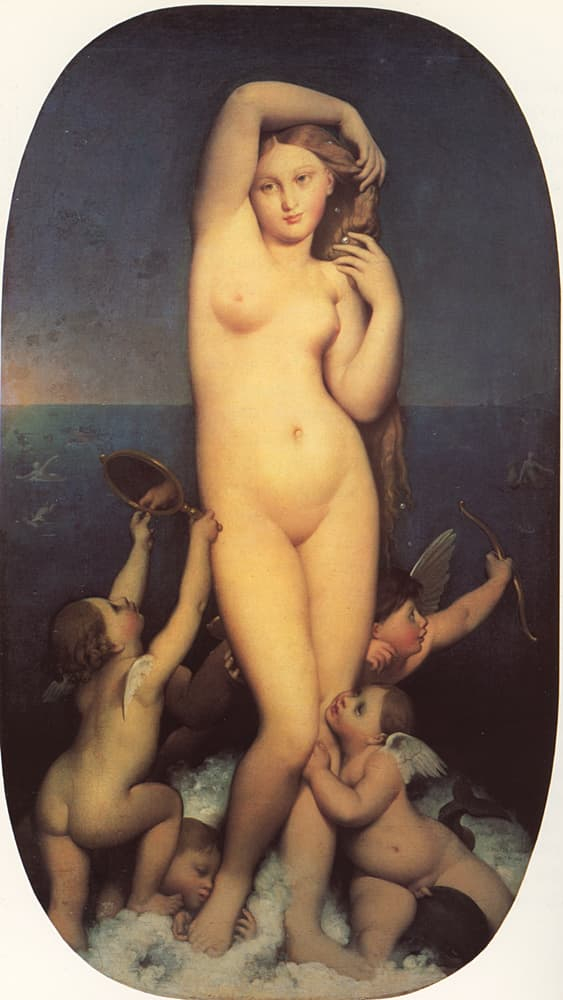

La Venus Anadiómena ofrece un motivo natural para una fuente: la Galería Nacional de Arte de Washington D. C. tiene una estatua a tamaño real de bronce en la que el agua cae desde el pelo de Venus. Esta estatua fue modelada por un discípulo de Juan de Bolonia a finales del siglo XVI. Durante el Rococó Théodore Chassériau vuelve a ejecutar el tema en 1838 y la Venus Anadiómena de Jean Auguste Dominique Ingres, completada tras muchos años en 1848, es una de las obras más celebradas del pintor. Se encuentra en el Museo Condé en el castillo de Chantilly, Chantilly, Francia. El nacimiento de Venus de Alexandre Cabanel de 1863 se basa en el fresco de Pompeya (ilustración arriba a la derecha de la página) que había sido descubierto recientemente.

El nacimiento de Venus por Alexandre Cabanel, 1863 (Museo de Orsay, París). Alexandre Cabanel. Dominio público. Este enlace. Original file (4,364 × 2,528 pixels, file size: 4.78 MB).

“El nacimiento de Venus”, pintado por Alexandre Cabanel en 1863, es una de las obras más emblemáticas del academicismo francés del siglo XIX. Conservada en el Museo de Orsay de París, esta pintura representa una versión refinada, sensual y teatral del mito clásico del nacimiento de Afrodita, completamente adaptada al gusto burgués y esteticista del Segundo Imperio francés.

En la obra, la diosa aparece tendida sobre las olas, no de pie ni emergiendo como en otras versiones tradicionales, sino recostada, flotando en actitud de abandono sensual. Su cuerpo, largo y ondulado como una línea de marfil, está modelado con una delicadeza extrema. La piel nacarada, el cabello castaño que se funde con la espuma y la expresión lánguida del rostro construyen una imagen de erotismo idealizado, sin provocación directa pero cargada de deseo contenido.

El mar aparece calmado, ondulado suavemente para acunar a la diosa. Sobre ella, un grupo de querubines alados —similares a los putti renacentistas— celebran su nacimiento volando en formación, como un cortejo celestial que enmarca la escena con musicalidad visual. No hay tritones, ninfas ni dioses: Cabanel depura el relato mítico para concentrarse exclusivamente en la forma femenina, en la idea del cuerpo como símbolo absoluto de belleza.

Esta pintura es también una clara manifestación de los ideales académicos de su tiempo: perfección anatómica, suavidad técnica, temática mitológica reinterpretada bajo claves contemporáneas y ausencia de cualquier realismo crudo. La obra fue un éxito inmediato en el Salón de París de 1863 y fue comprada directamente por Napoleón III, lo que consolidó a Cabanel como uno de los pintores favoritos del régimen. Representaba el tipo de arte que la élite francesa deseaba: culto, bello, decorativo y moralmente aceptable, incluso cuando se trataba de desnudos.

El tratamiento de Venus como figura reclinada, casi dormida, recuerda a la tradición de la Venus recostada renacentista, pero aquí adquiere una suavidad casi líquida, como si su cuerpo perteneciera al mar tanto como a la tierra. El rostro, de párpados semicerrados y labios entreabiertos, no mira al espectador, sino que parece soñar, sugerir más que declarar. La ausencia de toda tensión o dramatismo convierte la escena en una imagen suspendida, un instante que no es histórico ni narrativo, sino puramente simbólico.

Desde el punto de vista cultural, esta obra sintetiza el tránsito entre el mito clásico y la pintura moderna de salón. Venus ya no es solo la diosa del amor; es el ideal femenino sublimado por la mirada masculina culta, la encarnación del deseo controlado por la estética. En ella se funden la tradición griega, la herencia renacentista y el refinamiento decorativo del siglo XIX. Por ello, la Venus de Cabanel no es tanto una diosa mítica como un símbolo de su época: una Venus romántica, inmóvil y perfecta, destinada a ser contemplada más que adorada.

El nacimiento de Venus de Alexandre Cabanel (1823-1889) fue mostrado en el Salón de París en 1863 y comprado por Napoleón III para su colección personal. El famoso historiador del arte estadounidense, Robert Rosenblum, comentaba sobre esta obra: «Esta Venus flota entre una antigua deidad y un sueño moderno (…) y la ambigüedad de sus ojos, que parecen cerrados pero que, mirando de cerca, dejan ver que ella está despierta. (…) Un desnudo que podría estar dormido o despierto es especialmente imponente para un espectador masculino».

La pintura de 1879 de William-Adolphe Bouguereau llamada también El nacimiento de Venus, que rehace la composición de Botticelli, es otro testimonio de la popularidad continua del tema entre los pintores academicistas de finales del siglo XIX.

En 1870 Arthur Rimbaud evocaba la imagen de una Clara Venus («Venus famosa») corpulenta con todas las imperfecciones humanas en un poema sarcástico que introduce la celulitis dentro de la literatura: La graisse sous la peau paraît en feuilles plates.

Pablo Picasso vuelve a plasmar la imagen de la Venus Anadiómena en la figura central de Las señoritas de Avignon de 1907, una de las obras fundamentales del cubismo.

Pintura mural de Pompeya con la representación de Afrodita Anadiómena. Photo of Stephen Haynes. Dominio Público.

Los diferentes poetas le conceden a Afrodita diferentes filiaciones: a) de Urano sin unión; b) de Zeus y Dione; c) de Urano y Hemera; d) de Urano y Talasa; e) de Crono y Evónime; f) de Éter y Océano g) de Siria y Chipre.

A Afrodita se le conoce como «la diosa nacida de las olas» o «nacida del semen de dios». Esta diosa, ‘surgida de la espuma’, nació del mar, cerca de Pafos (Chipre) después de que Crono cortase los genitales a Urano con una hoz y los arrojase tras él al mar. En su Teogonía, Hesíodo cuenta que los genitales «fueron luego llevados por el piélago durante mucho tiempo. A su alrededor surgía del miembro inmortal una blanca espuma y en medio de ella nació una doncella» ya adulta. Este mito de Venus (el nombre romano de Afrodita) nacida adulta, Venus Anadiómena (‘Venus saliendo del mar’), Αναδυόμενη / Anadyómenē: «saliendo», fue una de las representaciones icónicas de Afrodita, famosa por la admiradísima pintura de Apeles, hoy perdida, pero descrita por Plinio el Viejo en su Naturalis Historia. Por esto, Afrodita es de una generación anterior a la de Zeus. Homero, no obstante, cuenta en el libro V de la Ilíada otra versión sobre su origen, según la cual sería hija de Zeus y Dione, quien era la diosa oracular original («Dione» significa simplemente ‘diosa’, forma femenina de Δíος, ‘diosa’, el genitivo de «Zeus») en Dodona.

Según Homero, Afrodita, aventurándose en batalla para proteger a su hijo Eneas, es herida por Diomedes y vuelve con su madre, postrándose de rodillas para ser reconfortada. «Dione» parece ser equivalente a Gea, la madre tierra, a quien Homero trasladó al Olimpo y alude a un hipotético panteón protoindoeuropeo original, con dios jefe (Di-) representado por el cielo y el rayo y la diosa jefa (forma femenina de Di-) representada como la tierra o el suelo fértil. La propia Afrodita fue llamada a veces «Dione». Una vez que el culto a Zeus hubo usurpado el oráculo-robledo de Dodona, algunos poetas lo tuvieron por padre de Afrodita.

Los poetas latinos dicen que Afrodita nació de la unión entre el Cielo (Urano) y el Día (Hémera). (Cicerón: De Natura Deorum) Epiménides nos dice que «Crono de mente retorcida tomó en matrimonio a la joven Evónime; de él nació la áurea Afrodita de hermosos cabellos, y las Moiras inmortales y las Erinias de variopintos dones». Nono dice que Talasa había sido la madre de Afrodita con Urano, aludiendo al episodio hesiódico: el agua del mar quedaría así fertilizada.

El principal centro de adoración a Afrodita permaneció en Pafos, al suroeste de la costa de Chipre, donde la diosa del deseo había sido adorada desde mucho tiempo atrás como Ishtar y Astarté. Se dice que desembarcó tentativamente primero en Citera, un lugar de parada para el comercio y la cultura entre Creta y el Peloponeso. Así quizás tengamos pistas del camino del culto original a Afrodita desde el Levante hasta el continente griego.

Vida adulta

Afrodita no tuvo infancia: en todas las imágenes y referencias nació adulta, núbil e infinitamente deseable. En muchos de los mitos menores tardíos en los que participa se la presenta vanidosa, caprichosa, malhumorada y susceptible. Aunque casada en el panteón griego, le es infiel a su marido, algo común en el Olimpo. Hefesto es una de las deidades helénicas más ecuánimes; en el relato recogido en la Odisea Afrodita parece preferir a Ares, el voluble dios de la guerra. Es uno de los pocos personajes que desempeñó un papel importante en la causa original de la propia guerra de Troya: no solo ofreció a Helena de Esparta a Paris, sino que el rapto se llevó a cabo cuando este, al ver a Helena por primera vez, se vio abrumado por el deseo de poseerla, lo que corresponde a la esfera de Afrodita.

Afrodita, como diosa del instinto sexual, tomó como amantes y engendró descendencia con casi todos los dioses varones del Olimpo, incluso a Zeus, a quien arrebataba el sentido. Zeus, como respuesta, la hizo enamorarse de un varón mortal, Anquises. Sólo hay tres diosas a quienes Afrodita no puede domeñar: Hestia, Atenea y Artemisa, diosas vírgenes.

Matrimonio con Hefesto

Aunque en algunas fuentes Afrodita está descrita como la esposa de Hefesto, se puede interpretar más bien como un matrimonio de conveniencia. En muchas otras fuentes Afrodita no aparece vinculada a ningún esposo y ejerce su amor libremente.

Debido a su inmensa belleza, Zeus temía que Afrodita fuera la causa de violencia entre los otros dioses. Por ello la casó con Hefesto, el severo, cojo («rengo») y malhumorado dios del fuego y la fragua. Otra versión de esta historia cuenta que Hera, la madre de Hefesto, lo arrojó del Olimpo al considerarlo feo y deforme. Este obtuvo su venganza atrapándola en un trono mágico y exigiendo a cambio de su liberación la mano de Afrodita. Hefesto estaba contentísimo de haberse casado con la diosa de la belleza y forjó para ella hermosa joyería, incluyendo el cesto, un cinturón que la hacía incluso más irresistible para los hombres.

Homero: Odisea VIII, 267; Apolonio de Rodas: Argonáuticas III, 36 s; Virgilio: Eneida VIII, 372 s.

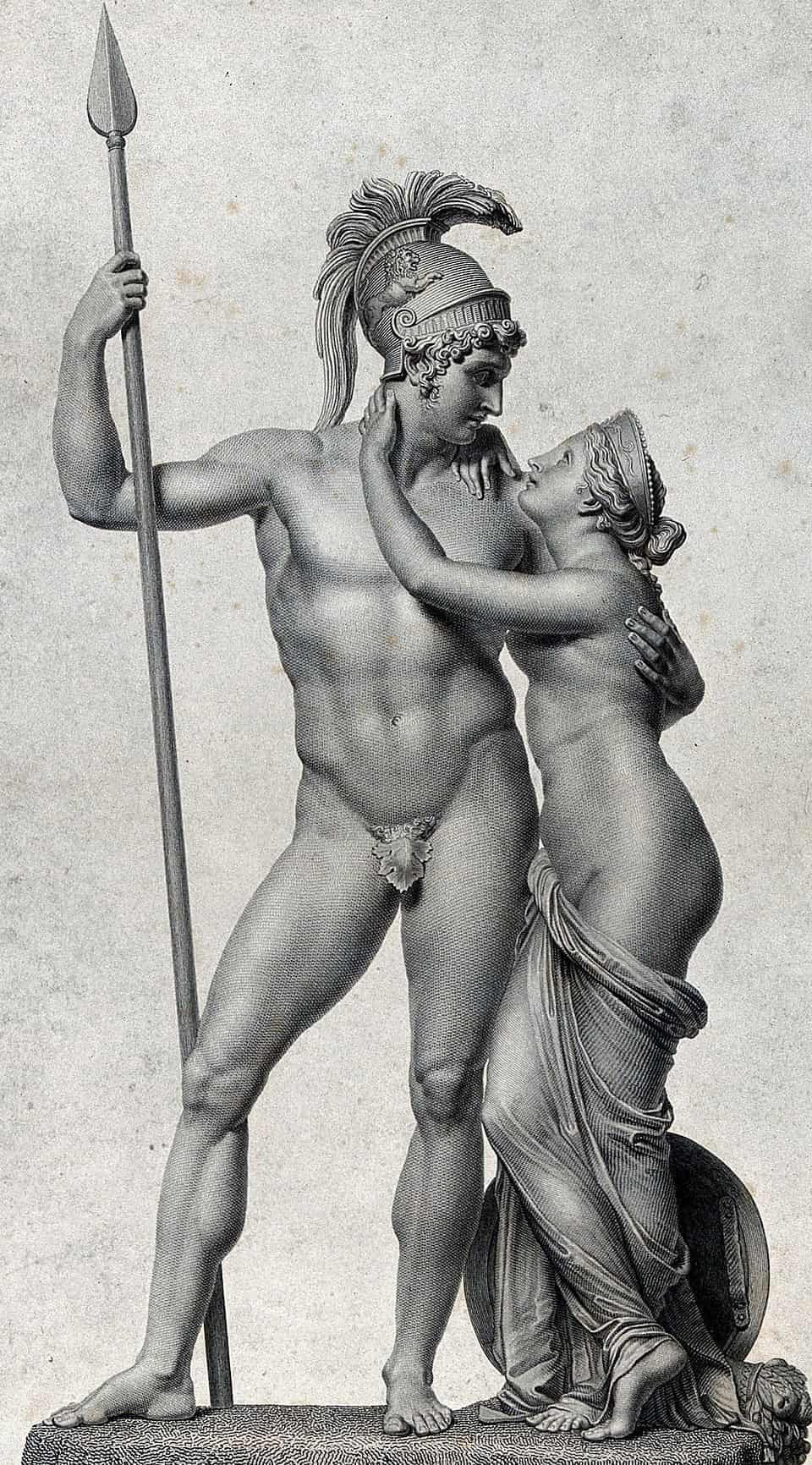

La obra Venus y Marte de Antonio Canova, representa el adulterio de la diosa del amor con el dios de la guerra, Marte. Wellcome Collection gallery. Mars [Ares] and Venus [Aphrodite]. Engraving by D. Marchetti after G. Tognoli after A. Canova. Iconographic Collections. CC BY 4.0. Original file (1,509 × 2,723 pixels, file size: 1.79 MB).

La escultura “Venus y Marte” de Antonio Canova representa con elegante maestría uno de los episodios más célebres y sensuales de la mitología griega: el amor adúltero entre Afrodita (Venus), diosa del amor, y Ares (Marte), dios de la guerra. Este relato, inmortalizado por autores como Homero, Ovidio y varios poetas helenísticos, habla de la tensión entre deseo y deber, atracción y violencia, y de cómo incluso los dioses pueden sucumbir a las pasiones humanas.

Canova, escultor neoclásico por excelencia, ejecutó esta obra a finales del siglo XVIII o comienzos del XIX, en plena madurez de su estilo. En ella, reinterpreta el mito clásico no como una escena escandalosa o teatral, sino como una composición serena, idealizada y cargada de gracia. Venus se presenta en actitud amorosa, casi maternal, abrazando el cuello de Marte con dulzura, mientras él, erguido y vestido con casco y lanza, la mira con gesto contenido. La tensión erótica entre ambos no se expresa mediante dramatismo, sino a través de la cercanía de los cuerpos, las miradas cruzadas y la suave disposición de las formas.

En esta escultura, Canova representa el mito del adulterio con una notable carga simbólica. Marte sostiene su lanza con firmeza, pero no muestra agresividad; su postura es protectora más que combativa. Venus, por su parte, aparece semidesnuda, con el manto cayendo de su cadera, envuelta en un juego de pliegues que resaltan su anatomía idealizada. El escudo en el suelo sugiere la rendición simbólica del dios de la guerra ante el poder irresistible del amor. La propia disposición de los personajes alude a un equilibrio de opuestos: la energía viril contenida frente a la seducción blanda, el cuerpo marcial frente al cuerpo curvo y blando, la verticalidad frente al gesto envolvente.

La relación entre Afrodita y Ares, narrada en la Odisea (VIII, 266–366), era conocida por los antiguos como una historia escandalosa. Afrodita, esposa de Hefesto, mantenía una relación secreta con Ares, pero fueron descubiertos por el dios herrero, quien los atrapó en una red invisible mientras yacían juntos, exponiéndolos ante los dioses. Esta historia fue objeto tanto de burla como de reflexión moral, y en el arte clásico se representó con frecuencia en clave erótica o cómica. Sin embargo, Canova eleva el episodio a una escena de amor idealizado, en la que el deseo no es vulgaridad, sino símbolo de unión trascendente.

Desde el punto de vista estético, esta escultura representa el ideal neoclásico de belleza y contención emocional. Canova rehúye la teatralidad barroca para centrarse en la perfección anatómica, el equilibrio compositivo y la pureza de líneas. El mármol, trabajado con extrema suavidad, confiere a los cuerpos una apariencia de carne viva, casi táctil. La obra no busca reproducir un momento específico del mito, sino condensar su esencia simbólica: el triunfo del amor sobre la guerra, del deseo sobre la fuerza, del arte sobre la crudeza del relato.

Esta Venus y Marte de Canova se inscribe dentro de la tradición renacentista y helenista que convirtió a Afrodita/Venus y a Ares/Marte en símbolos arquetípicos de lo femenino y lo masculino en tensión amorosa. Pero también responde a los valores del siglo XVIII ilustrado, donde el erotismo debía ir acompañado de elegancia, equilibrio moral y refinamiento formal.

Más que un escándalo mitológico, esta escultura representa una alquimia visual del amor y la guerra, donde el mármol se transforma en cuerpo, y el mito en metáfora de la eternidad del deseo.

Romance con Ares y otros dioses

Ya desde la Teogonía se relata la pasión que sentía hacia Ares, que representa un impulso elemental como ella. La infelicidad de Afrodita con su matrimonio hizo que buscase la compañía de otros, especialmente con Ares, dios olímpico de la guerra. Hefesto fue informado por Helios del adulterio que su esposa mantenía con Ares. Planeó entonces atraparlos con una red de cadenas invisibles que había dispuesto sobre el lecho, capaz de inmovilizarlos. Ares sabía que Hefesto retornaría al hogar al salir el sol, así es que prevenidamente dispuso de su secuaz favorito, Alectrión, para que le avisara. Pero Alectrión se quedó dormido. Efectivamente, el sol salió, y las redes cayeron sobre Ares y Afrodita «en plena ocasión», y quedaron inmóviles. Hefesto enfurecido llamó a todos los demás dioses olímpicos para burlarse de ellos («las diosas se quedaron en casa, todas por vergüenza»); y contrariamente las burlas cayeron sobre Hefesto: algunos dioses adoraron la belleza de Afrodita, otros comentaron que con gusto tomarían el lugar de Ares. Hefesto no los liberó hasta que Poseidón le prometiera que Ares pagara desagravios, pero ambos escaparon tan pronto como levantó la red y no mantuvieron su promesa. Ares convirtió a Alectrión en gallo, para que siempre avisara la salida del sol.

Nerites un dios hijo de Nereo y Doris. En una de las versiones, incluso antes de su ascensión al mar al Olimpo, se enamoró de Nerites. Cuando llegó el momento de unirse a los dioses olímpicos, quería que Nerites fuera con ella, pero se negó y prefirió quedarse con su familia en el mar. Incluso el hecho de que Afrodita le prometiera un par de alas no lo hizo cambiar de opinión. La diosa sintiéndose despreciada lo transformó en un marisco y le dio las alas a su hijo Eros.

Hermafrodito era hijo de Afrodita y de Hermes, en honor de los cuales recibió el nombre, una mezcla de sus padres. Pero al sentirse culpable de adulterio, se separó de su hijo y lo dejó en el Monte lda (Frigia) al cuidado de las ninfas del monte, por quienes fue criado.

Con Dioniso tuvo a Príapo. Se dice que esta había cedido a los brazos de Dioniso, pero durante la expedición de este en la India le fue infiel y vivió con Adonis. A la vuelta de Dioniso, Afrodita volvió a su lado, pero pronto le abandonó de nuevo y marchó a Lámpsaco para dar a luz al hijo del dios. Hera decepcionada por la lascivia de Afrodita, la tocó y su poder mágico hizo que alumbrase un hijo extremadamente feo y con unos genitales inusualmente grandes.

Ceñidor del deseo

Afrodita estaba en posesión de un ceñidor que contenía el poder irresistible del amor físico (en griego κεστός ἱμάς, kestós himás, «recamada correa», y también cingulum Veneri, cestus Veneris en latín): «el amor y el deseo con el que a todos los inmortales y a las mortales gentes tú doblegas». Llevaba la correa ceñida a su cintura y en ella estaban bordados y fabricados todos sus hechizos: «allí estaba el amor, allí el deseo, allí la amorosa plática y la seducción que roba el juicio incluso a los muy cuerdos». (30) (31) Incluso ese ceñidor le sirvió a Afrodita para desviar el rayo de Zeus que iba dirigido a matar a Anquises. (32)

«Psique abre la puerta del jardín de Cupido»

Se trata probablemente de una escena inspirada en la mitología grecolatina, donde Psique, símbolo del alma humana, entra en los dominios de Cupido (Eros), dios del amor, como parte del relato recogido en Las metamorfosis o El asno de oro de Apuleyo.

Afrodita y Psique

Psique (en latín: Psyche; en griego: Ψυχή), es la personificación en la mitología griega del alma, y suele representarse como una hermosa mujer con alas de mariposa. El nombre psique significa «alma» y «mariposa» en griego, y también se la conoce comúnmente como tal en la mitología romana.

Según la fábula relatada por Apuleyo en su Metamorfosis (El asno de oro), Psique era la menor y más hermosa de tres hermanas, hijas de un rey de Anatolia. Venus, celosa de su belleza, envió a su hijo Cupido para que le lanzara una flecha que la haría enamorarse del hombre más horrible y ruin que encontrase.

Cuando el padre de Psique observó que sus hijas mayores ya habían conseguido matrimonios pero Psique no tenía ningún pretendiente, consultó el oráculo de Mileto. El oráculo le dijo que abandonara a su hija en la cumbre de una montaña, donde un monstruo iría a desposarse con ella. Así se hizo y, una vez en la cumbre de la montaña, el viento se llevó a Psique volando hasta que la depositó en un valle, donde se quedó dormida.

Al despertar, se encontró en el exterior de un hermoso palacio. Entró en él y fue acogida por las voces de unas doncellas invisibles que se pusieron a su servicio. Al anochecer, su misterioso esposo se unió a ella. Cada noche, en medio de la oscuridad, se amaban, pero Psique no podía conocer su identidad, dado que desaparecía de su lado antes de que llegara la luz del amanecer.

Una noche, Psique le contó a su amado que echaba de menos a sus hermanas y quería verlas. Este aceptó, pero también le advirtió que sus hermanas querrían acabar con su dicha. A la mañana siguiente, Psique estuvo con sus hermanas, que le preguntaron, envidiosas, quién era su maravilloso marido. Psique, incapaz de explicarles cómo era su marido, puesto que jamás lo había visto, titubeó y les contó que era un joven que estaba de caza pero en una ocasión posterior, ante la misma pregunta, les dijo que era un hombre de negocios de edad madura y finalmente acabó confesando la verdad: que realmente no sabía quién era. Así, las hermanas de Psique la convencieron para que en mitad de la noche encendiera una lámpara y observara a su amado, asegurándole que sólo un monstruo querría ocultar su verdadera apariencia. Psique les hace caso y enciende una lámpara para ver a su marido: es entonces cuando descubre que su esposo es Cupido. Pero una gota de aceite hirviendo (de la que Apuleyo hace un tópico medieval: stilla olei ardentis) cae sobre la cara de Cupido dormido, que despierta y abandona, decepcionado, a su amante.

Psique reanimada por el beso del amor, de Antonio Canova. Dominio Público. Original file (1,594 × 1,999 pixels, file size: 593 KB).

Cuando Venus se enteró de estos sucesos, entró en cólera tanto con su hijo, que le había desobedecido, como con Psique, a la que buscó incansablemente e incluso prometió recompensar a quien se la entregara, hasta que finalmente consiguió que cayera en su poder. Entonces, la diosa, rencorosa, le ordenó realizar cuatro tareas, casi imposibles para un mortal.

En el primero de los trabajos Venus mandó traer semillas de trigo, cebada, mijo, amapola, garbanzos, lentejas y habas, y luego los mezcló todos. Le mandó a Psique que los clasificase uno a uno y que terminase su tarea antes del anochecer. Psique se derrumbó desesperada, pero las hormigas se apiadaron de la muchacha y le ayudaron a clasificar las semillas.

En el segundo trabajo se le ordenó que se acercara a una manada de ovejas con cuernos, vellón dorado y que no tenían pastor; Venus le pidió que le llevase un solo mechón de lana de oro. Psique había decidido, en su lugar, precipitarse desde una roca al río. Pero antes de hacerlo, la Caña, por inspiración divina, le dijo a Psique que no contaminara las aguas del río con una muerte. Luego le indicó que esperara a que anocheciera para que las ovejas, conocidas por su agresividad y su mordisco venenoso, se calmasen cuando el tiempo fuera más fresco. Psique atendió a los consejos y furtivamente pudo conseguir un mechón de lana dorada.

En el tercer trabajo Venus le ordenó subir a la cima de un agudo picacho, de donde manaban las aguas gélidas y negruzcas que más tarde discurrirían por el Estigia y el Cocito. Psique debería llenar una jarrita de cristal con esas aguas. Al llegar cerca del manatial Psique comenzó de nuevo a desesperarse, pues la montaña y las aguas estaban defendidas por unas terribles serpientes y además las propias aguas, que sabían hablar, le disuadían de su hazaña ordenándole que se retirara. Pero en ese momento apareció el águila de Júpiter, honrando así a Cupido por haber apoyado a Júpiter cuando raptó a Ganimedes. El águila entonces sujeta la jarrita, se enfrenta a las serpientes y le ordena a las aguas que, viniendo de parte de la propia Venus, llenen el contenido. Después se la dio a Psique.

Como cuarto trabajo, Psique tenía que ir al Inframundo y pedir a Proserpina un poco de su belleza para entregar a Venus, con el pretexto de que había perdido parte de su hermosura cuidando de Cupido. Psique debía guardarla en una caja negra que Venus le dio. Psique subió a una torre, decidiendo que el camino más corto al inframundo sería la muerte pero una voz que brotó de la torre la detuvo en el último momento y le indicó una ruta secreta que le permitiría entrar y regresar aun estando con vida, además de aconsejarle cómo engañar al perro Cerbero, contentar a Caronte y cómo cruzar los otros peligros de dicho sendero. Siguiendo las indicaciones, Psique apaciguó a Cerbero con un pastel de cebada y pagó a Caronte un óbolo para que le llevase al Hades. Una vez allí, Proserpina, conmovida por su hazaña, dijo que estaría encantada de hacerle el favor a Venus. Una vez más pagó a Caronte y le dio el otro pastel a Cerbero para volver.

Psique abandonó el inframundo y decidió abrir la caja y tomar un poco de la belleza para sí misma, pensando que si hacia esto, Cupido la amaría con toda seguridad. Para su sorpresa del interior brotó un «sueño estigio», es decir, un vapor narcótico que sume en la amnesia a los muertos cuando llegan al Hades. Cupido, que la había perdonado y seguido en secreto por su aventura, voló hasta su cuerpo y limpió el sueño de sus ojos, suplicando entonces a Júpiter y Venus su permiso para casarse con Psique. Estos accedieron y Júpiter hizo inmortal a Psique. Venus, olvidando sus rencores bailó en la boda de Cupido y Psique, y fruto de su unión tuvieron una hija, a quien llamamos Voluptuosidad —o Hedoné (Ἡδονή, «Placer») para los griegos—.

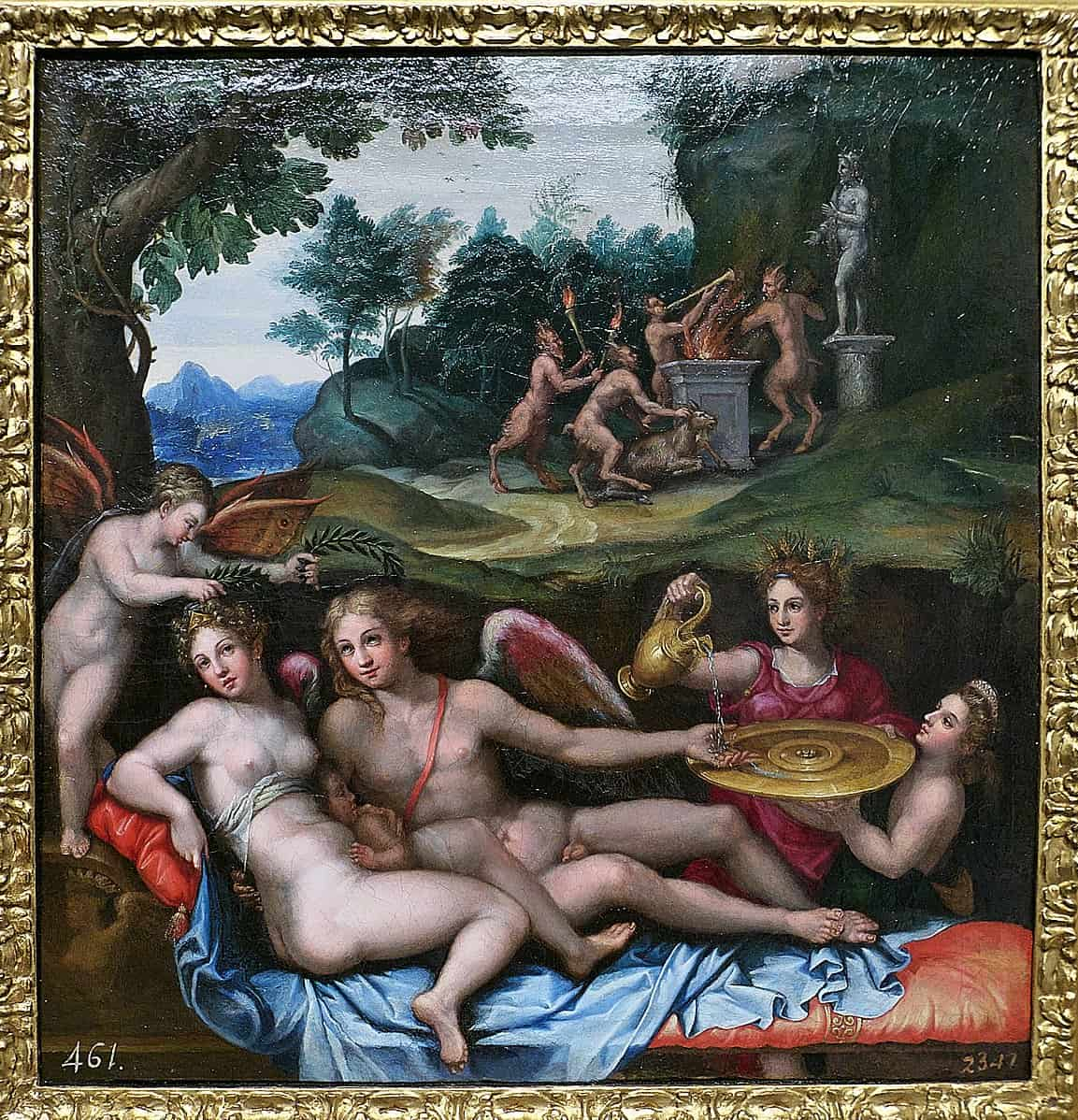

El matrimonio de Eros y Psique, obra de Boucher, 1744. François Boucher. Dominio Público.

El término «psique» (Ψυχή), que significa «alma» o «mariposa», está relacionado con el verbo ψύχω, que significa «soplar, respirar». A partir de este verbo se forma el sustantivo ψυχή, que alude en los poemas homéricos al soplo, hálito o aliento que exhala al morir el ser humano o también en el momento de un desmayo.

Eros, hijo de Afrodita: símbolo del deseo y su legado en el arte

Ninguna figura complementa de forma más directa y elocuente el universo simbólico de Afrodita que su hijo Eros, conocido por los romanos como Cupido. En él se encarna no solo la continuidad del poder de la diosa, sino también la evolución misma del concepto de deseo, que en la mitología griega no es solo un impulso físico, sino una fuerza cósmica, creadora, caprichosa y profundamente ambigua. Eros no es simplemente el acompañante travieso de Afrodita; es, en muchas versiones antiguas, una de las fuerzas primigenias del cosmos, anterior incluso a los dioses olímpicos, y por tanto, un principio organizador de la atracción universal.

En el plano más popular de los mitos, Eros es el niño alado que dispara flechas, unas que provocan amor instantáneo, otras que causan indiferencia. Es símbolo del deseo impredecible, de la pasión que nace sin razón y desarma incluso a los más poderosos. En el arte griego clásico y helenístico, se le representa como un adolescente esbelto, hermoso y a menudo andrógino; en el arte romano y renacentista, adquiere forma infantil, casi angelical, como un putto juguetón que acompaña escenas amorosas, mitológicas o alegóricas. En todos los casos, Eros es una presencia silenciosa pero determinante, que actúa como mediador entre cuerpos, almas y destinos.

Entre los relatos más profundos asociados a Eros está su historia con Psique, el alma humana. Este mito, recogido en la Metamorfosis de Apuleyo, representa una alegoría del amor verdadero como un proceso espiritual: el alma debe superar pruebas, renunciar a la curiosidad, sufrir la pérdida, aprender la paciencia y finalmente recibir el don de la eternidad mediante la unión con el amor inmortal. Esta historia ha inspirado a innumerables artistas —pintores, escultores, poetas— que han visto en la figura de Amor y Psique el emblema perfecto de la fusión entre pasión y trascendencia.

En la escultura neoclásica, por ejemplo, el tema fue tratado con exquisita delicadeza por Antonio Canova, pero también por Carlo Albacini, quien modeló a Eros y Psique como figuras infantiles que se abrazan con inocencia. Esta representación suaviza el mito, lo despoja de dramatismo y lo convierte en una escena de ternura esencial, donde el amor y el alma se reconocen sin palabras. En la pintura académica del siglo XVIII y XIX, como en la obra de Louis-Jean-François Lagrenée, la historia se representa con dramatismo contenido, luz idealizada y una composición simbólica que convierte el relato mitológico en un discurso visual sobre el deseo purificado por el afecto.

Eros es también, en sentido filosófico, el puente entre Afrodita Urania y Afrodita Pandemos, entre el amor celestial y el amor terrenal. Su capacidad para unir cuerpos, pero también elevar el alma hacia la belleza, lo convierte en figura clave dentro del pensamiento platónico, especialmente en el Banquete, donde es presentado como guía hacia la contemplación de lo eterno a través de la belleza sensible.

Como herencia directa de Afrodita, Eros condensa la potencia activa del deseo. Si la diosa representa la forma y el poder de atracción, él representa la dirección, la chispa, el movimiento. Juntos conforman un binomio que no solo explica las relaciones humanas, sino que estructura buena parte del arte occidental, desde la escultura antigua hasta el simbolismo moderno, pasando por el Renacimiento y el academicismo neoclásico.

En suma, Eros no es solo un hijo de Afrodita: es su prolongación, su efecto y su perpetuación. Allí donde hay deseo, atracción, fusión de contrarios, juego, riesgo o anhelo de lo inalcanzable, allí actúa el poder invisible de Eros. Y donde ese deseo se transforma en forma visible, en materia esculpida o en color sobre lienzo, el arte vuelve a rendir homenaje, una vez más, al legado de la diosa madre.

Galería de imágenes

Amor y Psique, por Albacini (siglo XVIII, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid). Foto: Luis García. CC BY-SA 3.0. Original file (1,339 × 2,598 pixels, file size: 1.38 MB).-

La escultura “Amor y Psique” de Carlo Albacini, realizada en el siglo XVIII y conservada actualmente en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), es una obra que condensa con extrema delicadeza la ternura, la inocencia y el simbolismo profundo del célebre mito de Eros (Amor) y Psique (Alma). Albacini, escultor neoclásico italiano formado en el ambiente romano y heredero de la tradición de restauradores y copistas de la Antigüedad, ofrece aquí una versión entrañable y contenida del tema mitológico.

La escena muestra a dos figuras infantiles, completamente idealizadas: Eros, desnudo, abraza con suavidad a Psique, que aparece parcialmente cubierta con un manto que cae con gracia desde su cintura. Ambos están en una actitud de intimidad contenida: Eros susurra al oído de Psique, y ella lo escucha con una sonrisa leve y los ojos semicerrados, como si recibiera un secreto sagrado o una confesión amorosa. La escultura no presenta un gesto teatral ni heroico, sino un instante detenido, cargado de emoción sutil y refinamiento simbólico.

La decisión de representar a Amor y Psique como niños —en contraste con otras versiones en las que aparecen como jóvenes o adultos— no es una simple elección estilística, sino un gesto cargado de intención simbólica. La infancia, en la tradición neoclásica, es imagen de la pureza del alma, de la transparencia del amor verdadero y de la fusión espiritual sin artificios. Albacini recrea ese momento previo a la corrupción del deseo, donde el amor y el alma todavía no han sido marcados por el conflicto ni por la pérdida. Es, en cierto sentido, una alegoría del amor en su forma más inocente y esencial.

Desde el punto de vista técnico, la escultura es un prodigio de equilibrio y precisión. La tersura del mármol, la suavidad de los volúmenes, el tratamiento delicado del cabello y de los pliegues de la tela revelan el dominio de un escultor profundamente vinculado a los ideales del clasicismo. La composición se sostiene por la estrecha unión de los cuerpos, sin necesidad de apoyo externo, lo que otorga al conjunto una sensación de ligereza, cercanía y unidad indisoluble.

En el contexto de la iconografía occidental, Amor y Psique encarnan desde el Renacimiento la metáfora más rica del alma humana en busca del amor eterno. Este pequeño grupo escultórico no intenta representar todo el mito de Apuleyo —con sus pruebas, su drama y su resolución divina—, sino concentrar en una sola imagen el significado último de la historia: la unión perfecta entre el amor (Eros) y el alma (Psique), realizada fuera del tiempo, en un espacio ideal de ternura, silencio y revelación.

La obra de Albacini puede verse como una síntesis entre lo clásico y lo sentimental, entre el ideal escultórico grecolatino y la sensibilidad moderna que busca la emoción en lo íntimo. Es una pieza menor en tamaño, pero enorme en su carga simbólica y expresiva. Contemplarla es asistir, sin palabras, a ese momento en que el alma escucha al amor, y ambos se reconocen como uno solo.

El lenguaje simbólico es intenso pero contenido. Las alas de Eros no solo evocan su divinidad y su libertad, sino también el aspecto etéreo del deseo como fuerza que no se puede retener. Psique, cuya desnudez no es erótica sino limpia y vulnerable, representa el alma en su forma más abierta al amor. La postura de las figuras —casi entrelazadas, pero sin tensión— transmite un equilibrio perfecto entre atracción física y conexión espiritual. El hecho de que Eros sostenga su arco, pero no lo utilice, sugiere que ya no necesita herir para amar: el deseo se ha convertido en unión.

El lenguaje simbólico es intenso pero contenido. Las alas de Eros no solo evocan su divinidad y su libertad, sino también el aspecto etéreo del deseo como fuerza que no se puede retener. Psique, cuya desnudez no es erótica sino limpia y vulnerable, representa el alma en su forma más abierta al amor. La postura de las figuras —casi entrelazadas, pero sin tensión— transmite un equilibrio perfecto entre atracción física y conexión espiritual. El hecho de que Eros sostenga su arco, pero no lo utilice, sugiere que ya no necesita herir para amar: el deseo se ha convertido en unión.Dentro de tu recorrido visual sobre Afrodita, Eros y Psique, esta obra es fundamental por su carga emocional y su estilo exuberante, que contrasta con la serenidad idealizada de otras versiones posteriores. Introduce el elemento trágico y teatral del mito, y por tanto, enriquece el espectro de interpretaciones visuales desde la Antigüedad hasta el Romanticismo.

Claude de Lorena, maestro del paisaje idealizado, no representa aquí una escena narrativa explícita del mito de Eros y Psique, como lo harían otros artistas barrocos o neoclásicos, sino que evoca la atmósfera emocional del relato. Psique aparece sola, en actitud contemplativa, en una ladera boscosa, mientras al fondo se alza un imponente castillo bañado por la luz crepuscular, rodeado por el mar y protegido por frondosos árboles. Ese castillo es el palacio invisible de Cupido, el lugar mágico donde ella fue llevada por los vientos y vivió su amor secreto antes de la ruptura.

Lo más notable de esta obra es el uso simbólico del paisaje como proyección del estado anímico de la figura mitológica. La luz dorada del horizonte, el equilibrio entre naturaleza y arquitectura, y la tranquilidad que emana de la escena crean una atmósfera onírica que sugiere aislamiento, espera y revelación. Psique, en soledad, aparece como una figura diminuta frente a la inmensidad del mundo, lo que refuerza el sentimiento de pequeñez del alma ante el destino y el amor divino.

A diferencia de las versiones más centradas en el erotismo o el dramatismo del mito, esta pintura es profundamente contemplativa y espiritual. No hay tensión en las formas ni dramatismo en la composición. Todo está concebido para sugerir una historia más allá de lo visible, una especie de meditación sobre el alma exiliada, el misterio de lo desconocido y la espera del reencuentro con lo sagrado.

La elección de Claude de Lorena de representar la arquitectura imaginaria del palacio de Cupido en un paisaje costero envuelto en penumbra convierte este cuadro en una metáfora del deseo oculto y la búsqueda interior, más que en una ilustración literal del mito. De hecho, es una de las obras más líricas sobre Psique en toda la historia del arte.

Esta pieza aporta a tu recorrido iconográfico una dimensión distinta: la del mito leído a través del paisaje, como espacio emocional, simbólico y filosófico. Puede servir como cierre visual o como contrapunto sereno a las representaciones más intensas y sensuales de Eros y Psique. Es, sin duda, un testimonio excepcional del poder evocador del paisaje clásico para expresar los grandes temas de la mitología.

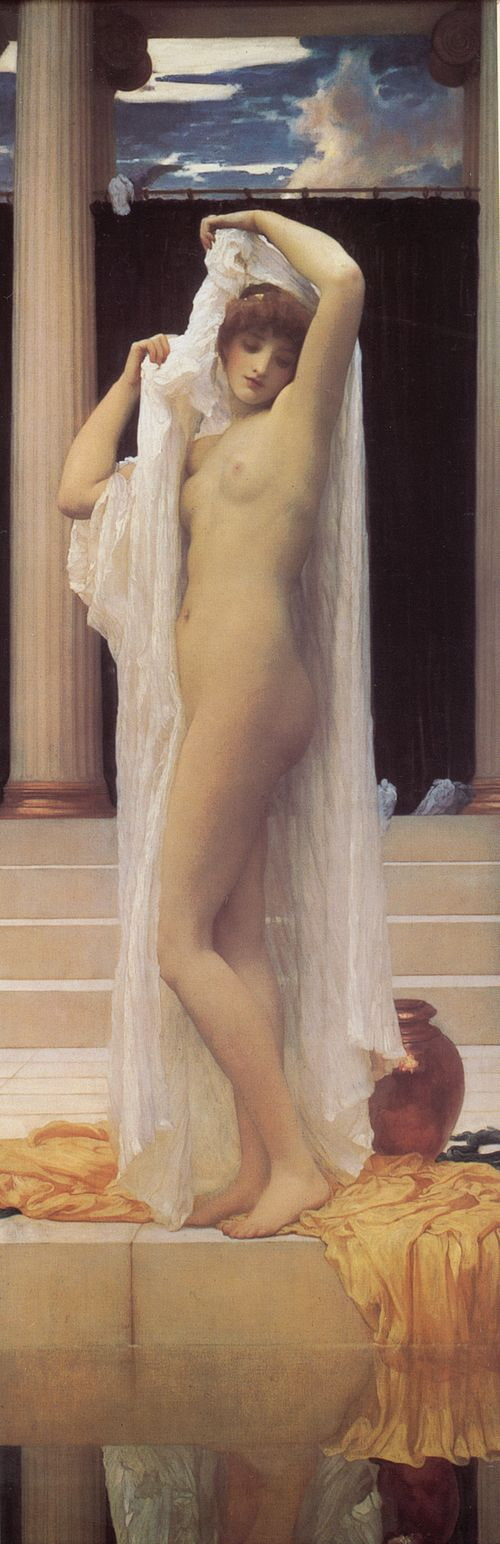

El baño de Psique, por Frederic Leighton (1879). Frederic Cameron Leighton – Desconocido. Dominio público. Original file (1,137 × 3,510 pixels, file size: 1.05 MB).