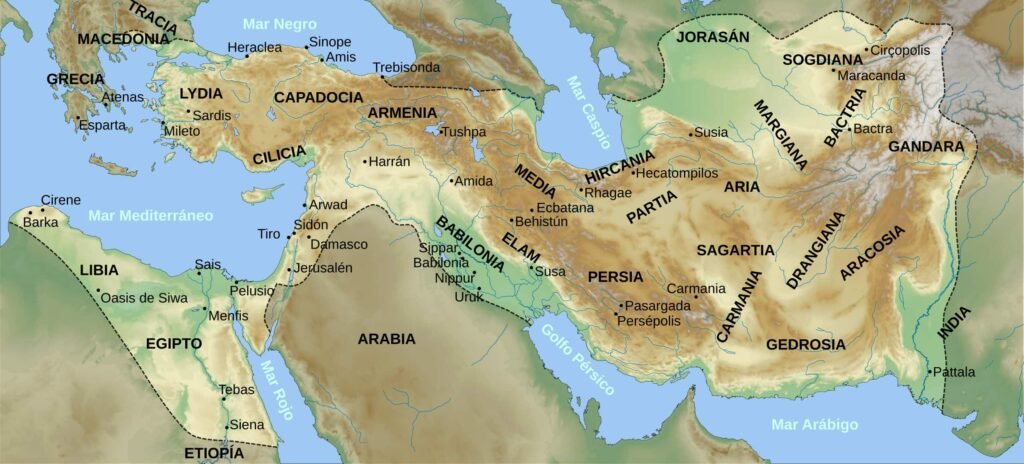

El Imperio aqueménida (persa: شاهنشاهی هخامنشی; persa antiguo: 𐎧𐏁𐏂𐎶 Xšāça, «El Imperio»), (1), (2) es el nombre dado al primer y más extenso de los imperios de los persas, (3) el cual se extendió por los territorios de los actuales estados de Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Palestina, Grecia, Bulgaria, Ucrania, Rumanía, Arabia Saudí, India, Jordania y Egipto. El imperio fue fundado por Ciro el Grande tras independizar Persia y conquistar Media en el año 550 a. C. (3) y alcanzó su máximo apogeo durante el reinado de Darío el Grande (r. 522-486 a. C.), cuando llegó a abarcar parte de los territorios de Libia, Bulgaria y Pakistán, así como ciertas áreas del Cáucaso, Sudán y Asia Central. Las grandes conquistas hicieron de Persia el imperio más grande en extensión hasta entonces, (3) lo que la convirtió en quizás la primera superpotencia del mundo.(2)

El Imperio persa (en persa: شاهنشاهی ایران, romanizado: Šâhanšâhiye Irân, lit. ‘Irán imperial’) se refiere a cualquiera de una serie de dinastías imperiales que se centraron en la región de Persia (Irán) desde el siglo VI a. C., durante el reinado de Ciro el Grande del Imperio aqueménida, hasta el siglo XX d. C. con la dinastía Pahlavi. En 1979, después de la revolución iraní, la monarquía iraní fue reemplazada por la República Islámica.

Este es un mapa del Imperio Aqueménida que muestra su máxima extensión, durante el reinado de Darío I, hacia el año 500 a. C. Le he añadido más regiones según lo enumerado en la Inscripción de Behistún, que escribió el rey persa Darío relatando sus conquistas. Autor: Gabagool. Este enlace. CC BY 3.0.

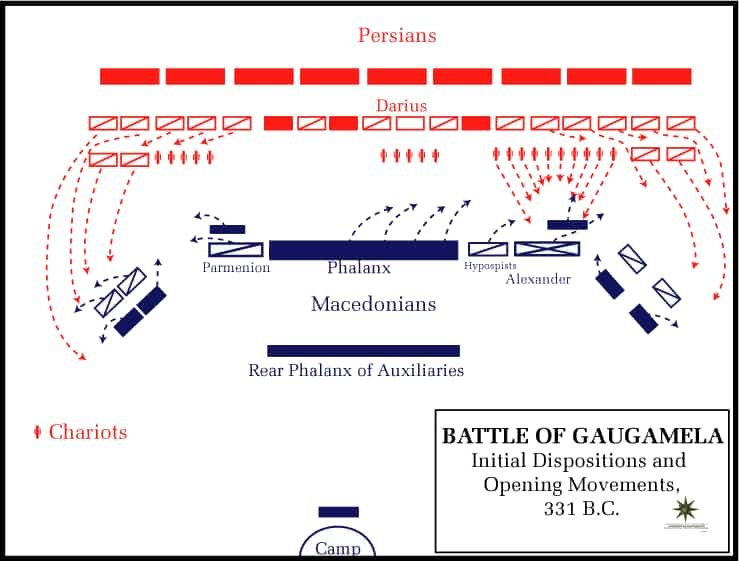

Hacia el siglo VII a. C., los persas colonizaron la región de Persis, (4) en el suroeste de la meseta iraní. Desde Persis, Ciro se alzó y derrotó al Imperio medo, así como a Lidia y al Imperio neobabilónico, marcando el establecimiento formal de un nuevo sistema de gobierno imperial bajo la dinastía aqueménida. Su existencia terminó en el año 330 a. C. cuando el último rey aqueménida, Darío III, fue vencido por el conquistador macedonio Alejandro Magno, (3) ferviente admirador de Ciro el Grande. Esta conquista marcó un logro fundamental en su entonces activa campaña por su Imperio macedonio. (5), (6) La muerte de Alejandro desencadenó el inicio del periodo helenístico, y la mayor parte del territorio del caído Imperio aqueménida pasó a estar bajo el dominio del Reino Ptolemaico y el Imperio seléucida, ambos surgidos como sucesores del Imperio macedonio tras la Partición de Triparadiso en el 321 a. C.. El dominio helenístico se mantuvo durante casi un siglo antes de que las élites iranias de la meseta central reclamaran el poder bajo el Imperio parto. (4)

El imperio debe su nombre a la dinastía que lo gobernó: los aqueménidas, fundada por un personaje semilegendario, Aquémenes. (3) En la historia de Occidente, el Imperio aqueménida es conocido sobre todo por su condición de rival de los antiguos griegos, especialmente en dos períodos, las guerras médicas y las campañas del macedonio Alejandro Magno. En la era moderna, el Imperio aqueménida ha sido reconocido por la imposición de un exitoso modelo de administración centralizada y burocrática, por su política multicultural, por la construcción de complejas infraestructuras, tales como sistemas de carreteras y un sistema postal organizado (Chapar Janeh), por el uso de lenguas oficiales en todos sus territorios, y por el desarrollo de servicios civiles, incluyendo el de tener un ejército numeroso y profesional. Sus avances inspiraron la implantación de estilos de gobierno similares en diversos imperios posteriores. (7)

Aquémenes, considerado el fundador epónimo de la dinastía aqueménida, es una figura semilegendaria sobre la cual se tienen pocos detalles concretos. Según las tradiciones históricas y las genealogías reales, fue un líder o jefe tribal que vivió probablemente en el siglo VII a.C. en la región de Parsua, en el suroeste de Irán, y a partir de quien se derivó el nombre de la dinastía. Su existencia es mencionada principalmente en fuentes posteriores, como las inscripciones de los reyes persas y los textos griegos.

Aunque no hay evidencia directa de sus acciones, Aquémenes es representado como el antepasado de Ciro II el Grande, quien consolidó el Imperio Aqueménida. Las inscripciones de Darío I en Behistún lo mencionan como el fundador de la línea familiar, afirmando la legitimidad divina de los aqueménidas para gobernar.

Historiadores modernos consideran que Aquémenes pudo haber sido un líder tribal real o mítico, cuya figura fue engrandecida posteriormente para legitimar el poder de la dinastía. Su papel semilegendario lo coloca en una posición más simbólica que histórica, representando los orígenes de la dinastía en el contexto de una pequeña confederación tribal que eventualmente dio origen al gran imperio persa.

El Imperio aqueménida hacia el 500 a. de C. Se muestra el Camino Real persa y la división en satrapías en tiempos de Darío I. Mapa: William R. Shepherd derivative work: Rowanwindwhistler. CC BY-SA 4.0. Original file (SVG file, nominally 1,178 × 584 pixels, file size: 941 KB).

Orden y reinados en la Persia Aqueménida

1- Ciro II el Grande (559-530 a.C.)

Fundador del Imperio aqueménida. Conquistó Media, Lidia y Babilonia.Ciro el Grande (600/575 – 530 a. C.) fue el instaurador de la dinastía aqueménida de Persia (circa 559-530 a. C.) y el fundador del Imperio aqueménida (en persa antiguo: Haxāmanišiya), el cual fue el primer Imperio persa tras vencer a Astiages, último rey medo (550 a. C.) y extender, así, su dominio por la meseta central de Irán y gran parte de Mesopotamia. Sus conquistas se extendieron sobre Media, Lidia y Babilonia, desde el mar Mediterráneo hasta la cordillera del Hindu Kush, con lo que creó el mayor imperio conocido hasta ese momento. Este duró más de doscientos años hasta su conquista final por Alejandro Magno (332 a. C.).

Ciro el Grande respetaba las costumbres y religiones de las tierras que conquistaba a través de un modelo exitoso de administración centralizada y de establecimiento de un gobierno que funcionara en beneficio y provecho de sus súbditos. La administración del Imperio mediante sátrapas y el principio vital de formar un gobierno en Pasargadae fueron obras de Ciro. Lo que a veces se denomina el Edicto de Restauración (en realidad, dos edictos), descrito en la Biblia como realizado por Ciro el Grande, dejó un legado duradero en la religión judía. Según Isaías 45:1 de la Biblia hebrea, Dios ungió a Ciro para esta tarea, incluso refiriéndose a él como un mesías (lit., ‘ungido’), además de ser la única figura no judía en la Biblia a la que se le llama así.

Ver: La Biblia

Artículo principal: Ciro el Grande en la Biblia

- En el Libro de Isaías (capítulos 40-56) se profetiza y celebra la victoria de Ciro el Grande, enviado, amado y ungido por Dios.

- En el Libro de Esdras (capítulo 1, 2-4) se presenta la versión larga del edicto de Ciro que pone fin el exilio judío en Babilonia. El mismo libro (capítulo 6, 3-12) hace una descripción de las memorias del Rey Ciro donde ordena realizar aportes económicos y logísticos al pueblo de Israel y brindar todo tipo de colaboración en la reconstrucción del templo, de los impuestos recaudados en su imperio. De igual forma, ordena honrar al Dios Todopoderoso de Israel y orar por el rey y su familia, y un terrible castigo para quien se atreva a alterar dicho decreto o atentar contra la casa de Dios.

- El Libro de Daniel posee varias referencias a Ciro.

- El Segundo libro de las Crónicas (36, 22-23) presenta otra versión recortada del edicto de Ciro.

Ciro el Grande. Foto: Charles Francis Horne Clarence Cook -. Dominio público.

Ciro el Grande también es reconocido por sus logros en materia de derechos humanos, política y estrategia militar, así como por su influencia en las civilizaciones de Oriente y Occidente. Originario de Persis, que corresponde aproximadamente a la actual provincia iraní de Fars, Ciro desempeñó un papel crucial en la definición de la identidad nacional del Irán moderno. La influencia aqueménida en el mundo antiguo se extendería finalmente hasta Atenas, donde los atenienses de clase alta adoptaron como propios aspectos de la cultura de la clase dirigente de la Persia aqueménida.

Ciro es una figura de culto entre los iraníes modernos, y su tumba sirve de lugar de veneración para millones de personas. En la década de 1970, el último Sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, identificó su famosa proclama inscrita en el Cilindro de Ciro como la declaración de derechos humanos más antigua que se conoce, y el Cilindro se ha popularizado desde entonces como tal. Esta opinión ha sido criticada por algunos historiadores occidentales por considerar que se ha malinterpretado el carácter genérico del Cilindro como una declaración tradicional que los nuevos monarcas hacen al comienzo de su reinado.

Ciro es la forma latinizada e hispanizada del griego Κῦρος (Küros), que a su vez deriva del persa antiguo Kūruš. En persa moderno se llama کوروش Kurosh.

Sobre su etimología, los autores clásicos Ctesias y Plutarco lo relacionaban con la palabra ‘agua’, aunque los autores modernos por lo general prefieren ‘joven’ o ‘el que humilla a su enemigo en una disputa verbal’. El epíteto «el Grande» es utilizado por las fuentes griegas, que también lo llaman «el Viejo» (o «el Mayor»), en contraposición al posterior Ciro el Joven.

Vaso griego que representa al rey lidio Creso, a punto de ser incinerado en una pira por orden de Ciro. User:Bibi Saint-Pol. Dominio público. Original file (2,304 × 1,923 pixels, file size: 2.14 MB).

Notas y referencias

- Muhammad A. Dandamayev (1993). «CYRUS iii. Cyrus II The Great». Encyclopædia Iranica.

- Dandamayev Cyrus (iii. Cyrus the Great) Cyrus’s religious policies.

- Schmitt Achaemenid dynasty (i. The clan and dynasty).

- The Cambridge Ancient History Vol. IV p. 42. See also: G. Buchaman Gray and D. Litt, The foundation and extension of the Persian empire, Chapter I in The Cambridge Ancient History Vol. IV, 2nd edition, published by The University Press, 1927. p. 15. Excerpt: The administration of the empire through satrap, and much more belonging to the form or spirit of the government, was the work of Cyrus …

- Jona Lendering (2012). «Messiah – Roots of the concept: From Josiah to Cyrus». livius.org.

- The Biblical Archaeology Society (BAS) (24 de agosto de 2015). «Cyrus the Messiah». bib-arch.org.

- Vesta Sarkhosh Curtis; Sarah Stewart (2005). Birth of the Persian Empire. I.B. Tauris. p. 7. ISBN 978-1-84511-062-8

- Amelie Kuhrt (3 de diciembre de 2007). The Persian Empire: A Corpus of Sources from the Achaemenid Period. Routledge. p. 47. ISBN 978-1-134-07634-5.

- Shabnam J. Holliday (2011). Defining Iran: Politics of Resistance. Ashgate Publishing, Ltd. pp. 38-40. ISBN 978-1-4094-0524–5.

- Margaret Christina Miller (2004). Athens and Persia in the Fifth Century BC: A Study in Cultural Receptivity. Cambridge University Press. p. 243. ISBN 978-0-521-60758-2.

- Llewellyn-Jones, 2017, p. 67.

- Neil MacGregor, «The whole world in our hands», in Art and Cultural Heritage: Law, Policy, and Practice, pp. 383–84, ed. Barbara T. Hoffman. Cambridge University Press, 2006. ISBN 0-521-85764-3

- «The Cyrus Cylinder travels to the US». British Museum. 2012. Consultado el 21 de septiembre de 2013.

- «Cyrus cylinder, world’s oldest human rights charter, returns to Iran on loan». The Guardian. Associated Press. 10 de septiembre de 2010.

- «Oldest Known Charter of Human Rights Comes to San Francisco». 13 de agosto de 2013.

- Daniel, Elton L. (2000). The History of Iran. Westport, CT: Greenwood Publishing Group. ISBN 0-313-30731-8.

- Mitchell, T.C. (1988). Biblical Archaeology: Documents from the British Museum. London: Cambridge University Press. ISBN 0-521-36867-7.

- Arnold, Bill T.; Michalowski, Piotr (2006). «Achaemenid Period Historical Texts Concerning Mesopotamia». En Chavelas, Mark W., ed. The Ancient Near East: Historical Sources in Translation. London: Blackwell. ISBN 0-631-23581-7.

- Todas las referencias a la Crónica de Nabonido y el Cilindro de Ciro son basadas en Pritchard 1969, Ancient Near Eastern texts relating to the Old Testament. Véase bibliografía.

- Algunos autores han propuesto interpretaciones alternativas a «Lidia». Véase Rollinger 2004 en la bibliografía.

- La idea de conquista no violenta es presentada por la Crónica de Nabonido y el Cilindro de Ciro. No obstante, documentos administrativos indican reparaciones en las fortificaciones de Babilonia meses después de su conquista. Véase Toloni 2005 en la bibliografía.

- «Isaías 45» Biblia Deuteroisaías.

- «Cyrus takes Babylon (539 BCE). Chronicle of Nabonidus».

- «Cyrus takes Babylon (539 BCE). Cyrus’ cylinder».

- Cyrus Cylinder

- «The Nabonidus Cylinder from Sippar». Archivado desde el original el 23 de abril de 2015. Consultado el 29 de enero de 2007.

- Libro I de la historia de Heródoto

- «Photius’ excerpt of Ctesias’ Persica (1)». Archivado desde el original el 31 de mayo de 2012. Consultado el 4 de febrero de 2006.

- Photius, Bibliotheca or Myriobiblion (Cod. 1-165, Tr. Freese)

- History of Iran Cyropaedia of Xenophon; The Life of Cyrus The Great, Book 1-.

- Diodorus Siculus, Library, Fragments of Book 9, Chapter 1, section 1

- LacusCurtius • Strabo’s Geography

- Browse By Author J-Project Gutenberg

- Justin’s History of the World

Bibliografía

- Briant, P. (2002): From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire, Eisenbrauns. ISBN 987-1-57506-120-7

- Dandamayev, M. (1993): «Cyrus II the Great«, en E. Yarshater (ed.) Encyclopædia Iranica.

- Lendering, J.: «Cyrus» Archivado el 7 de octubre de 2014 en Wayback Machine., en www.livius.org.

- Liverani, M. (1995): El Antiguo Oriente: historia, sociedad y economía.

- Oppenheim, A. L. (1969), traductor: «Babylonian and Assyrian Historical Texts», en Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, editado por J. B. Pritchard.

- Rollinger, R. (2004): «The Median Empire, the End of Urartu and Cyrus, the Great Campaign in 547 BC», en Proceedings of the 1st International Conference on Ancient Cultural Relations Between Iran and West Asia, Tehran 2004, disponible en línea (pdf).

- Schmitt, R. (1993): «Cyrus, the name», en E. Yarshater (ed.): Encyclopædia Iranica.

- Shapur Shabizi, A. (1993): «», en E. Yarshater (ed.) Encyclopædia Iranica.

- Tolini, G. (2005): «Quelques éléments concernant la prise de Babylone par Cyrus (octorbe 539 av. J.-C)», en Arta (Achaemenid Research Texts and Archaeology), disponible en línea (pdf).

- Waters, M. (2004): «Cyrus and the Achaemenids», en Iran, n.° 41.

- Yildiz: E. (2001): Los arameos de Arpad, p. 10, disponible en línea.

- Kuhrt, Amélie (2013). The Persian Empire: A Corpus of Sources from the Achaemenid Period (en inglés). Routledge. ISBN 978-1-136-01694-3.

- Grayson (1975), Assyrian and Babylonian Chronicles.

Fuentes antiguas

- La Crónica de Nabonido de Crónicas mesopotámicas

- El reporte en verso de Nabonido

- The Prayer of Nabonidus (uno de los Rollos del Mar Muerto)

- El Cilindro de Ciro

- Heródoto (Historias)

- Ctesias (Persica)

- Libros bíblicos de Isaías, Daniel, Esdras y Nehemías

- Flavio Josefo (Antigüedades de los Judíos)

- Tucídides (Historia de la guerra del Peloponeso)

- Platón (Leyes (diálogo))

- Jenofonte (Ciropedia)

- Quinto Curcio Rufo (Library of World History)

- Plutarco (Vidas de Plutarco)

- Fragmentos de Nicolás de Damasco

- Arriano (Anabasis Alexandri)

- Polieno (Estratagemas)

- Justino (Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus) (en inglés)

- Polibio (Historias (Polibio))

- Diodoro Sículo (Bibliotheca historica)

- Ateneo (Deipnosophistae)

- Estrabón (Historia)

- Corán (Dhul-Qarnayn, Al-Kahf)

Fuentes modernas

- Toorawa, Shawkat M. (2011). «Islam». En Allen, Roger, ed. Islam; A Short Guide for the Faithful. Eerdmans. p. 8. ISBN 978-0-8028-6600-4.

- Bachenheimer, Avi (2018). Old Persian: Dictionary, Glossary and Concordance. Wiley and Sons. pp. 1-799.

- Ball, Charles James (1899). Light from the East: Or the witness of the monuments. London: Eyre and Spottiswoode.

- Boardman, John, ed. (1994). The Cambridge Ancient History IV: Persia, Greece, and the Western Mediterranean, C. 525–479 B.C. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-22804-2.

- Briant, Pierre (2002). From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire. Eisenbrauns. pp. 1-1196. ISBN 978-1-57506-120-7.

- Cannadine, David; Price, Simon (1987). Rituals of royalty : power and ceremonial in traditional societies (1. publ. edición). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-33513-2.

- Cardascia, G (1988). «Babylon under Achaemenids». Encyclopaedia Iranica. Vol. 3. London: Routledge. ISBN 0-939214-78-4.

- Chavalas, Mark W., ed. (2007). The ancient Near East : historical sources in translation. Malden, MA: Blackwell. ISBN 978-0-631-23580-4.

- Church, Alfred J. (1881). Stories of the East From Herodotus. London: Seeley, Jackson & Halliday.

- Curtis, Vesta Sarkhosh; Stewart, Sarah (2010). Birth of the Persian Empire. I.B.Tauris. pp. 1-160. ISBN 978-0-85771-092-5.

- Dandamaev, M. A. (1989). A political history of the Achaemenid empire. Leiden: Brill. p. 373. ISBN 90-04-09172-6.

- Dandamayev, Muhammad A. (1993). «Cyrus iii. Cyrus II The Great». Encyclopaedia Iranica, Vol. IV, Fasc. 7. pp. 516-521.

- Freeman, Charles (1999). The Greek Achievement: The Foundation of the Western World. New York: Viking. ISBN 0-7139-9224-7. (requiere registro).

- Fried, Lisbeth S. (2002). «Cyrus the Messiah? The Historical Background to Isaiah 45:1». Harvard Theological Review 95 (4). S2CID 162589455. doi:10.1017/S0017816002000251.

- Frye, Richard N. (1962). The Heritage of Persia. London: Weidenfeld and Nicolson. ISBN 1-56859-008-3

- Gershevitch, Ilya (1985). The Cambridge History of Iran: Vol. 2; The Median and Achaemenian periods. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-20091-1.

- Llewellyn-Jones, Lloyd (2017). «The Achaemenid Empire». En Daryaee, Touraj, ed. King of the Seven Climes: A History of the Ancient Iranian World (3000 BCE – 651 CE). UCI Jordan Center for Persian Studies. pp. 1-236. ISBN 978-0-692-86440-1.

- Moorey, P.R.S. (1991). The Biblical Lands, VI. New York: Peter Bedrick Books . ISBN 0-87226-247-2

- Olmstead, A. T. (1948). History of the Persian Empire [Achaemenid Period]. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-62777-2

- Palou, Christine; Palou, Jean (1962). La Perse Antique. Paris: Presses Universitaires de France.

- Potts, Daniel T. (2005). Cyrus the Great and the Kingdom of Anshan. London: University of Sydney. pp. 1-27. (requiere registro).

- Schmitt, Rüdiger (1983). «Achaemenid dynasty». Encyclopaedia Iranica. vol. 3. London: Routledge.

- Schmitt, Rüdiger (2010). CYRUS i. The Name. Routledge & Kegan Paul.

- Tait, Wakefield (1846). The Presbyterian review and religious journal. Oxford University.

- Waters, Matt (1996). Darius and the Achaemenid Line. London. pp. 11-18. (requiere registro).

- Waters, Matt (2004). «Cyrus and the Achaemenids». Iran (Taylor & Francis, Ltd.) 42: 91-102. JSTOR 4300665. doi:10.2307/4300665.

- Waters, Matt (2014). Ancient Persia: A Concise History of the Achaemenid Empire, 550–330 BCE. Cambridge University Press. pp. 1-272. ISBN 978-1-107-65272-9.

2- Cambises II (530-522 a.C.)

Hijo de Ciro. Conquistó Egipto y expandió el imperio hacia el oeste.

Cambises II ―llamado en persa کمبوجیه Kambujiya― (muerto en 523 a. C.) fue un rey de Persia entre el 530 y el 523 a. C. de la dinastía aqueménida, hijo y heredero del fundador del Imperio persa, Ciro II el Grande.

Ascenso al trono

Cuando Ciro II conquistó Babilonia en 539 a. C., Cambises fue el encargado de dirigir las ceremonias religiosas (según cuenta la Crónica de Nabónido), y en el cilindro que contiene la proclamación de Ciro a los babilonios, el nombre de Cambises está ligado al de su padre en las oraciones a Marduk. En una tablilla fechada en el primer año de reinado de Ciro, se menciona a Cambises como rey de Babel.

Pero su autoridad debió ser efímera, pues hasta 530 a. C. no fue asociado al trono, cuando su padre partió hacia su última campaña contra los masagetas del Asia Central. Se han hallado numerosas tablillas en Babilonia de este momento de su ascensión y de su primer año de reinado, y donde Ciro es denominado «rey de naciones» (sinónimo de «rey del mundo»).

Tras la muerte de su padre en la primavera del 530 a. C., se convirtió en el soberano único del Imperio persa. Las tablillas encontradas en Babilonia acerca de su reinado abarcan hasta su octavo año de reinado, concretamente hasta marzo del 523 a. C. Heródoto establece la duración de su reinado en siete años y cinco meses, desde el año 530 a. C. hasta el verano del 523 a. C.

Campañas africanas

Tras la conquista de los países asiáticos por Ciro, era esperable que Cambises emprendiera la conquista de Egipto, el único estado independiente que subsistía en Oriente. Según la inscripción de Behistún de Darío I, antes de partir con su expedición, mandó asesinar a su hermano Esmerdis, a quien Ciro había designado gobernador de las provincias orientales. Los autores griegos clásicos dicen por el contrario que su asesinato se produjo tras la conquista de Egipto.

La guerra comenzó en 525 a. C., cuando al faraón Ahmose II lo sucedió su hijo Psamético III. Cambises había preparado la marcha de su ejército a través del desierto del Sinaí con la ayuda de tribus árabes, que le prepararon depósitos de agua, esenciales para que las tropas pudieran cruzar el desierto.

La esperanza del anterior faraón egipcio, Ahmose II, para conjurar la amenaza persa se basaba en una alianza con los griegos. Pero su esperanza fue vana cuando comprobó que las ciudades chipriotas y el tirano Polícrates de Samos (quien poseía una poderosa flota) decidieron pasarse al bando persa, como también hiciera Fanes de Halicarnaso, comandante de las tropas griegas mercenarias en Egipto, y el egipcio Udjahorresne de Sais, jefe de la flota egipcia.

Psamético III ante Cambises II. Museo del Louvre. Jean Adrien Guignet. Este enlace. Dominio público. Original file (1,600 × 854 pixels, file size: 740 KB).

Faraón

Finalmente, en la decisiva batalla de Pelusio, los persas derrotaron a los egipcios. Poco después, Menfis caía en manos de Cambises. Psamético III fue capturado y ejecutado tras intentar una rebelión. Las inscripciones egipcias de este periodo muestran que Cambises adoptó oficialmente los títulos y costumbres de los faraones, si bien no ocultó su desprecio por las costumbres y la religión egipcia.

Desde Egipto, Cambises planeó la conquista de los reinos nubios de Napata y Meroe, en el actual Sudán. Pero su ejército no pudo atravesar el desierto nubio, sufriendo elevadas pérdidas que le obligaron a retirarse. En una inscripción en Napata, actualmente en el Museo Egipcio de Berlín, el rey nubio Nastesen describe su victoria sobre las tropas de Kembasuden, personaje que se identifica con Cambises, y la captura de sus barcos.

Otra expedición de Cambises al oasis de Siwa también fracasó. A su vez, tuvo que renunciar a la conquista de Cartago por la negativa de sus marineros fenicios a atacar a sus compatriotas. Estos eran indispensables para cruzar el Mediterráneo y salvar así el desierto libio.

Últimos años

Mientras Cambises llevaba a cabo estas tentativas de expansión por África, en Persia un mago llamado Gaumata se hizo pasar por el hermano de Cambises, Bardiya/Esmerdis, que el rey había ordenado matar previamente en secreto, ante el temor de que se rebelase contra él tras partir hacia Egipto. De esta manera Gaumata consiguió el apoyo del pueblo, tras dictar varias medidas favorables, por lo que Cambises decidió emprender el retorno a Persia y castigar al usurpador.

Sin embargo, al comprobar que no podría vencer la revuelta, acabó suicidándose en marzo del 523 a. C., tal como narra Darío I en la inscripción de Behistún, mientras que Heródoto y Ctesias afirman, con menor credibilidad, que su muerte se debió a un accidente. Heródoto narra que Cambises murió en Ecbatana de Siria, la actual Hama; Flavio Josefo señala que su muerte se produjo en Damasco; mientras que Ctesias aboga por la ciudad de Babilonia, algo difícilmente posible.

Tradiciones

Hay varias fuentes principales que proporcionan la información acerca del reinado de Cambises, entre las que destacan las de los autores griegos Heródoto y Ctesias. El primero habla de Cambises en su relato de la historia de Egipto, donde Cambises aparece como el hijo legítimo de Ciro y de Nitetis, hija del faraón Apries. La muerte de Apries a manos del usurpador Amosis II fue lo que decidió a Cambises a vengarse del usurpador.

Esta versión de la historia es corregida por las tradiciones persas que también recoge Ctesias, junto con Heródoto, y que explican que Cambises deseaba contraer matrimonio con una de las hijas de Amosis, pero el faraón egipcio, consciente de que solo las mujeres persas eran declaradas reinas consortes, comprendió que su hija acabaría formando parte del harén real persa con un rango menor al de esposa. De esta forma decidió enviar a Cambises a una hija de su predecesor Apries, quien, humillado al descubrir este engaño, decidió vengarse preparando la invasión de Egipto.

Amosis ya había muerto cuando Cambises acometió la conquista del país, por lo que su venganza recayó en su hijo Psamético III, al que hizo beber la sangre del dios-toro Apis, por lo cual fue castigado con la locura, según las fuentes clásicas. Así, Cambises en su locura acabó con las vidas de su hermano y de su hermana Roxana, perdiendo finalmente su imperio a manos de un usurpador, y muriendo a causa de una herida (quizás autoinducida) en la cadera, el mismo lugar donde había mandado herir al animal sagrado. Otra historia relacionada con Cambises es la de Fanes de Halicarnaso, el jefe de los mercenarios griegos al servicio del faraón Amosis II, que decidió buscar la protección del rey persa, y que pagó su traición con la cruel muerte de sus dos hijos, que permanecieron en Egipto.

La tradición persa, por el contrario, cuenta que la causa de su locura fue el asesinato de su hermano Esmerdis, lo cual, unido a los abusos de la bebida, fueron señalados como causas de su prematura ruina.

Todas estas tradiciones se basan en diferentes pasajes tardíos de Heródoto, complementados con detalles familiares poco fiables de los fragmentos de Ctesias. Con la excepción de la escasa información que proporcionan las tablillas babilonias y algunas inscripciones egipcias, la única fuente de información coetánea que poseemos del reinado de Cambises es el relato de Darío I en la inscripción de Behistún. Por ello, es difícil tener una imagen fidedigna acerca del aunténtico carácter de Cambises, si bien todo apunta a que se comportó como un soberano despótico y sanguinario.

Cambises en Egipto. Grabado del siglo XIX. Grabado del siglo XIX que ilustra el desastre del ejército de Cambises II. from: Jacob Abbott Makers of History: Darius the Great. page 35 – El País.com. Dominio público.

El ejército perdido

Según Heródoto, Cambises envió un ejército de 50.000 hombres para someter al oráculo de Amón, ubicado en el oasis de Siwa. Cuando ya había atravesado la mitad del desierto que separa el oasis del valle del Nilo, una tormenta de arena sorprendió a sus hombres, sepultándolos para siempre. Muchos egiptólogos consideran esta historia como una leyenda, si bien mucha gente ha tratado de encontrar los restos de este ejército durante mucho tiempo.

Entre ellos se cuentan el conde László Almásy (en el que se basa la novela El paciente inglés, de Michael Ondaatje) y el moderno geólogo Tom Brown. La novela de Paul Sussman, El enigma de Cambises, narra la historia de las expediciones arqueológicas que rivalizaron en busca de sus restos.

En noviembre de 2009, los arqueólogos italianos Ángelo y Alfredo Castiglioni aseguraron haber encontrado restos de soldados sepultados bajos las arenas del desierto del Sáhara, al sur de Siwa. Hallaron artefactos aqueménidas que datan de la época de Cambises: armas de bronce, un brazalete de plata, pendientes y cientos de huesos humanos.

Referencias

- Heródoto, Historias, III, 66.

- H. Schafer: Die aethiopische königsinschrift des Berliner Museums, 1901.

- Flavio Josefo, Antigüedades de los judíos, XI, 2.

- A. Lincke: «Kambyses in der sage, litteratur und kunst des mittelalters», en Aegyptiaca: Festschrift für Georg Ebers (págs. 41-61). Leipzig, 1897.

- Ateneo, Banquete, XIII, 560.

- P. Sussman: El enigma de Cambises, 2004. ISBN 84-9793-231-5.

- «Angelo y Alfredo Castiglioni: hallazgos de artefactos aqueménidas de la época de Cambises», artículo en el sitio web Planeta Sapiens.

3- Esmerdis (en persa بردیا Bardiyā, también llamado Bardia o Bardija) fue un rey de Persia de la dinastía aqueménida (muerto en 523 a. C.), hijo menor de Ciro II y hermano de Cambises II, que también fueron monarcas.

Bardiya (Esmerdis) (522 a.C.). Su reinado fue breve y controvertido, pues algunos historiadores lo identifican como un impostor.

Su nombre griego se ha impuesto al tradicional persa, debido en parte a las formas adaptadas al griego por los autores clásicos de esta cultura. Ctesias lo llama Tonyoxarces (Pers. 8); para Jenofonte, quien recoge su nombre de Ctesias, es Tanooxares (Cyrop. Vin. 7); Justino lo llama Mergis (i. 9); y Esquilo, Mardos (Pers. 774). El nombre Esmerdis o Smerdis aparece así escrito en los poemas de Anacreonte y Alceo.

Biografía

Esmerdis era el hijo menor de Ciro II y hermano de Cambises II. De acuerdo con Ctesias, en su lecho de muerte Ciro lo designó como gobernador de las provincias orientales del imperio persa (cf. Jenofonte, Cyrop. Vin. 7). Según Heródoto y el propio Darío I, sucesor de Esmerdis (tal como Darío mandó grabar en la inscripción de Behistún), Cambises II, antes de partir en campaña contra Egipto, ordenó matar secretamente a su hermano Esmerdis, temiendo que pudiera intentar una rebelión durante su ausencia.

Su muerte no fue conocida por el pueblo, por lo que en la primavera del año 523 a. C. un usurpador llamado Gaumata, fingiendo ser Esmerdis, se autoproclamó rey de Persia en las montañas cercanas a la ciudad de Pishiyauvda. Debido al gobierno despótico de Cambises y a su larga estancia en Egipto, el pueblo entero (persas, medos y el resto de las naciones del imperio) reconoció al usurpador, especialmente cuando este autorizó la bajada de los impuestos durante tres años (Heródoto, III. 68).

Una vez al corriente de estos hechos, Cambises emprendió la marcha desde Egipto contra el usurpador, pero al comprobar que no quedaban esperanzas para su causa, acabó suicidándose en la primavera de 523 a. C. Según Darío, el verdadero nombre del usurpador era Gaumata, un sacerdote mago de Media. Este nombre ha sido preservado por Justino (i. 9), pero adjudicado al hermano del usurpador, quien es señalado como el verdadero instigador de la intriga, y el cual recibe a su vez el nombre de Oropastes (Patizeithes según Heródoto; según Ctesias, Sphendadates o Esfendádates).

La historia del falso Esmerdis es narrada por Heródoto y Ctesias de acuerdo con la tradición oficial, recogida en la inscripción de Behistún. Antes de morir, Cambises confesó públicamente el asesinato de su hermano, por lo cual el fraude del usurpador que se hacía pasar por Esmerdis quedó al descubierto. Pero, como cuenta Darío, nadie se atrevió a oponerse al usurpador, quien gobernó todo el imperio durante siete meses.

Algunos contratos que datan de su reinado han sido hallados en Babilonia, en los que aparece el nombre Barziya. La inscripción de Darío explica que el falso Esmerdis destruyó algunos templos (que Darío mandó reconstruir más tarde, durante su reinado), y trasladó las casas y rebaños de muchas gentes (inscripción de Behistún, i. 14), lo cual provocó un gran malestar entre los pueblos del imperio.

Desde entonces, el reinado de Gaumata fue considerado como de infausto recuerdo, y su muerte fue anualmente celebrada en Persia con una fiesta denominada El asesinato del mago, en la cual ningún mago tenía permiso para mostrarse como tal (Heródoto, ~ 79 Ctes. Pers. 15).

Al año siguiente de la caída del usurpador, otro pseudo-Esmerdis, llamado Vahyazdgta, se alzó contra Darío en Persia oriental. Al principio tuvo éxito. Sin embargo, fue derrotado, capturado y ejecutado (inscripción de Behistún, 40). Quizás se trate del personaje identificado como el rey Marafis el Marafiano (nombre de una tribu persa), quien es nombrado en la lista de reyes persas ofrecida por Esquilo (Pers. 778).

De acuerdo con Heródoto, Esmerdis tenía una hija llamada Parmis, la que posteriormente sería tomada en matrimonio por Darío.

4- Darío I

Darío I el Grande (522-486 a.C.). Reorganizó el imperio, consolidó su administración y llevó a cabo grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de Persépolis.

Darío I (en persa antiguo: Dārayawuš, «aquel que apoya firmemente el Bien»; en persa moderno: داریوش Dâriûsh; en griego clásico; Δαρεῖος Dareîos) (549-486 a. C.) fue el tercer rey de la dinastía aqueménida de Persia desde el año 521 al 486 a. C. Heredó el Imperio persa en su cenit, incluidos los territorios iranios, Elam, Mesopotamia, Siria, Egipto, el norte de la India y las colonias griegas de Asia Menor. Según algunos autores, el declive del Imperio persa comenzaría con el reinado de su hijo, Jerjes I.

Según el relato tradicional, basado en el historiador griego Heródoto, Darío ascendió al trono tras asesinar al usurpador Gaumata, o falso Esmerdis, con la ayuda de otros seis aristócratas persas, siendo coronado a la mañana siguiente. La inscripción de Behistún, mandada a realizar por Darío, confirma su participación en la captura y muerte del usurpador, un miembro de la tribu de los magos, de origen medo según ambas fuentes, pero no coincide completamente con el relato griego. El nuevo soberano tuvo que hacer frente a numerosas revueltas desde el comienzo su reinado, sofocándolas con la ayuda de la nobleza aqueménida. También, amplió las fronteras del imperio conquistando Tracia y Macedonia, e invadiendo las tierras de los saces, una tribu escita que había luchado con los medos y eran considerados responsables de la muerte de Ciro II el Grande. Dirigió asimismo una expedición punitiva contra Atenas por la ayuda brindada por esta a los griegos de Asia Menor durante la revuelta jónica.

Entre sus logros se destaca la reforma administrativa y financiera del Estado; dividió el territorio conquistado en satrapías, asignando su gestión a un poderoso gobernador, con amplios poderes, el sátrapa. Implantó un sistema monetario unificado, organizó los códigos legales tradicionales de Egipto, por lo que Diodoro Sículo le llamó «el último legislador de Egipto» e hizo del arameo el idioma administrativo de las regiones occidentales del imperio. También impulsó proyectos de construcción, en especial en Susa, Pasargada, Persépolis, Babilonia y Egipto. Entre los documentos primarios de su reinado se destaca la ya mencionada inscripción de Behistún, una autobiografía de gran valor para la historia y para el desciframiento de la escritura cuneiforme.

Darius the Great king of Persia. Foto: Surenae. CC BY-SA 4.0.

Naqsh-e Rostam

Naqsh I-Rustam (también conocido como Naqš-i Rustam, en persa mod. نقش رستم Naqš-i Rustam [næqʃe ɾostæm]) es un sitio arqueológico situado a unos nueve kilómetros al noroeste de Persépolis, en la provincia de Fars, en Irán. Se trata de una necrópolis que contiene un grupo de tumbas de los reyes aqueménidas, unos relieves en roca iraníes tallados en el acantilado, tanto de la época sasánida y el cubo de Zoroastro o Ka’ba-i-Zartosht, un edificio religioso zoroástrico muy importante. Queda a unos pocos cientos de metros de Naqsh-e Rajab, que contiene otro grupo añadido de relieves sasánidas.

Este emplazamiento es llamado Næqš-e Rostæm, «el retrato de Rostam», porque los persas pensaban que los bajorrelieves sasánidas bajo las tumbas representaban a Rostam, un héroe mitológico persa. Hay también siete grandes bajorrelieves en la roca de Naqsh-e Rustam, bajo las tumbas, esculturas mandadas hacer por los reyes sasánidas. Frente a la roca se encuentra Ka’ba-i-Zartosht, un monumento zoroástrico. En el extremo del sitio se encuentran dos pequeños altares de fuego.

Naqsh I- Rustam es una pared rocosa que tiene talladas cuatro tumbas reales aqueménidas rupestres, cruciformes y con bajorrelieves. Una de ellas, de acuerdo a la inscripción cuneiforme que presenta (véase inscripción DNa), es la tumba de Darío I, y las otras tres, a ambos lados de la de Darío I, son las de Jerjes I, Artajerjes I y Darío II, aunque no tienen ninguna inscripción que permita identificarlas con certeza. En la montaña de detrás de Persépolis hay otras dos tumbas semejantes, pertenecientes probablemente a Artajerjes II y Artajerjes III, además de una tumba inacabada que podría ser de Darío III, el último rey de la dinastía aqueménida, que fue derrocado por Alejandro Magno.

La tumba de Darío es uno de los dos modelos de tumbas del arte persa del periodo aqueménida y el prototipo de otras tumbas aqueménidas. Se trata de una tumba excavada en roca como los hipogeos egipcios; el otro modelo es el de la tumba de Ciro, en Pasargadas.

El 22 de mayo de 1997 el conjunto «Nasqsh-e Rostam y Naqsh-e Rajab» fue inscrito en la Lista Indicativa de Irán —paso previo a ser declarado Patrimonio de la Humanidad—, en la categoría de bien cultural (n.º ref 898).

Naqsh-e Rostam, cerca de Shiraz. Foto: Diego Delso. CC BY-SA 4.0. Original file (8,287 × 4,760 pixels, file size: 8.86 MB).

Las tumbas aqueménidas

Cuatro tumbas pertenecientes a reyes aqueménidas están talladas en la pared de roca. Están a considerable altura por encima del terreno.

Las tumbas se conocen localmente como las «cruces persas» por la forma de las fachadas de las tumbas. El lugar es conocido como salīb en árabe (صليب), quizás una corrupción de la palabra persa chalīpā, «cruz». La entrada a cada tumba está el centro de cada cruz, que se abre a un pasillo con tres cámaras y en cada hay tres tumbas. Probablemente, además del rey, sus parientes fueron enterrado en las tumbas. La parte superior de la cruz presenta el rey y la viga horizontal de cada una de las fachadas de la tumba se cree que es una réplica de la entrada del palacio Tachara en Persépolis.

Una de las tumbas está explícitamente identificada por una inscripción que la acompaña como la tumba de Darío I (r. 522-486 a. C.). Las otras tres tumbas se cree que son las de Jerjes I (r. 486-465 a. C.), Artajerjes I (r. 465-424 a. C.) y Darío II (r. 423-404 a. C.) respectivamente. Una quinta tumba, inacabada, pudo haber sido la de Artajerjes III, quien reinó como mucho dos años, pero más probablemente sea la de Darío III (r. 336-330 a. C.), el último de los reyes aqueménidas.

Las tumbas fueron saqueadas después de la conquista del imperio aqueménida por Alejandro Magno.

Vista panorámica de Naqsh-e Rostam. Foto: Diego Delso. CC BY-SA 4.0. Original file (18,256 × 4,844 pixels, file size: 25.66 MB).

Detalle de los bajorrelieves

- El primero representa a Narsés (296-304), hijo mayor de Sapor I, siendo nombrado rey por la diosa Anāhītā (Nahid en persa moderno). Dicen que Narsés tomó el poder después de un golpe de Estado, contra Bahram lll.

- El segundo bajorrelieve está situado bajo la parte inferior de la tumba de Darío I y se compone de dos escenas. La superior representa a Bahram II (277-293) combatiendo al enemigo. Posiblemente, la parte inferior muestra la batalla de Bahram lll contra un enemigo.

- El tercero representa la conquista de Sapor I sobre Valeriano, emperador romano. En este bajorrelieve, Sapor I está sentado sobre un caballo y Valeriano es arrestado por Sapor l. También, enfrente de Sapor está arrodillado el Filipo el árabe, otro empreador romano. Más, en la parte arriba a la derecha se puede visitar el bajorrelieve de Kartir, un sacerdote zoroástrico.

- El cuarto bajorrelieve enseña la conquista de Ormuz II, un rey sasánida.

- El quinto, es una escultura que representa a Sapor ll batiendo a sus enemigos.

- El sexto bajorrelieve representa a Bahram II (277-293). El rey está de pie y a sus lados están los cortes. Desafortunadamente, este relieve se grabó en un relieve elimate, cuyo aproximadamente se remonta a hace 3000.

- Representación del fundador de los sasánidas, Ardashir I (226-242), este bajorrelieve lo representa siendo nombrado rey por Ahura Mazda.

Uno de los bajorrelieves de Naqsh-e Rostam que representa el triunfo de Sapor I sobre el emperador romano Valeriano y sobre Filipo el Árabe.

Foto: Diego Delso. CC BY-SA 4.0. Original file (7,727 × 4,421 pixels, file size: 9.25 MB).

Relieve en Naqsh-e Rostam de la victoria de Sapor I sobre Valeriano en Naqsh-e Rostam (ca. 241–272 d. C.), ubicado en Persépolis, Irán. Esta talla muestra una famosa escena en la cual el emperador romano, Valeriano se arrodilla ante Sapor I y solicita piedad. Sapor había vencido a Valeriano en la batalla de Edesa, en la cual la totalidad del ejército romano fue destruido y Valeriano fue hecho prisionero por Sapor. Esta fue la primera y única vez que un emperador romano fue hecho prisionero. Se muestra también al emperador Filipo el Árabe parado y el cuerpo de Gordiano III yace frente a las patas de la cabalgadura de Sapor.

El bajorrelieve de Naqsh-e Rostam que representa el triunfo de Sapor I sobre el emperador romano Valeriano y sobre Filipo el Árabe pertenece al período del Imperio sasánida, específicamente al reinado de Sapor I (o Shapur I), quien gobernó entre los años 240 y 270 d.C. Este periodo representa la consolidación del poder sasánida en Persia tras el derrocamiento del Imperio parto y el establecimiento de una nueva dinastía que revitalizó la cultura, la religión y la administración persa.

El relieve es un testimonio del apogeo del poder sasánida y del conflicto constante entre el Imperio sasánida y el Imperio romano en el siglo III d.C. En la escena, Sapor I aparece montado a caballo, mientras el emperador Valeriano se arrodilla en un gesto de sumisión. Este relieve conmemora la captura de Valeriano en la batalla de Edesa en el año 260 d.C., un evento sin precedentes en la historia romana, ya que fue la única ocasión en la que un emperador romano fue hecho prisionero. Filipo el Árabe, otro emperador romano, aparece también en la iconografía del relieve, simbolizando su derrota previa y su sumisión a Sapor.

Este período destaca por las ambiciones expansionistas de los sasánidas, quienes buscaban recuperar los territorios que habían formado parte del Imperio aqueménida. Asimismo, refleja la creciente tensión entre los dos imperios dominantes de la época: Roma en Occidente y Persia en Oriente. Naqsh-e Rostam, como sitio monumental, también es significativo porque alberga tumbas de antiguos reyes aqueménidas, lo que demuestra la intención sasánida de reivindicar la herencia cultural y política de sus predecesores aqueménidas. El relieve de Sapor I es, por tanto, una poderosa declaración de poder y legitimidad dinástica en un momento crucial de la historia persa.

Inscripción de Darío el Grande en Naqsh I-Rustam

La tumba de Darío I es la más grandiosa; cuenta en su entrada con cuatro columnas decoradas por una hilera de personajes, presidida por la figura de un rey ornado ante un altar de fuego, con el pie sobre un estrado.

Texto traducido de la inscripción:

- Ahura Mazda es el gran Dios, que creó esta tierra, que creó el cielo, que creó al hombre, que creó la felicidad para el hombre, que ha hecho a Darío rey, el rey de reyes, un señor para muchos.

- Soy Darío el Gran Rey, Rey de Reyes, Rey de países que contienen todo tipo de hombres, Rey de grandes territorios de esta gran Tierra, hijo de Histaspes, un aqueménida, un persa, hijo de un persa, un ario, que tiene una ascendencia aria.

- Darío el Grande dice: Por el favor de Ahura Mazda, estos son los países que he tomado fuera de Persia; he reinado sobre ellos, me han pagado un tributo; lo que les ha sido dicho por mí, lo han hecho; mi ley los ha sometido firmemente: Media, Elam, Partia, Aria, Bactriana, Sogdiana, Corasmia, Drangiana, Aracosia, Satagidia, Gandhara, Sind, Amirgia, escitas, escitas de gorros puntiagudos, Babilonia, Asiria, Arabia, Egipto, Armenia, Capadocia, Sardes, Jonia, los escitas del otro lado del mar, Skudra, los jonios que llevan pétasos, Libia, Etiopía, los hombres de Maka, Caria.

- Darío el Grande dice: Ahura Mazda, cuando vio la tierra con emoción, me la otorgó, me hizo Rey; soy Rey. Por el favor de Ahura Mazda, la someto a su lugar; lo que os digo, lo que han hecho, tal y como era mi deseo. Si pensáis «¿Cuántos países ha conquistado el Rey Darío?» Mirad las esculturas de aquellos que están sobre el trono, enseguida lo sabréis, enseguida será conocido por vosotros: la lanza del hombre persa ha ido muy lejos; enseguida será conocido por vosotros: un hombre persa ha librado batallas muy lejos de Persia.

- Darío el Rey dice: Lo que ha sido hecho, lo he hecho por la voluntad de Ahura Mazda. Ahura Mazda me ha prestado ayuda hasta que yo hiciera el trabajo. Que Ahura Mazda me proteja del mal, así como a mi casa real y a esta tierra: ¡Ruego a Ahura Mazda, que Ahura Mazda me lo de!

- Oh hombre, lo que es el mandato de Ahura Mazda, que no os repugne; no os apartéis del buen camino; no os levantéis en rebelión! sinceramente, por esta inscripción se reconocen las naciones sometidas del imperio aqueménida cuyas se han representado en la escalinata oriental del palacio Apadana.

Otra tumba y un bajorrelieve debajo. Foto: Diego Delso. CC BY-SA 4.0. Original file (5,580 × 8,370 pixels, file size: 11 MB).

El cubo de Zoroastro o Ka’ba-i-Zartosht

Enfrente de las tumbas aqueménidas y los bajorrelieves sasánidas, existe un edificio religioso zoroástico, se llama Ka’ba-i-Zartosht. Lo más posible es que este edificio fue un tesoro de guardar el libro sagrado de los zoroástricos, Avesta. Además, alrededor de la pared del cubo de Zoroastro se puede ver algunas inscripciones sasánidas, fueron inscrito por orden de Sapor I y Kartir.

Véase también

- Taq-i Bostan (Bajorrelieves de varios reyes sasánidas)

- Bishapur (Ciudad sasánida)

- Pasargadas (Tumba de Pasargadas, Ciro II el Grande)

- Ka’ba-i-Zartosht (Monumento Zoroastriano en Naqsh-e Rostam)

- Arquitectura aqueménida

Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Naqsh-e Rostam.

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Naqsh-e Rostam.- Imagen de satélite en Google Maps

- Traducción al castellano de la versión elamita de la inscripción de Darío I (> textos reales > Darío I), por Enrique Quintana

- Naghsh-e Rostam (en inglés).

- Tumbas de Naqsh e Rostam en fotos (en francés).

- Naqsh-i Rustam (en inglés).

5- Jerjes I

Jerjes I (486-465 a.C.). Hijo de Darío I. Conocido por sus campañas contra Grecia, incluida la famosa batalla de las Termópilas y la derrota en Salamina.

Jerjes I (en antiguo persa: 𐎧𐏁𐎹𐎠𐎼𐏁𐎠, Xšaya-ṛšā, que significa «gobernador de héroes») (circa 519-465 a. C.), también conocido como Jerjes el Grande, fue el cuarto Gran Rey y Rey de Reyes del Imperio aqueménida (486-465 a. C.), hijo de Darío I y de Atosa, hija de Ciro II el Grande. Su nombre Jerjes (también escrito Xerxes) es una transliteración de la forma griega (Ξέρξης, «Xerxēs») de su nombre persa (griego: Ξέρξης Α΄ της Περσίας; latín: Xerxes I [rex Persarum]).

Jerjes I. Museo Nacional de Irán. Foto: Darafsh. CC BY 3.0. Original file (3,264 × 4,928 pixels, file size: 8.15 MB).

En la historia occidental, se recuerda a Jerjes principalmente por su invasión a Grecia en el 480 a. C., que concluyó en una derrota persa. Jerjes fue designado sucesor por Darío por encima de su hermano mayor Artobazan y heredó un vasto imperio multiétnico tras la muerte de su padre. Consolidó su poder aplastando revueltas en Egipto y Babilonia, y renovó la campaña de su padre para subyugar Grecia y castigar a Atenas y sus aliados por su interferencia en la revuelta jónica. En 480 a. C., Jerjes comandó personalmente un gran ejército y cruzó el Helesponto hacia Europa. Logró victorias en las Termópilas y en Artemisio, antes de capturar y arrasar Atenas. Sus ejércitos lograron el control de la Grecia continental al norte del istmo de Corinto hasta su derrota en la batalla de Salamina. Temiendo que los griegos lo dejaran atrapado en Europa, Jerjes se retiró junto con la mayor parte de su ejército de vuelta a Asia, dejando a Mardonio para que continuara la campaña. Mardonio fue derrotado en Platea al año siguiente, lo que puso fin de manera efectiva a la invasión persa.

Tras retornar a Persia, Jerjes se dedicó a proyectos de construcción a gran escala, muchos de los cuales habían sido dejados inconclusos por su padre. Supervisó la terminación de la Puerta de todas las Naciones, la Apadana y el Tachara en Persépolis, y continuó la construcción del Palacio de Darío en Susa. Mantuvo asimismo el Camino Real construido por su padre. En 465 a. C., Jerjes y su heredero Darío fueron asesinados por Artabano, comandante de la guardia real. Fue sucedido en el trono por su tercer hijo, que adoptó el nombre de Artajerjes I.

Académicos de la Biblia lo suelen identificar con Asuero, personaje del libro de Ester, el cual varios eruditos consideran como un romance histórico. No hay un consenso claro, sin embargo, con respecto a qué evento histórico dio base a la historia.

- «XERXES i. The Name». Encyclopædia Iranica.

- Marciak, Michał (2017). Sophene, Gordyene, and Adiabene: Three Regna Minora of Northern Mesopotamia Between East and West Impact of Empire (en inglés). Brill. p. 80. ISBN 9789004350724.

- Tavernier, Jan (2007) Iranica in the Achaemenid Period (ca. 550-330 B.C.): Lexicon of Old Iranian Proper Names and Loanwords, Attested in Non-Iranian Texts, Peeters Publishers, ISBN 9042918330

- Carey, Brian Todd; Allfree, Joshua; Cairns, John (19 de enero de 2006). Warfare in the Ancient World. Pen and Sword. ISBN 1848846304.

- Stoneman, Richard (2015). Xerxes: A Persian Life. Yale University Press. p.9. ISBN 9781575061207.

- «Book of Esther | Summary & Facts». Encyclopedia Britannica (en inglés). Consultado el 5 de septiembre de 2021.

- «ESTHER, BOOK OF». Encyclopaedia Iranica Online. Consultado el 5 de septiembre de 2021. «No existe corroboración para los eventos del libro en las fuentes históricas disponibles, y se han expresado dudas sobre su veracidad. Entre las teorías propuestas para dar cuenta de la historia, algunas han tratado de explicarla como una alegoría basada en historias mitológicas, babilónicas o elamitas, pero tales explicaciones no traen convicción. Quizás sea mejor suponer que el libro se basa en un tema popular de intrigas en la corte real y una escapada milagrosa, aunque no se puede excluir que contenga un núcleo de realidad histórica. [There is no corroboration for the events of the book in the available historical sources, and doubts have been expressed as to its veracity. Among the theories propounded to account for the story, some have tried to explain it as an allegory based on mythological stories, Babylonian or Elamite, but such explanations do not carry conviction. It is perhaps best to assume that the book is based on a popular theme of intrigues at the royal court and a miraculous escape, although it cannot be excluded that it does contain a kernel of historical reality.]».

- Meyers, Carol (2007). Barton, John; Muddiman, John, eds. The Oxford Bible Commentary (en inglés). Oxford University Press. p. 325. ISBN 9780199277186. «Como la historia de José en Génesis y el libro de Daniel, es una pieza de escritura en prosa ficticia involucrando la interacción entre extranjeros y hebreos/judíos. [Like the Joseph story in Genesis and the book of Daniel, it is a fictional piece of prose writing involving the interaction between foreigners and Hebrews/Jews.]».

- «CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Esther». www.newadvent.org. Consultado el 11 de septiembre de 2021. «Una opinión más aceptada entre los críticos contemporáneos es que la obra es sustancialmente histórica. Reconociendo el estrecho conocimiento del autor con las costumbres e instituciones persas, sostienen que los elementos principales de la obra le fueron proporcionados por tradición, pero que, para satisfacer su gusto por el efecto dramático, introdujo detalles que no eran estrictamente históricos. [A more generally accepted opinion among contemporary critics is that the work is substantially historical. Recognizing the author’s close acquaintance with Persian customs and institutions, they hold that the main elements of the work were supplied to him by tradition, but that, to satisfy his taste for dramatic effect, he introduced details which were not strictly historical.]».

- «El persa Jerjes I». La Factoria Histórica. 10 de agosto de 2011. Consultado el 13 de noviembre de 2018.

6- Artajerjes I, Longimano (465-424 a.C.) . Gobernó durante un periodo de relativa paz y estabilidad interna.

Artajerjes I (latín: Artaxerxes, en griego antiguo: Ἀρταξέρξης/Artaxérxês, y Ἀρτοξέρξης/Artoxérxês, en persa antiguo: 𐎠𐎼𐎫𐎧𐏁𐏂 Artaxšacā,1 en persa moderno: اردشیر Ardašīr; también Artajerjes I Macrocheir (macrojeir) y Artajerjes I Longímano) fue un rey aqueménida del Imperio aqueménida desde el 465 hasta el 424 a. C.2 Sucede en el trono a su padre, Jerjes I, en el año 465 a. C. según fuentes históricas reconocidas. Y por otro lado los testimonios que nos proporcionan las fuentes griegas, persas y babilonias más antiguas concuerdan en qué el primer año reinante, fue en realidad en 475 a. C. ya que su padre Jerjes I ejerció corregencia con Darío durante 10 años, y 11 gobernando solo (21 Años como Rey y murió en 475 a. C). Existen otra evidencias de parte del historiador Tucídeles de que Artejerjes ya gobernaba en el año 471/470 a. C.

Artajerjes I at Naqsh-e Rostam. Foto: Diego Delso. CC BY-SA 4.0. Original file (1,012 × 1,404 pixels, file size: 451 KB).

Artajerjes I, conocido como Longimano, fue rey del Imperio aqueménida desde el 465 hasta el 424 a.C. Su sobrenombre, Longimano, probablemente se refiere a una supuesta deformidad en su mano derecha, que se decía era más larga que la izquierda. Ascendió al trono tras el asesinato de su padre, Jerjes I, en un contexto de intrigas palaciegas y conflictos internos.

Su reinado estuvo marcado por una mezcla de estabilidad interna y desafíos externos. Uno de los eventos más significativos fue la revuelta de Egipto liderada por Inaro II, quien contó con el apoyo de Atenas. Artajerjes logró reprimir la rebelión después de un largo conflicto, reafirmando el control persa sobre Egipto. En el ámbito diplomático, negoció la llamada Paz de Calias con Atenas, un tratado que puso fin a las hostilidades entre Persia y las ciudades-estado griegas después de años de guerras.

Artajerjes también se destacó por su habilidad para mantener la cohesión del vasto imperio a pesar de las tensiones internas y las rebeliones en las satrapías. Fue un gobernante que priorizó la diplomacia y el equilibrio, y su reinado es recordado como un período de relativa estabilidad en comparación con el tumultuoso final del Imperio aqueménida.

En el ámbito cultural, Artajerjes I continuó el legado de sus predecesores en términos de grandes proyectos arquitectónicos. Ordenó la finalización de varias construcciones en Persépolis y otras ciudades importantes del imperio. Además, su reinado coincidió con la reconstrucción del Templo de Jerusalén, apoyada por el gobierno persa, lo que muestra su política de respeto hacia las religiones y culturas locales dentro del imperio.

Aunque su reinado no fue exento de dificultades, Artajerjes I logró mantener la unidad del Imperio aqueménida durante más de cuarenta años, dejando un legado de administración efectiva y capacidad de adaptación frente a las crisis.

Sucesión

Artajerjes era el segundo hijo de Jerjes y la reina Amestris. Su padre Jerjes murió asesinado por Artabano, un oficial de la corte, en agosto18 del año 464 a. C.; Artajerjes ascendió al trono recién en diciembre19 del mismo año, por aquel entonces tenía alrededor de veinte años. Las fuentes20 nos dicen que Artajerjes, engañado por Artabano, mató a Darío (primogénito de Jerjes) creyéndolo asesino de su padre, pero luego ejecutó a los verdaderos culpables. Aunque los detalles (por la naturaleza de las fuentes, tardías y basadas en rumores de corte) no se pueden tomar al pie de la letra, el contexto general refleja una sucesión conflictiva.

Un nuevo pretendiente, que se trataría de Histaspes, otro hijo de Jerjes, se alzó en la satrapía de Bactriana, pero fue derrotado al poco tiempo.

La rebelión egipcia

Los desórdenes internos por los que pasaba el Imperio persa fueron aprovechados por el líder libio Inaro para rebelarse en el Bajo Egipto. Con la ayuda de mercenarios atenienses, la primera expedición, comandada por el sátrapa Aquemenes, tío de Artajerjes, fue derrotada en Papremis hacia el 460 a. C. Aquemenes fue muerto por los rebeldes, y las tropas persas se refugiaron en el «Castillo Blanco» -la ciudadela- de Menfis.

En el 456 a. C., un ejército persa comandado por los sátrapas Megabizo y Artabazo reprimió la rebelión egipcia. Los mercenarios atenienses huyeron a Cirene, mientras que Inaro fue capturado y crucificado años más tarde. Egipto y Chipre se incorporaron así al imperio como provincias.

Artajerjes y Grecia

La política de Artajerjes con respecto a Grecia se concentró en el debilitamiento del predominio naval de la Liga de Delos, afianzado tras la batalla del Eurimedonte (c. 468 a. C.). Cerca de 457 a. C. una embajada persa fue enviada a Esparta para que ésta le declare la guerra a Atenas, y así apartar la atención ateniense de Egipto. La embajada fue infructuosa, y luego de la victoria persa en Egipto hubo enfrentamientos con Atenas en Chipre (c. 450 a. C.).

El progresivo retroceso frente a la Liga de Delos y las derrotas en Chipre habrían llevado al establecimiento (hacia 449 a. C.) de la llamada Paz de Calias, la cual, según Diodoro Sículo, presentaba las siguientes cláusulas:

- Se le concede la autonomía a las ciudades jónicas de Asia Menor

- Ningún sátrapa persa tiene jurisdicción sobre la costa del mar Egeo.

- Se prohíbe la navegación persa en el mar Egeo.

- Atenas no puede intervenir en los territorios persas.

Si bien se tienen dudas sobre la existencia y el contexto de este tratado, el fin de las hostilidades directas entre la Liga de Delos y Persia hacen pensar en, por lo menos, un acuerdo verbal entre ambas partes, aunque se cree que su contenido era diferente al que es expuesto por Diodoro Sículo.

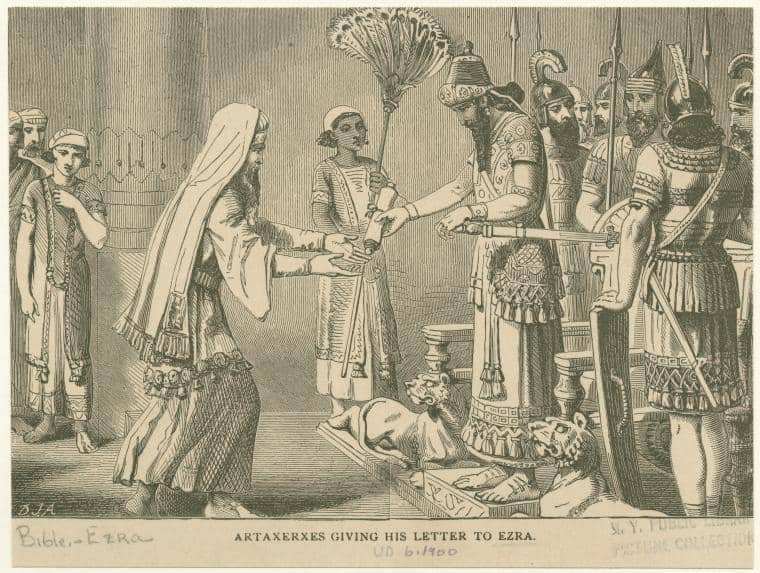

Retrato bíblico en el Libro de Esdras

Artajerjes encargó a Esdras un sacerdote-escriba judío, a través de una carta de decreto, que se encargara de los asuntos eclesiásticos y civiles de la nación judía. Una copia de este decreto aparece en el Libro de Esdras, 7:13-28.

Esdras entonces abandonó Babilonia en el primer mes del séptimo año (aproximadamente 457 a. C.) del reinado de Artajerjes, al frente de una compañía de judíos que incluía a sacerdotes y levitas. Llegaron a Jerusalén el primer día del quinto mes del séptimo año (Calendario hebreo).

La reconstrucción de la comunidad judía en Jerusalén había comenzado bajo Ciro el Grande quien había permitido a los judíos cautivos en Babilonia regresar a Jerusalén y reconstruir el Templo de Salomón la casa de Jehová «Esto es lo que ha dicho Ciro el rey de Persia: ‘Todos los reinos de la tierra me los ha dado Jehová el Dios de los cielos, y él mismo me ha comisionado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que haya entre ustedes de todo su pueblo, resulte su Dios estar con él. Así, pues, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y reedifique la casa de Jehová el Dios de Israel —él es el Dios [verdadero]— la cual estaba en Jerusalén.» (Esdras 1:2,3,5). Una serie de judíos liderados por Zorobabel (descendiente del rey David) había en consecuencia regresado a Jerusalén en el año 537 a. C.

«Artajerjes I dando una carta a Ezra (Esdras)». Anderson, D. J. (Wood engraver). Esta fuente. Public Domain.

La escena de «Artajerjes I dando una carta a Ezra» hace referencia a un episodio registrado en el libro bíblico de Esdras. Según este relato, Artajerjes I, rey del Imperio aqueménida, otorgó una carta oficial a Ezra (Esdras), un sacerdote y escriba judío, para permitirle regresar a Jerusalén desde el exilio babilónico y fortalecer las prácticas religiosas y legales entre los judíos.

Ezra era un líder espiritual que desempeñó un papel fundamental en la restauración de la comunidad judía en Jerusalén tras el exilio. La carta, conocida como el decreto de Artajerjes, le concedía autoridad para enseñar la Ley de Dios, organizar a los judíos, supervisar las prácticas religiosas y nombrar jueces y magistrados que gobernaran de acuerdo con la Torá.

Además, el decreto incluía disposiciones favorables hacia el pueblo judío, como la exención de impuestos para los sacerdotes y levitas, y le otorgaba a Ezra recursos financieros y materiales para el templo de Jerusalén. Este acto por parte de Artajerjes reflejaba la política persa de tolerancia religiosa y de apoyo a las reconstrucciones de templos locales, con el objetivo de consolidar la lealtad de los diferentes pueblos dentro del vasto imperio.

Este episodio tiene un significado importante tanto histórico como religioso, ya que marcó un momento crucial en la reconstrucción de la identidad judía tras el exilio. También simboliza la relación entre el Imperio aqueménida y las comunidades sometidas, destacando la habilidad persa para gobernar un imperio multicultural mediante la diplomacia y el respeto por las tradiciones locales.

Actividad constructora e inscripciones reales. Artajerjes construyó en Persépolis un palacio, del que hoy quedan prácticamente solo los cimientos, y completó la llamada «Sala de las Cien Columnas» (la sala del trono), iniciada por Jerjes. Se cree que, siguiendo el precedente de Jerjes y Darío, fue enterrado en Naqsh-e Rostam (seis kilómetros al norte de Persépolis), aunque la tumba que se le atribuye es anónima.

Inscripciones. La mayor parte de sus inscripciones reales han sido halladas en Persépolis. Están escritas tanto en persa como en babilonio y elamita, y son menores en extensión y cantidad que las de sus predecesores.

Familia real y corte. Las fuentes griegas nos pintan un Artajerjes firme en cuanto a política exterior, pero débil frente a la corte y las mujeres de la familia real. Continuamente relacionan los hechos políticos con deseos de venganza o intrigas amorosas. Un problema abierto está en determinar cuánto hay en esto de rumores de la época, de inserciones literarias de los autores o de prejuicios de la sociedad griega, y cuánto refleja con cierto grado de veracidad la vida de la corte en tiempos de Artajerjes.

Entre las mujeres que se nos presentan con roles centrales dentro del reinado de Artajerjes están su madre Amestris y su hermana Amitis, esposa del sátrapa Megabizo. Damaspia, la reina, dio a luz un único hijo, el futuro Jerjes II. Según Ctesias, Artajerjes tuvo diecisiete hijos más, de los cuales Sogdiano y Oco (futuro rey Darío II) disputarían el trono con Jerjes II. Su hija Parisátide sería reina de su medio hermano Darío II, con quien engendraría al futuro rey Artajerjes II.

Jerjes II (424 a.C.) . Reinó brevemente, probablemente unos dos meses, antes de ser asesinado.

Jerjes II fue un rey persa, hijo y sucesor de Artajerjes I. Tras un reinado de cuarenta y cinco días, fue asesinado en 424 a. C. por orden de su hermano Sogdiano, que fue asesinado a su vez por Darío II.

Es un personaje histórico poco conocido, esencialmente por los escritos de Ctesias. Era supuestamente el único hijo legítimo de Artajerjes I y de su esposa Damaspia. Se sabe que ejerció como príncipe heredero de Persia.

La última inscripción que menciona a Artajerjes I en vida puede ser fechada el 24 de diciembre de 424 a. C. Jerjes aparentemente tomó el trono, pero dos de sus hermanos ilegítimos lo reclamaron. El primero era Sogdiano, hijo de una concubina de Babilonia. El segundo era Oco, hijo de la concubina Cosmartidene de Babilonia. Él se casó con su hermanastra Parisátide, la hija de Artajerjes I y de la concubina Alogyne (o Alogune) de Babilonia.

Supuestamente Jerjes solo era reconocido en Persia y Sogdiano en Elam. La primera inscripción de Darío II puede ser fechada el 10 de enero de 423 a. C., era ya sátrapa de Hircania y pronto fue reconocido por los medos, babilonios y egipcios.

Fue supuestamente embriagado y asesinado por Farnacias y Menostanes a las órdenes de Sogdiano.

Aunque Sogdiano ganó aparentemente el apoyo de sus regiones, murió unos meses más tarde. Darío II llegó así a ser el único gobernante del Imperio aqueménida reinando hasta 404 a. C.

8- Sogdiano (424-423 a.C.) . Reinó solo unos meses tras un golpe de estado.

Sogdiano fue brevemente rey de Persia durante el año 423 a. C. Era hijo bastardo del rey Artajerjes I y Alogine, una concubina babilona. Es conocido principalmente gracias al historiador griego Ctesias de Cnido.

Cuando Artajerjes murió fue sucedido por Jerjes II, su único hijo legítimo, pero este fue asesinado a su vez por Sogdiano y el eunuco Farnacias, después de reinar 42 días. Sogdiano se hizo con el trono, pero después de 6 meses y 15 días fue derrotado y muerto por su medio hermano Darío II Oco.

El último documento babilonio fechado en el reinado de Artajerjes I data del 24 de diciembre de 424 a. C. El próximo rey mencionado en los documentos es Darío II (el 10 de enero de 423 a. C.) siendo omitidos tanto Jerjes II como Sogdiano. Es posible, entonces, que la guerra fratricida se haya desatado apenas muerto Artajerjes, y que la autoridad de Darío haya sido reconocida en Babilonia desde un primer momento.

9- Darío II (423-404 a.C.) . Enfrentó dificultades internas y conflictos en las provincias del imperio.

Darío II (en persa: داریوش Dāriyūsch, en persa antiguo: Dārayavahusch, Dārayavausch, en griego antiguo: Δαρειος), llamado originalmente Oco y a menudo con el apodo de Noto (posiblemente del latín nothus, «viento austral», o noto, «nódulo», «tumor», en el sentido de «advenedizo», «bastardo»), fue rey de Persia de 423 a 404 a. C.

Artajerjes I, murió poco después del 24 de diciembre de 424 a. C., sucediéndole su hijo Jerjes II. Después de un mes y medio Jerjes fue asesinado por su hermano Sogdiano. Su hermano ilegítimo, Oco, sátrapa de Hircania, se rebeló contra Sogdiano con el apoyo del eunuco Artoxares, Arbario, el comandante de la caballería, y Arsames, sátrapa de Egipto. Tras una breve lucha, Oco mató a Sogdiano, y más tarde zanjó la tentativa de traición de su propio hermano Arsites para imitar su ejemplo.

Oco adoptó el nombre de Darío. Solo en textos más tardíos (del historiador Pausanias) recibe el epíteto de Noto («el viento del Sur» o «el advenedizo»; «el bastardo»). Ni Jerjes II ni Sogdiano están registrados en las numerosas tablillas babilonias de Nippur, en estas el reinado de Darío II sigue inmediatamente después al de Artajerjes I.

Del reinado de Darío sabemos muy poco, solo que él era bastante dependiente en su esposa Parisátide. En los primeros años de su reinado, tuvo que hacer frente a la rebelión del sátrapa Pisutnes y a las conspiraciones del eunuco Artoxares. Una rebelión de los medos en 409 a. C. es mencionada por Jenofonte. En los textos de Ctesias se registran algunas intrigas del harén, en los que ganó parte de su mala reputación.

No se entrometió en asuntos griegos, ni cuando los atenienses apoyaron en 413 a. C. al rebelde Amorges en Caria le provocó, ni cuando el poder ateniense fue roto en el mismo año ante Siracusa.

Dio las órdenes a sus sátrapas de Asia Menor, Tisafernes y Farnabazo II, para retrasar el envío de tributos de los pueblos griegos, y así empezar una guerra con Atenas, para este propósito se aliaron con Esparta. En 408 a. C. mandó a su hijo Ciro el Joven al Asia Menor, para continuar la guerra con más ardor. En 404 a. C. Darío II muere, después de un reinado de diecinueve años, sucediéndole Artajerjes II.

Vasos aqueménidas; parte posterior, un cuenco aflautado, pertenece a la época de Darío I o II, 522-486 a. C. o 432-405 a. C. Original file(2,260 × 1,688 pixels, file size: 1.23 MB).

Título original del fotógrafo «Rosemaniakos» en Flickr:

Frente: Una copa ceremonial para beber con forma de cabeza de animal o cuerno con una hermosa criatura leonina, era aqueménida; siglo V a.C., Irán. Oro; Altura: 17 cm. Fondo Fletcher, 1954 (54.3.3). Los recipientes en forma de cuerno que terminan en la cabeza de un animal tienen una larga historia en el Cercano Oriente, así como en Grecia e Italia. Los primeros ejemplos iraníes son rectos, con la copa y la cabeza del animal en el mismo plano. Más tarde, en el período aqueménida, la cabeza o protoma del animal se colocaba a menudo en ángulo recto con la copa, como en esta pieza. En la fabricación de este recipiente de oro, varias partes se unieron de forma invisible mediante soldadura, lo que demuestra una habilidad técnica sobresaliente. Ciento treinta y seis pies de alambre trenzado decoran la banda superior del recipiente en cuarenta y cuatro filas uniformes, y el techo de la boca del león está elevado con pequeñas costillas. Típico del estilo aqueménida, la ferocidad del león que gruñe ha sido atenuada y contenida por la convención decorativa. El león tiene una cresta que recorre su espalda; su melena tiene la apariencia disciplinada de un material tejido; y sus flancos están cubiertos por un penacho de avestruz. La inclusión del penacho, una desviación de la convención, sugiere que este león es alado y tiene algún significado sobrenatural.

Reverso: Cuenco acanalado, aqueménida, Darío I o II; 522-486 a.C. o 432-405 a.C., Irán. Oro; Altura: 11.1 cm. Fondo Harris Brisbane Dick, 1954 (54.3.1). En el siglo VI a.C., bajo el liderazgo de Ciro el Grande (r. 538-530 a.C.), la dinastía persa aqueménida derrocó a los reyes medos y estableció un imperio que eventualmente se extendería desde Europa oriental y Egipto hasta la India. Los gobernantes aqueménidas incluyeron a reyes tan célebres como Ciro, Darío I (r. 521-486 a.C.) y Jerjes I (r. 485-465 a.C.). Construyeron palacios y centros ceremoniales en Pasargada, Persépolis, Susa y Babilonia. La dinastía aqueménida duró dos siglos y terminó con las conquistas arrasadoras de Alejandro Magno, quien destruyó Persépolis en 331 a.C. El período aqueménida está bien documentado por las descripciones de escritores griegos y del Antiguo Testamento, así como por abundantes restos arqueológicos. Los cuencos y platos acanalados del período aqueménida continúan una tradición iniciada en el Imperio asirio. Si bien se ofrecían como regalos reales, parece que también eran valorados e intercambiados simplemente por el peso de los metales preciosos con los que estaban hechos.

Foto tomada en el Museo Metropolitano, Nueva York.

Darío II, también conocido como Darío Noto o Nothus, gobernó durante un período de tensiones internas y desafíos externos que marcaron el declive gradual del poder central del Imperio aqueménida. Uno de los aspectos destacados de su reinado fue su incapacidad para controlar completamente las disputas internas entre las facciones de la corte y las provincias, lo que debilitó la cohesión del imperio.

En el contexto histórico, el reinado de Darío II estuvo influenciado por la intensificación de los conflictos con las polis griegas. Durante la Guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, el Imperio aqueménida jugó un papel estratégico importante. Darío II, buscando aprovecharse de la debilidad griega y recuperar el control sobre las ciudades jónicas del Asia Menor, apoyó económicamente a Esparta. Este apoyo fue gestionado principalmente por su sátrapa Tisafernes y luego por Farnabazo, quienes proporcionaron recursos y financiamiento a la flota espartana. La intervención persa fue un factor decisivo en la victoria espartana en la guerra, lo que consolidó temporalmente la influencia persa en el Egeo y Asia Menor.

Otro aspecto interesante del reinado de Darío II fue el papel dominante de su esposa, Parisátide, quien ejerció una fuerte influencia política. Parisátide, conocida por su carácter ambicioso y su habilidad para maniobrar en la corte, protegió a sus aliados y conspiró contra sus enemigos. Su relación con los sátrapas y sus decisiones en asuntos de sucesión tuvieron implicaciones de largo alcance en la estabilidad del imperio.

Además, el reinado de Darío II fue testigo de un aumento en las rebeliones provinciales y una creciente descentralización del poder. Sátrapas como Tisafernes y Farnabazo ganaron mayor autonomía, lo que a menudo generó conflictos entre ellos. Estas tensiones reflejaban una erosión del control central y presagiaban las dificultades que enfrentarían los aqueménidas en los años posteriores.

En términos religiosos, Darío II continuó con las tradiciones aqueménidas de tolerancia hacia los diferentes cultos en su vasto imperio. Sin embargo, la presión económica y las luchas por el poder interno limitaron su capacidad para emprender grandes proyectos de construcción o campañas militares significativas.

En resumen, el reinado de Darío II representó un período de fragilidad en el Imperio aqueménida, marcado por conflictos internos, intervención en la política griega y el debilitamiento de la autoridad central, elementos que contribuyeron al desgaste del imperio en las décadas siguientes. Su habilidad para mantenerse en el trono frente a estas adversidades también refleja la complejidad y los desafíos de gobernar un imperio tan vasto y diverso.

10- Artajerjes II Mnemón (404-358 a.C.). Gobernó durante uno de los periodos más largos del imperio. Enfrentó la rebelión de su hermano Ciro el Joven y los problemas causados por la Guerra del Peloponeso en Grecia.

Artajerjes II Mnemón (c. 436 – 358 a. C.) fue rey de Persia desde 404 a. C. hasta su muerte. Su nombre original era Arsaces, pero adoptó el de Artajerjes como nombre de trono.

Defendió su pretensión al trono contra su hermano menor Ciro el Joven, el cual fue derrotado y muerto en la batalla de Cunaxa en el año 401 a. C., y contra un levantamiento de los sátrapas (gobernadores) de las provincias occidentales (366 – 358 a. C.).

También se enfrentó en una guerra contra los espartanos (otrora aliados del Imperio aqueménida), los cuales, bajo Agesilao II, invadieron Asia Menor. Para vencer a los espartanos, Artajerjes sobornó a Atenas, Tebas y Corinto, ciudades que se levantaron contra Esparta, iniciando la guerra de Corinto. En 386 a. C. Artajerjes II, abandonando a sus aliados, pactó con Esparta la Paz de Antálcidas. Este tratado devolvió el control de las ciudades griegas de Jonia y Eolia en la costa de Anatolia a los persas, mientras dejaba a Esparta como poder dominante en la Grecia peninsular.

A pesar de su éxito en Grecia, Egipto, que se había rebelado con éxito a principios de su reinado, permanecía independiente. El intento de reconquistar Egipto en 373 a. C. fue un fracaso total, pero en sus últimos años los persas lograron aplastar a un ejército conjunto egipcio-espartano que pretendía conquistar Fenicia.

Actividad constructora. Gran parte de la riqueza de Artajerjes se empleó en actividades de construcción

- En Susa: restauración del palacio de Darío I y de las fortificaciones, incluyendo un baluarte en la esquina sudoriental del recinto.

- En Ecbatana: construcción de una apadana y nuevas estatuas.

En cambio no hay evidencias de mucha actividad en Persépolis.

Tumba de Artajerjes II, Persépolis. Gran Rey (Shah) de Persia. Reinado 404-385 a. C. Fuente: Este enlace. Autor: Yeowatzup. CC BY 2.0. Original file (2,592 × 3,888 pixels, file size: 10.24 MB).

11-Artajerjes III Oco (358-338 a.C.). Restableció el control sobre Egipto y fortaleció el imperio.

Oco (en griego: Ὦχος Ochos u Oco en su forma latinizada), conocido por su nombre dinástico, Artajerjes III (en persa antiguo:𐎠𐎼𐎫𐎧𐏁𐏂𐎠 Artaxšaçāʰ; en griego: Ἀρταξέρξης) fue Rey de Reyes del Imperio Aqueménida desde 359/58 hasta 338 a. C. Era hijo y sucesor de Artajerjes II y de su madre Estatira.

Antes de subir al trono, se desempeñó como sátrapa y comandante del ejército de su padre. Llegó al poder después de que uno de sus hermanos fuera ejecutado, otro se suicidara, el último fuera asesinado y su padre, Artajerjes II, muriera. Poco después de convertirse en rey, Artajerjes asesinó a toda la familia real para asegurarse su puesto como rey. Inició dos grandes campañas contra Egipto. La primera fracasó y le sucedieron rebeliones en toda la parte occidental de su imperio. Durante la segunda, derrotó finalmente a Nectanebo II, el faraón de Egipto, y devolvió el país al redil persa después de seis décadas.

En sus últimos años, el poder de Filipo II de Macedonia aumentaba en Grecia, donde intentó convencer a los griegos de que se rebelaran contra el Imperio Aqueménida. Artajerjes se opuso a sus actividades y, con su apoyo, la ciudad de Perinto resistió un asedio macedonio.

Hay pruebas de una renovada política de construcción en Persépolis en su vida posterior, donde Artajerjes erigió un nuevo palacio y construyó su propia tumba, e inició proyectos a largo plazo como la Puerta Inconclusa

Artaxerxes es la forma latina del griego Artaxerxes (Αρταξέρξης), a su vez procedente del persa antiguo Artaxšaçā («cuyo reinado es a través de la verdad»). Se conoce en otras lenguas como: Ir-tak-ik-ša-iš-ša, Ir-da-ik-ša-iš-ša en elamita; Ar-ta-ʾ-ḫa-šá-is-su en acadio y Ardašīr en persa medio y nuevo persa. Su nombre personal era Oco (en griego:«Ὦχος Ôchos»; en babilónico: 𒌑𒈠𒋢 Ú-ma-kuš).

- Schmitt, R. (1986b). «Artaxerxes». Encyclopaedia Iranica.

- Wiesehöfer, Joseph (1986). «Ardašīr I i. History». Encyclopaedia Iranica.

- Briant, Pierre (2002). From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. ISBN 1-57506-031-0.

Relieve en la roca del Shah Artajerjes III en Persépolis. AR VLD – Trabajo propio. CC BY-SA 4.0. Original file (2,913 × 3,884 pixels, file size: 6.74 MB).

Antecedentes.