Templo mayor de Abu Simbel, construido bajo Ramsés II (siglo XIII a. C.), uno de los grandes monumentos del Imperio Nuevo de Egipto. Tallado en la roca nubia, el conjunto expresa la fusión entre poder político, religión y propaganda imperial característica de este periodo. Abu Simbel (Dinastía XIX, Imperio Nuevo de Egipto). Monumento emblemático del poder imperial faraónico. Foto: Muhammad yawer. CC BY-SA 4.0. Original file (2,069 × 1,554 pixels, file size: 2 MB).

El Imperio Nuevo de Egipto (c. 1550–1070 a. C.) constituye una de las etapas más brillantes, complejas y decisivas de la historia egipcia. Tras un largo periodo de fragmentación política y dominio extranjero conocido como Segundo Periodo Intermedio, Egipto logró reunificarse bajo una nueva dinastía de origen tebano, iniciando una fase de expansión, estabilidad y poder sin precedentes. Durante casi cinco siglos, el Estado faraónico alcanzó su máxima proyección territorial, desarrolló una sofisticada administración imperial y levantó algunos de los monumentos más emblemáticos de la civilización egipcia.

Este periodo abarca las dinastías XVIII, XIX y XX, y se caracteriza por la transformación de Egipto en una auténtica potencia internacional del Próximo Oriente antiguo. Bajo los faraones del Imperio Nuevo, el país extendió su influencia sobre Nubia, rica en oro y recursos estratégicos, y sobre amplias zonas del Levante mediterráneo, integrándose en un sistema diplomático donde interactuó con grandes potencias como Mitanni, Hatti, Asiria y Babilonia.

La dinastía XVIII marca el inicio y el apogeo del Imperio Nuevo. Faraones como Ahmose I, artífice de la expulsión de los hicsos, Amenhotep I, Tutmosis I y Tutmosis III sentaron las bases del Estado imperial mediante campañas militares, reformas administrativas y una intensa actividad constructiva. Figuras destacadas como la reina-faraón Hatshepsut simbolizan la capacidad del sistema para adaptarse y legitimarse mediante la religión, el comercio y la propaganda monumental. Más tarde, el reinado de Amenhotep III representa un momento de equilibrio, prosperidad y diplomacia internacional, seguido por la profunda ruptura religiosa protagonizada por Akenatón, quien intentó imponer el culto exclusivo al dios Atón desde la nueva capital de Ajetatón (Amarna). Tras este episodio excepcional, faraones como Tutankamón, Ay y Horemheb restauraron el orden tradicional y prepararon la transición hacia una nueva etapa.

La dinastía XIX, conocida como ramésida, consolidó el modelo imperial en un contexto cada vez más competitivo. Reyes como Seti I y, sobre todo, Ramsés II llevaron a Egipto a uno de sus momentos de mayor esplendor político, militar y monumental. La célebre batalla de Qadesh contra los hititas y el posterior tratado de paz reflejan tanto los límites del expansionismo como la madurez diplomática del periodo. Grandes construcciones como Abu Simbel, Karnak o el Ramesseum encarnan la fusión entre poder político, religión y propaganda que define al Imperio Nuevo.

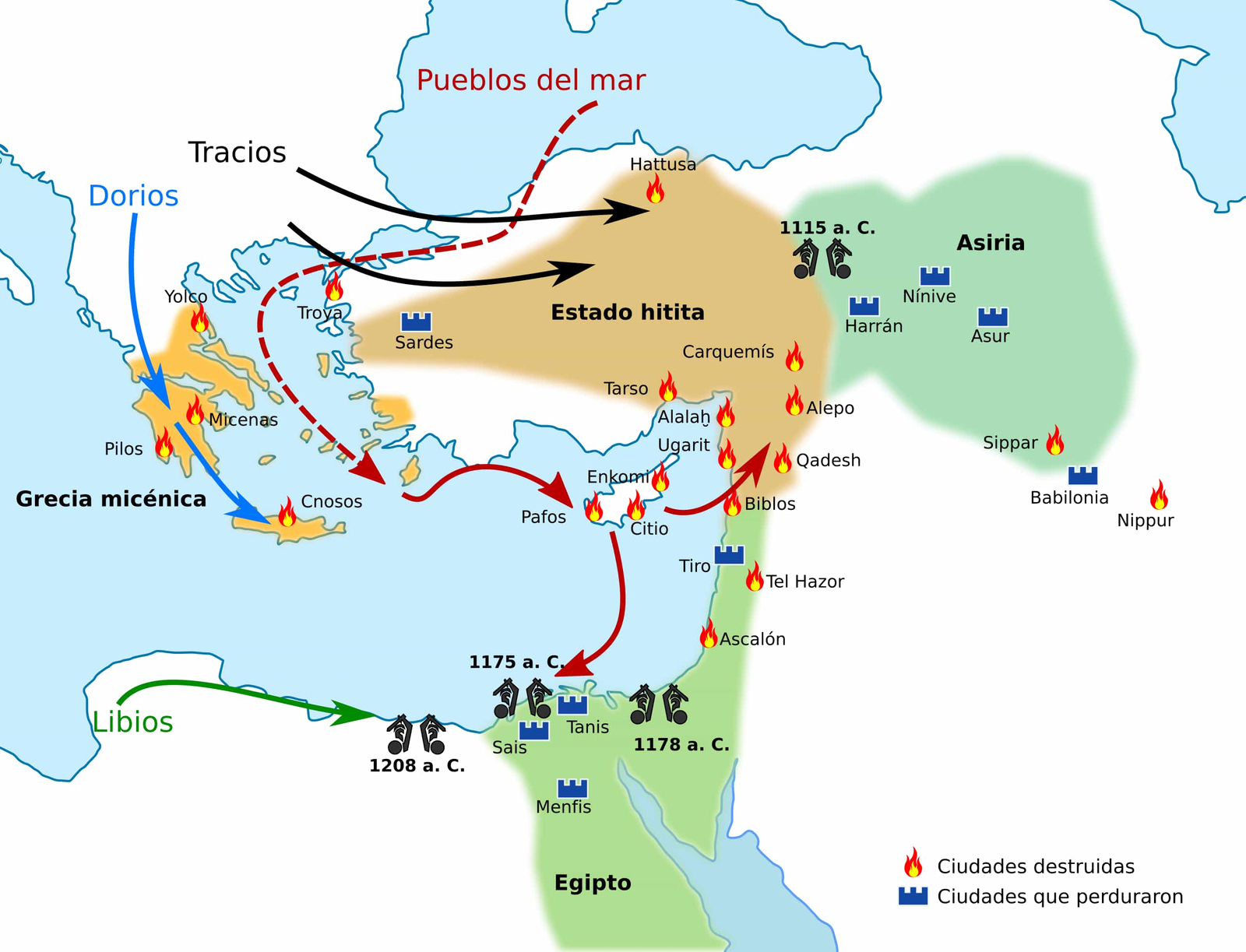

La dinastía XX inaugura una fase de resistencia frente a un mundo en crisis. Bajo Ramsés III, Egipto logró contener las invasiones de los llamados Pueblos del Mar, pero a partir de entonces se intensificaron los problemas internos: dificultades económicas, corrupción administrativa, conflictos sociales y el progresivo fortalecimiento del clero de Amón en Tebas. Los últimos faraones ramésidas gobernaron un Estado cada vez más fragmentado, incapaz de mantener el control imperial heredado.

Más allá de la sucesión de reyes y acontecimientos, el Imperio Nuevo fue una época de profunda creatividad cultural, refinamiento artístico y desarrollo religioso. Se consolidaron las grandes necrópolis reales del Valle de los Reyes, floreció la comunidad de artesanos de Deir el-Medina, se perfeccionaron los rituales funerarios y se reforzó la idea del faraón como garante del orden cósmico, la Maat. Al mismo tiempo, este periodo refleja las tensiones inherentes a todo gran sistema imperial: expansión y desgaste, centralización y fragmentación, tradición y cambio.

El estudio del Imperio Nuevo permite, en definitiva, comprender cómo Egipto alcanzó su máxima expresión histórica y cómo ese mismo éxito generó los desafíos que conducirían a su transformación. Este trabajo se propone recorrer esa trayectoria en sus dimensiones políticas, religiosas, sociales, económicas y culturales, ofreciendo una visión de conjunto que ayude a situar uno de los momentos más fascinantes del mundo antiguo.

El Imperio Nuevo durante el siglo XV a. C. Fuente: Wikimedia Commons. Obra derivada a partir de trabajos de ArdadN y Jeff Dahl. Licencia CC BY-SA.

Imperio Nuevo de Egipto (c. 1550–1070 a. C.) —

- 0. Ficha rápida.

- 0.1. Fechas aproximadas y dinastías (XVIII, XIX, XX).

- 0.2. Capitales y centros de poder (Tebas, Menfis; luego Pi-Ramsés).

- 0.3. Territorios bajo influencia egipcia (Nubia, Levante).

- 0.4. Qué hace “imperial” a este periodo .

- 0.5. Problemas de cronología y fuentes (fechas discutidas, lagunas).

1. Introducción

- 1.1. El Imperio Nuevo como “edad dorada” y sus matices.

- 1.2. De un Egipto defensivo a un Egipto expansionista.

- 1.3. El papel de Tebas y el auge de Amón .

- 1.4. Ideas clave para entender el periodo (faraón, Maat, imperio, templo, ejército).

2. Marco geográfico y humano

- 2.1. El Nilo como eje logístico (agricultura, transporte, administración).

- 2.2. Alto y Bajo Egipto: continuidad y tensiones.

- 2.3. Nubia: frontera, provincia y fuente de recursos .

- 2.4. Levante: corredor estratégico (Gaza–Canaán–Siria) .

- 2.5. Vecinos principales: Mitanni, Hatti, Asiria, Babilonia, pueblos del Egeo.

3. Antecedentes

- 3.1. El Segundo Periodo Intermedio (hicsos, fragmentación) .

- 3.2. La reunificación: el proyecto tebano .

- 3.3. La expulsión de los hicsos y el “nacimiento” del Imperio Nuevo .

3.4. Motivos de la expansión: seguridad, prestigio, recursos, legitimidad.

4. La Dinastía XVIII: fundación, expansión y apogeo

- 4.1. Ahmose I y el comienzo del Imperio Nuevo .

- 4.2. Amenhotep I y la consolidación (administración, culto, necrópolis) .

- 4.3. Tutmosis I: primeras grandes campañas y nueva escala imperial .

- 4.4. Tutmosis II y la continuidad del proyecto tebano .

- 4.5. Hatshepsut: poder, propaganda y prosperidad.

- 4.6. Tutmosis III: el gran estratega.

- 4.7. Amenhotep II y Tutmosis IV: mantenimiento del imperio

- 4.8. Amenhotep III: lujo, diplomacia y equilibrio internacional.

- 4.9. El Periodo de Amarna: Akenatón y la revolución.

- 4.10. Del Amarna tardío a la “restauración”.

5. La Dinastía XIX: los ramésidas tempranos y la rivalidad con Hatti

- 5.1. El ascenso desde el ejército y la reorganización del poder.

- 5.2. Ramsés I: un reinado breve pero fundacional .

- 5.3. Seti I: reconquista del prestigio imperial.

- 5.4. Ramsés II: apogeo, imagen y monumento.

- 5.5. Merenptah: tensiones internas y presión exterior.

- 5.6. Crisis de finales de la XIX: disputas sucesorias y fragilidad política.

6. La Dinastía XX: Ramsés III y la “tormenta” del Mediterráneo

- 6.1. Contexto: cambios sistémicos al final de la Edad del Bronce .

- 6.2. Ramsés III: defensa del Estado y gran reinado “tardío”.

- 6.3. Crisis económica y tensiones sociales.

- 6.4. Intrigas palaciegas y violencia política (conspiración del harén) .

6.5. Ramsés IV–XI: declive gradual.

7. Estado, administración y poder

- 7.1. El faraón: ideología del poder y “Maat” .

- 7.2. Visir, escribas y burocracia: cómo se gobierna un imperio.

- 7.3. Nomos, provincias y redes de recaudación .

- 7.4. El templo como institución económica y política .

- 7.5. El clero de Amón: auge, riqueza y autonomía .

- 7.6. Justicia, decretos y control del orden social.

- 7.7. Propaganda real: estelas, relieves, “historia oficial”.

8. Ejército, guerra y diplomacia

- 8.1. El ejército del Imperio Nuevo (infantería, carros, arqueros)

- 8.2. Fortalezas y control de rutas .

- 8.3. Logística imperial: abastecimiento, transporte, archivo .

- 8.4. Mercenarios y tropas auxiliares (nubios, libios, sherden, etc.) .

- 8.5. Diplomacia internacional: cartas, regalos, matrimonios

- 8.6. Espionaje, rehenes, vasallaje y tributos .

- 8.7. Tratados y fronteras: del expansionismo al equilibrio.

9. Economía y vida material

- 9.1. Agricultura, impuestos y redistribución.

- 9.2. Comercio exterior: Punt, Levante, Nubia y el Mediterráneo.

- 9.3. Oro de Nubia y recursos estratégicos.

- 9.4. Artesanías y talleres (metal, vidrio, cerámica, textiles).

- 9.5. Trabajo, salarios y raciones

- 9.6. Crisis económicas del final del periodo .

9.7. Vida cotidiana: vivienda, comida, higiene, ocio.

10. Sociedad y cultura

- 10.1. Estructura social (élite, funcionarios, artesanos, campesinos)

- 10.2. Mujeres y poder: reinas, sacerdotisas, propiedad y prestigio.

- 10.3. Educación y escribas: la cultura del texto.

- 10.4. Familia, matrimonio, herencia y normas sociales.

- 10.5. Medicina y conocimiento práctico.

- 10.6. Música, danza y celebraciones.

- 10.7. Identidad egipcia y presencia de extranjeros en Egipto.

11. Religión, mentalidades y cosmovisión

- 11.1. Panteón y cultos principales (Amón, Ra, Osiris, Hathor, Ptah…) .

- 11.2. Maat: orden cósmico y legitimidad política.

- 11.3. El templo: ritual, calendario y economía sagrada .

- 11.4. Fiestas y procesiones (Opet, Valle, etc.).

- 11.5. Amarna: teología de Atón y ruptura del equilibrio tradicional .

- 11.6. Magia, amuletos y religiosidad doméstica .

- 11.7. Muerte y más allá: juicio, Duat, protección del difunto.

12. Arte, arquitectura y grandes obras

- 12.1. Karnak y Luxor: el paisaje monumental de Tebas.

- 12.2. Templos de millones de años (poder y memoria)

- 12.3. Valle de los Reyes y Valle de las Reinas .

- 12.4. Deir el-Medina: artistas, técnica y cultura del trabajo .

- 12.5. Pintura y relieve: estilos del periodo .

- 12.6. Retrato real y propaganda (de Hatshepsut a Ramsés II).

- 12.7. El arte de Amarna: estilo, familia real y singularidad .

12.8. Materiales y técnicas (piedra, madera, oro, fayenza, vidrio).

13. Fuentes y arqueología del Imperio Nuevo

- 13.1. Fuentes textuales: inscripciones, decretos, cartas, archivos.

- 13.2. Cartas de Amarna: valor histórico y límites.

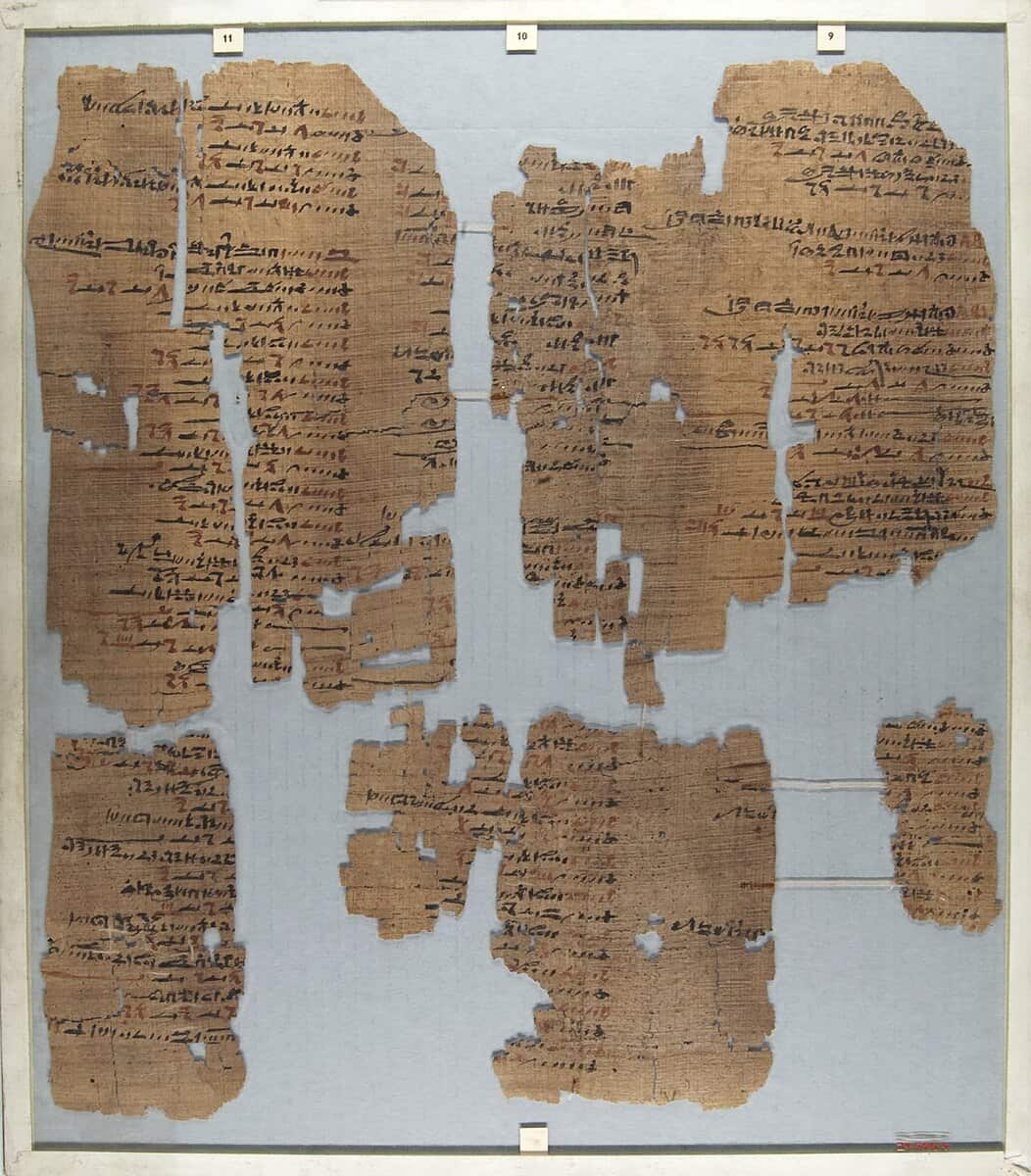

- 13.3. Papiros administrativos, legales y literarios.

- 13.4. La arqueología tebana: tumbas, templos, talleres.

- 13.5. Egiptología moderna: métodos, cronologías y debates .

- 13.6. Riesgos de sesgo: propaganda real y lectura crítica

14. Crisis final, transición y Tercer Periodo Intermedio

- 14.1. Causas internas: economía, corrupción, fragmentación .

- 14.2. Causas externas: presiones en fronteras y colapso regional.

- 14.3. El poder del clero tebano y los “sumos sacerdotes” .

- 14.4. Pérdida de unidad y cambio del centro de poder.

- 14.5. Paso al Tercer Periodo Intermedio: qué cambia y qué permanece.

15. Legado del Imperio Nuevo

- 15.1. El modelo imperial y su memoria posterior.

- 15.2. Tebas como símbolo religioso y monumental .

- 15.3. Ramsés II, Amarna y la construcción de mitos históricos.

- 15.4. Influencia en el imaginario moderno (arte, cine, turismo, museos).

- 15.5. Por qué sigue fascinando: poder, belleza, misterio y humanidad.

16. Anexos recomendables

- 16.1. Cronología resumida por dinastías y faraones .

- 16.2. Glosario básico (Maat, ka, ba, cartucho, nomo, etc.) .

- 16.3. Mapa del imperio (Nubia–Levante) .

- 16.4. Tabla “Quién es quién” (reyes clave y rasgos).

- 16.5. Bibliografía mínima orientativa (2–5 títulos)

.

16.6. Filmografía / documentales / podcasts (selección breve).

0. Ficha rápida

El Imperio Nuevo de Egipto se extiende aproximadamente entre 1550 y 1070 a. C. y comprende las dinastías XVIII, XIX y XX. Se inicia tras la expulsión de los hicsos y la reunificación del país bajo una nueva élite tebana, y concluye con la pérdida de la unidad política y el paso al llamado Tercer Periodo Intermedio. A lo largo de estos casi cinco siglos, Egipto alcanzó su máxima proyección territorial, militar y cultural, convirtiéndose en una de las grandes potencias del mundo antiguo.

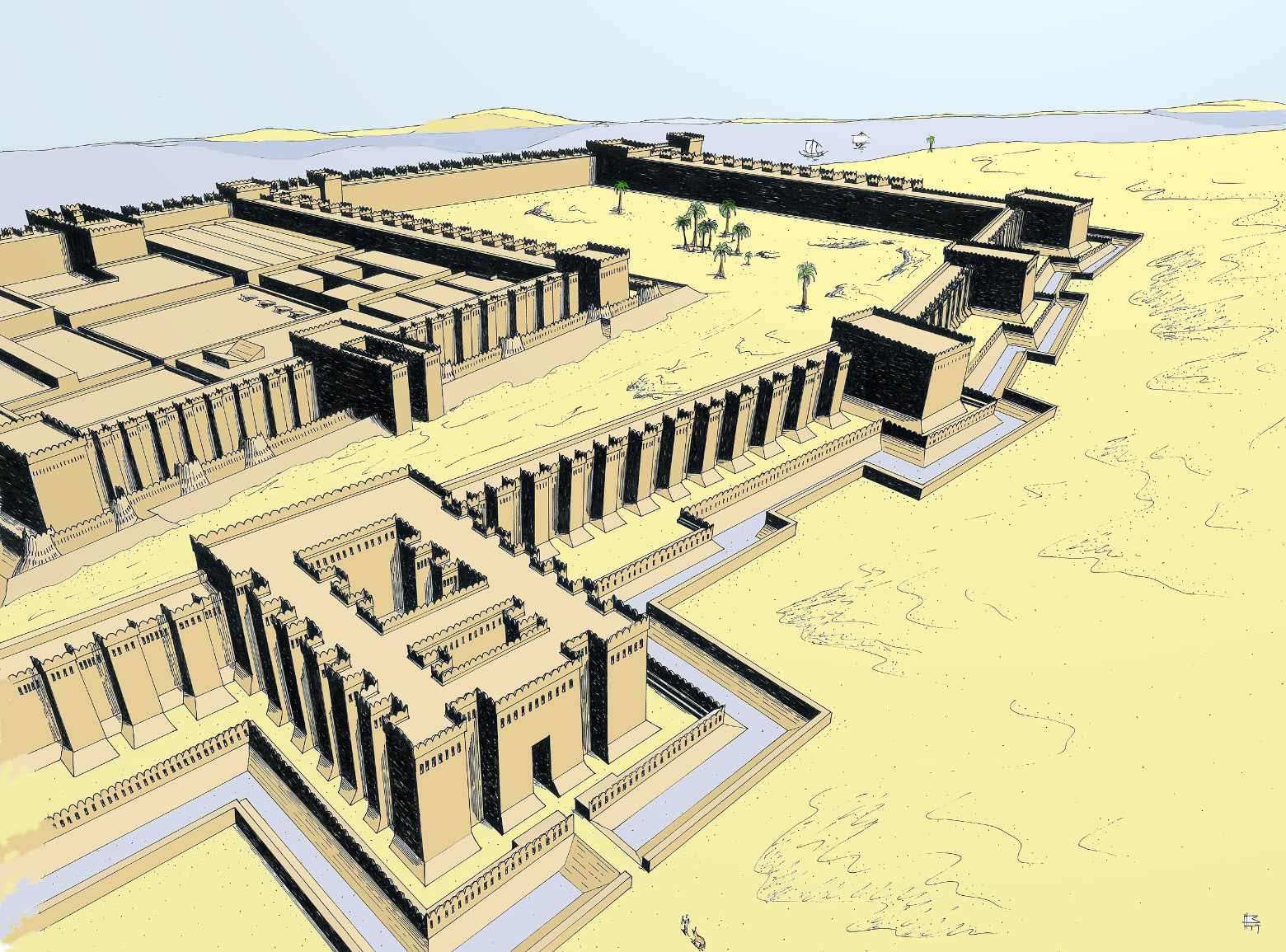

Los principales centros de poder del Imperio Nuevo reflejan la evolución política del periodo. Tebas, en el Alto Egipto, se consolidó como capital religiosa y simbólica, estrechamente vinculada al culto de Amón y a los grandes complejos templarios de Karnak y Luxor. Menfis mantuvo su importancia administrativa y estratégica en el norte, mientras que, durante la época ramésida, se desarrolló Pi-Ramsés, una nueva capital en el delta oriental concebida como centro militar y logístico para el control del Levante.

En su apogeo, la influencia egipcia se extendió más allá del valle del Nilo. Nubia, al sur, fue integrada de manera efectiva como provincia, aportando oro, mano de obra y recursos estratégicos. Hacia el noreste, Egipto ejerció un dominio directo o indirecto sobre amplias regiones del Levante, desde Gaza y Canaán hasta zonas de Siria, mediante una combinación de guarniciones, estados vasallos, tributos y diplomacia. Este espacio imperial situó a Egipto en contacto permanente con otras grandes potencias como Mitanni, el Imperio hitita, Asiria y Babilonia.

Lo que define al Imperio Nuevo como un auténtico periodo imperial no es solo la extensión territorial, sino la existencia de un Estado centralizado, capaz de movilizar ejércitos profesionales, administrar provincias exteriores, gestionar una compleja burocracia y sostener una ideología del poder que presentaba al faraón como garante del orden cósmico y político. La construcción de templos monumentales, la institucionalización del clero, la propaganda real y la diplomacia internacional formaron parte de este mismo sistema imperial.

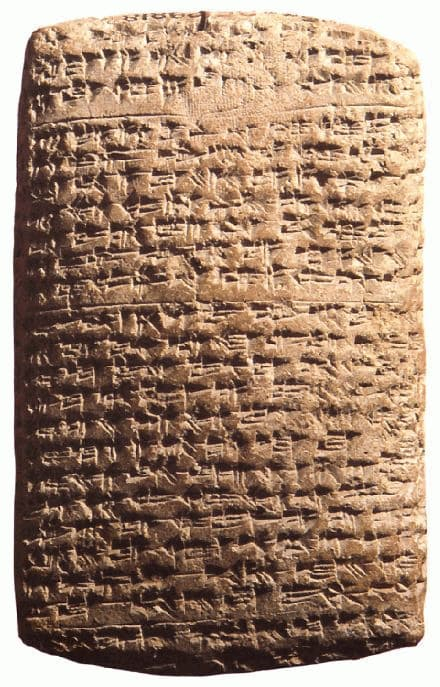

La reconstrucción histórica del Imperio Nuevo presenta, sin embargo, problemas de cronología y de fuentes. Las fechas de muchos reinados siguen siendo aproximadas y están sujetas a debate, debido a la naturaleza fragmentaria de las fuentes, a la propaganda oficial y a la dificultad de sincronizar los registros egipcios con los de otras culturas del Próximo Oriente. Inscripciones monumentales, papiros administrativos, archivos diplomáticos como las Cartas de Amarna y los datos arqueológicos constituyen la base de nuestro conocimiento, pero también imponen límites y requieren una lectura crítica constante.

1. Introducción

El Imperio Nuevo suele presentarse como la gran “edad dorada” de la civilización egipcia, el momento de máximo esplendor político, militar y cultural del Estado faraónico. Y, en muchos sentidos, lo fue. Nunca antes —ni después— Egipto controló territorios tan extensos fuera del valle del Nilo, ni desplegó una capacidad tan sostenida para movilizar ejércitos, administrar provincias lejanas y proyectar su poder en el escenario internacional del Próximo Oriente antiguo. Sin embargo, reducir este largo periodo a una imagen idealizada de grandeza ininterrumpida sería una simplificación. El Imperio Nuevo fue también una época de tensiones internas, transformaciones profundas y crisis progresivas que terminaron por erosionar el propio sistema imperial que lo había hecho posible.

Tras la experiencia traumática del Segundo Periodo Intermedio, marcada por la fragmentación política y el dominio de los hicsos en el delta, Egipto desarrolló una nueva concepción de la seguridad y del poder. El país dejó de concebirse únicamente como un territorio que debía proteger sus fronteras naturales y pasó a adoptar una estrategia expansionista. La guerra preventiva, el control de rutas estratégicas y la creación de zonas de influencia en Nubia y el Levante se convirtieron en elementos centrales de la política estatal. El Imperio Nuevo nace, así, de una lógica defensiva transformada en ambición imperial: asegurar la supervivencia del reino mediante la proyección del poder más allá de sus límites tradicionales.

En este nuevo contexto, Tebas adquirió un papel fundamental. Convertida en el corazón religioso y simbólico del país, la ciudad se asoció estrechamente al culto del dios Amón, cuya importancia creció de forma extraordinaria durante el Imperio Nuevo. La alianza entre la monarquía y el clero tebano permitió legitimar la expansión militar y el dominio imperial como una expresión de la voluntad divina. Los grandes templos de Karnak y Luxor no fueron solo espacios de culto, sino auténticos centros económicos, administrativos e ideológicos, reflejo de un Estado cada vez más complejo y centralizado. Al mismo tiempo, el enorme poder acumulado por el clero de Amón acabaría convirtiéndose en uno de los factores de desequilibrio del sistema.

Para comprender el Imperio Nuevo es imprescindible manejar algunas ideas clave que estructuran toda la época. El faraón no era solo un gobernante político, sino el garante del orden universal, responsable de mantener la Maat, el principio de equilibrio que regía tanto el cosmos como la sociedad. El imperio, entendido como un sistema de dominación territorial y de relaciones de dependencia, se sostuvo gracias a una administración eficaz, a un ejército profesionalizado y a una intensa actividad diplomática. Los templos, lejos de ser únicamente espacios religiosos, actuaron como nodos de poder económico y simbólico, mientras que la ideología estatal se difundió mediante la arquitectura monumental, los relieves y los textos oficiales.

El Imperio Nuevo fue, en definitiva, una construcción histórica compleja: un equilibrio delicado entre tradición y cambio, entre centralización y fragmentación, entre poder militar y legitimación religiosa. A lo largo de sus casi quinientos años de historia, este sistema alcanzó cotas de esplendor sin precedentes, pero también generó las condiciones que conducirían a su transformación y declive. Comprender este periodo exige, por tanto, ir más allá de la imagen de grandeza y atender a las dinámicas profundas que dieron forma al Egipto imperial.

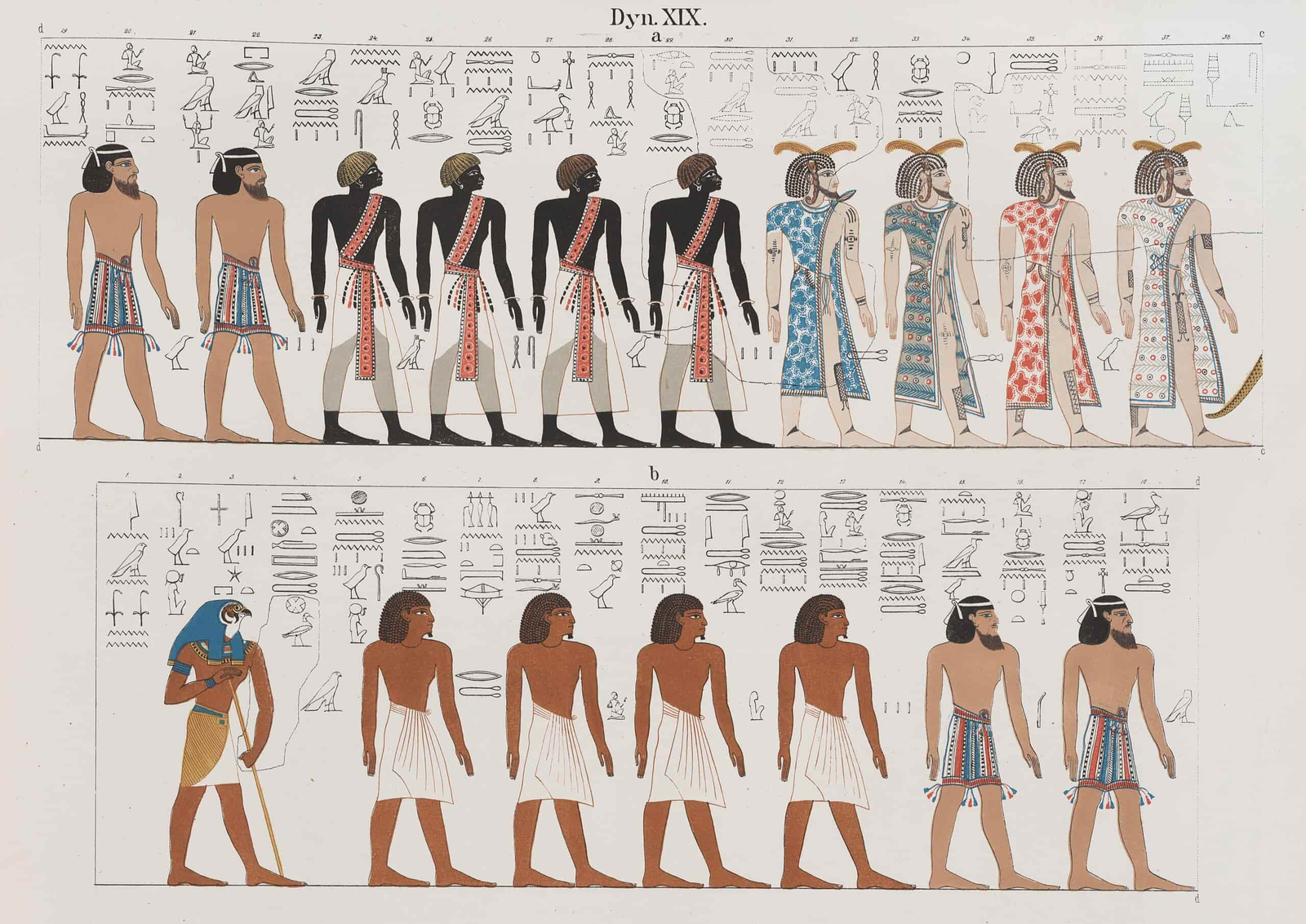

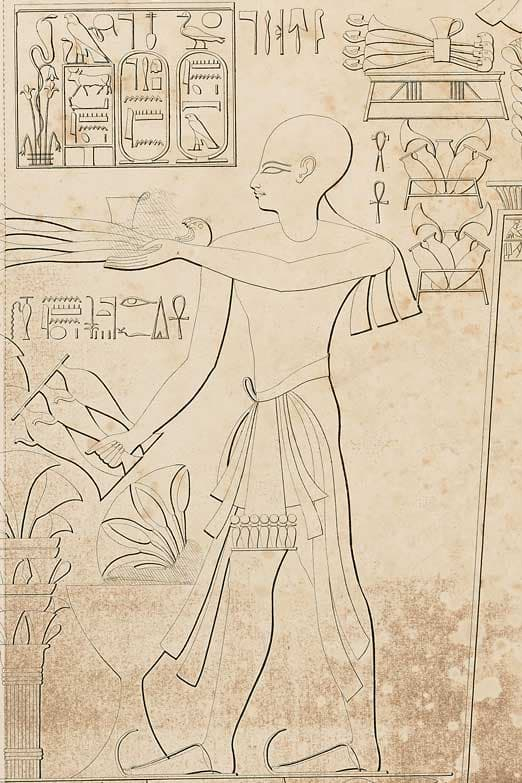

Perfil idealizado de un faraón del Imperio Nuevo, procedente de la tumba de Seti I (Dinastía XIX), Valle de los Reyes. Dibujo egiptológico del siglo XIX basado en relieves originales. Fuente: New York Public Library / Wikimedia Commons (dominio público).

2. Marco geográfico y humano

El Imperio Nuevo de Egipto se desarrolló sobre un marco geográfico muy específico, cuya comprensión resulta esencial para entender tanto su expansión como sus límites. A diferencia de otros grandes imperios antiguos, Egipto no surgió en un territorio abierto, sino en torno a un eje natural extraordinariamente definido: el río Nilo. Este entorno condicionó de manera profunda la organización económica, política y humana del Estado faraónico, y explicó en buena medida la estabilidad interna que permitió la proyección imperial hacia el exterior.

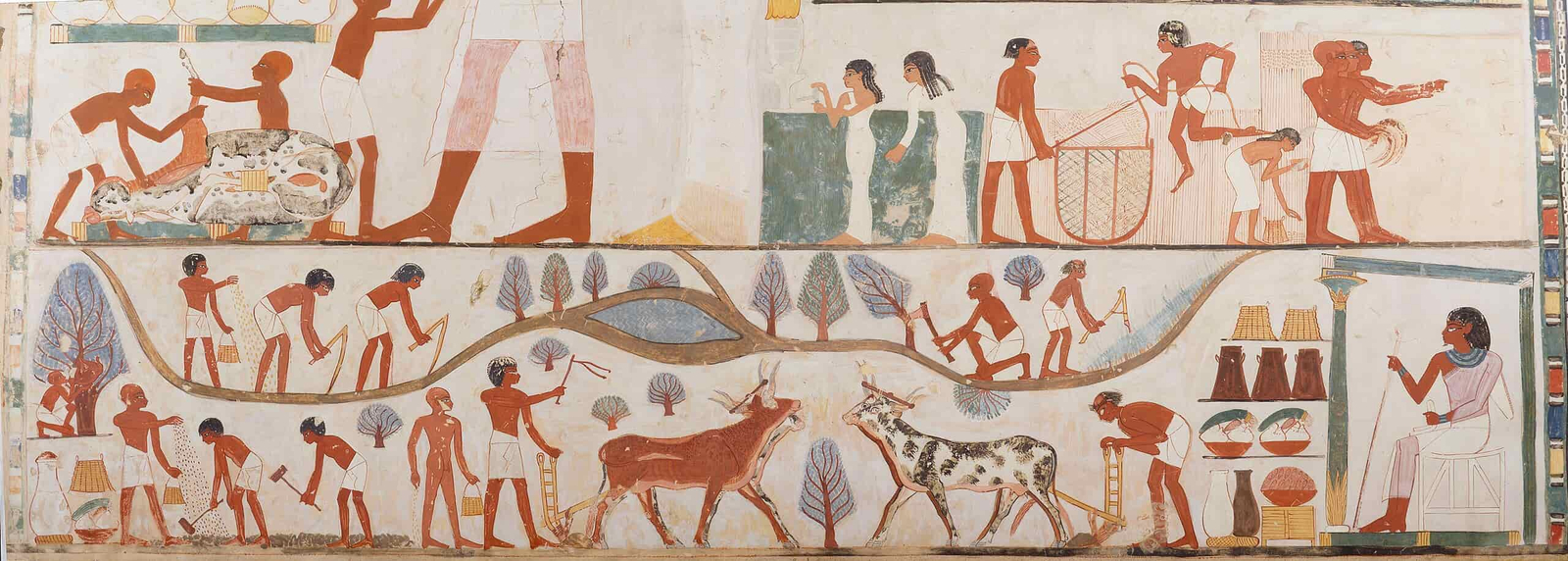

El Nilo fue el auténtico eje logístico del Imperio Nuevo. Sus crecidas anuales garantizaban una agricultura regular y previsible, capaz de sostener una población numerosa y de generar excedentes suficientes para alimentar al ejército, a la administración y a los grandes complejos templarios. Al mismo tiempo, el río funcionó como una vía de comunicación privilegiada: el transporte fluvial era más rápido, seguro y barato que cualquier desplazamiento terrestre, lo que facilitó el control administrativo del territorio, el movimiento de tropas y el traslado de materiales de construcción. El Nilo no solo alimentaba a Egipto; lo articulaba como un espacio político coherente.

Tradicionalmente, el país se dividía en Alto y Bajo Egipto, una dualidad que siguió siendo relevante durante el Imperio Nuevo. El Alto Egipto, más estrecho y próximo a las fuentes del Nilo, conservó un fuerte peso religioso y simbólico, con Tebas como gran centro espiritual y sede del poderoso culto de Amón. El Bajo Egipto, en el delta, era una región más abierta, fértil y expuesta a influencias exteriores, clave para el comercio y la defensa frente a amenazas procedentes del Mediterráneo oriental. Aunque ambos espacios formaban parte de un mismo Estado, las tensiones entre el poder religioso tebano y los intereses administrativos y militares del norte marcaron de forma recurrente la historia del periodo.

Hacia el sur, Nubia desempeñó un papel central en la política imperial. Lejos de ser solo una frontera defensiva, Nubia fue integrada progresivamente como una auténtica provincia del Estado egipcio. Su importancia radicaba tanto en su posición estratégica como en sus recursos, especialmente el oro, fundamental para financiar el aparato estatal, las campañas militares y la diplomacia internacional. Egipto estableció guarniciones, centros administrativos y redes de control que aseguraron durante siglos el dominio efectivo de esta región, convirtiéndola en uno de los pilares económicos del Imperio Nuevo.

En dirección opuesta, hacia el noreste, se extendía el Levante, un espacio mucho más complejo y conflictivo. La franja que iba desde Gaza y Canaán hasta Siria constituía un corredor estratégico vital, atravesado por rutas comerciales y militares que conectaban Egipto con el resto del Próximo Oriente. A diferencia de Nubia, el dominio egipcio en el Levante se basó en un sistema de ciudades vasallas, alianzas, tributos y presencia militar limitada. Este modelo permitía proyectar el poder egipcio sin una ocupación directa continua, pero también hacía la región especialmente vulnerable a rebeliones y a la presión de otras potencias.

El Imperio Nuevo se desarrolló, además, en un entorno internacional dinámico, rodeado de grandes estados rivales. Al norte, Mitanni y posteriormente el Imperio hitita (Hatti) disputaron a Egipto el control de Siria. Más al este, Asiria y Babilonia formaban parte de un sistema diplomático en el que el intercambio de embajadas, regalos y matrimonios reales era tan importante como la guerra. Por el oeste y el Mediterráneo oriental, diversos pueblos del Egeo mantuvieron contactos comerciales y culturales con Egipto, algunos de los cuales acabarían desempeñando un papel desestabilizador en las fases finales del periodo.

Este marco geográfico y humano explica tanto la fortaleza como la fragilidad del Imperio Nuevo. Egipto partía de una base territorial excepcionalmente estable, pero su proyección imperial lo situó en un mundo abierto, competitivo y cambiante. Comprender este equilibrio entre aislamiento natural y exposición exterior es clave para entender la trayectoria histórica del Egipto imperial.

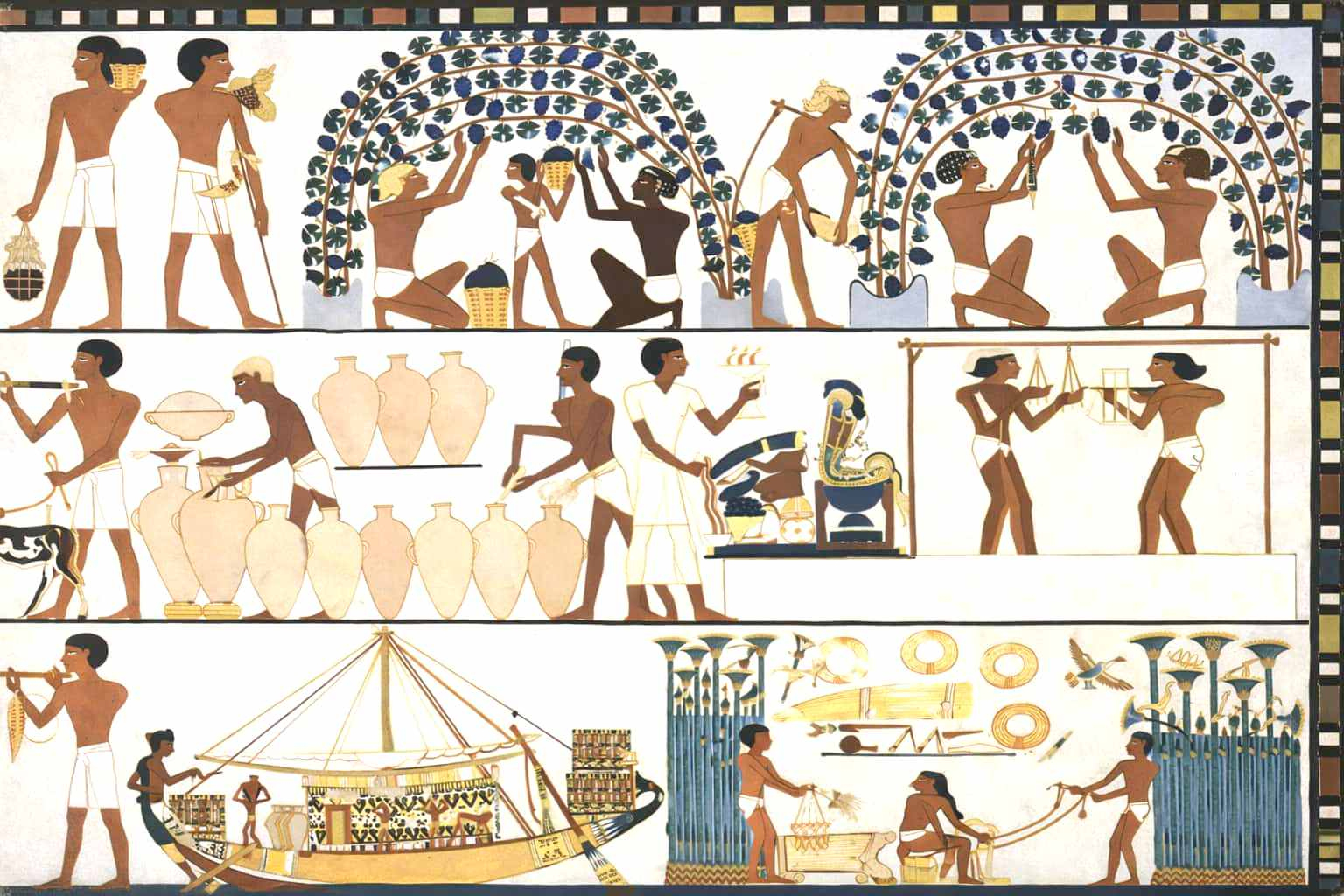

Trabajadores egipcios. Pintura en una tumba Tebana. Ägyptischer Maler um 1500 v. Chr. – The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. Dominio Público.

3. Antecedentes

El surgimiento del Imperio Nuevo no fue un acontecimiento repentino ni inevitable, sino la respuesta histórica de Egipto a una de las crisis más profundas de su trayectoria. El periodo inmediatamente anterior, conocido como Segundo Periodo Intermedio, supuso una ruptura traumática del orden tradicional y dejó una huella duradera en la memoria política y religiosa del país. Comprender este contexto es esencial para entender la mentalidad expansionista y defensiva que caracterizaría al Egipto imperial.

Durante el Segundo Periodo Intermedio, Egipto perdió la unidad política que había mantenido durante siglos. El poder central se fragmentó y el territorio quedó dividido entre distintas autoridades regionales. En el delta oriental se establecieron los hicsos, grupos de origen asiático que fundaron su propia dinastía y gobernaron parte del Bajo Egipto. Aunque la dominación hicso no fue necesariamente tan violenta como describieron las fuentes posteriores, su presencia fue percibida por los egipcios como una humillación histórica: por primera vez, el país había sido gobernado por extranjeros desde su propio territorio. Esta experiencia cuestionó la idea de Egipto como un espacio inviolable protegido por el orden cósmico.

Mientras tanto, en el Alto Egipto, la ciudad de Tebas se convirtió en el principal foco de resistencia y continuidad dinástica. Allí, una línea de gobernantes locales fue consolidando progresivamente su poder, apoyándose en el prestigio religioso del culto de Amón y en una ideología de restauración del orden perdido. Este proyecto tebano no se limitó a la recuperación territorial, sino que se presentó como una misión sagrada: reunificar las Dos Tierras y restablecer la Maat, el equilibrio universal alterado por la fragmentación y la presencia extranjera.

La culminación de este proceso fue la expulsión de los hicsos, llevada a cabo a finales del siglo XVI a. C. por faraones como Seqenenra Tao, Kamose y, finalmente, Ahmose I. Las campañas militares contra Avaris y la persecución de los hicsos más allá de las fronteras egipcias marcaron un punto de inflexión decisivo. No solo se restauró la unidad política del país, sino que se produjo un cambio fundamental en la concepción del poder: Egipto ya no podía limitarse a defender sus fronteras naturales, debía controlar activamente los territorios circundantes para evitar futuras amenazas. De este modo, la reunificación dio lugar al nacimiento del Imperio Nuevo como proyecto político consciente.

A partir de esta experiencia histórica se definieron los motivos centrales de la expansión imperial. La seguridad fue el primero de ellos: controlar Nubia y el Levante significaba crear zonas tampón que alejaban el peligro del corazón del valle del Nilo. El prestigio desempeñó también un papel clave, ya que el éxito militar reforzaba la autoridad del faraón y su legitimidad ante los dioses y el pueblo. A ello se sumaba la necesidad de acceder a recursos estratégicos, como el oro nubio, las materias primas y las rutas comerciales internacionales. Finalmente, la legitimidad ideológica convirtió la expansión en una obligación moral: el faraón debía demostrar, mediante la victoria y el dominio, que era capaz de mantener la Maat frente al caos.

Así, el Imperio Nuevo nació de una combinación de trauma, memoria histórica y ambición política. La experiencia del desorden y de la dominación extranjera no solo impulsó la reunificación, sino que modeló un Estado decidido a proyectar su poder más allá de sus fronteras. Este origen explica tanto el extraordinario dinamismo del periodo como las tensiones internas que, con el tiempo, acabarían poniendo a prueba el equilibrio del Egipto imperial.

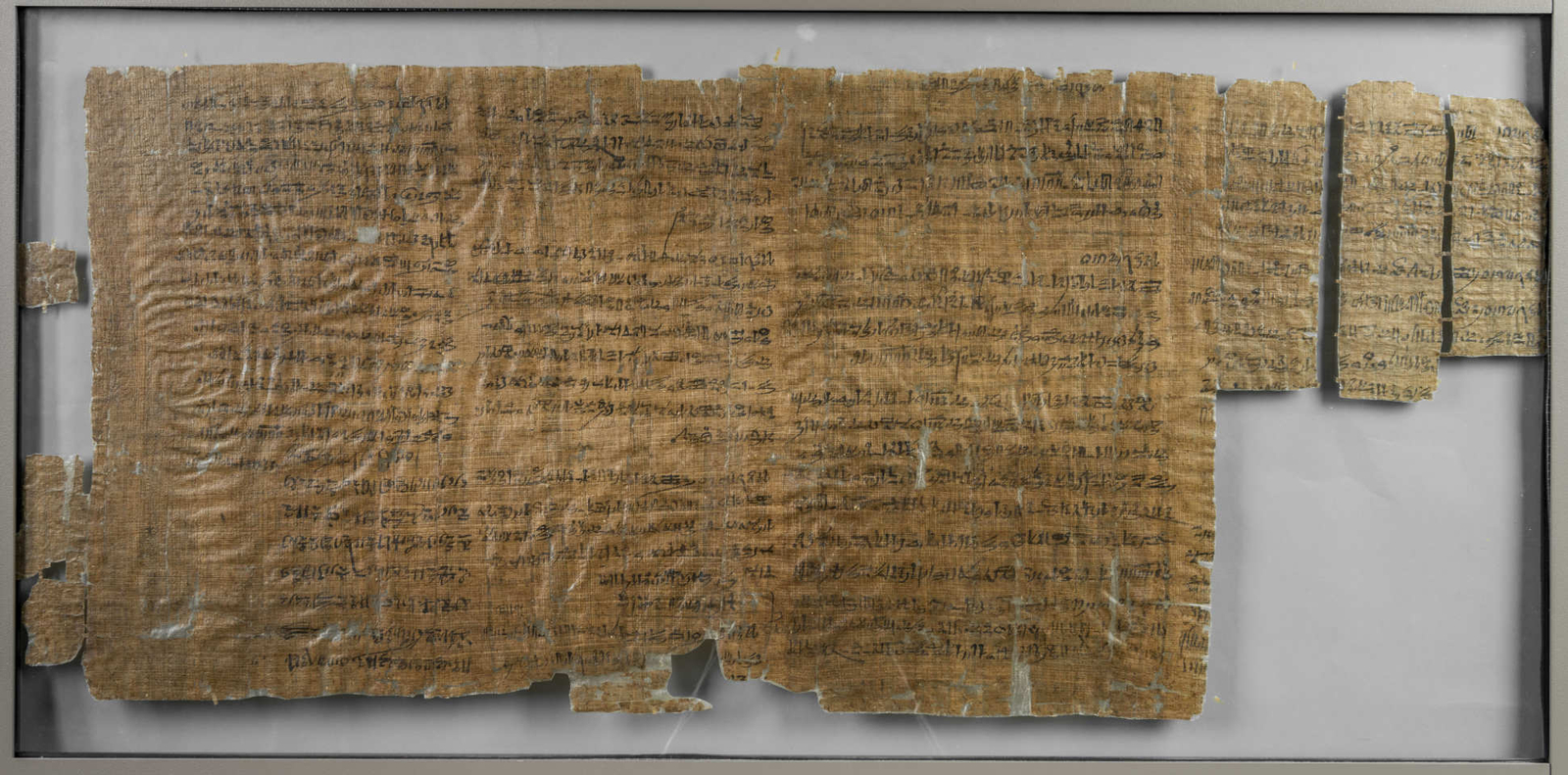

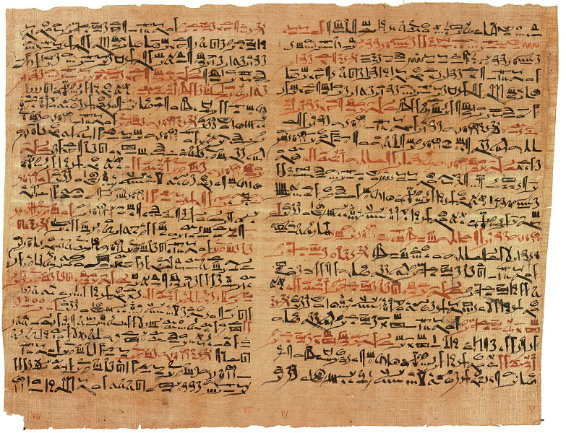

El Papiro de Hunefer, datado en la dinastía XIX del Imperio Nuevo, constituye una de las representaciones más completas y conocidas del juicio del difunto en la religión egipcia. Esta escena, perteneciente al Libro de los Muertos, muestra el momento decisivo en el que el fallecido es evaluado moralmente antes de acceder al Más Allá. El corazón de Hunefer es pesado frente a la pluma de Maat, símbolo del orden y la justicia universal, bajo la supervisión de Anubis y con Thot como escriba del veredicto. La presencia de Ammit, la devoradora de los condenados, subraya el carácter definitivo del juicio, mientras que la escena final presenta al difunto ante Osiris, garante de la vida eterna. Esta imagen refleja con claridad la cosmovisión del Imperio Nuevo, en la que la continuidad después de la muerte depende del equilibrio entre conducta moral, orden cósmico y legitimación divina. Actualmente se encuentra custodiado en el British Museum. Original file (2,446 × 1,112 pixels, file size: 682 KB). Public domain.

4. La Dinastía XVIII: fundación, expansión y apogeo

La dinastía XVIII inaugura el Imperio Nuevo y marca una transformación profunda del Estado egipcio. Tras la experiencia del Segundo Periodo Intermedio, el poder faraónico se reorganiza sobre nuevas bases: un ejército permanente, una administración más compleja, una ideología imperial explícita y una estrecha alianza entre la monarquía y el clero de Amón. A lo largo de esta dinastía se sientan los fundamentos del imperio territorial, se alcanza un notable equilibrio político y económico, y se produce una de las etapas de mayor creatividad monumental y simbólica de la historia egipcia.

4.1. Ahmose I y el comienzo del Imperio Nuevo

Ahmose I es tradicionalmente considerado el fundador del Imperio Nuevo. Su reinado culmina el proceso iniciado por los príncipes tebanos del Alto Egipto y pone fin definitivo al dominio de los hicsos en el delta oriental. La toma de Avaris y la persecución de los hicsos más allá de las fronteras egipcias no solo restablecieron la unidad territorial, sino que introdujeron una nueva concepción de la seguridad del Estado: Egipto no podía limitarse a defenderse, debía adelantarse a las amenazas.

Bajo Ahmose se refuerza el ejército, se reorganiza la administración y se impulsa un ambicioso programa de reconstrucción de templos, especialmente en Tebas. El faraón se presenta como restaurador del orden y como elegido de los dioses, sentando las bases ideológicas del nuevo periodo. Con él comienza una etapa de estabilidad interna que hará posible la expansión posterior.

4.2. Amenhotep I y la consolidación del nuevo Estado

El reinado de Amenhotep I representa una fase de consolidación más que de conquista. Heredero del proyecto de Ahmose, su gobierno se caracteriza por el fortalecimiento de las instituciones estatales, la reorganización del culto y la atención a la administración del territorio. Aunque las campañas militares fueron limitadas, el control de Nubia se mantuvo firme y la frontera sur quedó asegurada.

Durante este periodo se afianza la importancia de Tebas como centro religioso, y se consolida el culto de Amón como pilar ideológico del Estado. Asimismo, se sientan las bases de una de las grandes innovaciones funerarias del Imperio Nuevo: la separación entre templo funerario y tumba real, que dará lugar al desarrollo del Valle de los Reyes. Amenhotep I fue, además, una figura muy venerada posteriormente, especialmente entre los trabajadores de Deir el-Medina, lo que refleja la estabilidad y prosperidad asociadas a su reinado.

4.3. Tutmosis I: primeras grandes campañas y nueva escala imperial

Con Tutmosis I, el Imperio Nuevo entra claramente en una fase expansionista. Su reinado marca un cambio de escala en la política exterior egipcia. Por primera vez, los ejércitos faraónicos avanzan de manera sistemática tanto hacia Nubia, donde se refuerza el control directo, como hacia el Levante, alcanzando el Éufrates y proyectando el poder egipcio sobre regiones hasta entonces solo marginalmente influidas.

Estas campañas no solo tenían un objetivo militar, sino también simbólico: mostrar que el faraón era capaz de imponer la Maat más allá de las fronteras tradicionales de Egipto. Tutmosis I refuerza el papel del ejército como institución central del Estado y consolida el modelo imperial que caracterizará a la dinastía XVIII. En el ámbito monumental, impulsa importantes obras en Karnak, reforzando el vínculo entre la expansión militar y la legitimación religiosa.

4.4. Tutmosis II y la continuidad del proyecto tebano

El reinado de Tutmosis II fue relativamente breve y menos destacado desde el punto de vista militar, pero desempeñó un papel importante en la continuidad del proyecto tebano. Bajo su gobierno se mantuvo el control sobre Nubia y se sofocaron algunas revueltas, garantizando la estabilidad heredada de su predecesor.

Tutmosis II gobernó junto a su esposa Hatshepsut, hija de Tutmosis I, quien ya entonces ocupaba una posición central en la corte. A su muerte, el heredero legítimo, Tutmosis III, era aún un niño, lo que abrió un escenario político excepcional que marcaría profundamente la historia del Imperio Nuevo.

4.5. Hatshepsut: poder, propaganda y prosperidad

El acceso al poder de Hatshepsut constituye uno de los episodios más singulares de la historia egipcia. Inicialmente actuó como regente del joven Tutmosis III, pero con el paso del tiempo asumió plenamente los títulos y atributos del faraón, gobernando como soberana legítima durante más de dos décadas. Lejos de ser una anomalía improvisada, su reinado fue el resultado de una cuidadosa construcción política y simbólica.

4.5.1. La regencia y el acceso al trono

Hatshepsut justificó su ascenso apoyándose en su linaje real, en su relación con el dios Amón y en la necesidad de garantizar la estabilidad del Estado. Su proclamación como faraón fue progresiva y cuidadosamente ritualizada, evitando rupturas abruptas y asegurando el apoyo de las élites administrativas y religiosas.

4.5.2. Títulos, iconografía y legitimación

Uno de los aspectos más llamativos de su reinado es el uso consciente de la iconografía tradicional masculina del faraón. Hatshepsut aparece representada con barba postiza, tocados reales y titulatura completa, no como negación de su condición femenina, sino como afirmación de que el poder faraónico era una función sagrada por encima del género. Esta estrategia visual y simbólica fue esencial para su legitimación.

4.5.3. Expedición a Punt y comercio

El reinado de Hatshepsut se caracterizó por una política exterior basada más en el comercio y la prosperidad que en la conquista. La célebre expedición al país de Punt, representada en los relieves de Deir el-Bahari, simboliza esta orientación: intercambio de bienes exóticos, incienso, maderas preciosas y animales, presentados como dones divinos que enriquecen Egipto y confirman el favor de los dioses.

4.5.4. Obras y programa monumental (Deir el-Bahari)

El programa constructivo de Hatshepsut es uno de los más refinados del Imperio Nuevo. Su templo funerario en Deir el-Bahari, integrado armoniosamente en el paisaje tebano, constituye una obra maestra de la arquitectura egipcia. Más que un simple monumento, el conjunto funciona como un manifiesto político y religioso, donde se narra la legitimidad divina de la reina y la prosperidad alcanzada bajo su gobierno.

El reinado de Hatshepsut representa una fase de estabilidad, riqueza y equilibrio, en la que el Imperio Nuevo consolidó sus estructuras sin recurrir a una expansión militar constante. Su figura demuestra la flexibilidad del sistema faraónico y anticipa el apogeo que alcanzará Egipto bajo Tutmosis III y Amenhotep III.

Estatuillas del dios Bes, divinidad protectora del ámbito doméstico. Imperio Nuevo de Egipto. Fayenza y piedra. Museo Fitzwilliam, Cambridge. Fuente: Wikimedia Commons (CC). Simon Burchell. CC BY-SA 4.0.

4.6. Tutmosis III: el gran estratega

El reinado de Tutmosis III marca el momento de mayor afirmación militar y territorial de la dinastía XVIII. Tras la muerte de Hatshepsut, el faraón asumió plenamente el poder y transformó el equilibrio alcanzado durante el periodo anterior en una política de expansión sistemática. Si sus predecesores habían sentado las bases del Imperio Nuevo, Tutmosis III fue quien lo convirtió en una realidad imperial duradera, apoyada en la guerra, la administración y una concepción estratégica del dominio.

A diferencia de otros faraones guerreros, Tutmosis III no se limitó a realizar campañas puntuales destinadas al prestigio personal. Sus expediciones obedecieron a un plan coherente: asegurar el control de las rutas del Levante, someter a las élites locales y evitar la formación de coaliciones hostiles en la frontera noreste de Egipto. El resultado fue la creación de una red de dependencias políticas que garantizó durante décadas la hegemonía egipcia en la región.

4.6.1. Megiddo y el control del Levante

La batalla de Megiddo, librada en los primeros años del reinado efectivo de Tutmosis III, se ha convertido en el episodio más célebre de su carrera militar. Frente a una coalición de príncipes sirio-palestinos apoyados por potencias del norte, el faraón optó por una maniobra arriesgada: atravesar un paso montañoso estrecho para sorprender al enemigo. El éxito de esta decisión consolidó su reputación como estratega y permitió desarticular la resistencia organizada en Canaán.

Más allá del combate en sí, Megiddo tuvo un significado político duradero. Tras la victoria, Tutmosis III no se limitó a castigar a los rebeldes, sino que estableció un sistema de control progresivo del Levante, mediante campañas periódicas destinadas a reafirmar la autoridad egipcia. Las ciudades no eran destruidas sistemáticamente, sino reincorporadas a una red de dependencia que aseguraba el flujo de tributos y la estabilidad regional.

4.6.2. Sistema de vasallaje, rehenes y tributos

Uno de los rasgos más característicos del dominio de Tutmosis III fue la implantación de un sistema de vasallaje altamente organizado. Los gobernantes locales conservaban sus tronos, pero debían jurar lealtad al faraón, pagar tributos regulares y colaborar con la administración egipcia. Para garantizar esta fidelidad, los hijos de las élites locales eran enviados a Egipto como rehenes honoríficos, donde recibían educación egipcia y eran integrados culturalmente en el sistema imperial.

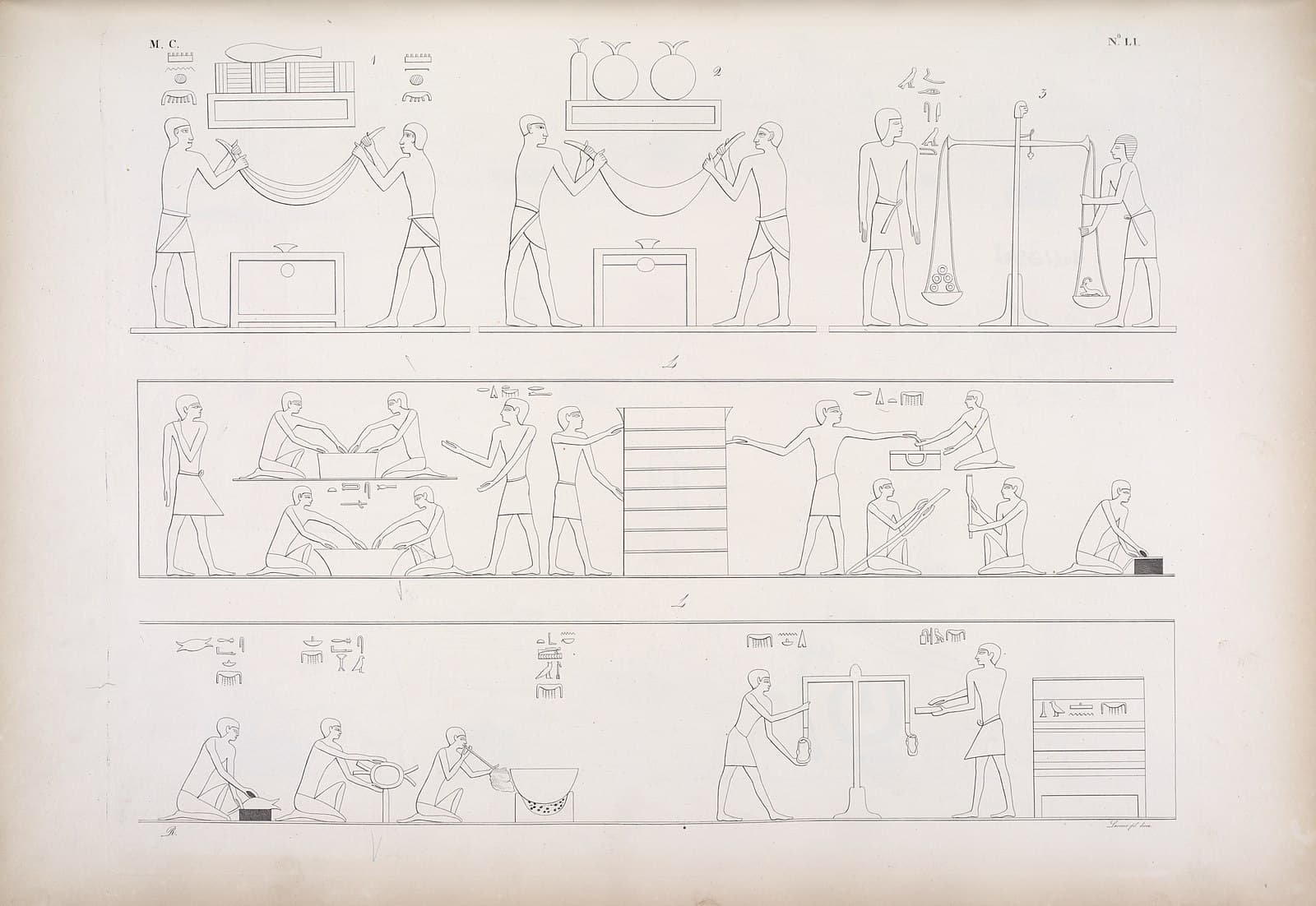

Este método resultó especialmente eficaz. Al regresar a sus ciudades de origen, estos príncipes formados en Egipto actuaban como intermediarios naturales del poder faraónico, reforzando la influencia egipcia sin necesidad de una ocupación militar permanente. Los tributos —oro, ganado, materias primas, productos exóticos— alimentaban la economía del imperio y financiaban tanto el aparato militar como los grandes programas constructivos.

4.6.3. Reorganización militar y administrativa

El éxito del expansionismo de Tutmosis III se apoyó en una profunda reorganización del ejército y de la administración imperial. El ejército egipcio se convirtió en una fuerza profesionalizada, con unidades especializadas, uso sistemático de carros de guerra y una logística capaz de sostener campañas prolongadas lejos del valle del Nilo. La experiencia adquirida durante las expediciones consolidó una élite militar estrechamente vinculada al poder real.

Paralelamente, la administración se adaptó a las exigencias del imperio. Se establecieron gobernadores, guarniciones y centros de control en territorios clave, y se perfeccionaron los mecanismos de registro y redistribución de recursos. Todo este sistema estaba legitimado ideológicamente por la figura del faraón como garante de la Maat más allá de Egipto, extendiendo el orden cósmico al mundo extranjero.

El reinado de Tutmosis III representa así el momento en que el Imperio Nuevo alcanza su máxima coherencia estructural. La expansión ya no dependía solo del carisma del soberano, sino de un entramado político, militar y administrativo capaz de sostener el dominio egipcio durante generaciones. Su legado marcaría profundamente a sus sucesores y definiría el modelo imperial que Egipto intentaría preservar en los siglos siguientes.

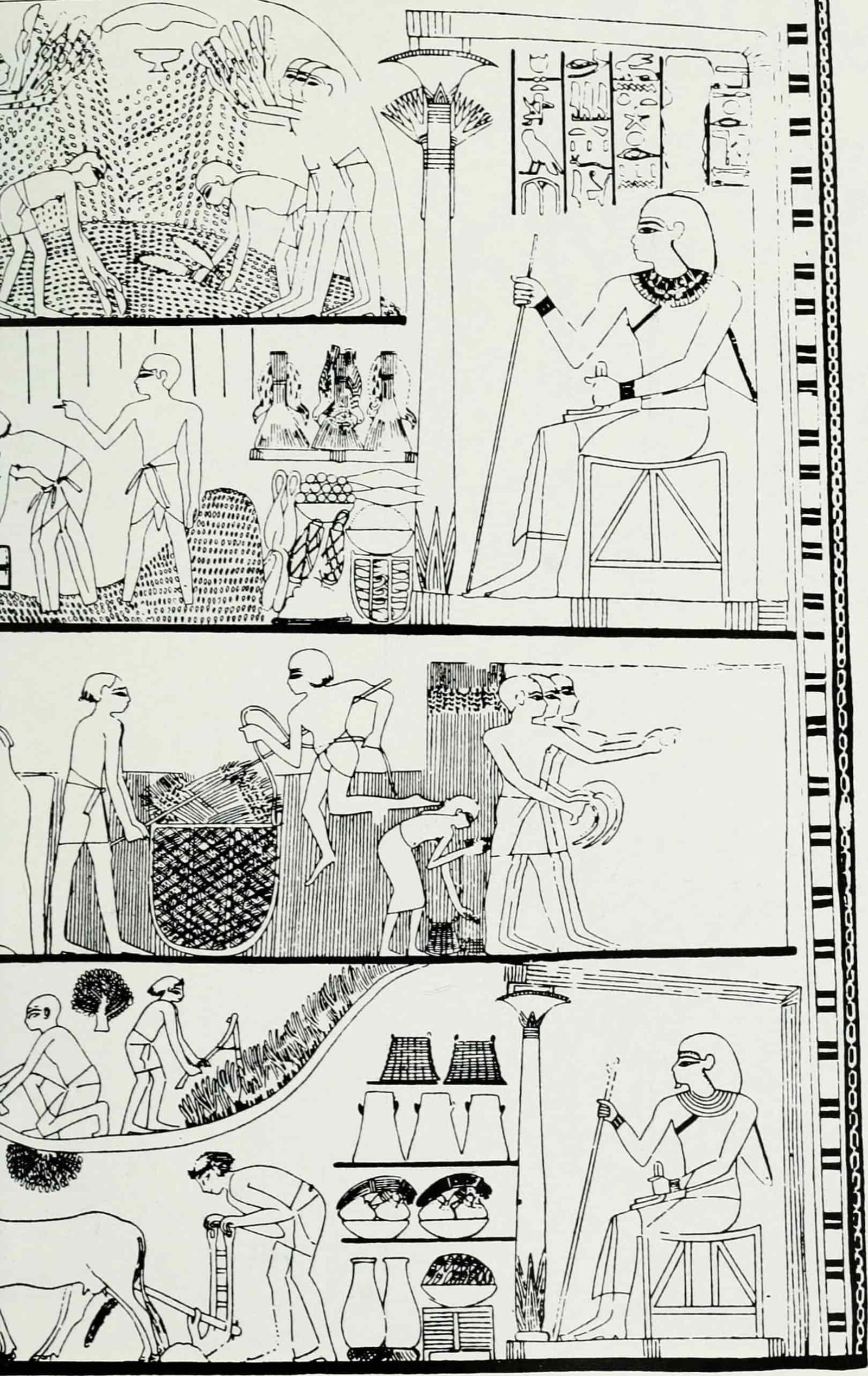

Escenas de trabajo, producción y transporte en el Imperio Nuevo. Relieves procedentes de una tumba de funcionarios en Tebas (dinastía XVIII), que muestran actividades agrícolas, artesanales y logísticas bajo la administración estatal. Ilustración egiptológica del siglo XIX basada en relieves originales. Fuente: Wikimedia Commons / dominio público. Scan by NYPL. Original file (6,299 × 5,048 pixels, file size: 4.78 MB).

Estas escenas reflejan la base material y humana que sostuvo la expansión del Imperio Nuevo. Más allá de las campañas militares, el poder egipcio descansaba en una organización eficaz del trabajo, la producción y la redistribución de recursos. Agricultores, artesanos y porteadores aparecen integrados en un sistema controlado por escribas y funcionarios, capaz de alimentar al ejército, financiar los templos y mantener la maquinaria administrativa del imperio. Este tipo de representaciones subraya que la grandeza imperial no se construyó solo mediante la guerra, sino también gracias a una gestión disciplinada y continua del esfuerzo colectivo.

4.7. Amenhotep II y Tutmosis IV: mantenimiento del imperio

Tras el intenso expansionismo del reinado de Tutmosis III, el Imperio Nuevo entró en una fase de consolidación y mantenimiento bajo sus sucesores inmediatos, Amenhotep II y Tutmosis IV. Ambos heredaron un sistema imperial plenamente funcional, con fronteras estables, una administración eficaz y una red de estados vasallos en el Levante. Su principal desafío no fue la conquista, sino la preservación del equilibrio alcanzado.

Amenhotep II, hijo de Tutmosis III, accedió al trono en un contexto de máxima hegemonía egipcia. Su reinado se caracterizó por una política de firmeza destinada a disuadir cualquier intento de rebelión en los territorios sometidos. Las fuentes egipcias destacan campañas punitivas y demostraciones de fuerza, cuyo objetivo principal no era ampliar el imperio, sino reafirmar la autoridad del faraón y recordar a las élites locales su dependencia de Egipto. En el plano ideológico, Amenhotep II cultivó una imagen de rey guerrero y atlético, símbolo de continuidad con la grandeza militar de su padre.

Sin embargo, esta etapa revela ya ciertos signos de tensión. La necesidad de campañas reiteradas para mantener la lealtad de los vasallos indica que el control egipcio en el Levante requería una vigilancia constante. El imperio, aunque sólido, dependía cada vez más de la capacidad del Estado para movilizar recursos y proyectar su poder a larga distancia.

El reinado de Tutmosis IV supuso un giro hacia una política más moderada y diplomática. Su acceso al trono estuvo acompañado de una fuerte legitimación religiosa, expresada en la célebre Estela del Sueño, que presentaba su elección como voluntad directa del dios. En el ámbito exterior, Tutmosis IV buscó reducir la presión militar mediante acuerdos y alianzas, especialmente con el reino de Mitanni, anticipando una estrategia de equilibrio entre grandes potencias que alcanzaría su pleno desarrollo bajo Amenhotep III.

Ambos reinados representan, por tanto, una fase de estabilidad vigilada. El Imperio Nuevo seguía siendo fuerte, pero su sostenimiento exigía un delicado balance entre coerción militar, legitimación ideológica y diplomacia. Este periodo de mantenimiento prepara el terreno para el reinado de Amenhotep III, en el que el imperio alcanzará su máximo refinamiento político y cultural, pero también empezará a mostrar las tensiones internas que desembocarán en la crisis de Amarna.

4.8. Amenhotep III: lujo, diplomacia y equilibrio internacional

El reinado de Amenhotep III representa uno de los momentos más estables, prósperos y refinados de toda la historia egipcia. Heredero de un imperio sólidamente construido y mantenido por sus predecesores, el faraón gobernó durante varias décadas en un contexto de paz relativa, sin grandes campañas militares, pero con una intensa actividad diplomática, económica y cultural. Bajo su mandato, Egipto alcanzó una posición de prestigio internacional sin necesidad de recurrir constantemente a la guerra, proyectando su poder a través de la riqueza, la diplomacia y la monumentalidad.

Este periodo suele considerarse el cenit del Imperio Nuevo, no tanto por la expansión territorial —que ya estaba consolidada— como por la capacidad del Estado para sostener un sistema imperial complejo sin graves tensiones internas aparentes. El poder del faraón se expresaba ahora mediante el control de redes internacionales, la acumulación de recursos y una imagen cuidadosamente elaborada de orden, armonía y prosperidad.

4.8.1. El “concierto” de grandes potencias

Durante el reinado de Amenhotep III, Egipto formó parte de un auténtico sistema internacional de grandes potencias, en el que se integraban reinos como Mitanni, Babilonia, Asiria y el Imperio hitita. Lejos de un escenario dominado exclusivamente por la guerra, este mundo funcionaba mediante un delicado equilibrio de alianzas, reconocimientos mutuos y negociaciones constantes.

Las relaciones entre estos estados se basaban en la idea de igualdad simbólica entre soberanos, expresada en el intercambio de embajadas y en una diplomacia cuidadosamente ritualizada. Las Cartas de Amarna, aunque pertenecen en su mayoría al reinado siguiente, reflejan un sistema ya plenamente operativo bajo Amenhotep III, en el que Egipto ocupaba una posición central gracias a su estabilidad interna y a su extraordinaria riqueza.

4.8.2. Matrimonios diplomáticos y regalos: el oro egipcio

Uno de los instrumentos fundamentales de esta política exterior fue el uso sistemático de los matrimonios diplomáticos. Amenhotep III contrajo matrimonio con princesas extranjeras procedentes de los principales reinos aliados, integrándolas en la corte egipcia como símbolo visible de alianza y prestigio. A diferencia de otros estados, Egipto no solía entregar princesas reales a soberanos extranjeros, lo que reforzaba su posición jerárquica dentro del sistema internacional.

El intercambio de regalos desempeñó un papel igualmente importante. El oro egipcio, extraído principalmente de Nubia, se convirtió en un elemento clave de la diplomacia, utilizado para afianzar relaciones, recompensar aliados y exhibir la superioridad económica del faraón. Este flujo constante de bienes de lujo no solo sostenía la política exterior, sino que alimentaba la imagen de Egipto como un reino de abundancia casi inagotable.

4.8.3. Programa artístico y religioso

La prosperidad del reinado de Amenhotep III se manifestó de forma especialmente visible en un ambicioso programa artístico y arquitectónico. El faraón promovió la construcción y ampliación de templos en todo el país, destacando obras en Karnak, Luxor y su gran templo funerario en Tebas occidental, del que hoy solo sobreviven los colosales Colosos de Memnón. Estas construcciones no solo celebraban a los dioses, sino que reforzaban la imagen del faraón como figura casi divina.

En el plano religioso, Amenhotep III desarrolló una ideología que tendía a exaltar la figura real, presentándolo como manifestación viviente del orden cósmico y asociado directamente a divinidades solares. Sin romper con el culto tradicional, este énfasis en la sacralidad del faraón anticipa algunas de las tensiones que estallarán de forma radical en el reinado de su hijo, Akenatón.

El reinado de Amenhotep III constituye, así, un momento de equilibrio perfecto en apariencia: un imperio poderoso, rico, diplomáticamente integrado y culturalmente brillante. Sin embargo, esta misma concentración de riqueza, poder simbólico y centralización ideológica generó dinámicas internas que pronto pondrían a prueba la estabilidad del sistema. El esplendor alcanzado bajo Amenhotep III fue, en muchos sentidos, el preludio de la profunda transformación que marcaría el periodo de Amarna.

Cabeza colosal de Amenhotep III en el Museo Británico. Alatius (Trabajo propio). CC BY-SA 3.0. Original file (1,944 × 2,592 pixels, file size: 1.23 MB).

Esta cabeza colosal de Amenhotep III, tallada en granito, pertenece a una de las grandes estatuas monumentales que decoraban los templos y complejos reales del faraón durante el momento de máximo esplendor del Imperio Nuevo. Originalmente formó parte de una estatua de cuerpo entero, probablemente erigida en el contexto del gran templo funerario del rey en Tebas occidental, hoy conocido como Kom el-Hettan. Su escala, material y acabado reflejan con claridad la ambición artística y política de este reinado.

Desde el punto de vista formal, la escultura muestra los rasgos característicos del arte real del Imperio Nuevo en su fase más refinada. El rostro aparece idealizado, sereno y equilibrado, sin signos de tensión ni dramatismo. Los rasgos faciales —ojos almendrados, boca suavemente delineada, mentón firme— transmiten una sensación de calma, estabilidad y control, cualidades asociadas a la figura del faraón como garante del orden cósmico, la Maat. La expresión no busca el realismo individual, sino una imagen atemporal del poder legítimo.

La corona que porta, junto con el ureo frontal, refuerza el carácter divino y protector del soberano. Amenhotep III no se presenta únicamente como gobernante humano, sino como intermediario entre los dioses y los hombres. Esta concepción se intensifica durante su reinado, cuando el faraón comienza a ser representado con atributos cada vez más cercanos a los de las divinidades, anticipando algunos desarrollos ideológicos que alcanzarán su punto crítico en la generación siguiente.

El uso del granito, una piedra dura y resistente, no es casual. Más allá de sus cualidades técnicas, el material subraya la idea de permanencia y eternidad. Estas estatuas estaban pensadas para sobrevivir al tiempo, a la historia y a la propia vida del rey, integrándose en un paisaje monumental destinado a perpetuar su memoria y su culto. La colosalidad no es solo una cuestión de tamaño, sino un lenguaje simbólico: el faraón domina el espacio físico del templo del mismo modo que gobierna el territorio y el orden del mundo.

En conjunto, esta escultura resume de manera ejemplar el carácter del reinado de Amenhotep III: un periodo marcado menos por la guerra que por la prosperidad, la diplomacia internacional, el lujo cortesano y el esplendor artístico. El faraón aparece como un soberano pleno, seguro de su poder, situado en la cúspide de un sistema imperial estable. En estas imágenes, Egipto no se presenta como un reino en expansión, sino como una gran potencia consolidada, consciente de su lugar central en el mundo del Próximo Oriente del siglo XIV a. C.

Anexo: Expansión Hitita

Hatti (reino de Anatolia central), al verse acorralado por sus vecinos, tuvo que basarse en su capacidad militar para sobrevivir como estado. Pronto surgieron reyes militarmente fuertes que dieron fin a una serie de crisis dinásticas. El más destacado de ellos fue Suppiluliuma I, quien conquistó Cilicia (región costera de la actual Turquía en la frontera con Siria), entrando entonces en contacto con la esfera de influencia de Mittani. Suppiluliuma evitó una guerra de posiciones con los hurritas invadiendo Mittani por el norte, y en los años siguientes tomó o redujo a vasallaje a las ciudades-estado sirias, la mayoría dependientes de Mittani. Más tarde logró instalar un rey pro-hitita en Mittani, apareciendo a su vez otro enemigo de los hititas apoyado por la vecina Asiria. Esto significó la definitiva decadencia de Mittani.

El imperialismo hitita se caracterizaba por su interés de conquista permanente de las ciudades-estado de Siria. Por ejemplo, Karkemish, una de las ciudades que más resistencia opuso, en los siglos siguientes a la disolución del Imperio Hitita fue uno de los más importantes estados neohititas (de herencia político cultural hitita). Entre los pequeños estados pasados a Suppiluliuma había varios vasallos de Egipto: Kadesh, Amurru y Ugarit. Aunque Ugarit se hallaba distante de Egipto y era solo un vasallo nominal, en Amurru había un gobernador egipcio permanente. Más tarde los hititas avanzaron hacia el sur, alcanzando la zona de Damasco.

La expansión hitita sobre el área de influencia egipcia se explica en primer lugar por su capacidad militar y porque coincide con las reformas de Ajenatón, parece estar demostrado que ellas trajeron conflictos internos durante el reinado del propio faraón y, con seguridad, tras su muerte. A esto se suman las desuniones políticas en la misma corte: se sabe, según fuentes hititas, que un miembro femenino de la familia real egipcia (en el período inmediatamente posterior a la muerte de Ajenatón) pidió a Supiluliuma una alianza matrimonial, y que el hijo del rey hitita enviado a Egipto con este objeto fue asesinado.

León de piedra hitita en el Museo de las Civilizaciones de Anatolia (Ankara). Escultura monumental procedente del ámbito cultural hitita, fechada en la Edad del Bronce tardía. Foto: Koppas. CC BY-SA 3.0., Original file (4,000 × 3,000 pixels, file size: 4.07 MB).

Este león de piedra pertenece al mundo hitita, una de las grandes potencias del Próximo Oriente durante la Edad del Bronce tardía. El Imperio hitita, con centro en Anatolia y capital en Hattusa, emergió como un actor clave en el escenario internacional contemporáneo al Imperio Nuevo egipcio. Lejos de tratarse de un reino periférico, los hititas rivalizaron directamente con Egipto por el control de Siria y el norte del Levante, zonas estratégicas tanto desde el punto de vista militar como comercial.

Durante el reinado de Amenhotep III, Egipto y Hatti formaban parte de un sistema de relaciones internacionales relativamente estable, basado en el reconocimiento mutuo entre grandes potencias. Este equilibrio se sostenía mediante diplomacia, intercambios de embajadas, regalos de prestigio y matrimonios dinásticos, más que por la confrontación directa. La presencia hitita en Siria limitaba la expansión egipcia hacia el norte y obligaba a ambos imperios a negociar sus esferas de influencia.

Las esculturas monumentales como este león reflejan la ideología del poder hitita, basada en la fuerza, la protección simbólica de las ciudades y la afirmación visual de la autoridad real. En este sentido, el lenguaje artístico hitita dialoga con el egipcio: ambos utilizan la monumentalidad y la iconografía animal como expresiones de dominio y orden, aunque con estilos y tradiciones propias.

La coexistencia —y posterior conflicto— entre Egipto y el Imperio hitita culminará décadas más tarde en enfrentamientos abiertos, como la famosa batalla de Qadesh bajo Ramsés II, y en el primer tratado de paz conocido de la historia. Este león, por tanto, no es solo una obra escultórica aislada, sino un testimonio material de uno de los grandes protagonistas del mundo internacional en el que se desenvolvió el Imperio Nuevo egipcio.

4.9. El Periodo de Amarna: Akenatón y la revolución

El llamado Periodo de Amarna constituye uno de los episodios más singulares, complejos y debatidos de toda la historia del Egipto faraónico. Bajo el reinado de Amenhotep IV, más conocido como Akenatón, el Imperio Nuevo experimentó una transformación profunda que afectó a la religión, al arte, a la ideología del poder y al equilibrio político del Estado. Lejos de ser una simple reforma puntual, Amarna supuso una auténtica ruptura con la tradición, cuyas consecuencias marcarían a las generaciones posteriores.

4.9.1. Atón y el giro religioso

El núcleo de la revolución de Amarna fue el abandono progresivo del politeísmo tradicional en favor del culto exclusivo —o al menos claramente predominante— al Atón, representado como el disco solar. Akenatón promovió una nueva teología centrada en esta divinidad, concebida como fuente universal de vida, luz y orden. A diferencia de los dioses tradicionales, Atón no tenía forma antropomorfa: se manifestaba mediante rayos solares que terminaban en manos extendidas, símbolo de su acción directa sobre el mundo.

Este giro religioso implicó una marginación del clero de Amón, hasta entonces una de las instituciones más poderosas del Estado egipcio. El faraón se erigía ahora como único intermediario legítimo entre Atón y la humanidad, reforzando su papel central en la nueva cosmovisión. La reforma no solo fue teológica, sino también política, pues alteraba el delicado equilibrio entre monarquía, templos y administración.

4.9.2. Fundar una capital: Ajetatón (Amarna)

Como parte de esta transformación, Akenatón ordenó la fundación de una nueva capital, Ajetatón (la actual Amarna), situada en un enclave virgen del valle del Nilo, alejado de los grandes centros religiosos tradicionales como Tebas o Menfis. La ciudad fue concebida como un espacio sagrado dedicado exclusivamente al culto de Atón y como escenario material del nuevo orden ideológico.

Ajetatón se construyó con gran rapidez y albergó palacios, templos abiertos al sol, barrios residenciales y edificios administrativos. Su trazado urbano refleja una concepción distinta del espacio religioso, en la que la luz solar desempeñaba un papel central. La fundación de esta capital simboliza la voluntad del faraón de romper física y simbólicamente con el pasado, creando un nuevo centro de poder acorde con la nueva religión.

4.9.3. Arte de Amarna: naturalismo y ruptura formal

El periodo de Amarna es también conocido por su revolución artística, visible en relieves, esculturas y representaciones de la familia real. El arte amarniense rompe con la rigidez idealizada de épocas anteriores y adopta un estilo más naturalista, expresivo y, en ocasiones, sorprendentemente íntimo. Akenatón aparece representado con rasgos alargados, vientre prominente y facciones poco convencionales, mientras que escenas familiares muestran al faraón, a Nefertiti y a sus hijas en actitudes cotidianas bajo los rayos protectores de Atón.

Esta estética no debe interpretarse únicamente como un realismo físico, sino como una expresión visual de la nueva ideología: el faraón ya no se presenta solo como un soberano distante y eterno, sino como un ser vivo, elegido por el dios solar y situado en el centro de una relación directa entre divinidad y humanidad.

4.9.4. Administración y política exterior durante la crisis

Mientras se desarrollaban estas transformaciones internas, la política exterior egipcia sufrió un evidente debilitamiento. Las célebres Cartas de Amarna, escritas en acadio y conservadas en el archivo diplomático de la ciudad, revelan un panorama de tensiones, quejas y peticiones de ayuda por parte de los gobernantes vasallos del Levante. Egipto, tradicional garante del orden regional, parecía menos dispuesto —o menos capaz— de intervenir militarmente.

Este repliegue coincidió con el ascenso de otras potencias, como el Imperio hitita, que aprovecharon la situación para ampliar su influencia en Siria. Así, el Periodo de Amarna no solo supuso una revolución religiosa y cultural, sino también una crisis del modelo imperial, cuyos efectos se dejarían sentir en los reinados posteriores.

En conjunto, Amarna representa un experimento audaz y radical, impulsado desde la cúspide del poder, que alteró profundamente las bases tradicionales del Estado egipcio. Su rápida desaparición tras la muerte de Akenatón no debe ocultar su importancia histórica: fue un momento de reflexión, tensión y cambio que puso de manifiesto tanto la capacidad de innovación como los límites estructurales del Imperio Nuevo.

Escultura de Akenatón en el conocido como estilo de Amarna. Museo Egipcio de El Cairo. Reinado desde c. 1352 a. C. a 1335 a. C… Foto: Néfermaât. CC BY-SA 2.5. Original file (1,200 × 1,600 pixels, file size: 1.04 MB).

Akenatón o Ajenatón (en egipcio antiguo: 𓇋𓏏𓈖𓇳𓅜𓐍𓈖, ꜣḫ-n-jtn) fue el décimo faraón de la dinastía XVIII de Egipto, conocido como Amenofis IV (forma helenizada de Amenhotep) antes de instaurar el culto a Atón. Su reinado está datado en torno al 1353-1336 a. C. y pertenece al periodo denominado Imperio Nuevo.

Dentro de la historia del Antiguo Egipto, su reinado inicia el denominado Período de Amarna, debido al nombre árabe actual del lugar elegido para fundar la nueva capital: la ciudad de Ajetatón, esto es, «Horizonte de Atón». Es célebre por haber impulsado transformaciones radicales en la sociedad egipcia, al convertir al dios Atón en la única deidad del culto oficial del Estado, en perjuicio del, hasta el momento, predominante culto a Amón. El nuevo culto se centraba en la superioridad de Atón por encima de los demás dioses egipcios, es decir, una religión con una base monoteísta, dejando al resto del panteón egipcio fuera de todo culto. El propio faraón sería el intermediario del dios. Este cambio tuvo grandes consecuencias. Hubo fuertes discrepancias entre la sociedad, ya que se había eliminado de cuajo el culto a los antiguos dioses, muy arraigado entre la población que hasta ese momento era politeísta. Es el primer reformador religioso del que se tiene registro histórico. Su reinado no solo implicó cambios en el ámbito religioso, sino también reformas políticas y artísticas.

Aunque tardíamente descubierto y todavía poco conocido, está considerado por muchos historiadores, arqueólogos y escritores como uno de los faraones más interesantes.

4.10. Del Amarna tardío a la “restauración”

La muerte de Akenatón dejó al Estado egipcio en una situación delicada. La revolución religiosa había debilitado las estructuras tradicionales, la política exterior se había resentido y la legitimidad del poder real estaba en entredicho. El periodo conocido como Amarna tardío constituye una fase de transición incierta, en la que varios gobernantes intentaron reconducir el sistema sin provocar una ruptura brusca, hasta desembocar en un proceso más amplio de restauración del orden tradicional.

4.10.1. Smenkhkare: problemas de identificación

La figura de Smenkhkare sigue siendo una de las más enigmáticas del Imperio Nuevo. Su identidad, duración de reinado e incluso su relación exacta con Akenatón son objeto de debate entre los egiptólogos. Algunas interpretaciones lo consideran corregente de Akenatón; otras lo identifican como un rey efímero posterior, posiblemente vinculado a la familia real de Amarna.

Lo que parece claro es que su reinado fue breve y careció de capacidad real para revertir la situación heredada. Smenkhkare representa el vacío de poder y la confusión sucesoria que siguieron a la revolución amarniense, un momento en el que el Estado aún no había decidido cómo afrontar el legado de Akenatón.

4.10.2. Tutankamón: retorno a Amón y reparación del orden

Con Tutankamón, Egipto inició de forma explícita el camino de regreso a la tradición. Ascendido al trono siendo todavía un niño, el joven faraón gobernó bajo la tutela de poderosos consejeros y altos funcionarios. Uno de los primeros gestos simbólicos de su reinado fue el abandono del culto exclusivo a Atón y la restauración del panteón tradicional, con Amón de nuevo en el centro de la vida religiosa.

Este cambio quedó reflejado en decretos oficiales y en el traslado de la corte desde Amarna hacia centros tradicionales como Menfis y Tebas. Tutankamón adoptó un nombre que expresaba claramente este giro ideológico, y su gobierno se presentó como una etapa de reparación del orden cósmico y social, tras los “errores” del periodo anterior.

Aunque su reinado fue breve, Tutankamón desempeñó un papel clave como figura de transición, permitiendo una restauración gradual sin una ruptura violenta con el pasado inmediato. Paradójicamente, su fama actual se debe más al hallazgo intacto de su tumba que a su impacto político, pero su papel histórico fue decisivo en la normalización del Estado.

4.10.3. Ay: continuidad y transición

Tras la muerte de Tutankamón accedió al trono Ay, un alto dignatario con amplia experiencia en la administración y la corte real. Su reinado puede interpretarse como una continuación pragmática del proceso restaurador, manteniendo el retorno a los cultos tradicionales y la estabilidad interna.

Ay representa una solución provisional: un gobernante que no pertenecía plenamente a la línea dinástica clásica, pero que garantizaba la continuidad del poder mientras se preparaba una transición más profunda. Su corto reinado refleja las dificultades para recomponer completamente la legitimidad dinástica tras Amarna.

4.10.4. Horemheb: reforma del Estado y cierre de la dinastía

La restauración alcanzó su culminación con Horemheb, un general de carrera que accedió al trono tras Ay. Con él, el Imperio Nuevo dio un paso decisivo hacia la reorganización del Estado. Horemheb se presentó como el restaurador definitivo del orden, denunciando los abusos, la corrupción y el desorden heredados del periodo anterior.

Su gobierno estuvo marcado por reformas administrativas, jurídicas y militares destinadas a reforzar la autoridad central y devolver estabilidad al sistema. En el plano ideológico, Horemheb llevó a cabo una damnatio memoriae parcial del periodo de Amarna, eliminando referencias a Akenatón y a sus sucesores inmediatos de los registros oficiales, con el objetivo de restaurar una continuidad ficticia con los grandes faraones del pasado.

Con Horemheb se cierra la dinastía XVIII. Aunque logró estabilizar el Estado, su reinado evidencia que el Imperio Nuevo había cambiado: el poder del ejército y de la burocracia había aumentado, y el equilibrio entre faraón, templos y administración ya no era exactamente el mismo que antes de Amarna. La siguiente dinastía heredará un imperio restaurado, pero también más rígido y dependiente de sus estructuras internas.

Estatua de Horemheb y el dios Horus. Caliza. Dinastía XVIII, reinado de Horemheb (ca. 1343–1315 a. C.). Museo Egipcio (ÄS 8301). Foto: Captmondo – Own work (photo). CC BY-SA 3.0. Original file (1,688 × 3,235 pixels, file size: 2.74 MB).

Esta estatua de Horemheb junto al dios Horus constituye una de las representaciones más elocuentes del proceso de restauración ideológica y política que siguió al periodo de Amarna. Tallada en caliza durante el reinado del propio Horemheb, la obra presenta al faraón sentado en actitud hierática, acompañado por Horus, la divinidad tutelar de la realeza egipcia. La composición transmite de forma clara un mensaje de legitimidad, continuidad y orden recuperado.

Desde el punto de vista simbólico, la presencia de Horus es fundamental. El dios halcón, encarnación divina del poder real, aparece aquí como garante de la autoridad del faraón, subrayando que Horemheb gobierna conforme al orden tradicional y con el respaldo de los dioses. Tras la ruptura amarniense —que había alterado profundamente la relación entre monarquía y divinidad— esta imagen funciona como una declaración visual de retorno a la ortodoxia religiosa y a la concepción clásica del faraón como rey legítimo por designio divino.

Formalmente, la estatua recupera los cánones artísticos anteriores a Amarna: proporciones equilibradas, frontalidad, serenidad expresiva y ausencia de los rasgos estilísticos extremos propios del periodo de Akenatón. Esta elección no es casual. El arte vuelve a ser un instrumento de estabilidad y permanencia, reflejo de un Estado que busca borrar la memoria de la crisis reciente y reinstaurar una continuidad simbólica con los grandes faraones del pasado.

La obra también tiene una clara dimensión política. Horemheb, antiguo general y no perteneciente directamente a la línea sucesoria tradicional, necesitaba reforzar su legitimidad. Asociarse explícitamente con Horus le permitía presentarse no solo como gobernante de facto, sino como auténtico faraón de derecho, restaurador de la Maat tras el desorden provocado por la revolución religiosa.

En conjunto, esta estatua resume el sentido profundo de la “restauración” post-Amarna: no se trató únicamente de reabrir templos o cambiar nombres divinos, sino de reconstruir la imagen misma del poder, devolviendo al faraón su papel central dentro del equilibrio entre dioses, Estado y sociedad. Con Horemheb, el Imperio Nuevo recupera su forma tradicional, aunque ya transformado por la experiencia de la crisis, y se prepara para la siguiente etapa de su historia bajo los ramésidas.

5. La Dinastía XIX: los ramésidas tempranos y la rivalidad con Hatti

5.1. El ascenso desde el ejército y la reorganización del poder

La Dinastía XIX marca el comienzo de una nueva etapa en el Imperio Nuevo egipcio, caracterizada por el protagonismo del estamento militar y por una concepción del poder más pragmática y estructurada. Tras el cierre de la dinastía XVIII con Horemheb, el trono pasó a manos de hombres formados en el ejército y la administración, ajenos a la antigua línea real, pero plenamente integrados en las estructuras del Estado.

Horemheb, sin herederos directos, designó como sucesor a Ramsés I, un alto oficial militar de confianza. Este gesto no fue accidental: reflejaba una transformación profunda del sistema político egipcio. El faraón dejaba de ser únicamente el heredero de una dinastía sagrada para convertirse, cada vez más, en el jefe supremo de un Estado organizado, sostenido por una burocracia eficiente y un ejército profesionalizado.

Los primeros ramésidas heredaron un imperio restaurado tras la crisis de Amarna, pero también un contexto internacional mucho más competitivo. La estabilidad interna exigía una reorganización del poder, en la que el ejército adquirió un papel central tanto en la defensa de las fronteras como en el mantenimiento del orden interno. Generales, oficiales y funcionarios vinculados al aparato militar ocuparon puestos clave en la administración, reforzando la autoridad central del faraón.

Este nuevo modelo de poder se manifestó también en la ideología real. Los faraones de la Dinastía XIX se presentaron como reyes-guerreros, garantes de la seguridad del país y continuadores del orden tradicional, pero con un discurso más directo y operativo que el de sus predecesores. La experiencia del periodo de Amarna había demostrado los riesgos de una concentración excesiva del poder en el ámbito religioso; ahora, el equilibrio se desplazaba hacia una mayor centralidad del Estado y del ejército.

La reorganización del poder ramésida preparó a Egipto para enfrentarse de nuevo a los grandes desafíos exteriores, en particular a la creciente potencia del Imperio hitita (Hatti). La rivalidad por el control de Siria y del Levante, latente desde tiempos de Amenhotep III, se intensificaría en las décadas siguientes, situando a la Dinastía XIX en el centro de una de las grandes confrontaciones geopolíticas del mundo antiguo.

Con este cambio de dinastía, el Imperio Nuevo no entra en decadencia, sino en una fase distinta: más militarizada, más centralizada y más consciente de sus límites, pero todavía capaz de proyectar poder, construir monumentos y desempeñar un papel protagonista en el escenario internacional del Mediterráneo oriental y el Próximo Oriente.

5.2. Ramsés I: un reinado breve pero fundacional

El reinado de Ramsés I fue corto, pero su importancia histórica va mucho más allá de su duración. Antiguo general y alto funcionario bajo Horemheb, Ramsés I accedió al trono en un momento de transición decisivo, cuando Egipto necesitaba estabilidad interna y una dirección clara tras las convulsiones del final de la dinastía XVIII. Su ascenso refleja de manera directa el nuevo perfil del poder ramésida, profundamente ligado al ejército y a la administración del Estado.

Ramsés I no pertenecía a la antigua línea real, pero su legitimidad se apoyó en la continuidad institucional y en la restauración del orden tradicional. Durante su breve gobierno, centró sus esfuerzos en consolidar el aparato estatal, reforzar la autoridad central y asegurar una sucesión estable. En este sentido, su decisión más trascendental fue preparar cuidadosamente el camino para su hijo Seti I, a quien asoció tempranamente al poder, garantizando así la continuidad dinástica.

Aunque no se conocen grandes campañas militares ni programas monumentales de gran escala durante su reinado, Ramsés I sentó las bases ideológicas y políticas de la nueva dinastía. Su gobierno consolidó la alianza entre el trono, el ejército y la burocracia, y reafirmó el retorno pleno a los cultos tradicionales, en especial al de Amón, pilar religioso del Imperio Nuevo restaurado.

Desde el punto de vista simbólico, Ramsés I representa el inicio de una monarquía más pragmática y estructurada, menos dependiente del carisma personal o de innovaciones religiosas, y más apoyada en la eficacia del Estado. Su figura, discreta en comparación con la de sus sucesores, actúa como eslabón imprescindible entre la restauración llevada a cabo por Horemheb y la etapa de expansión y afirmación imperial que alcanzará su punto culminante bajo Seti I y Ramsés II.

En definitiva, Ramsés I no fue un gran conquistador ni un constructor monumental, pero su reinado fue fundacional: aseguró la estabilidad, estableció una nueva dinastía y permitió que el Imperio Nuevo entrara en una fase de renovada fuerza y proyección exterior.

Sala hipóstila del templo de Karnak (Tebas). Vista de uno de los complejos monumentales más importantes del Imperio Nuevo, centro del culto de Amón y gran escenario del programa constructivo de la Dinastía XIX. Karl Richard Lepsius (1810–1884). Dominio Público.

5.3. Seti I: reconquista del prestigio imperial

Seti I representa el auténtico restablecimiento del poder imperial egipcio tras las tensiones religiosas y políticas del periodo de Amarna. General de formación, hijo de Ramsés I, accede al trono con un objetivo claro: restaurar la autoridad del faraón, el prestigio militar de Egipto y el orden tradicional vinculado a Amón y a los grandes templos. Su reinado marca una transición decisiva entre la fase de reorganización y el apogeo monumental que alcanzará su hijo Ramsés II.

5.3.1. Campañas en Canaán y Siria

Seti I emprendió campañas militares sistemáticas en el Levante, especialmente en Canaán y el sur de Siria, regiones clave para la seguridad y la economía egipcia. Estas expediciones no buscaban tanto la conquista permanente como reafirmar la hegemonía egipcia, sofocar rebeliones locales y enviar un mensaje claro a las potencias rivales, especialmente al reino hitita.

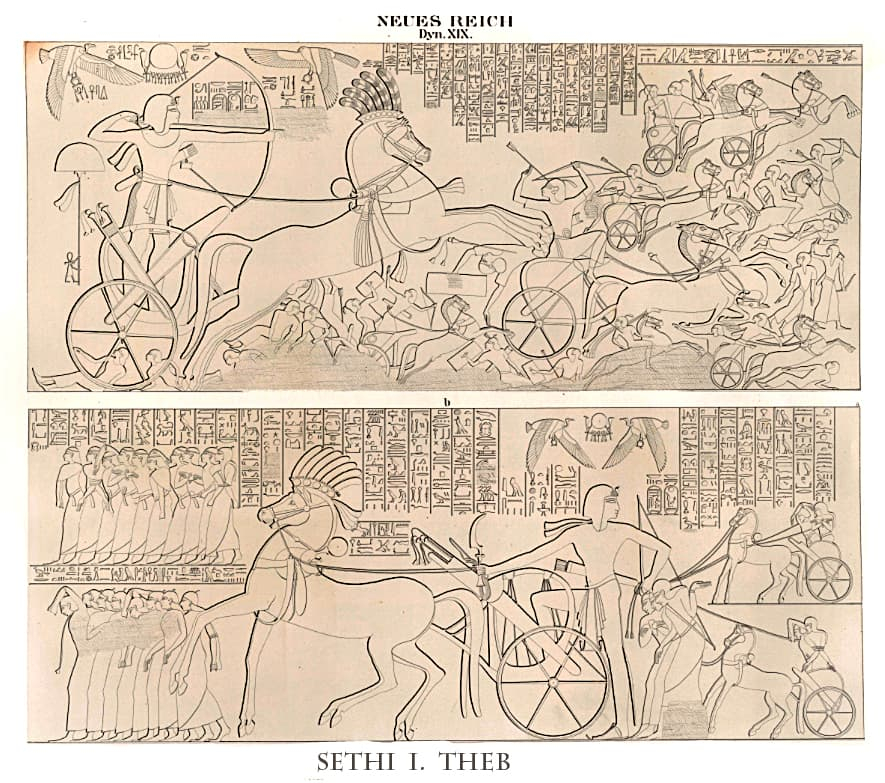

Los relieves de Karnak muestran a Seti I como faraón-guerrero clásico, aplastando enemigos asiáticos y restaurando el orden cósmico (Maat) mediante la victoria militar. En este sentido, la guerra se presenta no solo como una necesidad estratégica, sino como una acción religiosa y legitimadora del poder real.

5.3.2. El templo de Abidos y la propaganda real

El templo de Seti I en Abidos es una de las obras maestras del arte egipcio del Imperio Nuevo y un ejemplo perfecto de propaganda política y religiosa. Dedicado a Osiris y a los grandes dioses del panteón, el templo vincula directamente al faraón con la tradición más antigua y sagrada de Egipto.

Especial importancia tiene la Lista Real de Abidos, donde Seti I se presenta como heredero legítimo de una línea continua de faraones, omitiendo deliberadamente a los gobernantes considerados problemáticos (como los de Amarna). Esta selección histórica no es casual: es una reescritura simbólica del pasado destinada a reforzar la legitimidad del presente.

Abidos se convierte así en un lugar donde memoria, religión y poder político se funden, mostrando a Seti I no solo como conquistador, sino como restaurador del orden, la tradición y la historia egipcia.

Templo de Seti I en Abidos (Imperio Nuevo, dinastía XIX) — Vista del patio y de la fachada columnada del gran templo funerario de Seti I, uno de los complejos religiosos mejor conservados del Egipto faraónico. Fuente: Wikimedia Commons. Foto: Argenberg. Original file (3,072 × 2,048 pixels, file size: 4.44 MB).

El templo de Seti I en Abidos constituye una de las expresiones más refinadas del programa político, religioso y artístico del inicio de la dinastía XIX. Construido en uno de los centros sagrados más antiguos de Egipto, estrechamente vinculado al culto de Osiris y a la idea de legitimidad dinástica, el monumento refleja la voluntad del faraón de restaurar el orden tradicional tras las convulsiones del periodo de Amarna y de inscribirse conscientemente en la continuidad histórica del Estado egipcio.

A diferencia de otros templos puramente propagandísticos o militares, el de Abidos combina solemnidad religiosa, equilibrio arquitectónico y una decoración de extraordinaria calidad técnica. Sus relieves, de trazo fino y composiciones armoniosas, muestran a Seti I en comunión con los grandes dioses del panteón, subrayando su papel como garante de la Maat, el orden cósmico y social. En este contexto se inserta también la célebre Lista Real de Abidos, donde el faraón se presenta como heredero legítimo de una línea selecta de gobernantes, excluyendo conscientemente a los soberanos considerados heréticos o disruptivos.

El templo de Abidos no es solo un lugar de culto funerario, sino una auténtica declaración ideológica: Seti I aparece como restaurador de la tradición, pacificador del país y fundador del renacimiento imperial que alcanzará su máxima expresión bajo Ramsés II. En este sentido, el monumento marca el paso definitivo del Egipto post-amarna a un nuevo periodo de estabilidad, prestigio internacional y esplendor monumental.

5.4. Ramsés II

Ramsés II representa, como pocos soberanos del Antiguo Egipto, la culminación de una forma de entender el poder: duradero, visible, monumental y profundamente ligado a la imagen del rey como garante del orden cósmico y político. Su largo reinado, que se extendió durante más de seis décadas en el siglo XIII a. C., permitió que su figura se proyectara con una intensidad excepcional sobre todos los ámbitos del Estado: la guerra, la diplomacia, la administración, la religión y, sobre todo, la arquitectura. Ramsés II no fue únicamente un gobernante eficaz; fue, ante todo, un constructor de memoria, consciente de que el poder debía dejar huella en la piedra y en el relato histórico.

Desde el inicio de su reinado, Ramsés II se presentó como el heredero legítimo de la grandeza de la dinastía XIX y como continuador del proyecto imperial iniciado por su padre, Seti I. Sin embargo, muy pronto superó a sus predecesores en ambición simbólica. La imagen del faraón se multiplicó en estatuas colosales, relieves narrativos y templos, hasta el punto de que Egipto quedó literalmente marcado por su nombre. Esta omnipresencia no fue casual: respondía a una concepción del poder en la que el rey debía ser visto, recordado y venerado como un ser excepcional, cercano a los dioses y garante de la estabilidad del mundo.

Uno de los episodios más conocidos de su reinado es la batalla de Kadesh, librada contra el Imperio hitita en torno al año 1274 a. C. Desde el punto de vista militar, Kadesh fue un enfrentamiento complejo y ambiguo, lejos de la victoria aplastante que Ramsés II proclamó. El ejército egipcio cayó en una emboscada bien planificada por los hititas, y el faraón se encontró momentáneamente en una situación crítica. La batalla terminó sin un vencedor claro y con un equilibrio de fuerzas que obligó a ambas potencias a reconsiderar sus estrategias. Sin embargo, lo verdaderamente relevante de Kadesh no fue su resultado militar, sino su transformación en mito político.

Ramsés II convirtió Kadesh en una epopeya personal. Los muros de numerosos templos, especialmente en Karnak, Luxor y Abu Simbel, narran la batalla como una hazaña heroica en la que el faraón, abandonado por sus tropas, derrota prácticamente en solitario al enemigo gracias a su valentía y al apoyo divino de Amón. Estos relieves, acompañados de extensos textos, no buscan informar, sino convencer. La batalla se convierte en una demostración de legitimidad, coraje y favor divino. Kadesh ejemplifica de forma magistral cómo la propaganda estatal podía reinterpretar los hechos y fijar una memoria oficial que perduraría durante siglos.