Figura de Atila en un museo de Hungría. Original file (1,280 × 960 pixels, file size: 337 KB). User: Hohum y A.Berger. Creative Commons.

Atila (llanuras danubianas, c. 395 d. C., (1) Valle de Tisza, fue el último y el más poderoso caudillo de los hunos, tribu procedente probablemente de Asia, aunque sus orígenes exactos son desconocidos. Fue uno de los gobernantes más importantes de los grupos que los romanos llamaban «bárbaros». (2) Atila asaltó el Imperio romano (tanto el Oriental como el Occidental) invadiendo las provincias del sur de los Balcanes y Grecia, y luego la Galia e Italia, y gobernó el mayor imperio europeo de su tiempo, desde el 434 hasta su muerte en marzo de 453, un efímero imperio tribal formado por hunos, ostrogodos, alanos y búlgaros, entre otros, en Europa central y oriental, siendo el centro de su esfera de poder la zona de la actual Hungría. Este imperio experimentó el mayor desarrollo de poder bajo Atila, pero volvió a derrumbarse poco después de su muerte.

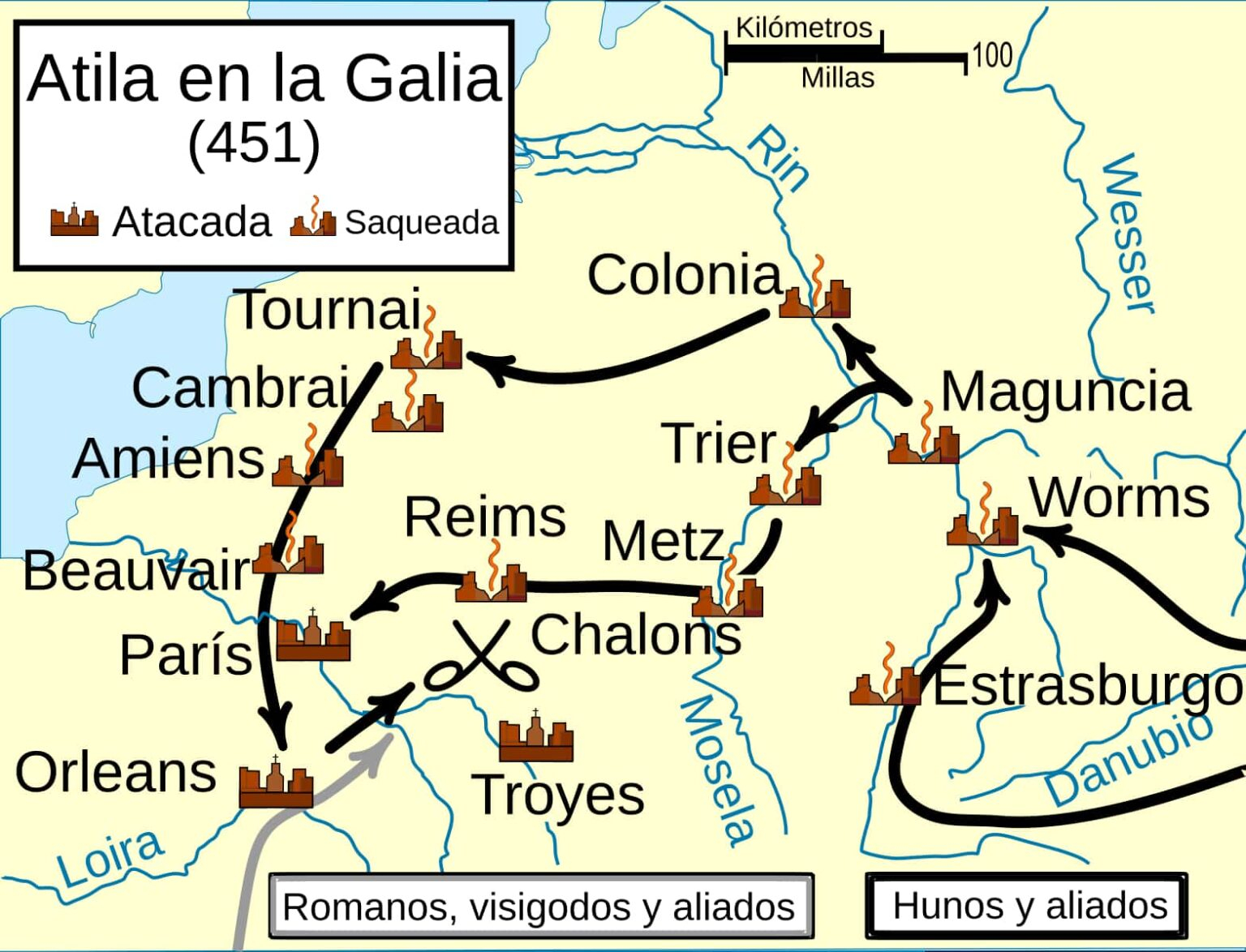

La expresión popular reza que Atila decía «donde mi caballo pisa no crece hierba». Conocido en Occidente como El azote de Dios, sus dominios se extendieron desde la Europa central hasta el mar Negro, y desde el río Danubio hasta el mar Báltico. Durante su reinado fue uno de los enemigos más temidos de los Imperios romanos de Occidente (con capital en Rávena, puesto que Roma había dejado de ser el centro político del imperio) y Oriente (con capital en Constantinopla). Atila cruzó el Danubio e invadió y saqueó dos veces los Balcanes, pero fue incapaz de capturar Constantinopla. Su infructuosa campaña en Persia fue seguida en el 441 por una invasión al Imperio romano de Oriente (o imperio bizantino), cuyo éxito le envalentonó a invadir el imperio romano occidental. (3) Intentó también conquistar la Galia romana (actual Francia), cruzando el Rin en 451 y marchando hasta Cénabo (para entonces llamada Aurelianum, y la actual Orleans), hasta que el general romano Aecio lo obligó a retroceder en la batalla de los Campos Cataláunicos en el 451. Posteriormente invadió Italia, devastando las provincias septentrionales, y logró hacer huir al emperador de Occidente Valentiniano III de su capital, Rávena, en el 452, (4) pero no pudo tomar Roma. Planeó nuevas campañas contra los romanos, pero murió en 453. Tras la muerte de Atila, su consejero más cercano, Ardarico de los Gépidas, lideró una revuelta germánica contra el dominio huno, tras la cual el Imperio Huno se derrumbó rápidamente.

Atila mantuvo contactos diplomáticos con ambas partes del Imperio romano, con el objetivo principal de imponer a los romanos el pago de los tributos más elevados posibles, que Atila necesitaba para mantener unido su imperio multiétnico, de construcción poco sólida. A los romanos, por su parte, les interesaban unas condiciones lo más estables posibles en la vecina Barbaricum para asegurar sus fronteras. La obra histórica fragmentaria de Prisco de Panio es una fuente importante para entender los contactos entre romanos y hunos en esta época.

Atila perduró como personaje en las leyendas heroicas germánicas, (5) (6) así como en la figura legendaria del rey Etzel (nombre germanizado de Atila) en numerosas obras medievales, como el Cantar de los nibelungos o los poemas heroicos de Dietrich von Bern.

Atila, seguido por sus hordas bárbaras, pisotea Italia y las artes (detalle), obra del artista romántico, Eugène Delacroix, 1847. Dominio Público. Original file (1,000 × 1,256 pixels, file size: 585 KB).

A mediados del siglo V de nuestra era, cuando el Imperio romano se hallaba dividido y debilitado por tensiones internas y amenazas externas, surgió en las estepas de Europa central una figura destinada a marcar la memoria de su tiempo: Atila, rey de los hunos. Hijo de un pueblo nómada llegado desde las lejanías de Asia, su vida transcurrió en un mundo de fronteras movedizas, donde la diplomacia y la violencia se entrelazaban como instrumentos de poder. La corte hunna, establecida en la llanura panónica, se convirtió bajo su mando en el centro de una vasta confederación de tribus y pueblos sometidos, sostenida por tributos de Constantinopla y por campañas militares que llevaron el miedo desde el Danubio hasta las puertas de Roma. En apenas dos décadas, Atila transformó a los hunos en la pesadilla de emperadores y obispos, hasta el punto de ser recordado como el “flagelo de Dios”. Su muerte en 453 no apagó la huella de su nombre, que pasó a la historia entre la realidad de sus conquistas y la leyenda forjada por quienes lo contemplaron como el enemigo supremo de la civilización romana.

Historiografía y fuentes

La historiografía de Atila se enfrenta a un enorme reto, ya que las únicas fuentes completas están escritas en griego y latín por enemigos de los hunos. Los contemporáneos de Atila dejaron muchos testimonios de su vida, pero solo se conservan fragmentos.(7) Prisco fue un diplomático e historiador bizantino que escribió en griego, y fue a la vez testigo y actor de la historia de Atila, como miembro de la embajada de Teodosio II en la corte huna en 449. Obviamente, su posición política era sesgada, pero sus escritos son una fuente importante de información sobre la vida de Atila, y es la única persona conocida que escribió una descripción física de él. Escribió una historia del Bajo imperio romano en ocho libros que abarcan el periodo comprendido entre 430 y 476. (8)

Solo se conservan fragmentos de la obra de Prisco. Fue ampliamente citada por los historiadores del siglo VI Procopio y Jordanes, (9) especialmente en Origen y hechos de los Godos, de Jordanes, que contiene numerosas referencias a la historia de Prisco, y es también una importante fuente de información sobre el imperio huno y sus vecinos. Jordanes describe el legado de Atila y del pueblo huno durante un siglo después de la muerte de Atila. Conde Marcelino, canciller de Justiniano durante la misma época, también describe las relaciones entre los hunos y el Imperio romano de Oriente. (7)

Numerosos escritos eclesiásticos contienen información útil pero dispersa, a veces difícil de autentificar o distorsionada por años de copias a mano entre los siglos VI y XVII. Los escritores húngaros del siglo XII deseaban presentar a los hunos bajo una luz positiva como sus gloriosos antepasados, por lo que suprimieron ciertos elementos históricos y añadieron sus propias leyendas.

La literatura y los conocimientos de los propios hunos eran transmitidos oralmente, mediante epopeyas y poemas cantados que se transmitían de generación en generación. (9) Indirectamente, nos han llegado fragmentos de esta historia oral a través de la literatura de escandinavos y germanos, vecinos de los hunos que escribieron entre los siglos IX y XIII. Atila es un personaje importante en muchas epopeyas medievales, como el Cantar de los nibelungos, así como en varias Eddas y sagas,(7)(9) a menudo como la figura legendaria del rey Etzel.

La investigación arqueológica ha desvelado algunos detalles sobre el estilo de vida, el arte y la guerra de los hunos. Hay algunos vestigios de batallas y asedios, pero aún no se ha encontrado la tumba de Atila ni la ubicación de su capital.

La historia de Atila y de los hunos llega hasta nosotros a través de un conjunto de fuentes fragmentarias y a menudo problemáticas. Entre las primarias destaca el testimonio de Prisco de Panio, diplomático y cronista bizantino que visitó personalmente la corte de Atila hacia el año 449 y dejó una descripción única de sus banquetes, su entorno y su modo de vida. A él se suman Jordanes, autor gótico del siglo VI que escribió la Getica, obra fundamental para conocer la relación entre hunos y godos, y cronistas latinos como Idacio y Prosper de Aquitania, que relataron desde Occidente las campañas y devastaciones hunas en Hispania, la Galia e Italia. Estos testimonios, aunque breves, conforman la base documental con la que reconstruimos la figura del caudillo huno.

El valor de esas fuentes es innegable, pero no están exentas de dificultades. Muchos de los textos fueron escritos desde la óptica romana, con un sesgo que presentaba a los hunos como bárbaros salvajes y enemigos de la civilización cristiana. La transmisión textual añade además nuevos problemas: copias tardías, interpolaciones y pérdidas de manuscritos hacen que la imagen de Atila se halle distorsionada por la lente del miedo y la propaganda. Por ello, cada fragmento conservado exige un análisis crítico que separe el dato histórico de la exageración literaria.

La historiografía moderna ha revisado estas fuentes con métodos comparativos, arqueológicos y filológicos, buscando una comprensión más equilibrada. Los estudios actuales tienden a ver a los hunos no tanto como un pueblo homogéneo y destructor, sino como una confederación nómada con capacidad de adaptación política, económica y militar. En este marco, Atila aparece menos como un monstruo legendario y más como un gobernante pragmático, que supo aprovechar la debilidad de los imperios romano de Oriente y de Occidente para imponer un sistema de alianzas y tributos. El debate continúa abierto, pues la escasez de pruebas obliga a interpretar con cautela cada línea de los cronistas antiguos, pero precisamente esa tensión entre mito y realidad es lo que ha mantenido viva la fascinación por Atila a lo largo de los siglos.

Contexto

Entre los siglos IV y V, el mapa de Eurasia se encontraba en plena transformación. Desde las estepas de Asia central, una sucesión de pueblos nómadas presionaba hacia el oeste, empujando a su vez a germanos, alanos y godos hacia las fronteras del Imperio romano. En este escenario de migraciones y choques culturales, el Imperio romano de Oriente resistía desde Constantinopla con relativa estabilidad, mientras que el de Occidente sufría graves crisis internas, guerras civiles y un debilitamiento progresivo de sus estructuras políticas y militares. En ese mundo fronterizo, los hunos hicieron su aparición como un pueblo de jinetes temibles, capaces de recorrer grandes distancias y de imponer su fuerza a través de la movilidad y el terror psicológico. De su seno emergería Atila, caudillo que supo aprovechar la fragilidad de los imperios y el dinamismo de la vida nómada para convertirse en una figura decisiva en la Antigüedad tardía. Su liderazgo marcaría un antes y un después en la relación entre las estepas y Roma, dejando una huella que la historiografía y la leyenda han transmitido hasta nuestros días.

Orígenes Los hunos

Los hunos (latín vulgar: huni; también como chuni; griego medieval: Oúnnoi / Οὕννοι) fueron una confederación de pueblos nómadas y seminómadas, formada a partir de varios grupos étnicos procedentes del área esteparia del Asia Central, junto con grupos conquistados o asimilados en el área balcánica. La importancia de los hunos estuvo en la creación tardía de un auténtico aparato de poder, capaz de rivalizar, en atribuciones e influencias, con las dos mitades producto de la división del Imperio romano, amenazando al mismo tiempo tanto a Constantinopla como a Roma. A ello puede sumarse la reiteración de diferentes estudiosos, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, encabezados por Edward Gibbon, que a partir de los primeros testimonios de las fuentes clásicas desde Amiano Marcelino, consideraron a los hunos como el verdadero punto desde el cual se habría producido el llamado período de las grandes migraciones, que precipitó de forma paulatina el colapso y caída final del Imperio Romano de Occidente en el 476, al mismo tiempo que el propio Imperio Romano de Oriente mantenía una difícil situación en todos sus dominios europeos, llegando a perder su autoridad en partes significativas de estos, especialmente en la zona de Tracia, donde se concentraba gran parte de los ostrogodos hasta su marcha a Italia a finales del siglo V.

Paralelamente a esta noción tradicional sobre el papel histórico de los hunos, se debe hacer necesariamente una división sociopolítica en torno a su propia evolución, advertida a través de las fuentes documentales desde el propio Amiano Marcelino: así, un estatus inicial de los hunos, pasa por ser una horda pujante, expansiva y amenazante hacia sus vecinos situados en las estepas occidentales o pónticas, erigiéndose en este estatus original, como una confederación nómada al uso, distinguiéndose una figura jerárquica o líder de la misma, acompañado de una red clientelar, adláteres y ciertos estratos superiores. Una segunda etapa la constituye su reubicación y asentamiento a lo largo de las estepas, proyectando núcleos de estacionamiento temporal, e incluso observándose ya un monarca, comparable a la imagen posterior del reiks (rex) de la zona de Germania, lo que evidencia una perennidad, apareciendo un cargo sucesorio que se heredaba, semejante al funcionamiento de los dominios de los señores o a los estados. Esta distinción es sumamente importante, de cara a tener en cuenta los cambios notorios que los hunos experimentaron desde su aparición en el escenario europeo a finales del siglo IV y su repliegue generalizado hacia las estepas y la pérdida de su poder, ya a mitad del siglo V, en tan solo unas décadas.

La fiesta de Atila, cuadro del pintor húngaro Mór Than. Se basa en el fragmento de Prisco, al que representa de blanco en la parte derecha, sosteniendo su libro de historia. Mór Than – Fine Arts in Hungary. Dominio Público.

Controversia sobre su origen

El origen de los hunos ha sido objeto de controversia desde la Antigüedad. La hipótesis más conocida los vincula con los xiongnu, una confederación de pueblos nómadas que había dominado amplias zonas del norte de China entre los siglos III a. C. y II d. C. Tras ser derrotados por los ejércitos han, parte de ellos habrían emigrado hacia el oeste, atravesando Asia central hasta llegar a las estepas pónticas hacia finales del siglo IV. Esta teoría explicaría la irrupción súbita de un pueblo de jinetes arqueros con un modo de vida semejante al de los xiongnu descritos en las crónicas chinas.

Sin embargo, no existe una prueba documental o arqueológica que demuestre una continuidad directa entre xiongnu y hunos. Algunos investigadores han señalado que el nombre pudo transmitirse de manera fragmentaria, sin implicar identidad étnica, y que el parecido en sus tácticas responde más a la lógica compartida de las sociedades ecuestres de la estepa que a una filiación única. Otras propuestas los relacionan con pueblos túrquicos tempranos, con iranios nómadas o con una amalgama de clanes diversos que adoptaron un liderazgo común en su migración hacia Occidente.

Hoy se tiende a considerar a los hunos no como un grupo étnico homogéneo, sino como una confederación multiétnica formada por elementos de distinta procedencia que compartían una cultura ecuestre y una organización política flexible. Esta visión plural explica tanto su capacidad de expansión como la dificultad para rastrear un origen único. La “hipótesis xiongnu” sigue siendo atractiva por la fuerza de la comparación, pero los especialistas advierten que probablemente se trate más de un eco lejano que de una línea directa de descendencia.

El inicio de la presencia hunna en las estepas pónticas suele situarse en la década de 370, cuando grupos nómadas procedentes de la franja Volga–Don irrumpieron en las llanuras al norte del mar Negro y del mar de Azov. Su llegada alteró el equilibrio regional: primero sometieron o incorporaron a alanos y sármatas, y enseguida presionaron a los godos establecidos entre el Don, el Dniéper y el Dniéster. En este contexto se explica el colapso del reino de Ermanarico y la huida de tervingios y greutungos hacia el Danubio en 376, episodio que desencadenó el cruce masivo a territorio romano y, poco después, la derrota imperial en Adrianópolis (378). Las fuentes tardoantiguas describen a los hunos como jinetes de movilidad extraordinaria, capaces de golpear y dispersarse antes de que sus adversarios reaccionaran.

Desde ese primer asentamiento en la estepa póntica, los hunos articularon una red de alianzas y clientelas que combinaba coerción y cooptación. No formaban un pueblo único, sino una confederación en expansión que absorbía contingentes diversos bajo jefaturas carismáticas. A finales del siglo IV ya realizaban incursiones esporádicas hacia el bajo Danubio y los Balcanes, mientras su núcleo seguía en las llanuras entre el Don y el Dniéper. Ese espacio fronterizo, abierto a los intercambios con el mundo romano y con otras sociedades de la estepa, fue el laboratorio en el que se forjaron las tácticas, las conexiones y los recursos que, en la generación siguiente, permitirían a Atila proyectar su poder desde la cuenca carpática sobre Oriente y Occidente.

Durante la Antigüedad, el teólogo Jerónimo asoció a los hunos con los antiguos escitas. Esta identificación, junto con un temor general a la llegada del Anticristo a fines del siglo IV, dio lugar a su identificación con Gog y Magog. Esta demonización de los hunos se refleja también en la obra Getica de Jordanes, escrita en el siglo VI, el cual les retrata como un pueblo diabólico que desciende de demonios y brujas.

Actualmente el origen de los hunos sigue siendo un tema controvertido para los historiadores. A partir de Joseph de Guignes en el siglo XVIII los historiadores han asociado a los hunos que aparecieron en Europa en el siglo IV con el pueblo xiongnu, que se menciona en los registros históricos chinos de la dinastía Han, el cual había formado una importante entidad política en las estepas de la actual Mongolia.

Hacia la segunda mitad del siglo XX otros autores comenzaron a expresar su escepticismo hacia este enfoque tradicional, basándose principalmente en el estudio de las fuentes arqueológicas y paleoantropológicas. Para algunos autores, como Otto Maenchen-Helfen, la relación hunos-xiongnu carece de sustento debido, en parte, a la distancia cronológica entre ambos pueblos. Se sugiere que, de haber existido conexiones entre los hunos y los xiongnu, es probable que solo hayan sido afinidades culturales en lugar de una continuidad étnica. Basándose en los hallazgos de tumbas hunas y xiongnu, Maenchen-Helfen concluyó que no existía correspondencia entre los restos humanos de ambos pueblos. Otro punto a mencionar es la práctica de la deformación craneal practicada por los hunos europeos e iraníes que no ha sido atestiguada en los xiongnu. Si bien Maenchen-Helfen realiza una importante crítica a la postura tradicional, su análisis no responde concretamente a la cuestión del origen de los hunos, aunque sí aclara que estos no hablaban una lengua irania, sino una túrquica.

Más recientemente algunos historiadores han revalorado la similitud de los etnónimos presentes en antiguas lenguas. Las dos fuentes principales son una carta enviada por un comerciante sogdiano datada del año 313, en la cual relata la invasión del norte de China por el pueblo Xwn en el año 311, y la referencia en la traducción de antiguos sutras budistas por un monje bactriano de la ciudad de Dunhuang, el cual aplicó la palabra Huna para referirse a los xiongnu. Étienne de la Vaissière argumenta que ambos documentos demuestran que Huna o Xwn fueron las transcripciones exactas del nombre de los xiongnu. Christopher Atwood apoya esta postura y plantea que el sánscrito Huna es una transcripción de la palabra Xona, la cual fue escrita en chino antiguo durante la dinastía Han. También argumenta que esta referencia fue transmitida por comerciantes griegos bactrianos a Europa, donde se convirtió en Ounnoi y Hunni en griego y latín, respectivamente. Otra referencia se encuentra en el libro Wei Shu del Estado Wei del norte, el cual contiene referencias de los restos de los xiongnu que vivieron en las estribaciones de Altái. Para De la Vaissière, la fuente china demuestra que estos xiongnu de Altái (de los cuales se originaron los hunos iranios y europeos) conservaron su identidad siglos después de su expulsión de las estepas mongolas, argumentando así que el vínculo que une a los hunos con los xiongnu es de carácter político y no étnico. De hecho, los hunos europeos, al igual que los kidaritas y heftalitas, se describen mejor en términos políticos que en términos étnicos y lingüísticos.

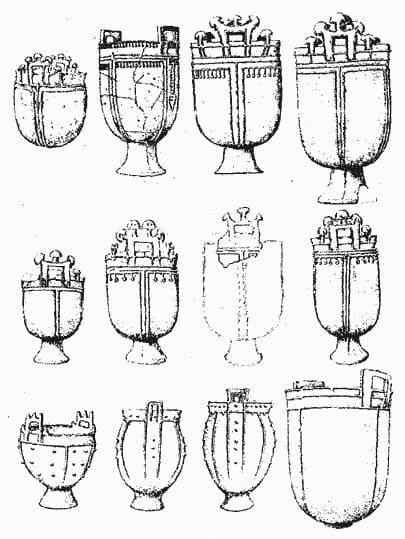

Otra prueba del vínculo entre hunos y xiongnu es, desde el punto de vista arqueológico, la gran cantidad de calderos encontrados desde la llanura panónica hasta el desierto de Ordos. Estos presentan una clara evolución cultural (de formas simples a formas más complejas) que evidencia que los calderos hunos se originaron de los calderos xiongnu.

Historia

Asia oriental y central

Según las crónicas de la antigua China, los xiongnu eran un pueblo nómada de ganaderos y guerreros, que vivía en las estepas orientales al norte de la Gran muralla. La dinastía Qin pudo rechazar sus ataques de forma más o menos eficaz, pero tras la caída de esta, los xiongnu lograron superar la Gran Muralla e iniciar una serie de incursiones en territorio chino. Los xiongnu también combatieron contra otros pueblos nómadas, y durante el mandato del chanyu Modun (209-174 a. C.) derrotaron a las tribus de los donghu, dingling y hunyu, unificando por primera vez las estepas mongolas. Su hijo y sucesor, Laoshang, expandió el control xiongnu hacia la cuenca del Tarim, en donde derrotó al pueblo de los yuezhi, forzándolos a migrar a las regiones de Bactriana y Gandara, donde estos formarían el Imperio kushán. El emperador Wen de la dinastía Han quiso alejar el peligro pagándoles tributos (preferentemente seda y cereales), algo que con el tiempo sería una constante en la relación de los xiongnu con otros pueblos hasta varios siglos después. Los bienes que la corte xiongnu recibía cada año eran tan abundantes que los intercambiaban con notables beneficios a los comerciantes de occidente que llegaban por la Ruta de la seda. También hubo matrimonios de conveniencia entre princesas chinas y miembros de la aristocracia xiongnu con el fin de sellar la paz.

Esta relación se quebró cuando el emperador Wu dejó de pagarles tributos y, anticipándose a la esperada reacción de los xiongnu, envió varias expediciones a las estepas a partir de 133 a. C., aunque solo una tuvo éxito: la que en el año 127 a. C. consiguió expulsar a los xiongnu del curso superior del río Amarillo. Las expediciones posteriores mantuvieron entretenidos a los nómadas combatiendo en su propio territorio de forma constante, lo que les debilitó. En el año 121 a. C. fueron derrotados en el corredor de Gansu por el general chino Huo Qubing y perdieron el control de las ciudades-oasis de la cuenca del Tarim. Los chinos pusieron la zona bajo su mando y entraron en contacto por primera vez con los persas helenizados de Ferganá, que introdujeron la alfalfa y el caballo árabe en China.

Los debilitados xiongnu se escindieron en dos ramas hacia el año 48. Una de ellas, los xiongnu del sur, se ubicó en la región de Ordos como aliados de los Han. Ambas partes entraron en conflicto; y en el año 89 las ramas tribales septentrionales fueron derrotadas por las del sur, las cuales contaban con asistencia del ejército Han. Los xiongnu del norte fueron forzados a migrar hacia el oeste, a la región de Altái, perdiendo su posición en las estepas mongolas las cuales pasaron a manos de las tribus xianbei hacia la mitad del siglo II. Por su parte, los xiongnu del sur debieron afrontar tensiones por su estilo de vida nómada con la población china local. Esto no impidió que Cao Cao les utilizara como caballería en su ejército en las guerras sucedidas luego de la caída de la dinastía Han. Cabe mencionar que la aristocracia de los xiongnu del sur cambió su apellido a Liu por razones de prestigio, afirmando que estaban relacionados con la familia imperial Han a través de la vieja política de matrimonios mixtos.

Luego del establecimiento de la dinastía Jin en el año 265, China se mantuvo unida durante un breve período hasta que el norte fue invadido por pueblos bárbaros, entre los que se encontraban remanentes de los xiongnu del sur, los cuales ya habían sido bastante influenciados por la cultura china. Liu Yuan, un descendiente del último caudillo xiongnu reinante, aglutinó a sus seguidores y comenzó a expandir su autoridad, reivindicando además su supuesto linaje y conexión con la dinastía Han, tal y como demostró con la titulatura para la dinastía que estableció en 304: Han. En el 311 los xiongnu conquistaron Luoyang, punto final de la Ruta de la Seda, y también ocuparon Chang’an, la cual usaron como capital por varios años. Esta dinastía gobernó en el norte de China hasta que finalmente sucumbió en las guerras previas a la formación de la dinastía Wei del norte.

El período de aproximadamente de un par de siglos, a partir de la migración al oeste de los xiongnu del norte, está caracterizado por una relativa oscuridad en las fuentes. El libro de la historia del estado Wei del norte confirma la existencia de un estado xiongnu hacia el suroeste de las montañas de Altái. Esta vaga referencia en las fuentes chinas hace suponer que los xiongnu no desplegaron una actividad política y militar de importancia, como sí habían hecho antaño, lo cual puede estar relacionado con la cercanía en el este de los xianbei, los cuales les habían derrotado y seguramente subyugado durante el siglo II. Esta situación geopolítica desfavorable habría cambiado hacia la mitad del siglo III, cuando, hacia el este, los xianbei se fragmentaron en facciones enfrentadas entre sí y, hacia el suroeste, el Imperio kushán empezó su declive. Esto habría permitido a los xiongnu recuperarse poco a poco y abandonar las estribaciones de Altái en varias oleadas entre los años 350 y 360: algunas se dirigieron hacia el río Yaxartes, en donde entraron en contacto con las culturas iranias de la zona, especialmente con los comerciantes sogdianos y bactrianos, y otras se dirigieron hacia el río Volga, entrando en la estepa póntica.

Persia e India

Alrededor del año 350 las fuentes persas y romanas mencionan la invasión de las fronteras orientales del Imperio sasánida a manos de los xionitas o chionitas, los cuales saquearon varias ciudades. El historiador Amiano Marcelino define explícitamente a estos chionitas como hunos. El término persa para referirse a estos invasores, Xyon, proviene del avéstico Xyaona, designación que aparece en los textos sagrados zoroastrianos como los enemigos del profeta Zoroastro. Este ataque tomó por sorpresa al emperador persa Sapor II, que entonces se encontraba sitiando la fortaleza romana de Nísibis en Mesopotamia. Este partió rápidamente a Sogdiana con su ejército para hacer frente a los chionitas durante una guerra que duró varios años, hasta finalmente derrotarlos, estableciendo luego una alianza con el rey chionita Grumbates. Cuando Sapor volvió a atacar a los romanos en el año 360, le acompañaban varios chionitas en su ejército. Amiano Marcelino narra que durante el sitio de Amida, el único hijo de Grumbates cayó en la batalla y fue posteriormente quemado en una enorme pira funeraria, algo inaceptable para los persas, los cuales rechazaban esta práctica debido a que su religión, el zoroastrismo, la prohibía. Hasta el reinado de Sapor II los chionitas se mantuvieron como aliados de los persas, se fueron iranizando paulatinamente (desde el punto de vista cultural y lingüístico) y se establecieron en las provincias nororientales del Imperio persa. Posteriormente conformaron dinastías independientes y acuñaron moneda.

Entre los años 420 y 440 los kidaritas fueron la primera dinastía chionita en regir de manera independiente y apropiarse de las regiones de Sogdiana, Bactriana y Gandara. Estos incorporaron en su gobierno elementos de la antigua dinastía kushán, reclamando ser los herederos políticos de estos. Posteriormente incursionaron en el Punyab, donde entraron en conflicto con el Imperio gupta de la India al cual infligieron importantes derrotas, propiciando su declive. También derrotaron a los sasánidas, los cuales debieron colmar sus demandas con tributos. Los kidaritas finalmente declinaron ante el ataque desde el norte de los heftalitas, otra de las ramas de los chionitas, los cuales se aliaron con los sasánidas de Peroz I y destruyeron su capital, Balaam, en el 467.

Los heftalitas apoyaron a Peroz contra su hermano y usurpador en el trono, Hormizd III. Cuando Hormizd fue derrocado, Peroz decidió volver a poner las provincias orientales bajo control persa, atacando a sus antiguos aliados, pero fue derrotado y hecho prisionero por el rey heftalita Kushnavaz, siendo liberado más tarde tras dejar a su hijo Kavad como rehén. Cuando Peroz volvió a atacar, fue nuevamente vencido y muerto en la batalla de Herat. Kavad I accedió al trono, pero las hostilidades con los heftalitas continuaron durante décadas. Aun así, el mismo Kavad I pudo recuperar el trono persa con el apoyo de estos cuando fue usurpado brevemente por su hermano Djamasp en 498. Hacia el año 509 los heftalitas se habían adueñado completamente del antiguo territorio kidarita, desde el río Indo hasta la cuenca del Tarim. Al este del Indo, el rey Toramana incursionó hasta la región de Madhya Pradesh y su sucesor Mihirakula estableció su capital en Sagala. Finalmente, el emperador sasánida Cosroes I concretó una alianza con los göktürk y juntos consiguieron derrotar en el año 557 a los heftalitas en la batalla de Bujará. Su reino fue dividido en dos a lo largo del río Oxus, siendo la parte norte para los turcos y la sur para los persas.

Cuadro de Ulpiano Checa. La invasión de los bárbaros o La entrada de los hunos en Roma (1887). Dominio Público.

Europa

El origen de los hunos europeos podría encontrarse en las tribus xiongnu de Altái que se dirigieron hacia el oeste, a las llanuras al norte del mar Caspio. Hacia la segunda mitad del siglo IV las fuentes romanas mencionan que los hunos, bajo el mandato del rey Balamber, atacaron las tierras de los sármatas alanos, que en esos momentos se extendía entre los ríos Volga y Don, sometiendo a este pueblo. Posteriormente avanzaron hacia la cuenca del Dniéper, donde vencieron a los ostrogodos en 375, provocando que una parte de estos se refugiara con sus vecinos visigodos y otra mayoritaria fuera forzada a servir en el ejército huno. Por último, los hunos cruzaron el Dniéster en el 376 y derrotaron también a los visigodos, que solicitaron asilo al Imperio romano de Oriente. Las tierras en poder de los hunos se extendían ya desde el mar Caspio al Danubio. Otros pueblos germánicos, como los gépidos, hérulos y esciros, también fueron sometidos, al igual que poblaciones protoeslavas.

En el año 395 empezaron a circular rumores alarmantes en la frontera romana. Un oficial del ejército imperial, destinado en Tracia, contó la aterradora aparición a orillas del Danubio de unos hombres que describió así:

Pequeños y toscos, imberbes como eunucos, con unas caras horribles en las que apenas pueden reconocerse los rasgos humanos. Diríase que más que hombres son bestias que caminan sobre dos patas. Llevan una casaca de tela forrada con piel de gato salvaje y pieles de cabra alrededor de las piernas. Y parecen pegados a sus caballos. Sobre ellos comen, beben, duermen reclinados en las crines, tratan sus asuntos y emprenden sus deliberaciones. Y hasta cocinan en esa posición, porque en vez de cocer la carne con que se alimentan, se limitan a entibiarla manteniéndola entre la grupa del caballo y sus propios muslos. No cultivan el campo ni conocen la caza. Descabalgan solo para ir al encuentro de sus mujeres y de sus niños, que siguen en carros su errabunda existencia de devastadores.

Las fuentes mencionan a varios reyes hunos, como Uldin, Charaton y Octar, los cuales mantuvieron un liderazgo parcial sobre los hunos. Aun así, la presión ejercida por los hunos hizo que vándalos, suevos, alanos y burgundios cruzaran el Rin en el año 406 devastando la Galia y asentándose finalmente en Hispania (a excepción de los burgundios que se quedaron en el valle del Ródano).[34] Por su parte, los visigodos bajo el mando de su rey Alarico saquearon Roma en el 410[35] y luego se asentaron en Aquitania. Aprovechando el caos desatado por estos pueblos, el rey huno Rugila cruzó el río Danubio en el 422 y atacó a los romanos con tal fuerza que el emperador de Oriente Teodosio II tuvo que pactar con él la entrega de 350 libras de oro anuales para lograr la paz. En 434 murió Rugila, dejando el trono de forma conjunta a sus sobrinos Bleda y Atila, hijos de su hermano Mundzuk. Estos mantuvieron la paz con los romanos a cambio de que duplicaran el tributo.

En el año 439 acusaron a los romanos de haber roto el acuerdo de paz luego de que el obispo de la ciudad de Margus cruzara el Danubio y profanara las tumbas reales hunas que había en la orilla norte. Atila y Bleda saquearon varias ciudades romanas, entre ellas Margus, Viminacium, Singidunum, Naiso, Serdica y Filipópolis. Derrotaron a los romanos en todas las batallas y cercaron Constantinopla, la cual no pudo ser conquistada gracias a sus poderosas murallas. Luego pusieron rumbo a Galípolis, donde derrotaron a las tropas imperiales que se encontraban refugiadas allí. Tras la derrota, Teodosio acordó una nueva paz, mucho más onerosa que la anterior, en la cual accedió a pagar 6.000 libras de oro como castigo por no haber cumplido el tratado de paz anterior, y un tributo anual triplicado que ascendió a 2100 libras anuales. Tras estas victorias, Bleda y Atila se retiraron a sus dominios al norte del Danubio.

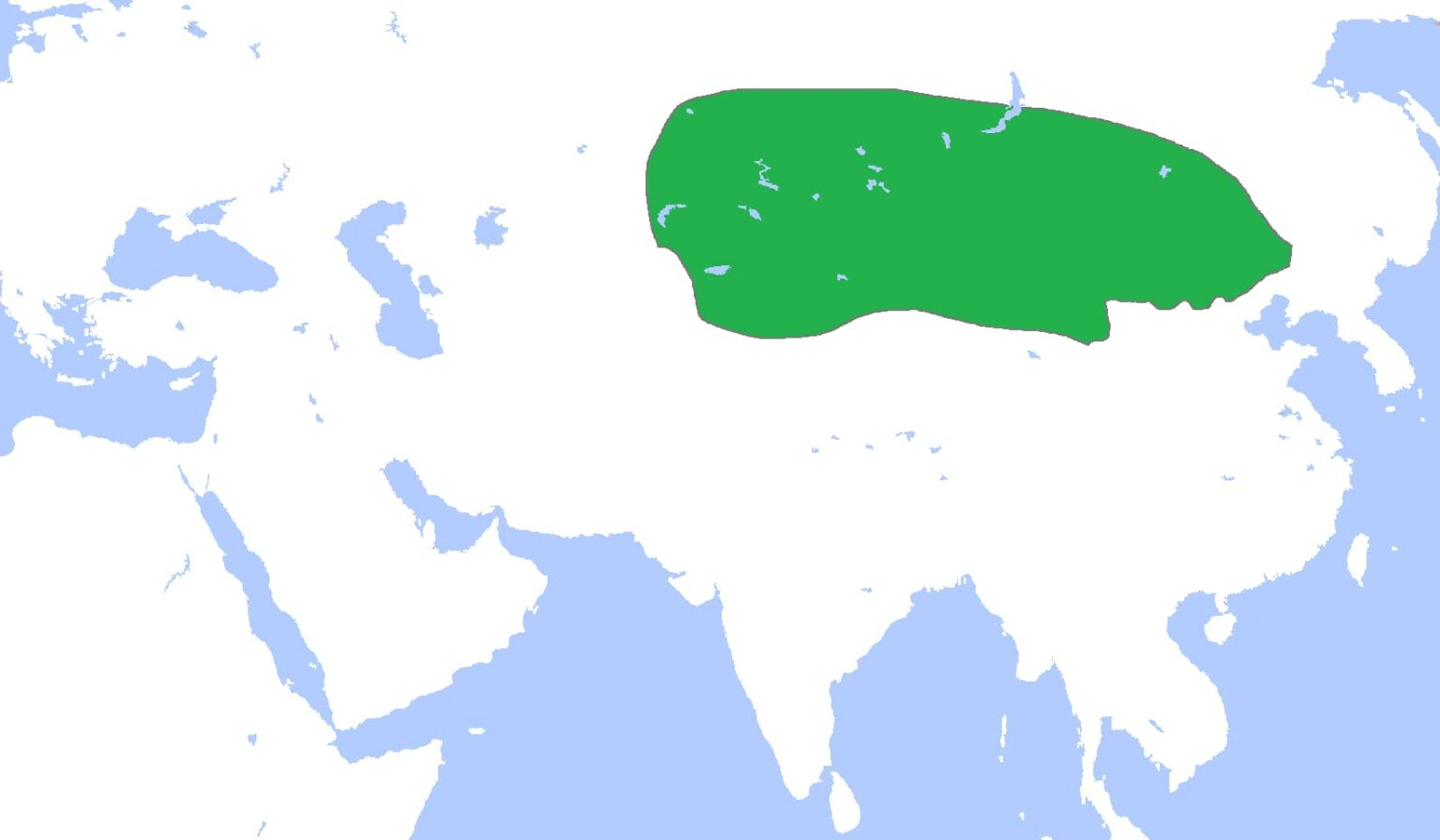

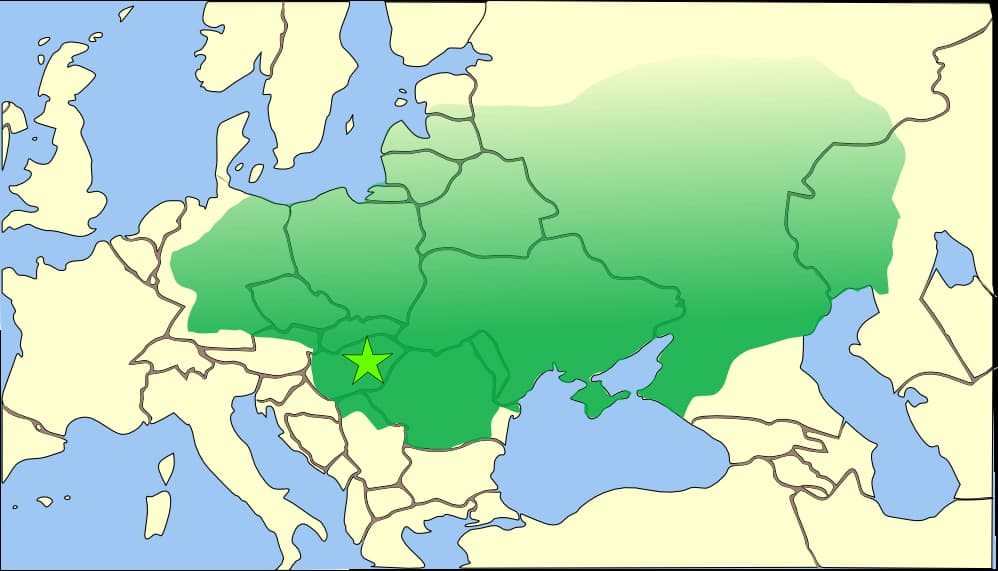

Zonas controladas por los hunos de Atila. Autor: Ajvol:.Dominio Público.

Atila se coronó rey único después de que muriera su hermano durante una cacería en el año 445, probablemente asesinado por él mismo. Atacó de nuevo a los romanos en 447, obteniendo una victoria en campo abierto en la batalla del Utus, pero con un alto costo en hombres. Seguidamente devastó Grecia hasta el paso de las Termópilas y en los años siguientes se mantuvo una especie de hostilidad latente entre Atila y Teodosio II, como narra Prisco (fragmentos de su Historia), el cual le visitó junto a varios embajadores romanos en el año 449. Se concluyó una nueva paz, por la cual los romanos habían de evacuar una ancha franja surdanubiana y entregar grandes tributos, cuya cuantía no precisan las fuentes.

Posteriormente Atila se propuso atacar a los visigodos del reino de Tolosa, que no se mantenían contenciosos con Valentiniano III ni con el general Flavio Aecio, con quienes Atila estaba en buenas relaciones hasta ese momento. Sin embargo, en el año 450 Honoria, la hermana del emperador, le envió a Atila una petición de ayuda a fin de que la librase de contraer matrimonio con un excónsul. Como prueba de su identidad, Honoria envió su anillo, situación que Atila aprovechó para reclamarla como esposa y pedir la mitad del imperio como dote.[37] Ante esta circunstancia, Aecio y el rey visigodo Teodorico I pactaron una actuación conjunta a fin de detener a los hunos, los cuales entraron en la Galia en el año 451. Atila conquistó Divodurum y luego intentó ocupar Aurelianum pero fue impedido debido a la llegada del ejército romano-visigodo. Los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de los Campos Cataláunicos,[38] cuyo resultado se considera una victoria estratégica para la alianza visigodo-romana. Desde el punto de vista de Aecio, el mejor resultado fue lo que ocurrió: Teodorico murió, lo cual generó una crisis sucesoria en la aristocracia visigoda, y Atila se retiró con su ejército al este del río Rin.

En 452 Atila pidió nuevamente su matrimonio con Honoria. Invadió Italia y saqueó las ciudades de Aquilea, Patavium, Verona, Brixia, Bergomo y Mediolanum, sin que Aecio pudiera detenerlo. Los hunos lograron avanzar hasta la misma Roma. Sin embargo, muchos guerreros habían muerto, no por la acción del enemigo, sino por la hambruna y la peste que en ese momento asolaban Italia. Frente a las puertas de Roma, el papa León I se entrevistó con Atila, y se dice que le suplicó que no saqueara la ciudad santa. Finalmente, y contra todos los pronósticos, Atila se retiró tras la entrevista con el papa y abandonó el Imperio de Occidente. El nuevo emperador de Oriente, Marciano, interrumpió el pago de tributos pactado por Teodosio II; y Atila se preparaba para atacarle, cuando murió durante su noche de bodas, en el año 453.

A la muerte de Atila le sucedió su hijo Elak, que hubo de hacer frente a la sublevación de sus hermanos Dengizik y Ernak. Poco después, varios pueblos sometidos, como los gépidos, ostrogodos, hérulos y otros, se rebelaron al mando de Ardarico, caudillo de los gépidos. Los hunos fueron derrotados en la batalla de Nedao en el 454, lo cual significó el fin de los hunos como potencia en Europa. Algunos hunos fueron aniquilados en la llanura panónica, que fue ocupada por los gépidos, muchos otros se retiraron al este de los Cárpatos.

Tribus sucesoras de los hunos hacia el año 500. Talessman at the English Wikipedia. CC BY-SA 3.0. Original file (1,424 × 1,049 pixels, file size: 238 KB).

Muerto Elak, los hunos se volvieron a dividir entre sus hermanos Dengizik y Ernak, el primero al mando de los hunos occidentales y el segundo de los orientales. Luego de la derrota sufrida en el 454, ambos hermanos atacaron a los ostrogodos, los cuales se habían independizado de sus señores hunos, pero fueron derrotados por Valamiro. Posteriormente, alrededor del 465, Dengizik y Ernak enviaron embajadores a Constantinopla solicitando establecer un mercado para el intercambio de provisiones. Esta solicitud fue rechazada por las autoridades romanas, lo cual llevó a Dengizik a atacar a los romanos sin la ayuda de su hermano Ernak, pero fue derrotado y asesinado en 469. Los remanentes de los hunos quedaron bajo el mando de Ernak y afrontaron finalmente a las nuevas poblaciones oghúricas que llegaban desde el este, los saraguros y los onoguros, los cuales, según Prisco, eran presionados a su vez desde el este por los sabiros. Según Procopio de Cesarea, luego de la muerte de Ernak, el reconfigurado Estado huno se dividió nuevamente entre sus dos hijos, formando dos hordas distintas aunque relacionadas entre sí: los cutriguros al oeste y los utiguros al este. Contingentes de estas poblaciones sirvieron como mercenarios del ejército bizantino durante el siglo VI.

En el año 558 los kutriguros, dirigidos por el caudillo Zabergán, cruzaron el Danubio y saquearon territorio bizantino, llegando muy cerca de la capital, Constantinopla. Al año siguiente fueron derrotados por el general Flavio Belisario en la batalla de Melantias. A fin de evitar nuevas incursiones, el emperador Justiniano I incitó, en primera instancia, el enfrentamiento entre kutriguros y utiguros, sobornando a estos últimos. Luego encargó a los ávaros provenientes del este someter a estas tribus a cambio de oro. De esta manera, las últimas ramas tribales consideradas hunas fueron subyugadas por los ávaros los cuales se posicionaron como la nueva potencia nómada desde la llanura panónica hasta la estepa póntica.

Según algunos autores, los onoguros –junto con remanentes de los utiguros y kutriguros– conformaron la base del pueblo protobúlgaro. La dominación ávara sobre estas tribus nunca fue absoluta, lo cual explica el hecho de que bajo el liderazgo del caudillo Kubrat los protobúlgaros finalmente se sacudieran la tutela de sus señores en el siglo VII y establecieran la Primitiva Gran Bulgaria.

Calderos hunos. Bóna István, Horváth Dávid. Flickr.com/photos. CC BY-SA 2.0.

Cultura

Por su origen geográfico se cree que el idioma huno debió pertenecer a alguna familia lingüística de Asia Central, como la túrquica, yeniseica o mongólica. Otra hipótesis es que fuera de la familia indoeuropea, ya sea irania o incluso eslava, teoría basada en las inscripciones de monedas halladas en tumbas hunas procedentes del actual Afganistán. No obstante los investigadores consideran que la falta de textos hunos impide establecer cualquier filiación más allá de meras elucubraciones.

Los hunos eran nómadas y vivían en chozas temporales, aun así conocían la propiedad de la tierra. Por su condición nómada, la ganadería y la caza tenían un papel más importante en su economía que la agricultura. Las carencias en su dieta eran saciadas por medio del comercio y el saqueo en territorio enemigo. Las armas que empleaban en la guerra eran la espada recta, la lanza, el lazo (cuerda con la que capturaban a sus enemigos) y el arco, que solían disparar desde el caballo. A esto contribuía el uso del estribo, que tomaron de los chinos y que introdujeron más tarde en Persia y Europa. Cabe mencionar la producción de calderos, los cuales demuestran una continuidad cultural con los calderos de los xiongnu. Estos calderos se encuentran a lo largo de toda la estepa euroasiática.

Según las fuentes griegas y romanas, el gobierno de los hunos estaba a cargo de un rey, aunque es discutible cuánto se aplica este término para el caso de los hunos y cuánta autoridad tenía el rey sobre el total de los hunos y demás poblaciones sometidas. Hay casos en los que las fuentes apenas hacen mención de ciertos reyes, lo cual demuestra poca actividad por parte de los hunos o un período de desunión de la horda. En otros casos, con el liderazgo de personalidades más fuertes o carismáticas (por ejemplo, Atila), los hunos fueron capaces de asestar contundentes derrotas a los romanos y germanos. En otros casos, la autoridad estuvo compartida por dos caudillos a la vez, como los casos de Octar y Rugila, Bleda y Atila o Dengizik y Ernak.

Se ha estimado que en 425 eran 60 000 guerreros, totalizando un pueblo de 300 000 personas, entre los que seguramente deban contarse poblaciones subyugadas de origen germánico, eslavo e iranio.

De su religión se sabe muy poco. Aparentemente tenían un tipo de adoración al caballo (ya que estos animales eran una figura casi sagrada para ellos). Si se admite la teoría de que fueron un pueblo de origen altaico, posiblemente practicaran el tengrianismo. Las fuentes romanas suelen referirse a ellos como individuos subhumanos carentes de cualquier clase de dios y moral, sin creencia en otra vida aparte de la terrenal, aunque se sabe que tenían algo parecido a chamanes o brujos en su tribu (que creían en la existencia de abominaciones subterráneas infernales), especializados en la adivinación a partir del examen de restos y huesos de animales. Originalmente cremaban a sus muertos, aunque más adelante comenzaron a inhumarlos. Practicaban tanto la poliandria como la poliginia.

El historiador romano Amiano Marcelino nos dejó un texto donde podemos observar la visión deformada que los romanos tenían sobre los hunos:

Son seres imberbes, musculosos, salvajes, extraordinariamente resistentes al frío, al hambre y la sed, desfigurados por los ritos de deformación craneana y de circuncisión que practicaban, e ignorantes del fuego, de la cocina y de la vivienda.

Los hunos y los húngaros

Durante más de quinientos años se ha creído que los húngaros son descendientes directos de los hunos. Aunque las tribus magiares solo comenzaron a establecerse en la zona geográfica de la actual Hungría a fines del siglo IX (varios siglos después de la desintegración de la confederación de los hunos), este argumento sirvió para legitimar el poder de la casa Árpád y sus descendientes en las tierras que ocuparon. Hay una leyenda medieval que remonta el linaje del caudillo magiar Árpád hasta el propio Atila, hijo de Bendegúz y padre de Csaba, padre de Ed, padre de Ugyek, padre de Álmos, padre de Árpád.

En los siglos posteriores, en el Renacimiento y en la Edad Moderna, continuó vigente esta concepción aunque se le dio menos credibilidad. Esta interrogante comenzó a ocupar a muchos historiadores húngaros en la Edad Moderna y Contemporánea, quienes lentamente fueron hallando las incongruencias del postulado de la descendencia de la casa real húngara desde Atila. El historiador Pál Hunfalvy (1810-1891) fue el primero que consideró esta conexión entre los húngaros y los hunos como algo irreal. Esta postura fue atacada por los historiadores Károly Szabó, Géza Kuun, Géza Nagy, Bernát Munkácsi, József Thúry, Frigyes Hirtl y Ármin Vámbéry. Sin embargo, la cancillería húngara tomó posición en favor de Hunfalvy, manteniéndose académicamente hasta la actualidad.

Los nombres Atila, Csaba y Réka (la esposa de Atila) son muy populares entre los húngaros, incluso y en particular en la actualidad. Por otra parte, en las crónicas húngaras, Bleda, el hermano de Atila, se llama Buda. Esta es la explicación que se le intenta dar desde el Medioevo al origen del nombre de la ciudad de Buda, que posteriormente, unida con Pest, formará la ciudad de Budapest.

Bibliografía

- Asimov, Isaac (1983) La Alta Edad Media: Las edades oscuras, Editorial Alianza.

- Atwood, Christohper (2012) Huns and Xiōngnu: New thoughts on an old problem, in: VV. AA., Studies in History and Culture in Honor of Donald Ostrowski.

- Bock, Susan (1992) Los hunos, tradición e historia, Universidad de Murcia.

- Botton Beja, Flora (2000) China, su historia y su cultura hasta 1800, El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África.

- de la Vaissière, Étienne (2005) Huns et Xiongnu, Central Asian Journal N.º 49, pp. 3-26.

- de la Vaissière, Étienne (2007) Is there a “Nationality of the Hephtalites?”, en: Hephtalites, Bulletine of the Asia Institute N.º 17, pp. 119-132.

- de la Vaissière, Étienne (2005) Sogdian Traders: A History, Leiden.

- de la Vaissière, Étienne (2015) The steppe world and the rise of the Huns, in: Maas, Michael, Age of Attila, Cambridge.

- Gernet, Jacques (2005) El mundo chino, Editorial Crítica.

- Grousset, René (1970) The empire of the steppes, Rutgers University.

- Heather, Peter (2010) Empires and Barbarians: The Fall of Rome and the Birth of Europe, Oxford University Press.

- Homo, León (1971) Nueva historia de Roma, Editorial Iberia, Barcelona.

- Kim, Hyun Jin (2016) The huns, Routledge.

- Kim, Hyun Jin (2013) The huns, Rome and the birth of Europe, Universidad de Cambridge.

- Lebedynsky, Iaroslav (2001) Armes et guerriers barbares au temps des grandes invasions: IVe au VIe siècle apr. J.-C, Errance.

- Maenchen-Helfen, Otto (1973) The world of the huns: studies in their history and culture, University of California.

- Olaya Montero, Nuria (2017) Las fuentes clásicas y orientales relativas a las fronteras septentrionales del Imperio Sasánida (224-651), Universidad Autónoma de Barcelona.

- Sinor, Denis (1990) The hun period, en: Sinor, Denis, Cambridge History of Early Inner Asia, Cambridge.

- Soto Chica, José (2012) Bizancio, la Persia sasánida, los búlgaros y la disputa ávaro-turca por el control de las estepas 557-603, Universidad de Granada.

- Soto Chica, José (2012) Bizantinos, sasánidas y musulmanes: El fin del mundo Antiguo y el comienzo de la Edad Media 565-642, Universidad de Granada.

Cultura material y vida nómada

La cultura material de los hunos estuvo marcada por su condición de pueblo nómada de las estepas. El caballo era el eje de su vida cotidiana y militar: desde muy jóvenes aprendían a montar, y pasaban buena parte de su existencia sobre la silla. Esta destreza ecuestre les permitía recorrer enormes distancias, mantener rebaños en movimiento y ejecutar ataques relámpago que desconcertaban a los ejércitos romanos. Su arma más característica era el arco compuesto, fabricado con láminas de madera, hueso y tendones encolados, que proporcionaba gran potencia y alcance. Combinado con la movilidad de la caballería ligera, este arco convirtió a los hunos en enemigos formidables en campo abierto.

Entre los objetos asociados a su cultura destacan los calderos de bronce, hallados en diversos puntos de Europa oriental, que probablemente tenían funciones rituales y de cohesión comunitaria. Otro rasgo llamativo fue la práctica de la deformación craneal artificial: mediante tablillas o vendas aplicadas en la infancia, los cráneos de algunos individuos adquirían formas alargadas, visibles en numerosos restos arqueológicos. Esta costumbre, compartida con otros pueblos de la estepa, tenía un fuerte componente identitario y simbólico.

La vida cotidiana de los hunos se organizaba en torno a la yurta o tienda transportable, adaptada a un modo de vida nómada que requería desplazamientos estacionales para aprovechar los pastos. La ganadería de caballos, bueyes y ovejas proporcionaba alimento, cuero y lana, mientras el comercio con romanos y pueblos vecinos aportaba metales preciosos, textiles y objetos de lujo que reforzaban el prestigio de los jefes. Todo ello dibuja una cultura flexible, móvil y resistente, que supo aprovechar los recursos de la estepa y, al mismo tiempo, apropiarse de elementos foráneos para consolidar su poder en el corazón de Europa.

Organización política y social

La organización política y social de los hunos no respondía a un modelo estatal en sentido clásico, sino a la lógica de una confederación nómada. Su cohesión se basaba en el liderazgo personal de jefes carismáticos capaces de concentrar riqueza y repartir botín, tributos o regalos entre sus seguidores. El poder se articulaba en torno a una élite guerrera que actuaba como núcleo de mando y que, bajo caudillos como Rugila o Atila, logró integrar a pueblos muy diversos bajo un mismo estandarte.

Las relaciones de clientela eran esenciales. Los jefes hunos ofrecían protección y acceso al botín a cambio de fidelidad y servicio militar. Así, germanos, alanos o sármatas podían integrarse en la confederación sin perder del todo su identidad, siempre que reconocieran la primacía del rey huno. Los pueblos súbditos se veían obligados a suministrar guerreros, alimentos y recursos, mientras los líderes locales recibían prestigio y beneficios por su alianza.

El papel de Atila consistió en llevar este sistema de alianzas al máximo nivel. Desde su corte en la cuenca carpática distribuía tributos exigidos a Constantinopla y Roma, recompensaba a sus partidarios y castigaba con dureza a los que desafiaban su autoridad. La flexibilidad de esta estructura permitía sumar rápidamente nuevos contingentes, pero también generaba fragilidad: tras la muerte de Atila, la falta de un líder con igual prestigio provocó que la confederación se desintegrara con rapidez.

Lengua, onomástica y religión

La lengua de los hunos constituye uno de los grandes enigmas de la Antigüedad tardía. Apenas se conservan unas pocas palabras y nombres transmitidos por autores grecolatinos, lo que ha dado lugar a debates muy vivos. Una parte de la historiografía ha propuesto que los hunos hablaran una lengua de raíz túrquica, apoyándose en paralelos onomásticos con pueblos posteriores de la estepa. Otros investigadores han planteado vínculos con lenguas mongólicas, iranias o incluso con una mezcla de elementos diversos propios de una confederación multiétnica. La ausencia de textos escritos y la escasez de vocabulario conservado impiden resolver el debate, de modo que lo más aceptado hoy es pensar en un mosaico lingüístico en el que coexistían varias tradiciones.

Los nombres personales reflejan bien esta diversidad. El propio Atila aparece con variantes como Attila, Etzel o Atli en diferentes tradiciones, lo que sugiere que la sonoridad de su nombre se adaptaba a las lenguas de germanos, latinos o escandinavos. Otros nombres hunos transmitidos, como Bleda o Dengizich, presentan rasgos que algunos autores vinculan a raíces túrquicas, mientras que otros parecen más cercanos a tradiciones iranias. Este cruce de influencias subraya la naturaleza compuesta de la confederación.

En cuanto a la religión, las fuentes describen a los hunos como practicantes de cultos de tipo chamánico. Se han hallado calderos rituales que pudieron utilizarse en banquetes o ceremonias de cohesión comunitaria, y algunos testimonios mencionan sacrificios animales y augurios interpretados por especialistas religiosos. No existía un panteón claramente definido, sino un conjunto de prácticas ligadas a la veneración de fuerzas naturales y a la búsqueda de protección espiritual en la guerra. Con la expansión hacia Europa, los hunos entraron en contacto con el cristianismo y otras religiones, aunque sin abandonar sus ritos tradicionales. La religión, como la lengua, refleja esa mezcla y adaptabilidad que caracterizó a la sociedad hunna.

Ilustración medieval del saqueo de una villa romana por los hunos. Pintura del artista Georges Rochegrosse, representando el ataque huno en la Galia. Refuerza visualmente la agresividad de las campañas occidentales. Original file (3,200 × 2,127 pixels, file size: 1.4 MB). Users: Finn Bjørklid, Shakko, Guise. Creative Commons CC0 License.

Los hunos y los húngaros (diferenciación histórica y mitos de continuidad)

La relación entre hunos e húngaros ha sido motivo de confusión durante siglos y constituye uno de los temas más delicados de la historiografía europea. La semejanza de los nombres llevó a identificar en ocasiones a los magiares, que llegaron a la cuenca carpática en el siglo IX, con los hunos de Atila, que habían desaparecido casi cuatrocientos años antes. Esta asociación se reforzó en la Edad Media a través de crónicas, leyendas y tradiciones orales que buscaban otorgar a los reinos húngaros un linaje heroico vinculado al gran caudillo de la Antigüedad tardía.

En el plano histórico, sin embargo, las diferencias son claras. Los hunos irrumpieron en Europa hacia el 370, formaron una confederación multiétnica bajo líderes como Atila y desaparecieron tras su muerte en el 453 y la derrota en el Nedao en 454. Los magiares, por el contrario, eran un pueblo fino-úgrico procedente de las estepas urálicas que, tras convivir con pueblos túrquicos en la región del Volga y el Don, emprendieron hacia el siglo IX una migración que los llevó a establecerse de forma estable en la misma cuenca carpática que siglos antes había sido base de Atila. Aunque compartieron un entorno geográfico semejante y ciertos rasgos de vida nómada y militar, no existe continuidad étnica ni lingüística entre hunos y magiares.

La confusión se alimentó de la necesidad política e ideológica de legitimar reinos y dinastías. En la Gesta Hungarorum, crónica del siglo XII, se afirmaba que los húngaros descendían de los hunos y que Árpád, líder de la conquista magiar, era heredero de Atila. Este relato proporcionaba una identidad gloriosa, capaz de situar a los húngaros como protagonistas de la historia europea desde la Antigüedad. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, esta tradición fue repetida y reelaborada, consolidando un mito nacional que se mantuvo vivo incluso en la historiografía romántica del siglo XIX.

Las investigaciones lingüísticas y arqueológicas modernas han desmontado esa supuesta continuidad. El húngaro es una lengua fino-úgrica, emparentada con el finés y el estonio, sin relación con las lenguas túrquicas o con la tradición nómada de los hunos. Los restos arqueológicos tampoco muestran una línea directa de sucesión, aunque sí revelan un fenómeno común a la estepa: la absorción y mezcla de pueblos a lo largo del tiempo. Lo que sí puede afirmarse es que la memoria de Atila y de los hunos fue adoptada por los húngaros como parte de su imaginario fundacional, convirtiéndose en un recurso de cohesión cultural y política.

De este modo, la vinculación entre hunos y húngaros pertenece más al terreno de la mitología nacional que al de la historia factual. La coincidencia geográfica y el poder evocador del nombre hicieron posible que Atila fuese considerado un antepasado simbólico de los magiares, aun cuando la evidencia documental y arqueológica apunta en otra dirección. Este mito, más allá de su falta de base histórica, refleja cómo las sociedades construyen narrativas de origen que combinan hechos, recuerdos y aspiraciones para proyectar una identidad perdurable.

Los hunos que irrumpieron en Europa a finales del siglo IV pudieron haber sido una rama occidental de los xiongnu, confederación de tribus nómadas del noreste de China y de Asia Central a la que las fuentes atribuyen un carácter protomongol o prototúrquico. Aunque la relación directa sigue siendo objeto de debate, lo cierto es que estos pueblos compartían una cultura ecuestre muy definida, donde la guerra era una extensión de la vida cotidiana. Su superioridad frente a muchos adversarios, incluso frente a sociedades dotadas de una cultura más compleja o de instituciones más refinadas, se basó en una combinación de factores: una notable predisposición al combate, una movilidad casi inigualable gracias a sus caballos pequeños, resistentes y veloces, y el dominio de un arma que marcó la diferencia en la estepa y más allá, el arco compuesto. Con estas cualidades, los hunos europeos se convirtieron en un desafío formidable para los imperios romano de Oriente y de Occidente.

En ese contexto nació Atila, hacia el año 400, probablemente en algún lugar de la cuenca carpática o de las estepas danubianas. Sobre su infancia las fuentes apenas ofrecen datos, pero la imagen que ha llegado hasta nosotros sugiere que desde muy joven habría sido formado en las destrezas propias de su pueblo: la equitación, el tiro con arco, la caza y la vida nómada. La suposición de que en la adolescencia ya se mostraba como un jefe prometedor y un guerrero experimentado resulta verosímil, aunque carecemos de pruebas directas que lo confirmen. Tras la muerte de su padre, Atila quedó bajo la tutela de su tío Rugila, líder de los hunos en ese momento. Con él habría aprendido no solo el arte de la guerra, sino también las claves de la diplomacia y la organización de una confederación multiétnica, experiencias que más tarde le permitirían consolidar un poder sin precedentes.

El mundo del Mediterráneo sobre el 450 d. C. Shepherd, William R.: Historical Atlas. New York: Henry Holt and Company, 1923. CC BY-SA 4.0. Original file (SVG file, nominally 1,648 × 1,049 pixels, file size: 2.25 MB).

Tras la muerte de Rugila, jefe huno de gran prestigio, el poder pasó en 434 a sus sobrinos Atila y Bleda. Durante algo más de una década ambos gobernaron conjuntamente la confederación hunna, compartiendo el trono y consolidando la autoridad de su familia. Este sistema de coreinado, habitual en sociedades nómadas para mantener la unidad entre clanes y facciones, permitió reforzar la posición de los hunos frente al Imperio romano de Oriente, con el que negociaron tributos cada vez más elevados. Fue una etapa clave de aprendizaje político para Atila, en la que los hunos aseguraron recursos, expandieron su influencia y prepararon la estructura que, tras la muerte de Bleda hacia 445, quedaría bajo el mando exclusivo de Atila.

El trono compartido

1 Predecesores (Uldin, Rugila)

El ascenso de Atila se entiende mejor si se recorren las décadas previas, cuando jefes hunos consolidaron una presencia estable entre el bajo Danubio y la estepa póntica. Uldin aparece en las fuentes a comienzos del siglo V como un líder capaz de negociar y guerrear con los imperios romanos. En torno al 400, contingentes hunos bajo su autoridad derrotaron a Gaínas, general godo sublevado al norte del Danubio, y poco después Uldin protagonizó incursiones en Tracia y Mesia. En 408 tomó la fortaleza de Castra Martis, pero su empuje decayó por deserciones internas y por la habilidad romana para atraer a sus subordinados con pactos y paga. Tras 409 su figura se diluye, reflejo de la volatilidad de una confederación que dependía del prestigio personal y del reparto de botín.

A Uldin le sucedieron varias jefaturas hasta que, ya en la década de 420, destaca Rugila (también llamado Rua). Su liderazgo marca un cambio de escala: la confederación hunna actúa como actor diplomático reconocido por Constantinopla y, al mismo tiempo, como proveedor de tropas mercenarias que intervienen en la política del Occidente romano. El caso de Aecio, que recurrió a apoyos hunos para imponerse en Italia en 425, ilustra el alcance de esa red. Hacia el Rin, el hermano de Rugila, Octar, ejerce autoridad sobre grupos hunos occidentales y muere en torno a 430 durante una campaña contra burgundios. La muerte de Rugila en 434 abre una transición crucial: sus sobrinos, hijos de Mundzuk, heredan el peso de la jefatura y dan forma al período de coreinado que desembocará en la hegemonía de Atila.

2 Coreinado de Atila y Bleda

En 434 la jefatura recae de manera conjunta en Atila y su hermano Bleda. El reparto del poder entre hermanos no era excepcional en sociedades de la estepa: permitía integrar facciones y clanes diversos, cubrir frentes distintos del espacio imperial y reducir el riesgo de fractura inmediata. El coreinado funcionó como etapa de consolidación. La corte —un centro móvil asentado en la llanura panónica— se afirmó como foco de redistribución de riqueza, canalizando tributos de Constantinopla, botines de campañas balcánicas y obsequios diplomáticos. Esa riqueza no era mero lujo: servía para comprar lealtades, premiar a jefes subordinados germanos y alanos, sostener el prestigio de los comites y financiar la logística de una caballería que debía permanecer lista para moverse con rapidez.

En este marco, Bleda y Atila combinan coerción y diplomacia. La frontera danubiana ve alternarse embajadas y amenazas, mientras se afianzan mercados regulados donde hunos y romanos intercambian bienes bajo protección mutua. La política interior es igualmente activa: pueblos incorporados como gépidos, hérulos, esciros u ostrogodos quedan vinculados a la jefatura por relaciones de clientela, con obligaciones de aporte militar y fiscal. El resultado es una confederación multinodal, flexible, pero dependiente de un flujo constante de recursos y de la autoridad personal de sus dirigentes. Hacia 445, Bleda desaparece de las fuentes —probablemente muerto— y Atila queda como rey único. Para entonces, la maquinaria político-militar ya está en marcha y el prestigio de la casa de Mundzuk bien asentado, de modo que la transición a la monarquía única no desbarata la estructura, sino que la concentra.

3 Primeros tratados y tributos con Constantinopla

La relación con el Imperio romano de Oriente durante el coreinado se articuló en torno a tratados que fijaban tributos, normas comerciales y obligaciones recíprocas. El acuerdo más significativo fue el tratado concluido en Margus (hoy Požarevac) en 435, negociado por enviados imperiales con Atila y Bleda. Sus cláusulas condensan el equilibrio de fuerzas del momento. Por un lado, Constantinopla se comprometía a devolver a los fugitivos hunos refugiados en territorio imperial y a impedir que sus aliados apoyasen a enemigos de la confederación. Por otro, se establecían mercados fronterizos supervisados en la orilla romana del Danubio para reducir el bandolerismo y canalizar el intercambio. La pieza clave era el tributo anual: las fuentes coinciden en que se incrementó de forma notable respecto a acuerdos previos, situándolo en torno a setecientas libras de oro, una cifra que Oriente podía asumir a cambio de paz en los Balcanes y libertad de maniobra en otras fronteras.

El tratado no zanjó la tensión estructural. La frontera danubiana era porosa, el contrabando y el secuestro de comerciantes seguían generando incidentes, y tanto hunos como romanos utilizaban la amenaza de la fuerza para presionar en nuevas negociaciones. Aun así, el sistema de tributos cumplía una función económica y política central. Para Constantinopla, el oro era más barato que una guerra prolongada y compraba tiempo para fortificar ciudades, reorganizar ejércitos y administrar crisis internas. Para la corte hunna, el flujo de metales preciosos alimentaba el circuito de redistribución que sostenía la fidelidad de las élites y permitía planificar campañas. Cuando las cláusulas relativas a fugitivos y territorios sagrados se sintieron vulneradas —episodios como el saqueo de tumbas hunas por actores locales en la zona de Margus se convirtieron en casus belli—, la paz se quebró y el equilibrio saltó por los aires con las campañas de 441–447. Pero esa ya es la antesala del Atila rey único. En el período de coreinado, lo decisivo es que los hunos lograron que un gran imperio agrícola y urbano les transfiriera de forma regular una parte de su riqueza, reconocimiento implícito de la nueva jerarquía de poder en la cuenca carpática.

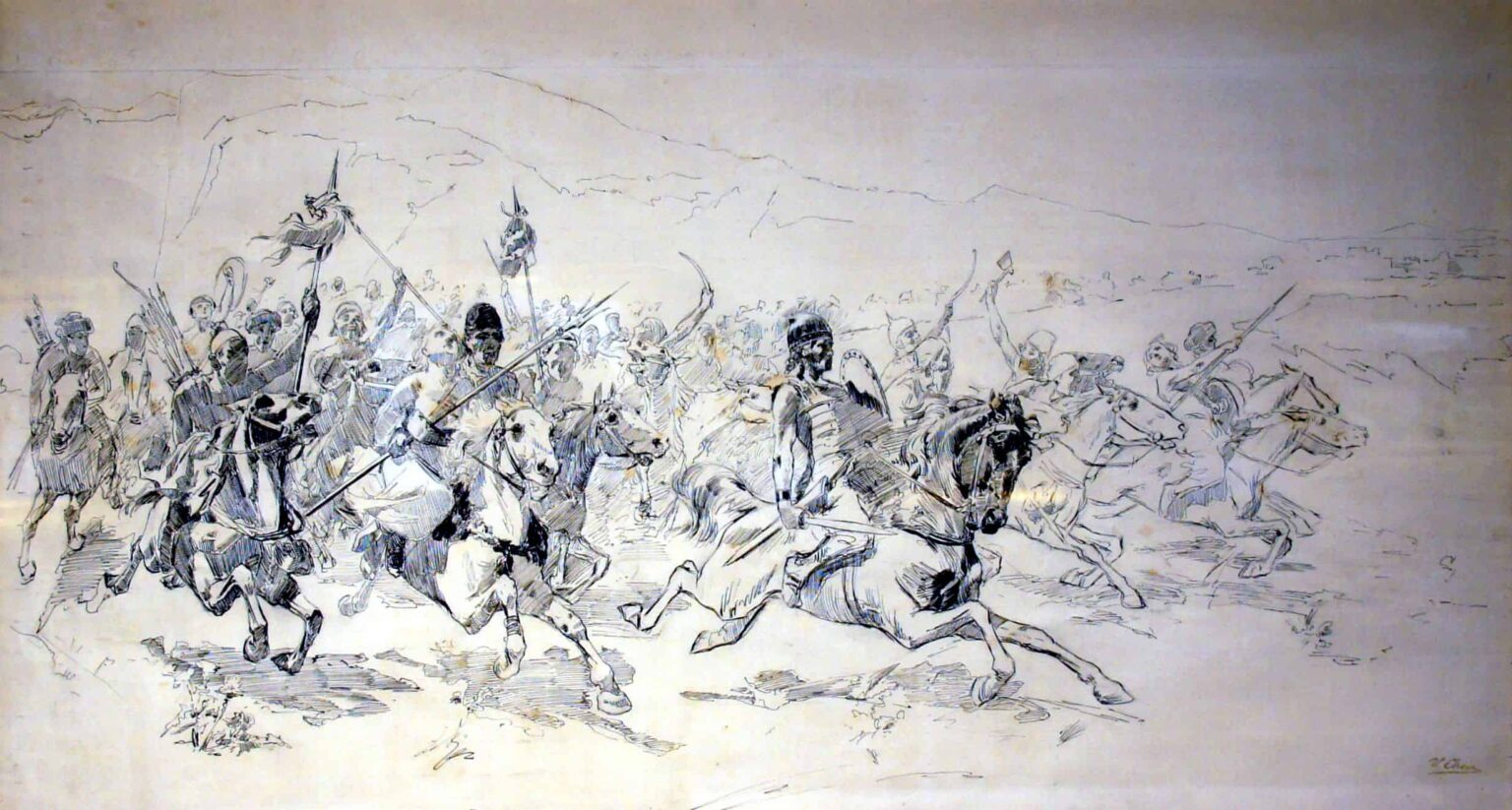

Atila y los hunos (Ulpiano Checa), tinta sobre papel, 65 x 103,5 cm. 1891. Museo Ulpiano Checa. Poniol. CC BY-SA 4.0. Original file (2,466 × 1,322 pixels, file size: 626 KB).

Rey único

1 Muerte de Bleda y consolidación del poder

Hacia el año 445 desaparece de las fuentes Bleda, hermano mayor de Atila y su compañero en el gobierno conjunto. Jordanes sugiere que fue asesinado por instigación de Atila, aunque otros testimonios simplemente señalan que murió sin precisar las circunstancias. Sea cual fuere la causa, el resultado fue el ascenso de Atila como único jefe de la confederación hunna. Esta transición marcó un punto de inflexión, porque por primera vez en décadas el liderazgo se concentró en una sola figura con suficiente prestigio, carisma y recursos para mantener unida la estructura política.

Atila supo aprovechar la red de alianzas y tributos tejida en el período de coreinado para consolidar un poder personal. En lugar de fragmentarse, la confederación reforzó su cohesión, ya que el rey único encarnaba el centro de autoridad y se convirtió en árbitro supremo de las relaciones entre clanes hunos y pueblos súbditos. Su capacidad militar, combinada con la diplomacia y el temor que inspiraba, le permitió someter con firmeza a quienes dudaban de su primacía. En este momento comienza el periodo de mayor expansión y visibilidad histórica de los hunos en Europa.

2 Corte y centro de poder en la llanura danubiana

El núcleo del poder de Atila se situó en la cuenca carpática, especialmente en la llanura del Danubio medio, un espacio estratégico entre Europa central y oriental. Allí estableció su corte, que las fuentes describen como un lugar sorprendente por su mezcla de austeridad nómada y riqueza exhibida. El testimonio más detallado procede del diplomático Prisco de Panio, que en 449 visitó la corte hunna y narró sus impresiones. Según su relato, el palacio de Atila no se distinguía por el lujo de materiales preciosos, sino por la magnitud de la autoridad que representaba. El rey vivía en una residencia de madera, sin adornos excesivos, mientras que sus subordinados y visitantes ostentaban joyas y ropajes fastuosos.

La corte funcionaba como centro político y económico de la confederación. Allí se recibían embajadas romanas, se organizaban banquetes ceremoniales y se gestionaba el reparto de tributos y botines. Prisco describe un protocolo rígido en el que Atila imponía su autoridad mediante gestos de sobriedad, rechazando copas de oro o vajillas de plata para beber en recipientes más simples, mientras los presentes competían en magnificencia. Esta combinación de austeridad personal y riqueza redistribuida reforzaba la imagen de Atila como líder supremo, al tiempo que mantenía el equilibrio de poder entre las élites hunas y los jefes aliados de origen germano o alano.

3 Administración y economía del “imperio” huno (tributos, botín, redistribución)

Aunque los hunos no desarrollaron un aparato administrativo comparable al de Roma, su “imperio” se sostuvo en un sistema económico complejo y eficaz para una sociedad de las estepas. La base era el tributo exigido a Constantinopla y, en menor medida, a Roma, que aportaba grandes cantidades de oro de forma regular. Estas transferencias se complementaban con el botín obtenido en campañas militares y con el saqueo de ciudades y territorios fronterizos. El oro y los bienes adquiridos no se acumulaban sin más, sino que se redistribuían en la corte para mantener la lealtad de los jefes subordinados y garantizar el funcionamiento de la confederación.

Este mecanismo de redistribución tenía un fuerte componente político. Atila premiaba a quienes se mantenían fieles, otorgándoles riquezas, rehenes prestigiosos y derechos sobre tierras o pueblos sometidos, mientras castigaba con dureza las deserciones o rebeliones. Así, la economía de su imperio estaba al servicio de la estabilidad política. Los pueblos sometidos aportaban además contingentes de guerreros, ganado y alimentos, que servían para sostener las campañas y alimentar a la corte itinerante. El comercio también desempeñó un papel, ya que los mercados fronterizos regulados por tratados permitían intercambiar productos agrícolas, ganado y objetos artesanales con los romanos, aunque bajo estricta supervisión para evitar fraudes.

El resultado fue una estructura imperial sui generis: sin burocracia escrita ni administración territorial, pero con una eficacia notable para movilizar recursos, mantener una confederación multiétnica y proyectar poder militar a larga distancia. Esta economía de guerra y tributo, centrada en la persona de Atila y en su corte danubiana, explica tanto el esplendor momentáneo de su poder como la fragilidad del sistema tras su muerte, cuando sin un líder capaz de mantener la redistribución el entramado político se desmoronó.

Atila en Occidente

1 Campañas balcánicas (441–447) y diplomacia con Oriente

La etapa de Atila como rey único comenzó con una serie de ofensivas en los Balcanes que pusieron de manifiesto su capacidad de proyectar poder contra el Imperio romano de Oriente. En 441, aprovechando que las fuerzas imperiales estaban comprometidas en Sicilia frente a los vándalos, Atila y sus hunos atravesaron el Danubio y saquearon ciudades como Naissus y Viminacium. Las defensas romanas se mostraron incapaces de detener la rapidez de las incursiones, y en pocos meses el norte de los Balcanes quedó devastado.

En 447 los hunos reanudaron la ofensiva con aún mayor intensidad. La campaña alcanzó incluso las proximidades de Constantinopla, y solo la fortificación de la capital —reforzada por el emperador Teodosio II con las murallas teodosianas— evitó un desastre mayor. Las consecuencias diplomáticas fueron inmediatas: el Imperio de Oriente se vio obligado a firmar nuevos tratados que multiplicaban el tributo anual hasta tres mil libras de oro y fijaban duras condiciones para los fugitivos y los intercambios comerciales. Estos acuerdos, aunque humillantes para Constantinopla, compraban tiempo y paz relativa, y proporcionaban a Atila los recursos necesarios para sostener a su confederación multiétnica.

2 Campaña de la Galia (451) y los Campos Cataláunicos

El año 451 marca el momento culminante de la presencia hunna en Occidente. Invocando disputas dinásticas y aprovechando la división interna entre los pueblos germanos establecidos en la Galia, Atila cruzó el Rin al frente de un ejército heterogéneo compuesto por hunos, gépidos, ostrogodos, rugios y otros aliados. Su avance fue rápido y devastador: saquearon ciudades, entre ellas Metz, y pusieron sitio a Orleans. El objetivo parecía ser someter el corazón de la Galia romana, en un movimiento que podía haber cambiado el equilibrio de poder en Occidente.

Sin embargo, el general romano Flavio Aecio logró articular una coalición formidable que reunió a visigodos, burgundios, francos y tropas romanas. El choque decisivo tuvo lugar en los Campos Cataláunicos, cerca de la actual Chalons-en-Champagne. La batalla, una de las más célebres de la Antigüedad tardía, terminó en una retirada de Atila tras combates encarnizados. Aunque el resultado no fue una victoria aplastante para Roma, sí frenó el avance hunno y reforzó la figura de Aecio como defensor de Occidente. Para los visigodos, la muerte de su rey Teodorico en el combate dio un tinte heroico a la resistencia.

3 Relaciones con Aecio, visigodos y otros aliados/enemigos

La campaña gala refleja el complejo entramado de alianzas y enemistades que caracterizó la política de Atila en Occidente. Con Aecio mantuvo una relación ambivalente: en el pasado el general romano había recurrido a tropas hunas para imponerse en la corte de Rávena, y es probable que existiera entre ambos una mezcla de respeto personal y rivalidad estratégica. Cuando Atila se lanzó contra la Galia, Aecio supo movilizar precisamente a los antiguos aliados del rey huno, transformando la red de clientelas en una coalición anti-hunna.

Los visigodos desempeñaron un papel central. Establecidos en Tolosa como federados de Roma, aportaron una fuerza militar que equilibró el peso de la caballería hunna. La relación entre Atila y los visigodos era de enemistad abierta, pues los hunos habían sometido en el pasado a ramas góticas orientales y no existía margen para la cooperación. Otros pueblos, como los francos y los burgundios, se sumaron al bando romano por interés en frenar la expansión hunna. Entre los aliados de Atila destacaron los ostrogodos, que aportaron contingentes significativos, así como gépidos y alanos bajo distintas jefaturas.

Este sistema de alianzas, frágil y condicionado por la distribución del botín, explica tanto la fuerza momentánea de Atila como la imposibilidad de consolidar un dominio estable sobre la Galia. Su prestigio como líder guerrero se mantuvo, pero la derrota relativa en los Campos Cataláunicos mostró los límites de una confederación que dependía de la cohesión de muchos pueblos diversos. Pese a todo, Atila conservó su autoridad y en el año siguiente dirigiría su mirada hacia Italia, abriendo un nuevo capítulo de su historia.

El camino de las fuerzas hunas en la invasión de la Galia, hasta la Batalla de los Campos Cataláunicos. MapMaster derivative work: Rowanwindwhistler. CC BY-SA 4.0-.

Invasión de Italia y muerte de Atila

1 Italia (452) y el encuentro con el papa León I

Tras el fracaso relativo de la campaña en la Galia, Atila dirigió su atención hacia Italia. En 452 cruzó los Alpes y penetró en el valle del Po con un ejército aún formidable, acompañado de contingentes hunos y aliados germanos. Varias ciudades del norte fueron saqueadas, entre ellas Aquilea, cuya destrucción quedó grabada en la memoria medieval. El avance provocó una ola de pánico en la península, pues Roma parecía una presa fácil tras décadas de debilitamiento del Imperio de Occidente.

En este contexto se produjo uno de los episodios más célebres de la Antigüedad tardía: el encuentro entre Atila y una delegación encabezada por el papa León I. Las fuentes no son unánimes en describir lo sucedido, pero todas coinciden en que Atila decidió retirarse sin marchar sobre Roma. Las interpretaciones varían. Algunos autores antiguos hablaron de la autoridad espiritual del pontífice y de la intervención divina que habría amedrentado al caudillo huno. Otros historiadores modernos sugieren razones más pragmáticas: la amenaza de hambrunas por la escasez de recursos en Italia septentrional, la epidemia de peste que se extendía en la región, y la presión militar de tropas enviadas desde Constantinopla. La retirada no disminuyó el prestigio de Atila, pero sí mostró que incluso su poder tenía límites.

2 Muerte de Atila (453): versiones y debate

Un año después, en 453, Atila murió de forma repentina en su residencia del Danubio medio. La noticia sorprendió a contemporáneos y enemigos, que veían en él al líder indestructible de la estepa. La versión más difundida sostiene que falleció en la noche de su boda con Ildico, una joven de origen germánico, víctima de una hemorragia nasal o interna que lo ahogó en su propio lecho. Jordanes presenta este relato con tintes morales, como castigo divino por sus excesos. Otros cronistas recogieron la sospecha de que Ildico pudo haberlo asesinado, quizá instigada por romanos o por facciones internas. La falta de pruebas hace imposible determinar la causa exacta, pero la súbita desaparición del caudillo, en plena madurez, marcó el comienzo del colapso de la confederación hunna.

3 Sucesión y desintegración: Ellac, Dengizich, Ernak

Atila dejó varios hijos, de los cuales Ellac, Dengizich y Ernak son los más mencionados en las fuentes. La tradición de las estepas no conocía una sucesión hereditaria estable, y la división del poder entre hermanos debilitó la unidad de la confederación. Ellac, el primogénito, asumió inicialmente el liderazgo y trató de mantener la autoridad sobre los pueblos sometidos. Sin embargo, la ausencia del prestigio personal de su padre hizo que las tribus germanas y otros aliados cuestionaran la hegemonía hunna. La cohesión que Atila había logrado mediante la redistribución de riquezas y el terror militar se desmoronó en cuestión de meses, al tiempo que los pueblos federados reclamaban su independencia.

Dengizich intentó más tarde reactivar la potencia hunna mediante incursiones en territorio romano, pero con escaso éxito. Ernak, por su parte, sobrevivió en las fuentes orientales como líder de un grupo reducido, que algunos estudiosos relacionan con los posteriores búlgaros onogures. En conjunto, los hijos de Atila no lograron mantener el legado paterno, y el poder hunno se fragmentó rápidamente.

4 Batalla del Nedao (454) y fin de la hegemonía hunna

El golpe definitivo se produjo en 454 con la batalla del Nedao, librada en Panonia contra una coalición de pueblos germánicos encabezada por gépidos, ostrogodos y rugios. Las fuentes señalan que Ellac dirigía a los hunos, pero fue derrotado y pereció en el combate. La batalla simboliza el derrumbe de la hegemonía hunna en Europa central: los pueblos sometidos se rebelaron, reclamaron su autonomía y terminaron por destruir el aparato político que Atila había construido.

Tras el desastre del Nedao, los hunos dejaron de ser una fuerza dominante. Algunos grupos se dispersaron hacia el este, otros se integraron en nuevas confederaciones de la estepa, y unos pocos permanecieron en la región danubiana bajo líderes secundarios. En apenas un año, la muerte de Atila y la derrota de sus hijos borraron del mapa europeo a la potencia que había hecho temblar a Roma. El recuerdo, sin embargo, perduró en la memoria histórica y en las leyendas medievales, donde Atila siguió encarnando la figura del conquistador absoluto y del enemigo temido por todos.

Ilustración de Atila de Edda poética. Poetic Edda – en.wikipedia (original: illustration from Fredrik Sander’s 1893 Swedish edition of the Poetic Edda [1]). Dominio Público.

Apariencia, carácter y nombre

1 Retrato de Prisco y otros autores

El retrato físico de Atila procede casi exclusivamente del historiador bizantino Prisco de Panio, quien visitó su corte en 449 y dejó una descripción de primera mano. Según su relato, Atila no impresionaba por la altura ni por la belleza, sino por una presencia severa y contenida. Era de baja estatura, con tórax ancho, cabeza grande y mirada penetrante. Tenía la nariz chata y la tez morena, rasgos que los autores grecolatinos consideraban característicos de los pueblos de la estepa. Lo más llamativo, sin embargo, no eran sus facciones, sino su actitud: sobria, austera y sin ostentación, en contraste con el boato de los jefes y nobles que le rodeaban.