El puente sobre el río Guadalquivir, al fondo la Torre de la Calahorra. Este monumento está declarado en el registro de bienes de interés cultural del patrimonio histórico español. Foto: Rafesmar. CC BY-SA 4.0. Original file (5,184 × 3,456 pixels, file size: 3.99 MB). Ver art. principal.

El Puente Romano de Córdoba, que cruza el río Guadalquivir, fue construido en el siglo I a. C. durante la época romana, probablemente bajo Augusto. Sustituyó a un antiguo paso de madera y se convirtió en una infraestructura clave de la Vía Augusta, que conectaba la región bética con el resto de Hispania y el Mediterráneo.

Con sus dieciséis arcos de piedra, este puente ha sido reformado y mantenido a lo largo de los siglos —visigodos, musulmanes y cristianos lo adaptaron a sus necesidades—, lo que explica su excelente estado de conservación actual. Es uno de los ejemplos más notables de la durabilidad de la ingeniería civil romana en la península ibérica.

Al extremo sur del puente se alza la Torre de la Calahorra, una fortificación de origen islámico erigida para proteger el acceso a la ciudad. Reformada en época cristiana, hoy alberga un museo histórico y constituye, junto al puente, un conjunto monumental que ilustra la superposición de culturas que caracteriza a Córdoba.

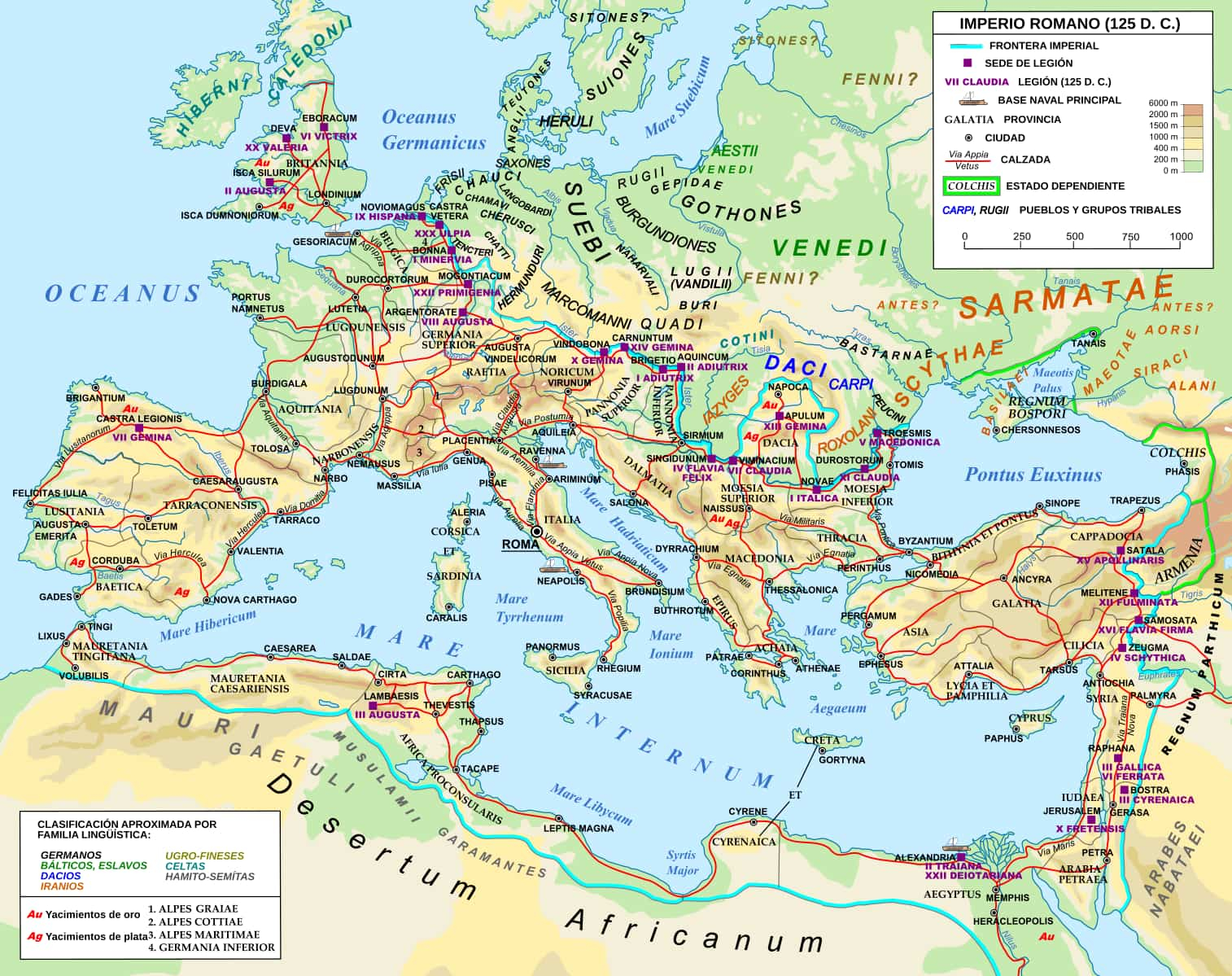

El Imperio romano fue una de las estructuras políticas, culturales y territoriales más vastas y duraderas de la Antigüedad. A lo largo de más de cinco siglos, Roma extendió su dominio desde las islas británicas hasta el desierto de Arabia, y desde el Atlántico hasta las orillas del Éufrates, creando un espacio unificado en torno al Mediterráneo que los antiguos llamaron Mare Nostrum, “nuestro mar”.

Más allá de su poder militar, Roma supo articular un modelo de gobierno, derecho y cultura que dejó una huella indeleble en la historia posterior. Su red de calzadas, acueductos, ciudades planificadas y monumentos públicos transformó paisajes enteros y facilitó la integración económica y administrativa de territorios muy diversos. La expansión del latín, del derecho romano y de las instituciones imperiales dio forma a buena parte de la identidad de Europa occidental y del Mediterráneo.

El Imperio no fue solo una maquinaria política: fue también un espacio de intercambio intenso, donde pueblos, religiones e ideas convivieron, se mezclaron y dieron lugar a nuevas formas de vida. Aun tras su caída en Occidente en el siglo V, su legado continuó vivo durante siglos en las lenguas, las leyes, la religión, el urbanismo y la memoria cultural de los pueblos que habían formado parte de él.

Máxima expansión del Imperio romano. (Año 117 d.C). Mapa: ArdadN de Wikipedia en inglés. Spanish version Nachosan. Dominio Público. Original file (SVG file, nominally 2,180 × 1,600 pixels, file size: 1.89 MB).

Se conoce como Hispania romana a los territorios de la península ibérica y las islas Baleares durante el periodo histórico de dominación romana.

Este periodo se encuentra comprendido entre 218 a. C. (fecha del desembarco romano en Ampurias) y los principios del siglo V (cuando, tras la caída del Imperio romano de Occidente, en 476, entran los visigodos en la Península, sustituyendo a la autoridad de Roma). A lo largo de este extenso periodo de prácticamente siete siglos, tanto la población como la organización política del territorio hispánico sufrieron profundos e irreversibles cambios, y quedarían marcadas para siempre con la inconfundible impronta de la cultura y las costumbres romanas.

De hecho, tras el periodo de conquistas, Hispania pasó a ser en una parte fundamental del Imperio romano, proporcionando a este un enorme caudal de recursos materiales y humanos, y siendo durante siglos una de las partes más estables del mundo romano y cuna de algunos gobernantes del imperio.

El proceso de asimilación del modo de vida romano y su cultura por los pueblos sometidos se conoce como romanización. El elemento humano fue su más activo factor, y el ejército el principal agente integrador.

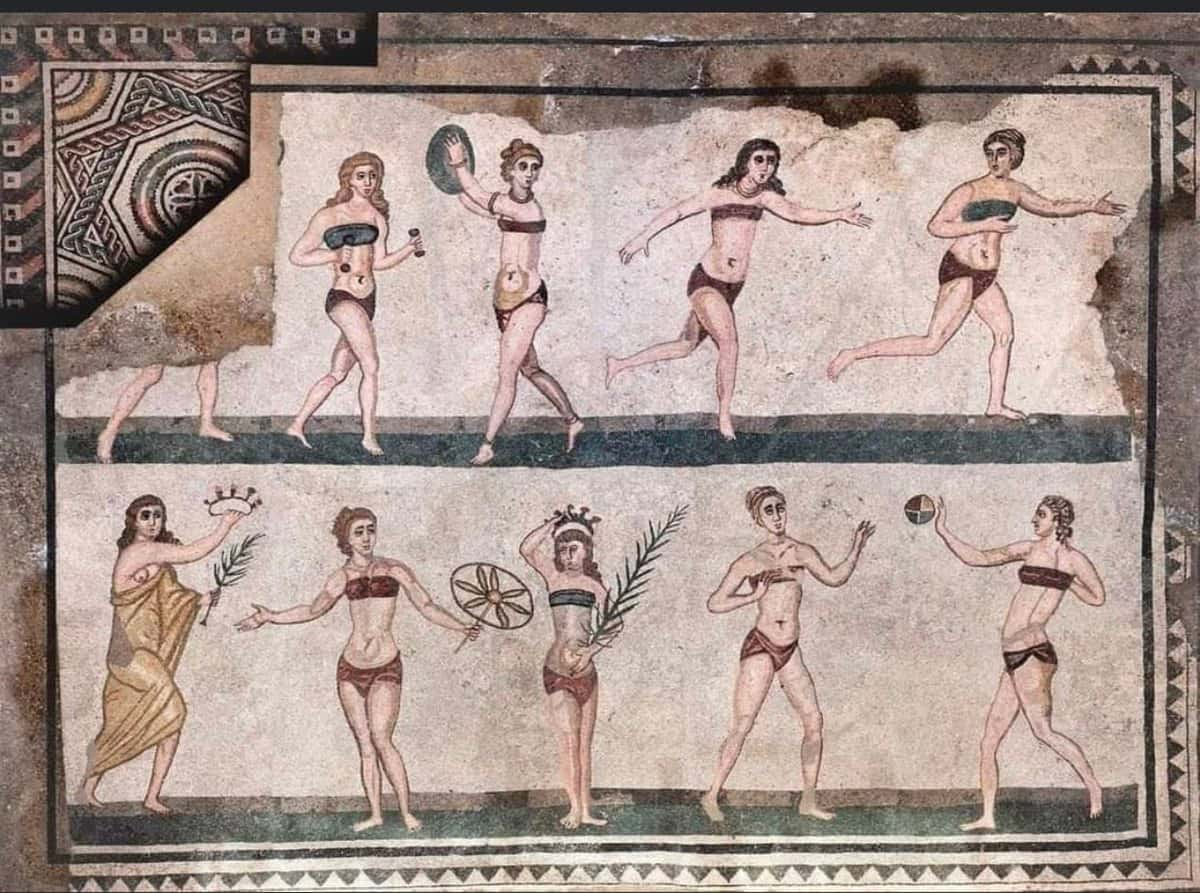

La sociedad hispana se organizó como la del resto del Imperio romano, en hombres libres y esclavos. Los hombres libres podían participar en el gobierno, votar en las elecciones y ser propietarios de tierras. Los esclavos, en cambio, no tenían ningún derecho y eran propiedad de algún hombre libre. Las mujeres podían ser libres o esclavas, pero no tenían los mismos derechos que los hombres.

-Introducción

-Terminología: Iberia e Hispania

-Historia:

A-Conquista de Hispania.

– Introducción

– La invasión de Roma

– La guerra entre Cartago y Roma

– Las guerras de conquista

– Viriato y la rebelión de Lusitania

– La guerra contra los pueblos celtíberos

– Numancia

– Las guerras civiles

– Las guerras cántabras

B- Romanización de Hispania.

– Introducción. Definición

– Organización política. Divisiones administrativas.

– Instituciones y administración

– Derecho romano y ciudadanía

– Religión y culto imperial

– Transformación de las élites indígenas

– La organización política local

– Las magistraturas locales

– La Curia

– La Lengua y cultura latina

C- Economía y sociedad

– Agricultura, minería y comercio

– Vías romanas y comunicaciones

– Vida urbana y rural

– Esclavitud y estratos sociales

D- Ciudades

Las primeras ciudades privilegiadas con el estatuto de colonia romana fueron:

- Corduba (Corduba Colonia Patricia, actual Córdoba) en el 46 a. C.

- Tarraco (Colonia Iulia Vrbs Triumphalis Tarraconensis, actual Tarragona) en el 45 a. C.

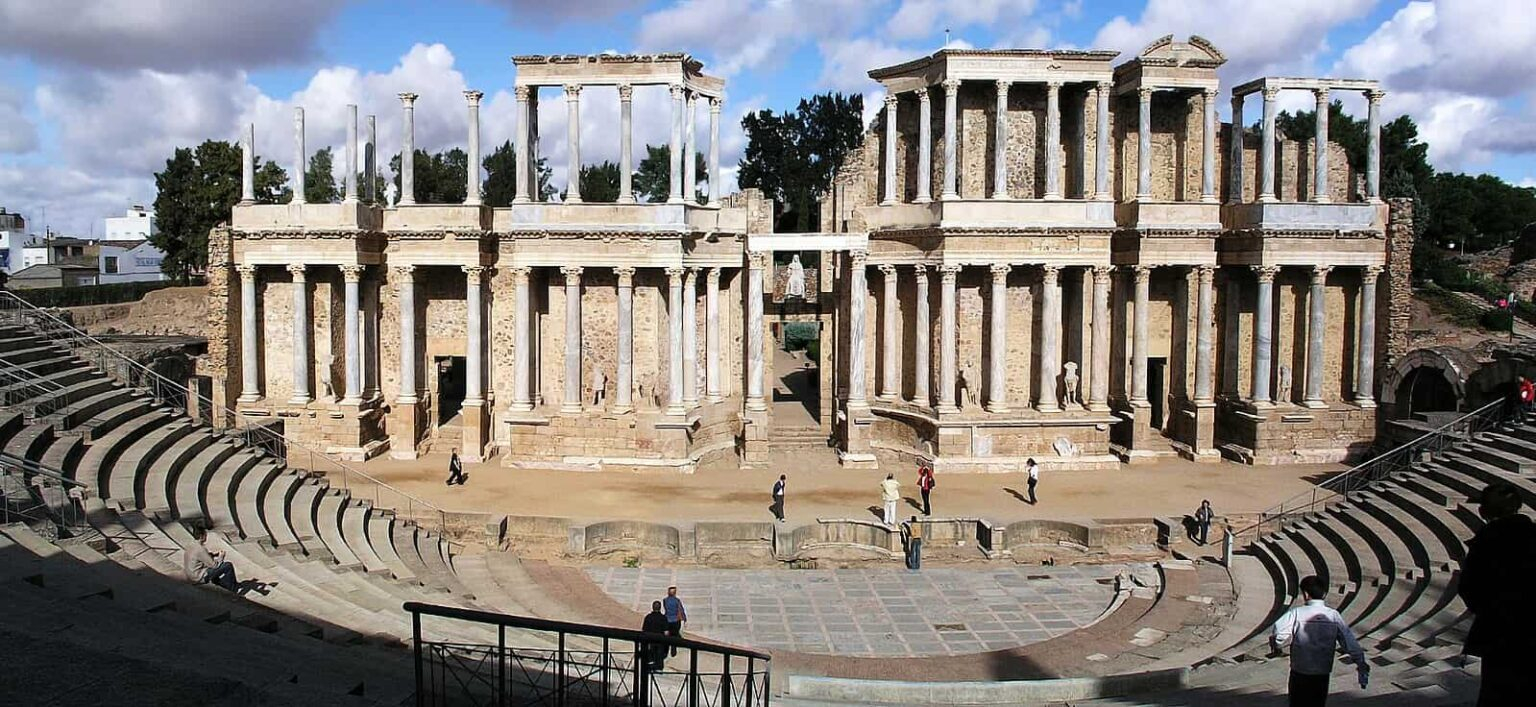

- Emerita (Colonia Iulia Augusta Emerita, actual Mérida) en el 25 a. C.

- Carthago Nova (Colonia Vrbs Iulia Nova Carthago, actual Cartagena) en el 44 a. C.

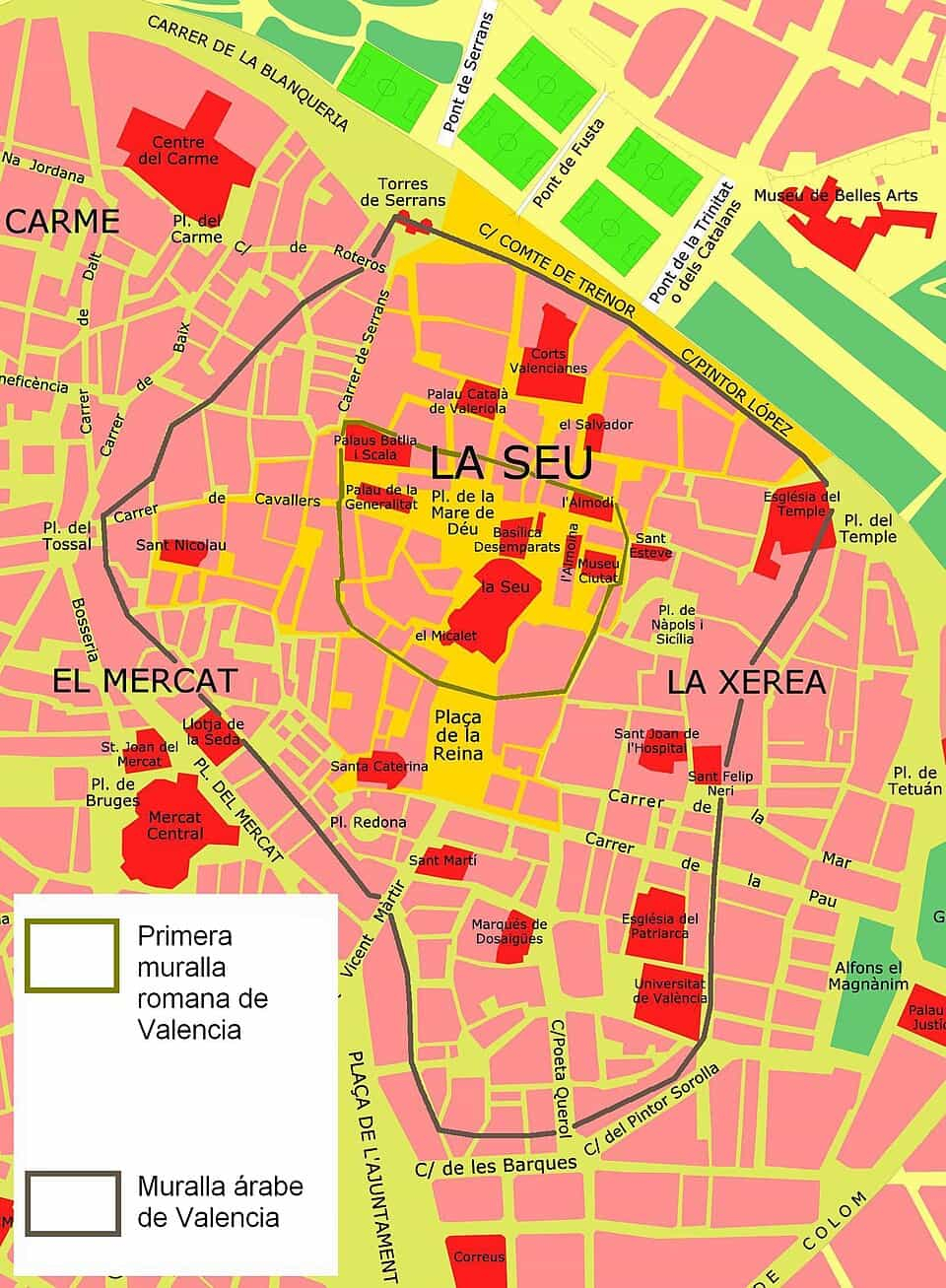

- Valentia edetanorum.

- Hispalis (Colonia Iulia Romula Hispalis, actual Sevilla) en el 45 a. C.

- Cesaraugusta (Colonia Caesar Augusta, actual Zaragoza) en el 14 a. C.

- Astigi (Colonia Augusta Firma Astigi, actual Écija) en el 14 a. C.

- Illici (Colonia Iulia Ilici August, actual Elche).

- Tucci (Colonia Augusta Tuccitana, actual Martos)

- Acci (Colonia Iulia Gemela Acci, actual Guadix).

-Obras militares

-Obras civiles

-Calzadas y vías

-Puentes y acueductos

-Las infraestructuras urbanas

-La transformación de las sociedades prerromanas

-Crisis y transformación (siglos III–V)

-Legado romano en Hispania

-Documental: “La romanización de Hispania”

-Referencias y Bibliografía

Terminología: Iberia e Hispania

El topónimo latino Hispania era el nombre que los romanos daban a la península ibérica y territorios asociados. La etimología del término Hispania es discutida, con varias hipótesis alternativas sobre su procedencia. En general, las fuentes señalan que existía con anterioridad a los romanos, pues el término Hispania no presenta una raíz latina. Tampoco parece tener origen griego, lo que ha llevado a la formulación de distintas teorías sobre su origen, siendo algunas controvertidas.

Las etimologías más aceptadas en la actualidad prefieren suponer un origen fenicio de la palabra. En 1674, el francés Samuel Bochart, basándose en un texto de Gayo Valerio Catulo donde llama a España cuniculosa (‘conejera’), propuso que ahí podría estar el origen de la palabra España. De esa forma, dedujo que en hebreo (lengua semítica, emparentada con el fenicio) la palabra spʰ(a) n (שָׁפָן) podría significar ‘conejo’, ya que el término fenicio *i-špʰanim literalmente significaría: ‘de damanes’ (špʰanim es la forma plural de šapʰán, ‘damán’, Hyrax syriacus, unos mamíferos similares al conejo extendidos por África y el Creciente Fértil), que fue como los fenicios decidieron, a falta de un vocablo mejor, denominar al conejo Oryctolagus cuniculus, animal poco conocido por ellos y que abundaba en extremo en la península. Otra versión de esta misma etimología sería *ʾi-špʰanim ‘Isla de conejos’ (o, de nuevo literalmente, damanes). Esta segunda explicación se hace necesaria porque en latín clásico la H se pronunciaba aspirada, haciendo imposible derivarla de la S sorda inicial (leyes de Grimm y Verner).

Otra posibilidad respecto de la raíz fenicia span es su significado de ‘oculto’, que indicaría que tomaban a Hispania como un país escondido y remoto.

Por otra parte, el conejo no era el único animal que llamaba la atención por su abundancia. Los griegos llamaron a la península Ophioússa, que significa ‘tierra de serpientes’, que luego cambiaron por Iberia, pues iber era una palabra que oían constantemente entre los habitantes de la península. Es un término geográfico, aunque no se le puede asignar en concreto al río Ebro, ya que se oía del mismo modo por toda la Andalucía actual. Algunos lingüistas piensan que significaba simplemente ‘río’, pero todavía no se ha alcanzado un acuerdo sobre la palabra.

Otra posibilidad, propuesta por el sevillano Trigueros en 1767, la derivaría del fenicio *sp(a)n (norte), como era la península ibérica con respecto al norte de África, desde donde fenicios y cartagineses llegaban a ella, de manera que *I-Span-ya sería la ‘isla del Norte’.

En cuanto a la citada hipótesis de que Hispania provendría del fenicio *´y-spn-y´ (pro. I-span-ia), que significaría «isla de los conejos», es importante señalar que si bien el término spn («conejo») está documentado desde el segundo milenio antes de Cristo en ciertos textos ugaríticos, no puede decirse lo mismo del nombre de España o Ispania con tal forma, «I-spn-ya», que de momento –cualquiera que sea su significado etimológico– es solo una suposición, pues no ha sido hallada hasta la fecha ni una sola inscripción donde pueda leerse la secuencia completa: ´y-spn-y´ (pro. I-span-ia).

Los fenicios constituyeron la primera civilización no ibérica que llegó a la península para expandir su comercio y que fundó, entre otras, Málaga (Malaka) o Cádiz (Gádir). Los romanos tomaron la denominación de los vencidos cartagineses, cuya principal capital estaba situada en Qart Hadasht (actual Cartagena), interpretando el inicio ʔi- como ‘costa, isla; o tierra’, con -ya con el significado de ‘región’. Los romanos le habrían dado a Hispania el significado de ‘tierra abundante en conejos’, un uso recogido por Cicerón, César, Plinio el Viejo, Catón, Tito Livio y, en particular, Catulo, que se refiere a Hispania como península cuniculosa (en algunas monedas acuñadas en la época de Adriano figuraban personificaciones de Hispania como una dama sentada y con un conejo a sus pies). Abundando en el origen fenicio del término, Isidoro de Sevilla, en sus Etimologías, postula que tiene su origen en Ispani, el topónimo fenicio-púnico de Sevilla, ciudad a la que los romanos denominaron Hispalis.

Sobre el origen fenicio del término, el historiador y hebraísta Cándido María Trigueros propuso en la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona en 1767 una teoría diferente, basada en el hecho de que el alfabeto fenicio (al igual que el hebreo) carecía de vocales. Así spn (sphan en hebreo y arameo) significaría en fenicio ‘el Norte’, una denominación que habrían tomado los fenicios al llegar a la península ibérica bordeando la costa africana, viéndola al norte de su ruta, por lo que i-spn-ya sería la ‘tierra del Norte’.

La teoría más reciente proviene de Jesús Luis Cunchillos y José Ángel Zamora, expertos en filología semita del CSIC, quienes tras analizar todas las hipótesis y realizar un estudio filológico comparativo entre varias lenguas semitas, han llegado a la conclusión de que la hipótesis más probable sería *I-span-ya, ‘isla/costa de los forjadores o forjas (de metales)’, o sea, ‘isla/costa donde se baten o forjan metales’, hecho que además estaría justificado por la intensa actividad minera y metalúrgica que existía en las costas de Andalucía, o reino de Tartessos, en los tiempos de la llegada de los fenicios, quienes entre otras razones establecieron sus colonias en estas tierras precisamente atraídos por su gran riqueza minera, célebre en toda la antigüedad.

Los escritores latinos usaron el nombre de Hispania en lugar de Iberia. El escritor latino Ennio, que vivió entre los años 239 y 169 a. C., es el primero que llama Hispania a Iberia en su Historia Romana. En el siglo I a. C. los escritores latinos se refirieron a la península ibérica indistintamente como Hispania o Iberia. El citado geógrafo Estrabón, cuyo libro tercero de su Geografía es el documento más importante sobre la etnología de los pueblos de la Hispania Antigua, afirma expresamente que se utilizaban indistintamente en su tiempo, el siglo I, los nombres de Iberia e Hispania. Su extensión, según Trogo Pompeyo, es menor que la Galia y la de África.

Con el nombre de Ibería los primeros griegos designaron todo el país a partir del Rhodanos y del istmo que comprenden los golfos galáticos; mientras que los griegos de hoy colocan su límite en el Pyrene y dicen que las designaciones de Iberia e Hispania son sinónimas.

- Formaba parte de la nomenclatura oficial de tres provincias romanas: Hispania Ulterior Baetica, Hispania Citerior Tarraconensis e Hispania Ulterior Lusitania. Otras provincias formadas después fueron Carthaginensis, Gallaecia y Balearica. Posteriormente el concepto evolucionó hasta incluir, en el bajo imperio, a la provincia de Mauritania Tingitana.

- Mª Cruz Fernández Castro (2007): «Los inmigrantes fenicios», en La península ibérica en época prerromana, p. 40, ISBN 978-84-9815-764-2.

- Espinosa, P. (2006). «Hallado en Cádiz un muro de 3.000 años». Cádiz: El País. Consultado el 30 de septiembre de 2007.

- Según el proyecto de arquitectura protohistórica ibérica.

- El término parece también en el topónimo ʔybšm ‘Ibiza’, M. J. Fuentes (1997): Diccionari abreujat fenici-català, p. 18, ISBN 84-477-0812-5.

- Gramática elemental fenicia. Jesús-Luis Cunchillos y José-Ángel Zamora. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1997, pp. 141-154. ISBN 84-00-07702-4.

- Linch, John (director), Fernández Castro, María Cruz (segundo tomo), Historia de España El País, volumen II, La península Ibérica en época prerromana, p. 40. «Dossier: La etimología de España, ¿tierra de conejos?», ISBN 978-84-9815-764-2.

- García Bellido, Antonio, La Península Ibérica en los comienzos de su historia. 1995, pag. 90-91. Antonio García Bellido, España y los españoles hace dos mil años, Espasa Calpe, 1945, ISBN 84-239-0515-2, pag. 51, notas 1 y 2.

Castillo de Sancti Petri (San Fernando, Cádiz). En este lugar se hallaba el Templo de Hércules Melkart. Fotografía tomada por el usuario Peejayem. CC BY-SA 3.0.

En este islote, situado frente a la costa de San Fernando (Cádiz), se erige el actual Castillo de Sancti Petri, una fortificación defensiva construida entre los siglos XVI y XVIII para proteger la entrada del caño de Sancti Petri y la bahía de Cádiz.

Pero mucho antes de la época moderna, en este mismo lugar se encontraba el legendario Templo de Hércules-Melqart, uno de los santuarios más célebres del mundo antiguo. Fundado por los fenicios gaditanos en honor a Melqart —dios protector de Tiro—, el templo fue posteriormente identificado por los griegos y romanos con Hércules, el héroe divinizado.

Según las fuentes clásicas, reyes, generales y filósofos visitaron este santuario para rendir culto o consultar oráculos. Se decía incluso que en su interior se guardaban las cenizas de Hércules y que Aníbal ofreció sacrificios aquí antes de emprender su marcha hacia Roma.

Hoy, el islote conserva el castillo como vestigio militar, pero su entorno evoca una continuidad histórica que une el mundo fenicio, el romano y el moderno en un mismo espacio geográfico.

Historia

Conquista de Hispania

Se conoce como conquista romana de Hispania al periodo histórico comprendido entre el desembarco romano en Ampurias (218 a. C.) y la conclusión de la conquista romana de la península ibérica al finalizar las guerras cántabras por César Augusto (19 a. C.), así como a los hechos históricos que conforman dicho periodo.

Introducción

Antes de la llegada de Roma, las costas de la península ibérica ya habían sido escenario de intensos contactos con otros pueblos mediterráneos. Los griegos fueron los primeros en establecer enclaves comerciales en el noreste peninsular, fundando colonias como Emporion (Ampurias) y Rhode, desde donde comerciaban con las poblaciones indígenas. Sin embargo, el verdadero poder económico y marítimo en la región lo ejercieron los fenicios, procedentes de Tiro, que desde el siglo IX a. C. fundaron importantes puertos y factorías en el sur y sureste, como Gadir (Cádiz), Malaka (Málaga) o Abdera (Adra). Su influencia se prolongó durante siglos, especialmente a través de la expansión cartaginesa.

Fue precisamente en Ampurias, enclave de origen griego en la actual costa catalana, donde se produjo en 218 a. C. el desembarco de las legiones romanas durante la Segunda Guerra Púnica. A partir de este momento comenzó la conquista romana de Hispania, un proceso largo y complejo que se extendió a lo largo de casi dos siglos, desde las primeras victorias sobre los cartagineses hasta la sumisión de los pueblos del norte en las guerras cántabras (19 a. C.).

Este desembarco marcó el inicio de una transformación profunda del territorio, que pasaría de ser un mosaico de culturas indígenas y colonias comerciales extranjeras a formar parte integral del mundo romano.

La Iberia cartaginesa fue un periodo de la historia antigua de la península ibérica que comenzó con el paso de la dirección de las colonias fenicias al Imperio cartaginés (coincidiendo con la caída de las antiguas metrópolis fenicias del Mediterráneo oriental, particularmente Tiro, ante Nabucodonosor II -572 a. C.-) y se mantuvo en el tiempo hasta su derrota frente a los romanos en la segunda guerra púnica (206 a. C.).

Espacialmente se limitó a la mitad sur de la península ibérica. El topónimo Iberia era el usado en lengua griega, mientras que Hispania era el usado en latín por los romanos, derivado probablemente del topónimo fenicio-cartaginés y-spny («costa del norte»).

Cartago era la principal colonia fenicia, beneficiada por su posición central en el Mediterráneo. La bibliografía suele utilizar los adjetivos «semita» y «púnico» para referirse tanto a fenicios como a cartagineses.

La presencia cartaginesa en Iberia sucedió a la fenicia, que se remontaba a finales del II milenio a. C., con la fundación mítica de Gadir (Cádiz); aunque el periodo de formación efectiva de las colonias comenzaría en torno al siglo VIII a. C (Sexi -Almuñécar-, Abdera -Adra-). El no menos mítico reino de Tartessos fue el interlocutor indígena principal de los fenicios en el sur peninsular, particularmente rico en metales (oro, plata y cobre) muy demandados en Oriente. Las colonias fenicias obtuvieron el control de las rutas comerciales mediterráneas en competencia con las colonias griegas, que fueron excluidas de la zona del Estrecho de Gibraltar. Las rutas atlánticas fueron monopolizadas por los fenicios, que se beneficiaron del comercio de los metales (estaño de las islas británicas y Galicia).

Ya antes de la primera guerra púnica, entre los siglos VIII y VII a. C., los fenicios —y posteriormente los cartagineses— habían hecho acto de presencia en la parte sur de la península ibérica y en la zona de Levante, al sur del Ebro. Se asentaron a lo largo de estas franjas costeras en un gran número de instalaciones comerciales que distribuían por el mediterráneo los minerales y otros recursos de la Iberia prerromana. Estas instalaciones, consistentes en poco más que almacenes y embarcaderos permitían no solo la exportación, sino también la introducción en la Península de productos elaborados en el Mediterráneo oriental, lo que tuvo el efecto secundario de la adopción por parte de las culturas autóctonas peninsulares de ciertos rasgos orientales.

También sobre el siglo VII a. C., los griegos establecerían sus primeras colonias en la costa norte del Mediterráneo peninsular procedentes de Massalia (Marsella), fundando ciudades como Emporion (Ampurias) o Rhode (Rosas), aunque al mismo tiempo fueron diseminando por todo el litoral centros de comercio, aunque no destinados a fundar nuevas polis. Parte del peso comercial griego, sin embargo, era llevado a cabo por los fenicios, que comerciaban en la Península con artículos de y con destino a Grecia.

Como potencia comercial en el Mediterráneo occidental, Cartago ampliaba sus intereses hasta la isla de Sicilia y el sur de Italia, lo que pronto resultó muy molesto para el incipiente poder que surgía desde Roma. Finalmente, este conflicto de intereses económicos (ya que no territoriales, puesto que Cartago no se había demostrado como una potencia invasora) desembocaron en las llamadas guerras púnicas, de las cuales la primera de ellas no terminó sino en un inestable armisticio, habiendo generado una animadversión entre ambas culturas que conduciría a la segunda guerra púnica, la cual terminaría 12 años más tarde con el dominio efectivo de Roma sobre el levante y el sur peninsular. Posteriormente, Cartago sufriría la decisiva derrota en Zama que la borraría de la escena histórica.

A pesar de haberse impuesto sobre la potencia rival del Mediterráneo, Roma todavía tardaría dos siglos en dominar por completo la península ibérica, ganándose con su política expansionista la enemistad de la práctica totalidad de los pueblos del interior. Se considera que los abusos a los que estos pueblos fueron sometidos desde el principio fueron en gran parte culpables del fuerte sentimiento antirromano de estas naciones. Tras años de cruentas guerras, los pueblos autóctonos de Hispania fueron finalmente aplastados por el rodillo militar y cultural romano, desapareciendo en este proceso de choque cultural, aunque no sin antes dejar el indeleble ejemplo de la resistencia feroz ante un enemigo muy superior.

La invasión de Roma

Roma envió a Hispania tropas al mando de Cneo y Publio Cornelio Escipión. Cneo Escipión fue el primero que llegó a Hispania, mientras su hermano Publio se desviaba hacia Massalia con el fin de recabar apoyos y tratar de cortar el avance cartaginés. Emporion o Ampurias fue el punto de partida de Roma en la península. Su primera misión fue buscar aliados entre los iberos. Consiguió firmar algunos tratados de alianza con jefes tribales íberos de la zona costera, pero probablemente no logró atraer a su causa a la mayoría. Así por ejemplo sabemos que la tribu de los Ilergetes, una de las más importantes al norte del Ebro, era aliada de los cartagineses. Cneo Escipión sometió mediante tratado o por la fuerza la zona costera al norte del Ebro, incluyendo la ciudad de Tarraco, donde estableció su residencia.

La guerra entre Cartago y Roma

El primer combate importante entre cartagineses y romanos tuvo lugar en Cissa (218 a. C.) probablemente cerca de Tarraco, aunque se ha pretendido identificarla con Guisona en la actual provincia de Lérida. Los cartagineses, al mando de Hannón, fueron derrotados por las fuerzas romanas al mando del propio Cneo Escipión. El caudillo de los Ilergetes, Indíbil, que combatía en el bando cartaginés, fue capturado. Pero cuando la victoria de Cneo era un hecho, acudió Asdrúbal Barca con refuerzos y dispersó a los romanos, sin derrotarlos. Las fuerzas cartaginesas regresaron a su capital Qart Hadasht (Cartagena), y los romanos a su base principal, la ciudad de Tarraco.

En 217 a. C. la flota de Cneo Escipión venció a la de Asdrúbal Barca en el río Ebro. Poco después llegaron refuerzos procedentes de Italia, al mando de Publio Escipión, y los romanos pudieron avanzar hasta Sagunto.

A Cneo y Publio Escipión hay que atribuir la fortificación de Tarraco y el establecimiento de un puerto militar. La muralla de la ciudad se construyó probablemente sobre la anterior muralla ciclópea; se aprecian en ella marcas de picapedrero ibéricas, ya que para su construcción debió emplearse la mano de obra local.

En 216 a. C. Cneo y Publio Escipión combatieron contra los íberos, probablemente de tribus del sur del Ebro. Los ataques de estos íberos fueron rechazados.

En 215 a. C. los cartagineses recibieron refuerzos al mando de Himilcón Fameas, y se dio un nuevo combate en sur del río Ebro, cerca de la actual Amposta o de San Carlos de la Rápita, en la llamada batalla de Ibera. La rebelión de Sifax, aliado de Roma, en Numidia (Argel y Orán), obligó a Asdrúbal a volver a África con sus mejores tropas (214 a. C.) dejando el campo libre en Hispania a los romanos. Asdrúbal Barca, ya en África, obtuvo el apoyo del otro rey númida, Gala, señor de la región de Constantina, y con ayuda de este (y del hijo de Gala, Masinisa), derrotó a Sifax.

En 211 a. C. Asdrúbal Barca regresó a la península. Le acompañaba Masinisa con sus guerreros númidas.

Quizás entre el 214 y el 211 a. C., Cneo y Publio Escipión remontaron el Ebro. Sabemos seguro que el 211 a. C., los Escipiones contaban en su ejército con un fuerte contingente de mercenarios celtíberos, compuesto de varios millares de combatientes. Los celtíberos actuaban frecuentemente como soldados de fortuna.

Las fuerzas cartaginesas se estructuraron en tres ejércitos, comandados respectivamente por los hermanos Barca Asdrúbal y Magón, y por otro Asdrúbal (hijo este último del comandante cartaginés Aníbal Giscón, muerto en la primera guerra púnica). Por su parte, los romanos se organizaron en otros tres grupos, comandados por Cneo y Publio Escipión y por Tito Fonteyo.

Escipión el Africano. Busto de la época en el Museo Nacional de Nápoles. Foto: Miguel Hermoso Cuesta. CC BY-SA 3.0. Original file (3,038 × 5,021 pixels, file size: 2.64 MB).

Asdrúbal Giscón y Magón Barca, apoyados por el númida Masinisa, vencieron a Publio Escipión, que resultó muerto. Cneo Escipión hubo de retirarse al desertar los mercenarios celtíberos, a los que Asdrúbal Barca ofreció una suma mayor que la pagada por Roma. Cneo murió durante la retirada, y los cartagineses estaban a punto de pasar el río Ebro cuando un oficial llamado Lucio Marcio Séptimo, elegido como general por las tropas, les rechazó. El escenario de estos combates es incierto, pero sabemos que Indíbil combatía de nuevo con los cartagineses. El combate tuvo lugar en 211 a. C.

En 210 a. C. una expedición al mando de Cayo Claudio Nerón logró capturar a Asdrúbal Barca, pero este traicionó su palabra y huyó deshonrosamente.

El Senado romano decidió enviar un nuevo ejército al Ebro, para evitar el paso del ejército cartaginés hacia Italia. El mando de este ejército fue confiado a Escipión el Africano, hijo del general de igual nombre, muerto en combate en 211 a. C.

Publio Escipión (hijo) llegó a Hispania acompañado del procónsul Marco Silano, que debía suceder a Claudio Nerón, y del consejero Cayo Lelio, jefe de la escuadra.

A su llegada los tres ejércitos cartagineses se hallaban situados así: el ejército de Asdrúbal Barca tenía sus posiciones en la zona del nacimiento del Tajo; el ejército de Asdrúbal hijo de Giscón se situaba en Lusitania, cerca de la actual Lisboa; y el ejército de Magón quedaba ubicado en la zona del estrecho de Gibraltar.

Publio Escipión, en un golpe audaz, dejó desguarnecido el Ebro, y atacó Cartago Nova por tierra y mar. La capital púnica peninsular, dotada de una guarnición insuficiente al mando de un comandante llamado también Magón (comandante de Cartago Nova), hubo de ceder, y la ciudad quedó ocupada por los romanos. Publio Escipión regresó a Tarraco antes de que Asdrúbal pudiera traspasar las desguarnecidas líneas del Ebro.

Tras esta audaz operación una buena parte de la Hispania Ulterior se sometió a Roma. Publio Escipión supo atraerse a varios caudillos íberos, hasta entonces aliados de los cartagineses, como Edecón, enemistado con Cartago desde que su mujer y sus hijos fueron tomados como rehenes, Indíbil, por la misma causa, y Mandonio, afrentado por Asdrúbal Barca.

En el invierno de 209 a 208 a. C., Publio Escipión avanzó hacia el Sur, y chocó con el ejército de Asdrúbal Barca (que a su vez avanzaba hacia el Norte) cerca de Santo Tomé, en la aldea de Baecula, donde tuvo lugar la batalla de Baecula, y el yacimiento arqueológico fue descubierto por Antonio Ceacero Hernández en 1982; después los arqueólogos dedujeron que allí se desarrolló la batalla de Baécula. Publio Escipión se atribuyó la victoria, lo cual es dudoso, pero, si tal fue el caso, no logró impedir que Asdrúbal Barca siguiera el avance hacia el Norte con la mayor parte de sus tropas. En su avance hacia el Norte Asdrúbal llegó a los pasos occidentales pirenaicos.

Así pues, se sabe que Asdrúbal cruzó los pirineos a través del país de los vascones. Probablemente trataría de concertar una alianza con éstos, aunque en cualquier caso, los vascones carecían de medios para oponerse al avance cartaginés. Asdrúbal acampó en el Sur de las Galias, y después entró en Italia en 209 a. C.

En 208 a. C. Magón Barca se retiró con sus fuerzas a las islas Baleares, y Asdrúbal Giscón se mantuvo en Lusitania.

En 207 a. C., reorganizados los cartagineses y con refuerzos procedentes de África al mando de Hannón, pudieron recobrar la mayor parte del Sur de la península. Tras someter Hannon esta zona, regresó Magón con sus fuerzas, y se trasladó a la zona Asdrúbal Giscón. Pero poco después las fuerzas de Hannon y de Magón fueron derrotadas por el ejército romano mandado por Marco Silano. Hannon fue capturado, y Asdrúbal Giscón y Magón hubieron de fortificarse en las principales plazas fuertes.

Asdrúbal Giscón y Magón Barca recibieron nuevos refuerzos desde África en 206 a. C., y por su parte reclutaron un contingente de indígenas, y presentaron batalla a los romanos en Ilipa (la actual Alcalá del Río, en la provincia de Sevilla), pero en esta ocasión Publio Escipión hijo obtuvo una clara victoria. Magón y Asdrúbal Giscón se refugiaron en Gades, y Publio Escipión quedó dueño de todo el sur peninsular, y pudo cruzar a África donde se entrevistó con el rey númida Sifax, que antes le había visitado en Hispania.

Una enfermedad de Publio Escipión fue aprovechada por una unidad del ejército para amotinarse en demanda de sueldos atrasados, y esto, a su vez, fue aprovechado por los Ilergetes y otras tribus ibéricas para rebelarse, al mando de los caudillos Indíbil de los Ilergetes y Mandonio de los Ausetanos, rebelión dirigida esencialmente contra los procónsules Lucio Cornelio Léntulo y Lucio Manlio Acidino. Publio Escipión apaciguó el motín y puso un final sangriento a la revuelta de los iberos. Mandonio fue preso y ejecutado en 205 a. C.; Indíbil logró escapar.

Magón y Asdrúbal Giscón abandonaron Gades con todos sus barcos y sus tropas para acudir a Italia en apoyo de Aníbal, y tras la salida de estas fuerzas, Roma quedó dueña de todo el Sur de Hispania. Roma dominaba ahora desde los Pirineos al Algarve, siguiendo la costa. El dominio romano alcanzaba hasta Huesca, y desde allí hacia el Sur hasta el Ebro y por el Este hasta el mar.

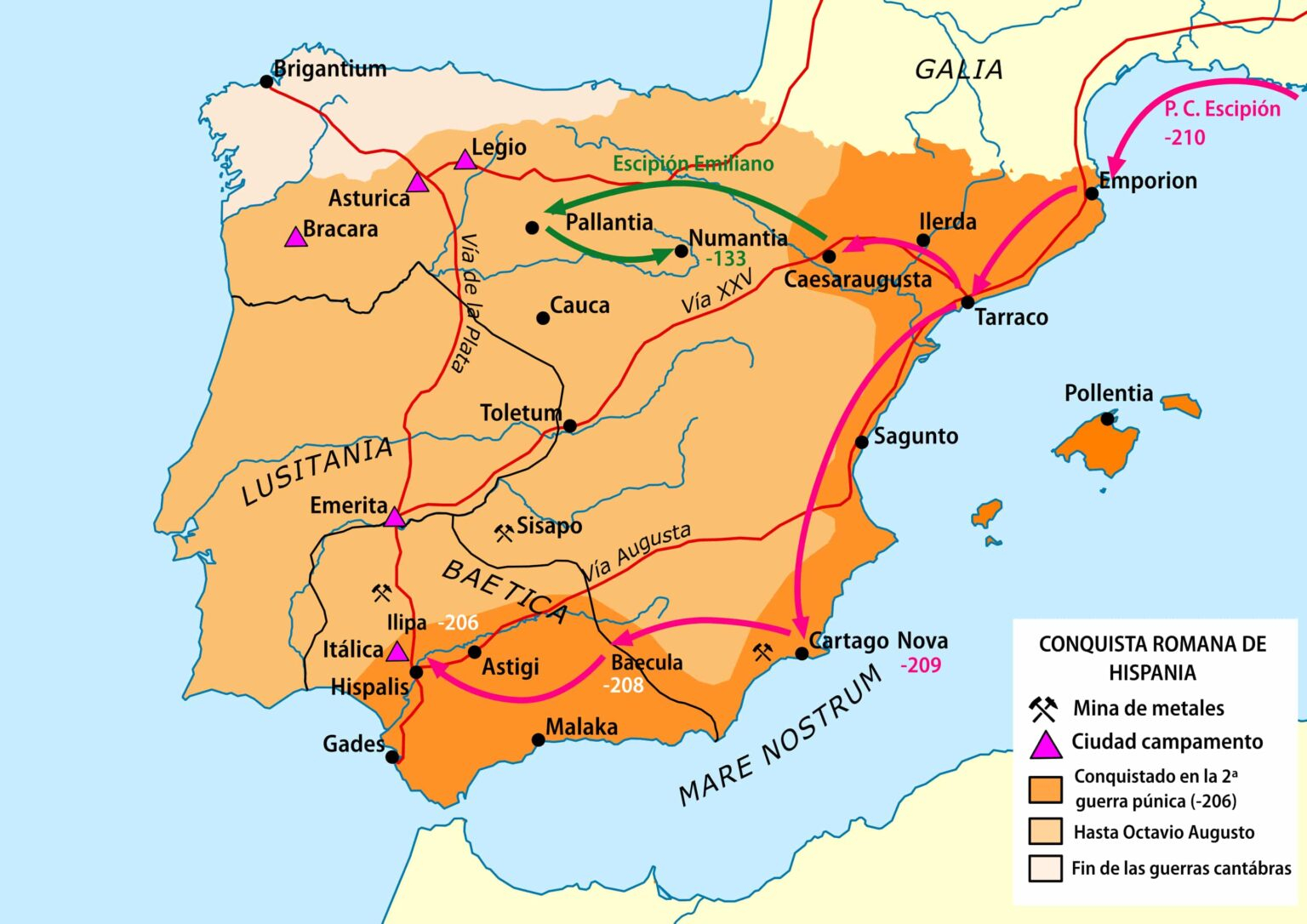

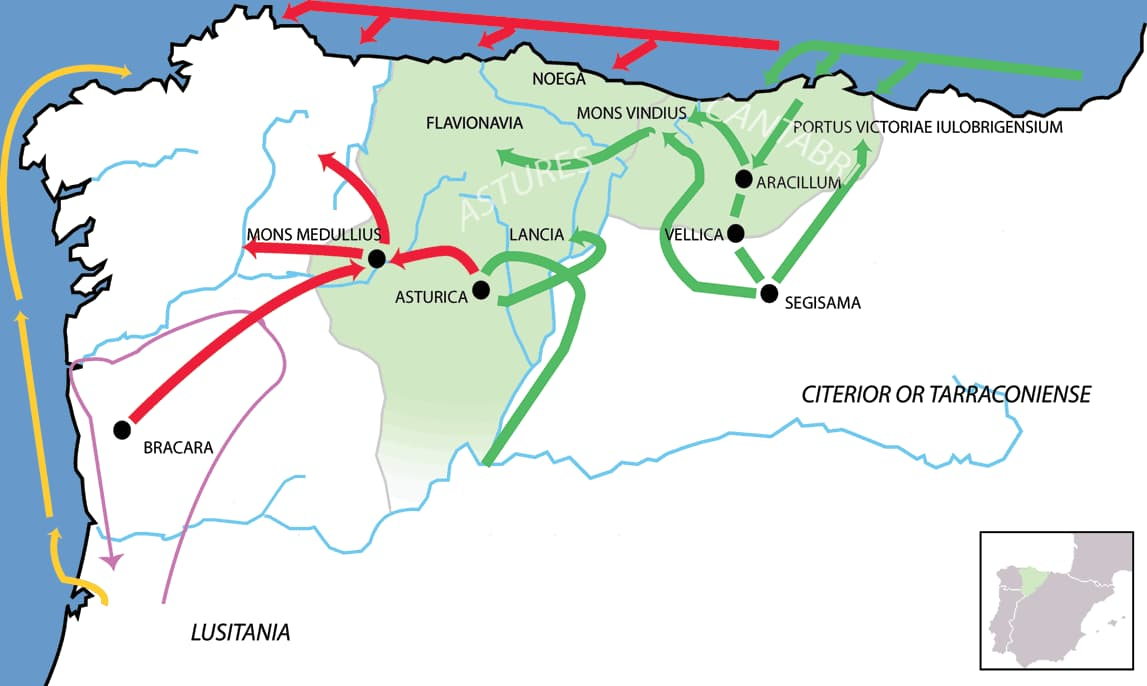

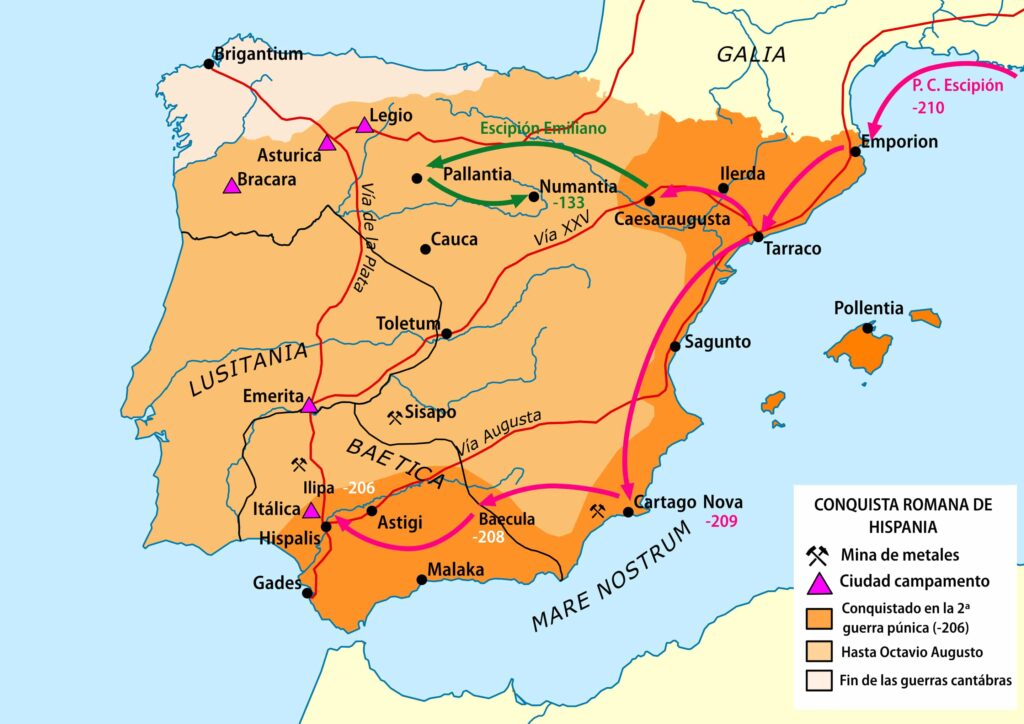

Mapa de la conquista romana de Hispania, indicando las últimas batallas de la Segunda Guerra Púnica . Mapa: NACLE. CC BY-SA 4.0. En conjunto, el mapa muestra cómo Roma pasó de un desembarco estratégico en el noreste a un dominio total de la península, en un proceso que combinó campañas militares, fundación de ciudades, control de recursos y construcción de infraestructuras. Este largo periodo (casi 200 años) sentó las bases para la posterior romanización profunda de Hispania.

🧭 1. Primeras campañas romanas (218–206 a. C.)

Las flechas rosas marcan las rutas seguidas por Publio Cornelio Escipión y sus tropas durante la Segunda Guerra Púnica.

En 210 a. C., Escipión desembarca en Emporion (Ampurias), en la costa nororiental, utilizando este puerto griego como base de operaciones.

Desde allí, avanza hacia el sur para enfrentarse a los cartagineses, conquistando puntos estratégicos como Carthago Nova (Cartagena) en 209 a. C. y obteniendo el control de una de las zonas más ricas en recursos mineros.

Las batallas de Bæcula (208 a. C.) y Ilipa (206 a. C.) consolidan el dominio romano sobre el valle del Guadalquivir y gran parte del sur peninsular, lo que después se conocerá como la provincia Ulterior.

Las zonas en naranja oscuro corresponden a los territorios conquistados durante esta fase inicial, fundamentalmente en el sur y sureste, que eran las regiones más urbanizadas y ricas gracias a la minería y el comercio mediterráneo.

🏛️ 2. Progresiva expansión hacia el interior

Tras derrotar a Cartago, Roma dirigió su atención hacia el interior de la península.

Se establecieron ciudades-campamento (marcadas con triángulos violetas) como Itálica, Astigi, Emerita, Legio o Asturica, que sirvieron como núcleos militares y administrativos para consolidar el control romano.

El mapa señala con líneas rojas la red de vías romanas principales, como la Vía Augusta a lo largo del litoral mediterráneo y la Vía de la Plata, que conectaba el sur con el noroeste. Estas infraestructuras fueron clave tanto para fines militares como económicos.

⚔️ 3. Resistencia en el norte y final de la conquista (133–19 a. C.)

La conquista del centro y norte peninsular fue mucho más lenta y complicada.

El mapa marca con flechas verdes las campañas de Escipión Emiliano contra Numancia (133 a. C.), símbolo de la tenaz resistencia celtibérica.

La incorporación efectiva de las regiones montañosas del noroeste (Asturias, Cantabria y Galicia) no se logró hasta las guerras cántabras, culminadas en 19 a. C. bajo Octavio Augusto. Esta fase marca el fin de la conquista y la integración definitiva de Hispania en el Imperio.

⛏️ 4. Recursos y ciudades

Las picas y martillos indican las zonas mineras, como Cartagena o Sisapo, que fueron uno de los principales motores de la expansión romana: el control de las minas de plata, hierro y otros metales fue esencial para financiar la maquinaria militar y la economía imperial.

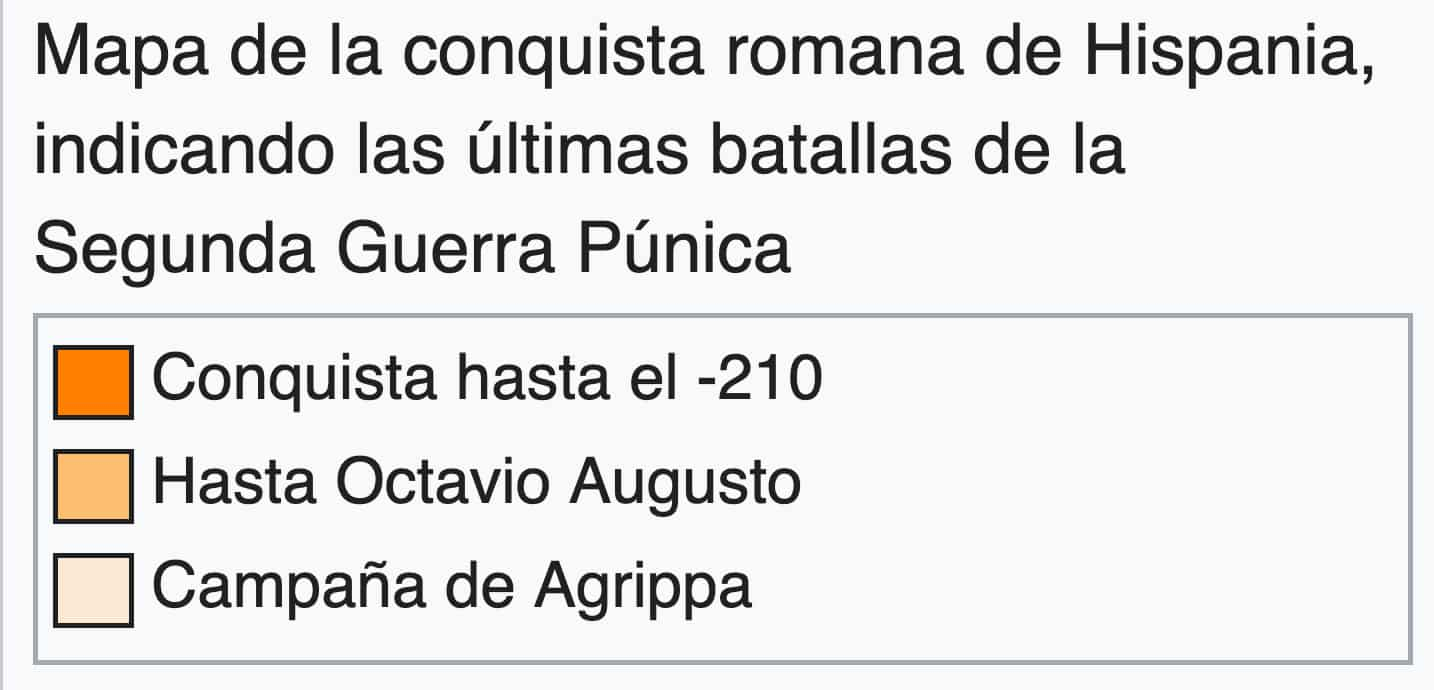

Provincias romanas de Hispania. Mapa de España y Portugal sobre la conquista de Hispania desde 220 a.C. a 19 a.C. y sus fronteras provinciales. Basado en otros mapas, los avances territoriales y fronteras provinciales son orientativos. Mapa: I, HansenBCN-. CC BY-SA 3.0.

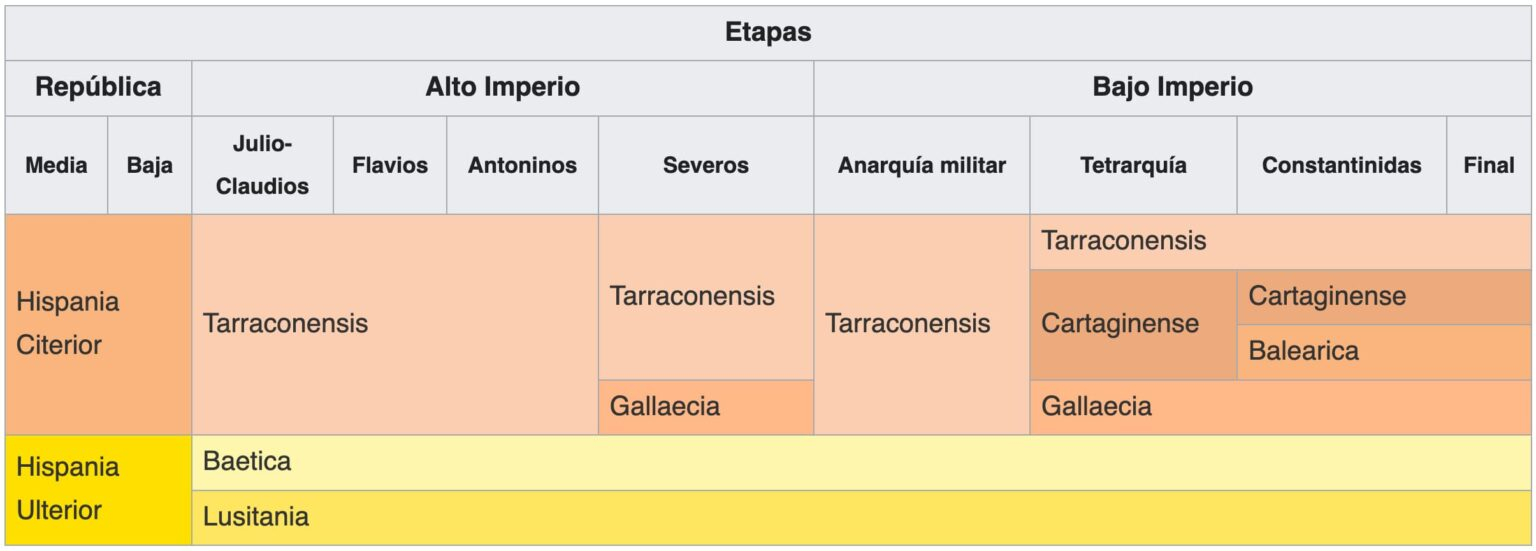

Durante los siglos de dominio romano, la Península Ibérica fue progresivamente incorporada al Imperio y dividida en distintas provincias administrativas que reflejaban tanto el avance militar como la consolidación política de Roma en el territorio. Al principio, tras la Segunda Guerra Púnica, Roma controlaba solo la franja mediterránea y meridional, pero a medida que las campañas se extendieron hacia el interior y el norte, se fueron reorganizando los límites provinciales para facilitar el control y la explotación de los recursos.

Las fronteras provinciales no fueron estáticas: evolucionaron con las necesidades estratégicas y las reformas imperiales. Primero se establecieron dos provincias principales, la Citerior y la Ulterior, que abarcaban respectivamente el noreste y el sur peninsular. Con el tiempo, estas divisiones se hicieron más complejas. Bajo Augusto, a finales del siglo I a. C., se fijó la estructura provincial clásica: Tarraconense, Bética y Lusitania, cada una con su capital y funciones específicas dentro del aparato administrativo romano.

Estas fronteras, aunque orientativas y sujetas a cambios, permiten comprender cómo Roma articuló su dominio sobre un territorio tan diverso geográfica y culturalmente como Hispania, integrándolo plenamente en la red imperial.

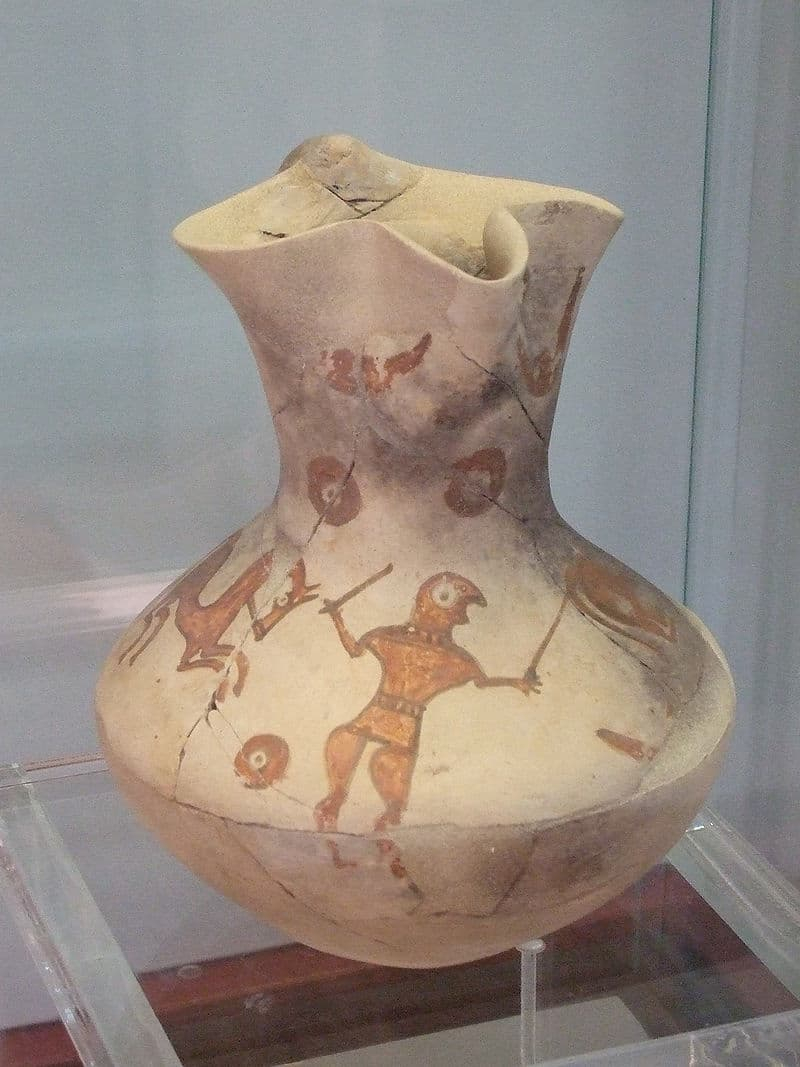

Cabeza de una antigua estatua romana de bronce, que a su vez era parte de un grupo escultórico. Fue hallada en el templo romano del yacimiento arqueológico de Cabezo de Alcalá, en Azaila (Provincia de Teruel, Aragón, España). Es una representación de un joven noble local, datada en el primer tercio del siglo I a. C. (Edad de Hierro II). Foto: Luis García. CC BY-SA 3.0. Original file (1,808 × 2,794 pixels, file size: 1.7 MB).

Las guerras de conquista

La revuelta íbera (197-195 a. C.) fue una rebelión de los pueblos íberos de las provincias Citerior y Ulterior, creadas poco antes en Hispania por el Estado romano para regularizar el gobierno de estos territorios, contra esa dominación romana en el siglo II a. C.

A partir de 197 a. C. la República romana dividió sus conquistas en el sur y este de la península ibérica en dos provincias: Hispania Citerior e Hispania Ulterior, cada una de ellas gobernada por un pretor. Aunque varias causas se han planteado como posibles responsables del conflicto, la más aceptada es la derivada de los cambios administrativos y fiscales producidos por la transformación del territorio en dos provincias.

Iniciada la revuelta en la provincia Ulterior, Roma envió a los pretores Cayo Sempronio Tuditano a la provincia Citerior y Marco Helvio Blasión, a la Ulterior. Poco antes de que la rebelión se propagase hasta la provincia Citerior, Cayo Sempronio Tuditano murió en combate. Sin embargo, Marco Helvio Blasión, que al llegar a su provincia se dio de bruces con la revuelta, consiguió una importante victoria sobre los celtíberos en la batalla de Iliturgi. La situación seguía lejos de estar controlada, y Roma envió a los pretores Quinto Minucio Termo y a Quinto Fabio Buteón en un nuevo intento de solucionar el conflicto. No obstante, aunque éstos lograron algunas victorias, como en la batalla de Turda, donde Quinto Minucio logró incluso capturar al general hispano Besadino, tampoco consiguieron resolver del todo la situación.

Fue entonces cuando Roma hubo de enviar en 195 a. C. al cónsul Marco Porcio Catón al mando de un ejército consular a suprimir la revuelta, quien, cuando llegó a Hispania, encontró toda la provincia Citerior en rebeldía, con las fuerzas romanas controlando solo algunas ciudades fortificadas. Catón estableció una alianza con Bilistages, rey de los ilergetes, y contaba también con el apoyo de Publio Manlio, recién nombrado pretor de Hispania Citerior y enviado como ayudante del cónsul. Catón se dirigió hacia la península ibérica, desembarcó en Rhode y sofocó la rebelión de los hispanos que ocupaban la plaza. Posteriormente se trasladó con su ejército a Emporion, donde se libraría la mayor batalla de la contienda, contra un ejército indígena ampliamente superior en número. Después de una larga y difícil batalla, el cónsul logró una victoria total, consiguiendo infligir 40 000 bajas en las filas enemigas. Después de la gran victoria de Catón en esta batalla decisiva, que había diezmado las fuerzas hispanas, la provincia Citerior cayó de nuevo bajo control de Roma.

Por otro lado, la provincia Ulterior seguía sin estar controlada, y el cónsul hubo de dirigirse hacia la Turdetania para apoyar a los pretores Publio Manlio y Apio Claudio Nerón. Catón intentó establecer una alianza con los celtíberos, que actuaban como mercenarios pagados por los turdetanos y cuyos servicios necesitaba, pero no logró convencerles. Tras una demostración de fuerza, pasando con las legiones romanas por el territorio celtíbero, les convenció para que volvieran a sus tierras. La sumisión de los indígenas era solamente una apariencia, y cuando corrió el rumor de la salida de Catón hacia Roma, la rebelión se reanudó. Catón hubo de actuar de nuevo con decisión y efectividad, venciendo a los sublevados definitivamente en la batalla de Bergium. Finalmente, Catón vendió a los cautivos como esclavos y los indígenas de la provincia fueron desarmados.

Desde 197 a. C. la parte de la península ibérica sometida a Roma quedó dividida en dos provincias: la Citerior, al norte —la futura Tarraconense, con Tarraco por capital—, y la Ulterior al sur, con capital en Córdoba. El gobierno de estas dos provincias correspondería a dos procónsules, llamados también pretores o propretores, bianuales, lo que a menudo resultará incumplido.

Ya el mismo 197 a. C. la provincia Citerior fue escenario de la rebelión de los pueblos íberos e ilergetes, que el procónsul Quinto Minucio Termo tuvo dificultades para controlar. La provincia Ulterior, tras la rebelión de los turdetanos, escapó del control de Roma, muriendo su gobernador. Roma hubo de enviar en 195 a. C. al cónsul Marco Catón, quien cuando llegó a Hispania encontró toda la provincia Citerior en rebeldía, con las fuerzas romanas controlando solo algunas ciudades fortificadas. Catón venció a los rebeldes en el verano de este mismo año y recobró la provincia pero no logró atraerse a sus naturales, ni a los celtíberos que actuaban como mercenarios pagados por los turdetanos y cuyos servicios necesitaba. Tras una demostración de fuerza, pasando con las legiones romanas por el territorio celtíbero, les convenció para que volvieran a sus tierras. La sumisión de los indígenas era aparente, y cuando corrió el rumor de la salida de Catón hacia Italia, la rebelión se reanudó. Catón actuó con decisión, venció a los sublevados y vendió a los cautivos como esclavos. Todos los indígenas de la provincia fueron desarmados. Catón regresó a Roma con un triunfo otorgado por el Senado y un enorme botín de guerra, consistente en más de once mil kilos de plata, más de 600 kg de oro, 123 000 denarios y 540 000 monedas de plata, todo ello arrebatado a los pueblos hispánicos en sus acciones militares. Tal como había prometido a Roma antes de su campaña, «la guerra se alimentará de sí misma». (…)

Desarrollo de la segunda guerra púnica. Mapa: Inkscape. CC BY-SA 3.0.

Este mapa representa de forma clara y didáctica el desarrollo geográfico de la Segunda Guerra Púnica (218–202 a. C.), uno de los conflictos más decisivos de la historia antigua, que enfrentó a Roma y Cartago por el control del Mediterráneo occidental.

En él se muestran las principales rutas militares, ofensivas, y batallas tanto en la península ibérica como en Italia, el norte de África y el Mediterráneo central.

🟩 1. Ruta de Aníbal Barca (línea verde)

Aníbal, general cartaginés, partió desde Cartago Nova (actual Cartagena) tras conquistar Sagunto en el 218 a. C., lo que fue el detonante directo de la guerra.

Desde Hispania emprendió su célebre marcha terrestre hacia Italia, atravesando los Pirineos, la Galia y los Alpes, una hazaña militar sin precedentes.

Ya en el norte de Italia, derrotó a los romanos en varias batallas: río Ticino y río Trebia (218 a. C.), lago Trasimeno (217 a. C.) y la batalla de Cannas (216 a. C.), considerada una de las mayores derrotas romanas de la historia.

🟥 2. Ruta de Asdrúbal (línea morada)

Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, quedó al mando de las tropas cartaginesas en Hispania.

Intentó seguir a Aníbal y llevar refuerzos a Italia, pero fue interceptado por los romanos y derrotado en la batalla del Metauro (207 a. C.), lo que frustró el plan cartaginés de un ataque coordinado.

🟦 3. Ofensivas romanas (líneas rojas)

Mientras Aníbal combatía en Italia, Roma lanzó ofensivas decisivas en Hispania y África.

Desde Emporion (Ampurias), Publio Cornelio Escipión inició la conquista de la costa levantina, tomando Cartago Nova en 209 a. C. y ganando la batalla de Ilipa en 206 a. C., lo que eliminó la presencia cartaginesa en la península ibérica.

Posteriormente, Escipión llevó la guerra a África y derrotó a Aníbal en la batalla de Zama (202 a. C.), cerca de Cartago. Esta victoria puso fin a la guerra y consolidó el poder romano en el Mediterráneo occidental.

Otro procónsul de Hispania, Marco Fulvio Nobilior, combatió posteriormente otras rebeliones.

Se acometió después la conquista de Lusitania, con dos destacadas victorias: en 189 a. C. la obtenida por el procónsul Lucio Emilio Paulo, y en 185 a. C. la obtenida por el pretor o procónsul Cayo Calpurnio (esta última más que dudosa).

La conquista de la zona central, la región llamada Celtiberia, se acometió en 181 a. C. por Quinto Fulvio Flaco, quien venció a los celtíberos y sometió algunos territorios. Pero la empresa fue obra principalmente de Tiberio Sempronio Graco (179 a 178 a. C.) que conquistó treinta ciudades y aldeas, algunas mediante pactos y otras valiéndose de la rivalidad de los celtíberos con los vascones situados más al norte, con los cuales probablemente concertó las alianzas necesarias para facilitar la dominación romana en la región de Celtiberia.

Quizás en esta época algunas de las aldeas o ciudades vasconas ya habían sido sometidas (o lo fueron posteriormente) pero una parte importante de los vascones debió acceder al dominio romano voluntariamente, por alianza. Tiberio Sempronio Graco fundó sobre la ciudad ya existente de Ilurcís la nueva ciudad de Graccuris o Gracurris o Graecuris (probablemente la actual Alfaro, en La Rioja, o la ciudad de Corella en Navarra), de estructura romana, donde parece ser que fueron asentados grupos celtíberos organizados en bandas errantes. Esta fundación se situaría en 179 a. C. si bien la referencia escrita es posterior. Se cree que la fundación de esta ciudad tenía como finalidad la civilización de la zona celtibérica y la difusión de la cultura romana.

Graccuris debía encontrarse en la zona que durante los siguientes años se disputarán celtíberos y vascones, zona que coincide en líneas esenciales con el Valle del Ebro. Probablemente a Tiberio Sempronio Graco hay que atribuir la mayoría de los tratados concertados con los vascones y los celtíberos. En general los pactos establecían para las ciudades o aldeas un tributo pagadero en plata o productos naturales. Cada ciudad o aldea debía aportar un contingente prefijado para el ejército. Solo algunas ciudades conservaron el derecho a emitir moneda.

Pero los habitantes de las ciudades sometidas por la fuerza no eran casi nunca súbditos tributarios: Cuando ofrecían resistencia y eran derrotados eran vendidos como esclavos. Cuando se sometían antes de su derrota total, eran incluidos como ciudadanos de su ciudad pero sin derecho de ciudadanía romana.

Cuando las ciudades se sometían libremente, los habitantes tenían la condición de ciudadanos, y la ciudad conservaba su autonomía municipal y a veces la exención de impuestos. Los procónsules (llamados también pretores o propretores), es decir los gobernadores provinciales, tomaron la costumbre de enriquecerse a costa de su gobierno. Los regalos forzados y los abusos eran norma general. En sus viajes el pretor o procónsul, y otros funcionarios, se hacían hospedar gratuitamente; a veces se hacían requisas. Los pretores imponían suministros de granos a precios bajos, para sus necesidades y las de los funcionarios y familiares, y a veces también para los soldados. Las quejas eran tan fuertes que el Senado romano, tras oír una embajada de provinciales hispanos, emitió en 171 a. C. unas leyes de control: Los tributos no podrían recaudarse mediante requisas militares; los pagos en cereales eran admisibles pero los pretores no podrían recoger más de un quinto de la cosecha; se prohibía al pretor fijar por sí solo el valor en tasa de los granos; se limitaban las peticiones para sufragar las fiestas populares de Roma; y se mantenía la aportación de contingentes para el ejército. No obstante, como el enjuiciamiento de los procónsules que habían cometido abusos correspondía al Senado a través del Pretor de la Ciudad, rara vez algún procónsul fue juzgado.

Situación de la península en torno al 156 a. de C. Mapa: Alcides Pinto. CC BY-SA 4.0.

Hacia el 156 a. C., la península ibérica presentaba un panorama étnico y cultural muy diverso. Aunque la República romana ya había establecido su dominio sobre buena parte del sur y el este peninsular —organizado en las provincias de Hispania Citerior e Hispania Ulterior—, la mayor parte del territorio seguía habitada por una gran variedad de pueblos indígenas, que mantenían sus estructuras políticas, sociales y culturales propias.

En la franja mediterránea, especialmente en el noreste, existían colonias griegas como Emporion y Rodas, que servían como enclaves comerciales y puntos de contacto entre el mundo indígena y las potencias mediterráneas. En el sureste y el valle del Guadalquivir, en torno a ciudades como Gadir o Cartago Nova, la influencia púnica y romana ya era dominante, con una red urbana y económica bien desarrollada.

En el interior peninsular habitaban pueblos de raíces indoeuropeas y preindoeuropeas, como celtíberos, vacceos, arevacos, lusitanos y vetones, organizados en comunidades tribales o confederaciones de ciudades. Los celtíberos, situados entre la Meseta oriental y el sistema Ibérico, representaban uno de los grupos más cohesionados y militarmente activos, y serían protagonistas de largas resistencias frente a Roma. Los lusitanos, al oeste, destacaban por su movilidad y por la posterior figura de Viriato, símbolo de la oposición indígena.

En el norte, regiones como Galicia, Asturias y la Cordillera Cantábrica estaban pobladas por pueblos célticos y montañeses, como galaicos, astures y cántabros. Estas zonas, montañosas y difíciles de controlar, serían de las últimas en integrarse en el dominio romano, ya entrado el siglo I a. C.

Por su parte, en el sur y valle del Guadalquivir se encontraban pueblos como los túrdulos y turdetanos, herederos de antiguas culturas tartésicas, con un grado de desarrollo urbano y cultural superior al de otras zonas. Esta región fue la más rápidamente romanizada, en gran parte debido a su riqueza agrícola y minera.

La península ibérica en esta época no era un territorio homogéneo, sino un auténtico mosaico de pueblos con distintos grados de desarrollo, organización y contactos exteriores. Roma aprovechó esta diversidad para avanzar poco a poco, primero controlando las zonas costeras más desarrolladas y luego extendiéndose hacia el interior, donde la resistencia sería más prolongada.

Viriato y la rebelión de Lusitania

Guerras lusitanas es la denominación historiográfica de las guerras que mantuvo la República romana con un conjunto de pueblos del oeste de la península ibérica, a los que los propios romanos llamaban lusitanos, y cuyo territorio fue incorporado a la provincia denominada Hispania Ulterior. Tuvieron lugar entre 155 a. C. – 139 a. C., siendo en parte simultáneas a las guerras celtíberas (guerra numantina, desde el 154 a. C., en el territorio que fue incorporado a la Hispania Citerior). La guerra lusitana fue también llamada Purinos Polemos (que significa la Guerra Fiera).

Los lusitanos se rebelaron contra Roma en dos ocasiones (155 a. C. y 146 a. C.), siendo derrotados en ambos casos.

Probablemente fuera Lusitania la zona de la Península que más tiempo resistió el empuje invasor de Roma. Ya desde el año 155 a. C., el caudillo lusitano Púnico efectuó importantes incursiones en la parte de Lusitania dominada por los romanos, terminando con la paz de más de veinte años lograda por el anterior pretor, Tiberio Sempronio Graco. Púnico obtuvo una importante victoria frente a los pretores Manilio y Calpurnio, causándoles alrededor de seis mil muertos.

Tras la muerte de Púnico, Césaro tomó el relevo de la lucha contra Roma, venciendo de nuevo a las tropas romanas el año 153 a. C., y arrebatando a éstas sus estandartes, los cuales fueron triunfalmente mostrados al resto de los pueblos ibéricos como muestra de la vulnerabilidad de Roma. Por entonces, también los vetones y los celtíberos se habían unido a la resistencia, dejando la situación de Roma en Hispania en un estado de suma precariedad. Lusitanos y vetones saqueaban las costas mediterráneas, aunque en lugar de asegurar su posición en la Península, se desplazaron hacia el norte de África de mano de Cauceno. Es en este año cuando llegan a Hispania los dos nuevos cónsules, Quinto Fulvio Nobilior y Lucio Mumio. La urgencia por restituir el dominio sobre Hispania hizo que los dos cónsules entraran en su cargo con dos meses y medio de anticipación. Los lusitanos desplazados a África fueron derrotados en Okile (actualmente Arcila, Marruecos) por Mumio, que les forzó a aceptar un tratado de paz. Por su parte, el cónsul Servio Sulpicio Galba había sometido a los lusitanos en la Península, muchos de los cuales fueron asesinados.

Nobilior fue sustituido al año siguiente (152 a. C.) por Marco Claudio Marcelo que ya había sido procónsul el 168 a. C. Este fue a su vez sucedido el año 150 a. C. por Lucio Licinio Lúculo, que se distinguió por su crueldad y su infamia.

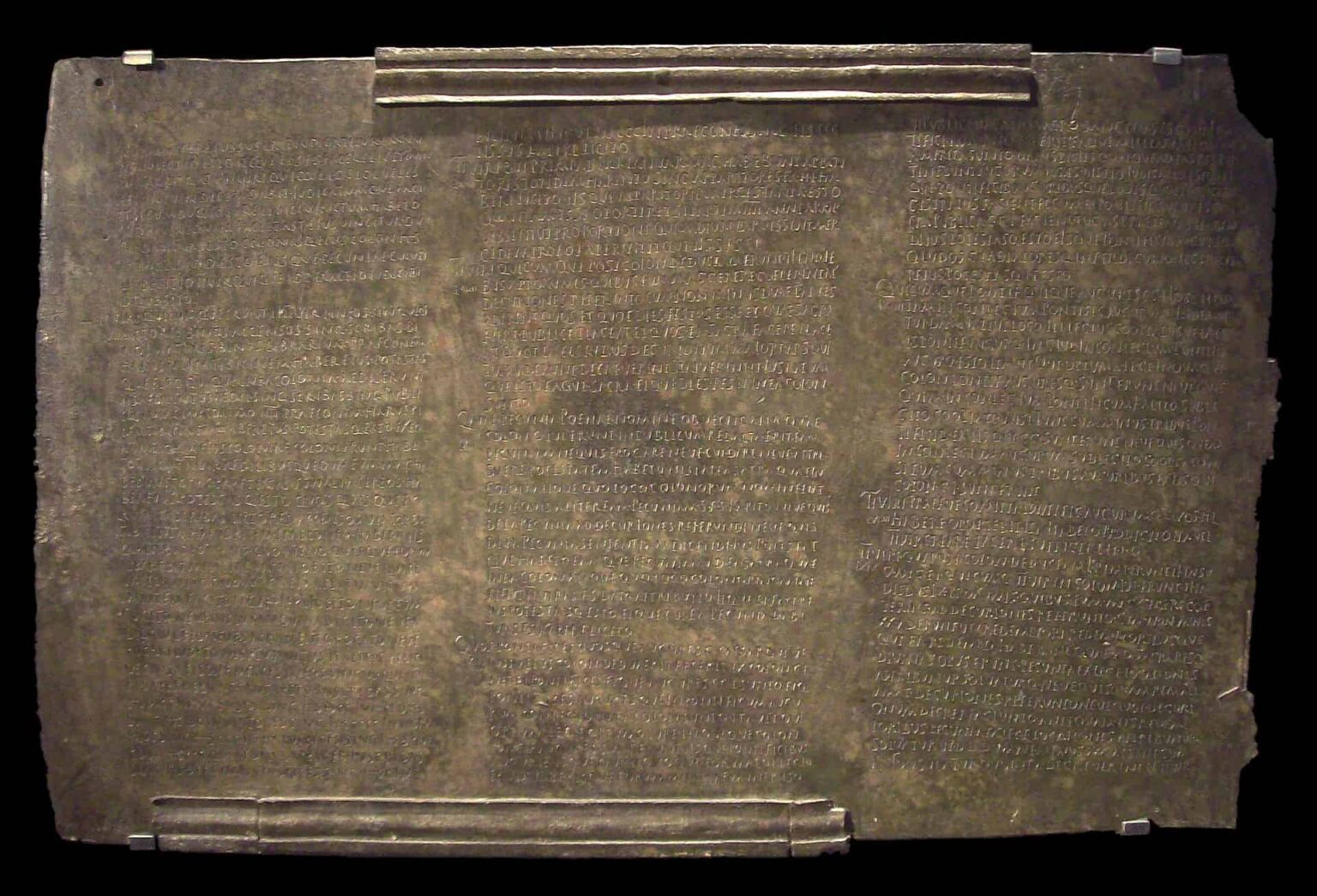

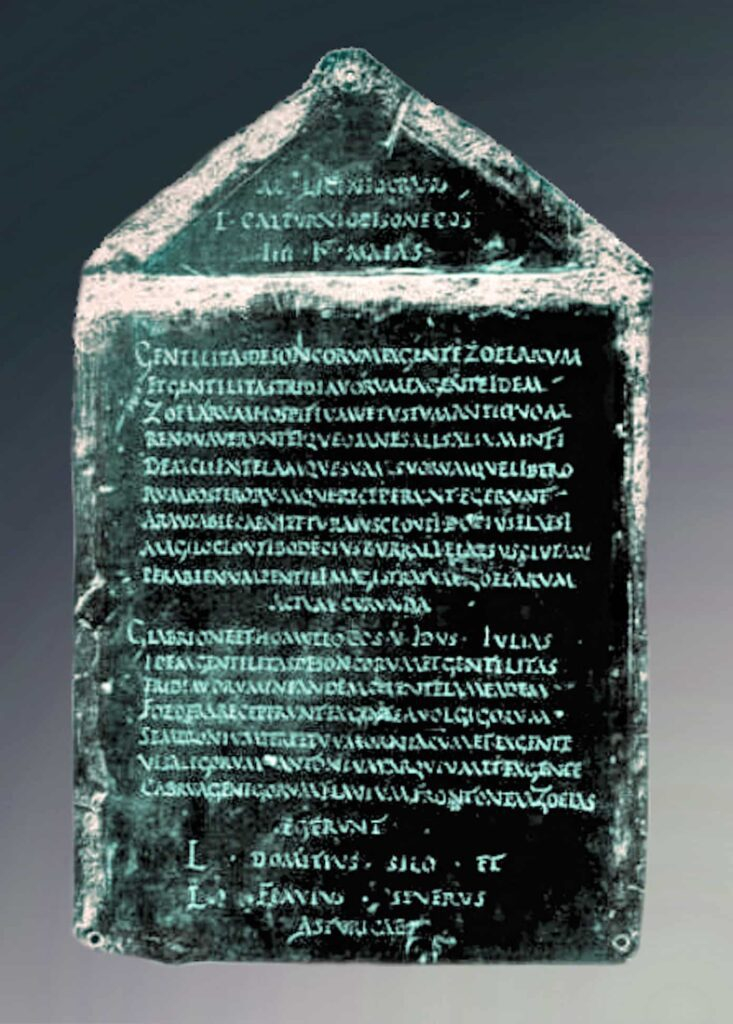

El 147 a. C., un nuevo líder lusitano llamado Viriato vuelve a rebelarse contra el poder de Roma. Huido de las matanzas de Servio Sulpicio Galba tres años antes, y reuniendo a las tribus lusitanas de nuevo, Viriato inició una guerra de guerrillas que desgastaba al enemigo, aunque sin presentarle batalla en campo abierto. Condujo numerosas incursiones y llegó incluso a las costas murcianas. Sus numerosas victorias y la humillación a la que sometió a los romanos le valieron la permanencia durante siglos en la memoria hispánica como el referente heroico de la resistencia sin tregua. Viriato fue asesinado sobre el año 139 a. C. por sus propios lugartenientes, muy probablemente sobornados por Roma. Con la muerte de Viriato desaparece también la última resistencia organizada de los lusitanos, y Roma continuaría adentrándose en la Lusitania, de lo que es buen testimonio el Bronce de Alcántara, datado en 104 a. C.

Campaña de Viriato contra los romanos. Mapa: NACLE. CC BY-SA 4.0. Original file (SVG file, nominally 1,052 × 744 pixels, file size: 1.04 MB).

Este mapa representa las Guerras Lusitanas (siglo II a. C.), un conflicto prolongado entre los lusitanos, pueblo indígena de la península ibérica, y el poder romano, que tuvo como figura principal al líder guerrillero Viriato.

La zona en color rojizo corresponde al territorio habitado por los lusitanos, situado principalmente en el actual centro y sur de Portugal y parte del oeste de España. Las áreas en beige representan las provincias romanas de Hispania Citerior y Ulterior, creadas tras la conquista inicial romana.

⚔️ 1. Incursiones lusitanas iniciales

Las flechas azules muestran las incursiones de los lusitanos en territorio controlado por Roma hacia 150 a. C., antes de la aparición de Viriato como líder. Estas incursiones consistían en ataques rápidos y bien organizados contra zonas romanizadas de la Hispania Ulterior, incluyendo ciudades y campamentos romanos. En este contexto se produjeron episodios de gran violencia, como la masacre de lusitanos en 150 a. C. por el pretor Servio Sulpicio Galba, quien atrajo a los lusitanos con falsas promesas de tierras para luego traicionarlos y matarlos. Este hecho encendió el odio contra Roma y preparó el terreno para la rebelión liderada por Viriato.

🟥 2. Campañas de Viriato (147–145 a. C.)

Las flechas rojas muestran las incursiones dirigidas por Viriato, un caudillo lusitano que se convirtió en el principal adversario de Roma durante varios años. Entre 147 y 145 a. C., Viriato organizó una serie de brillantes operaciones militares, basadas en tácticas de guerra de guerrillas, aprovechando el conocimiento del terreno montañoso para hostigar y derrotar a contingentes romanos más numerosos y mejor equipados.

El mapa señala importantes batallas de Viriato (estrellas rojas), como las cercanas al río Tajo y Monte Venus, donde consiguió resonantes victorias.

También muestra sus campañas hacia el este, alcanzando Segóbriga (146 a. C.), en la actual provincia de Cuenca, lo que evidencia la amplitud de sus incursiones y su capacidad para amenazar territorios en el interior peninsular.

🏛️ 3. Respuesta romana

Roma reaccionó enviando sucesivamente varios cónsules y pretores, pero muchos fueron derrotados o sufrieron humillantes retiradas. La habilidad de Viriato para evitar enfrentamientos directos en terreno abierto y desgastar a las legiones le dio un carácter casi legendario.

Finalmente, Roma recurrió a la traición: en el 139 a. C., Viriato fue asesinado mientras dormía por tres de sus aliados, sobornados por los romanos. Con su muerte, la resistencia lusitana perdió cohesión y las guerras lusitanas se fueron apagando, facilitando la romanización progresiva de estas tierras.

Este mapa ilustra claramente cómo, desde su territorio original en Lusitania, los grupos indígenas lanzaron incursiones hacia el sur y el este, desafiando el control romano sobre la península. La campaña de Viriato fue el momento culminante de esta resistencia, y aunque acabó con su muerte, marcó profundamente la historia de la conquista romana de Hispania como símbolo de resistencia frente al poder imperial.

La muerte de Viriato, por José Madrazo, pintado en 1814. José de Madrazo. Dominio Público. Original file (3,051 × 2,032 pixels, file size: 8.96 MB).

La guerra contra los pueblos celtíberos

Se denominan guerras celtíberas o guerras celtibéricas a los enfrentamientos bélicos producidos a lo largo de los siglos III y II a. C. entre la República romana y los distintos pueblos celtíberos que habitaban en la zona media del Ebro y la meseta superior. Estos enfrentamientos tuvieron una extensión temporal muy desigual en la duración, con diversas treguas, pactos, asedios y batallas.

Estos conflictos se desarrollaron a lo largo de los siglos III y II a. C., en un contexto de expansión romana tras la Segunda Guerra Púnica, cuando Roma buscaba consolidar su control sobre el interior peninsular.

A diferencia de otras campañas más breves y decisivas, las guerras celtibéricas se caracterizaron por su larga duración y complejidad. Hubo periodos de intensas operaciones militares alternados con treguas temporales, pactos políticos, asedios prolongados y enfrentamientos de diversa escala. Los celtíberos, organizados en tribus y confederaciones como los arevacos, belli y titos, ofrecieron una resistencia firme, utilizando tanto la guerra abierta como tácticas defensivas en sus oppida (ciudades fortificadas).

Entre los episodios más destacados figuran el asedio de Numancia, que se convirtió en símbolo de la tenacidad indígena frente al poder romano, y diversas campañas que implicaron a cónsules de gran relevancia política en Roma. En conjunto, estos conflictos no solo representaron un choque militar, sino también un encuentro entre dos mundos: la estructura imperial romana y las sociedades tribales de la Meseta.

Noroeste Hispania. Lugar aproximado de las guerras. Mapa: Carlosblh. Dominio Público.

Antecedentes de las guerras celtíberas

A la llegada de los romanos, los celtíberos que estaban gobernados por príncipes, no por reyes, tendían a formar una gran confederación y a ejercer su influencia en áreas muy alejadas de su territorio. Las relaciones entre Celtiberia y la Oretania, en el valle alto del Betis, eran intensas, en Cástulo en un cementerio del siglo IV a. C., las armas y broches típicos de la Celtiberia son abundantes. La tendencia a la unificación de Celtiberia no parece que fuera obra de ningún jefe político o militar, sino un proceso interno, donde el papel más importante fue la posesión de las minas.

Las fuentes clásicas, refiriéndose a la Celtiberia, hacen mención de un país pobre, con clima riguroso, con un hábitat diseminado, usualmente tipo poblado, de extensión muy reducida. La principal actividad económica que desarrollaban los celtíberos era la ganadería influidos por la pobreza del suelo, desconocimiento de las técnicas agrícolas avanzadas y concentración de la riqueza en una jerarquía guerrera, lo que originó una fuerte desigualdad social que se traduciría en la organización de bandas de mercenarios y bandoleros que buscaban en el uso de las armas una posible salida a esa tradicional penuria.

Las estimaciones hablan de que la población de la Celtiberia prerromana probablemente sería entre 225 000 y 585 000 gentes, basados en una densidad demográfica estimada de cinco a trece habitantes por kilómetro cuadrado, en un territorio de aproximadamente 45 000 km². Sobre la base de esto los estudiosos modernos estiman que en la región había entre 18 000 y 50 000 iuventus en capacidad de portar armas, cifras confirmadas por el tamaño que alcanzaban a tener los mayores ejércitos celtiberos, entre 15 000 y 35 000 combatientes.

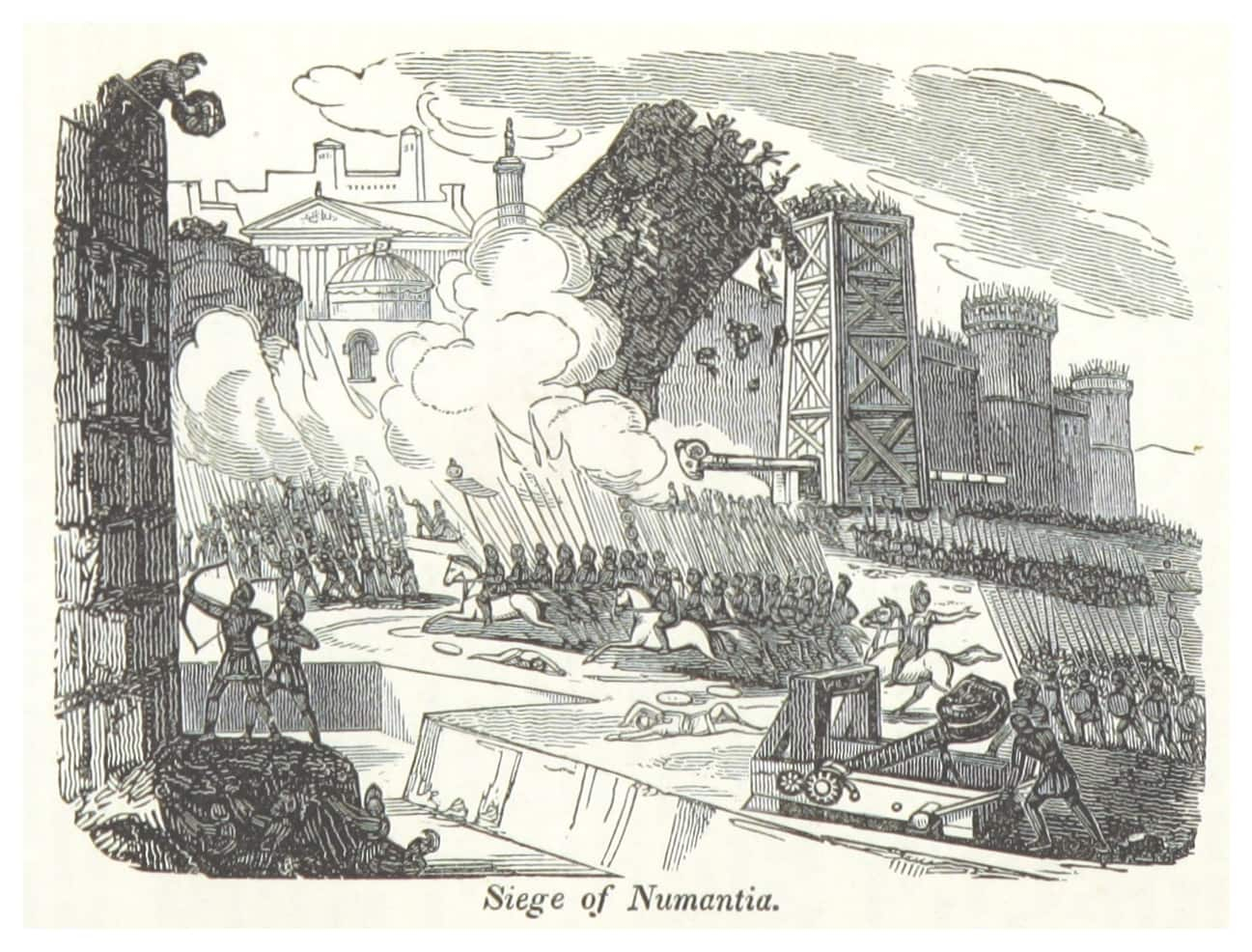

El asedio de Numancia. Mechanical Curator collection. Dominio Público.

Guerras celtíberas

La guerra entre Roma y los pueblos celtíberos se desarrolló en un contexto de expansión imperial que llevó a la República romana a extender su dominio desde las zonas costeras de la península ibérica hacia el interior. Tras la derrota de Cartago en la Segunda Guerra Púnica, Roma heredó sus antiguos territorios en el sur y el este peninsular. Sin embargo, el control efectivo de la Meseta y del valle medio del Ebro se encontró con la resistencia organizada de un conjunto de pueblos de origen mixto celta e indígena, conocidos como celtíberos. Estos grupos habitaban zonas estratégicas y de difícil acceso, y estaban organizados en comunidades tribales que podían unirse en confederaciones para resistir las incursiones romanas.

Las guerras celtibéricas se prolongaron durante buena parte del siglo II a. C. y fueron marcadas por un ritmo irregular de enfrentamientos, treguas y pactos temporales. Roma emprendió sucesivas campañas con distintos comandantes, pero la orografía del territorio y la cohesión social de las tribus celtíberas dificultaron su sometimiento. Ciudades fortificadas como Segeda, Termancia o Uxama, además de Numancia, se convirtieron en centros neurálgicos de la resistencia. Los celtíberos no solo defendían su territorio, sino también su autonomía política y su modo de vida frente a la imposición de la autoridad romana.

Las consecuencias de estos enfrentamientos fueron profundas. En primer lugar, Roma consolidó finalmente su dominio sobre la Meseta y el valle medio del Ebro, incorporando estos territorios a la estructura administrativa provincial. Se establecieron guarniciones y colonias militares que facilitaron la integración política, económica y cultural. La resistencia prolongada obligó a Roma a desarrollar nuevas estrategias militares adaptadas a la geografía peninsular, como los asedios prolongados y el control de recursos logísticos, lo que aumentó la experiencia de sus ejércitos en escenarios complejos.

En el plano indígena, la derrota supuso el progresivo desmantelamiento de las estructuras tribales autónomas y la integración forzada en el sistema romano. Las élites locales fueron incorporadas a la administración imperial, muchas veces mediante pactos que les otorgaban beneficios a cambio de lealtad. La lengua, el derecho, la religión y el urbanismo romanos comenzaron a difundirse por estas regiones, marcando el inicio de un proceso de romanización que transformaría profundamente la vida social y cultural de la zona. Así, las guerras celtibéricas no solo representaron una etapa militar de resistencia, sino también el momento decisivo en el que Roma logró someter el interior peninsular, abriendo el camino a su plena integración en el mundo romano.

Las citas sobre los celtíberos, de los autores clásicos, suelen hacer referencias concretas a la belicosidad de estos pueblos, conocidos por los romanos como mercenarios de los cartagineses, desde la segunda guerra púnica.

Cuando los romanos desembarcan en Ampurias en el 218 a. C., su pretensión era cortar la fuente de suministros, tanto materiales como humanos, que desde la península ibérica abastecía al ejército de Aníbal. Sin embargo, tras la expulsión de los cartagineses, decidieron quedarse en Iberia, ocupando el Levante y Andalucía, las zonas más ricas y desarrolladas de Iberia.

Ya desde la rebelión de los pueblos íberos, en el 195 a. C., los celtíberos habían sido mercenarios de los turdetanos, vencidos por el cónsul Catón, que regresó a sus bases en Tarraco atravesando, por primera vez, la Celtiberia y organizando la explotación sistemática de las provincias de Hispania.

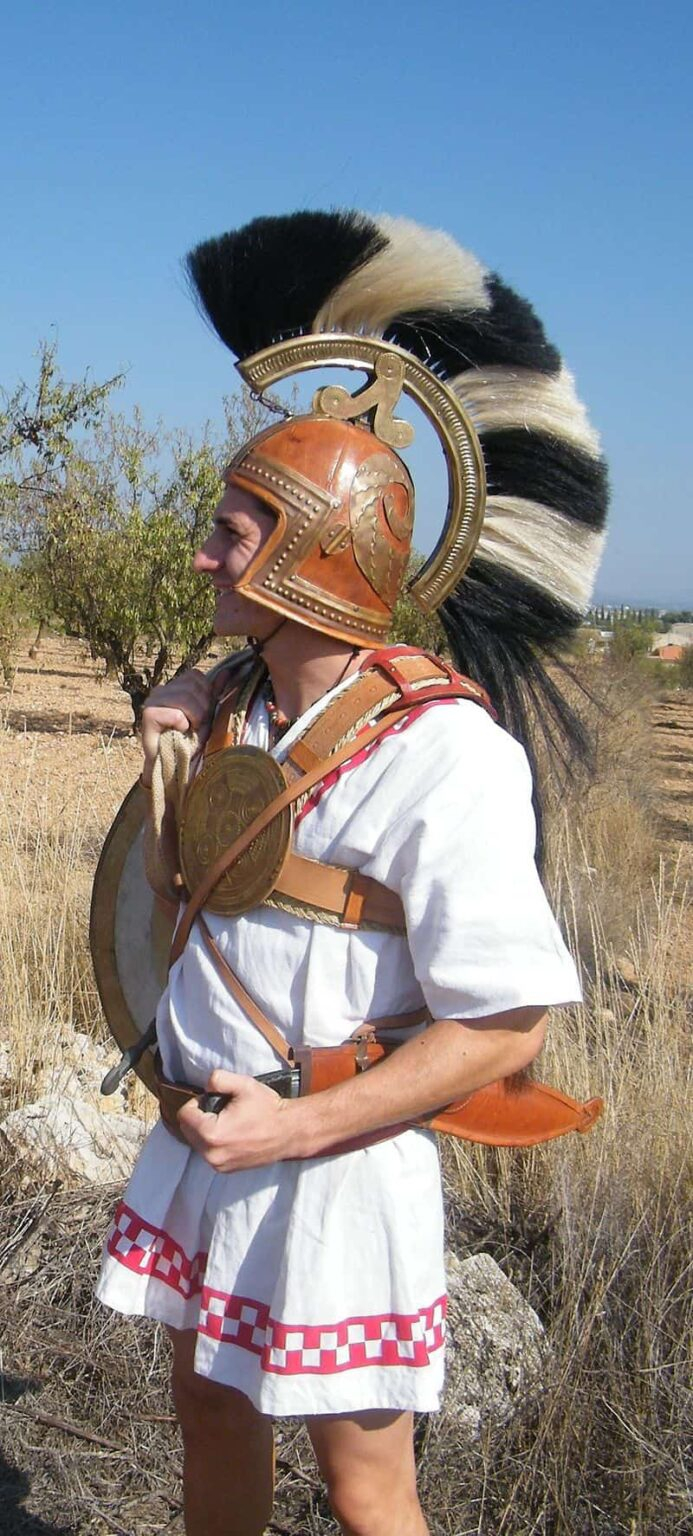

Los celtíberos según Diodoro: Este pueblo suministra para la guerra no solo una excelente caballería, sino también una infantería que destaca por su valor y capacidad de sufrimiento. Visten ásperas capas negras, cuya lana recuerda al fieltro. En cuanto a las armas, algunos celtíberos llevan escudos ligeros semejantes a los de los celtas y otros grandes escudos redondos del tamaño del aspis griego. Sobre sus piernas y espinillas trenzan bandas de pelo y cubren sus cabezas con cascos de bronce adornados de cimeras rojas. Llevan espadas de dos filos forjadas con excelente acero y también llevan, para el combate cuerpo a cuerpo, puñales de una cuarta de largo. Utilizan una técnica especial en la fabricación de sus armas. Entierran piezas de hierro y las dejan oxidar durante algún tiempo aprovechando solo el núcleo, con lo cual obtienen magníficas espadas y otras armas. Un arma fabricada de este modo corta cualquier cosa que encuentre en su camino, por lo cual no hay escudo, casco o cuerpo que resista su golpe….

Primera guerra celtíbera o de los lusones

Los romanos siguieron a partir de entonces el modelo de explotación marcado por Catón, desarrollándose rebeliones de las tribus del centro de la península ibérica. En el año 193 a. C. el procónsul Marco Fulvio Nobilior vence a una coalición de vacceos, vetones y celtíberos (lusones) en las cercanías de Toletum (Toledo), capturando vivo al jefe de la coalición Hilerno, las tropas dispersas se refugian en la ciudad Bela de Contrebia Belaisca, que es tomada por el cónsul y reprimido el levantamiento.

La primera guerra celtíbera (181-179 a. C.) fue una continuación de estos conflictos. Fue una guerra defensiva por parte de Roma: se trataba de impedir la unión y proyección de los celtíberos sobre los bordes de la Meseta y su expansión hasta la Hispania Ulterior, el valle del Ebro y el Levante ibérico.

En el año de 180 a. C., Tiberio Sempronio Graco, procónsul de la Hispania Citerior, inicia las luchas para someter a los celtíberos de la Meseta Norte, y acudió desde la Bética para liberar del asedio de 20 000 celtíberos a la ciudad de Caraues (Magallón), aliada de los romanos, con un ejército de 8000 infantes y 5000 jinetes. Tomó Contrebia y pueblos vecinos, repartiendo las tierras entre los indígenas y fundando Gracurris (Alfaro), para instalar en ella a las bandas de celtíberos sin tierras. Finalmente, en el 179 a. C. derrota a los celtíberos en la batalla del Moncayo y acaba definitivamente con la rebelión, frenando radicalmente la expansión celtíbera fuera de los límites de su territorio.

Firmó pactos con las tribus de los belos y los titos, consiguiendo una cierta pacificación y atracción de las élites indígenas hacia Roma. Por estos pactos, los oppida celtíberos deberían pagar un tributo anual y prestar servicio militar en las legiones romanas, a cambio podrían mantener la autonomía y se prohibía amurallar nuevas ciudades. Estos pactos serían invocados, en muchas ocasiones, en los enfrentamientos futuros.

Si bien el gobierno de Graco no difería demasiado de la política que Escipión había iniciado con el dominio romano en la península, en su gobierno se refleja un intento de consolidar e integrar las provincias hispanas en la administración romana. La postura de Roma, agravada por los problemas sociales y la pobreza de muchos sectores indígenas que les obligaba a un bandolerismo endémico sobre las ricas tierras del sur, aliadas de Roma, desembocó en nuevos períodos de lucha.

Segunda guerra celtíbera, o de los belos, titos y arévacos, o del fuego

La excusa para el comienzo de la segunda fase de la guerra (154-152 a. C.) ocurre en el 154 a. C. con la ampliación de la fortificación de Segeda, capital de los belos. El Senado romano lo consideró como una infracción de los acuerdos de Graco de 179 a. C. y una amenaza para sus intereses en Hispania. Sin embargo, Polibio atribuye el origen de la guerra al comportamiento de los gobernadores romanos, que habían convertido la administración romana en insoportable para los indígenas.

El senado romano prohibió continuar la muralla y exigió, además, el tributo establecido con Graco. Los segedenses arguyeron que la muralla era una ampliación y no una nueva construcción y que se le había exonerado del pago del tributo después de Graco.

Roma envió al Cónsul Nobilior al mando de 30 000 hombres. Al enterarse los habitantes de Segeda, se refugiaron en Numancia, oppidum de la tribu de los arévacos, donde eligieron jefe de las dos tribus, arévacos y belos, a Caro de Segeda. Nobilior marchó por el valle del Ebro hacia Segeda, donde destruyó la ciudad, tomo Ocilis (Medinaceli) y avanzó por Almazán hacia Numancia. En el camino, Caro con 20 000 soldados y 5000 jinetes logró emboscar a los romanos cuando pasaban, causándoles 6000 bajas, pero al perseguirlos en desorden, la caballería romana cayó sobre él, matando al mismo Caro y salvando al ejército. Después llegó ante Numancia, donde se le unieron tropas enviadas por Massinisa, que incluían diez elefantes de guerra, pero sufrió otra dura derrota al desbandarse dichos animales. Tras varias derrotas y de pasarse Ocilis, donde mantenía las provisiones y el dinero, al bando de los celtíberos, a Nobilior no le quedó otro remedio que recluirse en su campamento a pasar el invierno, donde murieron muchos soldados de frío y en escaramuzas con los indígenas.

Al año siguiente, llegó como sucesor en el mando el cónsul Claudio Marcelo con 8000 soldados y 500 jinetes, cercó a Ocilis a la que supo atraerse y les concedió el perdón. Ante las condiciones magnánimas de rendición, rehenes y cien talentos de plata, Nertobriga también pidió la paz. Marcelo les puso la condición de que todos los pueblos, arévacos, belos y titos, la pidieran a la vez, cosa que consiguió, pero algunos pueblos se opusieron porque habían soportado sus razias durante la guerra. Marcelo decidió enviar embajadores de cada parte para que dirimieran sus rencillas y recomendó al Senado la aprobación de los tratados. El Senado desestimó la oferta de paz y preparó un nuevo ejército al mando del cónsul Licinio Lúculo, quien tenía como lugarteniente a Publio Cornelio Escipión Emiliano.

Marcelo declaró de nuevo la guerra a los celtíberos, que tomaron la oppidum de Nertóbriga, persiguió a los numantinos acorralándolos en la ciudad. El jefe de los numantinos, Litennón, pidió la paz en nombre de todas las tribus. Marcelo exigió rehenes y dinero y aceptó la paz antes de la llegada de Lúculo.

Ruinas actuales de Numancia. Foto: Txo. Dominio Público. Original file (2,048 × 1,536 pixels, file size: 945 KB).

Tercera guerra celtíbera o guerra de Numancia

Se conoce como guerra numantina (de Bellum Numantinum en la Historia romana de Apiano) al último conflicto que tuvo lugar en Hispania entre la República romana y las tribus celtíberas que habitaban las inmediaciones del Ebro. Fue, a su vez, el epílogo de las guerras celtíberas. Esta contienda se resolvió tras veinte años de guerras intermitentes. La primera fase de la guerra se inició en el 154 a. C. debido a una revuelta de las tribus celtíberas del Duero. Esta primera fase finalizó en el 151 a. C., pero, en el 143 a. C. surgió de nuevo una insurrección en la ciudad de Numancia, que fue asediada y tomada por el cónsul Escipión Emiliano en una fecha indeterminada, pero dentro de los primeros meses del 133 a. C.

El último día de Numancia (1881), de Alejo Vera, refleja el momento en que los últimos defensores numantinos deciden suicidarse antes de ser capturados por los romanos. Original file (1,886 × 1,256 pixels, file size: 1.79 MB).

⚔️ La Guerra Numantina (143–133 a. C.)

La llamada guerra numantina (Bellum Numantinum), narrada en buena parte por el historiador griego Apiano, fue el último y más decisivo conflicto entre la República romana y los pueblos celtíberos, particularmente la tribu de los arevacos, cuyo principal oppidum (ciudad fortificada) era Numancia, situada cerca de la actual Soria.

Este conflicto fue el epílogo de casi veinte años de guerras intermitentes, en las que Roma intentó sin éxito someter completamente el interior peninsular. La guerra numantina evidenció las dificultades del ejército romano para dominar un territorio agreste y resistencias locales muy cohesionadas.

📜 1. Antecedentes y primera fase (154–151 a. C.)

La primera gran insurrección celtibérica se produjo en 154 a. C., cuando las tribus del valle del Duero, especialmente los belli y titos, se rebelaron contra la presencia romana. El detonante fue la fundación por parte de Roma de la ciudad de Segeda, en territorio de los belli, lo que contravenía acuerdos anteriores. Roma reaccionó enviando al cónsul Quinto Fulvio Nobilior, que sufrió reveses importantes a manos de los celtíberos, incluidos combates cerca de Numancia.

Aunque los romanos lograron finalmente una paz precaria hacia 151 a. C., esta fase dejó patente que las tribus indígenas podían resistir con eficacia prolongada.

🏛️ 2. Insurrección numantina (143–133 a. C.)

En 143 a. C., estalló una nueva insurrección encabezada por Numancia, que se convertiría en el centro simbólico y estratégico de la resistencia arevaca. Roma respondió enviando sucesivamente varios cónsules, pero durante años sus campañas fracasaron estrepitosamente. La ciudad, pequeña pero fortificada, situada en una meseta rodeada de colinas y ríos, resultó ser un punto casi inexpugnable para las legiones romanas.

Los numantinos practicaron una defensa móvil, basada en incursiones rápidas y en el conocimiento del terreno, evitando combates en campo abierto. Además, aprovecharon el clima y las dificultades logísticas romanas para mantener el asedio en condiciones precarias. La resistencia numantina humilló a varios comandantes romanos, algunos de los cuales firmaron pactos sin autorización del Senado, lo que provocó escándalos en Roma.

⚔️ 3. El cerco de Escipión Emiliano (134–133 a. C.)

La situación cambió radicalmente cuando en 134 a. C. el Senado encargó la campaña al prestigioso general Publio Cornelio Escipión Emiliano, héroe de la destrucción de Cartago en la Tercera Guerra Púnica. Escipión emprendió una estrategia completamente distinta:

Reorganizó el ejército, eliminando los lujos, endureciendo la disciplina y asegurando las rutas de suministro.

Evitó los enfrentamientos directos con los numantinos y en su lugar construyó un sistema de cerco total, con un cinturón de fortificaciones y empalizadas alrededor de la ciudad, de unos 9 kilómetros, cortando cualquier vía de escape o aprovisionamiento.

Bloqueó el río Duero mediante torres y cadenas para impedir que entraran víveres.

Este asedio total sometió a Numancia a una presión extrema. Las esperanzas de ayuda exterior se desvanecieron, y la ciudad quedó completamente aislada.

🏙️ 4. La caída de Numancia (133 a. C.)

Después de varios meses de resistencia heroica, Numancia fue vencida por el hambre y las enfermedades. Los habitantes, según las fuentes romanas, optaron en su mayoría por el suicidio colectivo antes que la rendición, incendiando sus casas y destruyendo sus bienes. Solo unos pocos supervivientes fueron hechos prisioneros y exhibidos en el triunfo romano.

La caída de Numancia en 133 a. C. simbolizó el final de la resistencia celtibérica organizada. La victoria de Escipión tuvo un enorme impacto en Roma, y el general fue celebrado con honores triunfales. Sin embargo, la brutalidad del asedio y la obstinada resistencia numantina convirtieron a la ciudad en un símbolo de libertad y resistencia en la memoria histórica hispana.

La guerra numantina representó la culminación de las guerras celtibéricas y evidenció tanto la potencia militar romana como la capacidad de resistencia de las comunidades indígenas. Su desenlace allanó el camino para la progresiva romanización de la Meseta, aunque no eliminó por completo los focos de resistencia en otras regiones.

Numancia quedó en la historia como la “ciudad indomable”, cuya caída no fue resultado de la derrota militar directa, sino de la resistencia desesperada frente a un asedio sistemático.

La Destrucción de Numancia (1802), por Juan Antonio Ribera (conservado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Dominio Público. Original file (1,313 × 1,050 pixels, file size: 171 KB).

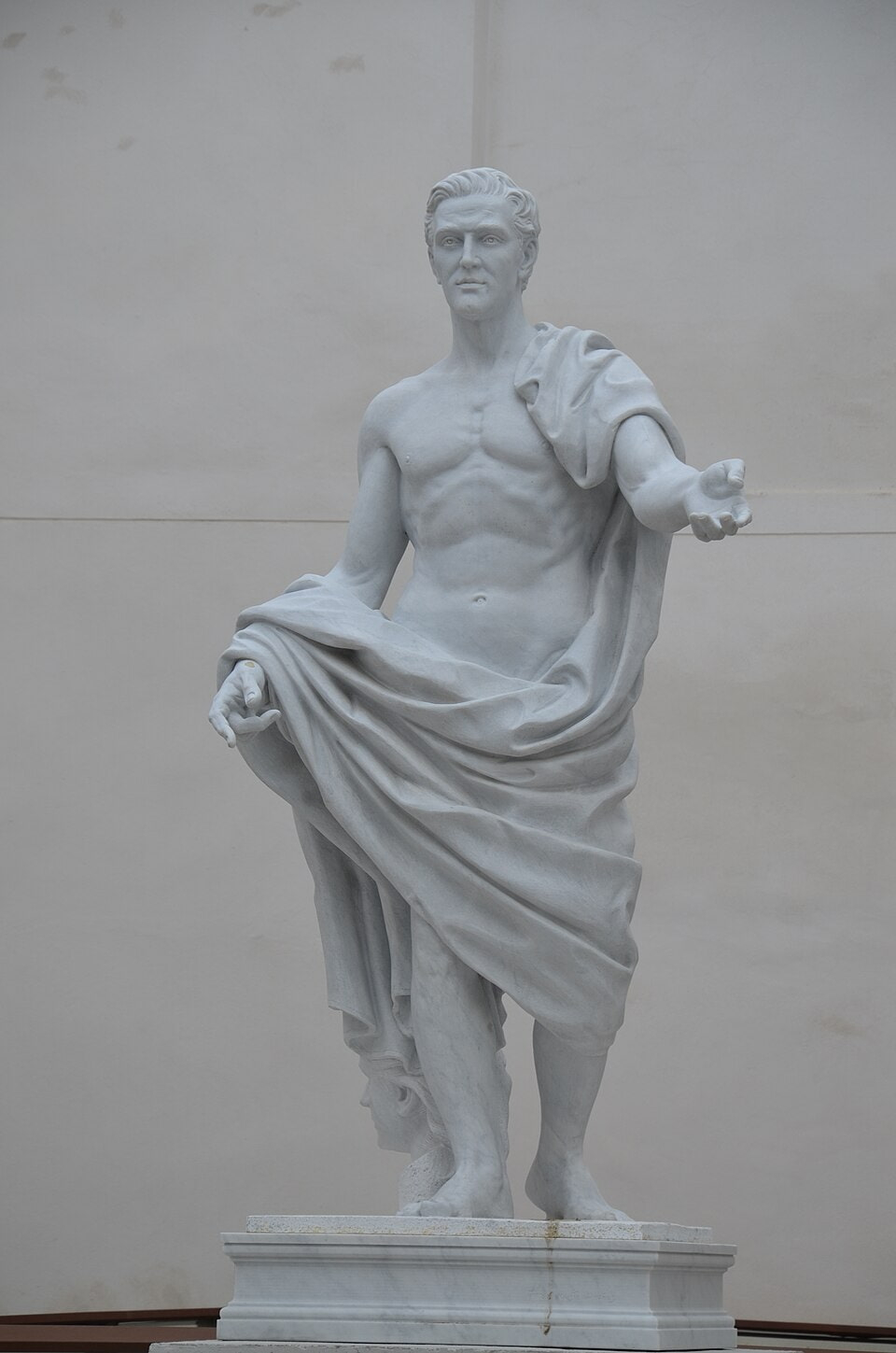

Con el final de la guerra y la pacificación en la región, Escipión Emiliano regresó a Roma rodeado de honores y un gran botín. Su victoria le valió el apodo de Numantino. Su gran triunfo trajo una era de paz a Hispania, que se mantuvo hasta el inicio de la guerra de Sertorio (82 a. C.-72 a. C.). Tras el posterior conflicto de las guerras cántabras (29 a. C.-19 a. C.), la región acabó asumiendo totalmente la romanización, perdiendo en el tiempo sus raíces.

La Celtiberia había sufrido años de lucha continua que ocasionaron el desplazamiento y la reducción de las poblaciones y la devastación generalizada del territorio, con las consiguientes secuelas sociales y económicas. Pero también Roma sufrió las consecuencias del enfrentamiento tan duradero. Las lagunas del sistema político-legislativo republicano quedaron en evidencia, la dilatada duración de la guerra fue fruto del rígido mecanismo jurídico romano y de las rivalidades internas de las distintas facciones senatoriales. La leva continua de campesinos itálicos, base del ejército romano republicano, para las distintas campañas incrementó las tensiones sociales que tuvieron su apogeo poco después, en la época de los Gracos. El alistamiento por Escipión de clientes y amigos sirvió de precedente a otros posteriores y esbozó unos métodos de corte principesco que, en el siglo siguiente, acabarían con el régimen republicano en Roma.

- Dáithí Ó hÓgáin (2003). The Celts: a history. Rochester: Boydell Press, pp. 120. ISBN 1-0-85115-923-0.

- Alberto J. Lorrio & Philippe Gardes (2001). Ercavica: la muralla y la topografía de la ciudad. Real Academia de la Historia, Madrid, pp. 69, ISBN 978-84-95555-10-6. La población de la ciudad era de unos 8000 a 16 000 personas, probablemente solo 2000 a 4000 eran hombres adultos.

- José María Blázquez (1975). Ciclos y temas de la Historia de España: La romanización. La sociedad y la economía en la Hispania romana. Tomo II. Madrid: Ediciones AKAL, pp. 69-70. ISBN 84-7090-068-4.

- Enric Cabrejas (6 de marzo de 2014). «Retógenes ‘El Caraunio’». Arque-Historia. Archivado desde el original el 9 de enero de 2017. Consultado el 15 de enero de 2017.

- «Personajes: Retógenes». Arte Historia. Consultado el 15 de enero de 2017.

- Textos clásicos – Apiano de Alejandría – Historia de Roma: Sobre Iberia.

Sobre la ciudad de Numancia

Numancia es el nombre de una desaparecida población celtíbera situada sobre el Cerro de la Muela, en Garray, provincia de Soria, en Castilla y León (España), a siete kilómetros al norte de la actual ciudad de Soria. La resistencia de sus habitantes al asedio realizado por las tropas de la república de Roma bajo las órdenes de Publio Cornelio Escipión Emiliano en el verano del año 133 a. C., que prefirieron suicidarse antes que rendirse a sus atacantes, ha pasado a la historia como ejemplo de resistencia, acuñándose la expresión «resistencia numantina».