La última oración de los mártires cristianos (1883), cuadro del pintor francés Jean-Léon Gérôme. Jean-Léon Gérôme. Dominio Público. Original file (1,800 × 1,050 pixels, file size: 1.16 MB).

La antigua Roma (1) o Roma antigua fue tanto la ciudad de Roma como el Estado que fundó en la Antigüedad. La civilización romana, de origen latino, se formó en el siglo VIII a. C. a partir de la agrupación de varios pueblos de la Italia central. (2) Roma se expandió más allá de la península itálica y, desde el siglo I hasta el siglo V, dominó el mundo mediterráneo y la Europa Occidental mediante la conquista y la asimilación de las élites locales. Durante estos siglos, la civilización romana fue una monarquía, una república oligárquica y posteriormente un imperio autocrático. Su dominio dejó un importante legado lingüístico, jurídico, artístico, religioso y cultural que contribuyó profundamente a dar forma a la civilización occidental.

La imagen de una ciudad en continuo progreso no se corresponde plenamente con la complejidad de los hechos. Su historia no ha sido de crecimiento continuo: el progreso (a ritmos muy diferentes) ha sido seguido por el estancamiento y a veces incluso el retroceso. Sin embargo, los romanos lograron resolver las dificultades internas nacidas de la conquista bajo la República transformando sus instituciones republicanas. Así, en los primeros siglos de la época imperial, el territorio bajo el poder de Roma alcanzó su máxima extensión.

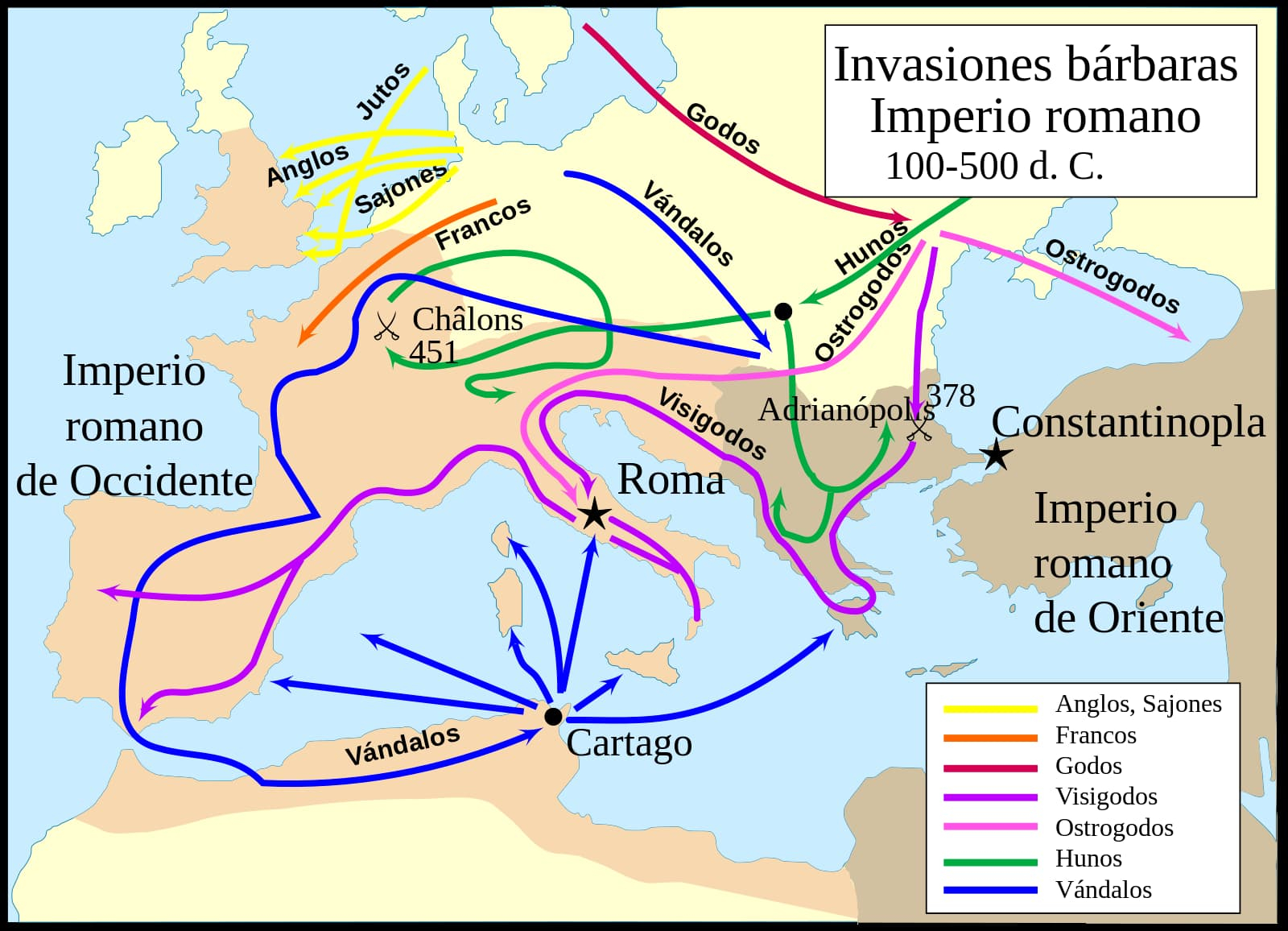

A partir del siglo III, el mundo romano sufrió las grandes invasiones de los bárbaros del norte de Europa y Asia. Para resistirse a ellos, el Imperio tuvo que crear una nueva estructura burocrática y militar. Este periodo coincidió con el establecimiento del cristianismo como religión del Estado y la división del Imperio en una mitad occidental y oriental. Presa de la inestabilidad interna y de las invasiones germánicas, la parte occidental del Imperio (que incluía Hispania, Galia, Britania, África del Norte e Italia) colapsó en el año 476. Sin embargo, la parte oriental del Imperio, gobernada desde Constantinopla (que incluía Grecia, Anatolia, Siria y Egipto) sobrevivió a esta crisis. A pesar de la pérdida de Siria y Egipto por la expansión musulmana, el Imperio oriental continuó desarrollándose hasta que fue finalmente destruido por el Imperio otomano en 1453. Este imperio medieval y cristiano, llamado «Imperio romano» por sus habitantes, pero llamado «Imperio bizantino» por los historiadores modernos, es la última etapa evolutiva y sin interrupción del poder imperial y la administración del Imperio romano.

La civilización romana se estudia a menudo en la Antigüedad clásica junto con la antigua Grecia, una civilización que inspiró gran parte de la cultura de la antigua Roma. Además de su modelo original de ejercicio del poder (hay innumerables príncipes que quisieron imitarlo o se inspiraron en él), la Roma antigua contribuyó en gran medida al desarrollo del derecho, las instituciones y leyes, la guerra, el arte y la literatura, la arquitectura y la tecnología, así como los idiomas en el mundo occidental.

Introducción

A- Fundación de Roma

B- Fases cronológicas.1- Monarquía electiva (753-509 aC).

2- República Romana (509-27 aC).

3- El imperio Romano (27aC-476 dC).1. Origen y evolución histórica: desde la monarquía y la República hasta el Imperio y su caída.

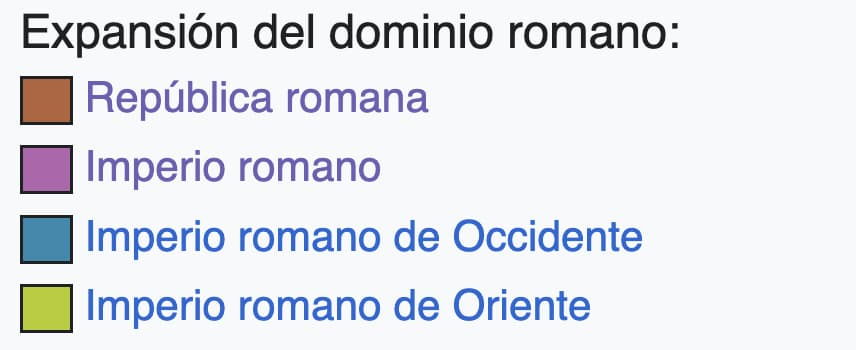

2. Extensión territorial: del Mediterráneo al norte de Europa, de Hispania a Mesopotamia

3. Instituciones y gobierno: evolución política, emperadores destacados.

4. Sociedad y cultura: clases sociales, vida cotidiana, religión, arte.

5. Economía y comercio: agricultura, moneda, rutas comerciales.

6. Legado del Imperio romano: lengua, derecho, arquitectura, urbanismo.

7. Crisis y caída: causas internas y externas.A. Estructura Social y Política

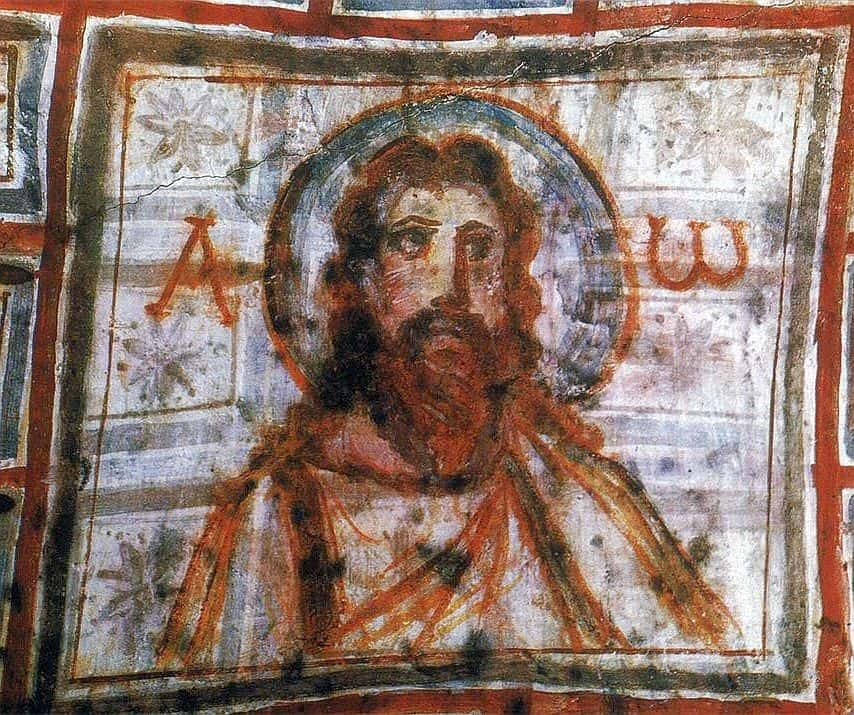

B. Cultura y Sociedad-Arte de la antigua Roma

-Arquitectura de la a. Roma

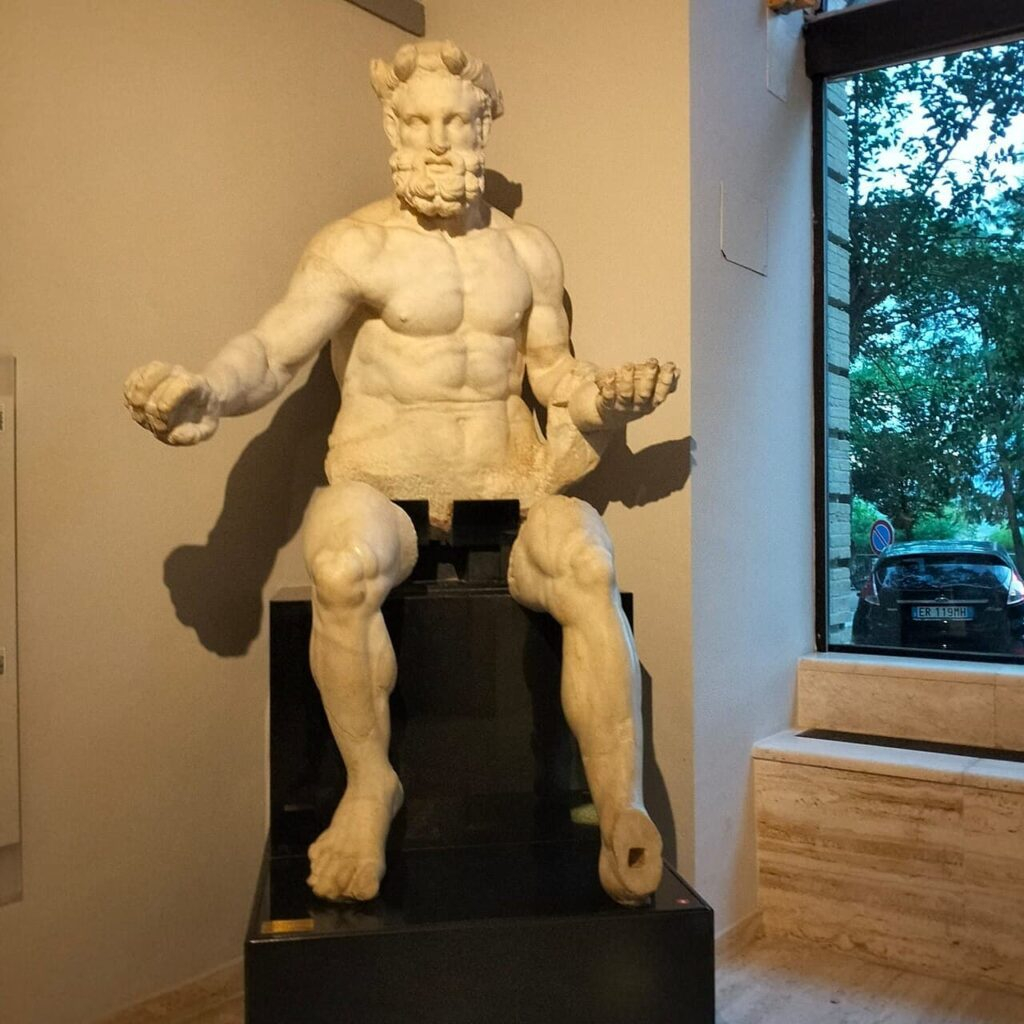

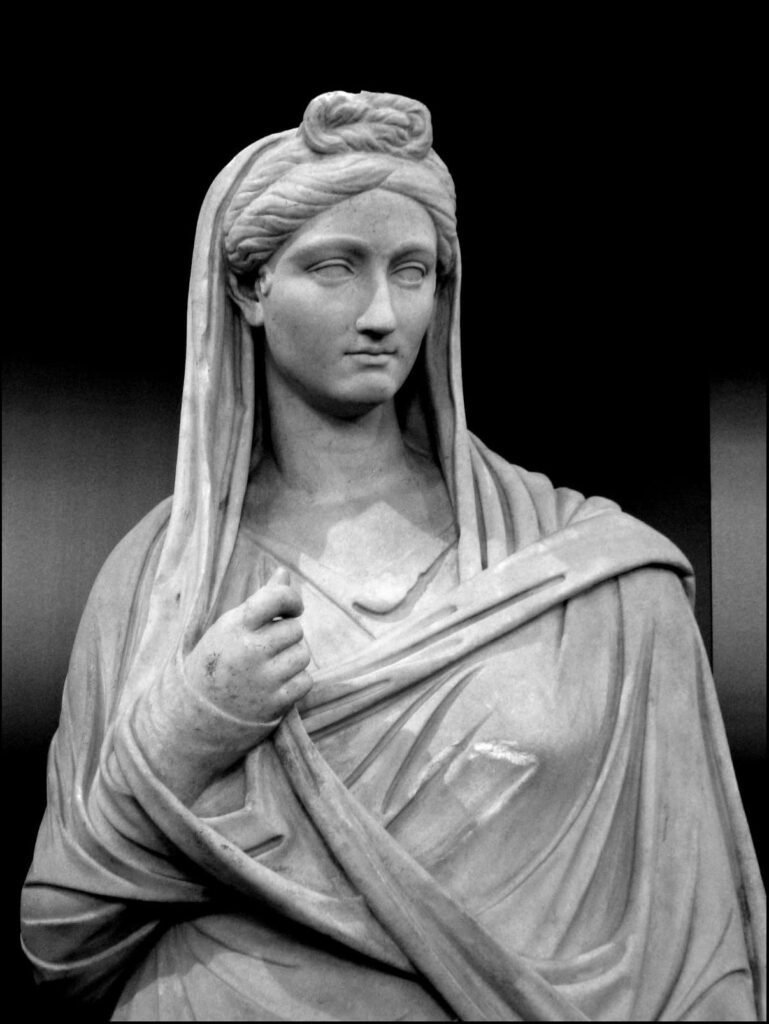

-Escultura

-Pintura

-Latín y lenguas del imperio romano

-Edución

-Literatura romana

-Filosofía

-Derecho

-Ciencia

-Costumbres, Vivienda, Gastronomía, Vestimenta

-Fases en la vida de un romano

-Fiestas

-Anexo: Relación entre Cristianismo y Roma.

-Situación y valoración de la mujer en el a. Imperio romano

-Provincias romanas

El Coliseo Romano en 2020 by FeaturedPics. CC BY-SA 4.0. Original file (12,051 × 8,442 pixels, file size: 66.4 MB). El Coliseo o Anfiteatro Flavio (en latín Colosseum, en italiano Colosseo) es un anfiteatro de la época del Imperio romano, construido en el siglo I. Está ubicado en el este del Foro Romano y fue el más grande de los que se construyeron en el Imperio romano. Conocido originalmente como Anfiteatro Flavio (Amphitheatrum Flavium) pasó a ser llamado Coliseo (Colosseum) porque a su lado había una gran estatua, el Coloso de Nerón, un monumento dedicado al emperador Nerón que posteriormente sufrió transformaciones y llegó a desaparecer. Es el monumento romano más reconocible del mundo. Resume el poder arquitectónico, la cultura del espectáculo, la ingeniería y el poder del pueblo romano, y las «Grandeza, técnica, dominación cultural».

Pocas civilizaciones han ejercido una influencia tan profunda, duradera y transformadora como la de Roma. Lo que comenzó como un pequeño asentamiento a orillas del Tíber acabó convirtiéndose en un imperio que dominó gran parte del mundo conocido durante más de medio milenio. A través de una evolución compleja que abarca más de mil años de historia —desde la monarquía arcaica y la república oligárquica hasta la estructura imperial centralizada—, Roma no solo forjó una vasta red política y militar, sino que también sentó las bases de múltiples aspectos de la civilización occidental: el derecho, la lengua, la administración, la arquitectura, la ingeniería, e incluso el imaginario colectivo del poder.

Este artículo propone un recorrido claro y estructurado por las grandes fases históricas que definieron a Roma: desde la leyenda fundacional de Rómulo y Remo hasta la caída del Imperio romano de Occidente en el año 476 d. C., sin olvidar la prolongación de su legado en Oriente a través del Imperio bizantino, que sobrevivió hasta 1453. Lejos de ser una simple cronología, esta exploración busca revelar el profundo proceso de transformación política y cultural que convirtió a una ciudad-estado en un sistema imperial que aún hoy —de forma directa o simbólica— sigue presente en nuestras instituciones, lenguas y formas de entender el mundo.

Maqueta de la antigua ciudad de Roma, donde se aprecian el Teatro de Marcelo y el Teatro de Balbo. Alessandro57. Dominio Público.

Fundación de la ciudad de Roma

El origen de la ciudad de Roma puede situarse especialmente cerca del monte Palatino, junto al río Tíber, en un punto en el cual existía un vado natural que permitía su cruce y, además, era navegable desde el mar (ubicado a 25 km río abajo) únicamente hasta esa posición. En ese punto el río discurría entre varias colinas excavadas por su cauce, aisladas entre sí por valles que el Tíber inundaba en sus crecidas, lo que convertía la zona en pantanosa, y por lo que la población de agricultores y ganaderos fue en su origen muy reducida.

Este punto estratégico presentaba una ubicación fácil de defender respecto a la amplia llanura fértil que rodeaba el lugar, protegido como estaba por el Palatino y las otras colinas que lo rodeaban y, además, era un cruce destacado en las rutas comerciales del Lacio central, y entre Etruria y Campania. Todos estos factores fueron los que a la larga contribuyeron al éxito y a la fortaleza de la ciudad.

El origen étnico de la ciudad hay que remontarlo a la fusión de las tribus latinas de la aldea del Germal (Roma quadrata) con los sabinos del Viminal y el Quirinal, creando así la Liga de Septimontium o Septimoncial (Liga de los siete montes), una confederación religiosa preurbana de clara influencia etrusca, el poder hegemónico de Italia en esta época. El nombre de la ciudad podría remontarse hasta la gens etrusca Ruma, si bien existen otras teorías al respecto.

Según el mito romano, los hermanos gemelos Rómulo (24 de marzo de 771 a. C.-5 o 7 de julio de 717 a. C.) y Remo (24 de marzo de 771 a. C.-c. 21 de abril de 753 a. C.) fueron los fundadores de Roma. Al final sería solo Rómulo quien la fundaría, y se convirtió en su primer rey. Parte sustancial de la investigación sigue siendo escéptica frente a esta leyenda, que sitúa los orígenes de la ciudad a finales del siglo VII a. C. Las posibles bases históricas para la narración mitológica en su conjunto permanecen confusas y en debate. Nota: El arqueólogo Andrea Carandini es uno de los escasos académicos contemporáneos que acepta a Rómulo y Remo como personajes históricos, basado en el descubrimiento en 1988 de una antigua muralla en la ladera norte de la Colina Capitolina en Roma. Carandini fecha la estructura a mediados del siglo VIII a.C. y la denomina Murus Romuli.

Las principales fuentes utilizadas son los historiadores antiguos: los griegos Mestrio Plutarco, Dionisio de Halicarnaso y Estrabón y los romanos Tito Livio, Flavio Eutropio, Lucio Aneo Floro, Marco Terencio Varrón y Ambrosio Teodosio Macrobio. Estos son complementados por la opinión de varios expertos contemporáneos y sus investigaciones.

Fundación según la leyenda

Según la tradición romana, Rómulo (c. 771 a. C.-c. 716 a. C.) y su hermano gemelo Remo (c. 771 a. C.-c. 753 a. C.) fueron los fundadores de Roma y del Senado romano. Parte sustancial de la investigación sigue siendo escéptica frente a esta tradición, fijando el origen de la ciudad a finales del siglo VIII a. C. Las posibles bases históricas para la narración mitológica en su conjunto permanecen confusas y a debate.

Numitor era el rey de una ciudad de Lacio llamada Alba Longa. Fue destronado por su hermano Amulio, quien lo expulsó de la ciudad y procedió a matar a todos sus hijos varones excepto a su única hija Rea Silvia. Como no quería que Rea Silvia tuviera hijos, la obligó a dedicarse al culto de Vesta, asegurándose de esta forma de que iba a permanecer virgen.

Rea Silvia se encontraba durmiendo a la orilla de un río y el dios Marte se quedó prendado de ella, la poseyó y la dejó embarazada. Como resultado tuvo dos gemelos a los que llamó Rómulo y Remo. Antes de que el rey Amulio se enterara del suceso, colocó a sus hijos en una cesta en el río Tíber para que no sufrieran el mismo destino que sus tíos. La cesta embarrancó y los pequeños fueron amamantados por una loba, Luperca, y más tarde recogidos por el pastor Fáustulo y cuidados por su mujer, Aca Larentia. Se decía que habían sido educados en Gabio, localidad del Lacio; más tarde estos decidieron fundar Roma.

Cuando crecieron, descubrieron su origen, por lo que regresaron a Alba Longa, mataron a Amulio y repusieron a su abuelo Numitor en el trono. Este les entregó territorios al noroeste del Lacio. En 753 a. C. los dos hermanos decidieron fundar una ciudad en ese territorio en una llanura del río Tíber, según el rito etrusco, en el preciso lugar en donde embarrancó la cesta. (7) Delimitaron el recinto de la ciudad (pomoerium) con un arado que sería la supuesta Roma quadrata del Palatino.(8) La ciudad fue levantada en el pomoerium palatino, y Rómulo quedó como único soberano. Creó el senado, compuesto por cien miembros (patres) cuyos descendientes fueron llamados patricios y dividió la población en 30 curias. Para poblar la ciudad, se aceptó todo tipo de gente (asylum): refugiados, libertos, esclavos, prófugos, etcétera. Rómulo juró matar a todo aquel que traspasara los límites sin permiso.

Rómulo murió hacia el 716 a. C. Existen varias versiones de su muerte, ya arrebatado por los cielos en medio de una tempestad provocada por su padre Marte o bien asesinado por un grupo de senadores o por su gemelo Remo. En realidad no existen datos de forma concreta. De cualquier forma, en honor a la fecha de su desaparición se celebraban las fiestas Nonas Caprotinas. Acabará divinizado y adorado bajo la advocación de Quirino. Tras su muerte se producirá un año de interregnum hasta que el senado elige como rey a Numa Pompilio.

En la cronología actual la fecha de la fundación de Roma se fijó el 21 de abril de 753 a. C. Esta fecha era el año 1 para Roma, ya que se la tomaba como punto de referencia para fechar eventos en el mundo romano. Se lo aludía como el Nacimiento de Roma (200 aUC: Anno 200 ab Urbe Condita: «En el año 200 desde la Fundación de la Urbe o del Nacimiento de Roma»).

En noviembre de 2007, se produjo el hallazgo de la cueva en la que en la Antigüedad se creía que habían sido amamantados los gemelos Rómulo y Remo.(9)

Rómulo y Remo (1614-1616) de Rubens. Peter Paul Rubens. Dominio Público.

Según la leyenda, la fundación de Roma en el año 753 a. C. se debió a los hermanos Rómulo y Remo, quienes habían sido amamantados por la loba Luperca. Foto: Desconocido – Jastrow (2006). Dominio Público.

Fundación según la historiografía

La ciudad de Roma surgió de los asentamientos de tribus latinas, sabinas y etruscas, situándose los primeros habitantes de Roma en las siete colinas (Celio, Campidoglio, Esquilino, Viminale, Quirinale, Palatina y Aventina) en la confluencia entre el río Tíber y la Vía Salaria, a 28 km del mar Tirreno. En este lugar el Tíber tiene una isla donde el río puede ser atravesado. Debido a la proximidad del río y del vado, Roma estaba en una encrucijada de tráfico y comercio. Los historiadores romanos dataron la fundación en 753 a. C., y desde esa fecha contaron su edad o calendario particular. Sin embargo, también existe una teoría crítica de la fundación de Roma aparte de la teoría legendaria. La teoría crítica, sostenida por muchos autores, viene a decir que Roma surge a partir del forum romanum.

Expansión etrusca. 750 a. C.-500 a. C. Archivo: NormanEinstein. CC BY-SA 3.0.

I. Los orígenes de Roma y la monarquía (753–509 a. C.)

La historia de Roma se entrelaza desde el principio con el mito. Según la tradición recogida por autores como Tito Livio o Virgilio, Roma fue fundada en el año 753 a. C. por Rómulo, quien, tras matar a su hermano Remo, se convirtió en el primer rey de la ciudad. Hijos de la princesa Rea Silvia y del dios Marte, los gemelos fueron abandonados en el Tíber y amamantados por una loba en una gruta del monte Palatino. Este relato no solo da cuenta del origen divino y guerrero de Roma, sino que anticipa su destino: una ciudad nacida del conflicto, destinada a gobernar.

La Monarquía romana (latín: Regnum Romanum) fue el periodo más antiguo de la historia de la Antigua Roma durante el cual el Estado romano estuvo gobernado por reyes. Tradicionalmente comenzó con la propia fundación de la ciudad de Roma por Rómulo el 21 de abril del año 753 a. C. y terminó con la expulsión del último rey en el año 509 a. C., lo que dio paso a la instauración de la República romana. La historiografía moderna ha puesto en duda muchas veces estas fechas aportando pruebas arqueológicas o aduciendo razones históricas y lingüísticas.

La naciente ciudad estado es gobernada por un rey (rex) elegido por un consejo de ancianos (senatus). Constituida en sus comienzos por tres pueblos: latinos, sabinos y etruscos. Los siete reyes míticos o semi-míticos son (en orden cronológico): Rómulo, Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Lucio Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Bajo los primeros cuatro reyes (latinos y sabinos) la economía romana fue agrícola, basada en el cultivo de las tierras y el pastoreo.[10] A partir de la dinastía Tarquinia, de origen etrusco, se transforma en comercial y expansiva. (11) El último de ellos, Tarquinio el Soberbio, fue derrocado en el año 509 a. C., tras lo cual se estableció la República romana.

La mitología romana vincula el origen de Roma y de la institución monárquica al héroe troyano Eneas, quien navegó hacia el Mediterráneo occidental huyendo de la destrucción de su ciudad hasta llegar a Italia, donde fundó la ciudad de Lavinio. Posteriormente, su hijo Ascanio fundó Alba Longa, de cuya familia real descenderían los gemelos Rómulo y Remo, los fundadores de Roma.

Más allá del mito, las investigaciones arqueológicas confirman la existencia de pequeños núcleos de población en las colinas del Lacio ya en el siglo VIII a. C., que progresivamente se fueron unificando. La situación estratégica de Roma, en un vado natural del río Tíber, facilitó el comercio y la comunicación entre el norte etrusco y el sur griego, convirtiéndola en un punto clave de paso y desarrollo.

Durante esta primera etapa, Roma fue una monarquía. Sin embargo, no se trataba de una monarquía hereditaria como las que aparecerían más tarde en Europa, sino electiva: los reyes eran elegidos por los senadores (jefes de las principales familias patricias), y su poder era a la vez religioso, militar y judicial. A cada rey se le atribuían hazañas civilizadoras: la fundación de instituciones, la creación de leyes, la organización del ejército, la apertura de caminos, la construcción de templos. Siete fueron los reyes legendarios que habrían gobernado Roma, entre ellos:

Rómulo, fundador y primer legislador.

Numa Pompilio, asociado a la institucionalización de la religión romana.

Tulo Hostilio y Anco Marcio, promotores de la expansión y la guerra.

Tarquino el Antiguo, de origen etrusco, que impulsó la arquitectura y la vida pública.

Servio Tulio, reformador del sistema político y cívico.

Tarquino el Soberbio, último rey de Roma, cuyo gobierno despótico motivó su expulsión.

La monarquía romana terminó con una revuelta aristocrática, según la tradición liderada por Lucio Junio Bruto, tras el ultraje cometido por el hijo del rey a una matrona romana, Lucrecia. Esta crisis no solo marcó el fin de la monarquía, sino el nacimiento de una nueva forma de gobierno: la República.

Así, en el año 509 a. C., Roma dejó atrás su etapa regia y comenzó un periodo de expansión, conflictos internos y construcción institucional que sentaría las bases de su futuro como potencia imperial. Pero la idea de realeza quedó desde entonces asociada al abuso de poder, y durante siglos el título de «rey» fue rechazado con vehemencia por los romanos. La desconfianza hacia el poder unipersonal sería una constante hasta el momento en que, de forma progresiva y casi silenciosa, otro tipo de poder absoluto —el del emperador— se impusiera sobre la república.

Ver artículo: Monarquía romana

II. La República romana (509–27 a. C.): entre la gloria militar y el conflicto interno

La República fue establecida el año 509 a. C., según los últimos escritos de Tito Livio, cuando el rey fue desterrado y un sistema de cónsules fue colocado en su lugar. (12) Los cónsules, al principio patricios pero más tarde plebeyos también, eran oficiales electos que ejercían la autoridad ejecutiva, pero tuvieron que luchar contra el senado romano, que creció en tamaño y poder con el establecimiento de la República. (13) En este periodo se fraguarían sus instituciones más características: el senado, las diversas magistraturas y el ejército. Una nueva Constitución estableció un conjunto de instituciones de control así como una clara separación de los poderes.

Los romanos sometieron, absorbieron, federaron y unificaron gradualmente a todos los pueblos de la península itálica, (14) la mayoría de ellos itálicos (de origen indoeuropeo, por ejemplo los samnitas y los oscos) como los latinos y emparentados con los mismos romanos, (15) pero también etruscos (en Etruria) e italiotas (en la Magna Grecia), haciendo de toda la Italia peninsular su territorio metropolitano. (16) (17) La última amenaza a la hegemonía de Roma en Italia llegó cuando Tarento, una gran colonia griega, pidió ayuda a Pirro de Epiro en 282 a. C. en su lucha contra Roma. (18).

Busto de Lucio Junio Bruto, fundador de la República romana en 509 a. C. Jastrow. D. Público.

A partir del año 264 a. C., Roma se enfrentó con la Antigua Cartago en las guerras púnicas, conquistando Sicilia e Iberia. Después de derrotar a Macedonia y al Imperio seléucida en el 146 a. C., el naciente estado logra una enorme expansión tanto política como económica, extendiéndose por todo el Mediterráneo. (19) Mientras tanto, los conflictos entre patricios y plebeyos caracterizaron la pugna política interna (ver Secessio plebis) durante todo el periodo republicano y solo paulatinamente lograrán los plebeyos la plena equiparación política (aunque no social).

La expansión trae consigo profundos cambios en la sociedad romana. La inadecuada organización política (que había sido pensada para una pequeña ciudad-estado y no para el gran territorio que ya era Roma) se hace patente para algunos, pero todos los intentos de cambio son bloqueados por la ultraconservadora élite senatorial. El enfrentamiento entre las diversas facciones produce en el siglo I a. C. una crisis institucional que conducirá a diversas revueltas, revoluciones y guerras civiles.

Con la caída de la monarquía en el año 509 a. C., Roma inició una etapa completamente nueva en su historia: la República, una forma de gobierno basada en la distribución del poder entre múltiples instituciones y en la participación (limitada) de los ciudadanos libres. Este nuevo sistema político, alejado del poder unipersonal del rey, fue concebido como un equilibrio delicado entre las aspiraciones de la aristocracia patricia y las crecientes demandas del pueblo llano, los plebeyos.

Durante casi cinco siglos, la República fue el escenario de una transformación colosal: de una ciudad-estado itálica rodeada de pueblos hostiles, Roma se convirtió en la potencia hegemónica del Mediterráneo. Este proceso no fue lineal ni pacífico. Estuvo marcado por guerras constantes, crisis sociales, reformas institucionales, conquistas territoriales y profundas contradicciones internas.

El sistema republicano romano no era una democracia en el sentido moderno. Las instituciones clave —como el Senado, las magistraturas y los comicios— estaban dominadas por la élite. Sin embargo, con el paso del tiempo, los plebeyos lograron importantes avances políticos, como la creación del tribunado de la plebe y el acceso a los cargos públicos. La lucha de clases (llamada “conflicto de los órdenes”) fue una fuerza estructurante de esta etapa.

En el plano militar, Roma expandió su influencia mediante campañas prolongadas: primero unificó el centro y sur de Italia, luego derrotó a sus grandes rivales —Cartago en las Guerras Púnicas, Macedonia y Grecia en el este, Hispania en el oeste—, y más tarde se extendió hasta Asia Menor y la Galia. Esta expansión trajo consigo riquezas inmensas, pero también nuevas tensiones: el ejército pasó a estar dominado por generales ambiciosos con lealtades personales, y el campesinado libre —base del modelo republicano— fue desplazado por la concentración de tierras y el uso masivo de esclavos.

En el último siglo de la República, las contradicciones del sistema estallaron: las instituciones tradicionales fueron desbordadas por la acumulación de poder en manos de individuos como Mario, Sila, Pompeyo, Craso o Julio César. Las guerras civiles se sucedieron, las reformas fueron bloqueadas o impuestas por la fuerza, y la república se convirtió, en los hechos, en un campo de batalla entre facciones armadas. El asesinato de César en el año 44 a. C., lejos de restaurar el orden republicano, precipitó su colapso definitivo.

La República romana dejó un legado político duradero: la idea de equilibrio entre poderes, la noción de ciudadanía activa, la primacía del derecho sobre la arbitrariedad. Pero también mostró sus límites: la rigidez institucional y la concentración de poder económico abrieron la puerta al cesarismo. El sistema colapsó cuando ya no pudo gestionar sus propias contradicciones internas ni el peso de un imperio construido sobre las conquistas.

A finales del siglo I a. C., Roma estaba lista —aunque no lo supiera— para un nuevo orden: el Imperio.

Artículo principal: República romana

El nacimiento de la República: rechazo del poder absoluto

La República romana nació, según la tradición, en el año 509 a. C., con la expulsión del último rey etrusco, Tarquino el Soberbio, cuyo gobierno despótico marcó el rechazo definitivo del modelo monárquico. En su lugar se instauró un sistema político nuevo, basado en la alternancia de magistrados electos, la división del poder y la participación cívica. A la cabeza del Estado se colocaron dos cónsules, elegidos anualmente y con poder colegiado, para evitar la concentración de poder en una sola persona.

El poder ya no residía en un rey, sino en un conjunto de instituciones, entre ellas:

El Senado, compuesto por patricios (aristócratas), con función consultiva pero una gran influencia.

Los comicios, asambleas del pueblo donde se elegían magistrados y se votaban leyes.

Las magistraturas anuales: además de los cónsules, existían cargos como los pretores (justicia), censores (censo y moral pública), ediles (infraestructura) y cuestores (finanzas).

El conflicto de los órdenes: la lucha entre patricios y plebeyos

Durante los primeros siglos de la República, la política estuvo dominada por los patricios, descendientes de las antiguas familias aristocráticas. Los plebeyos, que constituían la mayoría de la población libre, estaban excluidos de los principales derechos políticos y de acceso a cargos públicos. Esta desigualdad provocó una prolongada lucha social conocida como el conflicto de los órdenes (siglos V–III a. C.).

Entre los logros obtenidos por los plebeyos destacan:

La creación del Tribunado de la Plebe, con capacidad de veto (intercessio) frente a decisiones perjudiciales.

La redacción de la Ley de las XII Tablas (aprox. 450 a. C.), primer código legal romano escrito.

El acceso progresivo a las magistraturas, incluido el consulado.

La apertura del Senado a miembros de origen plebeyo.

Aunque estas reformas atenuaron el conflicto, la estructura social seguía beneficiando a la aristocracia, ahora ampliada a una nueva clase dirigente: la nobilitas, formada por patricios y plebeyos enriquecidos.

El conflicto de los órdenes fue una de las tensiones sociales más prolongadas e influyentes de la historia de la República romana. Se desarrolló entre los siglos V y III a. C. y enfrentó a los patricios, que concentraban el poder político, religioso y económico, con los plebeyos, que representaban la mayoría de la población libre, pero carecían de derechos fundamentales en el ámbito público. Este conflicto no fue una guerra abierta, sino una lucha constante por la igualdad jurídica, el acceso a los cargos públicos y la protección de los intereses populares dentro de las instituciones republicanas.

Los patricios eran los descendientes de las antiguas familias fundadoras de Roma, agrupadas en clanes aristocráticos con privilegios heredados, entre ellos el monopolio del consulado, del Senado y de los sacerdocios. Tenían tierras, riqueza, clientelas políticas y la autoridad moral para dictar las normas del mos maiorum. Por el contrario, los plebeyos, aunque muchos eran campesinos, artesanos o comerciantes prósperos, no podían participar en las decisiones del Estado, no podían contraer matrimonio con patricios ni acceder a las magistraturas.

La situación dio lugar a una serie de movilizaciones plebeyas, entre ellas la secesión de la plebe, una forma de huelga social en la que los plebeyos abandonaban la ciudad, paralizando su funcionamiento. Como resultado de estas presiones, se lograron importantes conquistas legales y políticas. En el año 494 a. C., se creó el cargo de tribuno de la plebe, con poder de veto sobre decisiones del Senado y las magistraturas. Poco después, en el año 451 a. C., se codificaron las primeras leyes escritas en la Ley de las XII Tablas, lo que supuso un avance hacia la igualdad jurídica.

A lo largo del tiempo, los plebeyos lograron el acceso progresivo a todas las magistraturas, incluidos el consulado y el sacerdocio. La Lex Canuleia permitió en el 445 a. C. el matrimonio entre patricios y plebeyos, y la Lex Hortensia del 287 a. C. otorgó fuerza de ley a las decisiones de la asamblea de la plebe (plebiscita) para todo el pueblo romano, sin necesidad de aprobación senatorial.

Este conflicto fue crucial para el desarrollo político de Roma, porque permitió una ampliación controlada del poder, evitando una revolución abierta. A la vez, dio lugar a la aparición de una nueva clase dirigente mixta, la nobilitas, formada por patricios y plebeyos enriquecidos, que compartían intereses comunes y gobernaban conjuntamente la República. Si bien la desigualdad social no desapareció, el conflicto de los órdenes logró transformar una aristocracia cerrada en una élite política más inclusiva, manteniendo la estabilidad del sistema republicano durante varios siglos.

La expansión de Roma: de ciudad-estado a potencia mediterránea

Uno de los rasgos distintivos de la República fue su expansionismo militar, inicialmente en defensa propia, pero más tarde con objetivos estratégicos y económicos.

Etapas clave de la expansión:

Conquista de Italia: Entre los siglos V y III a. C., Roma sometió a pueblos vecinos (etruscos, samnitas, latinos) mediante alianzas, guerras y colonización.

Guerras Púnicas (264–146 a. C.): Tres conflictos contra Cartago, el gran rival comercial y naval del Mediterráneo occidental. La victoria romana permitió la conquista de Sicilia, Hispania y África.

Expansión en el este: En el siglo II a. C., Roma derrotó a los reinos helenísticos (Macedonia, Siria, Egipto), ocupando Grecia y Asia Menor.

Dominio de la Galia: Ya en el siglo I a. C., Julio César extendió el control romano sobre la Galia (actual Francia y Bélgica).

Esta expansión trajo riquezas inmensas, pero también nuevos desafíos: desigualdad social, presión fiscal, masiva importación de esclavos, tensiones entre ciudadanos libres y élites.

El expansionismo territorial de Roma no puede explicarse únicamente por motivaciones militares o económicas, aunque ambos factores fueron sin duda esenciales. La expansión de Roma fue un fenómeno complejo, progresivo y multifacético, que combinó intereses materiales, estrategias defensivas, ambiciones políticas, ideología cultural y, en muchos casos, respuestas reactivas a amenazas externas o alianzas comprometedoras. Roma no nació con una vocación imperial predefinida, sino que su expansión fue el resultado acumulativo de decisiones prácticas, oportunidades históricas y una visión particular del poder y del orden.

En primer lugar, Roma entendía la guerra como una forma natural de relación con su entorno. Desde su origen, la ciudad estuvo rodeada de pueblos hostiles con los que debía competir por tierras, recursos y seguridad. En este contexto, conquistar era también defenderse. Muchas de sus campañas militares comenzaron como respuestas a agresiones o como ayuda a aliados, pero una vez finalizada la guerra, Roma consolidaba su victoria con la anexión del territorio, la fundación de colonias o la imposición de tratados desiguales. Esta lógica de “defensa ofensiva” fue uno de los motores continuos de la expansión territorial.

En segundo lugar, el expansionismo romano estuvo profundamente vinculado al prestigio político y personal. La carrera política de los magistrados romanos, especialmente de los cónsules y pretores, se realizaba en gran parte a través de campañas militares exitosas. El general victorioso obtenía gloria, clientela, botín, honores y, en ocasiones, un triunfo. De este modo, la conquista de nuevas tierras se convirtió en una vía de ascenso personal y de consolidación del poder familiar, tanto en la República como más tarde bajo el Imperio.

También hubo una motivación claramente económica, ya que la guerra y la conquista proporcionaban botines, esclavos, tierras, tributos y acceso a nuevas rutas comerciales. Las provincias conquistadas eran una fuente de riqueza para la aristocracia romana y una oportunidad para redistribuir tierras entre los soldados. Además, la expansión permitía crear colonias militares que aseguraban la presencia romana en los territorios lejanos y facilitaban el control del Mediterráneo.

Pero más allá de estas razones inmediatas, el expansionismo romano fue sostenido por una ideología de superioridad cultural y misión civilizadora. Los romanos estaban convencidos de que su forma de vida, sus leyes, su lengua y sus instituciones eran superiores, y por tanto llevarlos a otros pueblos era visto no solo como un derecho, sino como un deber. Esta idea se reforzaba con el culto a los dioses romanos, la noción de orden frente al caos, y la exaltación de la virtus militar. Conquistar era también ordenar, disciplinar y extender los límites del imperium Romanum, no solo como dominio político, sino como espacio moral y civilizado.

Finalmente, la expansión contribuyó a construir una identidad colectiva. Ser romano no era solo haber nacido en Roma, sino pertenecer a una red de ciudades, aliados y provincias unidas por un mismo marco jurídico y cultural. La ciudadanía romana, que se fue ampliando con el tiempo, permitió integrar a numerosos pueblos conquistados en el sistema imperial, lo que facilitó la continuidad y estabilidad del dominio romano durante siglos.

En resumen, el expansionismo de Roma fue mucho más que una búsqueda de recursos o una necesidad defensiva. Fue una forma de entender el poder, el prestigio y la civilización. Un fenómeno alimentado por la política interna, la ideología cultural, la práctica militar y la economía, pero también por la creencia profunda en un destino histórico que empujaba a Roma a extender su dominio sin límites aparentes. Conquistar fue para los romanos sinónimo de existir.

Crisis internas: reformas, violencia y guerras civiles

A medida que Roma se convertía en un imperio territorial, su sistema político republicano —diseñado para una ciudad-estado— comenzó a mostrar signos de inadecuación.

La crisis interna de la República romana fue un proceso largo y profundo que afectó a sus estructuras políticas, sociales y económicas, y que desembocó finalmente en el colapso del sistema republicano y en la instauración del régimen imperial. A medida que Roma expandía su dominio territorial por el Mediterráneo y más allá, el sistema republicano original, ideado para gobernar una ciudad-estado con una comunidad relativamente homogénea, comenzó a resultar insuficiente y disfuncional frente a las nuevas dimensiones del poder y de la sociedad.

Uno de los primeros síntomas de esta crisis fue la desigualdad creciente entre ricos y pobres. La expansión trajo inmensas riquezas, pero también provocó una concentración de tierras en manos de una minoría aristocrática. Los campesinos, que antes eran la base del ejército ciudadano, fueron perdiendo sus tierras ante la competencia de las grandes propiedades trabajadas por esclavos. Esta situación fue denunciada por los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, quienes en el siglo II a. C. propusieron reformas agrarias para repartir tierras públicas a los más desfavorecidos. Su intento de romper los privilegios del Senado los enfrentó con la oligarquía, y ambos fueron asesinados, lo que marcó el inicio de la violencia política en la República.

Otro factor de inestabilidad fue la masiva esclavitud, resultado de las guerras de conquista. Las revueltas de esclavos, como la famosa rebelión de Espartaco entre 73 y 71 a. C., mostraron hasta qué punto el sistema económico basado en mano de obra esclava generaba tensiones sociales explosivas. Aunque las guerras serviles fueron reprimidas con violencia, revelaron el carácter frágil y deshumanizado de la base productiva del Imperio.

El aspecto más grave de la crisis fue la militarización de la política y el surgimiento de caudillos armados, como Mario, Sila, Pompeyo o César. A medida que el ejército se profesionalizaba, sus soldados ya no eran ciudadanos propietarios, sino hombres pobres que dependían de la lealtad personal a su general, quien les prometía botín y tierras. Esto cambió radicalmente el equilibrio político: los ejércitos dejaron de ser instrumentos del Estado y se convirtieron en herramientas personales de poder, lo que derivó en sucesivas guerras civiles. La primera gran ruptura fue entre Mario y Sila, seguida por el conflicto entre César y Pompeyo, que acabó con la dictadura de Julio César y abrió la puerta al fin de la República.

A todo esto se sumó una profunda corrupción institucional. El sistema político romano, basado en las elecciones anuales, los comicios populares y el equilibrio entre magistraturas, fue progresivamente degradado por el clientelismo, la compra de votos y la manipulación de la plebe urbana mediante distribuciones gratuitas de trigo, espectáculos y promesas vacías. Los cargos públicos se convertían en instrumentos para el enriquecimiento personal, y el Senado, en lugar de representar la autoridad moral de Roma, se mostraba dividido, ineficaz y dominado por intereses particulares.

En conjunto, la República romana entró en una espiral de conflictos sociales, reformas frustradas, violencia política y guerras civiles que minaron su estabilidad y legitimidad. El sistema ya no podía sostener una sociedad tan compleja, tan extensa y tan desigual. La solución no vino desde dentro, sino desde la imposición de un nuevo orden imperial, en el que el poder se concentró en una figura única, el emperador, capaz de restablecer la autoridad, organizar el ejército y mantener la paz, aunque a costa de las libertades republicanas. La caída de la República no fue una catástrofe súbita, sino una transformación histórica nacida de sus propias contradicciones.

Algunos momentos clave:

Los hermanos Graco (Tiberio y Cayo, siglo II a. C.) intentaron reformas agrarias y distribución de tierras públicas. Fueron asesinados por defender a los desfavorecidos.

Guerras serviles, como la de Espartaco (73–71 a. C.), revelaron la tensión provocada por la esclavitud masiva.

Guerras civiles entre caudillos militares: Mario vs. Sila, luego Pompeyo vs. César. Los ejércitos ya no eran del Estado, sino de los generales.

La creciente corrupción, clientelismo político, y la compra de votos en los comicios paralizaron el funcionamiento institucional.

El fin de la República: la figura de Julio César y la transición al Imperio

El momento decisivo se produce cuando Julio César, tras vencer a Pompeyo en la guerra civil, se convierte en dictador vitalicio. Aunque introdujo reformas y fue un líder carismático, su acumulación de poder despertó el temor a una nueva monarquía. Fue asesinado en el año 44 a. C. por un grupo de senadores que defendían la restauración de la república.

Sin embargo, tras su muerte, la república ya era inviable. Surgió el Segundo Triunvirato (Marco Antonio, Octavio, Lépido), pero pronto se desintegró. La victoria definitiva de Octavio en la batalla de Accio (31 a. C.) le dio el control absoluto. En 27 a. C., el Senado le otorgó el título de Augusto, marcando el inicio oficial del Imperio romano.

El fin de la República romana y la transición al Imperio fue uno de los procesos más trascendentales de la historia antigua. Aunque el sistema republicano había sido durante siglos el fundamento del poder de Roma, con su compleja red de magistraturas, asambleas y controles institucionales, en el siglo I a. C. ese modelo ya no podía sostener una sociedad profundamente transformada por las conquistas, las desigualdades sociales, la corrupción política y el surgimiento de caudillos militares con ambiciones personales. En este contexto crítico, la figura de Julio César emergió como protagonista absoluto del colapso republicano.

Julio César fue un hábil político, general brillante y comunicador carismático. Proveniente de una familia patricia, supo construir una base popular sólida, aliándose con Craso y Pompeyo en el llamado Primer Triunvirato, una alianza informal que controló durante años la vida política romana. Tras su exitosa campaña en la Galia, que no solo le dio fama sino también un ejército veterano y leal, el Senado le exigió que disolviera sus fuerzas antes de regresar a Roma. César, consciente de que volver sin protección lo expondría a la persecución de sus enemigos, cruzó el Rubicón en el 49 a. C., un acto considerado rebelión directa contra el Estado. Esta decisión desencadenó una guerra civil entre él y Pompeyo, quien representaba al sector conservador del Senado.

César derrotó a Pompeyo en la batalla de Farsalia en el 48 a. C., y tras una serie de campañas en Egipto, el norte de África y Hispania, se convirtió en el único dueño del poder político y militar. Fue nombrado dictador en varias ocasiones, hasta que en el 44 a. C. asumió la dictadura vitalicia, un título que evocaba el poder absoluto y rompía con el espíritu republicano, basado en la rotación anual de los magistrados y en la colegialidad. Aunque impulsó importantes reformas, como la reorganización del calendario (el actual calendario juliano), el reparto de tierras y la ampliación del Senado, su creciente concentración de poder generó alarma entre los defensores del orden republicano. Muchos temieron que se encaminara hacia una nueva monarquía personalista, un concepto profundamente rechazado por la tradición romana desde la expulsión de los reyes etruscos en el 509 a. C.

César fue asesinado en los idus de marzo del 44 a. C. en una conjura organizada por un grupo de senadores liderados por Bruto y Casio, quienes justificaron el crimen como una defensa de la libertad y de la República. Sin embargo, el asesinato no logró restaurar el equilibrio institucional. Al contrario, sumió a Roma en una nueva etapa de guerras civiles aún más violentas. Tras el asesinato, se formó el Segundo Triunvirato, una alianza oficial y legal entre Marco Antonio, Octavio (hijo adoptivo de César) y Lépido, quienes se repartieron el poder y proscribieron a sus enemigos políticos, incluyendo al gran orador Cicerón.

La alianza entre los triunviros fue pronto insostenible. Lépido fue marginado, y Marco Antonio y Octavio entraron en conflicto, especialmente tras el escándalo político que supuso la alianza de Antonio con Cleopatra, reina de Egipto. La guerra culminó en la batalla de Accio en el 31 a. C., en la que Octavio derrotó definitivamente a Antonio y Cleopatra, quienes se suicidaron poco después en Alejandría. Con esta victoria, Octavio quedó como dueño absoluto del mundo romano, aunque actuó con gran inteligencia política. En lugar de proclamarse rey, en el año 27 a. C. restauró formalmente la autoridad del Senado, quien a su vez le concedió el título de Augusto, que implicaba un prestigio casi sagrado sin romper del todo con la fachada republicana. Así nacía el Principado, una forma de monarquía encubierta que mantendría ciertas formas republicanas pero con el emperador como figura central, dotado de poderes extraordinarios acumulados legalmente.

La instauración del Imperio no supuso una ruptura total con el pasado, sino una transformación estructural del poder. Augusto gobernó con habilidad, reforzando la autoridad central, reorganizando las provincias, estabilizando el ejército y promoviendo un discurso ideológico de paz, orden y prosperidad conocido como la Pax Augusta. Aunque la República ya no volvería a existir como sistema efectivo, su memoria seguiría viva durante siglos, incluso en la retórica de los emperadores. Lo que comenzó como una crisis institucional terminó dando lugar a una nueva forma de poder, que se extendería durante siglos y marcaría profundamente el rumbo político, jurídico y cultural de Europa y del Mediterráneo.

La República romana fue una etapa crucial en la historia de Roma: un laboratorio político de instituciones, leyes, participación cívica y luchas sociales. Su legado influiría profundamente en la cultura política occidental. Sin embargo, sus contradicciones internas, la presión de la expansión militar y la incapacidad para adaptarse a una realidad imperial provocaron su derrumbe. El vacío de poder sería ocupado por una nueva figura: el emperador.

El final de la República no significó el colapso de Roma, sino el nacimiento de una nueva forma de poder: el Imperio. En el año 27 a. C., el Senado concedió a Octavio el título de Augusto, estableciendo así un régimen que mantenía la apariencia republicana, pero que en realidad concentraba el poder en una sola figura. A lo largo de los siglos, Roma transformó sus instituciones, redefinió la ciudadanía, reorganizó sus provincias y consolidó una red política y administrativa que abarcó desde Britania hasta Egipto. El Imperio romano fue, en su apogeo, una estructura colosal: cohesionada por el derecho, el ejército y una cultura común, pero también sacudida por crisis, conflictos sucesorios y amenazas externas.

Históricamente, el Imperio se divide en dos grandes fases: el Alto Imperio o Principado, que va desde Augusto hasta finales del siglo III d. C., y el Bajo Imperio o Dominado, marcado por el poder absoluto, la reorganización del Estado y la creciente influencia del cristianismo. El proceso culminará con la caída del Imperio romano de Occidente en 476 d. C., aunque su herencia continuará durante siglos en el Oriente bizantino.

III. Roma imperial (27 a. C.-476 d. C.)

El vencedor ulterior de todas estas guerras civiles, César Augusto, abolirá de facto la República y consolidará un gobierno unipersonal y centralizado conocido como el Imperio romano. A partir de este momento, la estabilidad política del Imperio quedará ligada al carácter de los emperadores que sucederán a Augusto, alternándose los periodos de paz y prosperidad con las épocas de crisis.

Augusto, que inaugura la dinastía Julio-Claudia, representa el periodo de máximo esplendor del Imperio. A esta dinastía, terminada en el año 68 por el infame Nerón, le seguirá el periodo de inestabilidad conocido como el año de los cuatro emperadores.[20] Esta terminará con el ascenso de Vespasiano, que inauguró la dinastía Flavia, de origen no patricio.[21] Les seguirán del año 96 al 180 los llamados «cinco emperadores buenos» (Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio), el periodo considerado como el máximo apogeo de Roma.

Con Septimio Severo comienza un periodo distintivamente militar y monárquico, y el fin de su estirpe llevará al periodo conocido como la anarquía militar, que se prolonga durante el resto del siglo III hasta la llegada de Diocleciano. La crisis del siglo III fue un largo periodo de luchas internas por el poder donde los emperadores, nombrados por sus legiones, se sucedieron ininterrumpidamente.

1. El Alto Imperio o Principado (27 a. C.–284 d. C.)

Augusto consolidó un sistema que, aunque mantenía el Senado y los comicios, dejaba claro que la autoridad última residía en el emperador. Controlaba el ejército, las finanzas y la política exterior. El régimen se legitimó como una “república restaurada”, pero era en realidad una monarquía encubierta.

Durante los dos primeros siglos del Imperio, Roma vivió una etapa de estabilidad relativa, conocida como la Pax Romana. El territorio alcanzó su máxima extensión bajo Trajano (principios del siglo II), y la red de carreteras, ciudades, acueductos y centros administrativos reforzó la unidad del mundo romano.

Los emperadores más destacados de esta etapa fueron:

Augusto: fundador del Principado, reformador del ejército y la administración.

Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón: primera dinastía (Julio-Claudia), marcada por tensiones internas.

Vespasiano y los Flavios: reconstrucción tras la guerra civil de 69.

Trajano: expansión máxima del Imperio.

Adriano: consolidación de fronteras (muro de Adriano en Britania).

Marco Aurelio: último de los llamados emperadores sabios, filósofo estoico, enfrentó guerras en el Danubio.

El Alto Imperio estaba marcado por una relativa prosperidad, un ejército profesional, provincias organizadas y ciudadanía cada vez más extendida (culminando en el Edicto de Caracalla en 212 d. C., que otorgó la ciudadanía romana a todos los hombres libres del Imperio).

El periodo conocido como Alto Imperio o Principado, que se extiende desde el año 27 a. C. hasta el 284 d. C., representa una de las etapas más estables y prósperas de la historia romana. Se inaugura con el ascenso al poder de Octavio, quien tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra se presentó como el restaurador de la República. En realidad, aunque mantuvo las formas republicanas —Senado, comicios, magistraturas—, instauró una nueva estructura de poder en la que el emperador, bajo el título de Augusto, concentraba todas las funciones esenciales del Estado: el mando del ejército, la gestión de las finanzas, la política exterior, la designación de cargos y la supervisión de la legislación. Este nuevo orden político se denominó Principado, porque el emperador era oficialmente el princeps senatus, es decir, el primero entre los iguales, aunque en la práctica era el dueño absoluto del poder.

Este sistema tuvo una gran habilidad política: no destruyó la república de forma abrupta, sino que la vació de contenido sin eliminar sus estructuras formales, lo que permitió que muchos sectores tradicionales se adaptaran al nuevo régimen sin sentir una ruptura radical. La legitimación del emperador se apoyaba no solo en su auctoritas personal, sino también en su papel como garante de la paz, el orden y la prosperidad. Y en efecto, durante los dos primeros siglos del Imperio, Roma vivió una etapa de crecimiento, relativa paz interior y expansión territorial, conocida como la Pax Romana. Fue un periodo en el que las guerras internas cesaron, la economía floreció, el comercio se intensificó y el derecho romano se consolidó como instrumento de gobierno y de integración.

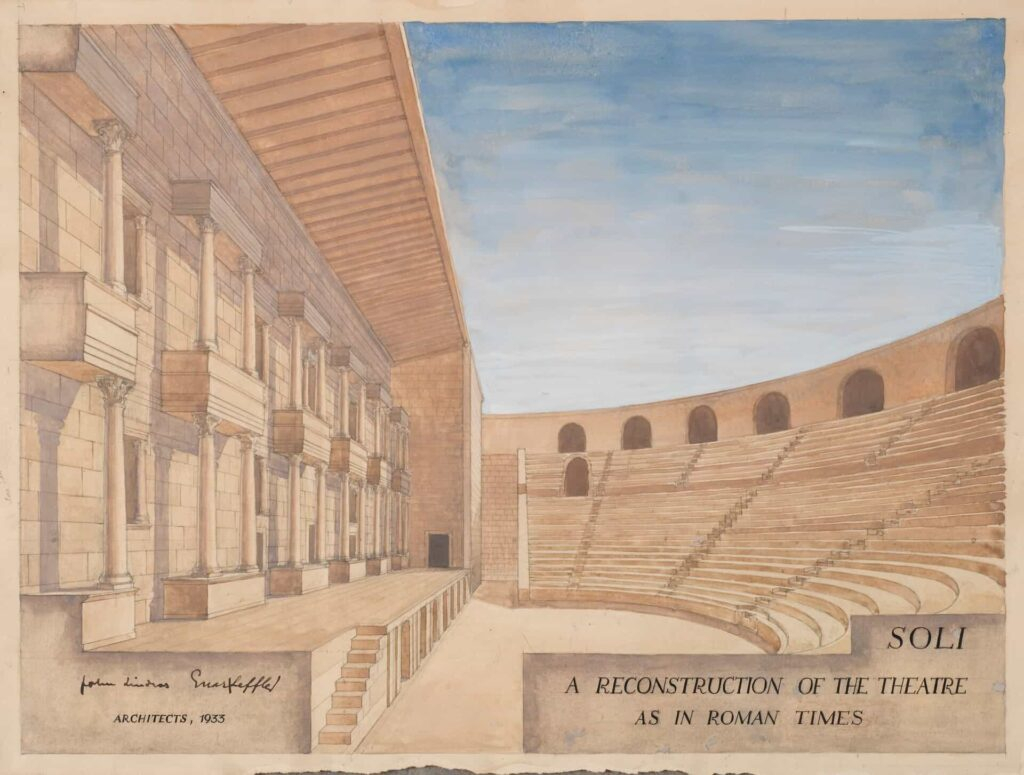

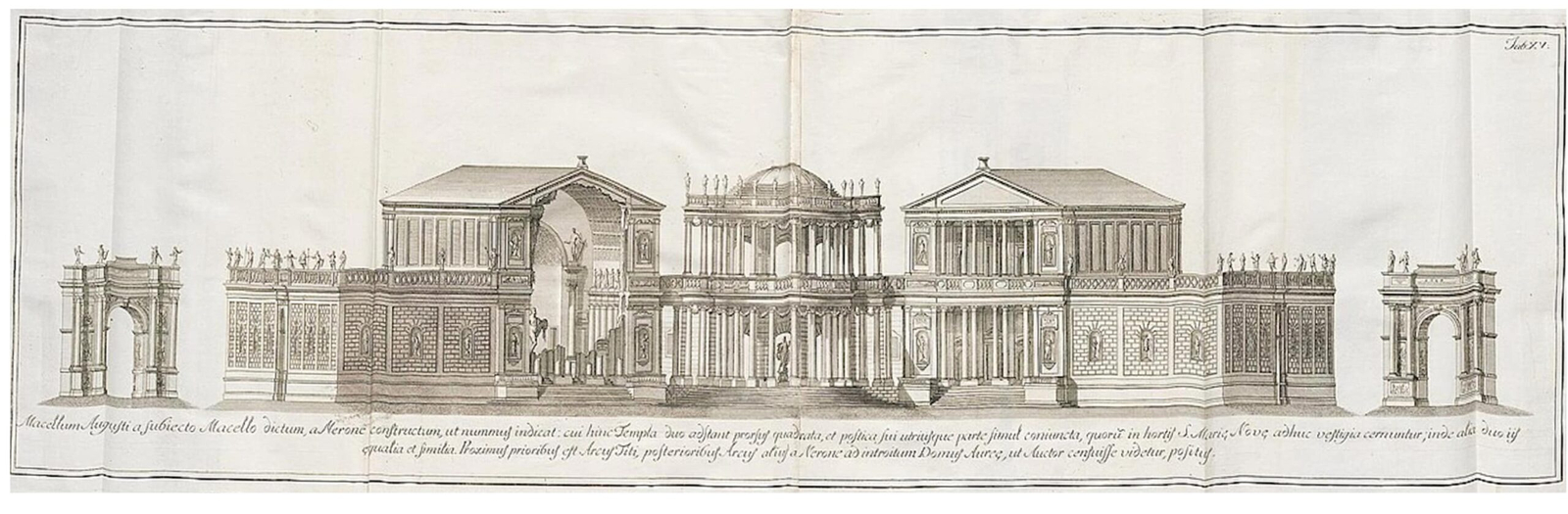

Durante este periodo, Roma alcanzó su máxima extensión territorial bajo el emperador Trajano, a principios del siglo II. El Imperio se extendía desde Britania hasta Mesopotamia, desde el Rin y el Danubio hasta el norte de África. Para administrar un territorio tan vasto, se reforzó una red de infraestructuras impresionantes: carreteras, puentes, acueductos, teatros, foros y edificios administrativos que servían tanto a la logística como a la romanización de las provincias. Las ciudades eran núcleos clave, organizadas según el modelo romano, y muchas de ellas adquirieron el rango de colonias o municipios. Esta urbanización fue un elemento esencial para la difusión del derecho, de la lengua latina, del culto imperial y de las formas de vida romanas.

La dinastía Julio-Claudia, formada por los sucesores de Augusto —Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón—, gobernó entre el año 14 y el 68 d. C., un periodo marcado por conflictos palaciegos, conspiraciones y el progresivo alejamiento entre el emperador y el Senado. Tras la breve guerra civil del año 69, conocida como el “año de los cuatro emperadores”, accedió al poder Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia, que restauró la estabilidad y emprendió una ambiciosa política de obras públicas, como la construcción del Coliseo. Con los emperadores del siglo II —Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio—, se alcanzó lo que suele considerarse el apogeo del Imperio, una etapa de buen gobierno, expansión cultural y consolidación administrativa.

Trajano, primer emperador nacido en Hispania, llevó el Imperio a su mayor extensión, conquistando Dacia (actual Rumanía) y desarrollando una política de ampliación y embellecimiento de Roma. Adriano, en cambio, adoptó una estrategia más conservadora, renunció a conquistas orientales y se centró en fortificar las fronteras, como muestra su célebre muro en Britania. Marco Aurelio, último de los llamados emperadores sabios, combinó el ejercicio del poder con la reflexión filosófica estoica y debió hacer frente a importantes desafíos militares en el norte del Imperio, especialmente en las guerras del Danubio.

Otro aspecto destacado de este periodo es la paulatina extensión de la ciudadanía romana. A medida que se integraban nuevas provincias, sus habitantes podían aspirar a la ciudadanía, lo que generaba una identidad común y facilitaba la gobernabilidad. Este proceso culminó en el año 212 d. C. con el Edicto de Caracalla, que otorgó la ciudadanía romana a todos los hombres libres del Imperio, un acto que consolidó la unidad jurídica del mundo romano, pero que también respondió a intereses fiscales y de control administrativo.

El ejército romano fue otro pilar fundamental del Alto Imperio. Profesionalizado y organizado en legiones permanentes, no solo garantizaba la defensa del territorio, sino que también participaba en la construcción de obras, el mantenimiento del orden interno y la difusión de la cultura romana en las fronteras. Su fidelidad al emperador era esencial, lo que otorgaba al líder supremo una herramienta de control formidable, aunque también significaba que la estabilidad del sistema dependía en gran medida de la lealtad militar.

En conjunto, el Alto Imperio fue un periodo en el que Roma logró consolidar un modelo político estable, basado en la figura del emperador como eje del poder, en una administración eficiente, en una economía activa y en una red cultural común que mantenía unidos a pueblos muy diversos bajo un mismo sistema legal y simbólico. Esta etapa, sin embargo, no estuvo exenta de tensiones latentes: conflictos sucesorios, dependencia del ejército, desigualdades sociales y amenazas exteriores que comenzarían a hacerse más evidentes en los siglos posteriores. Pero durante más de dos siglos, Roma supo mantenerse como el centro político, económico y cultural del mundo mediterráneo.

El Imperio romano durante el gobierno de Trajano. Uricm55. CC BY-SA 3.0.

2. La crisis del siglo III (235–284 d. C.)

A partir del siglo III, el Imperio entró en un periodo de inestabilidad profunda. En apenas 50 años, más de 20 emperadores fueron proclamados, derrocados o asesinados. Las fronteras fueron presionadas por invasiones bárbaras (germanos, persas, godos), las finanzas colapsaron y el ejército se fragmentó. En algunas regiones surgieron imperios separados, como el galo o el de Palmira.

Las causas de esta crisis fueron múltiples:

El agotamiento del modelo de sucesión imperial.

La creciente influencia de los generales sobre la política.

La presión fiscal y la pérdida de mano de obra libre.

La desorganización del comercio y la economía monetaria.

El Imperio solo logró sobrevivir gracias a una profunda reorganización bajo el emperador Diocleciano.

La crisis del siglo III, que se extendió aproximadamente entre los años 235 y 284 d. C., fue una de las etapas más convulsas y decisivas en la historia del Imperio romano. Este periodo marcó el final de la estabilidad del Alto Imperio y la entrada en una época de profunda transformación política, militar, económica y social, cuyos efectos alterarían de manera irreversible la naturaleza del poder romano. La crisis no fue causada por un solo factor, sino por una combinación de circunstancias estructurales y coyunturales que, juntas, pusieron al límite la capacidad de Roma para sostener su modelo imperial.

Uno de los síntomas más visibles fue la inestabilidad política extrema. En apenas medio siglo, más de veinte emperadores se sucedieron en el trono, la mayoría proclamados por sus propias tropas, sin legitimidad senatorial y en muchos casos asesinados por sus sucesores. Esta situación, conocida como la “anarquía militar”, reflejaba el quiebre del principio de sucesión imperial y el ascenso definitivo del ejército como actor político dominante. Los generales con prestigio en las fronteras eran capaces de imponer su autoridad por la fuerza, lo que provocaba una competencia constante entre facciones militares y la pérdida de autoridad central. La figura del emperador dejó de ser símbolo de estabilidad y se convirtió en un cargo precario, vulnerable al descontento castrense y a la violencia.

Mientras tanto, el Imperio sufría presiones externas cada vez más intensas. En el norte, los pueblos germánicos, como alamanes, francos y godos, comenzaron a penetrar las fronteras del Rin y del Danubio, saqueando ciudades y sembrando el caos. En el este, el Imperio sasánida, sucesor del Imperio parto, representaba una amenaza creciente y poderosa, que incluso llegó a capturar al emperador Valeriano en el año 260. Estas amenazas obligaron a dividir y desplazar legiones constantemente, debilitando las defensas y facilitando nuevas incursiones.

En paralelo, el Imperio sufrió una profunda crisis económica. La guerra continua requería un gasto militar descomunal, lo que llevó a un incremento descontrolado de los impuestos. La moneda se devaluó por la reducción del contenido metálico en las emisiones imperiales, lo que provocó inflación, pérdida de confianza en la economía monetaria y el retorno a formas de intercambio más primitivas. El comercio interprovincial se redujo, muchas ciudades perdieron población y dinamismo, y la producción agrícola decayó por falta de mano de obra libre y por las constantes requisiciones del ejército. La estructura fiscal, basada en grandes propietarios y trabajo servil, ya no podía sostener el peso de la maquinaria imperial.

En este contexto de fragmentación, surgieron entidades políticas separatistas. En la Galia, un general se proclamó emperador de un “Imperio galo” que incluía Britania y parte de Hispania. Al mismo tiempo, en el este, la reina Zenobia fundó un Imperio independiente en Palmira, que controló Siria, Egipto y Asia Menor por varios años. Aunque estos estados fueron reconquistados, su existencia reflejaba la desarticulación del poder central y la debilidad del modelo unitario romano.

Frente a este colapso generalizado, fue necesario reformular las bases del Estado romano. Esta tarea recayó en Diocleciano, quien en el año 284 asumió el poder y comenzó una ambiciosa reestructuración que marcaría el inicio del Bajo Imperio. Entre sus reformas más importantes estuvo la creación de la Tetrarquía, un sistema de gobierno compartido entre dos emperadores mayores (augustos) y dos menores (césares), destinado a asegurar la estabilidad y la sucesión ordenada. Reorganizó el ejército, fortaleció la defensa de las fronteras, reformó el sistema fiscal, impuso un rígido control de precios e intentó restaurar la autoridad imperial mediante un modelo sacralizado de poder, donde el emperador se presentaba como figura divina y distante.

La crisis del siglo III significó, por tanto, el colapso del orden clásico romano, basado en la estabilidad institucional, la prosperidad económica y la centralidad del Mediterráneo. El Estado romano sobrevivió, pero transformado. A partir de entonces, el Imperio sería más militarizado, más autoritario y más centralizado, con una nueva concepción del poder y de la sociedad. Esta etapa marcó la transición entre la antigüedad clásica y el mundo tardorromano, y preparó el escenario para la posterior división del Imperio y la consolidación del cristianismo como fuerza estructural en la vida imperial. Fue, en definitiva, una crisis fundacional, el punto de inflexión entre el mundo antiguo y las formas de organización política y social que dominarían los siglos posteriores.

3. El Bajo Imperio o Dominado (284–476 d. C.)

Diocleciano implantó una nueva forma de gobierno más abiertamente autocrática: el Dominado, donde el emperador ya no fingía ser “el primero entre iguales” (princeps), sino un monarca absoluto (dominus et deus). Introdujo reformas militares, fiscales y administrativas. Dividió el poder en una Tetrarquía (dos augustos y dos césares) para gestionar mejor el vasto territorio.

Este modelo no se mantuvo mucho tiempo, pero dejó una huella duradera. Su sucesor, Constantino el Grande, unificó de nuevo el Imperio y adoptó decisiones trascendentales:

Legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán (313).

Fundó una nueva capital: Constantinopla, en el antiguo Bizancio (330).

Favoreció la estructura de una Iglesia alineada con el poder imperial.

Tras la muerte de Teodosio I en 395, el Imperio fue definitivamente dividido en dos mitades independientes: Occidente y Oriente.

Cabeza de bronce de Constantino I (Museos Capitolinos). User:Jean-Pol GRANDMONT (2011). CC BY-SA 3.0. Original file (2,592 × 3,888 pixels, file size: 6.13 MB).

El periodo del Bajo Imperio romano, también conocido como Dominado, se extiende desde el ascenso de Diocleciano en el año 284 d. C. hasta la caída del Imperio romano de Occidente en el 476 d. C. Esta etapa representa una profunda transformación en la naturaleza del poder imperial y de las estructuras del Estado romano, marcada por un endurecimiento del gobierno, una mayor centralización, una orientación claramente autocrática y un cambio de valores impulsado por la expansión del cristianismo. Es una fase de transición entre la Antigüedad clásica y la Edad Media, en la que el Imperio romano se adapta a nuevas condiciones geopolíticas, sociales y religiosas.

Con Diocleciano comienza una ruptura clara respecto al sistema del Principado. El emperador ya no se presenta como princeps o “el primero entre iguales”, sino como dominador absoluto, bajo el título de dominus et deus (señor y dios), lo que expresa un cambio en la percepción del poder imperial. El emperador se convierte en una figura casi divina, inaccesible y sacralizada, rodeada de un ceremonial cortesano que refuerza su autoridad. Esta sacralización del poder imperial respondía al deseo de restaurar el orden tras la crisis del siglo III, y a la necesidad de reforzar la obediencia en un contexto de fragmentación interna y presiones externas constantes.

Para garantizar una gestión más eficaz de un territorio vasto y vulnerable, Diocleciano organizó la Tetrarquía, un sistema de gobierno colegiado con dos emperadores mayores (augustos) y dos menores (césares), cada uno al frente de una parte del Imperio. Esta estructura buscaba asegurar la estabilidad, mejorar la defensa de las fronteras y evitar conflictos sucesorios. Sin embargo, pese a su lógica organizativa, la Tetrarquía no se mantuvo mucho tiempo: las rivalidades entre los distintos coemperadores desembocaron pronto en nuevas guerras civiles.

Fue Constantino el Grande, tras imponerse a sus rivales, quien reunificó el Imperio bajo su autoridad personal y dio un giro decisivo en la historia romana. En el año 313, con el Edicto de Milán, legalizó el cristianismo y decretó la libertad de culto, iniciando un proceso de transformación religiosa que llevaría a la Iglesia cristiana a convertirse en aliada del Estado. Bajo su gobierno, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a convertirse en una estructura institucional favorecida, con obispos influyentes, exenciones fiscales y apoyo en la organización de concilios. Este acercamiento estratégico entre Iglesia y poder imperial marcó el inicio de una nueva concepción del Estado, basada en una autoridad sagrada con legitimación divina, y de una política imperial que ya no solo apelaba a la tradición romana, sino también al mensaje cristiano de unidad y salvación.

Constantino también fundó una nueva capital en el año 330: Constantinopla, en el emplazamiento del antiguo Bizancio. Esta ciudad fue concebida como una “nueva Roma”, con instituciones similares pero orientada hacia Oriente, más cercana a las fronteras estratégicas y más protegida frente a las invasiones. Constantinopla se convirtió en el centro del Imperio romano de Oriente y en símbolo de la continuidad imperial durante los siglos posteriores, incluso después de la caída de Roma.

La muerte del emperador Teodosio I en el año 395 supuso la división definitiva del Imperio en dos mitades independientes: el Imperio de Occidente, con capital en Rávena (trasladada desde Milán y antes desde Roma), y el Imperio de Oriente, con capital en Constantinopla. Esta división ya no fue administrativa como en tiempos de Diocleciano, sino política y permanente. Cada mitad tuvo su propio emperador, su administración y sus prioridades. Mientras Oriente lograría sobrevivir durante casi mil años más como Imperio bizantino, Occidente se fue debilitando progresivamente.

En esta etapa final del Bajo Imperio occidental, Roma sufrió un declive irreversible. Las tensiones sociales, el empobrecimiento de las ciudades, la presión fiscal, el deterioro de las redes comerciales y, sobre todo, las invasiones de pueblos germánicos como los visigodos, vándalos, suevos y ostrogodos desbordaron la capacidad de defensa del Estado. En el año 410, Roma fue saqueada por Alarico, un hecho que conmocionó al mundo romano. Y finalmente, en el año 476, el último emperador de Occidente, Rómulo Augústulo, fue depuesto por Odoacro, jefe germánico que no asumió el título imperial, lo que simbolizó el fin del Imperio romano de Occidente.

En resumen, el Dominado fue una etapa de transformaciones profundas en la organización del poder y en la estructura del Estado romano. El emperador se convirtió en una figura autocrática y sagrada, el cristianismo pasó a ocupar el centro de la vida institucional, y el sistema imperial intentó adaptarse a un mundo cada vez más descentralizado y amenazado. Aunque el Imperio de Occidente desapareció, el Imperio romano de Oriente continuaría su historia bajo la forma bizantina, conservando muchas de las instituciones, el derecho, la cultura clásica y la herencia romana durante siglos. El Bajo Imperio no fue solo una época de decadencia, sino también de reinvención, de nuevos modelos de poder, nuevas alianzas y una redefinición de lo que significaba ser Roma en un mundo en transformación.

4. La caída del Imperio romano de Occidente (siglo V)

La parte occidental del Imperio, debilitada por las invasiones y la decadencia económica, fue incapaz de resistir el avance de los pueblos germánicos. En el siglo V, visigodos, vándalos, hunos y ostrogodos atravesaron las fronteras y se asentaron en diversos territorios.

El proceso culminó en 476 d. C., cuando el jefe bárbaro Odoacro depuso al último emperador de Occidente, Rómulo Augústulo. La administración romana en Italia desapareció, pero muchos elementos culturales y legales del Imperio perduraron bajo los reinos germánicos sucesores.

La caída del Imperio romano de Occidente en el siglo V d. C. fue el resultado de un largo proceso de desgaste político, militar, económico y social que culminó en la desaparición del aparato estatal romano en Europa occidental. Lejos de ser un acontecimiento repentino, fue una transformación gradual, donde el colapso institucional convivió con la continuidad de muchos elementos de la cultura romana en nuevas formas políticas, especialmente en los reinos germánicos que ocuparon su lugar. Más que una destrucción total, fue un proceso de transición hacia una nueva era histórica, la Edad Media.

Desde finales del siglo IV, el Imperio de Occidente había comenzado a mostrar signos evidentes de fragilidad estructural. La economía estaba en decadencia: la producción agrícola se estancaba, el comercio internacional se reducía, las ciudades perdían población y dinamismo, y el sistema fiscal se volvía cada vez más opresivo e ineficiente. La presión fiscal sobre los pequeños propietarios los llevó a depender de grandes terratenientes, lo que aceleró la ruralización y el declive del tejido urbano-administrativo. A esto se sumaba una creciente desigualdad social y una creciente pérdida de autoridad del Estado, cuya burocracia era incapaz de garantizar el orden y el bienestar.

El ejército, tradicional pilar del poder romano, también se deterioró. Su reclutamiento era cada vez más difícil, y en muchos casos se recurrió al uso de tropas extranjeras, mercenarios o federados germánicos, que servían a Roma a cambio de tierras y privilegios. Estos pueblos, como los visigodos, vándalos, suevos o burgundios, ya no eran enemigos externos, sino presencias internas, asentadas dentro del propio territorio imperial con cierto grado de autonomía. La autoridad del emperador se volvió simbólica, y el poder efectivo pasó a manos de generales, caudillos militares y líderes bárbaros, muchos de ellos al servicio de Roma pero cada vez más independientes.

El golpe simbólico que aceleró la crisis fue la entrada de los visigodos en Roma en el año 410, liderados por Alarico, quien saqueó la ciudad, algo que no ocurría desde hacía más de ochocientos años. A partir de ese momento, Roma dejó de ser el centro político del Imperio, y aunque la capital ya había sido trasladada a Rávena, el prestigio del Imperio romano de Occidente se vio gravemente afectado. La autoridad imperial continuó existiendo formalmente, pero el poder real estaba fragmentado. Los visigodos se asentaron en la Galia y después en Hispania. Los vándalos cruzaron a África del Norte y establecieron un reino con capital en Cartago. Los hunos, bajo el liderazgo de Atila, sembraron el terror desde Europa central hasta las puertas de Italia. Y los ostrogodos, poco después, ocuparían la península itálica.

El desenlace definitivo llegó en 476 d. C., cuando Odoacro, jefe de un grupo de tropas germánicas al servicio de Roma, depuso al joven emperador Rómulo Augústulo, considerado tradicionalmente como el último emperador del Imperio romano de Occidente. Odoacro no se proclamó emperador, sino que envió las insignias imperiales a Constantinopla, reconociendo simbólicamente la supremacía del emperador de Oriente, pero gobernando Italia de facto como un rey autónomo. Con ese gesto, la figura del emperador en Occidente desapareció y el Imperio quedó reducido oficialmente a su parte oriental, con sede en Constantinopla.

Sin embargo, la caída del Imperio no implicó la desaparición total de la cultura romana. Muchos de los pueblos germánicos que ocuparon los territorios imperiales adoptaron instituciones romanas, conservaron el uso del latín en la administración, el derecho romano como base legal, el cristianismo como religión oficial y las formas arquitectónicas romanas en la organización de las ciudades. Los obispos cristianos se convirtieron en autoridades civiles, el modelo de las provincias se mantuvo en parte, y la idea de Imperio sobrevivió como ideal político y religioso, especialmente en la Iglesia y, más tarde, en el Sacro Imperio Romano Germánico.

En este sentido, la caída de Roma no fue el fin absoluto de una civilización, sino la transformación profunda de sus estructuras políticas. El Estado romano desapareció, pero su legado se dispersó y se integró en una nueva configuración del poder en Europa occidental, basada en la fusión de la tradición romana, la cultura cristiana y las instituciones germánicas. Esta síntesis sería el germen del mundo medieval y uno de los pilares de la identidad europea. Por eso, aunque el Imperio romano de Occidente terminó en 476, Roma como civilización siguió viva en nuevas formas.

5. El Imperio romano de Oriente: la continuidad bizantina

Mientras Occidente caía, el Imperio romano de Oriente, con capital en Constantinopla, se mantuvo firme. Conocido posteriormente como Imperio bizantino, conservó las estructuras imperiales, la administración, la cultura grecorromana y la religión cristiana durante casi mil años más, hasta la caída de Constantinopla en 1453.

Aunque el año 476 d. C. marca convencionalmente la caída del Imperio romano de Occidente, no significó el final del legado imperial. Por el contrario, en Oriente, el Imperio romano permaneció vivo y funcional durante casi un milenio más. Con Constantinopla como nueva capital —fundada por Constantino el Grande en el año 330 sobre la antigua ciudad griega de Bizancio—, el llamado Imperio romano de Oriente, conocido desde la Edad Moderna como Imperio bizantino, preservó las instituciones romanas, adaptó su sistema político a nuevos desafíos y se convirtió en un centro brillante de poder, cultura y religión en el Mediterráneo oriental.

Lejos de ser una mera prolongación decadente de Roma, el mundo bizantino fue una síntesis dinámica de herencia romana, lengua y pensamiento griego, y fe cristiana. Aunque sus habitantes se consideraban a sí mismos romanos (Rhomaioi), su cultura fue evolucionando hacia una forma original de civilización, con un modelo de gobierno teocrático y una estrecha relación entre el emperador y la Iglesia. El derecho romano fue codificado en el famoso Corpus Iuris Civilis bajo Justinianio (siglo VI), cuyas campañas también lograron brevemente recuperar parte del territorio occidental, incluidas Italia y el norte de África.

A lo largo de los siglos, Bizancio resistió múltiples oleadas de invasiones (persas, árabes, búlgaros, turcos), adaptando su administración, sus estructuras militares y su economía a contextos cada vez más difíciles. Constantinopla, una ciudad rica, fortificada y cosmopolita, se convirtió en el símbolo de esta resistencia y del esplendor bizantino, centro de intercambio cultural entre Oriente y Occidente.

El Imperio bizantino no fue un simple sobreviviente del pasado, sino un agente activo en la transmisión y reinvención del legado romano, que influyó en el derecho, el arte, la teología y la diplomacia europea y oriental. Su caída en 1453, ante el avance otomano, marcó el fin del Imperio romano en su sentido histórico, pero no el fin de su influencia. La tradición bizantina pervivió en la Iglesia ortodoxa, en la cultura rusa, en la administración de los Estados balcánicos y en muchas formas de organización imperial posteriores.

Así, el Imperio romano no murió con Rómulo Augústulo, sino que siguió respirando en Constantinopla, adaptado a nuevas realidades, transformado, pero esencialmente romano en su alma. Esta continuidad bizantina demuestra que Roma no fue solo una ciudad ni un imperio, sino una idea capaz de reinventarse a lo largo de los siglos, y cuya sombra se proyecta hasta nuestros días.

Un material visual producido para la restauración de los monumentos históricos bizantinos del municipio metropolitano de Estambul. Autor: Hbomber – Trabajo propio. CC BY-SA 4.0. Original file (1,280 × 720 pixels, file size: 174 KB).

A pesar de haber heredado las estructuras del Imperio romano, el Imperio bizantino no fue simplemente su continuación, sino una civilización con rasgos propios que supo adaptarse a los cambios históricos, religiosos y culturales de un mundo cada vez más fragmentado y amenazado. Una de sus características más distintivas fue el desarrollo de un modelo político teocrático, en el que el emperador ya no era solo jefe de Estado, sino también representante de Dios en la Tierra. Esta fusión entre poder político y autoridad religiosa configuró una visión del Imperio como parte del orden divino, una concepción que justificaba su permanencia y su misión providencial frente al caos exterior.

El emperador era considerado defensor de la fe, protector de la ortodoxia cristiana y árbitro de las controversias doctrinales. A diferencia de Occidente, donde la Iglesia se organizó como una institución separada y a menudo en conflicto con el poder secular, en Bizancio se impuso un modelo cesaropapista, donde el poder imperial intervenía activamente en los asuntos religiosos. Esta simbiosis entre Iglesia y Estado permitió una cohesión doctrinal duradera, aunque también provocó tensiones internas, especialmente durante el conflicto iconoclasta de los siglos VIII y IX, cuando se debatió el uso de imágenes sagradas en el culto cristiano.

La cultura bizantina fue un crisol donde convergieron la tradición clásica, el pensamiento helenístico y la espiritualidad cristiana. El griego se convirtió en la lengua oficial y cultural, desplazando al latín, pero el espíritu jurídico romano se mantuvo vivo, especialmente con la compilación del Corpus Iuris Civilis bajo Justiniano, una de las obras jurídicas más influyentes de la historia, base del derecho civil en Europa y punto de partida para muchas codificaciones modernas. Además, Bizancio fue un faro de conocimiento y preservación del saber antiguo, conservando manuscritos griegos, latinos y orientales que, siglos después, alimentarían el Renacimiento europeo.

En el plano artístico, Bizancio desarrolló una estética única, basada en la iconografía sagrada, los mosaicos dorados, la arquitectura de cúpulas monumentales y una espiritualidad visual que marcó profundamente el arte cristiano oriental. La basílica de Santa Sofía, construida por orden de Justiniano en Constantinopla, es una de las manifestaciones más grandiosas de esta síntesis entre poder, fe y belleza. El arte bizantino no buscaba representar el mundo natural, sino evocar lo eterno, lo divino, lo inmutable.

Geopolíticamente, el Imperio bizantino fue durante siglos la gran muralla de Europa frente a las potencias orientales, resistiendo los embates del Imperio sasánida, los califatos árabes, los búlgaros, los normandos y, finalmente, los turcos otomanos. Su diplomacia fue refinada, su burocracia eficiente, su resistencia admirable. En un mundo de constantes invasiones y transformaciones, Constantinopla se erigía como una isla de estabilidad, cultura y continuidad institucional. Su existencia permitió que el legado de Roma no desapareciera, sino que se adaptara, se reelaborara y se proyectara hacia nuevas formas de civilización.

Incluso tras su caída en 1453, la herencia bizantina siguió viva en muchas esferas. La Iglesia ortodoxa, con su teología, liturgia y organización episcopal, fue uno de sus grandes legados. El mundo eslavo, y especialmente Rusia, se vio a sí mismo como heredero del mundo bizantino, dando origen al concepto de “Tercera Roma” tras la caída de Constantinopla. En Europa occidental, el conocimiento transmitido por los sabios bizantinos refugiados alimentó el humanismo renacentista y la recuperación del pensamiento clásico.

En definitiva, el Imperio romano de Oriente no fue una sombra nostálgica del pasado, sino una civilización viva, original y trascendental, capaz de sostener el legado romano en medio de un mundo en cambio. Su historia demuestra que Roma no desapareció con las invasiones del siglo V, sino que persistió, transformada, espiritualizada y fortalecida, en las cúpulas, los códices, las liturgias y los tratados bizantinos. A través de Bizancio, Roma se proyectó más allá de sus fronteras temporales, convirtiéndose en un principio organizador de la historia europea y en una idea que aún resuena en las raíces del presente.

El Imperio romano fue más que un dominio territorial: fue una forma de organizar el mundo. Su legado se refleja en el derecho, la arquitectura, las lenguas romances, el urbanismo, la idea de ciudadanía y el concepto mismo de imperio. Su historia es la de una civilización que supo adaptarse, integrar y transformar, y que sigue viva en múltiples dimensiones de nuestra cultura.

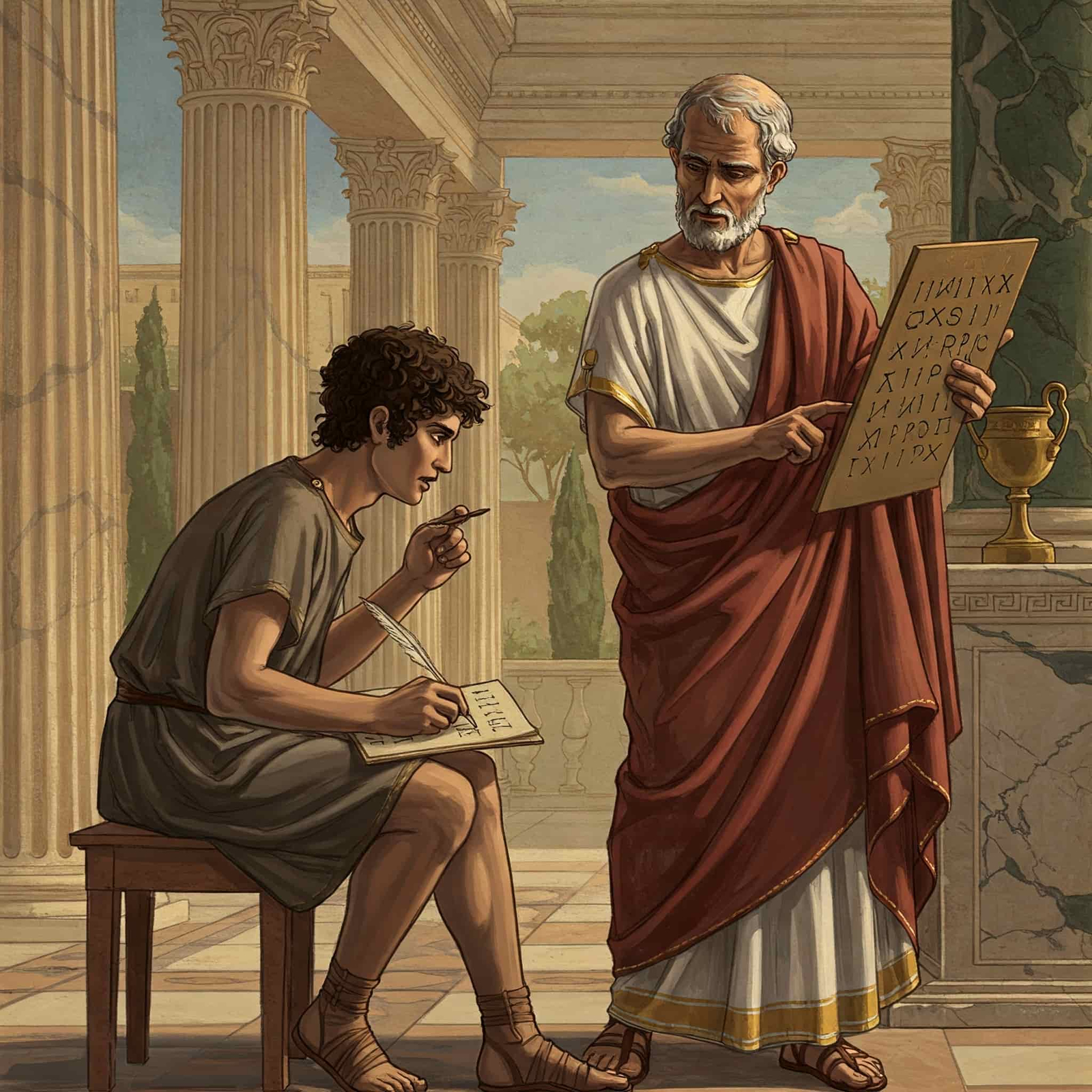

Extensión territorial: del Mediterráneo al norte de Europa, de Hispania a Mesopotamia.