Anochecer sobre el Palacio de Carlos V y la Alhambra, Granada. Foto de Jebulon, dominio público (CC0), vía Wikimedia Commons. Original file (4,592 × 2,697 pixels, file size: 8.95 MB).

Semuel ibn Nagrella, más conocido como ha-Naguid (en hebreo: שמואל הלוי בן יוסף הנגיד, transliterado: Shmuel ha-Levi ben Yosef ha-Nagid; en árabe: أبو إسحاق إسماعيل بن النغريلة, transliterado: Abu Ishaq Ismail bin Naghrillah), (Mérida, 993 – Granada, 1055), fue un poeta y un filósofo sefardí de al-Ándalus que llegó a alcanzar el cargo de visir en el reino taifa de Granada, lo que le convirtió en el dirigente efectivo del reino y en el judío más influyente del Medievo.

Biografía

Samuel ibn Nagrella fue un judío sefardí nacido en Mérida, al-Ándalus, en 993. Estudió las leyes judías, se convirtió en un experto en el Talmud y fue bilingüe tanto en hebreo como en árabe.

Pronto se trasladó a Córdoba, capital del Califato, donde se convirtió en un comerciante. Sin embargo, en 1009 comenzó la Fitna de al-Ándalus contra los amiríes, los descendientes de Almanzor, y los bereberes se hicieron con el control de la ciudad en 1013, por lo que tuvo que emigrar a Málaga, donde abrió una tienda de especias. Sus relaciones con la corte de la Taifa de Granada y su eventual ascenso como visir se debieron a una casualidad. Abraham ibn Daud describió en su Séfer ha-Kabalá (1161) este interesante suceso: la tienda de Samuel se encontraba cerca del palacio del visir de Granada, Abu al-Kasim ibn al-Arif, quien lo conoció cuando su sirvienta comenzó a pedirle a Samuel que le escribiera cartas. Más tarde, Samuel consiguió el puesto de recaudador de impuestos, después secretario, y finalmente ayudante del visir del estado del rey bereber Habús ben Maksan (r. 1019-1038).

Tras el fallecimiento de Habús en 1038, Samuel ibn Nagrella se aseguró de que el segundo hijo de Habús, Badis, lo sucediera y no su primogénito, Bulukkin. El motivo detrás de este acto se debió a que Badis era mucho más favorable a la población judía que Bulukkin, por lo que Samuel lo favoreció. A cambio de este apoyo, Badis nombró a Samuel como su visir y general de los ejércitos. Algunas fuentes indican que ostentó el cargo de visir durante tres décadas hasta su muerte en torno al año 1056. El hecho de que los judíos tuvieran vetado el acceso a cargos públicos en las naciones islámicas debido al Pacto de Omar, el caso de Samuel es bastante extraño. Este ejemplo ha servido para demostrar la teoría de una supuesta Edad de oro de la cultura judía en Al-Ándalus. Su alto cargo como visir lo ha convertido en el judío más poderoso de toda la historia española. Asimismo, a partir del año 1027, ostentó el cargo de nagid (naguid) o líder de la comunidad judía. Otro hecho extraordinario es que Samuel fuera el máximo dirigente de los ejércitos de la Taifa de Granada, un judío comandando los ejércitos de un reino islámico es un evento increíble. Por otro lado, otros judíos como Joseph ibn Migash que sucedieron a Samuel, apoyaron a Bulukkin y tuvieron que huir por su seguridad.

Como judío, Samuel ha-Naguid reivindicó activamente la independencia del gueonim babilónico, además de escribir sobre leyes judías para la comunidad sefardí. Samuel se convirtió en nagid (naguid), fue líder de la comunidad judía para finales de la década de 1020. Intentó mejorar el bienestar de los judíos con varios actos, por ejemplo, compró varias copias del Talmud para la comunidad, el compendio masivo de comentarios sobre la ley oral judía, así como promovió el estudio del Talmud con una especie de beca para aquellos que quisieran dedicar su vida a estudiar la Torá. Falleció en 1056 de causas naturales, siendo sucedido en el cargo de visir por su hijo, Joseph ibn Nagrela.

A veces se ha especulado con que Samuel fue el padre o ancestro de Quasmuna, la única poeta medieval judía que escribía en árabe de la que existe constancia, aunque esta teoría se muestra débil.

Joseph ibn Nagrella

En 1049, Samuel ibn Nagrella organizó un matrimonio para su hijo Joseph ibn Nagrella (1035-1066) con la única hija del sabio de la Torá más respetado de su generación, el rabino Nissim ben Jacob de Cairuán. Joseph sucedió a su padre como visir de Granada antes de cumplir veintiún años. Muchos musulmanes, celosos de su cargo y hartos de los excesos de Joseph, lo acusaron de utilizar su posición para beneficiar a sus amistades judías. Joseph fue asesinado en una revuelta en su contra el 30 de diciembre de 1066; los ciudadanos lo crucificaron sobre la puerta principal de la ciudad. A la mañana siguiente comenzó la denominada Masacre de Granada contra los judíos, matando a la mayoría de habitantes de este credo. La comunidad judía pudo reestablecerse, aunque sufrió un nuevo revés tras la invasión almorávide de 1090.

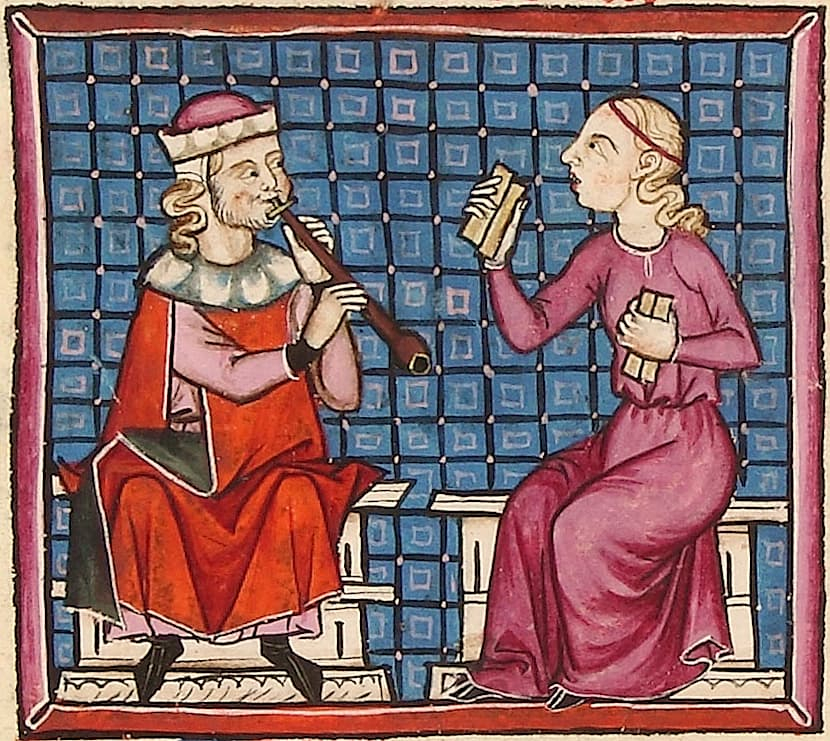

Miniatura de las Cantigas de Santa María (siglo XIII), manuscrito atribuido a Alfonso X el Sabio. La escena muestra a músicos medievales interpretando instrumentos, un reflejo de la riqueza cultural de la península ibérica en la Edad Media. Aunque no representa a Samuel ibn Nagrela de manera directa —pues no existen retratos de él—, ilustra el contexto artístico y literario en el que este destacado visir judío de Granada desarrolló su labor como poeta, erudito y mecenas. Imagen en dominio público, vía Wikimedia Commons. Original file (830 × 741 pixels, file size: 1.16 MB). Derechos: Cossue y Jacqke.

Obra

Protegió incansablemente la ciencia judía y las escuelas talmúdicas y emprendió una ambiciosa tarea erudita y literaria, especialmente interesada por el talmudismo y la gramática; sostuvo polémicas sobre los errores del islamismo.

Fue un gran poeta elegíaco, lamentando la ausencia de parientes y amigos y la inestabilidad de las cosas humanas, así como los horrores de la guerra. Casi todas sus composiciones destacan por su elevación moral y filosófica, cercana en ciertos aspectos a la poesía de este género escrita muchos años después por Quevedo. Su obra literaria se recoge, en su mayor parte, en Divan, e incluye composiciones poéticas en hebreo con marcada influencia de temas y formas árabes. Entre sus obras poéticas destacan Ben Tehilim (Nuevos Salmos); Ben Mishlé (Nuevos Proverbios) y Ben Qohélet (Nuevo Eclesiastés), todas ellas, como sus títulos indican, de inspiración bíblica. Escribe asimismo en prosa Introducción al Talmud, El libro de la riqueza. Cultiva también la poesía profana, de temática variada que comprende desde composiciones militares y políticas hasta poemas amorosos y elegías. Es la figura principal de la espléndida novela histórica del malogrado Felipe Romero El mar de bronce, donde se reconstruye su rivalidad con Salomón ibn Gabirol.

Como otros grandes poetas de su época (entre los que se cuentan grandes rabinos y eruditos de la época, líderes de la comunidad como Ibn Gabirol, Moses ibn Ezra o Yehudah Halevi), ibn Nagrella cultivó la poesía homoerótica, género que era habitual tanto entre los poetas hispanohebreos del «Siglo de Oro» de la literatura hispanohebrea como entre sus coetáneos musulmanes.

Bibliografía del autor

- Poemas I: desde el campo de batalla: Granada 1038-1056. Edición del texto hebreo, introducción, traducción y notas, Ángel Sáenz-Badillos, Judit Targarona Borrás Córdoba: El Almendro, 1988

Referencias

- Pérez, 2009, p. 35.

- Marcus, Jacob Rader. «59: Samuel Ha-Nagid, Vizier of Granada.» The Jew in the Medieval World: A Source Book, 315-1791. Cincinnati: Union of American Hebrew Congregations, 1938. 335-38.

- Eban, Abba Solomon (1984). Heritage: Civilization and the Jews (en inglés). Simon and Schuster. ISBN 978-0-671-44103-6. Consultado el 25 de abril de 2022.

- Stillman, Norman A. The Jews of Arab Lands: A History and Source Book, The Jewish Publication Society of America,1979. 56

- Sefer ha-Kabbalah of RAVAD, pub. in: Seder Olam Rabba / Seder Olam Zuta, Jerusalem 1971, p. 40 (Hebrew).

- Constable, Olivia R., ed. (1997). Medieval Iberia. University of Pennsylvania Press. ISBN 978-0812215694.

- María Ángeles Gallego, ‘Approaches to the Study of Muslim and Jewish Women in Medieval Iberian Peninsula: The Poetess Qasmuna Bat Isma`il’, MEAH, sección Hebreo, 48 (1999), 63-75 (pp. 70-72).

- Davidson, Israel (1924). Selected Religious Poems of Solomon ibn Gabirol. Schiff Library of Jewish Classics. Translated by Zangwill, Israel. Philadelphia: JPS. p. 247. ISBN 978-0-8276-0060-7. LCCN 73-2210.

- Eisenberg, 1999, p.6

- Greenberg, 2005 p.114

Bibliografía

- José Amador de los Ríos, Historia de los judíos en España, Madrid: 1865-1872, tres vols.

- José María Millás Vallicrosa, La poesía sagrada hebraicoespañola. Madrid, 1940.

- Eisenberg, Daniel (1999). «Introducción». En David William Foster, ed. Spanish writers on gay and lesbian themes: a bio-critical sourcebook (en inglés). Greenwood Publishing Group. p. 17. ISBN 9780313303326.

- Greenberg, Steven (2005). Wrestling with God and men: homosexuality in the Jewish tradition. Univ of Wisconsin Press. ISBN 9780299190941.

- Pérez, Joseph (2009) [2005]. Los judíos en España. Madrid: Marcial Pons. ISBN 84-96467-03-1.

Samuel ibn Nagrela, Shmuel ha-Nagid en hebreo, simboliza una posibilidad histórica que rara vez se dio en la Europa medieval: un judío que, sin renunciar a su identidad religiosa ni a su lengua culta, alcanzó el vértice del poder administrativo y militar en un reino islámico. Formado en la alta cultura de Córdoba, dominó la prosa árabe de cancillería y el hebreo bíblico de la poesía, dos registros que lo convirtieron en un puente entre mundos. Esa doble competencia explica su ascenso como secretario, luego visir principal y finalmente comandante de los ejércitos del reino zirí de Granada. En su figura confluyen el escriba, el jurista, el poeta y el estratega: un perfil típicamente andalusí, donde las fronteras entre las letras y la política eran porosas y el prestigio intelectual reforzaba la autoridad pública.

Para entender el “caso Nagrela” hay que entrar en la lógica de la España musulmana del siglo XI. Tras la fitna que desmembró el califato de Córdoba, Al-Ándalus se fragmentó en taifas, reinos de escala media o pequeña gobernados por élites árabes o beréberes. Granada quedó en manos de los ziríes, una dinastía sanhaya de origen norteafricano. Aquellos reinos eran competitivos y volátiles, pero también intensamente cultos: necesitaban legitimarse sin el paraguas califal y lo hicieron combinando mecenazgo artístico, una burocracia eficaz y una diplomacia activa. La corte funcionaba en torno a un emir y un háyib o visir fuerte, con diwán de hacienda, de guerra y de cancillería. En ese engranaje, el kâtib —el secretario maestro de la pluma— era pieza crítica: redactaba tratados, organizaba tributos, negociaba alianzas y, llegado el caso, dirigía campañas.

Granada, además, estaba asentada sobre una base social plural. Convivían árabes, beréberes y muladíes, y subsistían comunidades cristianas mozárabes y una aljama judía muy dinámica. El estatuto jurídico de judíos y cristianos, el de dhimmíes, garantizaba culto y autogobierno interno a cambio de impuestos específicos; sobre ese marco, y según la coyuntura política, las minorías pudieron prosperar. La competencia entre taifas favoreció a especialistas capaces de movilizar recursos, negociar parias con reinos cristianos del norte o gestionar fortificaciones y guarniciones. Samuel encajó en esa necesidad: su caligrafía y su formación jurídica lo abrieron a la cancillería; su inteligencia política lo consolidó como visir; su sangre fría en campaña lo convirtió en general. La excepcionalidad de su caso no contradice el marco islámico, sino que lo muestra en su elasticidad pragmática.

La organización política de una taifa como Granada combinaba tradición islámica y prácticas locales. La autoridad suprema residía en el emir, pero el poder efectivo se articulaba en el consejo —con visires civiles, qādíes que velaban por la ley islámica y jefes militares— y en un aparato fiscal que recaudaba rentas agrarias, peajes y tributos pactados. El mercado urbano estaba sujeto a la hisba, con un muhtasib que regulaba pesos, precios y moral pública. En paralelo, las comunidades no musulmanas se gobernaban por sus propios magistrados: la aljama judía tenía dirigentes, jueces y una fiscalidad interna que permitía sostener escuelas, beneficencia y sinagogas. El título de nagid que llevó Samuel —“príncipe” o jefe de la comunidad— lo coloca como mediador privilegiado entre esa autogestión judía y el poder del emir. Su autoridad, por tanto, era doble: política ante el reino y representativa ante su comunidad.

La dimensión militar de Samuel ha-Nagid merece atención porque rompe estereotipos. En el siglo XI, los ejércitos andalusíes se nutrían de contingentes beréberes, de tropas locales y de unidades esclavas (saqāliba). La guerra entre taifas no era una anomalía sino una rutina que combinaba asedios, escaramuzas y pactos veloces. Como visir, Samuel dirigió campañas contra rivales vecinos, especialmente la poderosa Sevilla abbadí, y supo alternar la espada con el pergamino: victoria en el campo cuando era posible, tratado cuando convenía, y tributo cuando aseguraba la paz más rentable. Sus poemas bélicos —conservados en su Dīwān— no son una simple crónica de lances, sino una reflexión en primera persona sobre el mando, el miedo, el azar y la providencia. Ahí se percibe la rara honestidad de un hombre que gobierna y a la vez se observa a sí mismo, consciente de la fragilidad del poder.

La Granada de su tiempo no era aún la ciudad palatina que evocamos con la Alhambra, pero ya funcionaba como un foco urbano densísimo, con arrabales artesanos, zoco, alcaicería de sedas, murallas y una red de alcázares que articulaban el espacio político. La economía mezclaba agricultura de regadío —heredera de técnicas hidráulicas perfeccionadas en época emiral y califal— con comercio mediterráneo. Ese tejido alimentaba un ecosistema letrado único. La gran revolución cultural de la judería andalusí fue poética: el hebreo, modelado por la métrica árabe y la silueta de la qaṣīda, se convirtió en lengua de amor, vino, amistad y también de política. Samuel participa en esa “invención” de la poesía hebrea secular, junto a nombres como Ibn Gabirol o, algo después, Moses ibn Ezra y Yehudá ha-Leví. Su apuesta por el hebreo no fue arqueología bíblica: fue un laboratorio de modernidad en diálogo con la estética árabe de su entorno.

Además de la poesía, Samuel escribió prosa didáctica y jurídica. Su famosa introducción al Talmud responde a una necesidad muy andalusí: dotar a los lectores de herramientas para orientarse en un mar de autoridades y argumentos. El gesto es revelador. Un visir que gobierna ejércitos encuentra tiempo para ordenar el acceso al saber rabínico; esa conjunción de espada y libro no es contradictoria en su mundo, es constitutiva. La legitimidad política del visir se robustecía con su prestigio literario y su reputación como mecenas. La cultura no era adorno, era capital simbólico.

El brillo de su trayectoria no debe ocultar sus aristas. Su poder generó resistencias dentro y fuera de la corte. La condición de judío en un puesto tan alto era munición para rivales que explotaban prejuicios religiosos y tensiones sociales. Tras su muerte, su hijo Yehosef heredó la jefatura y el favor del emir, pero sin el equilibrio político de su padre: la revuelta de Granada de 1066, con el asesinato de Yehosef y la masacre de la judería, marca abruptamente el final de aquella edad dorada local. Ese desenlace recuerda que la convivencia andalusí no fue un idilio sin sombras. Dependía del arte del pacto, de la estabilidad del trono y de la capacidad de las élites para amortiguar tensiones fiscales y étnicas. Cuando esos equilibrios fallaban, la violencia podía irrumpir con ferocidad.

Aun así, reducir a Samuel a “el judío más poderoso del medievo hispano” —por justa que sea la consigna— es quedarse corto. Su singularidad está menos en el cargo que ocupó que en la forma en que lo habitó. Como administrador, encarnó la racionalidad de una taifa que debía sobrevivir entre vecinos ambiciosos y reinos cristianos en expansión, negociando tributos y alianzas en una frontera porosa. Como general, practicó una guerra de recursos, más de cálculo que de gloria épica. Como poeta, transformó el hebreo en herramienta para pensar la experiencia política y militar desde dentro. Y como nagid, articuló una comunidad judía orgullosa de su tradición y abierta, a la vez, a las ciencias, la música y la exégesis que circulaban en árabe.

El contexto peninsular completaba ese tablero. Al norte, los reinos de León-Castilla, Navarra, Aragón y el condado de Barcelona consolidaban instituciones, repoblaban valles y profesionalizaban su diplomacia con Al-Ándalus. Las parias —tributos en oro que muchas taifas pagaron a monarcas cristianos— funcionaron como válvula de seguridad política para unos y como fuente de financiación para las campañas de otros. Granada, relativamente alejada de la presión inmediata castellana respecto a Toledo o Badajoz, jugó con algo más de margen, pero no vivía fuera de ese sistema de equilibrios. En el Mediterráneo occidental, el comercio conectaba puertos andalusíes con el Magreb y con mercados italianos, y esa circulación de mercancías llevaba también libros, melodías, modelos jurídicos y estilos poéticos.

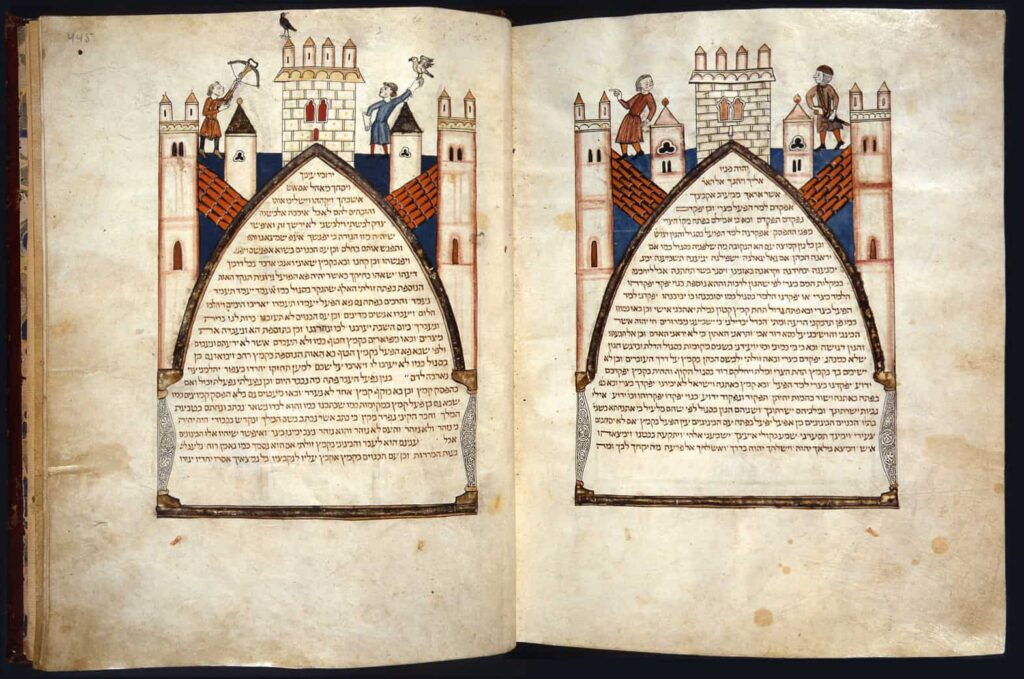

Biblia de Cervera. Manuscrito hebreo sefardí. 1299–1300 Original file (1,571 × 1,041 pixels, file size: 845 KB). User: Joalbertine. Dominio público, vía Wikimedia Commons.

La Biblia de Cervera es una de las joyas del arte hebreo medieval sefardí. Se copió e iluminó entre el 30 de julio de 1299 y el 19 de mayo de 1300, en la localidad de Cervera (tradicionalmente identificada con la Cervera catalana; algunos estudios la relacionan con Cervera de Río Alhama por vínculos con talleres de Tudela). El manuscrito contiene 451 folios en pergamino con el Texto bíblico completo (Tanaj), vocalización, Masora y un tratado gramatical de David Qimḥi (Sefer ha-Niqqud / Et Sofer), todo profusamente decorado con oro y color y con micrografía que dibuja motivos geométricos, vegetales y fantásticos. (The Library of Congress).

Lo excepcional del códice es que conocemos a sus tres protagonistas y que dos de ellos firmaron con colofón propio, algo rarísimo en manuscritos hebreos. El escriba principal fue Samuel ben Abraham ibn Nathan, que dejó constancia de su nombre y de las fechas de ejecución en el folio 434r; allí mismo indicó el lugar de trabajo. La Masora fue transcrita en micrografía por Yehoshúa (Josué) ben Abraham ibn Gaon, cuyo nombre aparece repetido en los márgenes. Y el iluminador fue Yosef (Josef) Asarfatí, “el Francés”, que rubricó su tarea con un colofón en letras zoomórficas al final del volumen.

Además del valor artístico de sus marcos arquitectónicos, bestiarios y escenas cortesanas, la Biblia de Cervera es una fuente mayor para la paleografía sefardí: la letra cuadrada, el diseño a dos columnas de 31 líneas y el diálogo entre repertorios “mozárabes” y hebreos la convierten en un modelo que influyó en otros manuscritos. La combinación de texto, comentarios y decoración revela un proyecto erudito y visualmente ambicioso, propio de una cultura judía que en la Península integraba la filología bíblica, la gramática y la estética cortesana.

( Wikimedia Commons)El colofón del escriba incluye una nota humana famosa: Samuel cuenta que trabajó mientras se recuperaba de una fractura de tibia, detalle que nos acerca al ritmo material de producción de un códice medieval y que ha contribuido a la celebridad del manuscrito. (The Metropolitan Museum of Art).

La trayectoria posterior del libro también es notable. El códice se conserva hoy en la Biblioteca Nacional de Portugal (Lisboa), adonde llegó en 1804 tras ser adquirido en La Haya para la antigua Real Biblioteca Pública de la Corte; en 2011 fue la pieza central de la muestra Lisbon’s Hebrew Bible en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

Su digitalización íntegra y la ficha técnica detallada están disponibles a través de la Library of Congress / World Digital Library. The Library of Congress

The Metropolitan Museum of Art.La doble página que has compartido (folios 444v–445) es paradigmática: el texto, dispuesto dentro de una gran arcada, queda “protegido” por una ciudadela con personajes en las azoteas —un recurso visual que convierte la arquitectura en marco simbólico de la Escritura. Ese tipo de composición, muy representativa del volumen, aparece en varias imágenes del propio repositorio de Wikimedia Commons dedicado a la Bíblia de Cervera.

Desde una perspectiva de historia intelectual, Samuel es clave para entender la “traducción” creativa entre dos altos repertorios: el árabe y el hebreo. No fue un mero imitador de la qaṣīda, sino un reescritor que plegó la retórica árabe a la sintaxis bíblica, generando una voz nueva. Ese gesto anticipa dinámicas que más tarde cristalizarán en la escolástica judeoárabe, en la filosofía de Maimónides y, por otros caminos, en la lírica hebrea de Sefarad. En él late una intuición pedagógica: la cultura no se preserva congelándola, sino haciéndola dialogar con la estética dominante para volverla contemporánea.

¿Qué nos dice su biografía sobre la sociedad andalusí? Que era jerárquica, tributaria y confesionalmente estratificada, sí; pero también que premiaba la competencia técnica y literaria, que toleraba la diferencia dentro de un marco jurídico claro y que desplegaba una sorprendente movilidad social en la administración. No fue una sociedad “igualitaria”, pero su pragmatismo permitió trayectorias como la de Samuel. Ese pragmatismo, sin embargo, tenía límites: bastaba un cambio de ánimo en la corte, una crisis fiscal o la manipulación de predicadores intransigentes para que el clima se enrareciera. La misma estructura que hacía posible la convivencia podía fracturarse con rapidez.

La posteridad de Samuel ibn Nagrela no descansa solo en su poder sino en su legado textual. Su Dīwān nos deja una subjetividad política inhabitual para la época: un gobernante que escribe sobre su miedo antes de la batalla, sobre la responsabilidad ante sus hombres, sobre la fugacidad del favor real. Esa conciencia de límite, tan poco triunfalista, quizá explique su eficacia. El buen visir no se cree imprescindible; organiza, negocia y se retira cuando hace falta. En un siglo de cortes que se devoraban entre sí, esa mezcla de mesura y audacia fue su verdadera virtud.

La entrada ya cubre los hechos básicos —origen, ascenso, cargos, obras y el destino de su hijo— el texto, se puede integrar como marco interpretativo y de contexto. Reforzará el sentido de por qué su figura importa: no porque sea una curiosidad, sino porque nos permite ver, con nitidez, cómo funcionaba la política de las taifas, cómo se tejían las lealtades y cómo la cultura —poesía, derecho, cancillería— podía ser al mismo tiempo herramienta de gobierno y espacio de libertad interior. Esa es, en el fondo, la lección de Samuel ha-Nagid: que la palabra bien usada también gobierna.

- Autoría: Texto elaborado por Manuel Gurrea, con asistencia de ChatGPT (modelo GPT-5 Thinking, OpenAI).

- Licencia del texto: CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es)

Anochecer sobre el Palacio de Carlos V y la Alhambra, Granada. Foto: Jebulon. Dominio público (CC0), vía Wikimedia Commons.

Miniatura de las Cantigas de Santa María (siglo XIII). Dominio público, vía Wikimedia Commons.