Reconstrucción visual de una caza paleolítica de mamut, ejemplo de organización social y adaptación al medio en la Prehistoria. (Imagen creada con Chat GPT).

1. ¿Qué es la Prehistoria?.

I. Definición clásica: antes de la escritura.

II. Límites y problemas del concepto.

III. Prehistoria e Historia: una frontera artificial.

IV. La Prehistoria como historia humana profunda.

2. Fuentes y métodos de la Prehistoria.

I. La ausencia de textos escritos.

II. La arqueología como ciencia central.

III. Paleontología y restos fósiles.

IV. Antropología física y cultural.

V. Datación: tiempo profundo y escalas largas.

3. La evolución humana.

I. El proceso de hominización.

II. Bipedestación, manos y cerebro.

III. Principales especies humanas.

IV. Aparición del Homo sapiens.

V. La evolución como proceso, no como línea recta.

4. El Paleolítico: vivir en la naturaleza.

4.1. Paleolítico inferior

I. Primeras herramientas.

II. Cazadores y carroñeros.

III. El control inicial del entorno.

4.2. Paleolítico medio

I. Técnicas más complejas.

II. Organización social básica.

III. Los neandertales.

4.3. Paleolítico superior

I. Expansión del Homo sapiens.

II. Lenguaje, símbolos y cultura.

III. El arte rupestre.

5. La vida paleolítica.

I. Caza, recolección y movilidad.

II. Grupos humanos y cooperación.

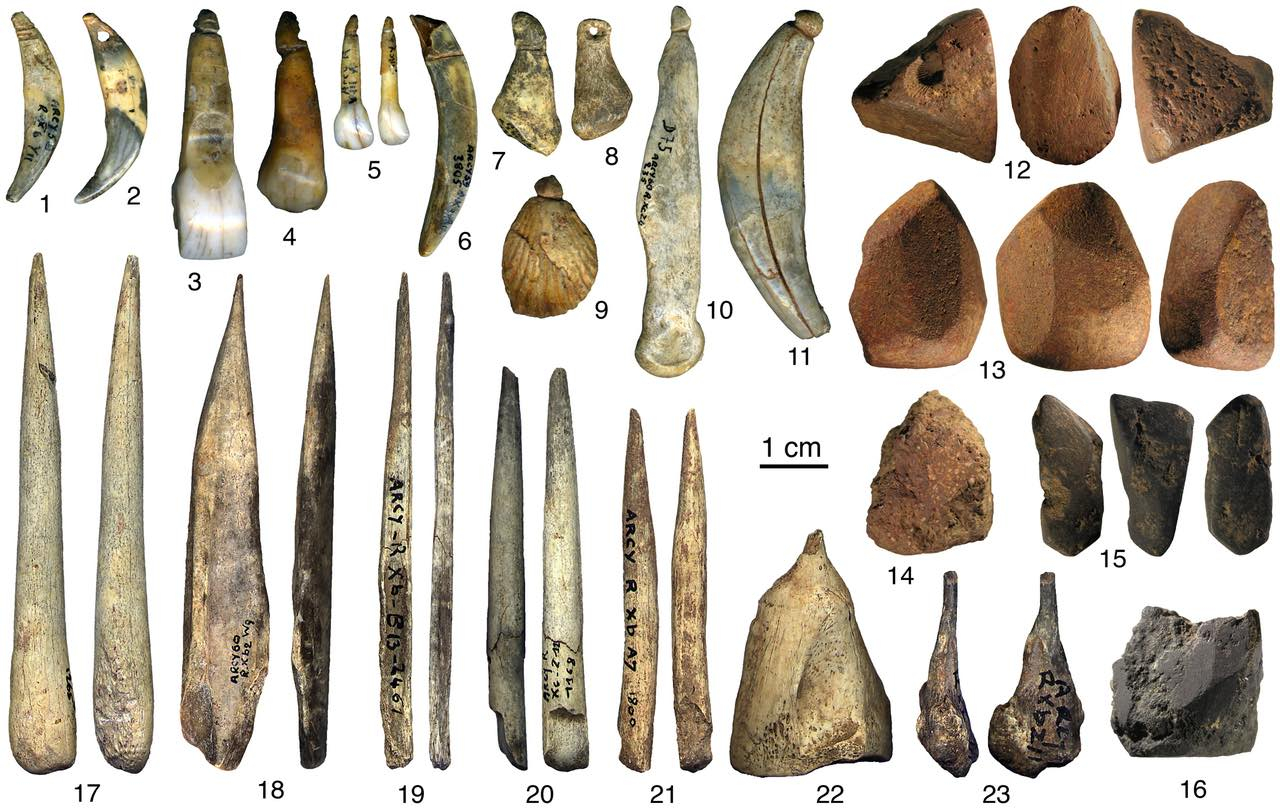

III. Tecnología lítica y ósea.

IV. El fuego como revolución cotidiana.

V. Relación con la naturaleza.

6. Pensamiento simbólico y primeras creencias.

I. El origen del arte.

II. Pintura rupestre y grabados.

III. Posibles rituales.

IV. Muerte, enterramientos y trascendencia.

V. El despertar de la conciencia simbólica.

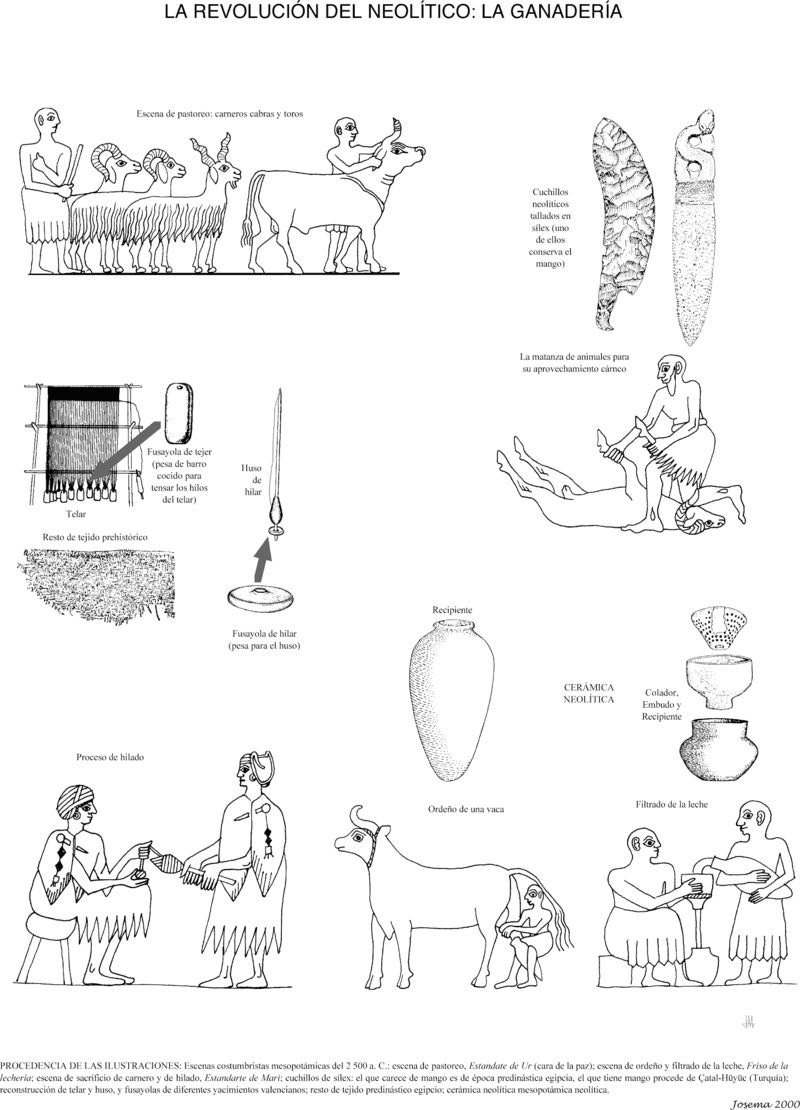

7. El Neolítico: un cambio radical.

I. El paso a la agricultura.

II. Domesticación de animales.

III. Sedentarismo.

IV. Nuevas formas de organización social.

V. La llamada “revolución neolítica”.

8. Nuevas sociedades humanas.

I. Aldeas y primeros poblados.

II. Especialización del trabajo.

III. Propiedad, excedentes y jerarquías.

IV. Conflictos y cooperación

V. El tiempo empieza a organizarse.

9. El megalitismo y las primeras arquitecturas.

I. Dólmenes, menhires y cromlech.

II. Función simbólica y social.

III. Paisaje, memoria y territorio.

IV. Comunidad y ritual colectivo.

10. La Edad de los Metales.

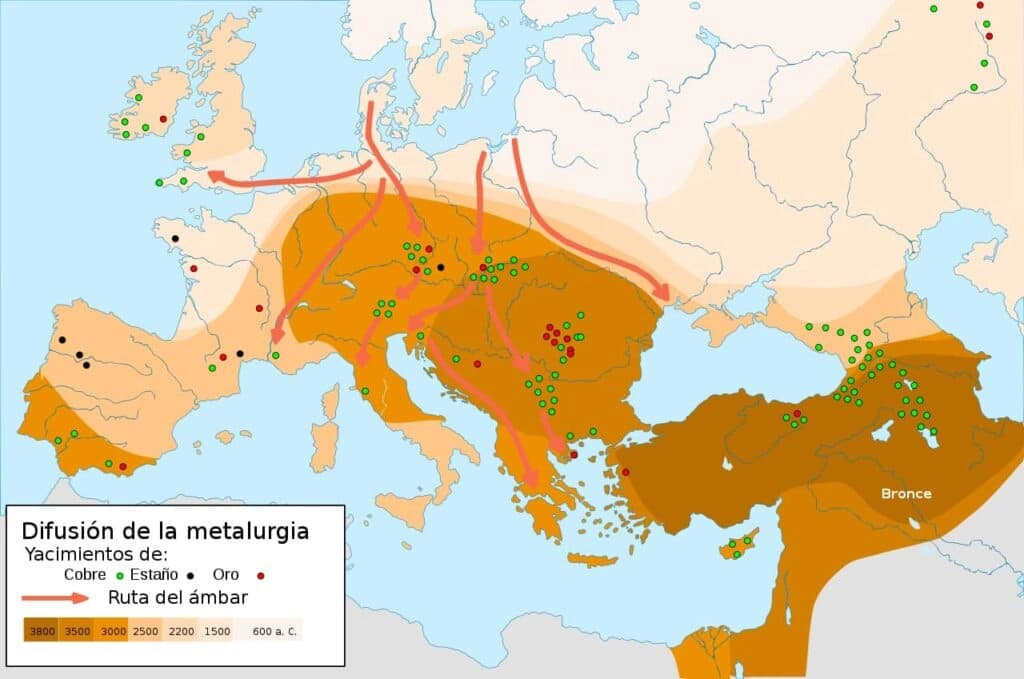

I. Cobre, bronce e hierro.

II. Tecnología y poder.

III. Comercio y redes de intercambio.

IV. Desigualdad social creciente.

V. El umbral de la Historia.

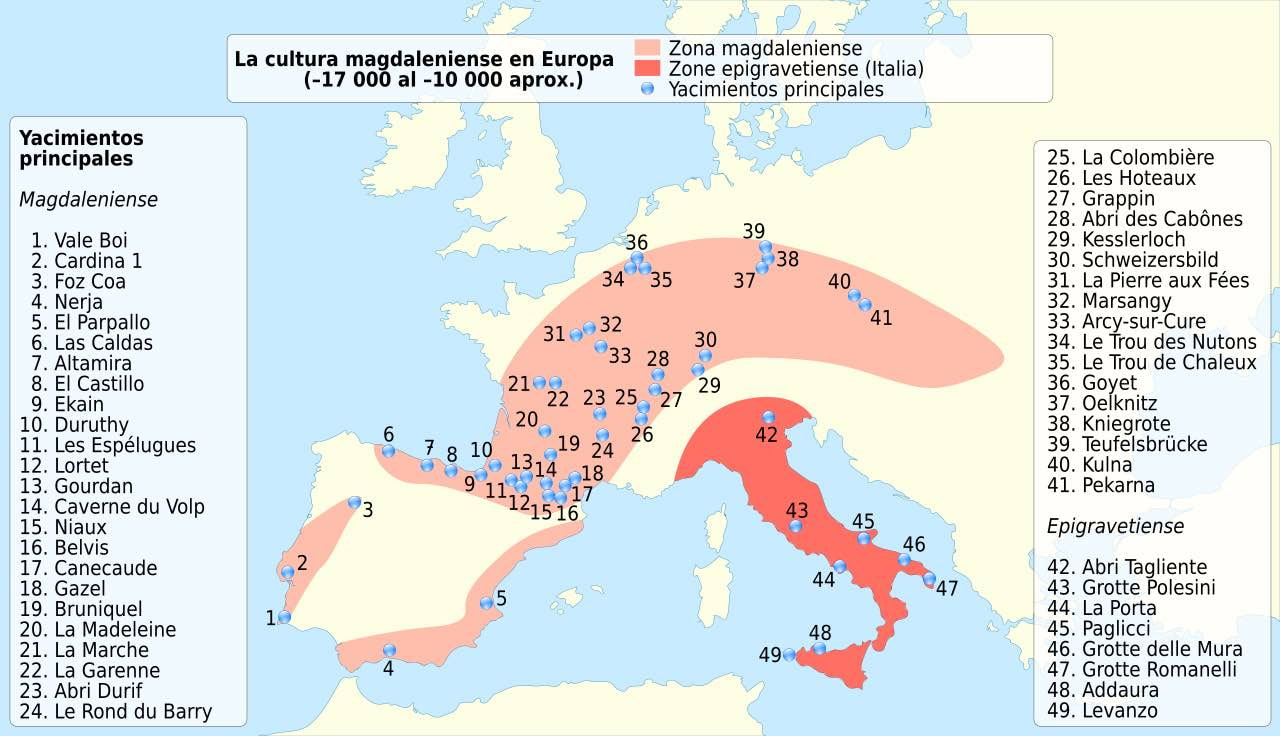

11. Prehistoria y territorio.

I. Adaptación a distintos entornos;

Europa, África, Asia.

II. El caso de la península ibérica.

III. Yacimientos clave como Atapuerca.

IV. La importancia del contexto geográfico.

12. La Prehistoria como espejo del ser humano.

I. Qué nos dice sobre nosotros.

II. Continuidades con el presente.

III. Fragilidad y creatividad humana.

IV. Cooperación como base de la supervivencia.

V. La larga historia antes de la historia.

13. Cierre

I. La Prehistoria no es un prólogo menor.

II. Es la base de todo lo humano.

III. Comprenderla es comprendernos.

IV. Puente entre biología, cultura e historia.

0. Nota de intención: qué se entiende por Prehistoria y por qué sigue siendo clave

Cuando hablamos de Prehistoria solemos pensar, casi de forma automática, en un tiempo remoto, confuso y mal conocido, situado antes del inicio de la Historia “propiamente dicha”. Se la presenta a menudo como un largo período preliminar, un prólogo técnico antes de que aparezcan las civilizaciones, la escritura y los grandes acontecimientos. Sin embargo, esta manera de entender la Prehistoria resulta insuficiente y, en muchos aspectos, engañosa. Lejos de ser un simple antesala, la Prehistoria constituye el tramo más largo, decisivo y formativo de la experiencia humana.

De forma clásica, se define la Prehistoria como el período de la humanidad anterior a la invención de la escritura. Esta definición, práctica y útil desde el punto de vista académico, establece una frontera clara entre dos modos de conocimiento del pasado: uno basado en textos escritos y otro apoyado exclusivamente en restos materiales. Pero esta frontera, aunque operativa, es también artificial. La aparición de la escritura no transformó de manera inmediata la condición humana, ni borró de golpe las formas de vida, las técnicas, las creencias o las estructuras sociales heredadas de milenios anteriores. La Historia no empieza de cero; se apoya sobre una base prehistórica profundamente arraigada.

La Prehistoria abarca, en realidad, la mayor parte de la historia de nuestra especie. En ella se desarrollan los procesos fundamentales que nos definen como humanos: la evolución biológica, la bipedestación, el uso sistemático de herramientas, el dominio del fuego, la cooperación social, el lenguaje, el pensamiento simbólico y las primeras formas de organización colectiva. Todo aquello que más tarde se expresará en forma de culturas históricas, religiones, sistemas políticos o producciones artísticas tiene sus raíces profundas en este larguísimo período sin escritura.

Este texto no pretende ser un tratado especializado ni un manual técnico de Prehistoria. No busca agotar debates académicos ni enumerar exhaustivamente industrias líticas, yacimientos o clasificaciones complejas. Su intención es otra: ofrecer una relectura humana de la Prehistoria, comprensible y rigurosa, que permita al lector situarse en el tiempo profundo y comprender por qué ese pasado lejano sigue siendo esencial para entendernos hoy. Se trata de pensar la Prehistoria no solo como un objeto de estudio científico, sino como una experiencia humana compartida, marcada por la fragilidad, la creatividad, la adaptación y la cooperación.

A lo largo de este recorrido se abordarán los grandes procesos —evolución, técnica, organización social, simbolismo— sin perder de vista que hablamos siempre de seres humanos reales, enfrentados a entornos difíciles, obligados a aprender, transmitir conocimientos y construir sentido mucho antes de dejar constancia escrita de ello. La Prehistoria no es un tiempo de silencio absoluto, sino un pasado que habla a través de la piedra, los huesos, los paisajes y las huellas dejadas por la acción humana.

El texto puede leerse de forma continua, como un ensayo introductorio, o consultarse por epígrafes, como un mapa temático que orienta al lector entre los grandes momentos y transformaciones del período. En cualquier caso, conviene advertir qué no se va a encontrar aquí: un lenguaje excesivamente técnico, una acumulación de datos sin contexto o una visión simplista del pasado humano. El objetivo es combinar claridad y profundidad, divulgación y reflexión, sin perder el respeto por la complejidad del tema.

Entender la Prehistoria sigue siendo clave porque en ella se forja lo esencial de nuestra condición. Antes de los Estados, las ciudades o los textos, existieron seres humanos que pensaron, crearon, cooperaron y sobrevivieron. Reconocer la importancia de ese largo tiempo anterior a la Historia escrita no es mirar hacia atrás con nostalgia, sino comprender mejor el presente y el lugar que ocupamos en la larga historia de la humanidad.

Trabajo arqueológico y documentación fotográfica de restos humanos: la base material para reconstruir la Prehistoria. La Prehistoria no se lee en documentos: se reconstruye a partir de huellas, restos y métodos científicos. © Microgen en Envato Elements.

Una introducción de conjunto, no un tratado especializado

Este texto se concibe como una introducción de conjunto a la Prehistoria, no como un tratado especializado ni como un manual académico exhaustivo. Su finalidad no es sustituir los estudios técnicos ni competir con la investigación especializada, sino ofrecer una visión amplia, coherente y reflexiva que permita situar al lector ante los grandes procesos que definen la historia humana más profunda. La ambición del texto no reside en el detalle extremo, sino en la capacidad de articular un marco comprensible en el que biología, técnica, cultura y conciencia aparezcan integradas.

La Prehistoria es un campo de conocimiento complejo, abordado por disciplinas diversas y con debates científicos abiertos. Un tratado especializado exige un lenguaje técnico preciso, una discusión detallada de hipótesis y una acumulación de datos que, aunque imprescindible en el ámbito académico, puede dificultar la comprensión global del fenómeno para un lector no experto. Este texto opta conscientemente por otro camino: priorizar la claridad conceptual sin renunciar al rigor, y la síntesis sin caer en la simplificación.

Hablar de introducción de conjunto implica asumir una mirada panorámica. No se trata de recorrer cada cultura o cada yacimiento, sino de comprender las grandes transformaciones: cómo surge la humanidad, cómo aprende a relacionarse con el entorno, cómo desarrolla técnicas, cómo coopera, cómo empieza a simbolizar el mundo y a dotarlo de sentido. Estos procesos, comunes a toda la especie humana, constituyen el verdadero hilo conductor de la Prehistoria y justifican una aproximación que vaya más allá del inventario de restos materiales.

Al mismo tiempo, esta introducción no pretende ser superficial. La síntesis aquí no es reducción, sino selección significativa. Se eligen aquellos aspectos que permiten comprender mejor la condición humana en el tiempo largo, evitando tanto el exceso de tecnicismo como la narración simplista. El objetivo es que el lector pueda formarse una idea sólida y bien estructurada de la Prehistoria, que sirva como base para profundizaciones posteriores y como punto de referencia dentro del conjunto del corpus de artículos.

En este sentido, el texto aspira a ocupar un lugar intermedio entre la divulgación elemental y el estudio especializado: suficientemente accesible para ser leído con fluidez, pero lo bastante sólido como para no traicionar la complejidad del tema. Una introducción de conjunto, por tanto, no es un texto menor, sino una pieza fundamental: aquella que ofrece orientación, sentido y perspectiva a todo lo que viene después.

Cómo leer este texto: recorrido continuo o lectura por epígrafes

Este texto ha sido concebido para admitir dos formas de lectura complementarias. Puede leerse de manera continua, como un ensayo introductorio que acompaña al lector a lo largo de la Prehistoria, siguiendo un hilo narrativo que va desde los orígenes de la humanidad hasta el umbral de la Historia escrita. En este caso, el texto funciona como un recorrido reflexivo, en el que cada apartado se enlaza con el siguiente y contribuye a construir una visión de conjunto sobre la experiencia humana en el tiempo profundo.

Al mismo tiempo, el texto está estructurado por epígrafes claros que permiten una lectura fragmentada. Cada sección aborda un aspecto esencial —conceptual, biológico, técnico, social o simbólico— y puede leerse de forma independiente, como una unidad temática con sentido propio. Esta organización facilita la consulta puntual, la relectura selectiva o el regreso a determinados temas sin necesidad de recorrer el texto completo.

Ambas formas de lectura responden a necesidades distintas y no se excluyen entre sí. La lectura continua favorece la comprensión global y la percepción de los grandes procesos, mientras que la lectura por epígrafes permite detenerse en aspectos concretos y profundizar en ellos según el interés del lector. El texto está pensado para sostener ambas opciones sin perder coherencia ni claridad.

De este modo, la estructura no impone un único camino, sino que ofrece una guía flexible. La Prehistoria, entendida como un proceso largo y complejo, se presta tanto a una visión de conjunto como a aproximaciones parciales. Este texto invita a recorrerla con libertad, respetando el ritmo y la curiosidad de quien se acerca a ella.

Qué no vas a encontrar aquí: jerga técnica innecesaria

Este texto no recurre de manera sistemática a la jerga técnica propia de la literatura especializada en Prehistoria. No porque esa terminología carezca de valor, sino porque su uso indiscriminado suele levantar barreras innecesarias entre el conocimiento y el lector. La acumulación de términos específicos, clasificaciones minuciosas o denominaciones excesivamente técnicas puede entorpecer la comprensión global y desviar la atención de lo verdaderamente importante: los procesos humanos que se intentan explicar.

Cuando aparezcan conceptos técnicos, lo harán únicamente cuando sean necesarios para comprender un fenómeno concreto, y siempre integrados en un discurso claro y contextualizado. El objetivo no es impresionar por la complejidad del lenguaje, sino facilitar una comprensión sólida y bien fundada. La precisión conceptual no depende de la densidad terminológica, sino de la claridad con la que se explican las ideas.

Este enfoque responde a una convicción de fondo: la Prehistoria no pertenece solo al ámbito académico, sino que forma parte del patrimonio común de la humanidad. Hablar de ella exige rigor, pero también responsabilidad comunicativa. Un lenguaje accesible no empobrece el contenido; al contrario, permite que el conocimiento circule, se asiente y genere reflexión.

Por ello, el lector no encontrará aquí un texto críptico ni cerrado sobre sí mismo, sino una exposición pensada para ser leída con atención, sin necesidad de formación previa especializada. La ausencia de jerga innecesaria no implica simplificación, sino voluntad de claridad. Comprender la Prehistoria requiere tiempo y reflexión, no un vocabulario excluyente.

1. ¿Qué es la Prehistoria?.

I. Definición clásica: el tiempo anterior a la escritura

La definición clásica de Prehistoria la sitúa como el período de la humanidad anterior a la invención de la escritura. Esta formulación, sencilla y ampliamente aceptada, ha servido durante mucho tiempo como criterio básico para organizar el estudio del pasado humano. La aparición de los primeros sistemas de escritura —en contextos muy concretos y relativamente tardíos— marca, desde esta perspectiva, el inicio de la Historia propiamente dicha, entendida como el tiempo en el que las sociedades humanas comienzan a dejar testimonio escrito de sí mismas.

Este criterio tiene una ventaja evidente: establece una frontera clara entre dos tipos de fuentes. A partir de la escritura, el historiador dispone de textos, documentos, inscripciones y relatos producidos por las propias sociedades que estudia. Antes de ella, el conocimiento del pasado depende exclusivamente de restos materiales: herramientas, huesos, estructuras, huellas en el paisaje. Desde un punto de vista metodológico, esta distinción resulta útil y operativa, y explica por qué la Prehistoria se ha desarrollado como un campo de estudio con métodos y enfoques propios.

Sin embargo, esta definición clásica también presenta límites importantes. La escritura no aparece de forma simultánea en todas las regiones del mundo ni supone, por sí sola, una ruptura radical en la forma de vivir, pensar o relacionarse de los seres humanos. Durante milenios, comunidades con escritura convivieron con otras que carecían de ella, y muchas sociedades continuaron manteniendo modos de vida profundamente prehistóricos incluso después de haber entrado en contacto con culturas alfabetizadas. La escritura marca un cambio en la forma de transmitir información, pero no crea de la nada nuevas capacidades humanas.

Además, definir la Prehistoria únicamente por la ausencia de escritura puede transmitir una imagen empobrecida de ese largo período, como si se tratara de un tiempo carente de pensamiento, memoria o cultura. Nada más lejos de la realidad. Antes de la escritura existieron lenguajes complejos, tradiciones orales, técnicas elaboradas, sistemas de creencias y formas de organización social altamente adaptativas. La humanidad pensó, creó y dio sentido al mundo mucho antes de dejar constancia escrita de ello.

Por esta razón, aunque la definición clásica sigue siendo válida como punto de partida, resulta insuficiente si se toma como explicación completa. La Prehistoria no es solo “lo que viene antes” de la escritura, sino el espacio temporal en el que se construyen las bases biológicas, técnicas y simbólicas que harán posible la Historia posterior. Entenderla únicamente como una etapa previa equivale a ignorar su peso decisivo en la formación de lo humano.

II. Límites y problemas del concepto

El concepto de Prehistoria, aun siendo útil, presenta una serie de límites y problemas que conviene tener en cuenta para no convertirlo en una categoría rígida o engañosa. Su principal dificultad reside en que se define de manera negativa: por aquello que no existe —la escritura— y no por lo que efectivamente caracteriza a las sociedades humanas de ese largo período. Esta forma de delimitar el pasado puede inducir a pensar la Prehistoria como una etapa incompleta, carente o inferior, cuando en realidad se trata de un tiempo pleno de experiencias humanas fundamentales.

Uno de los problemas más evidentes es la desigualdad cronológica que introduce el criterio de la escritura. Mientras que en algunas regiones del mundo los primeros sistemas escritos aparecen hacia finales del IV milenio a. C., en otras zonas la escritura no se desarrolla nunca de forma autónoma o llega muy tarde. Desde un punto de vista estricto, esto implicaría que distintas sociedades habrían “salido” de la Prehistoria en momentos muy distintos, o incluso que algunas permanecerían en ella hasta épocas recientes, una conclusión que resulta problemática y poco satisfactoria.

Además, la escritura no constituye una frontera cultural absoluta. Su aparición no transforma de manera inmediata las estructuras sociales, las creencias, las técnicas ni la relación con el entorno. Durante largos períodos, comunidades con escritura convivieron con formas de vida heredadas directamente del mundo prehistórico, y muchas prácticas esenciales —agricultura, rituales, tradiciones orales, organización familiar— continuaron desarrollándose sin una dependencia real del texto escrito. La Historia escrita se superpone a la Prehistoria, pero no la sustituye por completo.

Otro límite importante del concepto es el riesgo de invisibilizar la complejidad cultural de las sociedades prehistóricas. Al no disponer de textos, estas sociedades han sido interpretadas durante mucho tiempo desde una mirada externa, a veces cargada de prejuicios evolucionistas o simplificaciones excesivas. La ausencia de escritura no implica ausencia de pensamiento abstracto, de memoria colectiva ni de sistemas simbólicos complejos. El arte rupestre, los rituales funerarios o las tradiciones técnicas transmitidas durante generaciones son pruebas claras de ello.

Por último, el propio término “Prehistoria” puede sugerir una visión teleológica del pasado, como si todo ese largo tiempo existiera únicamente para conducir a la Historia y, en última instancia, al presente. Esta perspectiva reduce la riqueza del pasado humano a una mera antesala de lo que vendrá después. Pensar la Prehistoria desde sus límites conceptuales implica, por el contrario, reconocerla como un período con valor propio, no subordinado, en el que la humanidad se construye a sí misma en condiciones muy distintas a las actuales.

Reconocer estos problemas no implica abandonar el concepto de Prehistoria, sino usarlo con cautela y conciencia crítica. Entendido de este modo, el término deja de ser una etiqueta reductora y se convierte en una herramienta flexible para pensar la historia humana en el tiempo largo, sin imponer fronteras artificiales ni jerarquías implícitas.

III. Prehistoria e Historia: una frontera artificial

La división entre Prehistoria e Historia suele presentarse como una frontera clara y bien definida, marcada por la aparición de la escritura. Sin embargo, cuando se examina con atención, esta separación revela un carácter profundamente artificial. No se trata de una ruptura real en la experiencia humana, sino de una convención metodológica creada para ordenar el estudio del pasado. La vida humana no cambia de naturaleza de un día para otro por el simple hecho de que aparezcan los primeros signos escritos.

Desde un punto de vista histórico y antropológico, la continuidad entre ambos períodos es evidente. Las sociedades que comienzan a utilizar la escritura no abandonan de inmediato las formas de vida, las técnicas, las creencias ni las estructuras sociales heredadas del mundo prehistórico. La agricultura, el sedentarismo, la organización comunitaria, los rituales, las jerarquías o el uso simbólico del espacio son anteriores a la escritura y continúan desarrollándose después de ella. La Historia escrita se apoya sobre una base prehistórica sólida y prolongada, sin la cual no podría comprenderse.

La escritura introduce, sin duda, una transformación decisiva en la forma de transmitir información, conservar la memoria y organizar el poder. Permite la administración compleja, la elaboración de leyes, la contabilidad y la construcción de relatos históricos más duraderos. Pero estos cambios afectan principalmente a ciertos ámbitos de la vida social y, durante mucho tiempo, solo a una minoría alfabetizada. Para la mayoría de la población, la experiencia cotidiana siguió estando dominada por prácticas, saberes y tradiciones de raíz prehistórica.

La idea de una frontera nítida entre Prehistoria e Historia responde también a una visión centrada en las civilizaciones con escritura, que tiende a convertirlas en el modelo implícito de progreso humano. Desde esta perspectiva, todo lo anterior aparece como una etapa preparatoria, incompleta o carente de plenitud histórica. Sin embargo, esta lectura ignora que durante decenas de miles de años la humanidad desarrolló sistemas de vida estables, adaptativos y culturalmente ricos sin necesidad de escritura.

Hablar de frontera artificial no significa negar la utilidad de la distinción, sino relativizar su alcance. Prehistoria e Historia no son compartimentos estancos, sino fases interconectadas de un mismo proceso humano. La escritura no inaugura la humanidad, ni la conciencia, ni la cultura; simplemente añade una nueva capa a una historia mucho más larga. Pensar esta continuidad permite superar una visión fragmentada del pasado y comprender la historia humana como un proceso acumulativo, en el que cada etapa se construye sobre las anteriores.

Desde esta perspectiva, la Prehistoria deja de ser un tiempo “anterior” para convertirse en un fundamento. La Historia escrita no reemplaza a la Prehistoria, sino que emerge de ella. Reconocer el carácter artificial de la frontera entre ambas no empobrece el análisis histórico; al contrario, lo enriquece, al devolver a la Prehistoria el lugar central que le corresponde en la comprensión de lo humano.

Stonehenge (c. 3000–2000 a. C.). Monumento megalítico del Neolítico final: una obra compleja sin escritura, clave para entender los límites del concepto de Prehistoria. Fuente: Wikipedia. Original file (1,280 × 960 pixels, file size: 591 KB). User: Daveahern~commonswiki. Ver más: Megalitismo.

IV. La Prehistoria como historia humana profunda

Entender la Prehistoria como historia humana profunda supone cambiar de perspectiva. No se trata de un período marginal ni de un simple antecedente de la Historia escrita, sino del espacio temporal en el que se forjan los rasgos esenciales de la condición humana. Durante la Prehistoria no solo se producen transformaciones biológicas, sino también cambios culturales, técnicos y simbólicos que definen quiénes somos como especie. Es en este largo tiempo donde la humanidad se constituye, aprende a vivir en el mundo y a dotarlo de sentido.

La Prehistoria es profunda, en primer lugar, por su duración. Abarca cientos de miles de años frente a los escasos milenios de Historia escrita. En ese lapso inmenso se desarrollan procesos lentos, acumulativos, muchas veces imperceptibles a corto plazo, pero decisivos a largo plazo. La evolución biológica, la mejora progresiva de las técnicas, la transmisión de conocimientos y la adaptación a entornos cambiantes requieren tiempo, repetición y memoria colectiva. Nada de esto puede entenderse desde una lógica de acontecimientos rápidos o rupturas bruscas.

Pero la profundidad de la Prehistoria no es solo cronológica. Es también humana. En ella se consolidan capacidades fundamentales como la cooperación social, la comunicación simbólica, el aprendizaje intergeneracional y la construcción de vínculos comunitarios. Las herramientas no son simples objetos funcionales, sino el resultado de una inteligencia técnica compartida; los asentamientos y los espacios rituales reflejan formas de organización social; el arte rupestre y los enterramientos revelan una relación consciente con la muerte, la memoria y la trascendencia.

Considerar la Prehistoria como historia humana profunda implica reconocer que la humanidad no comienza con los textos, sino con la experiencia vivida. Antes de la escritura existieron relatos orales, gestos cargados de significado, símbolos visuales y prácticas rituales que estructuraban la vida colectiva. Estas formas de expresión, aunque no hayan dejado palabras escritas, transmitieron valores, normas y visiones del mundo durante generaciones. La ausencia de escritura no equivale a ausencia de historia, sino a una historia registrada de otro modo.

Desde esta perspectiva, la Prehistoria no puede reducirse a un catálogo de objetos o a una secuencia de culturas materiales. Es, ante todo, una historia de relaciones: entre los seres humanos y su entorno, entre los individuos y el grupo, entre la necesidad biológica y la creatividad cultural. En ese equilibrio frágil se construye la humanidad como proyecto colectivo, mucho antes de que existan Estados, leyes escritas o grandes civilizaciones.

Reconocer la Prehistoria como historia humana profunda permite, además, establecer una continuidad con el presente. Muchos de los desafíos actuales —la relación con la naturaleza, la cooperación social, el uso de la técnica, la gestión de los recursos— tienen raíces profundas en ese pasado lejano. Lejos de ser un tiempo superado, la Prehistoria sigue dialogando con nosotros, recordándonos que la historia humana no empieza con la escritura, sino con la vida compartida.

2. Fuentes y métodos de la Prehistoria.

I. La ausencia de textos escritos

La característica fundamental que define a la Prehistoria desde el punto de vista metodológico es la ausencia de textos escritos producidos por las propias sociedades que se estudian. Esta ausencia no es un simple detalle técnico, sino un hecho que condiciona de manera profunda la forma en que podemos conocer y reconstruir el pasado humano. A diferencia de la Historia escrita, donde los documentos permiten acceder directamente a nombres, fechas, acontecimientos y discursos, la Prehistoria debe ser interpretada sin la voz explícita de sus protagonistas.

La falta de textos obliga a trabajar con un tipo de evidencia distinta: restos materiales, huellas de actividad humana, estructuras, herramientas, restos óseos, modificaciones del paisaje. Estos vestigios no “hablan” por sí mismos, sino que requieren un esfuerzo constante de interpretación. Conocer la Prehistoria implica aprender a leer la materia, a extraer información de objetos aparentemente simples y a reconstruir comportamientos humanos a partir de indicios fragmentarios.

Esta situación introduce una diferencia esencial entre Prehistoria e Historia, pero no debe entenderse como una desventaja absoluta. La ausencia de textos escritos evita, en cierto modo, el filtro ideológico directo que imponen los relatos producidos por élites alfabetizadas. En la Prehistoria no tenemos crónicas oficiales ni versiones interesadas de los hechos; tenemos, en cambio, las huellas dejadas por la vida cotidiana, por el trabajo, por la subsistencia y por la relación directa con el entorno. Se trata de una historia menos verbalizada, pero profundamente material y concreta.

Al mismo tiempo, esta ausencia exige prudencia. Sin textos que expliquen intenciones, creencias o significados, el riesgo de proyectar sobre el pasado categorías modernas es elevado. Interpretar una herramienta, un enterramiento o una pintura rupestre requiere evitar tanto la imaginación descontrolada como el reduccionismo excesivo. La Prehistoria se mueve siempre en un equilibrio delicado entre lo que los restos permiten afirmar con seguridad y lo que solo puede plantearse como hipótesis razonable.

La falta de escritura no implica, sin embargo, falta de pensamiento, memoria o comunicación. Durante decenas de miles de años, las sociedades humanas transmitieron conocimientos complejos mediante la tradición oral, el aprendizaje práctico, el gesto y el símbolo. La palabra hablada, el ejemplo y la repetición fueron vehículos eficaces de transmisión cultural. La escritura aparece tarde en la historia humana, pero se apoya en una larga experiencia previa de comunicación y organización social.

Por ello, la ausencia de textos escritos no define a la Prehistoria como un tiempo mudo, sino como un tiempo que debe ser comprendido a través de otros lenguajes: el de la técnica, el del espacio, el del cuerpo y el del símbolo. Asumir esta condición es el primer paso para entender los métodos propios de la Prehistoria y el papel central que desempeñan disciplinas como la arqueología, que permiten reconstruir una historia humana profunda a partir de los rastros materiales del pasado.

Excavación del yacimiento de Gran Dolina (Atapuerca). En el nivel TD-10, donde se concentra el mayor número de excavadores, se documentan herramientas del Paleolítico medio; por debajo, el nivel TD-6 ha proporcionado restos y útiles del Paleolítico inferior, fundamentales para el estudio de las primeras poblaciones humanas en Europa — Fuente: Wikimedia Commons, dominio público. Foto: Mario Modesto Mata. CC BY-SA 3.0. Original file (1,500 × 2,607 pixels, file size: 6.83 MB).

II. La arqueología como ciencia central

Ante la ausencia de textos escritos, la arqueología se convierte en la ciencia central para el estudio de la Prehistoria. Es la disciplina que permite acceder de forma sistemática al pasado humano a través de los restos materiales, y la que proporciona el marco metodológico básico para interpretar la vida de las sociedades prehistóricas. Sin arqueología, la Prehistoria quedaría reducida a conjeturas aisladas; con ella, se transforma en un campo de conocimiento estructurado y contrastable.

La arqueología no se limita a la excavación de objetos antiguos. Su labor comienza mucho antes, con la localización de yacimientos, el estudio del contexto geográfico y la planificación rigurosa de las intervenciones. Cada hallazgo se analiza teniendo en cuenta su posición, su relación con otros restos y el entorno en el que aparece. En Prehistoria, el contexto es tan importante como el objeto: una herramienta aislada dice poco, pero situada en su estrato, asociada a otros restos y fechada con precisión, se convierte en una fuente de información valiosa.

A través del análisis de herramientas, estructuras, restos de hogares, residuos de actividad y modificaciones del paisaje, la arqueología permite reconstruir aspectos esenciales de la vida prehistórica: formas de subsistencia, tecnologías empleadas, patrones de asentamiento, organización social y relaciones con el entorno. Cada fragmento material es interpretado como parte de un sistema más amplio, en el que técnica, economía y cultura se entrelazan.

La arqueología prehistórica trabaja además con una metodología especialmente cuidadosa, consciente del carácter fragmentario de sus fuentes. La excavación es un proceso irreversible: una vez removido un yacimiento, no puede volver a excavarse de la misma manera. Por ello, el registro minucioso, la documentación exhaustiva y el uso de técnicas cada vez más precisas son fundamentales. El rigor metodológico no es una opción, sino una necesidad inherente a la disciplina.

Lejos de ofrecer certezas absolutas, la arqueología formula interpretaciones basadas en evidencias, abiertas a revisión y mejora. Nuevos hallazgos, técnicas analíticas más avanzadas o enfoques teóricos distintos pueden modificar las lecturas anteriores. Esta capacidad de revisión constante es una de las fortalezas de la arqueología como ciencia, y explica por qué el conocimiento de la Prehistoria está siempre en construcción.

Finalmente, la arqueología no actúa de forma aislada. Aunque ocupa un lugar central, su trabajo se enriquece mediante el diálogo con otras disciplinas, como la paleontología, la antropología o las ciencias naturales. Sin embargo, es la arqueología la que articula estos saberes y los integra en una narración coherente sobre el pasado humano. En el estudio de la Prehistoria, la arqueología no es solo una ciencia más: es el eje alrededor del cual se organiza la comprensión de la historia humana más antigua.

III. Paleontología y restos fósiles

Junto a la arqueología, la paleontología desempeña un papel fundamental en el estudio de la Prehistoria, especialmente cuando se trata de comprender la evolución biológica de la humanidad. Mientras que la arqueología se centra en los restos materiales producidos por la acción humana, la paleontología aporta el estudio de los restos fósiles: huesos, dientes y otras evidencias biológicas que permiten reconstruir la historia física de nuestra especie y de sus antepasados.

Los restos fósiles constituyen una fuente de información insustituible para conocer el proceso de hominización. A través de ellos es posible estudiar la anatomía, la postura, el tamaño del cerebro, la dentición y otros rasgos corporales que reflejan adaptaciones progresivas al entorno y a nuevas formas de vida. La bipedestación, el desarrollo de las manos, los cambios en la mandíbula o el aumento de la capacidad craneal son procesos que solo pueden comprenderse plenamente gracias al análisis paleontológico.

La paleontología humana no trabaja con grandes cantidades de datos, sino con hallazgos escasos y fragmentarios. Cada fósil es único y su interpretación requiere extrema cautela. Un cráneo incompleto, una mandíbula aislada o un conjunto reducido de huesos pueden convertirse en piezas clave para comprender etapas enteras de la evolución humana. Esta escasez obliga a un análisis minucioso y a una constante revisión de hipótesis a medida que aparecen nuevos descubrimientos.

El estudio de los fósiles no se limita a la descripción anatómica. A través de técnicas cada vez más sofisticadas, es posible obtener información sobre la edad, el sexo, la dieta, las enfermedades, el crecimiento y, en algunos casos, incluso las relaciones genéticas entre distintas poblaciones humanas. Estos datos permiten situar a las distintas especies y grupos humanos dentro de un marco evolutivo más preciso y comprender mejor su diversidad y su distribución geográfica.

La paleontología también contribuye a contextualizar culturalmente los restos humanos cuando estos aparecen asociados a herramientas, hogares o estructuras. La combinación de datos biológicos y arqueológicos permite abordar preguntas esenciales: qué tipo de seres humanos fabricaban determinadas herramientas, cómo se organizaban socialmente, qué relación mantenían con su entorno y cómo evolucionaron sus capacidades cognitivas. En este sentido, paleontología y arqueología no son disciplinas separadas, sino complementarias.

Por último, el estudio de los restos fósiles refuerza una idea central para comprender la Prehistoria: la humanidad no es una entidad fija ni homogénea, sino el resultado de un proceso largo, diverso y complejo. La coexistencia de distintas especies humanas, las migraciones, las adaptaciones locales y las extinciones forman parte de una historia biológica profundamente entrelazada con la historia cultural. La paleontología aporta así una dimensión esencial para entender la Prehistoria como una historia humana completa, en la que cuerpo, técnica y cultura evolucionan de manera conjunta.

IV. Antropología física y cultural

La antropología física y cultural aporta una dimensión imprescindible al estudio de la Prehistoria, al situar en el centro no solo los restos materiales o biológicos, sino al ser humano como organismo social y cultural. Mientras que la paleontología permite reconstruir la evolución corporal y la arqueología analiza las huellas de la actividad humana, la antropología se ocupa de comprender cómo esos cuerpos y esas técnicas se integran en formas de vida, relaciones sociales y sistemas de significado.

La antropología física se interesa por las variaciones biológicas dentro de la especie humana, tanto en el pasado como en el presente. A partir del estudio de esqueletos y poblaciones actuales, permite analizar cuestiones como la constitución corporal, la salud, la alimentación, el crecimiento, las enfermedades o las adaptaciones al entorno. En el contexto prehistórico, estos datos ayudan a comprender cómo vivían los grupos humanos, qué esfuerzos físicos realizaban, qué carencias sufrían y cómo el medio condicionaba su forma de vida.

Por su parte, la antropología cultural amplía el enfoque hacia los comportamientos, las normas sociales, las creencias y las formas de organización. Aunque las sociedades prehistóricas no pueden observarse directamente, la comparación con sociedades tradicionales estudiadas por la antropología moderna ofrece marcos interpretativos útiles. Sin establecer equivalencias simples, estas comparaciones permiten plantear hipótesis sobre la cooperación, el reparto de tareas, la transmisión de conocimientos, los rituales o la construcción de identidades colectivas.

La aportación de la antropología resulta especialmente valiosa para evitar interpretaciones reduccionistas del pasado. La Prehistoria no puede entenderse solo como una sucesión de avances técnicos o cambios biológicos; es también una historia de relaciones humanas, de normas compartidas y de formas de vida complejas. La antropología ayuda a recordar que detrás de cada herramienta, de cada enterramiento o de cada asentamiento hubo personas insertas en comunidades, con vínculos, valores y expectativas.

Además, la antropología subraya la importancia del aprendizaje y de la transmisión cultural. Muchas de las técnicas prehistóricas no pueden explicarse únicamente por la imitación individual, sino por procesos colectivos de enseñanza y repetición. La fabricación de herramientas, el uso del fuego o la organización de la caza implican conocimientos compartidos y una memoria social que se transmite de generación en generación. Este énfasis en la cultura como herencia no escrita resulta clave para comprender la continuidad humana a lo largo del tiempo profundo.

En conjunto, la antropología física y cultural permite integrar los datos arqueológicos y paleontológicos en una visión más amplia de la Prehistoria como experiencia humana completa. Gracias a ella, el pasado deja de aparecer como un simple conjunto de restos para convertirse en una historia de cuerpos, gestos, relaciones y significados. La Prehistoria se revela así no solo como una etapa anterior a la Historia, sino como el escenario en el que se construyen las bases biológicas y culturales de la humanidad.

V. Datación: tiempo profundo y escalas largas

Uno de los mayores desafíos del estudio de la Prehistoria es situar los restos y los procesos humanos en el tiempo. A diferencia de la Historia escrita, donde los textos suelen ofrecer fechas, reinados o acontecimientos concretos, la Prehistoria se mueve en un marco temporal muy distinto: el del tiempo profundo. Se trata de escalas que abarcan decenas de miles o incluso millones de años, en las que los cambios son lentos, graduales y, a menudo, difíciles de percibir desde una perspectiva inmediata.

La datación permite ordenar ese tiempo profundo y convertirlo en una secuencia comprensible. Gracias a ella, los restos materiales y biológicos pueden situarse en relación unos con otros, establecer cronologías relativas y absolutas, y reconstruir la sucesión de etapas, transformaciones y continuidades. Sin los métodos de datación, la Prehistoria sería un conjunto desordenado de hallazgos sin conexión temporal clara.

Existen distintos tipos de datación, cada uno con sus posibilidades y límites. Las dataciones relativas permiten establecer qué restos son anteriores o posteriores dentro de un mismo yacimiento o región, a partir de su posición en los estratos o de su asociación con otros materiales. Las dataciones absolutas, por su parte, ofrecen una estimación cronológica más precisa mediante métodos físicos y químicos, como el carbono 14 u otras técnicas aplicadas a materiales específicos. Estas herramientas han revolucionado el conocimiento de la Prehistoria, permitiendo afinar cronologías que antes solo podían intuirse.

Trabajar con escalas largas obliga también a cambiar la forma de pensar el tiempo histórico. En la Prehistoria no predominan los acontecimientos puntuales, sino los procesos: la lenta evolución de una técnica, la adaptación progresiva a un entorno, la transformación gradual de las formas de vida. Un cambio que hoy podría parecer mínimo adquiere una enorme importancia cuando se observa a lo largo de miles de años. La datación, en este sentido, no solo mide el tiempo, sino que enseña a pensarlo de otro modo.

La noción de tiempo profundo tiene además implicaciones conceptuales importantes. Nos recuerda que la humanidad no surge de manera repentina, ni avanza a través de saltos bruscos, sino mediante una acumulación paciente de experiencias, aprendizajes y adaptaciones. Las escalas largas relativizan la importancia de los cambios rápidos y ponen en valor la continuidad, la persistencia y la capacidad de adaptación como rasgos fundamentales de la historia humana.

Finalmente, la datación en Prehistoria no es un sistema cerrado ni definitivo. Las cronologías se revisan constantemente a medida que mejoran las técnicas, se descubren nuevos yacimientos o se reinterpretan los datos existentes. Esta apertura a la revisión forma parte del carácter científico del estudio prehistórico. Comprender la Prehistoria implica aceptar que el tiempo humano es más amplio, más complejo y más profundo de lo que sugieren las cronologías breves de la Historia escrita.

Con la noción de tiempo profundo y el uso de escalas largas, la Prehistoria adquiere su verdadera dimensión: no como un pasado borroso y remoto, sino como el largo proceso en el que la humanidad se construye a sí misma paso a paso.

3. La evolución humana

I. El proceso de hominización

El proceso de hominización designa el largo conjunto de transformaciones biológicas y conductuales que conducen desde los primeros homínidos hasta la aparición del Homo sapiens. No se trata de un acontecimiento puntual ni de una línea recta de progreso, sino de un proceso complejo, gradual y ramificado, en el que distintas especies humanas coexistieron, se adaptaron a entornos diversos y desarrollaron soluciones variadas para sobrevivir. Hablar de hominización implica pensar la humanidad como resultado de un devenir prolongado, marcado por la experimentación evolutiva y la interacción constante con el medio.

Desde el punto de vista biológico, la hominización incluye cambios anatómicos fundamentales. La adopción de la bipedestación liberó las manos, permitiendo una manipulación más precisa del entorno y favoreciendo el desarrollo de herramientas. Al mismo tiempo, se produjeron modificaciones en la pelvis, la columna vertebral y las extremidades inferiores, que transformaron de manera profunda la forma de desplazarse y de habitar el espacio. Estos cambios no fueron inmediatos ni homogéneos, sino que se consolidaron lentamente a lo largo de miles de generaciones.

Otro rasgo central del proceso de hominización es el aumento progresivo del volumen y la complejidad del cerebro. Este crecimiento no debe entenderse solo en términos de tamaño, sino también de reorganización interna y de nuevas capacidades cognitivas. La planificación de acciones, la memoria, la anticipación y la comunicación se vuelven cada vez más importantes en la supervivencia de los grupos humanos. El desarrollo cerebral está estrechamente ligado a la vida social, al aprendizaje y a la transmisión cultural, elementos que adquieren un peso creciente en la evolución humana.

La hominización no puede explicarse únicamente desde la biología. Desde fases muy tempranas, los cambios anatómicos se acompañan de transformaciones conductuales. El uso de herramientas, el control del fuego, la cooperación en la caza o el cuidado de los miembros más vulnerables del grupo introducen una dimensión cultural que influye directamente en la selección natural. En la evolución humana, la cultura no es un añadido tardío, sino un factor que interactúa con la biología y la orienta.

Es importante subrayar que el proceso de hominización no conduce de manera inevitable al ser humano actual como culminación necesaria. Muchas especies humanas desarrollaron formas de vida exitosas durante largos períodos y desaparecieron por razones complejas, relacionadas con cambios climáticos, competencia, aislamiento o azar evolutivo. La existencia de estas humanidades alternativas recuerda que la evolución no tiene un objetivo predeterminado y que nuestra propia presencia es el resultado de una trayectoria contingente.

Entender la hominización como proceso permite, además, situar a la humanidad dentro de la naturaleza, no fuera de ella. El ser humano no aparece como una ruptura absoluta con el mundo animal, sino como una forma de vida singular que emerge de él. Esta continuidad no niega la especificidad humana, pero la inscribe en un marco evolutivo más amplio, en el que biología, técnica y sociabilidad se entrelazan desde muy temprano.

El proceso de hominización constituye así la base sobre la que se construyen todas las etapas posteriores de la Prehistoria. Antes de hablar de herramientas complejas, de arte o de creencias, es necesario comprender este lento devenir en el que la humanidad se va haciendo a sí misma, no de una vez, sino a lo largo de un tiempo profundo que da sentido a la historia humana en su conjunto.

Cráneo fósil de Homo rudolfensis, una de las especies tempranas del género Homo, datada en torno a los 2 millones de años — Fuente: Wikipedia / Wikimedia Commons, dominio público. User: Daderot.

II. Bipedestación, manos y cerebro

La bipedestación, el uso de las manos y el desarrollo del cerebro constituyen un conjunto inseparable dentro del proceso de hominización. No se trata de rasgos independientes que aparecen de forma aislada, sino de transformaciones profundamente interrelacionadas que se refuerzan mutuamente a lo largo del tiempo. Comprender su conexión permite entender por qué la evolución humana siguió un camino singular dentro del mundo animal.

La adopción de la bipedestación supuso un cambio decisivo en la relación del cuerpo humano con el entorno. Caminar erguido liberó las manos de la función locomotora, permitiendo que se especializaran en la manipulación de objetos. Este cambio tuvo consecuencias anatómicas profundas: la pelvis se acortó y ensanchó, la columna vertebral adquirió curvaturas características, las extremidades inferiores se adaptaron al soporte del peso y el cráneo se equilibró sobre la columna. La bipedestación no fue solo una nueva forma de desplazarse, sino una reorganización completa del cuerpo.

La liberación de las manos abrió un campo enorme de posibilidades técnicas. Las manos humanas, con su pulgar oponible y su gran precisión de movimientos, se convirtieron en instrumentos capaces de fabricar y utilizar herramientas cada vez más complejas. Tallar piedra, manipular madera, procesar alimentos o transportar objetos exige una coordinación fina entre vista, tacto y movimiento. La mano no es únicamente una herramienta natural; es un órgano de interacción constante con el mundo, que transforma el entorno y, al hacerlo, transforma también al propio ser humano.

Este desarrollo técnico tuvo un impacto directo en el cerebro. El uso sistemático de herramientas, la planificación de acciones y la cooperación social estimularon el crecimiento y la reorganización cerebral. El cerebro humano no aumentó solo de tamaño, sino que desarrolló nuevas áreas relacionadas con la coordinación motora, el lenguaje, la memoria y la capacidad de anticipación. A su vez, un cerebro más complejo permitió formas de comportamiento cada vez más elaboradas, creando un proceso de retroalimentación entre cuerpo, técnica y cognición.

La relación entre bipedestación, manos y cerebro muestra que la evolución humana no puede explicarse desde un único factor. No fue únicamente el cerebro el que hizo posible la cultura, ni solo la técnica la que impulsó la inteligencia. Fue la combinación de un cuerpo adaptado a la verticalidad, unas manos capaces de transformar el entorno y un cerebro cada vez más plástico lo que permitió la aparición de comportamientos propiamente humanos.

Este conjunto de transformaciones también tuvo consecuencias sociales. La manipulación de herramientas y la caza cooperativa favorecieron la organización grupal, el reparto de tareas y la transmisión de conocimientos. El aprendizaje se volvió esencial, y con él la comunicación, el gesto y, más adelante, el lenguaje articulado. El cuerpo humano se convirtió así en un soporte de la cultura, no solo en un producto de la biología.

Entender la bipedestación, las manos y el cerebro como un sistema integrado permite superar explicaciones simplistas de la evolución humana. La humanidad no surge de un único rasgo excepcional, sino de la interacción prolongada entre anatomía, comportamiento y entorno. En este equilibrio dinámico se asientan las bases de la técnica, del pensamiento simbólico y de la vida social que caracterizarán al Homo sapiens y a sus antepasados más cercanos.

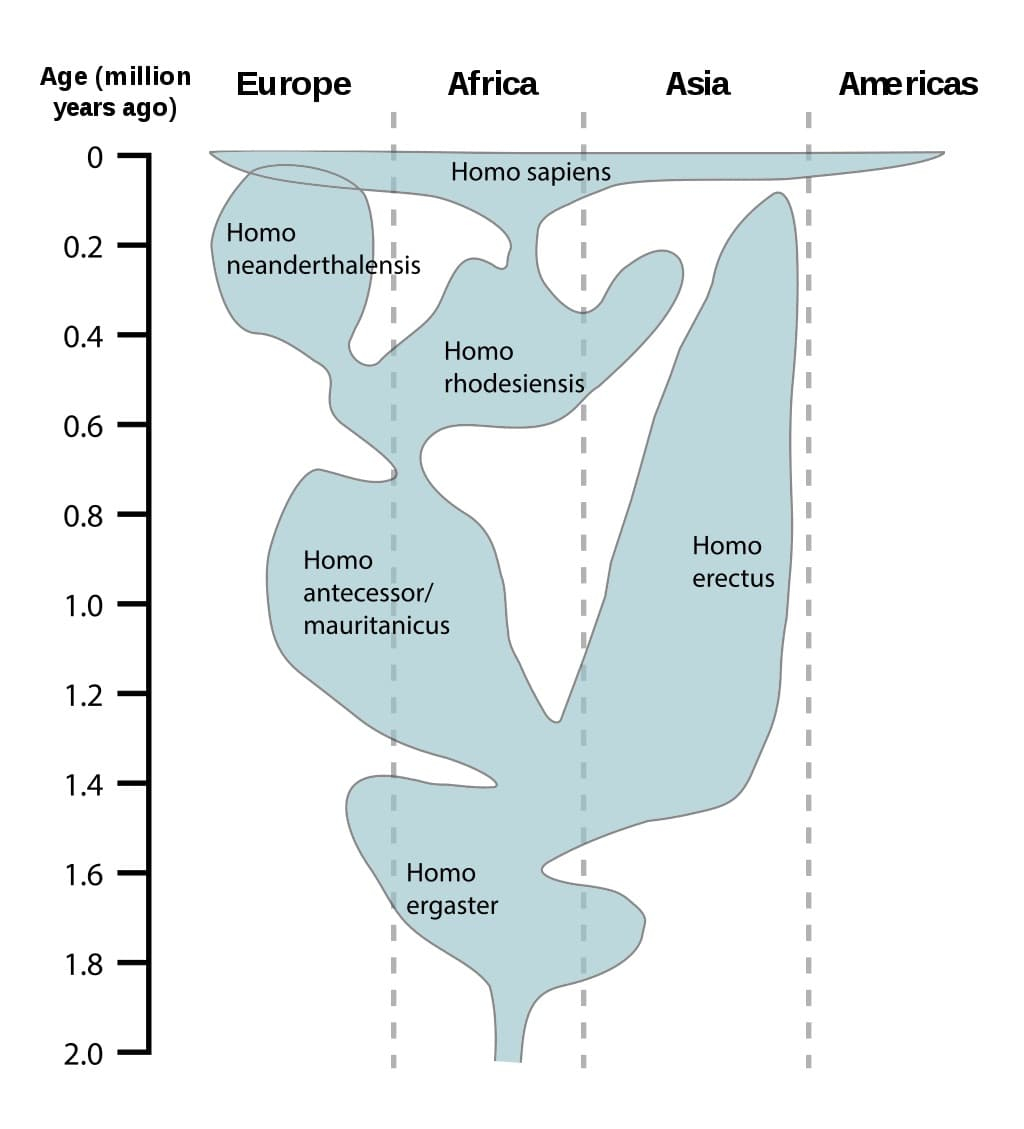

Esquema simplificado de la evolución del género Homo, mostrando la coexistencia temporal y la dispersión geográfica de distintas especies humanas — Fuente: Wikimedia Commons, dominio público. User: Gts-tg.

III. Principales especies humanas

El proceso de hominización no dio lugar a una única especie humana de forma lineal, sino a un abanico diverso de humanidades que coexistieron, se adaptaron a entornos distintos y siguieron trayectorias evolutivas propias. La idea tradicional de una evolución recta, que conduce de manera progresiva y casi inevitable hasta el Homo sapiens, ha sido sustituida por una visión mucho más compleja y realista: la de un árbol evolutivo ramificado, con múltiples especies humanas compartiendo el planeta en distintos momentos.

Entre las primeras formas humanas destacan especies como Australopithecus, que combinaban rasgos aún cercanos a los primates con una bipedestación ya establecida. Aunque su capacidad cerebral era limitada en comparación con especies posteriores, estos homínidos representan un paso fundamental en la adaptación al desplazamiento erguido y en la ocupación de entornos abiertos. No eran “humanos incompletos”, sino formas de vida plenamente adaptadas a sus condiciones ecológicas.

Con la aparición del género Homo se produce un salto significativo en el uso sistemático de herramientas y en la relación con el entorno. Especies como Homo habilis y Homo erectus muestran una mayor capacidad técnica y una expansión geográfica notable. Homo erectus, en particular, fue la primera especie humana en salir de África y colonizar amplias regiones de Eurasia, adaptándose a climas variados y desarrollando estrategias de supervivencia complejas. Su éxito evolutivo se refleja en su larga duración en el tiempo.

En etapas posteriores aparecen especies humanas con rasgos aún más próximos a los actuales. Los neandertales (Homo neanderthalensis) habitaron Europa y partes de Asia durante decenas de miles de años, desarrollando tecnologías avanzadas, comportamientos sociales complejos y prácticas simbólicas que desmienten la imagen de una humanidad primitiva o carente de cultura. Lejos de ser un callejón evolutivo, los neandertales fueron una forma humana altamente adaptada a entornos exigentes.

El Homo sapiens, nuestra propia especie, surge en África y se expande posteriormente por todo el planeta. Su éxito no radica únicamente en una mayor capacidad cerebral, sino en una combinación de factores: flexibilidad cultural, capacidad simbólica, comunicación compleja y adaptación social. El Homo sapiens no aparece como una ruptura absoluta con las humanidades anteriores, sino como parte de una continuidad evolutiva en la que se integran y transforman rasgos ya existentes.

Los descubrimientos recientes han revelado además que estas especies no vivieron aisladas unas de otras. Hubo contactos, intercambios e incluso mestizaje entre distintas humanidades, como muestran los estudios genéticos actuales. Esto refuerza la idea de que la evolución humana fue un proceso compartido, en el que distintas especies contribuyeron, directa o indirectamente, a la historia biológica de nuestra especie.

Reconocer la diversidad de las especies humanas permite abandonar una visión jerárquica y simplista del pasado. La Prehistoria no fue el escenario de una única humanidad en marcha hacia un destino predeterminado, sino un espacio de experimentación evolutiva en el que distintas formas de ser humano coexistieron y respondieron de manera creativa a los desafíos del entorno. Esta diversidad es parte esencial de la historia humana profunda y ayuda a comprender mejor tanto nuestro origen como nuestra singularidad.

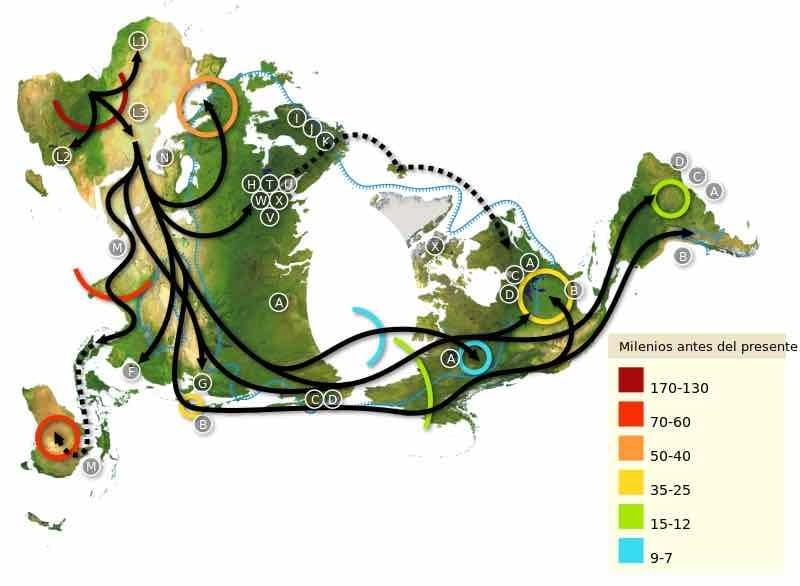

IV. Aparición del Homo sapiens

La aparición del Homo sapiens constituye uno de los momentos clave de la Prehistoria, aunque no debe entenderse como una irrupción súbita ni como una ruptura absoluta con las humanidades anteriores. Nuestra especie surge en África como resultado de un proceso evolutivo largo y complejo, inscrito en la dinámica general de la hominización. El Homo sapiens no aparece de la nada, sino que hereda rasgos anatómicos, conductuales y culturales desarrollados por especies humanas precedentes.

Desde el punto de vista biológico, el Homo sapiens se caracteriza por una anatomía más grácil, un cráneo de mayor capacidad y una reorganización cerebral que favorece funciones cognitivas complejas. Sin embargo, estas diferencias no explican por sí solas su éxito. Más allá de la biología, lo que distingue al Homo sapiens es una combinación de flexibilidad conductual, capacidad de aprendizaje y adaptación social que le permite enfrentarse a entornos muy diversos.

Uno de los rasgos más significativos asociados a la aparición del Homo sapiens es el desarrollo de una cultura material y simbólica cada vez más rica. Las herramientas se diversifican y especializan, el uso del lenguaje se vuelve central en la transmisión de conocimientos y la cooperación alcanza niveles de complejidad inéditos. Estas capacidades no surgen de forma instantánea, sino que se consolidan progresivamente a medida que los grupos humanos interactúan, se desplazan y se enfrentan a nuevos desafíos.

La expansión del Homo sapiens fuera de África marca un punto de inflexión en la historia humana. A lo largo de decenas de miles de años, nuestra especie se dispersa por Eurasia, Australia y, finalmente, América, adaptándose a climas extremos y a paisajes muy distintos. Esta expansión no fue un proceso uniforme ni exento de dificultades; implicó ajustes tecnológicos, sociales y simbólicos constantes, así como contactos con otras especies humanas ya presentes en esos territorios.

Los datos arqueológicos y genéticos muestran que el Homo sapiens no sustituyó de manera inmediata a las demás humanidades. Durante largos períodos coexistió con neandertales y otros grupos humanos, con los que mantuvo relaciones complejas que incluyeron intercambio cultural y mestizaje biológico. Esta convivencia refuerza la idea de que la historia de nuestra especie está profundamente entrelazada con la de otras humanidades, y que su identidad se construye en interacción, no en aislamiento.

La aparición del Homo sapiens no debe interpretarse, por tanto, como el final de la evolución humana, sino como una etapa más dentro de un proceso abierto. Nuestra especie destaca por su capacidad simbólica, su creatividad y su organización social, pero sigue siendo heredera de un pasado prehistórico compartido. Comprender su origen implica reconocer tanto su singularidad como su continuidad con las formas humanas que la precedieron.

En este sentido, el Homo sapiens representa una síntesis evolutiva: un ser biológico profundamente cultural, capaz de transformar el entorno, de reflexionar sobre sí mismo y de construir relatos sobre su propio origen. La Prehistoria encuentra en la aparición de nuestra especie uno de sus momentos centrales, no como culminación definitiva, sino como el punto desde el cual la historia humana adquiere una nueva dimensión.

V. La evolución como proceso, no como línea recta

Durante mucho tiempo, la evolución humana fue representada como una sucesión lineal de formas cada vez más “avanzadas”, culminando de manera casi inevitable en el Homo sapiens. Esta imagen, tan extendida como simplificadora, ha condicionado profundamente la manera de pensar la Prehistoria. Sin embargo, el conocimiento científico actual ha mostrado que la evolución humana no sigue una línea recta, sino un proceso complejo, ramificado y contingente, en el que múltiples especies humanas coexistieron y siguieron trayectorias distintas.

La evolución como proceso implica aceptar que no existe un camino único ni un destino prefijado. Las distintas especies humanas no deben entenderse como escalones imperfectos de una misma escalera, sino como respuestas adaptativas a contextos ecológicos y sociales concretos. Cada una de ellas desarrolló soluciones propias para sobrevivir, muchas de las cuales fueron eficaces durante largos períodos de tiempo. La desaparición de una especie no implica necesariamente inferioridad, sino cambios en las condiciones ambientales, competencia, aislamiento o simples azares evolutivos.

Esta visión procesual subraya también el papel del entorno en la evolución humana. Cambios climáticos, variaciones en los ecosistemas, disponibilidad de recursos y relaciones entre grupos influyeron de manera decisiva en las trayectorias evolutivas. La evolución no ocurre en el vacío, sino en interacción constante con un mundo cambiante. Comprender este contexto ayuda a explicar la diversidad de formas humanas que existieron y la coexistencia de distintas humanidades en un mismo período.

Además, pensar la evolución como proceso permite integrar la dimensión cultural como un factor evolutivo relevante. En el caso humano, la transmisión de conocimientos, el uso de herramientas y la organización social influyen directamente en la supervivencia y el éxito reproductivo. La cultura se convierte así en una fuerza que interactúa con la biología, acelerando algunos cambios y amortiguando otros. Esta coevolución entre naturaleza y cultura es una de las características más singulares de la historia humana.

Abandonar la idea de una evolución lineal tiene también implicaciones conceptuales importantes. Obliga a revisar nociones de progreso, superioridad o atraso aplicadas al pasado. La Prehistoria no es una marcha ascendente hacia un modelo ideal de humanidad, sino un entramado de experiencias humanas diversas, todas ellas legítimas en su contexto. Esta perspectiva permite mirar el pasado con mayor respeto y comprender mejor la pluralidad de caminos que ha seguido la humanidad.

En última instancia, entender la evolución humana como un proceso abierto y no como una línea recta ayuda a situar al Homo sapiens dentro de una historia más amplia y compartida. Nuestra especie no es el resultado inevitable de la evolución, sino una de sus posibilidades. Reconocer esta contingencia no reduce nuestra importancia, pero sí nos recuerda que la humanidad es el fruto de una larga historia de adaptaciones, decisiones y circunstancias que podrían haber sido distintas.

Con este enfoque, la evolución humana deja de ser un relato simplificado de progreso continuo y se convierte en una historia rica, compleja y profundamente humana, que invita a reflexionar no solo sobre nuestro pasado, sino también sobre nuestra relación con el presente y el futuro.

Ver más: Evolución humana

4. El Paleolítico: vivir en la naturaleza

El Paleolítico: la larga infancia de la humanidad

El Paleolítico constituye la etapa más extensa de toda la historia humana y, al mismo tiempo, una de las más decisivas. Su nombre, que significa “piedra antigua”, hace referencia al uso de herramientas líticas talladas, pero reducir este periodo a una cuestión técnica sería profundamente insuficiente. El Paleolítico es, ante todo, el tiempo en el que la humanidad se forma, en el que se definen las bases biológicas, sociales y culturales de lo humano.

Desde los primeros homínidos fabricantes de herramientas hasta la expansión del Homo sapiens por casi todo el planeta, el Paleolítico abarca un arco temporal inmenso. Comienza aproximadamente hace 2,6 millones de años, con las primeras industrias líticas conocidas, y se extiende hasta hace unos 10.000 años, cuando, tras el final de la última glaciación, se generalizan en algunas regiones las transformaciones que darán lugar al Neolítico.

Esto significa que el Paleolítico ocupa más del 95 % de la historia humana. Todo lo que solemos llamar “Historia” —desde las primeras ciudades hasta el mundo contemporáneo— representa apenas un tramo final muy breve en comparación. Durante ese tiempo largo, la humanidad no solo sobrevivió, sino que aprendió a vivir: a adaptarse, a cooperar, a fabricar, a comunicar y a pensar simbólicamente.

El modo de vida paleolítico se basa fundamentalmente en la caza, la recolección y el aprovechamiento de los recursos naturales, lo que implica una relación directa y constante con el entorno. Las comunidades humanas son móviles, se desplazan siguiendo los ciclos de los animales, las estaciones y la disponibilidad de alimentos. Esta movilidad no es un signo de precariedad, sino una estrategia adaptativa eficaz durante cientos de miles de años.

El Paleolítico es también el tiempo de la evolución humana. A lo largo de este periodo aparecen y desaparecen distintas especies del género Homo, cada una con capacidades físicas y cognitivas específicas. La bipedestación se consolida, el cerebro aumenta progresivamente de tamaño y complejidad, las manos se perfeccionan como instrumentos de precisión y el lenguaje, aunque no pueda documentarse directamente, se desarrolla como una herramienta fundamental para la cooperación social.

Desde el punto de vista técnico, el Paleolítico se caracteriza por la fabricación de herramientas de piedra tallada, pero también por el uso de materiales orgánicos como la madera, el hueso o las fibras vegetales, que rara vez se conservan. Estas herramientas no son simples objetos: son extensiones del cuerpo humano, fruto de la observación, la experiencia y la transmisión cultural. La tecnología paleolítica evoluciona lentamente, pero de manera constante, mostrando una creciente capacidad de planificación y abstracción.

Uno de los grandes hitos del Paleolítico es el control del fuego, que transforma radicalmente la vida humana. El fuego proporciona calor, protección, luz y una nueva forma de alimentación mediante la cocción. Pero, además, crea un espacio social nuevo: el lugar de reunión, de comunicación y de transmisión de conocimientos. En torno al fuego se refuerzan los vínculos del grupo y se consolida la vida comunitaria.

El Paleolítico no es solo supervivencia material. A lo largo de este periodo aparecen las primeras manifestaciones claras del pensamiento simbólico: arte rupestre, grabados, adornos corporales, rituales y prácticas funerarias. Estas expresiones muestran que el ser humano paleolítico no se limita a vivir en el presente inmediato, sino que recuerda, imagina y atribuye significado al mundo que lo rodea.

Desde el punto de vista cronológico, el Paleolítico suele dividirse en tres grandes fases —inferior, medio y superior— para facilitar su estudio. Estas divisiones no son fronteras rígidas ni universales, sino herramientas conceptuales que permiten observar cambios graduales en la tecnología, la organización social y las capacidades simbólicas. Cada una de estas etapas presenta una enorme diversidad regional, condicionada por el clima, el territorio y las tradiciones culturales.

Es importante subrayar que el Paleolítico no fue una etapa “primitiva” en sentido peyorativo. Fue un periodo de enorme estabilidad relativa, en el que la humanidad desarrolló estrategias eficaces para habitar el mundo sin transformarlo de manera irreversible. Durante cientos de miles de años, los grupos humanos vivieron sin agricultura, sin escritura y sin Estados, pero con una complejidad social y cultural suficiente para garantizar la continuidad de la especie.

El final del Paleolítico no supone una ruptura absoluta, sino una transición. El cambio climático asociado al fin de la última glaciación, junto con procesos culturales acumulados, crea las condiciones para nuevas formas de vida que culminarán en el Neolítico. Sin embargo, muchas de las bases del mundo posterior —la cooperación, la técnica, el simbolismo, la relación con la naturaleza— ya estaban plenamente desarrolladas en el Paleolítico.

En este sentido, el Paleolítico puede entenderse como la larga infancia de la humanidad, no en un sentido inmaduro, sino formativo. Es el tiempo en el que el ser humano aprende a ser humano. Comprenderlo en su conjunto permite situar cada periodo específico —inferior, medio y superior— dentro de una trayectoria amplia, coherente y profundamente humana.

Art. principal: Paleolítico

4.1. Paleolítico inferior

I. Primeras herramientas

El Paleolítico inferior representa una de las etapas más decisivas de la Prehistoria, ya que en él aparecen las primeras herramientas fabricadas de manera intencional por los seres humanos. Estas herramientas no son simples objetos, sino la manifestación material de un cambio profundo en la relación entre la humanidad y la naturaleza. A partir de este momento, los grupos humanos no se limitan a adaptarse pasivamente al entorno, sino que comienzan a transformarlo mediante la técnica.

Las primeras herramientas conocidas son fundamentalmente instrumentos de piedra tallada. Su fabricación implica una serie de gestos aprendidos y transmitidos dentro del grupo: seleccionar el material adecuado, golpear con intención, controlar la forma resultante. Aunque puedan parecer rudimentarias desde una mirada actual, estas herramientas suponen un enorme salto cognitivo. Fabricar un instrumento exige anticipar su uso, imaginar su función antes de que exista y repetir un proceso técnico con cierta regularidad.

Estas herramientas estaban destinadas a tareas básicas pero esenciales para la supervivencia: cortar carne, fracturar huesos para acceder al tuétano, procesar vegetales o trabajar otros materiales como la madera. Su aparición amplía de forma notable las posibilidades de obtención de recursos y permite aprovechar mejor el entorno natural. La técnica se convierte así en un mediador entre el ser humano y la naturaleza, modificando la dieta, la movilidad y la organización del grupo.

El uso de herramientas no debe entenderse como un acto individual aislado. Desde sus inicios, la técnica tiene una dimensión social. La fabricación y el manejo de instrumentos requieren aprendizaje, observación y repetición, lo que implica transmisión de conocimientos entre generaciones. Las primeras herramientas son, por tanto, también las primeras expresiones de una cultura técnica compartida, aunque aún no exista conciencia explícita de ello.

En el Paleolítico inferior, la herramienta no separa al ser humano de la naturaleza, sino que lo integra de manera más eficaz en ella. No se trata de dominar el entorno, sino de interactuar con él de forma más inteligente. La piedra tallada no rompe el vínculo con la naturaleza; lo redefine. El ser humano sigue siendo profundamente dependiente del medio, pero empieza a actuar sobre él con una intención nueva.

Estas primeras herramientas marcan el inicio de una trayectoria técnica que se desarrollará a lo largo de toda la Prehistoria. En ellas se encuentran ya, en forma embrionaria, rasgos que acompañarán a la humanidad durante milenios: la capacidad de transformar materiales, de planificar acciones y de cooperar en torno a un saber compartido. El Paleolítico inferior no es, por tanto, una etapa primitiva en sentido peyorativo, sino el momento en que la técnica humana comienza a tomar forma dentro de una vida aún plenamente integrada en la naturaleza.

Art. principal: Paleolítico inferior

II. Cazadores y carroñeros

En el Paleolítico inferior, la subsistencia humana se articula en torno a una relación directa y flexible con el entorno, en la que la caza y el carroñeo no deben entenderse como actividades opuestas, sino complementarias. Los grupos humanos aprovechan las oportunidades que ofrece el medio, combinando estrategias según la disponibilidad de recursos, la estación del año y las capacidades técnicas del momento. Vivir en la naturaleza implica adaptarse a ella con pragmatismo, no imponerle un modelo único de obtención de alimento.

El carroñeo desempeñó un papel relevante en las primeras etapas de la historia humana. Acceder a restos de animales abatidos por grandes depredadores permitía obtener carne y, sobre todo, tuétano, una fuente energética de gran valor. Las primeras herramientas de piedra resultaban especialmente útiles para cortar tejidos resistentes y fracturar huesos, ampliando el aprovechamiento de los recursos disponibles. Esta estrategia no debe interpretarse como señal de inferioridad, sino como una respuesta eficaz a las condiciones ecológicas y a las limitaciones técnicas de la época.

La caza, por su parte, se desarrolla de forma progresiva y diversificada. En sus inicios, probablemente estuvo orientada a presas pequeñas o a animales debilitados, y requirió cooperación, coordinación y conocimiento del comportamiento animal. La caza no es solo una actividad económica, sino también social: implica planificación, reparto de tareas y distribución del alimento dentro del grupo. Estas prácticas refuerzan la cohesión social y favorecen el aprendizaje colectivo.

La combinación de caza y carroñeo refleja una inteligencia adaptativa. Los grupos humanos no dependen de una única estrategia, sino que ajustan su comportamiento a las circunstancias. Esta flexibilidad es una de las claves del éxito evolutivo temprano, ya que reduce la vulnerabilidad ante cambios ambientales y permite ocupar nichos diversos. La subsistencia se convierte así en un espacio de experimentación continua, donde la técnica, la observación y la cooperación se entrelazan.

Estas prácticas también influyen en la organización social. El acceso a recursos animales de gran tamaño requiere mecanismos de reparto y normas implícitas que regulen la convivencia. Compartir alimento fortalece los vínculos del grupo y contribuye a la supervivencia de individuos vulnerables, como crías o miembros heridos. De este modo, la subsistencia no solo alimenta el cuerpo, sino que estructura la vida social.

En el Paleolítico inferior, cazar y carroñear no significan dominar la naturaleza, sino convivir con ella. Los seres humanos forman parte de una red ecológica compleja, en la que compiten y colaboran indirectamente con otros animales. Esta relación directa y sin intermediarios con el entorno natural define una forma de vida profundamente integrada en el medio, en la que la técnica amplía las posibilidades de supervivencia sin romper el equilibrio básico con la naturaleza.

III. El control inicial del entorno

En el Paleolítico inferior, el control del entorno por parte de los grupos humanos es todavía limitado, pero significativo. No se trata de un dominio pleno ni de una transformación profunda del medio, sino de los primeros intentos conscientes de intervenir en él para hacerlo más habitable. Este control inicial marca un cambio cualitativo en la relación entre el ser humano y la naturaleza: el entorno deja de ser únicamente un marco impuesto y comienza a convertirse, de forma incipiente, en un espacio parcialmente gestionado.

Uno de los aspectos más importantes de este control temprano es la elección de lugares favorables para la vida cotidiana. Los grupos humanos aprenden a reconocer zonas con acceso a agua, refugio natural, materias primas y posibilidades de obtención de alimento. Cuevas, abrigos rocosos o áreas abiertas estratégicamente situadas se convierten en espacios recurrentes, lo que introduce una cierta estabilidad dentro de una vida todavía muy móvil. La ocupación del territorio comienza así a organizarse en función del conocimiento acumulado del medio.

El uso del fuego, aunque aún irregular y progresivo en estas fases tempranas, representa otro paso decisivo en el control del entorno. El fuego no solo proporciona calor y protección frente a depredadores, sino que modifica los ritmos de la vida humana. Permite prolongar la actividad más allá de las horas de luz, mejora el procesamiento de los alimentos y crea un espacio social en torno al cual se refuerzan los vínculos del grupo. Incluso en sus formas más tempranas, el fuego introduce una mediación cultural entre el ser humano y la naturaleza.

El control inicial del entorno se manifiesta también en la gestión de los recursos. La fabricación y reutilización de herramientas, la elección de determinadas presas o materiales y el aprovechamiento reiterado de ciertos lugares indican una relación cada vez más consciente con el medio. Aunque estas prácticas no transforman el paisaje de manera visible, sí reflejan una adaptación activa, basada en la observación, la experiencia y la transmisión de conocimientos.

Este control incipiente no debe confundirse con una actitud de dominación. En el Paleolítico inferior, la dependencia del entorno sigue siendo casi absoluta. Los cambios climáticos, la disponibilidad de recursos y la presencia de otros animales condicionan fuertemente la vida humana. Sin embargo, dentro de esas limitaciones, los grupos humanos desarrollan estrategias que reducen la incertidumbre y aumentan sus posibilidades de supervivencia. El control del entorno es, en este sentido, una cuestión de equilibrio más que de poder.

Estos primeros intentos de intervenir en la naturaleza sientan las bases de desarrollos posteriores mucho más complejos. La gestión del fuego, la elección del territorio y la organización de la vida en torno a espacios recurrentes anticipan formas de relación con el entorno que se profundizarán en etapas posteriores de la Prehistoria. En el Paleolítico inferior, el ser humano no domina aún la naturaleza, pero empieza a habitarla de un modo consciente, técnico y colectivo.

4.2. Paleolítico medio

Intro. El Paleolítico medio: consolidación humana y complejidad social

El Paleolítico medio representa una de las fases más decisivas y densas de la Prehistoria. No es un simple periodo de transición entre formas humanas “arcaicas” y el Homo sapiens moderno, sino un tiempo de consolidación biológica, técnica y social, en el que la humanidad alcanza un grado notable de adaptación, organización y complejidad cultural.

Desde un punto de vista cronológico, el Paleolítico medio se desarrolla aproximadamente entre hace 300.000 y 40.000 años, aunque las fechas varían según las regiones. Su duración, por tanto, supera ampliamente los 250.000 años, un lapso inmenso en el que distintas poblaciones humanas convivieron, se adaptaron a climas extremos y desarrollaron formas de vida extraordinariamente eficaces.

Este periodo coincide en gran medida con el Pleistoceno medio y superior, una época marcada por fuertes oscilaciones climáticas, con alternancia de glaciaciones e interglaciares. Estas condiciones exigieron una capacidad de adaptación constante: al frío intenso, a paisajes abiertos, a cambios en la fauna y a la disponibilidad irregular de recursos. Lejos de colapsar, las sociedades humanas del Paleolítico medio demostraron una resiliencia notable.

Desde el punto de vista humano, el Paleolítico medio está estrechamente asociado a especies como Homo neanderthalensis en Europa y Próximo Oriente, así como a poblaciones arcaicas de Homo sapiens en África. No se trata de un mundo homogéneo, sino de un mosaico de poblaciones humanas, con rasgos biológicos distintos pero capacidades culturales comparables.

Durante este periodo, el cuerpo humano alcanza una adaptación muy precisa al entorno. En el caso de los neandertales, se observa una complexión robusta, adaptada al frío, y un cerebro de gran tamaño. Estas características no deben interpretarse como signos de inferioridad o aislamiento evolutivo, sino como respuestas eficaces a condiciones ambientales concretas.

El modo de vida del Paleolítico medio sigue basándose en la caza y la recolección, pero con un grado de planificación y especialización mucho mayor que en etapas anteriores. La caza de grandes herbívoros se organiza de forma colectiva, implicando cooperación, conocimiento del territorio y estrategias complejas. La subsistencia ya no depende solo de la oportunidad, sino de una gestión activa del entorno.

Desde el punto de vista técnico, el Paleolítico medio se caracteriza por un avance decisivo en la fabricación de herramientas de piedra. Las industrias líticas muestran una mayor estandarización y planificación, con técnicas como la talla preparada, que permiten anticipar la forma final del útil antes de realizarlo. Esto implica una capacidad de abstracción y previsión plenamente desarrollada.

El control del fuego está ya plenamente integrado en la vida cotidiana. No es solo una tecnología utilitaria, sino un elemento central de la vida social: proporciona calor, protección, alimento cocinado y un espacio simbólico compartido. El fuego estructura el campamento, la convivencia y, probablemente, la comunicación oral.

Uno de los aspectos más relevantes del Paleolítico medio es el fortalecimiento de la vida social y comunitaria. Las evidencias arqueológicas sugieren cuidado de individuos enfermos o heridos, reparto de alimentos y permanencia prolongada en determinados territorios. Estos comportamientos indican una ética práctica de cooperación, sin la cual la supervivencia en entornos tan duros habría sido imposible.