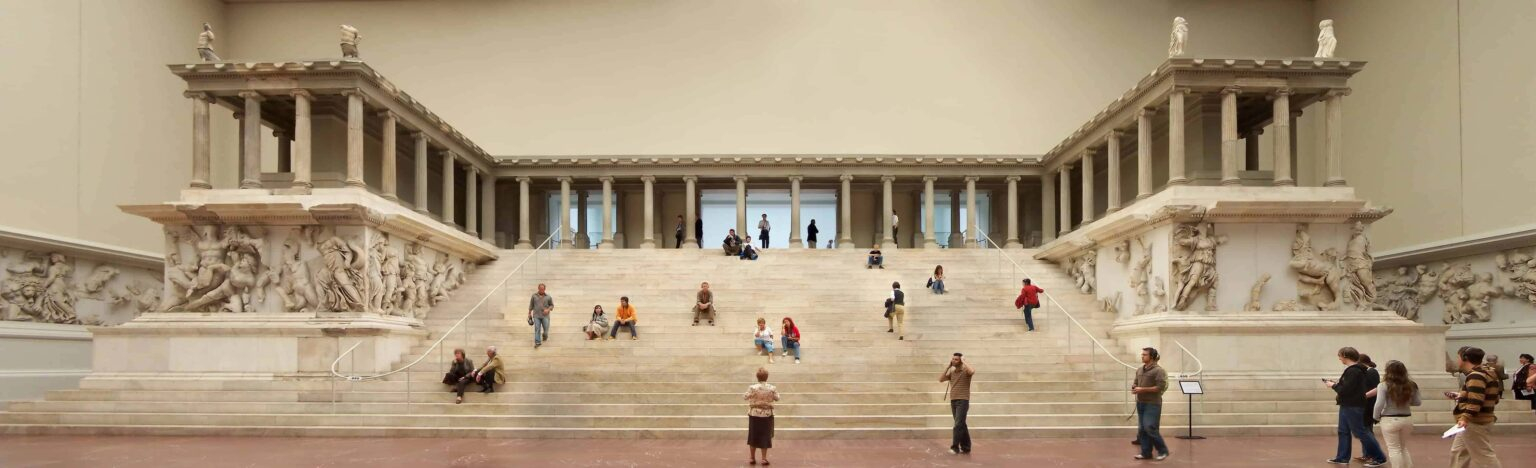

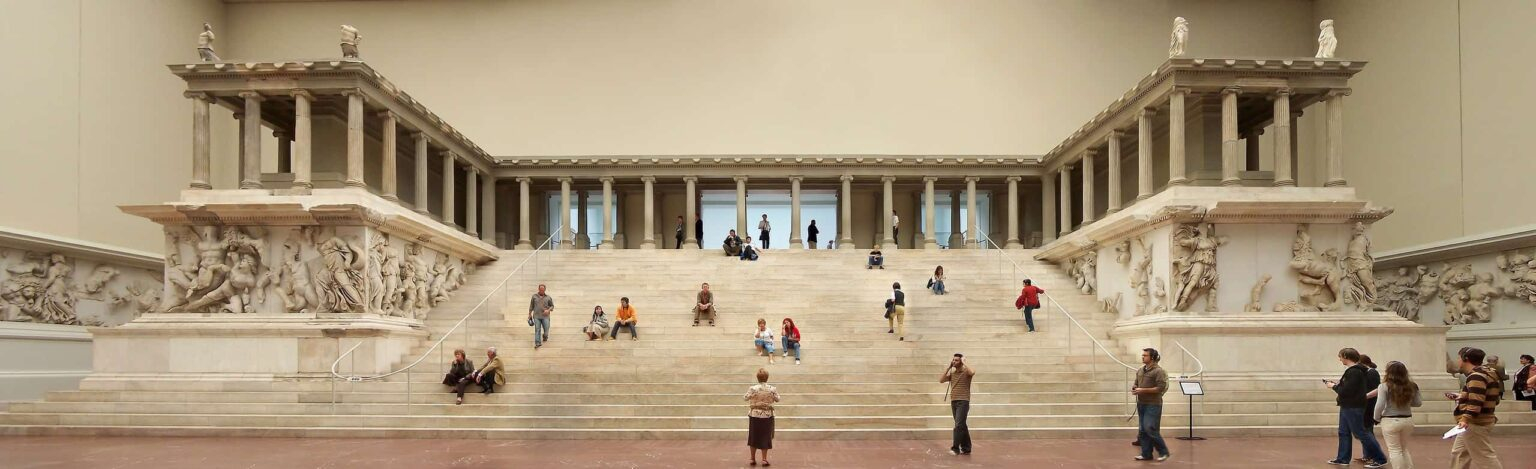

“Foto parcial del Altar de Pérgamo, siglo II a. C., con la célebre Gigantomaquia en sus frisos. Museo de Pérgamo, Berlín.” Original file (5,103 × 3,407 pixels, file size: 7.76 MB). Foto original: Tilemahos Efthimiadis. Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0.

Se denomina período helenístico, helenismo o periodo alejandrino (Ἑλληνισμός en griego clásico; Ελληνιστική περίοδος en griego moderno; Hellenismus en latín) a una etapa de la Antigüedad mediterránea posterior a la Grecia Clásica, sus límites son las muertes de Alejandro Magno (323 a. C.) y de Cleopatra VII y Marco Antonio (30 a. C.). Le sigue el predominio del Imperio romano conseguido por su conquista del Egipto ptolemaico, que significó el final del último gran Estado helenístico. El término helenístico viene del verbo hellazein, que significa «hablar griego o identificarse con los griegos» y se refiere a las sociedades influenciadas por la cultura griega después de las conquistas de Alejandro Magno. Debe distinguirse de helénico, que se refiere directamente a pueblos de etnia griega y que proviene de la palabra griega antigua Hellás (Ἑλλάς), que se usaba para referirse al territorio propiamente griego.

Después que el Reino de Macedonia conquistó al Imperio aqueménida en 330 a. C., desintegrándose poco después, se establecieron reinos helenísticos en Asia Occidental (seléucidas y atálidas), Balcanes (antigónidas), Norte de África (Egipto ptolemaico) y Asia del Sur (grecobactrianos e indogriegos). Las principales dinastías surgidas fueron los seléucidas, Así, vastos territorios acostumbrados a ser gobernados por oficiales persas que hablaban arameo pasaron a ser gobernados por nobles macedonios greco parlantes. Esto resultó en la afluencia de colonos griegos y la exportación de su cultura e idioma a estos nuevos reinos, creando un espacio cultural que llegaba hasta el subcontinente indio. Estos nuevos reinos también fueron influenciados por las culturas indígenas, adoptando prácticas locales cuando se consideraban beneficiosas, necesarias o convenientes. Así, el helenismo representa una fusión entre la cultura griega clásica y las de Asia y África. Dicho sincretismo en creencias religiosas y rituales fue alentado por los gobernantes helenos para legitimar su poder ante los locales.

Como resultado surgió el griego koiné (κoινή, «común»), una versión simplificada del dialecto ático, que se convirtió en la lengua franca de esa parte del mundo gracias a que se instaló un sistema educacional que adoctrinó a los hijos de los aristócratas locales en la filosofía, matemáticas, ciencias naturales, ideales de belleza y orden y reverencia por el atletismo que tenían los griegos. Al mismo tiempo, ciudades clásicas como Atenas, Esparta o Tebas, entre otras, entraron en decadencia y el centro cultural del mundo griego pasó de Atenas a Alejandría y en menor medida Pérgamo, Antioquía del Orontes, Siracusa Seleucia del Tigris y Rodas. El impacto fue tal que siglos después, escritores griegos y romanos relataban que el griego era una lengua muy usada en Egipto, Siria e incluso lejano Oriente, que las obras de Homero, Eurípides o Sófocles se leían por toda Asia, especialmente entre la nobleza persa, y los habitantes de India, Bactriana y el Cáucaso adoraban a los dioses olímpicos.

Se fundaron numerosas ciudades que siguieron el modelo de las polis (ciudades-estado) clásicas, con constituciones escritas, ciudadanía limitada y edificios públicos, incluidos templos, gimnasios, mercados y bibliotecas basadas en la arquitectura griega. Sin embargo, los grandes y ricos reinos establecidos por los sucesores de Alejandro Magno, junto a la monarquía de Siracusa, desplazaron a las polis como las principales unidades políticas. Así, la cultura política basada en asambleas de ciudadanos que debatían la política de su ciudad y la defendían como soldados a tiempo parcial fue reemplazada por una dominada por reyes gobernantes y hombres de negocios. El sentimiento de lealtad patriótica a la polis fue suplantado un cosmopolitismo sin fidelidad a ningún Estado en particular. En consecuencia, los ciudadanos se volvieron más individualistas, lo que se ejemplifica en el surgimiento de escuelas filosóficas centradas en la vida personal y de las religiones mistéricas. A nivel religioso, la ética pasó a quedar cada vez más en mano de distintas escuelas filosóficas, hubo nuevas interpretaciones para los dioses olímpicos o se los identificó con foráneos, y se introdujo un culto extranjero que satisfacía las necesidades que los ritos tradicionales no podían cumplir.

Los eruditos e historiadores están divididos sobre qué evento señala el fin de la era helenística. Existe una amplia gama cronológica de fechas propuestas que han incluido la conquista final del corazón del mundo griego por la República romana en el 146 a. C., después de la guerra aquea, la derrota del Egipto ptolemaico en Accio en el 31 a. C., después de la muerte de Adriano en el 138, o el traslado de la capital de Roma a Constantinopla por Constantino el Grande en 330. Sin embargo, la mayoría de los eruditos y arqueólogos lo fechan en el 31 o 30 a. C..

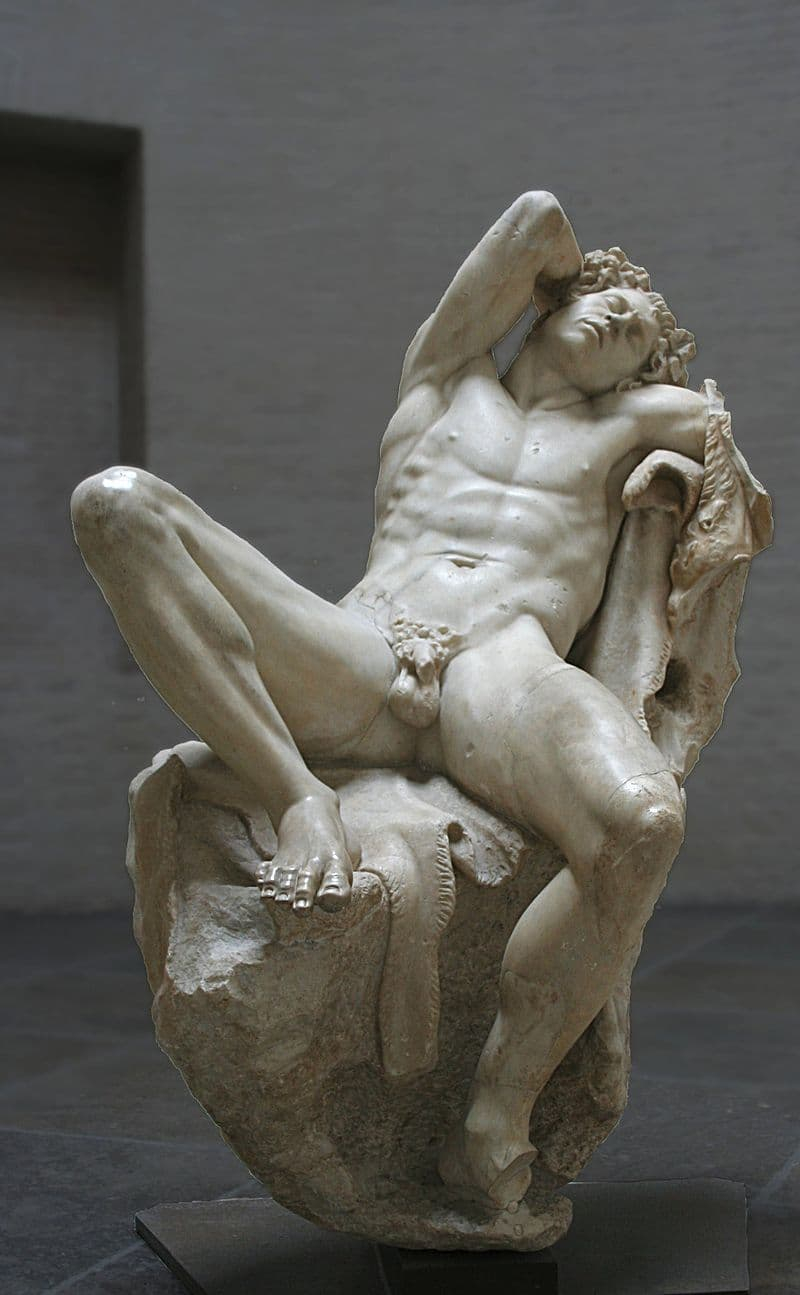

El Apolo de Belvedere. Es una copia romana del siglo II a. C., se basa en un original perdido de finales del siglo IV a. C., aunque es muy probable que sea un pastiche basado en más de un original. Según Fleming yå Honour, su postura casi danzarina, su físico afeminado, complejo peinado y rostro bello contrasta con las estatuas masculinas de la Atenas del siglo V a. C.. Debe mencionarse que con Alejandro Magno se estableció entre los griegos la moda de ir afeitado. Original file (2,678 × 4,174 pixels, file size: 7.69 MB). Foto: Belmonte77. CC BY-SA 4.0.

El periodo helenístico constituye uno de los capítulos más fascinantes de la Antigüedad. Su cronología se extiende desde la muerte de Alejandro Magno, en el 323 a. C., hasta la derrota de Cleopatra y Marco Antonio frente a Octavio en Accio, en el 31 a. C., acontecimiento que marcó la anexión de Egipto al naciente Imperio romano. Esta delimitación temporal encierra un mundo de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales, en el que la herencia griega se expandió más allá de sus fronteras tradicionales y se fundió con tradiciones de Oriente, dando origen a una civilización nueva, compleja y cosmopolita.

A diferencia de la Grecia clásica, cuyo núcleo vital había sido la polis y la intensa vida cívica de sus ciudadanos, el helenismo se caracterizó por el surgimiento de grandes monarquías hereditarias que reemplazaron las instituciones republicanas o oligárquicas. Tras la desaparición de Alejandro, sus generales —los llamados diádocos— se disputaron el control del vasto imperio conquistado, dividiéndolo en reinos que mantuvieron durante siglos un delicado equilibrio: los Ptolomeos en Egipto, los Seléucidas en Asia y los Antigónidas en Macedonia. Estos estados, de dimensiones desconocidas en la tradición griega anterior, unieron bajo un mismo poder poblaciones diversas, culturas milenarias y lenguas diferentes, y dieron lugar a una concepción política de alcance universal, mucho más próxima a las monarquías orientales que a la democracia ateniense.

La fisonomía del mundo helenístico estuvo marcada por las ciudades. Fundadas o refundadas por Alejandro y sus sucesores, urbes como Alejandría en Egipto, Antioquía en Siria o Pérgamo en Asia Menor se convirtieron en auténticos laboratorios de convivencia y mestizaje. En sus calles confluían comerciantes griegos, sabios judíos, artesanos egipcios y funcionarios persas, generando un dinamismo social sin precedentes. Estos centros urbanos, al mismo tiempo portuarios y administrativos, actuaron como nodos de una red comercial que unía el Mediterráneo con el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, la India e incluso las rutas caravaneras de Asia Central. El comercio de especias, papiro, marfil, piedras preciosas y esclavos consolidó una economía globalizada que favoreció la prosperidad y estimuló el contacto permanente entre culturas.

Pero el helenismo no fue solo un fenómeno político y económico: representó también un salto cualitativo en el terreno cultural. La fundación del Museo y la Biblioteca de Alejandría, con sus cientos de miles de rollos de papiro, simboliza la ambición universalista de este periodo, que aspiraba a reunir todo el saber humano en un solo lugar. Matemáticos como Euclides, astrónomos como Aristarco de Samos o Hiparco, e inventores como Herón de Alejandría dan testimonio de un momento en que las ciencias experimentaron un desarrollo extraordinario. La filología, la filosofía, la medicina y las artes alcanzaron cotas de especialización inéditas en épocas anteriores, mientras que la literatura helenística, con poetas como Calímaco o Teócrito, abrió nuevas sensibilidades más intimistas y alejadas del tono cívico de la Atenas clásica.

La religión reflejó de manera elocuente el espíritu del periodo. A través del sincretismo, las divinidades griegas fueron identificadas con dioses orientales, dando lugar a cultos híbridos como el de Serapis en Egipto o la figura de Zeus-Amón. Estos procesos no solo facilitaron la cohesión de sociedades multiétnicas, sino que también prepararon el terreno para la posterior difusión de religiones universales, como el cristianismo. El helenismo, de este modo, abrió la puerta a una religiosidad más personal, en la que los misterios y cultos de salvación adquirieron un peso creciente frente a la religión cívica tradicional.

El legado del helenismo es inmenso. Roma, que poco a poco fue conquistando estos reinos, no los destruyó, sino que absorbió sus estructuras y se nutrió de sus aportaciones intelectuales y artísticas. La filosofía estoica y epicúrea, el arte escultórico de Lisipo y sus continuadores, los avances en medicina y astronomía, así como la concepción de un mundo interconectado, pasaron a formar parte esencial del bagaje cultural romano y, a través de él, de la herencia occidental. De hecho, puede afirmarse que el helenismo fue la primera gran globalización cultural de la historia: un entramado en el que pueblos lejanos compartieron ideas, creencias, técnicas y lenguas, y en el que el griego koiné se convirtió en la lengua franca de la ciencia y el comercio durante siglos.

En suma, el periodo helenístico no debe entenderse solo como una fase de transición entre la Grecia clásica y la Roma imperial, sino como una época con entidad propia, marcada por la innovación, la expansión y el mestizaje cultural. Su importancia histórica radica en haber transformado el legado griego en un patrimonio universal, abriendo las puertas a un mundo nuevo en el que el Mediterráneo y Oriente se integraron en un horizonte común.

1. Introducción

- Definición del periodo (323–31 a. C.).

- Características generales: fusión cultural griega y oriental.

- Diferencia con la Grecia clásica.

- Legado e importancia histórica.

2. Etimología

- Origen del término “helenístico” (del griego hellenizein).

- Uso historiográfico desde el s. XIX.

3. Historia del periodo

- La conquista de Alejandro Magno (siglo IV a. C.)

- El período de los diádocos (323–281 a. C.)

- El equilibrio del siglo III a. C.

- El final político del helenismo y el auge romano (siglo II a. C.)

- Conquista romana (siglo I a. C.)

4. Política y sociedad

- La monarquía helenística: rasgos generales.

- Administración: burocracia, ejército, ciudades libres.

- El culto al rey: legitimidad, propaganda y religión.

- Deificación dinástica:

- La corte y la aristocracia: relaciones sociales y clientelismo.

- La mujer en el mundo helenístico: reinas y figuras influyentes (Arsínoe II, Cleopatra VII).

5. Economía y ejército

- Economía: comercio, agricultura, artesanía.

- Circulación monetaria y bancos.

- Conexiones comerciales con Oriente y Occidente.

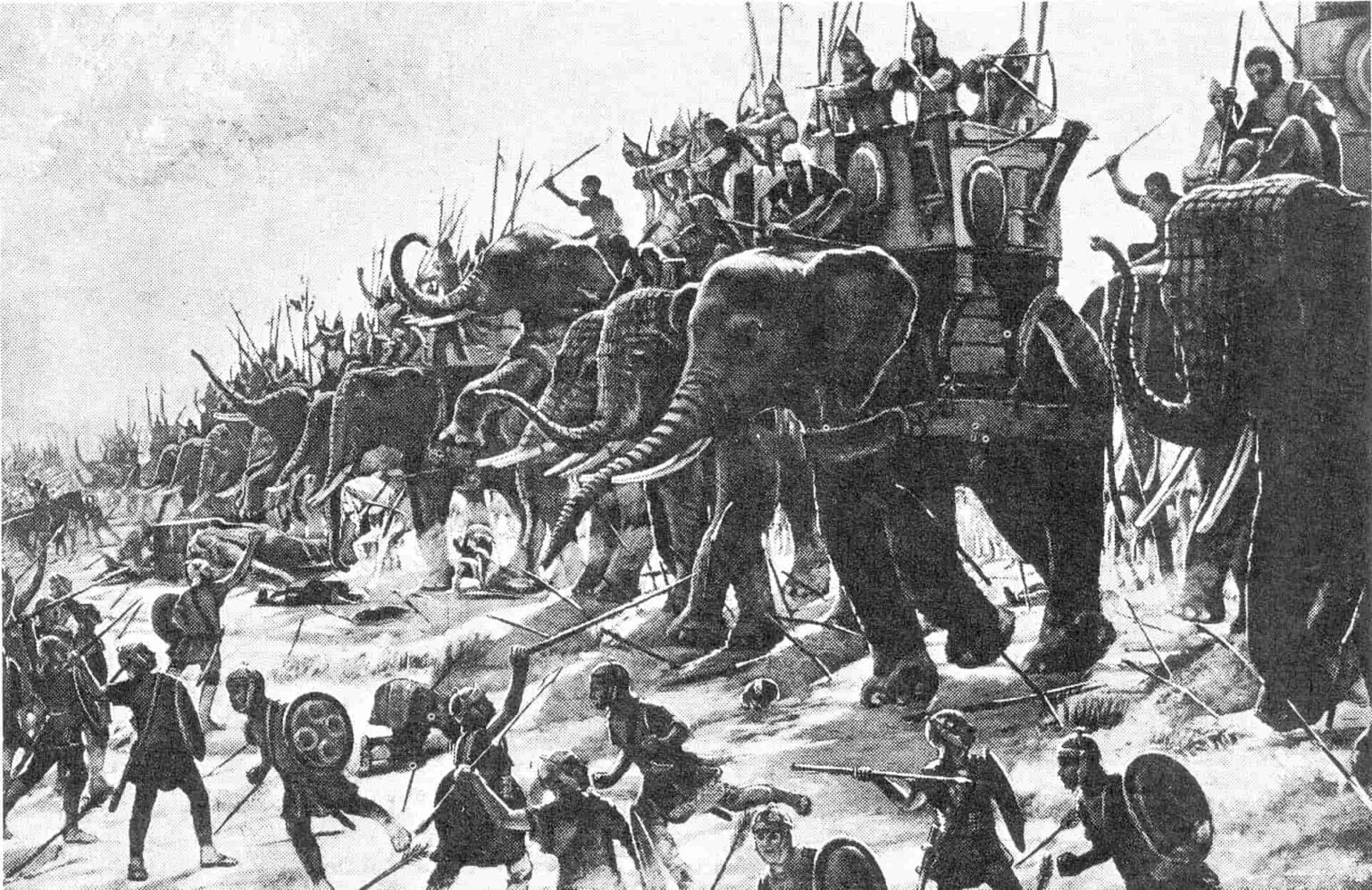

- El ejército helenístico: falange macedónica, mercenarios, elefantes de guerra.

6. Cultura

- Filosofía Helenísticas. Escuelas de pensamiento.

- Cosmopolitismo y sincretismo cultural.

- Lengua común (koiné griega).

- Religión helenística:

- Judaísmo helenístico.

7. Arte y ciencias

- Arte helenístico.

- Ciencias.

8. Grecia durante la época helenística

- Grecia continental: declive político, hegemonía macedonia.

- Grecia insular: papel en el comercio y la cultura.

- Las koiná: ligas y federaciones de ciudades.

9. La ciudad helenística

- Organización urbana y vida cívica.

- Polis vs. metrópolis helenísticas.

- Espacios públicos: ágora, teatro, gimnasios, bibliotecas.

- Ejemplo clave: Alejandría.

10. Demografía y vida cotidiana

- Movimientos de población y colonización.

- Griegos en Oriente y orientales en el Mediterráneo.

- La vida cotidiana: familia, educación, ocio, espectáculos.

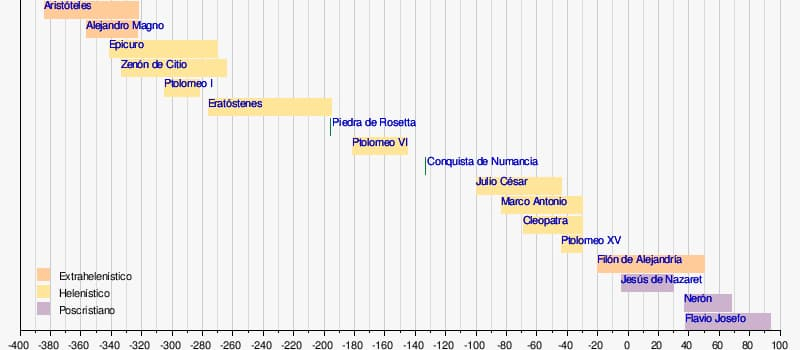

11. Cronología (400 a. C.–100 d. C.)

- Principales hitos políticos y culturales.

- Transición al dominio romano.

12. Legado del helenismo

- Influencia en Roma.

- Pervivencia en Bizancio.

- Impacto cultural en la civilización occidental.

Etimología

El término «helenístico» fue empleado por primera vez por el historiador alemán Johann Gustav Droysen en su obra Geschichte des Hellenismus (1836–1843). Droysen buscaba un concepto que permitiera designar la etapa de la historia griega comprendida entre la muerte de Alejandro Magno y la expansión de Roma, entendida no solo como un periodo cronológico, sino como una transformación cultural de gran alcance. El vocablo se formó a partir del verbo griego hellênizein (ἑλληνίζειν), que significa literalmente “hablar griego” o “comportarse como griego”, expresión que en la Antigüedad se aplicaba tanto a quienes pertenecían al mundo helénico como a los extranjeros que adoptaban su lengua, sus costumbres y su cultura. De ahí que el término «helenístico» no aluda exclusivamente a una identidad étnica, sino más bien a un fenómeno de difusión cultural, en el que la pertenencia a la Hélade se definía por el uso de la lengua común (koiné) y por la participación en un universo simbólico compartido.

El concepto introducido por Droysen fue muy influyente en la historiografía decimonónica, profundamente marcada por el romanticismo alemán, que tendía a clasificar las grandes épocas históricas bajo categorías culturales y espirituales. Para él, el helenismo constituía la expresión de un mundo griego transformado en civilización universal, donde lo helénico ya no estaba limitado a las polis clásicas, sino que se proyectaba sobre Egipto, Asia Menor y Oriente Próximo. Desde entonces, el término se consolidó en los estudios históricos, aunque no estuvo exento de debate. Algunos autores prefirieron hablar de “Grecia postclásica” o de “periodo alejandrino”, al considerar que «helenístico» reflejaba una visión demasiado marcada por los presupuestos culturales alemanes del siglo XIX.

Conviene distinguir además entre “helenismo” y “helenístico”. El primero se emplea en un sentido más amplio, tanto en historia como en filosofía, religión o literatura; incluso fue usado por el teólogo inglés Matthew Arnold en su obra Culture and Anarchy (1869), donde lo contraponía al “hebraísmo” como dos polos de la cultura occidental. “Helenístico”, en cambio, se utiliza para referirse de manera estricta al periodo histórico que se abre con la muerte de Alejandro Magno y concluye con la integración de los reinos helenísticos en el poder romano.

Hoy en día, el término conserva plena vigencia, pues designa no solo una etapa histórica, sino también una experiencia cultural caracterizada por el mestizaje, el cosmopolitismo y la universalización del legado griego. El uso de «helenístico» pone de relieve que este periodo fue mucho más que una continuación de la Grecia clásica: fue el momento en que lo griego se convirtió en un patrimonio compartido por pueblos de orígenes muy diversos, unidos por la lengua, el comercio, la ciencia, la religión y una nueva concepción del mundo.

Historia del periodo

La conquista de Alejandro Magno, siglo IV a. C.

La Venus de Médici. Es la mejor conservada de las 33 copias o versiones conocidas de una original perdida y que pudo realizar en los siglos III o II a. C.. Según Fleming y Honour, la primera pudo ser influenciada por la Afrodita de Cnido, aunque es menos idealizada y más rolliza y flácida, mostrando un atisbo de coquetería en su giro de cabeza y una actitud seductora con su gesto protector en las manos. Se denota el típico tratamiento del mármol en el período, buscando que su textura se asemejara a la suavidad y calidez de la carne para indicar elegancia, mundanidad y sofisticación a la vez. Foto: Wai Laam Lo. CC BY-SA 3.0. Original file (1,713 × 4,568 pixels, file size: 11.76 MB).

La figura de Alejandro Magno resulta inseparable del inicio del periodo helenístico. Hijo de Filipo II de Macedonia y discípulo de Aristóteles, Alejandro heredó un reino poderoso y un ejército disciplinado, forjado en las reformas militares de su padre. Tras asegurar su autoridad en Grecia y sofocar las revueltas que surgieron a la muerte de Filipo, emprendió la que sería una de las campañas militares más asombrosas de la Antigüedad: la conquista del Imperio persa. En apenas una década, entre 334 y 323 a. C., logró extender su dominio desde Macedonia hasta los confines de la India, forjando un imperio que unía Europa, Asia y parte de África bajo una sola autoridad.

La primera gran etapa de sus campañas se dirigió contra el Imperio aqueménida. En el año 334 a. C., Alejandro cruzó el Helesponto con un ejército relativamente reducido, pero altamente entrenado, y derrotó a los persas en la batalla del Gránico. Esta victoria le abrió las puertas de Asia Menor, donde fue recibido en muchas ciudades griegas como un liberador frente al dominio persa. Poco después, en 333 a. C., se enfrentó directamente al rey Darío III en la célebre batalla de Iso, en Cilicia. A pesar de estar en clara inferioridad numérica, la superior táctica macedonia deshizo a las tropas persas y obligó al Gran Rey a huir, dejando a su familia en manos de Alejandro. Con ello, el joven conquistador se erigió no solo en líder militar, sino también en heredero simbólico de la autoridad persa.

Tras asegurar Asia Menor, Alejandro puso rumbo hacia Egipto, cuya conquista supuso un paso decisivo en su campaña. En el 332 a. C. tomó la ciudad fenicia de Tiro tras un asedio memorable de siete meses, demostrando su tenacidad y capacidad estratégica. Ese mismo año entró en Egipto, donde fue recibido como un libertador frente al yugo persa. Los sacerdotes egipcios lo proclamaron faraón, y en el oasis de Siwa fue reconocido como hijo del dios Amón, lo que reforzó su aura divina y legitimó su poder en tierras africanas. Fue entonces cuando fundó Alejandría, ciudad llamada a convertirse en uno de los principales centros culturales, económicos y científicos del mundo antiguo. El trazado urbano de la nueva ciudad, encargado al arquitecto Dinócrates de Rodas, respondía a un plan racional y monumental, con amplias avenidas, puertos estratégicos y una localización privilegiada en el delta del Nilo, lo que aseguraba su prosperidad futura.

Tras su estancia en Egipto, Alejandro reanudó la campaña contra Persia. En el 331 a. C. derrotó de manera decisiva a Darío III en la batalla de Gaugamela, en Mesopotamia, lo que supuso el colapso definitivo del Imperio aqueménida. A continuación, entró triunfante en Babilonia, Susa y Persépolis, donde, en un acto cargado de simbolismo, permitió el saqueo e incendio de los palacios reales, presentándose como vengador de las invasiones persas contra Grecia en siglos anteriores. La conquista de las capitales persas le dio acceso a enormes riquezas, con las cuales pudo consolidar su poder y financiar nuevas campañas.

Pero la ambición de Alejandro no se detuvo allí. Tras la muerte de Darío, asesinado por sus propios sátrapas, el rey macedonio emprendió una larga expedición hacia las regiones orientales del antiguo imperio. Se adentró en Bactriana y Sogdiana (actuales Afganistán y Asia Central), donde tuvo que enfrentarse a una resistencia feroz que le obligó a recurrir a nuevas tácticas militares y a alianzas políticas, como su matrimonio con la princesa Roxana. En estas campañas orientales se aprecia el germen del sincretismo cultural helenístico: Alejandro fundó ciudades, instaló colonos griegos y promovió la mezcla entre macedonios y pueblos locales, con la intención de consolidar un imperio unido por lazos familiares, administrativos y culturales.

El último gran episodio de su conquista fue la expedición a la India. En el 326 a. C., Alejandro cruzó el río Indo y se enfrentó al rey Poros en la batalla del Hidaspes. A pesar de la resistencia india y del uso de elefantes de guerra, el ejército macedonio obtuvo la victoria, y Alejandro, impresionado por el valor de su enemigo, lo confirmó como gobernante local bajo su autoridad. Sin embargo, el agotamiento de las tropas, que llevaban más de ocho años de campaña ininterrumpida, obligó al rey a detener su avance. Ante la negativa de sus soldados a continuar hacia el Ganges, se vio forzado a regresar, no sin antes fundar nuevas ciudades y dejar guarniciones en los territorios conquistados.

En su regreso, Alejandro atravesó el desierto de Gedrosia, en una travesía durísima que diezmó a su ejército, y regresó finalmente a Babilonia, donde comenzó a planear nuevas expediciones, entre ellas la conquista de Arabia. No obstante, la muerte le sorprendió en el 323 a. C., a la edad de treinta y dos años, en circunstancias todavía envueltas en misterio. Su repentina desaparición dejó un imperio vastísimo y sin una sucesión clara, lo que dio inicio a las luchas de sus generales, los diádocos, y a la fragmentación del poder en varios reinos helenísticos.

La obra de Alejandro no fue solo la de un conquistador militar. Allí donde iba, fundaba ciudades con trazado griego, que servían como núcleos administrativos y militares, pero también como centros de difusión cultural. Se calcula que fundó más de setenta urbes, entre ellas Alejandría en Egipto, Alejandría Eschate en Asia Central o Bucefalia en la India, dedicadas a su caballo Bucefalo. Estas fundaciones garantizaron la difusión del idioma griego, del arte helénico y de las instituciones cívicas, transformando para siempre el mapa cultural de Oriente.

La conquista de Alejandro Magno, aunque breve en el tiempo, abrió una nueva era en la historia universal. Su imperio no sobrevivió intacto, pero su legado fue profundo: los reinos helenísticos que surgieron de su disolución mantuvieron viva la fusión entre Grecia y Oriente, dando origen a una civilización mestiza que marcaría de manera decisiva el rumbo de la Antigüedad.

La imagen que compartimos corresponde a un fragmento del famoso Mosaico de Alejandro (siglo I a. C.), hallado en la Casa del Fauno de Pompeya y conservado hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.

Este mosaico representa la célebre Batalla de Issos (333 a. C.), en la que Alejandro Magno derrotó al rey persa Darío III. Se trata de una de las piezas más importantes del arte helenístico por su dramatismo y riqueza de detalles.

En el fragmento que se aprecia en tu imagen se distinguen dos elementos principales:

A la izquierda, Alejandro Magno, montado en su caballo Bucéfalo, con armadura y lanza en mano, avanzando decidido hacia su enemigo. Su rostro transmite concentración y valentía.

A la derecha, Darío III de Persia, en su carro de guerra, rodeado por guardias que intentan protegerlo. El rey, con gesto de angustia, extiende la mano hacia Alejandro, en una mezcla de súplica y desesperación. Detrás, se observa la formación persa con largas lanzas.

El mosaico no solo es un testimonio artístico, sino también una fuente histórica y propagandística: glorifica a Alejandro como héroe militar, símbolo del poder helenístico, mientras muestra la derrota y vulnerabilidad del monarca persa.

Se considera que el mosaico es copia romana de un original griego pintado, posiblemente por Filoxeno de Eretria o Apeles, lo que lo convierte en una obra clave para entender cómo se representaba el ideal del conquistador macedonio en la Antigüedad.

Unknown author – Self-photographed by Berthold Werner, Naples National Archaeological Museum, May 2013. Alexander Mosaic, House of the Faun, Pompeii. Public domain.

El período de los diádocos, 323–281 a. C.

Artículo principal: Diádocos

De esta forma, los llamados diádocos (διάδοχοι, «sucesores»), es decir, los generales de Alejandro Magno, empezaron a combatir entre sí por el control del imperio durante 40 años hasta el año 281 a. C.. En el proceso, la familia del fenecido rey de Macedonia, su madre Olimpia, su hermana Cleopatra, y sus dos hijos fueron asesinados y su imperio rápidamente se fragmentó. Inicialmente se pensó en un regente, eligiéndose al viejo general Antípatro de Macedonia, quien murió sorpresivamente y Pérdicas asumió el cargo, pero cuando intentó someter al sátrapa de Egipto, Ptolomeo, fue asesinado y la regencia fue disputada entre Casandro, hijo de Antípatro, y Poliperconte, nombrado por Antípatro. Casandro se alió con los sátrapas Ptolomeo, Lisímaco y Antígono contra Poliperconte y Eumenes, venciendo los primeros. La disputa por quien era el guardián de los reyes se resolvió cuando la familia real fue asesinada por Casandro y los sátrapas se proclamaron abiertamente reyes. De estos, Antígono se consideraba el legítimo heredero de todo el imperio y creó el reino más fuerte, pero fue vencido y muerto por una alianza de los demás diádocos en Ipsos. Luego, los vencedores siguieron disputándose el botín hasta la muerte de Lisímaco en Corupedio y el regicidio del antiguo oficial de Alejandro Magno, Seleuco. El profesor John Warry especulaba que quizás Alejandro III, poco antes de morir, vio que era inevitable la fragmentación y guerra civil entre esos señores de la guerra y por ello no se molestó en nombrar un sucesor.

La muerte de Alejandro Magno en el 323 a. C. abrió un vacío de poder de dimensiones colosales. El joven conquistador había creado un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, pero no dejó un heredero capaz de asumir el mando. Su único hijo póstumo, Alejandro IV, era todavía un niño, y su hermanastro Filipo Arrideo padecía limitaciones mentales que lo incapacitaron para gobernar con autonomía. Esta situación desembocó en un escenario de incertidumbre en el que los principales generales del difunto rey —los llamados diádocos, es decir, “sucesores”— se disputaron el control de los territorios conquistados.

En un primer momento se intentó mantener una ficción de unidad, con Arrideo y Alejandro IV reconocidos nominalmente como reyes, bajo la regencia de Pérdicas. Sin embargo, las ambiciones personales pronto estallaron en conflicto. La figura de Pérdicas, que aspiraba a mantener cohesionada la herencia de Alejandro, se enfrentó a la oposición de otros generales como Antígono, Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco o Casandro, quienes veían la oportunidad de consolidar sus propios dominios. La rivalidad desembocó en una serie de guerras sucesorias, conocidas como las Guerras de los Diádocos, que se prolongaron durante más de cuatro décadas y estuvieron marcadas por alianzas cambiantes, intrigas palaciegas y enfrentamientos sangrientos.

Uno de los episodios iniciales fue la pugna entre Pérdicas y Ptolomeo por el control de Egipto. Pérdicas, que había intentado trasladar el cuerpo de Alejandro a Macedonia como símbolo de legitimidad, vio cómo Ptolomeo interceptaba el cortejo fúnebre y depositaba el cadáver en Menfis, y más tarde en Alejandría, lo que reforzó su prestigio y arraigo en la tierra del Nilo. La derrota y muerte de Pérdicas en el 321 a. C. abrió una nueva etapa de enfrentamientos, en la que cada general trató de consolidar su posición territorial.

A lo largo de los años siguientes, Macedonia y Grecia fueron escenario de la lucha entre Casandro, hijo de Antípatro, y Poliperconte, antiguo regente. Casandro terminó imponiéndose y eliminó a Alejandro IV y a su madre Roxana, asegurando así la desaparición de la dinastía argéada. Mientras tanto, en Asia, Antígono Monóftalmos —apodado así por haber perdido un ojo en combate— logró reunir un vasto poder en Asia Menor y aspiró a restaurar la unidad imperial bajo su mando. Su ambición alarmó al resto de los diádocos, que formaron una gran coalición para detenerlo.

El clímax de estas luchas llegó en la batalla de Ipsos, en el 301 a. C., donde las fuerzas coaligadas de Seleuco, Lisímaco y Casandro derrotaron a Antígono, quien murió en combate. Su hijo Demetrio Poliorcetes, célebre por sus habilidades en el asedio de ciudades, sobrevivió y mantuvo un papel relevante en Grecia, aunque ya sin el poder expansivo de su padre. Ipsos marcó la confirmación de la división del imperio de Alejandro y el inicio de una nueva configuración política en el mundo helenístico.

De las guerras de los diádocos surgieron los grandes reinos que dominarían los siglos posteriores. En Egipto se consolidó la dinastía de los Ptolomeos, con Ptolomeo I Sóter como fundador, estableciendo su capital en Alejandría, que pronto se convirtió en un centro cultural y económico de primer orden. En Asia, Seleuco I Nicátor edificó un imperio inmenso, que abarcaba desde Siria hasta Persia y parte de la India, con capitales en Seleucia del Tigris y Antioquía. En Tracia y Asia Menor, Lisímaco se aseguró un reino propio hasta su derrota final frente a Seleuco. En Macedonia, la situación fue más inestable, pero finalmente los Antigónidas, descendientes de Antígono Monóftalmos, lograron establecerse como dinastía dominante a partir de Demetrio y, más tarde, de su nieto Antígono II Gonatas.

El periodo de los diádocos fue, en definitiva, una época de transición caótica y violenta, en la que el sueño de un imperio unificado bajo un solo cetro se desvaneció para dar paso a una estructura plural de monarquías helenísticas. Aunque nacidas de la ambición personal de los generales de Alejandro, estas dinastías no se limitaron a heredar su poder militar, sino que construyeron nuevos estados centralizados, con administración propia, moneda, ejército permanente y un marcado carácter helenístico. Su consolidación sentó las bases del mundo que dominaría la política, la cultura y la economía del Mediterráneo oriental hasta la expansión de Roma.

El equilibrio del siglo III a. C.

De esta forma, se estableció a inicios del siglo III a. C. un precario equilibrio entre las tres dinastías descendientes de los diádocos, los llamados epígonos (επιγονος, «los nacidos después»): los antigónidas en Macedonia, los seléucidas en Medio Oriente y los ptolemaicos en Egipto. Se les unían estados menores relacionados con ellos, como los atálidas en el Reino de Pérgamo, Magas de Cirene, Hierón II de Siracusa y los reinos de la costa anatolia del mar Negro (Bitinia, Paflagonia, Ponto, Capadocia, Armenia y Atropatene). Sin embargo, equilibrio no significó la paz, pues seléucidas y ptolemaicos continuaron gastando sus recursos en guerras por el control del Levante, destacando el gran choque en Rafia. Las anteriores guerras permitieron a las polis griegas recuperar parte de su independencia, aunque muchas habían perdido definitivamente su poder e influencia.

En el caso de los seléucidas, su extenso y heterogéneo imperio demostró ser difícil de mantener y pronto sus monarcas empezaron a perder el control de varias partes hasta que Antíoco III el Grande consiguió revitalizarlo a finales de la centuria. En el proceso, a mediados de siglo, Diodoto I se proclamó independiente y creó el Reino grecobactriano, pero Antíoco III conseguiría reimponer la soberanía seléucida durante su campaña oriental.

Por su parte, los ptolemaicos vivieron una esplendorosa centuria gracias a reyes buenos y estables. El antes sátrapa y luego rey Ptolomeo I supo mantenerse al margen de las guerras de los demás diádocos en la medida de lo posible y asegurar su dominio sobre Egipto, fundando ciudades y atrayendo colonos para generar una nueva clase gobernante. Adoptó los rituales y el arte de la religión egipcia al darse cuenta de que no podía helenizar a los nativos, pero también fue un mecenas de las artes y la literatura. Murió pacíficamente en 283 a. C., siendo sucedido por su hijo Ptolomeo II Filadelfo, con quien el mecenazgo y la prosperidad económica continuaron, convirtiendo a Egipto en la principal potencia naval del Mediterráneo, pero también se iniciaron las disputas por la Celesiria con los seléucidas. Sabedores que para que su reino fuera rico y poderoso, no podían permanecer aislados. Los tolemaicos construyeron una gran flota y establecieron «puntos de apoyo» en la Hélade y zonas helenizadas del Levante, Chipre y la costa sur de Asia Menor; desde tiempos muy remotos, los egipcios buscaron dominar zonas como el Levante para tener una zona defensiva frente a los poderes de Anatolia, Siria y Mesopotamia. Con su capital en el extremo norte del país, algo impensable para los faraones antiguos, nunca avanzaron al sur de la primera catarata hacia Nubia: «El Egipto ptolemaico era más una potencia mediterránea y menos africana que el antiguo Egipto faraónico». Con Ptolomeo III Evergetes llegaron a invadir el reino de los seléucidas y conquistar algunas partes de Asia Menor, marcando los límites de su expansión territorial. Finalmente, durante el reinado Ptolomeo IV Filopátor el gobierno cayó en manos de ministros corruptos por la dejadez del monarca que impidieron sacar cualquier provecho diplomático de la victoria en Rafia y en el país empezaron a estallar revueltas entre los nativos.

A inicios de siglo también se dio una invasión de celtas que vencieron a un ejército de polis griegas en Termópilas e intentaron saquear Delfos, pero acabaron siendo masacrados. Sin embargo, en Macedonia fueron capaces de vencer y matar al rey Ptolomeo Cerauno. Dicho reino había perdido muchos hombres en edad militar en las últimas décadas, pues Alejandro Magno y los diádocos los reclutaron para sus campañas. Además, había atravesado décadas de guerras civiles que acabaron con la mencionada extinción de la familia real hasta que en 277 a. C., Antígono II Gónatas pudo asegurar el trono (era nieto del diádoco Antígono I), aniquilar a los celtas y derrotar a atenienses, espartanos y ptolemaicos que intentaban acabar con el poder macedonio en Grecia. Por su parte, los celtas cruzaron el mar de Mármara, entraron en Anatolia y fundaron Galacia hasta ser vencidos por Antíoco I. Sin embargo, por décadas continuaron chantajeando a los pequeños reinos de la región hasta que Atalo I los derrotó. A partir de ese momento, el insignificante reino de los atálidas se volvió una potencia que dominó Anatolia durante un breve lapso de tiempo.

La dinastía antigónida fue capaz de reconstruir el poder militar de Macedonia, aunque jamás fue tan rica como los ptolemaicos o seléucidas. Su descendiente, Antígono III, logró vencer a dárdanos, ilirios, etolios, tesalianos y espartanos. Sin embargo, su sucesor Filipo V se involucró en la segunda guerra púnica como aliado de Aníbal Barca e incitó las políticas antirromanas en las polis griegas. Finalmente, fue vencido en Cinoscéfalas, viéndose recluido a Macedonia y sufriendo una paz muy dura en términos financieros y militares. Los romanos no se anexaron Macedonia, prefirieron tenerla como un estado tapón con los bárbaros del norte. Mientras, liberadas de la influencia macedonia, las polis griegas interpretaron la situación como un retorno a la completa independencia sin entender que los romanos esperaban su lealtad en una relación de patrón-cliente. Ante la mayor intervención en su política interna, muchas ciudades empezaron a enfrentarse sin éxito a los romanos e incluso pidieron la intervención de Antíoco III, quien también falló.

El llamado “equilibrio del siglo III a. C.” designa una fase de relativa estabilidad dinámica en el mundo helenístico, en la que ninguna potencia logró una hegemonía duradera y las tres grandes monarquías —antigónida en Macedonia y Grecia, seléucida en Asia y ptolemaica en Egipto— se contuvieron mutuamente mediante una combinación de diplomacia, guerras limitadas y alianzas cambiantes con actores menores como Pérgamo, Rodas y las ligas helénicas. Tras el huracán sucesorio de los diádocos, el mapa político quedó más o menos asentado: los Antigónidas restablecieron el poder macedonio sobre Grecia, los Seléucidas articularon un imperio vastísimo y policéntrico desde Siria hasta Mesopotamia y el Irán, y los Ptolomeos consolidaron en Egipto un reino próspero, navalmente poderoso y culturalmente magnetizante. En este marco, el equilibrio no fue un alto el fuego, sino un juego de fuerzas en permanente ajuste, donde las operaciones militares, los matrimonios dinásticos, los tratados y la propaganda real buscaban inclinar la balanza sin romperla del todo. En el extremo occidental, Antígono II Gonatas (277–239) consiguió, tras la amenaza gálata y la inestabilidad heredada, afirmarse como árbitro de Grecia: controló Macedonia y una malla de guarniciones en plazas estratégicas, afrontó la hostilidad de Atenas y Esparta y sofocó la llamada guerra cremónidea (267–261), alentada por Ptolomeo II para desbordar a Macedonia desde el Egeo. La victoria antigónida consolidó una hegemonía terrestre en Grecia, aunque siempre discutida por las ligas aquea y etolia, que practicaban su propia diplomacia y servían con frecuencia de piezas en el tablero mayor. En el mar, los Antigónidas disputaron a los Ptolomeos el dominio de las rutas y las islas, con choques navales en el Egeo que, aun con resultados oscilantes, confirmaron que ninguna de las dos coronas podía anular a la otra sin comprometer su retaguardia. En el corazón del ecúmene helenístico, los Seléucidas vivieron un siglo de construcción estatal y tensiones centrífugas. Antíoco I y Antíoco II defendieron Asia Menor y Siria frente a la presión naval ptolemaica, mientras que, en las profundidades orientales, Bactria y Partia comenzaron a emanciparse a mediados de siglo, recordando los límites de la autoridad desde Antioquía o Seleucia del Tigris. La relación con Egipto se ritualizó en una serie de “Guerras sirias” que jalonan el siglo: la primera (274–271) y la segunda (260–253) dejaron un statu quo costoso; la tercera (246–241), desencadenada por la crisis dinástica seléucida, permitió a Ptolomeo III irrumpir con éxito en Siria y Mesopotamia, exhibiendo la capacidad logística y financiera alejandrina; y la cuarta (219–217), ya con Antíoco III, se saldó con Rafia (217) y la momentánea preservación ptolemaica de Celesiria. Estos choques, por intensos que fueron, no desembocaron en anexiones irreversibles durante el siglo III, precisamente porque cada victoria tenía su contrapeso: las extensiones territoriales seléucidas enfrentaban problemas de control provincial; la potencia naval y el oro egipcios no siempre se traducían en ventajas duraderas en tierra; la fuerza macedonia, superior en campaña, encontraba el freno político de unas poleis y ligas celosas de su autonomía, y la constante intromisión de las otras cortes. Egipto, por su parte, brilló como thalassocracia. Los Ptolomeos combinaron una administración fiscal de gran rendimiento —centrada en la agricultura nilótica y el comercio del Mediterráneo oriental— con una política exterior de “cordón sanitario”: bases navales, subsidios a aliados (Rodas, ciudades del Egeo), apoyo a coaliciones antagónicas a Macedonia en Grecia y una diplomacia matrimonial de largo alcance (como el enlace de Antíoco II con Berenice, hija de Ptolomeo II, que pretendía fijar la paz y terminó incubando la Tercera Guerra Siria). La corte alejandrina convirtió la superioridad económica en flotas, mercenarios, elefantes africanos y, no menos importante, en prestigio cultural: ese capital simbólico —biblioteca, museo, culto dinástico— reforzaba su autoridad moral entre las ciudades griegas y hacía de Alejandría un polo de atracción para técnicos y capitanes. Al mismo tiempo, el equilibrio del siglo se sostuvo por un cinturón de poderes intermedios con agendas propias. Pérgamo, primero bajo Filetairo y luego con Eumenes I y Átalo I, explotó hábilmente la rivalidad entre Seleúcidos y Ptolomeos para afirmarse en Asia Menor, conteniendo a los gálatas y erigiéndose en aliado de conveniencia de quien mejor sirviera sus intereses; Rodas, república comercial y naval, actuó como garante de la libertad de navegación y árbitro de conflictos insulares, interesada en mantener abiertas las rutas del grano y de los metales; las ligas aquea y etolia, finalmente, alternaron cooperación y conflicto con Macedonia y con Egipto según dictaban las coyunturas locales. A esta urdimbre se sumaron instrumentos de “paz armada” típicamente helenísticos: tratados que fijaban fronteras y rehenes, reconocimientos recíprocos de títulos reales, fundaciones urbanas y colonias militares (katoikiai) para asegurar corredores, emisión de monedas con iconografía dinástica que afirmaba derechos y victorias, y una activa política de dones a santuarios panhelénicos para cultivar legitimidad. El resultado fue un concierto multipolar: las campañas eran frecuentes y a veces espectaculares, pero tendían a objetivos limitados —islas, pasos, satrapías clave— y concluían con arreglos que restablecían, bajo nuevas condiciones, la convivencia competitiva de las tres coronas. Hacia finales del siglo, las fisuras se hicieron visibles —pérdidas seléucidas en el este, signos de fatiga en Egipto tras Rafia, reacomodos macedonios frente a las ligas—, pero durante la mayor parte del III a. C. el mundo helenístico funcionó como un sistema de pesos y contrapesos en el que Antigónidas, Seléucidas y Ptolomeos, más que aniquilarse, se necesitaban: cada uno era el límite del otro y, a la vez, su interlocutor indispensable.

Mapa del Imperio macedonio creado por las campañas de Alejandro Magno. En rojo aparecen las ciudades que el monarca fundó y en flechas negras la progresión de su expedición. Original file (1,990 × 951 pixels, file size: 1.14 MB,). Autor: Ras67 y Captain Blood. CC BY-SA 3.0.

El final político del helenismo y el auge romano, siglo II a. C.

Durante el siglo II a. C., todos los reinos helenísticos se vieron afectados por la creciente influencia de los romanos. En Egipto, la debilidad iniciada con Ptolomeo IV no cambio con su hijo, Ptolomeo V, quien subió al trono siendo un niño, pero acabó alcanzando un final exitoso para las guerras con los seléucidas a pesar de que Antíoco III y Filipo V planearon dividir su reino. Además, fue el primero de su dinastía en coronarse faraón en una ceremonia nativa en Menfis en 196 a. C.. Su hijo, Ptolomeo VI, también fue entronizado siendo un niño y con él se inició un período de asesinatos, destierros y guerras civiles. Incluso se ha teorizado que los matrimonios incestuosos de la familia pudieron afectar negativamente las capacidades mentales de las generaciones posteriores de ptolemaicos. A mediados de la centuria, los pretendientes al trono recayeron cada vez más en el hábito de pedir la ayuda de los romanos para conseguir el poder, lo que significó una paulatina pérdida de independencia.

En Asia, en el proceso de revitalizar su reino, Antíoco III acabó enfrentándose a los romanos y fue vencido, viéndose expulsado de Anatolia o Asia Menor hasta los montes Tauros en 188 a. C.. Su debilidad se hizo patente en 168 a. C., cuando Antíoco IV Epífanes estaba por invadir Egipto y una embajada romana le obligó a retirarse. Al mismo tiempo, Antíoco IV intentó helenizar por la fuerza a los judíos, ocasionando el surgimiento de los macabeos y la pérdida de Judea. Sin embargo, el mayor problema para los seléucidas vino del Oriente con los arsácidas creando el Imperio parto a sus expensas. A mediados de siglo, ante tal debilidad, surgieron en Mesopotamia numerosas dinastías locales que proclamaron su independencia de los seléucidas. El problema fue tal que en cuando los reyes Demetrio II y Antíoco VII intentaron recuperar los territorios perdidos, el primero fue capturado en 139 a. C., y el segundo muerto en 129 a. C.. Tras vencer a Antíoco VII, el rey arsácida Fraates II se decidió a invadir Siria, pero sus dominios fueron amenazados en el este por los tocarios, quienes le vencieron y dieron muerte poco después. Después de esta última derrota, los seléucidas se sumergieron en guerras civiles y dejaron de ser un gran poder en el escenario internacional. Luego, el arsácida Mitrídates II el Grande conquistó definitivamente Mesopotamia y convirtió en vasallos a los reinos menores de Caracene, Adiabene, Sofene, Osroene, Corduene y Zabdicene, mientras que otorgó autonomía a las ciudades Seleucia del Tigris, Nínive y Hatra.

En cuanto a los grecobactrianos, recuperaron su independencia después del retorno de Antíoco III a Mesopotamia siendo coronado Eutidemo I. Con Demetrio I se expandieron al valle del río Indo y aún más al este, pero Eucrátides el Grande se rebeló y derrocó a su dinastía, apoderándose de Bactria. Así se formaron dos dinastías rivales, los eutidémicos en el subcontinente indio gobernando el Reino indogriego y los eucrátidas en Bactria. Estos últimos desaparecieron a mediados de siglo por la invasión de los sakas y luego de los tocarios.

En Macedonia, Filipo V siguió generando desconfianza entre los romanos, especialmente después de vencer y desplazar a algunas tribus tracias. Finalmente, fue sucedido por su hijo antirromano Perseo, quien renovó su alianza con Roma, pero buscó el apoyo de los seléucidas y consolidar su poder en Macedonia y Grecia. Esto acabó por llevar a la República romana a declararle la guerra, siendo vencido definitivamente en Pidna. El cada vez mayor involucramiento romano en la política griega y los errores de juicio de los antigónidas para enfrentar esa situación llevaron a que fuera la primera monarquía helenística en desaparecer. Poco después, en 146 a. C., la independencia de las polis griegas también desapareció, evento simbolizado por el saqueo de Corinto. Todas las ligas entre polis fueron disueltas, las democracias reemplazadas por aristocracias y toda la Hélade quedó a cargo del gobernador de la provincia de Macedonia. Las ciudades-estado griegas perdieron su autonomía política, pero también finalizaron los siglos de conflictos entre ellas.

El final político del helenismo se produjo de manera gradual a lo largo del siglo II a. C., cuando Roma, inicialmente una potencia itálica en expansión, comenzó a intervenir cada vez con mayor decisión en los asuntos de Macedonia y Grecia. Tras haber derrotado a Cartago en las guerras púnicas y asegurado su hegemonía en el Mediterráneo occidental, los romanos dirigieron su atención hacia el oriente helénico, donde las monarquías sucesoras de Alejandro Magno habían entrado en un claro proceso de debilitamiento interno. Las guerras macedónicas, desarrolladas entre 214 y 148 a. C., marcaron la progresiva pérdida de independencia de los reinos helenísticos frente a Roma. La derrota del rey Filipo V de Macedonia en Cinoscéfalos (197 a. C.) supuso el primer gran triunfo romano en suelo griego y puso de manifiesto la superioridad táctica de las legiones sobre la falange macedonia. Aunque los romanos proclamaron la “libertad de los griegos” en los Juegos Ístmicos del 196 a. C., lo cierto es que a partir de entonces Grecia quedó bajo tutela romana.

El proceso continuó con la batalla de Pidna en 168 a. C., en la que el último gran rey macedonio, Perseo, fue derrotado y hecho prisionero. Macedonia quedó dividida en repúblicas bajo control romano y, pocos años más tarde, se transformó en una provincia dependiente de Roma. Grecia, por su parte, sufrió un destino parecido tras la destrucción de Corinto en el 146 a. C., símbolo del sometimiento definitivo de las polis a la autoridad romana. En paralelo, las otras monarquías helenísticas también entraban en declive. Los Ptolomeos, aunque aún ricos gracias a los recursos de Egipto, se vieron desgastados por luchas dinásticas internas y por la presión exterior, mientras que los Seléucidas, afectados por la fragmentación territorial y la independencia de Partia y Bactriana, perdieron su antigua grandeza y se vieron obligados a aceptar la creciente influencia de Roma en sus asuntos.

Este lento pero inexorable proceso significó que, a finales del siglo II a. C., el panorama político del Mediterráneo oriental estaba radicalmente transformado. El mundo helenístico, nacido de las conquistas de Alejandro, había dado paso a una nueva realidad en la que Roma se erigía como árbitro y potencia dominante. No obstante, aunque las monarquías helenísticas desaparecieron como estados independientes, su legado cultural, artístico y científico no se desvaneció. Al contrario, Roma lo asimiló, lo difundió y lo convirtió en parte esencial de la civilización occidental. De este modo, el final político del helenismo no significó la desaparición de lo griego, sino su universalización bajo el marco del Imperio romano.

Conquista romana, siglo I a. C.

La conquista romana del mundo helenístico alcanzó su culminación en el siglo I a. C., cuando Egipto, último gran reino heredero de Alejandro Magno, cayó bajo la autoridad de Roma tras la muerte de Cleopatra VII. Este desenlace fue el resultado de un largo proceso de expansión que había comenzado en los siglos anteriores, con la derrota de Macedonia y Grecia en el siglo II a. C., y que continuó con la progresiva debilitación de los reinos seléucida y ptolemaico. Durante este periodo, Roma no solo extendió su poder militar y político sobre Oriente, sino que también absorbió las instituciones, el arte y la ciencia del helenismo, integrándolos en el tejido cultural del Imperio.

La figura de Cleopatra VII, última soberana de la dinastía ptolemaica, simboliza el ocaso de una era. Inteligente, carismática y formada en la tradición helenística, Cleopatra intentó mantener la independencia de Egipto frente al empuje romano mediante una hábil política diplomática y personal, que incluyó sus célebres alianzas con Julio César primero y con Marco Antonio después. Sin embargo, el enfrentamiento entre Marco Antonio y Octavio, heredero de César, selló el destino de Egipto. La batalla de Accio en el 31 a. C., librada en las aguas de Grecia, decidió la contienda en favor de Octavio. Un año más tarde, con la derrota final de Antonio y Cleopatra y el suicidio de ambos en Alejandría, Egipto fue convertido en provincia romana y pasó a ser administrado directamente por el emperador, como fuente privilegiada de trigo para alimentar a Roma.

Con la anexión de Egipto, el último bastión político del helenismo desapareció. El mundo nacido de las conquistas de Alejandro quedaba así incorporado a la órbita romana. Sin embargo, esta absorción no significó el fin de la cultura helenística, sino más bien su difusión a escala aún mayor. Roma, lejos de rechazar lo griego, lo adoptó con entusiasmo. Las artes, la filosofía, la literatura y las ciencias helenísticas se integraron en la vida romana, influyendo de manera decisiva en la formación de la cultura occidental. La lengua griega, en su forma común (koiné), siguió siendo el vehículo principal del comercio, la diplomacia y la producción intelectual en Oriente, mientras el latín dominaba en Occidente. Así, el Imperio romano se convirtió en una civilización bilingüe y bicultural, en la que la herencia griega encontró nuevas vías de continuidad.

Bajo el dominio romano, muchas ciudades helenísticas conservaron su dinamismo. Alejandría siguió siendo un centro de comercio y de saber, con su biblioteca y su museo, aunque bajo la vigilancia de los prefectos romanos. Antioquía, Pérgamo y Éfeso continuaron brillando como focos de cultura y urbanismo, ahora dentro de un imperio que aseguraba comunicaciones y estabilidad a gran escala. Incluso la religión experimentó una fusión más intensa: los cultos mistéricos de origen helenístico, como los de Isis o Serapis, se expandieron por todo el Mediterráneo, preparando el terreno para la posterior universalización de nuevas religiones como el cristianismo.

De este modo, aunque el helenismo desapareció como realidad política independiente con la caída de Cleopatra, su espíritu sobrevivió y se transformó bajo Roma. La conquista del siglo I a. C. no fue tanto una aniquilación como una integración: Roma heredó el legado de Alejandro y lo proyectó más allá de lo que el macedonio había soñado, extendiéndolo por Europa occidental y el norte de África. El helenismo, bajo dominio romano, dejó de ser patrimonio de unos pocos reinos para convertirse en un elemento constitutivo de la civilización clásica.

En Anatolia, al trono póntico ascendió Mitrídates el Grande, quien inició una política expansionista que le permitió conquistar la península de Crimea, pero también desencadeno las guerras mitridáticas con Roma que acabaron en su suicidio. Su aliado y yerno, el rey armenio Tigranes el Grande conquistó los pequeños reinos de la Mesopotamia septentrional (el armenio de Sofene, los asirios de Corduene y Adiabene, el árabe de Osroene y el medo de Atropatene) y los remanentes de los seléucidas en el Levante, pero después de su derrota en la tercera guerra mitridática cayeron bajo la influencia romana. En el reordenamiento que se dio en el Medio Oriente, el general romano Cneo Pompeyo Magno depuso al último monarca seléucida, Filipo II, y creó la provincia de Siria, creándose al este de la misma un cinturón de reinos árabes clientes de Roma, como Palmira, que se volvió un punto de comercio entre romanos y partos sin estar bajo el poder de ninguno. Entre tanto, en el este de Anatolia el proceso de helenización había sido exitoso en los reinos de Capadocia y de Comagene. En Egipto, los últimos reyes ptolemaicos no heredaron a Roma su reino, pero debido a las riñas familiares sus entronizaciones se debieron a su influencia, especialmente desde la dictadura de Lucio Cornelio Sila. De hecho, la dependencia fue tal que ninguno de estos monarcas pudo mantenerse en el trono sin ese soporte. La última reina efectivamente gobernante, Cleopatra VII, buscó activamente el apoyo de caudillos romanos como Cayo Julio César y luego Marco Antonio, quienes se volvieron sus parejas. Cuando fue vencida por Cayo Julio César Octaviano acabó suicidándose y su reino fue anexado a Roma, siendo el último gran Estado helenístico en desaparecer. El último reino helenístico independiente fue el indogriego de los eutidémicos, derrocados por los sakas a finales del siglo.

“Foto general del Altar de Pérgamo, siglo II a. C., con la célebre Gigantomaquia en sus frisos. Museo de Pérgamo, Berlín.” Original file (4,483 × 1,367 pixels, file size: 2.14 MB). Autor: Lestath.

El helenismo fue, en esencia, la primera gran experiencia de globalización cultural de la Antigüedad. Surgido de las conquistas fulgurantes de Alejandro Magno, se extendió desde las riberas del Mediterráneo hasta las llanuras de Asia Central y las orillas del Indo, llevando consigo la lengua, las instituciones y el espíritu de Grecia, pero fundiéndolos con las tradiciones milenarias de Egipto, Mesopotamia, Persia e India. En ese mestizaje, en esa continua interacción de pueblos, credos y costumbres, residió su verdadera originalidad: lo griego dejó de ser solo griego para convertirse en patrimonio compartido de un mundo vasto y diverso.

Políticamente, el helenismo fue el tiempo de las monarquías sucesoras de Alejandro. Los Ptolomeos en Egipto, los Seléucidas en Asia y los Antigónidas en Macedonia dieron forma a estados centralizados que combinaron elementos griegos y orientales, creando estructuras de poder estables aunque siempre amenazadas por rivalidades internas y presiones externas. A través de guerras, alianzas y matrimonios dinásticos, estos reinos compitieron entre sí durante siglos, en un frágil equilibrio que mantuvo viva la memoria del imperio alejandrino al tiempo que inauguraba nuevas formas de organización política.

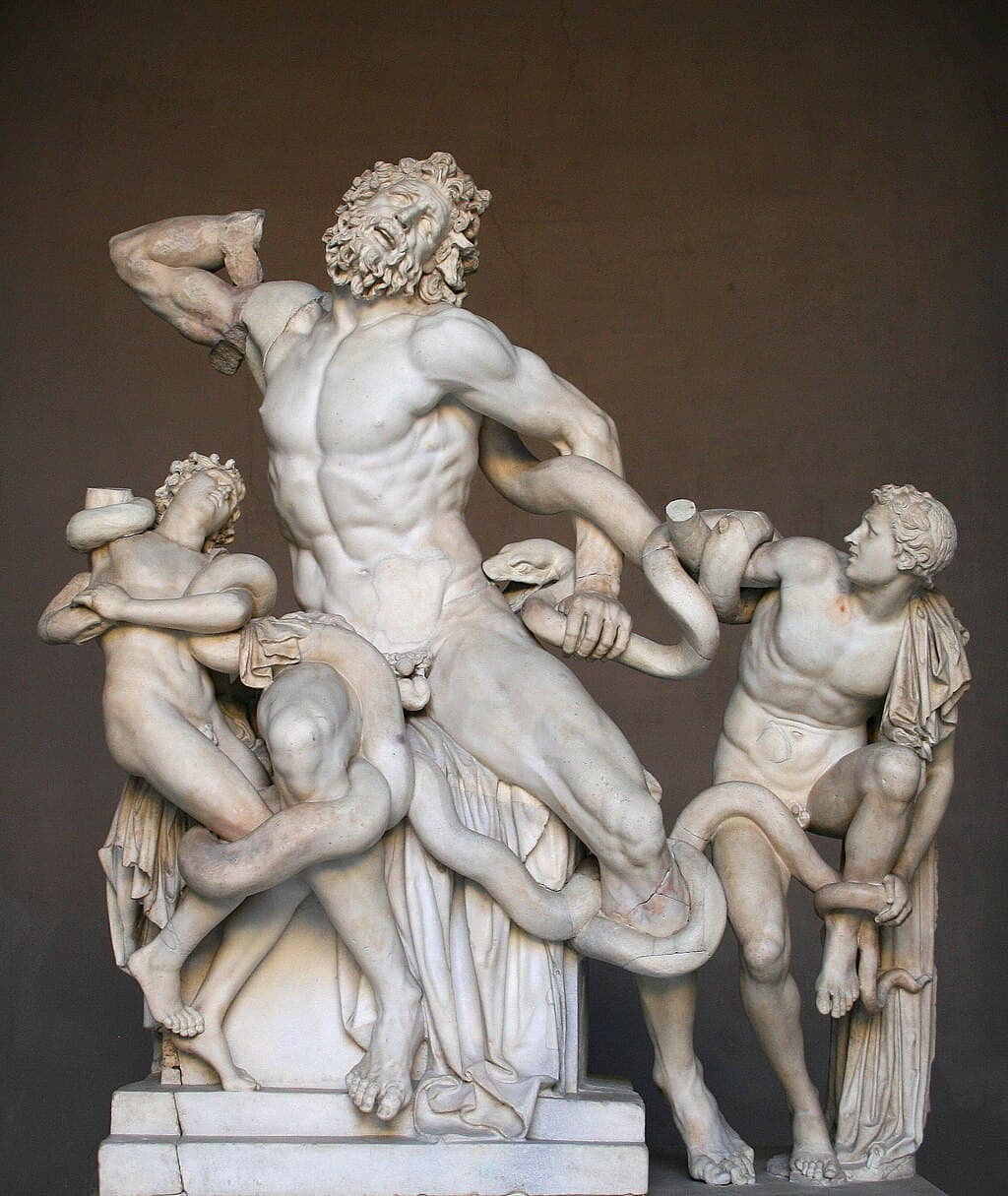

Culturalmente, el helenismo alcanzó cotas extraordinarias. Ciudades como Alejandría, Antioquía o Pérgamo se convirtieron en focos de conocimiento y creatividad sin precedentes. La Biblioteca de Alejandría simbolizó la aspiración de reunir y sistematizar todo el saber humano, mientras que matemáticos, astrónomos, médicos y filósofos ampliaban los horizontes de la ciencia y el pensamiento. La literatura helenística desarrolló nuevas sensibilidades, más personales e íntimas, y el arte escultórico exploró con audacia el realismo, la emoción y el dinamismo. Al mismo tiempo, la religión experimentó un profundo proceso de transformación, con cultos sincréticos que unían dioses griegos y orientales, y con nuevas formas de espiritualidad más universales y accesibles, que preludiaron el auge de religiones de salvación en el mundo romano.

Socialmente, el helenismo dio lugar a ciudades cosmopolitas en las que convivían griegos, egipcios, judíos, sirios y otros pueblos, todos ellos integrados en una red de intercambios comerciales, intelectuales y humanos que cruzaba continentes. La lengua griega común, la koiné, facilitó la comunicación y se convirtió en el vehículo por excelencia del comercio y la cultura, asegurando la cohesión de un mundo plural. El comercio, a su vez, se expandió a una escala sin precedentes: desde el grano egipcio hasta las especias de la India, desde el marfil africano hasta los metales del Mediterráneo, todo circulaba en un entramado que conectaba regiones lejanas y favorecía la prosperidad.

El final político del helenismo llegó de la mano de Roma, que en el siglo II a. C. sometió a Macedonia y Grecia y en el I a. C. anexó Egipto tras la muerte de Cleopatra. Pero lejos de suponer el ocaso de esta civilización, la conquista romana aseguró su pervivencia. Roma no destruyó el legado helenístico, sino que lo adoptó con entusiasmo y lo difundió aún más lejos. En el mundo romano, lo helénico dejó de ser el sello de unos reinos particulares para convertirse en la base misma de la civilización clásica, alimentando su arte, su pensamiento, su ciencia y su religión.

Así, el helenismo puede entenderse como una bisagra histórica entre la Grecia clásica y Roma, pero también como una era con entidad propia, marcada por la innovación, la apertura y la mezcla cultural. Fue un tiempo en que lo local se volvió universal, en que la identidad helénica se transformó en un horizonte común compartido, y en que la Antigüedad alcanzó un grado de integración y dinamismo que no volvería a repetirse hasta muchos siglos después. En definitiva, aunque las monarquías helenísticas cayeron una tras otra, el espíritu del helenismo sobrevivió en Roma y, a través de ella, se proyectó hasta nosotros, constituyendo uno de los legados más duraderos y fecundos de la historia universal.

Política

La monarquía helenística

La legitimidad de las monarquías helenísticas se basaba en elementos como la continuidad dinástica, una relación privilegiada con los dioses (usualmente expresada en un culto a la familia real), asumir el rol de «benefactor» (ευεργέτης, evérgētes) y especialmente las victorias militares. Eran concebidas más como dominios personales del rey que como un Estado o reino propiamente tal. Sus monarcas eran reyes en un territorio, pero no del territorio, es decir, no estaban atados a una región geográfica específica, y aunque usaban títulos locales, nada significaban para las élites greco-macedónicas. Seleuco I trató de proyectarse como un nuevo «rey de Babilonia», título tradicional oriental, y los tolemaicos asumieron como faraones y se asociaron con el clero autóctono.

Según el historiador británico Edwyn Bevan, el rey (βασιλεύς, basileus), especialmente en Egipto, era como un terrateniente cuyas posesiones abarcaban todo el reino. Los funcionarios eran sus sirvientes personales y el ejército un instrumento de su voluntad, todos vinculados directamente a él, su empleador. Era «ley viviente y encarnada» (νόμος ἔμψυχος, nomos émpsychos) y siguiendo las ideas de a pitagóricos y estoicos como Isócrates, también se requería que un gobernante fuera fuerte, activo, piadoso, filántropo y generoso de todos, en especial, los más pobres. Su poder no estaba limitado por consejos o asamblea (ἐκκλησία, ekklesia), muy al contrario del período clásico en que las leyes eran expresión de la comunidad. El rey creaba a voluntad leyes (νόμοι, nomoi), reglamentos (διαγράμματα, diagrammata) y ordenanzas (πρόσταγμα, prostagma), usualmente en forma de cartas. En consecuencia, el orden y poderío de cada reino dependían casi exclusivamente de la voluntad y personalidad de su monarca. A los reyes le llegaban gran cantidad de cartas con quejas y peticiones, un enorme volumen de correspondencia que exigía gran parte de la jornada, especialmente para los primeros seléucidas y tolemaicos. Este trabajo agotador, al que se unían las incesantes quejas y recriminaciones (ya que el rey era también juez para sus súbditos) hicieron exclamar a Seleuco I: «Si las gentes supieran cuánto trabajo conlleva el escribir y leer todas las cartas, nadie querría ocupar una diadema, aunque se arrastrara por el suelo». Al parecer, en tiempos posteriores, la mayoría de la correspondencia se dirigió a las autoridades locales al crearse una administración estable. Es posible que el volumen de la documentación llevara a la creación de dos cargos distintos (aunque pudieron ser el mismo): el «escritor de cartas» (ἐπιστολογραφος, epistolographos) y el «escritor de memorandos» (ὑπομνηματογραφος, hypomnematographos).

Como no había tradiciones ni leyes que legitimaran estas dinastías, mucha de su autoridad provenía de mostrarse carismáticos a través de actos personales de heroísmo, devoción religiosa, un carácter ejemplar y generosos, principalmente con sus amigos y tropas. Pero el poder conseguido por los diádocos era transitorio, atado a sus vidas, para ser realmente exitosos debieron vincularlo a sus familias. Una dinastía era permanente, pero sus individuos necesariamente no. El sistema se hizo hereditario porque el prestigio de descender de un rey era un elemento vital de legitimación del gobernante. Y aunque no habían reglas de sucesión precisas, generalmente se esperaba que el hijo mayor sucediera al padre. A veces, el rey asociaba a su heredero como corregente, por ejemplo, los seléucidas solían nombrarlos virreyes de sus dominios orientales. Los reyes posteriores sentían el peso de preservar la herencia recibida de sus antepasados.

Básicamente, como eran reyes del territorio que podían conquistar, todo monarca helenístico necesitaba obtener victorias militares, las que eran prueba de contar con el favor divino y de ser competentes en su trabajo, Por ello, siempre estaban en campañas militares contra sus rivales, lo que les obligó a crear un sistema administrativo y económico con el que pagar grandes ejércitos de mercenarios. Como sus dominios fueron «territorios ganados por la lanza» (δορικητος χώρα, dorikētos khōra), es decir, obtenidos mediante el derecho de conquista, las victorias eran la principal fuente de legitimidad. La victoria también les permitía repartir botín y tierras entre sus soldados y ascender a los mejores. Seleuco I afirmó: «era justo que quienes salieran victoriosos en el campo de batalla dispusieran del botín» y Antíoco IV pensaba «que la posesión por la fuerza de las armas era la forma más segura y mejor». También servían para las reclamaciones de sus descendientes. Antíoco III, legitimó su conquista de Tracia con la victoria de Seleuco I sobre Lisímaco. Asimismo, los reyes de Bitinia sacaron provecho de la victoria de Nicomedes I sobre los gálatas para afirmar sus pretensiones territoriales. Jugaba un importante papel una ceremonia tradicional de Macedonia: la aclamación por parte del ejército. En cambio, un rey incompetente y vencido podía esperar que sus tropas se amotinaran (quizás sobornadas por sus enemigos).

Para asegurar y legitimar su dominio, los reyes también fundaron numerosas ciudades. Esto exigía guarnecerlas, algo usualmente impopular entre los habitantes, pero muestra de su papel de benefactor, como un rey que protegía a sus súbditos y mantenía el orden. El historiador israelita Victor Tcherikover explicó que guarniciones macedónicas al servicio reyes helenísticos estaban encargadas de mantener el orden en las ciudades recién fundadas, pero no eran ciudadanos sino que súbditos directos de los reyes. Se distinguían de los primeros colonos, que solían veteranos del ejército alejandrino que fundaron las nuevas ciudades y recibieron la ciudadanía. También de los colonos militares macedónicos que llegaron con el tiempo para establecerse en esas urbes.

Carácter personal y absoluto del poder

Los reyes helenísticos concentraban la autoridad en su persona. Su poder era considerado casi ilimitado y se sustentaba en la fuerza militar, el prestigio dinástico y, en muchos casos, en una dimensión sacral: algunos monarcas fueron venerados como dioses o semidioses.Fundamento dinástico

La legitimidad real estaba vinculada a la descendencia de los generales de Alejandro Magno (los diádocos) y a la fundación de nuevas dinastías, como los Ptolomeos en Egipto, los Seléucidas en Asia o los Antigónidas en Macedonia.La corte como centro político y cultural

La monarquía se rodeaba de una corte fastuosa, donde residían consejeros, filósofos, artistas, sabios y militares. Estas cortes no solo eran núcleos de poder político, sino también centros de mecenazgo cultural y científico (ejemplo: Alejandría con la Biblioteca y el Museo).Burocracia y administración centralizada

Los reinos helenísticos heredaron y ampliaron sistemas administrativos orientales. La monarquía ejercía un control directo a través de una burocracia eficaz, encargada de la recaudación de impuestos, la organización del ejército y el gobierno de las provincias.Ejército profesional y mercenario

La fuerza del rey se basaba en ejércitos permanentes, muchas veces compuestos por mercenarios griegos y poblaciones locales. La falange macedónica seguía siendo la base militar, pero se incorporaron unidades exóticas (elefantes de guerra, arqueros orientales, caballería pesada).Relación con las ciudades (póleis)

Las ciudades griegas mantuvieron cierto grado de autonomía interna, pero quedaron subordinadas al poder monárquico. Los reyes solían intervenir en su vida política mediante epimeletas (supervisores) y a cambio ofrecían beneficios, fundaciones, obras públicas y privilegios.El culto real

En varios reinos se desarrolló un auténtico culto dinástico, donde el monarca era honrado como divinidad. Este culto tenía un doble objetivo: reforzar la legitimidad y unificar pueblos diversos bajo la figura sacralizada del soberano.Carácter cosmopolita y multicultural

La monarquía helenística gobernaba vastos territorios, con poblaciones muy diversas (griegos, egipcios, persas, sirios, judíos, etc.). El rey actuaba como garante de la unidad dentro de un marco de pluralidad cultural.

Administración: burocracia, ejército, ciudades libres

La administración de los reinos helenísticos fue una de las señas de identidad de este periodo. A diferencia de la polis clásica, donde el poder estaba repartido entre instituciones y ciudadanos, en la monarquía helenística todo giraba en torno a la figura del rey, que ejercía un poder personal y absoluto. Sin embargo, para gobernar territorios tan vastos y heterogéneos como Egipto, Siria o Macedonia, era necesario un aparato administrativo sólido y bien organizado. Este se basaba en tres pilares fundamentales: la burocracia, el ejército y las ciudades libres.

En primer lugar, la burocracia era el verdadero sostén del poder monárquico. Inspirada en gran medida en modelos orientales, especialmente en Egipto, funcionaba como una red jerárquica de funcionarios encargados de recaudar impuestos, administrar justicia, controlar las cosechas y organizar la vida económica. Los reyes necesitaban recursos constantes para mantener sus cortes, financiar guerras y sostener sus proyectos monumentales, por lo que la recaudación fiscal adquirió una importancia enorme. En Egipto, por ejemplo, los Ptolomeos instauraron un sistema casi obsesivo de registros y controles: cada parcela de tierra, cada producción agrícola y cada transacción comercial debía quedar anotada. Este modelo, muy centralizado, garantizaba que nada escapara al control del monarca. En otros reinos, como el seléucida, la administración fue menos rígida, pero también se basaba en una red de sátrapas y gobernadores provinciales que respondían ante el rey.

El segundo pilar era el ejército, pieza clave tanto para conquistar como para mantener el dominio. Las monarquías helenísticas heredaron del mundo macedónico la falange, un cuerpo de infantería pesada con largas lanzas, que seguía siendo la base de las batallas. Sin embargo, la diversidad de territorios permitió integrar nuevas tropas: caballerías orientales, arqueros de diferentes regiones y, en particular, los célebres elefantes de guerra, que causaban un gran impacto en el campo de batalla. A diferencia de las polis clásicas, donde los ejércitos estaban formados en buena medida por ciudadanos, los reinos helenísticos confiaron cada vez más en mercenarios profesionales, reclutados en Grecia o entre pueblos vecinos. Esto convertía al ejército en una fuerza permanente y disciplinada, directamente dependiente del rey. El monarca no era solo un gobernante, sino también el comandante supremo, y gran parte de su prestigio provenía de sus victorias militares y de su capacidad de proteger el reino.

Mosaico del Nilo (aprox. 100 a. C., Reino Ptolemaico, Egipto): muestra a infantes helenísticos con armamento típico de la época, como la falange con sarissas (lanzas largas), vestimenta y formación. Se trata de un detalle del famoso mosaico de Palestrina, que refleja con precisión visual cómo lucían los soldados de este periodo. World Imaging.

Por último, las ciudades libres representaban una pieza singular dentro del mosaico político helenístico. Aunque sometidas a la autoridad real, muchas ciudades griegas conservaron cierto grado de autonomía interna: podían mantener sus instituciones tradicionales, elegir magistrados, emitir decretos e incluso acuñar moneda. A cambio, se esperaba de ellas lealtad al monarca, el pago de tributos y la disposición de tropas en caso de necesidad. En ocasiones, los reyes favorecieron a determinadas ciudades con privilegios, como exenciones fiscales o la financiación de obras públicas, en un intento de ganarse su apoyo. La fundación de nuevas ciudades —muchas de ellas llamadas Alejandría, Seleucia o Antioquía— fue también una herramienta política: no solo servían para controlar el territorio, sino también para difundir la cultura griega y asentar colonos leales al rey.

En conjunto, la administración helenística combinaba elementos griegos y orientales. La burocracia garantizaba el control económico, el ejército sostenía el poder militar y las ciudades libres aportaban un marco de continuidad con el pasado griego, ofreciendo un espacio donde la tradición de la polis podía sobrevivir, aunque bajo tutela real. Este equilibrio permitió a las monarquías helenísticas mantener durante siglos territorios extensos y muy diversos, al tiempo que favorecieron un ambiente de intercambio cultural y económico que caracterizó a toda la época.

Alrededor de estos soberanos gravitaba una corte (αὐλή, aulé) en la que el cometido de los favoritos se volvió gradualmente preponderante. Por regla general, eran los griegos y los macedonios los que casi siempre ocuparon el título de amigos del rey (φίλοι, philoi). Estos amigos incluían a sus consejeros, maestros, compañeros de cacería y parranda, gobernadores de distritos y provincias y enviados. El deseo de Alejandro Magno de asociar las élites asiáticas al poder fue abandonado, por lo que esta dominación política greco-macedónica adquirió, en muchos aspectos, la apariencia de una dominación colonial, como la separación entre la población local y la etnia minoritaria gobernante. En cada reino fueron creadas élites helénicas para reforzar la base de poder real. Sin embargo, una vez estas adquirían una base de poder permanente en el núcleo del reino, se podían volver una fuerza opositora, lo que exigió la cooperación de las élites locales para el buen funcionamiento del Estado. También debe entenderse que el control de la élite greco-macedónica sobre las aristocracias indígenas subordinadas variaron según el lugar.

Para conseguir unos colaboradores fieles y eficaces, el rey tenía que enriquecerlos con donaciones y dominios pertenecientes al dominio real, lo cual no impidió que algunos favoritos mantuvieran una dudosa fidelidad, y en ocasiones, especialmente en caso de una minoría de edad real, ejercer efectivamente el poder. Son los casos de Hermias, del que Antíoco III no pudo deshacerse fácilmente, o Sosibio en Egipto, al que Polibio achacó una reputación siniestra.

El Egipto ptolemaico fue el modelo del Estado helenístico, a diferencia del reino de los seléucidas, mucho más vagamente organizado, motivo por el que declinó relativamente rápido. Esta monarquía militar llegó a establecer un régimen de servicio a través del trabajo que no desarrollaron sus pares de Medio Oriente. Una servidumbre con similitudes a la condición de los hilotas en Esparta (fenómeno que también se daba con campesinos de otras partes de la Hélade). Su riqueza les permitió mantener un enorme aparato de burócratas y un gran ejército profesional, cuyos integrantes debían ser pagados sólo con monedas. Además, la corte, la religión estatal (especialmente importante en Egipto) y la activa política exterior de la dinastía eran otras fuentes de importantes gastos. Su administración fue organizada durante el reinado de Ptolomeo II, pues su padre debió estar más ocupado en luchar contra sus rivales, así durante su reinado no hubo distinción entre la administración civil y el Estado Mayor de su ejército.

El objetivo último del sistema era que los dominios del rey generaran la mayor cantidad de riqueza posible para el monarca, se creó el puesto de dioiketes (διοικητής), palabra que originalmente se usaba para designar al administrador de una propiedad privada, y que pasó a equivaler a un visir. Tanto el rey como su dioiketes tenían su propia corte o «casa» (οἰκία, oikía), un administrador general (οἰκονόμος, oikonomos), un contador (έκλογιστης, eklogistēs), un mayordomo o administrador de la casa (ὁ ἐπὶ τῆς οἰκίας, o epí tês oikías), un secretario (γραμματεύς, grammateús), un organizador de banquetes (εδέατρος, edeatros), un comandante de flota (στολάρχος, stolarchos), multitud de esclavos y flotas mercantes privadas; el monarca podía obsequiar al grandes extensiones de tierra o quizás el gobierno directo sobre alguna ciudad. El dioiketes se encargaba de dirigir la burocracia, leyendo informes, solicitud y quejas para luego repartir órdenes, instrucciones y reprimendas por escrito. El idioma oficial era el griego, lo que garantizó que sólo helenos obtuvieran los cargos más importantes, aunque el equipo de oficinistas encargados de ayudarlos al lidiar con los nativos debían ser tanto griegos como autóctonos helenizados.

Egipto se organizaba en nomoi (νόμοι), cada uno gobernado por un comandante (στρατηγός, strategos), siempre griego y unificaba el poder militar y la administración civil del distrito: «Su título indicaba el hecho de que el gobierno ptolemaico en Egipto era la ocupación del país por una potencia militar extranjera». Contaba con la ayuda de un superintendente para la administración de justicia (ἐπιστάτης, epistatēs), otro superintendente de la policía (φυλακίται, phylakitai) y un alguacil (επιμελητές, epimelētes) que representaba la administración financiera en el nomo. También había un administrador general, un controlador (αντιγραφεύς, antigrapheus) y un escriba real (βασιλικός γραμματεύς, basilikos grammateus). Para cuestiones económicas, a nivel local había subgerentes (υποδιοικητές, hypodioikētes) encargados de varios nomos y oficinas locales de contadores (έκλογιστηριον, eklogistērion).

La mayoría de los nomos se dividían en distritos llamados toparquías (τόποι, topos) gobernadas por un toparca (τοπάρχης, toparkhēs). A su vez, se subdividían en cada aldea (κώμη, kṓmē), cuya dirección estaba a cargo kōmarca (κωμάρχης). Cada división contaba con su propio administrador general, escriba y superintendentes. En la zona del lago Moeris había una subdivisión conocida como nomarquía gobernada por un nomarca y entre el nomos y la toparquía había otra subdivisión llamada meris (μερίς). Las antiguas capitales de Menfis y Tebas eran gobernadas por un «subgeneral» o hipoestrategos (ὐποστράτηγος, hypostrategos o general de caballería).

La Judea tolemaica era encabezada por el sumo sacerdote, a quien se consideraba poseedor de la prostasía (προστασία), «el liderazgo de la gente». Contaba con el asesoramiento de la gerousia (γερουσία), un consejo de ancianos influyentes y ricos. Su poder estaba limitado por el comandante para toda la región, quien contaba con varios hiparcas (ὑπάρχω, hyparchō) para administrar unidades administrativas, que a su vez se subdividían en toparquías al mando de un toparca (τοπάρχης, toparchēs). Los asuntos económicos estaban a cargo de un administrador general y un recolector de impuestos (διοικητής, dioikētēs), y las cuestiones político-administrativas eran responsabilidad de un comarca (κωμάρχης, kōmarchēs). Las ciudades de Escitópolis, Tel Dor, Jafa, Ascalón y Gaza eran polis semiautónomas.

Sólo el rey tenía poder absoluto, pues los gobernadores provinciales tenían un poder limitado por el ecónomo, y los comandantes de las guarniciones eran elegidos por el rey y estaban subordinados a él. Sin embargo, el sistema era lo suficientemente flexible como para adaptarse a las condiciones locales, permitiendo una estabilidad inicialmente sólo amenazada por revueltas limitadas, como la de Magas en Cirene o la del corregente Ptolomeo el Hijo en Asia Menor. Según Reden, donde las élites reales y las locales pudieron combinar sus intereses, hubo colaboración y estabilidad. En los lugares donde no sucedió el malestar e inestabilidad social fueron inevitables.

Culto al rey: legitimidad, propaganda y religión.

Uno de los aspectos más llamativos y característicos de las monarquías helenísticas fue el culto al rey. Este fenómeno, que a primera vista puede parecer extraño desde la mentalidad griega clásica, se convirtió en una de las herramientas políticas y religiosas más poderosas de los reinos creados tras la muerte de Alejandro Magno. A través de él, los monarcas reforzaban su autoridad, buscaban legitimarse ante pueblos muy diversos y difundían una imagen de grandeza que trascendía lo político para adentrarse en lo sagrado.