Celebración familiar judía con una menorá encendida — © Drazenphoto. (Envato Elements). La menorá es un candelabro de siete brazos que simboliza la luz, la sabiduría y la presencia divina en la tradición judía. En el antiguo Templo de Jerusalén permanecía encendida como señal de vida espiritual y de iluminación interior. Sus siete lámparas representan la armonía del mundo —seis brazos que rodean un eje central— y la idea de que el conocimiento y la luz moral deben irradiarse hacia todas las direcciones de la existencia.

Judaísmo

1. Introducción

– Contexto general: religión, cultura, historia y forma de vida. Concepto de “pueblo judío”.

2. Identidad judía. Orígenes históricos y geográficos del pueblo judío

– ¿Quién es judío?

– Judíos por nacimiento y conversión.

– El papel de la halajá y las distintas corrientes.

– Judíos de diáspora y judíos de Israel.

– “Hebreos, israelitas y judíos: una distinción básica”

3. Fundamentos de la religión judía

– Dios (Yahveh/YHWH)

– Concepto de monoteísmo ético

– Alianza —Pacto con el pueblo de Israel—

– Conceptos clave: pueblo elegido, ley, justicia, misericordia, tikún olam.

4. Textos sagrados

4.1. El Tanaj

– Estructura del Tanaj (Torá, Neviim, Ketuvim)

– La Torá: significado, centralidad, lectura litúrgica

– Las 24 secciones de la Biblia hebrea

4.2. Tradición oral

– La Mishná

– El Talmud (Babilonia y Jerusalén)

– Comentarios rabínicos: Rashi, Maimónides y otros

4.3. Ley judía (Halajá)

– Definición

– Mandamientos (mitzvot)

– El Shulján Aruj

– Autoridad rabínica y diversidad de interpretaciones

5. Oración, liturgia y símbolos

– El Shemá Israel.

– El Kaddish.

– Sidur (libro de oraciones).

– Sinagogas: organización y función..

– Símbolos: Menorá, Maguén David, mezuzá, kipá, talit, tefilín..

6. Prácticas y vida religiosa

– Shabat

– Kashrut (leyes alimentarias)

– Ciclo vital: brit milá, bar/bat mitzvá, matrimonio, duelo

– Ética judía: justicia, caridad (tzedaká), estudio, compasión

– Comunidad: la importancia del minyán

7. Festividades

– Pésaj

– Shavuot

– Sucot

– Rosh Hashaná

– Yom Kipur

– Janucá

– Purim

– Otras festividades menores

8. Historia

8.1. Orígenes y época bíblica

– Patriarcas, Éxodo, reinos de Israel y Judá

8.2. Judaísmo del Segundo Templo

– Helenismo

– Macabeos

– Sectas: fariseos, saduceos, esenios

– Destrucción del Templo y nacimiento del judaísmo rabínico

8.3. Edad Media

– Juderías, convivencia y persecuciones

– Al-Ándalus, sefardíes y asquenazíes

8.4. Edad Moderna y contemporánea

– Emancipación

– Shoá (Holocausto)

– Fundación del Estado de Israel

– Judaísmo en el mundo actual

9. Demografía y diásporas

– Asquenazíes

– Sefardíes

– Mizrajíes

– Comunidades etíopes, yemenitas, indias, etc.

– Judíos en América, Europa, Israel y otros lugares

10. Corrientes del judaísmo actual

– Judaísmo ortodoxo

– Judaísmo ultraortodoxo (haredí)

– Conservador

– Reformista

– Reconstruccionista

– Humanista/sin Dios

– Caraísmo

– Judaísmo etíope

– Judaísmo secular cultural

11. Cultura judía

– Literatura y estudio

– Música y arte

– Filosofía judía

– Humor, identidad y vida cotidiana

I. Anexo: La lengua hebrea — historia, renacimiento y hebreo moderno.

II. Anexo: El judaísmo y la ética — justicia, responsabilidad y memoria.

III. Anexo: La música judía — sefardí, asquenazí y mizrají.

IV. Anexo: La Edad de Oro de la ciencia judía en Al-Ándalus

1. Introducción

El judaísmo es, a la vez, una religión, una tradición cultural y una forma de vida ligada históricamente al pueblo judío. No se trata solo de un conjunto de creencias sobre Dios, sino también de una red de prácticas, leyes, costumbres, fiestas, lenguas, recuerdos históricos y vínculos comunitarios que han dado cohesión a este pueblo a lo largo de milenios.

Desde el punto de vista religioso, el judaísmo es una fe monoteísta: afirma la existencia de un único Dios, creador del mundo, que se revela y establece una alianza con Israel. Esa relación entre Dios y el pueblo judío está en el centro de sus textos sagrados, de su visión moral y de su manera de entender la historia. La Biblia hebrea, que los judíos llaman Tanaj, recoge tanto relatos de los orígenes y las experiencias del pueblo de Israel como leyes, poemas, oraciones y reflexiones proféticas.

Pero el judaísmo no se reduce a un libro. A lo largo del tiempo se ha desarrollado una tradición de interpretación muy rica, que incluye la Mishná, el Talmud y una extensa literatura rabínica. En conjunto, estos textos forman la base de la Halajá, la ley judía, que orienta la vida cotidiana: qué comer, cómo rezar, cómo celebrar las fiestas, cómo regular el matrimonio, el trabajo, la justicia y las relaciones con los demás.

El judaísmo es también una identidad colectiva. A lo largo de la historia, los judíos han vivido tanto en la antigua tierra de Israel como en la diáspora, dispersos por distintos países y continentes. Esta dispersión ha dado lugar a comunidades con tradiciones propias —asquenazíes, sefardíes, mizrajíes, entre otras—, que comparten un núcleo común de creencias y prácticas, pero han desarrollado lenguas, músicas, cocinas y costumbres particulares.

Históricamente, el judaísmo es una de las religiones más antiguas que siguen vivas. Sus raíces se remontan a los antiguos reinos de Israel y Judá y a las experiencias que la tradición bíblica atribuye a figuras como Abraham, Moisés o los profetas. A lo largo de los siglos, el pueblo judío ha pasado por momentos de independencia y de exilio, de convivencia y de persecución, incluyendo la destrucción del Templo de Jerusalén en la Antigüedad y, ya en época contemporánea, la tragedia de la Shoá o Holocausto.

Al mismo tiempo, el judaísmo ha ejercido una influencia decisiva en otras religiones y culturas. El cristianismo y el islam, por ejemplo, proceden en gran medida de la tradición bíblica y comparten con el judaísmo muchos relatos, figuras y conceptos. Más allá del ámbito religioso, ideas como la dignidad de la persona, la importancia de la justicia social o el valor del estudio han tenido también eco en la cultura occidental.

En la actualidad, el judaísmo se presenta en formas muy diversas. Existen corrientes más tradicionales y otras más reformistas, comunidades religiosas muy observantes y judíos que se sienten sobre todo vinculados a la herencia cultural o histórica, más que a la práctica religiosa estricta. Sin embargo, a pesar de esta diversidad, siguen siendo elementos centrales la memoria compartida, el estudio de los textos, la celebración de las fiestas y la conciencia de pertenecer a una misma historia.

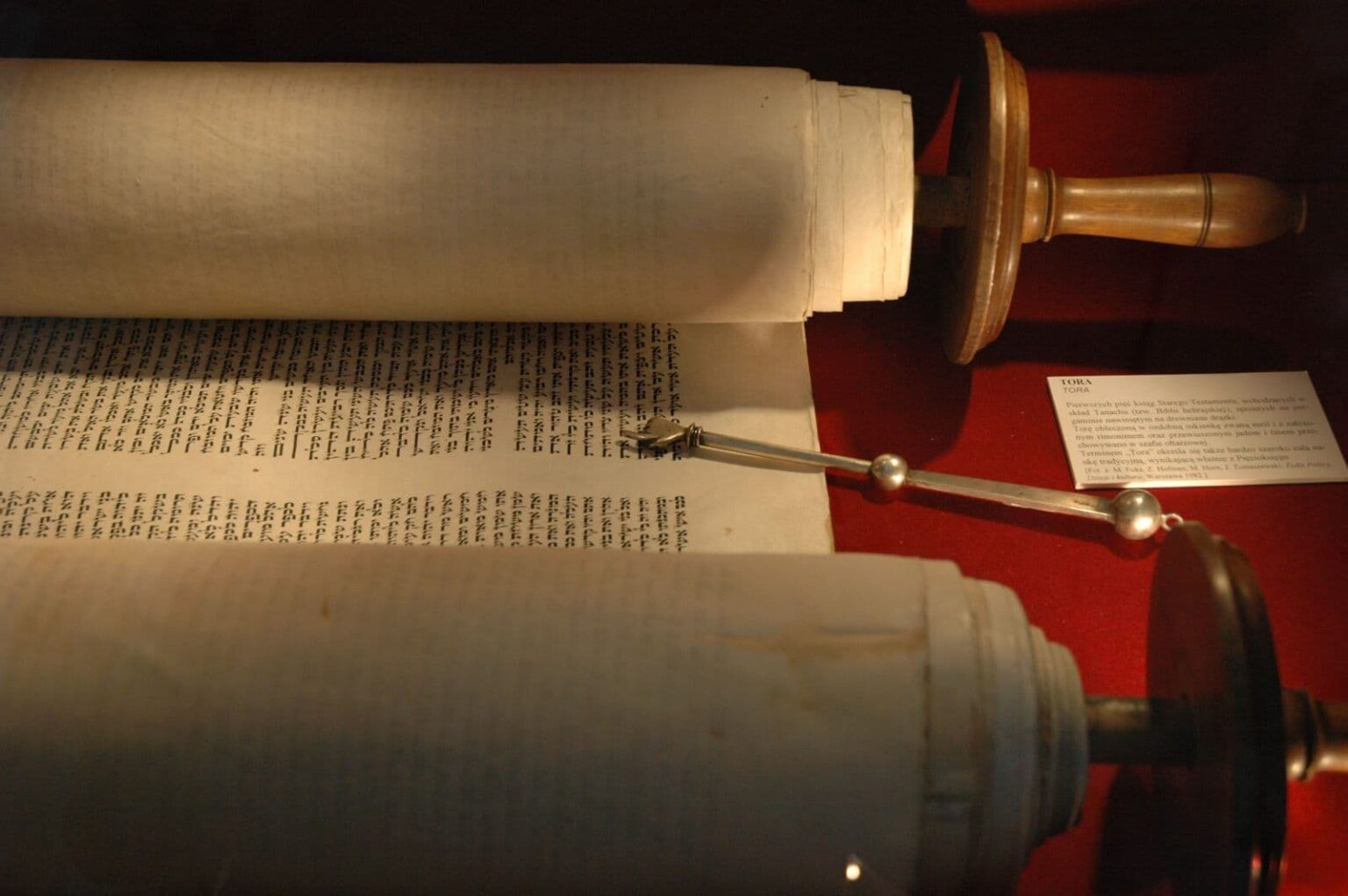

Los rollos de la Torá, abiertos para su lectura en público en la sinagoga. Autor: Merlin. CC BY 2.5. Original file (1,600 × 1,064 pixels, file size: 191 KB).

El término judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Históricamente, es la más antigua de las tres principales religiones abrahámicas, grupo que incluye el cristianismo y el islam. Cuenta con el menor número de fieles entre ellas.

Aunque no existe un cuerpo único que sistematice y fije el contenido dogmático del judaísmo, su práctica se basa en las enseñanzas de la Torá, también llamada Pentateuco, compuesto por cinco libros. A su vez, la Torá o el Pentateuco es uno de los tres libros que conforman el Tanaj (el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana), a los que los creyentes atribuyen inspiración divina.

En la práctica religiosa ortodoxa, la tradición oral también desempeña un papel importante. Según sus creencias, fue entregada a Moisés junto con la Torá y conservada desde su época y la de los profetas. La tradición oral rige la interpretación del texto bíblico, la codificación y el comentario. Esta tradición oral habría sido transcrita en la Mishná, que posteriormente sería la base del Talmud y de un enorme cuerpo exegético, desarrollado hasta el día de hoy por los estudiosos. El compendio de las leyes extraídas de estos textos forma la ley judía o Halajá.

El rasgo principal de la fe judía es la creencia en un Dios omnisciente, omnipotente, personal y providente, que habría creado el universo y elegido al pueblo judío para revelarle la ley contenida en los Diez Mandamientos y las prescripciones rituales de los libros tercero y cuarto de la Torá. Consecuentemente, las normas derivadas de tales textos y de la tradición oral constituyen la guía de vida de los judíos, aunque su observancia varía mucho de unos grupos a otros.

Otra de las características del judaísmo que lo diferencia de las otras religiones monoteístas radica en que se considera no solo como una religión, sino también como una tradición, una cultura y una nación. Las otras religiones trascienden varias naciones y culturas, mientras que el judaísmo considera la religión y la cultura concebidas para un pueblo específico.

El judaísmo no exige de los no judíos (gentiles) unirse al pueblo judío ni adoptar su religión, aunque los conversos son reconocidos como judíos en todo el sentido de la palabra. Existe una opción religiosa, el noajismo, que permite a los gentiles cumplir los preceptos del judaísmo sin convertirse.

A lo largo de la Antigüedad, los pueblos hebreos se asentaron en la región histórica de Canaán —un área que más tarde daría lugar a los antiguos reinos de Israel y Judá—, y que en épocas sucesivas recibiría diferentes nombres según las potencias que la gobernaron.

- «Jewish Population Rises to 15.2 million Worldwide».

- Proyecto CSIC

- La música de los judíos de Etiopía, los Beta Israel.

- Allende, H. D.; Ona, F. V. (1982-09). «Alpha 1 antitrypsin deficiency and plasma thromboplastin antecedent deficiency–a new association?». The American Journal of the Medical Sciences.

- Philip Wilkinson, Religions, Londres: Dorling Kindersley, 2008.

- Daniel J. Elazar. «ewish Religious, Ethnic,and National Identities: Convergences and Conflicts».

- Avineri, Shlomo (1983). La Idea Sionista. La Semana Publicaciones Ltda. p. 23.

- Clorfene, Chaim (1987). El Camino del Gentil Justo. SHEARITH ISRAEL CONGREGATION. ISBN 0-87306-433-X.

- «Израиль и Человечество: Новый этап развития» [Israel y la humanidad: Una nueva etapa de desarrollo] (en ruso).

- Greenspoon, Leonard (2014). “Who Is A Jew?»: Reflections on History, Religion, and Culture (en inglés). Purdue University Press. pp. 129-140.

2. Identidad judía. Orígenes históricos y geográficos del pueblo judío

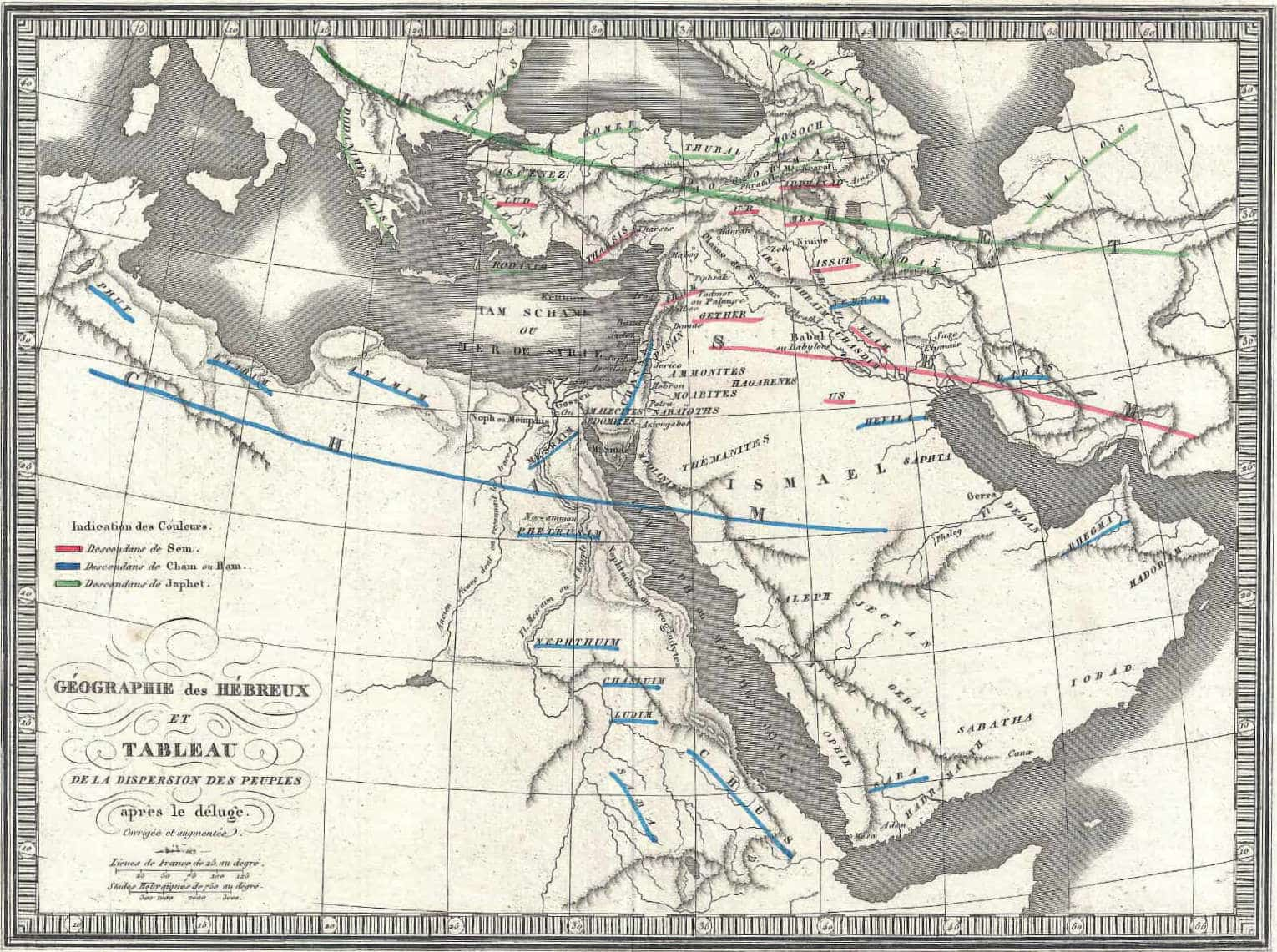

Tras esta primera aproximación al “pueblo judío” como realidad religiosa, cultural e histórica, conviene situar sus orígenes en un espacio y en un tiempo concretos. Las tradiciones judías se formaron en una franja de territorio relativamente pequeña, pero de enorme importancia histórica, situada en el Próximo Oriente, en la costa oriental del Mediterráneo. Esa región, a la que las fuentes antiguas llaman Canaán y que más tarde será conocida con nombres como Israel, Judá o Palestina, funcionó durante siglos como un corredor entre grandes imperios: Egipto al sur, Mesopotamia al este y, más tarde, las potencias grecorromanas. Por ella pasaban caravanas, ejércitos, comerciantes y migraciones, de modo que fue un espacio de encuentros, tensiones y mezclas culturales continuas.

En ese entorno geográfico, entre colinas, valles y ciudades amuralladas, se fueron configurando las comunidades que la tradición bíblica relaciona con los antiguos hebreos. La Biblia hebrea presenta los orígenes del pueblo judío a través de figuras como Abraham, Isaac y Jacob, que aparecen como antepasados y modelos fundadores. Desde un punto de vista creyente, estos relatos tienen un carácter sagrado y constituyen el núcleo de una memoria colectiva. Desde una mirada histórica, pueden leerse como narraciones identitarias que buscan explicar de dónde viene un pueblo, cuáles son sus vínculos con una tierra concreta y qué relación establece con su Dios.

En este proceso temprano es importante distinguir varios nombres que, aunque hoy se usan a veces como sinónimos, tienen matices distintos. El término “hebreos” suele emplearse para designar a los grupos antiguos relacionados con estas tradiciones, especialmente en los relatos bíblicos más antiguos. “Israelitas” se refiere a las poblaciones y tribus que, según esas mismas tradiciones, formaron más tarde el pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Finalmente, “judíos” se convertirá en el nombre más habitual a partir de ciertos momentos de la historia, especialmente tras la desaparición de los antiguos reinos y la centralidad de la región de Judá y de Jerusalén. Cada término remite a una etapa histórica y a un contexto, pero todos forman parte de la misma larga cadena de memoria y de identidad.

La ubicación de estas comunidades en una zona de paso tuvo consecuencias profundas para su historia. La tierra en la que vivían no era un espacio aislado, sino un territorio disputado. A lo largo de los siglos, distintos imperios reclamaron el control de la región, ya fuera por su valor estratégico, por sus rutas comerciales o por su posición como frontera entre grandes potencias. Esto hizo que la historia del pueblo judío esté marcada, desde muy pronto, por experiencias de dominación extranjera, exilios, diásporas y retornos. Al mismo tiempo, esa situación contribuyó a forjar una fuerte conciencia de identidad: conservar la propia ley, las costumbres y la memoria de los antepasados se convirtió en una forma de resistencia frente a la presión exterior.

El vínculo entre el pueblo y la tierra no puede entenderse solo en términos políticos o militares. Para la tradición judía, ese territorio tiene también un significado religioso profundo. Los relatos bíblicos describen la relación con la tierra como una historia de promesa, de alianza y de responsabilidad. Vivir en ella no es únicamente un hecho geográfico, sino también una forma de responder a Dios, de cumplir mandamientos y de organizar la vida cotidiana según una serie de normas éticas y rituales. Aunque la mirada histórica intenta describir estos procesos con prudencia, resulta difícil separar por completo la dimensión geográfica de la espiritual, porque ambas se han entrelazado durante siglos en la conciencia del pueblo judío.

Con el tiempo, las comunidades israelitas se estructurarán en formas políticas más complejas, que darán lugar a los antiguos reinos de Israel y de Judá. Esos reinos, con sus capitales, sus instituciones y sus conflictos, ocuparán un lugar central en la memoria histórica y religiosa del judaísmo. Sin embargo, antes de llegar a esa etapa más avanzada, es importante quedarse con esta idea básica: el pueblo judío nace en un espacio pequeño, pero cargado de significado, situado entre grandes civilizaciones y atravesado por rutas comerciales e influencias externas. En ese escenario, entre la presión de los imperios y la fidelidad a una tradición propia, irá tomando forma una identidad que combina elementos étnicos, religiosos, culturales y territoriales.

Este es el marco general que permite entender mejor lo que vendrá después: la formación de los reinos, la destrucción del Templo, los exilios, la diáspora y la evolución posterior del judaísmo. A partir de aquí, los siguientes apartados podrán detenerse con más detalle en cada una de esas etapas históricas, pero teniendo siempre presente este origen: un pueblo que se reconoce a sí mismo a través de una memoria compartida, ligado a una tierra concreta y obligado a dialogar, a veces de forma pacífica y otras veces traumática, con las grandes potencias de su entorno.

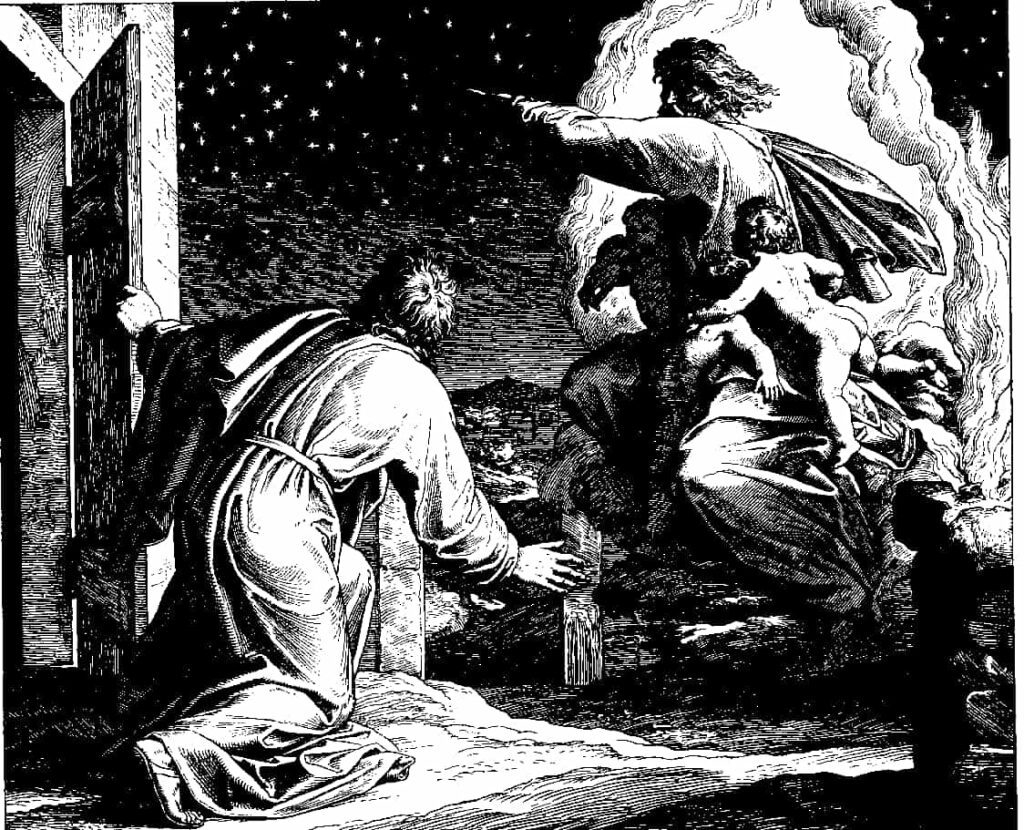

En conjunto, la imagen expresa la relación entre el ser humano y lo infinito, un diálogo silencioso entre la fe, la promesa y la inmensidad del universo. Es un momento de recogimiento interior en el que la figura solitaria se convierte en símbolo de confianza, esperanza y apertura a lo trascendente.

¿Quién es judío?

Después de situar los orígenes históricos del pueblo judío, surge una pregunta esencial que ha acompañado a esta tradición durante siglos: quién puede considerarse judío. La respuesta no es única, porque combina elementos de nacimiento, religión, ley tradicional e incluso historia colectiva. A lo largo del tiempo, las comunidades judías han mantenido una idea fuerte de pertenencia, pero también han convivido con situaciones muy diversas que han influido en su manera de definirse.

Una forma clásica de pertenecer al pueblo judío es el nacimiento. En la tradición rabínica, que se consolidó después de la Antigüedad, se considera judía a la persona nacida de madre judía. Este criterio materno ha tenido un gran peso durante siglos, porque ofrecía una base clara para determinar la continuidad familiar y comunitaria. Sin embargo, el judaísmo también reconoce la posibilidad de entrar en el pueblo por decisión propia. La conversión es un proceso antiguo y respetado, que implica un aprendizaje, una aceptación de la ley judía y una integración plena en la comunidad. La persona que se convierte no es vista como “menos judía”, sino como alguien que ha asumido esa identidad de forma consciente y responsable.

El papel de la halajá —la ley religiosa judía— es fundamental para entender estas definiciones. La halajá recoge normas, interpretaciones y decisiones rabínicas que guían muchos aspectos de la vida judía, incluida la cuestión de la identidad. Sin embargo, no todas las corrientes del judaísmo interpretan la halajá del mismo modo. El judaísmo ortodoxo mantiene los criterios tradicionales de nacimiento materno y conversión estricta. El judaísmo conservador acepta estos criterios, pero con ciertos matices. Las corrientes reformistas y liberales, especialmente presentes en el mundo occidental, amplían la definición e incluyen también a quienes nacen de padre judío o se identifican sinceramente como parte del pueblo. Estas diferencias no son simples discusiones legales, sino reflejo de la diversidad de comunidades, países y sensibilidades dentro del mundo judío contemporáneo.

Otro aspecto importante es la relación entre judíos de la diáspora y judíos de Israel. Desde hace casi dos mil años, el pueblo judío ha vivido repartido por muchos países, formando comunidades con historias propias en Europa, el norte de África, Oriente Medio y más tarde América y otras regiones. Esta dispersión, conocida como diáspora, generó una enorme variedad cultural y lingüística: judíos asquenazíes en Europa central y oriental, sefardíes en el Mediterráneo, mizrajíes en tierras árabes y persas, entre otros. Cada grupo desarrolló tradiciones particulares, pero sin perder el vínculo con una identidad común. Con la creación del Estado de Israel en 1948, surgió una nueva situación histórica. Hoy conviven judíos que viven en Israel y judíos que viven en la diáspora, con experiencias distintas, lenguas distintas y, a veces, formas diferentes de entender la identidad. Aun así, siguen reconociéndose parte del mismo pueblo, con una memoria y una tradición compartidas.

En conjunto, la pregunta “quién es judío” no tiene una sola respuesta. Es una realidad que se ha construido a lo largo del tiempo combinando familia, ley religiosa, historia común y, en muchos casos, una decisión personal de pertenencia. Esa complejidad forma parte de la riqueza del mundo judío y explica por qué su identidad sigue viva, diversa y en movimiento.

Judíos por nacimiento y conversión

La pertenencia al pueblo judío puede entenderse de dos maneras principales: por nacimiento o por conversión. La tradición rabínica, que se consolidó después de la Antigüedad, considera judía a la persona nacida de madre judía. Este criterio materno se mantuvo durante siglos porque ofrecía una referencia clara para garantizar la continuidad familiar y comunitaria. No era solo una cuestión biológica, sino también una forma de preservar la identidad en tiempos de dispersión, persecuciones o mezclas culturales.

Junto al nacimiento, el judaísmo reconoce desde antiguo la posibilidad de entrar en el pueblo mediante la conversión. Este proceso implica estudio, compromiso y la aceptación sincera de la vida judía. Una vez completado, la conversión otorga exactamente la misma condición que el nacimiento; no existe una diferencia entre el judío por linaje y el judío que entra por convicción personal. Ambos forman parte plena del pueblo y comparten las mismas obligaciones y derechos dentro de la comunidad.

En realidad, estas dos vías —familia y elección— muestran un rasgo profundamente característico del judaísmo: la identidad se transmite, pero también se puede asumir de forma consciente. Esta combinación de continuidad y apertura explica cómo el pueblo judío ha perdurado a lo largo del tiempo, manteniendo una memoria común sin perder su capacidad de integración.

El papel de la halajá y las distintas corrientes

La identidad judía no se entiende únicamente desde la historia o la tradición familiar, sino también a través de la halajá, la ley religiosa que reúne siglos de interpretación, normas y enseñanzas rabínicas. La halajá ha sido, durante mucho tiempo, el marco que determinaba quién pertenecía al pueblo judío y cómo debía vivirse esa pertenencia. A partir de ella se establecieron criterios como la transmisión materna o los requisitos para la conversión, y estos principios influyeron en la cohesión de las comunidades a lo largo de los siglos.

Sin embargo, el judaísmo nunca ha sido completamente uniforme. Con el paso del tiempo surgieron distintas corrientes religiosas, cada una con su manera de interpretar la halajá. El judaísmo ortodoxo mantiene las normas tradicionales y entiende la identidad de forma muy fiel a los criterios clásicos. El judaísmo conservador conserva también la autoridad de la halajá, aunque permite ciertas adaptaciones. Las corrientes reformistas y liberales, más presentes en países occidentales, acentúan el aspecto cultural y espiritual del judaísmo y aceptan definiciones más amplias de pertenencia, como el reconocimiento del linaje paterno o una mayor flexibilidad en los procesos de conversión.

Estas diferencias no deben verse como rupturas, sino como expresiones de la diversidad del mundo judío en contextos distintos. Todas ellas comparten una raíz común, aunque interpreten la ley de forma diferente. En esa variedad se refleja cómo el judaísmo, aun siendo una tradición antigua, ha sabido adaptarse a la vida moderna sin perder su memoria histórica ni su sentido de continuidad.

Judíos de la diáspora y judíos de Israel

La historia del pueblo judío está marcada por una larga experiencia de dispersión. Desde la Antigüedad, y especialmente tras la destrucción del Segundo Templo en el año 70 d. C., grandes grupos de judíos se establecieron fuera de la tierra histórica de Israel. Esta dispersión dio lugar a la diáspora, un entramado de comunidades repartidas por Europa, el Mediterráneo, Oriente Medio y, más tarde, América y otras regiones del mundo. Cada una desarrolló lenguas, costumbres y tradiciones propias, pero todas mantuvieron un vínculo con la memoria común del pueblo judío y con la herencia religiosa que las unía a sus orígenes.

La vida en la diáspora creó formas de identidad muy variadas. Aparecieron comunidades asquenazíes en Europa central y oriental, sefardíes en torno al Mediterráneo y mizrajíes en tierras árabes y persas. Cada una de ellas aportó matices culturales distintos, desde liturgias y melodías particulares hasta usos familiares y modos de estudiar la tradición. Esta diversidad dio al judaísmo una riqueza interna muy notable, aunque en ocasiones también generó diferencias y tensiones. Aun así, lo esencial es que, pese a la distancia geográfica y las transformaciones históricas, estas comunidades siguieron reconociéndose parte de un mismo pueblo, unido por su memoria y su ley.

Con la creación del Estado de Israel en 1948, la historia judía entró en una nueva etapa. Surgió un centro político moderno en la tierra que había sido el referente espiritual y cultural durante siglos. Desde entonces conviven los judíos que viven en Israel y los que siguen viviendo en la diáspora. Sus experiencias son a veces muy distintas: la vida en Israel está marcada por un entorno político propio, una lengua nacional recuperada —el hebreo moderno— y una sociedad formada por inmigrantes llegados de muchos países. La diáspora, en cambio, mantiene comunidades que se han integrado en distintos mundos culturales, con modos de vida propios y realidades políticas muy diversas.

A pesar de esas diferencias, existe un fuerte sentimiento de continuidad. La idea de un pueblo compartido no desaparece y, aunque cada comunidad tenga su historia particular, todas forman parte de una misma tradición que se ha transmitido a lo largo de generaciones. El diálogo entre judíos de la diáspora y judíos de Israel es hoy una de las características más interesantes del judaísmo contemporáneo: un intercambio constante entre quienes viven en la tierra histórica y quienes han mantenido la tradición fuera de ella durante siglos.

- Greenspoon, Leonard (2014). “Who Is A Jew?»: Reflections on History, Religion, and Culture (en inglés). Purdue University Press. pp. 129-140.

- «The Nuremberg Race Laws». Holocaust Encyclopedia (en inglés). Consultado el 25 de agosto de 2025.

- Sweeney, Marvin A. (2003-01). Neusner, Jacob, ed. The Religious World of Ancient Israel to 586 BCE (en inglés) (1 edición). Wiley. pp. 20-36. ISBN 978-1-57718-058-6.

- Confraternity of Christian Doctrine, ed. (1987). The New American Bible, Old Testament. New York, NY: Catholic Book Publishing Co. p. 236. El libro de los Jueces, notas peliminares: «…Los doce jueces del presente libro, sin embargo, muy probablemente ejercieron su autoridad, a veces simultáneamente, sobre una u otra tribu de Israel, pero nunca sobre toda la nación».

- Chad Brand; Charles Draper; Archie England, eds. (2003). Holman Illustrated Bible Dictionary. Holman Bible Publishers, Nashville, Tennessee. pp. 961‑965.: «Debido a la naturaleza teológica de la narrativa y al uso selectivo de datos por parte del autor, resulta difícil reconstruir la historia de Israel durante el período de los jueces a partir de los relatos que se encuentran en el núcleo del libro (3:7-16:31)»

- Broshi, Maguen (2001). Bread, Wine, Walls and Scrolls. Bloomsbury Publishing. p. 174. ISBN 978-1-84127-201-6.

- Murphy, Frederick J. (2003-01). Neusner, Jacob, ed. Second Temple Judaism (en inglés) (1 edición). Wiley. pp. 58-77. ISBN 978-1-57718-058-6.

- Karesh, Sara E.; Hurvitz, Mitchell M.; Melton, J. Gordon (2006). Encyclopedia of Judaism. Encyclopedia of world religions (Nachdr. edición). Facts on File. ISBN 978-0-8160-5457-2. Consultado el 19 de enero de 2024.

- Stemberger, Guenter (2003-01). Neusner, Jacob, ed. The Formation of Rabbinic Judaism, 70–640 CE (en inglés) (1 edición). Wiley. pp. 78-92. ISBN 978-1-57718-058-6.

- Early Rabbinic Judaism: Historical Studies in Religion, Literature and Art de Jacob Neusner, p. 1

- «Knesset makes it official: Israel is a Jewish state».

- La población judía en el mundo (2010).

- Simon, Marcel (1962). Las sectas judías en el tiempo de Jesús. Buenos Aires, Eudeba.

- Laconia Cohn-Sherbok, A History of Jewish Civilization, Chartwell Books, Edison, Nueva Jersey, 1997, p. 137.

Hebreos, israelitas y judíos: una distinción básica

A lo largo de la historia aparecen tres términos que a veces se usan como si fueran equivalentes, pero que tienen significados distintos según la época: hebreos, israelitas y judíos. Conviene aclararlo para evitar confusiones. El término “hebreos” es el más antiguo y se emplea para designar a los grupos relacionados con los patriarcas bíblicos, así como a comunidades semínomadas que vivieron en la región de Canaán durante el segundo milenio antes de nuestra era. Es un nombre que aparece tanto en la tradición bíblica como en textos de civilizaciones vecinas y describe una etapa muy temprana de la que surgirán identidades más definidas.

Con el tiempo, estas comunidades se organizaron de forma más estable y dieron lugar a los israelitas, el pueblo que según la tradición desciende de Jacob, llamado Israel. El término se asocia a las tribus que se asentaron en la tierra de Canaán y que, con el paso de los siglos, formaron los antiguos reinos de Israel y de Judá. Es una identidad ya más concreta, vinculada a un territorio, a instituciones propias y a una historia política reconocible.

El término judíos aparece más tarde y procede del nombre de Judá, una de las tribus israelitas y del reino que continuó existiendo tras la caída del reino del norte. Después del exilio en Babilonia, la identidad judía se consolidó en torno a la ley, la memoria religiosa y la vida comunitaria, convirtiéndose en la forma principal de designar al pueblo hasta la actualidad. Por eso se suele decir que los hebreos son el origen, los israelitas la etapa histórica intermedia y los judíos la continuidad religiosa y cultural que ha llegado hasta hoy.

Inspiración bíblica en el arte. Julius Schnorr von Carolsfeld, Dios le muestra a Abraham las estrellas, grabado, 1860. La palabra de Dios es fuente de esperanza para Abraham y fuente de inspiración en el arte: «Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia.» —Génesis 15:5. Julius Schnorr von Carolsfeld – Der Literarische Satanist. Dominio Público. Woodcut for «Die Bibel in Bildern», 1860.

Los hebreos (del latín Hebraei y del griego antiguo Hebraioi [Ἑβραῖοι], y ambos a su vez del hebreo ‘Ivrīm [עברים]) son un antiguo pueblo semita del Levante mediterráneo (Cercano Oriente) establecidos en el año 616 a. C., conocidos también como pueblo judío.

La tradicional fuente de referencia para los hebreos es la Biblia, cuyo contenido también se encuentra en las escrituras hebreas de la Torá. Según estas fuentes, los hebreos constituyen el grupo monoteísta inicial, que es descendiente de los patriarcas posdiluvianos Abraham, Isaac y Jacob.

Según la Biblia y las tradiciones hebraicas (orales y escritas), los hebreos fueron originarios de Mesopotamia. Eran nómadas, vivían en tiendas, poseían rebaños de cabras y ovejas, utilizando asnos, mulas y camellos como portadores. Siguiendo a Abraham, los hebreos emigraron hacia Canaán, la tierra prometida por Dios a los descendientes del primer patriarca. Varias tablillas descubiertas en Mari certifican frecuentes migraciones a través del Creciente Fértil.

Abraham es considerado el primer hebreo por dejar su Caldea natal, y haber atravesado «del otro lado del río» Éufrates. El patriarca y los suyos se asientan en Canaán: en Siquem (actual Nablus), Beerseba o Hebrón. Poco a poco, se mezclan con los pobladores locales y se convierten en agricultores sedentarios. El pueblo de Israel era vecino de otros, como los edomitas, moabitas, amonitas e ismaelitas. El rasgo distintivo de los hebreos fue su convicción en la existencia de un único Dios (Yavé o Jehová). Según los textos del Tanaj, el pueblo de Israel es elegido por Dios para la revelación de principios fundamentales (tales como los Diez Mandamientos contenidos en la Torá) y es con el primer patriarca del pueblo hebreo que Dios establece su Alianza o Pacto, también conocido como Convenio Abrahámico:

Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré; engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. —Génesis 12:1-3.

En la Biblia, Israel es el nombre nacional de los hebreos. Inicialmente y en su condición tribal, los hebreos no poseían un nombre que los distinguiese históricamente como grupo. El cambio del nombre del tercer patriarca, quien de «Jacob» pasa a llamarse «Israel» (Génesis 32:24 y 32:28) es reflejo el hecho histórico conocido como unión de las tribus hebreas iniciales y de su triunfo sobre los cananeos. O, dicho de otro modo, «hebreos» eran antes de la conquista de la tierra de Canaán e «israelitas» se les llamará a partir de dicho acontecimiento (siglo VI a. C.).

En la actualidad, «hebreo» se emplea para designar a todo aquel que sea miembro o descendiente del pueblo de Abraham, Isaac, y Jacob. Hebreo es hoy además sinónimo de israelita y judío.

En algunos idiomas modernos, entre ellos el griego, italiano, rumano y muchas lenguas eslavas, «hebreos» es empleado como etnónimo estándar de los judíos.

Creencias, ritos y ética

Monoteísmo

Los hebreos creen en un Dios exclusivamente. En la Antigüedad, el mundo que rodeaba a los hebreos era politeísta, fetichista e idólatra. La tradición —en este caso hebrea e islámica—, ha preservado una significativa leyenda acerca del rechazo de Abraham respecto a los ídolos (aniconismo), cosa que lo condujo a una eventual destrucción de los mismos.

Los hebreos creen en Yahvé (o Jehová). Por respeto, evitan deliberadamente mencionar o por lo general escribir su nombre propio. Suelen referirse a Dios como Ha-Shem («El Nombre» [de Dios]) o Barúj Ha-Shem (Bendito [es/sea] el Nombre [de Dios]). Los hebreos emplean además expresiones tales como Elohím (literalmente «Dioses», pero significando «Dios de Dioses»), El-Elión («Dios Supremo» o «El Altísimo»), El-Shadái (Dios Todopoderoso) y El Ha-Rajamím (Dios Misericordioso). Le asignan también muchos otros nombres y, entre ellos, frecuente es el uso de Adón («Señor»), Adonái («Mi Señor») así mismo como Eli («Mi Dios») y Eloheinu («Nuestro Dios»).

En la escritura, el nombre propio de Dios (Yahvé o Jehová) es expresado a través de cuatro letras hebreas (יהוה «YHVH») a las que los hebreos, por respeto al «Creador del Mundo» (Boré Ha-Olám) y «Rey del Universo» (Mélej Ha-Olám), se abstienen de pronunciar. Por estar en hebreo compuesta de cuatro letras, la palabra en cuestión es denominada «Tetragrámaton».

Yahvé no posee forma humana ni tampoco es la Naturaleza, sino su creador. Es espíritu y posee además atributos que le son propios (es eterno, todopoderoso, etc.). Pero los hebreos siguen el camino del aniconismo y evitan por lo tanto representarlo en términos visuales.

Pacto y Alianza

Yahvé realiza su Pacto con Abraham, quien actúa en representación del pueblo hebreo. Dios se compromete a brindarle protección y ayuda constantes, una descendencia muy numerosa y la tierra prometida (Canaán). El pueblo hebreo se compromete por su parte a ser incondicionalmente fiel a Yahvé y a la aceptación de su voluntad divina.

La prueba o demostración del acuerdo entre Dios y Abraham se da a través del rito de la circuncisión, por medio del cual se selló el pacto. Ella constituirá además una señal de la sumisión y fidelidad de los hebreos para con Dios. Los hebreos son a partir de ese entonces los «Hijos del Pacto» (Bnei Brit). Una vez practicada, la circuncisión por otra parte constituye de por sí una característica que les otorga a los descendientes de Abraham identidad, pertenencia para con el grupo inicial e identificación para con lo pactado por el primer patriarca hebreo. Todo varón de la casa de Abraham o descendiente del mismo era circuncidado a los ocho días de nacer y recibía entonces su nombre. La alianza entre Dios y el pueblo hebreo es posteriormente ratificada en el Monte Sinaí, al recibir Moisés las Tablas de la Ley con los Diez Mandamientos.

Los hebreos creen en la llegada futura de un Mesías y en el papel protagónico del pueblo hebreo en ello, ya que según las Escrituras es precisamente de ese pueblo que surgirá el Mesías.

La tradición judía mantiene la esperanza en la llegada futura del Mesías, una figura descendiente de la casa de David que inaugurará una era de justicia y paz. Esta expectativa, profundamente arraigada en las Escrituras hebreas, dio lugar a interpretaciones distintas en el siglo I. Para el judaísmo, el Mesías aún no ha llegado, mientras que el cristianismo identifica esta figura con Jesús, lo que marcó el inicio de su propio camino religioso.

3. Fundamentos de la religión judía

La religión judía se basa en un conjunto de creencias y prácticas que se han desarrollado durante miles de años y que han acompañado la historia de un pueblo marcado por la memoria, la ley y la fidelidad a una tradición muy antigua. Estos fundamentos no surgen de un sistema teórico, sino de una experiencia religiosa vivida y transmitida de generación en generación. La relación entre el pueblo y Dios, la importancia de la ley, el sentido ético de la existencia y el valor de la comunidad forman el núcleo de esta tradición. Para comprender el judaísmo en su conjunto, conviene empezar por su idea central de Dios y por el monoteísmo ético que caracteriza a esta fe desde sus orígenes.

Dios (Yahveh / YHWH)

En el corazón del judaísmo está la creencia en un Dios único, conocido en la tradición bíblica por el nombre de YHWH, a menudo pronunciado con respeto como “Yahveh” o simplemente sustituido por expresiones como “Adonai” o “el Señor”. Esta divinidad no es un dios local, unido a un territorio concreto o a una función específica, como ocurría en muchas religiones antiguas, sino un Dios personal, creador del mundo y vinculado a la historia humana. La relación entre Dios y el pueblo de Israel se entiende como una alianza: un pacto en el que Dios se presenta como guía, protector y fuente de justicia, mientras que el pueblo se compromete a vivir según sus mandamientos.

Este Dios no aparece separado de la vida cotidiana, sino profundamente implicado en ella. Es un Dios que actúa, que habla a través de los profetas, que exige rectitud moral y que acompaña a las personas en su historia concreta. A lo largo de la Biblia hebrea, Dios se presenta como cercano pero a la vez misterioso, trascendente pero atento, capaz de mostrar misericordia y también de reclamar responsabilidad. Es una figura viva, no abstracta, cuya presencia da sentido a la historia del pueblo judío y orienta la vida de cada creyente.

Cuando se estudia a Yahvé desde una perspectiva histórica, y no desde la fe religiosa, aparece una imagen distinta a la que conocemos por la tradición bíblica. Los estudios actuales sitúan a Yahvé dentro del amplio mundo religioso de Canaán y de las culturas de Oriente Próximo. En sus orígenes, Yahvé fue una deidad vinculada al sur de la región, especialmente a zonas como Edom, el Arabá y el Sinaí, donde grupos nómadas y seminómadas lo veneraban mucho antes de que surgiera el judaísmo tal como lo conocemos. Las menciones más antiguas no proceden de la Biblia, sino de textos egipcios que hablan de los “shasu de Yahu”, un nombre que muchos estudiosos relacionan con el culto temprano a Yahvé.

Durante la Edad de Bronce y el comienzo de la Edad del Hierro, los primeros habitantes que luego formarían el pueblo de Israel practicaban un politeísmo similar al de sus vecinos cananeos. Yahvé convivía con otras divinidades importantes del panteón regional, como El, Astarté o Baal. De hecho, algunos investigadores interpretan que Yahvé pudo haber sido originalmente una manifestación o epíteto del dios El, la figura suprema de la religión cananea. Estos orígenes explican por qué, en los textos bíblicos más antiguos, Yahvé aparece como un “dios guerrero”, protector del grupo y líder de ejércitos divinos, una imagen muy típica de las culturas de la región.

A partir del siglo IX y VIII a. C., la arqueología y la epigrafía muestran cómo Yahvé fue adquiriendo un papel cada vez más destacado. Inscripciones encontradas en lugares como Kuntillet Ajrud revelan que Yahvé era venerado en distintos santuarios, tanto en el reino del norte (Israel) como en el sur (Judá). En este proceso, Yahvé se convirtió en la divinidad tutelar de ambos reinos, y con el tiempo absorbió los atributos de otras deidades. Hacia el siglo VII a. C., en plena inestabilidad política, la corte de Jerusalén promovió una centralización del culto en el Templo, lo que fortaleció la idea de un único Dios por encima de todos los demás.

El giro definitivo llegó durante y después del exilio en Babilonia (siglo VI a. C.). En ese periodo, un grupo de sacerdotes y escribas definió a Yahvé como el único Dios existente, creador del mundo y señor de toda la historia. Esta visión, apoyada por las autoridades persas al permitir el retorno a Judea, terminó convirtiéndose en la doctrina dominante. A partir de ese momento, el antiguo dios de un pueblo pequeño de Canaán se transformó en el centro de un monoteísmo universal, que más tarde influiría decisivamente en el judaísmo, el cristianismo y el islam.

Concepto de monoteísmo ético

Uno de los rasgos más originales del judaísmo es su monoteísmo ético. No se trata solo de creer en un único Dios, sino de entender que ese Dios exige una forma de vida basada en la justicia, la honestidad y el respeto al prójimo. El monoteísmo no es aquí una afirmación filosófica, sino una invitación a vivir de acuerdo con un conjunto de valores que se consideran universales. La unidad de Dios se relaciona con la unidad del comportamiento humano: si Dios es uno, la vida moral debe ser coherente y responsable.

Este enfoque ético aparece con claridad en los profetas, que insisten en que el culto a Dios no tiene sentido sin justicia social. Proteger al débil, ser honesto en los negocios, cuidar al extranjero y actuar con compasión forman parte de esta visión religiosa. La idea central es que la fe no se limita a ritos o creencias, sino que tiene consecuencias directas en la manera de vivir. Este monoteísmo ético fue una de las grandes aportaciones del judaísmo al mundo antiguo y tuvo una influencia decisiva en otras tradiciones religiosas posteriores.

Alianza —Pacto con el pueblo de Israel—

La idea de alianza es uno de los centros espirituales del judaísmo. No se trata solo de un acuerdo religioso, sino de una forma de entender la relación entre Dios y el pueblo de Israel como un vínculo vivo, histórico y ético. Según la tradición bíblica, Dios se dirige a los antepasados del pueblo —Abraham, Isaac y Jacob— y establece con ellos un compromiso mutuo: Él será su Dios y los acompañará en su camino, y ellos, a cambio, deberán vivir conforme a ciertos preceptos y transmitir esa fidelidad a las generaciones futuras. Esta promesa inicial se desarrolla más tarde en la figura de Moisés, cuando la alianza se amplía y se convierte en un marco que regula la vida colectiva, desde la justicia hasta las normas del culto.

La alianza no es un pacto entre iguales. Dios aparece como la parte que inicia el encuentro, pero la respuesta humana es fundamental. Por eso, la alianza tiene siempre dos dimensiones: por un lado, expresa la confianza de Dios en un pueblo concreto; por otro, exige responsabilidad, memoria y cumplimiento de la ley. Esta ley, que en la tradición judía se entiende como expresión de la voluntad divina, no se vive como una imposición ajena, sino como la manera de mantener viva la relación con Dios en la vida diaria.

A lo largo de la historia, la alianza ha funcionado como un punto de referencia espiritual en tiempos de estabilidad y, sobre todo, en momentos de crisis. Cuando el pueblo ha vivido exilios, dispersión o dificultades, la idea del pacto ha servido para preservar la identidad y para mantener la sensación de continuidad. No es un contrato que pueda romperse sin más, sino un compromiso permanente que acompaña al pueblo en su caminar histórico. Esta visión ha dado al judaísmo una profunda capacidad de resistencia y de fidelidad, entendiendo que la alianza es tanto una promesa divina como una tarea humana que se renueva en cada generación.

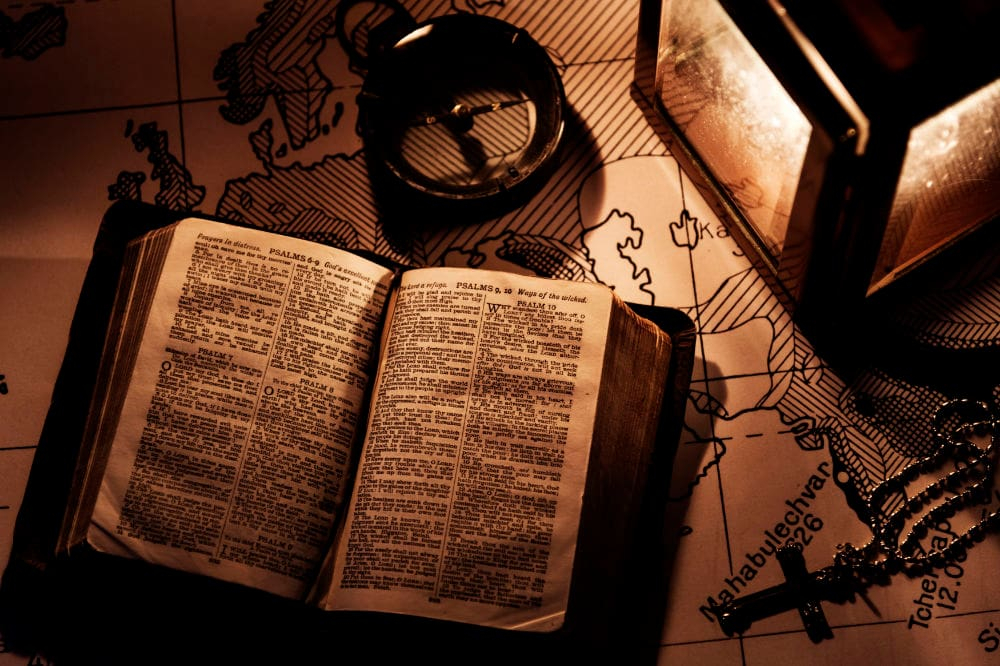

Una vieja biblia sobre una mesa de madera. © Rawpixel.

En la tradición bíblica, Dios es presentado como el Dios de Israel, pero no en un sentido exclusivo o limitado, sino como una divinidad que elige a un pueblo concreto para cumplir una misión dentro de la historia universal. Israel aparece como el depositario de una alianza particular, pero esa alianza no tiene como objetivo aislarlo del resto de la humanidad, sino convertirlo en un punto de contacto entre Dios y el mundo. En los textos antiguos, Dios se dirige a Israel como un pueblo pequeño entre los demás, pero al mismo tiempo se afirma que Él es el creador del universo y el juez de todos los pueblos, y que su relación con la humanidad entera no queda restringida por la elección de un solo pueblo. Lo que se confía a Israel —la ley, la ética, la memoria y la fidelidad— se presenta como una luz que debe irradiarse más allá de sus fronteras.

Desde esta perspectiva, la elección de Israel tiene un sentido histórico y pedagógico: es un camino mediante el cual Dios enseña, corrige, acompaña y revela su voluntad, con la intención de que esa revelación tenga un alcance más amplio. En los profetas aparece con fuerza la idea de que todas las naciones están bajo la mirada de Dios, que la justicia y la compasión son valores universales y que, al final, los pueblos del mundo reconocerán la obra de Dios más allá de sus propias fronteras. La elección de Israel no anula la dignidad del resto de la humanidad, sino que la orienta hacia un horizonte moral compartido.

En este contexto, las esperanzas mesiánicas tienen un papel importante. El judaísmo entiende que el Mesías será un futuro descendiente de la casa de David que traerá paz, justicia y restauración, pero no lo identifica con Jesús. Para el cristianismo, en cambio, Jesús es precisamente el cumplimiento de esas promesas y el punto donde la historia particular de Israel se abre definitivamente a la humanidad entera. La figura de Jesús se interpreta como el paso en el que el Dios de Israel actúa en favor de todos los pueblos, ofreciendo salvación y reconciliación más allá de cualquier identidad étnica o nacional. Para la fe cristiana, el Mesías esperado por Israel se convierte así en un salvador universal, capaz de unir la antigua alianza con un horizonte espiritual que abraza a toda la humanidad.

Esta diferencia marca dos caminos religiosos que comparten un origen común, pero que interpretan de manera distinta el sentido de la promesa. El judaísmo mantiene la espera de un Mesías futuro y entiende que la alianza con Dios sigue siendo un vínculo particular entre Él y el pueblo de Israel. El cristianismo, por su parte, ve en Jesús la realización de esa espera y la ampliación definitiva del proyecto divino hacia todos los seres humanos. En ambos casos, la visión de Dios como creador y juez del mundo permite comprender que, aunque la historia de Israel tenga un papel central, la mirada de Dios no se limita a un solo pueblo, sino que abarca a toda la humanidad.

Conceptos clave: pueblo elegido, ley, justicia, misericordia y tikún olam

Dentro del judaísmo hay una serie de ideas que ayudan a comprender cómo se entiende la relación entre Dios y la vida humana. Una de ellas es la noción de pueblo elegido, una expresión que a veces se malinterpreta. No significa superioridad ni privilegio, sino responsabilidad. Israel es “elegido” en el sentido de que recibe una tarea: mantener viva la alianza, transmitir la ley y actuar como ejemplo ético en un mundo que con frecuencia se aleja de la justicia. La elección se vive como un compromiso más que como un honor.

Ese compromiso se expresa a través de la ley, la Torá, que no es solo un conjunto de normas rituales o jurídicas, sino un camino de vida. La ley orienta el comportamiento cotidiano, invita a la coherencia moral y estructura la relación entre las personas. No se limita a lo religioso: incluye principios de convivencia, de honradez y de respeto. Para la tradición judía, vivir según la ley no es una carga, sino una forma de responder a la alianza y de expresar la fidelidad a Dios en la vida real.

En este marco, la justicia ocupa un lugar central. La Biblia hebrea insiste una y otra vez en que la verdadera fidelidad a Dios se demuestra con hechos concretos de justicia social: proteger al débil, actuar con rectitud, evitar el abuso de poder y construir una sociedad más equilibrada. De esta justicia brota la misericordia, entendida no como debilidad ni indulgencia fácil, sino como sensibilidad ante el sufrimiento del otro. La misericordia es una forma de mirar la fragilidad humana con compasión y de actuar con humanidad allí donde la ley podría volverse fría o excesivamente dura.

Todo esto conduce a un concepto profundamente característico del pensamiento judío: tikún olam, que puede traducirse como “reparar el mundo”. Es una idea que sintetiza la dimensión ética y espiritual de la tradición. Significa que el ser humano tiene la responsabilidad de contribuir a mejorar la realidad, de corregir injusticias, de cuidar a los demás y de esforzarse por que el mundo sea un lugar más justo y más habitable. Tikún olam expresa que la fe no se agota en creencias, sino que se concreta en acciones que buscan sanar aquello que está roto, tanto en la vida personal como en la sociedad.

Estos conceptos, unidos entre sí, forman un núcleo profundo del judaísmo: un Dios que llama, un pueblo que responde, una ley que orienta, una justicia que corrige, una misericordia que humaniza y un compromiso permanente de trabajar por la reparación del mundo. Es una visión religiosa que no se encierra en lo sagrado, sino que se despliega en la vida cotidiana y en las relaciones humanas.

4. Textos sagrados

Introducción a los libros sagrados del judaísmo

Los libros sagrados del judaísmo ocupan un lugar central en la vida espiritual, cultural e histórica del pueblo judío. No son simplemente textos antiguos conservados por tradición, sino la base misma sobre la que se ha construido una identidad que ha sobrevivido a exilios, diásporas, persecuciones y transformaciones culturales profundas. Para el judaísmo, la palabra escrita no es un adorno ni un documento arqueológico, sino una forma viva de relación con Dios, una guía moral y una memoria colectiva que acompaña a cada generación. Estos libros son el puente que une el origen del pueblo con su presente, la voz que transmite la alianza y el marco que orienta la conducta humana.

Una característica esencial del judaísmo es que su fe se articula a través del estudio y de la interpretación de estos textos. La tradición no se conserva por repetición mecánica, sino por la lectura constante, el análisis y el debate. Los libros sagrados son, por tanto, obras abiertas, destinadas a ser interrogadas, discutidas y puestas en diálogo con la vida real. Esa actitud ha dado al judaísmo un carácter intelectual muy marcado, donde estudiar es una forma de oración y comprender es una manera de acercarse a Dios. La palabra escrita se convierte así en un espacio sagrado que invita al creyente a entrar, cuestionar, aprender y crecer.

Estos libros también cumplen una función de memoria. En ellos se conserva la historia del pueblo, no solo en su dimensión factual, sino en su dimensión espiritual. Los relatos, las leyes, los cantos, los poemas y las reflexiones filosóricas transmiten el modo en que el pueblo judío ha entendido su relación con la justicia, con la libertad, con el sufrimiento y con la esperanza. Lejos de ser un archivo del pasado, estos textos ofrecen una mirada profunda sobre el sentido de la existencia y sobre la vocación de vivir según una ética exigente y responsable. El pasado se vuelve así una fuente de orientación para el presente.

Además, los libros sagrados del judaísmo son un punto de encuentro entre lo divino y lo humano. En ellos se refleja la convicción de que Dios se comunica con el ser humano a través de la palabra, y que esa palabra contiene una enseñanza que debe ser llevada a la vida diaria. La revelación no aparece como un acto terminado, sino como una llamada continua a profundizar en la ley y a descubrir su significado. Por eso la lectura y el estudio forman parte del ritmo cotidiano de la vida religiosa, y las generaciones se transmiten unos a otros no solo los textos, sino también la forma de estudiarlos.

Esta literatura sagrada también ha tenido una función unificadora. A lo largo de siglos de dispersión, las comunidades judías vivieron en países, lenguas y culturas diferentes, pero los libros sagrados fueron siempre un vínculo común que mantuvo la cohesión del pueblo. Allí donde hubiera una sinagoga, un hogar judío o un grupo de estudio, estos textos estaban presentes como un símbolo de continuidad. Su preservación y su lectura constante permitieron que la identidad no se diluyera y que la historia del pueblo siguiera viva incluso lejos de la tierra de Israel.

Por último, estos libros representan una visión del mundo que combina espiritualidad, ética y humanidad. En ellos se refleja una manera de concebir la vida en la que la dignidad de la persona, la compasión por el que sufre y el compromiso con la justicia son inseparables de la fe. No son textos aislados del mundo, sino obras que invitan a actuar. Su mensaje se desplaza de la sinagoga a la vida diaria y del ritual a la responsabilidad social. Para el judaísmo, la santidad no es una abstracción, sino una forma de vivir que se aprende y se renueva a través del estudio y la práctica de estas enseñanzas.

En conjunto, los libros sagrados del judaísmo son una fuente inagotable de identidad, sabiduría y continuidad. Representan la voz de un pueblo que dialoga con Dios, la memoria de una historia milenaria y el marco ético que orienta la existencia. Son un tesoro espiritual que no se limita a conservar una tradición, sino que impulsa a cada generación a redescubrirla y a darle vida en su propio tiempo.

Una creyente sostiene la Biblia en sus manos. Leyendo la Santa Biblia. Concepto de fe. © StiahailoAnastasiia.

4.1. El Tanaj

El judaísmo se basa en el Tanaj (lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento), compendio de 24 libros que cuenta la historia del hombre y de los judíos, desde la Creación hasta la construcción del Segundo Templo, e incluye también preceptos religiosos, morales y jurídicos; filosofía, profecías y poesía, entre otros. Sus cinco primeros libros, en conjunto conocidos con el nombre de «la Torá» o «Pentateuco», son considerados escritos por inspiración divina y, por ende, sagrados, y su lectura pública en la sinagoga los días lunes, jueves y sábados forma parte fundamental del culto judío, lo que le ha valido al pueblo judío el nombre de «Pueblo del Libro».

Los textos están escritos mayoritariamente en hebreo antiguo, aunque también hay pasajes en arameo antiguo (Libro de Daniel, Libro de Esdras, y otros). El texto hebreo tradicional recibe el nombre de texto masorético.

El Antiguo Testamento católico y ortodoxo contiene siete libros no incluidos en el Tanaj, llamados Deuterocanónicos. Las traducciones de la Biblia que utilizan los grupos cristianos protestantes se adhieren al canon hebreo, o sea, solo treinta y nueve libros del Tanaj. Para los católicos y los ortodoxos, sin embargo, el Antiguo Testamento lo componen 46 libros en lugar de 24. Las Iglesias protestantes incluyen 39 libros en el Antiguo Testamento, omitiendo 7 libros conocidos como Deuterocanónicos. En ambos casos, las cifras derivan, al menos en principio, de una diferente repartición del conjunto del texto original.

El Tanaj es el conjunto de los libros sagrados del judaísmo. Su nombre es un acrónimo formado por las iniciales de sus tres grandes secciones: Torá (Ley), Neviim (Profetas) y Ketuvim (Escritos). Este conjunto constituye la Biblia hebrea y forma el núcleo de la revelación, la memoria histórica y la enseñanza religiosa del pueblo judío. Su formación fue un proceso largo, que abarca siglos, transmitido por generaciones de escribas, maestros, familias y comunidades. El Tanaj no es solo un documento religioso: es una obra literaria y espiritual que ha modelado la identidad del pueblo judío, su visión del mundo, su ética y su relación con Dios.

El Tanaj contiene relatos fundacionales, himnos, leyes, historias de reyes, reflexiones sapienciales, poemas, oráculos proféticos, lamentaciones y crónicas históricas. Su diversidad interna no es un obstáculo, sino una expresión de la riqueza espiritual de la tradición judía, donde la vida humana y la acción divina se entrelazan a lo largo de generaciones. Cada sección cumple un papel diferente: la Torá establece el fundamento; los Profetas interpretan la historia y llaman a la responsabilidad moral; los Escritos ofrecen sabiduría, belleza literaria y un diálogo íntimo con Dios. Juntos forman el eje espiritual del judaísmo.

Biblia hebrea. Explorando raras escrituras religiosas de la herencia judía sagrada. © Stock_Holm.

Estructura del Tanaj (Torá, Neviim, Ketuvim)

La estructura del Tanaj sigue un orden preciso que refleja la importancia y el sentido teológico de sus partes. En primer lugar está la Torá, también llamada Pentateuco, que contiene los cinco libros atribuidos tradicionalmente a Moisés. La Torá es el corazón del Tanaj y la base de toda la fe judía. En ella se narran los orígenes del mundo, los antepasados del pueblo de Israel, la liberación de Egipto, la alianza en el Sinaí y el conjunto de leyes que orientan la vida religiosa y moral.

Tras la Torá vienen los Neviim, los Profetas. Esta sección recoge los libros que narran la entrada en la tierra de Canaán, la época de los jueces, el surgimiento de la monarquía, el esplendor y caída de los reinos de Israel y Judá, y los mensajes de los profetas que llamaron al pueblo a la justicia y la fidelidad. En los Profetas se combina historia, espiritualidad y crítica moral, mostrando cómo la relación con Dios se expresa también en la vida social y política.

La tercera sección, Ketuvim, es la más variada. Contiene poesía, sabiduría, reflexiones filosóficas, relatos históricos y oraciones. Aquí se encuentran libros como los Salmos, Proverbios, Job, Rut, Ester, Daniel, Crónicas y otros textos que complementan y enriquecen la visión del mundo presentada en las secciones anteriores. Los Ketuvim muestran una espiritualidad íntima, marcada por la experiencia personal, la reflexión sobre el sufrimiento y la búsqueda de sentido.

Estas tres partes forman una unidad espiritual, aunque difieren en estilo, fecha de composición y función. En conjunto, expresan la visión judía de la historia: Dios habla, actúa, guía y acompaña; el ser humano responde, falla, aprende, vuelve a levantarse y busca la justicia. El Tanaj es una historia de encuentros y llamadas, de memoria, de fidelidad y de renovación constante.

La Torá: significado, centralidad y lectura litúrgica

La Torá es el núcleo del Tanaj y la base de toda la vida religiosa judía. Su nombre significa enseñanza, instrucción o ley, y expresa la idea de un camino que guía al ser humano hacia una vida recta. La Torá recoge los cinco libros fundamentales: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En ellos se narran los grandes acontecimientos que definen al pueblo judío: la creación del mundo, la elección de los antepasados, la esclavitud y liberación de Egipto, la entrega de la ley en el Sinaí y la organización de la vida colectiva según la alianza.

La centralidad de la Torá no es solo doctrinal: es espiritual, ética y comunitaria. Contiene la afirmación del monoteísmo ético, la memoria de la liberación y el conjunto de mandamientos que regulan la vida cotidiana. Para el judaísmo, la Torá es un regalo divino y un acto de amor. No es un código frío ni una colección de normas desconectadas, sino una enseñanza que abarca la totalidad de la vida humana: la familia, la justicia, la compasión, la convivencia y la búsqueda constante de Dios.

En la vida litúrgica, la Torá ocupa un lugar de honor. Su lectura se realiza semanalmente en la sinagoga, siguiendo un ciclo anual que divide el texto en porciones llamadas parashot. Cada semana se lee una sección, acompañada por una lectura complementaria de los Profetas. Esta práctica mantiene vivo el diálogo entre tradición y presente, y asegura que la Torá sea escuchada, interpretada y vivida por cada generación. La lectura pública es un acto solemne: el rollo se saca del arca, se eleva ante la comunidad, se desenrolla y se lee con melodías tradicionales que conectan al pueblo con su historia y su fe.

La Torá no es solo un libro antiguo: es un camino que se recorre, una enseñanza que se interpreta y una presencia que acompaña. Estudiarla es un acto de fidelidad a la alianza y un ejercicio de crecimiento personal. En el judaísmo, leer la Torá es participar en una conversación milenaria que une pasado, presente y futuro.

Las 24 secciones de la Biblia hebrea (Visión general)

Las veinticuatro secciones del Tanaj corresponden a los libros que forman la Biblia hebrea en su estructura tradicional. Cada uno aporta un matiz distinto y amplía la visión espiritual del conjunto. Aunque su contenido es muy diverso, todos están unidos por una misma intención: preservar la memoria de la relación entre Dios y el pueblo, transmitir sabiduría y orientar la vida humana hacia la justicia y la responsabilidad.

En la tradición judía, estos veinticuatro libros no se organizan según el criterio cristiano de capítulos y agrupaciones temáticas, sino según su función espiritual e histórica. La Torá contiene cinco, los Profetas ocho y los Escritos once. Cada libro tiene su lugar y su sentido dentro de la estructura mayor. No se trata de una simple colección de textos, sino de un cuerpo orgánico, donde historia, ley, poesía y profecía se completan mutuamente.

A partir de aquí, si quieres, podemos desarrollar uno por uno todos los niveles del Tanaj: primero las partes, luego los libros en detalle, siguiendo el orden tradicional.

El acrónimo Tanaj son las tres letras iniciales hebreas (con la puntuación diacrítica que sirve de vocal) de cada una de las tres partes que componen las escrituras judías:

- La Torá (תּוֹרָה), ‘Instrucción’ o ‘Ley’ – los cinco libros de Moisés (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio)

- Los Nevi’im (נְבִיאִים), ‘Profetas’

- Los Ketuvim (כְּתוּבִים), ‘Escritos’ o ‘Hagiógrafos’

En un principió, la palabra Torá en su uso más genérico también sirve para la Biblia judía en su totalidad (las tres partes), aunque en su más limitado sentido se refiere a la primera parte del Tanaj, cuyo nombre recibe.

La letra inicial kaf de כְּתוּבִים (Ketuvim) (se escribe de derecha a izquierda) es letra final en el acrónimo תַּנַ»ךְ (Tanaj), y por ser última letra toma la forma de kaf final ( ךְ ) y se pronuncia suave, como J, no como K; por eso es Tanaj y no “Tanak”.

En el ámbito académico, muchos estudiosos de ciencias bíblicas defienden el uso del término Biblia hebrea (o escrituras hebreas) como sustituto de los términos menos neutrales con connotaciones judías o cristianas (como Tanaj o Antiguo Testamento). A su vez, otros estudiosos le ven al término Biblia hebrea una interpretación más bien lingüística (textos escritos originalmente en hebreo y arameo antiguos), por lo que siguen usando los otros términos para referirse a los compendios concretos de libros judíos y cristianos.

En hebreo, la palabra Tanaj sirve para la Biblia judía mientras que para la Biblia cristiana (tanto Antiguo como Nuevo Testamento) se usa la palabra latina ביבליה (Biblia, que coincide con la forma española). A su vez, la traducción de la palabra Tanaj a otros idiomas en el ámbito judío es sencillamente Biblia en el idioma que corresponde (Bible, Bibel, Bijbel, etc.).

La lista (o canon) de libros bíblicos hebreos inspirados quedó establecida definitivamente para el judaísmo en el siglo II d. C. por el consenso de un grupo de sabios rabinos que habían conseguido escapar del asedio de Jerusalén en el año 70 y que habían fundado una escuela en Yamnia. A estos libros se les conoce como protocanónicos, y forman el Canon Palestinense o Tanaj.

Este canon significó el rechazo de algunos libros, que pasaron a conocerse como deuterocanónicos, que un grupo de maestros judíos había incluido en el Canon de Alejandría o Biblia de los Setenta en el siglo II a. C. La forma “deuterocanónico” significa ‘segundo canon’ en contraste con el término “protocanónico” que significa ‘primer canon’. Sin embargo el primer canon, en orden cronológico, fue el de Alejandría.

Contenido

Géneros y temas

El Tanaj incluye diversos géneros. Más de la mitad consiste en narraciones, es decir, descripciones de acontecimientos ambientados en el pasado. El Levítico y gran parte del Éxodo y los Números contienen material jurídico. El Libro de los Salmos es una colección de himnos, pero en otras partes del Tanaj, como Éxodo 15, 1 Samuel 2 y Jonás 2, se incluyen canciones. Libros como Proverbios y Eclesiastés son ejemplos de literatura sapiencial.

Otros libros son ejemplos de profecía. En los libros proféticos, un profeta denuncia el mal o predice lo que Dios hará en el futuro. Un profeta también puede describir e interpretar visiones. El Libro de Daniel es el único libro del Tanaj que suele describirse como literatura apocalíptica. Sin embargo, otros libros o partes de libros han sido llamados proto-apocalípticos, como Isaías 24-27, Joel, y Zacarías 9-14.

Un tema central a lo largo del Tanaj es el monoteísmo, la adoración a un solo Dios. El Tanaj fue creado por los israelitas, un pueblo que vivía en el contexto cultural y religioso del antiguo Cercano Oriente. Las religiones del antiguo Cercano Oriente eran politeístas, pero los israelitas rechazaron el politeísmo en favor del monoteísmo. La biblista Christine Hayes escribe que la Biblia hebrea fue «el registro de la revolución religiosa y cultural [de los israelitas]».

Según el especialista en la Biblia John Barton, «YHWH se presenta sistemáticamente a lo largo de las [Escrituras hebreas] como el Dios que creó el mundo, y como el único Dios del que Israel debe ocuparse».[6] Esta relación especial entre Dios e Israel se describe en términos de un pacto. Como parte del pacto, Dios entrega a su pueblo la tierra prometida como posesión eterna. El Dios de la alianza es también un Dios de redención. Dios libera a su pueblo de Egipto e interviene continuamente para salvarlo de sus enemigos.

El Tanaj impone requisitos éticos, incluyendo la justicia social y la pureza ritual (Tumah y taharah). El Tanaj prohíbe la explotación de viudas, huérfanos y otros grupos vulnerables. Además, el Tanaj condena el asesinato, el robo, el soborno, la corrupción, el comercio engañoso, el adulterio, el incesto, el bestialismo y los actos homosexuales. Otro tema del Tanaj es la teodicea, que muestra que Dios es justo aunque el mal y el sufrimiento estén presentes en el mundo.

Narrativa

El Tanaj comienza con el relato de la creación del Génesis. Génesis 12-50 remonta los orígenes israelitas a los patriarcas: Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. Dios promete a Abraham y a sus descendientes la bendición y la tierra. El pacto que Dios hace con Abraham se materializa con la circuncisión masculina. Los hijos de Jacob se convierten en los antepasados de las doce tribus de Israel. El hijo de Jacob José es vendido como esclavo por sus hermanos, pero se convierte en un hombre poderoso en Egipto. Durante una hambruna, Jacob y su familia se establecen en Egipto.

Los descendientes de Jacob vivieron en Egipto 430 años. Después del Éxodo, los israelitas vagan por el desierto durante 40 años. Dios da a los israelitas la Ley de Moisés para guiar su comportamiento. La ley incluye reglas tanto para el ritual religioso como para la ética. Este código moral exige justicia y cuidado de los pobres, las viudas y los huérfanos. La historia bíblica afirma el amor incondicional de Dios por su pueblo, pero aun así lo castiga cuando no cumple el pacto.

Dios conduce a Israel a la tierra prometida de Canaán, que conquistan al cabo de cinco años. Durante los siguientes 470 años, los israelitas fueron dirigidos por jueces. Posteriormente, el gobierno pasó a ser una monarquía. El Reino unido de Israel fue gobernado primero por Saúl y luego por David y su hijo Salomón. Fue Salomón quien construyó el Primer Templo en Jerusalén. Tras la muerte de Salomón, el reino unido se dividió en el Reino de Israel septentrional con capital en Samaria y el Reino de Judá meridional centrado en Jerusalén.

El reino del norte sobrevivió durante 200 años hasta que fue conquistado por el Asirio en el 722 a. C. El Reino de Judá sobrevivió durante más tiempo, pero fue conquistado por el Babilonios en 586 a. C. El Templo fue destruido y muchos judaizantes murieron. El Templo fue destruido, y muchos judíos fueron exiliados a Babilonia. En 539 a. C., Babilonia fue conquistada por Ciro el Grande de Persia, que permitió a los exiliados volver a Judá. Entre 520 y 515 a. C., el Templo fue reconstruido.

Tanaj en español. Biblia de Alba, 1422-1433, fols. 68v-69r: Moisés y el cruce del Mar Rojo. Autor: Desconocido – The Alba Bible. Dominio Público.

Libros sagrados del Judaísmo

Los libros en el Tanaj se agrupan en tres conjuntos: la Ley o Instrucción (Torá), los Profetas (Nevi’im) y los Escritos (Ketuvim). A continuación se enumeran los libros que pertenecen a cada apartado:

Torá (תּוֹרָה) Ley o Instrucción

La Torá se conoce también como el Pentateuco, del griego πέντε, pente, ‘cinco’, y τεῦχος, teûjos, ‘funda para libros’; proveniente del hebreo חֲמִשָּׁה חֻמְשֵׁי תּוֹרָה, Jamishá Jumshei Torá, ‘los cinco quintos de la Torá’ o simplemente חֻמָּשׁ, Jumash, ‘cinco’, una conjugación de חמש (Jamesh).

1-Génesis (בֵרֵאשִׁית)

[Bereshit ‘en el comienzo’]. Génesis: orígenes, memoria y fundamento espiritual. El primer libro de la Torá, el Génesis, es la gran puerta de entrada a toda la Biblia hebrea. Su nombre significa “comienzos”, y eso es exactamente lo que ofrece: una mirada profunda a los orígenes del mundo, de la humanidad y del propio pueblo de Israel. No es un libro científico ni una crónica histórica en el sentido moderno, sino una meditación narrativa que busca explicar quiénes somos, por qué existimos, qué sentido tiene la vida y cómo se entiende la relación entre Dios y el ser humano. El Génesis trata de los grandes temas universales: la creación, la libertad, el bien y el mal, la responsabilidad, la fraternidad, el sufrimiento y la esperanza.

El libro se abre con dos relatos de creación que muestran a Dios como el origen de todo lo existente. En un acto de palabra y voluntad, Dios ordena el caos, separa la luz de las tinieblas, organiza las aguas, hace brotar la vida y crea al ser humano a su imagen. Este comienzo presenta una visión profundamente optimista del mundo: la creación es buena y tiene un sentido, y el ser humano ocupa en ella un lugar especial, llamado a vivir en armonía consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Los primeros capítulos plantean también el problema del mal y la libertad. La historia de Adán y Eva, y el episodio del árbol del conocimiento, expresan la fragilidad humana, la capacidad de elegir y las consecuencias que derivan de esa elección. El relato del fratricidio de Caín y Abel muestra que la violencia no nace de fuerzas externas, sino del corazón humano, y que la responsabilidad individual es un tema central en toda la tradición bíblica.

Después de los relatos de los orígenes, el Génesis se desplaza hacia las grandes genealogías y narraciones que explican la formación de los pueblos y el deterioro moral de la humanidad. La historia del diluvio y de Noé presenta un mundo corrompido y una humanidad que se pierde en la violencia. Sin embargo, el relato no termina en destrucción, sino en renovación: Dios establece una alianza universal con Noé, sus descendientes y todas las criaturas vivas. Esta alianza es un mensaje de esperanza para toda la humanidad y marca uno de los momentos más importantes del libro, porque introduce la idea de que Dios no abandona a su creación incluso cuando ésta se aleja de su propósito original.

La segunda parte del Génesis se centra en la historia de los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y José. Aquí el libro cambia de escala. Ya no trata de la humanidad entera, sino de una familia concreta a través de la cual Dios llevará a cabo un plan histórico. Dios llama a Abraham, lo invita a abandonar su tierra y le promete una descendencia numerosa y una tierra nueva. Abraham se convierte así en el padre espiritual del pueblo de Israel y en un modelo de confianza y obediencia. El libro sigue con los relatos de Isaac y Jacob, y muestra cómo la alianza se transmite de generación en generación. Jacob, más tarde llamado Israel, dará nombre al pueblo, y sus hijos serán el origen de las doce tribus.

La historia de José, que cierra el libro, es una narración profundamente humana sobre la envidia, la injusticia, la providencia y la reconciliación. Vendido como esclavo por sus hermanos, José llega a ser un hombre influyente en Egipto y termina salvando a su familia del hambre. El Génesis concluye en un tono de esperanza, preparando así el escenario para el libro del Éxodo: la familia de Israel ya está en Egipto, donde crecerá y se transformará en un pueblo.

En conjunto, el Génesis es mucho más que una colección de relatos antiguos. Es una obra que ofrece una visión coherente del mundo y de la condición humana, y que plantea la pregunta fundamental: cómo vivir en relación con Dios, con los demás y con el universo. En él se establecen los temas centrales que acompañarán a todo el Tanaj: la alianza, la fe, la responsabilidad, la justicia y la presencia activa de Dios en la historia. Cada capítulo, cada personaje y cada episodio forma parte de una reflexión más amplia sobre la vida y sus posibilidades, y por eso el Génesis sigue siendo, hasta hoy, un libro profundamente significativo.

2- Éxodo (שְמוֹת)

[Shmot ‘nombres’]. Liberación, alianza y nacimiento de un pueblo. El libro del Éxodo es uno de los textos más decisivos de toda la tradición bíblica, porque narra el acontecimiento que define la identidad del pueblo de Israel: la salida de Egipto y el paso de una familia dispersa a una comunidad guiada por Dios. Si en el Génesis se contaba la historia de los orígenes, de las promesas y de los patriarcas, en el Éxodo comienza verdaderamente la historia de un pueblo que toma conciencia de sí mismo, que recibe una ley y que entra en una relación más madura y comprometida con Dios. El Éxodo es, en esencia, el relato de una liberación, una palabra que no solo describe un hecho histórico, sino un modelo espiritual que marcará para siempre la vida judía.

El libro se abre con una situación de sufrimiento y opresión. Los descendientes de Jacob, instalados en Egipto desde la época de José, han crecido en número y despiertan el temor del faraón, que los somete a trabajos forzados y ordena controlar su expansión. Esta escena inicial presenta un mundo injusto, donde la dignidad humana es negada y la vida se vuelve esclavitud. Sin embargo, dentro de esa oscuridad surge la figura de Moisés, un niño salvado milagrosamente y educado en la corte egipcia, pero cuya verdadera identidad lo empuja a solidarizarse con su pueblo. Moisés se convierte en un mediador entre Dios y los israelitas, y su historia personal refleja el paso de la fragilidad a la responsabilidad, del anonimato a la misión.

El núcleo del Éxodo es la intervención de Dios en favor del pueblo oprimido. Dios escucha el clamor de los israelitas y actúa para liberarlos, mostrando que su alianza no es una idea abstracta, sino una fuerza viva que irrumpe en la historia. Las plagas, el enfrentamiento con el faraón y la salida de Egipto son episodios cargados de dramatismo que muestran el conflicto entre la injusticia humana y la voluntad divina de libertad. La noche de la Pascua, cuando los israelitas marcan sus casas y se preparan para partir, se convierte en un símbolo eterno de liberación. La salida de Egipto no es solo un acontecimiento histórico: es un acto fundacional que celebran las generaciones a través de la Pascua judía, recordando que la libertad es un don que siempre debe renovarse.

El cruce del Mar Rojo es uno de los momentos más emblemáticos del libro. Allí se revela la grandeza narrativa del Éxodo: el pueblo, atrapado entre el ejército egipcio y el mar, experimenta una acción divina que abre un camino donde no lo había. Este episodio se interpreta como el paso de la esclavitud a la libertad, del miedo a la confianza, del caos al orden. Después de cruzar, el pueblo entona un canto de victoria, un himno que expresa la alegría de saberse guiado y protegido por Dios.

La liberación, sin embargo, es solo el comienzo. El viaje por el desierto pone al pueblo frente a sus límites, sus miedos y sus contradicciones. La falta de agua y de alimento, las quejas, el cansancio y la tentación de regresar a la seguridad de Egipto muestran que la libertad no es un estado, sino un proceso. En ese camino aparece la guía divina en múltiples formas: el maná, las codornices, el agua de la roca y, sobre todo, la presencia protectora de Dios en la columna de nube y de fuego. El desierto se convierte así en un espacio pedagógico, un lugar donde el pueblo aprende a confiar, a obedecer y a descender de la dependencia de Egipto hacia la responsabilidad de una vida nueva.

El momento culminante del Éxodo es la entrega de la ley en el monte Sinaí. Allí, Dios se revela de manera solemne y establece la alianza con Israel como un pacto que define la identidad espiritual y moral del pueblo. La ley, lejos de ser una imposición arbitraria, se presenta como un camino de vida, una manera de estructurar la convivencia y de expresar la relación con Dios. Los Diez Mandamientos son el núcleo de esta enseñanza, y su fuerza reside en que unen la dimensión religiosa con la ética: honrar a Dios y respetar al prójimo forman parte de una misma fidelidad.

Tras la entrega de la ley, el Éxodo describe la construcción del Tabernáculo, un santuario portátil que acompaña al pueblo durante su travesía. Este espacio simboliza la presencia de Dios en medio de la comunidad y expresa que la divinidad no permanece distante, sino que camina con su pueblo. La idea de un Dios que habita con el ser humano, que se involucra en su historia y que acompaña sus pasos es uno de los grandes mensajes del Éxodo.

En conjunto, el libro del Éxodo es una obra que combina historia, espiritualidad y ética. Es un relato de liberación, pero también de transformación interior. Presenta a un Dios que escucha, actúa y guía, y a un pueblo que aprende a ser libre y responsable. El Éxodo marca el inicio de la identidad de Israel como comunidad de fe, un pueblo que reconoce a Dios como liberador y legislador, y que encuentra en la alianza del Sinaí la fuente de su vida espiritual.

3- Levítico (וָיִקְרָא)