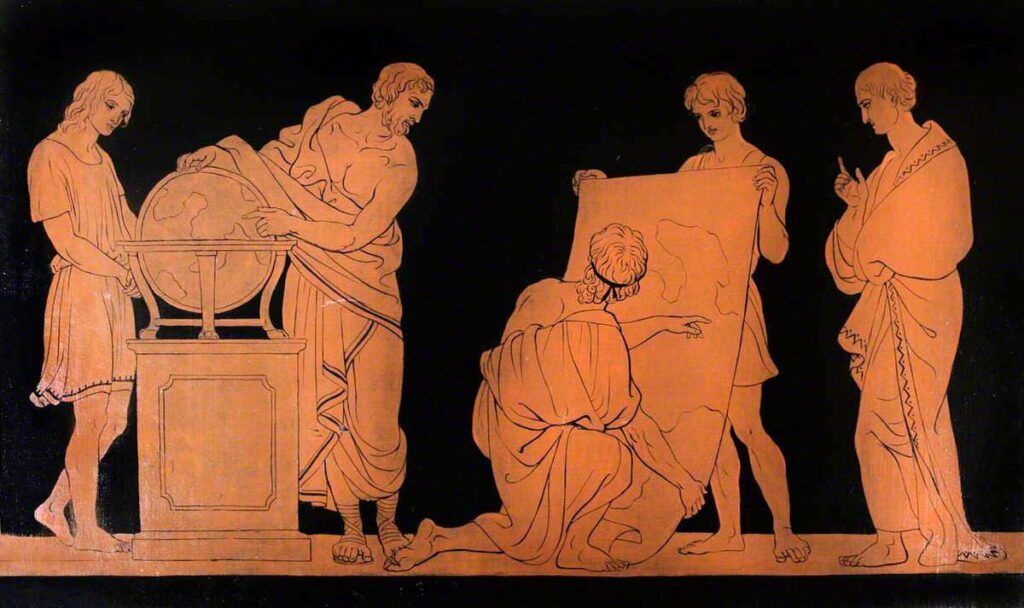

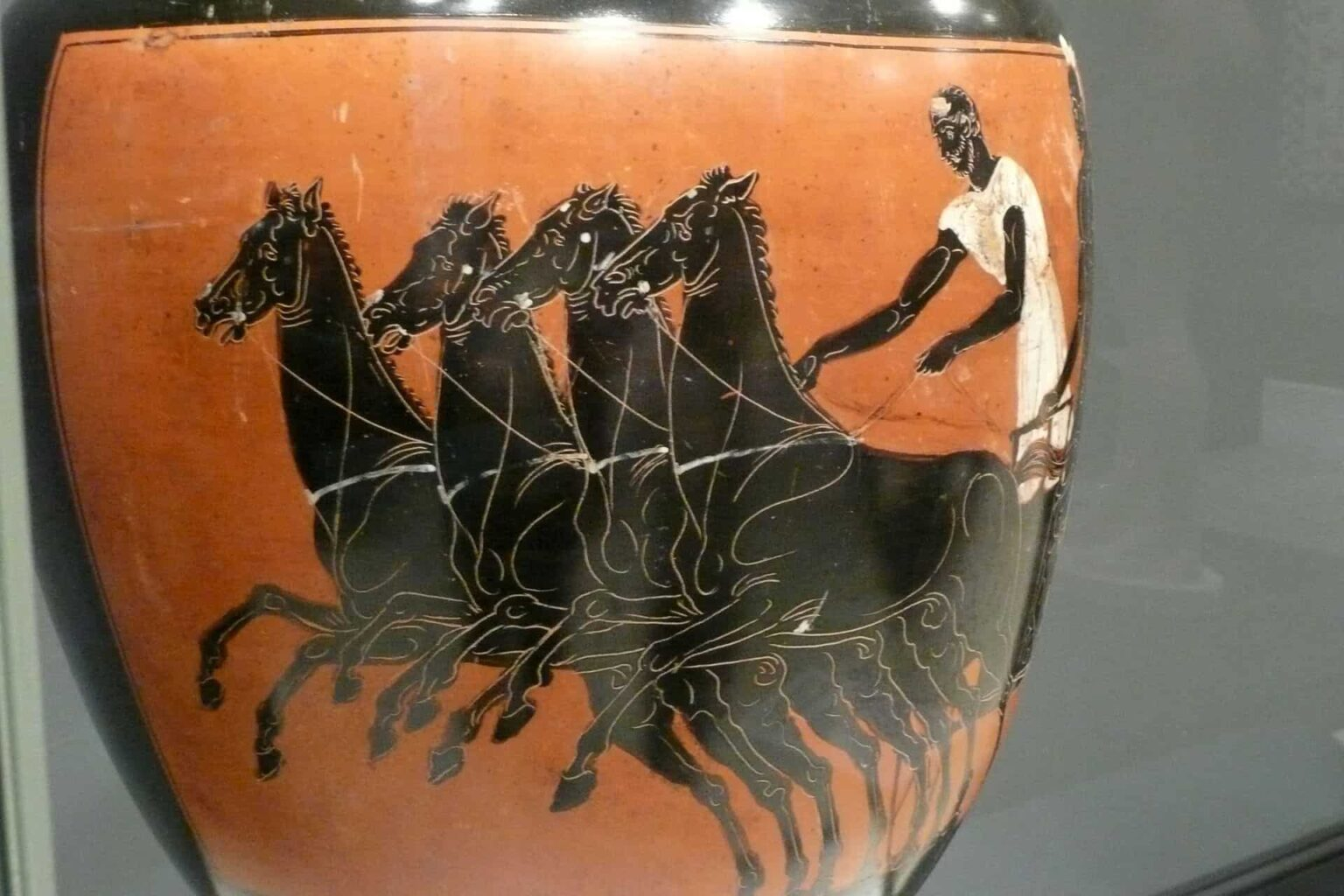

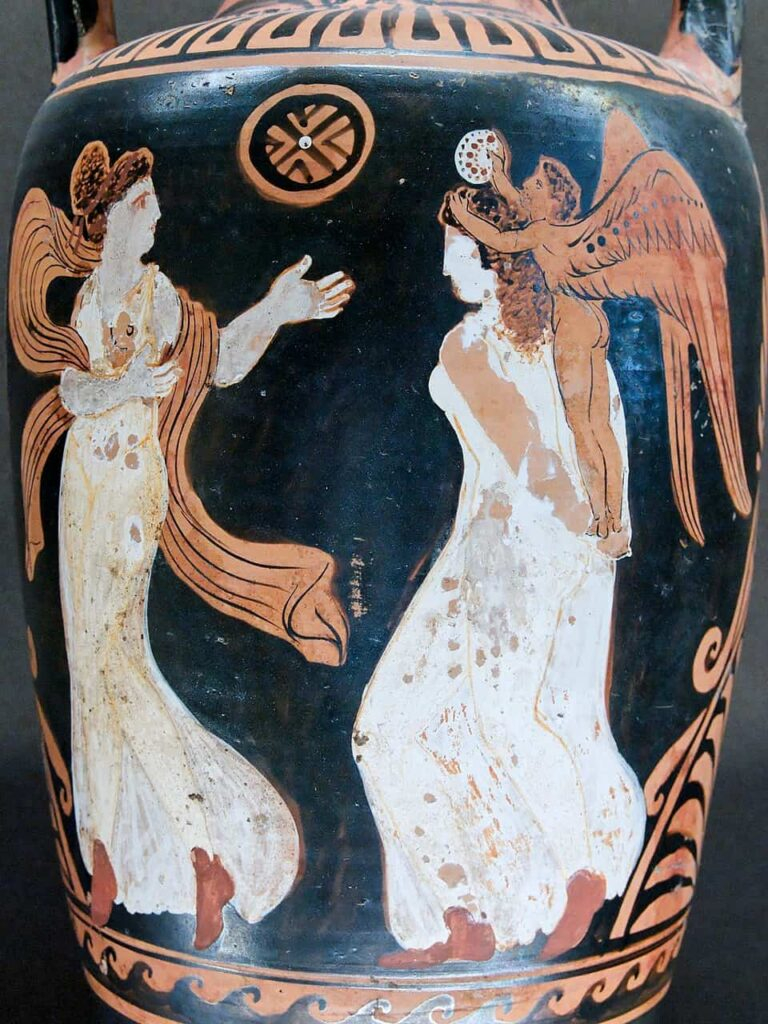

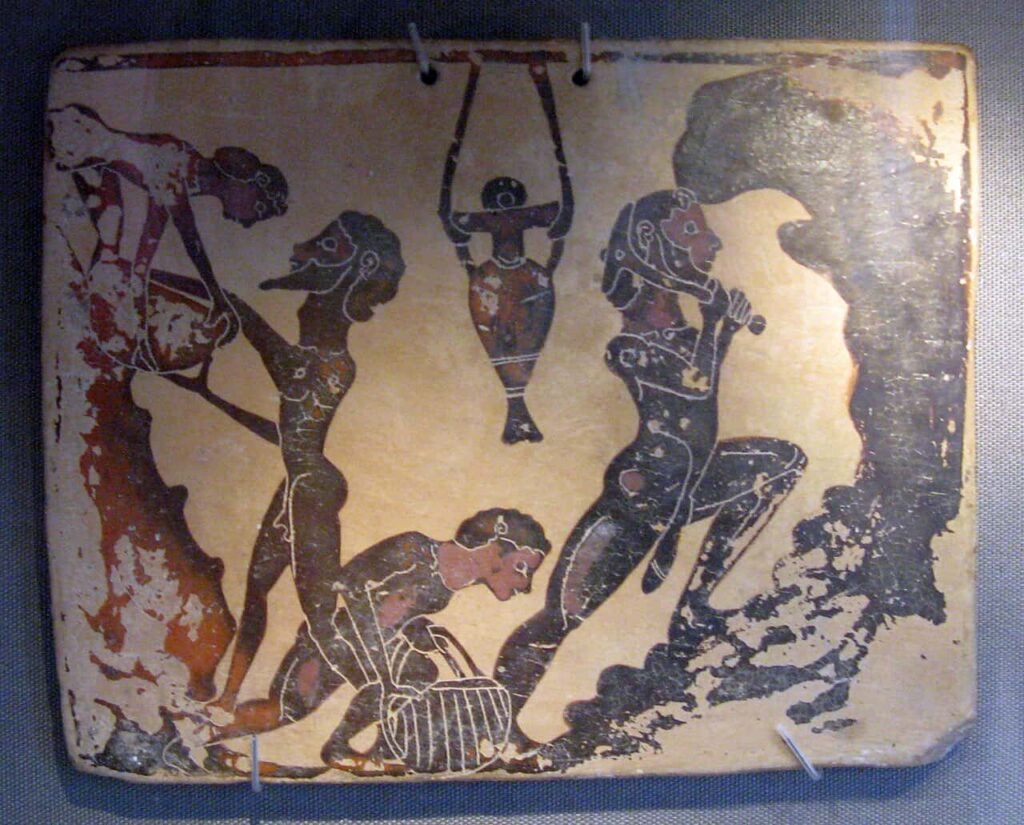

Pierre-François Hugues d’Hancarville (1719–1805) (círculo de). Conjunto de paneles pintados alegóricos. Geógrafos antiguos con un globo y un mapa. Pierre-François Hugues d’Hancarville – Art UK. Public Domain. Original file (1,200 × 713 pixels, file size: 103 KB).

La imagen representa una escena alegórica de geógrafos de la Antigüedad, realizada en estilo que imita la cerámica griega de figuras rojas. En ella se observan cinco personajes: uno señala un globo terráqueo situado sobre un pedestal, mientras otros consultan un gran mapa desplegado. La composición sugiere el espíritu investigador de los griegos, pioneros en el estudio de la geografía, la astronomía y la cartografía.

El uso de las siluetas en rojo sobre un fondo negro reproduce fielmente la estética de los vasos áticos del siglo V a. C., aunque se trata de una obra moderna, atribuida al círculo de Pierre-François Hugues d’Hancarville, anticuario y estudioso del arte clásico en el siglo XVIII. D’Hancarville fue célebre por sus publicaciones sobre cerámica griega, en especial las que documentaban la colección de Sir William Hamilton, embajador británico en Nápoles.

Esta representación no pretende reflejar una escena real de la cerámica antigua, sino evocar en clave alegórica la tradición intelectual griega y la transmisión del conocimiento. En ese sentido, conecta con el simbolismo de la cerámica de figuras rojas, que a menudo servía como soporte visual para escenas mitológicas, educativas y culturales que mostraban la vida de la polis y la importancia del saber.

1. Introducción. Inicio

El estilo de figuras rojas apareció en Atenas hacia 530-520 a. C. Se convirtió rápidamente en la «punta de lanza» de la producción ática, que le permitió imponerse como la única gran escuela del periodo clásico, consistía en una inversión de la figura negra: el fondo era pintado de negro y las figuras tenían el color de la arcilla. Los detalles eran pintados y nunca incisos. Probablemente fue inventado por un pintor concreto, posiblemente influenciado por un cliente o en realidad por su ceramista. Los nombres de los ceramistas Nicóstenes, Amasis o el Pintor de Andócides fueron citados. Fuera quien fuese, el primer pintor en aplicar esta técnica fue Andócides, del cual se conservan una quincena de cerámicas. A comienzos de este periodo, los pintores hacían coexistir escenas de figuras negras y de figuras rojas, estilo que recibe el nombre de cerámica bilingüe. En estos predominan los temas mitológicos y homéricos, efebos y escenas familiares.

Además de la simple inversión de los colores, la técnica de la cerámica de figuras rojas permitía una mejora del dibujo, sobre todo en la representación de los drapeados, de los cuerpos y de los detalles, cuya precisión suplió la casi completa desaparición de la policromía, ganando en realismo. Los cuerpos femeninos y masculinos son más fácilmente distinguibles, la musculatura estaba mejor definida. En este estilo sobresalió Eufronio, y la representación de los miembros en tres dimensiones (escorzo, transición de la vista del perfil a la del rostro, representación en tres cuartos).

En 480-479, durante las guerras médicas, Atenas fue ocupada por los persas. Sus talleres fueron destruidos —se han encontrado pozos llenos de restos en el barrio del Cerámico— y cuando los atenienses recobraron su ciudad, la producción cerámica tuvo que empezar de nuevo casi de cero. Las reliquias del estilo arcaico fueron abandonadas entonces —con la excepción del grupo manierista del Pintor de Pan— y las figuras rojas definitivamente adoptadas. Algunos pintores, como el de los Nióbides, fueron influenciados por la escultura o el fresco. El dibujo se volvió más sofisticado, mientras que la elección de escenas se orientó más hacia la vida privada, sobre todo con escenas de gineceo: es el «estilo florido», el último gran estilo ateniense. Los elementos de la decoración (flores, plantas) aparecieron a partir del final del siglo V a. C., y el pintor se reconcilió con el horror al vacío que le afectaba en el periodo geométrico: las composiciones fueron más recargadas. Se nota un gusto pronunciado por los detalles y la transparencia de la ropa, así como el movimiento proporcionado por la efervescencia de estos. Volvió la policromía con el recurso a la pintura blanca y dorada. Los arcaísmos persistieron en el centro ateniense, como el recurso a las figura negras en las ánforas panatenaicas, y se inventaron las figurillas de terracota que fueron difundidas por todo el mundo griego y conocidas más tarde con el nombre de «tanagrina».

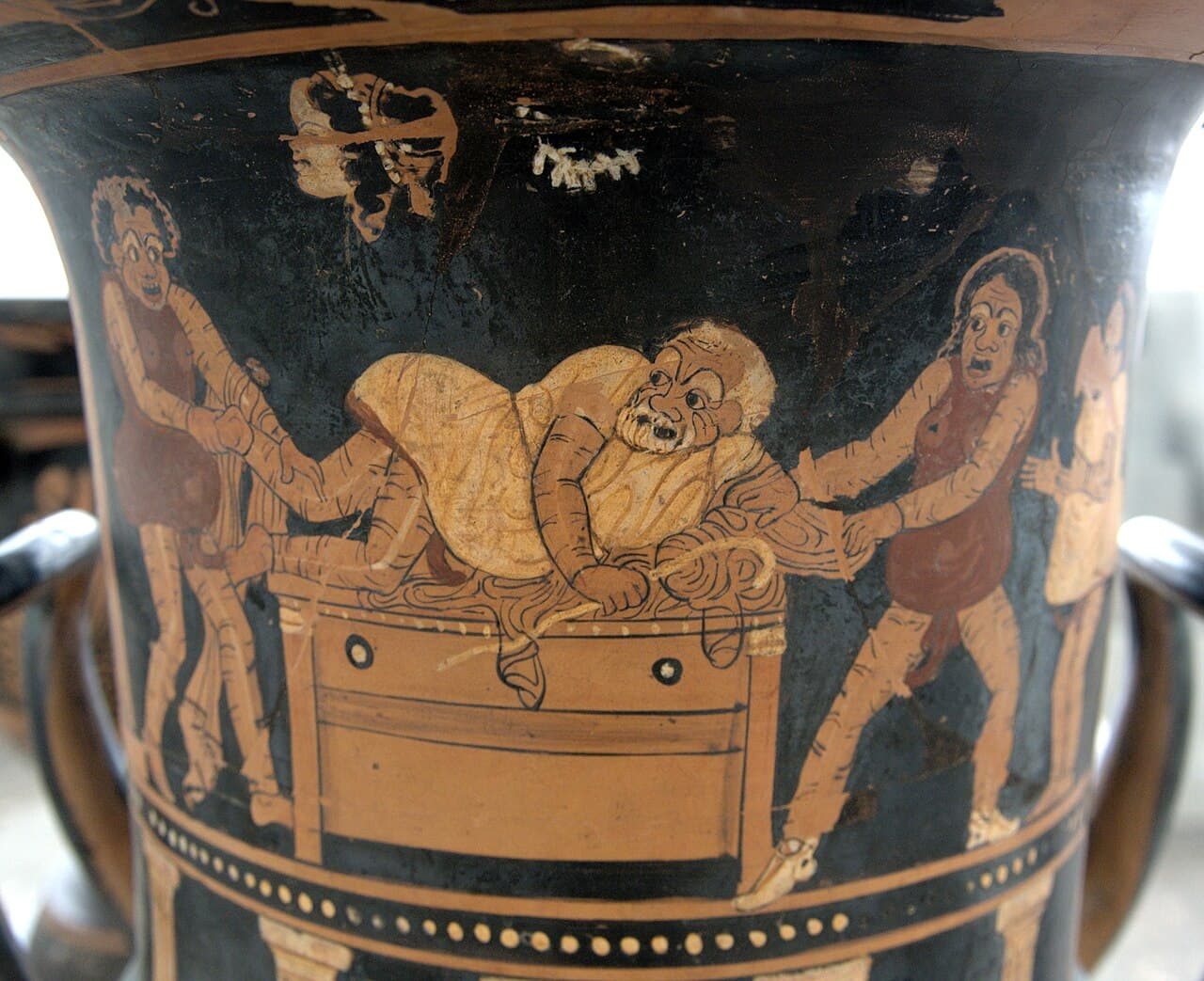

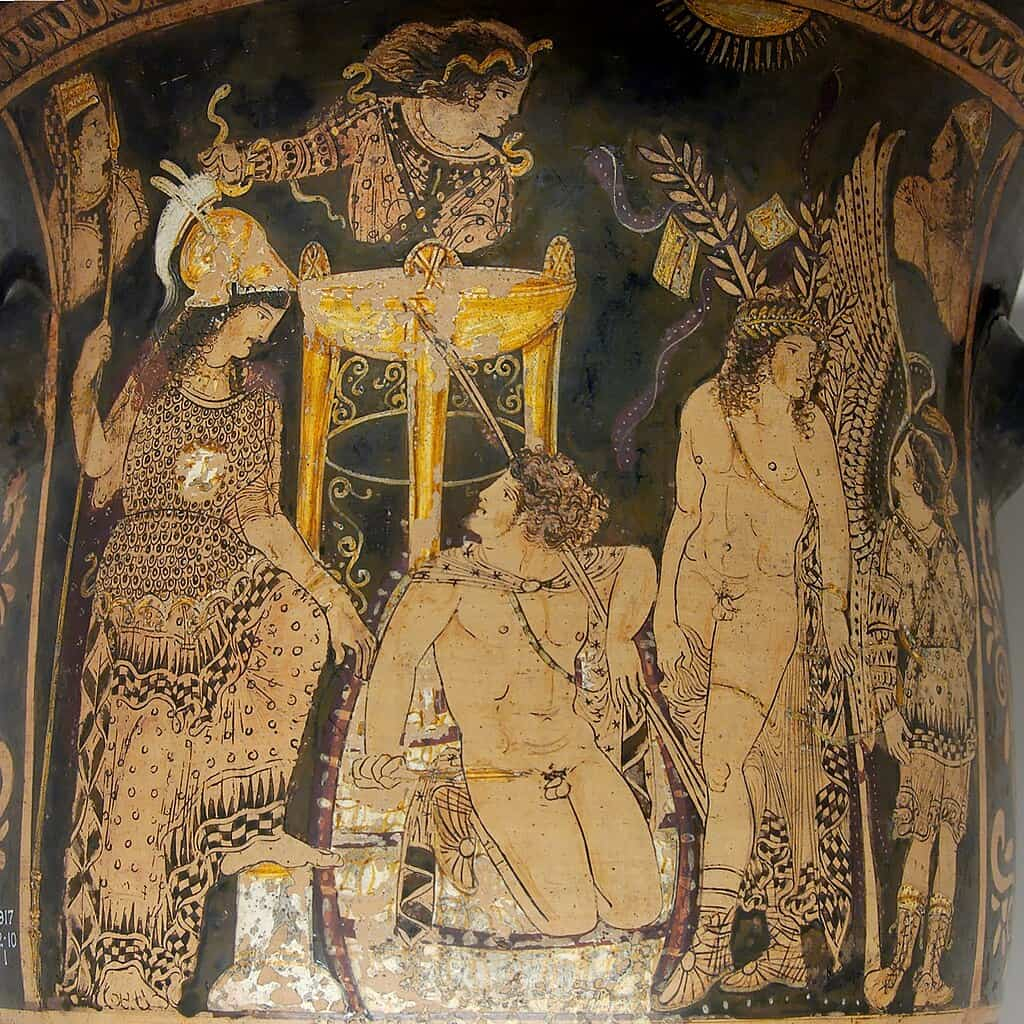

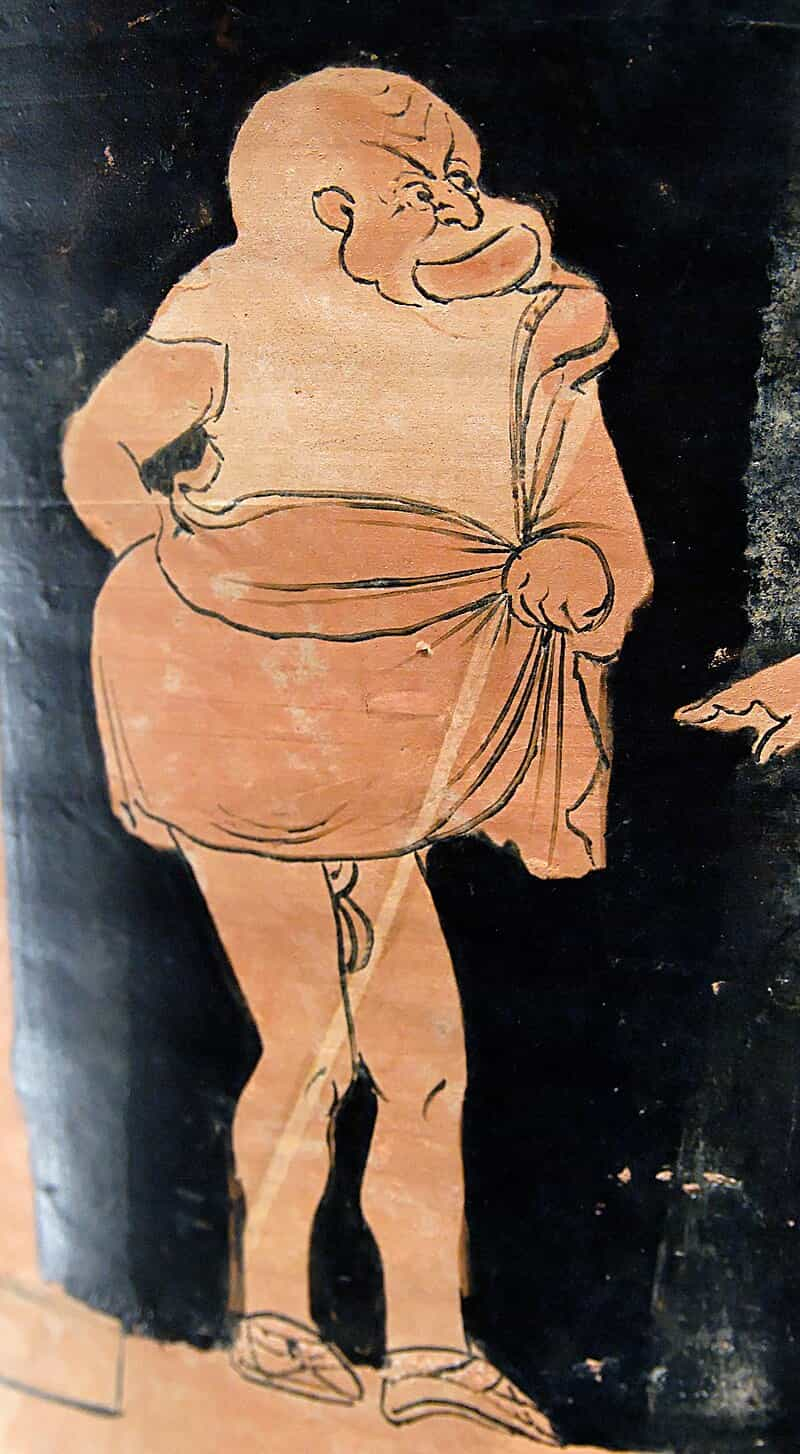

Fuera de Atenas, la producción de cerámicas pintadas con personajes casi desapareció, excepto en la Magna Grecia. Las de Apulia y Campania (Paestum especialmente) tuvieron una calidad comparable a la de Atenas. Los inicios de la cerámica apulia se remontan al último decenio del siglo V a. C. La producción apulia que al principio era bastante similar al estilo ático, desarrolló poco a poco un lenguaje iconográfico propio. El Pintor de Darío, llamado así por su crátera de volutas que representa a Darío I (Nápoles H3253), ilustró muchos temas contemporáneos de la época de Alejandro Magno. Aunque la cerámica italiota era principalmente destinada al mercado local, fue exportada a la propia Grecia (Corcira, Demetrias), y un poco por la cuenca mediterránea (Croacia, Córcega, Iberia). Algunos talleres se especializaron en escenas de un determinado género, en particular en la farsa flíaca, parodia de las obras áticas de tema heroico.

Heracles y Atenea, cara A de una ánfora bilingüe de figuras rojas, obra del Pintor de Andócides, h. 520 a. C., Staatliche Antikensammlungen (Inv. 2301). Andócides – The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei. Dominio público. Original file (1,000 × 1,452 pixels, file size: 119 KB).

La cerámica de figuras negras había dominado la producción ateniense durante gran parte del siglo VI a. C., ofreciendo composiciones de gran calidad y una iconografía variada, pero sus limitaciones técnicas se hacían cada vez más evidentes: el dibujo a base de incisiones impedía un desarrollo pleno del detalle anatómico y de la expresividad de los rostros. La introducción de las figuras rojas, hacia el 530 a. C., supuso una verdadera revolución artística. Al invertir el esquema cromático —dejando las figuras en el color natural de la arcilla sobre fondo negro—, los pintores pudieron trabajar con pinceles en lugar de buriles, lo que permitía líneas más suaves, trazos fluidos y un mayor realismo en la representación del cuerpo humano. Esta innovación coincidió con un momento de esplendor cultural en Atenas, en los albores de su hegemonía política y artística, y refleja el espíritu de búsqueda de nuevas formas expresivas propio de la época. Con ella, la cerámica ática no solo alcanzó un nivel técnico superior, sino que se convirtió también en un medio privilegiado para plasmar el dinamismo, la naturalidad y la vitalidad que caracterizan al arte griego clásico.

En este clima de experimentación surgieron las primeras pruebas en talleres atenienses hacia 530 a. C., cuando algunos pintores invirtieron el esquema tradicional y comenzaron a perfilar las figuras con pincel sobre el fondo ennegrecido. Los llamados “vasos bilingües”, que combinan en una cara figuras negras y en la otra rojas, delatan ese momento de transición y nos conducen al círculo del Pintor de Andócides, generalmente señalado como impulsor del nuevo lenguaje junto a maestros como Eufronio y Eutímides. A partir de aquí, la cerámica ático–figural dio un salto cualitativo: la línea ganó libertad, el cuerpo humano se volvió más verosímil y el repertorio narrativo se expandió. En el siguiente apartado veremos cómo y por qué se impuso esta novedad, quiénes fueron sus primeros protagonistas y de qué modo Atenas convirtió la figura roja en su sello distintivo.

La cerámica de figuras rojas es uno de los más importantes estilos figurativos de la cerámica griega. Se desarrolló en Atenas hacia 530 a. C. y fue utilizado hasta el siglo III a. C. Reemplazó al estilo previo predominante de la cerámica de figuras negras al cabo de unas décadas. Su nombre está basado en las representaciones figurativas de color rojo sobre fondo negro, en contraste con el mencionado estilo precedente, de figuras negras sobre fondo rojo.

Las zonas más importantes de producción, además del Ática, estuvieron en la Magna Grecia (Italia). El estilo fue adoptado en otras partes de Antigua Grecia. Etruria llegó a ser un importante centro de producción fuera del ámbito griego.

Los vasos áticos de figuras rojas se exportaron por toda Grecia y más allá del Mediterráneo. Durante mucho tiempo, dominaron el mercado de cerámica de calidad. Solo algunos centros de producción pudieron competir con Atenas en términos de innovación, calidad y capacidad de producción. Más de 40 000 ejemplares y fragmentos de vasos han sobrevivido. Del segundo centro de producción en importancia, la Magna Grecia, más de 20 000 vasos y fragmentos se han conservado.

Desde los primeros que los estudiaron, John D. Beazley y Arthur Dale Trendall, se ha progresado mucho en el estudio en el estilo de este arte, logrando adscribir muchos vasos a artistas o escuelas. Las imágenes representadas proporcionan una evidencia irreemplazable para la exploración de la historia de la cultura, la vida diaria, la iconografía y la mitología griegas.

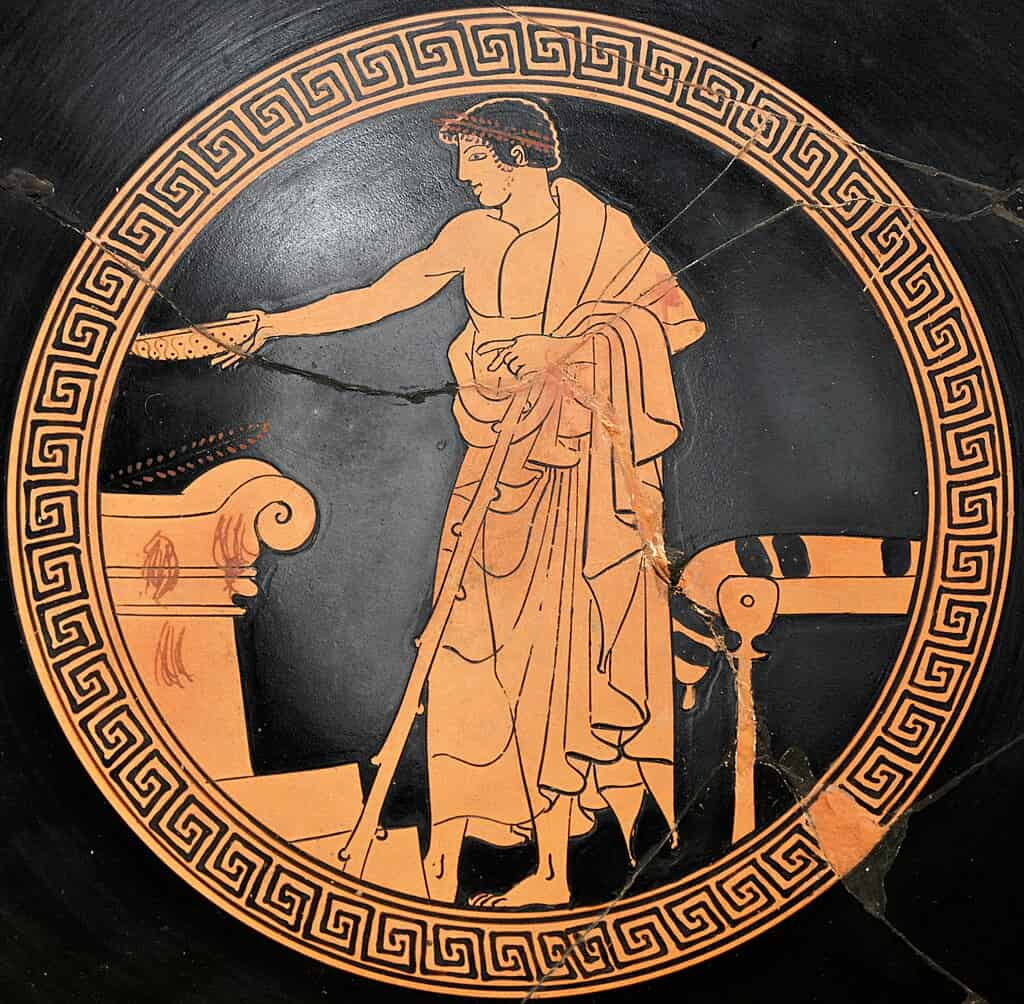

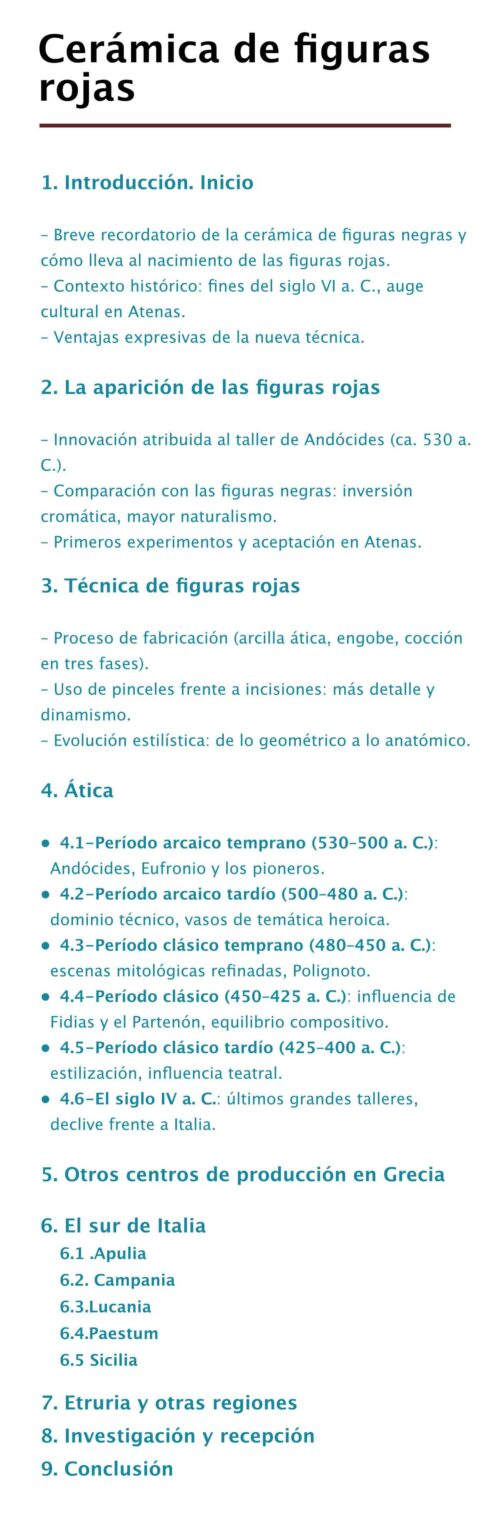

Procesión de hombres, kílix del Pintor de Triptólemo, hacia el 480 a. C. En el círculo interior está representado un joven escanciando vino a Dioniso. Museo del Louvre, n.º de inv. G 138. Triptolemos Painter – User:Bibi Saint-Pol, own work, 2007-07-21. Dominio Público. Original file (2,427 × 2,014 pixels, file size: 3.06 MB).

La pieza es un kílix ático de figuras rojas atribuido al Pintor de Triptólemo y fechado hacia 480 a. C. (primer Clasicismo). La decoración exterior despliega una procesión de hombres que avanza rítmicamente alrededor del cuenco; pueden leerse como participantes en un cortejo ritual o como komastas vinculados al banquete. En el tondo interior aparece un joven escanciando vino a Dioniso, imagen que remite de forma directa al universo del sympósion y al carácter sagrado del vino en la cultura griega. Como ocurría con muchas copas de beber, la escena central se “revelaba” al vaciarse el contenido, creando un juego visual entre la práctica del banquete y la presencia del dios.

La técnica de figuras rojas permite perfilar con pincel los contornos y los pliegues de los mantos sobre el fondo negro obtenido por cocción en tres fases, logrando un dibujo más natural y detallado que en las figuras negras: anatomías flexibles, drapeados fluidos y gestos más expresivos. En obras como esta se aprecia el equilibrio del periodo clásico temprano entre orden geométrico y vivacidad narrativa. El kílix no era solo un objeto utilitario: funcionaba como soporte de mito, ritual y sociabilidad cívica, conectando el acto de beber con la memoria religiosa y festiva de la polis.

Boda de Tetis y Peleo. Píxide ática de figuras rojas del Pintor de la boda. C. 470-460 a. C. Dominio Público. Original file (1,532 × 1,709 pixels, file size: 559 KB

La pieza es una píxide ática de figuras rojas —un pequeño cofre cilíndrico con tapa— destinada al mundo femenino para guardar joyas, perfumes o cosméticos. Su iconografía resulta muy significativa: representa la boda de Tetis y Peleo, unión de la que nacerá Aquiles. La novia aparece velada, conducida con gesto de dexiosis (mano con mano) hacia el novio, mientras una asistenta le arregla el manto; la escena sintetiza el ritual nupcial griego y la transición de la joven al nuevo hogar. El friso inferior de greca meándrica enmarca la narración, y la técnica de figuras rojas —figuras en el color de la arcilla sobre fondo negro— permite al pintor dibujar con pincel pliegues finos, anatomías suaves y perfiles precisos, propios del primer Clasicismo (ca. 470–460 a. C.). El autor anónimo es conocido como el Pintor de la Boda, nombre convencional derivado de temas como este que repite con elegancia contenida. Más allá del mito, la píxide conecta el relato heroico con la vida cotidiana: un objeto usado por mujeres que, al abrirse y cerrarse, recordaba cada día el momento del matrimonio y la red de valores cívicos y familiares que lo sostenían.

Mujer oficiando en un altar, kílix de figuras rojas por Chairias, c. 505 a. C., Museo de la Antigua Ágora de Atenas. Foto: Marsyas. Fuente: Wikimedia Commons (licencia CC BY-SA).

Este kílix ático de figuras rojas atribuido a Chairias (ca. 505 a. C., Ágora de Atenas) presenta en el tondo interior a una mujer oficiando ante un altar. La figura, tocada con un sakkos y sentada en cuclillas, eleva las manos en gesto de ofrenda frente a un pequeño altar con volutas, como si depositara granos, pastillas de incienso u objetos votivos. La escena condensa un momento de culto doméstico o cívico, habitual en la religión griega, donde el rito se sostiene en gestos mínimos —la ofrenda, la plegaria, el perfume del sacrificio sin sangre—. La técnica de figuras rojas, aún en su fase temprana, permite dibujar con pincel los contornos y los pliegues del manto sobre el fondo negro conseguido por la cocción en tres fases, logrando un trazo flexible y un modelado sutil. Como muchas copas de beber, la imagen se revelaba al vaciarse el vino, vinculando el sympósion con la memoria del ritual: cada sorbo descubría, en el fondo de la vasija, la presencia del gesto sagrado.

2. La aparición de las figuras rojas

La aparición de las figuras rojas se sitúa hacia 530 a. C. en talleres atenienses vinculados al llamado Pintor de Andócides, donde se ensayó por primera vez la inversión cromática: el fondo se cubría con barniz negro y las figuras quedaban en el color anaranjado de la arcilla, dibujadas con pincel. El cambio parecía menor, pero fue una auténtica revolución. Al abandonar la incisión propia de las figuras negras, los pintores ganaron un trazado elástico y continuo que permitía perfilar anatomías, sugerir volumen con líneas internas diluidas y ensayar escorzos y poses en movimiento. Los primeros experimentos quedaron documentados en las célebres ánforas bilingües, con una cara en figuras negras y la otra en rojas, que delatan un momento de transición consciente y programático. Muy pronto, un grupo de maestros —Eufronio, Eutímides, Fintias— adoptó el nuevo lenguaje y lo llevó a un naturalismo desconocido hasta entonces, capaz de describir músculos en tensión, pliegues de manto verosímiles y escenas de taller, palestra o banquete con una vivacidad casi narrativa. Atenas aceptó con rapidez la novedad, favorecida por el dinamismo del sympósion y por una clientela que demandaba vasos más refinados para el uso cotidiano y para la exportación. Desde aquí, la figura roja se convirtió en emblema de la cerámica ática y marcó el rumbo de la pintura sobre barro durante los siglos siguientes. En el apartado siguiente se explica con detalle el proceso técnico que hizo posible esta transformación.

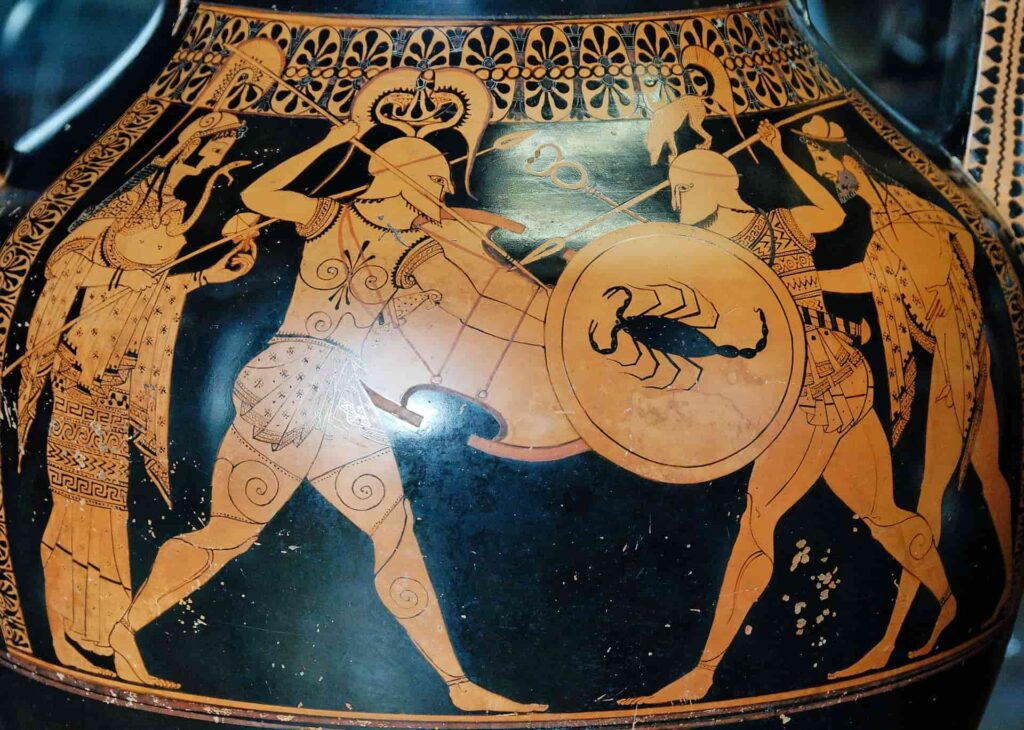

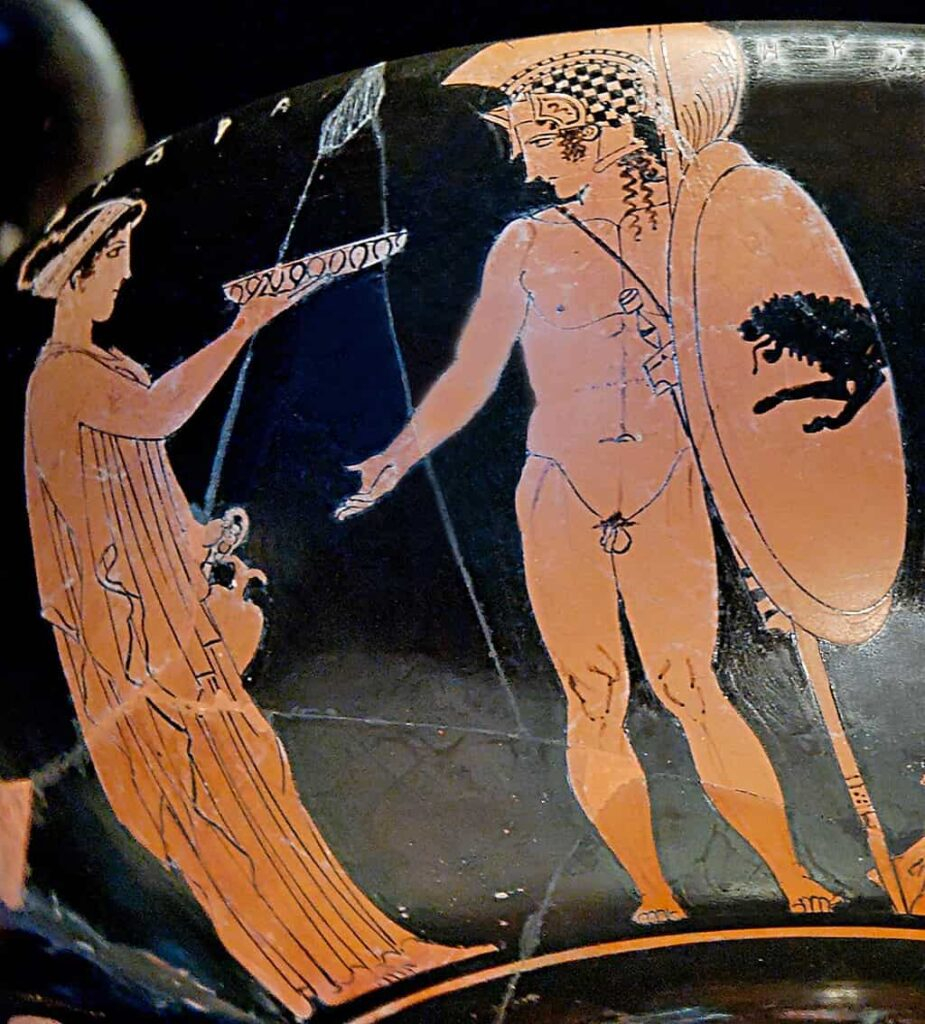

Guerreros, flanqueados por Hermes y Atenea. Ánfora del alfarero Andócides y el Pintor de Andócides, c. 530 a. C. Museo del Louvre. Andokides (potter, signed), Andokides Painter – Jastrow (2007). Dominio público. Original file (2,875 × 2,050 pixels, file size: 4.05 MB). Fuente: Wikimedia Commons (licencia CC BY-SA).

Esta ánfora ática, fechada hacia 530 a. C. y vinculada al alfar de Andócides y al llamado Pintor de Andócides, muestra un combate entre dos hoplitas flanqueados por Atenea y Hermes. La diosa, protectora de los héroes y de la ciudad, preside la escena a la izquierda con su égida y lanza; al otro lado, Hermes —reconocible por el caduceo y el petaso— actúa como mediador y testigo del duelo. El emblema del escorpión en el escudo, los cascos con cresta, las grebas y los plastrones repujados subrayan el carácter ritualizado del enfrentamiento, más cercano a la iconografía heroica que a una batalla real. El friso de palmetas y flores de loto en el hombro y la banda inferior ordenan la composición y la conectan con el repertorio decorativo ático.

Desde el punto de vista técnico, la obra pertenece a los primeros pasos de la figura roja: las siluetas quedan en el color de la arcilla sobre el fondo ennegrecido y se perfilan con pincel, lo que permite líneas continuas, pliegues más creíbles y un mayor naturalismo en la anatomía. Frente a la incisión dura de la figura negra, aquí se aprecia un trazo elástico, detalles internos con barniz diluido y una búsqueda de movimiento en los cuerpos. Estas ánforas tempranas, muchas veces “de transición” dentro del mismo taller, explican por qué el nombre de Andócides y su pintor se asocian a la invención y consolidación del nuevo lenguaje que marcará la pintura vascular del siglo V a. C.

Alrededor del 530 a. C., en el taller donde trabajaba el Pintor de Andócides, maduraba la innovación tecnológica que iba a imponer el estilo de cerámica de figuras rojas (reservadas a la capa de barniz que cubría enteramente las paredes del vaso), en lugar del tradicional de figuras negras. Andócides reemplazó las figuras negras, excepto en el caso de las ánforas panatenaicas.

Esta nueva técnica permitía una representación más próxima a la realidad, restituyendo a la luz de las imágenes que la antigua técnica definía antinaturalmente con la opacidad de la sombra.

Él, y otros representantes tempranos del estilo, como Psiax, pintaron inicialmente jarrones en ambos estilos, con escenas de figuras negras en una cara y de figuras rojas en la otra. Estos jarrones, como el ánfora panzuda del Pintor de Andoócides (Múnich 2301), se denominan vaso bilingües. Aunque muestran grandes avances frente al estilo de figuras negras, las figuras siguen pareciendo algo rebuscadas y rara vez se superponen. Las composiciones y técnicas del estilo más antiguo siguieron utilizándose. Así, las líneas incisas son bastante comunes, al igual que la aplicación adicional de pintura roja («rojo añadido») para cubrir grandes áreas.

Los nuevos pintores de figuras rojas, como el Pintor de Andócides y Psiax que se habían formado en el estilo de figuras negras siguieron utilizando la antigua técnica durante unos treinta años, a menudo empleando ambas en el mismo vaso (cerámica bilingüe) con escenas de figuras negras en una cara y de figuras rojas en la otra, o utilizando incisiones para algunos de los detalles de las figuras rojas, como el pelo, cuyo contorno se grababa sobre el fondo negro. Los vasos bilingües, como el Ánfora panzuda del Pintor de Andocides (Múnich, Staatliche Antikensammlungen, número de inventario 2301), aunque muestran grandes avances frente a la técnica de figuras negras, las figuras siguen pareciendo algo rebuscadas y rara vez se superponen. Las composiciones y técnicas del estilo más antiguo siguieron utilizándose. Así, las líneas incisas son bastante comunes, al igual que la aplicación adicional de pintura roja (“rojo añadido”) para cubrir grandes áreas.

La persistencia de las figuras negras en el primer periodo de figuras rojas indica que la búsqueda de una nueva forma de pintar fue principalmente una elección de los propios pintores y no una adaptación a las demandas del mercado.

La nueva técnica cerámica fomentó un alto grado de especialización entre los artistas. En la época de las figuras rojas, esta se diferenciaban en pintores de vasos y pintores de copas; las firmas plasmadas atestiguan también numerosos movimientos de autores entre los distintos talleres, dentro de los cuales la obra asumía así características más industriales.

En los primeros treinta años del sigloV a. C. la técnica alcanzó su máxima expresión en el Ática, y a partir de ese momento inició una fase de decadencia que la condujo a mediados de siglo a un estilo por entonces académico y manierista; el resultado de la guerra del Peloponeso en el año 404 a. C., privó a Atenas de su floreciente mercado en Occidente, y la cerámica ática de figuras rojas terminó su curva descendente hacia el 300 a. C.

Las figuras rojas áticas fueron populares en todo el mundo griego, imitadas y nunca igualadas; sin embargo, solo en Occidente, en el sur de Italia, dieron lugar a producciones independientes (la escuela apulia es la más destacada) en el tercer cuarto del siglo V a. C. por artistas formados inicialmente en la tradición ática.

3. Técnica de figuras rojas

La técnica de figuras rojas se basa en la arcilla ática rica en hierro, finamente decantada, y en un barniz cerámico que no es pintura sino una suspensión muy purificada de la misma arcilla. El alfarero modelaba la vasija, la dejaba orear y el pintor “reservaba” las figuras: dejaba en color de arcilla los cuerpos y cubría con el barniz el fondo y los detalles. El proceso de cocción en tres fases explica el contraste cromático. En atmósfera oxidante toda la pieza se vuelve roja; después, al cerrar el horno y forzar una atmósfera reductora con humo, el hierro se transforma y el barniz vitrifica y queda negro; al reabrir y reoxigenar, el cuerpo de la vasija recupera su rojo, mientras las zonas barnizadas permanecen negras y brillantes. Sobre las figuras se trabajaba con pinceles: contornos en “línea de relieve” ligeramente abultada, pliegues y anatomía con barniz diluido, añadidos puntuales en blanco o rojo para detalles, y esbozos previos apenas visibles sobre la superficie.

El paso del buril a los pinceles dio a los pintores una gramática nueva: líneas continuas y moduladas, posibilidad de sombrear, de superponer pliegues, de sugerir volumen con trazos internos, de ensayar escorzos y tres cuartos. En los inicios persisten fórmulas heredadas de la figura negra; a partir del grupo de los “Pioneros” el dibujo se vuelve más seguro, el cuerpo humano gana verosimilitud y las escenas adquieren una dinámica narrativa inédita. En el Clasicismo temprano se impone un estilo sobrio y estructurado, mientras que en la etapa tardía y en los talleres de Magna Grecia se intensifican los efectos pictóricos, los añadidos de color y la búsqueda de profundidad. Así, la figura roja evoluciona de un lenguaje esencialmente lineal a otro de sensibilidad casi pictórica, capaz de convertir el barro cocido en un espacio convincente de gesto, anatomía y movimiento.

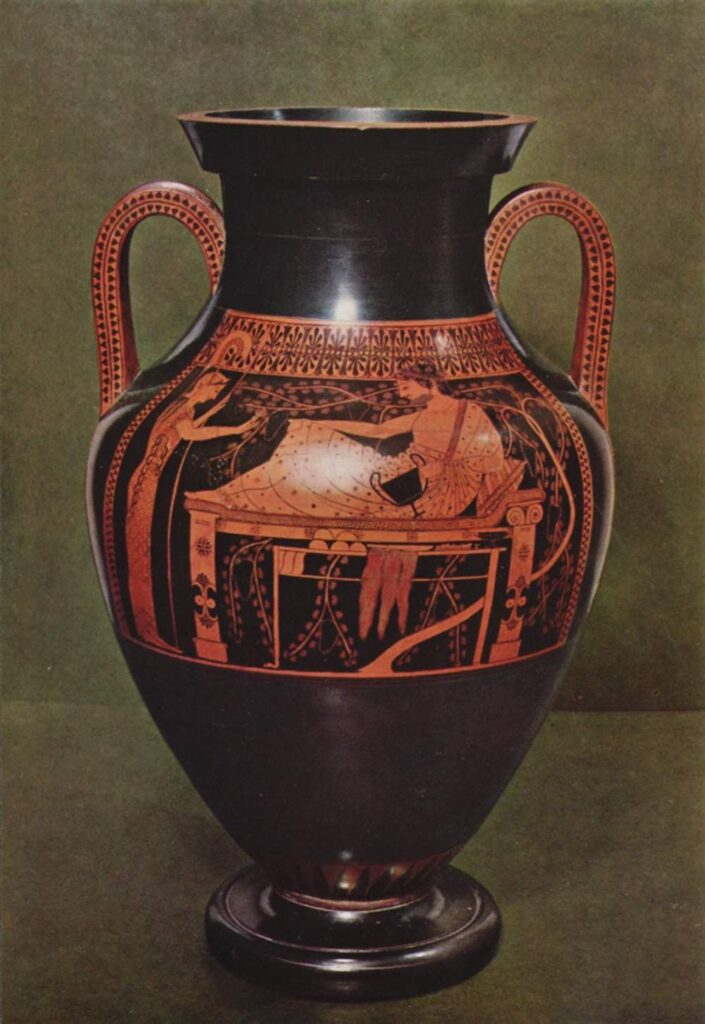

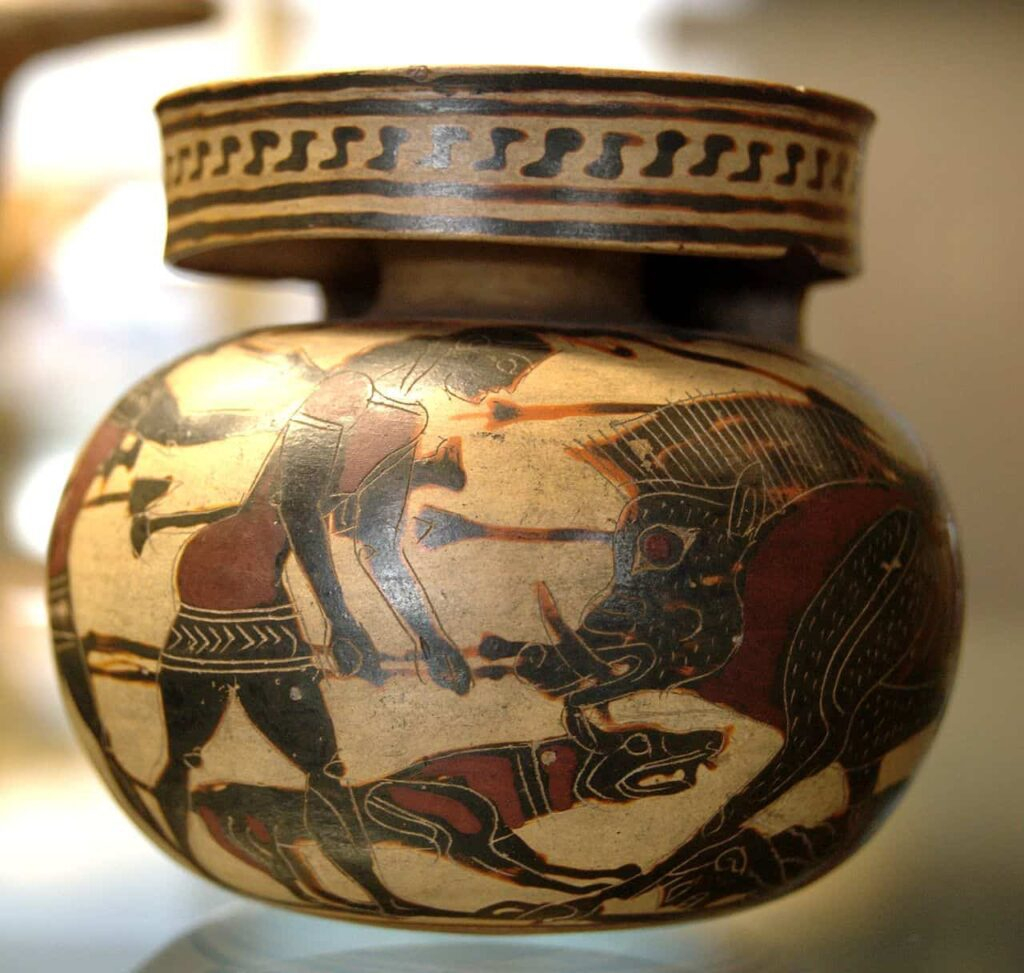

Escena de figuras negras en el Ánfora panzuda del Pintor de Andócides (n.º inv. 2301). Múnich, Staatliche Antikensammlungen. Original file (2,760 × 1,881 pixels, file size: 4.01 MB). Fuente: Wikimedia Commons (licencia CC BY-SA).

Esta es la cara de figuras negras de la célebre ánfora panzuda atribuida al Pintor de Andócides (inv. 2301, Staatliche Antikensammlungen, Múnich). La escena muestra a Heracles reclinado en una klinê de banquete, mientras Atenea —con casco, égida y lanza— se aproxima como protectora y participante del sympósion; detrás aparece un acompañante barbado (probable Hermes) y, a la derecha, un copero joven que atiende el ritual. El campo se anima con guirnaldas de hiedra dionisíaca y, en el hombro, un friso de palmetas y flores de loto enmarca la composición. La técnica negra se reconoce en la incisión de detalles (barbas, grebas, mallas, pliegues) y en los añadidos en rojo y blanco que subrayan prendas y motivos. Esta vasija es crucial porque su reverso está pintado en figuras rojas, de modo que el mismo motivo se experimenta con los dos lenguajes: el lado negro conserva el dibujo cortante y la decoración lineal heredada del arcaísmo, mientras el lado rojo —novedad de taller hacia 530 a. C.— permite un trazo más fluido y un naturalismo creciente. El vaso ilustra, así, el instante de transición en que la pintura vascular ática pasó de la silueta incisa a un tratamiento “pictórico” del cuerpo y del movimiento, y por eso figura entre las piezas emblemáticas del cambio.

Crear una pieza de cerámica de figuras rojas requería la estrecha colaboración entre el alfarero y el pintor. El alfarero daría forma a la pieza de arcilla y la entregaba al pintor mientras la arcilla todavía estaba húmeda. El pintor pintaría el vaso usando un instrumento como una bolsa de pastel con una boquilla que accionaba una jeringa de hueso o madera para poner los detalles y colores de fondo.

Las figuras rojas se obtenían, tras un primer boceto inciso, dibujando las líneas externas y los detalles internos en la arcilla. Las partes externas de las figuras estaban cubiertas por un engobe negro, aplicado para «ahorrar» arcilla de los espacios ocupados por las figuras. Al final, el aspecto de estas escenas figurativas se asemejaba más a los relieves escultóricos, en los que las figuras de colores claros o coloreados destacaban sobre fondos oscuros, que a la pintura mural, que se aplicaba preferentemente sobre un fondo claro [3] Los detalles y contornos de las figuras se trazaban con un pincel y pintura diluida o en relieve; la pintura diluida, más clara, se utilizaba también para colocar los fondos planos. En comparación con la técnica de las figuras negras, las figuras rojas daban un nuevo relieve a la forma del vaso, realzando el contorno con el fondo negro. Las libertades concedidas por la nueva técnica permitieron a los pintores profundizar en el estudio y la representación de la anatomía humana y del cuerpo en movimiento. Tras una primera cocción era posible aplicar otras capas de pigmento blanco o púrpura, que, sin embargo, se utilizó siempre poco, al menos hasta finales del siglo V a. C., cuando una nueva estética introdujo una decoración que hacía un amplio uso del blanco y el oro.

Tanto las figuras negras con las rojas se realizaban mediante la técnica de cocción en tres fases. Las pinturas se aplicaban a las vasos ya modelados pero sin cocer, una vez que se habían secado hasta alcanzar una textura correosa y casi quebradiza. En el Ática, la arcilla normal sin cocer era de color naranja en esta fase. Los contornos de las figuras previstas se dibujaban con un raspador romo, dejando un ligero surco, o con carbón vegetal, que desaparecía por completo durante la cocción. A continuación, los contornos se volvían a dibujar con un pincel, utilizando una arcilla brillante engobe. En ocasiones, el pintor decidía cambiar un poco la escena figurativa. En estos casos, a veces quedan visibles los surcos del boceto original. Los contornos importantes se dibujaban a menudo con un engobe más grueso, lo que daba lugar a un contorno ligeramente sobresaliente (línea de relieve); las líneas menos importantes y los detalles internos se dibujaban con arcilla brillante diluida.

En este punto se aplicaban detalles en otros colores, como el blanco o el rojo. La línea de relieve se dibujaba probablemente con un pincel de cerdas o de pelo, mojado en pintura espesa. La sugerencia de que una aguja hueca podría explicar tales características parece algo improbable. La aguja hueca, o jeringa, fue propuesta por Noble (1965). La primera publicación del método del pelo es obra de Gérard Seiterle. La aplicación de los contornos en relieve era necesaria, ya que, de lo contrario, la arcilla brillante, más bien líquida, habría resultado demasiado opaca. Tras la fase inicial de desarrollo de la técnica, se utilizaron ambas alternativas, para diferenciar mejor las gradaciones y los detalles. El espacio entre las figuras se rellenaba con un engobe de arcilla gris brillante. A continuación, los vasos se sometían a una cocción de tres fases, durante la cual la arcilla brillante alcanzaba su característico color negro o negro-marrón a través de la reducción-oxidación, el color rojizo por una reoxidación final.[8] El proceso fue redescubierto y publicado por primera vez por Theodor Schumann.[9] Dado que esta fase final de oxidación durante la cocción se utilizaban temperaturas más bajas, las partes vidriadas del vaso no se volvían a oxidar de negro a rojo: su superficie más fina se fundía (sinterización) en la fase reductora, quedando protegida del oxígeno.

Escena de figuras rojas en el Ánfora panzuda del Pintor de Andócides (Múnich, n.º inv. 2301). Staatliche Antikensammlungen. Andócides – User:Bibi Saint-Pol, own work, 2007-02-10. Dominio Público. Original file (2,913 × 2,014 pixels, file size: 4.61 MB). Fuente: Wikimedia Commons (licencia CC BY-SA).

Esta es la cara de figuras rojas de la célebre ánfora panzuda atribuida al Pintor de Andócides (Múnich, inv. 2301). La escena repite el banquete de Heracles bajo guirnaldas dionisíacas, al que se acerca Atenea como protectora; ahora, sin incisiones, el cuerpo del héroe y los pliegues del manto se perfilan con pincel sobre el fondo ennegrecido y se enriquecen con líneas internas de barniz diluido, lo que ofrece un dibujo más flexible, volúmenes sugeridos y un naturalismo imposible en la técnica de figuras negras. El friso de palmetas que recorre el hombro ordena el campo visual, mientras la klinê, la vajilla y los detalles del mobiliario sitúan la acción en el ámbito del sympósion, donde mito y ritual se entrelazan. Este vaso “bilingüe”, con un lado en negro y el otro en rojo, es un documento clave del momento de transición hacia ca. 530 a. C., cuando la innovación de la figura roja abrió a la cerámica ática una nueva gramática de gesto, anatomía y movimiento.

Debido a que la pintura solamente contraía el color una vez la pieza era horneada, el pintor tenía que pintar casi completamente de memoria, incapaz de ver su trabajo previo.

Adicionalmente, los colores podían ser aplicados mientras la arcilla todavía estaba húmeda, así que el pintor tenía que trabajar muy rápidamente. En las grandes cráteras pintadas con la técnica de figuras rojas, esto significaba que decenas de miles de líneas habían sido aplicadas, cada una terminaba precisamente en el punto exacto para impedir coincidencias en el intrincado detalle de la obra. A pesar de estas restricciones, los pintores de figuras rojas desarrollaron un estilo intrincado y detallado.

Los pintores que trabajaban en la técnica de figuras negras tenían que mantener sus figuras bien separadas unas de otras y limitar la complejidad de su ilustración; desde que todos elementos del primer plano eran cubiertos con la misma sombra negra, dos figuras que coincidieran podrían resultar indistinguibles. El detalle anatómico más allá del simple esbozo era casi imposible en el estilo de figuras negras, cuando solo un número limitado de colores (principalmente, un blanco crudo) destacaría sobre las figuras negras.

Por contraste, la técnica de figuras rojas permitió la mayor libertad. Cada figura fue silueteada naturalmente contra el fondo negro, como si fuera iluminada por luz teatral, y el más natural esquema de rojo sobre negro, en conjunción con la variedad más grande de colores que el artista podía emplear, permitió que los pintores de figuras rojas retrataran los detalles anatómicos con más exactitud y variedad.

La nueva técnica tenía la ventaja principal de permitir una ejecución mucho mejor de los detalles internos. En la pintura de vasos de figuras negras, estos detalles tenían que ser rayados en las superficies pintadas, lo que era siempre menos preciso que la aplicación directa de los detalles con un pincel. Las representaciones de figuras rojas solían ser más vivas y realistas que las de figuras negras. Además, contrastaban mejor con los fondos negros. Ya era posible representar a los seres humanos no solo de perfil, sino también en perspectiva frontal, trasera o de tres cuartos. La técnica de las figuras rojas también permitía indicar una tercera dimensión en las figuras. Sin embargo, también tenía desventajas. Por ejemplo, la distinción del sexo mediante el uso de la barbotina negra para la piel masculina y la pintura blanca para la femenina era ya imposible. La tendencia a representar a los héroes y a las divinidades desnudos y en edad juvenil también hacía más difícil distinguir los sexos a través de las vestimentas o los peinados. En las fases iniciales, también hubo errores de cálculo en cuanto al grosor de las figuras humanas.

En la pintura de vasos de figuras negras, los contornos prediseñados formaban parte de la figura. En los jarrones con figuras rojas, el contorno formaba parte del fondo negro después de la cocción. Esto hizo que los jarrones tuvieran figuras muy delgadas al principio. Otro problema era que el fondo negro no permitía representar el espacio en profundidad, por lo que casi nunca se intentaba la perspectiva espacial. Sin embargo, las ventajas superaban a los inconvenientes. La representación de músculos y otros detalles anatómicos ilustra claramente el desarrollo del estilo.

El grupo pionero de pintores en particular usó la técnica de figuras rojas para conseguir un naturalismo no visto antes en estilos anteriores. Humanos y animales fueron retratados en poses naturalistas con anatomía esquemática pero exacta, y la técnica del escorzo y perspectiva de ilusionista fue desarrollada para explotar la relativa libertad del método de figuras rojas. Artistas posteriores, explorando los límites de la técnica figuras rojas, reintroducen el blanco como un color de detalle (casi abandonado al final de la técnica de figuras rojas) y el extendido uso del dorado se integró en el estilo de figuras rojas.

4. Ática

4.1 Período arcaico temprano (530-500 a. C.)

En Atenas, entre 530 y 500 a. C., se fijan los rasgos del nuevo lenguaje de figuras rojas. En el entorno del alfarero Andócides —y del pintor que lleva su nombre— aparecen las primeras ánforas “bilingües”, con una cara en negro y la otra en rojo, auténticos manifiestos de transición. El fondo se ennegrece con el barniz vitrificado y las figuras, reservadas en el tono de la arcilla, se dibujan con pincel: línea de relieve para el contorno, barniz diluido para los pliegues y detalles internos. El resultado es un trazo elástico que permite describir musculatura, doblar articulaciones, insinuar volúmenes y ensayar escorzos; el desnudo masculino y la anatomía dejan de ser convenciones geométricas y se vuelven observación.

El llamado grupo de los Pioneros —Eufronio, Eutímides, Fintias, entre otros— lleva esta novedad a su madurez. Eufronio profundiza en el estudio del cuerpo en tensión y en escenas de palestra y combate; Eutímides experimenta con torsiones y posturas de tres cuartos, hasta jactarse en una inscripción de haber dibujado una figura “como nunca Eufronio”; Fintias, más sobrio, refina el dibujo lineal y el drapeado. Conviven aún rasgos arcaicos —ojos en perfil “almendrado”, cabellos punteados— con un naturalismo creciente. Mitología, sympósion y vida cotidiana se convierten en laboratorios de gesto y movimiento, y se multiplican firmas y inscripciones kalós que delatan la clientela juvenil y el orgullo profesional de talleres del Cerámico. Este período arcaico temprano deja fijado el vocabulario formal —anatomía persuasiva, narración ágil, composición clara— que hará de la cerámica ático–figural el referente del siglo V a. C. y el modelo que otros centros buscarán emular.

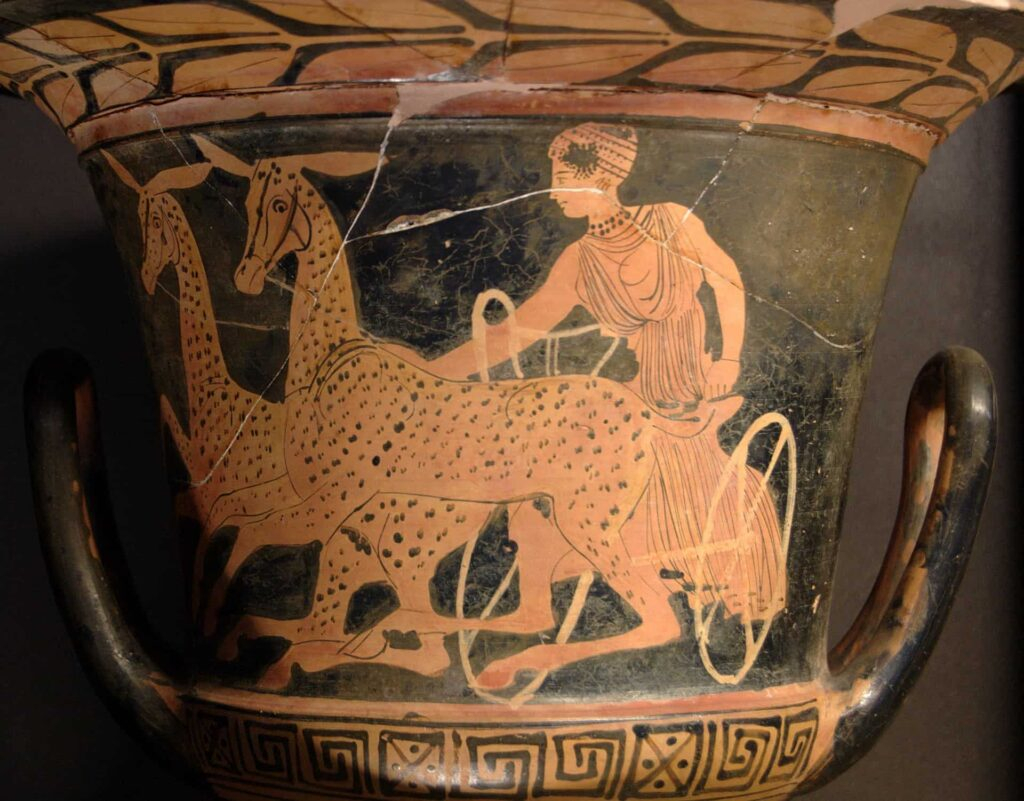

Crátera con una escena de palestra: atletas preparándose para una competición, atribuida a Eufronio, c. 510/500 a. C., Antikensammlung Berlin. Picture taken by Marcus Cyron. CC BY-SA 3.0. Original file (1,569 × 1,373 pixels, file size: 1.03 MB). Fuente: Wikimedia Commons (licencia CC BY-SA).

Esta crátera ática de figuras rojas atribuida a Eufronio muestra una escena de palestra: jóvenes atletas entrenan y se preparan para la competición bajo la mirada de un adulto envuelto en el manto, probablemente un paidotribes o entrenador. La figura central adelanta el cuerpo y sostiene una esfera para ejercicios de calentamiento, mientras otros se disponen a iniciar prácticas de lanzamiento o carrera; el desnudo atlético, canónico en el gimnasio griego, permite al pintor estudiar músculos y articulaciones en movimiento. El friso de palmetas sobre el pie y la banda ornamental bajo el labio ordenan el conjunto y encuadran la acción en un espacio reconocible. Como es habitual en la fase temprana de la figura roja (c. 510–500 a. C.), los contornos están trazados con línea de relieve y los pliegues del manto y los volúmenes corporales se sugieren con barniz diluido, recursos que Eufronio y los Pioneros convirtieron en laboratorio de naturalismo: torsiones verosímiles, gestos claros y una narrativa que traslada al barro el pulso real del entrenamiento ciudadano.

Hoplita colocándose la armadura. Cara A de un ánfora de figuras rojas de Eutímides, 510–500 a. C., Staatliche Antikensammlungen (N.º de inv. 2308). Euthymides – User: Bibi Saint-Pol, own work, 2007-02-10. Dominio Público. Original file (2,895 × 1,899 pixels, file size: 3.54 MB). Fuente: Wikimedia Commons (licencia CC BY-SA).

Este lado A de una ánfora ática de figuras rojas atribuida a Eutímides (ca. 510–500 a. C.) muestra a un hoplita vistiéndose para el combate. El joven, de pie y ligeramente inclinado, ajusta el corselete mientras apoya el peso del cuerpo en una pierna; detrás se vislumbra el soporte del gran escudo redondo. A ambos lados aparecen dos arqueros con indumentaria “escita” —túnica ceñida, gorro cónico, mangas y puntos decorativos—, motivo típico en la pintura ático–figural que subraya el ambiente marcial. Eutímides, uno de los “Pioneros” de la figura roja, explora aquí lo que la nueva técnica permite: contornos en línea de relieve, pliegues y anatomía trazados con barniz diluido, y sobre todo posturas de tres cuartos y ligeros escorzos que rompen la rigidez arcaica y dan verosimilitud al gesto íntimo de armarse. El friso de palmetas en el hombro encuadra la escena y equilibra una composición centrada en la calma previa a la batalla, donde el interés del pintor no es la acción épica, sino el momento humano de preparación.

El rapto de Leto por Ticio, lado A de una ánfora de Fincias, c. 515 a. C. Museo del Louvre. Phintias – Jastrow (2007). Dominio público. Original file (3,000 × 2,500 pixels, file size: 4.59 MB). Fuente: Wikimedia Commons, CC BY-SA.

Esta ánfora ática de figuras rojas (lado A), atribuida a Fintias/Phintias y fechada hacia 515 a. C., narra el episodio en el que el gigante Ticio intenta raptar a Leto, madre de Apolo y Artemisa. La escena se organiza en friso con cinco personajes y un poderoso juego de manos: el agresor barbado aparece en el centro, sujetado y contenido mientras Apolo, joven desnudo a la izquierda, irrumpe para defender a su madre, y Artemisa, a la derecha, interviene con gesto decidido y arco. La tensión del momento se resuelve mediante la coreografía de los cuerpos y los pliegues del manto, que Fintias perfila con línea de relieve y sombrea con barniz diluido, recursos característicos de los inicios de la técnica de figuras rojas. El friso superior de palmetas y la limpieza del dibujo —ojos aún “arcaicos”, anatomías más verosímiles— sitúan la obra en el círculo de los Pioneros, cuando la pintura vascular ateniense abandona la incisión de las figuras negras y explora un naturalismo nuevo, capaz de dramatizar el mito con gestos claros y movimiento contenido.

Pintores

La cronología absoluta de las primeras figuras rojas áticas está ligada al nombre de Ernst Langlotz y a un trabajo suyo de 1920; desde entonces, a pesar de diferentes intentos de revisión, no ha cambiado. El método seguido por Langlotz fue la comparación estilística con esculturas de los siglos VI y V a. C., lo que le llevó a reconocer la cercanía entre las vestimentas del friso del Tesoro de los sifnios en Delfos (datadas ciertamente por las fuentes literarias en 530-525 a. C.) y las de las figuras de los vasos del Pintor de Andócides, que dieron una primera impronta al estilo.

Pioneros de esta pintura de figuras rojas en las últimas décadas del siglo VI a. C., fueron Eufronio, Eutímides y Fincias, asociados en el arte y en la vida, como se deduce del vivo intercambio de réplicas, como un diálogo entre colegas, que se aprecia en las numerosas inscripciones en sus vasos.

Este grupo, reconocido y definido por los estudiosos del siglo XX, experimentó con las diferentes posibilidades que ofrecía el nuevo estilo. Así, las figuras aparecieron en nuevas perspectivas, como vistas frontales o traseras, y se experimentó con escorzos de perspectiva y composiciones más dinámicas.

En tanto que las frecuentes referencias a jóvenes aristócratas sugieren contactos con el ambiente de la juventud dorada ateniense. Eufronio o Eutímides obtuvieron las consecuencias fundamentales en cuanto a diseño y composición con la acentuación del estudio anatómico para una mayor unidad estructural de los cuerpos y un movimiento más realista manteniendo la adherencia a la superficie plana del vaso. Incluso la representación de la ropa se convirtió en este período en un motivo de interés y estudio y los escenarios de la vida cotidiana, en particular los gimnasios y las veladas en los simposios, acompañaron con mayor frecuencia a los de temática mitológica.

La trayectoria de Eufronio, cortada demasiado pronto por algún problema visual (es una hipótesis de John Beazley), se caracteriza por la energía con que se enfrenta al escorzo y al análisis de la anatomía masculina, en consonancia con la evolución de la escultura contemporánea, especialmente en los bajorrelieves. Eufronio introdujo la líea de relieve.

Eutímides, por el contrario, es el paradigma de una tendencia sintética, en la que la fluidez del contorno atenúa la crudeza del despiece de la musculatura.

Si los citados pioneros pintan habitualmente sobre recipientes de grandes dimensiones, que exaltan su inclinación por lo monumental, un cálculo estadístico revela que, durante el primer período de las figuras rojas, ocho de cada diez vasos pintados son de tipo kílix, es decir, copas con dos asas cuya decoración comprende no solo las paredes externas, sino que se extiende a la superficie circular interior (el llamado tondo).

Entre los contemporáneos del Grupo pionero, los más hábiles son Olto, Epicteto y Escita. Aunque en un principio no está clara la diferencia entre los pintores de copas y los pintores de grandes vasos, los dos primeros deben ser considerados los mejores pintores de copas de la época, responsables de la transición de la copa ática bilingüe, con interior de figuras negras y exterior de figuras rojas, a la verdadera copa de figuras rojas. Olto está dotado de una gran habilidad y tiene un estilo noble heredado del Pintor de Andócides. Epicteto es un dibujante más talentoso dotado de gracia y habilidad natural.

Tipología de vasos

Ya a mediados del siglo VI a. C., el ánfora de perfil continuo había ganado mayor popularidad que las otras formas más angulares, y en la década del 530 a. C., se había generalizado el vaso caracterizado por una sola línea que seguía el perfil del recipiente y del tallo (el vaso de tipo B). Esta tendencia a la suavidad en las formas vasculares crece en el periodo temprano de las figuras rojas y es perceptible en las nuevas formas como el pélice y el estamno.

El Grupo pionero inventó nuevas formas de vasoss, lo que se vio favorecido por el hecho de que muchos de los pintores del grupo pionero eran también alfareros. Las nuevas formas incluyen el psíctero y la pélice. Las grandes cráteras y ánforas se hicieron populares en esta época. Aunque no hay indicios de que los pintores se considerar a sí mismos como un grupo en la forma en que lo hacen los estudiosos modernos, hubo algunas conexiones e influencias mutuas, quizá en un ambiente de competencia y estímulo amistoso. Así, un jarrón de Eutimides lleva la inscripción «como Eufronio nunca [hubiera podido]». De forma más general, el Grupo pionero tendía a utilizar inscripciones. La rotulación de figuras mitológicas o la adición de inscripciones kalós son la norma más que la excepción.

4.2 Periodo arcaico tardío (500-480 a. C.)

En el arcaico tardío (500–480 a. C.) la cerámica de figuras rojas alcanza un dominio técnico pleno y se impone como lenguaje hegemónico en Atenas. Tras los ensayos de los Pioneros, los contornos en línea de relieve se vuelven seguros y el barniz diluido permite modelar anatomías, pliegues y cabellos con una naturalidad inédita; aparecen escorzos convincentes, tres cuartos y giros del torso que rompen la frontalidad arcaica. La iconografía se expande con escenas heroicas de gran aliento —Heracles, Teseo, episodios de la guerra de Troya, despedidas de hoplitas, sacrificios previos al combate— junto a temas de palestra y sympósion. Talleres y maestros como el Pintor de Berlín (figuras aisladas, elegantes, sobre fondo negro), el Pintor de Kleofrades (composiciones monumentales y vigorosas), Douris, Brygos, Makron u Onesimos refinan las copas con tondos narrativos precisos y desarrollan cráteras e hidrias de composición clara. Se reduce el relleno ornamental y se acentúa la lectura psicológica del gesto, un tono contenido y grave que anuncia el estilo severo tras las Guerras Médicas. Con este repertorio, Atenas fija el canon que servirá de base al clasicismo temprano del 480–450 a. C.

Pintores

Tras las grandes innovaciones en materia de representación anatómica y de movimiento aplicadas en el periodo anterior, las dos primeras décadas del siglo V a. C. condujeron a la mejora de los elementos de detalle y a la estabilización de la técnica. Al contrario que en la escultura contemporánea, que se dirigía hacia el estilo severo, el esquematismo arcaico no fue abandonado totalmente por la pintura sobre jarrones, un arte esencialmente decorativo, y fue en este momento cuando las artes comenzaron a divergir.

La división entre los pintores de grandes vasos y los pintores de copas se profundizó. El período de veinte años estuvo dominado por seis artesanos de calidad superior, una generación nacida de la experiencia del Grupo pionero: dos decoradores anónimos de grandes vasos, el Pintor de Cleofrades y el Pintor de Berlín, y cuatro personalidades que se distinguieron principalmente en la decoración de vasos, Macrón, Onésimo, el Pintor de Brigos y Dúrides, dotado de una extraordinaria longevidad artística (del 500 al 460 a. C.).

Tipología de vasos

Las ánforas que reproducían la forma típica del ánfora panatenaica u otras pequeñas ánforas simplemente decoradas y llamadas ánforas de Nola sustituyeron en gran medida al ánfora de perfil continuo. Las figuras destacaban aisladas en los vasos pintados en negro, que carecían de bandas y tenían una única decoración como línea base, a menudo un meandro. Otras formas siguieron siendo frecuentes, como el pélice, el estamno y la crátera de diversos tipos. El lécito se hizo popular en la versión de fondo blanco. El kílix más extendido era de perfil continuo con una decoración adaptada a la nueva tipología. El kílix es la forma claramente preferida en las etapas tardoarcaica y severa. Muchos han llegado hasta nosotros gracias a la popularidad que tuvieron en el mercado de exportación a Italia. Especialistas en su decoración son, entre muchos otros, Olto y Epicteto, el Pintor de Panecio y Onésimo (estos dos últimos, de la escuela de Eufronio, pudieran ser tal vez una misma persona en dos fases distintas de su evolución estilística), el Pintor de Brigos y Macrón, más recientes, y Dúrides. Con frecuencia se emplearon formas de vasos nuevas o modificadas, como el ánfora de Nola y los vasos de tipo ascos y dinos. Aumentó la especialización en pintores de vasos y copas por separado.

Una especie de grandiosa recapitulación de la realidad, cotidiana y heroica, individual y colectiva, en todos los registros posibles, desde el violento de la orgía y la guerra hasta el imperturbable de los dioses, discurre por las bandas continuas exteriores y se reinterpreta, con episodios fuertemente alusivos, en la superficie interior de los vasos.

Una de las principales características de este estilo de pintura de vasos áticos de gran éxito es el dominio del escorzo de la perspectiva, que permite una representación mucho más naturalista de las figuras y las acciones. Otra característica es la drástica reducción de las figuras por vaso, de los detalles anatómicos y de las decoraciones ornamentales. En cambio, el repertorio de escenas representadas aumentó.[15] En las representaciones de héroes, Heracles cede la primacía a Teseo, en el clima ideológico de la nueva democracia codificada por el legislador Clístenes.

El desnudo masculino, y también el femenino luego, de mano de Onésimo, asume una gran coherencia estructural, exaltada por el gesto atlético; y hasta expresiones propias del anciano y el joven comienzan a manifestarse en la rica gama del Pintor de Brigos.

La mejora de la calidad fue acompañada de una duplicación de la producción durante este periodo. Atenas se convirtió en la principal productora de cerámica fina de la cuenca mediterránea, eclipsando a casi todos los demás centros de producción.

Joven realizando una libación, interior de una copa de Macrón, c. 480 a. C. Museo del Louvre. Original file (2,500 × 2,450 pixels, file size: 5.64 M). Fuente: Wikimedia Commons, CC BY-SA.

Este tondo interior de una copa ática de figuras rojas pintada por Macrón (ca. 480 a. C.) representa a un joven realizando una libación ante un altar. Vestido con un manto que deja el torso al descubierto y apoyado en un bastón, el muchacho vierte con solemnidad el contenido de una pátera, gesto ritual que vinculaba a los griegos con los dioses y marcaba los momentos clave de banquetes, sacrificios o inicios de una actividad. El altar, decorado con volutas y manchas rojas que evocan restos de ofrenda, aparece en primer plano; a la derecha se distingue parte de un kline o asiento. La escena se inscribe en un marco circular de meandro que refuerza la sensación de orden y sacralidad.

Macrón, activo entre 490 y 470 a. C., es uno de los pintores más reconocibles del arcaico tardío, colaborador frecuente del alfarero Hieron. Sus copas destacan por la claridad narrativa y la finura del dibujo, con rostros expresivos y gestos naturalistas. Aquí, la composición condensa la transición entre la exuberancia arcaica y la sobriedad del estilo severo, situando el acto cotidiano de la libación en el ámbito de lo heroico y lo cívico.

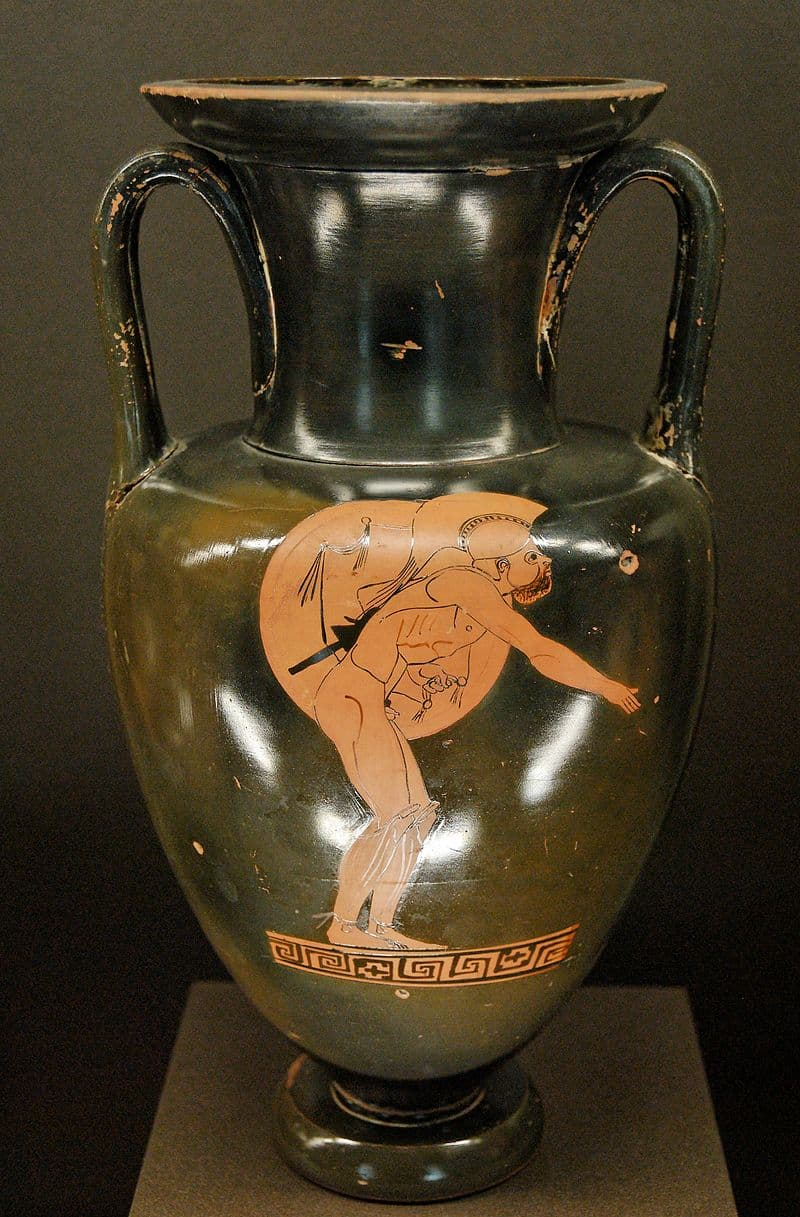

Ánfora de cuello que representa a un atleta corriendo el hoplitódromo. Pintor de Berlín, c. 480 a. C. Museo del Louvre. Dominio Público. Original file (2,400 × 3,650 pixels, file size: 4.36 MB). Fuente: Wikimedia Commons, CC BY-SA.

Esta ánfora de cuello ático de figuras rojas muestra a un atleta participando en la prueba del hoplitódromo, una de las competiciones de los juegos griegos en la que los corredores debían desplazarse cargados con el equipamiento hoplítico: casco, escudo y grebas. El joven aparece en plena zancada, con el torso inclinado hacia adelante y el escudo en la espalda, gesto que transmite tensión y esfuerzo físico. La escena, aislada sobre el fondo negro y enmarcada únicamente por una greca de meandro en la parte inferior, concentra la atención en el dinamismo del cuerpo, estudiado con precisión anatómica gracias a los recursos de la técnica de figuras rojas.

El hoplitódromo no era solo una prueba atlética: tenía un fuerte valor cívico y militar, pues entrenaba la resistencia de los ciudadanos para la batalla. Vasos como este muestran la estrecha relación entre el gimnasio, la palestra y el ideal del ciudadano-soldado, así como la fascinación de los pintores por capturar el movimiento humano en su máxima tensión.

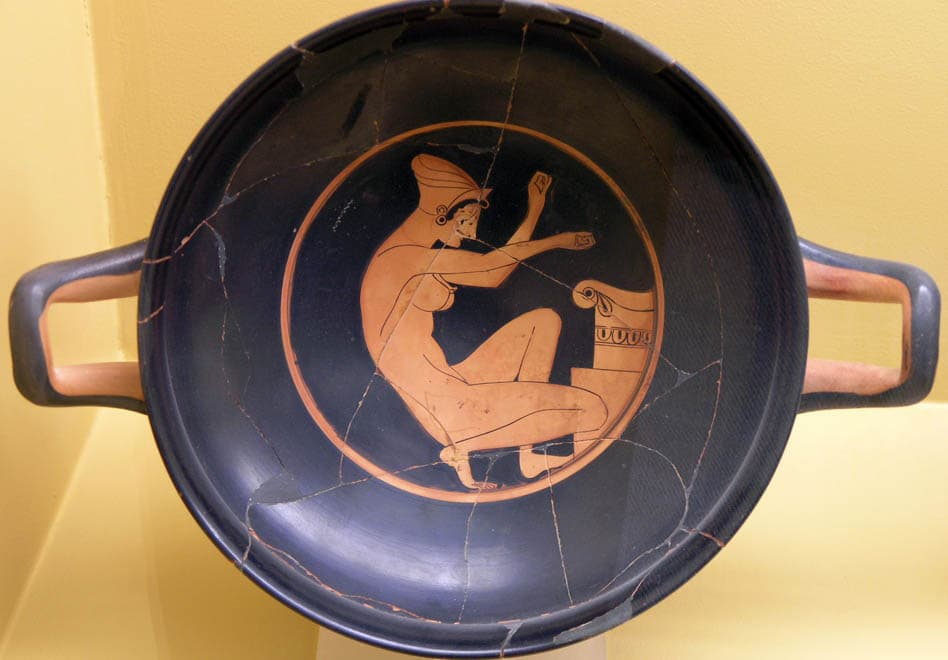

Aquiles curando a Patroclo herido por una flecha. Tondo de un kílix ático del Pintor de Cleofrades. C. 500 a. C. Altes Museum. Sosias (potter, signed). Painting attributed to the Sosias Painter (name piece for Beazley, overriding attribution) or the Kleophrades Painter (Robertson) or Euthymides (Ohly-Dumm) – User: Bibi Saint-Pol, own work, 2008. Dominio público. Original file (1,674 × 1,653 pixels, file size: 2.5 MB). Fuente: Wikimedia Commons, CC BY-SA.

Este tondo interior de un kílix ático de figuras rojas, pintado por el Pintor de Cleofrades y firmado por el alfarero Sosias, representa a Aquiles curando a Patroclo, herido por una flecha. Datado hacia el 500 a. C. y conservado en el Altes Museum (Berlín), es una de las escenas más célebres de la cerámica griega por su intensidad humana y su virtuosismo técnico.

Los dos jóvenes héroes, vestidos con armadura hoplítica de escamas y cascos, aparecen en íntima cercanía: Aquiles, a la derecha, se concentra en vendar la pierna de su compañero herido, mientras Patroclo, sentado, apoya la cabeza en la mano con gesto de dolor contenido. La precisión de los detalles —el relieve de las corazas, el gorro tejido bajo el casco, el carcaj a la espalda— revela el dominio técnico del pintor y el uso expresivo de la línea.

El tema, más que heroico en el sentido épico, es profundamente humano, subrayando la amistad y la solidaridad entre guerreros. Esta manera de narrar, centrada en el gesto y la emoción, es característica del arcaico tardío, preludio del estilo severo. La composición circular queda enmarcada por un motivo de palmetas, reforzando el equilibrio visual del tondo.

4.3 Período clásico temprano (480-450 a. C.)

Tras las Guerras Médicas, en el período clásico temprano (480–450 a. C.), la cerámica ática de figuras rojas refleja la misma transformación que la escultura y la pintura mural: un lenguaje más sobrio, equilibrado y contenido, conocido como estilo severo. Los pintores abandonan progresivamente la gesticulación arcaica y buscan una narración clara, con figuras sólidas y proporciones más armónicas. Los rostros adquieren serenidad, los cuerpos muestran un estudio anatómico más realista y los pliegues de los mantos, menos recargados, caen con gravedad, transmitiendo naturalidad y solemnidad.

En este marco se imponen las escenas mitológicas refinadas: episodios de la guerra de Troya, de los héroes áticos como Teseo, o representaciones de dioses en actitudes calmas, que transmiten un aire de dignidad más que de dramatismo. Es también la época en que los vasos dejan de saturarse de detalles secundarios: la composición gana en espacio, el fondo negro adquiere protagonismo y la acción principal concentra toda la atención.

El prestigio de la gran pintura mural influye en los ceramógrafos. La figura de Polignoto de Taso, célebre pintor de la primera mitad del siglo V a. C., aunque no pintó vasos, sirve como referencia para entender la nueva sensibilidad: se le atribuye la introducción de escenas con múltiples figuras organizadas en registros, la representación de paisajes y un mayor sentido narrativo. Los pintores de vasos trasladan a la cerámica esa búsqueda de drama contenido, claridad compositiva y profundidad psicológica, anticipando la madurez del clasicismo pleno.

Pintores

Las dos personalidades más representativas de la segunda generación de los pintores de figuras rojas, en las tres o cuatro décadas que van desde la caída de los pisistrátidas a la doble victoria del imperialismo ateniense, son el Pintor de Cleofrades y el Pintor de Berlín, divergentes y complementarios: el primero, quizá corintio, discípulo de Eutímides, que no se cansa de ensayar las posibilidades comunicativas de la narración pictórica, y el de Berlín, un temperamento contemplativo, que con caligrafía nítida y seguridad absoluta de trazo, dibuja en cada lado del vaso una o pocas figuras, aislada de un contexto narrativo jamás explícito pero sobreentendido siempre.

A pesar de los avances en la decoración figurativa de los vasos, algunas de las innovaciones introducidas por los grandes pintores del periodo anterior y derivadas quizá de la pintura mural siguieron sin ser aceptadas durante mucho tiempo, como por ejemplo la mueca de dolor de Patroclo en la conocida Copa de Sosias (Berlín, Antikensammlung F2278) o la particular forma compositiva elegida por el Pintor de Cleofrades para la hidria con las escenas de la Iliupersis. La pintura en vasos había seguido sus propias reglas hasta que en el segundo cuarto del siglo V a. C. aparecieron nuevos esquemas compositivos, dotados de mayor libertad y alejados de la compostura del periodo arcaico. Si la revolución de finales del siglo VI a. C. en el seno de la cerámica ática había sido inducida por las innovaciones relativas a las figuras individuales y que miraban a la escultura contemporánea, los nuevos cambios introducidos por la nueva generación miraban a la pintura mural.[16] La consecuencia de ello fue la pérdida de la búsqueda de la unión entre forma y decoración, al tiempo que se desarrollaron nuevas actitudes y nuevas formas de representar los sentimientos. Las composiciones que imitaban las pinturas murales consistían a veces en grandes figuras colocadas sobre diferentes líneas de fondo (la composición de Polignoto, según Pausanias), frecuentes fueron los temas épicos relacionados temáticamente con las guerras médicas, como las amazonomaquias, y no es casualidad que en estos años se desarrollara la nueva técnica de fondo blanco que hacía que los vasos se parecieran más a las pinturas.

Tipología de vasos

En estos años no se produce la creación de nuevas formas mientras que las del periodo anterior son elaboradas y tienden a asumir una elegancia forzada. Las más comunes son el ánfora grande de cuello marcado y la pequeña ánfora de Nola.

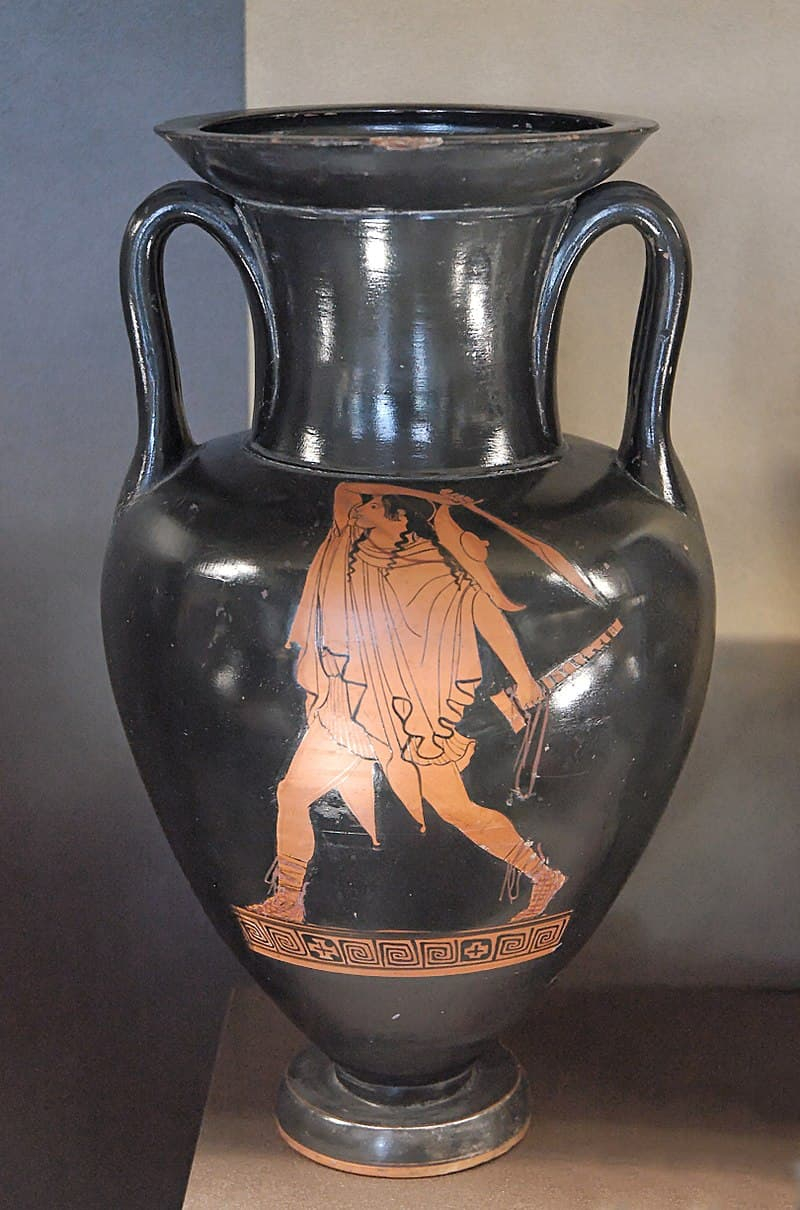

Ánfora de cuello del Pintor de Providence, un joven blandiendo una espada, c 470 a. C. Museo del Louvre. Providence Painter – Jastrow (2006). Dominio público. Original file (1,620 × 2,450 pixels, file size: 2.33 MB). Fuente: Wikimedia Commons, CC BY-SA.

Esta ánfora de cuello ática de figuras rojas, atribuida al Pintor de Providence y fechada hacia el 470 a. C., representa a un joven guerrero en movimiento, blandiendo una espada con el brazo derecho mientras avanza con decisión. El personaje aparece envuelto en un manto corto que deja ver parte de su cuerpo y calza sandalias militares; a su espalda cuelga la funda de un arma. El gesto amplio y dinámico rompe con la rigidez arcaica y transmite la energía de la acción contenida en un solo instante.

El espacio pictórico es sobrio: la figura se recorta aislada sobre el fondo negro, apenas acompañada por una franja de meandro en la parte inferior, lo que concentra la atención en la anatomía y en el gesto. Este recurso es característico del estilo severo, propio del período clásico temprano, que buscaba una mayor claridad y serenidad compositiva, en contraste con la exuberancia arcaica.

El Pintor de Providence se distingue por este tipo de escenas de guerreros solitarios, cargadas de tensión narrativa y de una elegancia estilizada que anuncia la madurez del clasicismo ateniense de mediados del siglo V a. C.

4.4 Período clásico (450-425 a. C.)

En el período clásico (450–425 a. C.), la cerámica de figuras rojas ateniense refleja con claridad la influencia de la gran escultura y la arquitectura del momento, en especial de la obra de Fidias y del programa decorativo del Partenón. El ideal de armonía, proporción y equilibrio se traslada al pequeño formato de los vasos, donde las composiciones alcanzan una serenidad inédita. Las figuras adquieren una monumentalidad tranquila: los cuerpos se presentan más plenos y naturales, los rostros transmiten calma, y los pliegues de los mantos caen con una gravedad escultórica, semejante a los drapeados de los relieves de las Panateneas.

Los temas mitológicos, como las escenas de dioses olímpicos, héroes o episodios de la guerra de Troya, se representan con una nobleza más contenida que en épocas anteriores. Las figuras ya no buscan la tensión dramática, sino la claridad narrativa y la armonía del conjunto, con un tratamiento espacial más ordenado y un mayor sentido de profundidad. También las escenas de la vida cotidiana —mujeres en el gineceo, jóvenes en la palestra o rituales domésticos— reflejan ese mismo espíritu de mesura, donde lo importante es la belleza de la figura humana integrada en una composición estable y equilibrada.

La pintura vascular, en este momento, se convierte en un espejo de la estética clásica de Atenas: sobria, elegante y de profunda coherencia formal, capaz de transformar un objeto de uso en una obra de arte que participa del mismo ideal que las grandes creaciones del siglo de Pericles.

En el tercer cuarto del siglo V a. C., la pintura de vasos estaba dominada por un ideal de dignidad humana que recuerda a las esculturas contemporáneas del Partenón. La influencia de la decoración escultórica del recién erigido Partenón, es especialmente visible en la representación de las prendas de vestir. La ropa adquirió una cadencia más natural y la anatomía de los cuerpos se hizo aún más precisa. La caída de las telas era más natural y se representaron con más pliegues, lo que condujo a una mayor «profundidad» de la representación. Las composiciones generales se simplificaron aún más. Hubo un mayor uso de las sombras, aunque estas quedaron relegadas a la representación de los objetos y la ropa, mientras que los cuerpos tendieron a mantener una definición lineal. El último de los grandes pintores áticos, el Pintor de Aquiles, fue la principal personalidad vinculada al nuevo estilo monumental y el que fijó el estilo de los populares lécitos funerarios de fondo blanco, con los que la cerámica ática alcanzó la verdadera policromía. El Pintor de la fíala, fue alumno del Pintor de Aquiles y heredó sus figuras alusivas y tranquilas.

La característica principal de las figuras de este periodo, es que suelen ser algo más robustas y menos dinámicas que sus predecesoras. Como resultado, las representaciones ganaban en seriedad, incluso en pathos. La forma de presentar las escenas también cambió sustancialmente. En primer lugar, las composiciones dejaron de centrarse en el momento de un acontecimiento concreto, sino que, con tensión dramática, mostraban la situación inmediatamente anterior a la acción, implicando y contextualizando así el acontecimiento propiamente dicho. Además, algunos de los otros nuevos logros de la democracia ateniense comenzaron a mostrar su influencia en la pintura de vasos. Así, se pueden detectar influencias de la tragedia y de la pintura mural. Dado que la pintura mural griega se ha perdido casi por completo, su reflejo en los vasos constituye una de las pocas, aunque modestas, fuentes de información sobre ese género artístico. Los artistas ponen especial énfasis en la simetría, la armonía y el equilibrio. Las figuras humanas volvieron a su anterior esbeltez; a menudo irradian una serenidad ensimismada y divina.

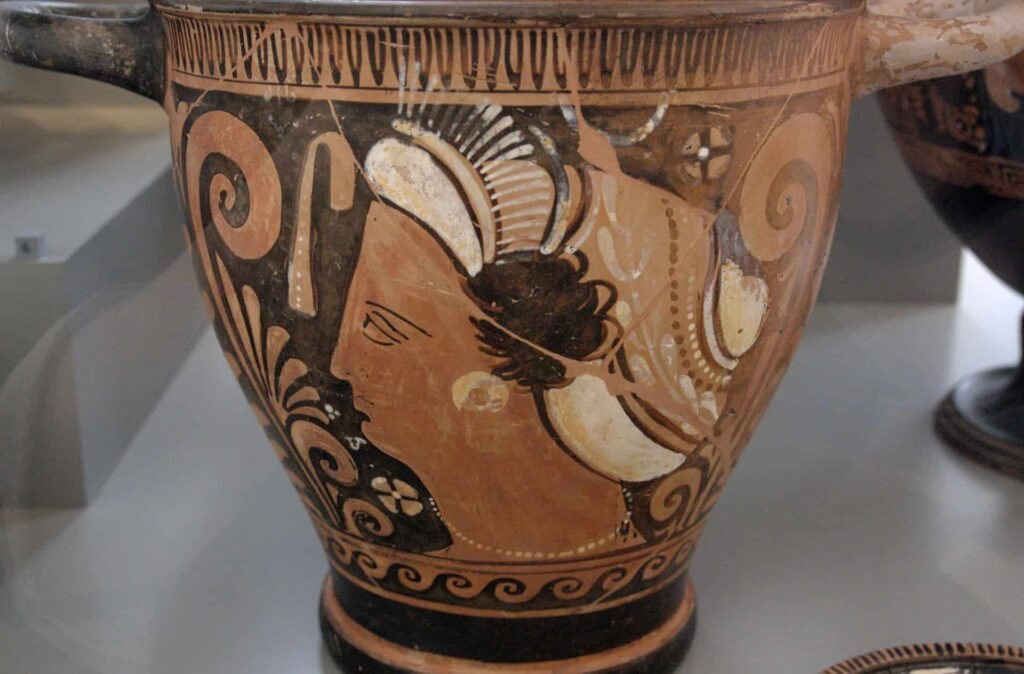

Edipo y la esfinge, ánfora de Nola del Pintor de Aquiles, c. 440-430 a. C. Staatliche Antikensammlungen. Achilles Painter – User: Bibi Saint-Pol, own work, 2007-02-10. Dominio público. Original file (1,688 × 2,884 pixels, file size: 1.58 MB). Fuente: Wikimedia Commons, CC BY-SA.

Esta ánfora de Nola de figuras rojas, atribuida al Pintor de Aquiles y datada hacia 440–430 a. C., muestra la célebre escena de Edipo frente a la Esfinge, uno de los episodios más conocidos de la mitología griega. A la izquierda, la Esfinge aparece representada con cuerpo de león, alas de ave y rostro femenino, posada sobre una columna que acentúa su carácter enigmático y sobrenatural. A la derecha, Edipo, de pie, vestido con un manto y apoyado en una lanza, se enfrenta con serenidad a la criatura, en una actitud reflexiva más que dramática.

El contraste entre la inmovilidad solemne de ambas figuras y la simplicidad de la composición, reducida al diálogo visual entre el héroe y el monstruo, refleja de manera magistral el equilibrio compositivo propio del clasicismo. La escena se aleja de la tensión narrativa para centrarse en la dignidad de los personajes, en la fuerza simbólica del enfrentamiento entre el hombre y el enigma, que en la tradición griega remite a la búsqueda de la verdad y el conocimiento.

El Pintor de Aquiles, uno de los grandes maestros del siglo V a. C., es célebre por su estilo sobrio, refinado y lleno de contención. Obras como esta ilustran la influencia de la estética fidíaca: serenidad en los gestos, proporción en las formas y una monumentalidad que acerca la cerámica al ideal escultórico del Partenón.

Pintores

Entre los pintores de este período, Polignoto tuvo una gran influencia, que no debe confundirse con otros dos pintores de vasos contemporáneos del mismo nombre (conocidos como Pintor de Lewis y Pintor de Nausícaa) y con el conocido pintor de pinturas murales, que continuó el estilo monumental y quizás el taller del Pintor de los Nióbidas. En el lado opuesto, el Pintor de Shuválov y el Pintor de Eretria figuran entre los primeros «manieristas» de finales de siglo, ya activos en el tercer cuarto del siglo V a. C. El primero procedía de la escuela de Polignoto aunque prefería los vasos pequeños y las representaciones, el segundo maduró su propio estilo miniaturista, hacia el 430 a. C., que explotaba las decoraciones en relieve y la arcilla dorada.

Alrededor del año 430 a. C., las figuras rojas áticas fueron producidas en el sur de Italia y en Sicilia por artesanos formados en Atenas, de los que surgió una nueva escuela local que tuvo como primeros modelos al Grupo de Polignoto y al Grupo del Pintor de Aquiles. El nacimiento de las escuelas del sur de Italia tuvo probablemente su origen en la fundación de Turios en el año 443 a. C., una colonia panhelénica impulsada por Pericles, en la que participaron muchos atenienses.

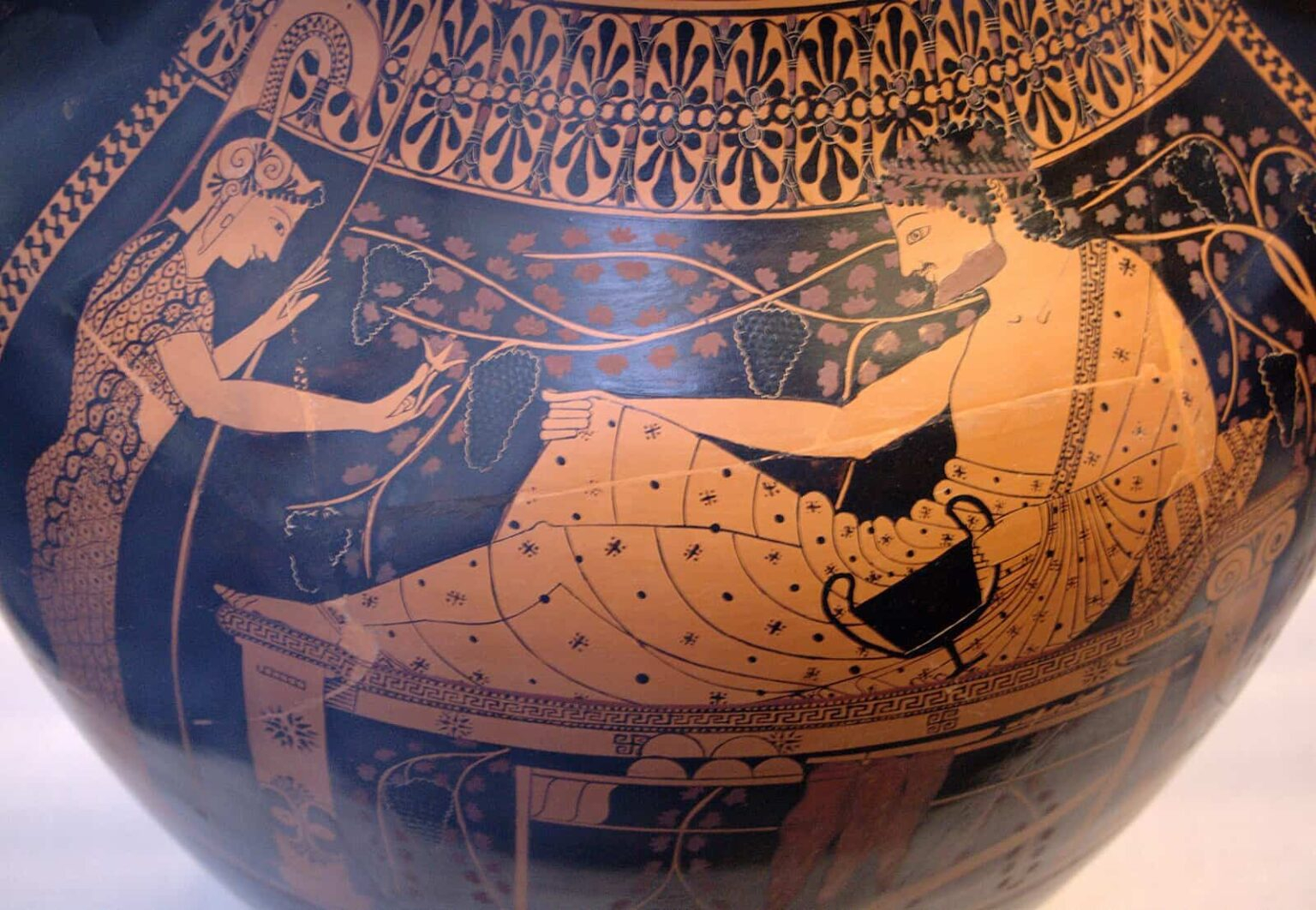

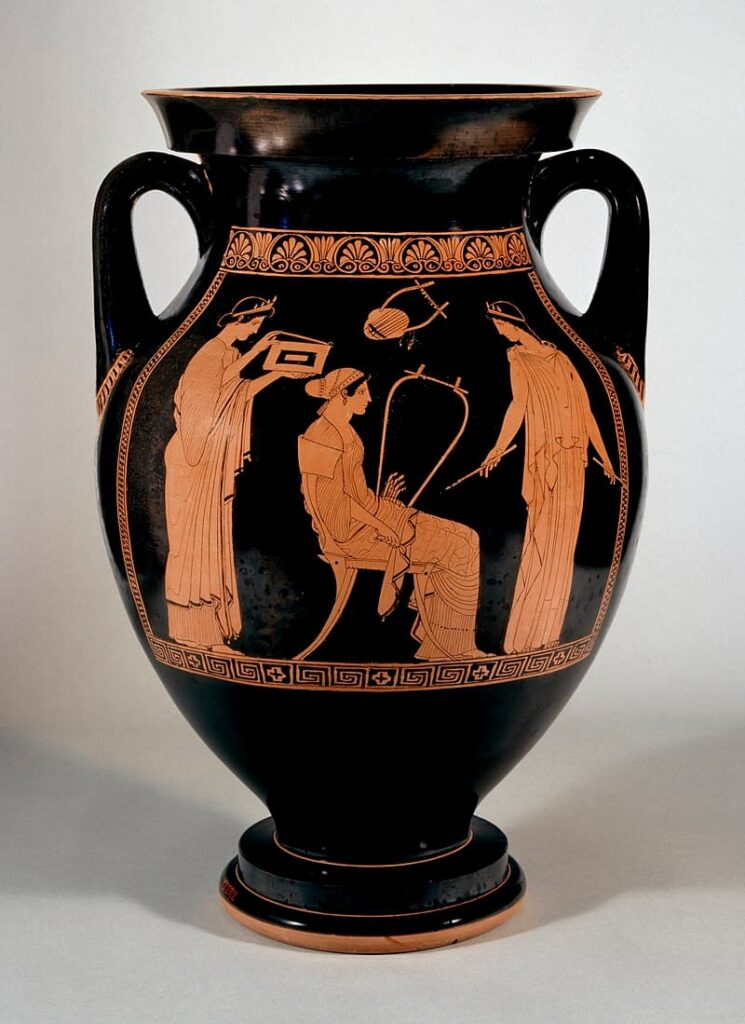

Esta ánfora pintada por el Pintor de los Nióbidas es un ejemplo de su afinidad por las composiciones equilibradas y armoniosas. Museo Walters, Baltimore. Pintor de los Nióbidas – Museo Walters: Home page. Dominio público. Dominio público. Original file (1,310 × 1,799 pixels, file size: 2.4 MB).

Uno de los pintores más destacados de la Atenas clásica, el Pintor de las Niobidas (nombrado así por su vaso más famoso), es admirado por sus composiciones serenas y equilibradas. Aquí, en los aposentos femeninos de una casa, tres mujeres ricamente ataviadas se preparan para una sesión musical. Una mujer sentada se relaja mientras pulsa un barbitón (un instrumento de cuerdas). Sobre su cabeza cuelga una lira. Frente a ella, otra mujer sostiene una flauta doble, mientras que una tercera levanta la tapa de una caja. La escena evoca el mundo ocioso y relativamente culto de las mujeres acomodadas de Atenas. En el reverso, mujeres vestidas como ménades, las seguidoras de Dioniso, portan ramas de pino y una antorcha; podrían ser las mismas mujeres, ahora preparándose para sus roles rituales en el culto de Dioniso.

4.5 Período clásico tardío (425-400 a. C.)

El período clásico tardío, que se extiende aproximadamente entre los años 425 y 400 a. C., representa una fase de transición y consolidación en la evolución del arte griego, especialmente en lo que se refiere a la escultura y la expresión plástica. Durante este lapso se advierten ciertos rasgos que lo diferencian de las etapas inmediatamente anteriores del clasicismo, pues se percibe un viraje hacia una mayor estilización de las formas y una marcada influencia de las artes escénicas, en particular del teatro.

Tras el esplendor de la época de Fidias y Policleto, en que se había alcanzado una síntesis armónica entre idealización y naturalismo, los artistas comenzaron a experimentar con recursos más sutiles destinados a dotar a las figuras de un aire más expresivo y dramático. La serenidad y el equilibrio de las décadas previas dieron paso a una sensibilidad distinta, en la que el movimiento y la representación de los estados de ánimo adquirieron un papel más relevante. Este fenómeno está íntimamente ligado al ambiente cultural de la Atenas posterior a la guerra del Peloponeso, una sociedad que vivía tensiones políticas, derrotas militares y cambios sociales profundos.

La estilización se manifiesta en la tendencia a acentuar ciertos rasgos anatómicos y a conferir a los cuerpos una línea más refinada y menos maciza que en el período anterior. Los escultores no abandonaron del todo la búsqueda de proporción, pero ya no se atenían estrictamente a los cánones de Policleto. Se permite cierta libertad en el modelado de los músculos y en la postura, generando una sensación de dinamismo que apunta hacia lo que más tarde se consolidará en el período helenístico. El tratamiento de los ropajes también ofrece indicios de esta transformación: los pliegues del drapeado se vuelven más complejos y teatrales, generando juegos de luces y sombras que aportan viveza a las figuras.

La influencia del teatro en el arte de esta época resulta particularmente evidente. Las tragedias de Eurípides, con su carga emocional, su interés por los conflictos íntimos y su aproximación a la psicología de los personajes, sirvieron de inspiración a los artistas plásticos. La escultura, al igual que la escena, comenzó a explorar gestos más intensos y rostros que dejan traslucir emociones humanas, alejándose de la serenidad impasible característica del período clásico medio. Así, la relación entre escultura y teatro se volvió estrecha, compartiendo recursos expresivos para comunicar pathos y dramatismo.

Un ejemplo de este cambio es la aparición de representaciones en las que los personajes muestran cierta tensión anímica, inclinando levemente la cabeza, contrayendo el ceño o sugiriendo tristeza y melancolía. Aunque la gestualidad aún es contenida, se percibe un esfuerzo por acercar las imágenes a la experiencia emocional del espectador, en consonancia con un tiempo en el que la representación artística no se concebía solo como exaltación de lo ideal, sino también como un medio de exploración de lo humano.

En síntesis, el período clásico tardío supuso un momento de experimentación que sirvió de puente entre la sobriedad armónica del clasicismo pleno y la expresividad exacerbada que caracterizará al helenismo. La estilización de las formas y la huella del teatro configuraron un lenguaje artístico en el que el movimiento, la emoción y el dramatismo comenzaron a ocupar un espacio cada vez más importante, reflejando tanto la sensibilidad estética como las tensiones históricas de la Atenas de fines del siglo V a. C.

Hidria, vaso epónimo del Pintor de Midias. El registro superior representa el rapto de Leucipo por los Dioscuros, el inferior muestra a Heracles en el jardín de las Hespérides y a un grupo de héroes áticos locales. C. 420-400 a. C. Museo Británico. Pintor de Midias (vaso epónimo, según la firma). – Bibi Saint-Pol (2006, 22 November). Dominio público. Original file (1,816 × 1,816 pixels, file size: 785 KB).

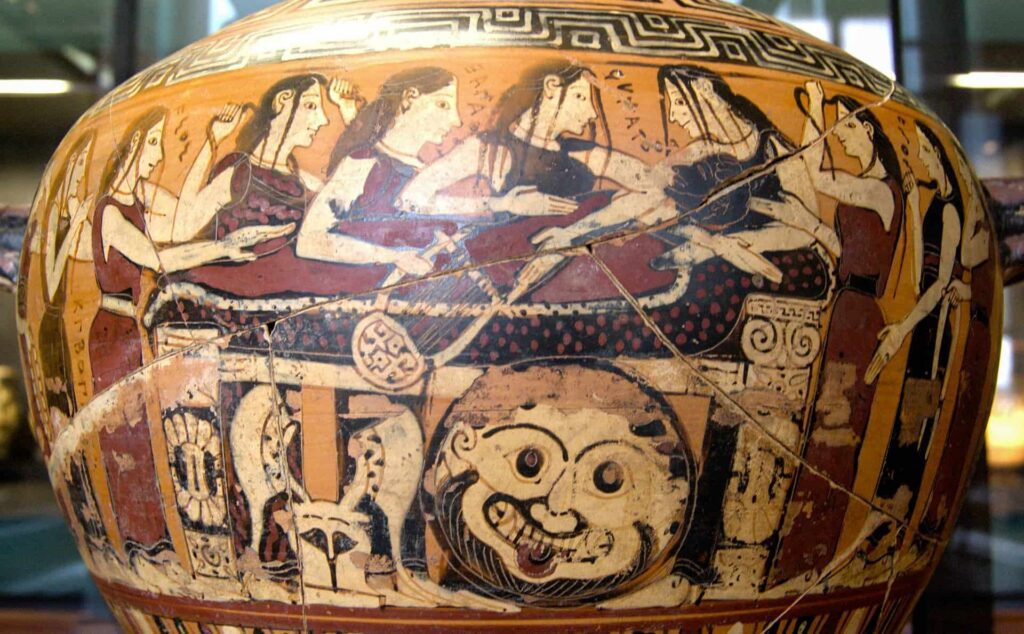

Esta hidria es una de las piezas más representativas del llamado Pintor de Midias, activo hacia finales del siglo V a. C. Se trata de un vaso de figuras rojas en el que se distinguen dos registros narrativos cargados de simbolismo mitológico.

En la parte superior se desarrolla el rapto de las hijas de Leucipo por los gemelos divinos, los Dioscuros, Cástor y Pólux. La escena está dotada de gran movimiento y dinamismo, con figuras que parecen entrelazarse en un juego casi coreográfico. La composición, de gran densidad, refleja bien la tendencia del período clásico tardío a llenar los espacios con un número elevado de personajes, cada uno de ellos cuidadosamente dispuesto para mantener la claridad narrativa dentro de un marco decorativo exuberante.

El registro inferior representa a Heracles en el jardín de las Hespérides, un tema muy frecuente en la cerámica ática. El héroe se enfrenta a la serpiente guardiana del árbol de las manzanas doradas, acompañado por un grupo de figuras míticas y héroes áticos que refuerzan el carácter local de la iconografía. Esta asociación entre mitología panhelénica y referencias áticas es característica de la producción cerámica de este momento, que buscaba vincular a Atenas con las gestas heroicas del imaginario colectivo griego.

La técnica de figuras rojas alcanza aquí un grado notable de refinamiento: los cuerpos femeninos están dibujados con un trazo delicado, los pliegues de los vestidos muestran un detallismo casi miniaturista y la organización espacial transmite una cierta teatralidad, reflejo de la influencia del drama ático contemporáneo. En lugar de la serenidad clásica anterior, se percibe un gusto por la narración elaborada, rica en personajes y gestos expresivos, lo que convierte a esta hidria en un ejemplo paradigmático de la transición entre el clasicismo pleno y las tendencias más ornamentales y dramáticas que desembocarían en el arte helenístico.

El Pintor de Midias es considerado uno de los principales exponentes de la llamada “fase de la floración tardía” de la cerámica ática de figuras rojas, desarrollada en Atenas entre aproximadamente 420 y 400 a. C. Su estilo se caracteriza por una serie de rasgos formales y compositivos que lo distinguen de los maestros del clasicismo pleno, como el Pintor de Meidias, el Pintor de Aquiles o el Pintor de Berlín, y que anuncian un cambio en la sensibilidad artística de finales del siglo V a. C.

Estilo y técnica

El rasgo más evidente es la profusión decorativa. Las escenas del Pintor de Midias tienden a estar densamente pobladas de figuras, con escaso espacio vacío. A diferencia de la economía visual de generaciones anteriores, que buscaban el equilibrio entre forma y narración, aquí se aprecia un gusto por el ornamento narrativo y por la multiplicidad de personajes.

En la representación de los cuerpos, predomina la elegancia y la estilización: las figuras femeninas suelen ser alargadas, con gestos suaves y posturas elegantes, más cercanas a la gracia ornamental que al realismo anatómico. Las vestiduras, tratadas con minuciosidad, presentan pliegues finos y detalles intrincados que revelan un trabajo casi miniaturista en la superficie cerámica. El colorido se enriquece con el uso de pigmentos añadidos en blanco y dorado para destacar joyas, guirnaldas o detalles de los vestidos, lo que otorga un efecto de lujo y teatralidad.

Composición y narrativa

Las escenas se organizan en registros superpuestos, como en la hidria que has mostrado: el superior con el rapto de las hijas de Leucipo y el inferior con el episodio de Heracles en el jardín de las Hespérides. Este recurso permite introducir narraciones paralelas, una característica típica del taller del Pintor de Midias. La composición, aunque cargada, mantiene un cierto orden jerárquico en la disposición de las figuras, de modo que el espectador puede seguir la narración sin perderse en la abundancia de elementos.

El teatralismo es otro rasgo clave. Las figuras aparecen en actitudes gestuales muy marcadas, con brazos extendidos, inclinaciones de cabeza y pliegues de vestimenta que parecen moverse con ellas, lo que confiere a la escena un aire casi escénico, como si los personajes actuaran sobre un escenario. Este efecto responde, en buena medida, a la influencia de la tragedia y la comedia áticas, artes contemporáneas que exploraban la expresión emocional y la interacción entre personajes en escena.

Contexto y significación

El Pintor de Midias trabajó en un contexto de crisis política y social en Atenas, marcado por la guerra del Peloponeso y por una cultura que, al mismo tiempo, vivía una extraordinaria producción teatral y artística. Sus vasos reflejan esta tensión: son suntuosos, refinados y muy ornamentales, como si ofrecieran un refugio estético frente a la realidad convulsa.

Su estilo ha sido interpretado como el inicio de una tendencia hacia la decoración barroca, que culminará en el helenismo. El gusto por lo recargado, la multiplicación de personajes y el detallismo ornamental lo convierten en una figura de transición. Aunque algunos críticos lo han considerado “manierista” por su alejamiento del ideal clásico de simplicidad y equilibrio, su obra representa un paso importante hacia nuevas formas de narración visual y de exploración expresiva en el arte griego.

Casandra y Héctor en un cántaros del Pintor de Eretria, c. 425-420 a. C. Gravina in Puglia: Museo Pomarici-Santomasi. Jastrow – Dominio público. Original file (1,300 × 1,440 pixels, file size: 1.51 MB).

Tanto Casandra como Héctor son figuras centrales de la mitología troyana, y su representación en la cerámica griega nos habla de la fascinación ateniense por los héroes de la Ilíada.

Héctor era el primogénito de Príamo y Hécuba, reyes de Troya, y el principal defensor de la ciudad frente a los aqueos durante la guerra narrada por Homero. Fue considerado el más grande de los héroes troyanos, símbolo de valentía, honor y deber familiar. A diferencia de otros guerreros, Héctor encarna la responsabilidad hacia su patria y su familia, antes que la gloria personal. Esposo de Andrómaca y padre de Astianacte, aparece en la Ilíada como contrapunto moral de Aquiles: mientras este busca la fama eterna a cualquier precio, Héctor defiende a los suyos aun sabiendo que su destino será morir. Su muerte a manos de Aquiles, tras un duelo decisivo frente a las murallas de Troya, representa uno de los momentos más trágicos del ciclo troyano.

Casandra, también hija de Príamo y Hécuba, era hermana de Héctor. Fue sacerdotisa de Apolo y, según la tradición, recibió del dios el don de la profecía. Sin embargo, tras rechazar sus avances amorosos, Apolo la maldijo para que nadie creyera en sus vaticinios. Así, Casandra podía prever el desastre, pero resultaba incapaz de impedirlo. En la guerra de Troya anunció en vano la caída de la ciudad, la muerte de su hermano Héctor y la ruina de su familia, sin que nadie le prestara atención. Tras la destrucción de Troya, fue tomada como botín por Agamenón y llevada a Micenas, donde moriría asesinada junto a él por Clitemnestra y Egisto, cumpliéndose su destino trágico.

La relación entre Héctor y Casandra es la de dos hermanos unidos por un destino trágico común. Él, como héroe guerrero, representa la resistencia militar de Troya; ella, como profetisa maldita, la consciencia lúcida pero impotente ante lo inevitable. Su representación conjunta en la cerámica ática, como en este cántaro del Pintor de Eretria, expresa bien el contraste entre el valor heroico y la visión profética no escuchada, dos caras de la misma fatalidad que marcaría la caída de la ciudad.

A finales de siglo, la escuela de Polignoto, que ya había introducido la atención a la plasticidad fidiana, había alcanzado su segunda generación y contaba en estos años con exponentes influyentes como el Pintor de Cleofonte y el Pintor del dinos, este último, sin embargo, más inclinado a los efectos cromáticos que a los plásticos y más cercano a la manera calimaquea que a la fidiana. Las innovaciones que las fuentes literarias atribuyen a Agatarco no supusieron grandes cambios en la pintura vascular, quizá porque la introducción de un sistema de perspectiva quedó en la época de Agatarco probablemente confinada a las escenas teatrales de tipo arquitectónico.

Se crearon dos tendencias opuestas. Por un lado, se desarrolló un estilo de pintura de vasos fuertemente influenciada por el “estilo rico” de la escultura, representado por los “manieristas” en la pintura de vasos del último cuarto del siglo V a. C.; por otro lado, algunos talleres continuaron los desarrollos del período clásico temprano, con un mayor énfasis en la representación de la emoción, y una gama de escenas eróticas.