Vitrina dedicada al mundo femenino. Monte Sannace, zona baja, tumba 2, 1957, mediados del siglo IV a. C. Museo Arqueológico Nacional de Gioia del Colle., Italia en la región de Apulia (Puglia). La colección se encuentra en el Castillo normando-suevo de Gioia del Colle, una fortaleza medieval muy bien conservada que alberga la colección. Este museo es especialmente conocido por sus hallazgos provenientes de la antigua ciudad peuceta de Monte Sannace, uno de los yacimientos más importantes de la Italia meridional prerromana. Lo de “peuceta” se refiere al pueblo peucetio, que fue uno de los tres pueblos mesapios de la región de Apulia, en el sur de Italia, durante la Edad del Hierro. Los peucetios vivían en la zona central de Apulia entre los siglos VII y III a. C., justo antes de la romanización. Su cultura es conocida sobre todo por las necrópolis excavadas en yacimientos como Monte Sannace (el más importante), donde se han hallado tumbas ricamente dotadas con cerámicas de figuras rojas, armas, joyas y objetos de uso cotidiano. Sus vitrinas muestran cerámicas, armas, objetos funerarios y elementos de la vida cotidiana que ilustran la cultura peuceta entre los siglos VII y III a. C. En el caso de Monte Sannace y la cultura peuceta, las tumbas femeninas suelen contener ajuares con objetos personales: joyas, ungüentarios, espejos de bronce, peines, vasijas para perfumes o cosméticos, utensilios de tejido y cerámica con escenas asociadas a la vida doméstica o ritual. Al agruparlos en una misma vitrina, el museo pretende mostrar cómo era el mundo simbólico y cotidiano de las mujeres de esa cultura. Foto: Alexandra Attia. CC BY-SA 4.0. Original file (4,608 × 3,456 pixels, file size: 4.58 MB).

Nota: La presente galería reúne en torno a 140 piezas de cerámica griega, muchas de ellas mostradas con varias imágenes para apreciar tanto las escenas principales como los detalles decorativos. Aunque la selección es amplia y representativa, está lejos de ser exhaustiva: el mundo de la cerámica griega es inabarcable en su riqueza, variedad de estilos y repertorio iconográfico.

Cada vaso, copa o crátera es un testimonio único de la vida cotidiana, la religión, la mitología y los ideales estéticos de los antiguos griegos. Aquí hemos querido ofrecer un recorrido lo suficientemente extenso como para transmitir la grandeza de este arte, pero sin pretender agotar todas las posibilidades que nos ofrece el patrimonio conservado en museos de todo el mundo.

Por ello, el lector comprenderá que esta galería no recoge todas las piezas ni todas las tipologías. Su objetivo es ilustrar, enseñar y evocar: mostrar lo esencial, lo bello y lo significativo de la cerámica griega, y animar a quienes se acerquen a estas imágenes a seguir explorando este arte fascinante por su cuenta.

La cerámica griega de figuras rojas nació en Atenas hacia finales del siglo VI a. C. como una inversión deliberada de la tradición de figuras negras. El gesto fue sencillo y a la vez revolucionario: en lugar de pintar de negro las siluetas y grabar los detalles con incisión, los pintores dejaron reservadas las figuras en el rojo natural de la arcilla y oscurecieron el fondo con un engobe fino que, tras la cocción, se vitrifica y adquiere el característico brillo negro. Ese cambio devolvía el dibujo al pincel, permitía líneas flexibles, moduladas y de grosor variable, y abría la puerta a un naturalismo nuevo en anatomías, paños, gestos y miradas. Las primeras obras conviven con los llamados vasos bilingües, que muestran en una cara figuras negras y en la otra figuras rojas, como si el taller estuviera probando ante el público el alcance de la innovación.

La magia material del negro brillante no es pintura al óleo ni esmalte, sino arcilla muy refinada, agua y fuego. El alfarero sube el horno en tres tiempos: primero una atmósfera oxidante que enrojece toda la vasija, después una fase reductora en la que el oxígeno escasea y el engobe se sinteriza y ennegrece, y por último una nueva entrada de aire que devuelve el rojo a las zonas reservadas mientras el engobe, ya vitrificado, permanece negro. Esta coreografía del fuego explica el contraste nítido entre piel y fondo, la tersura del negro y la calidez del rojo ático cargado de hierro. Sobre esa base técnica, el pintor trabaja con dos recursos decisivos: la línea de relieve, una pincelada densa que perfila y separa planos, y el engobe muy diluido, que permite sombreados, arcos de ceja, mechones de cabello, pliegues finísimos y transparencias de los paños. A veces añade toques blancos o rojizos para resaltar carne femenina, coronas, detalles de armas o inscripciones festivas.

Más allá de la alquimia del horno, lo que define a la técnica es una nueva manera de narrar con imágenes. La figura roja favorece posturas en escorzo, torsiones del tronco, manos expresivas, pies vistos en tres cuartos, y multiplica los recursos para sugerir volumen y profundidad. Por eso encaja tan bien con los grandes relatos de la Atenas clásica, desde los mitos heroicos hasta la vida del banquete, la palestra, los cortejos nupciales o los ritos domésticos. La vasija se convierte en escenario y su forma condiciona la escena: la boca ancha de la crátera acoge procesiones y coros, los hombros de una ánfora invitan a composiciones simétricas, el interior de una kylix ofrece un tondo perfecto para una imagen concentrada que emerge al llevar la copa a los labios. Leer un vaso es seguir los indicios del pintor: líneas de suelo que anclan a los personajes, objetos suspendidos que señalan interiores, inscripciones que nombran dioses o héroes, fórmulas de elogio kalos, pequeñas marcas que distinguen maestro y taller.

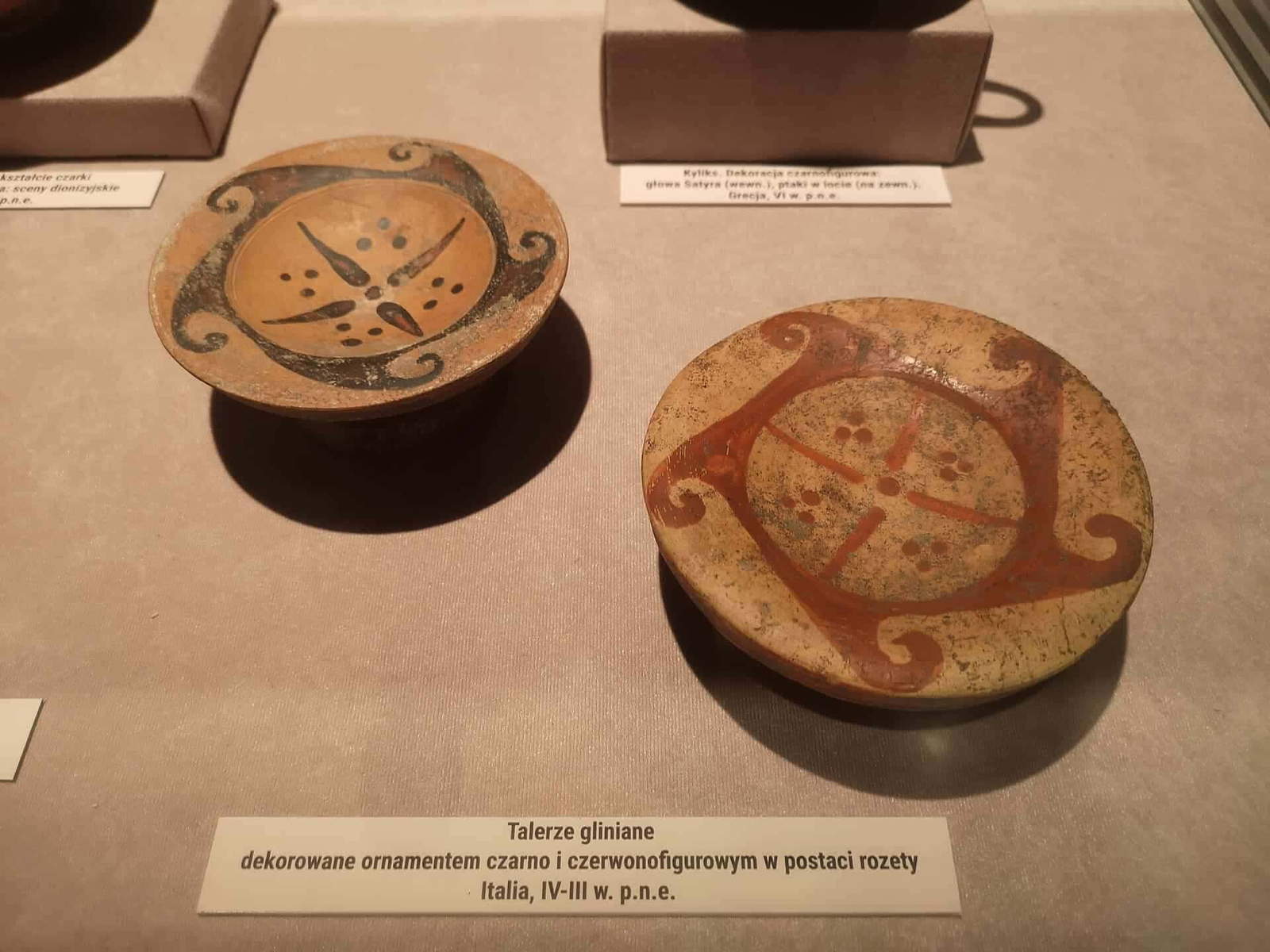

«Platos itálicos, siglos IV–III a. C.». Platos itálicos de los siglos IV–III a. C., decorados con motivos de rosetas en técnica de figuras negras y rojas. Estas piezas muestran cómo la tradición de la cerámica griega fue adoptada y reinterpretada por los talleres locales de la Magna Grecia, que privilegiaron motivos geométricos y florales frente a las grandes escenas narrativas áticas. Probablemente formaron parte de vajillas de uso doméstico o de ajuares funerarios, donde el diseño radial de la roseta podía tener un valor simbólico asociado al ciclo de la vida y la regeneración. Foto: Silar. Imagen de dominio público (CC0). Original file (3,648 × 2,736 pixels, file size: 2.39 MB).

Históricamente, la técnica florece en Atenas desde su irrupción en torno a 530 a. C., alcanza un primer clímax con la llamada generación de los pioneros a comienzos del siglo V, madura durante todo el clasicismo y, a partir del siglo IV, se irradia con fuerza a la Magna Grecia. En los talleres de Italia meridional la figura roja se adapta a otros gustos y funciones. En Apulia, Lucania, Campania, Paestum o Sicilia se desarrollan estilos locales reconocibles por su mayor exuberancia ornamental, por la profusión de motivos vegetales, arquitecturas fingidas y escenas fúnebres enmarcadas en naiskos, y por un repertorio iconográfico cada vez más ligado al contexto funerario. El paso de un foco ático a centros itálicos no es un declive, sino una transformación geográfica y social del encargo, que multiplica formatos como la crátera de volutas y acentúa el efecto teatral de las escenas.

Para situar las piezas de la galería conviene tener presentes algunas familias de formas y sus usos. La ánfora almacena y transporta, la crátera mezcla vino y agua en el simposio, la kylix y el skyphos son vasos de beber de perfiles muy diferentes, la hidria sirve para el agua y muestra a menudo tres asas, el oinochoe vierte con su boca trilobulada, el lekythos acompaña contextos rituales y funerarios con su cuerpo esbelto. Cada forma condiciona el campo pictórico y cada campo dicta soluciones gráficas que los pintores explotan con oficio. En los perfiles más curvos, la figura roja se pliega y se estira para no romper la armonía del contorno, y cuando el pintor busca solemnidad recurre a frisos, bandas y marcos que organizan la mirada.

Técnicamente, la diferencia con las figuras negras no es solo un negativo fotográfico. El dominio del pincel permite pasar del dibujo de contorno a un verdadero modelado lineal. El músculo ya no se sugiere con incisiones rígidas sino con arcos que respiran, el paño no es una malla de rayas sino una tela que cae y se pega al cuerpo con pliegues húmedos, el rostro abandona la máscara fija y ensaya miradas, sonrisas, ceños fruncidos. Incluso el espacio gana espesor con superposiciones y pequeñas fugas en profundidad. Cuando la pieza es de taller ático, el negro es terso y el rojo tiene una calidez anaranjada; cuando procede de Italia meridional, el negro puede volverse algo más oscuro y el programa ornamental crecer en encajes vegetales, meandros, palmetas y roleos.

La procedencia y el círculo de taller se entrevén también en la manera de construir una figura. Algunos maestros prefieren perfiles afilados y anatomías atléticas, otros suavizan contornos y ablandan los pliegues; unos distribuyen la escena en campos abiertos y respiran entre personajes, otros llenan la superficie con un ritmo casi textil. Las manos expertas se reconocen por pequeños hábitos, como el modo de trazar ojos y orejas, el dibujo de los pies o la punta de las lanzas. En Atenas, nombres como Euphronios, Euthymides, el Pintor de Berlín, el Pintor de Kleófrades o el Pintor de Aquiles marcan hitos de calidad y experimentación; en el sur de Italia, los grandes talleres apulios imponen composiciones monumentales con arquitecturas pintadas y escenas funerarias complejas que explican por qué tantos hallazgos proceden de necrópolis.

La vida de un vaso no termina en el horno. Muchas de las piezas que verás en la galería han vivido enterramientos, humedades, sales y restauraciones. El negro puede mostrar pequeñas iridiscencias, el rojo puede presentar zonas más claras por el contacto con el suelo o por cocciones irregulares, y a veces el engobe estalla en microescamas donde el fuego no fue uniforme. Lejos de restar valor, esas huellas de materia y tiempo ayudan a entender que tenemos delante objetos que fueron usados, depositados con intención ritual, olvidados durante siglos y rescatados por la arqueología. La procedencia funeraria frecuente en la Magna Grecia explica el predominio de grandes cráteras, lécitos y vasos decorados con escenas que dialogan con el tránsito, la memoria y el más allá.

Para disfrutar y comprender la galería, una clave final es aprender a “leer” cada pieza con calma. Primero se identifica la forma y se recorre el perfil para entender cómo el pintor ha distribuido pesos y vacíos. Después se siguen las líneas de suelo y los gestos de manos y miradas para reconstruir la acción. Luego se buscan los detalles añadidos, los blancos, los rojos, las inscripciones, los objetos colgados que sitúan interiores o santuarios. Por último, se compara mentalmente el carácter de la línea con lo que ya sabemos de los grandes círculos: la sobriedad ática frente a la teatralidad apulia, la contención de la copa frente a la grandilocuencia de la crátera. Esa lectura convierte la contemplación en un pequeño ejercicio de historia del arte y de arqueología del gusto.

Con esta brújula técnica, formal e histórica, la galería se ofrece como un recorrido concentrado por más de dos siglos de imaginación cerámica. Cada vaso es a la vez una lección de horno, pincel y narrativa visual, y un fragmento de vida social que pasó por el banquete, el santuario o la tumba antes de llegar a nuestros ojos. Que el lector entre, por tanto, no solo a mirar figuras sobre fondo negro, sino a escuchar el diálogo entre arcilla roja y línea viva que convirtió a la figura roja en uno de los grandes inventos de la imagen en la Antigüedad.

Ver entrada principal: Cerámica de figuras rojas