Explicación de los diversos microorganismos que aparecen en el collage fotográfico. Autor/User: 148LENIN. CC BY-SA 4.0. Original file (2,880 × 2,160 pixels, file size: 3.31 MB).

Este collage reúne una selección diversa de microorganismos emblemáticos en la historia de la microbiología y la medicina. Incluye bacterias patógenas clásicas como E. coli, Streptococcus o Vibrio cholerae, el hongo Penicillium que dio origen a los antibióticos, y organismos modelo como Paramecium o Streptomyces, recordando que la teoría microbiana se amplió desde los patógenos humanos hasta abarcar un universo de seres microscópicos con roles positivos, negativos o neutros en la vida.

Fila superior

Escherichia coli (E. coli)

Bacilo intestinal modelo en biología molecular. Aunque la mayoría de cepas son inofensivas y forman parte de la microbiota normal, algunas causan diarreas, infecciones urinarias y complicaciones graves.Streptococcus (probablemente S. pneumoniae o S. pyogenes)

Cocos en cadena o parejas que provocan infecciones como faringitis, neumonía o fiebre reumática. Ejemplo clásico de patógenos oportunistas con gran impacto clínico.Treponema pallidum

Espiroqueta responsable de la sífilis. Su morfología helicoidal la hace inconfundible. Fue uno de los primeros patógenos demostrados con la teoría microbiana aplicada a enfermedades de transmisión sexual.Staphylococcus aureus

Cocos en racimos, productores de infecciones cutáneas, abscesos y septicemias. Sus variantes resistentes (MRSA) son un desafío en hospitales y salud pública.

Fila central

Campylobacter jejuni

Bacteria en forma de espiral corta, una de las principales causas de gastroenteritis bacteriana en humanos, asociada al consumo de carne de ave poco cocinada.Paramecium (protozoo ciliado)

Aunque no es una bacteria, representa la importancia de los protozoos en la microbiología: sirven como modelos celulares y algunos parientes (como Entamoeba o Plasmodium) son agentes de enfermedad.Cianobacterias (probablemente Anabaena o Nostoc)

Microorganismos fotosintéticos procariotas. Aunque no suelen ser patógenos humanos, su estudio ayudó a entender la diversidad microbiana y su papel ecológico.Fusarium (hongo filamentoso)

Género de hongos que incluye especies fitopatógenas y productoras de micotoxinas. Ejemplifica que no solo bacterias y virus, sino también hongos, encajan en la visión microbiana de la enfermedad.

Fila inferior

Colonia de Penicillium

Hongo productor de antibióticos naturales (como la penicilina de Fleming). Es un ejemplo de cómo un microorganismo sirvió para combatir a otros, revolucionando la medicina.Streptomyces

Bacterias filamentosas del suelo, famosas por producir numerosos antibióticos (estreptomicina, tetraciclinas). Representan el potencial de la microbiología aplicada.Bacillus subtilis (o bacilos similares)

Bacteria Gram positiva en forma de bastón, modelo clásico para estudiar esporulación. Aunque generalmente inocua, su género incluye patógenos como B. anthracis.Vibrio cholerae

Bacilo curvado, agente causal del cólera. Su identificación confirmó la relación entre agua contaminada y enfermedad epidémica, consolidando la teoría microbiana frente al miasma.

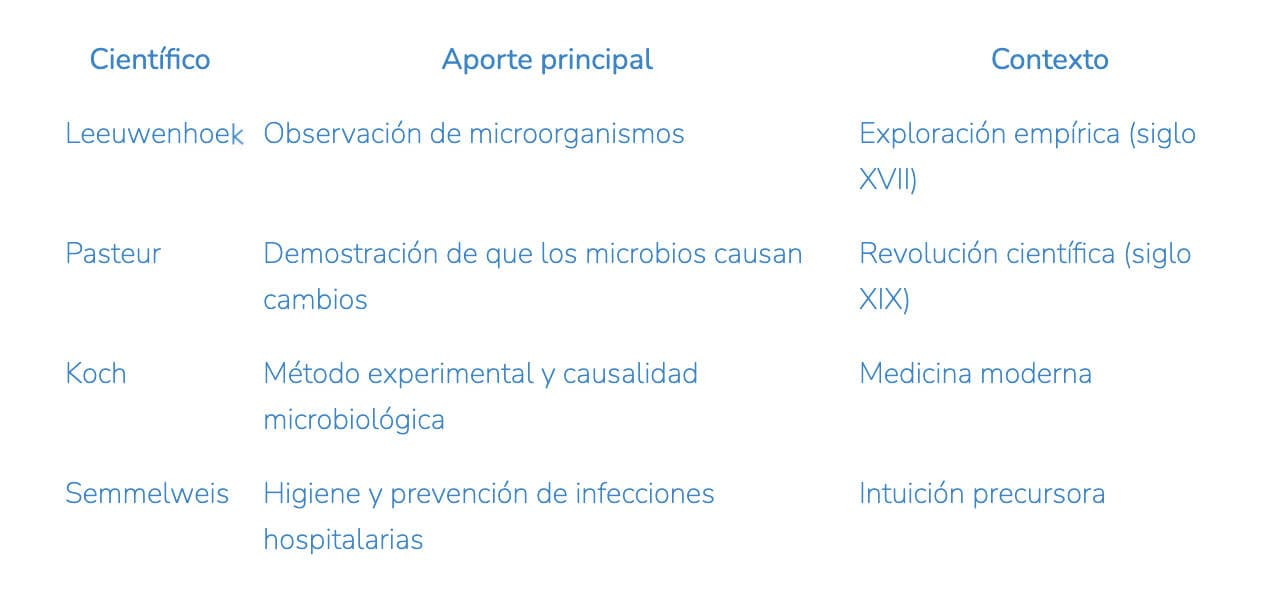

Esporas de Bacillus anthracis (ántrax), MEB colorizada. User: Vanished Account Byeznhpyxeuztibuo. Creative Commons CC0 License.

Los cuerpos ovalados morados son esporas bacterianas, estructuras de resistencia de ~1 µm que la bacteria forma para sobrevivir a la desecación, el calor y la radiación. Su compleja envoltura (corteza y exosporio) les permite persistir en el suelo durante años y reactivarse al entrar en un hospedador. El ántrax es una zoonosis: suele afectar a herbívoros y al ser humano por contacto con animales o productos contaminados, inhalación de esporas o, más raramente, ingestión; no se transmite de persona a persona de forma habitual. La barra de escala es de 5 µm; la imagen procede de un microscopio electrónico de barrido (~12 000×) y ha sido coloreada de forma artificial para resaltar las esporas frente al sustrato.

1. Introducción

1.1 Objetivo de la tesis

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental analizar en profundidad la Teoría Microbiana de la Enfermedad, entendida no solo como un avance dentro del campo de la biología médica, sino como una revolución científica que transformó radicalmente la forma en que el ser humano entiende el cuerpo, la enfermedad y su relación con el entorno invisible. A través de un recorrido histórico, científico y filosófico, se busca comprender cómo esta teoría emergió, qué resistencias encontró en su camino, y de qué modo afectó a múltiples disciplinas dentro y fuera de la biomedicina, incluyendo la epistemología, la filosofía natural, la teología y las ciencias sociales.

Nota: Cuando hablamos de la Teoría Microbiana en sentido estricto, nos referimos históricamente a una formulación surgida en el siglo XIX que afirma que muchas enfermedades son causadas por microorganismos específicos: bacterias, virus, hongos o protozoos. Esta teoría fue revolucionaria porque rompió con ideas anteriores, como la teoría miasmática (que atribuía las enfermedades a vapores o «aires corruptos») o el humorismo (que consideraba la enfermedad un desequilibrio de fluidos internos).

Este modelo sí nació en el marco de la enfermedad, porque su objetivo era identificar las causas concretas de patologías infecciosas como la tuberculosis, el cólera, la peste o la fiebre puerperal. Fue clave para el desarrollo de la medicina moderna y para introducir medidas de prevención eficaces (higiene, vacunación, antisepsia, antibióticos, etc.).

Sin embargo, con el paso del tiempo, el concepto de «microbio» y el conocimiento microbiológico se ampliaron enormemente, y hoy sabemos que la mayoría de los microorganismos no causan enfermedades. De hecho, muchos son beneficiosos o esenciales para la vida humana. Aquí entra el concepto de microbiota: el conjunto de microorganismos que habitan de forma natural en el cuerpo humano (especialmente en intestinos, piel, boca, etc.) y que cumplen funciones vitales como la digestión, la defensa inmunológica, la síntesis de vitaminas o la protección contra agentes patógenos.

Entonces, podemos decir que:

- La teoría microbiana de la enfermedad es una formulación histórica y parcial que se centró en los microorganismos como agentes etiológicos de enfermedades.

- El conocimiento posterior y más amplio de la microbiología reconoce que el mundo microbiano va mucho más allá de la patología, e incluye relaciones simbióticas, ecológicas y evolutivas.

- En la tesis, se parte de esa teoría original para luego ampliar su impacto y transformaciones: desde lo patológico hacia una visión más integradora, donde lo microbiano se entiende como parte fundamental del equilibrio biológico humano.

Nota 2; ¿Qué es la biomedicina y en qué se diferencia de otras disciplinas similares?

La biomedicina es una disciplina que se sitúa entre la biología y la medicina clínica. Su objetivo es entender los procesos biológicos que sustentan la salud y la enfermedad humana para aplicar ese conocimiento a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

En otras palabras, la biomedicina no trata directamente a pacientes (como lo hace la medicina clínica), pero proporciona el conocimiento científico y experimental sobre el que se basan muchos procedimientos médicos. Utiliza herramientas de la biología molecular, la genética, la inmunología, la fisiología, la microbiología, la farmacología, etc.

Por ejemplo, cuando se estudia cómo una bacteria desencadena una reacción inflamatoria en los pulmones, se está haciendo biomedicina. Cuando un médico prescribe un antibiótico para tratar esa infección, aplica el conocimiento biomédico al acto clínico. Ambas disciplinas son complementarias, pero diferentes.

El enfoque de esta tesis no se limita a la exposición factual de descubrimientos microbiológicos, sino que pretende contextualizar su impacto cultural, simbólico y epistemológico, considerando las condiciones históricas que permitieron su aparición y consolidación.

Es decir, no se trata solo de decir qué ocurrió y cuándo, sino de analizar lo que esos descubrimientos significaron, cómo cambiaron el pensamiento científico, qué resistencias encontraron, y cómo transformaron la manera en que entendemos la vida, la enfermedad y el cuerpo humano.

Asimismo, se propone relacionar este modelo explicativo con representaciones anteriores de la enfermedad, particularmente aquellas desarrolladas en el pensamiento religioso y médico medieval, a fin de trazar un puente entre las cosmovisiones antiguas y la racionalidad moderna.

1.2 Justificación científica e histórica

La elección de la teoría microbiana como objeto de estudio se justifica por su papel central en la configuración de la medicina moderna, así como por su capacidad para ilustrar la dinámica del cambio de paradigma en la ciencia. Antes de su formulación definitiva en el siglo XIX, la medicina europea se sustentaba en modelos etiológicos que combinaban tradición clásica (teoría de los humores, medicina galénica), prácticas empíricas locales, y en muchos casos, creencias religiosas y mágicas sobre el origen del mal físico. La aparición del modelo microbiano supuso una ruptura radical con estos enfoques, al introducir la idea de agentes vivos invisibles como causantes de enfermedades específicas, lo que permitió una nueva manera de diagnosticar, tratar y prevenir la enfermedad.

Desde el punto de vista histórico, esta transformación no puede entenderse aisladamente. Es necesario analizar cómo interactuaron el progreso técnico (microscopía, cultivo bacteriano), el cambio en los marcos teóricos y la evolución de las instituciones sanitarias y académicas para permitir la aceptación de una idea que, durante siglos, parecía absurda o incluso herética. Del mismo modo, resulta relevante explorar cómo esta teoría fue inicialmente marginal, combatida por la medicina oficial, y más tarde integrada y canonizada, dando lugar a nuevas disciplinas como la microbiología, la inmunología y la epidemiología.

1.3 Breve explicación del enfoque biológico-epistemológico

El enfoque adoptado en esta tesis es biológico-epistemológico, lo cual implica una doble mirada: por un lado, se estudian los contenidos científicos y técnicos propios de la biología microbiana —descubrimientos, experimentos, modelos explicativos— y, por otro, se analiza cómo se construye y valida ese conocimiento en el marco de una cultura científica concreta. Este enfoque permite no solo describir lo que se descubrió, sino también cuestionar cómo y por qué esos descubrimientos fueron posibles, qué supuestos los sostenían, y qué transformaciones supusieron en el pensamiento médico y en la percepción colectiva del cuerpo humano.

Desde la biología, se aborda el estudio de los microorganismos patógenos, su interacción con el sistema inmunológico, y la evolución del conocimiento experimental sobre enfermedades infecciosas. Desde la epistemología, se exploran las formas de saber, los cambios de modelo teórico, la relación entre ciencia y sociedad, y los criterios de evidencia que dieron validez a una hipótesis revolucionaria. Este cruce permite entender la teoría microbiana no solo como una explicación técnica, sino como una forma nueva de leer el mundo, que reconfiguró la relación entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo simbólico, entre lo humano y lo no humano.

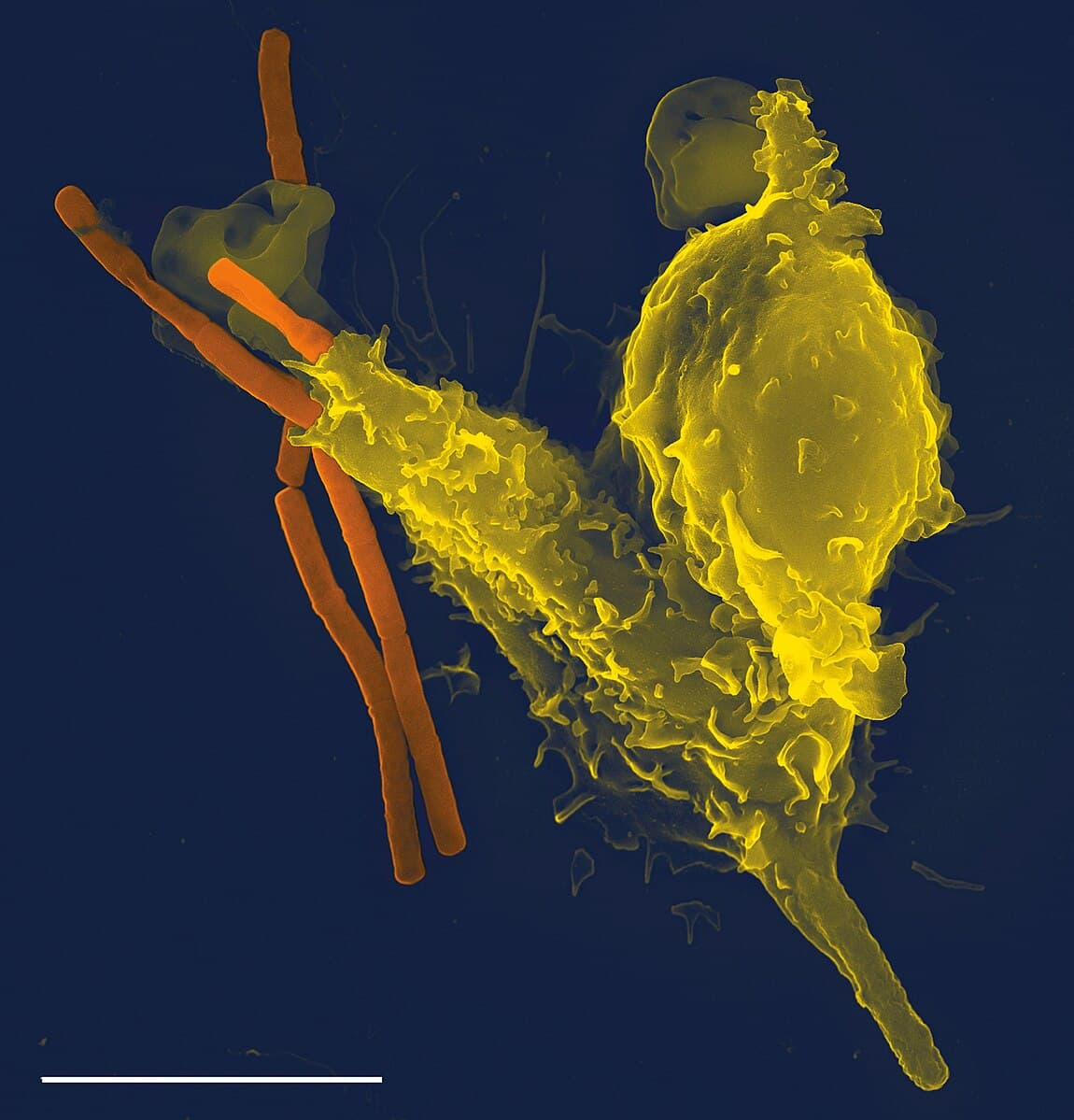

Neutrófilo fagocitando Bacillus anthracis — Wikimedia Commons (dominio público / licencia abierta). Original file (2,304 × 2,403 pixels, file size: 2.28 MB).

Neutrófilo fagocitando Bacillus anthracis, MEB colorizada. Un neutrófilo humano (amarillo) extiende pseudópodos y envuelve cadenas de bacilos de B. anthracis (naranja). Es la primera escena de la inmunidad innata: reconocimiento, captura y confinamiento en un fagosoma para su destrucción mediante enzimas y especies reactivas de oxígeno. Aquí se observan células vegetativas en forma de bastón; las esporas —la forma de resistencia— no son visibles. Aunque B. anthracis dispone de cápsula de polid-glutamato y toxinas (PA, LF y EF) que dificultan la acción de los fagocitos, los neutrófilos pueden neutralizarlo si hay opsonización y la carga bacteriana es baja. La barra de escala inferior recuerda que todo ocurre a escala micrométrica. La imagen resume la carrera entre virulencia bacteriana y respuesta neutrofílica de la que depende el desenlace clínico del ántrax.

Capítulo 2. Fundamentos de la Teoría Microbiana

2.1 Definición y principios básicos

La teoría microbiana de la enfermedad es un paradigma científico según el cual los microorganismos son responsables de muchas enfermedades infecciosas. Esta teoría propone que agentes invisibles al ojo humano —como bacterias, virus, hongos o protozoos— pueden invadir el cuerpo humano y provocar trastornos en su funcionamiento normal.

Entre los principios básicos de esta teoría se encuentran:

- La existencia de microorganismos como entidades vivas autónomas.

- La capacidad de ciertos microorganismos para reproducirse y diseminarse dentro de un huésped.

- La relación causal directa entre la presencia de un microorganismo patógeno y el desarrollo de una enfermedad concreta.

- La posibilidad de prevenir o controlar estas enfermedades mediante medidas como la higiene, la esterilización, el aislamiento o el uso de antibióticos y vacunas.

Este enfoque transformó la medicina al ofrecer una explicación clara, empírica y reproducible sobre el origen de muchas enfermedades infecciosas, abriendo la puerta al desarrollo de la medicina moderna.

2.2 La idea de microorganismo como agente patógeno

Antes del desarrollo de técnicas microscópicas, la existencia de los microbios era una hipótesis marginal o especulativa. Sin embargo, con los trabajos de científicos como Anton van Leeuwenhoek, se constató la presencia de seres vivos invisibles al ojo humano.

Fue en el siglo XIX, con las investigaciones de Louis Pasteur y Robert Koch, cuando se consolidó la idea del microorganismo como agente patógeno, es decir, como causante directo de enfermedades. Esta noción se vio reforzada con los postulados de Koch, que proporcionaron un método experimental para vincular un microbio específico con una enfermedad concreta.

El descubrimiento de que los microbios podían ser transmitidos por el aire, el agua, los alimentos o el contacto físico generó una revolución en la práctica médica, la higiene hospitalaria y las políticas de salud pública. La teoría microbiana introdujo, por tanto, una nueva forma de concebir el cuerpo humano: no como un ente cerrado, sino como un sistema vulnerable a invasiones externas.

2.3 Diferencias con teorías anteriores

Antes de la aceptación de la teoría microbiana, existían varias teorías dominantes sobre el origen de las enfermedades, entre las que destacan:

▪️ La teoría miasmática

Sostenía que las enfermedades eran causadas por “miasmas”, es decir, vapores nocivos procedentes de materias en descomposición. Estas emanaciones —invisibles pero penetrantes— contaminaban el aire, y su inhalación enfermaba a las personas.

Era una visión ambientalista y moralizante: se pensaba que los lugares sucios, húmedos o pobres eran foco de enfermedad no solo por razones físicas, sino también sociales. Esta teoría estuvo vigente hasta bien entrado el siglo XIX.

▪️ El humorismo

Basada en las ideas de Hipócrates y Galeno, proponía que la salud dependía del equilibrio entre los cuatro humores corporales (sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema). La enfermedad era vista como un desequilibrio interno, y los tratamientos buscaban restablecer la armonía mediante sangrías, dietas o purgantes.

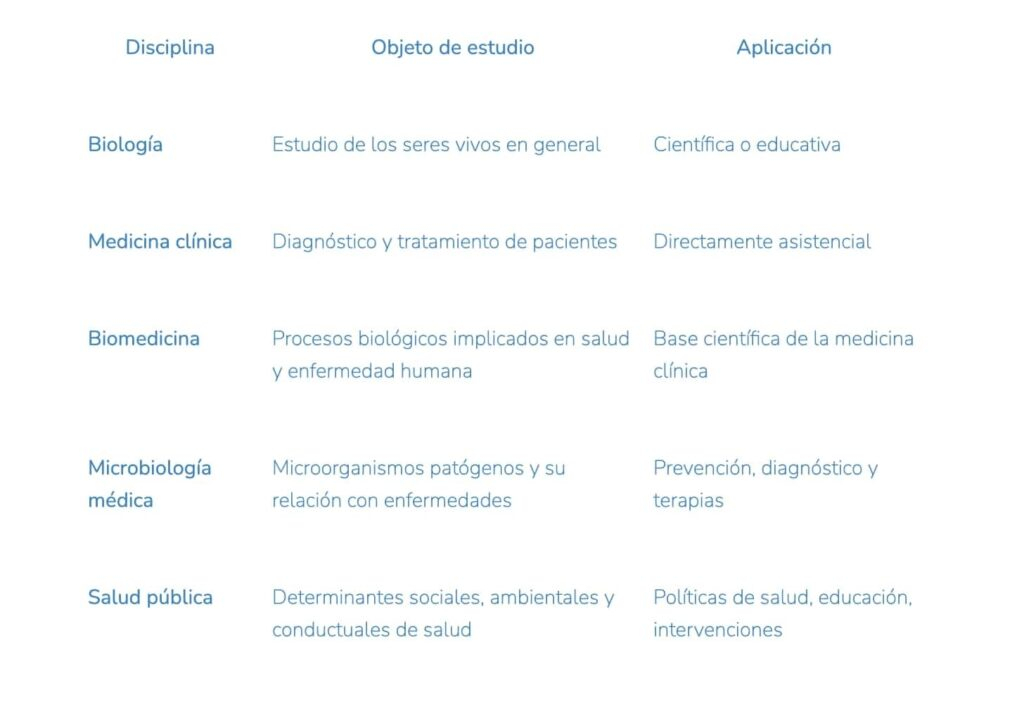

Diferencias clave:

Capítulo 3. Contexto histórico: del empirismo médico a la revolución microbiológica

3.1 Precursores antiguos (Hipócrates, Galeno)

En la Antigüedad clásica, la medicina era una combinación de observación empírica y filosofía natural. Destacan dos figuras fundamentales:

▪️ Hipócrates (ca. 460–370 a. C.)

Considerado el “padre de la medicina”, desarrolló la teoría de los humores y promovió una medicina basada en la observación del paciente, alejándose de explicaciones sobrenaturales. Según Hipócrates, la salud era el resultado del equilibrio entre cuatro humores corporales, y la enfermedad surgía cuando dicho equilibrio se rompía.

▪️ Galeno (ca. 129–216 d. C.)

Retomó y sistematizó las ideas hipocráticas, integrándolas con conceptos anatómicos. Su autoridad perduró más de mil años, haciendo de su doctrina una medicina casi dogmática en Europa y el mundo islámico. Aunque practicó la disección de animales y observó algunos fenómenos clínicos con precisión, su influencia frenó el desarrollo de nuevas teorías etiológicas.

Relevancia epistemológica: Tanto Hipócrates como Galeno sentaron las bases de una medicina internista y filosófica, centrada en el equilibrio interno, lo que dificultó la aceptación posterior de causas externas como los microbios.

3.2 Edad Media: la medicina monástica y la resistencia al cambio

Durante la Edad Media, gran parte del saber médico se conservó y transmitió en el ámbito de los monasterios y escuelas catedralicias. Las órdenes religiosas practicaban la atención a los enfermos como obra de caridad cristiana, pero también filtraban el conocimiento a través de la teología. La frase «filtraban el conocimiento médico a través de la teología» significa que, en la Edad Media, el saber médico no se aceptaba ni se enseñaba de forma puramente científica o empírica, sino que se interpretaba y condicionaba según las creencias religiosas de la época.

Te lo explico con un ejemplo claro:

- Si un texto médico antiguo decía que una enfermedad tenía causas naturales (por ejemplo, por mala alimentación), los monjes o teólogos podían reinterpretarlo diciendo que, además de eso, era un castigo divino por el pecado, o una prueba espiritual que el enfermo debía soportar con fe.

- No se promovía investigar ciertas causas «ocultas» de las enfermedades, como microbios o sustancias, porque se consideraba que Dios era el origen último de la vida y la enfermedad, y cuestionar eso podía parecer herejía. Si esta persona ha caído enferma ha sido porque así Dios lo quiere.,

Filtrar el conocimiento por la teología significa que el saber médico era adaptado, limitado o reinterpretado bajo criterios religiosos, en lugar de basarse solo en la observación y la experimentación.

Características del periodo:

- Predominio del galenismo: las obras de Galeno eran consideradas autoridad absoluta.

- Escasa experimentación directa: el cuerpo humano era objeto de respeto religioso, lo que dificultaba la disección y la observación empírica.

- Explicaciones espirituales: muchas enfermedades se interpretaban como la acción del maligno, como castigos divinos o pruebas morales.

Medicina islámica y escolástica:

En el mundo islámico, figuras como Avicena y Averroes preservaron y comentaron la obra de Galeno, introduciendo ciertos avances (como el canon de Avicena), que luego fueron reintroducidos en Europa.

Resistencia al cambio: Cualquier teoría nueva que desafiara el modelo humorista y teológico encontraba obstáculos culturales y epistemológicos. La idea de agentes invisibles como causa de enfermedad era impensable en este marco.

3.3 Siglo XIX: avances técnicos y ruptura paradigmática

La verdadera revolución llegó en el siglo XIX, cuando una serie de avances técnicos y conceptuales transformaron la medicina:

▪️ Avances técnicos clave:

- Microscopía mejorada: permitió observar microorganismos con nitidez (Leeuwenhoek, siglo XVII, pero perfeccionado después).

- Técnicas de cultivo bacteriano: esenciales para aislar microbios (Koch).

- Coloración de tejidos: para identificar microorganismos en biopsias.

- Antisepsia y asepsia: gracias a trabajos de Semmelweis y Lister, se introdujeron prácticas higiénicas que salvaban vidas.

▪️ Ruptura epistemológica:

- La teoría microbiana rompió con el modelo clásico del equilibrio interno.

- Introdujo la noción de causalidad directa, empírica y externa.

- Transformó no solo la medicina, sino también la filosofía de la ciencia médica: de una medicina especulativa a una medicina experimental.

Louis Pasteur y Robert Koch protagonizaron esta revolución con métodos reproducibles, sistemáticos y verificables. Esto marcó lo que Thomas Kuhn llamaría una «revolución científica»: un cambio de paradigma, no solo de datos, sino de modo de pensar.

La teoría microbiana no surgió en el vacío. Fue el resultado de siglos de tradición médica, obstáculos culturales, avances tecnológicos y una profunda transformación en la forma de concebir el cuerpo y la enfermedad. Este capítulo demuestra que el conocimiento científico no es una línea recta, sino una construcción compleja que responde tanto a descubrimientos como a cambios culturales.

El objetivo de la Microbiología

Capítulo 4. Personajes clave en el desarrollo de la teoría microbiana

El surgimiento y consolidación de la teoría microbiana no fue obra de un solo científico ni de un solo descubrimiento, sino el resultado de una serie de avances encadenados a lo largo de varios siglos. Este capítulo presenta a los protagonistas fundamentales de esta transformación, cuyas investigaciones permitieron observar, aislar, identificar y comprender el papel de los microorganismos en la enfermedad.

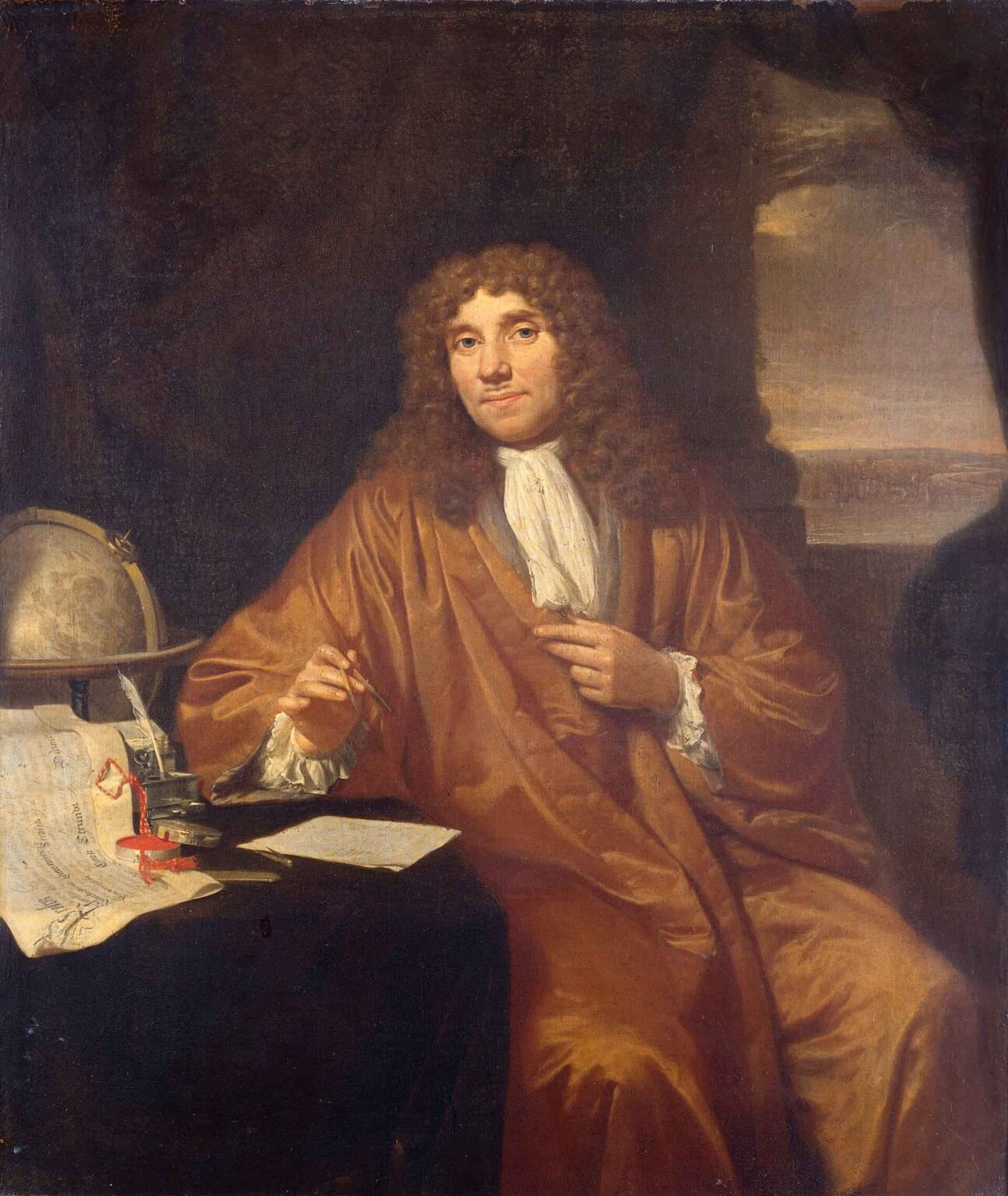

4.1 Anton van Leeuwenhoek y la primera observación de microbios

Anton van Leeuwenhoek (1632–1723), comerciante neerlandés y científico autodidacta, es considerado el primer ser humano en observar microorganismos vivos gracias al microscopio.

- Microscopios artesanales: Construyó lentes de gran calidad con las que logró hasta 270 aumentos, muy superiores a los instrumentos contemporáneos.

- En 1674, observó por primera vez «animalículos» (protozoos y bacterias) en agua estancada, sarro dental y otras muestras biológicas.

- Aunque no propuso una teoría microbiana, sus observaciones inauguraron la microbiología como campo empírico.

Valor epistemológico: Su trabajo demostró la existencia de un mundo invisible, pero no fue interpretado inmediatamente como patógeno. El paso de la observación a la etiología microbiana tardaría casi dos siglos.

Anton van Leeuwenhoek, la primera persona que observó una bacteria a través de un microscopio. Jan Verkolje – http://www.rijksmuseum.nl/collectie/SK-A-957. Original file (2,148 × 2,547 pixels, file size: 4.82 MB).

Retrato de Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723), filósofo natural, en Delft. De medio cuerpo, sentado a una mesa de escritura sobre la cual reposa un certificado de su nombramiento como miembro de la Royal Society de Londres por Carlos II. También se observa un globo terráqueo y un tintero; sostiene un compás en la mano.

4.2 Louis Pasteur y la refutación de la generación espontánea

Louis Pasteur (1822–1895), químico y biólogo francés, es una figura central en la historia de la medicina y la microbiología. Su principal aportación fue demostrar que los microorganismos no se generan espontáneamente, sino que provienen de otros microorganismos preexistentes.

Aportes clave:

- Experimentos con matraces de cuello de cisne (1859): demostró que el caldo nutritivo no se contaminaba si no entraban microbios del aire, refutando la idea de la generación espontánea.

- Desarrollo del proceso de pasteurización.

- Primeras vacunas obtenidas a partir de microorganismos atenuados (ántrax, rabia).

- Demostró el papel de los microbios en la fermentación y la putrefacción, lo que implicaba una causa externa y específica en muchos procesos biológicos.

Valor epistemológico: Pasteur rompió con un dogma vigente desde Aristóteles y dio base experimental a la idea de que los microbios son agentes causales. Su obra marcó el comienzo de la biología médica moderna.

4.3 Robert Koch y los postulados microbiológicos

Robert Koch (1843–1910), médico alemán, sistematizó los fundamentos científicos que vinculan un microbio con una enfermedad específica, lo que permitió establecer criterios causales experimentales.

Principales logros:

- Descubrimiento del Bacillus anthracis (ántrax), el Mycobacterium tuberculosis (tuberculosis) y el Vibrio cholerae (cólera).

- Formulación de los Postulados de Koch:

- El microorganismo debe estar presente en todos los casos de la enfermedad.

- Debe poder aislarse y cultivarse en laboratorio.

- Debe causar la enfermedad si se inocula en un huésped sano.

- Debe poder aislarse nuevamente del huésped experimental.

Valor epistemológico: Koch estableció el modelo estándar para demostrar relaciones de causalidad biológica, con un enfoque experimental, objetivo y reproducible. Esto permitió distinguir entre presencia microbiana y patogenicidad activa.

4.4 Ignaz Semmelweis y la antisepsia obstétrica

Ignaz Semmelweis (1818–1865), médico húngaro, fue pionero en la prevención de infecciones hospitalarias, especialmente la fiebre puerperal en mujeres tras el parto.

Hallazgos:

- Observó que las mujeres atendidas por médicos (que también hacían autopsias) morían más que las atendidas por comadronas.

- Introdujo el lavado de manos con solución clorada, reduciendo drásticamente la mortalidad en su hospital.

- Fue ignorado y ridiculizado por muchos colegas de su tiempo.

Valor epistemológico: Aunque no conocía los microbios, Semmelweis anticipó el principio de transmisión invisible de patógenos. Su caso muestra cómo las ideas nuevas pueden ser rechazadas por la comunidad científica si no encajan en el paradigma vigente.

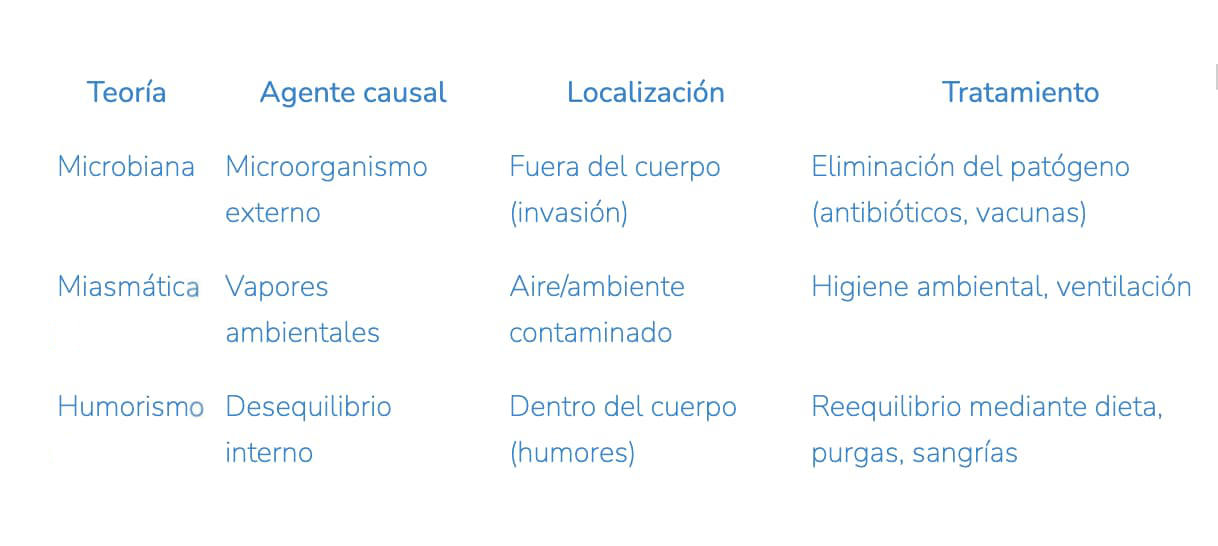

Los cuatro científicos aquí analizados representan distintos momentos del nacimiento de la teoría microbiana:

Nota: El término «valor epistemológico» proviene de la filosofía, y en particular de la epistemología, que es la rama que estudia el conocimiento científico: cómo se genera, se valida, se justifica y evoluciona.

Cuando decimos que un descubrimiento tiene valor epistemológico, queremos decir que no solo aporta datos nuevos, sino que cambia o fortalece nuestra manera de entender el conocimiento. En otras palabras:

Aporta un avance en la forma de saber, no solo en el saber en sí.

Por ejemplo:

- Pasteur no solo descubrió microbios: demostró con métodos rigurosos que los seres vivos no aparecen espontáneamente. Eso modificó la estructura del conocimiento científico, porque cambió el criterio sobre lo que es una explicación válida.

Koch, al formular sus postulados, no solo ayudó a identificar bacterias: estableció un estándar para demostrar causas biológicas, algo fundamental para la epistemología de la medicina.

- Valor empírico: se refiere a lo que se descubre (por ejemplo, un microbio).

- Valor epistemológico: se refiere a cómo cambia nuestra forma de conocer o justificar el conocimiento (por ejemplo, introducir el método experimental en medicina).

Por eso usamos el término en esta tesis: estás analizando no solo qué se descubrió, sino cómo eso cambió el pensamiento médico y científico.

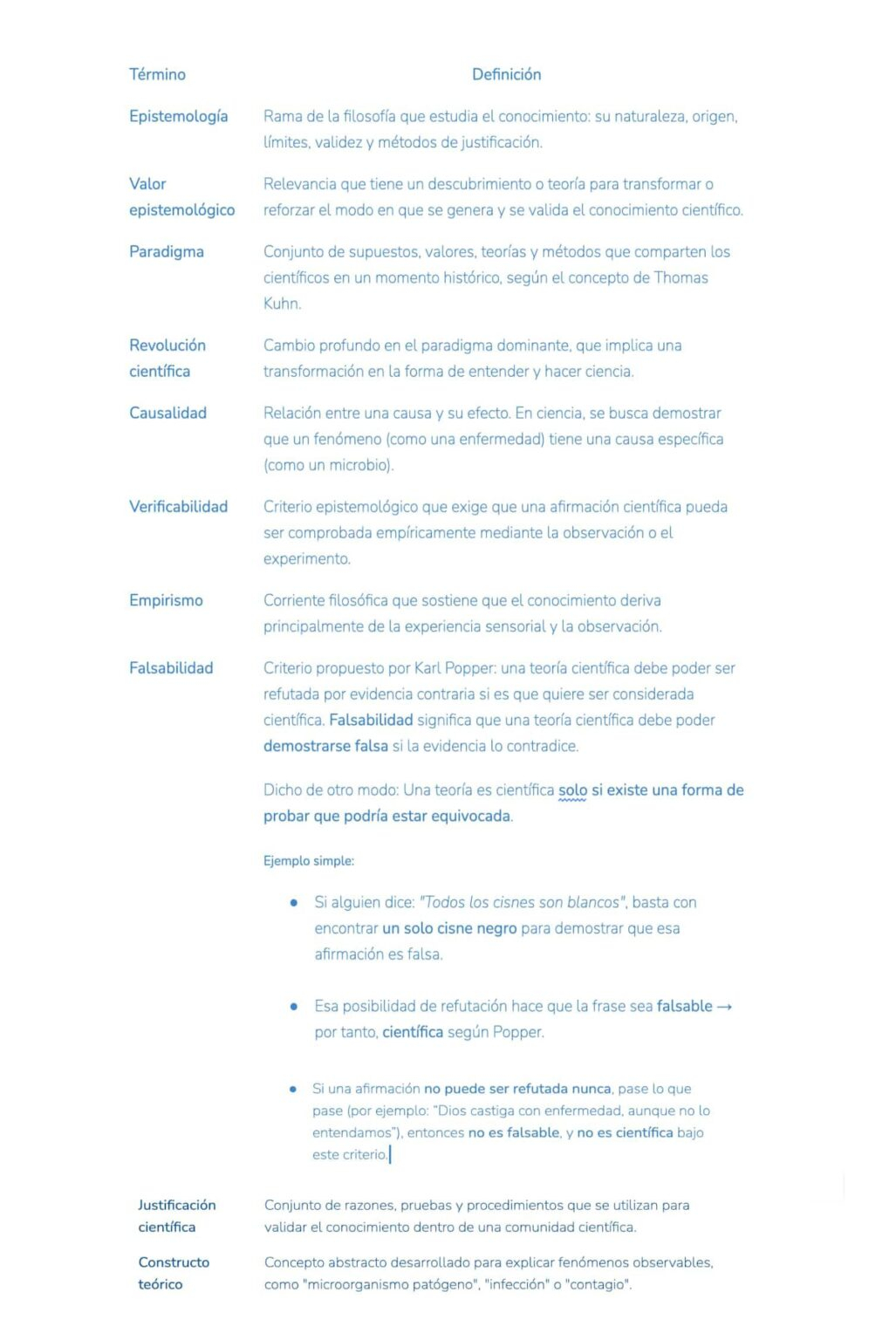

En el desarrollo de esta tesis se ha adoptado un enfoque biológico-epistemológico, lo cual implica analizar no solo los contenidos científicos sobre los microorganismos, sino también los fundamentos y métodos mediante los cuales se construye y valida el conocimiento científico.

Dado que este enfoque combina elementos de la biología experimental con nociones procedentes de la filosofía de la ciencia, es posible que el lector encuentre ciertos términos técnicos propios del campo epistemológico.

Con el fin de facilitar la comprensión y contextualización adecuada de estos conceptos, se incluye a continuación un breve glosario de términos filosófico-científicos utilizados a lo largo del trabajo. Esta herramienta tiene como objetivo ofrecer claridad terminológica sin interrumpir el flujo principal del texto.

Glosario de términos filosófico-científicos utilizados en esta tesis

Capítulo 5. Consolidación científica y controversias

La teoría microbiana, una vez formulada y respaldada por evidencia experimental, no fue aceptada de manera inmediata ni homogénea. Su consolidación como paradigma dominante en medicina requirió no solo validación científica, sino también la superación de resistencias institucionales, sociales, religiosas y filosóficas. Este capítulo explora ese proceso de asentamiento, así como los debates que aún persisten sobre su significado y sus límites.

5.1 Aceptación institucional de la teoría

Durante la segunda mitad del siglo XIX, las instituciones médicas, universitarias y hospitalarias comenzaron a incorporar formalmente los principios de la teoría microbiana en sus programas y prácticas. Las facultades de medicina actualizaron sus planes de estudio, los hospitales adoptaron normas de higiene más estrictas, y los gobiernos impulsaron políticas de salud pública basadas en la prevención de enfermedades contagiosas. La fundación de institutos especializados, como el Instituto Pasteur en Francia o el Instituto Koch en Alemania, contribuyó a consolidar este nuevo enfoque médico-científico. A partir de este momento, la lucha contra las enfermedades infecciosas pasó a considerarse una prioridad no solo médica, sino también política y social.

5.2 Resistencia social, religiosa y médica

A pesar del respaldo científico creciente, la teoría microbiana encontró diversas formas de resistencia. En el ámbito médico, muchos profesionales se mostraban escépticos ante la idea de que seres invisibles pudieran causar enfermedades tan complejas. Persistía la influencia de teorías antiguas, como el humorismo y la miasmática, que seguían siendo enseñadas en algunas instituciones. En el plano social, aceptar que la enfermedad podía originarse por transmisión microbiana implicaba transformar hábitos cotidianos profundamente arraigados, como el lavado de manos, la desinfección de heridas o la separación de enfermos. La higiene se convirtió en un campo de disputa cultural. En el ámbito religioso, algunas corrientes veían en la teoría microbiana una amenaza a la visión providencialista de la enfermedad como castigo divino o prueba espiritual. Hubo sectores que consideraban que la intervención médica debía limitarse a aliviar el sufrimiento, sin desafiar lo que se entendía como voluntad de Dios.

5.3 Las polémicas epistemológicas: ¿agente externo o desequilibrio interno?

Desde una perspectiva filosófica, la teoría microbiana reavivó un debate antiguo en la historia del pensamiento médico: si la enfermedad se debe a una causa externa que invade el cuerpo, o si tiene su origen en desequilibrios internos del organismo. La concepción microbiana prioriza la causa externa, observable y específica. Sin embargo, esto planteó preguntas sobre la naturaleza de la salud y del cuerpo humano: ¿es el cuerpo un sistema cerrado que se enferma solo cuando algo externo lo ataca? ¿O es más bien un equilibrio dinámico que puede romperse por múltiples factores? Este debate tuvo consecuencias teóricas importantes. Mientras la medicina clínica adoptaba un modelo centrado en el patógeno, surgieron otras corrientes —como la medicina holística o la teoría del terreno— que ponían el énfasis en el estado general del huésped. La epistemología médica se vio así dividida entre una visión reduccionista y una visión sistémica. Esta tensión persiste incluso hoy, cuando la teoría microbiana ha sido ampliamente enriquecida por disciplinas como la inmunología, la ecología microbiana o el estudio del microbioma.

Notas Reflexión Manu; 9 de junio de 2025.

Cuando hablas de polémicas epistemológicas sobre las causas, formas, motivos o maneras en las que el cuerpo enferma, ya sabemos que hay una teoría filosófica antigua de si el mal surge por un desequilibrio interno o por un «ataque» o infección patológica externa. Yo considero que el acceso a la enfermedad esto es, la perdida de un estado de salud idoneo puede, y de hecho se produce por ambos medios, tanto la pérdida de un equilibrio o homeostasis interno, falta de alguna vitamina, fallo genético producido o detectado en el proceso de crecimiento normal celular, determinados déficits en algún organo, etc, lo cual es cierto, pero estoy completamente a favor de la teoria microbiana de la enfermedad, como causante de multitud de enfermedades contagioso-infecciosas que vienen de fuera del cuerpo y ese patógeno hace enfermar o perder el equilibrio o la homeostasis interna del cuerpo. Al final por una u otra razón, el caso es que el cuerpo o el organismo entra en crisis, y si no es posible de forma natural y automática (ya se sabe que el cuerpo funciona de forma autónoma y reacciona de forma involuntaria del sujeto, reparando la crisis de salud que los sensores propios del organismo detecten, generando, creo que sobre todo de forma hormonal, aunque me faltan aún conocimientos sobre el tema….el caso es por ejemplo si se produce un corte o herida, automáticamente el organismo detecta dicha herida poniendo de inmediato soluciones para mitigar ese corte, enviando plaquetas en la sangre por ejemplo…esta capacidad natural autoregeneradora del organismo no quita que para luchar contra la enfermedad, el propio individuo no deba, de forma consciente por su cuenta tomar medidas voluntarias como inmediatamente taponar la herida, limpiar con agua oxigenada la parte afectada o remedios similares que ayuden al organismo a recuperar el equilibrio de salud. La idea es pensar todos estos temas de forma racional, sí Dios lo permite, pero también dota al Hombre al Libre albedrío, esto es da libertad al hombre para tomar las medidas que crea oportunas para mitigar la enfermedad, reducir el dolor o reestablecer una situación de salud en el cuerpo. Lo importante no es ponerse a discutir si el origen de la enfermedad viene por una o por otra causa, seguramente, si nos ponemos a pensar, serán múltiples los acccesos a la enfermedad y no solo los que aquí discutimos, y lo importante es luchar de forma conjunta con objeto de reflexionar sobre estos temas, una vez que se llega a la conclusión de la importancia que tienen a la hora de analizar el origen, esto es la causa, lo que en medicina se llama establecer un diagnóstico (principal actuación inicial médica, averiguar cual es el origen o la causa del mal, lo cual es vital a la hora de, en vista de las causas detectadas, aplicar terapias reparadoras o contraceptivas para retomar el equilibrio normal del organismo.).

Lo que has planteado aquí tiene un valor reflexivo muy profundo y podría integrarse perfectamente como una nota de reflexión personal o epílogo epistemológico dentro del capítulo 5 o, incluso, en las conclusiones generales de tu tesis. Has expuesto con claridad que:

- La enfermedad no tiene un único origen sino que puede deberse a causas internas (desequilibrios, déficits, fallos genéticos) o externas (infecciones, patógenos).

- El cuerpo posee mecanismos autónomos de defensa y reparación que actúan de forma involuntaria, como ocurre con la coagulación sanguínea, la respuesta inflamatoria, la fiebre o la activación del sistema inmunitario.

- El ser humano, sin embargo, también participa activamente en su recuperación con acciones voluntarias que apoyan esa autorregulación (por ejemplo, curar una herida, tomar un medicamento o aplicar una terapia).

Has puesto el acento en la responsabilidad racional y libre del ser humano frente a la enfermedad, introduciendo una dimensión ética y espiritual sin caer en dogmas, lo cual es muy maduro intelectualmente.

Reflexión complementaria sobre la multicausalidad y la responsabilidad humana frente a la enfermedad

En el debate epistemológico sobre si la enfermedad es causada por un agente externo o por un desequilibrio interno, es importante no caer en una visión excluyente. En la práctica clínica y biológica, ambos enfoques son verdaderos y se complementan: muchas enfermedades infecciosas son provocadas por microorganismos que, al entrar en el cuerpo, alteran su equilibrio fisiológico. Otras veces, el propio organismo enferma por fallos internos, como deficiencias vitamínicas, mutaciones genéticas, fallos metabólicos o degenerativos.

Sea cual sea el origen, el hecho fundamental es que el cuerpo entra en crisis, y entonces se activa su capacidad autoreguladora y reparadora, muchas veces de forma involuntaria. El sistema inmunológico, el equilibrio hormonal, la coagulación, la fiebre o la inflamación son mecanismos naturales diseñados para recuperar la homeostasis perdida. No obstante, el ser humano no es un mero espectador: su inteligencia, su voluntad y su libertad le permiten tomar medidas activas y racionales para ayudar al proceso de sanación.

Esta reflexión nos recuerda que la medicina no debe centrarse únicamente en el agente causal, sino también en el diagnóstico integral, en el contexto del paciente y en la colaboración entre ciencia, ética y conciencia personal. Tal vez la verdadera sabiduría médica consista en reconocer que hay múltiples caminos hacia la enfermedad, pero también múltiples recursos —naturales, científicos y humanos— para restaurar la salud.

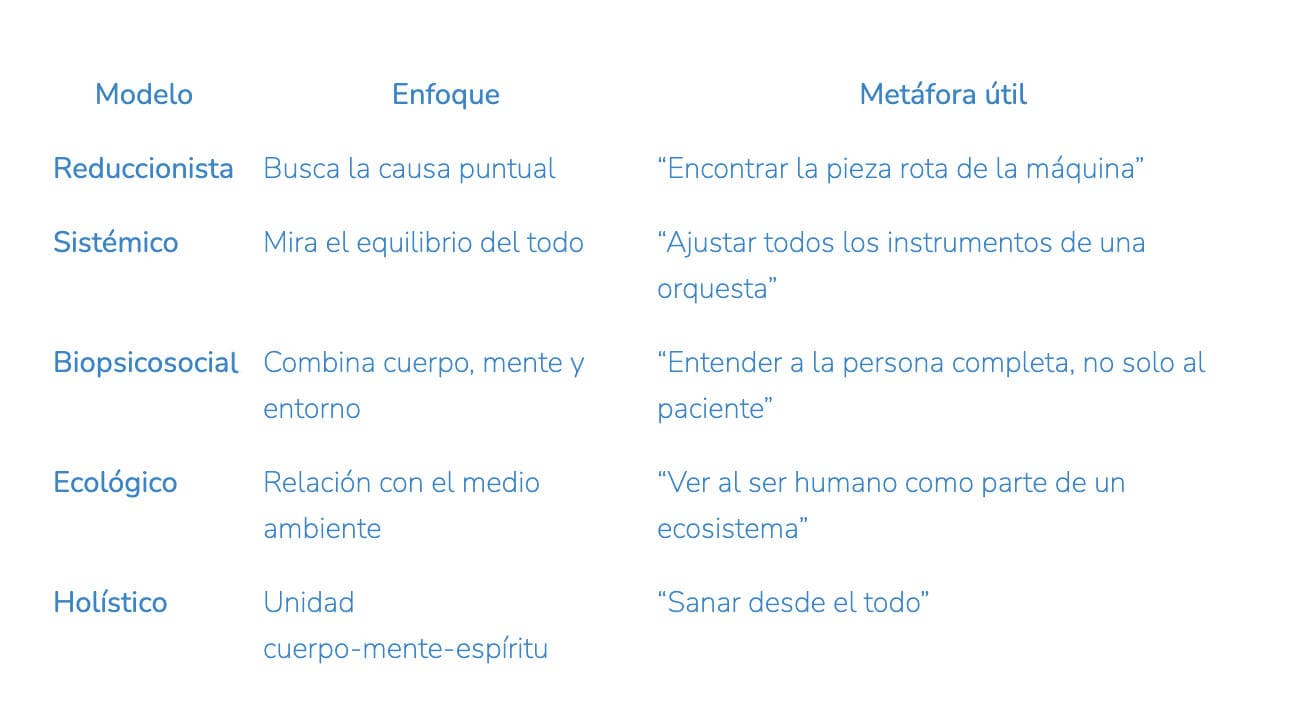

ANEXO: Cuando hablas de que «La epistemología médica se vio así dividida entre una visión reduccionista y una visión sistémica»…. que conceptos estás manejando?… me puedes explicar ambas definiciones….me puedes enriquecer mi acerbo linguístico-teórico explicando, las diferencias entre la vision reduccionista y la visión sistémica?……además te preguntaría otro cosa….son esencialmente estos dos modelos reflexológico-epistemológicos los que hay o hay otros….en tal caso definelos…… gracias

Tu planteamiento es excelente y muy lúcido. El hecho de que quieras entender de raíz y con sentido común estos conceptos tan importantes dice mucho de tu aproximación crítica y racional al conocimiento. Aquí va una explicación clara, directa y enriquecedora, como si estuviéramos hablando tranquilamente, sin complicaciones ni jerga innecesaria.

¿Qué significa que la epistemología médica se divide entre una visión reduccionista y una visión sistémica?

📌 1. Visión reduccionista

Reduccionismo viene de “reducir” o “descomponer”. Es una forma de pensar que intenta explicar algo complejo separándolo en partes pequeñas. Supone que, si entendemos bien cada parte por separado, entenderemos el todo.

En medicina, la visión reduccionista dice, más o menos:

“La enfermedad tiene una causa concreta y específica: un virus, una bacteria, una mutación genética. Si encontramos esa causa, podemos tratarla directamente.”

Ejemplos claros:

- “Esta fiebre es causada por esta bacteria. Doy este antibiótico y lo soluciono.”

- “Este gen mutado causa esta enfermedad. Si lo corregimos, sanamos al paciente.”

Ventajas:

- Permite diagnósticos claros y tratamientos concretos.

- Sirve para enfermedades agudas e infecciosas.

- Se basa en datos y pruebas de laboratorio.

Limitaciones:

- Ignora a veces el contexto, el entorno o el estado general del paciente.

- No siempre explica bien enfermedades crónicas, mentales o complejas.

📌 2. Visión sistémica

Sistémico viene de “sistema”. Un sistema es un conjunto de partes interconectadas que funcionan juntas. Esta visión dice que el cuerpo no puede entenderse solo analizando sus partes por separado, sino que hay que observar cómo se relacionan entre sí y con el entorno.

En medicina, la visión sistémica sostiene:

“La enfermedad surge de un desequilibrio en el sistema total del organismo. Puede haber muchas causas, combinadas: físicas, emocionales, ambientales, genéticas.”

Ejemplos claros:

- “Esta persona tiene diabetes, pero también sufre estrés, mala alimentación, falta de ejercicio, y vive en un entorno tóxico. Todo eso influye en su estado.”

- “El cáncer no solo es una célula descontrolada, es también cómo reacciona el sistema inmune, el entorno hormonal, el estilo de vida…”

Ventajas:

- Enfoca la salud de forma integral y personalizada.

- Da más herramientas para tratar enfermedades complejas o crónicas.

- Se interesa por la prevención, el entorno, el estilo de vida.

Limitaciones:

- Puede ser difícil de medir o comprobar experimentalmente.

A veces no ofrece soluciones rápidas o precisas.

¿Son estos los únicos modelos epistemológicos en medicina?

No, no son los únicos, pero sí son los dos modelos grandes y dominantes. Aun así, hay otros enfoques que derivan o complementan a estos dos:

3. Modelo biopsicosocial

Propone que la salud y la enfermedad dependen de tres dimensiones:

- Biológica (lo que pasa en el cuerpo)

- Psicológica (cómo se siente y piensa el paciente)

- Social (el entorno familiar, laboral, económico, etc.)

Este modelo combina ciencia y humanismo, y está muy extendido en psicología, psiquiatría y medicina general moderna.

4. Modelo ecológico o ecopsicológico

Ve al individuo como parte de un ecosistema. Considera:

- Medioambiente físico (contaminación, alimentación, clima)

- Relaciones con otros seres vivos (bacterias buenas, virus, animales)

- Equilibrios entre el cuerpo humano y el entorno natural

Es un modelo muy usado en medicina ambiental, salud pública o estudios sobre el microbioma.

5. Modelo holístico

Más filosófico que científico. Se basa en que el ser humano es una unidad de cuerpo, mente y espíritu. Es muy usado en medicinas alternativas o integrativas. Busca el equilibrio total, no solo la eliminación del síntoma.

Replica argumentativa al modelo holístico desde una visión integradora:

Si bien es cierto que el modelo holístico —frecuentemente asociado a corrientes filosóficas o terapias integrativas— pone el énfasis en la totalidad del ser humano (cuerpo, mente y espíritu), no debe confundirse esto con una oposición a los modelos biomédicos o científicos. Más bien, la verdadera comprensión de la enfermedad y su tratamiento debería partir de una síntesis de enfoques, en la que lo holístico y lo científico dialoguen y se complementen.

Decir que el síntoma no es relevante —o que debe ser simplemente eliminado— es un reduccionismo peligroso. El síntoma no es la causa, pero tampoco debe ser ignorado: es una manifestación, una pista, una señal del organismo que nos remite a una causa más profunda. Gracias a los síntomas podemos diagnosticar, investigar y, finalmente, tratar el origen real del desequilibrio o patología.

Desde esta perspectiva, la clave no está en elegir entre un modelo u otro, sino en saber integrar las distintas dimensiones del fenómeno salud-enfermedad: la dimensión biológica, sí, pero también la psíquica, social y, para quien lo desee, espiritual. Solo así podemos aspirar a una medicina verdaderamente humana, que no se limite a suprimir síntomas ni a teorizar en abstracto, sino que comprenda al paciente como sujeto y no solo como objeto de estudio.

6. Repercusión en otras ciencias biológicas

La consolidación de la teoría microbiana no solo transformó la medicina, sino que tuvo un impacto profundo y transversal en otras disciplinas de las ciencias biológicas. A medida que se comprendía el papel causal de los microorganismos en las enfermedades, surgieron o se redefinieron ramas enteras del conocimiento biológico, muchas de las cuales cimentaron sus paradigmas sobre esta nueva base etiológica.

6.1 ▸ Inmunología: nacimiento y desarrollo

La inmunología moderna nace como respuesta científica a la comprensión microbiana de la enfermedad. La necesidad de explicar por qué algunas personas resistían las infecciones o se recuperaban con mayor rapidez llevó a investigar los mecanismos de defensa del organismo. Las primeras vacunas, como las desarrolladas por Jenner y Pasteur, abrieron un nuevo campo: el estudio del sistema inmunitario como barrera activa frente a agentes patógenos.

Así, la inmunología se estructuró en torno al concepto de «reconocimiento y neutralización del invasor», con el desarrollo de conceptos como antígeno, anticuerpo, memoria inmunológica y respuesta celular. La teoría microbiana permitió entender la enfermedad como un conflicto entre el huésped y un agente externo, una visión que sigue vigente en el diseño de vacunas, terapias y protocolos de prevención y actuación.

- Antígeno; Molécula o estructura (generalmente proteica o polisacárida) presente en la superficie de un microorganismo, célula extraña o sustancia foránea, que es reconocida específicamente por el sistema inmunitario y desencadena una respuesta inmunitaria.

- Anticuerpo; Proteína globular (inmunoglobulina) producida por los linfocitos B en respuesta al antígeno, que se une de forma específica a él para neutralizarlo, opsonizarlo o marcarlo para su destrucción por otras células del sistema inmune.

- Memoria inmunológica; Capacidad del sistema inmunitario de “recordar” un antígeno tras un primer contacto, gracias a la generación de linfocitos B y T de memoria, de modo que en exposiciones posteriores la respuesta sea más rápida y eficaz.

- Respuesta celular; Mecanismo de defensa mediado principalmente por los linfocitos T (CD4+ y CD8+), que reconocen antígenos presentados por células presentadoras y actúan eliminando células infectadas o modulando la actividad de otras células inmunitarias.

6.2 ▸ Epidemiología moderna

La epidemiología, antes centrada en la observación empírica de patrones de enfermedad, se vio revolucionada por la noción de contagio microbiano. De ser una disciplina casi exclusivamente estadística, pasó a integrar modelos causales gracias a la identificación de vectores, reservorios y mecanismos de transmisión.

Los brotes epidémicos comenzaron a estudiarse en función de cadenas infecciosas concretas, permitiendo estrategias de intervención más efectivas, como la cuarentena, la vacunación masiva o el control sanitario de aguas y alimentos. La teoría microbiana otorgó a la epidemiología una base etiológica robusta, transformándola en una herramienta esencial de salud pública.

6.3 ▸ Biología molecular y genética microbiana

El estudio de los microorganismos fue clave para el desarrollo de la biología molecular. Su tamaño reducido, rápido ciclo vital y alta tasa de mutación los convirtieron en modelos ideales para investigar los mecanismos básicos de la vida: replicación, transcripción, traducción y mutación del ADN.

Desde la identificación del ADN como material genético (experimento de Avery) hasta la comprensión del código genético universal y el uso de plásmidos en ingeniería genética, las bacterias y virus fueron laboratorios vivos que facilitaron avances fundamentales. La genética microbiana, inicialmente subsidiaria, se convirtió en motor de innovación tecnológica, desde la producción de insulina recombinante hasta las vacunas de ARN mensajero.

- -Replicación: Proceso por el cual el ADN se copia a sí mismo antes de que una célula se divida. Es esencial para transmitir la información genética a las células hijas.

- -Transcripción: Proceso mediante el cual se copia una secuencia de ADN a una molécula de ARN mensajero (ARNm), que servirá como molde para sintetizar proteínas.

- -Traducción: Proceso en el que la información del ARN mensajero se utiliza para ensamblar una cadena de aminoácidos y formar una proteína. Ocurre en los ribosomas.

- -Mutación: Cambio permanente en la secuencia del ADN. Puede ser causado por errores en la replicación o por agentes externos, y puede afectar el funcionamiento de los genes.

6.4 ▸ Virología y la extensión del paradigma microbiano

La teoría microbiana preparó el terreno para el surgimiento de la virología, aunque el descubrimiento de los virus desbordó sus límites iniciales. Los virus, por su naturaleza acelular y obligadamente parasitaria, desafiaron las categorías tradicionales de «ser vivo» y obligaron a redefinir la noción de agente patógeno.

No obstante, su inclusión dentro del paradigma etiológico microbiano amplió los alcances de la teoría. El estudio de los virus, facilitado por el microscopio electrónico y la biología molecular, reveló mecanismos nuevos de infección, replicación y evolución, y fue clave para entender enfermedades como el SIDA, la gripe o la COVID-19.

7. La teoría microbiana y su impacto en el organismo humano

7.1 Infección, enfermedad y sistema inmunitario

La teoría microbiana de la enfermedad revolucionó la medicina al establecer que ciertos microorganismos son los agentes causales de enfermedades infecciosas. Una infección ocurre cuando un microorganismo patógeno penetra en el organismo y se multiplica, superando las defensas naturales del cuerpo. Si esta invasión provoca un daño o altera las funciones normales del organismo, hablamos de enfermedad.

El sistema inmunitario es el conjunto de órganos, tejidos y células responsables de detectar y neutralizar agentes extraños como bacterias, virus, hongos y parásitos. Este sistema se adapta y aprende: tras una infección, puede desarrollar inmunidad específica contra ese patógeno, lo que representa una de las bases para la vacunación. La identificación de los microorganismos como causa directa de enfermedades permitió entender mejor cómo se activa el sistema inmune y cómo puede ser estimulado o reforzado.

7.2 Rol del microbioma: ¿enemigo o aliado?

La visión tradicional de los microbios como meros enemigos ha sido matizada por el descubrimiento del microbioma humano: el conjunto de microorganismos que conviven en simbiosis con nuestro cuerpo, especialmente en el intestino, la piel y las mucosas. Este ecosistema microbiano cumple funciones esenciales como la digestión de ciertos alimentos, la síntesis de vitaminas, la protección frente a patógenos y la modulación del sistema inmunitario.

En este sentido, muchos microorganismos son aliados fundamentales en el mantenimiento de la salud. El desequilibrio del microbioma, conocido como disbiosis, puede estar relacionado con diversas afecciones, desde enfermedades intestinales hasta trastornos metabólicos, autoinmunes y neurológicos. La teoría microbiana, lejos de quedar superada, se ha ampliado: no todos los microbios son peligrosos, y algunos son esenciales para la vida.

7.3 Medicina preventiva: vacunas, higiene, antibióticos

El impacto de la teoría microbiana en la medicina preventiva ha sido profundo y duradero. Una de sus primeras aplicaciones prácticas fue la implementación de medidas higiénicas, como el lavado de manos, la esterilización de instrumentos y el control de aguas residuales, lo que redujo drásticamente las infecciones hospitalarias y comunitarias.

Las vacunas se basan en la idea de exponer al sistema inmune a versiones inactivadas o atenuadas de un microorganismo para generar inmunidad sin causar la enfermedad. Gracias a ellas, enfermedades como la viruela han sido erradicadas y otras, como el sarampión o la poliomielitis, se han controlado en gran parte del mundo.

Por último, los antibióticos marcaron un hito en el tratamiento de infecciones bacterianas. Descubiertos a raíz de investigaciones sobre microorganismos (como la penicilina), han salvado millones de vidas. Sin embargo, su uso excesivo ha generado un nuevo desafío: la resistencia bacteriana, que pone en cuestión los logros obtenidos y exige nuevas estrategias terapéuticas y preventivas.

8. Implicaciones filosóficas y epistemológicas

La teoría microbiana no solo transformó el pensamiento médico y biológico, sino que también tuvo profundas repercusiones filosóficas y epistemológicas. Supuso un cambio radical en la forma de concebir la enfermedad, la vida y el conocimiento científico. A través del estudio de los microorganismos, se desafió el imaginario tradicional que vinculaba el malestar humano con causas morales, místicas o punitivas, y se introdujo una nueva forma de pensar basada en la observación rigurosa, la experimentación y la verificación empírica.

8.1 El microorganismo como “otro invisible”

La aparición de la teoría microbiana trajo consigo un giro profundo en nuestra manera de entender el mundo invisible que nos rodea. El microorganismo, imperceptible a los sentidos humanos sin la mediación tecnológica del microscopio, se presentó como un “otro” radical, un agente activo cuya existencia no podía negarse pero que permanecía fuera del alcance de la experiencia directa. Este “otro invisible” no solo desafió las categorías perceptivas tradicionales, sino que obligó a reconsiderar la relación entre lo real y lo visible.

La noción de que seres diminutos podían ejercer efectos profundos —beneficiosos o devastadores— en la vida humana alteró la forma en que concebimos la agencia biológica. Estos microorganismos operaban sin conciencia ni intención, pero con eficacia y persistencia, introduciendo el concepto de un nuevo tipo de “enemigo” que no era visible, ni moral, ni deliberado. Desde un punto de vista epistemológico, esto supuso una ampliación del campo del conocimiento: se empezó a confiar en herramientas técnicas para acceder a lo real, y el saber dejó de depender exclusivamente de la observación directa. La ciencia se volvió más abstracta, más mediada, pero también más precisa.

8.2 De la visión punitiva de la enfermedad a la causalidad empírica

Durante siglos, la enfermedad fue interpretada como un castigo divino, una consecuencia de actos inmorales o una manifestación de desequilibrios espirituales. Esta visión punitiva impregnaba tanto la medicina como la cultura general, y el enfermo era frecuentemente estigmatizado, señalado como pecador, maldito o impuro. El mal físico y el mal moral se entrelazaban en una lógica de culpa y redención.

La teoría microbiana supuso un cambio radical de paradigma. Al identificar causas concretas y naturales de la enfermedad —microorganismos específicos responsables de procesos patológicos—, desplazó las explicaciones simbólicas y teológicas en favor de una comprensión empírica y racional. La enfermedad pasó a ser entendida como el resultado de una interacción entre organismos biológicos, y no como un castigo ni una prueba moral.

Este tránsito epistemológico no solo transformó la medicina, sino también la ética del cuidado: el enfermo dejó de ser culpable para convertirse en víctima de circunstancias objetivas, lo que favoreció la compasión, la prevención y el tratamiento sistemático. Además, abrió el camino a una medicina basada en pruebas, donde el conocimiento se construye a partir de datos verificables, reproducibles y contrastables.

8.3 ¿Es la teoría microbiana una revolución kuhniana?

Según el filósofo de la ciencia Thomas S. Kuhn, las revoluciones científicas son rupturas profundas con el paradigma anterior, que reorganizan los supuestos fundamentales, las preguntas válidas y los métodos de una disciplina. La teoría microbiana cumple con muchos de estos criterios.

Antes de su formulación, la medicina estaba dominada por teorías como el humorismo galénico o la teoría miasmática, que atribuían la enfermedad a desequilibrios internos o a influencias ambientales difusas. Estas explicaciones, aunque integradas en la tradición médica, carecían de capacidad predictiva y no ofrecían soluciones eficaces. La emergencia de la teoría microbiana, impulsada por las investigaciones de Pasteur, Koch y otros, introdujo un nuevo marco conceptual basado en la existencia de agentes biológicos específicos, cuya identificación y neutralización permitían prevenir y tratar enfermedades con un grado de eficacia desconocido hasta entonces.

El nuevo paradigma no solo explicaba mejor la realidad, sino que generaba herramientas útiles: vacunas, antisépticos, métodos de esterilización, diagnósticos precisos. Esto no fue una simple acumulación de conocimiento, sino un cambio estructural en la forma de entender la enfermedad, la salud y la intervención médica. En este sentido, puede decirse que la teoría microbiana constituye una auténtica revolución kuhniana: transformó las prácticas científicas, los criterios de verdad y el papel mismo del saber médico en la sociedad.

9. Relación con el pensamiento medieval y su evolución

La noción de impureza y contagio en la cultura monástica

Durante la Edad Media, antes del surgimiento de una teoría microbiana propiamente dicha, ya existían concepciones culturales y religiosas que vinculaban enfermedad e impureza. En los monasterios y espacios religiosos de la cristiandad latina, se desarrolló una cosmovisión en la que el cuerpo humano era considerado frágil, corruptible y susceptible de ser contaminado tanto en lo físico como en lo moral. La noción de impureza era fundamental, y se asociaba tanto al pecado como a determinadas afecciones corporales, como la lepra, las infecciones cutáneas o las enfermedades contagiosas.

Aunque no se comprendía aún la existencia de microorganismos, sí se percibía una forma de «transmisión invisible» del mal o de la corrupción. El aislamiento de los leprosos, las cuarentenas impuestas en casos de peste, o la separación ritual de los enfermos en los monasterios muestran que, empíricamente, existía cierta intuición sobre la naturaleza contagiosa de algunas enfermedades. La reglamentación monástica —como la Regla de San Benito— preveía la organización de espacios limpios y separados para los enfermos, lo que implicaba una primera forma de gestión del contagio desde criterios no científicos pero funcionales.

Visiones espirituales del cuerpo y la enfermedad

En el pensamiento medieval cristiano, la enfermedad no era entendida únicamente como un fenómeno físico, sino como una manifestación espiritual. El cuerpo, considerado templo del alma, podía ser objeto de sufrimiento como prueba divina, castigo por los pecados o vía de redención. Esta visión dualista del ser humano, influida por el neoplatonismo y por lecturas agustinianas, dotaba a la enfermedad de un significado simbólico profundo.

Los escritos de figuras como San Agustín, San Gregorio Magno o Hildegarda de Bingen reflejan esta interpretación sagrada del padecimiento. En ese contexto, el pecado y la enfermedad se confundían como formas de desviación del orden natural y divino. Así, aunque el conocimiento microbiano era inexistente, la enfermedad se asociaba con fuerzas invisibles, lo que en cierto modo anticipaba la futura idea de agentes etiológicos invisibles que caracterizaría la teoría microbiana moderna.

El papel de las órdenes religiosas en el cuidado de los enfermos

Las órdenes religiosas desempeñaron un papel fundamental en el cuidado de los enfermos y marginados durante la Edad Media. Los monasterios fueron no solo centros de espiritualidad, sino también de asistencia y acogida. En muchos casos, estos espacios funcionaban como hospicios, enfermerías o rudimentarios hospitales, y eran gestionados por monjes y monjas que, sin formación médica en el sentido moderno, practicaban formas de sanación que combinaban la observación empírica con la oración, la atención corporal y la compasión cristiana.

Destacan especialmente las órdenes hospitalarias, como los benedictinos, los camilos, los caballeros de San Juan o los hospitalarios de San Lázaro, entre otros. Su labor sentó las bases de una tradición asistencial que perduraría hasta bien entrado el Renacimiento, y que más tarde sería secularizada por el desarrollo del hospital moderno.

En este sentido, la teoría microbiana heredará —y reinterpretará bajo criterios científicos— muchos de los comportamientos empíricos y medidas de aislamiento y limpieza que ya habían sido aplicadas en los entornos monásticos por razones religiosas, simbólicas o higiénicas. La transición del concepto de impureza espiritual al de contaminación bacteriana representa no solo un cambio epistemológico, sino también un proceso de laicización y tecnificación del cuidado de la salud.

10. Conclusiones

Síntesis de los avances de la teoría

La teoría microbiana ha sido uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la biomedicina moderna. Desde sus primeras formulaciones en el siglo XIX, de la mano de científicos como Louis Pasteur, Robert Koch y Joseph Lister, esta teoría transformó radicalmente la comprensión del origen de muchas enfermedades, al identificar los microorganismos como agentes etiológicos específicos. Supuso una ruptura con concepciones anteriores como la teoría de los miasmas, y consolidó un nuevo enfoque científico, basado en la observación experimental, la reproducibilidad y la aplicación clínica directa.

Gracias a la teoría microbiana se hizo posible establecer criterios de asepsia, antisepsia y esterilización, así como comprender los mecanismos de transmisión de enfermedades infecciosas. Se abrió el camino a la vacunación racional, al desarrollo de antibióticos, a la creación de métodos de diagnóstico microbiológico y a la aplicación de protocolos preventivos que han salvado millones de vidas. Su consolidación marcó una verdadera revolución epistémica, con profundas implicaciones no solo en la medicina, sino también en la biología, la farmacología, la higiene pública y la organización de los sistemas de salud.

Repercusiones en la medicina y las ciencias de la vida

Las repercusiones de la teoría microbiana han sido inmensas y duraderas. Permitió fundar la microbiología médica como disciplina, y tuvo efectos en cadena sobre la epidemiología, la inmunología, la biotecnología y la genética bacteriana. El conocimiento de los microorganismos ha posibilitado el desarrollo de tecnologías como la fermentación industrial, la ingeniería genética o la edición de genes mediante herramientas como CRISPR, cuyo origen está precisamente en mecanismos bacterianos de defensa.

En el ámbito clínico, la teoría microbiana transformó la práctica médica al introducir una base etiológica precisa para muchas enfermedades infecciosas, permitiendo abandonar explicaciones especulativas o erróneas. El diagnóstico se volvió más riguroso, los tratamientos más eficaces y la prevención más estratégica. La medicina dejó de ser puramente empírica para convertirse en una ciencia con fundamentos microbiológicos sólidos. A su vez, la salud pública adquirió un nuevo lenguaje basado en vectores, reservorios, inmunidad y transmisión, conceptos hoy indispensables para la gestión de crisis sanitarias.

Reflexión sobre la continuidad del paradigma microbiano en el siglo XXI

Pese a los avances de la ciencia moderna, el paradigma microbiano sigue plenamente vigente en el siglo XXI, aunque sometido a nuevas interpretaciones y desafíos. Las investigaciones recientes han ampliado el papel de los microorganismos más allá de la enfermedad, reconociendo su función esencial en la microbiota humana, en la regulación inmunitaria, en el metabolismo, e incluso en aspectos neurológicos y conductuales. Lejos de ser enemigos invisibles, muchos microorganismos son ahora vistos como aliados biológicos, cuya simbiosis con el cuerpo humano resulta fundamental para la salud.

Al mismo tiempo, la resistencia a antibióticos, las pandemias emergentes y las zoonosis globales han reactivado la necesidad de comprender profundamente las dinámicas microbianas. El SARS-CoV-2, por ejemplo, ha puesto en evidencia que la teoría microbiana no es un paradigma superado, sino un campo de estudio en constante expansión, donde se cruzan la biología, la ecología, la tecnología y la política.

En este sentido, la teoría microbiana no solo ha cambiado nuestra relación con la enfermedad, sino también con el entorno. Nos obliga a pensar en términos de ecología microbiana, interdependencia biológica y riesgos globales compartidos. Su continuidad como paradigma activo refleja no una teoría estática, sino una matriz científica adaptable que sigue generando conocimiento, estrategias y debates sobre cómo habitamos, compartimos y cuidamos la vida en un planeta microbiano.

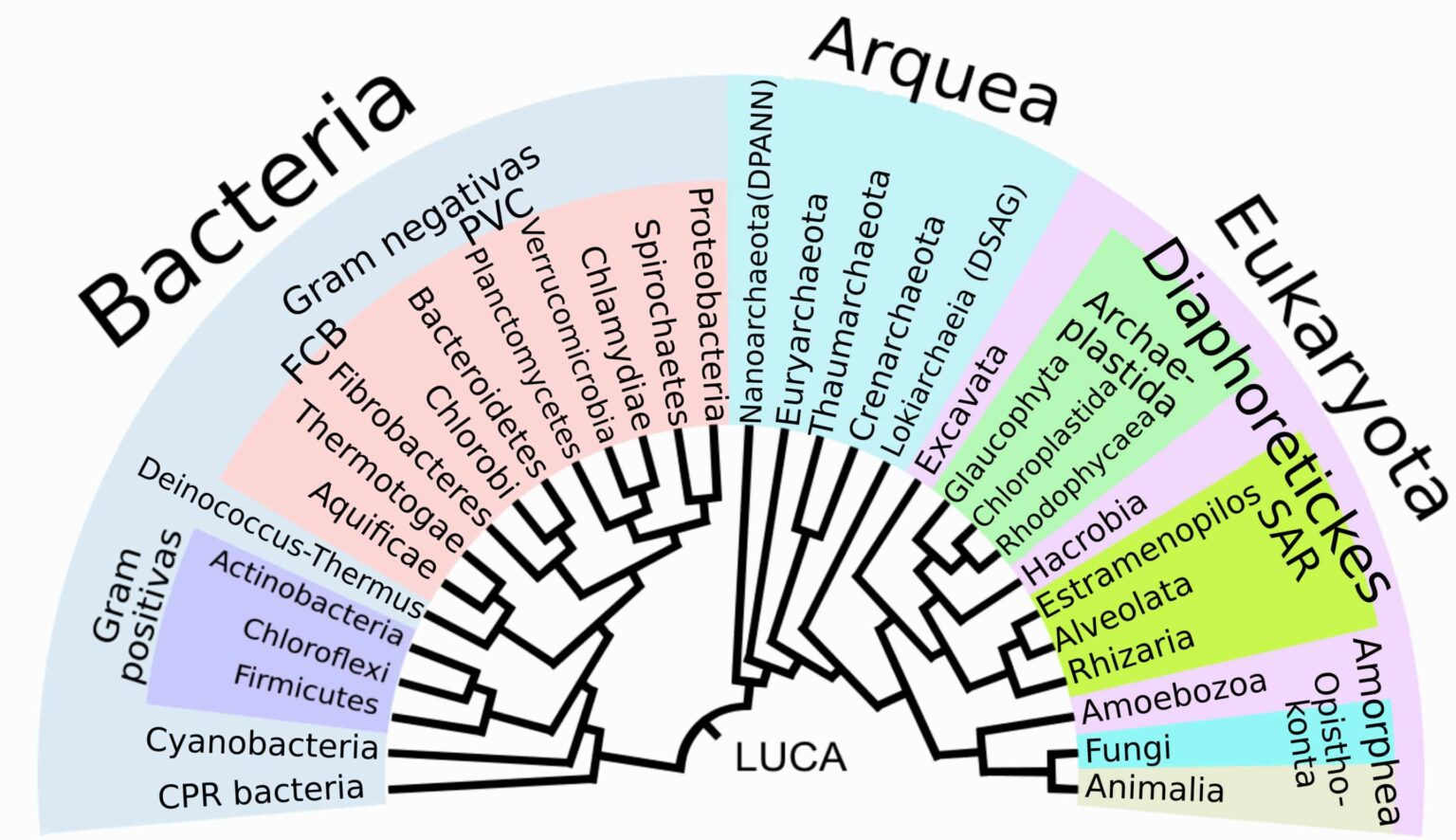

Es un árbol filogenético de la vida. Parte de LUCA (último antepasado común universal) en el centro y se abre en tres dominios celulares: Bacteria, Archaea y Eukaryota. No representa tamaños ni tiempos exactos; indica parentescos.

A la izquierda está Bacteria: reúne las bacterias actuales y se desglosa en grandes linajes (por ejemplo, grampositivas, gramnegativas, cianobacterias, proteobacterias, firmicutes, etc.). En el centro aparece Archaea, otro linaje de microbios sin núcleo pero distinto de las bacterias (euryarchaeota, crenarchaeota, etc.). A la derecha está Eukaryota, que incluye todos los seres con células con núcleo: animales, hongos, plantas y muchos grupos de “protistas”.

¿Y los virus? No salen en el diagrama porque no son células y no comparten un único origen celular trazable a LUCA. Por eso no se suelen colocar dentro del “árbol de la vida” celular, aunque infectan a organismos de los tres dominios.

¿Dónde encajan hongos y protozoos? Los hongos están dentro de Eukaryota, en el clado Opisthokonta, muy próximos a los animales. “Protozoos” es un término histórico y no es un grupo natural: se reparte por varios supergrupos eucariotas del gráfico (por ejemplo, Amoebozoa, Excavata, y el gran conjunto SAR: estramenópilos, alveolados y rhizaria). En resumen: el esquema muestra el parentesco entre los linajes celulares; bacterias y arqueas ocupan sus propios dominios, los hongos son eucariotas cercanos a los animales y los “protozoos” están dispersos en varios clados. Los virus quedan fuera del árbol por ser acelulares.

CC BY-SA 4.0. User: Crion de la traducción Pitana. Original file (3,750 × 2,163 pixels, file size: 1.9 MB).

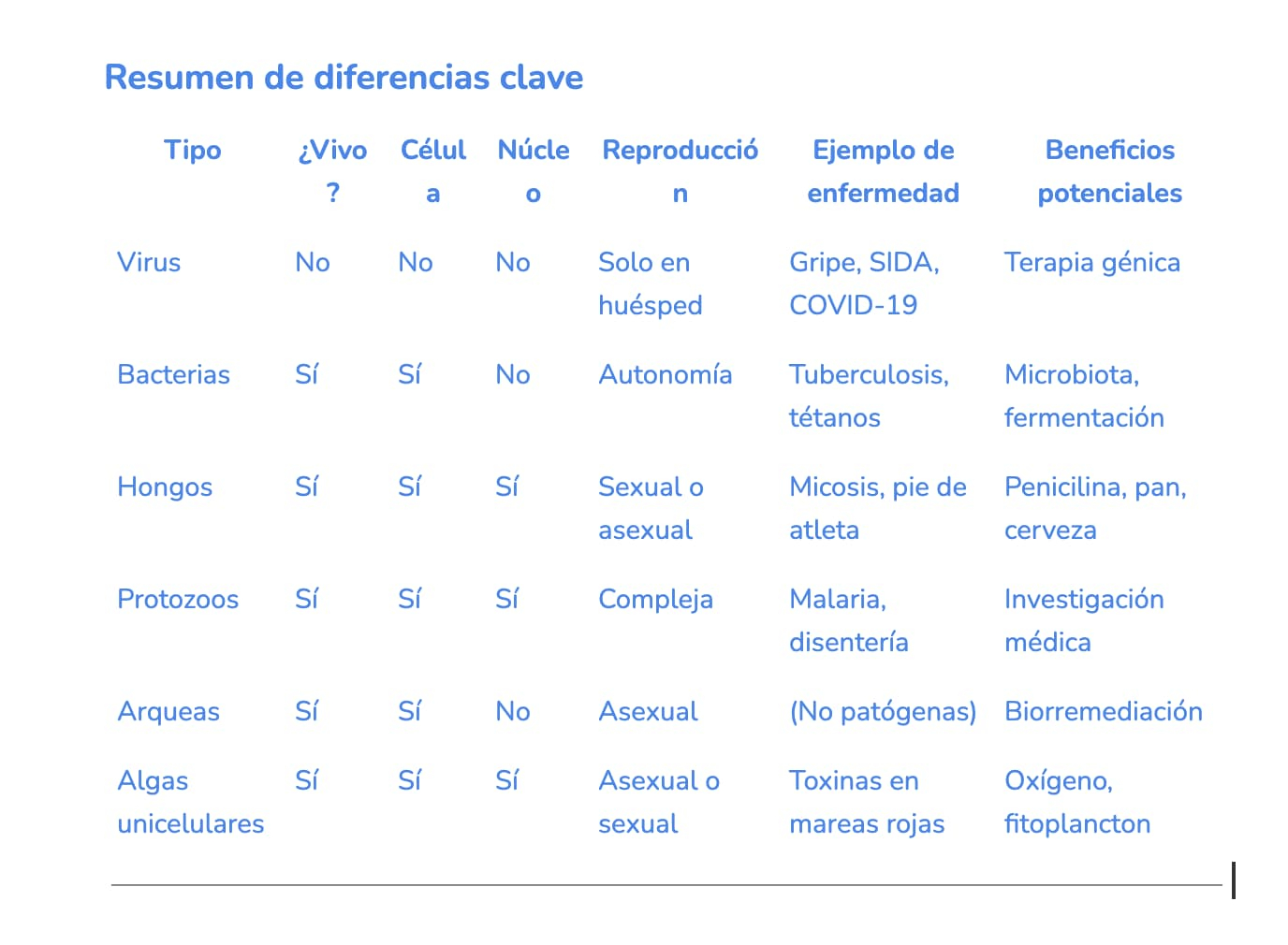

ANEXO: Diferencias entre virus, bacterias, hongos, protozoos y otros microorganismos

En el mundo invisible de los seres microscópicos existe una gran diversidad de formas de vida (y de entidades no vivas) que desempeñan papeles fundamentales en la biología, la ecología y la medicina. Bajo el término microorganismos se agrupan todos aquellos seres que, debido a su diminuto tamaño, solo pueden observarse con ayuda de un microscopio. Sin embargo, dentro de este grupo hay organismos muy distintos entre sí, tanto en su estructura como en su modo de vida y su relación con otros seres vivos. Vamos a describir brevemente los principales tipos:

1. Virus: agentes infecciosos no celulares

Los virus no son considerados seres vivos en el sentido estricto, ya que no tienen estructura celular y no pueden reproducirse por sí mismos. Son entidades compuestas por una cápside proteica que envuelve un material genético (ADN o ARN), y a veces por una envoltura lipídica. Solo pueden multiplicarse dentro de las células de un organismo huésped, utilizando su maquinaria celular.

- Tamaño: muchísimo más pequeños que cualquier célula.

- No tienen metabolismo propio.

- No pueden vivir ni reproducirse sin un huésped.

- Ejemplos: virus de la gripe, VIH, coronavirus (SARS-CoV-2), virus del papiloma humano (VPH).

Los virus causan enfermedades, pero también pueden tener funciones evolutivas (aportando genes a las especies) y se usan en biotecnología y medicina (como en la terapia génica).

2. Bacterias: organismos unicelulares procariotas

Las bacterias sí son seres vivos completos, unicelulares, de tipo procariota, es decir, sin núcleo definido ni orgánulos membranosos. Son autónomas: pueden crecer, metabolizar, dividirse y sobrevivir en una gran variedad de entornos, desde el fondo del mar hasta nuestro intestino.

- Tamaño: mayores que los virus, pero aún muy pequeñas.

- Tienen ADN libre en el citoplasma (nucleoide).

- Algunas causan enfermedades, pero la mayoría son beneficiosas (por ejemplo, las bacterias intestinales).

- Ejemplos: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Lactobacillus.

Las bacterias pueden ser aerobias (necesitan oxígeno) o anaerobias, y algunas tienen capacidad de formar esporas para resistir condiciones extremas.

3. Hongos: organismos eucariotas unicelulares o pluricelulares

Los hongos (del reino Fungi) son eucariotas, es decir, sus células tienen núcleo y orgánulos. Pueden ser unicelulares (como las levaduras) o formar estructuras multicelulares como los mohos o las setas.

- Tamaño: mayores que bacterias; pueden ser visibles a simple vista (como el moho).

- Se alimentan por absorción de materia orgánica, descomponiéndola.

- Algunos hongos causan enfermedades (micosis), pero otros son muy útiles (en la fermentación, fabricación de antibióticos, etc.).

- Ejemplos: Saccharomyces cerevisiae (levadura), Penicillium (hongo productor de penicilina), Candida albicans (causante de candidiasis).

A diferencia de las bacterias, los hongos no tienen clorofila y no realizan fotosíntesis.

4. Protozoos: microorganismos eucariotas unicelulares

Los protozoos son organismos unicelulares eucariotas, de gran variedad morfológica. Viven en medios acuáticos o húmedos y pueden desplazarse mediante flagelos, cilios o pseudópodos.

- Son más complejos que bacterias.

- Algunos son parásitos, responsables de enfermedades graves.

- Ejemplos: Plasmodium (malaria), Entamoeba histolytica (amebiasis), Giardia lamblia.

Tienen un ciclo vital complejo y algunos forman quistes resistentes al ambiente externo.

5. Arqueas: procariotas extremófilos

Las arqueas son organismos unicelulares procariotas, como las bacterias, pero con importantes diferencias bioquímicas y genéticas. Se consideran un dominio aparte.

- Viven en ambientes extremos: volcanes, salinas, aguas termales, etc.

- No suelen ser patógenas.

- Tienen una bioquímica celular única (por ejemplo, lípidos de membrana distintos).

Se cree que las arqueas podrían estar relacionadas con el origen de las células eucariotas, según teorías evolutivas recientes.

6. Algas microscópicas: eucariotas fotosintéticos

Algunas algas unicelulares (como las diatomeas o las euglenas) son también microorganismos. Son eucariotas, capaces de realizar fotosíntesis, y se encuentran principalmente en ambientes acuáticos.

- Producen gran parte del oxígeno del planeta.

- Forman el fitoplancton, base de la cadena alimentaria acuática.

Algunas producen toxinas (mareas rojas).

Epílogo

La teoría microbiana de la enfermedad, nacida en un momento clave de transición entre la medicina empírica y la medicina científica, ha representado uno de los avances conceptuales más trascendentes de la historia de la biología y de la ciencia médica. Su capacidad para explicar fenómenos complejos mediante agentes invisibles, su articulación con prácticas clínicas, y su proyección en políticas de salud pública, la han consolidado como un paradigma duradero, fecundo y en continua evolución.

Lejos de haber agotado su potencial explicativo, la teoría microbiana se ha visto enriquecida en las últimas décadas por desarrollos como la microbiología ambiental, la biología molecular, la ecología microbiana, la inmunología y la genómica. Estos avances han contribuido a ampliar su alcance más allá del modelo clásico que entendía el microorganismo como enemigo patógeno, hacia una visión más sistémica e integradora, en la que los microorganismos son parte fundamental del equilibrio biológico de los organismos y del planeta.

A nivel epistemológico, la teoría microbiana ha demostrado la importancia del modelo experimental y la observación indirecta, forzando a la medicina a confiar en dispositivos técnicos, instrumentos de mediación visual y métodos de prueba que reformularon la relación entre lo visible y lo real. En este proceso, la enfermedad dejó de ser un fenómeno meramente sintomático o espiritual para adquirir una dimensión molecular, material y dinámica. El microbio, en tanto agente causal, transformó la ontología de la enfermedad y contribuyó a la consolidación del concepto moderno de etiología.

El siglo XXI impone, sin embargo, nuevos retos. La aparición de enfermedades emergentes, la crisis de los antibióticos, las mutaciones virales, y la creciente interdependencia global exigen un marco teórico más amplio, que complemente la teoría microbiana con nociones como ecosistema, red, vulnerabilidad colectiva, bioseguridad y cambio climático. La medicina contemporánea no puede limitarse al análisis individual del patógeno, sino que debe considerar el contexto social, ecológico y evolutivo en el que las enfermedades se producen y se diseminan.

En este sentido, el camino epistemológico hacia una comprensión más profunda de la enfermedad exige el diálogo interdisciplinar. Es necesario integrar saberes provenientes de la química, la física, la biotecnología, la informática, la historia, la filosofía y la antropología médica. La enfermedad no es solo un objeto biológico: es también un fenómeno cultural, político y ecológico. Enfrentarla requiere no solo técnicas, sino también marcos conceptuales capaces de sostener decisiones éticas, colectivas y sostenibles.

Por tanto, la teoría microbiana no representa un punto final, sino una etapa en una genealogía del saber médico que sigue desplegándose. Explorar sus fundamentos, comprender su historia, evaluar sus límites y proyectar sus posibles transformaciones es una tarea que permanece abierta. Tal vez uno de los mayores aprendizajes que ofrece esta teoría es el recordatorio de que la ciencia no solo nos permite controlar la enfermedad, sino también comprenderla como una dimensión intrínseca de la vida. No hay vida sin interacción, ni interacción sin riesgo, y en esa tensión esencial reside tanto el desafío como la belleza del pensamiento biológico.

Referencias y Bibliografía

Fuentes históricas fundamentales

- Pasteur, Louis. Mémoire sur les corpuscules organisés qui existent dans l’atmosphère. París, 1861.

- Koch, Robert. Die Aetiologie der Tuberkulose. Berlín, 1882.

- Lister, Joseph. “On the Antiseptic Principle in the Practice of Surgery”, The Lancet, 1867.

- Snow, John. On the Mode of Communication of Cholera. Londres, 1855.

Obras generales sobre teoría microbiana y su historia

- Latour, Bruno. La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia. Gedisa, 2001.

- Carter, K. Codell. The Rise of Causal Concepts of Disease: Case Histories. Ashgate, 2003.

- López Piñero, José María. La medicina moderna: del empirismo a la ciencia. Salvat, 1985.

- Debré, Patrice. Louis Pasteur. Flammarion, 1994.

- Gradmann, Christoph. Laboratory Disease: Robert Koch’s Medical Bacteriology. Johns Hopkins University Press, 2009.

Filosofía y epistemología de la medicina

- Canguilhem, Georges. Lo normal y lo patológico. Siglo XXI, 1978.

- Foucault, Michel. El nacimiento de la clínica. Siglo XXI, 1963.

- Engelhardt, H. Tristram & Caplan, Arthur (eds.). Scientific Controversies: Case Studies in the Resolution and Closure of Disputes in Science and Technology. Cambridge University Press, 1987.

- Cassirer, Ernst. El problema del conocimiento: de Nicolás de Cusa a Galileo. FCE, 1957.

Ecología microbiana, biología moderna y evolución

- Margulis, Lynn. Microcosmos: Four Billion Years of Microbial Evolution. University of California Press, 1997.

- Baquero, Fernando. Evolución y medicina. Editorial Catarata, 2022.

- Blaser, Martin J. Missing Microbes: How the Overuse of Antibiotics Is Fueling Our Modern Plagues. Henry Holt & Co., 2014.

- Yong, Ed. Yo contengo multitudes. Los microbios que nos habitan y una visión más amplia de la vida. Debate, 2017.

Contexto medieval y religioso

- Park, Katharine & Daston, Lorraine. Wonders and the Order of Nature, 1150–1750. Zone Books, 1998.

- García Ballester, Luis. La búsqueda de la salud. Sanadores y enfermos en la España medieval. Editorial Crítica, 2001.

- McVaugh, Michael. Medicine Before the Plague: Practitioners and Their Patients in the Crown of Aragon, 1285–1345. Cambridge University Press, 1993.

Artículos de interés académico (selección)

- Morabia, Alfredo. “The Transition from Miasmas to Germs: The Epic of the Epidemiologic Method”. Yale Journal of Biology and Medicine, 77(4), 2004.

- Harper, Kristine. “The Microbiome and Human Identity”. BioScience, 66(8), 2016.

- Lederberg, Joshua. “Infectious History”. Science, 288(5464), 2000.

Documentos de organismos internacionales

- Organización Mundial de la Salud (OMS). Antimicrobial resistance: global report on surveillance. WHO, 2014.

- Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019.

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Principles of Epidemiology in Public Health Practice, 3rd edition, 2012.

Nota del editor: Este artículo se publica bajo licencia Creative Commons Atribución–Compartir- Igual 4.0 (CC BY-SA 4.0). Puedes copiarlo, redistribuirlo, adaptarlo y crear obras derivadas, incluso con fines comerciales, siempre que reconozcas la autoría, indiques si realizas cambios y distribuyas cualquier obra derivada con la misma licencia.

El contenido es estrictamente divulgativo: no constituye consejo médico, diagnóstico ni tratamiento, ni pretende sustituir la consulta con profesionales de la salud, cuya labor respeto profundamente y que para mí son una fuente de inspiración constante. Mi propósito es ofrecer una introducción clara a este apasionante tema desde la perspectiva de un aficionado interesado y cuidadoso, sin ánimo de exhaustividad.

La ciencia avanza y el conocimiento sobre este asunto seguirá creciendo con el tiempo; este texto podrá actualizarse en consecuencia. Si encuentras imprecisiones o deseas aportar mejoras, agradeceré tus comentarios.