«Nombres sin voz: la mujer y la cultura en al-Andalus» Manuela Marín. Presencia de las mujeres en la cultura andalusí

Debido a las características, que acabo de señalar, de las fuentes árabes de que disponemos, se da el caso de que las mujeres andalusíes sobre las que más datos se conservan pertenecen a unos grupos sociales muy concretos y casi en su mayor parte relacionados con actividades de tipo cultural. Se trata de las mujeresdel ámbito cortesano (tanto miembros de las familias reinantes como esclavas) o de las poetisas, letradas, secretarias, calígrafas o maestras. En el primer caso, los datos provienen de las crónicas históricas o las recopilaciones históricoliterarias; las noticias sobre poetisas u otras mujeres que se dedicaron de manera más específica al estudio y transmisión del conocimiento se encuentran sobre todo en un género histórico profundamente islámico y que no tiene paralelos en la cultura occidental: los diccionarios biográficos.

Estos diccionarios, que conocieron un florecimiento importante en al-Andalus, contienen miles de biografías de ulemas; a partir de ellos es posible reconstruir el desarrollo de la vida intelectual andalusí desde sus orígenes, ya que incluyen noticias sobre los maestros y discípulos de cada biografiado, así como las obras que compuso, los lugares a los que viajó para estudiar, los cargos que ocupó… Se trata, en realidad, de auténticos “anuarios universitarios”, por anacrónica que pueda resultar esta expresión. Pues bien, de ese enorme conjunto de biografías, ciento dieciséis están dedicadas a mujeres.

Este número es a la vez elevado y escaso. Lo segundo, porque si se compara con la gran cantidad de biografías de varones, lleva a la evidente conclusión de que muy pocas mujeres, en realidad, se ocuparon del estudio de las ciencias. Pero es también notable que se hayan incluido tantas biografías femeninas en repertorios que de suyo no tenían como objetivo sino el recopilar datos que favorecieran el conocimiento de la transmisión de la ciencia y la cultura. Un problema semejante se podría plantear al intentar reconstruir la historia de la medicina o la astronomía tomando únicamente como base estos diccionarios, ya que el número de estudiosos de estos temas que se incluyen en estas fuentes es muy escaso si se le compara con el de aquellos que se ocuparon del derecho islámico o las ciencias coránicas. Más que un criterio exclusivamente cuantitativo, conviene por tanto hacer un análisis del contenido de estas biografías para intentar apreciar su importancia cualitativa y, en último término, lo que aportan al conocimiento de las mujeres de al-Andalus.

Las ciencias islámicas

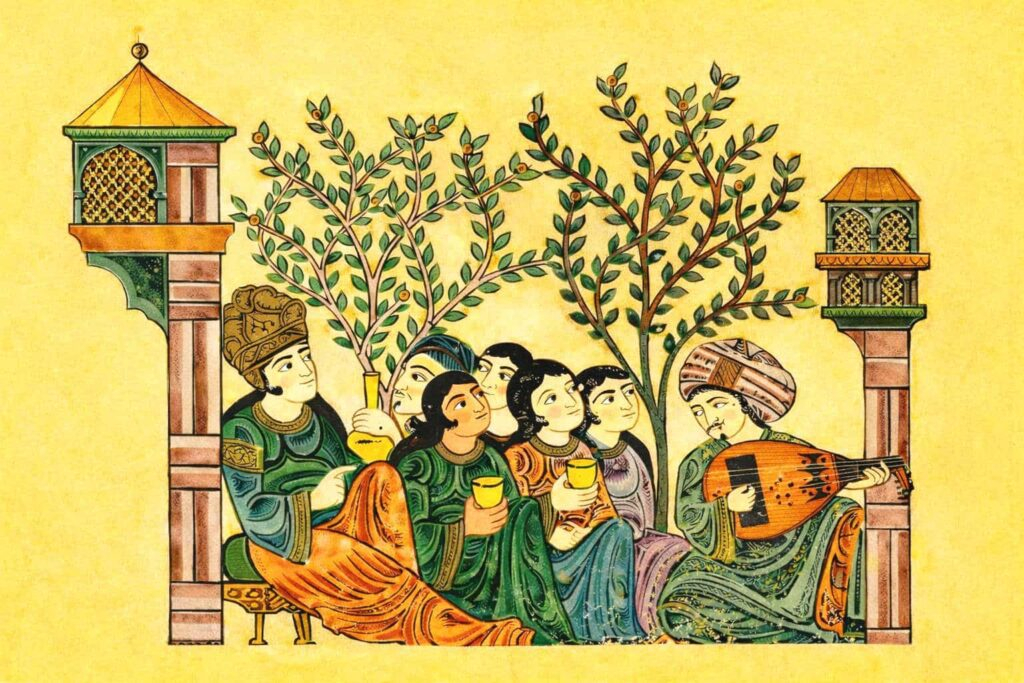

En primer lugar, y utilizando el material recogido por María Luisa Ávila, se observa claramente una dicotomía entre dos tipos de cultura; aunque a veces los campos se solapan, es evidente que unas mujeres se dedican a lo que podría considerarse “cultura profana” (poesía, bellas letras, música y canto), mientras que otras se ocupan de temas más propiamente islámicos: Corán, derecho o tradición profética. A caballo entre estos dos grupos de intereses pueden situarselos estudios sobre la lengua y la gramática árabes, fundamentales tanto para el conocimiento y estudio del Corán y la tradición profética como para la composición y análisis literarios. Veamos en primer lugar cómo se presenta el material biográfico que se ocupa de las mujeres interesadas en las “ciencias islámicas”.

En su gran mayoría, proceden estas mujeres de familias de ulemas. Es decir, pertenecen a un estrato social compuesto por gentes acomodadas, que residen en núcleos urbanos de relativa importancia y que tienen un origen étnico muy diverso: sus linajes pueden ser tanto de ascendencia puramente árabe como proceder de población local convertida al Islam o de beréberes. Aunque no se dispone de datos exhaustivos sobre sus fuentes de ingresos, se sabe que muchos de estos ulemas son comerciantes, artesanos o incluso propietarios de fincas rústicas. Otros se dedican profesionalmente a actividades relacionadas de forma directa con sus conocimientos: son jueces, notarios, predicadores en las mezquitas, funcionarios en la administración civil… Se trata, en suma, y con las necesarias excepciones, de un marco social en cierto modo equivalente a lo que hoy se podría denominar como “clases medias ilustradas”. Si sus nombres y actividad se han conservado, no obstante, ello se debe principalmente a su interés por el estudio, reflejado en las biografías a través de las relaciones de maestros y discípulos y la transmisión y composición de obras.

Es en este ambiente de dedicación al conocimiento donde se educan las mujeres “sabias” y el que produce, lógicamente, un mayor número de estudiosas. Llama la atención, al examinar sus biografías, como en su mayor parte se trata de mujeres que han recibido su formación de su padre, sus hermanos o su marido. En ello, las mujeres de al-Andalus se apartan del esquema habitual que sigue el hombre al realizar su programa de estudios. En efecto, aunque el sistema de enseñanza andalusí no se estructuraba de forma semejante a las universidades que ahora conocemos, el interesado en ampliar sus conocimientos más allá de una formación básica acudía de forma regular a escuchar a los maestros más afamados en su localidad de origen; iba luego, si lo creía necesario, a oír a otros especialistas que residieran en otras ciudades de al-Andalus y, finalmente, realizaba un largo viaje de estudios por otros países islámicos, durante el cual cumplía también con el obligado precepto de la peregrinación a La Meca. Ello dio la oportunidad a muchos intelectuales andalusíes de entrar en contacto con los maestros más importantes de lugares como al-Qayrawan (en la actual Túnez), Egipto, Siria, Iraq, Yemen y, naturalmente, La Meca y Medina.

Las mujeres interesadas en el estudio no siguen este esquema. Su ámbito de relaciones es estrictamente familiar y también lo es el círculo de sus maestros. Son poquísimas —que se sepa— las que hicieron la peregrinación a La Meca que, como se acaba de indicar, constituía al mismo tiempo la etapa final de un periodo de estudios ya de por sí amplio. La falta de libertad de movimientos se acusa notablemente en las biografías de estas mujeres. Han empezado a sentir interés por las ciencias del Islam gracias al ambiente que respiran desde niñas y al ejemplo de los familiares que las rodean; en muchos casos dan suficientes muestras de capacidad e inteligencia como para ser escogidas en calidad de discípulas por estos parientes ilustrados. Pero es impensable que, al igual que sus hermanos varones, acudan a las clases públicas que imparten, en las mezquitas o en sus residencias privadas, los maestros más importantes de su ciudad.

Esta limitación en las relaciones con el mundo exterior penaliza de forma extrema la posibilidad de desarrollo de la actividad intelectual de estas mujeres. No hay que pasar por alto, en efecto, la importancia decisiva de la relación maestro/discípulo en la cultura islámica. El estudiante no se puede limitar a la consulta de las fuentes escritas; la transmisión oral de un texto es la piedra angular sobre la que reposa el sistema de enseñanza, junto con la discusión yexégesis de ese mismo texto. La importancia de un ulema se mide por el número de discípulos que atrae, porque nada obliga a éstos a permanecer en sus clases si no es la calidad y profundidad de sus conocimientos. Privar de esta posibilidad de contacto directo a un estudioso —a las mujeres— supone mutilar gravemente el desarrollo de su aprendizaje. Éste se limitará, por tanto, a los conocimientos de los parientes directos.

Hay excepciones. En la segunda mitad del siglo III/IX, los dos maestros más importantes de al-Andalus eran los alfaquíes y tradicionistas Muhammad b. Waddah y Baqi b. Majlad. Pues bien, este último dio clases en su casa a una mujer, Umm al-Hasan bint Sulayman, a la que recibía un día a la semana, sola. Umm al-Hasan es excepcional en más de un sentido. Pertenecía a una noble familia de origen beréber, los Banu Wansus, e hizo dos veces la peregrinación a La Meca, que también realizaron otras seis mujeres de la familia. Se sabe también de otras mujeres —muy pocas— que estudiaron, en época más tardía, con algún maestro de fama sobresaliente y que no pertenecía a su familia. Es el caso de una mujer anónima, de la que se conoce únicamente el nombre de su padre y el de su marido, un alfaquí cordobés de gran fama, Abu cAbd Allah Muhammad b. cAttab (m. 462/1069). Después de haber estudiado con su padre, Fa’iz al-Qurtubi, esta mujer abandonó Córdoba para ir a estudiar con uno de los mayores expertos en lecturas coránicas de su tiempo, Abu cAmr cUtman b. Sacid al-Dani, que se había instalado en Denia, bajo la protección de Muyahid al-cAmiri, en 417/1026. Sin embargo, la hija de Fa’iz llegó a la capital del reino levantino en 444/1053, cuando Abu cAmr padecía ya la enfermedad que le ocasionó la muerte, lo que le impidió estudiar con él. Sin desanimarse por ello, inquirió acerca de los mejores discípulos de Abu cAmr y se dirigió a Valencia, donde pudo escuchar al que se consideraba el más fiel de todos ellos, Abu Da’ud al-Muqri’, a finales del mismo año. Al siguiente, hizo la peregrinación a La Meca; de vuelta a al-Andalus, murió cuando se encontraba en Egipto.

Curiosamente, ni el nombre de esta mujer ni su existencia se mencionan en la biografía de su marido. No se sabe, por tanto, si hizo estos viajes antes de casarse o después; tampoco en qué circunstancias. En cualquier caso, hay que subrayar de nuevo que no se trata de casos usuales. Cuando las mujeres estudian fuera de su ámbito familiar, lo hacen acompañadas de sus padres o esposos. Y si ello no es posible, se recurre a sistemas que garanticen la adecuada separación entre personas de diferente sexo que no tienen vínculos familiares entre sí. Abu cAmr al-Dani tuvo, entre sus muchos discípulos, a una mujer llamada Rayhana, durante una temporada en la que residió en Almería. Rayhana estudió el Coráncon Abu cAmr, separada por una cortina de su maestro, quien le indicaba las pausas por medio de una varita.

Las mismas restricciones se observan al estudiar los discípulos que tuvieron algunas de estas mujeres: Umm Surayh (siglo V/XI), que pertenecía también a una ilustre familia de sabios, enseñaba tras una cortina. De otras se sabe que fueron maestras de miembros varones de su familia. Nunca llegaron estas mujeres, por tanto, a alcanzar nada parecido a la proyección social de los ulemas a cuyas familias pertenecen; preciso es también reconocer que dentro del marco físico que les señala la civilización islámica, su desarrollo intelectual es favorecido por el entorno si muestran disposiciones e interés para ello; alguna llegó incluso a componer obras que, como gran parte del legado escrito de los andalusíes, no han llegado hasta nuestros días.

Muchas de estas mujeres “sabias”, interesadas por profundizar sus conocimientos en las ciencias islámicas, se dedicaron también a la literatura y, más concretamente, a la poesía. Y de ello sí se han conservado testimonios, recogidos en antologías y repertorios biográficos.

Historia de las mujeres

Bajo la dirección de Georges Duby y Michelle Perrot

Tomo 2

La Edad Media

Bajo la dirección de Christiane Klapisch-Zuber

Nombres sin voz: la mujer y la cultura en al-Andalus

Manuela MarínBiblioteca Gonzalo de Berceo