Pintura situada en el centro de recepción de visitantes de los Millares. Foto: Jose Mª Yuste, de la fotografía (Tuor123). Miguel Salvatierra Cuenca, autor de la ilustración – Own work. ).

A. Introducción a la Edad del Cobre Ibérica

- Calcolítico en la penínsla Ibérica.

- Contextualizando el calcolítico

- Interpretaciones a la edad de cobre ibérica.

- El Sureste: Los Millares

- El Calcolítico en la Tierras del Interior: la Meseta y el norte de Portugal

B. El yacimiento de los Millares

1. Introducción Los Millares

2. Yacimiento arqueológico

- 2.1 Yacimiento

- 2.2 Poblado

- 2.3 Necrópolis

- 2.4 Fortines

- 2.5 Cronología

- 2.6 Paisaje

- 2.7 Sociedad

- 2.8 Economía

- 2.9 Organización política

- 2.10 Territorio durante el IV-III milenio.

3. Interpretaciones Los Millares

- 3.1 Orígenes

- 3.2 Organización social

- 3.3 Medio ambiente.

- Ver también

- Referencias

- Enlaces externos

- Documental 1y 2.

C.Yacimientos de la cultura de Vila Nova

A. Introducción a la Edad de Cobre Ibérica. Calcolítico en la península ibérica

Calcolítico en la península Ibérica: entre la piedra y el metal, entre la aldea y el protoestado

La Edad del Cobre, también llamada Calcolítico (del griego khalkós, cobre), marca en la península Ibérica una etapa crucial de transición entre las comunidades neolíticas y las sociedades plenamente metalúrgicas de la Edad del Bronce. A lo largo del IV y III milenio a.C., el territorio ibérico experimentó transformaciones decisivas en la organización del espacio, en los modos de producción, en las estructuras sociales y, sobre todo, en la relación del ser humano con el medio y con los metales.

El Calcolítico ibérico no puede entenderse como un fenómeno uniforme. Más bien, fue un mosaico de realidades regionales, marcado por la aparición de centros proto-urbanos fortificados, como el emblemático yacimiento de Los Millares en el sureste peninsular, o el complejo de Vila Nova de São Pedro en el actual Portugal, que muestran niveles de organización, especialización y jerarquización inéditos hasta entonces. Estos asentamientos no solo reflejan una sofisticación arquitectónica y defensiva, sino también indicios de desigualdad social, control territorial y desarrollo económico incipiente, basados en la agricultura, la ganadería, el comercio a larga distancia y la metalurgia del cobre.

A esta etapa también se la interpreta como un umbral hacia la complejidad social: un periodo intermedio entre el igualitarismo del Neolítico y la aparición de las primeras jefaturas o formas de poder centralizado. Las necrópolis, los fortines, la división del trabajo y la monumentalización del paisaje son señales inequívocas de una nueva forma de habitar y dominar el territorio, que anticipa los rasgos de las culturas del Bronce pleno.

En este recorrido, nos detendremos a analizar con detalle las expresiones más representativas del Calcolítico ibérico, como Los Millares, con su sistema de murallas, tumbas colectivas y estructura defensiva periférica; y Vila Nova, con su planta compleja y sus conexiones culturales atlánticas.

El Calcolítico en la península ibérica singulariza esta fase de la Prehistoria (también denominada Edad del Cobre o Eneolítico) en un ámbito geográfico concreto, el peninsular. Este momento se corresponde con un claro incremento en la complejidad social que mostraba el período precedente, el Neolítico, anunciando los posteriores cambios que se produjeron durante la Edad del Bronce y del Hierro. Hay investigadores que lo subdividen en Calcolítico Inicial, Pleno y Final.

Los grupos arqueológicos más significativos fueron los del castro de Leceia, en Barcarena (Oeiras, distrito de Lisboa), de finales del Neolítico hasta la Edad del Cobre, descubierto a finales del XIX por el padre de la estratigrafía y arqueología portuguesa, Carlos Ribeiro, y excavado a principios del siglo XX (1914) por José Leite de Vasconcelos, naturalista y arqueólogo, y el más reciente Vila Nova, en Vila Nova de São Pedro (Azambuja, distrito de Lisboa) (Portugal), y Los Millares, en Almería (España). Durante el III milenio a. C. las tierras peninsulares distaron mucho de mostrarse culturalmente uniformes. Así, se puede dividir la península ibérica en, por lo menos, tres grandes áreas que presentan unas ciertas características propias: sudeste, sudoeste e interior (que incluiría el norte de Portugal). (ver fuente original aquí en Pdf).

Es absolutamente necesario desterrar los tópicos colonialistas a la hora de buscar explicación a los múltiples cambios que se produjeron en este período. Hoy en día, parece claro que estos fueron el resultado de procesos autóctonos, generados a partir del sustrato poblacional neolítico indígena.

Contextualizando el Calcolítico

Aunque el Calcolítico debe su nombre y siempre se ha identificado con el uso de los primeros metales por parte de la humanidad, hay asociados muchos otros procesos de cambio que son incluso más importantes que la propia metalurgia:

- Aumento demográfico y protourbanización de los poblados, que son más amplios y con mejores infraestructuras.

- Crecimiento de la producción de alimentos debido a la intensificación agrícola y a la explotación de los productos derivados de la ganadería.

- Cambios sociales que condujeron a la creación de jerarquías embrionarias que desembocaron en una sociedad de jefaturas (centralización política).

El metal debió ser un elemento más entre las numerosas innovaciones que se produjeron durante el III milenio a. C. en la Península. (ver ref. Delibes, Germán; Fernández-Miranda, Manuel (1993). «Los orígenes de la civilización. El Calcolítico en el Viejo Mundo». Madrid (primera edición) (Editorial Síntesis). p. 156.).

Estas transformaciones se detectan inicialmente en los grupos del mediodía peninsular, pero es difícil establecer un orden de prioridad sobre dónde aparecieron por primera vez. Posteriormente, estas comunidades incorporaron el vaso campaniforme, que, tradicionalmente, ha sido utilizado para marcar un antes y un después en las periodizaciones (por ejemplo, en el sudeste: Precampaniforme o Millares I y Campaniforme o Millares II). Actualmente, y sin negar la importancia del campaniforme como fósil director del Calcolítico final, algunos investigadores muestran reticencias a la hora de establecer esta diferenciación en dos momentos entre los que no se observa ninguna ruptura. Por ello, se empieza a prescindir de esta secuenciación y a considerar el campaniforme como una simple adición artefactual, una moda.

El Calcolítico, también conocido como Edad del Cobre, es un periodo de transición entre el Neolítico y la Edad del Bronce, cuya cronología en Europa occidental se sitúa aproximadamente entre el 3500 y el 2200 a.C., con variaciones según las regiones. El término alude a la incorporación temprana del cobre metalúrgico en el repertorio tecnológico de las comunidades prehistóricas, aunque aún convivía con herramientas de piedra pulida, lo que da cuenta de un proceso gradual y desigual de cambio cultural y técnico.

En este periodo, las sociedades humanas experimentan transformaciones sustanciales:

Se intensifica la sedentarización, con poblados más estables y complejos.

Aparecen los primeros indicios de diferenciación social, expresados tanto en la arquitectura como en los ajuares funerarios.

Se consolidan las prácticas agrícolas y ganaderas, pero también surgen formas especializadas de producción artesanal (como la alfarería o la metalurgia).

Se desarrollan intercambios a larga distancia, tanto de materias primas como de objetos simbólicos (obsidiana, variscita, cobre, marfil, cerámica campaniforme).

El Calcolítico no fue un fenómeno homogéneo ni lineal: en algunas zonas coexistió con tradiciones neolíticas más conservadoras, mientras que en otras anticipó la complejidad social de la Edad del Bronce. No se trata simplemente de la “era del cobre”, sino de un tiempo de profunda reestructuración social, económica y territorial.

📍El Calcolítico en el contexto europeo

En el ámbito europeo, este periodo coincide con la expansión de fenómenos culturales de gran relevancia, como la Cultura de los túmulos (túmulos megalíticos en Bretaña, las islas británicas o el valle del Danubio), la consolidación de culturas megalíticas atlánticas, o el desarrollo de grandes recintos fosilizados y fortificados en Europa central y sudoriental.

También es un momento en el que surgen espacios de poder diferenciados, expresados en formas de arquitectura monumental, producción especializada, y en la aparición de lo que algunos autores interpretan como élites incipientes.

📍El Calcolítico en la península ibérica

En la península Ibérica, este proceso tiene rasgos propios: una notable densidad de poblados fortificados, una fuerte tradición megalítica (dolmenes, tholoi), una temprana explotación de minas de cobre (como las de Huelva), y un uso ritualizado del espacio funerario.

La coexistencia entre tradiciones neolíticas locales y novedades tecnológicas y sociales procedentes del Mediterráneo y del Atlántico genera un paisaje arqueológico extremadamente rico y variado. Es en este marco donde se inscriben Los Millares y Vila Nova de São Pedro, dos de los complejos más representativos del Calcolítico peninsular.

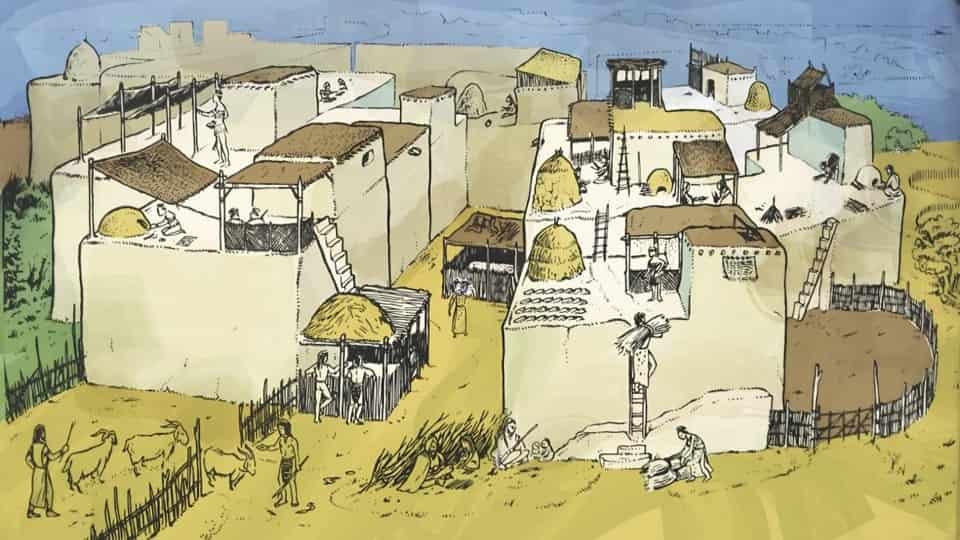

LOS MILLARES (Santa Fe de Mondujar, Almería), reconstrucción del poblado protegido por varias líneas de murallas y 13 fortines en las crestas montañosas próximas. Fuera de murallas la necrópolis con tumbas colectivas de falsa cúpula (tholos). Cultura Calcolítica (Cobre) desarrollada entre el 3.100 a.C. y el 2.200 a.C. ( hace 5.100 a 4.200 años).

Interpretaciones al calcolítico ibérico

Inicialmente, todos estos elementos fueron atribuidos por los investigadores a la influencia de unos supuestos colonizadores procedentes del Mediterráneo oriental. Así, Luis Siret creyó que eran consecuencia de la llegada de navegantes fenicios introduciendo por primera vez el término colonia para designar los asentamientos del sudeste español. (ver ref. Hernando Gonzalo, Almudena (1987-88). «Interpretaciones culturales del Calcolítico del sureste español. Estudio de las bases teóricas». Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada). Pere Bosch i Gimpera utilizó la teoría de los círculos culturales para explicarlo, asociando el despliegue cultural peninsular a la interrelación y subsiguiente evolución local de unos supuestos grupos norteafricanos que habrían cruzado el Mediterráneo durante el Neolítico; asimismo, consideraba íntimamente relacionados los complejos de Los Millares y Vila Nova. Georg y Vera Leisner criticaron esta argumentación, reformulando la idea de la llegada de colonos orientales.

Años después, tras la reexcavación de Los Millares y de otros poblados amurallados del área de Vila Nova, Sangmeister, Schubart y Blanco los atribuyeron a navegantes cicládicos, debido a su distribución relativamente cercana a la costa y a los parecidos arquitectónicos con las fortificaciones cicládicas. Incluso para los tholoi millarenses se hablaba de su relación con los cretenses de Plátano, en la llanura de Messara, correspondientes al Minoico antiguo y cuyo modelo habría sido importado por prospectores de metal.

Hoy en día, las tesis orientalistas han sido prácticamente abandonadas debido a que, en primer lugar, las dataciones hechas mediante carbono-14 han establecido la mayor antigüedad de los asentamientos occidentales y a que, en segundo, no hay objetos de procedencia oriental que revelen una interacción entre ambos extremos del Mediterráneo. Los primeros materiales de Oriente constatados en la península ibérica son las cerámicas micénicas encontradas en Llanote de los Moros, en Montoro (Córdoba), cuya datación es muy posterior, hacia el 1300 a. C.3 o el 1500 a. C.6 (las dataciones calibradas de Carbono 14 sitúan cronológicamente Vila Nova y Los Millares entre 3100-2200 a. C.). Por otro lado, los ídolos oculados, la cerámica acanalada o pintada y las coladas de cobre del sudeste peninsular tienen características propias, diferentes de los supuestos modelos orientales. Sí que han sido hallados objetos de procedencia norteafricana que evidencian la existencia de redes comerciales que se extendían al noroeste de África. (ver ref.Fullola, Josep Mª; Nadal, Jordi (2005). «Introducción a la prehistoria. La evolución de la cultura humana». Barcelona (primera edición) (Ed. UOC). p. 181.

El Calcolítico ibérico ha sido objeto de múltiples interpretaciones por parte de la historiografía arqueológica, especialmente desde mediados del siglo XX. A diferencia de otras etapas más bien definidas por rasgos materiales homogéneos, el Calcolítico en la península Ibérica es un mosaico de procesos locales, con cronologías, estructuras sociales y formas culturales muy distintas entre regiones. Esta diversidad ha generado debates intensos sobre el significado profundo de este periodo: ¿Estamos ante un mero tránsito entre el Neolítico y la Edad del Bronce, o ante el nacimiento de una verdadera complejidad social autóctona?

🏺 De la aldea a la jerarquía: ¿una revolución interna?

Durante décadas, la visión dominante presentaba el Calcolítico como una etapa evolutiva intermedia, marcada por la aparición de nuevas técnicas (metalurgia del cobre, cerámica campaniforme), pero todavía dentro de un marco igualitario heredado del Neolítico. Sin embargo, las investigaciones más recientes tienden a revisar esta imagen simplificadora.

Yacimientos como Los Millares o Vila Nova de São Pedro muestran evidencias de:

Fortificaciones monumentales.

Necrópolis organizadas jerárquicamente.

Especialización del trabajo.

Concentración del poder político y económico en determinados núcleos.

Estos elementos han llevado a muchos arqueólogos a hablar de una auténtica protolítica, es decir, una organización social incipiente basada en relaciones de dominación, en el control del territorio y en el acceso desigual a recursos estratégicos como el metal, la tierra fértil o los objetos de prestigio.

¿Innovación local o influencia externa?

Otro debate clave gira en torno al origen de estos cambios. Algunos investigadores defienden que la complejidad social calcolítica es una evolución interna del Neolítico ibérico, mientras que otros destacan la influencia de contactos mediterráneos y atlánticos (especialmente del Egeo, el norte de África y Europa central), que habrían introducido nuevas formas de organización, tecnología y cosmología.

Desde esta perspectiva, el Calcolítico sería una etapa de fusión y reconfiguración cultural, donde lo local y lo foráneo se combinan para generar nuevas realidades sociales. En este sentido, se ha hablado de una “aceleración histórica” propiciada por los intercambios de largo alcance y por la circulación de ideas, objetos y personas.

¿Estado, jefatura o comunidad compleja?

Por último, existe un debate conceptual sobre cómo nombrar y entender las estructuras sociales de este periodo. ¿Podemos hablar ya de «estados» o “protoestados”? ¿Son jefaturas tribales? ¿Son simplemente aldeas más grandes y complejas?

La mayoría de los estudios actuales tienden a evitar etiquetas rígidas, y prefieren hablar de formas de poder segmentado o escalonado, donde el control político se ejerce a través de redes de parentesco, alianzas territoriales y control ideológico (por ejemplo, a través de las necrópolis o del uso ritual del espacio).

El Calcolítico ibérico no es solo una etapa de cambio técnico, sino también un momento clave para entender el origen de las desigualdades, el poder y las redes de intercambio que caracterizarán las sociedades del Bronce. Sus interpretaciones son múltiples, pero todas coinciden en una idea esencial: en este periodo, la península Ibérica dejó de ser una tierra de aldeas neolíticas dispersas para convertirse en un espacio donde emergían núcleos organizados, interconectados y capaces de proyectar su poder sobre el territorio.

El Sureste: Los Millares

A partir del 3500 a. C. y hasta el 2250 a. C., según unos, o entre el 3100 a. C. y el 2200 a. C. aproximadamente, según otros, en el sudeste peninsular se desarrolló una gran complejidad cultural cuyo exponente principal fue el poblado de Los Millares. (ver ref.Gilman Guillén, Antonio. Veinte años de Prehistoria funcionalista en el sureste de España. p. 75.). La mayoría de los yacimientos relacionados con este grupo se distribuyen por la provincia de Almería y el sector oriental de la de Granada, llegando hasta Murcia (Cabezo del Plomo en Mazarrón) y el sur de la provincia de Alicante (Les Moreres en Crevillente). Esta zona resulta ser la más árida de Europa, aunque la desertización bien puede tener a la población humana de aquella época como factor importante, ya que recientes estudios faunísticos y palinológicos indican que el medio ambiente del III milenio a. C. era bastante más fértil que el actual.

Entre los numerosos focos culturales del Calcolítico ibérico, el sureste peninsular destaca por su precocidad, densidad arqueológica y grado de complejidad social alcanzado. En esta región, caracterizada por un clima seco, un paisaje accidentado y la proximidad a vetas minerales, surgió una red de asentamientos fortificados, necrópolis monumentales y sistemas defensivos que anticipan rasgos propios de sociedades organizadas jerárquicamente.

En este contexto florece Los Millares, situado en el término municipal de Santa Fe de Mondújar (Almería), a orillas del río Andarax. Descubierto en el siglo XIX y excavado sistemáticamente a lo largo del XX y XXI, Los Millares no solo es el yacimiento más representativo del Calcolítico en la península Ibérica, sino uno de los más importantes de Europa occidental para entender el paso de las sociedades neolíticas a formas incipientes de centralización política y territorial.

Los Millares ofrece un ejemplo único de urbanismo prehistórico planificado: un gran poblado con varias líneas de muralla concéntricas, numerosas viviendas, una extensa necrópolis de tumbas colectivas tipo tholos y un cinturón periférico de fortines que controlaban el acceso y el entorno inmediato. Todo ello sugiere una organización social compleja, con capacidad para movilizar mano de obra, gestionar recursos y sostener una estructura de poder estable.

El desarrollo de esta cultura se explica por la posición estratégica del enclave —en una vía de paso natural entre la costa y el interior—, pero también por su acceso a materias primas valiosas, como el cobre, cuya explotación y circulación parece haber estado centralizada en manos de una élite local.

En definitiva, el sureste ibérico durante el Calcolítico no fue un simple foco cultural, sino una región pionera en el surgimiento de formas de complejidad social, cuyo estudio nos permite entender el paso de la aldea al núcleo fortificado, del clan al linaje dirigente, y del espacio comunitario al territorio controlado.

El poblamiento de Los Millares: arquitectura defensiva y organización planificada

El poblado de Los Millares constituye uno de los ejemplos más impresionantes de asentamiento fortificado prehistórico en la península Ibérica. Su diseño urbano no responde al crecimiento espontáneo o a una agregación dispersa de viviendas, sino a un modelo planificado y defensivo, adaptado tanto a la topografía como a las necesidades estratégicas de la comunidad que lo habitaba.

Un sistema de fortificación múltiple

El rasgo más sobresaliente del poblamiento es su complejo sistema de murallas. Los Millares cuenta con al menos tres líneas concéntricas de murallas construidas con piedra seca, reforzadas con bastiones semicirculares que sobresalen del perímetro y torres defensivas. Estos elementos no solo dificultaban el acceso, sino que permitían una defensa activa, con vigilancia y posibles puntos de ataque.

El acceso principal estaba cuidadosamente controlado mediante un pasillo en recodo, una especie de embudo entre muros, pensado para ralentizar a los atacantes y exponerlos al fuego defensivo desde varias direcciones.

Este dispositivo defensivo se completa con la existencia de más de una docena de fortines periféricos, situados a varios cientos de metros del núcleo principal. Estos fortines no eran viviendas, sino puestos de control y vigilancia, probablemente habitados de forma estacional por pequeños destacamentos. Su función era doble: anticipar cualquier amenaza exterior y controlar los movimientos dentro del territorio.

🏞️ Ubicación y emplazamiento

El asentamiento se sitúa sobre una colina amesetada, limitada naturalmente por los barrancos de la rambla de Huéchar y el río Andarax, lo que ofrecía una protección natural por varios flancos. Este emplazamiento elevado permitía controlar visualmente el entorno, incluyendo rutas de acceso desde el interior de la provincia hacia la costa. La elección del lugar no fue casual: se trataba de una posición defensiva privilegiada, ideal para vigilar el territorio y controlar los recursos circundantes.

Frente a un poblamiento muy disperso y de débil densidad demográfica de la etapa anterior, se implantó un modelo polarizado en torno a yacimientos de entidad y con cierto grado de urbanización, desde los que se vertebraba la explotación de sus respectivos territorios. Como ejemplos se pueden mencionar: los Millares, en el valle del Andarax; Almizaraque, en el bajo Almanzora; Terrera Ventura, en el área de Tabernas; el Tarajal, en el campo de Níjar; el Malagón, en el altiplano de Chirivel.

Dentro del recinto amurallado se han documentado zonas residenciales organizadas en terrazas, con viviendas de planta circular u oval, levantadas con muros de mampostería y cubiertas vegetales o de barro. Los espacios domésticos se articulaban alrededor de áreas comunes y caminos internos que conectaban distintas partes del poblado. También se han hallado estructuras dedicadas a tareas productivas, como hornos, silos y áreas de trabajo del cobre.

La planificación del poblamiento sugiere un grado notable de cohesión comunitaria y control centralizado, ya que el mantenimiento de murallas, caminos y accesos requería de una gestión colectiva del espacio y de los recursos.

La fortificación no se explica únicamente por un contexto de amenaza militar. Su presencia también expresa una forma de organización social en la que el control del espacio, la defensa del territorio y la exhibición de poder arquitectónico formaban parte de la identidad colectiva. Las murallas y fortines, además de proteger, comunicaban una idea de autoridad, jerarquía y pertenencia.

Los Millares, en este sentido, no es solo un poblado fortificado: es una manifestación arquitectónica de una nueva forma de vida, más compleja, más estructurada y más consciente de su relación con el territorio.

LOS MILLARES, reconstrucción digital de la que sin duda fue la PRIMERA CIUDAD de la Península Ibérica. Está situada sobre un espolón montañoso cuyas paredes caen a pico hasta la rambla de Huechar y el rio Andarax, entonces con caudal constante y navegable hasta su desembocadura en un amplio estuario hoy desaparecido bajo el delta formado por arrastres.

No fueron grandes focos de población, ya que su extensión normal rondaba la hectárea (excepto en los Millares, con una extensión de 4 a 5 ha de caserío). Es muy importante destacar el carácter permanente de estos poblados, demostrado por la existencia de murallas, las estructuras habitacionales con zócalo de piedra y el binomio necrópolis-poblado.

Las viviendas de Los Millares: estructura doméstica y vida cotidiana en el Calcolítico

El núcleo habitacional del yacimiento de Los Millares revela una imagen clara y coherente de cómo vivía una sociedad compleja del Calcolítico. Las viviendas excavadas hasta ahora permiten reconstruir tanto la organización interna del poblado como las dinámicas sociales de sus habitantes.

🏠 Estructura arquitectónica

Las casas eran principalmente de planta circular u oval, con diámetros variables —en general entre 3 y 5 metros—, aunque también se han documentado formas más alargadas. Estaban construidas con muros de mampostería de piedra unida con barro, y se cubrían probablemente con techumbres vegetales apoyadas en postes de madera, creando espacios resistentes y sencillos.

Los suelos eran de tierra apisonada, y en ocasiones aparecen estructuras internas como hogares, bancos corridos adosados a los muros o pequeñas plataformas que podrían haber servido para cocinar, sentarse o depositar objetos. Las casas solían agruparse en manzanas o conjuntos, separadas por calles estrechas o pasillos que permitían la circulación dentro del asentamiento.

Son de planta circular con zócalo de piedra, carecen de compartimentación interior, tienen hasta 6 metros de diámetro y presentan una dispersión aleatoria. Chapman, tomando como referencia la extensión de Los Millares y el número mínimo de defensores necesarios para rentabilizar sus imponentes fortificaciones, propone la cifra de unos 1000-1500 habitantes, lo que, para él, justifica la adjudicación a este centro del calificativo de “protourbano”. Estos rasgos generales son apreciables en otros yacimientos como el Cerro de la Virgen de Orce, El Malagón, Campos y Almizaraque.

🛠️ Funcionalidad y entorno doméstico

Dentro y fuera de las viviendas se han hallado evidencias de actividades cotidianas, como molinos de mano (para triturar grano), herramientas de sílex, punzones, fragmentos cerámicos y escorias de fundición de cobre. Esto sugiere que las tareas productivas —incluidas algunas metalúrgicas— no estaban necesariamente relegadas a espacios separados, sino que muchas actividades se realizaban en un entorno doméstico polivalente.

Es probable que las viviendas estuvieran organizadas en torno a unidades familiares extensas o linajes, aunque no existen pruebas concluyentes de grandes diferencias internas entre casas, lo cual podría indicar un cierto grado de equidad dentro del núcleo central, en contraste con la posible jerarquización expresada en la necrópolis o en el control del entorno exterior.

Interpretación social

La uniformidad relativa en el tamaño y disposición de las casas sugiere una estructura barrial o comunal, pero no debe confundirse con una sociedad igualitaria. El contexto fortificado, el control territorial y la necrópolis con tumbas diferenciadas indican que el poder no residía en la arquitectura doméstica, sino en el acceso a funciones especializadas, al ritual funerario y al control del trabajo.

Las viviendas, por tanto, nos hablan no solo de refugio o habitabilidad, sino también de una forma de organización social donde lo doméstico y lo productivo estaban entrelazados, y donde la arquitectura era funcional, pero integrada en un urbanismo colectivo planificado.

Las necrópolis

Una de las características más sobresalientes del yacimiento de Los Millares es la extensa y monumental necrópolis que rodea el asentamiento. Situada en las zonas periféricas al núcleo fortificado, esta necrópolis es una de las más importantes de Europa occidental en el contexto del Calcolítico, tanto por su tamaño como por la complejidad de sus tumbas y los rituales funerarios asociados.

⚱️ Un cementerio colectivo de tumbas tipo tholos

Se han documentado más de 80 estructuras funerarias, principalmente del tipo tholoi: cámaras circulares de piedra cubiertas por una falsa cúpula (bóveda por aproximación de hiladas), precedidas en muchos casos por un pasillo o corredor de acceso (dromos), y en ocasiones rodeadas por anillos o muros concéntricos de piedra que delimitaban el espacio funerario.

Estas tumbas eran de uso colectivo y reutilizable, lo que sugiere que funcionaban como panteones familiares o de linaje. En su interior se han encontrado los restos de múltiples individuos, dispuestos en diferentes niveles, lo que indica que los enterramientos se producían a lo largo del tiempo y que las estructuras tenían un valor duradero dentro del tejido social.

Se sitúan indefectiblemente en las inmediaciones de los poblados y están formadas por enterramientos megalíticos colectivos, tipo tholos en las comarcas bajas y cercanas a la costa, así como también cuevas e hipogeos hacia el interior. Suelen tener amplias cámaras circulares de hasta 6 metros de diámetro, pasillos de acceso y cubiertas cupulares. A veces, las cámaras se complementan con camaretas laterales secundarias. Los pasillos suelen aparecer segmentados a base de losas perforadas. Las cubiertas adoptan la forma de falsa cúpula, por aproximación de hiladas, afianzándose su construcción mediante el uso de un pie central.

En los Millares se han descubierto unas 90 tumbas, casi todas de cúpula (tholoi), excepto media docena que presentan cubierta monolítica plana. Los osarios se sitúan en la cámara, en el corredor o incluso en las camaretas. En determinados monumentos pueden llegar a corresponder a un centenar de individuos, aunque en otros no alcancen la decena, situándose la media en torno a 20. Las ofrendas están diseminadas, sin que resulte posible asociarlas a enterramientos concretos. Entre ellas hay cerámica lisa y decorada, herramientas líticas talladas y pulimentadas, piezas de adorno algunas veces sobre materiales exóticos, herramientas y armas de cobre, ídolos de piedra y hueso, etc. Este tipo de enterramientos nos pone de relieve una estructura de comunidad en grupos de parentesco, en que cada linaje o grupo de filiación contaba con un panteón que sería también signo externo de su respectivo grupo familiar.

Ajuares y diferenciación social

Junto a los restos humanos se han hallado ajuares funerarios que incluyen cerámica decorada, cuchillos de sílex, puntas de flecha, hachas de piedra pulida, objetos de cobre, abalorios de marfil o variscita, y elementos de adorno personal como collares, brazaletes o cuentas.

La presencia y calidad de estos ajuares varía significativamente, lo que ha llevado a los investigadores a interpretar la necrópolis como un reflejo de una sociedad jerarquizada, donde ciertos grupos o individuos gozaban de un estatus superior. Las tumbas más monumentales, situadas en posiciones destacadas y con acceso más complejo, estarían destinadas a élites o figuras de prestigio, mientras que otras más modestas corresponderían a sectores menos influyentes.

Función simbólica y territorial

Más allá de su función funeraria, la necrópolis de Los Millares cumplía una importante función simbólica y territorial. Al estar situada en torno al poblado y junto a los caminos de acceso, las tumbas actuaban como marcadores de identidad colectiva y como expresiones visibles de la memoria y el poder del grupo.

Este uso del espacio funerario como elemento de prestigio, memoria ancestral y control del territorio es un fenómeno común en muchas sociedades calcolíticas europeas, pero en Los Millares adquiere una escala sin precedentes en el contexto peninsular.

La necrópolis de Los Millares no es solo un campo de enterramiento: es una arquitectura de la memoria, donde se inscriben los lazos familiares, el acceso al prestigio, el control de los rituales y la afirmación de poder. En sus tumbas, Los Millares dejó testimonio de una sociedad en transformación, que ya intuía la desigualdad y la permanencia más allá de la vida.

Útiles

La cultura material hallada en Los Millares y otros yacimientos del sureste peninsular como Almizaraque refleja una sociedad con una tecnología plenamente consolidada y una clara división funcional del trabajo artesanal. Aunque la mayoría de los objetos eran producidos en un contexto doméstico, algunas evidencias sugieren incipientes formas de especialización y distribución regional, rasgo característico de sociedades en proceso de jerarquización.La gran mayoría de los artefactos y adornos hallados en los yacimientos fueron elaborados localmente. Las cerámicas son muy toscas, aunque, a veces, presentan engobes rojos o negros (a la almagra). Normalmente es lisa, salvo en el caso de los llamados vasos simbólicos, decorados con motivos oculados o soliformes.

También existen algunas vasijas pintadas.

Entre los útiles líticos destacan largas láminas de sílex con anverso facetado y, sobre todo, puntas de flecha losángicas, cruciformes con pedúnculo y de profundísima base cóncava. Hay también puñales y alabardas, pero son excepcionales. El pulimento de piedra se reservaba para hachas, azuelas y algunos ídolos (antropomorfos, placa, betilos). Se puede deducir la existencia de unas redes de distribución de materia prima lítica.

En hueso y asta abundan punzones, agujas y espátulas, siendo raros los adornos (como alfileres y botones) y los ídolos, de los que se atestigua, no obstante, un buen lote de tipo oculado en Almizaraque.

La producción de estos bienes era de carácter doméstico: hay constancia de actividades artesanales, como la talla del sílex, en el interior de las viviendas de Almizaraque y los Millares. Sin embargo, ciertos datos sugieren la aparición de especialistas, ya que algunas cerámicas de estos dos poblados, alejados entre sí 80 km, parecen proceder de un mismo taller, según los análisis de pasta.

🏺 Cerámica: entre la funcionalidad y el simbolismo

La cerámica encontrada en Los Millares es en su mayoría tosca y de factura sencilla, modelada a mano y cocida en hornos rudimentarios. Sin embargo, no por ello carece de interés:

La cerámica lisa es la más abundante, aunque algunas piezas presentan engobes rojos o negros, especialmente mediante la técnica del engobe a la almagra, aplicada para obtener acabados más brillantes o decorativos.

Existen vasijas pintadas en casos excepcionales, probablemente asociadas a contextos rituales o de prestigio.

Destacan los llamados “vasos simbólicos”, decorados con motivos oculados (ojos esquemáticos) o soliformes (rosetas o soles), que han sido interpretados como elementos rituales o ideológicos, vinculados quizás a creencias astrales o protectoras.

Industria lítica: precisión técnica y redes de intercambio

En el ámbito de la lítica tallada, se observa una tradición técnica bien asentada:

Se han hallado láminas de sílex de gran tamaño, con anverso facetado y gran regularidad en el tallado.

Las puntas de flecha son uno de los objetos más característicos, con tipologías muy definidas: losángicas, cruciformes con pedúnculo y otras de base cóncava profundamente reentrante.

Aunque menos frecuentes, también aparecen puñales y alabardas, lo que sugiere el inicio de una tecnología armamentística incipiente.

El pulimento de piedra estaba reservado para útiles como hachas, azuelas y algunos ídolos, cuya función podía ser tanto práctica como simbólica. La dispersión de ciertos tipos de sílex sugiere redes de distribución de materias primas, y probablemente también de objetos acabados, lo que refleja una cierta organización económica supralocal.

Objetos en hueso y asta: funcionalidad cotidiana

La industria ósea también tuvo un lugar relevante en la vida cotidiana:

Se han documentado punzones, agujas, espátulas, utilizados para el trabajo textil, la alimentación o tareas artesanales finas.

Son más raros los objetos decorativos, aunque hay testimonios de alfileres, botones y pequeños ídolos en materiales orgánicos.

En yacimientos como Almizaraque, se ha recuperado un conjunto significativo de ídolos oculados tallados en hueso, lo que refuerza la conexión entre la artesanía y las creencias simbólicas.

🛠️ Producción y organización artesanal

En líneas generales, la fabricación de estos objetos era de carácter doméstico: se han hallado talleres de talla lítica en el interior de las viviendas tanto en Los Millares como en Almizaraque, lo que indica una producción integrada en la vida cotidiana. Sin embargo, hay indicios que apuntan a una incipiente especialización artesanal:

Análisis de la pasta cerámica de algunos recipientes hallados en Los Millares y Almizaraque —separados por más de 80 km— muestran similitudes químicas que podrían indicar la existencia de un mismo taller o tradición alfarera compartida.

Esto plantea la hipótesis de que ciertas formas de producción (al menos la cerámica más elaborada o ritual) estaban centralizadas en manos de artesanos especializados, lo cual implica un nivel organizativo superior al doméstico.

La cultura material de Los Millares revela una sociedad técnicamente avanzada, con un amplio dominio de la piedra, el hueso y la cerámica, y con signos de distribución regional, simbolismo ritual y diferenciación en los procesos de producción. Aunque la producción seguía siendo mayoritariamente doméstica, estos indicios de especialización y circulación de bienes refuerzan la idea de un sistema social en transformación, que va más allá de la mera subsistencia y apunta hacia formas más complejas de economía, identidad y prestigio.

Metalurgia

La introducción del trabajo del cobre en la península Ibérica marca uno de los hitos fundamentales del Calcolítico, y el yacimiento de Los Millares representa uno de los centros más avanzados de esta nueva tecnología en el occidente europeo. La metalurgia no sustituyó de inmediato a los materiales tradicionales, como la piedra o el hueso, pero sí introdujo formas nuevas de producir, intercambiar y ejercer poder que marcaron profundamente la evolución de las sociedades calcolíticas.

🛠️ El cobre como innovación técnica

La metalurgia en Los Millares se centró exclusivamente en el trabajo del cobre, el primer metal conocido y utilizado por las comunidades prehistóricas. Este mineral podía obtenerse en estado nativo o a través de la fundición de minerales como la calcopirita o la malaquita, presentes en las vetas del sureste ibérico, especialmente en zonas cercanas como la Sierra de Gádor o la cuenca minera de Almería.

Los objetos metálicos hallados en Los Millares incluyen:

Punzones y punzones planos.

Agujas.

Alfileres o elementos de adorno.

Cinceles o pequeños instrumentos de corte.

No se trata aún de una metalurgia orientada a la fabricación de armas, sino más bien de objetos utilitarios o simbólicos, lo que subraya el carácter experimental, artesanal y socialmente limitado del uso del metal en esta fase inicial.

🔥 Técnicas metalúrgicas: fundición y martilleo

Los análisis de escorias y fragmentos de crisoles encontrados en el yacimiento muestran que los habitantes de Los Millares conocían y practicaban la fundición del mineral en pequeños hornos o fuegos controlados, utilizando recipientes cerámicos resistentes al calor. El cobre fundido se vertía en moldes o se trabajaba por martilleo en frío y posterior recocido, una técnica que permitía dar forma y reforzar el metal tras su endurecimiento.

Estas actividades no eran comunes en todas las viviendas, lo que sugiere la posible existencia de zonas específicas para el trabajo del metal, o incluso de artesanos especializados dentro de la comunidad.

El valor simbólico y social del metal

Más allá de su uso práctico, el cobre tenía en esta etapa un valor simbólico y social elevado. Su rareza relativa, su brillo y su resistencia lo convirtieron en un material asociado al prestigio, al ritual y al estatus. En algunos enterramientos se han hallado objetos de cobre como parte del ajuar funerario, lo que indica que su posesión estaba probablemente restringida a ciertos individuos o grupos de poder.

Así, la metalurgia no solo transformó la técnica, sino también las estructuras de poder: quien controlaba el acceso a los minerales, los procesos de fundición o la distribución del metal, acumulaba una forma nueva de autoridad dentro de la comunidad.

La metalurgia pudo ser, en algún caso, exclusiva de unos pocos especialistas y estar relativamente centralizada. Pero la producción de objetos de metal no fue grande, limitándose a fabricar herramientas como hachas planas, cinceles, leznas y sierras, así como algunas armas: puñales triangulares y navajas curvas.

La existencia de cobre trabajado en Los Millares y su comparación con objetos similares hallados en otros yacimientos del sur y sureste peninsular sugiere la integración del asentamiento en redes de intercambio a media y larga distancia. Algunas piezas metálicas o materias primas podrían haber circulado entre comunidades conectadas, lo que implicaba una organización del territorio mucho más densa y articulada de lo que se pensaba para este periodo.

En el caso de El Malagón, los filones de cobre cercanos parecen explicar su emplazamiento. Cabría pensar entonces en la posibilidad de la existencia de poblados mineros especializados en obtener la materia prima, como El Malagón y El Hártela, pero en estos solo hay mínimas trincheras, al contrario de lo que sucede en los Balcanes, donde se atestiguan enormes minas. (ver ref.«El calcolítico en la Península Ibérica (España)». Artehistoria. Archivado desde el original.).

En casi todos los asentamientos hay indicios de actividades metalúrgicas. En Almizaraque se detectan en bastantes cabañas, lo que nos indica el ámbito familiar de tal práctica, pero en Los Millares ha llegado a individualizarse un amplio taller rectangular en el que puede seguirse con detalle todo el proceso de trabajo metalúrgico. Tal vez esto sea indicio de la existencia de especialistas autónomos dedicados a estos menesteres.

La metalurgia del cobre en Los Millares no fue una actividad masiva ni generalizada, pero sí un elemento transformador que sentó las bases de nuevas relaciones de producción, nuevas formas de prestigio y nuevas dinámicas sociales. A través del control del metal, el Calcolítico dio sus primeros pasos hacia una economía más compleja, donde la tecnología empezaba a convertirse en un factor de diferenciación social.

La sociedad de Los Millares: jerarquía, especialización y poder en el Calcolítico

El estudio del poblamiento, la arquitectura funeraria, los ajuares y la organización productiva del yacimiento de Los Millares revela la existencia de una sociedad compleja y jerarquizada, muy alejada del modelo igualitario que caracterizaba a muchas comunidades neolíticas anteriores. A finales del IV y durante el III milenio a.C., Los Millares representó una forma social intermedia entre la aldea comunitaria y la jefatura tribal, con signos claros de diferenciación de roles, acceso desigual a recursos y estructuras incipientes de autoridad.

A partir del cementerio de los Millares puede afirmarse que la sociedad calcolítica del sureste estaba en proceso de jerarquización. En principio, una necrópolis megalítica se correspondería con una sociedad segmentaria en la que cada tumba es patrimonio de un grupo familiar de entre los varios que, en régimen de igualdad, se aglutinan en una unidad superior. Pero Chapman ha advertido que en Los Millares:

- No todas las tumbas cuentan con la misma riqueza de ajuares, concentrándose en unas pocas los suntuarios: cerámicas simbólicas, elementos importados (ámbar, marfil, cáscara de huevo de avestruz), piezas metálicas, objetos campaniformes, etc.

- En el interior de los sepulcros hay zonas en que se concentran las ofrendas más destacadas, tal vez para individualizar a ciertos individuos de los demás.

- Algunos monumentos denotan mayor complejidad arquitectónica, lo que supone una mayor inversión de trabajo.

- Las tumbas más ricas y complejas están más cerca de la muralla.

Todo ello se podría interpretar como testimonio de la aparición de unas élites en el contexto de una sociedad incipientemente jerarquizada, de la que faltarían otros tipos de evidencias arqueológicas, como serían edificios singulares o viviendas realmente distinguidas por concentraciones excepcionales de riqueza.

Estructura social jerarquizada

Los distintos elementos arqueológicos —como las tumbas monumentales, los fortines periféricos, los ajuares diferenciados o la planificación del poblado— permiten deducir la existencia de una organización social piramidal. Aunque no hablamos aún de un “Estado”, sí se puede hablar de:

Grupos dirigentes o linajes de prestigio, identificados por su enterramiento en tholoi más complejos y con ajuares más ricos (objetos metálicos, ídolos, cerámica simbólica).

Especialistas técnicos, como alfareros o metalúrgicos, posiblemente reconocidos por su conocimiento y control de ciertas técnicas productivas.

Población general que ocupaba viviendas de tamaño estándar, participaba en tareas agrícolas, ganaderas, artesanales o de construcción colectiva.

Esta estratificación social parece reflejarse más en el ámbito funerario y productivo que en el doméstico, donde las casas no muestran diferencias tan marcadas en cuanto a tamaño o disposición.

División del trabajo y especialización

La existencia de talleres líticos y metalúrgicos, así como la posible circulación de cerámicas producidas en talleres comunes (como sugieren los análisis de pasta), indican una incipiente especialización del trabajo, con algunos individuos o grupos dedicados a tareas específicas:

Talla de sílex y producción de útiles líticos.

Fundición y moldeado del cobre.

Producción cerámica (incluyendo vasos simbólicos).

Elaboración de ídolos y objetos de adorno en hueso, piedra o marfil.

Esta diferenciación funcional, aún dentro de una economía de base agrícola, indica una sociedad capaz de organizar el trabajo por competencias, una característica fundamental en el camino hacia estructuras más complejas.

Control territorial y poder político

La existencia de un sistema defensivo altamente desarrollado —tres murallas concéntricas, fortines exteriores, pasillos en recodo— no responde únicamente a amenazas externas, sino también a la necesidad de organizar, proteger y mostrar el control sobre un territorio definido.

Este dominio del espacio sugiere la presencia de una élite dirigente que:

Coordinaba la construcción y mantenimiento de las defensas.

Organizaba la producción y almacenamiento de recursos.

Posiblemente regulaba el acceso a ciertos bienes (como el cobre o los ídolos).

Controlaba rutas de intercambio o alianzas con otros núcleos.

La combinación de poder militar, religioso (por control del rito funerario) y económico indica una autoridad centralizada, aunque aún basada en redes familiares o tribales más que en instituciones permanentes.

Ideología y cohesión social

Elementos como los ídolos oculados, los vasos simbólicos y el carácter monumental de la necrópolis apuntan a una ideología compartida, probablemente basada en el culto a los ancestros, la protección mágica y la legitimidad del linaje. Esta dimensión simbólica era crucial para reforzar el orden social y justificar las diferencias de estatus dentro de la comunidad.

Además, la participación colectiva en la construcción de murallas, fortines y tumbas sugiere una forma de cohesión social basada en el trabajo comunitario, aunque estructurada jerárquicamente.

La sociedad de Los Millares representa un modelo pionero de organización social compleja en la península Ibérica. A medio camino entre la comunidad agrícola y el estado primitivo, Los Millares muestra ya formas de jerarquía, especialización y liderazgo, basadas en el control del territorio, la producción y los rituales funerarios. Fue una sociedad en transformación, que anticipa muchas de las dinámicas que dominarán el Bronce y la protohistoria peninsular.

LOS MILLARES, reconstrucción de la puerta principal del conjunto. Parte de las murallas, tumbas y fortines han sido excavadas. En un sector alejado del área arqueológica, se han reconstruido a su tamaño real chozas, murallas, torres y tumbas para su visita. (Fuente: Patrimonio Urbano Almeriense)

Las necrópolis

Como en tierras almerienses, se implanta el binomio poblado-necrópolis. Otra característica es la generalización de los monumentos de cúpula o tholoi, sin embargo, ello no supuso ruptura respecto al pasado, porque muchísimos de los grandes dólmenes anteriores se siguieron usando, tal es el caso de Anta Grande de Olival da Pega, en Reguengos (Portugal). Otros dólmenes, como el de Comenda de Igreja, se vieron sustituidos por los modernos tholoi, pero que se construyeron en el interior de los mismos túmulos, acreditando la persistencia del carácter sagrado de los respectivos lugares.

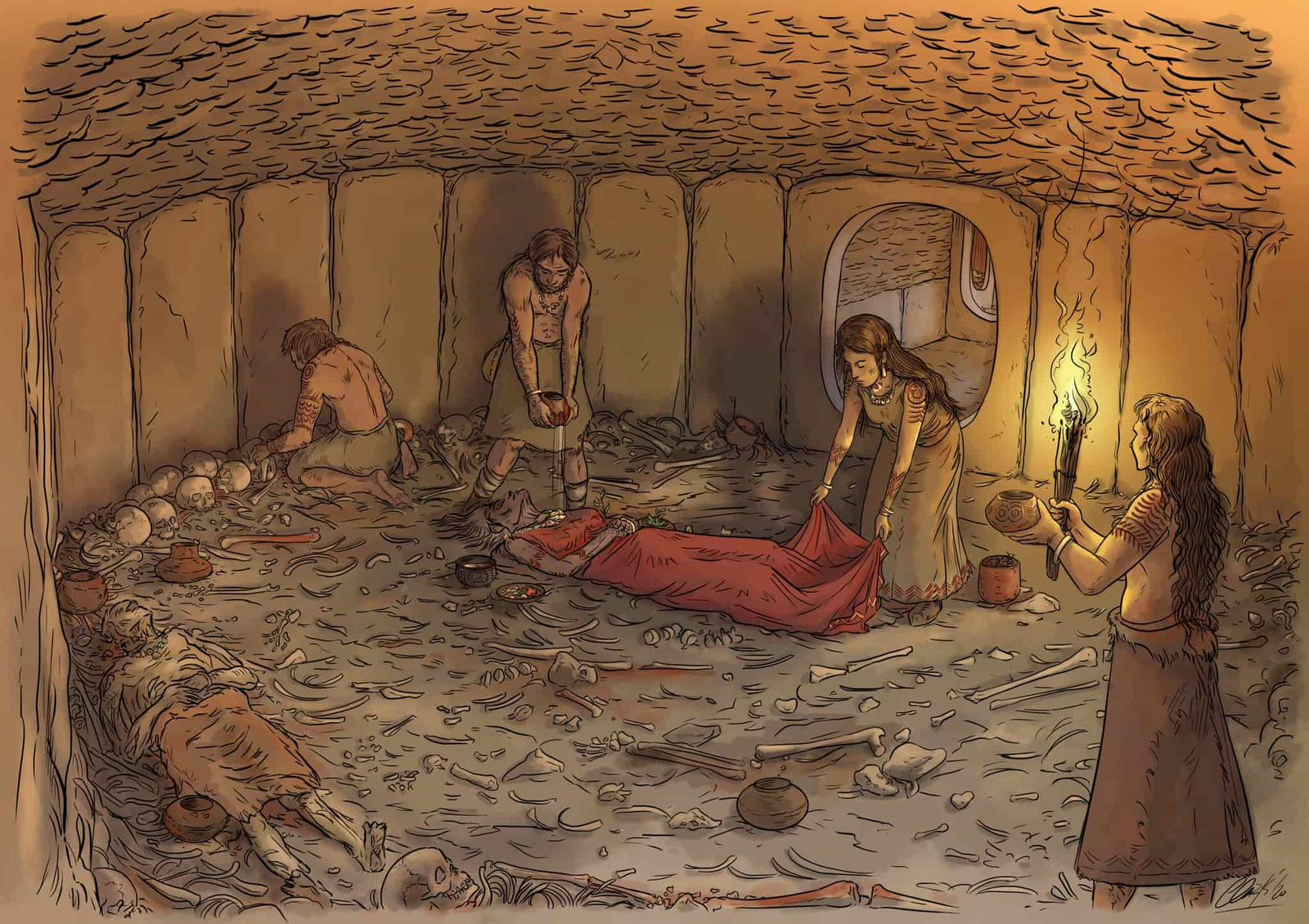

LOS MILLARES cámara sepulcral colectiva. Recreación de un enterramiento en un tholos, estructuras, ritos, objetos procedentes de Egipto y Medio Oriente apuntan a que los millarenses tuvieron contactos comerciales con el Mediterráneo Oriental…..pero sobre el 2.300 antes de Cristo

En la zona del Tajo final también fueron comunes los enterramientos en cuevas artificiales excavadas en la roca, pudiéndose poner de ejemplos los de Alapraia y Palmela. El momento culminante de su utilización debió ser la Edad del Cobre, los ajuares son de esta época y del campaniforme, pero su origen se retrotrae al Neolítico, lo que prueba la continuidad funeraria.

Ritos funerarios

Se trata de sepulturas colectivas, probablemente correspondientes a distintos linajes familiares, lo cual no representa diferencia alguna respecto al ritual megalítico anterior. Sin embargo, hay ciertos cambios, no solo en unos ajuares específicos de esta época, sino también en la subdivisión del espacio interno de las sepulturas mediante camaretas o nichos, respondiendo esto tal vez a una necesidad social de individualizar a ciertos personajes. Un ejemplo en este sentido lo proporciona el sepulcro de cúpula número 3 de Alcalar, en el Algarve. En uno de sus nichos se recuperó un ajuar excepcional, constituido por alabardas, hachas, sierras y otros objetos de cobre.

Permanece la estructura de la sociedad segmentaria anterior, pero la progresiva complejidad económica de los grupos del Cobre estimula la aparición de dirigentes, cuyas tumbas, sin ser individuales, se diferencian del resto.

Los ajuares

Los materiales que se detectan en los enterramientos coinciden con los domésticos, pero se observa cierta especialización. Como en la etapa megalítica anterior, el sílex es importante: las pequeñas puntas de flecha y los microlitos son sustituidos por puntas de base cóncava o recta con retoque invasor. También en sílex se encuentran grandes láminas retocadas y en la Extremadura portuguesa son muy importantes las alabardas de sílex, que se tallan bifacialmente. La cerámica en los tholoi del Algarve y el Guadiana-Guadalquivir se distingue sobre todo por los platos de “borde almendrado”. El motivo decorativo de los ojos comparece en todo tipo de objetos, siendo distintivos de las llamadas “cerámicas simbólicas”. También encontramos hachas y azuelas de piedra pulimentada, piezas de cobre (primero las hachas planas y luego puñales de lengüeta y puntas palmela en la fase campaniforme). Encontramos también adornos como colgantes, cuentas de collar de piedra y, excepcionalmente, de oro y marfil. Sin embargo, las piezas funerarias clave del Suroeste son los ídolos, que son auténticas manifestaciones de religiosidad. Los ídolos tienen rasgos antropomorfos y pueden fabricarse en arcilla, pizarra, hueso e incluso marfil.

Vasija decorada con el «idolo de los ojos de buho», Los Millares (Almeria), Cultura Calcolitica (cobre), la más antigua ciudad de la Península Ibérica.

Entre los más abundantes se encuentran los ídolos-placa de pizarra con abigarrada decoración, cuyo origen se sitúa en las últimas etapas neolíticas. A partir de la Edad del Cobre se individualizan los hombros y la cabeza, se les dotará de ojos y mantendrán una perforación para colgar. Son uno de los elementos más representativos del Suroeste peninsular.

Otros ídolos en la misma línea decorativa son los báculos o bastones, que tienen forma de maza. Otros ídolos son los betilos, cilíndricos y suelen ser de caliza muy blanca. Muestran en una de sus caras la típica decoración de ojos circulares.

En el caso de los ídolos-falange, los ojos aparecen grabados o pintados. Este modelo es también frecuente en el Sureste.

Los ídolos, en general, aluden mayoritariamente a un mismo símbolo: la “divinidad de los ojos”. ¿Quién era esa divinidad y cuál era su significado? Se trata, por regla general, de un personaje femenino, lo cual ha servido para identificarlo con la diosa Madre o diosa de la Tierra de las comunidades campesinas neolíticas. La diosa, en tal sentido, sería como Ceres o Cibeles, se presenta como garante de riqueza, de fecundidad, de buenas cosechas. Para algunos autores resulta problemático que la mayoría de las estatuillas de esta diosa aparezcan en un panteón funerario, por lo que ven en ellas representaciones de aves nocturnas, como la lechuza (los “tatuajes” de los oculados corresponderían al disco facial de estas rapaces). Childe defiende una postura conciliadora: “parece que la antigua diosa de la fertilidad se hubiera transformado en una diosa de la muerte”, tal vez como una diosa de la resurrección. Por último, los ídolos se esgrimieron como base de los planteamientos orientalistas, porque hay ídolos-placa en Chipre y símbolos oculados en los Balcanes y Chipre, incluso se puede hablar de paralelos intermedios en Sicilia. No obstante, en la actualidad no existe en la Península ni un solo caso de importación oriental. Tal vez, bajo la relativa unidad formal de estos objetos, subyace un mismo simbolismo y contenido religioso en el Mediterráneo.

Ídolo-Placa prehistórico antropomorfo. Piedra arenisca. Sección plana. Calcolítico. Procedente del Dolmen de Garrovillas (Garrovillas de Alconétar, provincia de Cáceres, Extremadura, España). Desconocido – Marbregal, 12-12-2007. CC BY-SA 3.0.

El Calcolítico en la Tierras del Interior: la Meseta y el norte de Portugal

Durante buena parte del siglo XX, los estudios sobre el Calcolítico en el interior de la península Ibérica —la Meseta y zonas del norte de Portugal— estuvieron marcados por la idea de un «vacío cultural», es decir, de una supuesta ausencia de asentamientos complejos y de cultura material comparable a la del sureste o suroeste peninsular. Sin embargo, los avances en la investigación arqueológica han desmontado esta visión. Hoy en día se reconoce la existencia de una red de pequeños poblados, estructuras funerarias y objetos materiales que revelan una dinámica cultural rica y con rasgos propios, aunque más dispersa y menos monumental.

Hace años se hablaba de “vacío cultural” en las tierras del interior. Hoy día la situación es distinta, pudiéndose aludir a la existencia de grandes analogías en cuanto al material arqueológico con el sureste y suroeste. Cabría reconocer, incluso, un grado de complejidad cultural comparable a los focos periféricos de la Península.

Las innovaciones son muy difíciles de valorar, porque se desconoce en buena medida la etapa previa. Esta situación hizo que se recurriera al difusionismo o al colonialismo para explicar la génesis del horizonte del Cobre en la Meseta, de esta manera se justificaba la existencia de materiales arqueológicos parangonables con los de algunas estaciones del sur de Portugal, como los siguientes: platos de borde almendrado de una serie de pequeños poblados de los alrededores de Plasencia (Cáceres), o más al este, en el Castillo de las Herencias (Toledo), cuya distribución no alcanzó a desbordar el sistema Central; en segundo lugar, ciertas “cerámicas simbólicas” de los yacimientos zamoranos de Las Pozas o de los Paradores de Castrogonzalo; en tercer término, ciertas decoraciones cerámicas, como los triángulos punteados; puntas líticas talladas de base recta o cóncava; ciertos ídolos oculados en hueso, procedentes de Las Pozas o de la Cueva de la Vaquera (Segovia), aunque en el caso de estos últimos cabría relacionarlos más bien con piezas del sureste; finalmente, diversas piezas metálicas (puñales triangulares).

Estas analogías se explican hoy como emulación, no como interacción, por mucho que un botón de marfil de Las Pozas pudiera relacionarse con el circuito comercial de manufacturas ebúrneas norteafricanas.

🧭 Nuevas lecturas: de la dependencia al desarrollo autónomo

En el pasado, la similitud entre ciertos elementos materiales del interior peninsular y los hallados en el sur o suroeste llevó a interpretaciones difusionistas o incluso colonialistas: se suponía que los focos periféricos (especialmente el sur portugués o el sureste español) actuaban como centros emisores de innovaciones, que llegaban de forma pasiva al interior.

Sin embargo, hoy día se tiende a hablar de emulación cultural, más que de influencia directa. Es decir, las comunidades del interior habrían asumido, reinterpretado y adaptado ciertos elementos materiales y simbólicos observados en regiones vecinas, dentro de procesos de desarrollo local y no de colonización externa.

🏺 Cultura material y conexiones

Entre las analogías materiales que permiten establecer vínculos con otras regiones peninsulares destacan:

Cerámica decorada, como los platos de borde almendrado hallados en yacimientos del entorno de Plasencia (Cáceres) o en el Castillo de las Herencias (Toledo), cuya expansión no parece superar la barrera natural del Sistema Central.

Cerámicas simbólicas en lugares como Las Pozas (Zamora) o los Paradores de Castrogonzalo, con motivos decorativos comparables a los del sur peninsular.

Triángulos punteados como patrón ornamental.

Puntas de flecha líticas con base recta o cóncava, muy similares a las de los yacimientos del sureste.

Ídolos oculados en hueso, especialmente los procedentes de Las Pozas y la Cueva de la Vaquera (Segovia), claramente emparentados con los del entorno de Los Millares.

Piezas metálicas, como puñales triangulares de cobre, que indican que la metalurgia también había sido incorporada a estas sociedades.

En algunos casos, incluso aparece material exótico, como un botón de marfil hallado en Las Pozas, cuya conexión con las rutas de manufacturas ebúrneas norteafricanas se está investigando, aunque probablemente a través de intercambios indirectos.

El poblamiento: disperso, pero no insignificante

El poblamiento del Calcolítico en la Meseta y el norte de Portugal se caracteriza por asentamientos de menor tamaño y menor monumentalidad que en el sureste, pero no por ello menos significativos:

Se trata de pequeños poblados agrícolas y ganaderos, ubicados en zonas estratégicas (terrazas fluviales, bordes de cerros), con estructuras domésticas sencillas y espacios de actividad artesanal.

Se documentan fortificaciones o cerramientos en algunos enclaves, como en la Muralla de Pico de la Mora, lo que demuestra cierta preocupación defensiva o simbólica por el control del territorio.

Aunque las necrópolis son menos espectaculares que en el sur, también existen enterramientos colectivos con ajuares líticos y metálicos que apuntan a cierta diferenciación social.

Lejos de ser un vacío cultural, el interior peninsular durante el Calcolítico fue un espacio dinámico, abierto al intercambio y con una identidad propia. Aunque no desarrolló centros monumentales como Los Millares o Vila Nova, compartió con ellos ciertos códigos simbólicos, técnicas productivas y redes de relación, lo que demuestra que el horizonte del Cobre fue un fenómeno más amplio y complejo de lo que antes se pensaba.

El poblamiento

Véase también: Muralla de Pico de la Mora

B. Yacimiento arqueológico de Los Millares.

El yacimiento arqueológico de Los Millares es un asentamiento prehistórico de la Edad del Cobre (3200-2200 a. C), formado por el poblado fortificado y su necrópolis con una extensión de 6 y 13 hectáreas respectivamente. Investigadores y científicos demostraron en el año 2020 que Los Millares fue la primera ciudad establecida de toda la península ibérica hace más de 5000 años. (1) Además, está considerado por científicos e historiadores como uno de los más importantes asentamientos de esta cultura en Europa y en el mundo. (2) Está situado en el municipio de Santa Fe de Mondújar en la provincia de Almería, España, se localiza sobre un gran espolón amesetado que forman el río Andarax y la rambla de Huéchar, donde se construyó un poblado con cuatro líneas de muralla, una necrópolis formada por unas 80 tumbas colectivas y una doble línea de fortines que controlan visualmente los accesos a todo el conjunto arqueológico.

Las «ciudades» neolíticas no tenían «calles» en el sentido que nosotros damos a esa palabra, sino «huecos» entre las casas a modo de «patios» y corrales. Las casas se construían formando un bloque compacto cuyos limites actuaban como una verdadera muralla. Las entradas a las viviendas se hacían por los «terrados» que de hecho eran los espacios para circular, el equivalente a nuestras calles.

El predecesor fue la Cultura Almeriense

- Período: La cultura almeriense corresponde al Neolítico, aproximadamente entre el 5500 y el 3200 a.C.

- Características:

- Agricultura y Ganadería: Los almerienses practicaban la agricultura y la ganadería, siendo uno de los primeros grupos en la Península Ibérica en adoptar estas prácticas.

- Asentamientos: Vivían en pequeños poblados en cuevas y abrigos rocosos, así como en cabañas construidas con materiales perecederos.

- Cerámica: La cerámica almeriense es característica por ser decorada con impresiones y motivos geométricos.

- Herramientas: Utilizaban herramientas de piedra pulida y hueso.

- Rituales Funerarios: Enterraban a sus muertos en cuevas y enterramientos colectivos.

1. Introducción Los Millares

El descubrimiento del yacimiento está relacionado con la construcción de la línea férrea Almería-Linares a finales del siglo XIX. El asentamiento fue descubierto e investigado por primera vez por Luis Siret y Pedro Flores. El estudio se centró en la necrópolis, en diversas estructuras del poblado y en el levantamiento de distintas planimetrías del conjunto y de algunos de sus fortines. Tras la publicación de los primeros trabajos, la comunidad científica lo ha considerado como uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Europa para el estudio y la comprensión de la Edad del Cobre por su monumentalidad, complejidad y nivel de investigación. Durante la década de los años 40 Georg y Vera Leisner recopilaron y sistematizaron la información anterior, siendo publicada en el corpus sobre megalitismo en el sur de la península ibérica Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel. Der Süden (1943).

Cuenco con motivos oculados (yacimiento Los Millares (Santa Fe de Mondujar, Almería, España). José-Manuel Benito Álvarez. CC BY-SA 2.5

| Macizo | Sierra de Gádor | |

|---|---|---|

| País | ||

| Comunidad | ||

| Provincia | ||

| Localidad | Santa Fe de Mondújar | |

| Coordenadas |  36°57′45″N 2°31′18″O 36°57′45″N 2°31′18″O | |

Tras décadas de abandono, los profesores Antonio Arribas y Martín Almagro, realizaron otra serie de intervenciones centradas en parte en una extensa área de la necrópolis, reexcavando las tumbas anteriores e iniciándose, por primera vez, la excavación del tramo central de la Línea I de la muralla, que puso al descubierto la verdadera dimensión y complejidad del poblado y sus murallas.

Desde la década de los 80 la Universidad de Granada, bajo la dirección de Antonio Arribas y Fernando Molina, ha desarrollado un proyecto centrado en la investigación sistemática de Los Millares, definiéndose la organización interna del poblado, su secuencia cronológica, el estudio de los fortines, centrados estos últimos fundamentalmente en los Fortines I y V. Asimismo, se han desarrollado numerosos estudios e investigaciones sobre antracología, carpología, arqueozoología y geoarqueología que ofrecen una visión más exacta sobre el paleoambiente, la economía y los modos de vida en el poblado de Los Millares y su entorno.

La Junta de Andalucía, al mismo tiempo, ha financiado diversos trabajos de conservación del yacimiento arqueológico, que culminaron con una consolidación de todas las estructuras arqueológicas presentes en el poblado —líneas de murallas, cabañas, etc.—, así como diversas intervenciones en los Fortines I y V y la rehabilitación de la Venta de Los Millares-Centro de Recepción, que alberga una exposición permanente sobre la investigación llevada a cabo en el asentamiento. Del mismo modo, durante 2005 también se impulsó un proyecto de difusión como la construcción ex novo de un Espacio Didáctico que recrea un área de la necrópolis, la muralla y diversos espacios dómésticos del yacimiento a escala real. Recientemente se han incorporado las técnicas de realidad aumentada (RA) en la que, mediante el uso de imágenes 3D, los visitantes pueden conocer in situ una reconstrucción integral de diversas tumbas colectivas y la Línea I de la muralla. Las armas eran lanzas, cuchillos, hachas… La cerámica se distinguía por tener vasijas y distintos tipos de platos. Los enterramientos eran sencillos: se enterraba a la persona en un hoyo y se le cubría por tierra.

2. Yacimiento arqueológico de los Millares.

2.1 Yacimientos

Son, en general, asentamientos con una cierta entidad (una hectárea normalmente) y nivel de urbanización, dedicados a la explotación de sus respectivos territorios: Almizaraque (Bajo Almanzora), Terrera Ventura (Tabernas), El Tarajal (Campo de Níjar), El Malagón (Cúllar), Las Angosturas, Cerro de la Virgen, Cabezo del Plomo (Mazarrón), Les Moreres (Crevillente), etc. La excepción es el poblado de Los Millares que llegó a ocupar entre 4 y 5 h, lo que lo convierte en un posible lugar central.

Entre las características comunes a casi todos estos yacimientos destacarían:

- La presencia de fortificaciones, lo que contrasta con las poblaciones neolíticas precedentes, dispersas y con pocas protecciones (una excepción sería Almizaraque, que sólo tenía un débil muro de cierre).

- Viviendas de planta circular de hasta seis metros de diámetro y construidas en piedra.

- Necrópolis en el exterior de los poblados, con abundancia de enterramientos megalíticos colectivos, tipo tholos en las zonas bajas y también cuevas e hipogeos hacia el interior.

- Temprana metalurgia del cobre.

- Auge de los intercambios.

A excepción de Los Millares, el resto de poblados no se diferencia entre sí ni por sus tamaños ni por la monumentalidad; los contrastes sólo aparecen en los ajuares correspondientes a los enterramientos. (ver ref. Gilman Guillén, Antonio. Veinte años de Prehistoria funcionalista en el sureste de España. p. 76). Estos últimos se caracterizan por su gran tamaño: los tholoi suelen estar formados por una cámara circular de hasta seis metros de diámetro cubierta por una falsa cúpula, cámaras laterales secundarias, corredores de acceso divididos en secciones por unas losas perforadas y un túmulo de tierra recubriéndolo todo.

2.2 Poblado

El poblado de Los Millares está formado por cuatro líneas de muralla concéntricas, así como una ciudadela en el espacio más interno protegida por una muralla que la rodea. Situado sobre un espolón amesetado fue elegido por su posición estratégica, que controla el acceso desde el mar y los pasos desde la Sierra de Gádor por la Rambla de Huéchar mediante la construcción de una doble línea de fortines.

El poblado se localiza en el interior de las murallas encontrándose cabañas de planta circular, cuyas dimensiones pueden oscilar entre los 2,5 a los 6,20 metros. Estas se construyeron mediante zócalos de mampostería de piedra trabadas con barro sobre los que alzaban paredes de barro y cañizos. La cubierta, construida a base de ramajes, materias vegetales (espartos, taray, etc.) y barro, se soportaba sobre las paredes y una serie de postes situados en el interior de las cabañas. El interior de las viviendas presenta hogares, bancos adosados a las paredes y pequeños recintos delimitados con lajas de piedra hincadas verticalmente que sirvieron para colocar vasijas de almacenamiento, junto a áreas de molienda de cereal. Asociadas a las cabañas también se han podido documentar fosas de distinto tamaño interpretándose en unos casos como silos y en otros como cisternas.

Cabañas reconstruidas en la zona interpretativa de Los Millares. Foto: Eamand – Trabajo propio. CC BY-SA 4.0. Ver mayor tamaño.

Junto a las viviendas destacan otro tipo de estructuras como diversos talleres metalúrgicos y un edificio singular. El taller metalúrgico mejor conservado se localiza junto a la línea III del poblado, de forma cuadrangular, con unas dimensiones de 8 por 6,50 metros.

En el interior destacan los restos de varias estructuras: una fosa donde se hallaron restos de mineral de cobre, un horno delimitado por un anillo de barro endurecido por el fuego con un hueco mayor en la parte central para introducir el crisol donde la malaquita y la azurita se fundían y una estructura de lajas de piedra, situada junto a una de las esquinas de entrada al edificio.

Por otro lado, destaca el edificio singular, que ocupa la parte central de la explanada más interna en el interior de la Línea III, cuyas dimensiones superan al resto de las estructuras documentadas hasta el momento en el yacimiento. Así, este edificio se ha interpretado como un palacio-almacén, un edificio de carácter religioso o un edificio singular. Asimismo, otras estructuras relevantes son los restos de una antigua conducción de agua o canal que trascurría por la necrópolis hasta llegar a la parte más interior del poblado y varios espacios aún sin excavar que son interpretados como cisternas para el almacenamiento de agua.

La ciudadela corresponde al espacio central del asentamiento. Tiene otra muralla que la rodea, quedando aislada del resto del poblado, según describen las curvas de nivel del terreno. En este lugar se localiza una de las cisternas localizada ya durante las excavaciones de Luis Siret.

Vista aérea de la puerta principal o barbacana. Eamand – Trabajo propio. CC BY-SA 4.0.

Cada uno de los espacios anteriores queda rodeado por una muralla, existiendo hasta cuatro líneas diferentes de cerca (Líneas I, II, III, IV), que corresponderían a sucesivas ampliaciones del poblado. Destacan por su monumentalidad y complejidad la Línea I o Muralla Exterior que presenta varios accesos, destacando la barbacana o puerta central. Construida al comienzo como una simple entrada al poblado abriendo un vano en la muralla, se fue complicando paulatinamente hasta convertirse en una gran puerta monumental formada por dos antenas que se extienden hacia el exterior de la muralla; y la Puerta Sur localizada a unos 100 m de la anterior, formada por otra pequeña barbacana con acceso lateral desde ambos lados.

Reconstrucción virtual de la puerta principal de la Línea I. Eamand – Trabajo propio. CC BY-SA 4.0. Ver mayor tamaño.

2.3 Necrópolis

Está formada por unas 80 tumbas colectivas de grandes dimensiones (tholoi) situadas sobre la parte occidental de la meseta en el exterior del poblado ocupando unas 13 hectáreas. El área de necrópolis fue excavada por Luis Siret y Pedro Flores levantando varios croquis y planimetrías. Durante los últimos años, dada la importancia de la necrópolis hay numerosos investigadores que han realizado distintos trabajos sobre la distribución espacial de las sepulturas, sus ajuares, su tipología constructiva, etc.

Así se pueden diferenciar varios tipos constructivos:

- Sepulturas de mampostería con corredor de acceso y cámara circular cubierta por una falsa cúpula.

- Sepulturas de mampostería con corredor de acceso y cámara circular cubiertas por techumbre plana de materia orgánica.

- Sepulturas con cámara excavada parcial o totalmente en la roca.

- Sepulturas megalíticas ortostáticas (3 sepulturas).

- Varias cistas, aunque a cierta distancia de Los Millares, y pertenecientes al Bronce Final.

Plano general del poblado, la necrópolis y los fortines. Eamand – Trabajo propio. CC BY-SA 4.0. Ver máx. tamaño.

En general la mayoría de las tumbas de Los Millares tienen una cámara circular con un diámetro entre los 3 y 6 m, construidas con mampostería irregular, revestida por un zócalo de esquistos, decorado en ocasiones con pinturas, con una falsa cúpula realizado por aproximación de hiladas de piedra que cierran su techumbre, y que en ocasiones estaba sujeto por una columna central; y un corredor de longitud y anchura variable, que suele estar compartimentado por esquistos perforados a modo de anillos por los que se accede al interior de la cámara, que a veces presentan nichos laterales. El conjunto es antecedido normalmente por un vestíbulo trapezoidal, donde se localizan en ocasiones betilos, o pequeñas piezas cilíndricas que podrían representar a los distintos individuos enterrados en su interior. La cubierta se enterraba con un túmulo de tierra quedando completado por un sistema de anillos concéntricos formado por lajas de piedra.

El número de inhumaciones en cada tumba varia desde los 20 a los 100 individuos, por lo que se trata de enterramientos colectivos. Así, en muchas ocasiones el espacio interno puede quedar totalmente ocupado tanto en la cámara, como en sus nichos laterales e incluso en el corredor. Entre los ajuares documentados destacan vasijas cerámicas como las cerámicas simbólicas, campaniformes, y objetos fabricados con materiales exóticos como marfil, huevos de avestruz, elementos de cobre, puntas de flecha y hojas de sílex, hachas e ídolos de hueso. Las tumbas forman distintos grupos distribuidos por distintas zonas de la meseta, formando diferentes agrupaciones que posiblemente reflejen distintas relaciones familiares, sociales, o simbólicas.

Muestra del ajuar sepultura número 7, una de las más completas. Necrópolis de Los Millares. Museo Arqueológico Nacional. ANAGSPC – Trabajo propio. CC BY-SA 4.0. Ver mayor tamaño.

2.4 Fortines

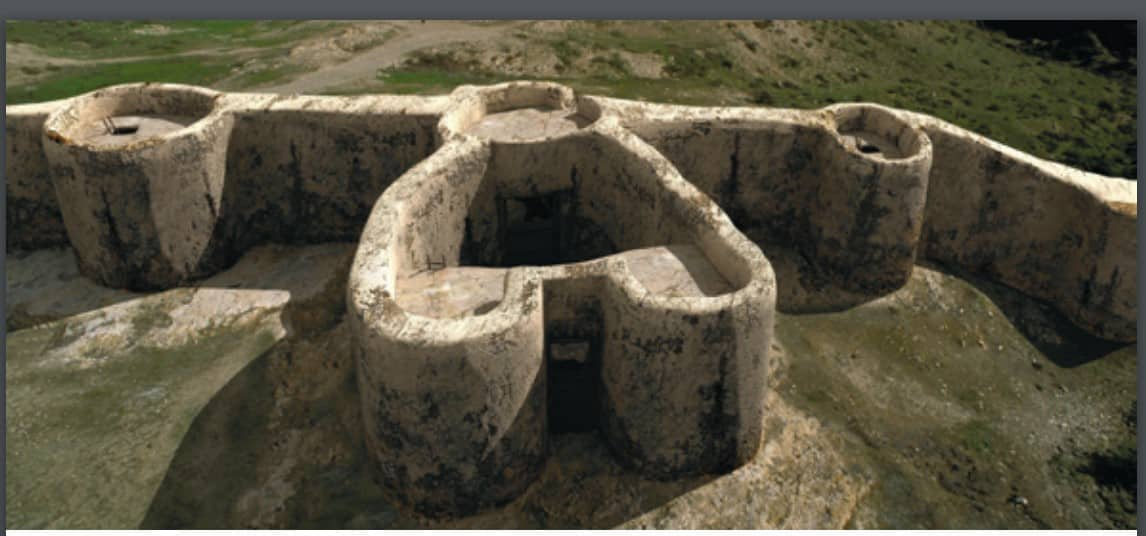

El control territorial es una de las características fundamentales que aparecen a lo largo del III milenio a. C. acentuado en el caso de Los Millares mediante la construcción de una serie de fortines alrededor del poblado. Estos fortines se construyen durante el Cobre Pleno (2500 a. C.). Están defendidos por murallas concéntricas a las que se le adosan bastiones y puertas de entrada protegidas por muros antepuestos, siendo el caso más llamativo por su estructura y complejidad el Fortín I.

Este fortín tiene una doble línea de murallas concéntricas y dos fosos que rodean toda la muralla exterior con una profundidad de hasta 6 metros del foso interno. La muralla interna corresponde al momento más antiguo y la muralla exterior se construye posteriormente, con un diámetro de casi 30 metros, tras el abandono del recinto interno. Estas murallas se completarían con una serie de torres y bastiones que se abren desde las murallas, habiendo dos barbacanas situadas al este y al oeste con entradas en recodo.

Entre ambas murallas quedan distintos espacios abiertos donde se han localizado varias cabañas de planta oval, apareciendo en una de ellas un taller para la producción de puntas de flecha de sílex. Además existen otros espacios abiertos dedicados a actividades como la molienda de cereal y el procesamiento de la sal junto a un área de almacenamiento con grandes vasijas cerámicas. También se ha excavado una cisterna para el almacenamiento de agua. Así, algunas de las interpretaciones que se le han asignado al fortín serían una función estratégica y militar, actividad productiva, actividades de aprendizaje —iniciación en la talla de puntas de flecha,— y actividades rituales o simbólicas.

El Fortín 5, situado sobre la margen derecha de la Rambla de Huéchar, también ha sido excavado sistemáticamente, formado por una muralla de forma más o menos ovalada, a la que se adosan dos bastiones y dos puertas de acceso en su lado norte y sur. Estos vanos quedan flanqueados por sendas barbacanas en un momento posterior. En el interior se documentaron diversas estructuras de molienda y hogares, siendo afectado al igual que en otros fortines por un incendio.

Del resto de los fortines, algunos se encuentran sin excavar y otros tienen una estructura menos compleja formando recintos poligonales (Fortín 4) y en otras ocasiones de planta circular (Fortínes 3 y 6).

2.5 Cronología

La cronología y temporalidad del yacimiento de los Millares se basa en una serie de 44 dataciones radiocarbónicas, de las cuales 20 proceden de la necrópolis, 14 al poblado y 10 a los fortines. El análisis de esta serie permite establecer la siguiente secuencia cronológica. Los Millares fue en primer lugar un lugar funerario. Las primeras sepulturas fueron construidas entre el 3220−3125 a. C. Tras 200 años de uso funerario se documentan las primeras evidencias de asentamiento en torno al 3090−2955 a. C. El ser anterior el uso ritual y funerario de Los Millares sugiere que la localización del asentamiento podría haber estado determinada por el significado simbólico y sagrado del sitio.

En la transición entre el cuarto y el tercer milenio se produciría, por tanto, la fundación del poblado de los Millares junto a la necrópolis. La datación de los diferentes recintos o murallas que delimitan el área habitada sugiere su construcción en un corto intervalo temporal, de forma que a principios del tercer milenio a. C. el asentamiento habría alcanzado su máxima extensión. Durante los siglos posteriores, las actividades funerarias y asociadas al hábitat adquirieron un importante desarrollo. El poblado alcanzó unas dimensiones, concentración poblacional y monumentalidad desconocidas hasta el momento en la península ibérica.

A mediados del tercer milenio (ca. 2500 a. C.) nuevos cambios transformaron el sitio de los Millares. Según las dataciones radiocarbónicas, la mayor parte de poblado fue abandonado en estos momentos, y solo el recinto interior, denominado como ciudadela permaneció ocupado. En esos momentos se construyeron los pequeños asentamientos o “fortines” y se habitaron. Por tanto, la coexistencia entre el poblado y los “fortines” solo se produjo durante un corto periodo de tiempo, no más de un siglo, cuando la mayor parte del poblado ya había sido abandonado. El final tanto de la necrópolis, como del recinto más interno del poblado y de los “fortines” se produciría en torno al ca. 2200 a. C., coincidiendo con los cambios culturales que dieron origen al desarrollo de la Cultura de El Argar.

La cultura argárica es una cultura que se expresó y manifestó en poblados del sudeste de la península ibérica en el Bronce Antiguo, floreciendo entre c. 2200 y 1550 a. C., (ref. Lull, Vicente; R. Micó; Cristina Rihuete Herrada; Roberto Risch (2011). «El Argar and the Beginning of Class Society in the Western Mediterranean») . Formó una de las sociedades de mayor relevancia en la Europa del III y II milenios a. C. y creó la primera sociedad urbana y estatal del Mediterráneo occidental. (ref. David Barreira (24 de febrero de 2021). «Los misterios de la sociedad guerrera que revolucionó la Península Ibérica hace 4.000 años». El Español. Consultado el 5 de febrero de 2021.).

2.6 Paisaje