La geografía (del latín geographĭa, y este del griego γεωγραφία [geōgraphía], (1) literalmente traducido como «descripción de la tierra») es la disciplina que trata del estudio, la descripción o de la representación gráfica de la Tierra. (1) (2) En sentido amplio es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que la forman al relacionarse entre sí. (3)

“La geografía no es solo hacer mapas. Es una forma de pensar el mundo: localizar, explicar y representar patrones en el espacio con claridad y método.”

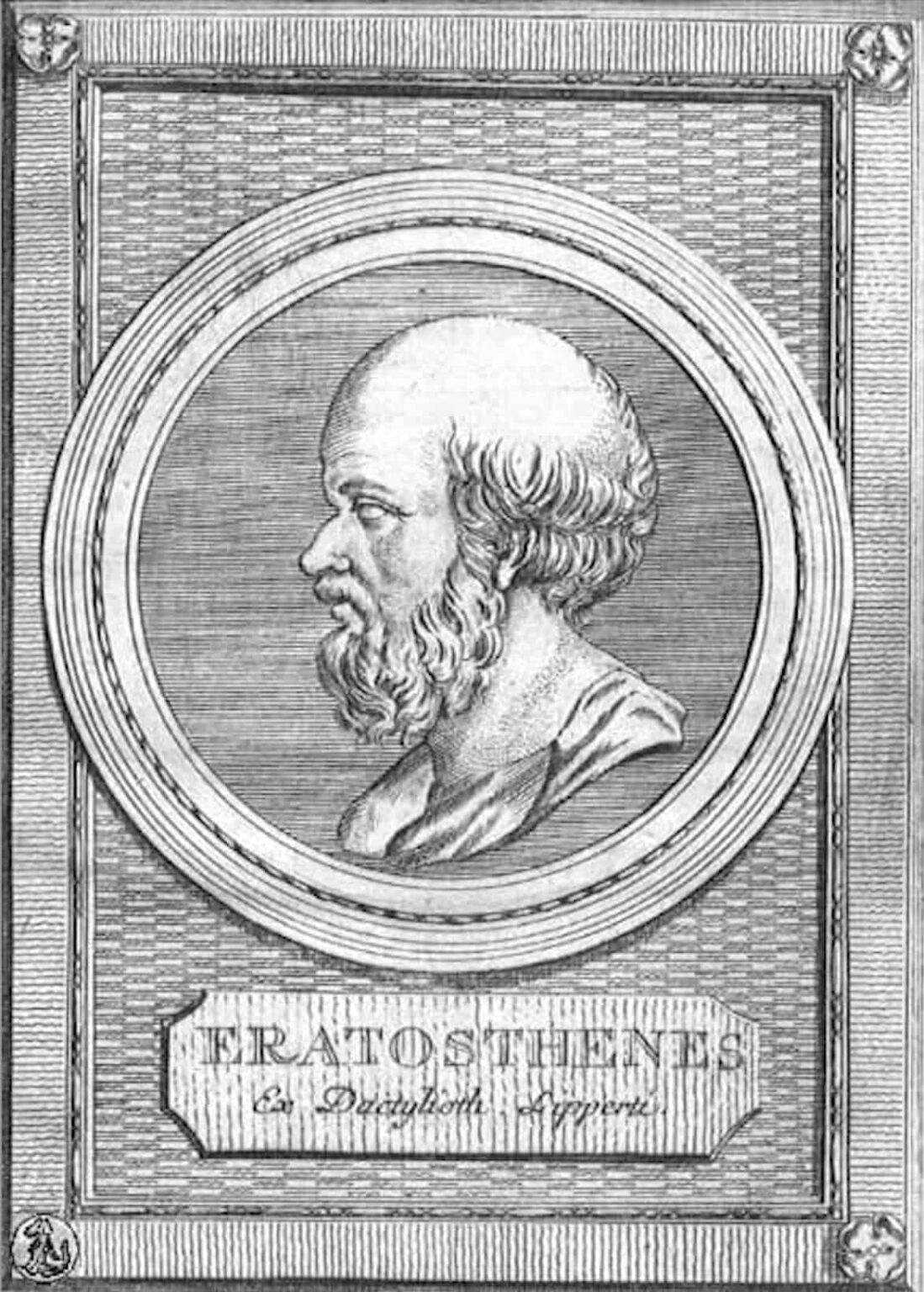

El primer autor en utilizar la palabra geografía fue Eratóstenes (276-194 a. C.) en una obra hoy en día perdida. Sin embargo, la fundación de la geografía se le atribuye al también considerado padre de la historia, Heródoto (484-420 a. C.). Para los griegos es la descripción racional de la Tierra y, particularmente para Estrabón, es el estudio de las distintas regiones humanas como base para la formación del político.

Existen cuatro tradiciones históricas en la investigación geográfica, las cuales son: el análisis espacial de fenómenos naturales y humanos, los estudios del territorio (del lugar a la región), el estudio de la relación entre el hombre y su entorno, y la investigación de las ciencias de la Tierra. (4)

La geografía moderna es una disciplina cuyo objetivo primordial es la explicación de toda una serie de fenómenos naturales y sociales y no se refiere solo a la localización de esos fenómenos, sino que también estudia cómo son y cómo han cambiado para llegar a ser lo que son.

La geografía analiza patrones y procesos que organizan el espacio. Se pregunta qué ocurre y dónde, por qué ocurre allí, cómo se conecta con otros lugares y qué cambia al variar la escala y el tiempo. Usa conceptos operativos —lugar, región, paisaje, territorio, red y escala— para describir y explicar.

La geografía se divide en dos grandes ramas: geografía regional y geografía general.

La geografía regional estudia las diferentes subdivisiones del espacio terrestre en países, estados y regiones a distintas escalas de detalle, desde el análisis geográfico de un pequeño valle de montaña, hasta el estudio regional amplio de comarcas, países, naciones o estados, e incluso, espacios multinacionales. Mientras que la geografía general se divide en dos grandes ramas: geografía física y geografía humana:

- La geografía humana se ocupa del estudio de las personas y sus comunidades, culturas, economía e interacciones con el medio ambiente mediante el estudio de sus relaciones con el espacio y el lugar y a través de él.

- La geografía física se ocupa del estudio de procesos y patrones en el entorno natural como la atmósfera, la hidrósfera y la geósfera.

Las cuatro tradiciones históricas en investigación geográfica son: análisis espacial de fenómenos naturales y humanos, estudios de área de lugares y regiones, estudios de relaciones entre humanos y tierras y las ciencias de la Tierra. La geografía ha sido llamada «la disciplina mundial» y «el puente entre las ciencias humanas y las ciencias físicas».

La geografía estudia cómo se organiza el espacio y por qué los fenómenos aparecen donde lo hacen. No basta con ubicar; hay que explicar relaciones y representarlas con buenos mapas. Conceptos como lugar, región, paisaje, territorio, escala y red son las herramientas con las que leemos y contamos el mundo.

«Geografía: conceptos y métodos.»

- Introducción. Definiciones. Objeto de estudio.

– Conceptos nucleares. Mini-glosario funcional.

– Historia del estudio geográfico.

– La orientación y las coordenadas geográficas: Norte, Sur, Este y Oeste.

– Epistemología de la geografía:

- Enfoques y paradigmas contemporáneos (cuantitativo, crítico, humanista, pospositivista, ambiental, complejidad).

- Escala y tiempo (multiescalaridad, efecto MAUP, series temporales).

- Causalidad vs. correlación espacial (autocorrelación, dependencia espacial).

- Ética y sesgos en análisis espacial (privacidad, sesgos de datos/ muestreo, diseño cartográfico responsable).

- Reproducibilidad y metadatos (documentación, licencias, trazabilidad).

– Estructura clásica de la Geografía:

- Diferenciación entre geografía general y regional (funciones, límites y solapamientos).

- Geografía física vs. geografía humana (objetos, métodos y variables típicas).

- Categorías analíticas compartidas (lugar, región, territorio, paisaje) con ejemplos breves.

- Escalas de análisis (local, regional, nacional, global) y cambios de patrón al cambiar la escala.

– Ramas y subdisciplinas.

– Geografía regional.

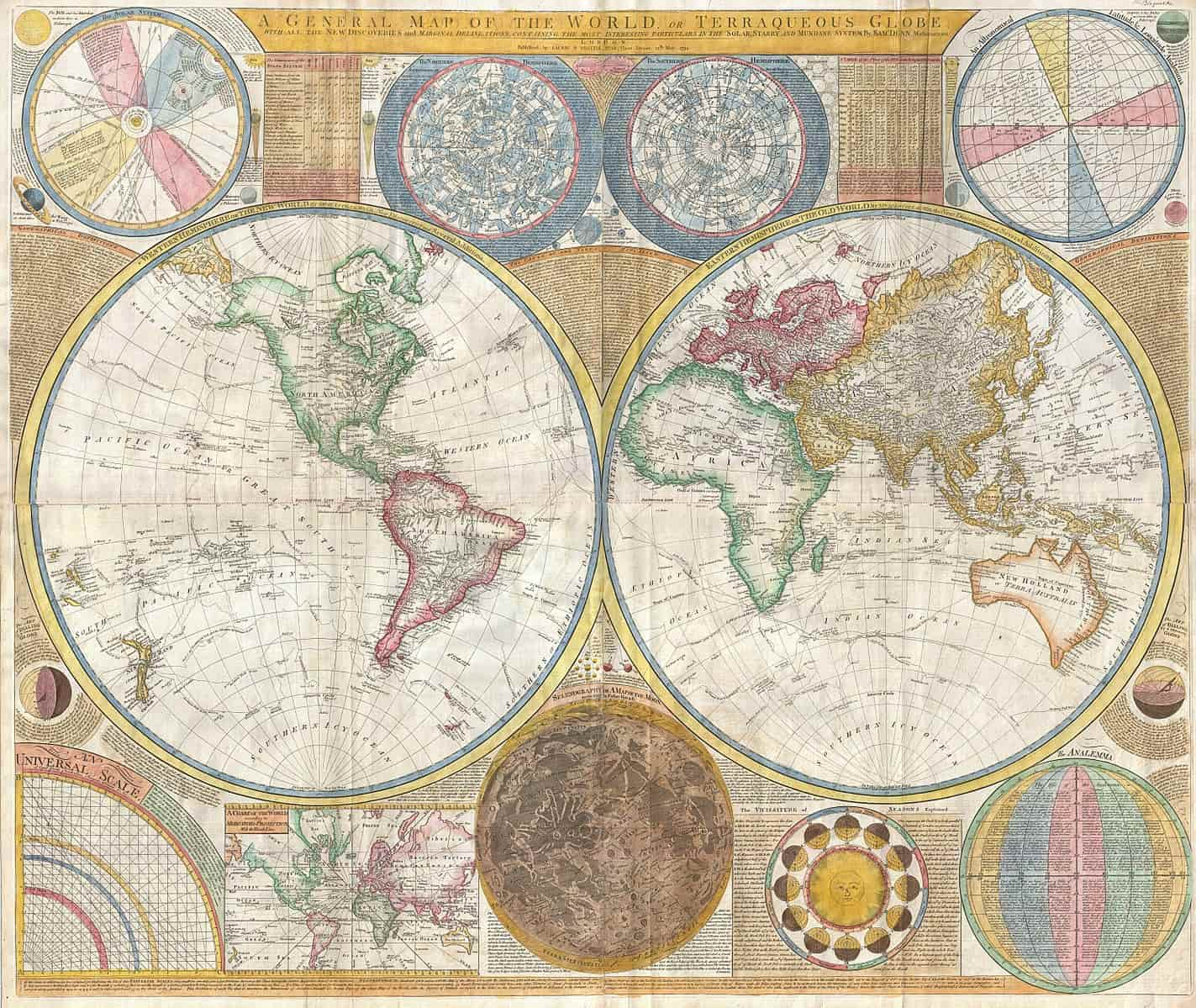

– El mapa de Juan de la Cosa (1500): el primer mapamundi que representa América.

– Las fronteras de América: formación y evolución de los Estados modernos.

– Accidentes geográficos: introducción y clasificación.

– Cómo entender las clasificaciones de la geografía.

– Geografía política y fronteras.

– Objetivos de la Geografía clásica.

– Escala, tiempo y multiescalaridad.

– Cartografía: lenguaje y herramienta de la geografía.

– Pensamiento espacial y habilidades geográficas.

– Relación con otras ciencias (interdisciplinariedad).

– Geografía contemporánea:

- Giro cuantitativo y geografía de la complejidad (modelos, redes, simulación).

- Datos masivos y geoespaciales (teléfonos móviles, OSM, satélites; calidad y sesgos).

– Geógrafos notables.

– Cartografía meteorológica y observación satelital.

– Perspectiva cultural y humanística de la geografía.

– Un cambio de paradigma en la geografía: de la exploración física al estudio de las interacciones humanas con su entorno.

– Aplicaciones clave hoy:

- Cambio climático (exposición, sensibilidad, vulnerabilidad).

- Riesgos y protección civil (inundaciones, incendios, terremotos).

- Salud y epidemiología espacial.

- Transporte y logística (isócronas, last-mile).

- Planificación verde-azul y soluciones basadas en la naturaleza.

- -Buenas prácticas (documentar fuentes, declarar proyección y método de clasificación, comunicar incertidumbre).

– Premio Vautrin Lud

– Instituciones y Sociedades

– Documental: “Anatomía de las fronteras”.

Aviso metodológico

Este texto es una introducción libre y divulgativa a la geografía como ciencia. Presenta conceptos, ejemplos y aplicaciones habituales, apoyados en fuentes abiertas y manuales estándar. Cuando se muestran mapas o datos, se explican el método y las limitaciones. Para un tratamiento exhaustivo, véase la bibliografía especializada. Como gran parte de los artículos de este blog, no están diseñados exclusivamente para un público en concreto, forman parte de una serie de trabajos que uso de caracter formativo, pensados para su relectura y revisión, en todo caso se llega a la conclusión de que estos trabajos pueden ser de interés de algunas personas y por eso los hago de carácter público o abierto. Para cualquier duda, aclaración o rectificación pueden escribir al correo hola@informacionmanu.es o a través de los comentarios al final de cada uno de los artículos.

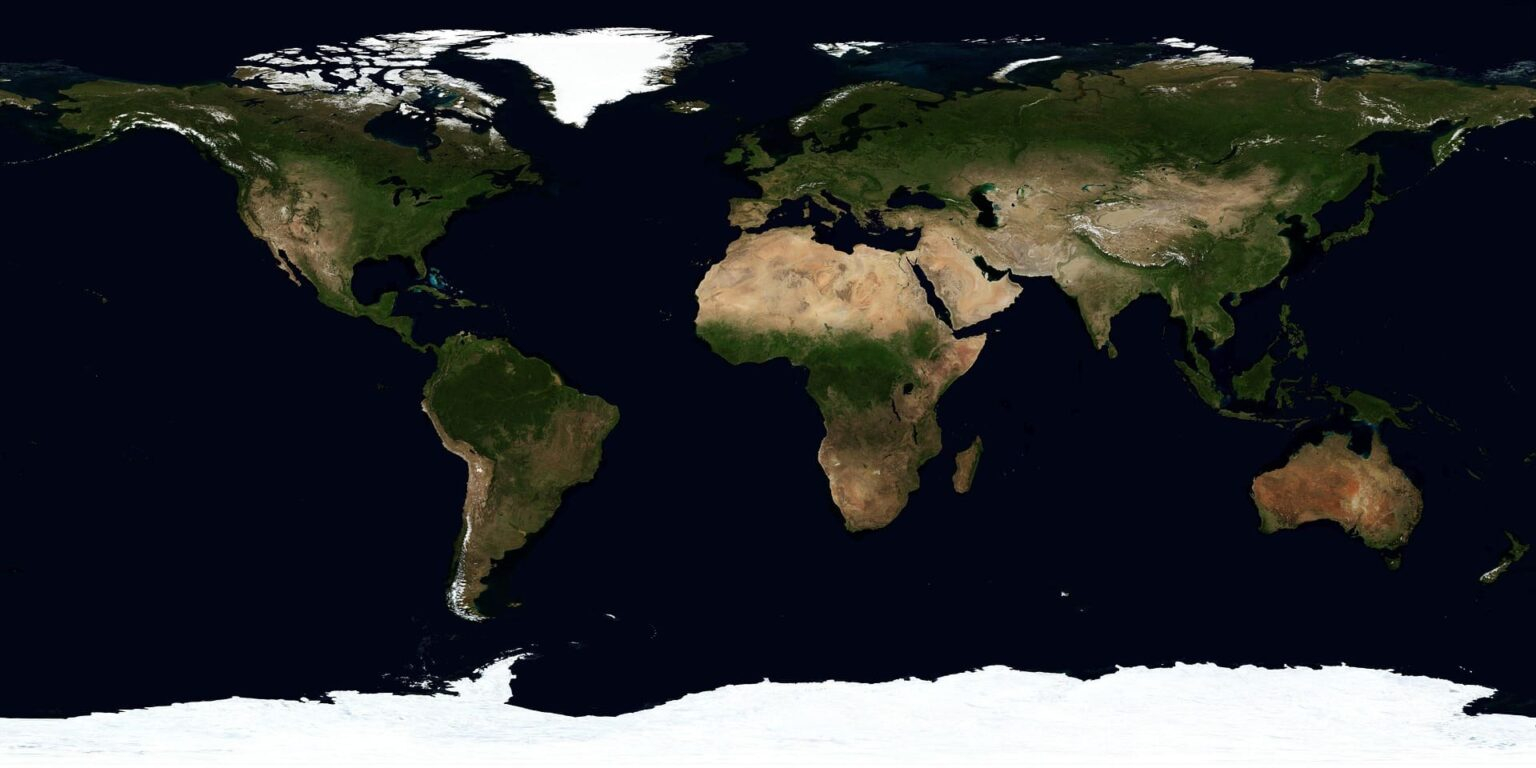

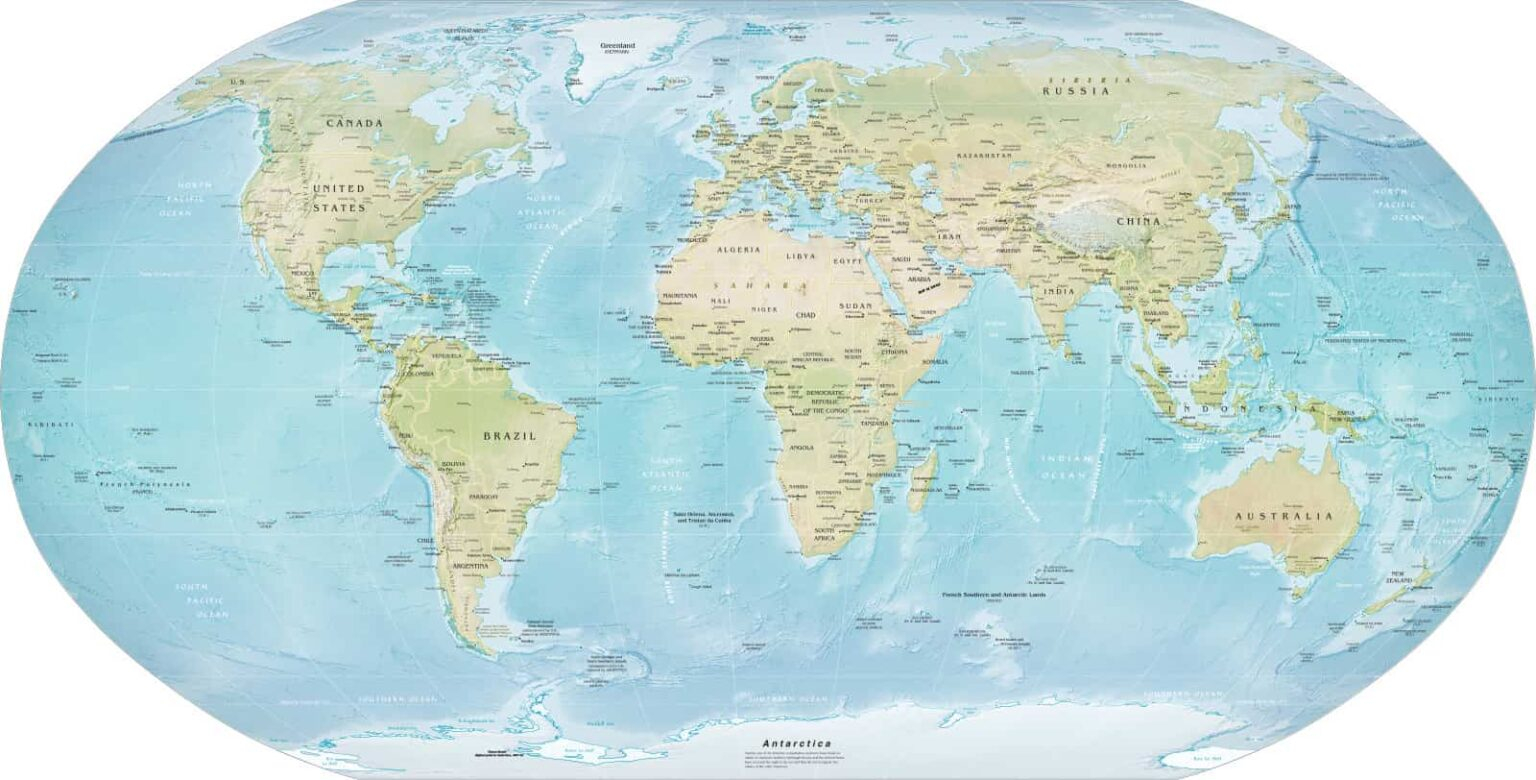

🌍 Mapa satelital del mundo — Imagen compuesta que muestra la distribución de continentes y océanos a escala global, con relieves, zonas desérticas, áreas boscosas y casquetes polares visibles. Fuente: Image by WikiImages from Pixabay (licencia libre, uso comercial permitido).

Objeto de estudio y preguntas guía de la geografía

La geografía estudia los patrones y procesos que organizan el espacio y las interacciones entre sociedad y naturaleza. No se limita a ubicar fenómenos: intenta explicar por qué están donde están, cómo se relacionan entre sí y qué cambia cuando variamos la escala de observación o el periodo analizado. Así, interroga siempre qué ocurre y dónde, por qué ocurre allí y no en otro lugar, cómo se conecta con otros puntos a través de flujos y redes, y si el patrón se mantiene cuando pasamos del ámbito local al regional o al global.

En este marco, ciertos conceptos funcionan como herramientas de lectura: la escala, que condiciona lo que vemos y las conclusiones que extraemos; el lugar, entendido como segmento del espacio con significado e identidad; la región, que puede definirse por homogeneidad interna o por su funcionamiento nodal; el paisaje, como expresión visible de la organización espacial; y el territorio, como espacio apropiado, regulado y a menudo disputado por distintos actores. Todos ellos articulan el “dónde” y el “por qué allí” que vertebran el análisis geográfico.

Un ejemplo rápido ayuda a verlo: la isla de calor urbana resulta evidente a escala de barrio, donde la densidad edificatoria y la falta de vegetación elevan las temperaturas; a escala metropolitana el patrón se relaciona con la red de transporte, la distribución de usos del suelo y los flujos diarios; y a escala regional entra en juego el contexto climático y la topografía. El “por qué allí” cambia con la escala, y por eso la geografía combina evidencia empírica, modelos explicativos y representaciones claras —mapas, gráficos y narrativas— para comprender el espacio y orientar decisiones públicas y privadas.

En la literatura didáctica suele hablarse de cuatro “tradiciones” que ordenan la práctica geográfica y ayudan a entender qué preguntas nos hacemos y con qué herramientas las abordamos. La primera es la tradición espacial, centrada en los patrones, la localización y las interacciones a través del espacio: estudiar redes de transporte, difusión de innovaciones o distribución de la población es preguntar por el “dónde”, el “por qué allí” y el “cómo se conecta”, apoyándose en cartografía, SIG y análisis espacial. La segunda es la tradición de área o región, muy asociada al énfasis de Sauer en la singularidad de los lugares: aquí la geografía construye síntesis regionales que integran clima, relieve, usos del suelo, economía, cultura y política para explicar la coherencia interna de un territorio y sus relaciones con otros. La tercera es la tradición hombre-tierra, que examina las relaciones sociedad-naturaleza: desde los riesgos naturales y la gestión del agua hasta la adaptación al cambio climático, se trata de entender co-dependencias, impactos y retroalimentaciones, incorporando tanto trabajo de campo como modelización y evaluación de vulnerabilidad. La cuarta es la tradición de las ciencias de la Tierra, que pone el foco en los procesos físicos —geomorfología, climatología, biogeografía, hidrología— y en su expresión espacial y temporal, proporcionando la base sobre la que se asientan los sistemas humanos. Estas tradiciones no son compartimentos estancos: un análisis urbano puede combinar la perspectiva espacial para medir accesibilidad, la regional para interpretar el sistema de ciudades, la hombre-tierra para evaluar islas de calor y la física para comprender topografía y clima local. Pensarlas así no es hacer historia, sino clarificar el “ADN” operativo de la disciplina y cómo articula preguntas, métodos y aplicaciones.

Mapamundi físico. Fuente: US Government, Central Intelligence Agency. – Physical map of the world; from the CIA World Factbook. Dominio público. 2,560 × 1,299 pixels.

Este mapa mundi físico presenta el relieve y la batimetría del planeta mediante gamas de color y sombreado: los tonos marrones y ocres señalan las tierras altas y cordilleras —Andes, Rocosas, Alpes, Atlas, Himalaya y el altiplano tibetano— mientras que los verdes y amarillos identifican llanuras y cuencas sedimentarias como la amazónica, la del Congo o la gran llanura euroasiática. En los océanos, los azules más claros muestran las plataformas continentales y los más profundos revelan las grandes cuencas y fosas, con la dorsal mesoatlántica insinuando la apertura del Atlántico y depresiones notables como la fosa de las Marianas en el Pacífico. Se reconocen desiertos mayores —Sáhara, Arabia, Gobi, Australia interior— y barreras climáticas asociadas al relieve, así como archipiélagos volcánicos alineados con límites de placas. Es un mapa de proyección de compromiso, útil para equilibrar forma y superficie a escala mundial, donde la cuadrícula de latitud y longitud facilita la localización y comparación entre regiones. Funciona como base para leer patrones físicos globales —relieve, hidrografía y morfología submarina— sobre los que después se superponen datos humanos o ambientales en análisis geográficos.

Conceptos nucleares (mini-glosario funcional)

El espacio geográfico es el entramado físico y social donde se desarrollan los procesos; no es un vacío neutro, sino un medio estructurado por relaciones, normas y usos. Dentro de él, el lugar designa un sector del espacio cargado de significado, identidad y memoria, mientras que la región es una delimitación analítica que puede basarse en homogeneidades internas o en su funcionamiento nodal y conexiones. El paisaje es la expresión visible de esa organización —la “piel” del territorio—, fruto de la interacción entre medio físico y acción humana; y el territorio es el espacio apropiado, regulado y, a menudo, disputado por actores e instituciones.

La escala determina el nivel de observación y de intervención; al cambiarla, cambian también los patrones que identificamos y las explicaciones plausibles. La red alude al conjunto de nodos y enlaces por los que circulan personas, bienes, energía o información, y permite comprender estructuras de conectividad y centralidad, esta última entendida como la capacidad de un nodo para concentrar funciones y atraer flujos. La difusión describe la propagación espacial de fenómenos —innovaciones, enfermedades, incendios, especies invasoras— a través de redes y gradientes ambientales o sociales. La frontera actúa como límite o zona de transición, y puede ser tanto una línea jurídico-administrativa como un umbral ecológico o cultural. La accesibilidad resume la facilidad con que desde un punto se alcanzan actividades y recursos en tiempo y coste reales, y es clave para interpretar desigualdades y oportunidades territoriales.

Estos conceptos operan juntos: leer un mapa es, en el fondo, articular espacio, escala y red para explicar por qué un fenómeno aparece en un lugar y no en otro, cómo se manifiesta en el paisaje, qué fronteras lo condicionan, qué grado de accesibilidad lo potencia y qué centralidades lo organizan.

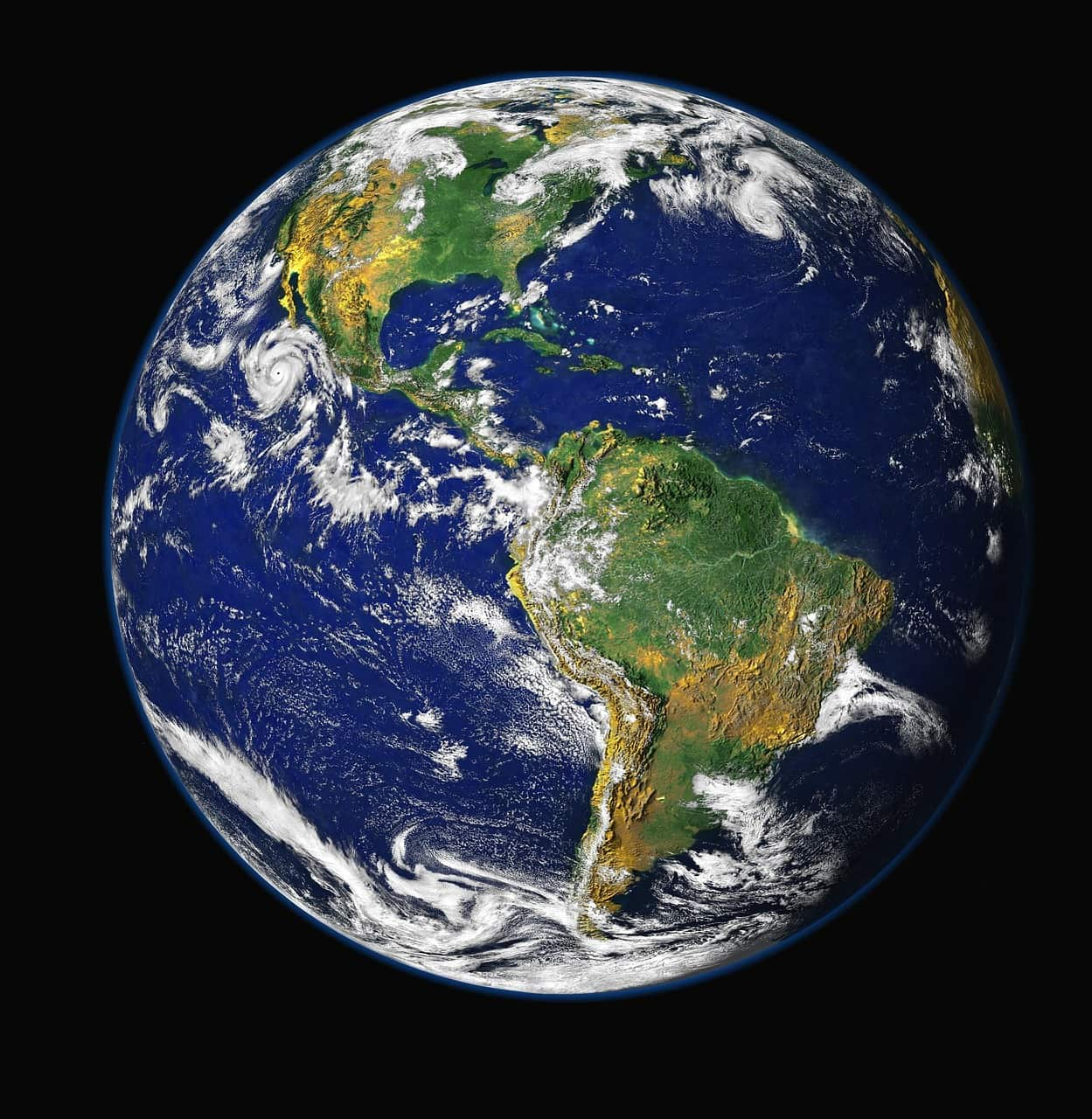

🌍 La Tierra vista desde el espacio — Imagen satelital de la NASA que muestra el continente americano. Dominio público (NASA Earth Observatory / Blue Marble).

Conceptos nucleares transversales

La geografía se apoya en un conjunto de conceptos clave que actúan como herramientas intelectuales para describir, analizar e interpretar el espacio. Estos conceptos son transversales porque aparecen en todas las ramas de la disciplina —física, humana, regional o contemporánea— y permiten articular fenómenos muy distintos bajo un mismo lenguaje analítico.

El lugar se refiere a un punto del espacio dotado de significado. No es solo una localización, sino también un conjunto de características físicas, históricas, sociales o simbólicas que le dan identidad. Puede ser una plaza, un valle, un barrio o un santuario, y suele implicar una relación afectiva o cultural con quienes lo habitan o visitan.

La región es una unidad espacial que agrupa lugares según ciertos criterios comunes, como características naturales, económicas, culturales o administrativas. Las regiones no son entidades fijas: pueden definirse de muchas formas según el propósito del análisis (por ejemplo, una región biogeográfica frente a una región socioeconómica) y pueden solaparse o evolucionar con el tiempo.

El territorio añade una dimensión política y de control al espacio. Se trata del área sobre la que un grupo, comunidad o Estado ejerce autoridad, establece normas y organiza actividades. El territorio es, por tanto, un concepto profundamente ligado al poder, la identidad y las dinámicas sociales, además de a la geografía física.

El paisaje combina elementos naturales y humanos para formar un escenario visible que puede observarse, representarse e interpretarse. Es tanto una realidad material (relieves, construcciones, cultivos) como una construcción cultural, ya que cada sociedad selecciona y valora ciertos rasgos de su entorno de manera particular. Por eso, el paisaje es un punto de encuentro entre geografía, arte, historia y cultura.

La red es la estructura formada por nodos y conexiones que permite el flujo de personas, bienes, información o energía a través del territorio. Pueden ser redes de transporte, de telecomunicaciones, ecológicas o sociales. El análisis de redes es esencial para entender la organización espacial contemporánea, marcada por la interdependencia global y la movilidad constante.

La escala indica el nivel de análisis espacial (local, regional, nacional, global) y condiciona la forma en que se observan los fenómenos. Cambiar de escala puede alterar los patrones visibles, revelar nuevas estructuras o disimular desigualdades. Por eso, en geografía es habitual trabajar con múltiples escalas para captar mejor la complejidad del espacio.

Por último, la conectividad expresa el grado de vinculación entre lugares dentro de una red o territorio. Una alta conectividad puede facilitar intercambios, integración y desarrollo, mientras que una baja conectividad puede aislar comunidades o frenar procesos económicos. Se trata de un concepto clave en transporte, urbanismo, ecología y análisis territorial.

En conjunto, estos conceptos proporcionan un vocabulario común para pensar el espacio de forma estructurada. Permiten describir realidades complejas, formular preguntas precisas y construir interpretaciones geográficas que combinan lo físico, lo social, lo político y lo cultural.

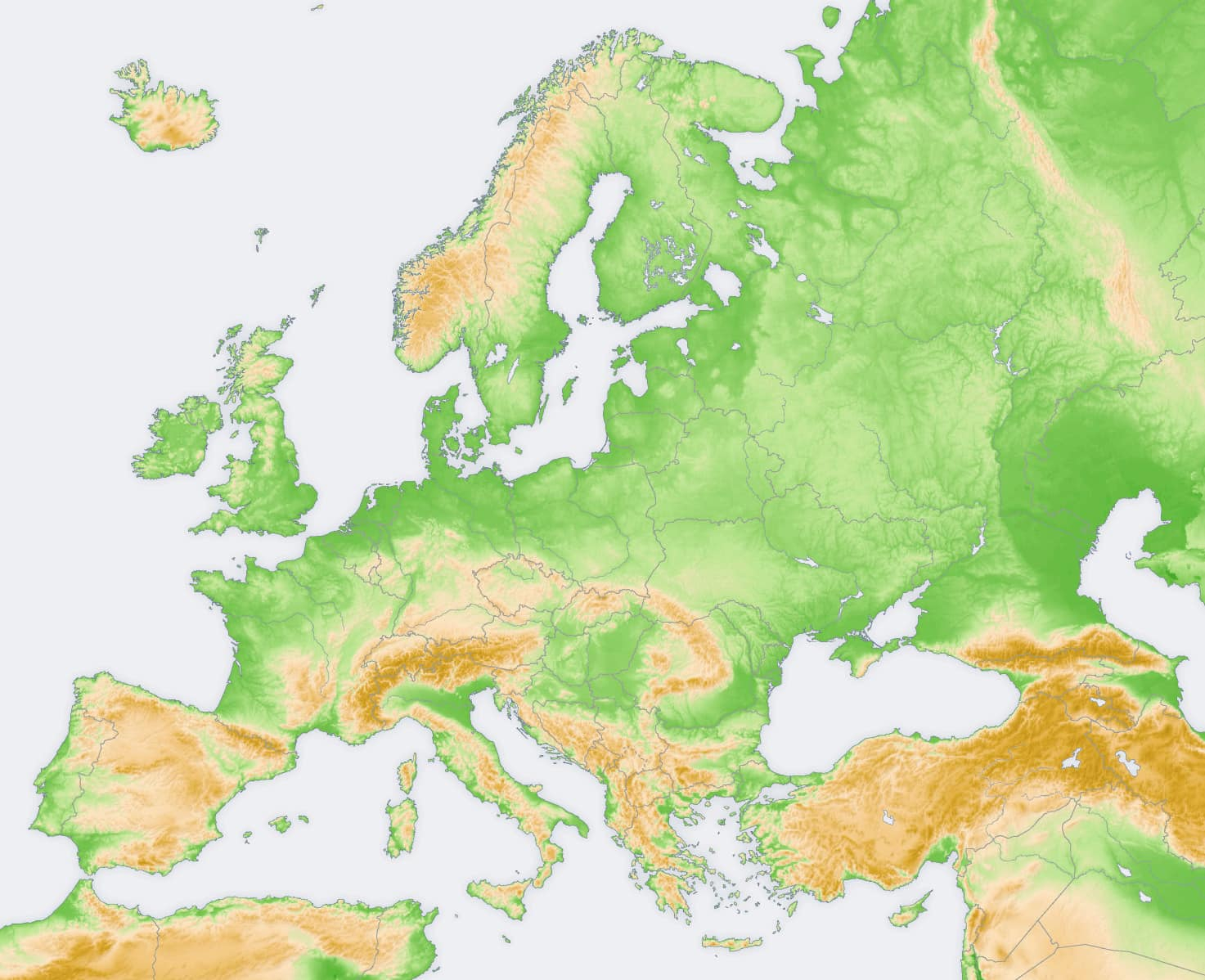

Topografía de Europa. San Jose – own map, based on the Generic Mapping Tools and ETOPO2. CC BY-SA 3.0. Original file (1,473 × 1,198 pixels, file size: 689 KB).

🗺️ Relieve físico de Europa. El mapa muestra la topografía europea mediante una escala de colores que representa la altitud: el verde corresponde a las tierras bajas y llanuras, el amarillo indica zonas de altitud media y el marrón señala las áreas montañosas y de mayor elevación. Se aprecia claramente la gran extensión de la llanura europea, que abarca desde el norte de Francia y Alemania hasta Rusia occidental, configurando una de las áreas más extensas y continuas de terreno llano del mundo.

En contraste, el sur del continente está dominado por sistemas montañosos como los Pirineos entre España y Francia, los Alpes en el centro de Europa, y los Cárpatos que se extienden por Europa oriental. También destacan las cordilleras de la Península Ibérica, los Apeninos en Italia y los Balcanes. Al norte, las montañas escandinavas aportan un relieve accidentado a Noruega y parte de Suecia. Estas diferencias altitudinales explican buena parte de la diversidad climática, ecológica y humana del continente europeo.

Historia del estudio geográfico

La ciencia geográfica es una de las disciplinas más antiguas de la humanidad, pero también hay que señalar que ha experimentado un desarrollo muy complejo a lo largo de toda su historia. Básicamente, esta evolución se puede dividir en dos grandes periodos, por ejemplo: un periodo premoderno que comenzaría en Grecia, y un periodo moderno a partir del siglo XIX donde se produce su institucionalización universitaria, lo que tuvo una influencia enorme en su desarrollo.

Los antiguos griegos fueron los primeros en acumular y sistematizar sus conocimientos, denominándolos con el título de «geográficos», fundando así una nueva disciplina. Estrabón, Eratóstenes y Claudio Ptolomeo, fueron quienes «clásicamente» acuñaron el término empezando a desarrollar teorías y prácticas de lo que en ese momento se entendía por geografía . Los romanos continuaron su labor añadiendo una nueva manera de pensarlo a base de recopilación de datos y técnicas, Pomponio Mela fue uno de ellos.

Así pues, como ha quedado dicho, la geografía se dirige en su mayor parte al ámbito y a las necesidades del gobierno. Pero es que también la mayor parte de la filosofía ética y política gira en torno al ámbito del gobierno. Véase la prueba: distinguimos las diferencias entre regímenes políticos sobre la base de sus tipos de gobierno, estableciendo un tipo que es la monarquía, que también llamamos realeza, otro que es la aristocracia, y un tercero, la democracia. Pensamos también que existen otros regímenes políticos, que llamamos con la misma denominación, como si de ellos derivara el principio de peculiaridad específica: en uno de ellos, en efecto, es ley el mandato del rey, y en otro el de los aristócratas y en el otro, el del pueblo. Y es que la ley es lo que caracteriza y configura el régimen político, y por eso también llegaron algunos a decir que lo justo es lo que conviene al más fuerte. Así pues, si la filosofía política gira en su mayor parte en torno a los gobernantes, y si gira también a su vez la geografía en torno a las necesidades del gobierno, esta última presentará cierta superioridad a este respecto. Pero esta superioridad tiene proyección práctica.

Estrabón, Geografía, Libro 5. Petatán, Gabriel. «Contribución a una Geografía como Crítica de la Economía Política (Elementos para su comprensión)». UNAM: 67. Consultado el 12 de junio de 2017.

Durante lo que suele conocerse como la Edad Media en Europa hubo un desarrollo significativo de la disciplina, eso si se considera que modernamente la cartografía es una disciplina técnica por sí misma. No obstante, no hay que olvidar que la Geografía en Europa había estado asociada a lo que hoy se entiende como cartografía, base de la moderna Geomática, a través de la cual se entiende lo que la disciplina significaba para ellos en el siglo XVIII. Pues debido a los requerimientos propios a los procesos de la colonización europea de América y África, la Cartografía y la Geografía de la época eran prácticamente la misma disciplina. Sin embargo, en el mundo árabe la historia es distinta para la época, Al-Idrisi e Ibn Jaldún se apropiaron y profundizaron el conocimiento geográfico greco-romano consolidando una visión del mundo que no encaja con los estándares de lo que se conoce como Edad Media, sino que tuvieron su propia manera de producirlo y significarlo. Los chinos también desarrollaron para el interior de su territorio un conocimiento geográfico que les permitiría tener un férreo control del mismo.

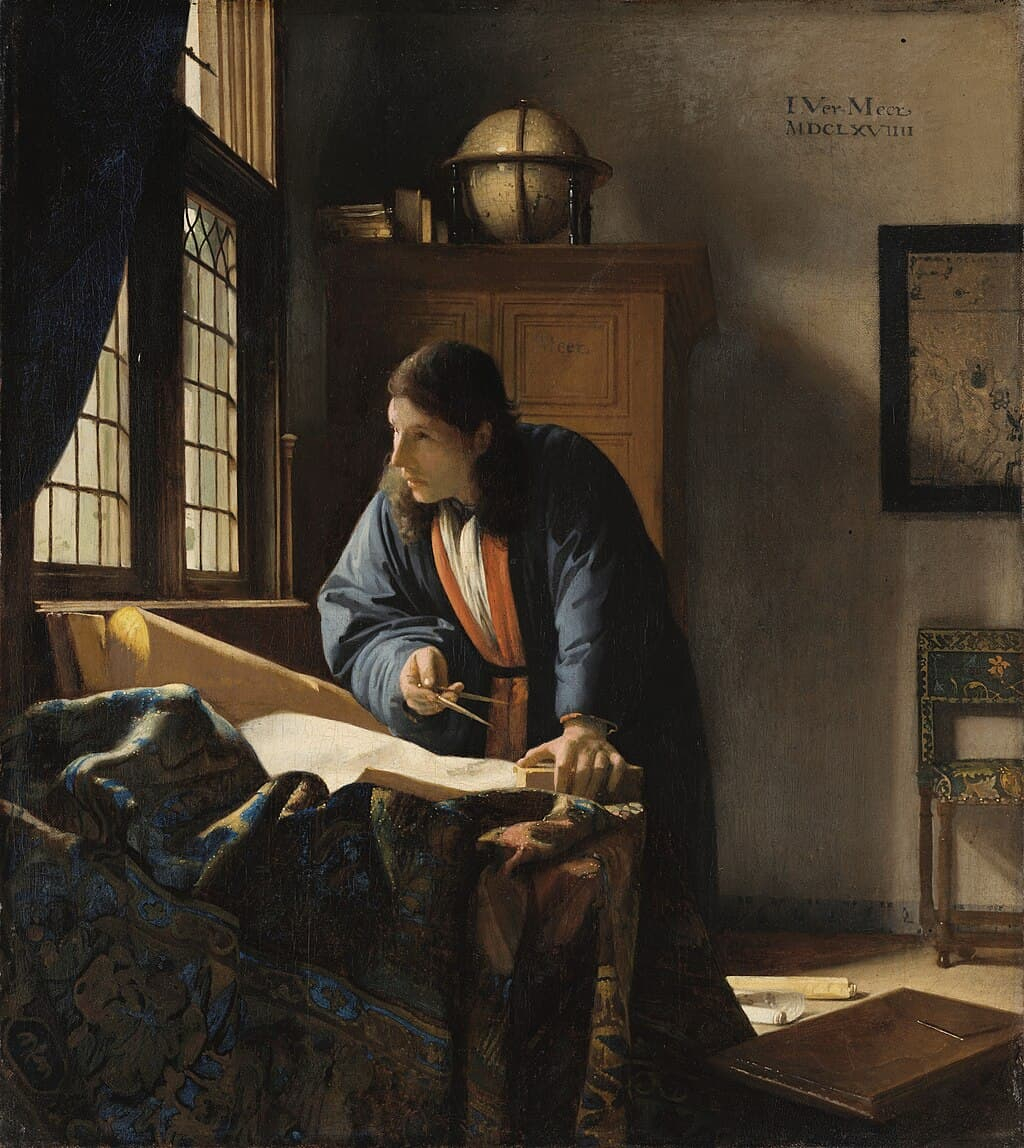

En un sentido extremadamente amplio se podría decir que el pensamiento geográfico árabe, cristiano y chino compartían el hecho de basarse en un pensamiento determinista, (6) con una fuerte inclinación al estudio de la naturaleza, con la salvedad de que en el mundo árabe no había una rígida distinción entre sociedad y naturaleza. Compartían además el considerar al estudio del territorio sobre el que se llevaban a cabo actividades humanas como una unidad con lo que consideraban los ciclos de la naturaleza. Ese pensamiento estaba fuertemente determinado por las creencias e ideas teológicas de sus elaboradores, existían por ejemplo representaciones de la superficie de la tierra de forma circular, del mundo conocido por las culturas de ese momento (Europa, Asia y la parte norte del África). La Europa medieval no conoció desarrollos sino en la profundización de los cálculos más precisos, Cosmas Indicopleustes fue uno de los pocos geógrafos «medievales» relevantes —aunque cabe destacar que fue un desarrollo muy temprano de la Edad Media, en el siglo VI— a pesar de avalar la idea geocéntrica de Ptolomeo. Idea que no cambiaría sino hasta los acontecimientos ocurridos en Europa conocidos como revolución científica que empezaría con la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, el fenómeno de rotación terrestre y la idea de una Tierra de forma esférica de Galileo Galilei, coronado con lo que se conoce comúnmente como ley de gravitación universal de Isaac Newton, momento del nacimiento de la física moderna y de la matematización de las ciencias que estudian a la naturaleza. Lo cual no habría sido posible sin los procesos de Conquista de las Américas y al tráfico de esclavos de África, y la posterior conquista de Oceanía. Dichos procesos de Colonización española de América, repercutieron profundamente en la Geografía, quien por su parte, experimentó profundos cambios, debido a que fue uno de los conocimientos más utilizados en la época para la exploración europea del mundo. La idea que se tenía de la disciplina entonces fue magistralmente expuesta por Johannes Vermeer en su pintura El geógrafo, que además por esos mismos procesos de conquista se convertiría en la visión dominante de la disciplina hasta principios del siglo XX.

El geógrafo, de Johannes Vermeer. Google Arts & Culture. Dominio Público. Original file (7,991 × 8,959 pixels, file size: 22.15 MB).

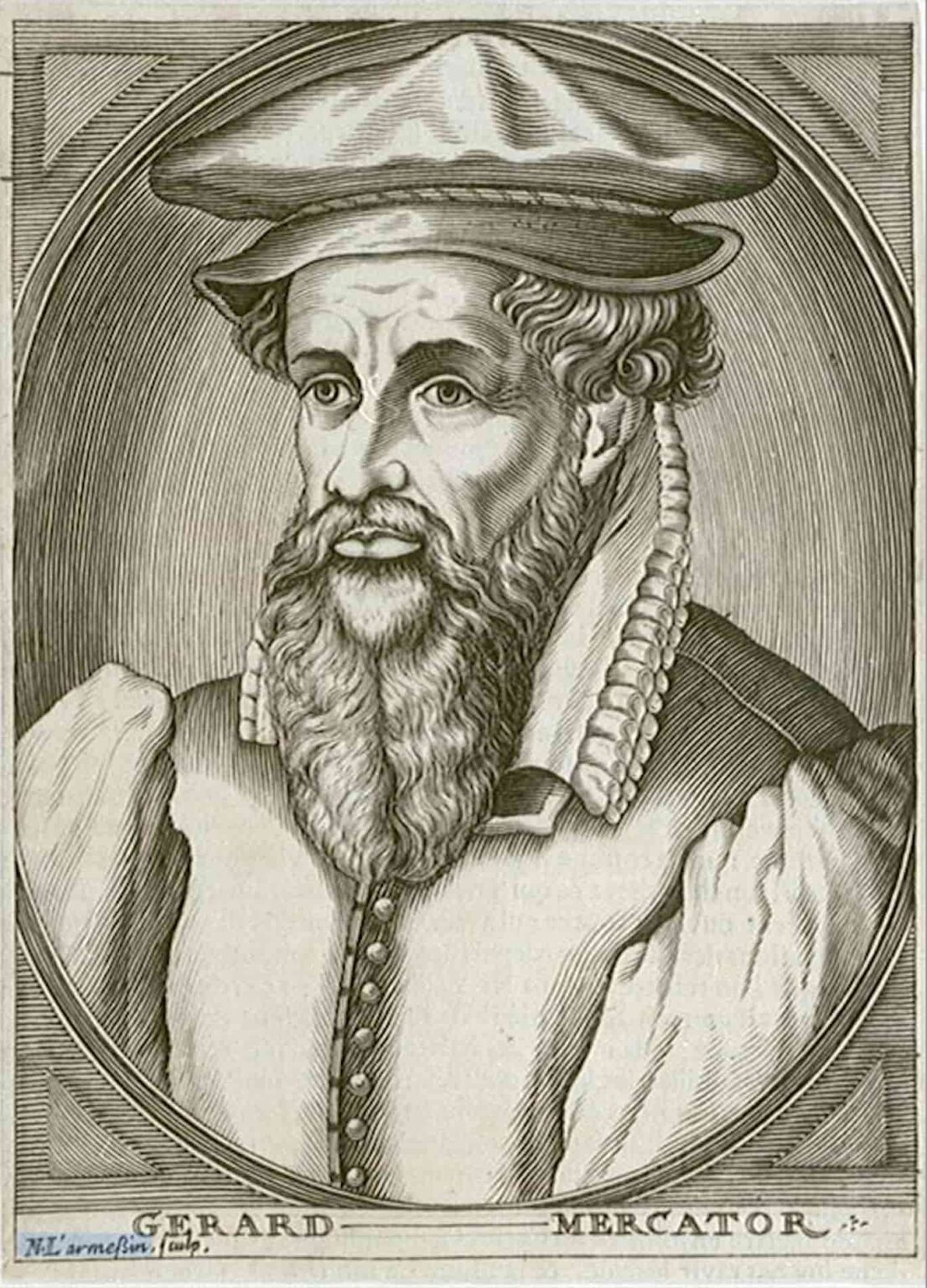

El siglo XV representa un cambio radical en las condiciones de desarrollo de los conocimientos geográficos. Se recuperaron los conocimientos clásicos y además se conocieron nuevos territorios y pueblos. Autores muy distintos intervienen en la labor descriptiva de estos nuevos territorios. El modelo que se sigue es el proporcionado por Estrabón, cuya obra Geographiká se redescubre y se reedita. Al mismo tiempo fue necesario modificar también la imagen cartográfica del mundo. Juan de la Cosa es el primero que recoge en su mapa las tierras americanas conocidas del área del Caribe (1500). Además la obra de Ptolomeo es corregida y ampliada y posteriormente superada por el Atlas de Mercator (1595) que encontró también nuevas soluciones al problema de proyectar la superficie esférica de la Tierra en una superficie plana.

En el siglo XVII, la geografía tuvo un lugar destacado en la revolución científica que sentó las bases de la ciencia moderna. La geografía como ciencia que se ocupaba de la descripción y de la representación cartográfica de la Tierra, formaba parte de las matemáticas. Era una ciencia matemática mixta al igual que lo eran la astronomía o la óptica. La Geografía General en la que se explican las propiedades de la Tierra de B. Varenio publicada en 1650 representa muy bien esta concepción. Según Varenio la geografía es «la ciencia matemática mixta que explica las propiedades de la Tierra y de sus partes». Varenio dividía la Geografía en General y Especial, estudiando la primera la Tierra como cuerpo físico y celeste y la segunda «la constitución de cada una de las regiones». En cada región Varenio consideraba tres tipos de propiedades: las celestes (la distancia del lugar desde el Ecuador y desde el polo, la inclinación del movimiento de las estrellas sobre el horizonte en el lugar, la duración del día más largo y más corto…), las terrestres (límites, montes, aguas, selvas y desiertos, animales…) y las humanas (trabajos y técnicas de la región, costumbres, formas de expresarse, ciudades…).

A lo largo del siglo XVIII se produce el desarrollo de las ciencias especializadas de la Tierra, lo que supuso una pérdida de contenido para la geografía como ciencia general. La geología, la botánica y la química pasan a estudiar problemas que antes eran objeto de la geografía general. Al mismo tiempo, el aumento en la complejidad de las tareas cartográficas dio lugar a la aparición de corporaciones profesionales especializadas, con lo que la geodesia y la cartografía se configuran también como disciplinas independientes. La geografía, en definitiva, se distancia progresivamente de las disciplinas matemáticas y el geógrafo se identifica con las tareas corográficas o de descripción de países y regiones.

Cabe destacar sin embargo que a lo largo del siglo XIX, esta disciplina se consolidó como parte fundamental del desarrollo de los estados nacionales, logrando institucionalizarse en un gran número de universidades europeas, siendo reconocida incluso hasta finales del siglo XX, como una de las disciplinas más importantes para la educación básica de cualquier ciudadano. La razón de ello se debe al papel que tendría para la construcción de ideas como frontera, país o nacionalidad. Los geógrafos más reconocidos de la época serían Bernhardus Varenius, quien sería uno de los más importantes predecesores de la geografía moderna, al igual que Mijaíl Lomonósov, o para algunos el naturalista y crítico de la geografía de su tiempo Alexander von Humboldt, así como el también pedagogo Karl Ritter. Algunos de los más destacados geógrafos del siglo XIX fueron Friedrich Ratzel, quien es más conocido por la influencia que tendría en las ideas de la Alemania nazi, Élisée Reclus quien trabajó el campo de la geografía humana, William Morris Davis, uno de los precursores de la Geomorfología, el también edafólogo Vasily Dokuchaev, Alfred Russel Wallace, uno de los precursores de la teorías de la evolución, el climatólogo Wladimir Peter Köppen, los destacados estrategas militares Halford John Mackinder, Karl Haushofer y Paul Vidal de La Blache, quien sería uno de los precursores del Federalismo, e influiría en la construcción de una subdivisión interna en los territorios de las naciones para el reconocimiento y control de los recursos de cada país.

Por su parte, a mediados del siglo XX ocurriría una profunda ruptura con la geografía del siglo XIX, que aún se encuentra en disputa, pues ha ocurrido lo que en palabras de Immanuel Kant se podría denominar un giro copernicano, (7) poniendo de relieve la importancia del sujeto (sociedad o individuo) para el entendimiento del mundo en consideración al objeto (naturaleza o individuo), donde se tiene el reconocimiento empírico de que la sociedad es quien dirige dicho proceso, que solo puede ser pensado a partir de la relación de las sociedades con la domesticación y transformación de la naturaleza para fines específicamente humanos. Ese cambio de perspectiva ha supuesto la base de lo que se conoce como el giro espacial de las Ciencias sociales, centrándose sobre todo en el desarrollo del Estudio de nombres geográficos (planteado por los estudios culturales emanados de las críticas al orientalismo), geografía crítica (para el mundo hispano) o radical (en el mundo anglosajón), o las geografías posmodernas. Además la geografía tiene ahora fuertes vínculos con disciplinas afines como la Sociología, la Economía o la Historia. Entre los geógrafos del siglo XX destacan David Harvey, Neil Smith, Milton Santos, Yves Lacoste, Horacio Capel, Richard Hartshorne, Ellen Churchill Semple, Doreen Massey Walter Christaller, Torsten Hägerstrand, Carl Sauer, Peter Hall, Philippe Pinchemel, Brian Joe Lobley Berry, Yi-Fu Tuan o Maria Dolors García Ramón, todos ellos con posiciones y posturas muy distintas entre sí.

A comienzos del siglo XXI, la situación actual de la Geografía es algo ambivalente. Por un lado, parece evidente que la visibilidad de la Geografía como disciplina académica ha disminuido a nivel popular. Estos cambios están afectando a la concepción que se tiene de la disciplina. En la forma contemporánea de entender a la disciplina es la libertad humana (con fuerte influencia del Idealismo alemán). Actualmente se vive un profundo debate en la disciplina, entre los defensores de geografías regionales cuantitativas, dónde se defiende una Geografía más bien descriptiva, y los defensores de las geografías radicales, humanísticas y posmodernas, que apelan por una disciplina más crítica frente a los hechos manifiestos por la crisis del capitalismo y, especialmente, por el derrumbe de los gobiernos socialistas a escala mundial. El desplazamiento que viven distintas instituciones educativas en el mundo de una Geografía más cercana a las Ciencias de la Tierra o a las Ciencias sociales, revela un lento pero progresivo cambio sistemático en la disciplina.

Pixabay (licencia Pixabay, uso gratuito).

La orientación y las coordenadas geográficas: Norte, Sur, Este y Oeste

Desde tiempos remotos, la necesidad de orientarse ha acompañado al ser humano en sus desplazamientos, exploraciones y actividades cotidianas. Navegantes, pastores, viajeros y científicos han buscado puntos de referencia fijos para situarse en el espacio terrestre. La orientación consiste precisamente en determinar la posición y la dirección en la superficie de la Tierra, y para ello se han desarrollado sistemas universales que permiten ubicar cualquier punto de forma precisa.

Los cuatro puntos cardinales

El sistema más básico de orientación está formado por los cuatro puntos cardinales:

Norte (N): indica la dirección hacia el Polo Norte geográfico.

Sur (S): señala el Polo Sur geográfico, en sentido opuesto al norte.

Este (E): indica la dirección por donde sale el Sol.

Oeste (O): marca el lugar por donde el Sol se pone.

Estos cuatro puntos están dispuestos de forma perpendicular, formando una cruz imaginaria sobre el terreno. En la cartografía moderna, por convención, la parte superior de los mapas siempre está orientada hacia el norte, lo que facilita la lectura y la comparación entre diferentes documentos cartográficos.

Además de los puntos cardinales principales, se utilizan puntos intercardinales (noreste, noroeste, sureste, suroeste) y secundarios (nornoreste, estesureste, etc.) para aumentar la precisión en la orientación.

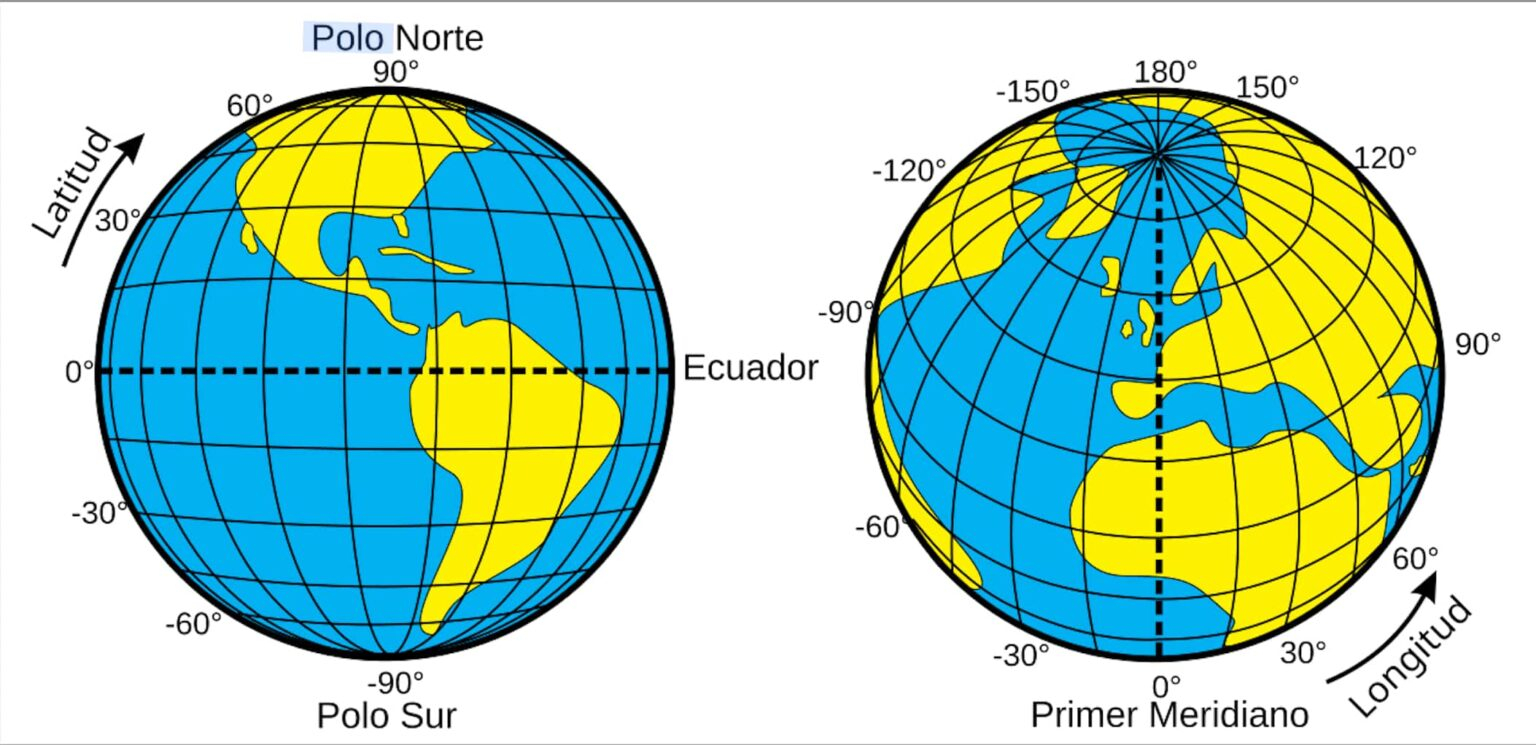

El desarrollo de las coordenadas geográficas

Para poder ubicar cualquier punto de la superficie terrestre de forma exacta, se creó el sistema de coordenadas geográficas, basado en una red imaginaria de líneas que rodean el globo: los paralelos y los meridianos. Este sistema permite asignar a cada lugar dos números: latitud y longitud.

Latitud

La latitud es la distancia angular de un punto respecto al Ecuador terrestre, medida en grados.

El Ecuador es la línea imaginaria que divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur.

La latitud se mide de 0° en el ecuador hasta 90° en los polos.

Las latitudes al norte del ecuador se indican como N, y las que están al sur como S.

Por ejemplo, Madrid está aproximadamente en 40° N de latitud, mientras que Buenos Aires se encuentra en 34° S.

Los paralelos son las líneas que se trazan paralelamente al ecuador. Entre ellos destacan:

Trópico de Cáncer (23° 27′ N)

Trópico de Capricornio (23° 27′ S)

Círculo Polar Ártico (66° 33′ N)

Círculo Polar Antártico (66° 33′ S)

Estos paralelos marcan zonas climáticas fundamentales y son esenciales para comprender la distribución de temperaturas, estaciones y ecosistemas.

Longitud

La longitud es la distancia angular entre un punto de la Tierra y el Meridiano de Greenwich, medida también en grados.

El meridiano de Greenwich (0°) atraviesa el Observatorio Real de Greenwich, en Londres, y fue adoptado internacionalmente en 1884 como referencia universal.

La longitud se mide hacia el este (E) y hacia el oeste (O) hasta un máximo de 180°.

Por ejemplo, Nueva Delhi (India) está en torno a 77° E, mientras que Buenos Aires está en unos 58° O.

Los meridianos son semicírculos que convergen en los polos. A diferencia de los paralelos, todos tienen la misma longitud.

La intersección de latitud y longitud

Combinando la latitud y la longitud se puede determinar de manera única la posición de cualquier lugar en la superficie terrestre. Por ejemplo:

París: 48° 51′ N, 2° 21′ E

Sídney: 33° 52′ S, 151° 12′ E

El Cairo: 30° 03′ N, 31° 14′ E

Este sistema es la base tanto de la cartografía tradicional como de las modernas tecnologías de geolocalización (GPS), que utilizan satélites para calcular coordenadas en tiempo real con gran precisión.

Latitud y longitud en la Tierra. Djexplo De la traducción: Ortisa. CC BY-SA 4.0.

La orientación mediante astros y brújulas

Antes de la existencia de los mapas y los GPS, los pueblos antiguos se orientaban observando fenómenos naturales, en particular el movimiento aparente del Sol y las estrellas.

En el hemisferio norte, la Estrella Polar ha sido durante siglos un referente fijo para localizar el norte.

El Sol sale por el este y se pone por el oeste, lo que servía como guía diaria.

Con el tiempo, se inventaron instrumentos como la brújula magnética, que indica el norte magnético terrestre y permitió la navegación marítima de larga distancia.

Escalas y representación del espacio

En la orientación y cartografía, también juega un papel clave la escala, que es la relación entre una distancia en el mapa y la correspondiente en el terreno real. Por ejemplo:

Una escala 1:10.000 significa que 1 cm en el mapa equivale a 10.000 cm (100 m) en la realidad.

Una escala 1:1.000.000 se usa en mapas mundiales, donde 1 cm representa 10 km.

Las escalas permiten representar espacios inmensos en superficies manejables y conservar proporciones precisas para mediciones y análisis.

Conclusión

La orientación y el sistema de coordenadas son herramientas fundamentales que permiten al ser humano situarse en el espacio, representar la superficie terrestre con precisión y construir conocimiento geográfico. Desde los puntos cardinales observados por pastores y navegantes antiguos hasta las coordenadas calculadas por satélites, este sistema ha acompañado la evolución del saber geográfico y sigue siendo una de las bases más sólidas para comprender y explorar nuestro planeta.

Epistemología de la geografía

La epistemología de la geografía es la rama que estudia cómo la geografía conoce el mundo: qué considera objeto legítimo (espacio, lugar, territorio, paisaje, redes), con qué métodos lo investiga (cartografía, SIG, teledetección, trabajo de campo, modelos) y bajo qué criterios juzga la validez de sus explicaciones (evidencia, réplica, coherencia teórica, utilidad pública, ética). En lugar de contar la historia de la disciplina, se ocupa de sus fundamentos de conocimiento: qué preguntas son pertinentes (dónde, por qué allí, cómo se conecta, qué cambia con la escala y el tiempo), qué paradigmas orientan la mirada (cuantitativo, crítico, humanista, ambiental, complejidad), cómo trata la incertidumbre y los sesgos y cómo asegura reproducibilidad y responsabilidad en el uso de datos espaciales. En suma, es la reflexión sobre qué significa “saber” en geografía y qué hace que ese saber sea fiable, útil y éticamente aceptable.

Enfoques y paradigmas contemporáneos (cuantitativo, crítico, humanista, pospositivista, ambiental, complejidad). La geografía mira el mundo con varias “gafas”. La cuantitativa mide y modela para reconocer patrones (por ejemplo, dónde se concentran ciertos fenómenos). La crítica pregunta quién gana y quién pierde en el espacio: poder, desigualdad, políticas. La humanista se fija en la experiencia: el sentido de los lugares, la identidad y la percepción. El pospositivismo acepta que ninguna mirada es totalmente neutral y anima a combinar métodos. La ambiental estudia las relaciones sociedad–naturaleza como un sistema unido. La complejidad recuerda que el territorio se comporta como un sistema vivo, con efectos en cadena y resultados inesperados; por eso usa escenarios y simulaciones además de estadísticas. La geografía contemporánea combina varios marcos para explicar los fenómenos espaciales. El enfoque cuantitativo prioriza la medición, el modelado y la inferencia estadística para identificar patrones y regularidades. El enfoque crítico pone el acento en el poder, la desigualdad y las dimensiones políticas del espacio, interrogando cómo las estructuras económicas, jurídicas y culturales producen territorios. El enfoque humanista rescata la experiencia vivida: significado de los lugares, percepción, identidad y prácticas cotidianas. El pospositivismo reconoce la pluralidad de métodos y la imposibilidad de una neutralidad total, integrando perspectivas mixtas. El enfoque ambiental estudia la coevolución sociedad–naturaleza y las retroalimentaciones entre sistemas biofísicos y sistemas humanos. El paradigma de la complejidad entiende el territorio como un sistema adaptativo con no linealidades, umbrales, autoorganización y emergencia; por ello usa simulación, redes y escenarios más que relaciones simples causa–efecto.

Escala y tiempo (multiescalaridad, efecto MAUP, series temporales). Cambiar la escala cambia la historia que cuenta el mapa. Lo que vemos a nivel de barrio no siempre se repite a nivel regional o mundial. El MAUP es un aviso: si agrupamos los mismos datos con fronteras distintas, el resultado puede variar (por ejemplo, cambiar de distrito a municipio). Conviene justificar siempre la unidad de análisis y, si se puede, comprobar varias escalas. En el tiempo, comparar series ayuda a distinguir entre un bache pasajero y una tendencia real. Toda afirmación geográfica depende de la escala de análisis y del periodo observado. Cambiar de lo local a lo regional o global puede alterar patrones y hasta el sentido de una correlación. El MAUP (efecto de unidad espacial modificable) muestra que distintas formas de agregación o zonificación producen resultados diferentes aun con los mismos datos, por lo que es imprescindible justificar la unidad de análisis y contrastar a múltiples escalas. En el eje temporal, las series permiten distinguir tendencias, ciclos y rupturas; comparar ventanas temporales evita confundir fluctuaciones cortas con cambios estructurales y ayuda a detectar rezagos y efectos acumulativos.

Causalidad vs. correlación espacial (autocorrelación, dependencia espacial). En geografía, lo cercano suele parecerse: es la autocorrelación espacial. Ver “manchas” de valores altos o bajos en un mapa indica dependencia espacial, pero eso por sí solo no explica las causas. Para no confundirnos, hay que apoyar los mapas con teoría, datos adicionales y pruebas sencillas que separen el efecto “se parecen porque están cerca” de otros factores (relieve, infraestructuras, políticas, etc.). Muchos fenómenos próximos en el espacio se parecen entre sí; esa similitud induce autocorrelación espacial y viola supuestos de independencia. Los clústeres o “puntos calientes” indican dependencia, pero no prueban causalidad. La inferencia responsable exige modelar explícitamente la estructura espacial, diferenciar efectos de vecindad de factores subyacentes, y comprobar la robustez de los resultados frente a especificaciones alternativas. Identificar correlación espacial es un diagnóstico; establecer causalidad requiere diseño analítico, teoría y, cuando sea posible, estrategias cuasi-experimentales o de control espacial.

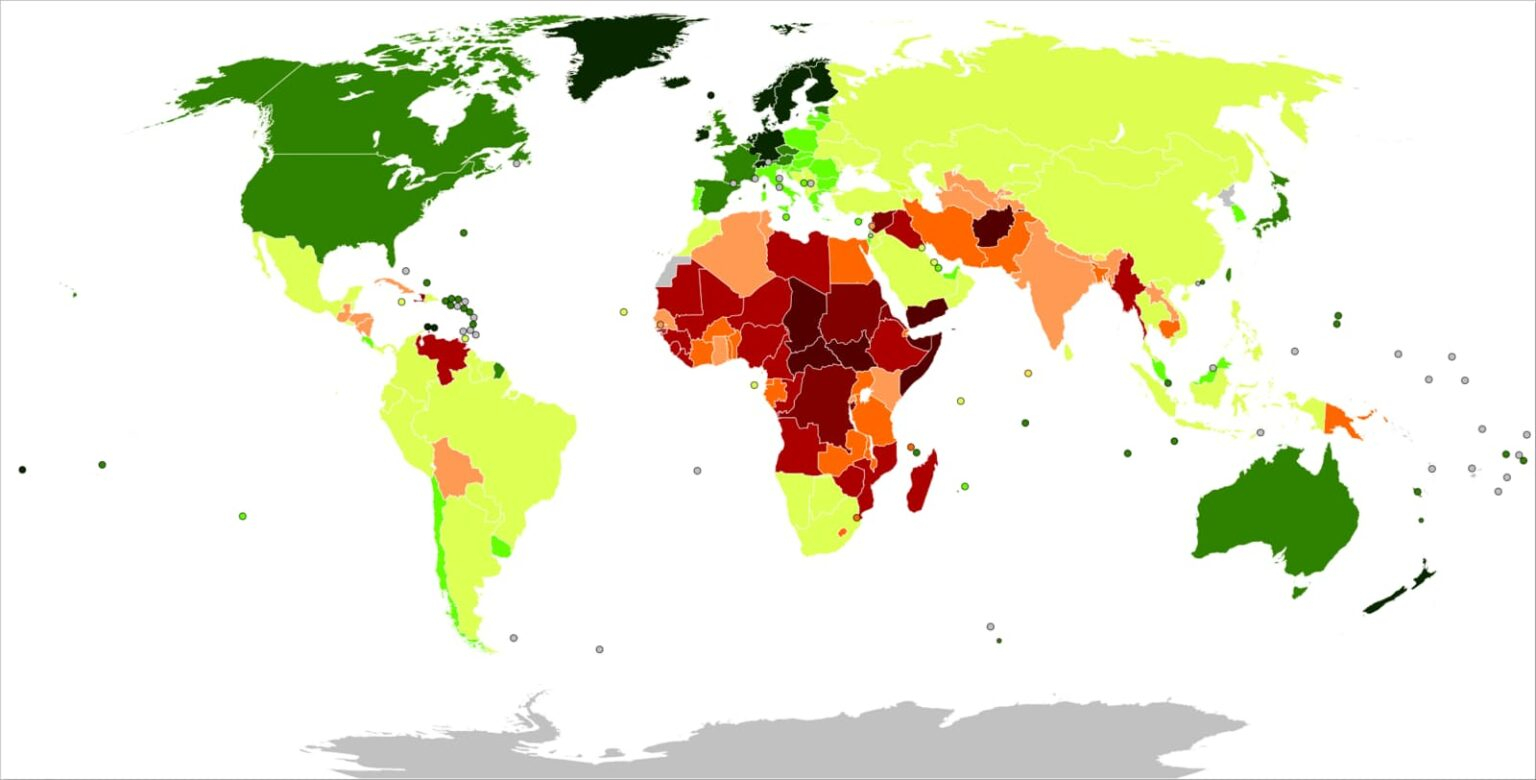

Ética y sesgos en análisis espacial (privacidad, sesgos de datos/muestreo, diseño cartográfico responsable). Los datos con ubicación pueden revelar más de la cuenta. Por eso hay que proteger la privacidad (agregar, anonimizar, usar solo lo necesario) y explicar de dónde salen los datos y con qué permisos. También existen sesgos: zonas con peor cobertura, medidas incompletas o muestras poco representativas. Hay que señalarlos y comunicar la incertidumbre. En cartografía, decisiones como la proyección, la paleta de colores o el método de clasificación influyen en cómo se interpreta el mapa; conviene elegirlas con criterio y decirlo claramente. Los datos geolocalizados pueden reidentificar personas o comunidades; es obligatorio minimizar riesgos, anonimizar, agregar cuando proceda y explicitar bases legales y consentimientos. Los sesgos aparecen por coberturas desiguales, mediciones incompletas o muestreos no representativos; reconocerlos, medir su magnitud y comunicar la incertidumbre es parte del deber profesional. En cartografía, las elecciones de proyección, clasificación y paleta cromática influyen en la interpretación: se debe justificar cada decisión, evitar paletas engañosas, señalar limitaciones y mantener coherencia semántica entre símbolos y fenómenos. La ética incluye también la evaluación de impactos sociales de los mapas y modelos.

Reproducibilidad y metadatos (documentación, licencias, trazabilidad). Un buen análisis debe poder repetirse. Eso implica documentar: fuentes, fechas, proyección, resolución, pasos que se siguieron y versiones de los datos. Indicar licencias permite reutilizar el trabajo respetando atribuciones. La trazabilidad es que cualquier lector pueda reconstruir el camino desde los datos brutos hasta el mapa final. Sin esto, las conclusiones son difíciles de comprobar y de usar para tomar decisiones. Un análisis es científicamente útil si puede repetirse y verificarse. La reproducibilidad exige documentar fuentes, versiones, transformaciones y parámetros; conservar scripts y flujos de trabajo; y adjuntar metadatos claros sobre resolución, proyección, fechas y calidad. Declarar licencias de datos y mapas permite su reutilización responsable y respeta derechos de autor y obligaciones de atribución. La trazabilidad implica poder reconstruir, paso a paso, cómo se obtuvo cada resultado cartográfico o estadístico; sin ella, las conclusiones pierden valor y no pueden sostener políticas públicas ni comparaciones en el tiempo.

Mapamundi, imagen de Mark Robinson en Pixabay

Estructura clásica de la Geografía

La geografía se organiza en general (principios transferibles), regional (síntesis de un territorio), física (sistemas naturales) y humana (organización social del espacio). No son cajones cerrados: se combinan según la pregunta. “La general aporta reglas, la regional hace la síntesis de un lugar; la física explica la naturaleza, la humana explica la sociedad: juntas dan una lectura completa.”

La geografía durante la época clásica griega era una disciplina con un solo objetivo, la descripción y estudio de la superficie terrestre. Se nutría con los relatos de los viajeros que gracias a la navegación y exploración llegaron a tener una idea bastante aproximada del ecúmene, es decir, del mundo conocido en aquellos tiempos y se encargaba de describir y catalogar o enumerar la ubicación de los accidentes naturales y de los distintos pueblos que se encontraban sobre la superficie terrestre. Pero el saber geográfico, al pasar de los tiempos, dio origen a la división de la geografía en dos ramas que forman la primera gran dicotomía de la ciencia, tal como señala Juan Vilá Valentí. (8) Estas dos ramas son Geografía general y Geografía especial también llamada esta última, en distintas épocas, geografía corológica, es decir, geografía de los lugares y geografía regional, que fue el término que finalmente se impuso y que abarcan ambas el doble objetivo de estudio de dicha ciencia. Siguiendo con los planteamientos de Vilá Valentí, estas dos ramas dieron paso a nuevas divisiones, como sucede con la geografía general, cuyo campo de estudio dio origen a una nueva dicotomía: geografía física y geografía humana.

Así, a partir de lo que se pensaba en el siglo XIX, que las formas de pensar la relación entre la sociedad y la naturaleza exigían un enfoque separado y especializado, (9) la geografía solía dividirse en dos grandes ramas: geografía general y geografía regional. Es importante señalar que es fundamental ponerlo sobre la mesa pues es aún una de las principales formas de aproximarse a la disciplina, debido a que se trata de un saber del Estado tal como lo pone de relieve Yves Lacoste en su obra La geografía, un arma para la Guerra, (10) la cual sigue siendo utilizada por las instituciones nacionales de todo el mundo, a pesar de que en los círculos académicos especializados suele reconocerse como obsoleta. En la división clásica, la geografía general solía pensarse como analítica, ya que estudiaba los hechos físicos y humanos individualmente, mientras que la geografía regional se consideraba como sintética, ocupándose de los sistemas territoriales particulares sin distinción entre «físico» y «humano». Sin embargo, la articulación entre ambas ramas ha sido tradicionalmente un tema de debate dentro de la geografía que cambió dramáticamente con los debates ocurridos en la segunda mitad del siglo XX.

Se ha dicho, con razón, que la geografía es una ciencia con una breve historia y un largo pasado. Esta apreciación hace referencia a que las obras de una geografía explicativa, y no solo descriptiva, son relativamente recientes, de fines del siglo XIX, pero tienen antecedentes en la Grecia durante la Edad Antigua, hace unos 25 siglos. Los primeros libros de Geografía son los de Eratóstenes y Estrabón y se trataban de una visión descriptiva del mundo conocido, con los accidentes geográficos, su ubicación y sus pueblos y habitantes.

Posteriormente a la época clásica griega, encontramos representantes de la geografía descriptiva, cada vez más explicativa, con el empleo de algunos mapas más elaborados, en la obra de la cultura helenística, convirtiéndose la ciudad de Alejandría, con su famosa Biblioteca, que llegó a reunir un millón de obras, mientras que los aportes de Ptolomeo, sus mapas y su teoría geocéntrica del mundo lo convirtieron en el autor más importante del campo de la Geografía a partir del siglo II, en la Edad Antigua y mucho tiempo después. El Imperio Romano impulsó el conocimiento del amplio territorio en el que se extendía, con la creación de miles de km de carreteras, fundación de ciudades, extensión de los cultivos, del regadío, de puentes y acueductos, todo ello logrado a través de un gran desarrollo de la ingeniería y de la arquitectura. Se destacan durante la Edad Media, las descripciones de viajeros principalmente, romanos, árabes y europeos del sur, como los venecianos, bizantinos, mallorquines (con el desarrollo de las llamadas cartas portulanas, de la brújula, la carabela y otros desarrollos de la navegación y del comercio). Al desarrollo del comercio en las ciudades del Mediterráneo, se unió el de las ciudades de la Liga Hanseática, ya durante la Baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, cuando se inició la época de los grandes avances de la navegación transoceánica.

Es una ciencia muy importante para el mundo, tiene un enfoque dirigido a la comprensión de los problemas de la interacción naturaleza-sociedad y a reorientar la actitud de los seres humanos hacia el espacio geográfico y el medio ambiente.

La geografía general es la rama de la geografía que estudia regularidades, procesos y principios del espacio geográfico —válidos más allá de un lugar concreto— para explicar cómo se organizan y se relacionan los fenómenos físicos y humanos en la superficie terrestre. Abarca tanto la geografía física (relieve, clima, aguas, biomas, suelos) como la geografía humana (población, ciudades, economía, política, cultura, movilidad), y utiliza métodos comunes —cartografía, SIG, teledetección, análisis espacial— para identificar patrones, interacciones y escalas.

A diferencia de la geografía regional, que se centra en la singularidad de un territorio (una región específica), la geografía general busca conceptos y modelos transferibles: por ejemplo, explicar por qué aparecen islas de calor urbanas, cómo se distribuyen los climas o qué factores organizan las redes de ciudades, independientemente del caso particular.

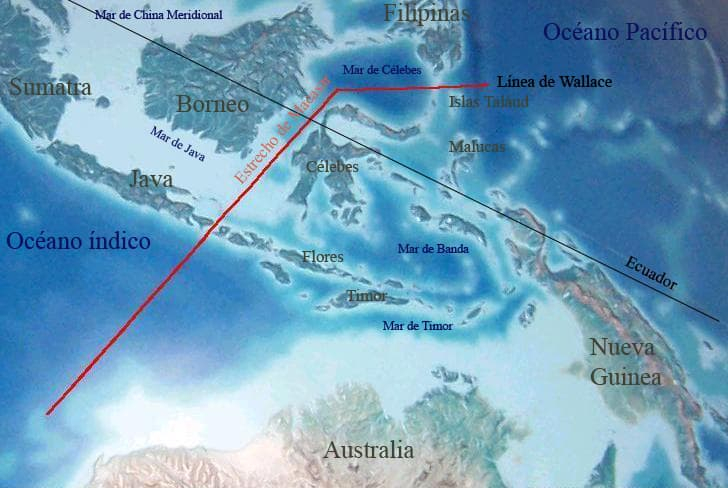

La Línea de Wallace, una frontera biogeográfica en Indonesia que separa dos grandes dominios de fauna y flora:

Al oeste (Sumatra, Java, Borneo: plataforma de Sunda) predominan especies de origen asiático: tigres/antiguamente, rinocerontes, monos, ciervos.

Al este (Nueva Guinea, Australia: plataforma de Sahul) predominan especies australasianas: marsupiales, casuarios, cacatúas, ornitorrinco/équidos australianos, etc.

La línea corre por estrechos de aguas profundas —entre Bali y Lombok, y entre Borneo y Célebes (Sulawesi)— señalados en rojo en el mapa. Esos canales fueron lo bastante profundos como para no convertirse en puentes terrestres cuando el nivel del mar bajó en las glaciaciones; por eso muchas especies no pudieron cruzar, y los dos lados evolucionaron de forma distinta.

Puntos clave para leer el mapa:

La franja de islas entre las dos plataformas (Sulawesi, Molucas, Flores, Timor…) se llama Wallacea: mezcla y endemismos muy altos.

La Línea de Wallace no es un “muro” absoluto: algunas especies la cruzan por vuelo, rafting o por acción humana. Es una transición que ayuda a entender los grandes patrones.

Existen otras líneas usadas por biogeógrafos (no siempre dibujadas aquí), como Lydekker (más al este, borde de la plataforma de Sahul) y Weber (una línea intermedia de “equilibrio” entre influencias asiática y australasiana).

En resumen, el mapa explica por qué cambia tanto la naturaleza a un lado y otro de ciertos estrechos de Indonesia: la historia geológica y la profundidad oceánica crearon una barrera duradera para la dispersión de especies.

Diferenciación entre geografía general y regional (funciones, límites y solapamientos)

La geografía general busca principios y regularidades que valen más allá de un lugar concreto: explica cómo se distribuyen y se relacionan fenómenos físicos y humanos (climas, redes urbanas, movilidad, usos del suelo), y propone conceptos y modelos transferibles. La geografía regional, en cambio, se centra en la singularidad de un territorio (una región, país o cuenca): integra clima, relieve, población, economía, cultura y política para explicar su coherencia interna y su posición en sistemas más amplios.

En la práctica se solapan: una síntesis regional recurre a leyes y modelos de la geografía general, y las generalizaciones se contrastan en estudios de caso regionales. Sus límites son de énfasis: la general busca regularidades, la regional singularidades bien explicadas.

Geografía física vs. geografía humana (objetos, métodos y variables típicas)

La geografía física estudia los sistemas naturales y sus procesos (relieve, clima, aguas, suelos, vegetación). Trabaja con modelos digitales de elevación, series climáticas, imágenes de satélite y mediciones de campo; analiza variables como altitud, pendiente, precipitación, temperatura, caudal, textura del suelo, cobertura del terreno.

La geografía humana analiza la organización social del espacio (población, ciudades, economía, política, cultura, movilidad). Usa censos y encuestas, registros administrativos, datos de movilidad, cartografía histórica y métodos mixtos; maneja variables como densidad demográfica, accesibilidad, renta, usos del suelo, centralidad, segregación, tiempos de viaje.

Ambas comparten herramientas (cartografía, SIG, teledetección, análisis espacial) y dialogan en problemas comunes: riesgos naturales, planificación territorial, cambio climático, conservación o salud pública.

Categorías analíticas compartidas (lugar, región, territorio, paisaje) con ejemplos breves

Lugar: segmento del espacio con significado e identidad. Ej. la Plaza Mayor de Madrid como punto de encuentro y referencia cultural.

Región: área delimitada por homogeneidad (formal) o por funcionamiento (funcional/nodal). Ej. clima mediterráneo (formal) frente a área metropolitana de Madrid articulada por flujos diarios (funcional).

Territorio: espacio apropiado y regulado por actores e instituciones. Ej. un Parque Nacional con normativa específica o una comarca con competencias administrativas.

Paisaje: expresión visible de la organización espacial, resultado de la interacción sociedad–naturaleza. Ej. el mosaico agrario de campiña andaluza con cultivos, setos, cortijos y relieves suaves.

Estas categorías son puentes entre física y humana: permiten leer juntos procesos biofísicos, usos, normas y significados.

Escalas de análisis (local, regional, nacional, global) y cambios de patrón al cambiar la escala

La escala condiciona lo que vemos y cómo lo explicamos.

Local (barrio, valle, municipio): revela detalles finos y variaciones intensas. Ej. isla de calor urbana manzana a manzana.

Regional (provincia, cuenca, área metropolitana): muestra estructuras funcionales y gradientes. Ej. coronas residenciales y ejes de movilidad en una metrópoli.

Nacional: permite comparar políticas, infraestructuras y desigualdades entre territorios.

Global: destaca patrones planetarios (cinturones climáticos, redes de ciudades, corredores marítimos). Al cambiar de escala, los patrones pueden aparecer, desaparecer o invertirse (efecto de agregación). Por eso conviene justificar la unidad espacial elegida, contrastar resultados a múltiples escalas y explicitar periodo temporal, proyección y resolución. La buena práctica geográfica consiste en encajar lo observado a una escala con lo que sucede en las demás, evitando extrapolaciones simplistas.

🌍 Relieve físico de África — Imagen satelital que muestra la diversidad geográfica del continente africano: al norte, el extenso desierto del Sáhara; en el centro, densas zonas tropicales; y en el sur y este, mesetas y regiones montañosas, así como la isla de Madagascar al sureste. Fuente: Image by WikiImages from Pixabay (licencia libre, uso comercial permitido). Esta imagen satelital muestra con gran claridad las características físicas del continente africano, destacando el contraste entre el desierto del Sáhara, las zonas tropicales centrales y las mesetas y regiones montañosas del sur y este. Es perfecta para ilustrar el apartado de geografía física de África o como ejemplo dentro de una sección global sobre relieves continentales.

Ramas y subdisciplinas (mapa rápido)

Geografía física

Geomorfología: formas y procesos del relieve (erosión, tectónica, modelado del terreno) y su dinámica a distintas escalas.

Climatología: distribución de climas y tiempo atmosférico; variabilidad, extremos y sus impactos territoriales.

Biogeografía: patrones de biodiversidad y biomas; distribución de especies, endemismos y cambios por perturbaciones.

Hidrogeografía: aguas superficiales y subterráneas; cuencas, caudales, riesgos de inundación y gestión del recurso.

Geografía humana

Geografía económica: localización de actividades, cadenas de valor, especialización territorial y comercio.

Geografía urbana: estructura y funcionamiento de ciudades; usos del suelo, movilidad, accesibilidad y forma urbana.

Geografía rural: espacios agrarios y forestales; sistemas productivos, despoblación y servicios ecosistémicos.

Geografía social: desigualdades, segregación, demografía y condiciones de vida en el espacio.

Geografía cultural: significados, identidades y representaciones del lugar; paisajes culturales y patrimonio.

Geografía política: territorio, fronteras, escalas de gobierno y geopolítica de recursos e infraestructuras.

Ámbitos aplicados y transversales

Geografía de la salud: patrones espaciales de enfermedades, determinantes territoriales y planificación sanitaria.

Geografía del turismo: flujos, destinos, capacidades de carga y efectos socioambientales del turismo.

Geografía de los riesgos: amenazas naturales y antrópicas; exposición, vulnerabilidad y gestión del riesgo.

Geografía regional: síntesis integradas de territorios concretos (coherencia interna y relaciones externas).

Geografía ambiental: interacciones sociedad–naturaleza; evaluación de impactos, conservación y adaptación climática.

Mont Blanc visto desde Francia. Foto: Florian Pépellin. CC BY-SA 4.0. Original file (3,264 × 2,448 pixels, file size: 4.68 MB). El Mont Blanc y el corazón de los Alpes. El Mont Blanc es la cumbre más alta de los Alpes y de toda Europa Occidental, con una altitud de 4.808 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en la frontera entre Francia e Italia, en el macizo del Mont Blanc, una de las formaciones montañosas más imponentes de Europa. Su cima está situada al sureste de Francia, en la región de Alta Saboya, y al noroeste de Italia, en el Valle de Aosta.

Este macizo forma parte de la cadena alpina, que se extiende en arco desde el Mediterráneo hasta Europa Central. El Mont Blanc no solo es un referente geográfico, sino también un símbolo cultural y natural: es un destino emblemático para el alpinismo y el esquí, y su entorno glaciar alberga algunos de los glaciares más extensos de los Alpes, como el Mer de Glace. El clima alpino extremo, las nieves perpetuas y la complejidad de su relieve lo convierten en un espacio de gran interés científico y turístico.

Geografía regional

La geografía regional o corológica (del griego «χώρα», espacio, país, región y «λόγος», conocimiento, estudio) es la disciplina que estudia los sistemas o complejos geográficos. Sin embargo, no hay consenso a la hora de definir que es un complejo geográfico ni el papel de la geografía regional en el conjunto de la geografía.

Para algunos geógrafos, la geografía regional es una disciplina encargada del estudio sintético de los complejos geográficos (territorios, lugares, paisajes o regiones entre otras denominaciones). Sería por lo tanto una parte de la geografía en condición de igualdad con las múltiples disciplinas que conforman la geografía general o sistemática, las cuales estudian analíticamente diversos fenómenos en sus características y distribución (relieve, clima, vegetación, población, organización económica, organización política, comercio, transportes, etc.).

Para otros geógrafos, sin embargo, la denominación geografía regional es redundante pues toda la geografía es regional. Es decir, la geografía tiene por objeto estudiar los complejos geográficos a cualquier escala (localidades, comarcas, regiones, países, grandes regiones, etc.) tanto de forma sintética como temática. Las diversas disciplinas que conforman la geografía general serían por lo tanto, el acercamiento temático y comparativo al estudio de los complejos geográficos. Así, según Robert E. Dickinson, «La geografía es fundamentalmente la ciencia regional o corológica de la superficie terrestre» y para Manuel de Terán, «La primacía de la geografía regional no es discutible en la situación actual de la ciencia geográfica. La geografía moderna es fundamentalmente geografía regional, como en la Antigüedad fue corología y chorografía».

La geografía regional es la rama que realiza la síntesis de un territorio concreto para explicar su singularidad y su posición en escalas mayores. No busca leyes universales, sino comprender cómo se articulan en un espacio determinado el medio físico, la población, las actividades económicas, las redes urbanas, las instituciones y los significados culturales. Por eso integra resultados de la geografía física y de la humana, además de conceptos de la geografía general, para ofrecer un retrato coherente de “cómo funciona” una región y por qué es distinta de otras.

Su herramienta central es la regionalización, es decir, la delimitación de áreas con sentido analítico. Puede hacerse por homogeneidad —clima, relieve, usos del suelo, estructura productiva— o por funcionamiento —áreas metropolitanas, regiones nodales, cuencas de servicios, corredores logísticos—, y a menudo combina ambos criterios. La geografía regional trabaja con escalas flexibles: desde una comarca o una cuenca hidrográfica hasta un país o un macroespacio transfronterizo, siempre justificando la unidad de análisis elegida y su relación con las contiguas.

Metodológicamente recurre a cartografía, SIG y teledetección para describir el soporte físico; a estadísticas socioeconómicas, registros administrativos y fuentes históricas para caracterizar población y actividades; y a trabajo de campo y entrevistas para captar prácticas y percepciones locales. El resultado no es solo un inventario, sino una interpretación estructurada: identifica ejes y jerarquías urbanas, gradientes ambientales, especializaciones productivas, conflictos de uso del suelo, riesgos y oportunidades.

Su utilidad es clara en la ordenación del territorio, la planificación de infraestructuras, la gestión del agua y de los riesgos naturales, la política regional y la conservación del patrimonio y de la biodiversidad. En suma, la geografía regional ofrece el “dossier” completo de un lugar: integra qué lo hace único, cómo se organiza internamente, cómo se conecta con el exterior y qué estrategias son plausibles para su desarrollo y su sostenibilidad.

Danubio en Linz, Austria. Foto: Isiwal. CC BY-SA 4.0. Original file (6,048 × 4,024 pixels, file size: 14.11 MB).

El Danubio es uno de los ríos más importantes de Europa y el segundo más largo del continente, después del Volga, con una longitud aproximada de 2.857 kilómetros. Nace en la Selva Negra, en el suroeste de Alemania, a partir de la confluencia de los arroyos Breg y Brigach, y recorre el continente en dirección general oeste-este hasta desembocar en el mar Negro, formando un extenso delta compartido entre Rumanía y Ucrania.

A lo largo de su curso atraviesa o delimita diez países: Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Moldavia y Ucrania, lo que lo convierte en una auténtica columna vertebral geográfica y cultural de Europa Central y Oriental. Importantes capitales europeas, como Viena, Bratislava, Budapest y Belgrado, se encuentran a orillas de este río, que ha sido históricamente una vía fundamental de comunicación, comercio y contacto entre pueblos.

El Danubio no solo tiene un valor estratégico y económico, sino también ecológico: su cuenca hidrográfica alberga una enorme biodiversidad y ecosistemas fluviales de gran importancia, protegidos en parte por parques nacionales y reservas naturales.

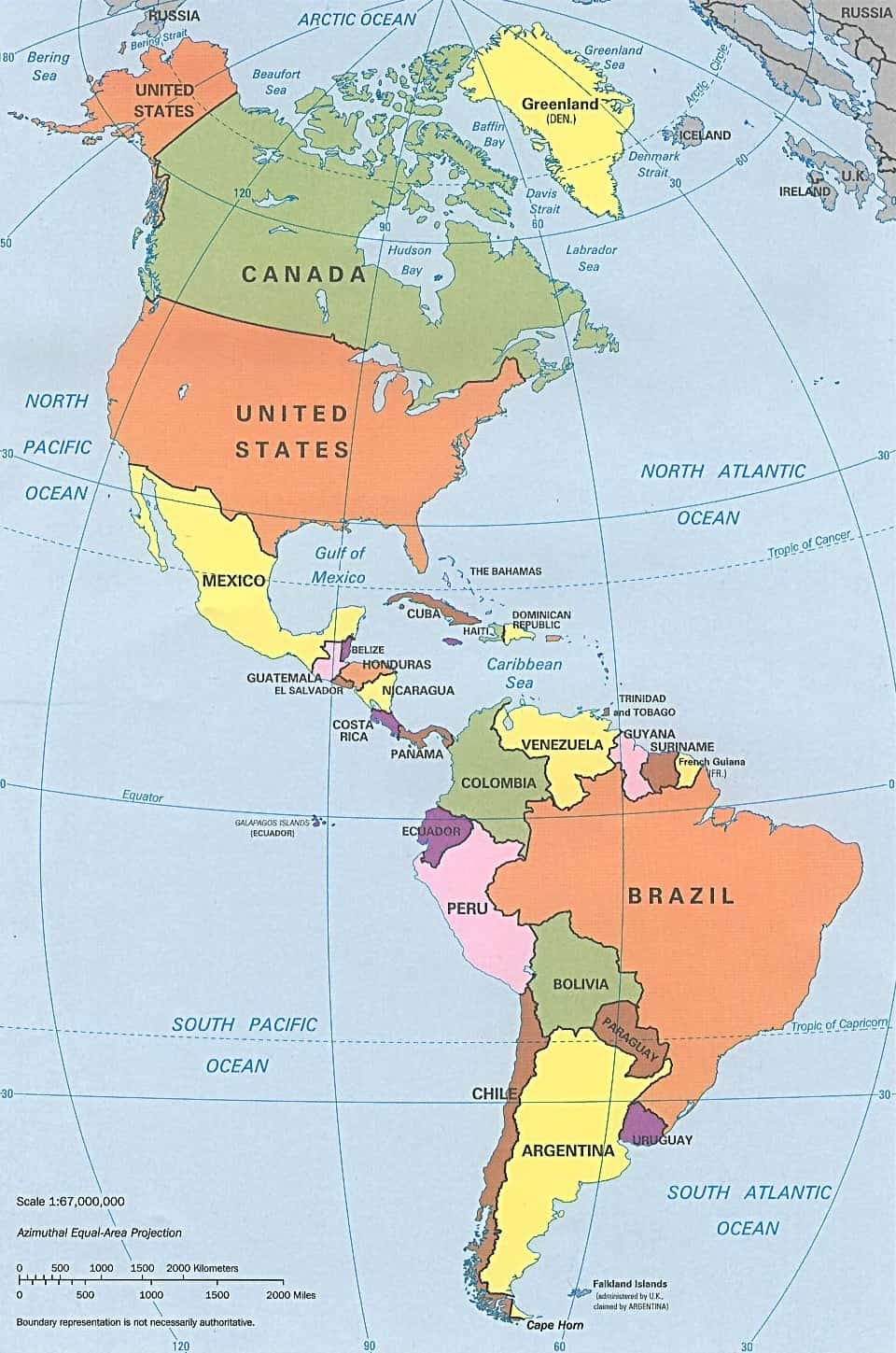

🗺️ Mapa político de América — Representación actual de los Estados soberanos del continente americano, con sus fronteras internacionales consolidadas a lo largo de un complejo proceso histórico que combina herencias coloniales, independencias, tratados y conflictos territoriales.

América es el segundo continente más grande de la Tierra, después de Asia. Ocupa la gran parte del hemisferio occidental del planeta. Se extiende desde el océano Ártico por el norte hasta las islas Diego Ramírez por el sur, en la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico, los cuales a su vez delimitan al continente por el este y el oeste, respectivamente. Con una superficie de más de 43 316 000 km², es la segunda masa de tierra más grande del globo (la primera es la parte no insular de Eurafrasia), cubriendo el 8 % de la superficie total del planeta y el 28.4 % de la tierra emergida, y además concentrando cerca del 12.5 % de la población humana.

Debido a su gran tamaño y sus características geográficas, en algunas culturas, América se divide tradicionalmente en cuatro regiones continentales: América del Norte, América Central, las islas del Caribe y América del Sur. Aunque algunos geógrafos consideran a América Central y el Caribe como una subregión dentro de América del Norte. Atendiendo a sus características culturales, se distinguen América Anglosajona y América Latina.

América fue poblada desde el Asia oriental y evolucionó durante decenas de miles de años sin tener contacto con otros continentes, estableciéndose diversas culturas a lo largo de todo su territorio y generando sus propias revoluciones neolíticas. A partir de la llegada de los españoles en 1492, el continente estableció un intercambio social y ecológico significativo con Eurafrasia. Al principio fue una colonización por más de trescientos años en seis imperios europeos repartidos uno a lo otro, y de 1776 hasta a lo largo de los siglos siglo XIX y siglo XX la gran mayoría de sus territorios fueron descolonizados en relación a las guerras napoleónicas.

Con una población de más de mil millones de personas, América tiene treinta y cinco países independientes, y veinticinco territorios dependientes de cinco países: Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Francia y Países Bajos. Y las ocho megaciudades de América están en la Ciudad de México, Ciudad de Nueva York, São Paulo, Los Ángeles, Río de Janeiro, Buenos Aires, Lima y Bogotá.

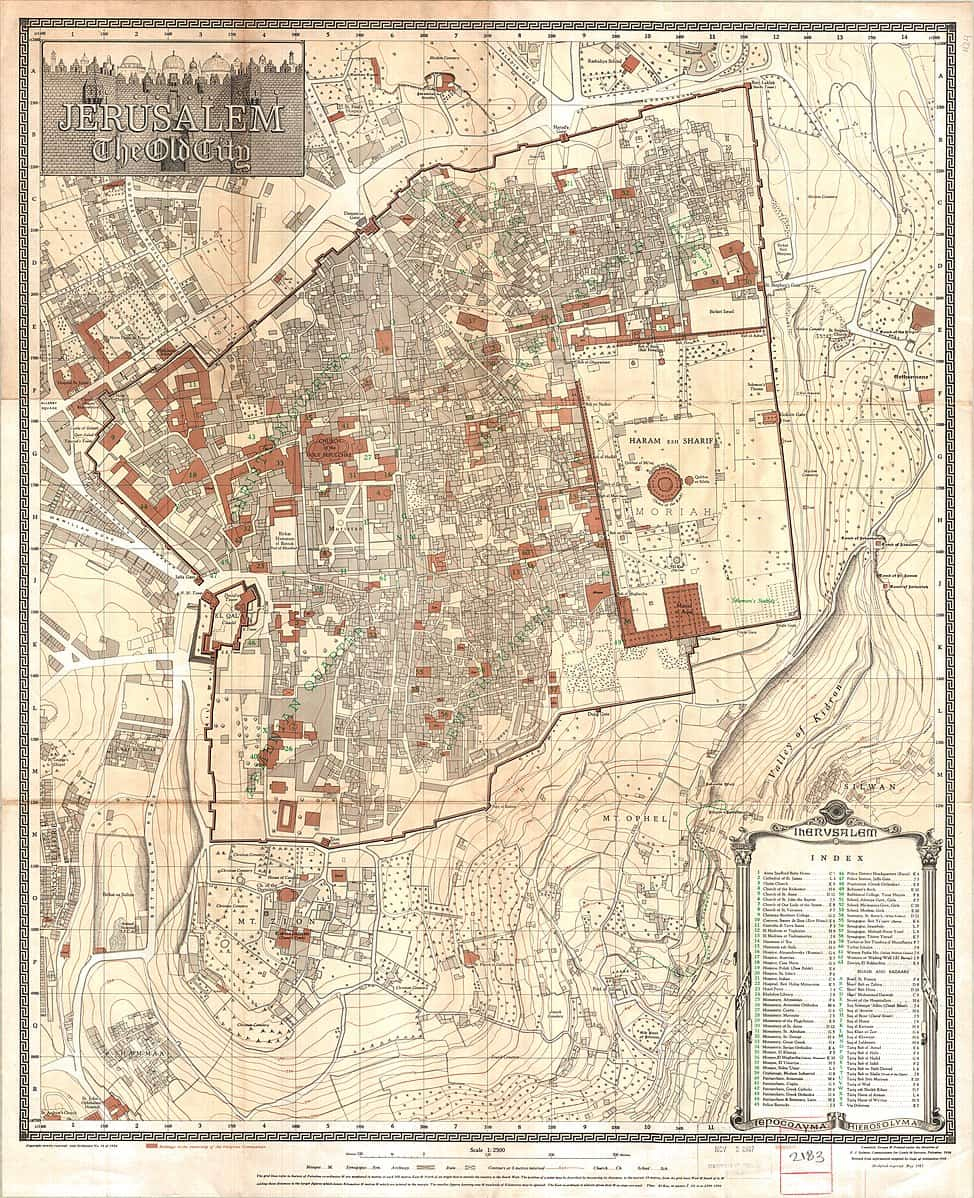

Mapa de Juan de la Cosa (1500), fue el primer Mapamundi que contiene una representación del nuevo continente. Fuente: Link. Dominio Público. Original file (1,163 × 2,127 pixels, file size: 3.33 MB).

🧭 El mapa de Juan de la Cosa (1500): el primer mapamundi que representa América

El mapa de Juan de la Cosa, fechado en el año 1500, es considerado una de las joyas más valiosas de la cartografía universal. Se trata del primer mapamundi conocido que incluye una representación del continente americano, apenas ocho años después del primer viaje de Cristóbal Colón. Este documento refleja de forma visual el cambio de paradigma geográfico que supusieron los descubrimientos europeos de finales del siglo XV, marcando la transición entre la visión medieval del mundo y la nueva concepción global propia de la Edad Moderna.

La obra fue realizada por Juan de la Cosa, navegante, cartógrafo y hombre de confianza de Colón. Nacido probablemente en Santoña (Cantabria, España) hacia 1460, de la Cosa tuvo una destacada trayectoria en los viajes de exploración. Participó en el primer y segundo viaje de Cristóbal Colón a América como propietario y maestre de la nao Santa María, el buque insignia de la expedición de 1492. Posteriormente, formó parte de otras expediciones, entre ellas las de Alonso de Ojeda, con quien exploró las costas de Sudamérica. Su experiencia directa en la navegación atlántica y en los primeros contactos con el Nuevo Mundo le otorgó una perspectiva única para elaborar un mapa de alcance global.

El mapa, pintado sobre pergamino, mide aproximadamente 96 × 183 centímetros y combina información náutica, política y geográfica. Su orientación es peculiar: el norte se sitúa en la parte superior, pero el mapa se despliega en un formato vertical que recuerda a las cartas portulanas mediterráneas. Se incluyen rosas de los vientos, líneas de rumbo y representaciones de costas muy detalladas, especialmente en el área del Atlántico y el Caribe, fruto de los recientes viajes exploratorios. La parte más innovadora es la inclusión, en color verde, de las costas de América, desde el golfo de México y las Antillas hasta parte de la costa norte de Sudamérica, trazadas a partir de los viajes colombinos y de exploraciones posteriores.

En la parte superior del mapa aparece una representación de Cristo Pantocrátor, bendiciendo el mundo, siguiendo la tradición iconográfica medieval. Sin embargo, el contenido geográfico ya no responde a los esquemas de la cartografía tolemaica o los mapas “en T”, sino que introduce una nueva lógica empírica basada en los descubrimientos náuticos. Europa, África y Asia aparecen delineadas con el conocimiento acumulado por la cartografía mediterránea y portuguesa, mientras que el Nuevo Mundo surge como un bloque occidental aún impreciso pero claramente diferenciado. Es importante destacar que en 1500 todavía no se comprendía completamente la naturaleza continental de América; muchos pensaban que se trataba de la prolongación oriental de Asia.

El contexto histórico de la realización de este mapa es crucial. En 1494, el Tratado de Tordesillas había establecido una línea imaginaria que dividía las áreas de exploración entre Castilla y Portugal. Las expediciones castellanas, lideradas en parte por Colón y sus colaboradores, habían explorado las islas del Caribe, la costa de América Central y parte de Sudamérica, pero la dimensión continental del descubrimiento apenas comenzaba a vislumbrarse. Juan de la Cosa, al elaborar su mapa, reunió información procedente de estas expediciones, de fuentes portuguesas y de su propia experiencia como navegante.

El mapa de Juan de la Cosa no era un documento decorativo, sino una herramienta estratégica. Sirvió a la Corona de Castilla para visualizar los nuevos territorios, planificar expediciones y respaldar las pretensiones españolas frente a Portugal y otras potencias europeas. Con el tiempo, se convirtió también en un testimonio histórico excepcional del momento en que el mundo se amplió repentinamente ante los ojos europeos.

Actualmente, el mapa original se conserva en el Museo Naval de Madrid, donde es considerado una pieza clave de su colección. A pesar de los siglos transcurridos, su estado de conservación es notable, y sigue siendo objeto de estudio por parte de historiadores, cartógrafos y especialistas en navegación. Su valor no reside solo en ser el primer mapa que representa América, sino en simbolizar el inicio de una nueva era geográfica: la del conocimiento global y la expansión ultramarina.

🌐 Las fronteras de América: formación y evolución de los Estados modernos

La configuración política del continente americano es el resultado de un largo proceso histórico que se extiende desde la época precolombina hasta la consolidación de los Estados modernos en los siglos XIX y XX. Antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba ocupado por una enorme diversidad de pueblos y culturas indígenas que no organizaban su espacio mediante fronteras lineales al estilo europeo, sino a través de áreas de influencia, territorios nómadas o límites naturales difusos. Las nociones de soberanía territorial y fronteras políticas rígidas fueron introducidas por las potencias coloniales europeas a partir del siglo XVI.

España y Portugal fueron las primeras en establecer vastos imperios en América tras la firma del Tratado de Tordesillas (1494), que dividió el continente entre ambas coronas siguiendo un meridiano imaginario. Esta división inicial tuvo consecuencias duraderas: el portugués se consolidó como lengua predominante en Brasil, mientras que el resto de América quedó bajo dominio español. Con el paso del tiempo, otros imperios europeos como Francia, Inglaterra y los Países Bajos también establecieron colonias en el Caribe, América del Norte y ciertas zonas de América del Sur, lo que dio lugar a una geografía política colonial compleja marcada por disputas y ajustes territoriales.

La independencia de los Estados americanos a partir de finales del siglo XVIII y especialmente a lo largo del XIX supuso un cambio radical. La independencia de Estados Unidos en 1776 abrió el camino a nuevas formas de organización política, y a principios del siglo XIX las guerras de independencia hispanoamericanas lideradas por figuras como Simón Bolívar o José de San Martín fragmentaron el antiguo imperio español en múltiples repúblicas. Estas nuevas entidades estatales heredaron en buena medida los límites administrativos coloniales, que fueron transformados en fronteras internacionales. Este principio, conocido como uti possidetis iuris, buscaba evitar conflictos al mantener los antiguos límites virreinales y provinciales como base para los nuevos Estados.

Sin embargo, la transición no estuvo exenta de tensiones. En América del Sur, numerosos conflictos fronterizos surgieron entre las jóvenes repúblicas, como las disputas entre Perú y Chile, entre Bolivia y Paraguay, o entre Venezuela y Colombia, que se prolongaron durante décadas y en algunos casos derivaron en guerras. En América del Norte, Estados Unidos amplió sus fronteras a través de compras territoriales, anexiones y conflictos, como la guerra con México (1846–1848), que culminó con la cesión de amplios territorios al norte del río Bravo. Canadá, por su parte, consolidó su territorio mediante acuerdos diplomáticos y expansión gradual hacia el oeste, manteniendo una de las fronteras más largas y pacíficas del mundo con Estados Unidos.

Durante el siglo XX, la mayoría de las fronteras americanas quedaron definitivamente fijadas mediante tratados internacionales y arbitrajes. Casos emblemáticos fueron el laudo de 1904 que estableció la frontera entre Argentina y Chile en la Patagonia, o el tratado que resolvió las diferencias entre Perú y Ecuador a finales del siglo XX. Algunas disputas menores persisten, pero en general las fronteras actuales de América presentan un alto grado de estabilidad.

Estas fronteras reflejan una combinación de factores históricos, geográficos y políticos. En muchos casos siguen líneas naturales como cordilleras, ríos o llanuras, que sirvieron de referencia para dividir territorios extensos y poco poblados. En otras regiones, especialmente en América del Norte y algunas zonas del sur, predominan líneas rectas trazadas siguiendo meridianos o paralelos, lo que da lugar a fronteras geométricas fácilmente reconocibles en los mapas. Además, el proceso de modernización y consolidación estatal trajo consigo la creación de fronteras administrativas internas, que organizaron el espacio nacional en provincias, departamentos, estados o municipios.

En la actualidad, las fronteras de América no solo tienen un significado político, sino también económico, cultural y social. Grandes flujos migratorios, intercambios comerciales, redes de transporte y movimientos culturales cruzan a diario estas líneas, transformando antiguos límites rígidos en espacios dinámicos de interacción. Desde la frontera entre Estados Unidos y México, uno de los puntos de contacto más intensos del planeta, hasta las fronteras amazónicas apenas habitadas, el continente americano muestra una diversidad de realidades fronterizas que reflejan tanto su historia como los desafíos del presente.

🌍 Accidentes geográficos: introducción y clasificación

Los accidentes geográficos son las formas y características naturales que presenta la superficie terrestre. Estas estructuras modelan el relieve y determinan en gran medida la distribución de los ecosistemas, los climas y las actividades humanas. Algunos de estos accidentes son resultado de procesos internos de la Tierra, como el levantamiento de montañas por la tectónica de placas, mientras que otros se originan por procesos externos como la erosión, la sedimentación o la acción del agua y el viento.

El conocimiento de los accidentes geográficos es fundamental para comprender la organización física del planeta y la interacción entre naturaleza y sociedad. Montañas, ríos, mares, desiertos o llanuras no son simples “formas” sobre un mapa: determinan climas, ecosistemas, culturas y modos de vida. Su estudio constituye la base de la geografía física y es un punto de partida esencial para cualquier exploración más profunda del territorio.

Podemos agrupar los principales accidentes geográficos en grandes categorías, que sirven para organizar y estudiar de manera sencilla la diversidad del relieve terrestre.

Montañas y cordilleras

Las montañas son elevaciones naturales de terreno con gran pendiente y altura considerable respecto a su entorno. Cuando forman conjuntos alineados se denominan cordilleras o sistemas montañosos. Entre las montañas más destacadas del mundo se encuentra el Everest (8.848 m), en la cordillera del Himalaya, que es la cumbre más alta de la Tierra. En América destacan los Andes, la cordillera más larga del mundo, que se extiende a lo largo de la costa occidental de Sudamérica. En Europa sobresalen los Alpes, con el Mont Blanc como punto culminante, así como los Pirineos entre España y Francia, y los Cárpatos en Europa oriental.

En África, el macizo del Kilimanjaro y las tierras altas etíopes son referentes, mientras que en Asia destacan el Pamir, el Hindu Kush y el Cáucaso. Estas formaciones no solo tienen importancia geológica, sino también climática y cultural: condicionan los vientos, dan origen a ríos y muchas veces marcan fronteras naturales.

Océanos y mares