Alejandro en el Templo de Jerusalén, 332 a.C., de Sebastiano Conca (1736), Museo del Prado. Dominio Público. Original file (1,280 × 929 pixels, file size: 696 KB). Sebastiano Conca representa el célebre episodio, transmitido por Flavio Josefo, de la llegada de Alejandro a Jerusalén en 332 a. C. Tras sus victorias en Fenicia y Gaza, el macedonio habría sido recibido por el sumo sacerdote Jaddua, aquí señalado con gesto imperioso mientras muestra las Escrituras. Alejandro, sentado y cubierto con manto rojo, escucha reverente; la escena alude al pasaje en el que reconoce en los textos proféticos el presagio de su conquista de Persia y ofrece sacrificios en el Templo, concediendo a los judíos mantener sus leyes y privilegios. La arquitectura grandiosa, la escolta armada y los objetos litúrgicos subrayan el carácter solemne y político de la visita, entendida como legitimación sagrada del poder del conquistador. Se trata de un relato de historicidad debatida, muy difundido en la tradición judeohelenística y en la pintura barroca, que Conca dramatiza con teatralidad y fasto cortesano. Museo del Prado, 1736.

Alejandro Magno es una de las personalidades más fascinantes y determinantes de la historia universal. Su vida marca un punto de inflexión entre dos grandes etapas del mundo antiguo: el periodo clásico griego y el periodo helenístico. Su reinado, breve pero colosal, transformó radicalmente el mapa político del Mediterráneo oriental y de Asia occidental, difundiendo la cultura griega por vastos territorios que nunca antes habían estado expuestos a ella, y dejando como herencia una civilización mixta, mestiza y cosmopolita que pervivió durante siglos.

Para comprender la figura de Alejandro, es esencial situarlo en su contexto histórico. Nace en el año 356 a. C., en Pela, capital del reino de Macedonia, una monarquía periférica al norte del mundo griego tradicional. Durante mucho tiempo, los griegos del sur consideraron a los macedonios como semi-bárbaros, a pesar de compartir una lengua emparentada con el griego y de participar en instituciones religiosas panhelénicas. Sin embargo, bajo el reinado de su padre, Filipo II, Macedonia dejó de ser una potencia menor para convertirse en el estado más poderoso del mundo helénico. Filipo emprendió una ambiciosa reforma del ejército, modernizó la falange macedonia, fortaleció su posición política interna y se implicó directamente en los conflictos entre las ciudades-estado griegas, imponiéndose finalmente como hegemón tras su victoria en la batalla de Queronea en el 338 a. C.

Los últimos decenios del siglo IV a. C. fueron testigos de una Grecia profundamente dividida y desgastada tras la Guerra del Peloponeso (431–404 a. C.) entre Atenas y Esparta, y los continuos conflictos posteriores por el control del mundo griego. Esta fragmentación interna y la pérdida de confianza en las viejas estructuras cívicas favorecieron el auge de una nueva forma de organización política basada en la monarquía militar, eficiente y centralizada, como la macedonia. Filipo II aprovechó esta situación para consolidar su dominio sobre Grecia y planeó una gran expedición contra el Imperio persa, una empresa que concebía no solo como una venganza por las guerras médicas, sino como una forma de unir a los griegos en una causa común.

Sin embargo, fue su hijo Alejandro quien, tras la repentina muerte de Filipo en el 336 a. C., heredó ese ambicioso proyecto y lo llevó a cabo de manera espectacular. Educado bajo la tutela del filósofo Aristóteles, Alejandro creció con una mezcla de ideales homéricos, formación griega clásica y aspiraciones imperiales. En apenas una década, entre el 334 y el 323 a. C., conquistó un territorio inmenso que se extendía desde Grecia y Egipto hasta las fronteras de la India, derrotando al poderoso Imperio persa y fundando numerosas ciudades que llevarían su nombre: Alejandría.

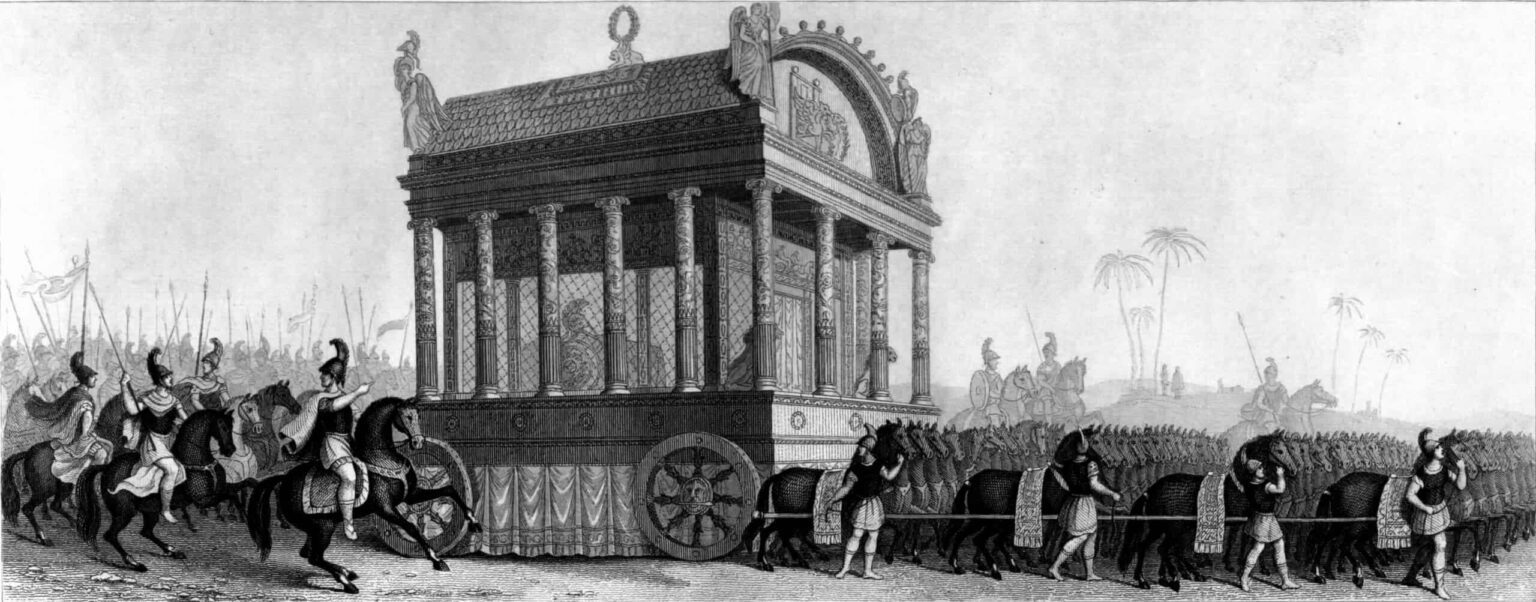

Con su muerte en Babilonia en el año 323 a. C., sin un heredero claro y con un imperio aún por consolidar, se desencadenó una feroz lucha entre sus generales, los diádocos, que acabó fragmentando el imperio en varios reinos helenísticos: Egipto bajo los Ptolomeos, Siria bajo los Seléucidas, Macedonia bajo los Antigónidas, entre otros. Es en este contexto donde comienza propiamente el periodo helenístico, llamado así porque, a diferencia del periodo clásico, la cultura griega ya no está centrada en las polis del Egeo, sino que se expande por todo el mundo oriental conquistado, fusionándose con las tradiciones locales. El helenismo, por tanto, no es solo una prolongación de la cultura griega, sino una transformación: un crisol en el que se entremezclan elementos griegos, persas, egipcios, mesopotámicos e indios.

Alejandro es, pues, la figura bisagra que une y separa dos mundos: el de la Grecia clásica, marcada por la polis, la filosofía y las guerras fratricidas, y el del helenismo, una era de grandes monarquías, ciudades multiculturales y una cultura griega internacionalizada. Su vida, sus conquistas, su carácter y su legado serán objeto de esta entrada monográfica, que intenta reconstruir su biografía a la luz de las fuentes antiguas, la investigación moderna y la fascinación que su figura ha despertado a lo largo de los siglos.

Busto en mármol de Alejandro Magno, siglo II a. C. Obra helenística original de Alejandría (Egipto). Desconocido – Jastrow (2006). Dominio Público. Original file (1,830 × 2,780 pixels, file size: 2.32 MB).

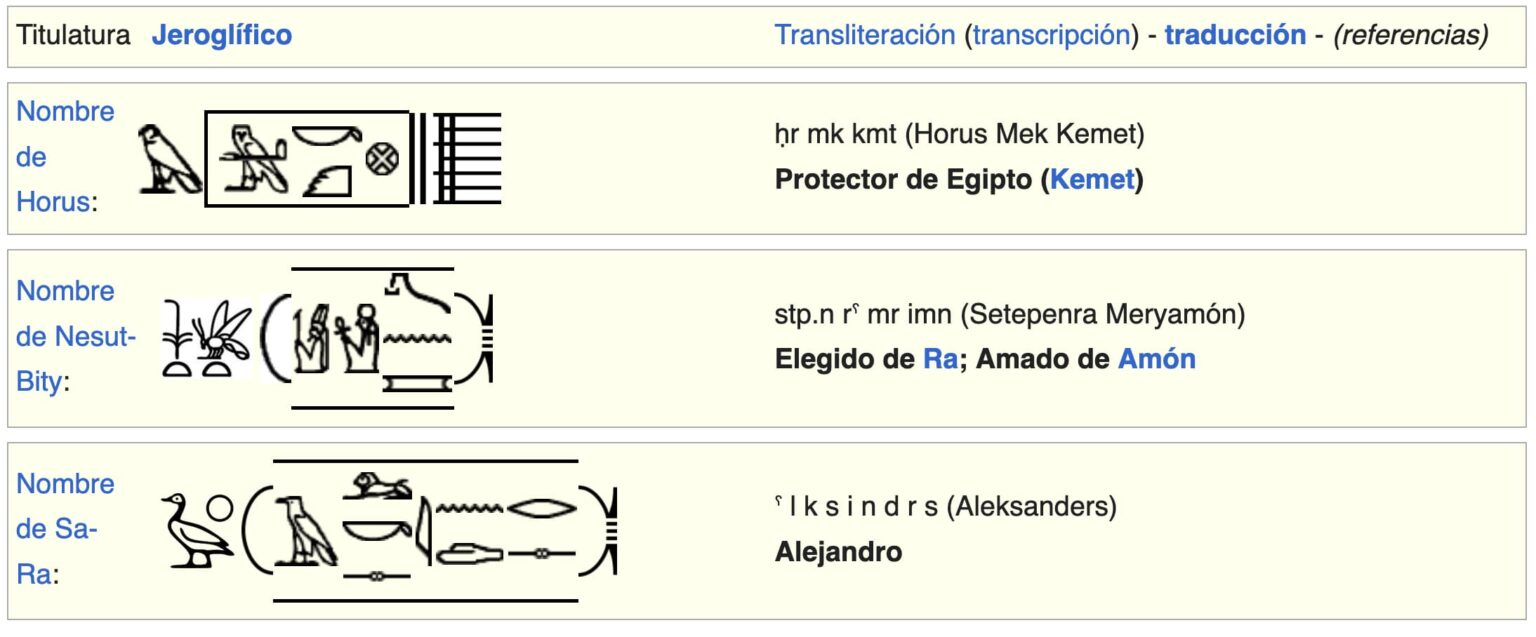

Alejandro III de Macedonia (Pela, 20 o 21 de julio de 356 a. C. (1) -Babilonia; 10 u 11 de junio de 323 a. C.), (2) más conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande (griego antiguo: ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας, romanización: hŏ Aléxandrŏs hŏ Mégas; latín: Alexander Magnus), fue rey del antiguo reino griego de Macedonia (desde 336 a. C.), hegemón de Grecia, faraón de Egipto (332 a. C.) y Gran rey de Media y Persia (331 a. C.), hasta la fecha de su muerte. Sucedió a su padre Filipo II en el trono en 336 a. C., a la edad de 20 años, y pasó la mayor parte de sus años como gobernante liderando una extensa campaña militar a lo largo de Asia Occidental, Asia Central, partes de Asia del Sur, y Egipto. Para la edad de 30 años, había creado uno de los más grandes imperios de la historia, extendiéndose desde Grecia hasta el noroccidente de la India. Nunca fue derrotado en batalla y se le considera ampliamente como uno de los más grandes y exitosos comandantes militares de la historia.

Hijo y sucesor de la princesa Olimpia de Epiro y el rey Filipo II de Macedonia, su padre lo preparó para reinar, proporcionándole experiencia militar y encomendando su formación intelectual a Aristóteles (hasta la edad de 16 años). Su ascenso al trono no fue fácil; su padre lo exilió junto a su madre por considerarlo un hijo adúltero. Su madre se exilió en Epiro y las amistades de Alejandro también fueron exiliadas por una posible conspiración. Filipo muere asesinado, y Alejandro se hace con el poder, eliminando adversarios que pudiesen reclamar el trono.

Alejandro Magno dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse. En 336 a. C., poco después de asumir el trono de Macedonia, libró una campaña en los Balcanes y reafirmó el control sobre Tracia y partes de Iliria, antes de marchar contra la ciudad de Tebas, que fue destruida en la batalla. Alejandro luego lideró la Liga de Corinto y utilizó su autoridad para lanzar el proyecto panhelénico anhelado por su padre, asumiendo el liderazgo sobre todos los griegos en su conquista de Persia.

Como hegemón de toda Grecia en concepto de sucesor de su padre, continuó el plan que habían aprobado las polis griegas: conquistar el vasto imperio de Persia, para vengar todos los daños que habían causado a los griegos por siglos, incluyendo la recuperación de todas las ciudades costeras de Asia Menor e islas del mar Egeo. Preparó un ejército de macedonios y aliados griegos, y en el año 334 a. C. se lanzó con su ejército, de 40 000 hombres, contra el poderoso Imperio persa: una guerra de venganza de los griegos —bajo el liderazgo de Macedonia— contra los persas. (3)

En su reinado de trece años, cambió por completo la estructura política y cultural de la zona, al conquistar el Imperio aqueménida y dar inicio a una época de extraordinario intercambio cultural, en la que los griegos se expandieron por el Próximo Oriente. Es el llamado período helenístico (323 a. C.-30 a. C.). Tanto es así, que sus hazañas lo convirtieron en un mito y, en algunos momentos, en casi una figura divina. (4)

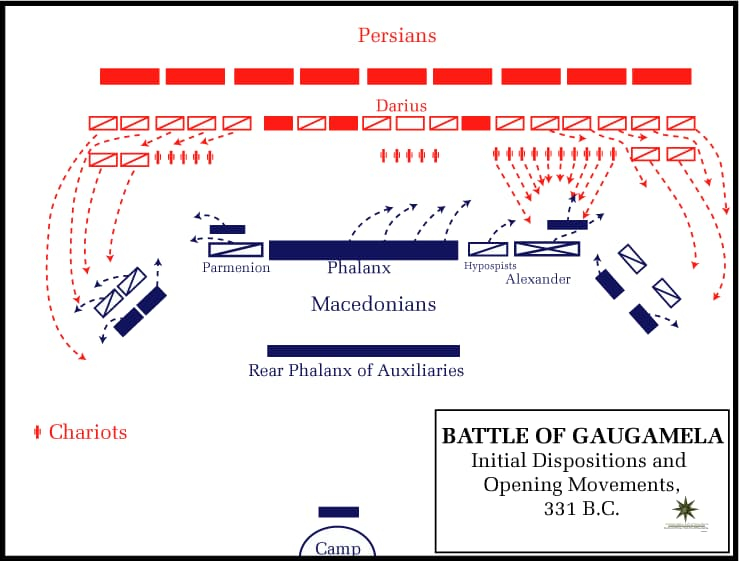

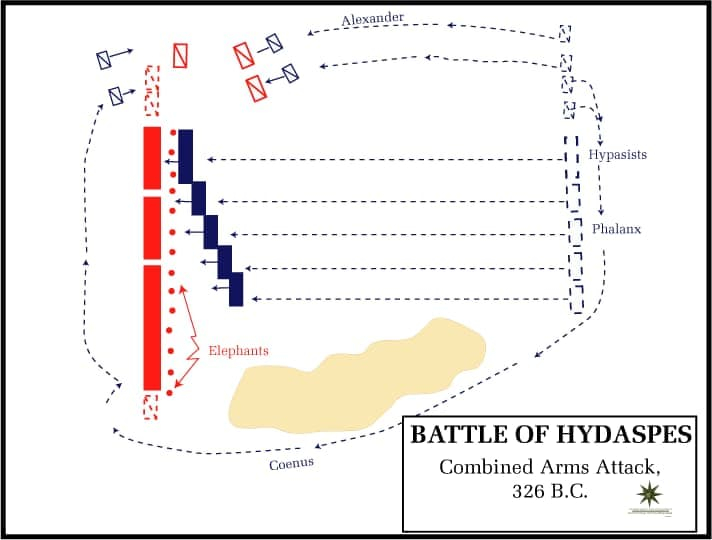

Tras consolidar la frontera de los Balcanes y la hegemonía macedonia sobre las ciudades-estado de la antigua Grecia, poniendo fin a la rebelión que se produjo tras la muerte de su padre, Alejandro cruzó el estrecho del Helesponto hacia Asia Menor (334 a. C.) y comenzó la conquista del Imperio persa, regido por Darío III. Victorioso en las batallas del Gránico (334 a. C.), Issos (333 a. C.), Gaugamela (331 a. C.) y de la Puerta Persa (330 a. C.), se hizo con un dominio que se extendía por la Hélade, Egipto, Anatolia, Oriente Próximo y Asia Central, hasta los ríos Indo y Oxus. Habiendo avanzado hasta la India, donde derrotó al rey Poro en la batalla del Hidaspes (326 a. C.), sus tropas se negaron a continuar hacia Oriente y hubo de regresar a Babilonia, donde falleció sin completar sus planes de conquista de la península arábiga. Con la llamada «política de fusión», Alejandro promovió la integración de los pueblos sometidos a la dominación macedonia promoviendo su incorporación al ejército y favoreciendo los matrimonios mixtos entre las élites macedonia y persa. Él mismo se casó con dos mujeres persas de noble cuna.

En sus treinta y dos años de vida, su Imperio se extendió desde Grecia, hasta el valle del Indo por el Este y hasta Egipto por el Oeste, donde fundó la ciudad de Alejandría (5) (hoy Al-ʼIskandariya, الاسكندرية). Fundador prolífico de ciudades, esta ciudad egipcia habría de ser con mucho la más famosa de todas las Alejandrías fundadas por el también faraón Alejandro. De las setenta ciudades que fundó, cincuenta de ellas llevaban su nombre.

El control sobre diversas regiones era débil en el mejor de los casos, y había regiones del norte de Asia Menor que jamás se hallaron bajo dominio macedonio. Al morir sin nombrar claramente un heredero, lo sucedieron su medio hermano Filipo III Arrideo (323-317 a. C.), que era una persona con discapacidad intelectual, (6) y su hijo póstumo Alejandro IV (323-309 a. C.). El verdadero poder estuvo en manos de sus generales, los llamados diádocos (sucesores), que iniciaron una lucha por la supremacía que conduciría al fraccionamiento del imperio de Alejandro en una serie de reinos, entre los cuales acabarían imponiéndose el Egipto Ptolemaico, el Imperio seléucida y la Macedonia antigónida.

Alejandro es el mayor de los iconos culturales de la Antigüedad, ensalzado como el más heroico de los grandes conquistadores. Un segundo Aquiles («soldado y semidiós»), para los griegos su héroe nacional y libertador, o vilipendiado como un tirano megalómano que destruyó la estabilidad creada por los persas. Su figura y legado han estado presentes en la historia y la cultura, tanto de Occidente como de Oriente, y a lo largo de más de dos milenios inspiró a los grandes conquistadores de todos los tiempos, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte.

Campaspe, concubina de Alejandro. Museo del Louvre. Jastrow (Trabajo propio). CC BY 2.5. Original file(1,675 × 3,722 pixels, file size: 3.4 MB).

La figura de Alejandro Magno (356–323 a. C.) ocupa un lugar excepcional en la historia universal. Rey de Macedonia, estratega brillante, conquistador audaz y símbolo de ambición imperial, su vida constituye una gesta sin paralelo en el mundo antiguo. En apenas once años, Alejandro creó un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, superando con creces los logros de cualquier otro monarca anterior. Su muerte prematura, a los 32 años, dejó un legado inmenso, tanto material como simbólico: ciudades fundadas en su nombre, una profunda transformación geopolítica en el Mediterráneo oriental y Asia, y una memoria que, con el tiempo, se convirtió en leyenda.

Alejandro encarna la transición entre dos grandes épocas: el esplendor de la Grecia clásica y el mundo helenístico. Su acción puso fin a las polis independientes como centro del universo griego y dio paso a una nueva etapa marcada por grandes monarquías, intercambios culturales intensos y una visión más amplia y diversa del mundo. Su biografía, tejida entre hechos históricos y episodios casi míticos, ha fascinado durante siglos a historiadores, escritores, artistas y políticos.

Breve contextualización histórica

Alejandro nació en el seno de la dinastía argéada, en una Macedonia que, hasta pocas décadas antes, era vista por los griegos del sur como una tierra semibárbara. Sin embargo, su padre, Filipo II, había transformado radicalmente ese reino. A través de reformas militares, diplomacia agresiva y hábiles maniobras políticas, Filipo consiguió unificar Macedonia, dominar a las polis griegas (tras la decisiva batalla de Queronea en 338 a. C.) y planificar una invasión a Asia como venganza por las Guerras Médicas.

Cuando Alejandro heredó el trono en el año 336 a. C., tras el asesinato de su padre, tenía apenas 20 años. Su ascenso fue inmediato y contundente: aplastó rebeliones en Grecia, aseguró sus fronteras y cruzó el Helesponto en el año 334 a. C. para iniciar una de las campañas militares más asombrosas de todos los tiempos. En menos de una década, conquistó el Imperio persa, se adentró en Asia Central y llegó a las puertas de la India. En cada paso, combinó la fuerza militar con una política de fusión cultural, adoptando costumbres orientales, fundando ciudades y promoviendo matrimonios mixtos.

El contexto que rodea su figura es, por tanto, el de una Grecia exhausta tras décadas de guerras internas, una Macedonia fuerte y un mundo oriental fragmentado, aún dominado formalmente por Persia, pero en franca decadencia. La aparición de Alejandro reconfiguró todo ese tablero y dio lugar a un nuevo orden: el del helenismo.

Importancia y legado

La importancia de Alejandro va mucho más allá de sus conquistas. En primer lugar, fue un agente de difusión cultural sin precedentes. La lengua griega, la arquitectura helénica, las instituciones cívicas y las costumbres griegas se expandieron por territorios que jamás habían tenido contacto con ellas. Las ciudades que fundó, sobre todo Alejandría en Egipto, se convirtieron en focos duraderos de cultura, comercio y ciencia.

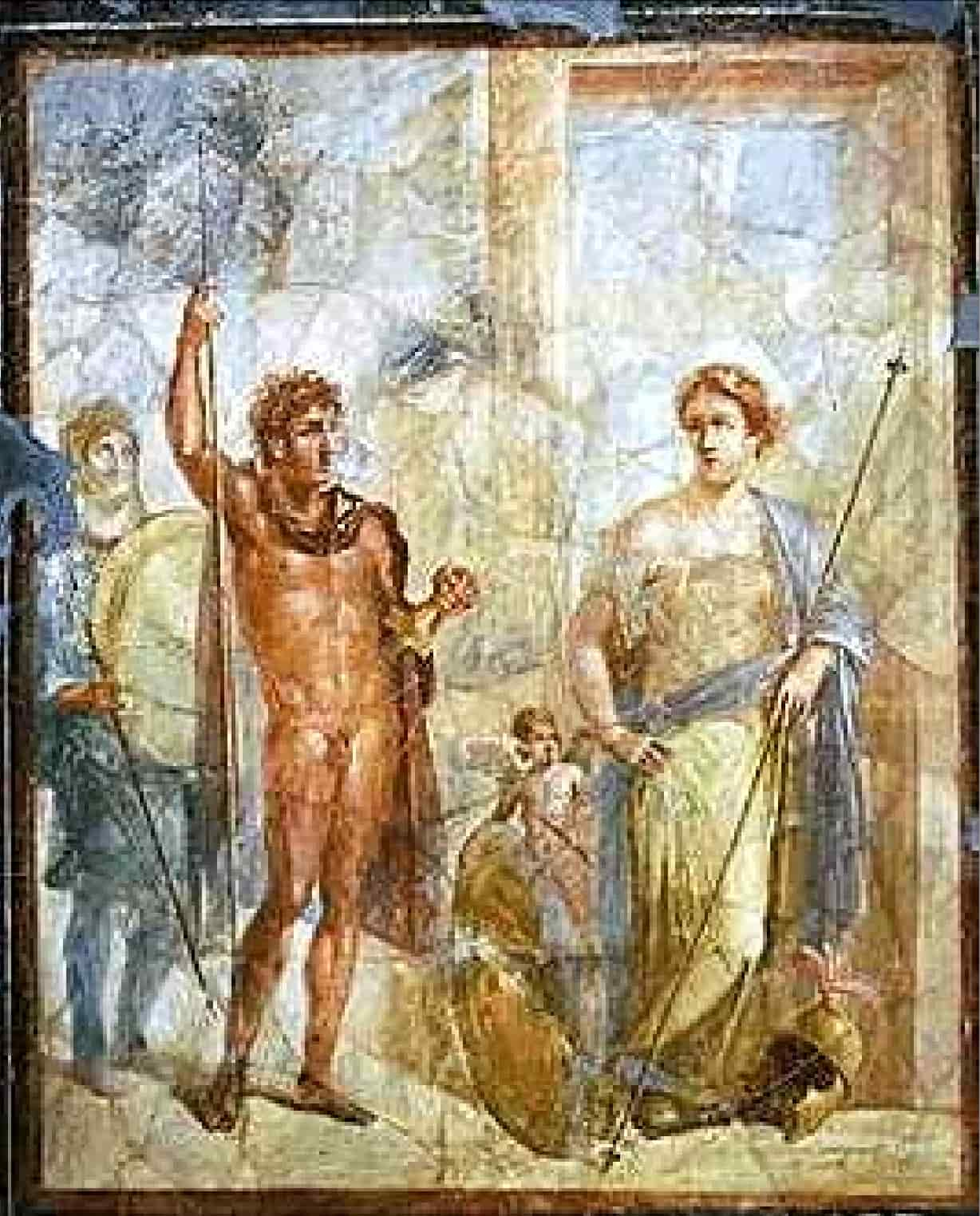

En segundo lugar, su figura se convirtió en un modelo de realeza heroica. Su imagen fue emulada por numerosos líderes posteriores, desde los emperadores romanos hasta Napoleón. Fue venerado como dios en vida en Oriente, y su figura se mitificó tanto en Occidente como en Asia: Alejandro fue absorbido por la literatura persa, la tradición islámica, el folklore judío y la leyenda cristiana medieval.

Por último, su legado político fue decisivo. Tras su muerte, sus generales —los diádocos— se repartieron el imperio y dieron origen a nuevos reinos helenísticos que conservaron la cultura griega como lengua y base administrativa, pero integraron elementos locales. Así, su figura no solo cierra una época, sino que funda un nuevo mundo, en el que Oriente y Occidente comenzaron a mirarse de frente y a mezclarse de forma duradera.

Fuentes principales y tradición historiográfica

La historia de Alejandro nos ha llegado principalmente a través de autores griegos y romanos que vivieron siglos después de su muerte. Entre las fuentes antiguas más destacadas se encuentran:

Arriano de Nicomedia (siglo II d. C.), cuya Anábasis de Alejandro es considerada la más fiable, basada en testimonios directos como los de Ptolomeo y Aristóbulo, que acompañaron a Alejandro en sus campañas.

Plutarco, en su Vida de Alejandro, ofrece una visión más moral y anecdótica, comparándolo con Julio César en su célebre obra Vidas paralelas.

Diodoro Sículo, en su Biblioteca histórica, proporciona un relato continuo, aunque a veces menos riguroso.

Curcio Rufo y Justino, autores romanos, aportan relatos llenos de dramatismo, pero de dudosa precisión.

Además de estas fuentes, el llamado Romance de Alejandro, un texto de origen helenístico que combina historia y fantasía, influyó profundamente en la visión medieval y oriental del personaje. A lo largo de los siglos, la imagen de Alejandro osciló entre el héroe civilizador y el tirano megalómano, entre el hijo de un dios y el hombre que murió sin sucesor. Esta tensión entre historia y mito ha hecho de su figura una de las más estudiadas, reinterpretadas y admiradas de toda la antigüedad.

Nacimiento e infancia

Alejandro Magno nació en el año 356 a. C. en Pela, capital del reino de Macedonia, como hijo del rey Filipo II y de Olimpia, princesa del Epiro e hija del rey Neoptólemo I. Su nacimiento fue desde muy temprano objeto de una aureola mítica, cultivada tanto por su entorno inmediato como por la tradición posterior, que buscó en presagios y símbolos la confirmación de una grandeza extraordinaria. Según cuenta Plutarco, el mismo día en que nació Alejandro se recibieron en Macedonia tres noticias de triunfo: la victoria de Parmenión sobre los ilirios, el éxito de Filipo en la toma de una ciudad portuaria y el triunfo del caballo de Filipo en una competición de carros en los Juegos Olímpicos. Estas coincidencias fueron interpretadas como señales favorables por los contemporáneos, aunque los historiadores modernos tienden a considerarlas como elaboraciones retrospectivas, pensadas para ensalzar la figura del conquistador.

Desde sus primeros años, la figura de Alejandro se vio envuelta en relatos de origen divino y augurios sobrenaturales. La más conocida de estas leyendas refiere que Olimpia, su madre, tuvo un sueño en el que un rayo caía sobre su vientre, lo que fue interpretado como una señal de que el hijo que iba a nacer no era un ser humano común. Filipo, por su parte, soñó que el vientre de su esposa estaba sellado con el rostro de un león, símbolo de nobleza y poder, pero también de lo indomable. Aunque ambos sueños fueron leídos como signos favorables, según algunas fuentes Filipo habría interpretado el de su esposa como una posible señal de infidelidad divina, lo cual dio pie a rumores sobre el origen sobrenatural de Alejandro.

Con el tiempo, estas leyendas se desarrollaron en formas aún más elaboradas. Una de las versiones más difundidas en la Antigüedad tardía y en la Edad Media aparece en el llamado Romance de Alejandro, atribuido erróneamente a Calístenes (historiador oficial del propio Alejandro), donde se narra que su verdadero padre habría sido el último faraón egipcio de la dinastía nativa, Nectanebo II. Según esta tradición, Nectanebo, tras ser derrocado por los persas, habría huido a Grecia disfrazado de mago y astrólogo, y se habría presentado en la corte de Filipo. Allí, valiéndose de sus conocimientos esotéricos y bajo el disfraz del dios Amón, habría seducido a Olimpia, convenciéndola de que engendrara un hijo destinado a reinar sobre dos mundos. Alejandro habría conocido este supuesto origen años después, durante una revelación nocturna, y, horrorizado, habría matado a Nectanebo, empujándolo a un pozo.

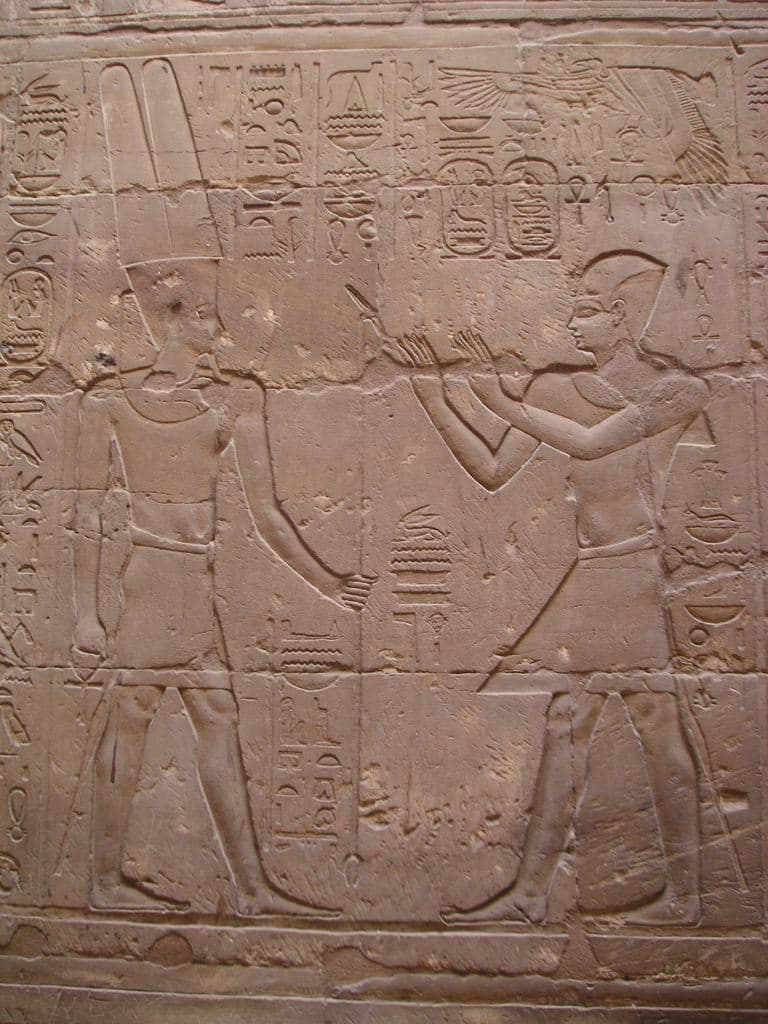

Aunque este relato no tiene ningún sustento histórico, sí refleja un aspecto central del culto imperial y de la propaganda que rodeó a Alejandro durante y después de su vida: su asociación con lo divino. La idea de que Alejandro era hijo de un dios no solo se cultivó por motivos legendarios, sino también como una estrategia de legitimación política, especialmente útil en Egipto, donde la figura del faraón era concebida como de naturaleza divina. No es casualidad que, durante su estancia en Egipto en el año 332 a. C., Alejandro acudiera al oráculo de Siwa, en el desierto de Libia, donde los sacerdotes del templo de Amón lo saludaron como “hijo del dios”. Este reconocimiento fue clave para su aceptación como faraón por parte de la población egipcia y formó parte esencial de la construcción de su figura como gobernante más allá de las fronteras griegas.

Desde el punto de vista historiográfico, estas leyendas deben ser interpretadas con cautela. Plutarco, que escribe en el siglo I d. C., transmite muchas de estas historias recogidas de fuentes más antiguas, algunas de ellas ya contaminadas por la tradición heroica y por la necesidad de mitificar a un personaje fuera de lo común. Las fuentes contemporáneas a Alejandro, como los relatos de Ptolomeo o Aristóbulo —conservados parcialmente a través de Arriano—, no recogen detalles tan fantasiosos sobre su origen, lo que sugiere que estos mitos se desarrollaron y amplificaron con el paso del tiempo, en parte por la devoción de sus seguidores y en parte por el interés de sus herederos políticos en consolidar un linaje casi sobrenatural.

No obstante, el valor simbólico de estas historias no debe subestimarse. Alejandro fue, ya en vida, objeto de un proceso de divinización progresiva. Su madre, Olimpia, de carácter fuerte y de convicciones religiosas intensas, probablemente alentó esta visión desde el inicio, viendo en su hijo no solo al heredero del trono macedonio, sino a un elegido de los dioses. Esta imagen, reforzada por episodios cuidadosamente escenificados como su visita a Siwa o su incorporación de ceremonias orientales, sirvió para cimentar una autoridad única, difícil de cuestionar en un contexto imperial multilingüe, multiétnico y profundamente influido por el simbolismo religioso.

El nacimiento de Alejandro, por tanto, no fue solo el comienzo de una vida extraordinaria, sino también el inicio de una construcción mítica que acompañó cada paso de su trayectoria y que sobrevivió con fuerza durante siglos, proyectando su figura más allá del tiempo histórico.

Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro. Fotografía: Gunnar Bach Pedersen. D. Público. Original file (1,016 × 1,466 pixels, file size: 199 KB).

Filipo II de Macedonia: El arquitecto del poder macedonio

Filipo II de Macedonia (382–336 a. C.) fue una de las figuras más decisivas en la historia de la antigua Grecia y, sin duda, el verdadero artífice del ascenso macedonio. Padre de Alejandro Magno y rey desde el año 359 a. C. hasta su asesinato en 336 a. C., Filipo transformó un reino periférico y en crisis en una potencia militar y política sin precedentes en el mundo helénico. Su legado no solo preparó el camino para las conquistas de su hijo, sino que también modificó de manera irreversible el equilibrio de poder en el mundo griego.

Nacido en Pela, capital de Macedonia, Filipo era el menor de los hijos del rey Amintas III. Durante su juventud, fue enviado como rehén a Tebas, una de las principales potencias de la Grecia de su tiempo. Este período, lejos de ser una humillación, fue decisivo en su formación: en Tebas tuvo la oportunidad de observar de cerca las técnicas militares avanzadas de Epaminondas y la organización del ejército tebano. Esta experiencia influyó de manera directa en las reformas que, años después, pondría en práctica como rey.

Cuando Filipo accedió al trono en el año 359 a. C., Macedonia estaba al borde del colapso: acosada por enemigos en todas sus fronteras —ilírios, tracios y griegos— y debilitada internamente por luchas dinásticas. En un primer momento, se proclamó regente de su sobrino, pero pronto consolidó su poder y se coronó rey. Su primera prioridad fue estabilizar el reino, y lo hizo con una combinación magistral de diplomacia, matrimonios políticos y fuerza militar.

Una de las grandes contribuciones de Filipo fue la reforma profunda del ejército macedonio. Perfeccionó la falange hoplítica tradicional con una formación más flexible y maniobrable, basada en largas lanzas llamadas sarissas. A esta unidad central añadió una potente caballería y un cuerpo de ingenieros que desarrolló armas de asedio muy eficaces. Bajo su mando, el ejército macedonio se convirtió en una fuerza profesional, disciplinada y enormemente eficaz, capaz de enfrentarse con éxito tanto a tribus del norte como a ejércitos griegos bien organizados.

Filipo también fue un hábil estratega político. Supo aprovechar las divisiones internas del mundo griego, debilitado tras décadas de conflictos como la Guerra del Peloponeso. Intervino en las guerras sagradas en nombre de la protección de los santuarios religiosos y se presentó como garante del orden panhelénico. A través de una política de alianzas, sobornos, amenazas y guerras selectivas, fue extendiendo su influencia hasta convertirse en el árbitro de Grecia. Su victoria definitiva se produjo en el año 338 a. C. en la batalla de Queronea, donde derrotó a la alianza de Atenas y Tebas. Esta victoria le otorgó el control hegemónico sobre la mayor parte del mundo griego continental.

Consolidado como líder indiscutido, Filipo fundó la Liga de Corinto en 337 a. C., una alianza de estados griegos bajo su mando (con la excepción de Esparta), cuyo objetivo oficial era lanzar una gran expedición contra el Imperio persa. Este proyecto no solo buscaba vengar las invasiones persas del siglo V a. C., sino también desviar las tensiones internas hacia un enemigo externo. De este modo, Filipo se presentaba como jefe de una cruzada panhelénica, al mismo tiempo que reforzaba su autoridad sobre los griegos.

En el plano personal, Filipo fue un monarca enérgico, astuto y pragmático. Mantuvo una corte activa y se casó múltiples veces por razones políticas, generando conflictos de sucesión que tendrían consecuencias. Su relación con su esposa Olimpia, madre de Alejandro, fue especialmente conflictiva. El nacimiento de un nuevo heredero por otra esposa y el matrimonio con una princesa macedonia de alta alcurnia alimentaron las tensiones familiares y la rivalidad dinástica, que influiría en el entorno inmediato de Alejandro.

Filipo fue asesinado en el año 336 a. C., en el teatro de Egas, durante la boda de su hija Cleopatra, probablemente como resultado de una conspiración en la que podrían haber estado implicados tanto su guardia personal como miembros de su familia. Su muerte dejó el trono en manos de su hijo Alejandro, quien heredó un reino fuerte, un ejército invencible y una causa ideológicamente legitimada: la conquista de Persia.

La figura de Filipo II ha sido a veces eclipsada por la fama de su hijo, pero su importancia es incuestionable. Fue un líder político brillante, un reformador militar sin parangón en su tiempo y el auténtico creador del instrumento que permitió la expansión helenística. Sin él, Alejandro Magno no habría sido posible. Su reinado marca el final de la Grecia clásica dominada por las polis y anuncia el comienzo de una nueva etapa: la de los reinos helenísticos y los grandes imperios centralizados.

Nacimiento e infancia

Contexto político en Macedonia

El nacimiento de Alejandro Magno en el año 356 a. C. se produjo en un momento de transición crítica para Macedonia. Hasta hacía pocas décadas, este reino situado al norte del mundo griego había sido considerado periférico, rural e incluso semi-bárbaro por las grandes polis del sur, como Atenas o Tebas. Sin embargo, la llegada al trono de Filipo II en 359 a. C. transformó radicalmente la situación política. En tan solo unos años, Filipo reorganizó el ejército, pacificó las fronteras, amplió el territorio y se consolidó como una figura dominante en la política helénica.

En este contexto de ascenso vertiginoso, la figura del heredero cobraba una importancia capital. Filipo tenía grandes ambiciones y proyectaba unificar el mundo griego bajo su mando para lanzar una campaña contra el decadente Imperio persa. La llegada de un hijo varón no era solo un asunto privado: tenía una dimensión simbólica y política de primer orden. La estabilidad dinástica y la continuidad del proyecto macedonio descansaban en la formación de un heredero fuerte, legítimo y carismático. En este sentido, el nacimiento de Alejandro no fue solo un acontecimiento familiar, sino también un acto fundacional que alimentó el discurso político de la nueva Macedonia.

Padres: Filipo II y Olimpia

Alejandro fue hijo del rey Filipo II y de su esposa Olimpia, princesa de Epiro, hija del rey Neoptólemo I. El matrimonio entre ambos fue parte de una política de alianzas diseñada por Filipo para consolidar su posición interna y reforzar la red de vínculos diplomáticos con reinos vecinos. Olimpia, miembro del linaje real moloso y devota de los cultos dionisíacos, era una mujer de carácter intenso, profundamente religiosa, ambiciosa y posiblemente celosa del poder de su marido. Su influencia en la educación temprana de Alejandro fue considerable, especialmente en lo relativo a la identidad sagrada y heroica que el joven príncipe desarrollaría desde la infancia.

La relación entre Filipo y Olimpia fue tensa y, en ocasiones, conflictiva. Filipo tuvo múltiples esposas y concubinas por motivos políticos, lo que generó enfrentamientos en la corte y envenenó el clima familiar. Las tensiones se agravaron cuando Filipo contrajo matrimonio con Cleopatra Eurídice, una joven noble macedonia que podía dar a luz a un heredero «puro» de sangre macedonia. Esta situación alimentó la inseguridad de Olimpia y de Alejandro, y contribuyó a la ruptura definitiva entre padre e hijo poco antes del asesinato de Filipo.

Presagios y leyendas sobre su nacimiento

Desde muy pronto, el nacimiento de Alejandro fue rodeado por un halo de prodigios, presagios y símbolos que alimentaron su leyenda. Según Plutarco, tres noticias de victoria llegaron a Macedonia el mismo día de su nacimiento: el triunfo del general Parmenión sobre los ilirios, la toma de una ciudad portuaria por parte de Filipo y la victoria de su carro en los Juegos Olímpicos. Estas coincidencias fueron interpretadas como signos celestiales que anunciaban la grandeza del recién nacido.

Las fuentes también recogen sueños y señales divinas relacionados con su concepción. Olimpia habría soñado que un rayo caía sobre su vientre, prendía fuego sin dañarla y se expandía por todo el mundo. Filipo, por su parte, soñó que el abdomen de su esposa estaba sellado con el rostro de un león. Ambos sueños fueron interpretados por adivinos como señales de que el hijo por nacer tendría una naturaleza excepcional. No obstante, también surgieron rumores de carácter más inquietante. Según algunos relatos, Filipo interpretó el sueño de su esposa como un indicio de infidelidad, lo que daría origen a leyendas que cuestionaban su paternidad.

Una de las versiones más elaboradas y persistentes es la recogida por el llamado Pseudo Calístenes, en la que se narra que el verdadero padre de Alejandro fue Nectanebo II, el último faraón nativo de Egipto, exiliado tras la invasión persa. Disfrazado de mago y astrólogo, Nectanebo habría seducido a Olimpia haciéndose pasar por el dios Amón, convenciéndola de concebir un hijo divino. Alejandro habría conocido esta verdad muchos años después y, horrorizado, habría matado a Nectanebo, arrojándolo a un pozo.

Estas historias, aunque claramente legendarias, tuvieron un profundo impacto en la construcción del imaginario sobre Alejandro. Su objetivo era doble: por un lado, enfatizar su naturaleza semidivina, comparable a la de los héroes homéricos; por otro, legitimar su autoridad en territorios no griegos, especialmente en Egipto, donde fue proclamado faraón e identificado con el hijo del dios Amón. Su célebre visita al oráculo de Siwa en el oasis del desierto libio, donde fue recibido como “hijo del dios”, no hizo sino reforzar este mito fundacional.

El nacimiento y la infancia de Alejandro estuvieron, por tanto, profundamente marcados por un entrelazamiento de realidad histórica, propaganda dinástica y elementos míticos. Desde sus primeros años fue educado con la convicción de estar destinado a algo excepcional, y esta percepción —alentada tanto por su madre como por su entorno— influyó en su temperamento, su ambición y su sentido del deber. En su figura se fundieron, desde el inicio, el príncipe macedonio, el héroe homérico y el elegido de los dioses.

Rasgos físicos

Alejandro tenía el hábito de inclinar ligeramente la cabeza sobre el hombro derecho, (11) era físicamente de hermosa presencia, de baja estatura (1,60 m), cutis blanco, la nariz algo curva inclinada a la izquierda, cabello semiondulado de color castaño claro, con un estilo de cabello denominado anastole («dentro del espíritu»). Plutarco y Calístenes citan que poseía un aroma físico agradable naturalmente, a lo que ellos llamaban «buen humor». Por descripciones de Plutarco, normalmente antes de dar batalla, Alejandro lanzaba un dardo hacia el cielo (Zeus) con la mano izquierda, como también se aprecia en algunas de sus esculturas, se lo ve portando objetos con el mismo brazo, por lo que sería aceptable afirmar que era zurdo. (8) (12) (13)

Las fuentes antiguas coinciden en que Alejandro Magno poseía una apariencia carismática y singular, aunque no siempre encajaba con los cánones clásicos de belleza griega. Plutarco, en su Vida de Alejandro, lo describe como de estatura media, con un cuerpo bien proporcionado y robusto, rápido en sus movimientos y de una presencia física notablemente atractiva. Su rostro habría sido hermoso y expresivo, con una inclinación natural de la cabeza hacia el lado izquierdo —un gesto que, según algunas fuentes, se convirtió en uno de sus rasgos más característicos.

Uno de los elementos más comentados por los cronistas fue su cabello: abundante, rizado, de un tono rubio o castaño claro, a veces descrito como rojizo bajo el sol. El historiador romano Curcio Rufo también resalta sus ojos, posiblemente heterócromos, con un iris de cada color o con un brillo particular que les daba una expresión intensa y poco común. Esta característica, aunque no confirmada por todas las fuentes, contribuyó al aura de singularidad y misterio que rodeaba su figura.

Plutarco señala además que Alejandro emitía un aroma corporal agradable, como si su cuerpo estuviera impregnado de un perfume natural. Este detalle, claramente simbólico, servía para reforzar la idea de su excepcionalidad, conectándolo con la iconografía heroica y divina. En el pensamiento griego, los olores agradables eran propios de los dioses y los héroes, por lo que esta afirmación tiene un fuerte componente mitificador.

Interpretaciones modernas

Desde el punto de vista moderno, la reconstrucción del aspecto físico de Alejandro se basa en una combinación de relatos literarios, estudios forenses sobre retratos escultóricos y análisis del contexto cultural. Si bien no existen retratos realistas realizados en vida que hayan llegado hasta nosotros, las estatuas y monedas acuñadas en su época permiten reconstruir algunos rasgos con cierta fidelidad.

El famoso escultor Lisipo fue el único autorizado por Alejandro para esculpir su imagen. Gracias a ello, las estatuas que siguen el modelo de Lisipo (como las conservadas en museos de Nápoles y Londres) nos muestran a un joven de cuello largo, rostro ovalado, frente despejada, melena peinada hacia atrás y mirada elevada. Este estilo buscaba transmitir no solo su fisonomía, sino también su impulso visionario y heroico. Los retratos de Lisipo evitaban la idealización absoluta, ofreciendo una figura dinámica y viva, lejos de la rigidez de otras representaciones contemporáneas.

Algunos estudiosos modernos sugieren que el famoso gesto de inclinar la cabeza hacia el hombro izquierdo —muy representado en la iconografía— pudo deberse a una leve tortícolis o a una postura adoptada deliberadamente para destacar su perfil en la escultura y el retrato. También se ha propuesto que su rostro, simétrico pero con ciertas irregularidades, transmitía una mezcla poderosa de juventud, energía y tensión interna, coherente con su carácter enérgico y ambicioso.

No se puede descartar que su fisonomía, sin ser extraordinariamente bella en el sentido clásico, resultase cautivadora por la fuerza de su expresión, la intensidad de su mirada y la seguridad de su comportamiento. Su presencia habría sido dominante más por su carisma que por su perfección física, y esta cualidad fue subrayada por los escritores antiguos con una clara intención política y simbólica.

Iconografía

Alejandro es uno de los personajes históricos más representados en el arte antiguo y moderno. Desde su época, la iconografía oficial buscó proyectar una imagen heroica y universal, que combinara rasgos reales con atributos mitológicos. En las monedas macedonias y en muchas esculturas helenísticas se le muestra con los cabellos revueltos, la mirada elevada y rasgos suaves, imitando al héroe Aquiles, con quien se identificaba personalmente. De hecho, esta conexión era parte de su construcción identitaria: Alejandro se consideraba descendiente directo de Aquiles por vía materna.

Las monedas acuñadas por sus sucesores, especialmente los Ptolomeos y los Seléucidas, consolidaron su imagen como una figura casi divina. Aparece a menudo con cuernos de carnero, símbolo del dios Amón, subrayando su supuesta filiación divina tras su visita al oráculo de Siwa. En otros casos, se lo representa con una diadema real o con elementos que lo vinculan a Heracles, como la piel de león, reforzando su carácter heroico y legitimador.

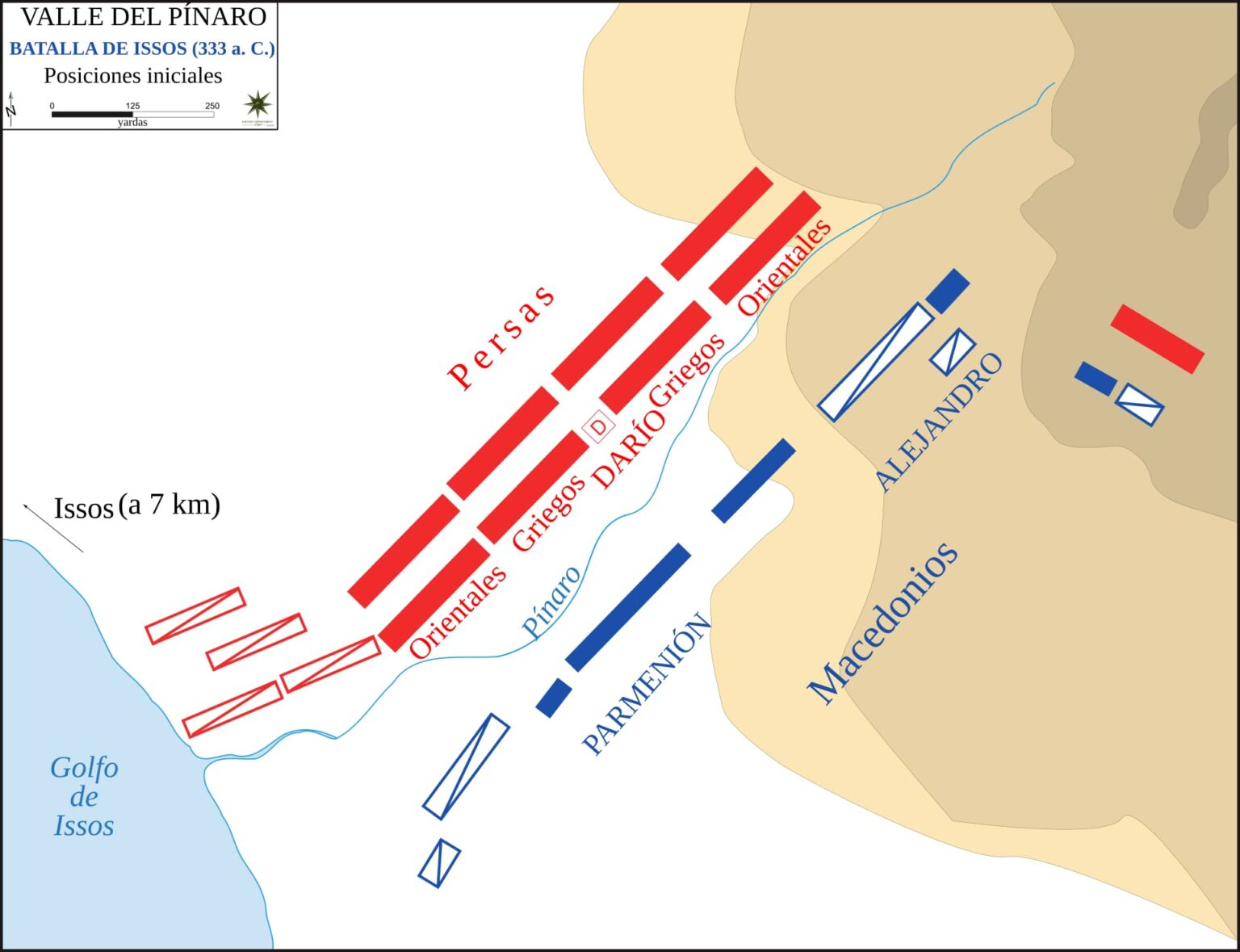

Uno de los retratos más célebres es el del mosaico de Issos, descubierto en Pompeya y conservado en el Museo Arqueológico de Nápoles. Allí, Alejandro aparece montado a caballo, enfrentando a Darío III con una expresión de feroz determinación, ojos amplios y melena al viento. Aunque estilizado, este mosaico recoge con intensidad la idea de un joven rey impetuoso y valeroso, capaz de doblegar a los imperios más poderosos.

A lo largo de los siglos, el retrato de Alejandro ha sido reinterpretado por diversas culturas: en la Edad Media islámica se lo dibujó con barba y atuendo oriental; en el Renacimiento volvió a ser idealizado como modelo de virtud clásica; en la pintura barroca, su rostro se volvió más teatral y dramático, como símbolo de poder y gloria. Pese a estas variaciones, ciertos rasgos se han mantenido constantes: juventud, energía, mirada elevada, cabello abundante y expresión magnética.

La iconografía de Alejandro, en definitiva, fue y sigue siendo una construcción deliberada. No se trata solo de reproducir su rostro, sino de condensar en su imagen una biografía, una ambición y una leyenda. Sus retratos han servido tanto para honrar su memoria como para proyectar ideales políticos, culturales y estéticos en distintas épocas de la historia.

Alejandro. Batalla de Issos. Mosaico. Foto: Boo-Boo Baroo. Dominio Público. Original file (6,000 × 3,730 pixels, file size: 4.14 MB).

Educación

Su educación fue dirigida por Leónidas de Epiro, un austero y estricto maestro macedonio que daba clases a los hijos de la más alta nobleza, que lo inició en el ejercicio corporal y también se encargó de su educación. Lisímaco, un profesor de letras bastante más amable, se ganó el cariño de Alejandro llamándolo Aquiles, y a su padre, Peleo. (12) Sabía de memoria los poemas homéricos y todas las noches colocaba la Ilíada debajo de su cama. (13) También leyó con avidez al historiador Heródoto y al poeta Píndaro.

Se cuentan numerosas anécdotas de su niñez, siendo la más referida aquella que narra Plutarco: (14) Filipo II había comprado un gran caballo al que nadie conseguía montar ni domar. Alejandro, aun siendo un niño, se dio cuenta de que el caballo se asustaba de su propia sombra y lo montó dirigiendo su vista hacia el Sol. Tras domar a Bucéfalo, su caballo, su padre le dijo: «Búscate otro reino, hijo, pues Macedonia no es lo suficientemente grande para ti». Según coinciden algunos historiadores antiguos, especialmente Calístenes, quien narra la participación de Alejandro en su adolescencia de los Juegos Olímpicos (a petición de Filipo), en la cual obtuvo victorias en competencias de carros.

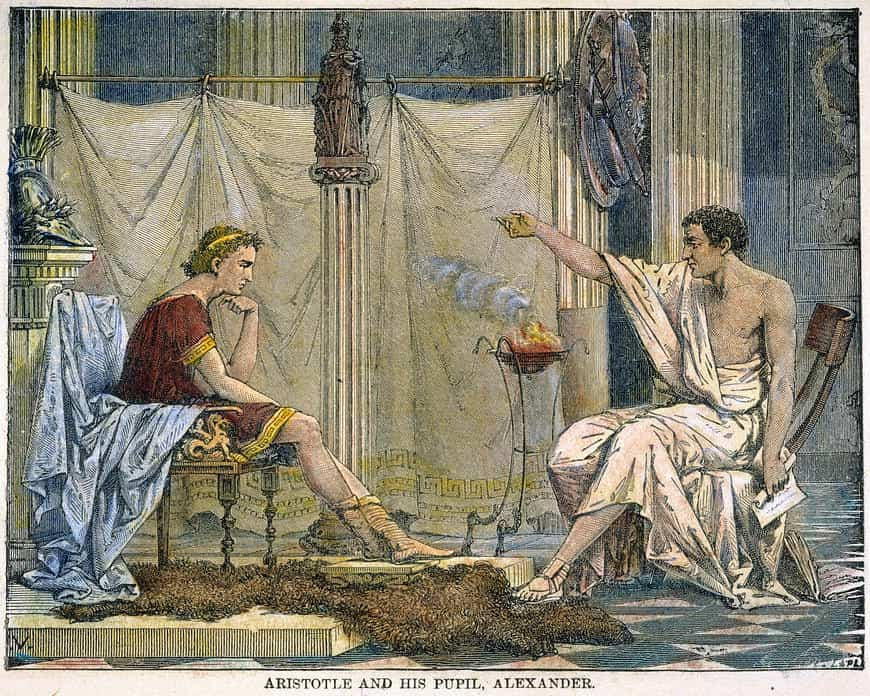

A los trece años fue puesto bajo la tutela de Aristóteles. (9) Durante cinco años sería su maestro, en un retiro de la ciudad macedonia de Mieza. Aristóteles le daría una amplia formación intelectual y científica en las ramas que este abordó, como filosofía, lógica, retórica, metafísica, estética, ética, política, biología, y otras tantas áreas.

Muy pronto (340 a. C.) su padre lo asoció a tareas del gobierno nombrándolo regente, a pesar de su juventud. Recibía personalmente a los enviados persas, deseosos de que Macedonia pagase los altos tributos exigidos por Darío. Les conversaba amablemente, y así obtenía información, acerca de las travesías de rutas tierra-mar, la preparación del ejército persa, valioso para las acciones que desarrolló en el futuro. En el 338 a. C. dirigió la caballería macedónica en la batalla de Queronea, siendo nombrado gobernador de Tracia ese mismo año. (15) Desde pequeño, Alejandro demostró las características más destacadas de su personalidad: activo, enérgico, sensible y ambicioso. Es por eso que, a pesar de tener apenas dieciséis años, se vio obligado a repeler una insurrección armada. (15) Se afirma que Aristóteles le aconsejó esperar para participar en batallas, pero Alejandro le respondió: «Si espero, perderé la audacia de la juventud»

Alejandro y Aristóteles. El notable filósofo se ocupó de la formación intelectual y académica de Alejandro durante cinco años. Charles Laplante. (1866). Dominio público.

Alejandro no recibió una educación común. Su formación estuvo cuidadosamente diseñada para convertirlo no solo en un príncipe guerrero, sino en un gobernante sabio y refinado, con dominio tanto de las letras como de las armas. La combinación de una instrucción macedónica rigurosa, centrada en la austeridad, el esfuerzo físico y la obediencia, con una formación filosófica y científica de raíz ateniense, dio como resultado un perfil sin precedentes en la historia antigua: el del estratega culto que cita a Homero en campaña y que discute con astrólogos, médicos o geómetras en pleno avance militar.

La elección de Aristóteles como preceptor no fue casual ni simbólica: Filipo II tenía una clara intención política al encomendar la educación de su heredero a uno de los filósofos más prestigiosos de su tiempo. El objetivo era dotar al joven príncipe no solo de sabiduría técnica, sino de una visión del mundo estructurada sobre principios racionales, éticos y políticos capaces de sustentar un proyecto imperial. Aristóteles, por su parte, encontró en Alejandro la oportunidad de formar al futuro regente de un mundo unificado bajo la hegemonía griega, impregnado de logos y orden.

Durante sus años en Mieza, Alejandro no solo se instruyó en disciplinas abstractas, sino que también practicó la observación de la naturaleza, las disecciones anatómicas, la recopilación de especies vegetales y animales, y la elaboración de juicios éticos sobre la conducta humana. Se dice que fundó junto a sus compañeros una especie de “sociedad de sabios” juvenil, en la que se discutían cuestiones filosóficas, literarias y políticas. Este ejercicio dialógico temprano parece haber dejado huella en su modo de gobernar: sus campañas posteriores no fueron solo militares, sino también culturales, con fundación de bibliotecas, academias y ciudades con teatros y gimnasios.

Otro aspecto interesante es cómo la educación griega convivió con influencias culturales más amplias. Aunque su instrucción fue profundamente helénica, Alejandro no fue indiferente a las otras tradiciones. Desde muy joven, mostró interés por las culturas orientales, su historia y sus instituciones. Ya durante su formación con Aristóteles, se familiarizó con las genealogías persas, los modelos de monarquía asiática y las doctrinas religiosas de los pueblos vecinos. Esto explicaría, en parte, su posterior actitud hacia los pueblos conquistados: ni destructiva ni puramente colonizadora, sino integradora y sincrética.

El pensamiento aristotélico impregnó muchos aspectos de su personalidad, pero no lo condicionó de forma absoluta. Aunque asumió el ideal griego del orden racional y la supremacía cultural helénica, Alejandro fue mucho más flexible que su maestro en el trato con lo “bárbaro”. Aristóteles defendía con firmeza la superioridad natural de los griegos sobre los no griegos, lo que justificaba, desde su óptica, el dominio sobre ellos. Alejandro, en cambio, acabó promoviendo el mestizaje cultural y étnico, e incluso adoptó símbolos y rituales orientales como forma de gobernar de manera más eficaz y simbólicamente inclusiva. Esta divergencia entre discípulo y maestro marcará uno de los grandes debates de la Antigüedad tardía: el de la universalidad frente a la identidad griega.

También es destacable que, a diferencia de otros monarcas formados exclusivamente en el campo de batalla, Alejandro desarrolló una cultura filosófica reflexiva que influyó en su modo de tomar decisiones. Consultaba con frecuencia a sabios, se interesaba por el conocimiento astronómico, médico y geográfico, y sentía admiración por los pensadores de otras culturas, como los gimnosofistas indios. La educación temprana no lo transformó en un filósofo en el sentido estricto, pero sí en un monarca con un horizonte mental amplio, que concebía el poder como una forma de construcción civilizadora, y no solo como una herramienta de conquista.

Juventud y exilio

Un nuevo matrimonio de su padre,(9) que podría llegar a poner en peligro su derecho al trono (no conviene olvidar que el mismo Filipo fue regente de su sobrino Amintas IV —hijo de Pérdicas III—, hasta la mayoría de edad, pero se adueñó del trono), hizo que Alejandro se enemistara con Filipo. Es famosa la anécdota de cómo, en la celebración de la boda, el nuevo suegro de Filipo (un poderoso noble macedonio llamado Átalo) rogó porque el matrimonio diera un heredero legítimo al rey, en alusión a que la madre de Alejandro era una princesa de Epiro y que la nueva esposa de Filipo, siendo macedonia, daría a luz a un heredero totalmente macedonio y no mitad macedonio y mitad epirota como Alejandro, con lo cual sería posible que se relegara a este último de la sucesión. Alejandro se enfureció y le lanzó una copa, espetándole: «Y yo ¿qué soy? ¿un bastardo?». En ese momento Filipo se acercó a poner orden, pero debido a su estado de embriaguez, se tropezó y cayó al suelo, lo que le granjeó una burla de Alejandro: «Quiere cruzar Asia, pero ni siquiera es capaz de pasar de un lecho a otro sin caerse.» La historia le valió la ira de su padre, por lo que Alejandro tuvo que exiliarse a Epiro junto con su madre, Olimpia. Para evitar una conjura, Filipo también ordenó el exilio de todos sus amigos. Más tarde, Filipo terminaría por perdonarlo. (15)

El episodio del exilio, aunque breve, fue profundamente simbólico y determinante en la relación entre Alejandro y su padre, y marca un momento de ruptura afectiva e ideológica entre ambos. No se trató solo de una disputa familiar provocada por celos o impulsos juveniles, sino de un conflicto real por la legitimidad sucesoria en un contexto donde la transmisión del poder no estaba institucionalmente asegurada. La monarquía macedónica no era estrictamente hereditaria en sentido moderno: aunque la línea dinástica era reconocida, el apoyo de la nobleza, del ejército y de los hetairoi (los “compañeros del rey”) era fundamental para que un heredero fuera reconocido. Por tanto, las palabras de Átalo durante el banquete no eran una simple ofensa, sino una amenaza política directa, que revelaba un movimiento de sectores cortesanos para relegar a Alejandro.

Este clima de sospecha y rivalidades no era nuevo en la corte macedónica. Filipo había accedido al poder como regente de su sobrino Amintas IV y acabó usurpándole el trono. Por tanto, Alejandro tenía motivos para temer que se repitiera la historia. Su reacción, aunque impulsiva, demuestra su aguda percepción política. Sabía que debía defender públicamente su legitimidad si quería conservar sus derechos. Su posterior marcha a Epiro con Olimpia puede entenderse como una retirada estratégica más que como un simple destierro, especialmente teniendo en cuenta que ambos mantuvieron redes de apoyo dentro y fuera de Macedonia.

El perdón posterior de Filipo no disipó las tensiones acumuladas. Aunque padre e hijo se reconciliaron formalmente, las heridas no sanaron del todo. Filipo continuó consolidando alianzas con la aristocracia macedonia y proyectando su autoridad como estratega panhelénico. Alejandro, por su parte, fue desplazado temporalmente del centro de las decisiones, lo que probablemente alimentó su ambición de independizarse políticamente.

Este incidente influyó también en la creciente identificación de Alejandro con su madre y con sus raíces epirotas. Olimpia, ambiciosa y políticamente activa, jugó un papel fundamental en la consolidación del imaginario heroico y excepcional de su hijo. Le alimentó la idea de un destino personal superior y pudo haber alentado, desde muy temprano, su desconfianza hacia los intereses de los nobles macedonios más conservadores.

En términos más amplios, el exilio reveló la fragilidad interna de la corte macedónica y los peligros de la sucesión en tiempos de consolidación del poder. También mostró a Alejandro que el poder no se hereda pasivamente: debe conquistarse, defenderse y legitimarse activamente. Esta enseñanza quedaría grabada en su experiencia y lo acompañaría incluso tras la muerte de su padre, cuando tuvo que enfrentarse a la oposición de otros pretendientes y a revueltas regionales para consolidar su trono. El joven que regresó del exilio no era el mismo: era ya un político en formación, consciente de la traición, de la imagen pública, del equilibrio entre sangre y poder.

Alejandro junto a su madre Olimpia (réplica ubicada en Viena). Foto: PictureObelix. CC BY-SA 3.0 at. Original file (5,184 × 3,456 pixels, file size: 5.56 MB).

Los conflictos familiares que llevaron a Alejandro al exilio reflejan las tensiones estructurales de la corte macedónica, donde los matrimonios múltiples del rey no eran solo decisiones privadas, sino estrategias de poder que alteraban los equilibrios internos. Olimpia, madre de Alejandro, no era una figura secundaria: su inteligencia política y su carácter dominante influyeron profundamente en la formación de su hijo y en su percepción de la amenaza que representaban los círculos cortesanos macedonios, especialmente tras el ascenso de la nueva esposa de Filipo, Cleopatra Eurídice. La corte se convirtió en un campo de batalla simbólico, donde cada gesto, cada palabra —como el brindis provocador de Átalo— tenía implicaciones dinásticas. La reacción de Alejandro en el banquete fue explosiva, pero reveladora: el joven no toleraba ambigüedades respecto a su estatus, y su orgullo heredado de Olimpia chocaba con la creciente impaciencia de su padre.

La relación con Filipo II, que había sido de admiración y complicidad durante la infancia, se fue deteriorando conforme Alejandro crecía y adquiría protagonismo. Filipo era un estratega experimentado, de inteligencia aguda y ambiciones panhelénicas, pero también un hombre pragmático y controlador. Había moldeado a su hijo como heredero, pero no estaba dispuesto a cederle espacio demasiado pronto. A medida que Alejandro demostraba virtudes admiradas por sus propios compañeros y generales —valentía, carisma, cultura, liderazgo natural—, Filipo comenzó a verlo también como un posible rival dentro de su propio proyecto político. Esto no impidió que lo integrara en la maquinaria del Estado: fue nombrado regente durante una campaña, lideró tropas en Queronea y fue iniciado en las prácticas diplomáticas. Sin embargo, el vínculo emocional entre ambos se tensó cada vez más, atravesado por el orgullo, los celos, las intrigas de la corte y las rivalidades maternales. Esta mezcla de admiración mutua, competencia velada y distancia emocional marcaría profundamente el carácter político de Alejandro, que aprendió que incluso el poder paterno podía ser arbitrario, y que la autoridad debía legitimarse en el campo de batalla tanto como en el palacio.

Su primera experiencia militar no fue una simple iniciación simbólica, sino una auténtica puesta a prueba. La campaña en la que reprimió una rebelión en Tracia siendo apenas un adolescente no solo lo consolidó como líder militar precoz, sino que le permitió fundar su primera ciudad (Alejandrópolis), un acto con fuerte carga política y simbólica. En Queronea (338 a. C.), su papel fue decisivo: dirigió la caballería macedónica y logró romper la línea tebana, en un momento clave de la batalla. Su actuación fue destacada por los veteranos y mostró no solo su coraje físico, sino su capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas en el fragor del combate. Esta intervención le valió el respeto de los generales y del ejército, pero también acentuó su perfil como figura pública emergente dentro del Estado macedonio, una figura con creciente legitimidad propia más allá de su rol de príncipe heredero.

Estas vivencias no solo forjaron a Alejandro como militar, sino como actor político. Aprendió que la lealtad del ejército se gana en la acción; que la diplomacia puede ser tanto una herramienta como una trampa; y que en la corte, el linaje por sí solo no garantiza el trono. A partir de entonces, su comportamiento reflejará siempre una mezcla calculada de carisma, firmeza, seducción política y autoridad personal. El exilio no lo debilitó: lo transformó en un estratega en formación, consciente de los peligros del poder y de las reglas no escritas del juego dinástico.

Ascenso al poder

Filipo muere asesinado en el año 336 a. C. a manos de Pausanias, un capitán de su guardia. Algunos atribuyen el asesinato a una conspiración tramada por Olimpia.

(8) Después de este hecho, Alejandro hizo matar a parte de la familia de su madrastra Cleopatra. Así, se aseguró que no quedara vivo ningún heredero que pudiese reclamar el trono y tomó las riendas de Macedonia a la edad de veinte años. (17) (18)

Tras suceder a su padre, Alejandro debía gobernar un país radicalmente distinto de aquel que heredó Filipo II veintitrés años antes, ya que Macedonia había pasado de ser un reino pobre y desdeñado por los griegos, a un poderoso Estado militar de fronteras consolidadas con un ejército experimentado que dominaba indirectamente a Grecia a través de la Liga de Corinto. En un discurso, puesto en boca de Alejandro por el filósofo e historiador griego Flavio Arriano, se describía la transformación del pueblo macedonio en los siguientes términos:

Filipo os encontró como vagabundos y pobres, la mayoría de vosotros llevaba por vestidos pieles de ovejas, erais pastores de parvos ganados en las montañas y solo podíais oponer escasas fuerzas para defenderos de los ilirios, los tribalios y los tracios en vuestras fronteras. Él os dio capas en lugar de pieles de oveja y os trajo desde las cimas de las montañas a las llanuras, él hizo que presentarais batalla a los bárbaros que eran vecinos vuestros, de tal modo que ahora confiáis en vuestro propio coraje y no en las fortificaciones. Él os convirtió en moradores de ciudades y os civilizó merced al don de leyes excelentes y buenas costumbres. (Alejandro Magno)

Arriano, siglo II (1982b, p. VII.9.2)

La muerte de Filipo supuso que algunas polis griegas sometidas por él se alzasen en armas contra Alejandro ante la aparente debilidad de la monarquía macedonia. Dado que la monarquía macedonia no era automáticamente hereditaria, Alejandro mostró un máximo interés en ser reconocido como heredero de todos los derechos que había ostentado su padre en el ámbito de las ciudades griegas. Los griegos debían votar en asamblea si se confirmaba o no a Alejandro en el cargo de comandante en jefe del ejército. Alejandro debía resolver dos puntos importantes: mantener el control de las ciudades y reclutar mercenarios de las polis para su campaña contra Persia.

En la primavera del 335 a. C. lanza una exitosa campaña al norte, Iliria (hoy Albania y Macedonia del Norte) y Tracia (hasta las inmediaciones del río Danubio), donde es avisado de que Tebas se había sublevado, tomando una guarnición macedonia. Alejandro, con una reacción relámpago, viajó casi seiscientos kilómetros hasta Tesalia para reafirmar el dominio en la región (15) (ya había sido conquistada por Filipo), y emprendió el camino hacia el Ática, reprimiendo la sublevación de Tebas, (19) que opuso una feroz resistencia, reduciendo la ciudad a escombros, a excepción de la casa que había pertenecido al poeta Píndaro. Después de ajusticiar a los sublevados, entrevistó a una parte de la población, ordenando más tarde la reconstrucción de la ciudad. Uno de los perjudicados era un deportista tebano de los Juegos Olímpicos, a quien Alejandro felicitó durante el desarrollo de estos, y otro relato cuenta que, Timoclea, hermana del general tebano Teágenes, quien mató a un general tracio durante la contienda, fue liberada después de haber hecho una «defensa sincera».(9)

Camino al sur del Ática, visitó el oráculo de Delfos, donde un general ateniense había depuesto a la pitonisa del templo, y que luego Alejandro restableció a la misma en su puesto. Allí tuvo en dos ocasiones sus oráculos. La primera visita fue bastante errática, teniendo los sacerdotes que irrumpir en varias ocasiones. «Alejandro, no puedes entrar con espadas aquí. Y tampoco puedes llevarte las cosas». En la segunda, fue a pedir el oráculo, pero en la residencia la pitia (sacerdotisa), que forcejeando le dijo «hijo mío, eres invencible».

Su paso por Atenas fue por demás totalmente atípico. Los atenienses cerraron sus puertas, no por sublevación, sino por temor por lo ocurrido en Tebas. Alejandro, que sentía un gran respeto por los filósofos, el arte y la cultura de la ciudad, envió entonces una primera carta (era su estilo), a lo que respondieron: «estamos debatiendo si presentarte batalla o dejarte entrar».[9] Por lo que, Alejandro, a través de otra carta propuso dejar a su ejército fuera y entrar solo. Dejó que solamente lo acompañaran algunos de sus amigos, los hetaroi. Una vez allí, Atenas reconoció su supremacía (20)(21) por el gesto, nombrándolo de esta manera hegemón, título que ya había ostentado su padre y que lo situaba como gobernante de toda Grecia, (22) consolidando así la hegemonía macedónica, tras lo cual Alejandro se dispuso a cumplir su siguiente proyecto: conquistar el Imperio aqueménida.

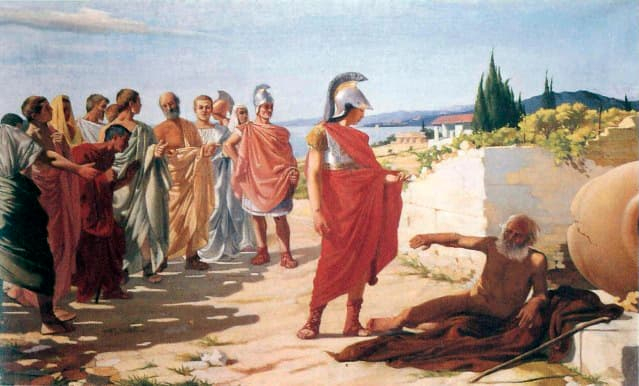

Una conocida anécdota, embellecida por la leyenda, es la del encuentro de Alejandro con el filósofo Diógenes de Sinope en Corinto durante los Juegos Ístmicos:

Reunidos los griegos en Corinto, y tras haber acordado en votación alinearse con Alejandro para luchar contra los persas, fue proclamado general en jefe. Muchos políticos e intelectuales acudieron a darle la enhorabuena, por lo que Alejandro confiaba en que también Diógenes el sinopense hiciera otro tanto, ya que ambos se hallaban por entonces en Corinto. Mas Diógenes no prestó la menor atención a Alejandro, sino que continuó con toda calma en el barrio de Cranio. De modo que fue el propio Alejandro quien acudió a visitarlo. Lo encontró echado al sol, y al ver Diógenes que se acercaba una gran masa de gente se incorporó un poco y miró a la cara a Alejandro. Tras saludarse, Alejandro preguntó a Diógenes si necesitaba algo: «Una cosa bien pequeña -contestó-, apártate un poco, que me estás quitando el sol». Se cuenta que Alejandro, ante esta respuesta, quedó tan impresionado y admirado por la altivez, desprecio e independencia de espíritu de este hombre, que dijo a sus acompañantes, que merodeaban riéndose y haciendo burlas: «Pues yo, de no ser Alejandro, de buen grado me gustaría ser Diógenes». (Plutarco, Alejandro, XIV, 1-5. Traducción de Antonio Guzmán Guerra).

En otra ocasión, encontró a Diógenes revolviendo basura. Al preguntarle qué buscaba, Diógenes respondió: «Estoy buscando huesos de esclavos, pero no hallo la diferencia entre estos y los de tu padre». Era claro que Diógenes despreciaba a Alejandro, quien nunca tomó represalia alguna.

Diógenes a Alejandro: «Quítate de ahí, me tapas el sol». Paride Pascucci. Esta fuente. Dominio Público.

El asesinato de Filipo II en el año 336 a. C., durante la fastuosa boda de su hija Cleopatra en Egas, no solo marcó el fin de una era para Macedonia, sino que abrió un momento de inestabilidad aguda que podría haber costado la vida y el trono a su joven heredero. Las circunstancias del magnicidio siguen siendo debatidas: el autor material fue Pausanias, un miembro de su guardia personal, pero detrás del crimen podrían haber existido motivaciones más complejas, vinculadas a intrigas cortesanas, resentimientos personales o incluso conspiraciones dinásticas. Algunos relatos antiguos insinúan que Olimpia y el propio Alejandro podrían haber tenido conocimiento previo del complot, aunque estas versiones deben tomarse con cautela, dado que surgen en un clima posterior de propaganda y tensiones entre los diádocos.

Lo que resulta indiscutible es que Alejandro actuó con rapidez y decisión. Tenía solo 20 años, y su posición como heredero no era invulnerable. La monarquía macedónica, aunque dinástica, requería la aprobación de los nobles y del ejército. Para consolidar su ascenso, Alejandro se presentó como el legítimo continuador del proyecto panhelénico de su padre. Se rodeó de figuras clave como Antípatro y Ptolomeo, obtuvo el apoyo inmediato del ejército macedonio mediante un juramento colectivo y eliminó con frialdad a posibles rivales, incluidos algunos miembros de su propia familia, como el joven hijo de Cleopatra Eurídice y la propia reina. Esta brutalidad no fue excepcional en el contexto de la época: asegurarse el trono implicaba, en muchos casos, la neutralización física de todos los competidores potenciales.

La consolidación de su autoridad fue tanto un acto de fuerza como de simbolismo político. Alejandro mantuvo a los principales generales de su padre, reforzó los vínculos con la nobleza macedónica y reafirmó la política de expansión hacia Asia, asegurando así continuidad institucional. También se hizo proclamar comandante supremo de la Liga de Corinto, heredando formalmente el liderazgo de la campaña contra Persia. Este acto no fue una mera formalidad, sino una pieza clave para legitimar su papel ante las polis griegas, muchas de las cuales recelaban del dominio macedonio.

La muerte de Filipo fue vista por muchas ciudades griegas como una oportunidad para liberarse del control macedonio. Las revueltas no tardaron en surgir, especialmente en Tebas, que se erigió en símbolo de la resistencia. La respuesta de Alejandro fue rápida y fulminante. Cruzó Tesalia con gran velocidad, obligó a los rebeldes a replegarse y, en una demostración de fuerza sin precedentes, arrasó completamente la ciudad de Tebas en el año 335 a. C., destruyendo sus murallas, masacrando a gran parte de sus habitantes y vendiendo a los supervivientes como esclavos. Solo se respetaron el templo de Apolo y la casa del poeta Píndaro. Esta acción tuvo un doble efecto: sembró el terror entre otras polis que pudieran albergar ideas similares y reforzó su imagen como líder implacable y decidido, capaz de restablecer el orden sin titubeos.

Este acto, que algunos historiadores modernos interpretan como excesivamente cruel, fue en su tiempo considerado una medida política eficaz. Atenas, que también había mostrado signos de agitación, reculó ante la demostración de poder. La amenaza de desintegración se neutralizó, y Alejandro emergió como el nuevo señor indiscutido del mundo griego. Sin embargo, a diferencia de su padre, no se limitó a ser el “rey de los macedonios” ni el “hegemón de los griegos”, sino que empezó a proyectarse como un líder con ambiciones universales.

Una vez estabilizado el reino y aplastadas las rebeliones, Alejandro retomó la idea estratégica heredada de Filipo: la campaña contra el Imperio persa. Pero ahora, el objetivo no era solo vengar las Guerras Médicas, sino lanzarse a una empresa de proporciones épicas. A ojos de los griegos, y muy posiblemente de sí mismo, Alejandro no solo era un nuevo Aquiles: era el instrumento del destino helénico en su marcha hacia el este. Su ascenso al poder no fue solo el inicio de un reinado, sino la apertura de una nueva era: la del helenismo expansivo, audaz y transformador.

La ascensión de Alejandro Magno al poder no solo fue una victoria política y militar; fue también una construcción simbólica cuidadosamente cultivada. A diferencia de otros reyes macedonios que habían gobernado desde la fuerza bruta o la tradición dinástica, Alejandro comprendió —desde sus primeros pasos— que el dominio sobre los griegos requería algo más: una legitimación cultural, heroica y casi religiosa que lo hiciera aceptable no solo como gobernante, sino como referente moral y civilizacional.

Desde el inicio, su imagen fue asociada al héroe homérico por excelencia: Aquiles, con quien Alejandro se sentía espiritualmente emparentado. Esta conexión no era un simple capricho juvenil, sino parte de una estrategia de identificación simbólica. Alejandro había sido educado con los textos de Homero como guía de vida, y durante su formación con Aristóteles, la Ilíada fue casi una escritura sagrada para él. Dormía con ella bajo la almohada, la citaba con frecuencia y veneraba a Aquiles no solo como guerrero, sino como figura trágica de destino sublime. Esta identificación fue reforzada por su linaje: por parte de su madre Olimpia, Alejandro se decía descendiente de Neoptólemo, hijo de Aquiles. Por tanto, presentarse ante el mundo como “el nuevo Aquiles” era tanto una afirmación genealógica como una declaración de intenciones.

Esta dimensión heroica no pasó desapercibida para las ciudades griegas. En un momento en que las polis habían perdido buena parte de su autonomía y energía tras décadas de guerras intestinas, la figura de Alejandro ofrecía una solución emocional: unificaba la gloria pasada con la posibilidad de una causa común —la expedición contra Persia— que recuperaba el viejo mito de la unidad griega frente al extranjero. Pero a diferencia de su padre, que impuso su hegemonía con pragmatismo, Alejandro supo envolver su poder en mitología compartida, haciéndose tolerable —e incluso inspirador— para muchos griegos que hasta entonces veían a los macedonios como bárbaros del norte.

La destrucción de Tebas, por brutal que fue, también tuvo un valor simbólico. Más que una simple represión militar, fue una advertencia escenificada: Alejandro no solo se presentaba como gobernante, sino como garante del orden cósmico frente al caos de la rebelión. Tebas, que había sido símbolo de orgullo y desobediencia griega, fue transformada en un ejemplo de lo que ocurría cuando se desafiaba la nueva era. En contraposición, Alejandro trató con más diplomacia a Atenas, ciudad madre de la cultura griega, mostrando un respeto táctico por su prestigio intelectual, incluso cuando mantenía la espada desenvainada.

La proclamación de Alejandro como comandante supremo de la Liga de Corinto fue otro momento simbólico clave. No se trataba simplemente de asumir un cargo político, sino de hacerse heredero de una idea panhelénica que hundía sus raíces en las guerras médicas y en el deseo, siempre postergado, de una Grecia unificada. Consciente de que muchos griegos recelaban de una monarquía extranjera, Alejandro no se presentó como rey de Grecia, sino como el brazo ejecutor de una empresa común. Era el caudillo de los griegos, no su señor absoluto. Esta distinción le permitió ganarse la aceptación formal de las polis, aunque en la práctica ejerciera un poder indiscutido.

En suma, la dimensión simbólica de Alejandro como líder griego se construyó sobre cuatro pilares: el linaje heroico (Aquiles), la legitimidad cultural (Homero y Aristóteles), la función providencial (vengar a Grecia, castigar la desobediencia) y la imagen de unidad nacional frente a un enemigo ancestral (Persia). Esta construcción no fue solo un artificio: formaba parte del núcleo profundo de su visión del poder. Alejandro no solo quería reinar; quería encarnar una idea. Su autoridad no se basaba únicamente en la fuerza, sino en un relato: el del joven rey justo, sabio y valiente, que tomaba el relevo de una Grecia cansada para conducirla a una nueva grandeza.

Esta combinación de mito, política y personalidad explica en gran parte por qué Alejandro no fue visto simplemente como un conquistador macedonio, sino como una figura casi fundacional de un nuevo orden cultural: el mundo helenístico. Desde su primer gesto como rey, su poder no fue solo un hecho; fue un signo.

Conquistas

Las conquistas de Alejandro Magno representan uno de los episodios más extraordinarios y transformadores de la historia antigua. En apenas una década —entre el 334 y el 323 a. C.—, un joven rey de Macedonia se lanzó a una expedición militar que lo llevó desde las costas del mar Egeo hasta las llanuras del Indo, atravesando Asia Menor, Egipto, Mesopotamia, Persia y Asia Central. Nunca antes un ejército occidental había llegado tan lejos ni había generado un impacto cultural tan profundo en regiones tan vastas y diversas. Aquello no fue solo una campaña militar exitosa: fue una revolución geopolítica y simbólica de proporciones colosales.

El contexto histórico en que se produce esta expansión es clave para comprender su alcance. Tras la muerte de Filipo II y la consolidación del trono macedonio, Alejandro heredó un reino estable y un ejército bien entrenado, forjado por las reformas de su padre. También heredó un proyecto inacabado: la campaña contra el Imperio persa, que había sido presentado ante los griegos no solo como una empresa militar, sino como una cruzada civilizadora y vengadora. La idea de castigar a Persia por las antiguas invasiones médicas —las de Darío y Jerjes— aún tenía resonancia emocional entre los griegos, aunque en realidad la expedición tenía mucho más que ver con la afirmación del poder macedonio y la ambición personal de Alejandro que con una genuina causa común.

El Imperio persa, en ese momento gobernado por Darío III, era todavía una estructura poderosa, pero mostraba señales de agotamiento interno: problemas administrativos, conflictos dinásticos, rebeliones locales y un sistema de gobierno demasiado extenso como para reaccionar con eficacia ante una ofensiva coordinada. Alejandro supo aprovechar esa situación. Su campaña comenzó con un gesto cargado de simbolismo: cruzó el Helesponto en el año 334 a. C. y visitó la supuesta tumba de Aquiles en la Tróade, rindiendo homenaje al héroe homérico que inspiraba su modelo de vida. Desde ese momento, cada conquista suya sería interpretada como una hazaña heroica, como un paso más en una gesta mitológica hecha realidad.

Las conquistas tuvieron múltiples significados, tanto para los contemporáneos como para la posteridad. En primer lugar, respondían a una lógica militar y estratégica: Alejandro se propuso desmontar el poder persa desde sus bases, derrotar a su rey, ocupar sus capitales y controlar sus centros logísticos. En segundo lugar, cumplían una función política: cada victoria consolidaba su autoridad tanto dentro del ejército como en el conjunto del imperio, y reforzaba su legitimidad ante los griegos como caudillo invicto. En tercer lugar, operaban en el plano simbólico y cultural: Alejandro no se limitaba a conquistar territorios, sino que fundaba ciudades, promovía el mestizaje, adoptaba ritos locales y se presentaba como un monarca universal, capaz de gobernar sobre pueblos muy distintos entre sí.

A lo largo de la campaña, las conquistas fueron evolucionando en su sentido e intención. Al principio, Alejandro se presentaba como libertador de las ciudades griegas sometidas a Persia, especialmente en Asia Menor. Luego se convirtió en conquistador imperial, dispuesto a someter al gran rey persa y a tomar sus riquezas. Más adelante, tras la ocupación de Babilonia, Persépolis y Susa, comenzó a adoptar elementos del ceremonial persa, asumiendo formas de representación monárquica orientales. Finalmente, en sus campañas por Asia Central y la India, su figura se fue tornando más ambigua, entre la del héroe civilizador y la del caudillo absolutista que aspiraba a la divinidad. Este proceso refleja una transformación interna: Alejandro ya no solo conquistaba para los griegos, sino también para una idea propia de imperio, universalista, integrador, multicultural.

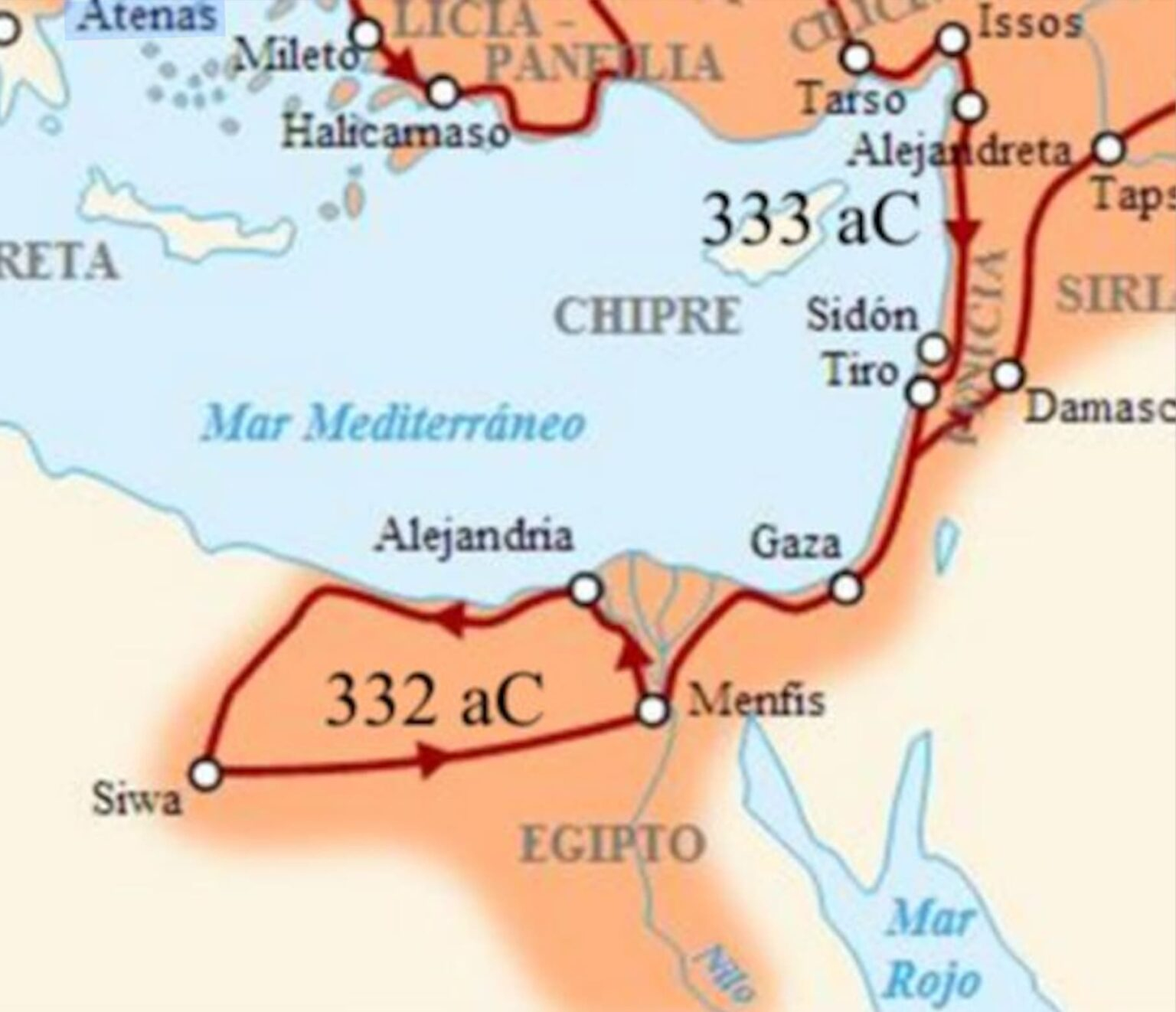

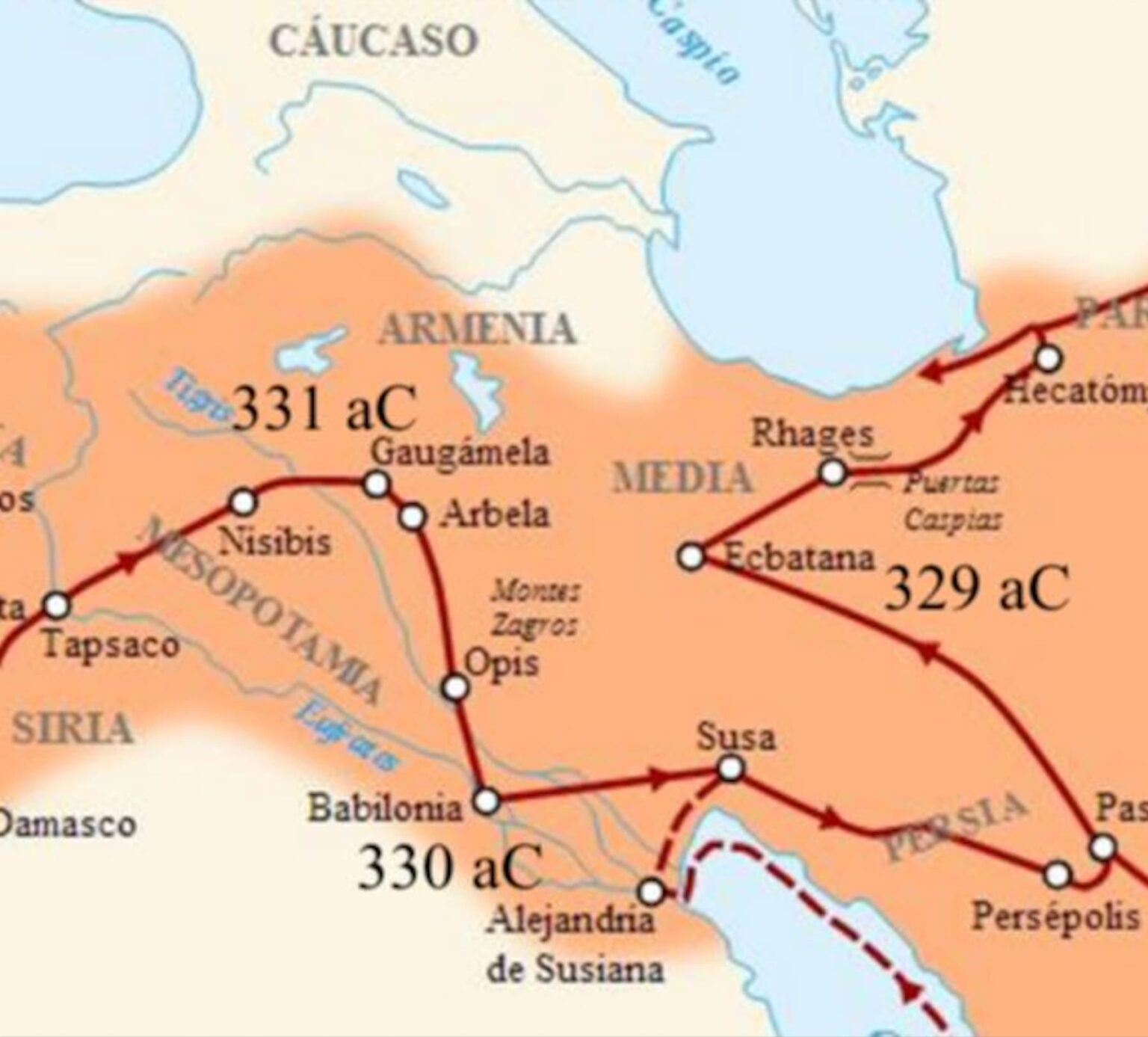

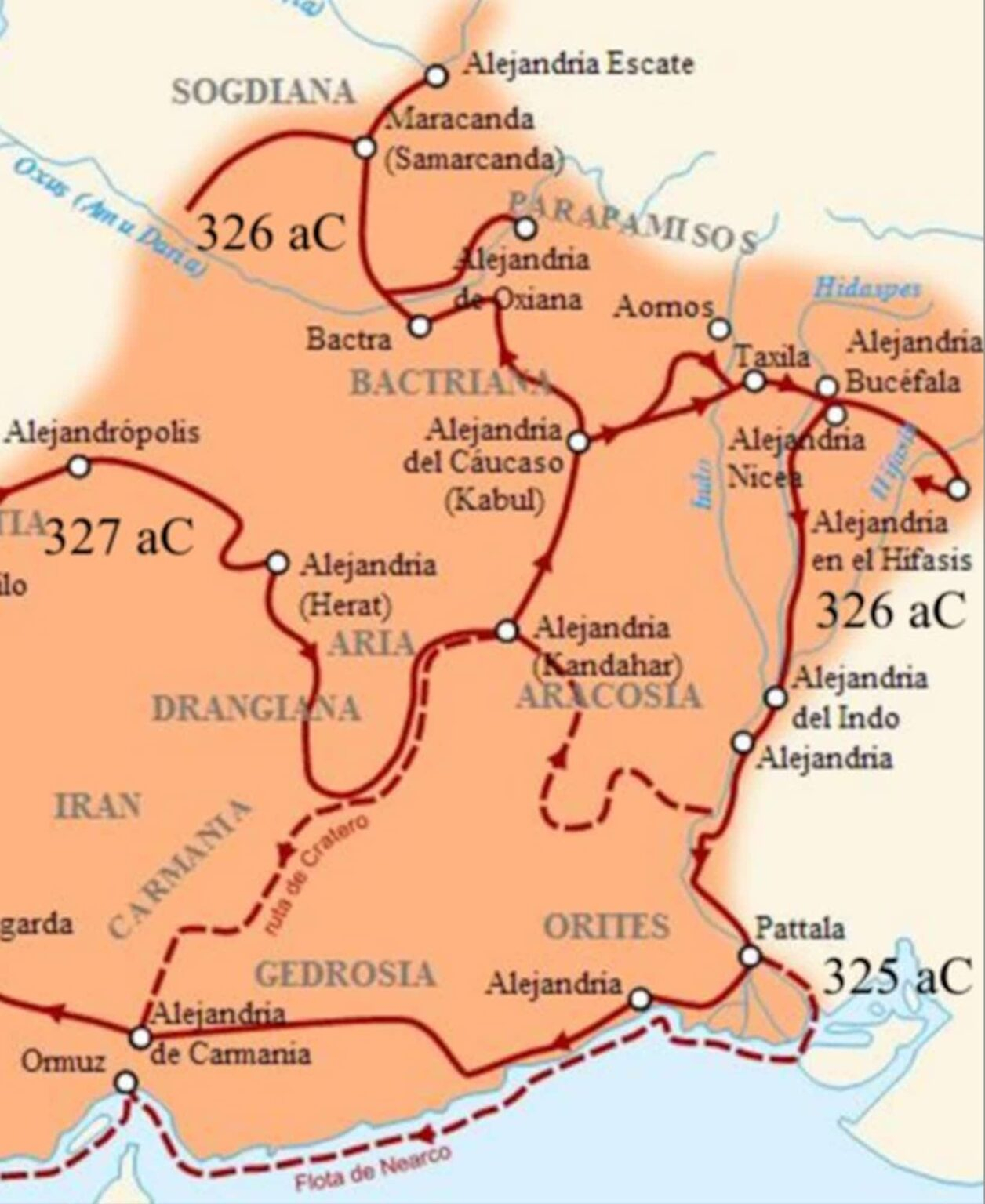

Desde el punto de vista cronológico, las campañas de Alejandro se pueden dividir en varias fases que reflejan sus objetivos progresivos: la primera etapa (334–332 a. C.) corresponde a la consolidación del dominio en Asia Menor y las costas del Mediterráneo oriental; la segunda (332–330 a. C.) incluye la conquista de Egipto y el corazón del Imperio persa, con la toma de Babilonia, Susa, Persépolis y Ecbatana; la tercera (330–327 a. C.) lo lleva a Asia Central y la eliminación de la resistencia residual persa; y la cuarta (327–325 a. C.) culmina en la India, donde alcanza el río Hidaspes antes de que su ejército se niegue a seguir avanzando. En su viaje de regreso, Alejandro atraviesa el desierto de Gedrosia y regresa finalmente a Babilonia, donde morirá poco después, en el 323 a. C.

Lo asombroso de estas conquistas no fue solo su velocidad o su amplitud geográfica, sino su impacto duradero. Alejandro no dejó un imperio consolidado ni una administración unificada, pero sí dejó una huella civilizatoria inmensa. Las ciudades que fundó, especialmente Alejandría en Egipto, se convirtieron en focos de irradiación cultural helenística. Su ejemplo inspiró generaciones de reyes, emperadores y estrategas. El helenismo —ese mundo nuevo, híbrido, nacido de la mezcla entre la cultura griega y las tradiciones orientales— fue la verdadera herencia de sus conquistas. Por eso, más allá de las batallas y los territorios, lo que conquistó Alejandro fue una nueva idea del mundo, más amplio, más complejo, y sorprendentemente moderno en sus aspiraciones.

Asia Menor

La campaña de Alejandro en Asia Menor marcó el comienzo de su larga marcha hacia Oriente y fue crucial para consolidar su liderazgo tanto dentro del ejército como ante el mundo griego. En la primavera del año 334 a. C., cruzó el Helesponto al frente de un ejército relativamente pequeño —unos 30.000 infantes y 5.000 jinetes— pero altamente disciplinado y moralmente convencido de estar embarcado en una gesta heroica. Según las crónicas, antes de desembarcar, Alejandro arrojó una lanza al suelo como símbolo de conquista y homenajeó a Aquiles visitando su supuesta tumba en la Tróade, gesto que sellaba su identificación con el héroe homérico y que anunciaba el tono mítico que adoptaría toda su campaña.

La batalla del río Gránico, librada poco después de su desembarco, fue su primer gran enfrentamiento con las fuerzas del Imperio persa. Se produjo cerca de la ciudad de Zelea, en la región de Misia, y enfrentó al ejército macedonio contra una coalición de sátrapas persas de Asia Menor. Aunque algunos de sus generales, como Parmenión, aconsejaron prudencia ante el cruce del río en presencia del enemigo, Alejandro optó por el ataque directo, encabezando personalmente la caballería en un movimiento arriesgado que desbarató las líneas persas. La victoria fue rotunda. Este triunfo, aunque modesto en términos estratégicos, tuvo un impacto psicológico enorme: demostró la vulnerabilidad del aparato militar persa y reforzó la imagen de Alejandro como líder valiente y decidido. Capturó además a muchos mercenarios griegos que luchaban para los persas, a quienes trató con dureza, ordenando ejecutar a varios como castigo por traicionar la causa helénica.

Alejandro Magno cruzando el río Gránico, en una pintura de Charles Le Brun. Charles Le Brun / Abraham Genoels. Museo del Louvre. Dominio público. Original file (2,817 × 1,276 pixels, file size: 4.21 MB).

Antecedentes históricos

Las guerras greco-persas fueron una serie de conflictos militares entre los años de 499 a. C. y 449 a. C. entre el Imperio aqueménida (la más grande y poderosa potencia del mundo en su época, centrada en Mesopotamia) y las ciudades-estado griegas que no eran más que una colección de pequeñas naciones ubicadas en la actual Grecia y la costa de Asia Menor, cada una de las cuales era independiente. Notablemente, la colección de pequeñas ciudades independientes griegas repelieron a la superpotencia de su época y finalmente llegarían a conquistarlo.

Estos conflictos comenzaron cuando Aristágoras, el derrocado tirano de la ciudad-estado griega de Mileto, lanzó una campaña militar con apoyo persa para tratar de recuperar su trono, comenzando con la conquista de la isla de Naxos en una batalla conocida como el sitio de Naxos el cual fracasó. Tras esto, Aristágoras incitó una rebelión masiva de todos los griegos viviendo en Asia Menor (que era una posesión persa) lo cual dio lugar a la revuelta jónica. Esta revuelta eventualmente arrastró a todos los estados de Grecia a un conflicto abierto con el Imperio persa, orillando a los griegos a poner de lado sus rivalidades tras lo cual se aliaron tras lo cual el Imperio persa intentó invadir y conquistar Grecia en 492 a. C. con resultados mixtos y después cuando Persia intentó invadir de nuevo Grecia en 480 a. C. lo que terminó con una decisiva victoria griega y aseguro la independencia griega por siempre. Esto terminó las operaciones de guerra masivas pero no terminó con el conflicto que siguió con baja intensidad hasta 449 a. C.

Pero en 359 a. C. un rey llamado Filipo II llegó al trono de una atrasada y pobre nación griega conocida como Macedonia; Filipo sin embargo demostró ser un líder capaz, eficiente, astuto y un genio militar; muy pronto Filipo ya había comenzado la expansión de Macedonia transformándolo en el estado más poderoso de Grecia. Filipo unió a la mayoría de los estados y reinos griegos en una alianza llamada la Liga de Corinto de la cual el era líder, comandante en jefe y hegemón. Su propósito era lanzar una invasión del mismo Imperio persa pero antes de esto se dio una rebelión por parte de una alianza de dos ciudades griegas: Atenas y Tebas; Filipo no podía lanzar una expedición a miles de kilómetros de su hogar dejando atrás un alzamiento armado por lo que antes hubo de combatirla con la ayuda de su hijo y sucesor Alejandro Magno en la que sería su primera batalla; las ciudades rebeldes serían aplastadas y regresaron a la alianza antipersa. Sin embargo, Filipo murió dos años después, antes de poder lanzar su campaña, y su hijo Alejandro se encargó de realizarla.