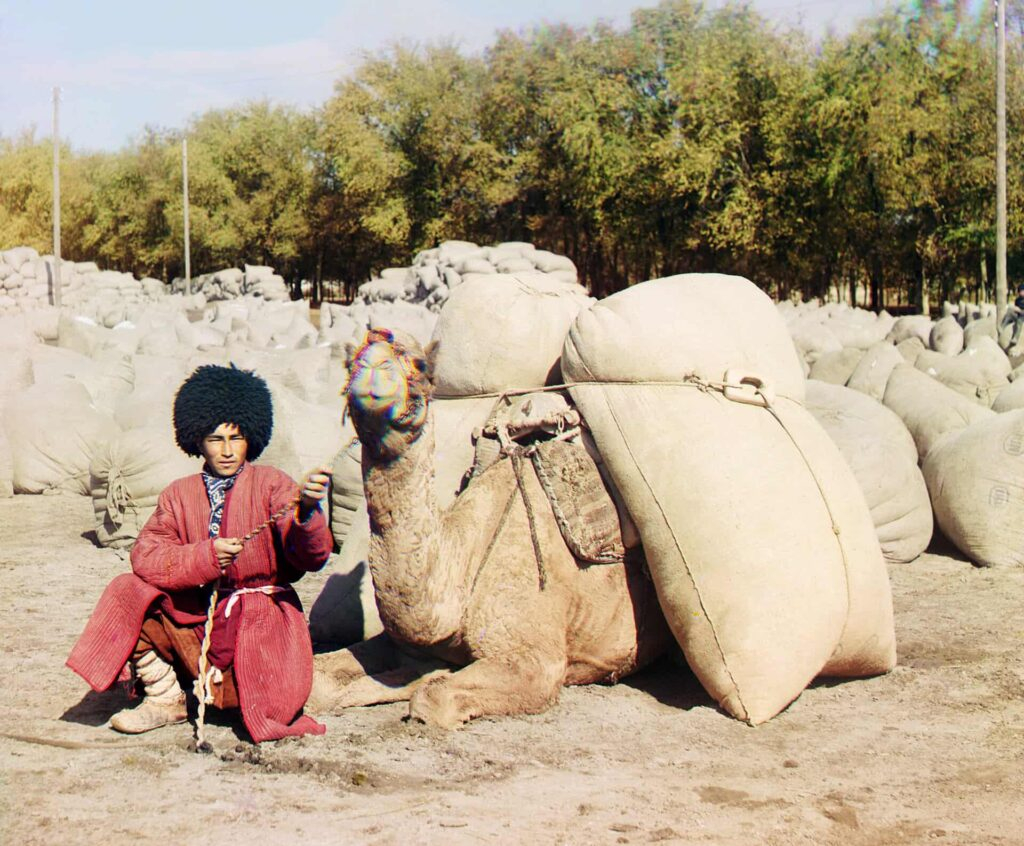

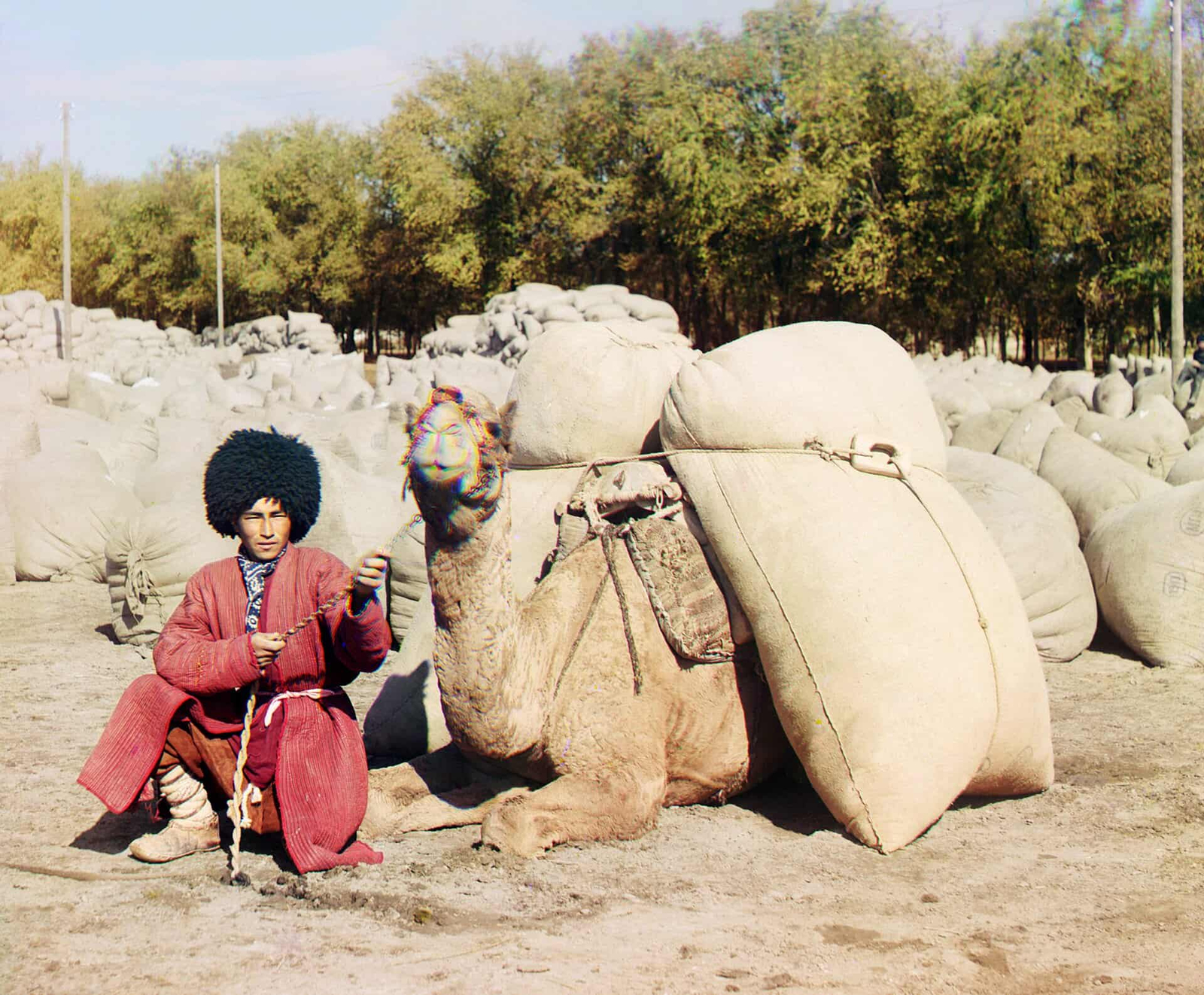

Un hombre turcomano con su indumentaria tradicional, entre 1905 y 1915. Serguéi Prokudin-Gorski. Dominio Público. Original file (3,205 × 2,647 pixels, file size: 3.43 MB).

En esta fotografía en color tomada entre 1905 y 1915 por el pionero ruso Serguéi Prokudin-Gorski, se retrata a un hombre turcomano con su vestimenta tradicional, acompañado de un camello de carga. La escena, probablemente tomada en algún punto del Asia Central bajo dominio del Imperio ruso, muestra un entorno típico de las rutas comerciales interiores de la región, repleto de fardos y mercancías.

El atuendo del hombre —con gorro de piel voluminoso y túnica larga— es característico de los pueblos nómadas y seminómadas del desierto y la estepa, adaptado a climas extremos. El camello, animal esencial para el transporte de mercancías a través de las vastas llanuras y zonas áridas, subraya la importancia histórica de Asia Central como cruce de caminos de la Ruta de la Seda.

La fotografía no solo es un testimonio etnográfico, sino también un ejemplo temprano del uso del color en la documentación de culturas remotas, un empeño que llevó a Prokudin-Gorski a recorrer el imperio con el apoyo del zar Nicolás II.

Introducción: Asia Central

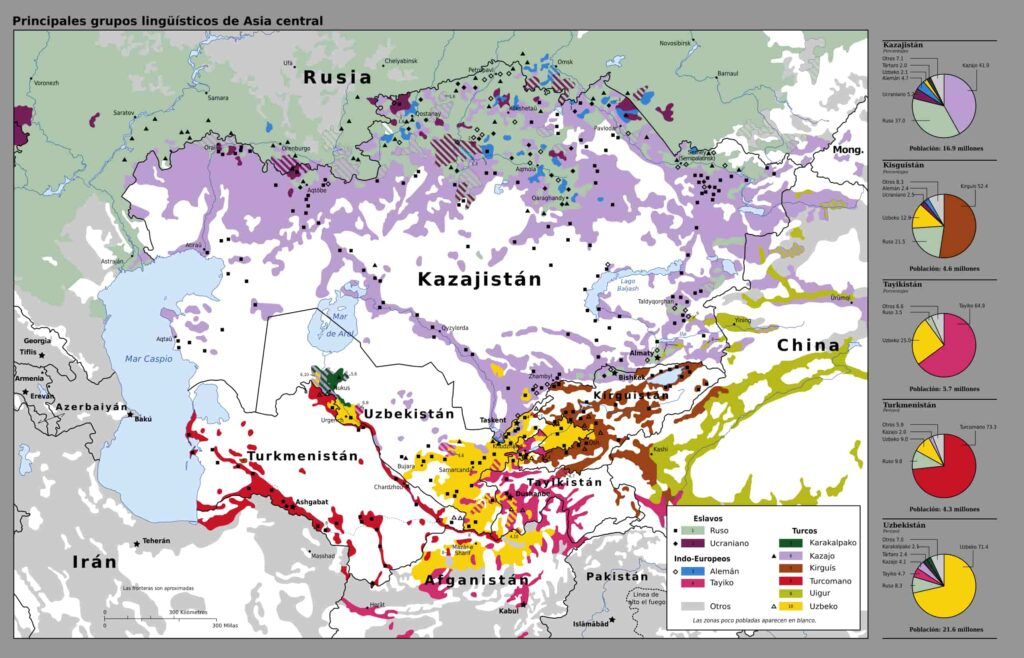

Asia Central es una de las veintidós subregiones en que la ONU divide el mundo. Está compuesta por cinco países: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Sus principales ciudades son Taskent (Uzbekistán), Almatý (Kazajistán), Asjabad (Turkmenistán), Dusambé (Tayikistán) y Biskek (Kirguistán).

Limita al norte con Asia del Norte, al este con Asia Oriental, al sur con Asia del Sur y al oeste y noroeste con la parte europea de Rusia. Con aproximadamente 74 millones de habitantes en 2013, es la segunda región menos poblada del continente —por delante de Asia del Norte—, y con unos 4 millones de km², también la menos extensa. Su densidad de población es baja: unos 18 habitantes por kilómetro cuadrado.

Esta región ha estado históricamente marcada por sus pueblos nómadas y por ser una de las principales rutas de conexión entre civilizaciones: la célebre Ruta de la Seda atravesaba sus tierras, lo que convirtió a Asia Central en un espacio de intercambio constante entre Europa, Oriente Medio, Asia del Sur y Asia Oriental.

Aunque la definición más común incluye solo a las cinco repúblicas exsoviéticas mencionadas, en ocasiones se extiende por razones culturales, históricas o geográficas para incluir también a Mongolia, Afganistán, el noreste de Irán, el noroeste de India y varias regiones del oeste de China como Xinjiang, Qinghai o el Tíbet. En este sentido amplio, se alude a menudo al término Turquestán, nombre tradicional de la región habitada por pueblos túrquicos. Además, como todos estos países terminan en «-stán» (que en persa significa «lugar de»), de forma coloquial se les conoce como «los Stanes» o «los Stans».

Antes del auge del islam y durante gran parte de la Edad Media, Asia Central estaba habitada mayoritariamente por pueblos iranios, tanto sedentarios como seminómadas: sogdianos, corasmios, escitas o alanos. Los tayikos, pastunes y pamiris, descendientes de estas poblaciones, aún habitan la región. Sin embargo, tras la expansión de los pueblos túrquicos, la zona se convirtió también en el hogar de uzbekos, kazajos, kirguises y uigures.

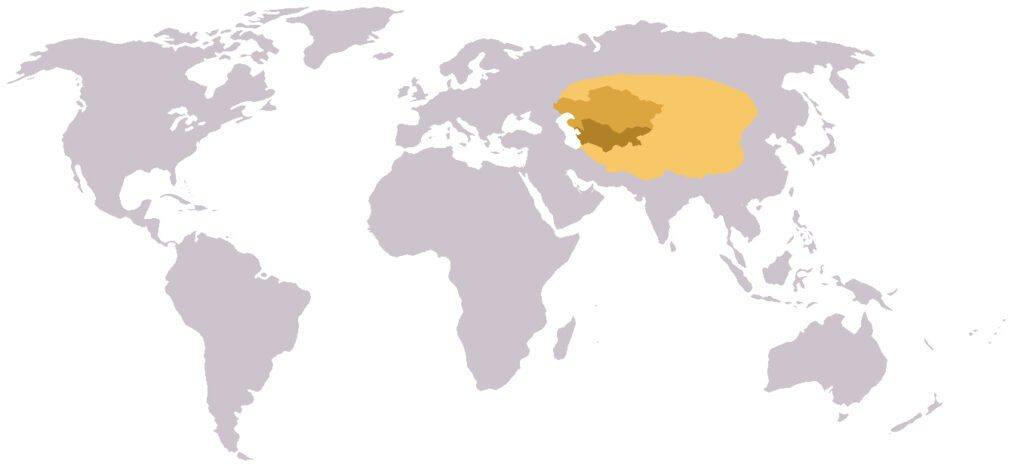

Asia Central. Serg!o. CC BY-SA 3.0.

Definición

Asia Central es la región que engloba a las naciones que se encuentran en la parte central de Asia. No existe un acuerdo unánime sobre qué territorios conforman la región. Sin embargo, existe un consenso general sobre algunas áreas geográficas definidas que sin duda pertenecen a esta zona; es el caso de las actuales repúblicas de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

Suelen considerarse también como parte de la zona, por vínculos geográficos, históricos y culturales, a la Región Autónoma de Mongolia Interior de la República Popular China, y a entidades federales integrantes de la Federación de Rusia: la República Kalmyk, la República de Tatarstán, la República de Bashkortostán, la República de Altái, la República de Tuvá, la República de Buriatia, y parte de la República de Sajá. Esta delimitación tiene sentido en la época actual, pero en términos históricos es habitual extender la denominación para comprender Afganistán, partes de Irán, Pakistán, Siberia, Cachemira y el Tíbet y las actuales repúblicas de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, aunque estas tres últimas suelen incluirse también dentro del Cáucaso.

Geográficamente, el límite meridional de Asia Central está señalado por una línea casi ininterrumpida de cadenas montañosas, de unos 6.500 km de longitud, que llega desde la China hasta el mar Negro, dificultando el acceso hacia el interior desde Asia del Sureste, el subcontinente indio y Oriente Medio. Las cadenas montañosas son, de este a oeste, el Nan Shan, el Altyn-Tagh, los Karakórum, el Hindú Kush, el Elburz y las montañas del Cáucaso.

Al sur de la línea se hallan dos extensas planicies cuya historia ha estado estrechamente relacionada con la de la propia Asia Central; dichas planicies son la meseta del Tíbet, cerrada al sur por el Himalaya, y la meseta de Irán, flanqueada por el sureste por las montañas de Kirthar y de Suleimán y al suroeste por los montes Zagros.

Los límites oriental y occidental de Asia Central son más difíciles de definir. En el este se puede trazar una línea a lo largo de la Gran Muralla China que continúa después, en dirección norte, desde Jehol, siguiendo el final de la zona de bosques de Manchuria; en el oeste, sin embargo, las praderas de Ucrania, que se extienden hasta Rumania y Hungría, constituyen una continuación geográfica e histórica de la zona de las estepas de Asia Central.

A pesar de que predomina la estepa, Asia Central, que se encuentra situada aproximadamente entre los 35° y los 55° de latitud, ofrece una amplia variedad de rasgos físicos, ya que contiene algunas de la cadenas montañosas más altas del mundo junto con algunas de las depresiones más notables como son las existentes al noreste del Caspio y alrededor de Turfan, en Sinkiang; los mismos extremos muestran también las temperaturas.

- «Steppe Nomads and Central Asia». Archivado desde el original el 29 de mayo de 2008.

- Travelers on the Silk Road

Mapa político de Asia Central, 2008. Gráfico: Themightyquill. CC BY-SA 3.0.

¿Debe incluirse Afganistán en Asia Central?

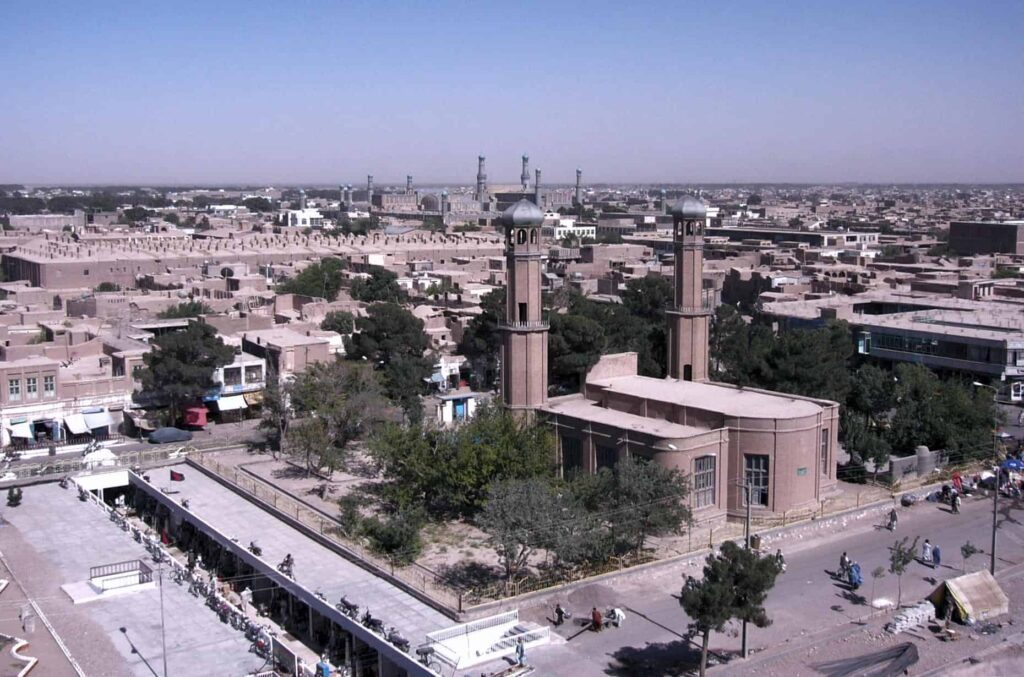

Aunque Afganistán no forma parte de la definición oficial de Asia Central según la clasificación de la ONU —limitada a las cinco repúblicas exsoviéticas: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán—, muchos estudiosos y enfoques geohistóricos lo incluyen dentro de esta región más amplia. Existen razones de peso para ello, tanto culturales como históricas.

Afganistán comparte fuertes lazos étnicos, lingüísticos y religiosos con sus vecinos del norte. En particular, la región septentrional del país está poblada por tayikos, uzbekos y turcomanos, los mismos grupos que habitan en los países al otro lado del río Amu Daria. Además, durante siglos, Afganistán formó parte de diversos imperios y rutas comerciales comunes al espacio centroasiático, desde los imperios persas hasta los kanatos túrquicos y mongoles.

Por ello, en muchos mapas históricos y en enfoques geopolíticos contemporáneos, Afganistán aparece como parte de un «Asia Central ampliada», junto a otras regiones fronterizas como el noreste de Irán, el noroeste de Pakistán, el Xinjiang chino o incluso partes del Tíbet y Mongolia. Esta visión no solo responde a criterios culturales, sino también a la dinámica histórica compartida entre estos territorios.

Mapa de Asia Central incluyendo a Afganistán, mostrando las ciudades más importantes. Mapa: Cacahuate y Rowanwindwhistler. CC BY-SA 4.0.

Definición geográfica, cultural e histórica de Asia Central

Asia Central es una vasta región del interior del continente euroasiático que ha desempeñado históricamente un papel crucial como puente entre civilizaciones. Aunque su delimitación geográfica puede variar según criterios políticos, históricos o culturales, en su sentido más común engloba a cinco países independientes: Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán. Estos Estados, todos ellos repúblicas exsoviéticas, forman el núcleo central de una región sin salida directa al mar, pero situada en una posición geoestratégica privilegiada entre Europa del Este, China, Rusia y el subcontinente indio.

Desde el punto de vista físico, Asia Central está definida por un conjunto de accidentes geográficos que configuran una de las regiones más contrastadas del mundo: vastas estepas al norte, desiertos áridos como el Kara Kum y el Kyzyl Kum en el centro-oeste, y sistemas montañosos imponentes como el Tian Shan y el Pamir al sur y sureste. Este paisaje accidentado y extremo ha condicionado no solo la economía y los modos de vida tradicionales —centrados en el nomadismo, el pastoreo y el comercio—, sino también los patrones de asentamiento humano y la configuración de las rutas históricas.

Culturalmente, Asia Central ha sido un crisol de etnias, lenguas y religiones. En la antigüedad, estuvo habitada por pueblos de raíz indoirania como los sogdianos, bactrianos, escitas y corasmios, muchos de ellos sedentarios o seminómadas, que desarrollaron ricas tradiciones urbanas, literarias y religiosas. Con el tiempo, la región fue profundamente transformada por sucesivas oleadas de pueblos túrquicos procedentes del este, lo que dio lugar a una mezcla étnica y lingüística singular. A ello se sumaron los efectos de las conquistas islámicas, la influencia persa, la expansión mongola en el siglo XIII y, finalmente, la integración dentro del Imperio ruso y la Unión Soviética a partir del siglo XIX.

La historia de Asia Central no puede comprenderse al margen de su función como espacio de tránsito. Lejos de ser un territorio marginal, la región fue durante siglos una arteria fundamental del comercio y la cultura a través de la legendaria Ruta de la Seda. Ciudades como Samarcanda, Bujará, Merv y Jiva no solo fueron centros de intercambio económico, sino también auténticos focos de producción intelectual y espiritual, donde convivieron corrientes filosóficas, escuelas religiosas y saberes científicos procedentes de todos los rincones del mundo antiguo.

La herencia soviética dejó una huella profunda en la estructura política, económica y urbana de los países de Asia Central, introduciendo una planificación estatal centralizada, una fuerte industrialización y una represión sistemática de las identidades religiosas y étnicas. Tras la disolución de la URSS en 1991, los cinco países mencionados iniciaron un complejo proceso de construcción nacional, marcado por la reafirmación de sus culturas propias, el renacimiento del islam, el desarrollo de políticas multilingües y una creciente implicación en las dinámicas globales, en particular con China (a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta), Rusia y los países vecinos del mundo islámico.

Hoy en día, Asia Central se presenta como una región clave para comprender las interacciones entre civilizaciones. Su posición central entre el mundo ruso-eslavo, el espacio sinítico, el islam iranio y el sur de Asia no solo ha sido determinante en su historia, sino que sigue configurando su presente y su proyección futura. Esta zona del mundo, en ocasiones ignorada por la narrativa histórica occidental, encierra una riqueza cultural, humana y geopolítica de primer orden.

Geografía y Clima

Desde un punto de vista geográfico, constituye una extensa región de variada geografía, desde altas montañas (Tian Shan), vastos desiertos (Kara Kum, Kyzyl Kum, Taklamakán) y estepas cubiertas de hierba. Las grandes estepas centroasiáticas se consideran unidas a la de Europa del Este como una zona geográfica homogénea, la Estepa euroasiática.

La mayoría de la tierra es demasiado seca o accidentada para la agricultura. El desierto de Gobi se extiende a los pies de la Cordillera del Pamir, 77° E, hasta los montes Gran Jingán (Da Hinggan), 116°–118° E.

Entre sus puntos se cuentan:

- El desierto más alto del mundo (de dunas), en Buurug Deliin Els, Mongolia, 50°18′ N.

- El permafrost más sureño del hemisferio norte, en Erdenetsogt sum, Mongolia, 46°17′ N.

- La distancia más corta del mundo entre un desierto no helado y permafrost: 770 km.

La mayoría de la población se gana la vida del pastoreo aunque en las ciudades de la región existen centros de actividad industrial.

Respecto a la hidrografía, los principales ríos son el Amu Darya, el Syr Darya y el Hari; los lagos son el agonizante mar de Aral y el lago Baljash, ambos parte de la extensa cuenca endorreica de Asia central/occidental que incluye al mar Caspio. Ambos cuerpos de agua han bajado su nivel en las últimas décadas debido al desvío de las aguas de los ríos a propósitos industriales y de irrigación. El agua es un recurso extremadamente valioso en la árida Asia Central capaz de llevar a importantes disputas.

Clima

Puesto que no se halla ninguna gran masa de agua que amortigüe su clima, las fluctuaciones de temperatura son muy severas.

Según la clasificación climática de Köppen, Asia Central es parte de la ecozona paleártica. El mayor bioma de la región es el llamado «praderas, sabanas y matorrales de clima templado». Otros biomas existentes son praderas y matorrales de montaña, matorrales desérticos y áridos y bosque templado de coníferas.

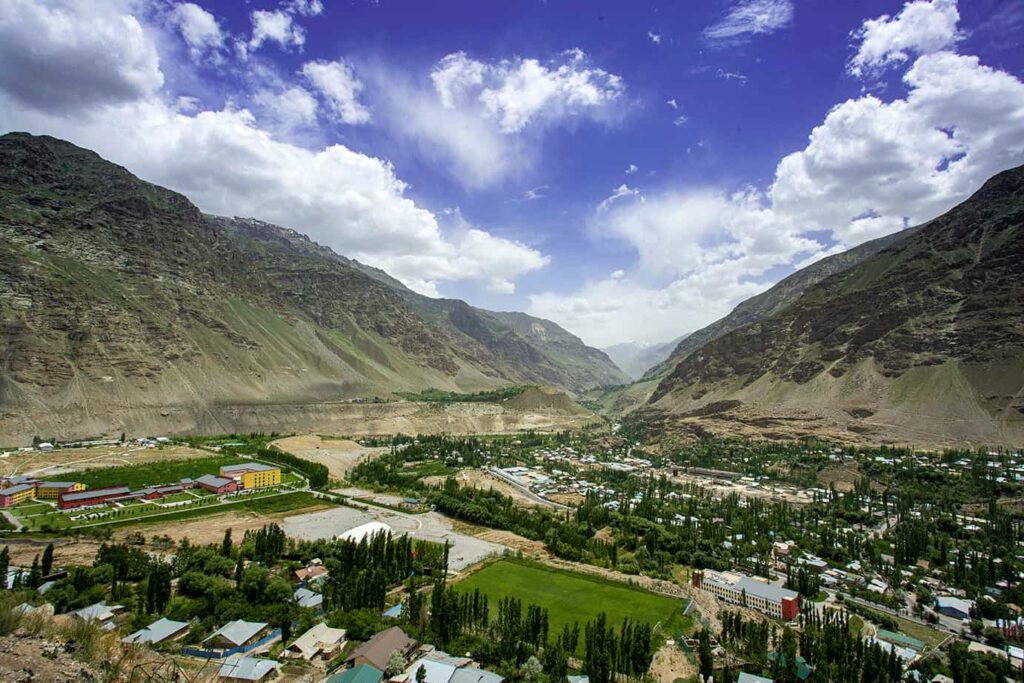

Panorama de la ciudad de Khorog en Tayikistán. University of Central Asia. Esta fuente. CC BY 2.0. Original file (1,382 × 922 pixels, file size: 714 KB). Ubicada en un estrecho valle de la cordillera del Pamir, Khorog ejemplifica las condiciones geográficas extremas que caracterizan a gran parte de Asia Central. Rodeada de montañas abruptas y atravesada por el río Gunt, esta ciudad refleja cómo el relieve montañoso condiciona el asentamiento humano en la región. El clima es continental seco, con inviernos fríos y veranos templados, y escasas precipitaciones. La limitada tierra cultivable se concentra en los valles fluviales, mientras que las cumbres permanecen cubiertas de nieve gran parte del año. Esta fotografía ilustra el contraste entre la aridez de las laderas y la vegetación que crece en torno al agua, característica típica de los oasis de altura del Asia Central montañosa.

Clima: continental, árido y extremo

El clima de Asia Central está dominado por un marcado carácter continental, con inviernos muy fríos y veranos calurosos, acompañado por una baja humedad atmosférica y precipitaciones escasas. La ausencia de grandes masas de agua cercanas —como océanos o mares interiores— provoca que la región no cuente con moderadores térmicos naturales, lo que acentúa la oscilación térmica tanto diaria como estacional. Esta configuración convierte al clima centroasiático en uno de los más extremos del planeta en términos de contraste y aridez.

Gran parte del territorio presenta un clima árido o semiárido, caracterizado por inviernos largos y rigurosos, especialmente en las zonas montañosas y del norte, y veranos muy calurosos en las llanuras y desiertos del sur y centro. En algunas zonas del desierto del Kara Kum, por ejemplo, las temperaturas estivales pueden superar los 45 °C, mientras que en las áreas montañosas del Pamir o el Altái, las mínimas invernales pueden descender por debajo de los –30 °C. Esta variabilidad térmica ha condicionado desde antiguo las formas de vida humana, fomentando la movilidad estacional y la economía nómada como estrategias de adaptación.

Las precipitaciones son escasas en la mayoría de la región, rara vez superando los 300 mm anuales, con áreas desérticas que apenas alcanzan los 100 mm. Solo en las zonas altas de las cordilleras del Tien Shan y del Pamir se registran precipitaciones más abundantes, principalmente en forma de nieve, lo que permite la existencia de glaciares que alimentan los grandes ríos como el Amu Daria y el Sir Daria. Estos glaciares actúan como reservas naturales de agua dulce y son fundamentales para el equilibrio hídrico regional, aunque actualmente están amenazados por el cambio climático y el aumento de temperaturas medias.

Según la clasificación climática de Köppen, Asia Central está integrada en la ecozona paleártica y comprende varios tipos climáticos: el clima desértico frío (BWk) en los desiertos interiores; el clima estepario (BSk) en las zonas de transición; y el clima de alta montaña en los macizos del este y sureste. Estos climas sostienen diversos biomas, como estepas, matorrales secos, pastizales montanos y, en las zonas más elevadas, bosques de coníferas o tundra alpina.

El carácter árido del clima ha hecho del agua un recurso escaso y estratégico, provocando tensiones históricas por su control, especialmente desde el siglo XX, cuando la explotación agrícola intensiva alteró gravemente los equilibrios hídricos. La desecación del mar de Aral, uno de los mayores desastres ecológicos del siglo pasado, es un claro ejemplo de las consecuencias del uso no sostenible de los recursos hídricos en una región con clima severamente seco.

Por último, cabe destacar que el clima de Asia Central está expuesto a la desertificación, la salinización de los suelos y la pérdida de biodiversidad, fenómenos agravados por las prácticas humanas y el calentamiento global. Estos retos climáticos condicionan no solo el medio ambiente, sino también la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y la estabilidad social de la región.

Tempestad de arena en la estepa de Mongolia. Estas tormentas son frecuentes en climas áridos y continentales como el de Asia Central, donde los vientos pueden levantar grandes cantidades de arena y polvo. Una imagen dramática de la densa tormenta de arena avanzando sobre una yurta (tienda tradicional), que transmite la fuerte actividad eólica típica del clima árido y continental de la región. La escasa visibilidad y la presencia de polvo en suspensión son características comunes en primavera.

Geografía

Relieve: mesetas, cordilleras y grandes espacios naturales

El relieve de Asia Central es tan vasto como diverso, y constituye uno de los rasgos definitorios de su geografía física. La región combina algunos de los paisajes más extremos del continente euroasiático: mesetas elevadas, cadenas montañosas imponentes, depresiones áridas y extensas estepas que se pierden en el horizonte. Esta variedad morfológica ha condicionado no solo el clima y la hidrografía, sino también los modos de vida, la organización del territorio y los itinerarios históricos de pueblos, rutas comerciales y movimientos migratorios.

Una de las principales características del relieve centroasiático es la alternancia entre cordilleras montañosas y grandes cuencas interiores sin salida al mar, lo que da lugar a una geografía cerrada o endorreica. Entre las formaciones montañosas más destacadas se encuentran las cordilleras del Tien Shan y del Pamir, al este y sureste de la región. Estas montañas forman parte de los sistemas orográficos del Himalaya y sus ramificaciones, y contienen algunos de los picos más elevados del mundo fuera del sistema himalayo. El Tien Shan —cuyo nombre significa “Montañas Celestiales” en chino— se extiende por Kirguistán, Kazajistán y el noroeste de China, alcanzando alturas que superan los 7.400 metros. Por su parte, el macizo del Pamir, en Tayikistán, es conocido como “el techo del mundo” y alberga cumbres como el Pico Ismoil Somoni (anteriormente conocido como Pico Comunismo), con más de 7.000 metros de altitud.

Pamir Mountains. Foto: AmanovDmitry. Creative Commons Attribution 3.0. Original file (2,592 × 1,728 pixels, file size: 1.21 MB). Conocidas como “el techo del mundo”, las montañas del Pamir forman el sistema orográfico más alto de Asia Central. Sucesión de cumbres de más de 7.000 metros, como el Pico Ismoil Somoni, se extienden por Tayikistán, Afganistán, China y el noreste de Pakistán. Estas montañas, cubiertas de glaciares y nieves perpetuas, constituyen una fuente vital de agua para los grandes ríos centroasiáticos y definen uno de los climas más extremos de la región.

Las montañas del Pamir: el techo de Asia Central

El macizo del Pamir, conocido tradicionalmente como “el techo del mundo”, es uno de los sistemas montañosos más altos y espectaculares de Asia Central. Situado en gran parte dentro del territorio de Tayikistán, se extiende también hacia Afganistán, China y el noreste de Pakistán, formando un nodo geográfico y orográfico fundamental donde convergen importantes cordilleras del continente: el Himalaya, el Hindu Kush, el Karakórum y el Tien Shan.

Estas montañas constituyen una prolongación noroccidental del gran sistema alpino-himaláyico, producto del choque entre las placas tectónicas india y euroasiática. En el corazón del Pamir se encuentran cumbres majestuosas que superan los 7.000 metros de altitud, como el Pico Ismoil Somoni (7.495 m), el Pico Lenin (7.134 m, en la frontera entre Tayikistán y Kirguistán) y el Pico Korzhenevskaya (7.105 m). Durante la época soviética, estas montañas eran un destino codiciado por los alpinistas que buscaban obtener el título de “Leopardo de las Nieves”, reservado a quienes ascendían los cinco picos de más de 7.000 metros dentro del antiguo espacio soviético, tres de los cuales se encuentran en el Pamir.

Geológicamente, el macizo se compone de antiguos sedimentos marinos, granito, pizarra y otras rocas metamórficas. La altitud extrema genera un paisaje dominado por glaciares, nieves perpetuas y valles profundos excavados por ríos caudalosos como el Panj (afluente del Amu Darya), que marcan la frontera natural entre Tayikistán y Afganistán.

El clima en el Pamir es severamente continental y de alta montaña: los inviernos son muy fríos, con temperaturas que pueden descender por debajo de los –30 °C, y los veranos, cortos y frescos. Las precipitaciones son escasas en general, lo que da lugar a un entorno seco y frío donde los glaciares actúan como reservas fundamentales de agua para los valles inferiores.

Culturalmente, la región del Pamir ha estado habitada desde hace siglos por comunidades de tradición montañesa, como los pamiris, que hablan lenguas iranias orientales y han conservado costumbres ancestrales. Las aldeas pamirias, situadas en estrechos valles rodeados de cumbres nevadas, muestran una adaptación admirable a uno de los entornos más duros del planeta. Históricamente, esta zona también ha sido una encrucijada de rutas entre Asia Central y el subcontinente indio, y jugó un papel estratégico durante la época del Gran Juego entre el Imperio ruso y el británico en el siglo XIX.

Las montañas del Pamir no solo representan una frontera natural formidable, sino también una reserva de diversidad ecológica, humana y cultural que aún hoy conserva un fuerte sentido de aislamiento y singularidad. En el contexto de Asia Central, el Pamir es el ejemplo más claro de cómo el relieve ha definido los límites del poblamiento, la historia y la identidad.

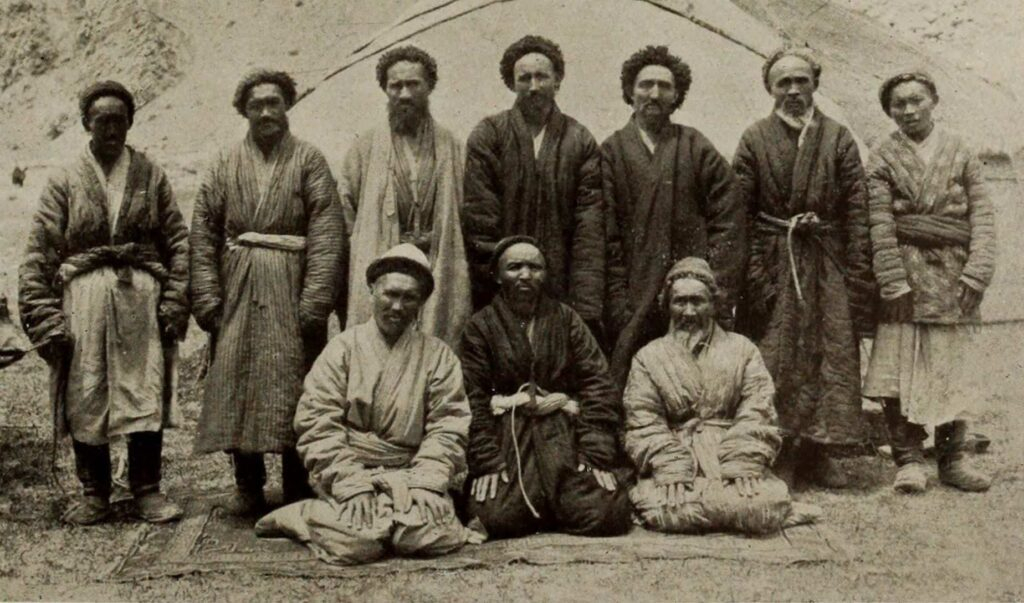

Los pamiris: guardianes de las montañas del Pamir

Los pamiris son un conjunto de pueblos iranios que habitan principalmente en las altas montañas del Pamir, en el este de Tayikistán, especialmente en la región autónoma de Gorno-Badakhshán, y también en zonas del noreste de Afganistán (valle de Wakhan), el norte de Pakistán (Chitral) y algunas áreas fronterizas de China. Se trata de una comunidad con una fuerte identidad cultural, lingüística y religiosa, que ha perdurado durante siglos en condiciones geográficas extremas, aislada entre cumbres de más de 6.000 metros y profundos valles glaciares.

A nivel étnico y lingüístico, los pamiris pertenecen al grupo de los pueblos iranios orientales, emparentados de manera lejana con los antiguos sogdianos y bactrianos. Hablan diversas lenguas pamirias, como el shughni, rushani, wakhi o ishkashimi, que forman parte del grupo oriental del iranio dentro de la familia indoeuropea. Estas lenguas, aunque relacionadas con el persa, son mutuamente ininteligibles entre sí y han sido transmitidas principalmente de forma oral, lo que las hace especialmente vulnerables en el contexto moderno.

Desde el punto de vista religioso, los pamiris practican una forma del islam chií ismailí, una corriente minoritaria que difiere tanto del sunismo dominante en Asia Central como del chiismo duodecimano iraní. Esta fe, vinculada a la rama nizarí del ismailismo, reconoce la autoridad espiritual del Aga Khan como imán y promueve una interpretación más abierta y filosófica del islam. La práctica ismailí entre los pamiris ha generado una rica tradición de poesía mística, ética comunitaria y educación oral.

Los pamiri son un grupo étnico iranio oriental, mayoritariamente musulmanes ismailíes, con un legado cultural muy distinto al de sus vecinos tayikos o afganos. Conservan lenguas propias como el shughní, wakhi o ishkashimi, y su aislamiento geográfico ha favorecido la conservación de muchas costumbres antiguas. La imagen muestra hombres pamiri llevan vestimenta tradicional adaptada al frío: chaquetas gruesas, pañuelos y gorros típicos como el pakol, habitual entre los pueblos de las regiones montañosas del Hindu Kush y el Pamir. A ambos lados del grupo hay yaks, animales esenciales para la vida en estas regiones. Se utilizan para el transporte, la leche, la carne y la lana. Son extremadamente resistentes al frío y a la altitud. Se transmite una forma de vida pastoril o seminómada, muy ligada al cuidado del ganado y al aprovechamiento de los pocos recursos de estas tierras altas. Este modo de vida ha permanecido casi inalterado durante siglos.

La vida de los pamiris está profundamente condicionada por el entorno montañoso. Viven en aldeas dispuestas en terrazas al borde de ríos torrenciales, en casas de piedra o adobe llamadas chid o chidakhona, que combinan elementos simbólicos, religiosos y funcionales. La economía local se basa en la agricultura de subsistencia, el pastoreo de altura y, en los últimos tiempos, en las remesas enviadas desde Rusia o Dushanbé. Las duras condiciones climáticas, el aislamiento geográfico y la fragilidad ecológica hacen de esta región una de las más vulnerables del continente, pero también una de las más singulares en términos humanos.

Durante la época soviética, los pamiris fueron incorporados forzosamente a la estructura estatal, lo que implicó alfabetización, colectivización y vigilancia sobre sus prácticas religiosas. Sin embargo, su identidad cultural logró mantenerse viva, en parte gracias a su aislamiento natural. Tras la independencia de Tayikistán en 1991, los pamiris sufrieron una dura represión durante la guerra civil (1992–1997), debido a su apoyo a movimientos regionalistas y democráticos. Hoy en día, aunque formalmente integrados en el Estado tayiko, mantienen una identidad cultural distinta y una fuerte conciencia étnica.

En definitiva, los pamiris representan un ejemplo excepcional de resistencia cultural en el corazón montañoso de Asia Central. Su legado lingüístico, religioso y social constituye una joya poco conocida del patrimonio humano de la región, y su estudio es esencial para comprender la diversidad interna de los pueblos iranios orientales y la complejidad de la historia centroasiática.

Altai Krai, Russia (Unsplash). Original file (3,610 × 2,417 pixels, file size: 4.22 MB). User: Fæ. Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

A estas cadenas montañosas se suman otras como los montes Altái al noreste, frontera natural entre Kazajistán, China, Mongolia y Rusia, y los montes Kopet Dag en la frontera entre Irán y Turkmenistán. En el centro y el oeste de la región se extienden vastas mesetas y llanuras desérticas, entre las que destacan el desierto del Kara Kum (en Turkmenistán) y el desierto del Kyzyl Kum (entre Uzbekistán y Kazajistán), ambos de naturaleza arenosa y escasamente poblados. Estas zonas desérticas ocupan una proporción significativa del territorio y se alternan con cuencas salinas, oasis y depresiones, algunas por debajo del nivel del mar, como la Depresión de Karagiye en Kazajistán.

La gran estepa euroasiática, una vasta planicie herbácea, se despliega al norte del territorio y ocupa buena parte del sur de Kazajistán, conectando Asia Central con Europa del Este. Esta estepa ha sido históricamente una autopista natural para los pueblos nómadas y ecuestres, permitiendo las migraciones de escitas, hunos, túrquicos y mongoles a lo largo de los siglos. Su suavidad orográfica contrasta con los paisajes accidentados del sur y este, creando una dualidad geográfica fundamental para entender las dinámicas de la región.

Este relieve accidentado, que alterna zonas montañosas y desiertos, hace que buena parte del territorio sea poco apto para la agricultura. Sin embargo, los valles de montaña y las zonas de oasis junto a los ríos han permitido el desarrollo de asentamientos humanos desde tiempos remotos, muchos de los cuales se convirtieron en puntos clave de la Ruta de la Seda. Las dificultades geográficas también han contribuido al aislamiento relativo de algunas regiones, lo que ha favorecido la pervivencia de lenguas, tradiciones y formas de vida únicas.

En resumen, el relieve de Asia Central no solo configura su paisaje físico, sino que ha influido de manera decisiva en su historia, su diversidad cultural y sus relaciones con las regiones vecinas. Montañas, mesetas y estepas no son solo accidentes geográficos: son protagonistas del devenir histórico de una región situada en el corazón del mundo.

La Gran Estepa Euroasiática se extiende al norte del espacio definido como Asia Central, conectando territorios dentro de Kazajistán, Rusia, Ucrania y Mongolia. Esta región herbácea representa una de las piezas del rompecabezas geográfico centroasiático, unidas sin barreras orográficas mayores, lo que permitió el despliegue de las culturas nómadas y su interacción con zonas montañosas y desérticas del sur.

La Gran Estepa Euroasiática en verano. Esta imagen ilustra la inmensidad oceánica de hierba que caracteriza la estepa euroasiática, territorio clave de Asia Central. Su paisaje abierto, apenas interrumpido por suaves ondulaciones, fue el escenario histórico de migraciones, pastoreo nómada y comercio, configurando un ecosistema fundamental para la distribución cultural y étnica de Eurasia.

Hidrografía: ríos como el Amu Daria y el Sir Daria, y lagos como el mar de Aral o el lago Balkhash

La hidrografía de Asia Central está marcada por una característica común a gran parte de su territorio: la endorreicidad. Esto significa que los ríos que recorren la región no desembocan en el mar, sino que se pierden en lagos interiores, desiertos o se evaporan en el suelo árido. La disposición del relieve, con grandes cuencas cerradas rodeadas de cordilleras, ha dado lugar a sistemas hídricos frágiles, altamente dependientes del deshielo estacional y de las lluvias escasas, pero vitales para la subsistencia humana y ecológica en este entorno árido.

Dos ríos dominan la red hidrográfica de Asia Central: el Amu Daria y el Sir Daria. Ambos nacen en zonas montañosas y recorren centenares de kilómetros a través de territorios desérticos y esteparios antes de desembocar, o más bien extinguirse, en lo que queda del mar de Aral.

El Amu Daria, el río más largo de Asia Central, tiene su origen en las altas montañas del Pamir y del Hindu Kush, concretamente en la confluencia de los ríos Vakhsh y Panj. A lo largo de su curso forma parte de la frontera natural entre Afganistán y Tayikistán, antes de atravesar Uzbekistán y Turkmenistán. Su caudal ha sido históricamente esencial para la irrigación de los oasis y tierras agrícolas del Turquestán occidental. No obstante, desde mediados del siglo XX, sus aguas han sido desviadas de manera masiva para alimentar cultivos de algodón y arroz, lo que ha reducido drásticamente el volumen que llega al mar de Aral.

El Sir Daria, por su parte, nace en los valles del Tian Shan, en Kirguistán, y atraviesa Uzbekistán y Kazajistán. Aunque menos caudaloso que el Amu Daria, su papel en la agricultura y el asentamiento urbano ha sido también fundamental. Ambos ríos fueron parte clave del sistema de irrigación desarrollado durante la era soviética, con consecuencias ecológicas devastadoras.

El caso más trágico en la hidrografía regional es el del mar de Aral, que hasta la década de 1960 era el cuarto lago más grande del mundo. Desde entonces, su superficie se ha reducido a menos de un 10 % de su tamaño original debido al desvío de los ríos que lo alimentaban. El desecamiento del Aral ha producido una catástrofe ecológica de escala continental: ha destruido ecosistemas, desplazado poblaciones, eliminado la pesca comercial y generado tormentas de sal y polvo tóxicas provenientes del lecho seco del lago.

Otro lago destacado es el lago Balkhash, situado en el sureste de Kazajistán. Aunque no ha sufrido una disminución tan drástica como el mar de Aral, también se enfrenta a amenazas derivadas del uso intensivo de sus aguas y la contaminación industrial. El lago Balkhash es singular por tener una parte occidental de agua dulce y una parte oriental de agua salada, separadas por una península que actúa como frontera hidroquímica natural.

A pesar de la escasez de agua en Asia Central, esta ha sido históricamente un factor decisivo en la organización social, económica y política. Los ríos y lagos han permitido la existencia de oasis que se convirtieron en ciudades clave de la Ruta de la Seda, han definido fronteras naturales y han sido objeto de disputas entre Estados. En la actualidad, el acceso al agua sigue siendo un tema geopolítico delicado, con tensiones entre países aguas arriba (como Kirguistán o Tayikistán) y aguas abajo (como Uzbekistán o Turkmenistán), en torno al control de presas, embalses y canales de riego.

En suma, la hidrografía de Asia Central es tanto un testimonio de la complejidad natural de la región como un reflejo de su historia humana, en la que el agua ha sido, y sigue siendo, un recurso tan escaso como estratégico.

Río Amu Daria al atardecer, Turkmenistán. Este gran río, nacido en el Pamir, fue vital para la agricultura tradicional y, hoy, su desvío masivo está vinculado a la dramática recesión del mar de Aral. Foto: Joepyrek (Flikr.com/photos). CC BY-SA 2.0.

Historia de Asia Central

La historia de Asia Central ha estado condicionada principalmente por el clima y la geografía de la zona. La aridez de la región dificulta la práctica de la agricultura y su distancia al mar la aísla en gran medida del comercio. En consecuencia solo se han formado unas pocas ciudades de gran tamaño, y el área estuvo dominada durante milenios por los pueblos nómadas de la estepa.

Las relaciones entre los nómadas de la estepa y la población sedentaria de Asia Central fueron durante mucho tiempo conflictivas. El estilo de vida nómada se adaptaba muy bien a la práctica de la guerra y los jinetes de la estepa fueron uno de los pueblos del mundo con mayor potencial militar, aunque estaban limitados por la falta de unidad interna. En las ocasiones en las que muchas tribus quedaron bajo el mando de grandes líderes crearon ejércitos casi imparables, como en la invasión de Europa emprendida por los hunos, los ataques Wu Hu a China y sobre todo la conquista de buena parte de Eurasia por los mongoles.

El dominio de los nómadas terminó en el siglo XVI, cuando las armas de fuego permitieron a los pueblos sedentarios controlar la región. Desde entonces Rusia, China y otras potencias se expandieron por la región y llegaron a tomar control de la mayor parte de Asia Central a finales del siglo XIX. Tras la Revolución rusa, la mayoría de regiones de Asia Central fueron incorporadas a la Unión Soviética (URSS); solo Mongolia permaneció independiente, aunque en la práctica era un estado satélite. Las zonas soviéticas de Asia Central se industrializaron y se construyó mucha infraestructura. Al mismo tiempo, se suprimieron las culturas locales, y se produjeron miles de reclusiones de kuláks en los campos del Gulag así como cientos de miles de muertes durante las deportaciones étnicas y en el curso de los programas de colectivización fallidos.

Tras el colapso de la URSS, cinco países de Asia Central obtuvieron la independencia. En estos nuevos estados buena parte del poder está en manos de antiguos oficiales soviéticos. Ninguna de estas repúblicas, exceptuando Kirguistán, puede considerarse una democracia. El resto de regiones de Asia Central forman parte de la República Popular China.

- О коллективизации и борьбе с кулачеством в национальных и экономически отсталых районах. Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 20.II.1930 г. – Acerca de la colectivización y la lucha contra los kuláks en regiones nacionales y deprimidas económicamente. Aprobado por el Politburó del Comité Central del PCUS el 20 de febrero de 1930.

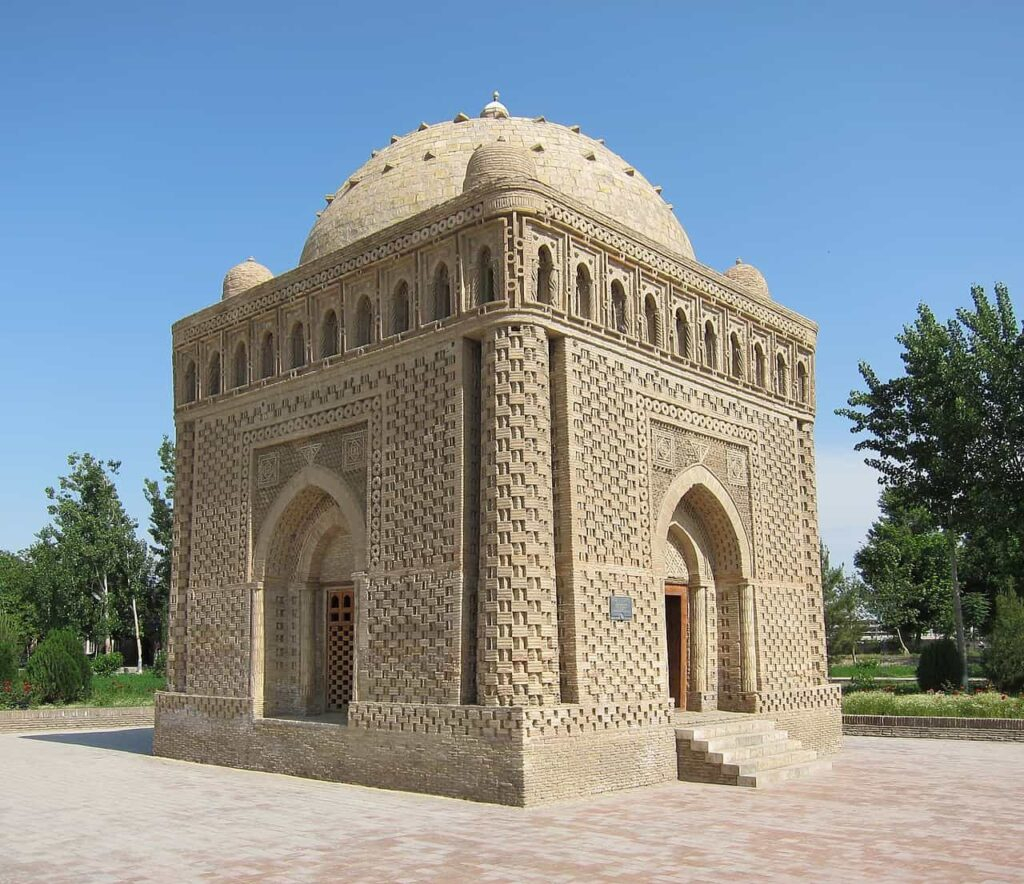

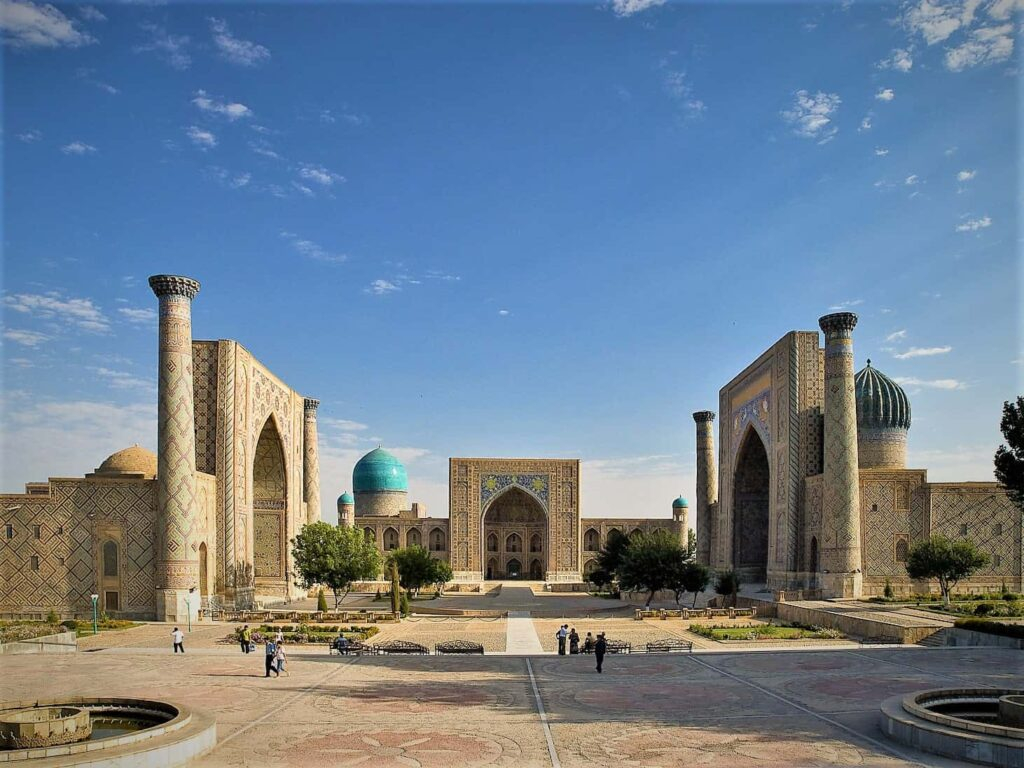

Plaza del Registán de Samarcanda, una de las ciudades más importantes de esta zona geográfica. Plaza del Registán, Samarcanda (Uzbekistán). Corazón histórico y cultural de Samarcanda, la Plaza del Registán fue uno de los principales centros educativos y urbanos del Asia Central islámica. Flanqueada por majestuosas madrasas decoradas con mosaicos y cúpulas de azulejos, simboliza el esplendor arquitectónico del periodo timúrida y la importancia de Samarcanda como punto clave de la Ruta de la Seda. Foto: Bobyrr. CC BY-SA 4.0. Original file (3,648 × 2,736 pixels, file size: 3.58 MB).

La Historia de Asia Central es tan vasta y compleja como los paisajes que la conforman: estepas infinitas, montañas escarpadas, desiertos ardientes y fértiles oasis. Esta región, situada en el corazón del continente euroasiático, ha sido durante milenios un espacio de tránsito, de encuentro y de conflicto entre grandes civilizaciones. Por sus territorios han pasado ejércitos, comerciantes, sabios y nómadas, configurando un mosaico de culturas tan diverso como fascinante.

A diferencia de otras regiones con fronteras más definidas, Asia Central ha sido una zona fluida, difícil de delimitar con exactitud. Su historia no puede entenderse sin hacer referencia constante a sus vecinos: Persia, China, India, el mundo ruso y el mundo islámico. Aquí confluyeron pueblos iranios, turcos, mongoles y eslavos, entre otros, en una sucesión de migraciones, conquistas e intercambios que dejaron una huella profunda en la lengua, la religión, la arquitectura y las costumbres.

En el centro de este dinamismo histórico se encuentra la Ruta de la Seda, que convirtió a ciudades como Samarcanda, Bujará, Merv o Jiva en auténticos centros de saber, comercio y arte. Asia Central fue también escenario del paso de imperios como el aqueménida, el griego de Alejandro, los partos, los sasánidas, los timúridas, los mongoles de Gengis Kan y los kanatos turcos, hasta llegar a su integración en el Imperio ruso y más tarde en la Unión Soviética. Hoy, las repúblicas independientes surgidas tras 1991 continúan redefiniendo su identidad en un mundo globalizado.

Esta introducción es solo el punto de partida para adentrarse en una historia fascinante y poco conocida, pero profundamente significativa para entender los grandes movimientos de la historia mundial.

Asia Central situada como una región del mundo según tres criterios, de oscuro a claro: denominación soviética, denominación moderna habitual, UNESCO. Autor: Tttrung.- CC BY-SA 3.0.

Prehistoria

Recientes estudios genéticos han concluido que los primeros hombres que llegaron a la región lo hicieron hace entre 40.000 y 50.000 años, siendo una de las primeras zonas con asentamientos humanos. Sin embargo, las evidencias arqueológicas de la población de Asia Central son escasas, mientras que las evidencias de la llegada del hombre a África y Australia en épocas anteriores son bien conocidas. Algunos estudios han identificado esta región como el origen más probable de las poblaciones que más tarde habitarían Europa, Siberia y América del Norte. También se considera a menudo a la región como el lugar de donde proviene la raíz de las lenguas indoeuropeas.

La domesticación del caballo empezó en Asia Central en el IV milenio a. C. Los caballos (en realidad, ponis) se seleccionaban según su fuerza, y hacia el II milenio a. C. eran suficientemente fuertes como para tirar de carros, lo que propició el nomadismo, una forma de vida que dominaría la región durante varios milenios.

Los grupos nómadas cuidaban de rebaños de ovejas, cabras, caballos y camellos, y emprendían migraciones anuales en busca de nuevos pastos (una práctica conocida como transhumancia). La gente vivía en yurtas, tiendas hechas de pieles y madera que pueden desmontarse y transportarse, con espacio para unas cinco personas.

Caballo de Przewalski (Equus przewalskii), también conocido como caballo salvaje mongol, es probablemente uno de los ancestros de los primeros caballos domésticos actuales.

El caballo de Przewalski (Equus ferus przewalskii), también conocido como caballo salvaje mongol, es una de las especies más fascinantes del mundo animal. Su aspecto robusto, con melena corta y erecta, patas negras y cuerpo compacto, lo distingue fácilmente de los caballos domésticos modernos. Durante mucho tiempo se le consideró el ancestro directo del caballo doméstico (Equus ferus caballus), pero estudios genéticos recientes han demostrado que, si bien están emparentados, el caballo de Przewalski no es el antepasado directo del caballo doméstico moderno, sino una línea paralela que evolucionó a partir de un antecesor común.

La domesticación del caballo tuvo lugar hace aproximadamente 5.500 años en las estepas de Eurasia, y está relacionada con poblaciones de caballos salvajes que habitaban zonas como Kazajistán y Ucrania. Una de las teorías más respaldadas hoy apunta a los caballos domesticados en la cultura Botai (en la actual Kazajistán), aunque se cree que estos animales fueron domesticados de una especie diferente a la del caballo de Przewalski.

El género Equus cuenta con varias especies salvajes —como el asno salvaje asiático (Equus hemionus), el asno africano (Equus africanus) y la cebra— que también forman parte del árbol evolutivo de los équidos. Estas especies tienen antecesores comunes y muestran cómo, a lo largo de los milenios, distintas ramas evolucionaron adaptándose a ambientes específicos: desiertos, sabanas, o estepas frías como las del Asia central.

Por tanto, aunque el caballo de Przewalski es un testimonio viviente de una forma de caballo prehistórico, el caballo moderno doméstico no desciende directamente de él, sino de otros grupos extintos o absorbidos genéticamente por las poblaciones domesticadas. La imagen que vemos es una muestra excepcional de esta línea salvaje que, gracias a esfuerzos de conservación, ha sido reintroducida en su hábitat natural después de haber estado extinta en libertad durante décadas. Su presencia actual representa un puente con el pasado evolutivo de los équidos.

Foto: MarcusObal. Przewalski’s Horse found at the Toronto Zoo. CC BY-SA 3.0. Original file (3,872 × 2,592 pixels, file size: 4.35 MB).

Mientras que las áridas llanuras estaban bajo el dominio de los nómadas, en las zonas más húmedas surgieron pequeñas ciudades estado y sociedades agrarias sedentarias. El Complejo arqueológico Bactria-Margiana de principios del II milenio a. C. fue la primera civilización sedentaria de la región. Sus habitantes practicaban el cultivo por irrigación del trigo y la cebada y, posiblemente, conocían algún tipo de escritura. Asimismo, es probable que se hayan relacionado con los nómadas de la Edad de Bronce de la cultura Andronovo, los inventores de los carros de ruedas radiales, que vivían al norte en Siberia Occidental, Rusia, y algunas zonas de Kazajistán, cultura que persistió hasta el I milenio a. C. Estas culturas, particularmente la Bactria-Margiana, se han apuntado como posibles representantes de la hipotética cultura aria, que sería origen de las lenguas Ural-Altaicas e Indo-Iraníes.

Posteriormente, las ciudades estado sogdianas del Valle de Fergana tuvieron gran importancia. Estas ciudades, tras el siglo I a. C., hospedaron a los comerciantes de la Ruta de la Seda y se enriquecieron con el comercio. En aquel tiempo los nómadas de la estepa dependían de los pueblos sedentarios para procurarse un amplio abanico de bienes que de otra forma no podían producir. Los nómadas comerciaban cuando podían, pero como por lo general no producían bienes que pudieran interesar a los habitantes de los asentamientos permanentes practicaron con frecuencia los saqueos.

Las estepas fueron pobladas por una amplia variedad de pueblos. Entre los pueblos nómadas de Asia Central se cuentan los hunos y otros pueblos turcos, los persas, los tocarios, otros grupos que hablaban lenguas indoeuropeas y algunos grupos de mongoles. A pesar de las diferencias étnicas y lingüísticas, el estilo de vida de la estepa propició la adopción de una cultura muy similar a lo largo de la región.

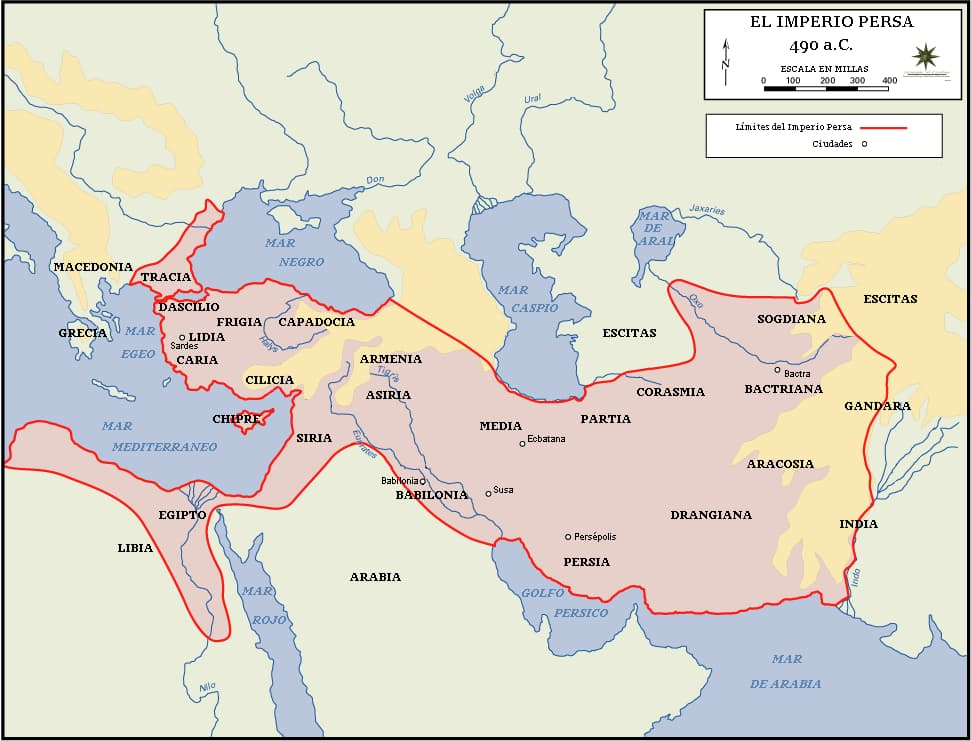

Influencias externas

En el primer y segundo milenio a. C. se desarrollaron una serie de estados extensos y poderosos en la periferia meridional de Asia Central. Estos imperios intentaron conquistar los pueblos de la estepa muchas veces con éxito parcial. Tanto los medos como la dinastía aqueménida dominaron partes de Asia Central. Los estados chinos también intentaron con frecuencia extender sus dominios hacia el oeste; pero a pesar de su poder militar descubrieron que era casi imposible conquistar a los nómadas, que cuando se encontraban con un gran ejército podían adentrarse en la estepa y esperar a que las tropas invasoras se marcharan. Sin ciudades y sin más riqueza que el ganado, que se llevaban con ellos, no tenían nada que tuvieran que defender. Heródoto relata un ejemplo de esta situación en su detallada crónica de la futilidad de las campañas Persas contra los escitas.

Algunos imperios hicieron incursiones más profundas en Asia Central, encontrando ciudades que pudieron conquistar y tomar así el control de las rutas comerciales. Las conquistas de Alejandro Magno extendieron la civilización Helenística hasta Alejandría Eschate (Lit. “la Última Alejandría”, actual Kokand, Tayikistán), fundada el año 329 a. C. Tras la muerte de Alejandro en 323 a. C., su sucesor en este territorio cayó derrotado frente al Imperio seléucida durante las Guerras de los Diádocos. En 250 a. C., la parte del Imperio de Bactriana en Asia central se secesionó para formar el reino Grecobactriano, que tuvo mucho contacto con India y China hasta su fin en 125 a. C. El Reino Indogriego, establecido principalmente en la región de Panyab pero que gobernaba buena parte de Afganistán, fue pionero en el desarrollo del grecobudismo. El Imperio kushán cobró fuerza en la región desde el siglo II a. C.. al IV, y continuó la tradición helenística y budista. Estos estados prosperaron gracias a la Ruta de la Seda, que cruzaba la región y unía China con Europa. Más tarde la zona caería bajo el dominio de otras potencias, como el Imperio sasánida.

Una de estas potencias, el Imperio parto, se originó en Asia Central, pero adoptó las tradiciones culturales persas, situación que se daría a menudo en la historia: pueblos nómadas originarios de Asia Central conquistan los reinos e imperios circundantes, pero rápidamente adoptan la cultura de los pueblos conquistados.

Tetradracma de, Eucrátides, Rey de Greco-Bactria (171-145 a. C.). Nataraja. Dominio Público.

El Reino grecobactriano (en griego antiguo: Βασιλεία τῆς Βακτριανῆς, romanizado: Basileía tês Baktrianês, lit. ‘Reino de Bactriana’) fue un Estado helenístico fundado en la zona de Bactriana alrededor del año 250 a. C. por el gobernador Diodoto I (Theodotos), luego de separarse del Imperio seléucida.

En su momento de máxima expansión llegó a cubrir los actuales territorios del norte de Afganistán y partes de Asia Central y la India, siendo el área más oriental del mundo helénico entre los años 250 y 125 a. C.

La posterior escisión de los territorios del norte de la India, producto de las propias convulsiones políticas de Bactriana, significaría el nacimiento del Reino indogriego y la expansión de este, que perduraría hasta el año 10 d. C.

No hay suficientes datos ciertos como para dar una historia detallada del Reino grecobactriano, por lo que la información es aproximativa y —de momento— se funda principalmente en las observaciones numismáticas, así como algunas fuentes clásicas de autores griegos, latinos, hindúes y chinos.

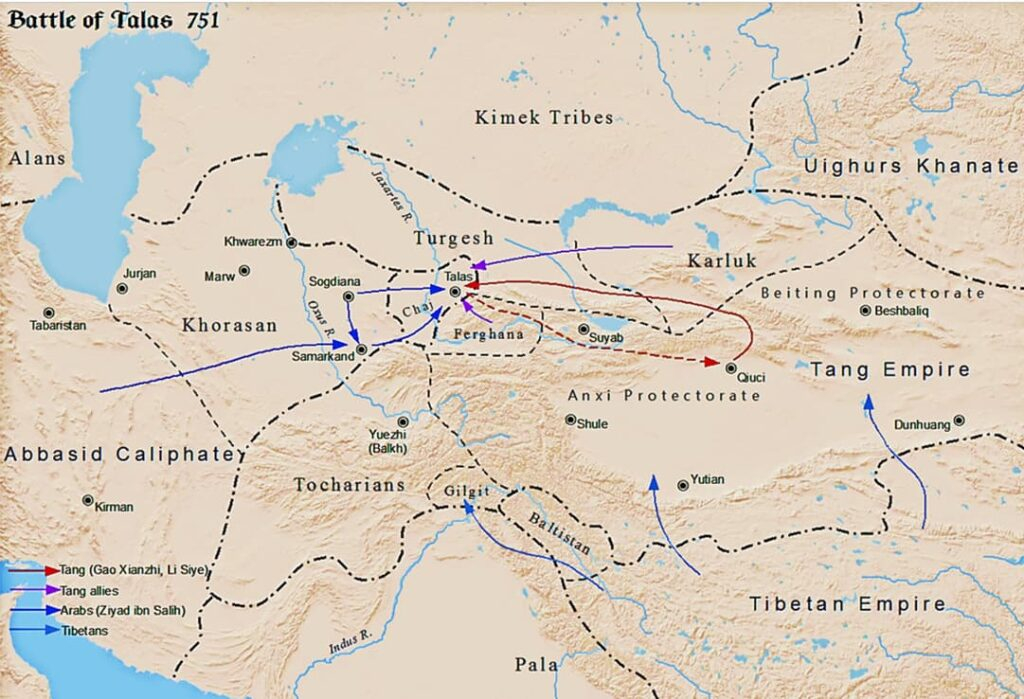

Por esta época, Asia Central era una zona heterogénea con mezclas de culturas y religiones. El budismo seguía siendo la religión mayoritaria, pero sus fieles se concentraban en el este. En Persia cobró importancia el zoroastrismo. El cristianismo nestoriano penetró en la región, pero nunca pasó de la condición de culto minoritario. El maniqueísmo, en cambio, tuvo mejor acogida y llegó a ser la tercera religión en importancia. Muchos habitantes de Asia Central eran practicantes de más de una religión, y además casi todos los cultos estaban influidos por tradiciones chamánicas locales. En el siglo VIII, el Islam entró en la zona y en poco tiempo sería la religión mayoritaria, aunque el budismo persistió con vigor en el este. Los nómadas del desierto de Arabia podían compararse militarmente a los nómadas de la estepa y tras una serie de victorias las primeras dinastías árabes obtuvieron el control de grandes zonas de Asia Central. La invasión árabe también minó la influencia china en la parte occidental de Asia Central. En la batalla del Talas los ejércitos árabes derrotaron definitivamente a las fuerzas de la dinastía Tang y como consecuencia los pueblos originarios de Oriente Medio dominarían la región.

Una de las causas de la gran efectividad militar y de la complejidad estratégica de la invasión árabe de Asia Central es el hecho de que el avance fue dirigido simultáneamente siguiendo dos vías de comunicación separadas entre sí pero convergentes. La destrucción del ejército real persa por los árabes en la batalla de Nehavend, en el año 21/642, acabó con la resistencia persa, que estaba organizada centralmente, y el último rey sasánida, Yazdagird III, se convirtió en un fugitivo. Las autoridades locales ofrecieron una resistencia esporádica que raras veces fue efectiva. En 29/649 las fuerzas del gobernador de Kufa, Sa’id ben al-‘As, avanzaron por la ruta que iba desde Hamadán y Ray hasta Jurjan y Jorasán. Al mismo tiempo, el gobernador árabe de Basora (Basra), Abdullah ben’Amir, había comenzado su avance a través de Fars y Kirman hacia el oasis de Tabas, y en dirección a Nishapur y Marv.

El resurgir de los nómadas

Con el transcurso del tiempo, según se introdujeron nuevas tecnologías en la región, los jinetes nómadas se volvieron más poderosos. Los Escitas descubrieron la silla de montar, y en la época de los alanos se empezaron a usar estribos. Los caballos habían seguido siendo seleccionados, y llegaron a tener el tamaño y la robustez necesarias para que no hicieran falta carros pues los caballos podían llevar a hombres sin dificultad. Esto incrementó enormemente la movilidad de los nómadas, y además les permitió gobernar a los caballos sin tener que usar las manos, que quedaban libres para disparar arcos. Mediante unos pequeños pero potentes arcos compuestos, los pueblos de la estepa llegaron a ser la fuerza militar más poderosa del mundo. A partir de cierta edad se entrenaba a casi todos los varones en la monta y el uso del arco, habilidades necesarias para sobrevivir en la estepa, de forma que en la edad adulta podían disparar a caballo con total naturalidad. Además, los jinetes arqueros tenían una movilidad mayor a la de cualquier otro ejército de la época, pues eran capaces de viajar 60 kilómetros al día sin problemas.

Los pueblos de la estepa dominaron rápidamente Asia Central, obligando a las ciudades estado y a los reinos a elegir entre rendirles pleitesía o enfrentarse a la aniquilación. Sin embargo, la capacidad militar de los pueblos de la estepa estaba limitada por la falta de una estructura política entre las tribus. En ocasiones se formarían confederaciones entre varios grupos bajo el mando de un kan. Cuando se coordinaban grandes grupos de nómadas constituían una fuerza terrible, como sucedió cuando los hunos llegaron a Europa occidental, pero como la tradición dictaba que los dominios conquistados debían dividirse y poner cada uno bajo el mando de uno de los hijos del kan estos imperios se desmoronaban tan rápido como se habían formado.

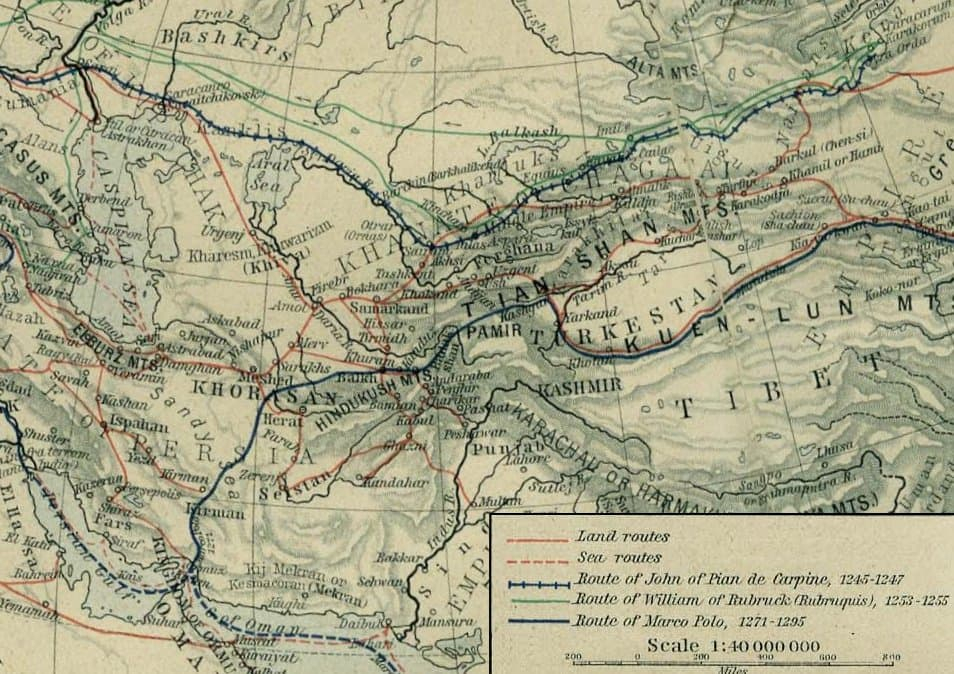

Mapa que muestra las tres rutas comerciales más importantes de Asia central en el siglo XIII. William Robert Shepherd – From the «Historical Atlas» by William R. Shepherd, New York, Henry Holt and Company, 1923 (2nd edition) Retrieved from University of Texas Libraries. Dominio Público. Original file (954 × 674 pixels, file size: 206 KB).

Tras la expulsión de las fuerzas foráneas se formaron muchos imperios gobernados por nativos de Asia Central. Los heftalitas fueron el pueblo más poderoso de entre estos grupos de nómadas en los siglos VI y VII y gobernaron la mayor parte de la zona. En los siglos X y XI la región se dividió en muchos estados poderosos, como los samánidas, los selyúcidas y el Imperio corasmio, pero todos tuvieron una corta vida. La potencia más espectacular que apareció en Asia Central lo hizo cuando Gengis Kan unió las tribus de Mongolia. Mediante el empleo de unas técnicas militares superiores a las del resto, el Imperio mongol se difundió hasta comprender casi toda Asia Central, así como grandes zonas de China, Rusia y Oriente Medio. Tras Temujin (nombre original de Gengis Kan), la mayor parte de Asia Central continuó bajo el mando de su sucesor, Chagatai, aunque durante poco tiempo, pues en 1369 Tamerlán, un líder turco con conocimiento de las tácticas militares mongolas, conquistó la mayor parte de la región.

Gobernar las tierras conquistadas más allá de la estepa resultaba incluso más difícil que mantener a los pueblos internos unidos. Aunque para los pueblos de la estepa resultaba sencillo conquistar nuevas tierras, su gobierno les resultaba casi imposible. La estructura política de las confederaciones de la estepa se adaptaba mal a las organizaciones complejas de los pueblos conquistados. Además, los ejércitos de los nómadas estaban constituidos por grandes números de caballos, normalmente tres o cuatro por guerrero. Mantener estos ejércitos requería grandes pastos que encontraban con dificultad fuera de la estepa, así que si permanecían largas temporadas en las zonas conquistadas los ejércitos se debilitaban gradualmente. Para gobernar a los pueblos sedentarios tenían que confiar en la burocracia local, lo que llevaba a la rápida asimilación de los nómadas en la cultura de los pueblos conquistados. Otra limitación de importancia era que los ejércitos, en su mayor parte, eran incapaces de penetrar en las zonas boscosas del norte, de forma que estados como la República de Novgorod y el Principado de Moscú empezaron a volverse poderosos.

En el siglo XIV la mayor parte de Asia Central, entre otras regiones, fue conquistada por Tamerlán. Sin embargo, su gran imperio se hundió poco después de su muerte. Entonces la región se dividió en pequeños kanatos, como el de Jiva, el de Bujará, el de Kokand, y el de Kashgar.

La conquista de la estepa

La forma de vida de la zona, que había permanecido prácticamente inalterada desde el año 500 a. C. empezó a desaparecer tras el año 1500. Durante los siglos XIV y XV se desarrolló la navegación y los europeos, que habían dejado de beneficiarse de la Ruta de la Seda al encontrarse su extremo occidental bajo gobierno de los musulmanes, establecieron las primeras rutas oceánicas. Gradualmente, el comercio entre Asia Oriental, India, Europa y Oriente medio se llevó a cabo en las rutas marítimas, en las que Asia Central no podía participar. La desunión de la región tras la caída del imperio Mongol volvió el comercio por la Ruta de la Seda más peligroso e impredecible, así que poco a poco esta fuente de riqueza fue decayendo

Aún más relevante fue la invención de las armas de fuego. La revolución de la pólvora permitió a los pueblos sedentarios derrotar a los jinetes de la estepa en combate abierto por primera vez. Para la construcción de estas armas eran imprescindibles la infraestructura y economía de las sociedades complejas, así que los nómadas eran incapaces de producirlas. El dominio de los nómadas se resintió gravemente, y a principios del siglo XV los pueblos sedentarios fueron conquistando gradualmente Asia Central.

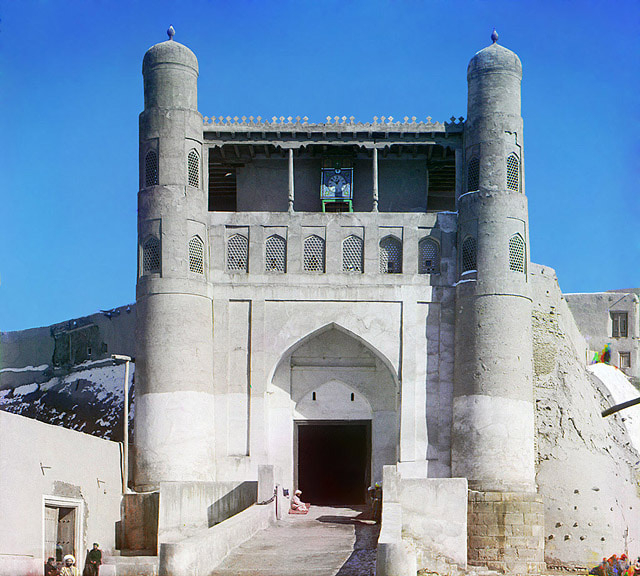

Un hombre turcomano con su indumentaria tradicional, entre 1905 y 1915. Serguéi Prokudin-Gorski. Dominio Público. Original file (3,205 × 2,647 pixels, file size: 3.43 MB).

El último imperio de la estepa fue el de los zúngaros, que conquistaron gran parte de Turquestán y Mongolia. Sin embargo, cómo síntoma de los cambios que estaban deviniendo, no estuvieron a la altura de las fuerzas chinas y fueron derrotados por los ejércitos de la Dinastía Manchú. En el siglo XVIII los emperadores manchúes, originarios de la parte oriental de la estepa, conquistaron la parte occidental y Mongolia, tomando el control de Xinjiang en 1758. La amenaza mongola se había superado y China se anexionó gran parte de Mongolia interior. Los dominios chinos llegaron al corazón de Asia Central e incluían el Kanato de Kokand, que rindió pleitesía a Pekín. La Mongolia exterior y Xinjiang no se convirtieron en provincias del imperio chino, sino que fueron administradas directamente por la dinastía Manchú. Al no haber gobernador provincial los gobernantes locales mantenían muchos de sus poderes. Estas condiciones especiales fueron un obstáculo para la emigración desde el resto de China a la región. Persia también empezó a expandirse al norte, especialmente bajo el reinado de Nadir Shah, que extendió las fronteras persas más allá del Amu Daria. Sin embargo, tras su muerte el imperio Persa se desmenuzó y su territorio pasó al control de Gran Bretaña y Rusia.

Los rusos también se expandieron hacia el sur, primero transformando la estepa ucraniana en tierras de cultivo, y más tarde en los bordes de las estepas kazajas, empezando con la fundación de la fortaleza de Orenburg. La lenta conquista del corazón de Asia Central empezó en el siglo XIX, aunque Pedro el Grande había mandado una expedición fallida contra Jiva en 1720. En el siglo XIX poco podían hacer los nativos para resistir ante el avance ruso, aunque los kazajos lograron algunas victorias en la década de 1820 bajo el mando de Kenesary Kasimov. Sin embargo, hasta 1870 la influencia rusa fue mínima, pues no cambiaron la forma de vida de los nativos ni sus formas de gobierno. Con la conquista de Turquestán tras 1865 y los consiguientes esfuerzos por asegurar la frontera, los rusos fueron expropiando gradualmente grandes partes de la estepa para dárselas a granjeros rusos, que empezaron a llegar en grandes cantidades. Este proceso en principio se limitó a los bordes septentrionales de la estepa, y no fue hasta la década de 1890 cuando un número considerable de rusos empezaron a establecerse más al sur, especialmente en Semirechye.

El Turquestán bajo control extranjero

Las campañas rusas

Las tropas de los kanatos estaban pobremente equipadas y podían hacer bien poco para resistir el avance de los ejércitos del Zar, aunque Alimqul, el comandante de Kokandia lideró una campaña quijotesca antes de morir cerca de Chimkent. La oposición principal a la expansión rusa en Turquestán provino de los británicos que consideraban que Rusia estaba volviéndose demasiado poderosa y empezaba a amenazar la frontera noroeste de la India Británica. Esta rivalidad tomó el nombre de El Gran Juego. En este período Afganistán tuvo una gran importancia estratégica, pues era el único estado que separaba a Rusia de la India Británica.

Tras la caída de Taskent bajo las fuerzas del General Cherniev en 1885, Khujand, Djizak y Samarcanda fueron derrotadas también por Rusia durante los siguientes tres años, y el Kanato de Kokand y el Emirato de Bujará sufrieron también varias derrotas. En 1867 el Turquestán Ruso fue puesto bajo el mando de un Gobernador General, Konstantin Petrovich Von Kaufman, con sede en Taskent. En 1881-85 la región de Transcaspia fue también anexada en el transcurso de una campaña liderada por los generales Annenkov y Mijaíl Skobelev, y Asjabad, Merv y Pendjeh también cayeron ante el avance ruso. La expansión rusa se detuvo en 1887 cuando delinearon junto a Gran Bretaña la frontera norte de Afganistán. Bujará y el Kanato de Jiva quedaron como regiones casi independientes aunque en esencia eran protectorados de la India Británica. Aunque la conquista fue realizada por razones de estrategia militar, en las décadas de 1870 y 1880 el Turquestán desempeñó un papel económico de importancia en el Imperio ruso, pues a causa de la guerra civil estadounidense el precio del algodón experimentó un alza considerable; y de esta forma este cultivo fue implantándose en la región, aunque a una escala mucho menor que durante el período soviético. El comercio de algodón trajo consigo inversiones, como la construcción del ferrocarril Trans-Caspio desde Turkmenistán (en ruso Krasnovodsk) hasta Samarcanda y Taskent, y el ferrocarril Trans-Aral desde Orenburg hasta Taskent. A largo plazo se desarrolló un monocultivo del algodón que volvería a Turquestán dependiente de la importación de alimentos desde Siberia. Los gobernantes rusos permanecieron a distancia de los habitantes locales, preocupándose sólo de la minoría de habitantes rusos de la región, pues los musulmanes locales no estaban considerados como plenos ciudadanos rusos; no tenían los privilegios de los rusos, ni las mismas obligaciones, como el servicio militar. El régimen del Zar dejó intactos elementos sustanciales de los regímenes anteriores, así que las villas prácticamente se autogobernaban.

Prisioneros en una zindan, una prisión tradicional de Asia Central, en el protectorado de Bukara bajo el control de la Rusia Imperial (1910). Serguéi Prokudin-Gorski. Dominio Público. Original file (3,232 × 2,738 pixels, file size: 2.33 MB).

La influencia china

Los tumultos internos dificultaron la expansión de China en el siglo XIX. En 1867 Yakub Beg lideró una rebelión que devolvió la independencia a Xinjiang. Las rebeliones de Taiping y Nian en el corazón del imperio impidieron a los chinos recuperar el control sobre esa zona. En cambio, Rusia se expandió a su costa, anexionándose los valles del Chu y el Ili y la ciudad de Kuldkja, que estaban en manos del Imperio chino. Tras la muerte de Yakub Beg en 1877 su estado se desplomó y China reconquistó la zona. Kuldja volvió bajo el mando de Pekín tras largas negociaciones en 1884.

Revuelta y revolución

Durante la Primera Guerra Mundial, se abolió la exención de los musulmanes al servicio militar, hecho que desencadenó la Revuelta de Asia Central en 1916. Cuando estalló la Revolución rusa de 1917 se reunió un gobierno provisional de reformistas Jadid, conocidos como el Concilio Musulmán de Turquestán se reunieron en Kokand y declararon la autonomía de Turquestán. Este nuevo gobierno fue rápidamente aplastado por las fuerzas del Soviet de Taskent, movimiento con el que se aprovechó para invadir los estados semiautónomos de Bujará y Jiva. Las fuerzas independentistas fueron derrotadas con rapidez, pero las guerrillas continuaron luchando con los comunistas hasta 1924. Mongolia también fue barrida por la revolución comunista y, aunque nunca fue una república soviética, acabaría siendo una República Popular en 1924.

El Ejército Rojo amenazaba con invadir el Turquestán Chino, así que el gobernador de la región accedió a colaborar con los soviets. La creación de la República de China en 1911 y el tumulto general consiguiente afectaron a sus posesiones en Asia Central. El control de la región por parte del Kuomintang era débil, pues estaba amenazado tanto por los separatistas islámicos como por los comunistas. Finalmente la región se independizó bajo el control del gobernador provincial. En lugar de invadirla, la Unión Soviética estableció una red de consulados en la región y envió ayuda y consejeros técnicos. Para 1930 las relaciones del gobernador de Sinkiang con Moscú eran mucho más importantes que con Nankín. La guerra civil china desestabilizó aún más la región, lo que aprovecharon los nacionalistas para buscar la independencia. En 1933 se estableció la Primera República de Turquestán Oriental, pero pronto fue abatida por las tropas soviéticas. Tras la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941, el gobernador Sheng Shih-ta’ai de Singkiang jugó su baza y rompió las relaciones con Moscú, aliándose con el Kumintang, lo que condujo a la región a una guerra civil en la región. Finalmente, Sheng fue forzado a abandonar el país y tras el regreso de los soviets se formó la Segunda República de Turquestán Oriental. Este estado fue anexionado a la República Popular de China en 1949.

La dominación soviética y china

En 1918 los bolcheviques establecieron las Repúblicas Soviéticas de Turquestán, Bujará y Jiva. En 1919 se dispuso la Comisión Conciliadora para Asuntos de Turquestán, en un intento de mejorar las relaciones del pueblo oriundo con los comunistas. También se introdujeron nuevas políticas respecto a las costumbres y la religión. En 1920 se estableció la República Socialista Soviética Autónoma de Kirguistán en el territorio del Kazajistán actual, y se la renombró República Socialista Soviética de Kazajistán en 1925. En 1924, los soviéticos crearon la República Socialista Soviética de Uzbekistán y la República Socialista Soviética de Turkmenistán. En 1929 la República Socialista Soviética de Tayikistán se separó de la República Socialista Soviética de Uzbekistán. El Óblast autónomo Kara-Kirguís pasó a ser una República Socialista Soviética en 1936.

Las fronteras resultantes tenían poco que ver con las divisiones étnicas o históricas de la región, pero los soviéticos estimaron importante dividir la región, pues pensaron que así limitaban las amenazas del panturquismo y el panislamismo. Bajo el control de los soviets, se registraron las diferencias entre las diferentes lenguas y culturas, diferencias que se fomentaron. También se introdujo el sistema de escritura Cirílico, para romper los enlaces tradicionales de la región con Irán y Turquía, y se cerró la frontera sur, redirigiendo todo el comercio a través de Rusia.

Bajo el gobierno de Stalin al menos un millón de personas, la mayor parte de la RSS de Kazajistán, murieron, y se atacó al islam. En la Segunda Guerra Mundial se trasladaron millones de refugiados y cientos de fábricas a la relativamente segura Asia Central, y la región pasó a ser una parte importante del complejo industrial soviético. También se ubicaron en la región muchas instalaciones militares, incluyendo instalaciones para la realización de pruebas nucleares y el Cosmódromo de Baikonur. La Campaña de las Tierras Vírgenes, que empezó en 1954, fue un programa de relocalización masiva de agricultores que llevó a más de 300.000 personas, la mayor parte Ucranianos, al norte de la RSS de Kazajistán. Esto trajo consigo grandes cambios a la composición étnica de la región. Desde la década de 1950 también se produjo una gran migración de la etnia han hacia el Turquestán Oriental, el Tíbet y Mongolia Interior.

También se produjeron situaciones similares en Xinjiang y el resto de China Occidental, que pasaron a estar bajo el control del Partido Comunista de China. En la zona se implantaron varios planes de desarrollo, y la economía se concentró en la producción de algodón, como ocurría en la zona soviética. Estas reformas estaban supervisadas por los Cuerpos de Producción y Construcción de Xinjiang, que también impulsó la migración de los Han. Esta migración alcanzó grandes proporciones; en el año 2000 el 40% de la población era de etnia Han. De la misma forma que bajo el gobierno soviético se respaldaron las diferencias locales, a Xinjiang se le garantizó la autonomía. Sin embargo, se persiguió al islam con ahínco, especialmente durante la Revolución Cultural. Análogamente a la situación soviética, muchos habitantes de la zona bajo control chino murieron a causa de políticas agrarias fallidas.

Tras 1991

Impulsados por la Perestroika, de 1988 a 1992 aparecieron por primera vez la libertad de prensa y los sistemas multipartito en las repúblicas de Asia Central. Sin embargo, estos síntomas del cambio, que Svat Soucek llamó «el resurgir de Asia Central», tuvieron una vida muy corta, pues tan pronto como se independizaron, el poder recayó en ex-oficiales comunistas. En los primeros años ningún estado experimentó una represión tan grande como la vivida en la época soviética, pero tampoco se les puede considerar verdaderas democracias. La región ha permanecido relativamente estable, con la excepción de la Guerra civil tayika, que tuvo lugar de 1992 a 1997. En 2005 se expulsó pacíficamente al presidente de Kirguistán, Askar Akayev, durante la Revolución de los Tulipanes y un estallido de violencia en Andiján, Uzbekistán, en el que murieron varios centenares de personas.

Los estados independientes de Asia Central con las fronteras diseñadas por los líderes soviéticos. Autor: Ignacio Icke. CC BY-SA 3.0.

La mayor parte de la población de la región se mostró indiferente frente al colapso de la Unión Soviética. De entre la población local, había grandes porcentajes de Rusos, especialmente en Kazajistán (aproximadamente el 40%) y Taskent, Uzbekistán; que no tenían ningún interés en la independencia. Las ayudas del Kremlin habían sido fundamentales en las economías de Asia Central, donde cada república recibía grandes transferencias monetarias de Moscú. En este contexto la independencia estuvo impulsada por nacionalistas, en su mayor parte intelectuales locales. Aunque Mongolia nunca formó parte de la Unión Soviética, siguió un camino similar. No abandonó el comunismo hasta 1996, pero tuvo grandes problemas económicos tras la caída del bloque soviético.

Los logros económicos de la región desde la independencia presentan grandes contrastes. Asia Central dispone de una de las mayores reservas de recursos del mundo, pero tienen grandes dificultades para transportarlas. Dado que está más lejos del mar que ninguna otra parte en el mundo, y sus fronteras septentrionales permanecieron cerradas durante décadas, las rutas principales de comercio atraviesan Rusia. En consecuencia, Rusia ejerce más influencia en la región que en ninguna otra antigua república soviética.

Pero también hay otras potencias interesadas en Asia Central. Poco después de la independencia de los estados centroasiáticos, tanto Turquía como Irán, que históricamente han tenido mucha relación con la región, han tratado de reforzar sus lazos. Otro actor importante en el Asia Central moderna es Arabia Saudita, que ha costeado el resurgimiento del Islam en la región. Olcott remarca que poco después de la independencia, Arabia Saudita envió masivamente ejemplares del Corán y destinó fondos a reparar un número considerable de mezquitas. Se estima que sólo en Tayikistán se construyeron o restauraron 500 mezquitas con el dinero Saudí. Los líderes del partido comunista, en el pasado ateos, se han convertido en su mayoría al islam. También se han formado pequeños grupos islamistas en otros países, aunque el islam radical tiene poca tradición en la región; las sociedades centroasiáticas han permanecido bastante seculares, y los cinco estados tienen buenas relaciones con Israel. Asia Central aloja a una gran cantidad de judíos, y se han desarrollado importantes lazos comerciales entre los que se marcharon a Israel tras la independencia y los que se quedaron.

La República Popular China ve la región como una fuente esencial de materias primas, y la mayoría de los países centroasiáticos son miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Esto ha afectado a Xinjiang y a otras partes de la China occidental, en las que se han emprendido planes para construir nuevas infraestructuras y complejos militares. La China centroasiática ha permanecido aislada del auge económico chino, por lo que la región es considerablemente más pobre que la costa china.

Un importante legado de la época soviética es la enorme destrucción ecológica que ha sufrido la zona. El hecho más notable es la desecación del Mar de Aral. Durante la era soviética, se decidió reemplazar los cultivos de melones y otras verduras por el cultivo de algodón, que requería de mucha más agua. Con estas intenciones se emprendieron esfuerzos masivos para irrigar el suelo, que consumía un porcentaje considerable del agua que recibía el Mar Aral anualmente. Además, se usaron grandes extensiones de Kazajistán para pruebas nucleares, y se quedaron grandes cantidades de minas y fábricas abandonadas.

Wikipedia. Fuente: “Historia de Asia Central”

Referencias

- V.V. Barthold, Turkestan Down to the Mongol Invasion (Londres) 1968 (Tercera Edición)

- Brower, Daniel Turkestan and the Fate of the Russian Empire (Londres) 2003. ISBN 0-415-29744-3

- Dani, A.H. y V.M. Masson eds. UNESCO History of Civilizations of Central Asia (París: Unesco) 1992-

- Hildinger, Erik. Warriors of the Steppe: A Military History of Central Asia, 500 B.C. to 1700 A.D. (Cambridge: Da Capo) 2001. ISBN 0-306-81065-4

- Olcott, Martha Brill. Central Asia’s New States: Independence, Foreign policy, and Regional security. (Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press) 1996. ISBN 1-878379-51-8

- Sinor, Denis The Cambridge History of Early Inner Asia (Cambridge) 1990 (2.ª Edición). ISBN 0-521-24304-1

- Soucek, Svat A History of Inner Asia. (Cambridge: Cambridge University Press) 2000. ISBN 0-521-65169-7

- В.В. Бартольд История Культурной Жизни Туркестана (Москва) 1927

- Н.А. Халфин; Россия и Ханства Средней Азии (Москва) 1974

- Gumilev, L.N. «La búsqueda de un reino imaginario. La leyenda del preste Juan». Crítica. Barcelona. 1994.

La Historia revisionada y ordenada cronológicamente

A grandes rasgos, la historia de Asia Central puede leerse como el ir y venir —a veces armónico, a veces violento— entre estepas abiertas y oasis urbanos, entre pueblos nómadas y sociedades sedentarias, y entre imperios exteriores que proyectan su poder sobre un espacio inmenso y estratégicamente situado entre Oriente y Occidente. El escenario físico ya condiciona todo: cordilleras como el Tian Shan, el Pamir o el Altái segmentan el territorio; los grandes desiertos del Karakum y el Kyzylkum imponen durísimas limitaciones ecológicas; y los ríos Amu Daria y Syr Daria han alimentado, desde antiguo, los oasis donde florecieron centros urbanos como Samarcanda, Bujará o el valle de Ferganá. En ese mosaico de montañas, estepas y desiertos, la movilidad —caravanas comerciales, migraciones de clanes, campañas militares— ha sido tan decisiva como la fijación agrícola de los oasis.

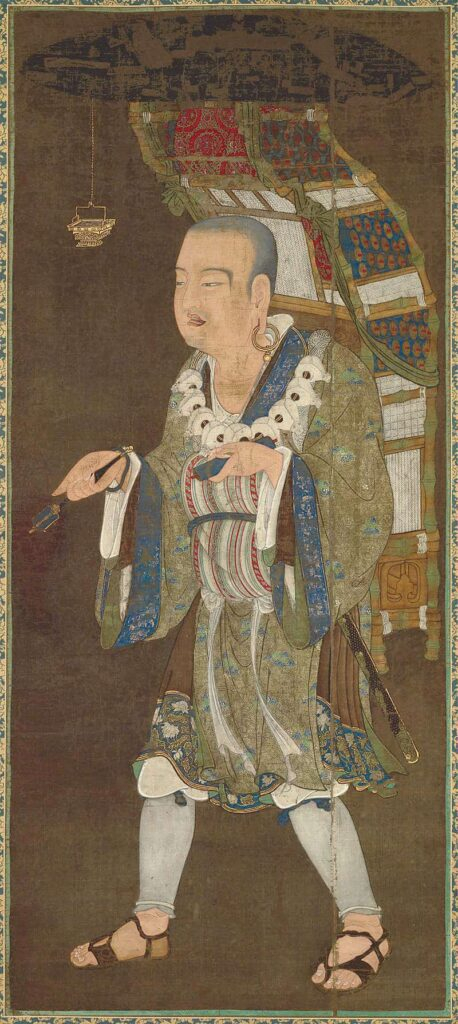

En la prehistoria y la Antigüedad temprana, la región fue cruce de culturas indoiranias y de complejos arqueológicos como Andronovo o el BMAC (Complejo Arqueológico Bactrio-Margiano), que atestiguan tempranas formas de pastoralismo y agricultura, así como redes de intercambio a larga distancia. Más tarde, el área quedó integrada —total o parcialmente— en el Imperio aqueménida, lo que introduce por primera vez de forma sistemática a Asia Central en la órbita de un gran Estado imperial. Tras Alejandro Magno, los reinos helenísticos, en particular el Greco-Bactriano y luego los indogrecos, hicieron de Bactria y Sogdiana espacios de intensa hibridación cultural. A partir de los primeros siglos de nuestra era, el Imperio kushán consolidó la articulación transregional entre el subcontinente indio, Irán y las rutas hacia China, mientras que los sogdianos se convirtieron en los grandes mediadores comerciales y culturales de la Ruta de la Seda, difundiendo mercancías, religiones (budismo, maniqueísmo, cristianismo nestoriano) e ideas.

Desde la tarde Antigüedad y la Alta Edad Media, Asia Central vivió un resurgir de los nómadas túrquicos. Las confederaciones gokturk, uigur y otras sucesoras dominaron las estepas y controlaron tramos vitales de las rutas caravaneras. Paralelamente, entre los siglos VII y X, la islamización avanzó de la mano de las conquistas y, sobre todo, de la irradiación cultural de dinastías como los samaníes, que hicieron de Bujará y Samarcanda centros de una brillante civilización persa-islamizada. En este entorno, florecieron figuras de la ciencia y la filosofía como Avicena (Ibn Sina), y se consolidó una síntesis persa–túrquica que marcaría el perfil cultural de la región durante siglos.

El siglo XIII introduce un punto de inflexión: la conquista mongola encabezada por Gengis Kan y sus sucesores reconfigura el espacio político y económico. Bajo los mongoles, la estepa y los oasis quedaron integrados en una red imperial que —pese a su violencia inicial— reactivó el comercio transcontinental. Más tarde, el poder timúrida, con Tamerlán (Timur) y sus herederos, convirtió a Samarcanda en un centro artístico y científico de primer orden, heredero de antiguas tradiciones persas e islámicas, pero también abierto a influencias de la India y del mundo turco-mongol.

La imagen, muestra a un grupo de kyrgyzs (o kirguises) en atuendos tradicionales, incluyendo a mujeres con sus distintivos tocados altos (elechek) y un músico tocando un instrumento de cuerda típico (probablemente un komuz). Esta imagen es ideal para introducir una pausa visual y conectar con la dimensión cultural e histórica del pueblo kirguís dentro de Asia Central. Foto: Thomas Witlam Atkinson. Fuente: Flikr.com/photos. Dominio Público. Original file (2,556 × 1,772 pixels, file size: 1.03 MB).

Aproximación histórica al pueblo kirguís

Los kirguises (kyrgyzs) son un pueblo de lengua túrquica cuya historia se remonta al menos al siglo II a. C., aunque su consolidación como grupo étnico se vincula más estrechamente con los siglos IX al XIII. Originarios del Yeniséi Medio (en Siberia, actual Rusia), su nombre aparece mencionado en fuentes chinas antiguas como los «Gegu» o «Jiankun«, y fueron descritos como un pueblo nómada ganadero y guerrero, vinculado a las estepas del norte.

En el siglo IX, los kirguises derrotaron al Kanato uigur con ayuda de los chinos Tang y ocuparon parte del este del Turkestán, pero más tarde fueron desplazados hacia el sur por presiones mongolas y túrquicas. Su migración hacia el actual Kirguistán, en las montañas del Tien Shan, se consolidó entre los siglos XIII y XV. A partir de ese momento, se fusionaron con otros pueblos locales, lo que dio forma al etnos kirguís moderno.

Durante la época mongola, los kirguises fueron vasallos del imperio, y más tarde cayeron en la órbita de los timúridas, los kanatos túrquicos y finalmente del Imperio ruso en el siglo XIX. En el siglo XX, con la creación de la República Socialista Soviética de Kirguistán, pasaron a formar parte de la URSS hasta su independencia en 1991.