Stonehenge, Condado de Wiltshire, Inglaterra, Foto: Diego Delso. CC BY-SA 4.0. Ver archivo original.

INDICE MEGALITISMO

1. Introducción megalitismo

2. Tipos de megalitos: Menhir y Dólmen.

3. Proceso de construcción

4. Desarrollo de Construcciones monolíticas.

5. Dólmen de Axeitos (Galicia).

6. Dólmenes de Antequera

- 6.1 El dólmen de Menga. (Conferencia + Documental).

- 6.2 El tholos de El Romeral

- 6.3 El dolmen de Viera

7. Qué es un Tholos (El Tesoro de Atreo ).

8. Dólmen de la Cueva de Daina

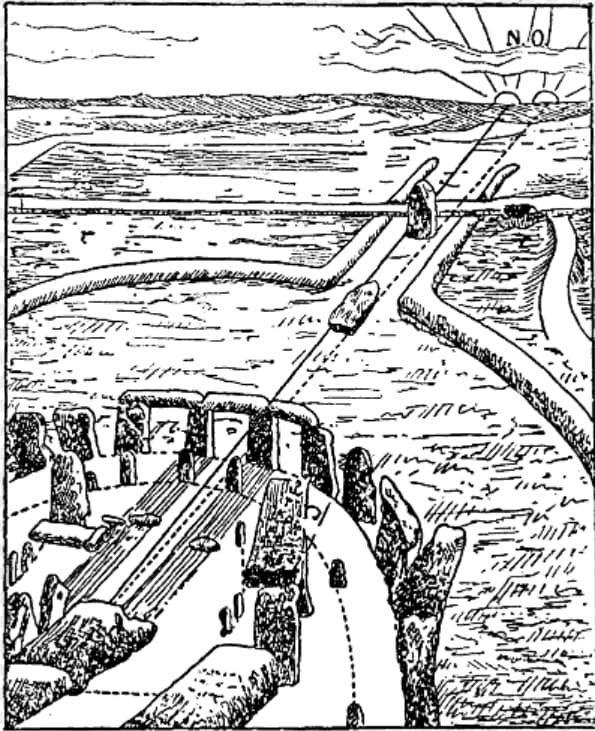

9. Stonehenge (Documental 1, 2, 3 y 4)

- 9.1 Historia temprana

- 9.2 Antes del monumento (desde el 8000 a. C.)

- 9.3 Construcción

- 9.4 Complejo Stonehenge

- 9.5 Enterramientos

- 9.6 Usos

- 9.7 Stonehenge y el número áureo

- 9.8 Anexo: Stonehenge, Avebury y sitios relacionados ( Avebury, Avenida Kennet, La avenida Beckhampton, túmulo alargado de West Kennet, El Santuario, La colina de Silbury , La Colina de Windmill ).

10. Necrópolis megalítica de Panoría

11. Cronología Megalitismo

12. ¿Qué es una tumba de corredor?

13. Interpretaciones al Megalitismo

14. El Dolmen del Mellizo (Cáceres)

15. Dolmen del prado de Lácara (Badajoz)

16. Megalitos como posibles observatorios astronómicos

17. Religión megalítica

1. Introducción al Megalitismo

El término megalitismo procede de las palabras griegas mega (μεγας) grande y lithos (λιθος), piedra. Aunque en sentido literal podemos encontrar construcciones megalíticas en todo el mundo, desde Japón a los gigantes de la Isla de Pascua, en sentido estricto muchos autores únicamente denominan megalitismo al fenómeno cultural cuyo foco se localiza en el Mediterráneo occidental y la Europa atlántica, que se inicia a partir de finales del Neolítico y dura hasta la Edad del Bronce y que está caracterizado por la realización de diversas construcciones hechas con grandes bloques de piedra escasamente desbastados y denominados megalitos. Así, según estos investigadores, cuando se habla de megalitismo no se deberían incluir las construcciones ciclópeas correspondientes a otras dinámicas culturales como las del Bronce egeo, las baleáricas o las sardas, ni mucho menos las de Egipto o Polinesia. (1)

Se encuentran grandes monumentos megalíticos diseminados por buena parte de Europa occidental, pero los focos más importantes se encuentran en Bretaña, sur de Inglaterra e Irlanda, y sur de España y Portugal.

Este fenómeno se identifica esencialmente con la construcción de tumbas monumentales del tipo dolmen (en bretón mesa de piedra), en cuyo interior se fue enterrando sucesivamente a los fallecidos de un grupo humano, apartándose cuidadosamente los huesos de los anteriores difuntos (enterramientos colectivos). Los dólmenes pueden ser simples o de corredor, en galería, o cistas, y la mayoría estuvieron inicialmente cubiertos por un túmulo de tierra o piedras, que actualmente suele haber desaparecido en su mayor parte. Además de los dólmenes, dentro del contexto megalítico, se pueden encontrar otra tipología constructiva no funeraria denominada menhir, monolito hincado en el suelo que puede aparecer aislado o formando alineaciones (en Carnac) o círculos (henges, como en Stonehenge). También abundan los crómlech, círculos de piedras más o menos grandes que rodeaban el túmulo de un dolmen, los tholoi, los falsos dólmenes y las cuevas artificiales.

El fenómeno megalítico podría considerarse como la primera manifestación arquitectónica monumental en Europa occidental. Su nacimiento parece tener lugar al final del quinto milenio en varios focos simultáneos a lo largo del Atlántico, desde Huelva (en España), hasta las islas Shetland y Jutlandia, y su cronología sobrepasa ampliamente la fase neolítica, perviviendo durante la Edad del Bronce, especialmente en el norte (lógicamente también se produce una evolución de las formas constructivas). Un megalito podrá definirse como una construcción de piedras gigantescas (megas: gigante y, lithos: piedra), toscamente trabajadas. Aunque en periodo posteriores la tipología se diversifica, durante el Neolítico hay cuatro clases de monumentos megalíticos: el menhir (que no es más que una gran piedra hincada sin labrar), este puede aparecer aislado o en grandes hileras. A veces también forma círculos, recibiendo entonces el nombre de crómlech (en las edades del metal, estos círculos de piedra llegan a desarrollarse mucho en las islas británicas, recibiendo el nombre de henges). En cualquier caso, los menhires, aislados o en grupos, señalarían santuarios al aire libre. Por último está el dolmen: una tumba megalítica colectiva que al menos consta de una cámara funeraria cubierta por un túmulo, que a menudo se ha perdido (este esquema es el más común, pero pueden encontrarse variantes más complejas, o más sencillas). La cámara funeraria solía albergar los restos de multitud de cadáveres junto con su ajuar funerario.

El megalitismo constituye una de las expresiones culturales más enigmáticas y fascinantes del Neolítico y la Edad del Cobre en Europa y otras regiones del mundo. Se refiere a la construcción de monumentos de grandes dimensiones realizados con piedras sin tallar o mínimamente trabajadas, erigidas con fines que abarcan desde lo funerario y ritual hasta lo territorial o astronómico. Este fenómeno, que floreció aproximadamente entre el VI y el II milenio a. C., se manifiesta a través de una notable diversidad de estructuras como dólmenes, menhires, crómlech y galerías cubiertas, distribuidas en extensas áreas geográficas que van desde la península ibérica y las islas británicas hasta Escandinavia, pasando por Francia, Alemania y ciertas zonas del norte de África y del Próximo Oriente.

A pesar de su dispersión territorial, el megalitismo presenta una sorprendente homogeneidad formal y simbólica, lo que ha llevado a los investigadores a debatir sobre su origen: si se trató de una invención local compartida por comunidades agrícolas similares en distintos lugares, o bien el resultado de una difusión cultural a partir de focos primigenios como el litoral atlántico europeo o el Mediterráneo occidental. En cualquier caso, estas construcciones reflejan un grado significativo de organización social, planificación técnica y cohesión comunitaria, en tanto requerían el esfuerzo coordinado de numerosos individuos para el transporte, la disposición y el montaje de piedras que en muchos casos superan varias toneladas de peso.

Los monumentos megalíticos suelen estar vinculados a prácticas funerarias colectivas, como demuestran los enterramientos hallados en numerosos dólmenes y tumbas de corredor. Sin embargo, su función trasciende el ámbito estrictamente mortuorio. Muchos de estos sitios muestran alineaciones y orientaciones que parecen responder a criterios astronómicos, relacionados con los ciclos solares o lunares, lo que sugiere un conocimiento empírico del entorno natural y su relación con la agricultura y los calendarios rituales. Además, no puede excluirse su dimensión social y territorial, ya que muchas de estas construcciones pudieron haber servido como marcadores de poder, identidad o dominio sobre el paisaje, reforzando la cohesión interna del grupo y su legitimidad frente a otras comunidades.

La monumentalidad del megalitismo no debe entenderse únicamente como un alarde técnico, sino como un fenómeno simbólico profundamente enraizado en la cosmovisión de las sociedades prehistóricas. Las piedras erigidas, por su perdurabilidad y verticalidad, evocaban probablemente la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, entre lo terrenal y lo celeste, entre lo humano y lo sagrado. En este sentido, el megalitismo no fue un fenómeno aislado ni superficial, sino una manifestación compleja y duradera de las primeras sociedades agrícolas, que encontraron en la piedra un medio privilegiado para dejar huella de sus creencias, sus miedos y sus aspiraciones.

Estudiar el megalitismo implica adentrarse en un universo simbólico y material que desafía las clasificaciones convencionales. Su comprensión requiere una mirada interdisciplinar que combine arqueología, antropología, historia de las religiones, astronomía cultural y geografía del paisaje. Solo así es posible aproximarse con rigor a este legado pétreo que, miles de años después de su construcción, continúa interrogando a nuestra sensibilidad contemporánea y revelando nuevas claves sobre los orígenes de la civilización europea.

Zonas megalíticas. Pablomartrod – Trabajo propio. Fuente: Aquí. CC BY-SA 4.0.

2. Tipos de Megalitos:

Los tipos básicos de megalitos europeos son el menhir y el dolmen, pero su agrupamiento, la combinación de ambos o una mayor complejidad, dan lugar a una tipología más variada en la que encontramos alineamientos (como el de Carnac, en Francia), cromlech (como el Stonehenge, en Reino Unido) y dólmenes de corredor y cámara, abundantes en Andalucía como es el caso de Antequera (Menga, Viera y El Romeral).

La palabra menhir procede del bretón, idioma en el que significa «piedra larga» (de men o maen = piedra e hir = larga). Consiste un único megalito (monolito) hincado en el suelo verticalmente y no se le puede adjudicar un uso claramente funerario. A veces se presentan agrupados en hileras, dando lugar a un alineamiento; también pueden presentarse formando círculos constituyendo entonces un crómlech, cuyos ejemplos más sofisticados son los henges de Reino Unido. También existe la tipología de estatua-menhir, con toda una serie de características propias, siendo una representación antropomorfa esculpida y/o gravada sobre un menhir.

Más complejo que el menhir es el dolmen, término procedente también del bretón que significa «mesa de piedra» (de dol = mesa y men = piedra). El dolmen está formado por dos o más ortostatos sobre los que se apoya una losa colocada horizontalmente. En España son abundantes, destacando entre otros los de Laguardia (Álava), Tella (Aragón) y Pedra Gentil (Cataluña).

Una variedad más compleja de este último tipo es el dolmen de corredor y cámara, que consta de un pasillo o galería que conduce hasta una o dos cámaras. Tanto el pasillo como la cámara pueden presentar un plano regular o irregular; los de pasillo regular llevan a una cámara bien diferenciada, de forma circular (como ocurre en el caso de El Romeral) o cuadrada (Viera), que puede estar cubierta por megalitos o por una falsa bóveda, como ocurre en Los Millares (Almería). A veces aparece una cámara secundaria y más pequeña situada en el mismo eje longitudinal de la edificación y comunicada con la principal mediante otro corto pasillo (El Romeral). En los de plano irregular no hay separación clara entre pasillo y cámara, pareciendo ésta un mero ensanchamiento del pasillo; a diferencia de los regulares su cubierta es adintelada y está formada por grandes piedras (Menga). En todos los casos este tipo de construcciones estuvieron recubiertos por un túmulo de tierra de varios metros de diámetro, que les dan aspecto de cueva, motivo por el que, a veces y popularmente, se les denomina «cuevas», como ocurre en Antequera.

3. Proceso de construcción

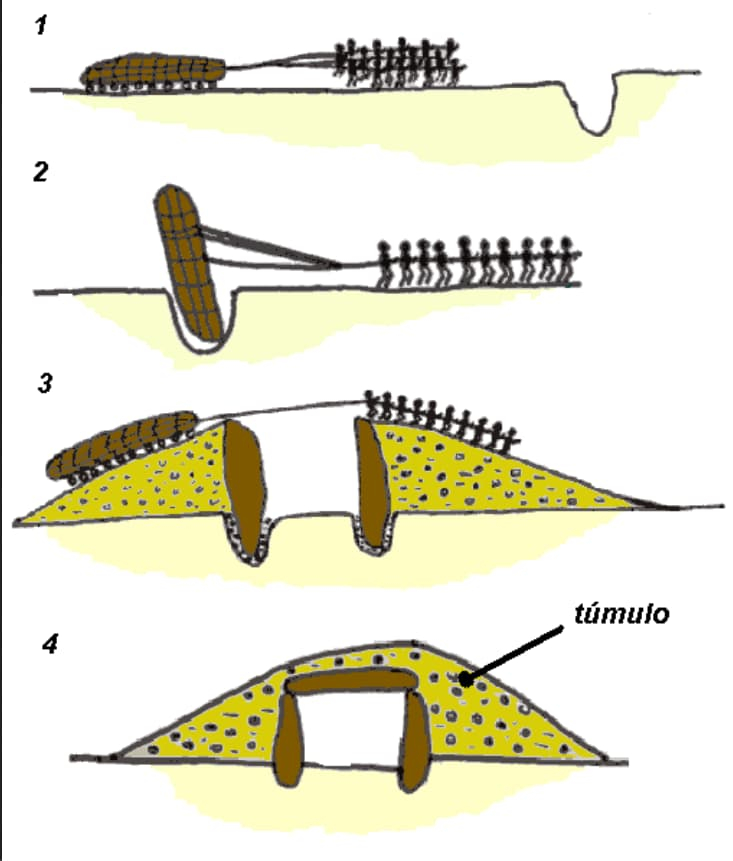

El proceso constructivo de un megalito comenzaba en la cantera donde se extraían los grandes bloques de piedra. De allí se transportaban (1) sobre troncos y ramas hasta el lugar elegido para la erección del monumento. En este lugar se dejaban caer los bloques verticales en un estrecho hoyo previamente excavado (2) y después se ajustaban hasta dejarlos en posición vertical, tras lo cual se rellenaba el hoyo para fijarlos firmemente. En el caso de los menhires el proceso quedaba terminado, pero para la erección de un dolmen se continuaba con la tarea más difícil, consistente en colocar el bloque o bloques horizontales.Para ello se hacían terraplenes a ambos lados de los ortostatos, hasta alcanzar la misma altura que estos (y muy probablemente se llenaba también de tierra el espacio entre ambas paredes, que luego se vaciaba) . Por estos terraplenes se transportaba el bloque horizontal (3) hasta dejarlo colocado correctamente, tras lo cual se cubría todo de tierra, dando lugar al túmulo (4). Tal hipótesis de construcción ha sido comprobada en la práctica por varios equipos de investigación, entre ellos el de J.P. Mohen, que en 1979 construyó en Francia un dolmen valiéndose de doscientos hombres y cuya losa superior tenía un peso de 32 toneladas.

Proceso de construcción de un megalito. Credito gráfico: Ecemaml. CC BY-SA 3.0.

Estudios realizados en Wessex, en el sur de Inglaterra, mostraron que construir la fase final de Stonehenge exigió unos 30 millones de horas de trabajo, llevadas a cabo por una mano de obra procedente de toda la región. Para el gran túmulo de Silbury Hill, en la misma región, se necesitaron 18 millones de horas y fue levantado en solo dos años, según su excavador. Cada uno de los henges menores de Wessex supuso del orden de un millón de horas de faena, o lo que sería lo mismo, 300 personas trabajando un año entero. (2).

4. Desarrollo de Construcciones monolíticas.

Aunque inicialmente se pensaba que los monumentos más sencillos eran necesariamente más antiguos y que fueron ganando en complejidad a lo largo del tiempo, ahora se sabe que no siempre fue así: en Bretaña se construyeron a partir del V milenio a. C. grandes conjuntos megalíticos, mientras que en el II milenio a. C. se hacían de menor tamaño. (3).

Las construcciones megalíticas funerarias más antiguas se erigieron en el sudoeste de Iberia hacia el 4800 a. C. (Dolmen de Alberite, Cádiz), mientras que en Carrowmore, en el Sligo, Irlanda, han sido datados hacia el 3700 a. C. y son anteriores a cualquier vestigio conocido de agricultura en la región. Están relacionados con tribus de cazadores-recolectores y algunos de los enterramientos presentan indicios de descarnación, cremación, sacrificios rituales y canibalismo. (4).

El periodo más extenso de construcciones megalíticas se localiza en el sudoeste ibérico, donde abarca aproximadamente desde 4800 a. C. hasta 1300 a. C., comprendiendo los períodos entre el Neolítico y la Edad del Bronce, aunque hacia 3800 a. C. se levantaron megalitos en Bretaña y en el occidente de Francia, mientras que entre 3500 y 3000 a. C. este fenómeno se extendió por prácticamente todas las poblaciones de la vertiente atlántica europea, hasta entonces carentes de nexos culturales comunes. Hay quien piensa que la pesca de altura, particularmente la del bacalao, pudo servir como medio de transmisión.

Desde finales del V milenio y durante todo el IV milenio a. C. en Córcega se habilitaron hipogeos colectivos con antecámara y varias cámaras decorados con imágenes relacionadas con el culto al toro. (5) A partir de 3100 a. C., se observan en el foco portugués y en sus inmediaciones importantes innovaciones en la construcción funeraria: cuevas artificiales y tholoi. Desde 3100 a. C. y hasta 2200 a. C. se desarrollaron poblaciones fortificadas en el sudoeste y sudeste ibéricos, formándose así las primeras y únicas sociedades complejas implicadas en el fenómeno megalítico: las culturas de Vila Nova (estuario del Tajo) y Los Millares (Almería). (6) También allí se detecta un notable incremento del comercio ultramarino, importando ámbar de Escandinavia, así como marfil y cáscara de huevo de avestruz de África. En este período comienza también a apreciarse la aparición del fenómeno megalítico en zonas que no pueden considerarse estrictamente atlánticas, tanto de Europa central como del Mediterráneo occidental.

Durante el IV milenio a. C. se construyeron en Gran Bretaña unas plataformas circulares ceremoniales rodeadas por postes de madera y con fosos concéntricos internos, (5) que a partir del 3000 a. C. fueron siendo sustituidas por los complejos círculos de ortostatos conocidos como henges. (7).

El despliegue del complejo cultural campaniforme a partir de Vila Nova hacia el 2900 a. C., (8) confirma a las culturas del sur de la península ibérica como focos megalíticos todavía en pleno apogeo por esas fechas.

- Fullola, Josep Mª; Nadal, Jordi (2005). Introducción a la prehistoria. La evolución de la cultura humana (primera edición). Barcelona: Ed. UOC. pp. 165-166. ISBN 84-9788-153-2.

- Renfrew, Colin; Bahn, Paul (1998). Arqueología. Teorías, métodos y práctica (segunda edición). Madrid, España: Ediciones Akal. pp. 186-187. ISBN 84-460-0234-5.

- González Marcén, Paloma; Lull, Vicente; Risch, Robert (1992). Arqueología de Europa, 2250-1200 A.C. Una introducción a la «Edad del Bronce» (primera edición). Madrid: Editorial Síntesis. p. 34. ISBN 84-7738-128-3.

- Eiroa García, Jorge Juan (2010). Prehistoria del mundo (primera edición). Barcelona: Sello Editorial SL. p. 519. ISBN 978-84-937381-5-0.

- Eiroa García, Jorge Juan. Prehistoria del mundo. p. 520.

- Fullola, Josep Mª; Nadal, Jordi. Introducción a la prehistoria. La evolución de la cultura humana. pp. 181-182.

- González Marcén, Paloma; Lull, Vicente; Risch, Robert. Arqueología de Europa, 2250-1200 A.C. Una introducción a la «Edad del Bronce». pp. 57-58.

- J. Muller y S. van Willigen, New radiocarbon evidence r uropean Bell Beakers and the consequences for the diffusion of the Bell Beaker Phenomenon, en Franco Nicolis ed.), Bell Beakers today: Pottery, people, culture, symbols in prehistoric Europe (2001), pp. 59-75.

5. Dolmen de Axeitos

El dolmen de Axeitos, anta de Axeitos o pedra do mouro, esta última en gallego, es una construcción megalítica prehistórica ubicada en la parroquia de Oleiros, municipio de Riveira, parte de la península de Barbanza en la ría de Arosa, provincia de La Coruña, España. Es Bien de Interés Cultural. (ver: Ministerio de Cultura y Deporte. «Consulta a la base de datos de bienes inmuebles». Consultado el 28 de mayo de 2023.).

El dolmen son los restos de una tumba de corredor con cámara, con dicho pasillo orientado el este, (2) de época neolítica y fechado entre el 4000 y el 3600 a. C.. La construcción ocupa la parte superior de un montículo y posiblemente estuvo cubierta, formando un túmulo cubierto por piedras. La cámara está formada por ocho ortostatos cubiertos por una única laja de piedra, consiguiendo una altura, en la actualidad, de unos dos metros. Los restos del corredor se limitan a tres piedras menores. (3)

Se encuentra algún petroglifo grabado en la roca, aunque no todos antiguos, al menos uno de ellos se sabe que es un acto vandálico de alrededor de 1997. (4)

Los petroglifos son registros de actividad humana, diseños simbólicos, en forma de grabados esculpidos en roca realizados desgastando su capa superficial. La mayoría de los petroglifos encontrados datan del período Neolítico (10.000 – 3000 a. C.) que se caracteriza, en contraste con el período Paleolítico (3.000.000 – 10.000 a. C.), por el avance social, económico y político de las agrupaciones y la introducción del sedentarismo.

Los petroglifos son considerados como arte rupestre que incluye cualquier imagen grabada o pintada (pintura rupestre) sobre superficies rocosas que registren rastros de actividad humana antigua. Son el más cercano antecedente de los símbolos previos a la escritura. Su uso como forma de comunicación puede llegar hasta los tiempos modernos en algunas culturas y lugares. No debe confundirse con la pictografía, una forma de comunicación escrita mediante imágenes que se remonta al Neolítico.

Este tipo de construcciones eran enterramientos, la mayor parte de las veces colectivos y, probablemente, de personas distinguidas. El enterramiento solía ir acompañado de un ajuar funerario. (5)

El dolmen de Axeitos, situado en el municipio de Ribeira, en la provincia gallega de A Coruña, es uno de los monumentos megalíticos más representativos y mejor conservados del noroeste peninsular. Datado entre el 3600 y el 3000 a. C., aproximadamente en pleno Neolítico, este sepulcro de corredor constituye una muestra significativa de las primeras arquitecturas funerarias monumentales en la península ibérica. El dolmen está emplazado en un entorno natural privilegiado, cerca del mar y rodeado de un paisaje de suaves colinas y vegetación atlántica, lo que sugiere que su localización no fue aleatoria, sino posiblemente escogida por su valor simbólico o territorial.

La estructura conserva una cámara funeraria poligonal compuesta por varias grandes losas hincadas verticalmente en el suelo y cubiertas por una imponente losa horizontal que aún se mantiene en su lugar, formando una especie de cúpula pétrea de notable elegancia arquitectónica. Aunque el túmulo de tierra y piedras que en origen cubría el conjunto está hoy muy deteriorado, se cree que originariamente esta cobertura creaba un montículo artificial visible a gran distancia, reforzando la monumentalidad del dolmen y protegiendo la cámara funeraria. En su interior se habrían depositado restos humanos, probablemente pertenecientes a miembros destacados de la comunidad o a grupos familiares, acompañados de ajuares rituales o elementos simbólicos que hoy solo conocemos de forma parcial, ya que las excavaciones arqueológicas han sido limitadas.

Aunque no se han hallado inscripciones ni decoraciones visibles en el monumento, como sí ocurre en otros dólmenes peninsulares o bretones, su construcción revela un conocimiento técnico avanzado en el manejo de grandes bloques de piedra, así como una concepción clara del espacio ritual y del valor simbólico del acto funerario. Algunos estudiosos han planteado la posibilidad de que este dolmen formara parte de una red más amplia de monumentos megalíticos en la región, vinculados entre sí por caminos rituales o ejes astronómicos, aunque esta hipótesis aún requiere mayor respaldo arqueológico.

El dolmen de Axeitos ha sido objeto de protección legal desde hace décadas y forma parte del patrimonio cultural gallego. Su valor trasciende lo puramente arqueológico, ya que representa un vínculo entre la comunidad contemporánea y sus ancestros más remotos, encarnando una memoria histórica inscrita en la piedra. La visita al monumento, que aún se puede realizar libremente, ofrece una experiencia de conexión con un pasado lejano, en el que la muerte, el paisaje y la piedra se entretejían en un mismo horizonte simbólico.

El dolmen no solo nos habla de la muerte, sino también de la permanencia, del deseo humano de trascender el tiempo y de establecer una relación duradera con el territorio. En ese sentido, Axeitos no es simplemente una tumba de piedra, sino un testimonio perdurable de una civilización que, a través de su arquitectura monumental, buscó dejar constancia de su visión del mundo, su organización social y su compleja espiritualidad. Hoy, su silueta entre la vegetación atlántica continúa evocando los ecos de un tiempo remoto y reverberando preguntas esenciales sobre los orígenes de la cultura y la memoria humana.

- Ministerio de Cultura y Deporte. «Consulta a la base de datos de bienes inmuebles».

- «Dolmen de Axeito». arqueomas.com. Archivado desde el original el 12 de octubre de 2013.

- «El Dolmen de Axeitos: Las estructuras que forman el yacimiento. A arquitectura dolménica». Patrimonio Cultural en Riveira. Recursos Arqueolóxicos no Concello. Archivado desde el original el 3 de marzo de 2012.

- «El Dolmen de Axeitos: La decoración en el dólmen». Patrimonio Cultural en Riveira. Recursos Arqueolóxicos no Concello. Archivado desde el original el 6 de marzo de 2012.

- «El Dolmen de Axeitos: ¿Para qué y cómo se utilizaba?». Patrimonio Cultural en Riveira. Recursos Arqueolóxicos no Concello. Archivado desde Roque/contido/castelan/recursos_arqueoloxicos/o_neolitico/o_dolmen/para_que_se_utilizaba.htm el original el 3 de marzo de 2012.

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Dolmen de Axeitos..

Dolmen de Axeitos, Galicia. (Foto: Locutus Borg. D. Público.). Está fechado entre el 4000 a. C. y el 3600 a. C. El 11 de marzo de 1978 fue declarado Bien de Interés Cultural.

6. Dólmenes de Antequera

El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (CADA) es una institución cultural española de naturaleza museística de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía que se encarga de la tutela de la Zona Arqueológica denominada “Dólmenes de Antequera”, en la provincia de Málaga. El ámbito arqueológico de los dólmenes de Antequera está formado por los dólmenes que le dan nombre (dolmen de Menga, dolmen de Viera y tholos de El Romeral) así como por una serie de yacimientos directamente relacionados con esta necrópolis (Cerro del Marimacho o Cerro de Antequera y yacimiento de Carnicería de los Moros o Villa Romana de Antequera).

Estos bienes han sido declarados Patrimonio Mundial en el año 2016 en la figura denominada Sitio de los Dólmenes de Antequera, junto a la Peña de los Enamorados y el Paraje Natural de El Torcal de Antequera.

Esta institución forma parte de la red de Museos de Andalucía, siendo el conjunto arqueológico más antiguo de todos en la fecha de declaración de sus bienes (1886). Tiene en común con el Conjunto Arqueológico de Carmona ser pionero en España en la apertura al público desde finales del siglo XIX; y en común con Madinat-Al-Zahra que ambos funcionan como servicios administrativos con gestión diferenciada.

Vista general del recinto 1 desde Menga. Pedro J Pacheco – Trabajo propio. CC BY-SA 4.0. Ver máx. resolución.

Zona arqueológica del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera

El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera ejerce su tutela sobre dichos bienes en dos recintos. El recinto primero se encuentra en el borde urbano noreste de la ciudad de Antequera, abierto visualmente a la vega y ocupando un área de 7,5 Ha de suelo; comprende las zonas denominadas Campo de los Túmulos (o zona monumental donde se encuentran los dólmenes de Menga y Viera), Cerro del Marimacho y el Llano de Rojas (espacio intermedio entre ambas colinas). El recinto segundo se encuentra en la vega de Antequera, camino de la Peña de los Enamorados, a una distancia aproximada de dos kilómetros respecto al primero; en él se encuentra el tholos de El Romeral.

Esta necrópolis prehistórica ilustra:

- un período que abarca desde el Neolítico (dolmen de Menga) hasta el Calcolítico (tholos de El Romeral)

- las dos tipologías espaciales posibles de sepulcro: de corredor/rectangular (Menga y Viera) y de cámara/circular o tholos (El Romeral).

- las dos soluciones constructivas posibles: adinteladas/tradición atlántica (con grandes piedras a modo de ortostatos y cobijas) y abovedadas/tradición mediterránea (a base de mampostería aparejada por aproximación de hiladas)

las orientaciones celestes al sol en el amanecer de los equinoccios (Viera) o al mediodía del solsticio de invierno (El Romeral).

Además incorpora las siguientes singularidades:

- Menga es en su interior el dolmen de mayor tamaño conservado en Europa, de manera que presenta una solución constructiva de pilares intermedios desconocida en otros ámbitos

- Menga presenta en el fondo de la cámara un pozo estrecho y profundo, por estudiar, del que no hay referencias conocidas en otros monumentos megalíticos.

- Los túmulos de los tres dólmenes se encuentran intactos, algo infrecuente en la península ibérica, a destacar por el valor de autenticidad que implica en la percepción del bien.

- Menga y El Romeral tienen una orientación terrestre hacia la Peña de los Enamorados y la sierra de El Torcal, respectivamente, sin precedentes conocidos, dando lugar a una integración singular excepcional de estos bienes culturales con su paisaje

Comparación de los Dólmenes de Antequera

1. Dolmen de Menga

Cronología: Neolítico final – ca. 3700-3200 a. C.

Tipología: Sepulcro de galería con cámara de planta ovalada

Materiales: Ortostatos y losas de gran tamaño

Técnica constructiva: Arquitectura megalítica tradicional (losas verticales y horizontales)

Dimensiones: Más de 25 metros de largo; losa de cubierta de hasta 180 toneladas

Orientación: Hacia la Peña de los Enamorados (orientación paisajística, no astronómica)

Función: Funeraria y ritual, con fuerte vínculo simbólico con el entorno

Significado: Conexión entre la muerte y el paisaje sagrado; monumentalidad como reflejo del poder social

2. Dolmen de Viera

Cronología: Neolítico final – ca. 3500-3000 a. C.

Tipología: Sepulcro de galería con cámara cuadrangular

Materiales: Ortostatos y losas medianas

Técnica constructiva: Megalitismo clásico, más simple que Menga

Dimensiones: Corredor de unos 21 metros; planta más regular y simétrica

Orientación: Hacia el este, alineado con el sol naciente (equilibrio entre simbolismo astronómico y funcionalidad)

Función: Funeraria, probablemente para grupos familiares o linajes

Significado: Conexión con los ciclos solares; tradición megalítica compartida con otras zonas atlánticas

3. Tholos de El Romeral

Cronología: Edad del Cobre – ca. 1800 a. C.

Tipología: Tholos con cámaras circulares y corredor largo

Materiales: Mampostería pequeña (piedras medianas y pequeñas), sin grandes ortostatos

Técnica constructiva: Falsa cúpula o aproximación de hiladas (influencia mediterránea/oriental)

Dimensiones: Corredor de más de 25 metros; dos cámaras circulares abovedadas

Orientación: Hacia el norte, mirando al Torcal de Antequera (orientación paisajística y simbólica)

Función: Funeraria elitista y ceremonial

Significado: Expresión de poder, innovación arquitectónica, integración paisajística y posiblemente contacto cultural con el Mediterráneo oriental

Conclusión comparativa

El dolmen de Menga representa la cúspide de la tradición megalítica local, destacando por su monumentalidad y la profunda conexión con el paisaje sagrado. Viera, más modesto y alineado astronómicamente, se inscribe dentro de un modelo más clásico del megalitismo atlántico. En cambio, el tholos de El Romeral introduce un nuevo lenguaje arquitectónico y simbólico, evidenciando contactos culturales más amplios y un refinamiento técnico que refleja una evolución social y ritual.

Juntos, estos tres monumentos componen un conjunto excepcional que permite reconstruir, de forma tridimensional y paisajística, las transformaciones sociales, espirituales y constructivas de las comunidades prehistóricas del sur peninsular entre el IV y el II milenio antes de nuestra era.

El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera constituye uno de los ejemplos más sobresalientes y mejor conservados del megalitismo europeo, tanto por su monumentalidad como por la complejidad cultural que encierra. Situado en el corazón de Andalucía, en la provincia de Málaga, este conjunto comprende los dólmenes de Menga, Viera y El Romeral, tres construcciones funerarias prehistóricas erigidas entre el Neolítico y la Edad del Cobre, que han sido reconocidas como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 2016. Su estudio no solo aporta información esencial sobre las sociedades prehistóricas del sur peninsular, sino que también contribuye a redefinir el alcance y la diversidad del megalitismo en Europa.

La singularidad del conjunto de Antequera reside en varios factores complementarios. En primer lugar, su monumentalidad. El dolmen de Menga, probablemente el más conocido de los tres, presenta una cámara funeraria de grandes dimensiones cubierta por una gigantesca losa de piedra que supera las 180 toneladas, sostenida por ortostatos verticales colocados con una precisión y un dominio técnico extraordinarios para una sociedad sin conocimientos de metalurgia avanzada ni sistemas de tracción complejos. El corredor y la cámara suman más de 25 metros de largo, convirtiéndolo en uno de los sepulcros megalíticos más imponentes del continente.

En segundo lugar, destaca la orientación del dolmen de Menga, que rompe con el patrón habitual del megalitismo atlántico. A diferencia de la mayoría de los sepulcros prehistóricos, que suelen estar alineados con fenómenos astronómicos como los solsticios o equinoccios, Menga se orienta hacia un hito natural del paisaje: la Peña de los Enamorados, una formación rocosa con forma de rostro humano recostado que habría tenido un fuerte valor simbólico para las comunidades constructoras. Esta orientación deliberada sugiere una relación sagrada entre el monumento y el entorno geográfico, donde la tierra, el cielo y la muerte se integran en una misma cosmovisión.

El dolmen de Viera, más modesto que Menga pero igualmente significativo, responde a un diseño más tradicional, con una orientación este-oeste que coincide con la salida del sol en los equinoccios. Su cámara funeraria está construida con técnica ortostática y cubierta por un túmulo artificial, lo que demuestra una continuidad con la tradición megalítica atlántica, probablemente combinada con influencias locales. En este sentido, Viera representa un modelo de transición entre distintos estilos constructivos y cosmovisiones.

El tercero de los monumentos, el tholos de El Romeral, introduce una innovación arquitectónica notable al emplear la técnica de falsa cúpula mediante aproximación de hiladas de piedras, lo que lo vincula más directamente con las tradiciones funerarias del Mediterráneo oriental. Su planta es más compleja, con dos cámaras circulares conectadas por un largo corredor y una orientación distinta a las de Menga y Viera. Este hecho sugiere que El Romeral responde a otra fase cultural o a una comunidad distinta, quizás más jerarquizada y con una visión más elaborada de los rituales funerarios. La aparición de este tipo de arquitectura en la Península Ibérica plantea interrogantes sobre las conexiones entre las culturas megalíticas del occidente europeo y los pueblos del Mediterráneo, abriendo la puerta a hipótesis sobre contactos culturales más intensos de lo que se había pensado hasta hace unas décadas.

Desde un punto de vista social, la construcción de estos monumentos implicó un grado notable de organización comunitaria y especialización técnica. La extracción, transporte y colocación de los grandes ortostatos y losas que conforman estos sepulcros habrían requerido no solo fuerza física, sino planificación, liderazgo y probablemente una élite sacerdotal o dirigente capaz de movilizar a grupos numerosos durante largos periodos. Estos monumentos no son, por tanto, simples tumbas, sino centros de poder simbólico que articulaban el territorio, reforzaban las jerarquías sociales y marcaban la memoria colectiva de las comunidades. En ellos se celebraban rituales, se enterraban a los miembros más relevantes de la sociedad y se renovaba, generación tras generación, el vínculo entre los vivos, los muertos y el paisaje.

El entorno natural que rodea al conjunto arqueológico forma parte inseparable de su significado. Además de la Peña de los Enamorados, ya mencionada, destaca el Torcal de Antequera, un paraje kárstico de formas espectaculares que domina el horizonte y habría funcionado como referente visual y simbólico para las poblaciones prehistóricas. La inclusión de estos elementos naturales en la declaración de Patrimonio Mundial no es casual: el paisaje no es solo telón de fondo, sino parte activa del mensaje ritual y espiritual del megalitismo antequerano.

En conclusión, el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera representa una síntesis única de tradición megalítica europea, innovación arquitectónica mediterránea y profundo simbolismo paisajístico. Su estudio permite entender el megalitismo no como un fenómeno homogéneo o exclusivamente funerario, sino como una expresión cultural multifacética, que integra arquitectura, astronomía, religión, memoria social y dominio del territorio. Estos monumentos son el testimonio silencioso de una sociedad compleja que, a través de la piedra, buscó perpetuar su visión del mundo, su orden social y su relación sagrada con el entorno. A más de cinco mil años de su construcción, siguen interpelándonos con su misterio, su belleza y su imponente permanencia.

Referencias

- Leiva Rojano, Juan Antonio; Ruiz González, Bartolomé (1977). «Varia prehistórica: Materiales arqueológicos del Cerro de Antequera». Revista Jábega (Málaga: Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA)) (19): 15-18. Consultado el 24 de junio de 2016.

- «Blanco y Negro (Madrid) – 24/10/1896, p. 3 – ABC.es Hemeroteca». hemeroteca.abc.es. Consultado el 24 de junio de 2016.

- Digital, La Vanguardia. «Edición del miércoles, 04 noviembre 1903, página 2 – Hemeroteca – Lavanguardia.es». hemeroteca.lavanguardia.com. Consultado el 24 de junio de 2016.

- Ramos Basaga, José (1905): “Antequera. Sus monumentos prehistóricos”. En La Ilustración Artística, núm. 1.209. Año XXVI. Barcelona: 27 de febrero de 1905, p. 140- 141.

- Gómez Moreno, Manuel (1905). «Arquitectura tartesia : la necrópoli de Antequera». Boletín de la Real Academia de la Historia (Madrid) (julio-septiembre): 81-132. Consultado el 24 de junio de 2016.

- Real Decreto 864/1984 de 29 de febrero (BOE 113, de 11 de mayo de 1984) sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de cultura

- Decreto 180/1984, de 19 de Junio, por el que se asignan a la Consejería de Cultura las funciones y servicios transferidos a la Junta de Andalucía en materia de cultura

- Decreto 25/2009, de 27 de enero, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, el ámbito arqueológico de los Dólmenes de Antequera (Málaga). BOJA 18.02.09

- Decreto 280/2010, de 27 de abril, por el que se crea el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera como servicio administrativo con gestión diferenciada. BOJA 13.05.10

- Ruiz González, Bartolomé; Sánchez Romero, Margarita (coord) (2011). Memorial Luis Siret. I Congreso de Prehistoria de Andalucía. La tutela del patrimonio prehistórico. Sevilla: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

- «Orden de 4 de febrero de 2011, por la que se nombra a los vocales de la Comisión Técnica del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera.». I Comisión CADA (2011-2014). Consultado el 24 de junio de 2016.

- «Orden de 8 de abril de 2015, por la que se nombran a las personas integrantes de la Comisión Técnica del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera.». II Comisión CADA (2015-actualidad). Consultado el 24 de junio de 2016.

6.1 El dólmen de Menga

El dolmen de Menga, situado en las proximidades de la ciudad andaluza de Antequera, es uno de los monumentos megalíticos más impresionantes y enigmáticos de Europa. Construido en torno al 3.700-3.200 a. C., en el contexto del Neolítico final o el inicio de la Edad del Cobre, representa una de las obras de ingeniería prehistórica más monumentales del Occidente europeo, tanto por su escala como por la sofisticación de su concepción técnica y simbólica. Integrado en el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera —declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2016—, Menga destaca no solo por sus dimensiones excepcionales, sino también por las múltiples lecturas que ofrece desde el punto de vista arqueológico, ritual, astronómico y territorial.

La estructura del dolmen de Menga se compone de un corredor de acceso y una amplia cámara funeraria de planta ovalada, formada por catorce enormes ortostatos o losas verticales, coronados por tres colosales losas horizontales que actúan como cubierta. Una de estas cubiertas, que supera las 180 toneladas de peso, es considerada una de las más grandes jamás colocadas en un monumento megalítico. El conjunto alcanza una longitud de más de 25 metros y está cubierto por un túmulo artificial de tierra y piedras que originalmente debía ser aún más visible y espectacular en el paisaje.

La monumentalidad de Menga es testimonio de una organización social altamente estructurada, capaz de movilizar recursos humanos, materiales y conocimientos técnicos durante largos periodos de tiempo. La extracción y transporte de las piedras, presumiblemente desde canteras situadas a varios kilómetros, implicó un dominio del entorno y un sistema de trabajo colectivo que sugiere una sociedad compleja, quizás con liderazgos religiosos o políticos bien definidos. Lejos de ser una simple tumba, Menga habría funcionado como un espacio de referencia comunitaria, un santuario de los ancestros y un punto de anclaje simbólico en el territorio.

Uno de los aspectos más llamativos del dolmen es su orientación. A diferencia de la mayoría de los sepulcros megalíticos europeos, que suelen alinearse con eventos astronómicos como los solsticios o equinoccios, Menga está orientado hacia la Peña de los Enamorados, una montaña con silueta antropomorfa que evoca el perfil de un rostro humano acostado. Este alineamiento no parece casual y ha sido objeto de numerosos estudios. La Peña, visible desde el interior del monumento, habría sido un referente visual y posiblemente espiritual para los constructores del dolmen, que establecieron una conexión directa entre el lugar de los muertos y un elemento destacado del paisaje sagrado.

La función funeraria de Menga está fuera de toda duda, como lo demuestran los restos óseos y materiales arqueológicos hallados en su interior. Sin embargo, la dimensión ritual y ceremonial del espacio parece haber sido igual o más importante. La cámara no albergaba simplemente cadáveres, sino que constituía un escenario para prácticas religiosas complejas, probablemente relacionadas con el culto a los antepasados, la regeneración cíclica de la naturaleza y el control simbólico del territorio. La profundidad del espacio, su progresiva penumbra, el silencio interior y la conexión visual con la Peña configuran una atmósfera de sacralidad destinada a provocar un impacto emocional en quienes participaban de los rituales.

El dolmen de Menga es también un documento único de la relación entre el ser humano prehistórico y el paisaje que habitaba. En lugar de dominarlo o destruirlo, las comunidades que lo erigieron supieron integrar su arquitectura en la naturaleza de manera armónica, reconociendo en el entorno una fuente de poder, protección y continuidad. Esa sensibilidad paisajística, que hoy podríamos considerar una forma ancestral de pensamiento ecológico o simbólico, sigue fascinando a arqueólogos, historiadores y visitantes, que perciben en Menga una conexión profunda entre lo humano, lo divino y lo geológico.

A más de cinco mil años de su construcción, el dolmen de Menga sigue en pie como un testimonio silencioso de una civilización desaparecida que, a través de la piedra, escribió su mensaje en el tiempo. Su estudio nos permite asomarnos a una mentalidad antigua que concebía la muerte no como un final, sino como un tránsito; el monumento no como una tumba, sino como un lugar de transformación. En su oscura cámara de piedra, aún resuena la memoria de un mundo en el que los vivos y los muertos, el paisaje y el cosmos, se entrelazaban en un diálogo perpetuo.

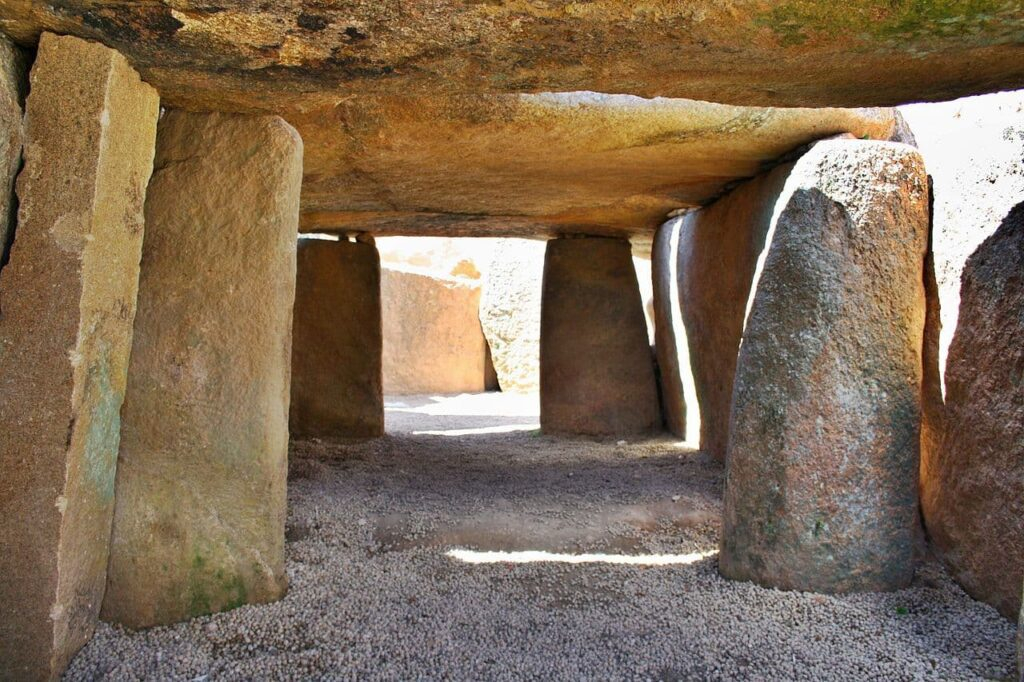

Interior de la Cueva de Menga, Antequera (Málaga, España). Dolmen evolucionado a tumba de corredor: cámara funeraria precedida de un amplio corredor formado por grandes piedras. Malopez 21. CC BY-SA 4.0

El dolmen de Menga (2) es un monumento megalítico, declarado Patrimonio Mundial el 15 de julio de 2016 y Bien de Interés Cultural, situado en la ciudad de Antequera (Málaga, Andalucía, España), formando parte del Sitio de los Dólmenes de Antequera. Se encuentra en el recinto primero junto al dolmen de Viera, en la zona monumental denominada Campo de los Túmulos.

Entrada al Dolmen de Menga. Foto: Tony Makepeace. CC BY 2.0.

Estructura del dólmen de Menga.

Se trata de un sepulcro de corredor, conforme a la tradición atlántica de dolmen de galería cubierta. Está construido con grandes piedras verticales (ortostatos) y horizontales (cobijas). En la planta se distinguen un atrio, un corredor y una gran cámara funeraria de 6 m de anchura y 3,5 m de altura.

Un dolmen de tipo tumba de corredor es un tipo de estructura megalítica que data de la prehistoria, específicamente del Neolítico y la Edad del Bronce. Consiste en una cámara funeraria compuesta por grandes piedras verticales colocadas en posición horizontal, formando una especie de pasillo o corredor que conduce a una cámara central. Estos monumentos funerarios eran utilizados para enterrar a los difuntos junto con sus objetos rituales y otras pertenencias.

Los dolmenes de tipo tumba de corredor se encuentran comúnmente en Europa occidental, especialmente en regiones como la península ibérica, Francia, Irlanda y Gran Bretaña. Su construcción y diseño reflejan una habilidad técnica significativa por parte de las culturas prehistóricas que los construyeron, y todavía hoy en día son objeto de estudio y fascinación para arqueólogos y aficionados a la historia.

Referencia: Open Ai (2024). Chat GPT. (Gran Modelo de Lenguaje). https://chatgpt.com/chat.

Vista del interior. Ángel M. Felicísimo from Mérida, España – Dolmen de Menga. CC BY 2.0.

Sus dimensiones son colosales teniendo en cuenta que la longitud total del conjunto alcanza los 27,5 m, que la cámara del fondo tiene 3’5 m de altura y 6 m de anchura, lo que supone que la última cobija llega a pesar unas ciento ochenta toneladas y la presencia de pilares intermedios, un recurso constructivo muy raro en el megalitismo europeo.

Otra singularidad que no encuentra referentes en Europa es la presencia de un pozo profundo y estrecho en el fondo de la cámara. Presenta en el primer ortostato del corredor una serie de grabados antropomorfos en forma de cruz así como de estrella. La estructura del dolmen se cubre con un túmulo de 50 m de diámetro, como el dolmen de Viera.

Historia del Dólmen de Menga

Construido en el 3750-3650 a. C. aprox. (Neolítico), (3), (4), (5) la primera referencia al dolmen de Menga aparece en una licencia del Obispo de Málaga en 1530, autorizando la construcción de un pequeño lugar de oración en una finca próxima a este bien.

A lo largo de los siglos XVII y XVIII se menciona en numerosas publicaciones de carácter histórico-artístico aunque no es hasta 1847 cuando se redacta la primera monografía científica al respecto, la Memoria sobre el templo druida hallado en las cercanías de la ciudad de Antequera, provincia de Málaga, del arquitecto malagueño Rafael Mitjana y Ardison.

Las intervenciones de conservación y musealización in situ que se han venido realizando desde mediados del siglo XX no han modificado su estructura ni imagen, por lo que se mantiene auténtico en su integridad.

Grupo posando junto al dolmen a finales del siglo XIX (Blanco y Negro, 1896). Foto: Juan Barrera – (1896-10-24). «España vieja«. Blanco y Negro. (Dominio Público).

Valor cultural

Su valor universal excepcional estriba en su monumentalidad y su orientación anómala a la Peña de los Enamorados. Esta singularidad es detectada por el arqueoastrónomo Michael Hoskin tras medir más de 2000 dólmenes por el Mediterráneo, quedando documentada en su obra Tumbas, templos y sus orientaciones: una nueva perspectiva sobre la Prehistoria del Mediterráneo (2001).

Su eje se interseca con la peña en un abrigo con pinturas rupestres, el abrigo de Matacabras. Junto al tholos de El Romeral, constituye un ejemplo único de monumentalización paisajística por el que los hitos naturales se perciben como monumentos y las construcciones se presentan bajo la apariencia de paisajes naturales.

Grado de protección

- 1886: declaración como Monumento Nacional.

- 1923: declaración conjunta de los dólmenes de Menga y Viera como Monumento Nacional.

- 2009: declaración BIC de los dólmenes de Antequera como Zona Arqueológica, constituida por los dólmenes de Menga y Viera y el tholos de El Romeral. (6).

- 2016: Patrimonio Mundial en la figura del Sitio de los Dólmenes de Antequera. (7).

Referencias Dólmen de Menga

- Ministerio de educación, Cultura y Deporte

- Ficha de la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, elaborada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

- García Sanjuán, Leonardo (2010). «Introducción». Las grandes piedras de la Prehistoria. Sitios y paisajes megalíticos de Andalucía (Junta de Andalucía. Consejería de Cultura): 19.

- Martín, Carmen (20 de octubre de 2008). «Nuevos hallazgos refuerzan la hipótesis de que Menga tiene mil años más que lo que se creía». Diario SUR. Consultado el 20 de abril de 2017.

- Camalich Massieu, María Dolores; Martín Socas, Dimas (2013). «Los inicios del Neolítico en Andalucía. Entre la tradición y la innovación» ( — PDF). Menga. Revista de prehistoria de Andalucía (en inglés o español). año 4 (1): 103-129. ISSN 2172-6175. Consultado el 8 de abril de 2018.

- Decreto 25/2009, de 27 de enero, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, el ámbito arqueológico de los Dólmenes de Antequera (Málaga). BOJA 18.02.09

- Patrimonio Mundial en la figura del Sitio de los Dólmenes de Antequera

Bibliografía Dólmen de Menga

- Ruiz González, Bartolomé (2018). «I Plan Director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera 2018-2025». En Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, ed. 2018 (Sevilla). Consultado el 21 de enero de 2019.

- Sánchez Romero, Margarita (2013). «Creadores de memoria: miradas sobre los dólmenes de Antequera». Catálogo de la Exposición (Málaga: Ámbito Cultural. El Corte Inglés).

- Sánchez-Cuenca López, Juan Ignacio (2012). «Menga en el siglo XIX. El más bello y perfecto de los dólmenes conocidos». En Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, ed. Menga. Revista de Prehistoria de Andalucía (Monográfico 02). ISSN 2174-9299.

- Ruiz González, Bartolomé (2011). «Documento de Avance del Plan Director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera 2011̈-2018». En Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, ed. 2011 (Sevilla). 1 Definición. 2 Programas. 3 Institucionalización. Consultado el 21 de noviembre de 2019.

- García Sanjuán, Leonardo; Ruiz González, Bartolomé (2010). «Las grandes piedras de la Prehistoria. Sitios y paisajes megalíticos de Andalucía». En Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, ed. 2010 (Sevilla).

- Ruiz González, Bartolomé (2009). «Dólmenes de Antequera. Tutela y valorización hoy». En Junta de Andalucía. Consejería de Cultura; Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, eds. Cuadernos PH (23). ISBN 978-84-8266-730-0.

- Márquez Romero, José Enrique; Fernández Ruiz, Juan (2009). Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, ed. Dólmenes de Antequera. Guía oficial del Conjunto Arqueológico. Sevilla. ISBN 978-84-8266-865-9.

- Villalobos Gómez, Aurora (2019). Junta de Andalucía. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, ed. Dólmenes de Antequera: Arqueología, Proyecto y Paisaje. Sevilla.

Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Dolmen de Menga.

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Dolmen de Menga.- Spanisharts: Dolmen de Menga

- Video inmersivo 360º desde el interior del Dolmen de Menga. Banco de Imágenes del Patrimonio Cultural. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

- Junta de Andalucía. Tour virtual de los Dólmenes de Antequera

- Documental de los servicios informativos de TVE: PASTOR, Ana; CALVO, Ana (prod.); MONTERO, Matías (dir.) (2016): La mirada de los dólmenes. Programa “Crónicas”, emitido el 31-03-2016

- Documental de los servicios informativos de Canal Sur TV: BARRIO, Rodrigo del (prod.), CÁTEDRA . Luis (ed.) (2016): Los pilares de la civilización. Programa ”Los reporteros”, emitido el 07-07-2016, a partir del minuto 25:20

- Documental «Arqueomanía»ː NAVARRO, Manuel (prod.); PIMENTEL, Manuel (dir.). «Antequera. Un imperio del neolítico» emitido en La 2 de TVE el 7 de abril de 2021

El Dolmen de Menga. Últimas Investigaciones en un Gigante de la Prehistoria (Conferencia).

Museo Arqueológico Nacional de España. 35,4 K suscriptores

03/06/2021- Leonardo García Sanjuán. Universidad de Sevilla. A pesar de que las investigaciones arqueológicas se iniciaron ya en un momento tan temprano como la década de los 1840s, el dolmen de Menga, verdadero ‘buque insignia’ del sitio de los dólmenes de Antequera (listado como Patrimonio Mundial por UNESCO desde 2016) ha sido un gran desconocido hasta hace muy poco tiempo.En esta conferencia presentamos los principales resultados de las investigaciones científicas realizadas en los últimos ocho años en este magno monumento. Se prestará especial atención al estudio de las evidencias recogidas en el marco de las excavaciones realizadas entre 2005 y 2006, que ha supuesto un avance decisivo para la comprensión de los orígenes, la temporalidad, la biografía, la arquitectura y la significación social y cultural de este gran dolmen.Estas investigaciones se han llevado a cabo dentro de los proyectos “Biografías Megalíticas: El Paisaje Monumental de Antequera en Su Contexto Temporal y Espacial” y “Naturaleza, Sociedad y Monumentalidad: Investigaciones Arqueológicas de Alta Resolución del Paisaje Megalítico de Antequera”, financiadas dentro del Plan Nacional I+D de la Secretaría General de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad, y desarrollados entre 2014 y 2021.

Los Dólmenes de Antequera, Patrimonio Mundial de la Humanidad, en Los Reporteros

380 K suscriptores

2016. Los Dólmenes de Antequera y los espacios naturales de la Peña de los Enamorados y el Torcal de Antequera (Málaga), reconocidos como Patrimonio de la Humanidad el 15 de julio de 2016 en la reunión de la UNESCO en Estambul (Turquía), protagonizan el reportaje «Los pilares de la civilización». Los sepulcros megalíticos de Menga, Viera y El Romeral y los espacios naturales son objeto de visita y análisis, con recreaciones de las construcciones megalíticas. Declaraciones de Ángel Fernández y María José (guías del Conjunto Arqueológico Dólmenes), José Enrique Márquez (profesor de Prehistoria en UMA), Bartolomé Ruíz (director del Conjunto Arqueológico Dólmenes), Margarita Sánchez (profesora de Prehistoria en UGRA), María Cuesta (guía del Paraje Natural Torcal de Antequera), Dimas Martín (catedrático de Prehistoria), Mª Dolores Camalloh (profesora de Historia), Victoria Pérez (coordinadora del Centro de recepción del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera), Encarna, Remedios y José Viera (nietos del descubridor de los dólmenes de Viera y El Romeral), Jorge Alegre (Centro de iniciativas turísticas) y Jesús López (hostelero). Redactora Marisa Jurado [Programa «Los Reporteros», 7 de julio de 2016. Canal Sur Televisión] «El 19 de enero de 2015, la Junta de Andalucía entregó al Gobierno de España la propuesta del Sitio de los Dólmenes de Antequera para su inscripción en la Lista Representativa de Patrimonio Mundial, quien a su vez remitió el documento a UNESCO … cumple con todos los requisitos técnicos requeridos y del envío de una copia del expediente a ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), el organismo internacional que enviará a los evaluadores … El Sitio de los Dólmenes de Antequera se presenta como un bien cultural en serie formado por tres bienes culturales (los dólmenes de Menga y Viera y el tholos de El Romeral) y dos bienes naturales (La Peña de los Enamorados y El Torcal de Antequera). Se trata de una de las primeras integraciones conscientes de arquitectura y paisaje monumental de la Prehistoria Europea, derivada de unos pobladores neolíticos cuyo origen se remonta a comienzos del VI milenio ANE. … El Consejo de Patrimonio Histórico Español acordó, el … 28 de marzo de 2014, presentar ante UNESCO la candidatura del Sitio de los Dólmenes de Antequera en 2015, siendo la única que presenta España en esta anualidad. … Su declaración situaría a los Dólmenes de Antequera en el mapa de los grandes monumentos megalíticos del mundo, convirtiéndose en el primer bien de esta tipología declarado en la Europa Continental. …» Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/cultur… «La Zona Arqueológica de los Dólmenes de Antequera está formada por los dólmenes que le dan el nombre, así como por una serie de yacimientos directamente relacionados con esta necrópolis. La primera particularidad de esta necrópolis megalítica es que los tres sepulcros que la integran conservan el túmulo original, … La segunda gran característica es que entre sí, cada uno de ellos, presenta claras diferencias técnicas y formales, … El dolmen de Menga es una de las cumbres de la arquitectura adintelada en la prehistoria europea. Su grandiosidad radica … , en la creación de un espacio interno realmente asombroso que difícilmente encuentra parangón en otros casos del megalitismo europeo. … El dolmen de Viera, también está construido parcialmente en una elevación suave del terreno. En tal elevación o promontorio natural, se practicó, longitudinalmente, una zanja en cuyo interior se fueron colocando, verticalmente, los ortostatos. Sobre la parte superior de dichos ortostatos descansan las lajas de cubierta y todo el conjunto se cubre con un túmulo que alcanza los cincuenta metros de diámetro. La forma definitiva de la planta permite clasificarlo dentro del tipo «sepulcro megalítico de corredor». … En el dolmen del Romeral tenemos dos espléndidos ejemplos de cámaras realizadas con el recurso de la falsa cúpula. … en su construcción se empleó la mampostería como elemento principal de paredes y bóvedas (las lajas de piedra se reservaron sólo para las cubiertas y puertas). … un largo corredor de 26 metros, configurado por dos largos testeros con un manifiesto vuelo o inclinación, da acceso a través de una puerta muy elaborada, a una gran cámara funeraria. Se trata, sin duda, de uno de los mejores ejemplos de empleo de la técnica de falsa cúpula en la Prehistoria de la Península Ibérica. … Otro yacimiento incluido y en parte relacionado con el asentamiento del Cerro de Antequera por ocupar parte del espacio de éste, se corresponde con una villa romana cuyo elemento más destacado es la presencia de un ninfeo». Fuente y más información: http://www.iaph.es/patrimonio-inmuebl…

Investigaciones recientes en los grandes megalitos andaluces: Menga y Montelirio

6.2 Tholos de El Romeral

El tholos de El Romeral, (2) también llamado comúnmente dolmen de El Romeral o cueva de El Romeral, (3) es un monumento megalítico, declarado Patrimonio Mundial el 15 de julio de 2016 y Bien de Interés Cultural, situado en la ciudad española de Antequera (Málaga), formando parte del Sitio de los Dólmenes de Antequera. Se encuentra en el recinto segundo, a menos de 2 km de los dólmenes de Menga y Viera, justo en el eje entre el dolmen de Menga y la Peña de los Enamorados.

El tholos de El Romeral, también conocido como dolmen de El Romeral, es una de las joyas más singulares del megalitismo peninsular y una pieza esencial dentro del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. Construido hacia el 1800 a. C., durante la Edad del Cobre, este monumento representa una evolución técnica y simbólica dentro de la arquitectura funeraria prehistórica, diferenciándose notablemente de los más conocidos dólmenes de Menga y Viera, con los que forma un trío monumental declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2016. El Romeral, con su planta circular y su compleja estructura interna, encarna una transición entre la tradición megalítica del occidente europeo y modelos constructivos más desarrollados del ámbito mediterráneo.

A diferencia de Menga y Viera, que emplean ortostatos verticales y grandes losas planas para cubrir sus cámaras, El Romeral está construido mediante la técnica de falsa cúpula o bóveda por aproximación de hiladas, un método arquitectónico que consiste en superponer anillos concéntricos de piedras que van cerrándose progresivamente hasta formar una cubierta abovedada sin el uso de un verdadero arco. Esta técnica, de raíces orientales, evidencia contactos o influencias culturales diferentes a las del megalitismo atlántico, lo cual sugiere la existencia de circuitos de intercambio o transmisión de conocimientos arquitectónicos entre comunidades distantes.

El monumento consta de un largo corredor de más de 25 metros de longitud, realizado con muros de mampostería que contrastan con el uso de grandes bloques en los otros dólmenes de Antequera. Este pasillo conduce a una primera cámara circular cubierta mediante la técnica ya mencionada, y desde ella se accede, a través de un estrecho pasaje, a una segunda cámara más pequeña, también de planta circular. Ambas cámaras conservan su forma original y ofrecen una impresionante sensación de profundidad y sacralidad. El interior, silencioso y sombrío, favorece la percepción de un espacio ritual reservado, cargado de significado simbólico.

El uso del tholos como forma arquitectónica revela una sofisticación creciente en las prácticas funerarias de estas comunidades. A pesar de su cronología más reciente, El Romeral conserva la vocación ancestral de erigir monumentos duraderos para honrar a los muertos, aunque con una clara evolución en el diseño, que se aleja del modelo ortostático y se acerca a formas más elaboradas, probablemente vinculadas a una jerarquización social más marcada. De hecho, se considera que El Romeral podría haber sido utilizado para el enterramiento de élites o linajes dominantes, dada la complejidad de su construcción y su carácter diferenciador.

La orientación del tholos también lo distingue dentro del conjunto antequerano. Mientras que el dolmen de Menga se alinea hacia la Peña de los Enamorados y Viera se orienta hacia el este, en consonancia con la salida del sol, El Romeral mira hacia el norte, en dirección al paraje natural del Torcal de Antequera, una formación geológica de extraordinaria belleza e importancia simbólica. Esta orientación sugiere una intención deliberada de integrar el monumento en el paisaje circundante, estableciendo un vínculo espiritual o cosmológico con las montañas calizas del Torcal, que pudieron ser concebidas como morada de divinidades o ancestros.

El contenido arqueológico del monumento ha sido más escaso que en Menga, debido posiblemente a expolios antiguos o a un uso simbólico más ceremonial que funerario en sentido estricto. Aun así, se han documentado restos de enterramientos, así como ofrendas y elementos que confirman su carácter sagrado y su uso ritual. El Romeral, por tanto, no solo es un sepulcro, sino un espacio de transición entre lo terrenal y lo sobrenatural, donde se desarrollaban prácticas religiosas que articulaban el tiempo, la memoria y la comunidad.

En suma, el tholos de El Romeral representa un ejemplo excepcional de innovación arquitectónica dentro del megalitismo peninsular. Su estudio permite comprender la diversidad de expresiones culturales y religiosas en la Prehistoria reciente, así como las conexiones entre el occidente europeo y el Mediterráneo oriental. Su presencia en el conjunto de Antequera aporta un testimonio único de cómo las sociedades prehistóricas andaluzas desarrollaron una arquitectura funeraria monumental que no solo respondía a necesidades sociales, sino que reflejaba una profunda cosmovisión simbólica, vinculada al paisaje, a la muerte y a la trascendencia. El Romeral permanece como un umbral de piedra entre el mundo visible y el invisible, entre la vida y el más allá.

Vista exterior e interior. Foto: Olaf Tausch. CC BY 3.0. Ver fotos mayor tamaño. Foto exterior y foto interior.

Estructura del dolmen del Romeral (Antequera).

Es singular por su tipología de cúpula por aproximación de hiladas (vinculada a la tradición mediterránea) y atípico por su doble orientación hacia la sierra de El Torcal (vinculación geográfica) y los ortos solares en el mediodía del solsticio de invierno (vinculación astronómica). Está compuesto por un corredor adintelado de sección trapezoidal y 4 m de longitud, construido con grandes lajas y piedras pequeñas. Al fondo se encuentran dos cámaras circulares, la primera de mayor diámetro que la segunda, destinada a las ofrendas y con una piedra de altar; construidas con pequeñas piedras salientes en cada hilada respecto a la inferior, con lo que se consigue una sección abovedada aunque al final el sistema se complete en su clave con una cobija. El conjunto se cubre con un túmulo de 75 m de diámetro, rodeado por un perímetro de cipreses.

Cierre de la bóveda por aproximación de hiladas. Olaf Tausch – Trabajo propio. CC BY 3.0.

Su valor cultural universal excepcional estriba en su orientación anómala, apuntando hacia la sierra de El Torcal. Esta singularidad es detectada por el arqueoastrónomo Michael Hoskin tras medir más de dos mil dólmenes por el Mediterráneo, quedando documentada en su obra Tumbas, templos y sus orientaciones: una nueva perspectiva sobre la Prehistoria del Mediterráneo (2001).

6.3 Dolmen de Viera

El dolmen de Viera es un monumento megalítico, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco el 15 de julio de 2016 y Bien de Interés Cultural, situado en la ciudad española de Antequera (Málaga), formando parte del Sitio de los Dólmenes de Antequera. Se encuentra en el recinto primero junto al dolmen de Menga, en la zona monumental denominada Campo de los Túmulos.

El dolmen de Viera, también conocido como tumba de los hermanos Viera en honor a sus descubridores a principios del siglo XX, es uno de los tres monumentos que componen el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, junto con Menga y El Romeral. Aunque históricamente ha permanecido en un discreto segundo plano frente a la espectacularidad de Menga o la complejidad arquitectónica de El Romeral, el dolmen de Viera ofrece un testimonio notable del megalitismo clásico del sur peninsular, tanto por su fidelidad a los modelos atlánticos como por su cuidadosa ejecución técnica y su valor arqueológico.

Este dolmen fue construido entre el 3500 y el 3000 a. C., en pleno Neolítico final, y responde a un esquema arquitectónico tradicional: un largo corredor de ortostatos conduce a una cámara funeraria rectangular, techada por grandes losas planas, todo ello cubierto en origen por un túmulo de tierra y piedras que apenas se conserva en la actualidad. La cámara mide aproximadamente 2 metros de lado, y el corredor se extiende más de 20 metros, alineado de forma precisa hacia el este, lo que permite la entrada directa de los rayos del sol durante los equinoccios. Esta orientación solar es uno de los rasgos más destacados de Viera, y lo vincula simbólicamente con el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, además de responder a un patrón común en muchas culturas megalíticas europeas.

El uso de grandes bloques de piedra, dispuestos con notable regularidad, demuestra un profundo conocimiento de las técnicas constructivas del momento y una organización social capaz de planificar y ejecutar obras de considerable envergadura. Aunque más modesto que Menga, el dolmen de Viera refleja una mentalidad compartida por las comunidades neolíticas del occidente europeo: la necesidad de marcar el espacio con monumentos duraderos, capaces de reunir a los vivos en torno a los muertos y de perpetuar la memoria de los ancestros.

Las excavaciones en su interior han revelado restos humanos y elementos de ajuar funerario que confirman su función sepulcral, probablemente colectiva. Es posible que se utilizara durante varias generaciones, como espacio funerario compartido por una comunidad agrícola y sedentaria. La solidez de su estructura y su integración en el paisaje circundante refuerzan su papel como hito territorial y como punto de referencia espiritual para la población de la zona.

El dolmen de Viera se erige, así, como una pieza fundamental dentro del conjunto antequerano, representando la vertiente más ortodoxa y atlántica del megalitismo, frente a las innovaciones tipológicas de Menga o El Romeral. Su simplicidad formal no debe confundirse con pobreza simbólica; al contrario, su orientación astronómica y su perfecta alineación con los ritmos solares revelan una cosmovisión estructurada, donde la muerte no era un final, sino un paso más en un ciclo natural ordenado por el sol, las estaciones y la tierra.

En definitiva, el dolmen de Viera, silencioso y sobrio, encarna la esencia del megalitismo clásico: una arquitectura de la permanencia, del rito y de la memoria. Su estudio nos permite comprender mejor el pensamiento de las sociedades prehistóricas del sur ibérico, para las cuales la piedra, el sol y el paisaje formaban una unidad simbólica a través de la cual se articulaban el tiempo, la muerte y la comunidad. Frente al carácter monumental de Menga y la sofisticación técnica de El Romeral, Viera nos habla de la raíz común de todos ellos: el deseo humano de trascender, de dejar huella y de inscribir la vida en la eternidad del paisaje.

- Ministerio de educación, Cultura y Deporte

- Ficha de la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, elaborada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

- Fernández Ruiz, Juan; Márquez Romero, José Enrique (2010). Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, ed. Dólmenes de Antequera. Guía oficial del conjunto arqueológico. p. 62. Consultado el 20 de abril de 2017.

- García Sanjuán, Leonardo (2010). «Introducción». Las grandes piedras de la Prehistoria. Sitios y paisajes megalíticos de Andalucía (Junta de Andalucía. Consejería de Cultura): 19.

- Decreto 25/2009, de 27 de enero, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, el ámbito arqueológico de los Dólmenes de Antequera (Málaga). BOJA 18.02.09

Antequera – Viera dolmen. Foto: Andrzej Otrębski. CC BY-SA 3.0.-

Estructura del dolmen de Viera

Es el prototipo de sepulcro de corredor (vinculado a la tradición atlántica) construido con ortostatos y cobijas y orientado hacia el amanecer del sol en los equinoccios. Posee una cámara cuadrada (210 cm de altura y 180 cm de ancho), al final de los 21 metros de corredor (185 cm de altura y 120 cm de ancho). Algunos ortostatos del tramo norte exterior del corredor de Viera aparecen decorados por oquedades o “cazoletas” muy típicas del arte esquemático; en el interior se aprecian restos de pintura rojiza y óxido. La estructura del dolmen se cubre con un túmulo de 50 m de diámetro, como el dolmen de Menga.

Un ortostato es un bloque o losa vertical, adornada o no, que forma la hilada inferior de un muro. En un dolmen neolítico, los ortostatos forman parcial o totalmente las paredes del monumento funerario megalítico y soportan las losas de la cobertera.

Historia del dolmen de Viera (Antequera).

Construido en el 3510-3020 a. C. aprox. (Neolítico), fue descubierto en febrero de 1903 por los hermanos José Viera Fuentes y Antonio Viera Fuentes, funcionarios del Ayuntamiento de Antequera, quienes lo llamaron inicialmente la Cueva Chica, en contraposición a la cueva de Menga, de mayores dimensiones; posteriormente el arqueólogo Manuel Gómez-Moreno Martínez la denominará “dolmen de Viera” en honor a estos hermanos.

La primera intervención de restauración documentada tiene lugar en 1941 de manos del arquitecto Francisco Prieto-Moreno y Pardo -Arquitecto Conservador de la Alhambra y Arquitecto de Zona de Bellas Artes del Ministerio de Educación-, consistente en la limpieza del corredor, la creación de tres escalones de bajada para facilitar el acceso, la reconstrucción de los taludes con piedras y el arreglo de la cancela para su cierre.

Su última intervención, de manos del arquitecto Ciro de la Torre Fragoso, data del año 2004 cuando, con objeto de resolver los problemas de conservación debido a las filtraciones por el túmulo, se consolidan las estructuras, mejoran los drenajes y se genera una nueva imagen exterior a partir del recrecido del túmulo y la formalización del atrio, que es la que se percibe actualmente.

Valor cultural: Es el prototipo de dolmen de la península ibérica, orientado al amanecer del sol en los equinoccios de primavera y otoño, de modo que la luz del sol entra estos días hasta el borde de la cámara mortuoria, dando lugar a los rituales del paso de la vida a la muerte, de la luz a la oscuridad. De este modo, queda marcado en piedra el centro de los recorridos extremos del sol entre los equinoccio de primavera otoño, apareciendo las cuatro estaciones, tan importantes para las comunidades agrícolas del Neolítico de las tierras de Antequera, constructoras de estos megalitos. Este fenómeno ha sido estudiado por el arqueoastrónomo Michael Hoskin en su obra Tumbas, templos y sus orientaciones: una nueva perspectiva sobre la Prehistoria del Mediterráneo (2001).

Dolmen de Viera in Antequera, Provinz Málaga, Spanien (España). Olaf Tausch – Own work. CC BY 3.0.

Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Dolmen de Viera.

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Dolmen de Viera.- Video inmersivo 360º desde el interior del Dolmen de Viera. Banco de Imágenes del Patrimonio Cultural. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

- Junta de Andalucía. Tour virtual de los Dólmenes de Antequera

- Documental de los servicios informativos de TVE: PASTOR, Ana; CALVO, Ana (prod.); MONTERO, Matías (dir.) (2016): La mirada de los dólmenes. Programa “Crónicas”, emitido el 31-03-2016

- Documental de los servicios informativos de Canal Sur TV: BARRIO, Rodrigo del (prod.), CÁTEDRA . Luis (ed.) (2016): Los pilares de la civilización. Programa ”Los reporteros”, emitido el 07-07-2016, a partir del minuto 25:20

- Documental «Arqueomanía»ː NAVARRO, Manuel (prod.); PIMENTEL, Manuel (dir.). «Antequera. Un imperio del neolítico» emitido en La 2 de TVE el 7 de abril de 2021

Tholos micénico del Tesoro de Atreo. Foto: LoopZilla. CC BY-SA 3.0.

Estructura del El tesoro de Atreo

La tumba está excavada en la ladera de una colina. Está formada por una sala semi-subterránea de planta circular, con un falso arco de alzado ojival. Con una altura interior de 13,5 m y un diámetro de 14,5 m, fue la cúpula más alta y ancha del mundo durante más de mil años hasta la construcción del templo de Mercurio en Bayas y el Panteón en Roma. Se tuvo mucho cuidado en el posicionamiento de las enormes piedras, para garantizar la estabilidad de la bóveda a lo largo del tiempo para que soportase la fuerza de compresión de su propio peso. Esto dio una superficie interna perfectamente alisada, sobre la cual se podía disponer una decoración de oro, plata y bronce. La sala se construyó cavando verticalmente en la ladera, como un pozo, y luego amurallando y cubriendo el espacio con piedra desde el nivel del piso de la cámara, y finalmente rellenando la tierra desde arriba. Los niveles de sillería se colocaron en anillos de modo que cada nivel sucesivo se proyectara en voladizo un poco más hacia el interior, hasta que solo quedó una pequeña abertura en la parte superior. Sobre la entrada hay un hueco abierto en forma de triángulo. Este espacio, que se conoce como triángulo de descarga, está destinado a canalizar el peso de la estructura desde el dintel hacia los lados del hueco, evitando que el dintel se rompa debido a la presión. (Ver ref: Neer, Richard T. (2012). Greek art and archaeology : a new history, c. 2500-c. 150 BCE. New York, NY: Thames & Hudson.).

Se ingresa al tholos desde un dromos de 36 metros de largo y con paredes de piedra seca. Un corto pasaje conduce desde la cámara del tholos a la cámara de enterramiento real, que fue excavada en una forma casi cúbica.

El portal de entrada al túmulo estaba ricamente decorado: medias columnas en piedra caliza verde con motivos en zigzag en el eje,4 un friso con rosetas sobre el arquitrabe de la puerta, y decoración en espiral en bandas de mármol rojo que cerraban la abertura triangular sobre un arquitrabe. Algunos segmentos de las columnas y de los arquitrabes fueron retirados por Lord Elgin a principios del siglo XIX y ahora están en el Museo Británico. (Ver: British Museum Collection).

Los capiteles están influenciados por ejemplos del Antiguo Egipto; uno está en el Museo de Pérgamo, en Berlín como parte de Antikensammlung Berlín. Otros elementos decorativos fueron incrustados con pórfido rojo y alabastro verde, un lujo sorprendente para la Edad del Bronce.

Agamenón (en griego antiguo, Ἀγαμέμνων Agamémnôn) es uno de los más distinguidos héroes de la mitología griega cuyas aventuras se narran en la Ilíada de Homero. Hijo del rey Atreo de Micenas y de la reina Aérope, fue hermano de Menelao.

La llamada «Máscara de Agamenón». Descubierta por Heinrich Schliemann en 1876 en Micenas. Se desconoce a quién representa. Foto: DieBuche. CC BY-SA 3.0.

Interior. Foto: Carlos M Prieto – flickr.com. CC BY 2.0.

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tesoro de Atreo.

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tesoro de Atreo.

- «Tesoro de Atreo» (en inglés). Structurae.

- Treasury of Atreus 360° Interactive virtual tour

- A different light inside Treasury of Atreus

8. Dólmen de la Cueva de Daina

La Cova d’en Daina, también conocida como Cueva de Daina en castellano, es uno de los monumentos megalíticos más representativos y mejor conservados de la provincia de Girona, en el noreste de Cataluña. Se trata de un dolmen de tipo sepulcro de corredor, construido en granito entre aproximadamente el 2700 a. C. y el 2200 a. C., en pleno Neolítico final o Calcolítico, por comunidades agrícolas y ganaderas que ya habían desarrollado una cierta complejidad social y ritual.

Este monumento se encuentra en el término municipal de Romanyà de la Selva, en la comarca del Baix Empordà, y forma parte del rico patrimonio megalítico del macizo de Les Gavarres. El dolmen está formado por un corredor estrecho que da acceso a una cámara funeraria de planta casi circular, construida con ortostatos de granito (grandes losas verticales) y cubierta con una losa superior. El conjunto estaba originalmente rodeado por un anillo de piedras dispuestas en círculo —un crómlech o peristalito— que delimitaba el espacio sagrado del sepulcro y reforzaba su carácter ceremonial. Esta estructura circular lo convierte en uno de los pocos dólmenes catalanes con un cromlech conservado, lo que le confiere un alto valor arqueológico y simbólico.

Según la Generalitat de Catalunya, la Cova d’en Daina fue utilizada como tumba colectiva, en la que se depositaban los cuerpos de varios individuos, posiblemente miembros de un mismo grupo familiar o clan, acompañados de ajuares funerarios como cerámica, puntas de flecha, útiles líticos y colgantes. Estas ofrendas tenían un claro valor simbólico y espiritual, relacionadas con la creencia en una vida después de la muerte y con el culto a los antepasados.