Reconstrucción moderna de Cartago. El puerto circular en el frente es el cothon, el puerto militar de Cartago, donde estaban anclados todos los buques de guerra de Cartago (birremes).

Dibujo: damian entwistle – originally posted to Flickr as tunis carthage museum representation of city. Representation of the Punic city in the Carthage National Museum-. CC BY-SA 2.0. Original file (2,814 × 1,697 pixels, file size: 1.32 MB).

Fenicia es el nombre de una antigua región de Oriente Próximo, cuna de la civilización fenicio-púnica, que se extendía a lo largo del Levante mediterráneo, en la costa oriental del mar Mediterráneo. Se llamaba kanaʕan

Φοινίκη o Phoiníkē. Su duración cronológica está encuadrada entre el 1200 a.C hasta el 539 a.C. Su territorio abarcaba desde la desembocadura del río Orontes al norte, hasta la bahía de Haifa al sur, comprendiendo áreas de los actuales Israel, Siria y Líbano, una región denominada antiguamente Canaán, con cuya denominación se engloba muy a menudo en las fuentes.Ver ref. «González Blanco, Antonino El mundo púnico: historia, sociedad y cultura». Editora Regional de Murcia, 1994, ISBN 84-7564-160-1, p. 63.

Sus capitales fueron Biblos (1200-1000 a. C.) y Tiro (1000-539 a. C.). Mientras que Biblos se convierte al pricipio en el centro predominante, sobre el 1200 a.C; es sobre el 814, la ciudad de Tiro, pasa a ocupar la capitalidad. Tiro, bajo el reinado de Hiram I de Tiro, se convierte en el centro predominante; y sobre el 539 a.C Ciro II el Grande conquista Fenicia.

Conocidos como hábiles navegantes y comerciantes, los fenicios jugaron un papel crucial en la historia del mundo antiguo, difundiendo su cultura y su alfabeto por todo el Mediterráneo. Este trabajo pretende explorar la historia, la cultura, la religión, el comercio, la expansión, el legado y la importancia histórica de los fenicios de manera detallada.

Los fenicios fueron un pueblo semita originario de la región que hoy corresponde al Líbano, cuya principal ciudad fue Tiro. Este pueblo destacó por sus habilidades como navegantes y comerciantes, desarrollando una vasta red de intercambios en el Mediterráneo que les permitió convertirse en uno de los grandes intermediarios culturales y económicos de la antigüedad. Su sociedad estaba organizada en ciudades-estado independientes como Tiro, Sidón y Biblos, desde donde impulsaron expediciones marítimas que resultaron en la fundación de numerosas colonias. Entre estas colonias destacó Cartago, fundada en el siglo IX a.C., que con el tiempo se convirtió en el principal centro de poder del mundo fenicio en el Mediterráneo occidental. Además de Cartago, los fenicios establecieron importantes enclaves comerciales y portuarios como Gadir (actual Cádiz) en la península ibérica, Malaka (Málaga), Ebusus (Ibiza) y Lixus en el norte de África. Estas colonias no solo sirvieron como bases comerciales, sino también como puntos estratégicos que facilitaron la expansión de sus rutas marítimas y el intercambio de bienes como metales, textiles, vidrio y productos agrícolas. Su influencia en el Mediterráneo fue decisiva, dejando un legado cultural y económico que se percibe incluso después de su decadencia y la transformación de Cartago en un actor autónomo.

Ubicación de Cartago y esfera de influencia cartaginesa antes de la Primera Guerra Púnica (264 a.C.). Fuente: Elaboración propia, basada en Putzger Atlas und Chronik zur Weltgeschichte, Berlín, 2002. Author: BishkekRocks-. Dominio público.

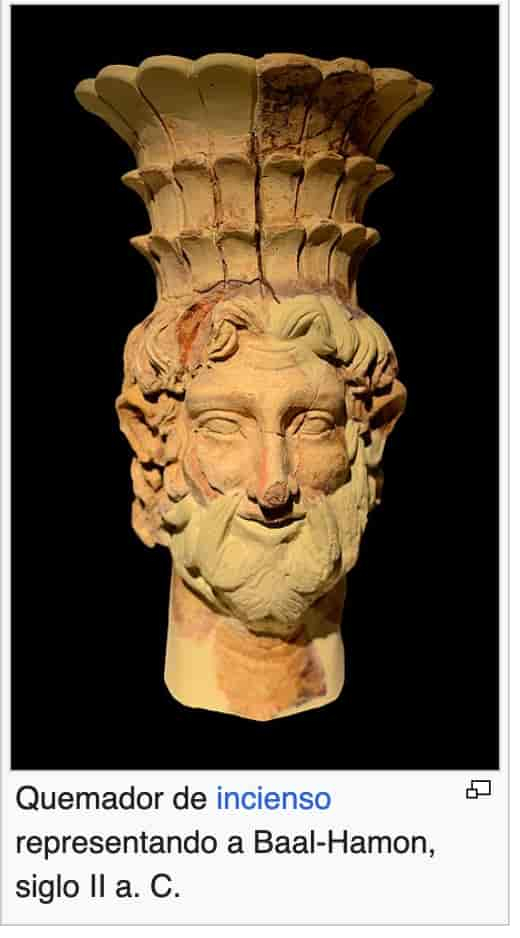

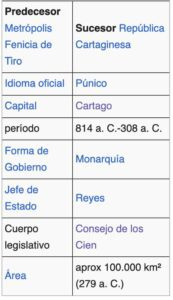

El estado púnico

El Estado púnico, también conocido al inicio de su historia como República cartaginesa y en su etapa final como Imperio cartaginés (púnico: 𐤒𐤓𐤕𐤟𐤇𐤃𐤔𐤕, pronunciación reconstruida *Qart-Ḥadašt, lit. «Ciudad nueva»; latín: Carthāgō), (2) fue una civilización de la Antigüedad clásica que comprendía la ciudad de Cartago y sus territorios dependientes, desde lo que hoy es Túnez, hasta el norte de África occidental, hasta el centro-sur de la Europa meridional (península Ibérica e islas del entorno de la península itálica).

Representación SVG de un estandarte cartaginés, basado en las ilustraciones de Richard Hook para el libro de Terence Wise «Armies of the Carthaginian Wars, 265 – 146 BC» 1982 Osprey Publishing, Oxford. Reconstrucciones anteriores mostraban un dispositivo circular en lugar del disco y luna creciente, probablemente debido a la malinterpretación de fuentes. RedTony. CC BY 3.0.

Fundada alrededor del año 814 a. C. como una colonia de Tiro, fue una de las ciudades más ricas y poderosas de la antigüedad y centro de un importante imperio comercial y marítimo que dominó el Mediterráneo occidental hasta la mitad del siglo III a. C. Su idioma, cultura (literatura, arte) y religión provinieron de los fenicios.

La ciudad de Cartago, fundada alrededor del 814 a. C., fue inicialmente una colonia fenicia (la palabra latina pūnĭcus ‘púnico’ significaba «fenicio», término que deriva del latín arcaico *poinikos y a su vez del griego Φοίνικες, phoínikes) que, tras la decadencia de su metrópoli (Tiro –incorporada al Imperio neobabilónico en el 573 a. C.–), se independizó y desarrolló una alianza o liga con otras ciudades púnicas del Mediterráneo occidental basada en la hegemonía de Cartago, la cual finalmente terminó integrando estas ciudades a sus dominios. Los cartaginenses se habrían denominado a sí mismos 𐤊𐤍𐤏𐤍𐤉, kenaʿani, (palabra emparentada con el término canaaneos). Su forma de Estado evolucionó desde una tiranía con ciertas características monárquicas, hasta un sistema plenamente republicano. (3) (4) La extensión territorial de sus dominios formaron lo que se conoce como el Imperio púnico o cartaginés.

La ciudad de Cartago tuvo una población estimada de 400.000 habitantes en el 220 a.C, con una superficie estimada de 650.000 km2. Fue conquistada por el Imperio Romano y anexionada a sus dominios sobre el 146 a.C.

En sus inicios su territorio comprendía únicamente la ciudad y una pequeña área a su alrededor, lo que obligó a los cartagineses a especializarse en el comercio marítimo para asegurarse las materias y recursos necesarios para la subsistencia. A partir del siglo VI a. C., los cartagineses fueron ocupando gradualmente la región que hoy identificaríamos con Túnez, que constituiría el corazón de la nación. Partiendo de esta área, que se suele denominar metropolitana, se expandieron para crear entre los siglos V y III a. C. un gran imperio mercantil. En su expansión absorbieron las factorías y ciudades fundadas por los fenicios y establecieron otras nuevas en Hispania, Sicilia, Cerdeña, Ibiza y en el norte de África, consolidando además su poder sobre las regiones de Numidia y Mauritania. Para el año 300 a. C., a través de su vasto mosaico de colonias, estados vasallos y estados satélites, Cartago controlaba el territorio más grande de la región, incluyendo la costa del noroeste de África, el sur de Iberia (España, Portugal y Gibraltar) y las islas de Sicilia, Cerdeña, Córcega, Malta y el archipiélago balear. (5).

Entre las ciudades más grandes y ricas del mundo antiguo, la estratégica ubicación de Cartago permitía el acceso a abundantes tierras fértiles y a importantes rutas comerciales marítimas. Su extensa red mercantil llegaba hasta Asia Occidental, África Occidental y el norte de Europa, brindándole un complejo conjunto de mercancías provenientes de todo el mundo antiguo, además de lucrativas exportaciones de productos agrícolas y bienes manufacturados. Este imperio comercial era protegido por una de las mayores y más poderosas armadas del Mediterráneo antiguo, y por un ejército compuesto en gran medida por mercenarios y personal de apoyo extranjeros, especialmente íberos, baleáricos, galos celtas, sicilianos, italianos, griegos, númidas y libios.

Como el poder dominante en el Mediterráneo occidental, Cartago inevitablemente entró en conflicto con vecinos y rivales, desde los nativos bereberes del norte de África hasta la naciente República romana. (6) Su crecimiento territorial y comercial causó por todo el Mediterráneo diversas guerras con las polis griegas. En esta época Cartago alcanzó su apogeo como la primera potencia económica y militar del Mediterráneo occidental. Tras siglos de conflicto con los Griegos Sicilianos, a finales del siglo III a. C.. entró en contacto con la otra gran república de su tiempo, Roma, la cual también estaba inmersa en un gran proyecto de crecimiento territorial. Las aspiraciones opuestas de ambas repúblicas provocaron el odio y una gran rivalidad entre ambos pueblos. Su enfrentamiento se materializó en tres conflictos, las guerras púnicas, que son consideradas como las más trascendentes de la Antigüedad clásica. Cartago resultó derrotada en cada guerra y los enfrentamientos no cesaron hasta el desmantelamiento de la República de Cartago y la destrucción de su capital en el 146 a. C. (7) (8).

A pesar del carácter cosmopolita de su imperio, la cultura y la identidad de Cartago siguieron arraigadas en su herencia fenicio-cananea, aunque en una variedad localizada conocida como púnica. Al igual que otros pueblos fenicios, su sociedad era urbana, comercial y orientada a la navegación marítima y el comercio; esto se ve reflejado en parte en sus innovaciones más famosas, entre ellas la producción en serie, el vidrio transparente, el trillo y los puertos llamados cothones. Los cartagineses eran famosos por su destreza comercial, sus ambiciosas exploraciones y su singular sistema de gobierno, que combinaba elementos de las democracias, la oligarquía y el republicanismo, incluyendo ejemplos modernos de controles y equilibrios.

Historia

Orígenes

Hasta la llegada de los fenicios a finales del II milenio a. C., las costas de Mauritania, Numidia y Libia fueron un territorio apartado de la civilización, escasamente poblado, sin grandes asentamientos y ajeno a la cultura del bronce. El establecimiento de factorías y colonias fenicias representó el primer contacto con una cultura superior, siendo incierto el momento inicial de este proceso.

Los fenicios en sus exploraciones y empresas comerciales, fundaron numerosas factorías y colonias en el norte de África, en Iberia y en las grandes islas del Mediterráneo occidental, cubriendo todo el litoral hasta Mogador. Algunas de ellas fueron el origen de ciudades como Útica, Medjerda, Hippo Regius, (Annaba), Tapso, (Ras Dimas), Lixus, Caralis, (Cagliari), Gadir, (Cádiz), o Motia. (9) Una de estas ciudades fue Cartago, situada estratégicamente en una península cerca de la actual ciudad de Túnez. A través de la acción comercial e influencia colonial fenicia, la vida urbana penetró en el litoral mauritano y númida, además del desarrollo intensivo de la agricultura con la introducción de la vid, el olivo y posteriormente el uso del hierro.

Existen numerosas fechas expuestas por los historiadores clásicos sobre la fecha fundacional de Cartago. (10) (11) (12) (13). La leyenda clásica cuenta que fue la princesa Dido quien la fundó en el año 814 a. C.. El consenso actual es afirmar que la ciudad fue fundada entre los años 825 a. C. y 820 a. C. (14)

Mapa de Fenicia y ubicación de Tiro. Alvaro qc. CC BY 3.0.

En la época de los primeros establecimientos fenicios, África del Norte estaba ocupada por importantes poblaciones libias, cuya continuidad con los bereberes del Magreb ha sido defendida por Gabriel Camps. Ha considerado que hubo un hiato cronológico muy importante y sobre todo oleadas de invasiones sucesivas demasiado numerosas como para no haber dejado huella en las poblaciones locales de forma perdurable. Los egipcios designaban a los libios con el nombre de Libu desde el siglo XIII a. C., como las poblaciones situadas inmediatamente al oeste de su territorio. (15)

El origen de las poblaciones libias ha sido relatado por muchas leyendas y tradiciones, más o menos fantasiosas, algunos le atribuyen un origen medo, incluso persa, según Procopio de Cesárea. (16) Mejor informado, Salustio evoca el origen de los libios en su Guerra de Yugurta. (15) Estrabón describió las diferentes tribus, los diversos nombres no entrañan necesariamente una distinción étnica y no remiten, por consiguiente, a una unidad del poblamiento de esta región en el momento de la llegada de los fenicios. (17)

Hegemonía entre los púnicos y rivalidad con los helenos

La caída de Tiro en el siglo VII a. C. ante los asirios originó la huida de gran parte de su población hacia Cartago. Después de este suceso la ciudad gozó de un importante incremento demográfico, que a partir de entonces iniciaría la fundación de sus propias colonias como Eibshim en el 653 a. C.(Ibiza).

Rutas comerciales fenicias. PhoenicianTrade EN.svg: DooFi derivative work: Rowanwindwhistler – PhoenicianTrade EN.svg: DooFi. CC BY-SA 3.0. Original file (SVG file, nominally 2,000 × 1,000 pixels).

Cartago heredó y alentó la rivalidad entre fenicios y griegos, una situación de conflicto provocada por la competencia comercial y que originó el surgimiento de áreas de expansión preferentes para unos y otros estados. Los primeros datos concretos acerca del conflicto entre fenicios y griegos se remontan a la expulsión de los fenicios de todas sus factorías en Creta y Chipre. Desde allí los helenos pusieron pie en Egipto, creando varias colonias en la Cirenaica. Los griegos de Cirene se consolidaron en el siglo VII a. C. como los grandes rivales iniciales por su ubicación en medio de la ruta africana hacia Fenicia. Las zonas de influencia de Cartago y Cirene fueron establecidas después de sangrientas guerras en la parte oriental de la Gran Sirte. (18)

Tiro volvió a ser conquistada en el 573 a. C. por los babilonios. (19) Con la progresiva debilidad de las metrópolis fenicias y la disminución de su influencia, los griegos se vieron libres de competencia y aprovecharon la situación para seguir colonizando las costas mediterráneas sin oposición alguna. Paralelamente, las relaciones comerciales entre las colonias fenicias occidentales se reforzaron, motivadas por la necesidad de seguir comerciando. (20)

En esta época los griegos se extendieron rápidamente por el sur de Italia y ocuparon la mayor parte de la Sicilia oriental. En muchos lugares su colonización absorbió o destruyó los pequeños establecimientos comerciales fenicios. Hay notables ejemplos de la expansión griega en el Mediterráneo en estas fechas, como las fundaciones de Selinunte (628 a. C.), Marsella (604 a. C.) o Agrigento (580 a. C.). Pero todos estos progresos se detuvieron repentinamente a finales del siglo VI a. C., según Theodor Mommsen, debido al ascenso del poder de Cartago. (21)

Mapa de colonias griegas marcadas en rojo y en amarillo las colinias fenicias. Mapa por: Gepgepgep. CC BY-SA 3.0. Necesaria su visualización a tamaño completo. Original file (2,836 × 1,616 pixels, file size: 1.73 MB).

A principios del siglo VI a. C., Cartago se erigió como potestad defensora militar y comercial del resto de las colonias fenicias, con la creación de una liga o confederación marítima que empezó a actuar como un instrumento y base de su poder naval. (22) (23). Durante los siglos siguientes, el control de las metrópolis fenicias sucesivamente por Babilonia y el Imperio persa, permitió a Cartago asumir el liderazgo sobre los fenicios occidentales, constituyendo sus propias redes comerciales con áreas preferentes. La agrupación de los púnicos en torno al poder de Cartago dio lugar al surgimiento de un imperio comercial en el norte de África, Tripolitania, Argelia, Marruecos y lugares de anterior implantación fenicia, como el sur de la península ibérica y Cerdeña. Desde mediados del siglo VI a. C. la situación entró en una nueva fase, en la que Cartago reforzó sus lazos con el mundo etrusco y afirmó su control sobre los asentamientos fenicios de Cerdeña y del litoral occidental de Sicilia. Estos hechos propiciaron el desarrollo demográfico y económico de los enclaves púnicos que hasta entonces, incluyendo los situados en Sicilia y que Tucídides describe, no eran más que simples factorías de comercio. Cartago inició un sistema de conquistas territoriales para frenar la expansión griega, fomentando la colonización y resistencia fenicias. Los cartagineses iniciaron una política más agresiva contra los helenos que se concretó con el comienzo de los primeros ataques contra las colonias griegas occidentales, apoyándose en alianzas con comunidades indígenas. (21)

Los intentos cartagineses de parar la expansión griega y su determinación para ampliar su área de influencia provocaron continuos choques militares con los polis griegas. En el año 579 a. C. los cnidios y los rodios quisieron establecerse en Lilibea en medio de las colonias fenicias de Sicilia, fueron rechazados por una alianza de nativos y púnicos. En la batalla de Alalia, uno de los combates navales más antiguos que menciona la historia, se enfrentaron focenses con etruscos y cartagineses en el 535 a. C., obligando a los focenses a dejar Córcega y establecerse en la costa de la Lucania. (24) Además restringieron los mares a las ciudades griegas con los tratados entre Etruria y Cartago y en el tratado descrito por Polibio del año 509 a. C., entre Cartago y la naciente República romana. Con todo esto, Cartago afirmó definitivamente su control en el Mediterráneo central y sur-occidental. (4)

Cartago combinó su política defensiva con la búsqueda de nuevos recursos naturales, iniciando la explotación de los recursos pesqueros de los litorales, fabricando salazones y explotando salinas para exportar el garum. Se crearon numerosas factorías y colonias, exportando marfil, oro, estaño, púrpura y esclavos, e introduciendo entre los indígenas sus mercancías: vidrios, cerámicas, objetos de bronce o hierro, y tejidos de púrpura. Continuaron la labor civilizadora de los fenicios, con la difusión de la cultura púnica, como el alfabeto, la lengua y la religión. Durante el periodo de la influencia púnica en el norte de África, su población experimentó un proceso modernizador, extendiéndose los cultivos de la vid, el olivo, el trigo o la higuera, y la introducción de nuevas técnicas, como el arado de reja triangular forjado en hierro. Todo ello propició un aumento del desarrollo económico, demográfico y cultural. Indirectamente, los éxitos de Cartago y su poder favorecieron la aparición de hegemonías entre las ciudades griegas como forma de organizar la defensa común y la consolidación de algunos gobernantes autoritarios ante la amenaza cartaginesa.

Anexo: La batalla de Alalia (hacia 537 a. C.)

Fue un combate naval entre cartagineses, aliados con los etruscos, contra los griegos de la colonia focense de Alalia (actual Aleria), situada al este de Córcega.

Causas. La presión del Imperio aqueménida sobre el reino de Lidia había desviado los intereses griegos hacia el Mediterráneo Occidental, donde florecían sus colonias comerciales como Emporion (Ampurias) o Massalia (fundada hacia 600 a. C.). Con el este de Sicilia y el sur de Italia (conocida como Magna Grecia) aseguradas, los griegos decidieron asegurar la ruta entre el estrecho de Mesina y el golfo de León estableciendo la colonia de Alalia en Córcega. En el año 547 a. C., muchos de los griegos de Focea (Asia Menor) que huían de las tropas persas que acababan de conquistar su ciudad emigraron hacia las colonias occidentales, recalando en su mayor parte precisamente en Alalia.

Mapa del Tirreno con algunas ciudades etruscas, griegas y fenicio-púnicas. Lugar de la batalla de Alalia, 540 a.C. MM at it.wikipedia. CC BY-SA 3.0.

Por su parte, los cartagineses, a las órdenes de la familia de los magónidas, se hallaban asimismo en un proceso de expansión. Crearon auténticas ciudades en Ispanim o Hispania, donde antes sólo había factorías fenicias (como Gadir, Sexi o Malaka), si bien existen teorías que hablan de que los cartagineses barrieran Tartessos por aliarse con los griegos; y abriendo nuevas rutas comerciales hacia el Atlántico. Los cartagineses también estaban presentes en el oeste de Sicilia (en creciente competencia con los griegos) y en la isla de Cerdeña, por lo que interpretaron la presencia griega en Córcega como una amenaza para sus intereses. Los etruscos, asentados en el norte de Italia, también recelaban del tráfico griego frente a sus costas y pronto sellaron una alianza con Cartago.

La batalla. La flota etrusco-cartaginesa (estimada entre 100 y 120 naves) se dirigió a Alalia con la intención de destruirla, bajo el pretexto de que se trataba en realidad de un nido de piratas. A ella se enfrentó una escuadra focense de apenas 60 naves (probablemente penteconteras, provistas de 48 remos y 2 timones, ya que la trirreme aún no estaba muy extendida). Los griegos consiguieron suplir la inferioridad numérica con su superioridad táctica, por lo que lograron destruir la flota enemiga.

Sin embargo, este resultado fue en realidad una derrota vergonzosa para los griegos, cuyas pérdidas fueron tan cuantiosas que hubieron de renunciar a su política expansionista. Según Heródoto, cuarenta de las sesenta naves focenses fueron destruidas, y de las restantes muchas quedaron dañadas. Las pérdidas etrusco-cartaginesas no se mencionan.

Los focenses eran griegos. Eran originarios de Focea, una ciudad-estado griega ubicada en Asia Menor, en la región de Jonia (actual Turquía). Los focenses fueron conocidos como navegantes y colonizadores destacados, estableciendo colonias importantes en el Mediterráneo occidental, como Massalia (la actual Marsella, en Francia) y Emporion (actual Ampurias, en España).

La batalla de Alalia (540 a.C.) es uno de los episodios más famosos asociados con los focenses. En esta confrontación naval, los focenses, que intentaban mantener sus rutas comerciales en el Mediterráneo occidental, se enfrentaron a una coalición de etruscos y cartagineses. Aunque la batalla fue indecisa, los focenses tuvieron que abandonar su colonia en Córcega y concentrarse en otras áreas como Massalia.

Consecuencias. La derrota marcó el final de la talasocracia focense en el Mediterráneo occidental, que quedaría bajo dominio cartaginés. Por su parte, las colonias griegas de la costa levantina española y del sur de Francia quedaron aisladas de sus metrópolis.

Las últimas citas de Tartessos como un estado existente proceden de esta época. Es posible que la desaparición de los griegos focenses en la zona tras la batalla, que según Heródoto eran estrechos aliados y colaboradores de los tartésicos, provocase una fuerte crisis económica en la zona. La cercanía de Gadir, base del nuevo monopolio cartaginés en el Atlántico, contribuyó seguramente al desplome económico de Tartessos, que acabó sumiéndose en el olvido.(ref: Schulten, 19).

Muchos etruscos se asentaron entonces en Córcega, aunque ésta, al igual que la vecina Cerdeña, quedaría pronto bajo la influencia púnica. Debido a esto, los etruscos se ven obligados a renunciar al comercio con los celtas del norte de Europa por la ruta del Ródano. Como consecuencia, los Príncipes Hallstáticos —conocidos como keltoi por los griegos— hasta entonces intermediarios entre etruscos y celtas, entraron en crisis.

- BLAZQUEZ, J.M., Fenicios, griegos y cartagineses en Occidente, Madrid, 1992.

- Casson, Lionel (1991). The Ancient Mariners (2ª edición). Princeton University Press. ISBN 0-8154-1005-0.

- GARCIA Y BELLIDO, A., «Fenicios y cartagineses en España», 1942.

- Moscati, Sabatino (2001). The Phoenicians. Londres: I.B.Tauris. ISBN 9781850435334.

- Schulten, Adolf (2006). Tartessos: contribución a la historia más antigua de Occidente. Sevilla: Renacimiento. ISBN 9788484722403.

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Batalla de Alalia.

- Reconstrucción de la Batalla de Alalia

- La Batalla de Alalia, en historiayarmas.com

Conflictos de Sicilia. Las guerras sicilianas

Las guerras sicilianas o guerras greco-púnicas fueron una serie de conflictos armados entre el Estado púnico y las polis de la Magna Grecia, encabezadas por Siracusa, por el control de Sicilia y el Mediterráneo occidental a lo largo de 335 años (de 600 a C. a 265 a C.). Tras muchos altibajos, los cartagineses se establecieron firmemente en el oeste de la isla italiana, en la que permanecerían hasta el final de la primera guerra púnica, y evitaron la conquista griega de Cerdeña. Los griegos de Focea se asentaron en el golfo de León. Fueron las guerras más duraderas de la antigüedad.

El éxito cartaginés a la hora de garantizar la supervivencia de los enclaves púnicos, restringiendo el mediterráneo occidental al otro gran pueblo mercantil y colonizador del Mediterráneo los griegos, llevó la situación a un conflicto latente en Sicilia que tuvo su cenit entre los siglos V y VI a. C.

A principios del siglo V a. C., Cartago, bajo el gobierno de su primer gran jefe militar Amílcar Magón, quien a su vez fue el fundador de la dinastía de los magónidas, extendió su influencia sobre la gran isla de Cerdeña y sobre las Islas baleares, fundando en Menorca una colonia llamada Portus Magonis y que hoy se llama Mahón. (25) La primera gran guerra entre griegos-siciliotas y cartagineses estuvo motivada por las intenciones expansionistas de Amílcar Magón sobre Sicilia, tuvo lugar en el 480 a. C. coincidiendo temporalmente con la segunda guerra médica, que enfrentó al Imperio persa con Atenas y Esparta. Cartago armó su mayor fuerza militar hasta entonces bajo el mando del general Amílcar Magón, con la intención de conquistar Sicilia. Gelón, tirano de la colonia griega de Siracusa, amenazado por la presión púnica unificó a todos los helenos de la isla bajo su mandato y derrotó a los cartagineses en la batalla de Hímera. (26) Esta derrota produjo una importante crisis política en Cartago que inició profundas reformas políticas.

Hacia el año 410 a. C. Cartago se había recuperado gracias a una serie de buenos gobernantes. Había conquistado gran parte del actual norte de Túnez, fundado nuevas colonias en el norte de África, promocionó el viaje de Magón a través del desierto del Sahara y el de Hannón el Navegante por la costa africana. Temporalmente las colonias ibéricas se independizaron, cortando el principal suministro de plata y cobre.

Aníbal Magón, el nieto de Amílcar Magón, retomó la antigua intención de su abuelo y comenzó los preparativos para instaurar el dominio púnico en Sicilia. En el 409 a. C. partió hacia Sicilia con su ejército y una gran flota. Consiguió tomar las ciudades de Selinunte e Hímera volviendo triunfante a Cartago con el botín de guerra. Pero motivó la ascensión de Dionisio I como tirano de Siracusa, que durante los años siguientes se dedicaría a preparar una alianza de las ciudades griegas contra Cartago. En el año 405 a. C. Aníbal Magón emprendió una segunda expedición tras su anterior y fructífera campaña. Esta vez se enfrentó a las fuerzas griegas en conjunto lideradas por Dionisio. Durante el sitio de Agrigento, la peste diezmó a las fuerzas cartaginesas sucumbiendo el mismo Aníbal Magón. Su sucesor Himilcón Magón, continuó con éxito la campaña rompiendo el sitio de Agrigento, tomó la ciudad de Gela y derrotó repetidas veces al ejército de Dionisio, pero en el asedio final de Siracusa las tropas de Himilcón sufrieron de nuevo y con más virulencia la peste, viéndose forzado a firmar una paz desfavorable antes de regresar a Cartago.

En el año 389 a. C. Dionisio rompió el tratado de paz y reuniendo a los griegos sicilianos bajo su bandera, atacó a los cartagineses conquistando gran parte de Sicilia incluyendo la fortaleza de Motia, arrinconando a los cartagineses en unas cuantas plazas al noroeste de Sicilia. Himilcón lideró otra vez una nueva expedición que recuperó Motia, tomó Mesina, y finalmente sitió Siracusa. El sitio se mantuvo hasta 397 a. C., pero fue abandonado en el 396 a. C. cuando los siracusanos incendiaron la armada que sitiaba Siracusa y una plaga volvió a diezmar las fuerzas cartaginesas. (27) Su derrota significó el final del poder político de la familia de los Magónidas. El propio Himilcón se quitó la vida en Cartago después de hacer penitencia pública y proclamar sus faltas. Las derrotas sufridas en Sicilia provocaron gran malestar entre la aristocracia púnica, que buscó una reestructuración política de Cartago.

Durante los siguientes sesenta años, tropas cartaginesas y griegas se vieron envueltas en sucesivas batallas sin cambios notables. La frontera terminó fijándose en el río Halicos. En el año 315 a. C. Agatocles, un nuevo y ambicioso tirano de Siracusa, inició una política expansiva apropiándose de la ciudad de Mesina y en el año 311 a. C. invadió varias ciudades cartaginesas de Sicilia, sitiando Agrigento. Amílcar Magón, nieto de Hannón el Navegante, lideró la respuesta cartaginesa con enorme éxito. En 310 a. C. llegó a controlar casi por completo Sicilia y consiguió sitiar Siracusa. Desesperado, Agatocles organizó una expedición de 14 000 hombres atacando por sorpresa directamente Cartago por tierra firme, esperando salvar así sus posesiones en la isla. Consiguió un éxito relativo. Cartago se vio forzada a llamar a Amílcar que desplazó gran parte de su ejército desde Sicilia para hacer frente a la inesperada amenaza. Durante estos hechos Bolmilcar intentó dar un frustrado golpe de Estado y hacerse con el poder de Cartago. El ejército de Agatocles fue derrotado pero la debilidad y la inestabilidad política de Cartago permitieron que Agatocles, quien huyó a Sicilia tras su derrota, se las ingeniase para negociar un nuevo acuerdo de paz. (28)

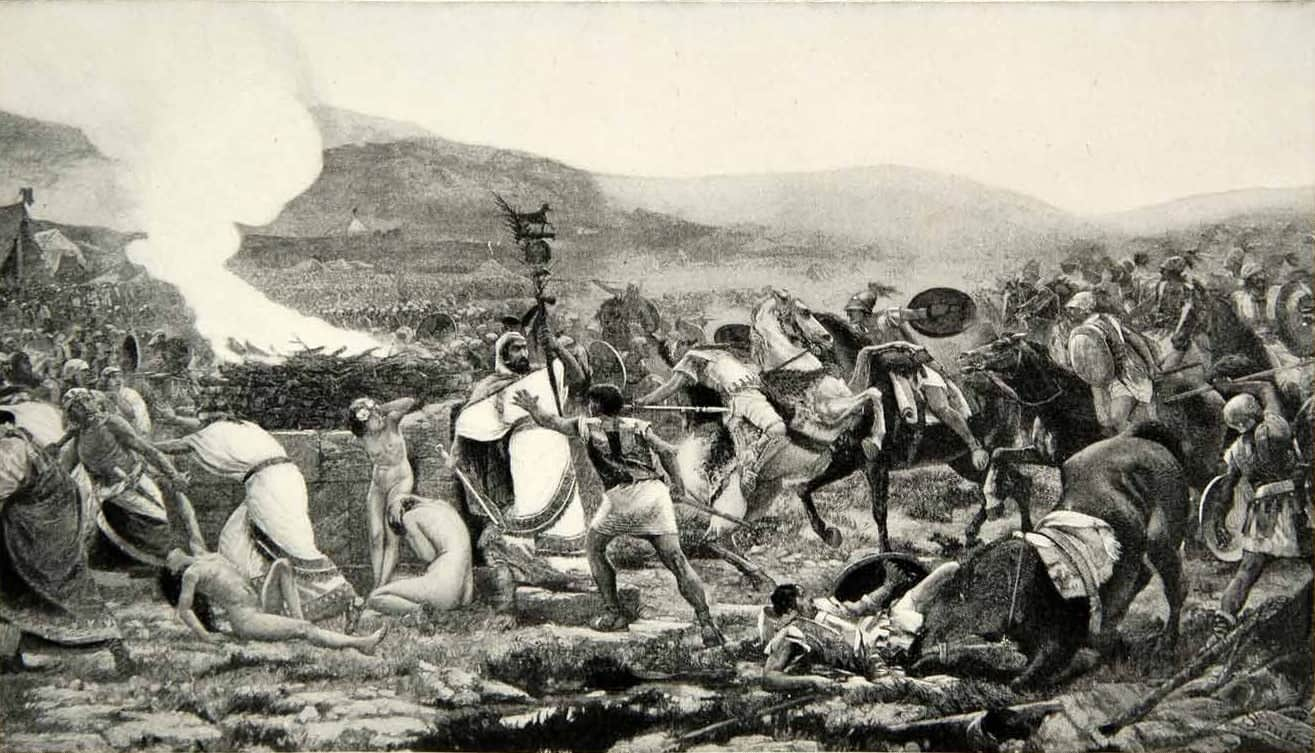

La batalla de Hímera en el 480 a C.. (Entre 600-265 a C.). Lugar: Sicilia, Túnez y Cerdeña. Resultado: Empate. Cambios territoriales, Cartago mantiene el oeste de Sicilia y los griegos el este de la isla. Foto: Giuseppe Sciuti. Dominio público. Original file (1,578 × 1,068 pixels, file size: 695 KB).

La batalla de Hímera, librada en el año 480 a.C., fue un enfrentamiento decisivo dentro del marco de las guerras sicilianas, una serie de conflictos entre griegos y cartagineses por el control de Sicilia. La batalla tuvo lugar cerca de la ciudad griega de Hímera, en la costa norte de la isla, y enfrentó a una coalición de ciudades griegas liderada por Gelón de Siracusa y Terón de Acragas contra las fuerzas cartaginesas comandadas por Amílcar, el Magónida.

Este conflicto fue motivado por la intervención cartaginesa en favor de un gobernante exiliado de Hímera, que había solicitado ayuda para recuperar el poder. Amílcar desembarcó en Sicilia con un gran ejército y una flota para restaurar al tirano aliado de Cartago y asegurar el control púnico sobre la región. Ante esta amenaza, las ciudades griegas de Sicilia unieron fuerzas para enfrentarse al avance cartaginés.

La batalla culminó en una aplastante victoria para los griegos, quienes lograron rodear y destruir al ejército cartaginés. Según algunas fuentes, Amílcar se suicidó en el campo de batalla tras la derrota, aunque los detalles varían dependiendo del relato histórico. Este enfrentamiento marcó un punto de inflexión en la lucha entre griegos y cartagineses en Sicilia, consolidando el dominio helénico en la isla durante varias décadas.

La batalla de Hímera coincidió con la famosa batalla de Salamina, en la que los griegos derrotaron a los persas en el mismo año, lo que llevó a algunos autores antiguos a considerar 480 a.C. como un momento clave en la defensa de la civilización griega contra sus principales enemigos, tanto en Oriente como en Occidente. Sin embargo, el conflicto siciliano continuó en años posteriores, ya que el control de Sicilia seguía siendo un objetivo estratégico tanto para Cartago como para las ciudades griegas.

Guerras Sicilianas, expansión cartaginesa. En color rojo, territorios sicilianos de Cartago antes de las guerras sicilianas, en naranja oscuro, territorios conquistados en la primera guerra siciliana. En amarillo máxima extensión cartaginesa en Silicia antes de la primera guerra púnica. Husar de la Princesa (discusión · contribs.) derivative work: Rowanwindwhistler (discusión) – Siciliaguerras sicilianas-pt.svg. Original file (SVG file, nominally 1,061 × 815 pixels).

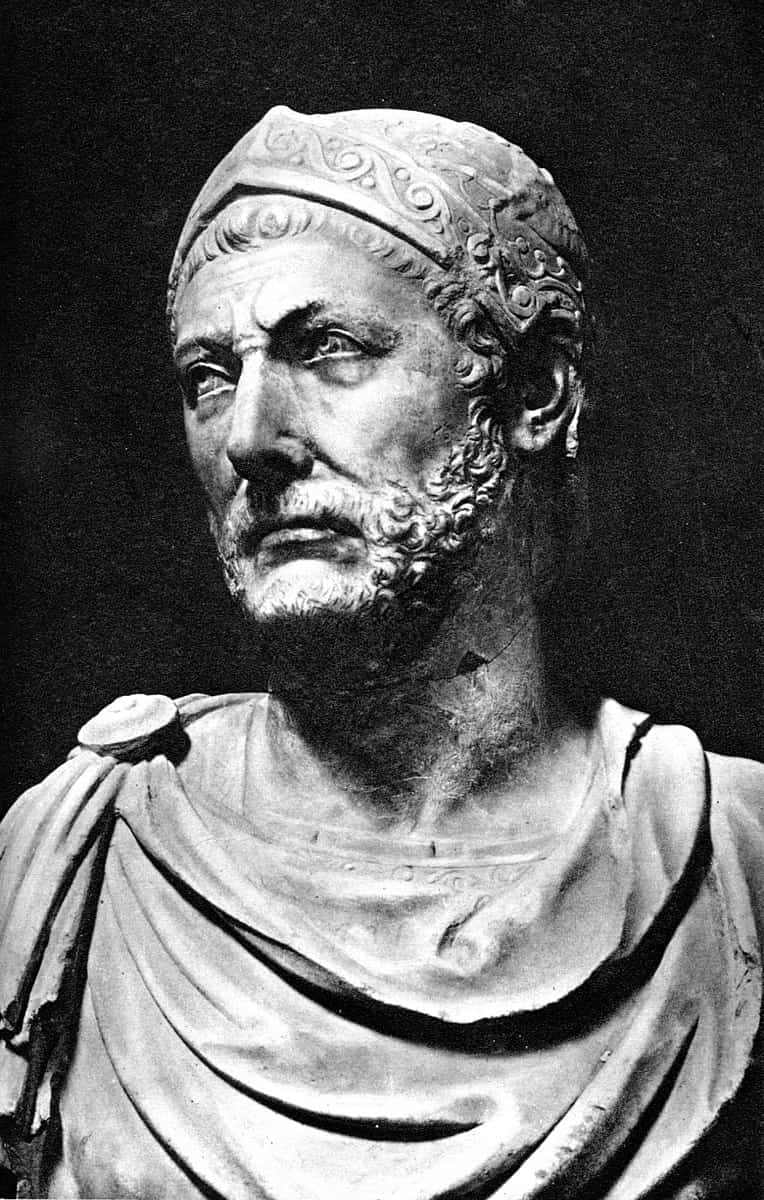

Amílcar Magón

Amílcar Magón, adaptación al griego del fenicio Abd Melkart, «servidor de Melkart» (524 a. C.-480 a. C.), fue un general y político cartaginés. Fue el fundador de la familia de los Giscónidas.

Fue el comandante cartaginés de la expedición a Sicilia en el 480 a. C. Heródoto dice que era hijo de Hannón el Navegante y de una mujer de Siracusa y le da el título de «rey» (Βασιλεύς), título que los griegos daban a los dos magistrados principales de Cartago, si bien el nombre más correcto es sufetes o jueces.

Pasó su infancia en el dominio familiar en Giscón, de ahí el nombre que transmitió a sus descendientes.

A los 20 años, se lanzó a una carrera política y enseguida fue despreciado por los otros aristócratas de la ciudad con motivo de sus reformas cercanas al pueblo. Se presentó a la elección de nuevo Basileo, aunque no fue elegido hasta el tercer intento.

Representacion romantica de la batalla de Himera. Batalla de Himera, erróneamente llamada Batalla de Arbela. Giuseppe Sciuti. Dominio público. Original file (1,315 × 753 pixels, file size: 434 KB)

Marco Juniano Justino afirma que sirvió con distinción en Cerdeña y África, pero dice que era hijo de Magón I de Cartago y hermano menor de Asdrúbal Magón. Debido a estos méritos llegó a la más alta dignidad de la política cartaginesa, y en el 484 a. C. partió a Sicilia. Durante el viaje a la isla perdió algunos barcos por las tormentas, pero llegó a Panormo y de esta ciudad pasó a Hímera y comenzó el asedio de esta ciudad con un inmenso ejército de 100.000 hombres. Hímera estaba defendida por Terón, tirano de Agrigento, que se refugió detrás de las murallas sin presentar combate.

Gelón, el tirano de Siracusa y de Gela, que era el suegro de Terón, no tardó en acudir en ayuda de su yerno y se enfrentó a los cartagineses, y como el asedio estuvo lleno de dificultades, Amílcar no lo re-emprendió hasta el 480 a. C. Según Diodoro Sículo pactó con los persas que sometería a los griegos de Sicilia, mientras el ejército aqueménida hacía lo propio con el de Grecia continental. Zarpó de Cartago en la primavera de 480 a. C. con importantes contingentes terrestres y navales: el ejército de tierra contaba con unos 300.00 hombres, y el naval sumaba doscientas naves de guerra, así como más de 300 barcos de transporte. Durante la travesía del mar Líbico perdió los transportes de caballos y carros a causa de una tempestad. Después de desembarcar en Panormo y reponerse del desastre sufrido, a los tres días se dirigió con sus fuerzas de tierra a Hímera, tal y como se ha mencionado arriba según refieren tanto Justino como Diodoro.

Nuevo callejón sin salida para Amílcar, pues fue derrotado por Gelón y Terón delante de la ciudad pese a su superioridad numérica. Los cartagineses que no murieron en la batalla y pudieron escapar fueron hechos prisioneros por los hombres de Gelón.

De la suerte que corrió Amílcar existen diversos relatos, pero casi todos están de acuerdo en que murió allí. Según Diodoro Sículo y Polieno, cayó al principio de la batalla a manos de una unidad de caballería que Gelón había infiltrado en las líneas enemigas con una estratagema. Heródoto dice que su cuerpo no fue encontrado y corrió el rumor de que se había suicidado al ver la batalla perdida, tirándose al fuego en el cual se habían hecho los sacrificios propiciatorios. Dice también Heródoto que le fueron rendidos honores en Cartago y otras ciudades, cosa poco compatible con lo que afirma Diodoro, quien explica que su hijo, Giscón, fue desterrado de Cartago por la derrota del padre. Justino dice que tuvo tres hijos: Himilcón, Hannón Giscón y Giscón.

Otra versión, diametralmente opuesta a las anteriores, cuenta que, de regreso a Cartago, se granjeó numerosos enemigos y sus deudas se incrementaron. Vendió sus propiedades e intentó una serie de reformas. Pero en 478 a. C., durante una conspiración organizada por los aristócratas, fue acusado de traición a los sicilianos y condenado al exilio.

Perseguido por sus enemigos, se refugió en las islas Baleares y murió en la miseria hacia el año 469 a. C. Sus descendientes, sobre todo Aníbal Giscón, intentaron vengar la deshonra impuesta a su padre por los sicilianos.

Referencias

- Heródoto, Historias VII.165-166

- Marco Juniano Justino, XIX.1.1

- Diodoro Sículo, Biblioteca histórica XI.20

- Heródoto VII.165

El choque de civilizaciones

Los éxitos económicos de Cartago y su economía fundamentalmente naval —debido a que la frontera sur del imperio se hallaba rodeada por el desierto— llevaron a la creación de una poderosa marina, que desanimó a los piratas y naciones rivales. Los cartagineses heredaron la pericia naval de los fenicios, aunque incrementaron el poder militar gracias a su posición geográfica, alejada de los intereses imperialistas de las grandes potencias orientales.

Estos hechos llevaron a los púnicos a un enfrentamiento directo con los griegos, la otra gran potencia naval que luchaba por el dominio del Mediterráneo central. Los helenos eran también marinos expertos que habían fundado puestos comerciales a lo largo de la costa mediterránea. Ambos rivales se encontraron en la isla de Sicilia, el portal de África.

Desde el comienzo, tanto púnicos como griegos fundaron colonias y pequeños establecimientos. Se libraron pequeñas batallas entre estos durante siglos. No existen fuentes cartaginesas que mencionen estos conflictos, pues los libros de Cartago fueron distribuidos entre las tribus africanas adyacentes tras la caída de la ciudad el 146 a C. Ningún volumen sobre la historia de Cartago sobrevivió. Como resultado de esto, lo que sabemos sobre las guerras de Sicilia proviene en su mayoría de historiadores griegos y de la arqueología. Desde la batalla de Marsella (600 a. C.) hubo varios enfrentamientos hasta que llegaron a la gran batalla de Hímera. Según cuentan las crónicas de Tucídides, griegos de Focea, en la península de Anatolia, emprendieron la fundación del establecimiento comercial o emporio de Massalia (Μασσαλία) superando a la flota cartaginesa que controlaba el mar en esa zona. Luego vino la batalla de Lilibea, en la que los griegos fueron derrotados por los fenicios y sus aliados (580 a. C.) y destruyeron una nueva colonia llamada Heraclea en Sicilia. Entre 545 y 540 a. C. los cartagineses lucharon contra los griegos de Alalia, que quería fundar una nueva colonia en Cerdeña. Otra vez los cartagineses destruyeron en Sicilia la ciudad y mataron al fundador, el príncipe Dorieo de Esparta (510 a C.).

Ver Nota: El término «choque de civilizaciones» en historiografía se refiere a la idea de que los conflictos globales y las tensiones políticas y culturales surgen cuando diferentes civilizaciones, con valores y sistemas de vida distintos, se encuentran y entran en confrontación. Este concepto fue popularizado por el politólogo Samuel Huntington en la década de 1990, quien argumentó que las diferencias culturales, especialmente entre el Occidente y el mundo islámico, serían una fuente clave de conflicto en la era post-Guerra Fría. El choque de civilizaciones pone énfasis en las identidades culturales como motor de los enfrentamientos, más allá de los intereses económicos o políticos.

La Primera guerra siciliana (480 a. C.)

La Primera Guerra Siciliana, que culminó en 480 a.C., fue un conflicto entre griegos y cartagineses por el control de Sicilia, una isla clave en el Mediterráneo por su ubicación estratégica y riqueza agrícola. Este enfrentamiento tuvo como principal detonante la intervención de Cartago en apoyo al derrocado tirano de Hímera, quien solicitó ayuda para recuperar el poder. Los cartagineses, liderados por Amílcar el Magónida, enviaron un gran ejército y una poderosa flota para fortalecer su posición en la isla. Ante esta amenaza, las ciudades griegas de Sicilia, encabezadas por Siracusa y Acragas, formaron una alianza para defenderse.

El conflicto alcanzó su punto culminante en la batalla de Hímera, donde las fuerzas griegas, lideradas por Gelón de Siracusa y Terón de Acragas, lograron una victoria decisiva. Esta batalla no solo destruyó el ejército cartaginés, sino que también marcó el inicio de un período de dominio griego en Sicilia. La guerra se caracterizó por el uso de coaliciones militares y estrategias defensivas por parte de los griegos, quienes supieron aprovechar su conocimiento del terreno y su cohesión frente al enemigo común.

La Primera Guerra Siciliana dejó claras las tensiones entre las potencias mediterráneas y estableció un precedente para futuros conflictos entre griegos y cartagineses, que continuarían luchando por la hegemonía en Sicilia durante siglos. Aunque la derrota cartaginesa fue significativa, su interés en la isla no desapareció, lo que mantuvo la región como un escenario de disputas constantes.

La Primera Guerra Siciliana, que culminó en 480 a.C., fue un conflicto entre griegos y cartagineses por el control de Sicilia, una isla clave en el Mediterráneo por su ubicación estratégica y riqueza agrícola. Este enfrentamiento tuvo como principal detonante la intervención de Cartago en apoyo al derrocado tirano de Hímera, quien solicitó ayuda para recuperar el poder. Los cartagineses, liderados por Amílcar el Magónida, enviaron un gran ejército y una poderosa flota para fortalecer su posición en la isla. Ante esta amenaza, las ciudades griegas de Sicilia, encabezadas por Siracusa y Acragas, formaron una alianza para defenderse.

El conflicto alcanzó su punto culminante en la batalla de Hímera, donde las fuerzas griegas, lideradas por Gelón de Siracusa y Terón de Acragas, lograron una victoria decisiva. Esta batalla no solo destruyó el ejército cartaginés, sino que también marcó el inicio de un período de dominio griego en Sicilia. La guerra se caracterizó por el uso de coaliciones militares y estrategias defensivas por parte de los griegos, quienes supieron aprovechar su conocimiento del terreno y su cohesión frente al enemigo común.

La Primera Guerra Siciliana dejó claras las tensiones entre las potencias mediterráneas y estableció un precedente para futuros conflictos entre griegos y cartagineses, que continuarían luchando por la hegemonía en Sicilia durante siglos. Aunque la derrota cartaginesa fue significativa, su interés en la isla no desapareció, lo que mantuvo la región como un escenario de disputas constantes.

Hacia el 480 a C., Gelón, tirano de Siracusa, respaldado en parte por otras polis griegas, intentó unificar la isla bajo su mandato. Cartago no podía quedarse de brazos cruzados ante esta amenaza, y pasó a la ofensiva aprovechando la invasión persa de Grecia.

Existen teorías sobre una posible alianza entre Cartago y Persia, aunque no se hallan respaldadas por ninguna evidencia. Cartago pudo haber elegido el momento de atacar en el mismo año que la flota persa atacó la Grecia continental. La teoría de que existiese una alianza con Persia es objeto de controversia, ya que a los cartagineses no les interesaba la participación extranjera en sus guerras; además, Cartago no contribuía en guerras en el extranjero, a menos que tuviera motivos fundados para hacerlo. Sin embargo, el control de Sicilia era un valioso premio para Cartago, ya que envió la mayor fuerza militar hasta la fecha bajo la dirección del general Amílcar Magón; esto daba a entender que Cartago estaba deseosa de ir a la guerra. Cuentas tradicionales cifran el ejército de Amilcar en trescientos mil hombres. Este número parece poco probable, ya que, incluso en su máximo apogeo, el Imperio cartaginés solo pudo reunir una fuerza de alrededor de los cincuenta a cien mil hombres. Habría sido difícil para Cartago mantener un ejército de semejante tamaño. Si Cartago se había aliado con Persia, esta última podría haberle facilitado mercenarios y ayuda, pero no hay pruebas que apoyen esta cooperación entre las dos naciones.

De camino a Sicilia, sin embargo, Amilcar sufrió pérdidas, posiblemente graves, debido a las malas condiciones meteorológicas. Después de desembarcar en Panormo, actual Palermo, fue derrotado por Gelón en la batalla de Hímera, que se cuenta que ocurrió el mismo día que la batalla de Salamina. (Heródoto, VII.166). Amilcar o bien cayó en la batalla o se suicidó por la vergüenza. La derrota debilitó gravemente a Cartago, y el viejo gobierno de la arraigada nobleza fue sustituido por la república cartaginesa. El rey continuó existiendo, pero tenía muy poco poder en la mayoría y se le confió el Consejo de Ancianos.

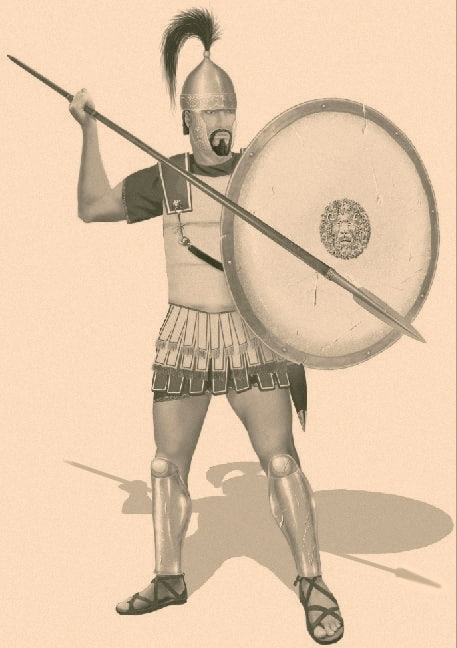

Hoplita cartaginés (batallón sacro) del siglo IV a. C.). User: Aldo Ferruggia. The Sacred Band Carthaginian Hoplite; artistic reconstruction obtained from a coin of Syracuse (end of the fourth century BC). CC BY-SA 3.0. Original file (457 × 648 pixels).

La Segunda guerra siciliana (410-340 a. C.)

Alrededor del año 398 a C. se aunaron una serie de circunstancias que desembocaron en la Segunda Guerra Siciliana. (Historiador de la antiguedad: Diodoro Sículo).

La Segunda Guerra Siciliana (410-340 a. C.) fue un conflicto crucial en la historia del Mediterráneo, protagonizado principalmente por Cartago y las ciudades griegas de Sicilia. En 410 a. C., Cartago intervino en la isla para apoyar a los indígenas sicilianos contra las ciudades griegas, tras el colapso de la alianza entre griegos y cartagineses. En este periodo, Cartago consolidó su dominio en gran parte de Sicilia, enfrentándose a una serie de ataques y desafíos por parte de los griegos. En 399 a. C., los griegos lograron una victoria importante en la batalla de Himera, que frenó el avance cartaginense. Sin embargo, la guerra continuó con fluctuaciones, con Cartago tomando el control de las principales ciudades sicilianas. El conflicto culminó en 340 a. C. cuando Cartago y las ciudades griegas llegaron a un acuerdo que establecía una paz temporal. Sin embargo, la situación en Sicilia seguía inestable y continuaron los conflictos con intervenciones externas, como las incursiones de Roma en la región.

Una flota persa al mando de Conón, un ateniense, atacó las costas de la Grecia continental. Mientras, en la Magna Grecia las ciudades de Regio y Mesina declararon la guerra a Dionisio, tirano de Siracusa. En las fronteras de este reino, los mesenios se retiraron, obligando al ejército regiano a volver a sus tierras. Dionisio aprovechó la situación para firmar la paz.

En el 410 a C., Cartago se había recuperado de las serias derrotas de la guerra anterior. Justo un año después de su embarazosa derrota en Hímera, Cartago había conquistado la mitad del norte de la moderna Túnez, fundando y fortaleciendo sus colonias en el norte de África, como Oea y Leptis. Cartago también había patrocinado a Magón (que no debe confundirse con Magón Barca, hermano de Aníbal Barca) en su viaje a través del desierto del Sáhara a la Cirenaica, y a Hannón el Navegante en su viaje por la costa africana. A pesar de que las colonias ibéricas se separaron en ese año con la ayuda de los íberos, cortando a Cartago los importantes recursos de plata y cobre, Aníbal Magón, el nieto de Amílcar, comenzó los preparativos para reclamar Sicilia. Mientras tanto, algunas expediciones se aventuraban a Marruecos y Senegal, y en el Atlántico, posiblemente, a la distancia de las Azores.

En 409 a C., Aníbal Magón se encontraba en Sicilia con sus fuerzas. Conquistó las ciudades menores como Selinus, moderno Selinunte, e Hímera, donde su abuelo había sido derrotado setenta y nueve años antes, antes de regresar triunfalmente a Cartago con el botín de guerra. Pero el principal enemigo de Cartago en Sicilia, Siracusa, permaneció intacta, y en el 405 a C., Aníbal Magón llevó a cabo una segunda expedición, esta vez para recuperar la isla en su totalidad. Esta nueva campaña, sin embargo, encontró una resistencia feroz y mala fortuna. Durante el sitio de Agrigento, las fuerzas cartaginesas fueron diezmadas por la peste, y el propio Aníbal Magón sucumbió a ella. Aunque su sucesor, Himilcón, amplió con éxito la campaña rompiendo el sitio, se apoderó de la ciudad de Gela, y venció en repetidas ocasiones al ejército de Dionisio I, el nuevo tirano de Siracusa, también fue debilitado por la plaga y hubo de pactar la paz antes de regresar a Cartago.

En 398 a C., Dionisio había recuperado su fortaleza y rompió el tratado de paz, atacando la fortaleza cartaginesa de Motia. Himilcón respondió con fiereza, conduciendo una expedición que no sólo recuperaría Motia, sino que también se adueñó de Mesina. Por último fue sitiada la propia Siracusa. El asedio comenzó con gran éxito en 397 a C., pero en el 396 a C., una vez más, la peste asoló las fuerzas cartaginesas, y el asedio se abortó. En los siguientes sesenta años, las fuerzas griegas y cartaginesas participaron en una serie de constantes escaramuzas y fueron víctimas de la peste. En el 340 a C., tras la batalla del Crimiso, Cartago fue arrinconada por completo en la esquina sudoeste de la isla por fuerzas de Siracusa al mando de Timoleón, y una precaria paz reinó en la isla.

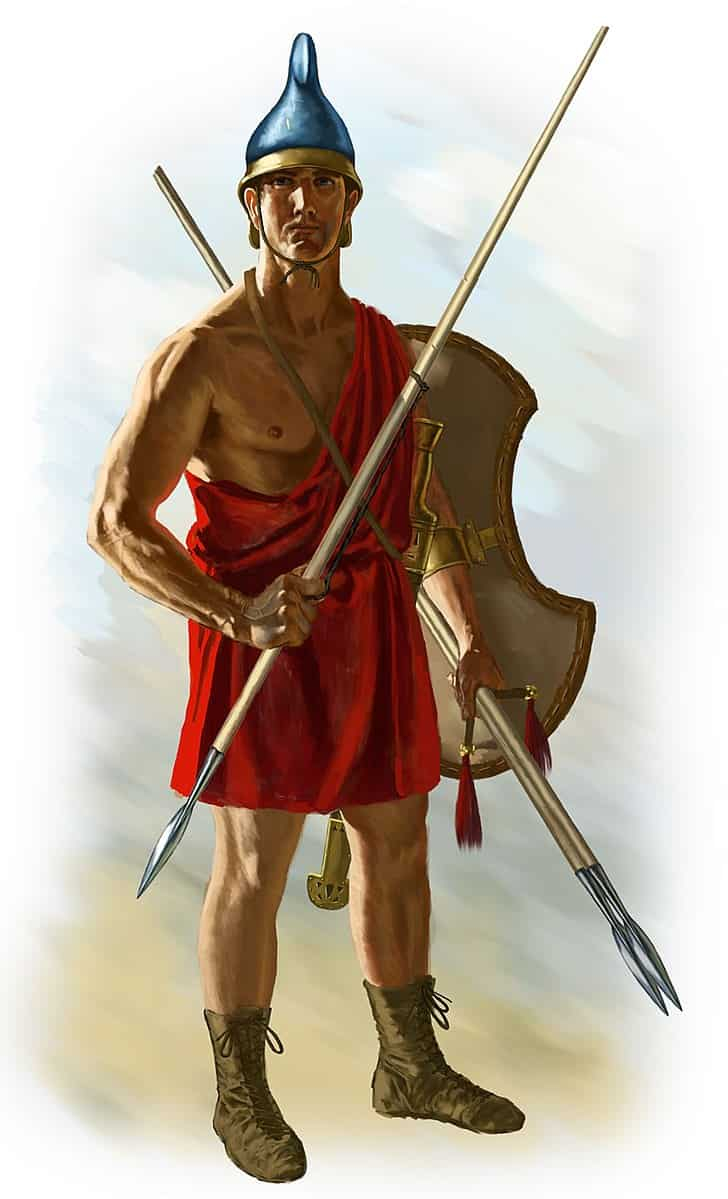

Representación tropas cartaginesas durante la segunda guerra siciliana. (CC by S.A)

La tercera guerra siciliana (315-307 a. C.)

En 315 a C. Agatocles, el tirano de Siracusa, se apoderó de la ciudad de Messana, actual Mesina. En 311 a C. invadió la última factoría cartaginesa en Sicilia, lo cual rompió los términos del vigente tratado de paz, y sitiaron Akragas. Amílcar Giscón capitaneó con éxito el contraataque cartaginés. En 310 a C., ya tenía bajo control la mayor parte de los territorios de Sicilia y había sitiado la mismísima Siracusa.

En la desesperación, Agatocles dirigió secretamente una expedición al norte de África con la esperanza de salvar a su gobierno llevando un contraataque contra la propia Cartago. Su estrategia tuvo éxito: Cartago se vio obligada a replegar a Amílcar y la mayor parte de su ejército de Sicilia para hacer frente a la nueva e inesperada amenaza. Los dos ejércitos se enfrentaron a las afueras de Cartago, y el ejército cartaginés, a las órdenes de Hannón y Amílcar, fue derrotado. Agatocles y sus fuerzas sitiaron Cartago, pero fueron repelidos por sus inexpugnables murallas. Tras ello, los griegos se contentaron con la ocupación del norte de Túnez, hasta que fueron derrotados dos años más tarde, en el 307 a C. Agatocles y sus hombres escaparon de vuelta a Sicilia, donde negociaron un tratado de paz con los cartagineses, en el que mantuvieron Siracusa como un bastión de poder griego en Sicilia a pesar de la pérdida de gran parte de su poder y de la estratégica ciudad de Mesina.

Resumiendo, La Tercera Guerra Siciliana (315-307 a. C.) fue un conflicto militar entre Cartago y el reino griego de Siracusa, que se intensificó cuando el general cartaginense Amílcar el Grande llegó a Sicilia con el objetivo de reforzar el control cartaginense en la isla. En este contexto, los siracusanos, bajo el liderazgo de Dionisio el Viejo, decidieron resistir el avance cartaginense. Dionisio, con la ayuda de los mercenarios griegos y con la construcción de fortificaciones, logró frenar los intentos cartagineses de tomar Siracusa. La guerra estuvo marcada por un enfrentamiento en el que ambos bandos lucharon por el control de diversas ciudades sicilianas, con la particularidad de que las batallas eran de gran escala y la rivalidad era intensa. Los cartagineses sufrieron algunas derrotas, pero también tuvieron victorias importantes que les permitieron mantener ciertas posiciones en la isla. Finalmente, en 307 a. C., se alcanzó una paz temporal, cuando Dionisio fue incapaz de mantener el control completo de Sicilia. La guerra dejó a Cartago en una posición más débil en la isla, mientras que Siracusa, a pesar de las tensiones, seguía siendo una potencia regional.

Enfrentamientos posteriores

Después de que Agatocles pidiera la paz, Cartago disfrutó de un breve período de control de Sicilia, que finalizó con la guerra con Pirro. También la Guerra con Pirro (280-275 a C.) y la Revuelta Mamertina (288-265 a C.), que en última instancia conduciría a la primera guerra púnica, podrían ser consideradas parte de la Guerras Sicilianas, pero como en ellas participaron fuerzas externas, Roma y Epiro, no se consideran como tal. Roma, a pesar de su proximidad a Sicilia, no participó en las guerras sicilianas de la quinta y cuarta centurias antes de Cristo, debido a sus campañas de liberación de los etruscos en el siglo V a. C. y la conquista de Italia en el siglo IV a. C. Pero después de la participación de Roma en Sicilia, se puso fin a la indecisa guerra por la isla.

Fuente: Guerras sicilianas. Wikipedia. Artículo.

Guerra contra Pirro. Las guerras pírricas

Los años siguientes estuvieron marcados por la hegemonía del poder cartaginés en Sicilia y la expansión de Roma, lo que motivó que diversos soberanos helenísticos apoyasen preservar la influencia y el poder griego. Pirro de Epiro, valiéndose de sus recursos, tropas y fondos enviados en su apoyo, inició entre los años 280 y 275 a. C. dos grandes campañas en un esfuerzo por proteger y extender la influencia griega en el oeste del Mediterráneo, una contra el poder emergente de la República romana que amenazaba las colonias griegas del sur de Italia, la otra contra Cartago, en un renovado intento por mantener la influencia griega en Sicilia.

La concentración bajo un mismo mando de las ciudades griegas de Italia y de Sicilia tuvo como consecuencia inmediata la coalición de Cartago y Roma. (29) Pirro consiguió desembarcar sin obstáculos en Sicilia levantando inmediatamente el sitio de Siracusa, reunió en poco tiempo todas las ciudades griegas de la isla, liderando la confederación siciliana arrebató a los cartagineses casi todas sus posesiones. Cartago apenas pudo mantener la fortaleza de Lilibea gracias a su escuadra. (30) Tras conquistar Sicilia Pirro inició la construcción de una poderosa flota en los astilleros de Siracusa, con el fin de servir de lazo entre todas sus posesiones y garantizar su seguridad. Sin embargo su política interior minó su poder. Por ello algunas ciudades sicilianas se pusieron nuevamente de acuerdo con Cartago. (31) Cartago volvió a enviar un ejército a Sicilia que hizo rápidos progresos. Pero salió derrotado cuando se enfrentó con el ejército epirota.

Pirro reanudó las hostilidades en Italia, pero sufrió una derrota naval que precipitó la caída del Reino Sículo-epirota. Las ciudades sicilianas abandonaron a Pirro y se negaron a suministrarle hombres y dinero. Finalmente fue derrotado en Benevento y regresó a Epiro dejando una pequeña guarnición en Tarento. Tras la muerte de Pirro, Tarento se entregaría a Roma en el año 272 a. C. (32)

Tras retirarse derrotado de Sicilia: ¡Qué campo de batalla dejó para los romanos y los cartagineses! (33)

Para Cartago, esto significó la vuelta al statu quo anterior. Para Roma sin embargo significó la captura de Tarento y el control de toda Italia. Viéndose reducida la influencia griega en el Mediterráneo occidental hubo una redistribución del poder quedando patente la rivalidad existente entre Cartago y Roma. (34)

Guerra Pírrica (280-275 adC). Piom, translation by Jarke – Translation of Image:Pyrrhic War Italy PioM.svg. CC BY-SA 3.0. Original file (SVG file, nominally 585 × 464 pixels).

Las guerras pírricas (280 a. C.-275 a. C.) fueron una serie de batallas y alianzas políticas cambiantes que enfrentaron a los griegos (específicamente Epiro, Macedonia y las ciudades-estados de la Magna Grecia), los romanos, los pueblos itálicos (primordialmente los samnitas y los etruscos) y los cartagineses.

Las guerras pírricas comenzaron inicialmente como un conflicto de poca importancia entre Roma y la ciudad de Tarento por la violación de un tratado marítimo cometida por los romanos. Tarento, sin embargo, había prestado ayuda al gobernante griego Pirro, rey de Epiro, en su conflicto con la isla de Corfú, y había solicitado ayuda militar de Epiro. Pirro hizo honor a su obligación con Tarento, por lo que se unió a la serie de conflictos que envolvían a esta ciudad, Turios (así como otras ciudades de la Magna Grecia), los romanos, los samnitas y los etruscos. Para complicar el análisis histórico del conflicto, Pirro también se involucró en los conflictos políticos internos de Sicilia, así como en la lucha que mantenía esta isla contra el dominio cartaginés.

La participación de Pirro en los problemas regionales de Sicilia redujo la influencia cartaginesa allí drásticamente. En Italia, sus intervenciones parecen haber sido muy ineficientes, aunque tuvieron implicaciones a largo plazo. Las guerras pírricas demostraron a la vez que los estados de la Grecia continental se habían vuelto incapaces de defender las colonias de la Magna Grecia y que las legiones romanas eran capaces de competir con los ejércitos de los reinos helenísticos: los poderes mediterráneos dominantes de la época. Esto abrió el camino para el dominio romano sobre las ciudades-estados de la Magna Grecia y adelantó la consolidación del poder de Roma en toda Italia. La buena trayectoria romana en conflictos militares internacionales ayudaría también en su decisión de rivalidad con Cartago, lo que terminó en las guerras púnicas.

Lingüísticamente, las guerras pírricas son el origen de la expresión victoria pírrica, un término para una victoria ganada con tal esfuerzo y sacrificio que no compensa la ventaja obtenida.

Escenario. En los tiempos de las guerras pírricas, la península itálica había sido objeto de una consolidación gradual de la hegemonía de Roma durante siglos. La guerra latina (340-338 a. C.) había dejado el Lacio bajo dominio romano, y la resistencia de los samnitas contra el control romano estaba llegando a su fin, con unos pocos conflictos remanentes de las guerras samnitas (343-290 a. C.)

Al norte del Lacio controlado por Roma estaban las ciudades etruscas, y al sur del Samnio controlado por Roma, se encontraban las ciudades-estados de la Magna Grecia: ciudades políticamente independientes de Sicilia y del sur de Italia colonizadas por los griegos en los siglos VII y VIII a. C. (también la fuente de la helenización la cultura romana)

En la isla de Sicilia, los conflictos entre las ciudades de la Magna Grecia y las colonias cartaginesas, que habían sido ocupadas en los siglos VII y VIII a. C., eran hechos corrientes.

El complejo mosaico de distintas culturas italianas y sicilianas había desembocado en una red de conflictos y cambios territoriales, en la que Roma era un participante más: nunca había intervenido en los grandes asuntos internacionales en el Mediterráneo, ni había enfrentado su fuerza militar contra ninguna de las culturas griegas dominantes. Las guerras pírricas cambiarían ambos hechos.

Mapa de la península italiana alrededor del 400 a.C. Pueblos en la península itálica durante el siglo IV a. C. Own work – spanish version of Image: Italy 400bC It.svg. CC BY 3.0. Original file (SVG file, nominally 747 × 890 pixels).

Turios pide ayuda

En 282 a. C., la ciudad de Turios pidió ayuda militar a Roma para terminar con la amenaza de los lucanos. En respuesta, Roma envió una flota al golfo de Tarento. Este acto fue considerado por los tarentinos como la violación de un antiguo tratado que prohibía la presencia de la flota romana en aguas de Tarento. Enfurecidos por lo que consideraban un acto hostil, Tarento atacó la flota, hundiendo cuatro barcos y capturando uno más. Roma envió una delegación diplomática a pedir compensaciones por lo ocurrido, pero las conversaciones fracasaron, desembocando en una declaración de guerra contra Tarento.

Los tarentinos, conscientes de su inferioridad militar ante el inminente ataque romano, solicitaron la ayuda de Pirro de Epiro, quien deseoso de construir un gran imperio emulando a Alejandro el Grande, consideró la situación como un buen principio para sus planes, y aceptó asistir a los tarentinos.

Comienza la guerra

La batalla de Heraclea tuvo lugar en el 280 a. C., en la ciudad de Heraclea, la actual Policoro, dando inicio a las Guerras Pírricas. Estas guerras fueron el último intento de las polis de la Magna Grecia de impedir la expansión por la península itálica de la joven República romana. Para conseguir frenar a los romanos llamaron en su ayuda al rey Pirro de Epiro; de ahí el nombre del conflicto.

Esta contienda enfrentó, por una parte, a las legiones de la República romana; unos 30 000 soldados, comandados por el cónsul Publio Valerio Levino, y por el otro lado a las fuerzas griegas combinadas del Reino de Epiro, Tarento, Turios, Metaponto y Heraclea; en total unos 25 000 hombres y 20 elefantes de guerra, comandados por Pirro de Epiro, uno de los mejores generales helenos de su época.

Los griegos se alzaron con la victoria debido a que los elefantes traídos eran animales desconocidos para los romanos, y el pavor que producían llevó a la desbandada del ejército romano.

Desde el punto de vista político, la victoria greco-epirota fue muy rentable, porque significó la incorporación a la coalición griega de una gran cantidad de ciudades de la Magna Grecia indecisas, que en ese momento buscaban la protección del rey epirota. Además esta victoria desde el punto militar fue decisiva para Pirro, pero también sirvió a una gran cantidad de ciudades de Campania y del Lacio para reafirmar su fidelidad a la República.

Se ha inscrito dentro de las luchas entre las polis de la Magna Grecia y la joven República romana por la hegemonía del sur de la península itálica, siendo el primer enfrentamiento entre el mundo romano y el mundo helénico.

Mapa del sur de Italia, con las ubicaciones de las ciudades y batallas de la guerra de Pirro contra los romanos (280-272 a.C.). Rage against. CC BY 3.0. Original file (SVG file, nominally 460 × 343 pixels, file size: 44 KB).

Contexto

A finales del siglo IV a. C., Tarento era una de las más importantes colonias de la Magna Grecia. La Magna Grecia no era una entidad política, sino que era un conjunto de ciudades creadas durante los siglos V y IV a. C. por colonos griegos en el sur de la península itálica y que estaban en constante guerra entre ellas. Tarento, por ejemplo, era una antigua colonia espartana.( ver nota: Los jóvenes espartanos nacidos fuera del matrimonio durante la Primera guerra mesenia (704-720 a. C.), los llamados partenios fundaron Tarento. Para más detalles véase Partenios La fundación de Tarento.).

Los dirigentes de Tarento, que en ese momento eran los demócratas Filocares y Enesias, se oponían a la República Romana por temor a que su ciudad perdiera la independencia a manos de una Roma en plena expansión. Esta actitud se acentuó tras las acciones militares romanas: la alianza entre los romanos y los lucanos en 298 a. C., la victoria en la tercera guerra samnita en 291 a. C., la sumisión de los sabinos en 290 a. C. y la victoria sobre los etruscos y los mercenarios galos.

Busto de Pirro de Epiro, palacio Pitti de Florencia. Foto: Giovanni Dall’Orto. Licencia y permisos: Attribution. Original file (1,144 × 1,696 pixels, file size: 912 KB).

El historiador Pierre Grimal resalta las buenas relaciones entre Roma y las ciudades griegas durante las guerras samnitas y el desarrollo de las relaciones comerciales romanas con el Oriente. (ver nota: En el 306 a. C. Roma firmó un tratado de amistad con Rodas, qué sirvió para potenciar el comercio marítimo).

Las guerras samnitas fueron una serie de conflictos (en concreto, tres) que duraron 50 años, y enfrentaron a la República romana contra los samnitas, un pueblo nativo de la península itálica. Fueron de una extrema dureza, llegando a amenazar la existencia de la misma Roma y concluyeron con la sumisión de estos al poder de Roma.

Las complicaciones en dicha guerra llevaron a la firma de un tratado en 303 a. C. entre Roma y Tarento que prohibió a los navíos romanos navegar al este del cabo Lacinium, cerca de Crotona, a cambio de la neutralidad de Tarento en los enfrentamientos entre sus dos vecinos. Este tratado impedía a los barcos de la República romana atravesar el golfo de Tarento para comerciar con Grecia y el Oriente, pero como en ese momento las guerras en la península itálica centraban la atención de la república, este tratado se mantuvo en segundo plano. Aunque, según el historiador Marcel Le Glay, para una facción política romana, liderada por los Fabio y otras grandes familias campanias que estaban a favor de la expansión por el sur de Italia y fuera de ella, el bloqueo de los derechos de navegación era un motivo de conflicto entre romanos y tarentinos.

Así, los romanos empezaron a extender su control por todo el sur de la península fundando colonias en Apulia y Lucania, y capturando la estratégica Venusia (291 a. C.). Hacia 285 a. C., tras una batalla contra los samnitas, las tropas romanas intervinieron en colonias griegas de Italia como Crotona, Locri y Rhegium para protegerlas de los ataques de lucanos y brutios.

Los demócratas de Tarento sabían que cuando los romanos acabaran la guerra contra sus vecinos, estos tratarían de apoderarse de la ciudad. Además, los tarentinos se inquietaron aún más al ver cómo los aristócratas de Turios decidían en 282 a. C. albergar una guarnición romana para hacer frente a los asaltos de los montañeses de Lucania. Otra guarnición de soldados campanios, que eran tropas aliadas de los romanos, se instaló en Rhegium, poniendo el estrecho de Mesina bajo protección romana. Estos actos se consideraron en contra de la libertad de las colonias de la Magna Grecia.

Los aristócratas liderados por Agis, la segunda fuerza política de Tarento, no se opusieron a la alianza con Roma si ello les permitía recuperar el control de la ciudad. Esta posición hizo muy impopulares a los aristócratas.

Inicios del conflicto

En el otoño de 282 a. C., Tarento celebraba su festival en honor a Dioniso en su teatro al borde del mar, cuando sus habitantes vieron naves romanas entrando en el golfo de Tarento: en concreto, diez trirremes dirigidos por Publio Cornelio Dolabela que se dirigían hacia la guarnición romana de Turios en misión de observación, según el historiador Apiano. (ver nota: Según el historiador polaco Krzysztof Kęciek, la aristocracia pidió a los comandantes romanos Publio Cornelio y Lucio Valerio que arrestaran y ejecutaran a los demócratas y a sus simpatizantes. Y así poder los aristócratas favorables a Roma tomar el poder en Tarento. Esta hipótesis de un ataque directo romano no cuadra, sin embargo, con el método romano de guerra «justa», como se menciona más adelante). Los tarentinos, disgustados por la violación por parte de los romanos del tratado que prohibía su entrada en el golfo de Tarento, lanzaron su flota contra las naves romanas. Durante el combate, cuatro naves romanas fueron hundidas y una fue capturada. El historiador romano Dion Casio dio otra versión del incidente: según esta versión Lucio Valerio, enviado por Roma a Tarento, se aproximaba a la ciudad. Los tarentinos, ebrios por los bacanales, creyeron que era un ataque romano y enviaron su flota, que hundió la flota romana. Después de este hecho, la armada y la flota tarentina atacaron la ciudad de Turios, restableciendo a los demócratas en el poder y persiguiendo a los aristócratas que se habían aliado con Roma. La guarnición romana fue expulsada de la ciudad.

Los romanos enviaron entonces una misión diplomática dirigida por Póstumo. Según Dion Casio, los embajadores romanos fueron recibidos con insultos y burlas de los tarentinos, e incluso un borracho orinó en la toga de Póstumo. Fue entonces cuando el embajador romano exclamó: «Reíros, reíros, vuestra sangre lavará mi ropa». Sin embargo, Apiano da una versión más neutral del encuentro: los romanos exigieron la liberación de los prisioneros romanos (presentados como simples observadores), el retorno de los ciudadanos de Turios que habían sido expulsados de su ciudad, y que los indemnizaran por los daños causados. También exigieron la entrega de los autores de esos crímenes. Las reivindicaciones romanas, unidas al choque cultural —por ejemplo, los embajadores romanos hablaban mal el griego y sus togas divertían a los asistentes—, causaron rechazo en la población tarentina. Por todo ello, las reivindicaciones romanas fueron rechazadas y Roma se sintió en su derecho de declarar una guerra «justa» a Tarento. Sabedores de sus pocas posibilidades de victoria contra Roma, los tarentinos pidieron ayuda a Pirro, rey de Epiro.

Guerra Pírrica (280-275 adC). Movimientos del ejército epirota en la guerra contra Roma (280-275 a. C). Piom, translation by Jarke – Translation of Image:Pyrrhic War Italy PioM.svg. CC BY-SA 3.0. Original file (SVG file, nominally 585 × 464 pixels, file size: 104 KB).

Primeras intervenciones armadas

En el 281 a. C., bajo el liderazgo Lucio Emilio Bárbula, las legiones romanas entraron en Tarento y saquearon la ciudad, a pesar de que Tarento recibió refuerzos samnitas y mesapios. Después de su derrota, los griegos eligieron al aristócrata Agis para solicitar una tregua e iniciar las conversaciones con Roma. Estas negociaciones se rompieron al desembarcar la avanzadilla griega en la primavera de 280 a. C., compuesta por unos 3000 soldados epirotas, comandados por Milo de Tarento. Tras el reinicio de las hostilidades el cónsul romano Bárbula fue obligado a huir, bajo la presión de las naves griegas.

La decisión de Pirro I de ayudar a la polis de Tarento contra los romanos fue motivada por la ayuda que le proporcionó antes esta ciudad, durante la conquista de Corfú por los epirotas. Además los tarentinos le ofrecieron un posible ejército de 150 000 hombres y 20 000 soldados de caballería reclutables entre samnitas, lucanos y brutios. Como el objetivo principal era reconquistar Macedonia, que perdió en 285 a. C. a manos de Lisímaco, y en ese momento no tenía suficientes medios en su reino para reclutar nuevos soldados, aceptó ayudar a Tarento.

El comandante griego planeaba ayudar a Tarento, para dirigirse luego a Sicilia con el fin de atacar Cartago. Así, después de haber amontonado un botín considerable en la guerra contra Cartago y su conquista del sur de Italia, preveía reorganizar su ejército para, como se ha dicho en el párrafo anterior, recuperar Macedonia.

Los ejércitos

La fuente habitual para los detalles de las batallas en esta época de la República es el escritor Tito Livio, pero desgraciadamente su bibliografía sobre este período es incompleta.

Nota: Lo que se posee de Tito Livio pasa del tomo X, que se termina sobre el año 293 a. C., al número XXI, que prosigue en el año 219 a. C.

A falta de detalles en otros autores antiguos, la cantidad de soldados griegos mencionados más abajo provienen de Plutarco, y la cantidad de tropas romanas se basan en estimaciones modernas probables, pero no precisas, de las fuerzas romanas y sus aliados.

Desarrollo de la batalla

El comandante epirota no decidió inmediatamente marchar sobre Roma porque deseaba obtener, previamente, el apoyo de sus aliados de Magna Grecia, por lo que enroló sin miramientos efectivos tarentinos. Durante este tiempo el cónsul Lavinio asolaba Lucania para impedir a los lucanos y los brucios unirse a Pirro. Comprendiendo que los refuerzos lucanos y brucios tardarían en llegar, Pirro decidió aguardar a los romanos en una llanura cercana al río Siris, situada entre las ciudades de Heraclea y de Pandosia. (ver nota: Según Plutarco, Pirro acampó cerca de la llanura de Pandosia y Heraclea, frente al río Siris (actual Sinni). Sin embargo, Tito Livio y Plinio el Viejo precisan que este acampó cerca de la ciudad de Heraclea pero fuera de sus fronteras. Por ello se considera que su campamento estuvo a unos 11 kilómetros del Mar Jónico y a 6,5 de Heraclea, en el actual territorio de la ciudad de Tursi.).

En ese lugar tomó posición y decidió esperar a los romanos, confiando en que la dificultad para vadear el río le daría tiempo a que sus aliados se le unieran. (ver nota: Estrabón señala que el Siris era navegable).

Antes de entablar el combate el rey envió a sus diplomáticos al cónsul romano Lavinio con el fin de proponer su propio arbitraje en el conflicto entre Roma y las poblaciones del sur de Italia y además prometió que sus aliados respetarían su decisión si los romanos finalmente lo aceptaban como árbitro. Los romanos rechazaron la proposición e instalaron su campamento en la llanura situada en la orilla norte del río Siris. Valerio Levino disponía de entre 30 y 35 000 soldados bajo su mando, entre los que se encontraban una gran cantidad de jinetes. El número de tropas del rey que se dejaron en Tarento no se conoce pero se sabe, gracias a Plutarco, que había entre 25 y 30 000 soldados griegos en Heraclea por lo que estos disponían de menos efectivos que los romanos. Las falanges griegas tomaron posición sobre la orilla sur del río Siris.

Primera fase de la batalla. Maximix. Este enlace. CC BY-SA 3.0.

Segunda fase de la batalla. Maximix, CC BY-SA 3.0.

Dionisio de Halicarnaso en su Historia antigua de Roma, (libro XIX, 12) y Plutarco, que se inspira en la obra de Dionisio en su Vida de Pirro (XVI y XVII), son las fuentes que dan más detalles sobre cómo aconteció la batalla. Es por ello que los acontecimientos que se narran a continuación provienen principalmente de estas dos obras.Al amanecer los romanos comenzaron a atravesar el río Siris y la caballería romana empezó a atacar los flancos de los exploradores griegos y su infantería ligera, que fueron forzados a huir. Tan pronto se supo que los romanos habían cruzado el río se ordenó a la caballería macedónica y tesalia atacar a la caballería romana. La infantería helena, compuesta por peltastas, arqueros e infantería pesada; comenzó a ponerse en marcha. La caballería de la vanguardia griega consiguió desorganizar las tropas romanas y provocar su retirada.

Peltasta. Peltast de Wikipedia en inglés – Dominio público.

Durante el enfrentamiento, Oblaco Volsinio, (ver nota: Oblaco es nombrado Oplax por Plutarco y Obsidio por Floro), jefe de un destacamento auxiliar de la caballería romana, reparó en Pirro gracias a que el general epirota llevaba un equipamiento y armas propios de un rey. Oblaco le siguió en sus desplazamientos y al final el soldado romano consiguió herirlo y descabalgarlo pero poco después resultó muerto a manos de la guardia personal del rey. El comandante heleno, para evitar constituir un blanco demasiado expuesto, le confió sus armas a Megacles, uno de sus oficiales.

Las falanges atacaron varias veces pero todos sus ataques eran respondidos por contraofensivas romanas. Aunque las tropas griegas lograron romper las primeras líneas romanas, no podían combatir contra ellas sin romper su formación pues se habrían arriesgado a dejar sus flancos expuestos a una peligrosa contraofensiva romana.(ver nota: Polibio en su historia de la batalla de Cinoscéfalos (197 a. C.) insiste en la necesidad vital en la falange de mantener su cohesión.). Durante estos combates sin claro vencedor, Megacles, al que los romanos tomaron por Pirro, resultó muerto y en el campo de batalla se difundió la noticia de que el rey había muerto, lo que trajo la desmoralización del bando griego y elevó la moral romana. Para evitar una debacle, el rey tuvo que recorrer las filas griegas a cara descubierta para convencer a sus hombres de que todavía seguía vivo. En ese momento decidió enviar a sus elefantes de guerra a la batalla. Al ver a los elefantes, los romanos se asustaron y cundió el pánico entre sus caballos, no pudiendo continuar el ataque la caballería romana. La caballería epirota atacó en ese momento los flancos de la infantería romana. La infantería romana huyó, permitiendo a los griegos apoderarse del campamento romano. En las batallas antiguas el abandono del campamento por el adversario significaba una derrota total pues suponía abandonar todo: material, animales de carga, vituallas y equipaje individual. Los legionarios supervivientes huyeron a una ciudad apulia, (Niebuhr en su obra Historia de Roma conjetura que podría tratarse de Venusia.), probablemente perdiendo todo su equipo.

Plutarco da el número de bajas de la batalla citando dos fuentes bastante divergentes:

- Según el historiador griego Jerónimo de Cardia, el ejército romano perdió cerca de 7000 soldados, mientras los griegos perdieron 4000.

- Según Dionisio de Halicarnaso, las pérdidas fueron mucho más elevadas: cerca de 15 000 muertos romanos y 13 000 en el ejército comandado por Pirro.

Se añaden a esa cantidad 1800 romanos capturados, según Eutropio. Un historiador tardío, Pablo Orosio (380-418), da un balance de pérdidas romanas con una precisión sorprendente: 14 880 muertos y 1310 presos por parte de los soldados de infantería, 246 jinetes muertos y 502 presos, así como 22 estandartes perdidos. Los números de Pablo Orosio reducen los de Dionisio y Eutropio.

El general griego propuso a los presos romanos unirse a su ejército, como se hacía en Oriente con los contingentes mercenarios, pero estos se negaron.

Consecuencias de la batalla de Heraclea

Acabada la batalla, después de haber sido saqueado el campamento romano, los refuerzos que venían de Lucania y de Samnio se unieron al ejército vencedor. Muchas ciudades griegas también se unieron a Pirro. Un claro ejemplo fue Locros, que entregó la guarnición romana de la ciudad al epirota. En Rhegium, última posición de la costa meridional italiana controlada por Roma, el pretor campanio y comandante de la guarnición Decio Vibulo desertó y se proclamó administrador de Rhegium, masacrando a una parte de los habitantes y persiguiendo a otros, amotinándose así contra la autoridad romana.

El ejército combinado greco-epirota avanzó hacia el norte, en dirección a Etruria y capturó numerosas ciudades pequeñas de Campania, pero no pudo tomar Capua. Su recorrido se interrumpió en Anagni, a dos días de Roma (unos 30 kilómetros), cuando se encontró con otro ejército romano. Pirro se dio cuenta de que no disponía de bastantes soldados para luchar contra Lavinio y Bárbula a la vez, y que probablemente iban a enfrentarse a él. Con esa situación decidió retirarse. Los romanos prefirieron no perseguirlo.

Avance de Pirro hacia Roma tras su triunfo en la batalla de Heraclea. Qwertyytrewqqwerty – Trabajo propio, based on this. CC BY-SA 3.0. Original file (SVG file, nominally 800 × 499 pixels, file size: 262 KB).

Más tarde, el cónsul Cayo Fabricio Luscino fue enviado para negociar el intercambio de los presos capturados en la batalla de Heraclea. Hay dos versiones respecto a este hecho histórico:

- Una proveniente de Frontino, que explica que aunque Cayo Fabricio Luscino se negó a aceptar los presentes del rey, este último le confió los presos para llevarlos a Roma con la condición de que retornaran si el Senado romano se negaba a pagar el rescate. Al no haber admitido el Senado las demandas de Pirro Fabricio se los tuvo que reenviar, respetando así su promesa.