Leona de Baena, ejemplo de animal presente en contextos funerarios. Fines del siglo VI a. C. M.A.N., Madrid,

(España). Foto: Relanzón, Santiago. Museo Arqueológico Nacional de España. CC BY-SA 4.0.

La Leona de Baena es una escultura ibera de piedra caliza datada a finales del siglo VI a. C. Fue encontrada en el yacimiento arqueológico del Cerro del Minguillar, situado en la localidad de Baena (Provincia de Córdoba, Andalucía, España), donde se ubican los restos de la antigua Iponuba, ciudad ibero-romana perteneciente a la región Bética.

Representa a una leona tumbada y en actitud amenazante, y seguramente fue parte de un monumento funerario cuya tumba estaría protegiendo simbólicamente.

La escultura está expuesta en el Museo Arqueológico Nacional de España (Madrid), junto a diversas esculturas del periodo ibérico. Se encuentra una reproducción en bronce en la plaza Palacio de Baena y otra en el Museo Histórico y Arqueológico de Baena.

Protohistoria de la península ibérica es la denominación historiográfica del periodo inicial de la historia antigua de la península ibérica, del final de la prehistoria de la península ibérica, o de la transición entre ambas épocas.

La protohistoria es el periodo del que no hay fuentes escritas directas (es decir, producidas directamente por la sociedad protohistórica), sino indirectas (es decir, producidas por otra sociedad, una sociedad que ya ha llegado a una fase histórica, en la que se producen documentos escritos); así como el periodo en que aparece por primera vez la escritura en cada una de las culturas o civilizaciones.

Tal fase protohistórica, para la península ibérica, se da en los últimos siglos del II milenio a. C. y la mayor parte del I milenio a. C., lo que corresponde con el Bronce Final y la Edad del Hierro. En esas épocas, la relación de los denominados pueblos colonizadores del Mediterráneo oriental (griegos y púnicos —fenicios y cartagineses—) fue muy intensa con el Mediterráneo occidental, y en concreto con el «extremo occidente» (la costa mediterránea peninsular, las islas e islotes inmediatos a esa costa —lugares especialmente propicios para la localización de las colonias— y el archipiélago Balear; e incluso, en mucha menor medida, las zonas exteriores al estrecho de Gibraltar —costa atlántica de la península ibérica y rutas atlánticas hacia el sur, incluyendo las islas Canarias, y el norte—) que se pobló de referencias difusas en la mitología (jardín de las Hespérides, islas Afortunadas, columnas de Hércules, viaje de Ulises —episodio con Calipso en la isla de Ogigia—). Los corónimos que designaban a la región (Hesperia, Iberia, Hispania) se formaron en esta época como exónimos, en ausencia de una denominación autóctona, que no existía más allá de los topónimos locales. Incluso los nombres atribuidos a los pueblos indígenas (y su identificación) eran habitualmente resultado de las categorías diseñadas por los colonizadores atendiendo a sus propios criterios.

Se refiere al periodo en el que coexistieron culturas sin escritura propia (o con escritura limitada) y culturas con escritura que dejaron registros sobre ellas. En la península ibérica, esto abarca desde la Edad del Bronce (aproximadamente 3000 a.C.) hasta la llegada de los romanos en el siglo III a.C.

Cronológicamente, después de la Protohistoria se abre el periodo llamado edad antigua.

1- Protohistoria (3000 a.C. – llegada de Roma): Pueblos prerromanos y colonizaciones.

2- Romanización (218 a.C. – siglo IV): Desde las conquistas hasta la consolidación de Hispania como provincia romana.

3- Transición al Medievo (siglo V): Invasiones germánicas y colapso del dominio romano.

«La Historia Antigua de la Península Ibérica: Pueblos, Colonizaciones y Roma». Introducción. (Parte 1).

- Introducción. Protohistoria. Edad antigua.Romanización.

- Antecedentes culturales. Cronología.

- Fuentes. Herodoto y otros muchos.

- Introducción a los Pueblos Prerromanos de la península: Tartessos; Íberos; Celtas y Celtíberos.

- Pueblos Colonizadores: Fenicios; Griegos; Cartagineses.

- Pueblos Prerromanos (en general).

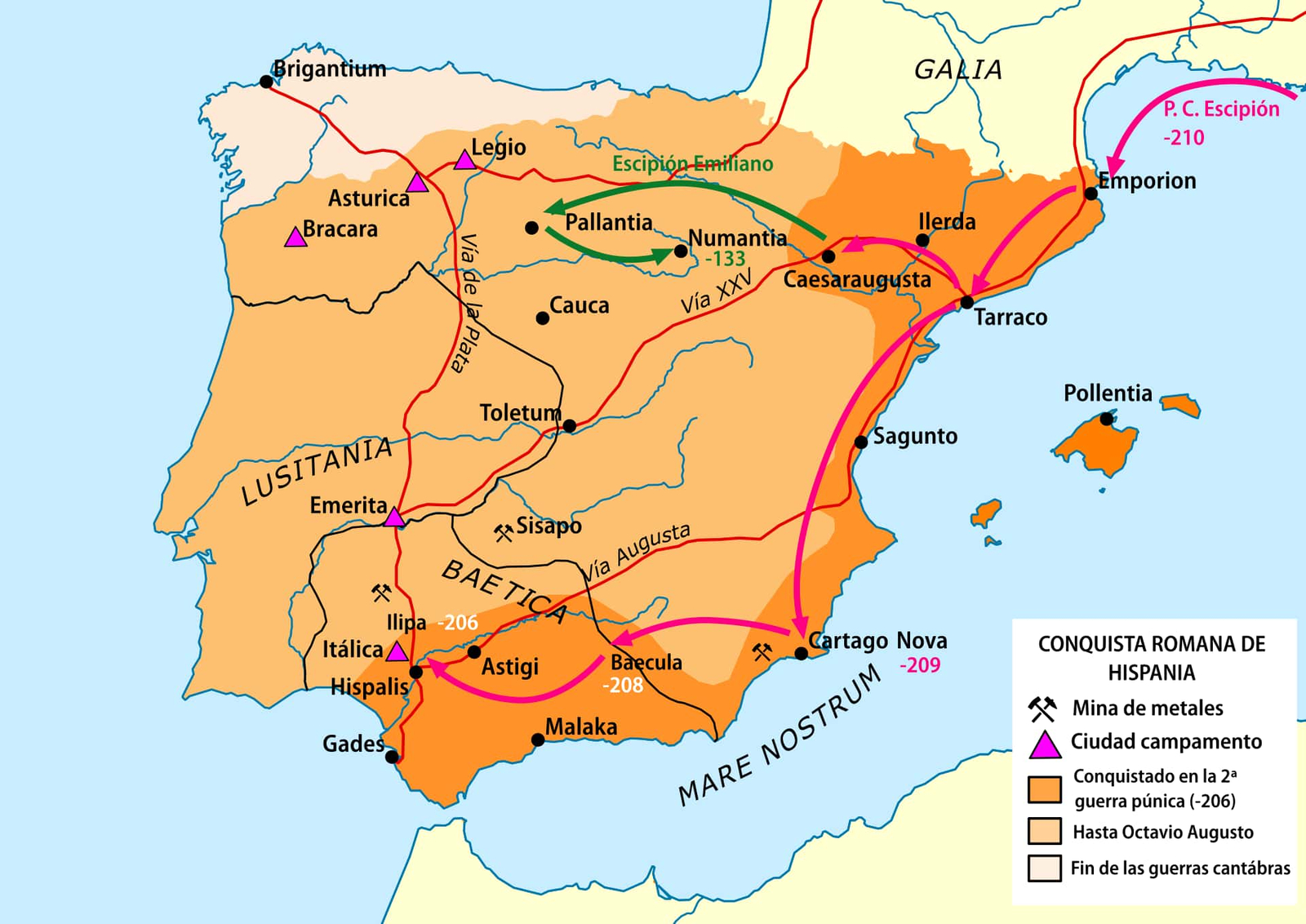

- Conquista romana y primeras guerras

- Hispania en el Alto y Bajo Imperio Romano.

- Invasiones germánicas y el fin de la Hispania romana. El Reino Visigodo (476 – 720).

Antecedentes culturales. Cronología

1. Habitantes autóctonos (Tercer Milenio a.C. en adelante)

En este periodo, final del Neolítico y del Calcolítico, la península ibérica estaba habitada por diversos grupos de pueblos autóctonos. Desde el tercer milenio a. C., la península ibérica estuvo habitada por diversos pueblos autóctonos que desarrollaron culturas propias, reconocidas por la arqueología a través de sus restos materiales. Entre ellas destacan la cultura de Los Millares, en el sudeste peninsular, considerada una de las más avanzadas del Calcolítico europeo; la cultura del Vaso Campaniforme, extendida por gran parte de Europa occidental y caracterizada por su cerámica distintiva; la cultura del Algar, en el sur de la actual Portugal, con una notable arquitectura funeraria; y la cultura de Vila Nova de São Pedro, también en territorio portugués, que muestra un alto grado de complejidad social para su época. Estas culturas forman parte del contexto prehistórico inmediato que desembocará en la protohistoria, ya que muchas de sus bases tecnológicas, sociales y económicas serán heredadas o transformadas por las culturas de la Edad del Bronce y del Hierro.

Algunos elementos clave:

- Cultura de los Millares (3100-2200 a.C.): Al sureste de la península, fue una de las primeras culturas organizadas, caracterizada por asentamientos fortificados y agricultura.

- Cultura del Vaso Campaniforme (2500-1900 a.C.): Se expandió por Europa occidental y también influyó en la península. Relacionada con la metalurgia del cobre y el comercio.

- Cultura de El Argar (2200-1500 a.C.): En el sureste, destacó por su organización jerárquica y avances en metalurgia del bronce.

Cultura de Vila Nova . La cultura arqueológica de Vila Nova de São Pedro o del Tajo se desarrolló durante el Calcolítico de Portugal, a la vez que la de Los Millares en el sudeste peninsular. Se caracteriza por la construcción de fortalezas de piedra en áreas sin riquezas económicas concretas, lo que ha llevado a interpretarlas como lugares centrales de las redes comerciales. Localizada en la región en torno a la desembocadura del Tajo, floreció entre aproximadamente 2700 y 1500 a. C. según unos autores o entre 3100 y 2200 a. C. según otros.

2. Llegada de los Celtas (Sobre el primer milenio, siglos VIII y VII aC).

- Los celtas eran un grupo indoeuropeo que ingresó a la península por los Pirineos hacia finales de la Edad del Bronce. Se asentaron principalmente en el norte y oeste, mezclándose con poblaciones locales. Su cultura destacó por la metalurgia del hierro, la ganadería y la organización tribal.

Durante el primer milenio antes de nuestra era, diversos grupos humanos de tradición indoeuropea, conocidos comúnmente como celtas, se establecieron en amplias zonas del interior y norte de la península ibérica. Su llegada no fue el resultado de una invasión repentina, sino de un proceso prolongado y complejo de migraciones y contactos culturales, que comenzó en torno al siglo IX a. C., aunque en algunas zonas su influencia es anterior.

Los celtas no constituían un pueblo homogéneo, sino un conjunto de tribus que compartían ciertas características culturales, lingüísticas y religiosas. Procedentes de regiones del centro y oeste de Europa, especialmente de la cultura de Hallstatt y posteriormente de la cultura de La Tène, su expansión alcanzó muchas partes del continente, incluida Hispania.

Aunque no dejaron escritura propia (salvo algunas inscripciones tardías en signarios locales como el celtibérico), se sabe de ellos gracias a la arqueología y a las fuentes clásicas griegas y romanas. Su economía era agropecuaria, practicaban la metalurgia del hierro, y vivían en castros —poblados fortificados situados en zonas elevadas—, lo que ha dado lugar al término cultura castreña.

Los celtas peninsulares desarrollaron un rico imaginario religioso, con culto a fuerzas de la naturaleza, divinidades locales y héroes guerreros. Su organización social era tribal y jerárquica, con jefes militares y druidas o sacerdotes.

La presencia celta en Hispania representa uno de los grandes capítulos de la protohistoria ibérica, y su legado puede rastrearse en la toponimia, en ciertas tradiciones culturales del noroeste peninsular e incluso en algunos rasgos lingüísticos.

Pueblos Celtas destacados:

- Celtíberos, en la Meseta oriental y el sistema Ibérico, resultado del contacto entre elementos celtas e íberos.

- Galaicos (noroeste, Galicia y norte de Portugal).

- Astures (Asturias y León).

Cántabros (norte de Castilla y Cantabria).- Vettones (oeste de Castilla y norte de Extremadura).

- Vacceos, vetones y lusitanos, en la zona central y occidental.

3. Emergen los Íberos (Finales del Segundo Milenio a.C. – Primer Milenio a.C.). un mosaico cultural en la protohistoria peninsular

Los íberos ocupaban principalmente el levante y sureste de la península. Probablemente eran un desarrollo local influido por contactos con culturas mediterráneas orientales (fenicios y griegos). Practicaban agricultura intensiva, ganadería y comercio. Su cultura era jerárquica, con reyezuelos locales.

Los íberos fueron un conjunto de pueblos autóctonos que habitaron el litoral oriental y meridional de la península ibérica durante el primer milenio antes de nuestra era, entre los siglos VIII y I a. C. No constituían una unidad política ni étnica homogénea, pero compartían elementos culturales comunes que permiten hablar de una civilización íbera con características propias dentro del marco de la protohistoria.

Origen y evolución

El origen de los íberos ha sido objeto de debate. Algunos autores defienden una evolución interna desde las culturas locales del Bronce Final, influenciadas por contactos mediterráneos. Otros apuntan a una hibridación cultural entre elementos indígenas y aportes fenicios, griegos y púnicos. En cualquier caso, lo que define a los íberos no es una etnicidad cerrada, sino la configuración de un espacio cultural, caracterizado por una lengua común, formas similares de organización social, urbanismo, religión y expresiones artísticas.

Territorio y organización

La civilización íbera se desarrolló principalmente en el levante y sur peninsular, desde el sur de Francia hasta el entorno del río Segura, incluyendo regiones actuales como Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía oriental y parte de Aragón y Castilla-La Mancha. Se organizaban en ciudades-estado y comunidades tribales, algunas con estructuras jerarquizadas y aristocracias guerreras. Cada comunidad tenía sus propias élites, centros fortificados (oppida) y redes de intercambio con el Mediterráneo.

Cultura material y economía

Los íberos destacan por su avanzado nivel tecnológico y artístico. Practicaban una economía agrícola y ganadera, complementada con minería, artesanía del hierro y la cerámica, y un activo comercio con colonizadores griegos y fenicios. Utilizaban moneda propia, lo que indica un alto grado de desarrollo económico.

La escritura íbera —no descifrada completamente— se desarrolló a partir de alfabetos tomados de los fenicios y griegos, y fue empleada en inscripciones sobre piedra, cerámica y láminas de plomo.

En el arte, se distinguen por sus esculturas funerarias en piedra —como la Dama de Elche, la Dama de Baza o el Toro de Osuna— que muestran influencias orientales pero también un estilo propio, solemne y simbólico.

Religión y ritos

Su religión era politeísta y animista, con culto a dioses locales, a la naturaleza y a los antepasados. Los rituales funerarios eran complejos, incluyendo la incineración, el depósito de urnas, ajuares y monumentos escultóricos. La figura del guerrero tenía un papel destacado tanto en la vida como en la muerte.

Contactos exteriores

Los íberos mantuvieron relaciones continuas con fenicios, griegos, cartagineses y, finalmente, romanos. De los primeros aprendieron la escritura y el urbanismo; de los griegos, formas artísticas y religiosas; con Cartago, compartieron alianzas e incluso participaron en campañas militares. La llegada de Roma marcó el final de la cultura íbera como tal, aunque muchos de sus elementos fueron absorbidos y transformados por la romanización.

Legado

La civilización íbera es una de las más singulares de la protohistoria europea. Su legado se conserva en restos arqueológicos, esculturas, monedas, y toponimia. Aunque desaparecieron como entidad cultural con la conquista romana, su influencia perdura en la identidad histórica de la península ibérica.

Pueblos Íberos destacados:

- Contestanos (Alicante).

- Bastetanos (Granada y Almería).

- Edetanos (Valencia).

- Turdetanos (Andalucía, herederos de Tartessos).

Los pueblos íberos son, efectivamente, pueblos autóctonos de la península ibérica, aunque su formación y desarrollo como un conjunto cultural coherente se produjo durante un periodo largo de tiempo. Los íberos habitaron principalmente en el este, sur y sureste de la península, en lo que hoy son territorios como Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia.

4. Los Celtíberos (Híbridos Celtas-Íberos, Primer Milenio a.C.) el pueblo mestizo de la protohistoria peninsular

Los celtíberos fueron un pueblo prerromano que ocupó la zona centro-oriental de la península ibérica durante el I milenio a. C., especialmente en la región comprendida entre los ríos Duero, Ebro y Tajo. Representan una de las manifestaciones más complejas y singulares de la protohistoria hispánica, al ser el resultado de un proceso de mestizaje cultural entre las poblaciones celtas del interior peninsular y las íberas del levante mediterráneo.

Origen y carácter híbrido

El término “celtíbero” ya era utilizado por autores grecorromanos como Estrabón o Apiano para describir a un conjunto de pueblos que compartían elementos tanto celtas como íberos, sin ser plenamente ni lo uno ni lo otro. Este mestizaje no fue solo étnico, sino también lingüístico, religioso, social y militar. En su lengua, por ejemplo, emplearon un alfabeto derivado del íbero (la escritura celtibérica), pero adaptado a una lengua indoeuropea de raíz celta.

Territorio y organización

Su territorio, la Celtiberia, abarcaba áreas montañosas del actual sistema Ibérico (Soria, Teruel, Zaragoza, Guadalajara, Cuenca). Vivían en oppida fortificados —como Numancia, Segeda o Tiermes— y se organizaban en comunidades tribales dirigidas por jefes guerreros. Su sociedad era fuertemente jerarquizada, con un marcado espíritu bélico, como lo demuestran las fuentes romanas y los ajuares funerarios hallados.

Cultura material y religión

La cultura material celtíbera combina elementos celtas (armamento, estructuras sociales, ritos funerarios como la incineración) con rasgos íberos (arte, escritura, moneda, urbanismo). Su economía se basaba en la agricultura, la ganadería, la metalurgia del hierro y el comercio con pueblos vecinos. Su religiosidad tenía un fuerte componente guerrero y animista, con culto a héroes, ancestros y fuerzas de la naturaleza.

Conflicto y resistencia

Los celtíberos fueron protagonistas de algunos de los episodios más emblemáticos de la resistencia a Roma. Destacan las Guerras Celtíberas (siglos II–I a. C.), en las que sobresalen figuras como Viriato o el famoso sitio de Numancia (133 a. C.), símbolo de la lucha hasta la muerte por la independencia. A pesar de su derrota final, su resistencia marcó profundamente la conciencia romana sobre Hispania.

Legado

Los celtíberos no solo son un ejemplo de fusión cultural antigua, sino también un testimonio de la diversidad étnica de la península antes de Roma. Tras la romanización, muchos de sus elementos fueron absorbidos en la cultura hispanorromana, aunque su memoria pervive como símbolo de identidad local en regiones del interior peninsular.

Se desarrollaron en la zona central y oriental de la península, fruto de la mezcla cultural entre celtas e íberos. Su núcleo estaba en el sistema Ibérico (Zaragoza, Soria y Teruel).

Pueblos Celtíberos destacados:

- Arevacos (Soria).

- Berones (La Rioja).

- Pelendones (norte de Soria).

5. Tartessos (1000 aC); el primer reino histórico del occidente peninsular

Tartessos fue una civilización del suroeste de la península ibérica que floreció entre los siglos IX y VI a. C., considerada por muchos como el primer Estado organizado del occidente europeo. Situada principalmente en el triángulo formado por las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, su desarrollo estuvo estrechamente vinculado a las riquezas minerales del entorno y a sus intensos contactos comerciales con fenicios y griegos.

Un reino entre el mito y la historia

Tartessos aparece tanto en fuentes arqueológicas como en relatos de autores clásicos —Heródoto, Avieno, Estrabón—, que lo describen como un territorio rico, culto y bien organizado. Sin embargo, la falta de textos propios y la mezcla entre realidad y leyenda hacen que Tartessos se sitúe en una zona ambigua entre la historia y el mito, alimentando teorías sobre su posible conexión con la Atlántida o con pueblos bíblicos como Tarsis.

Cultura material y economía

La civilización tartésica se caracterizó por su alto nivel de desarrollo económico, basado en la explotación de minas de cobre, plata y estaño, y en su comercio con los fenicios, quienes introdujeron la escritura, el urbanismo, técnicas metalúrgicas y elementos religiosos orientales. En lo material, Tartessos dejó un legado brillante: necrópolis ricas en ajuares, tesoros como el de El Carambolo y monumentos como el santuario de Cancho Roano.

Sociedad y organización

Aunque no se conocen detalles precisos de su sistema político, se habla de reyes como Argantonio, citado por Heródoto como un monarca longevo y sabio, que habría gobernado durante el apogeo del reino. La sociedad tartésica parece haber sido jerarquizada, con élites aristocráticas guerreras y una base de agricultores, artesanos y comerciantes.

Lengua y escritura

Tartessos adoptó una forma temprana de escritura semisilábica de origen fenicio, utilizada en inscripciones que aún no han sido descifradas por completo. Esta lengua, llamada «tartesia» o «suroccidental», es una de las más antiguas atestiguadas en la península, aunque su relación con otras lenguas indígenas sigue siendo incierta.

Declive y legado

A partir del siglo VI a. C., Tartessos desaparece súbitamente de las fuentes, lo que ha dado pie a múltiples interpretaciones: desde invasiones púnicas hasta colapsos internos o cambios en las rutas comerciales. Lo cierto es que su influencia sobrevivió en culturas posteriores como la turdetana, considerada por los romanos como herederos directos de los tartesios.

Tartessos representa uno de los núcleos culturales más antiguos y singulares de la protohistoria ibérica. Su carácter híbrido —entre lo autóctono y lo oriental—, su brillo económico y artístico, y su aura legendaria lo convierten en un hito clave para entender los orígenes históricos de la península ibérica.

El pueblo tartésico es uno de los más enigmáticos de la península ibérica y, como bien señalas, tiene un contexto cronológico importante en la protohistoria de la región. El Reino de Tartessos floreció en el suroeste de la península, en la zona que ahora ocupa principalmente Andalucía (especialmente en la zona del río Guadalquivir, y su influencia llegaba a las costas cercanas, como las de Huelva y Cádiz). La cronología de Tartessos se extiende desde aproximadamente el siglo XI a.C. hasta el siglo VI a.C., aunque la mayor parte de la información disponible proviene de las últimas fases de su existencia.

6. Colonizaciones Extranjeras

Durante el primer milenio antes de nuestra era, la península ibérica fue objeto de una serie de contactos e influencias por parte de pueblos procedentes del Mediterráneo oriental. Fenicios, griegos y cartagineses establecieron enclaves costeros, desarrollaron intercambios comerciales con las poblaciones indígenas y dejaron una huella profunda en la cultura material, la religión, la escritura y la economía peninsular. Estas colonizaciones no solo aportaron novedades tecnológicas, sino que fueron auténticos vectores de transformación para el mundo indígena, marcando el tránsito entre la prehistoria y la historia en buena parte del litoral hispano.

Influencia común: escritura, comercio y urbanismo

Fenicios, griegos y cartagineses actuaron como intermediarios culturales entre Oriente y Occidente. Introdujeron la escritura, monedas, técnicas agrarias y formas nuevas de organización política y urbana. Gracias a estos contactos, muchos pueblos prerromanos pasaron de una economía de subsistencia a una economía comercial, se familiarizaron con estructuras estatales complejas y adoptaron religiones sincréticas.

Estas colonizaciones no fueron dominación imperialista en el sentido romano, sino presencias estratégicas costeras basadas en el intercambio y la influencia indirecta. Sin embargo, su legado fue profundo y duradero, sentando las bases de la posterior romanización.

- Fenicios (Siglo IX a.C.).los pioneros de Oriente; Los fenicios, originarios de la región del actual Líbano, fueron los primeros en establecer contactos duraderos con la península, desde el siglo IX a. C. Fundaron Gadir (actual Cádiz), considerada la ciudad más antigua de Occidente, y otros enclaves como Malaka, Sexi o Abdera. Su principal motivación fue la explotación de recursos minerales (cobre, plata) y el comercio con pueblos locales como los tartesios.Procedentes de Oriente Próximo, fundaron colonias costeras como Gadir (Cádiz) y Málaga. Introdujeron el alfabeto, técnicas avanzadas de navegación y el comercio a gran escala. A través de los fenicios llegaron a la península numerosos elementos de la civilización oriental: la escritura alfabética, el urbanismo, nuevos dioses como Melkart (que luego se identificó con Hércules) y técnicas metalúrgicas avanzadas. Su influencia fue especialmente intensa en el sur peninsular y dejó una impronta duradera en el desarrollo de Tartessos.

- Griegos (Siglo VIII a.C.); comerciantes y fundadores de Emporion. Los griegos, especialmente los focenses, llegaron más tarde, hacia el siglo VI a. C., y fundaron la colonia de Emporion (Ampurias) en la costa noreste de la península. A diferencia de los fenicios, su presencia fue más limitada y dispersa, aunque establecieron también contactos esporádicos en el sureste y otras zonas del litoral. Los griegos aportaron su alfabeto, nuevas formas artísticas y religiosas, y una visión cosmopolita del Mediterráneo. A través de ellos, los pueblos indígenas accedieron a productos exóticos, ideas filosóficas y modelos culturales helénicos. En su interacción con los íberos se desarrollaron formas híbridas de expresión artística y comercial. Establecieron colonias en la costa noreste, como Emporion (Ampurias). Difundieron la cultura helénica y el comercio de bienes como el vino y el aceite.

- Cartagineses (Siglo VI a.C.) herederos de los fenicios y rivales de Roma. Los cartagineses, descendientes de colonos fenicios asentados en el norte de África (Cartago), actuaron como continuadores y ampliadores de la colonización fenicia, especialmente a partir del siglo V a. C. Su presencia fue más militar y expansionista, buscando controlar las rutas comerciales y los recursos estratégicos del sur y levante peninsular. Cartago estableció bases en Ebusus (Ibiza), Cartago Nova (Cartagena) y otras plazas fuertes, y mantuvo relaciones tanto hostiles como diplomáticas con pueblos indígenas. Su dominio alcanzó su punto culminante durante las campañas de Amílcar Barca y Aníbal, antes de la llegada de los romanos, lo que desembocó en la Segunda Guerra Púnica (218 a. C.), punto de inicio de la conquista romana de Hispania. Sustituyeron a los fenicios como potencia hegemónica. Fundaron colonias como Cartago Nova (Cartagena) y dominaron amplias zonas del sur y levante. Tuvieron un papel crucial en los conflictos con Roma (Guerras Púnicas).

Cronología Resumida

1. 3000-1500 a.C.: Culturas autóctonas (Millares, El Argar).

2. Finales del II milenio a.C.: Llegada de los celtas; desarrollo de los íberos en el este.

3. Primer milenio a.C.: Consolidación de celtas, íberos y celtíberos. Llegadas fenicias, griegas y cartaginesas. Se fundan colonias como Ebusus (Ibiza), Emporion (Ampurias), Gadir (Cádiz) o Malaka (Málaga). Se funda el reino de Tartessos.

4. 218 a.C. – 19 a.C.: Conquista romana y romanización. 5.Transición al Medievo (siglo V): Invasiones germánicas y colapso del dominio romano.

Lenguas paleohispánicas hacia el 300 a. C.: un mosaico de voces en el umbral de Roma

Hacia el año 300 a. C., la península ibérica presentaba una extraordinaria diversidad lingüística que reflejaba su complejidad étnica y cultural. Antes de la llegada de Roma, coexistían en Hispania al menos media docena de lenguas o familias lingüísticas documentadas, habladas por pueblos autóctonos o colonizadores, muchas de ellas únicas en el panorama indoeuropeo y mediterráneo. Este abanico de lenguas, hoy conocidas como paleohispánicas, constituye una de las expresiones más ricas y fascinantes de la protohistoria peninsular.

Una babel prerromana

Las lenguas paleohispánicas son aquellas lenguas que se hablaban en la península antes de la imposición del latín. Algunas han sido parcialmente descifradas gracias a inscripciones epigráficas, mientras que otras apenas son conocidas. Estas lenguas no formaban un sistema unificado, sino un mosaico fragmentario y regional, influido por factores geográficos, comerciales, culturales y coloniales.

Se distinguen dos grandes grupos:

Lenguas no indoeuropeas: como el íbero o el tartesio, sin parentesco claro con ninguna lengua conocida actual o antigua.

Lenguas indoeuropeas: como el celtibérico o el lusitano, emparentadas con el celta o con ramas más arcaicas del indoeuropeo.

A ello se suma la presencia de lenguas coloniales, como el fenicio-púnico o el griego en zonas costeras, y el vascón, ancestral del euskera moderno, cuyo origen se remonta probablemente a épocas anteriores al primer milenio a. C.

Lenguas paleohispánicas alrededor del 300 a. C. Alcides Pinto derivative work: Rowanwindwhistler. CC BY-SA 4.0.

Se llaman lenguas paleohispánicas o prerromanas a las lenguas indígenas habladas en la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Es controvertido el uso del término «indígenas», puesto que no se conoce el origen de algunas de estas lenguas y otras son indoeuropeas, pero delimita el grupo de lenguas tratado frente al fenicio, al griego y naturalmente frente al latín.

Muy probablemente, la mayoría de las lenguas paleohispánicas desaparecieron sin dejar rastro, pero de algunas se han conservado inscripciones en escrituras paleohispánicas y en alfabeto latino que se datan como mínimo desde el siglo V a. C. , quizás desde el siglo VII a. C., hasta finales del siglo I a. C. o principios del siglo I a. C. Estas lenguas se denominan lenguas en ruinas o residuales (en alemán Restsprachen o Trümmersprachen) como el etrusco, el paleosardo, el ligur y el rético entre otras.

Artículo fuente: Lenguas paleohispánicas.

Principales lenguas paleohispánicas

🟤 Íbero

Hablada en el levante y sur peninsular (desde el Rosellón hasta Andalucía oriental), el íbero es la lengua paleohispánica más conocida en número de inscripciones. Aunque su escritura (semisilábica, derivada del alfabeto fenicio) ha sido en parte descifrada, su vocabulario y gramática siguen siendo en gran medida un misterio, ya que no se parece a ninguna lengua conocida. Su uso estaba extendido entre pueblos como los contestanos, bastetanos, edetanos y otros.

🟤 Celtibérico

Esta lengua indoeuropea, perteneciente a la rama celta, se hablaba en la Celtiberia (actuales Soria, Teruel, Zaragoza). Su alfabeto deriva del íbero y ha permitido una mejor comprensión del celta antiguo. Gracias a inscripciones como los bronces de Botorrita, se conocen aspectos gramaticales, nombres propios y fórmulas legales de los pueblos celtíberos.

🟤 Lusitano

Hablado en el oeste de la península (zona de la actual Beira portuguesa y norte de Extremadura), es una lengua discutida: aunque presenta elementos indoeuropeos, su relación con el celta no es clara. Se conserva en pocas inscripciones (como la de Cabeço das Fráguas) y en la toponimia.

🟤 Tartesio / Suroccidental

Conocida por unas pocas inscripciones en escritura propia, el tartesio podría ser una lengua no indoeuropea, emparentada con el íbero o incluso más arcaica. Se hablaba en el suroeste (Andévalo, Algarve). Su desciframiento es aún limitado.

🟤 Vascónico

Aunque no se conservan textos escritos, se cree que en el norte (Navarra, Alto Ebro, Pirineos occidentales) se hablaba una lengua precursora del actual euskera. Su supervivencia hasta hoy hace del vascónico una reliquia lingüística excepcional en Europa.

Escrituras paleohispánicas

Las lenguas paleohispánicas se escribían en varios sistemas desarrollados localmente o adaptados de influencias externas. Entre ellos:

Escritura ibérica nordoriental y sudoriental: semisilábica, usada para el íbero y el celtibérico.

Escritura tartésica o suroccidental: de interpretación incierta.

Alfabeto greco-latino: usado marginalmente en colonias griegas y posteriormente por romanos.

La mayoría de las inscripciones son funerarias, votivas o jurídicas, grabadas sobre piedra, cerámica o láminas de plomo. Estas escrituras son una de las principales fuentes para conocer estas lenguas, ya que no dejaron literatura.

Impacto y desaparición

Con la llegada de Roma a partir del siglo III a. C., el latín fue desplazando progresivamente a las lenguas paleohispánicas. Algunas, como el celtibérico, persistieron hasta el siglo I d. C. Otras desaparecieron rápidamente o fueron absorbidas. El vascón resistió y evolucionó hacia el euskera moderno, el único superviviente directo de aquel complejo mundo lingüístico.

El panorama lingüístico de la Hispania anterior a Roma era tan diverso como su geografía. Estas lenguas, hoy en su mayoría desaparecidas, atestiguan la riqueza cultural de los pueblos prerromanos. El estudio de las lenguas paleohispánicas no solo permite conocer mejor la protohistoria peninsular, sino también reivindicar la pluralidad de orígenes que conforman la identidad cultural de España y Portugal.

Fuentes

La epigrafía y la numismática procuran la reconstrucción de algunos textos rescatados arqueológicamente, de conservación parcial y de muy difícil interpretación como fuentes documentales. También muy problemático es el tratamiento crítico de los textos literarios de la Antigüedad. Entre los textos protohistóricos más importantes están, en hebreo, la Biblia (cuyas enigmáticas menciones a Tarshish pueden en algunos casos localizarse en España), y en griego documentos como las historias de Heródoto, Herodoro, Teopompo o Éforo y los periplos massaliota, de Piteas o el Pseudo-Escilax (el Periplo de Hannón inicialmente estaría escrito en fenicio).

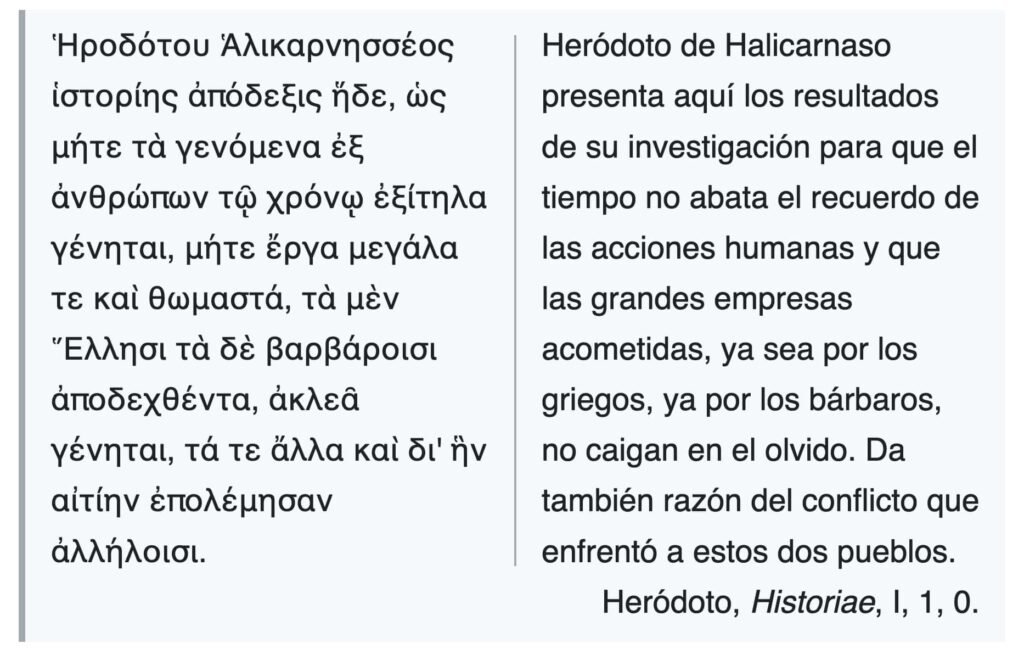

Heródoto de Halicarnaso: el padre de la Historia

Heródoto de Halicarnaso, nacido en torno al año 484 a. C. en la ciudad griega de Halicarnaso (actual Bodrum, en Turquía), es reconocido tradicionalmente como el “padre de la Historia”. Su obra monumental, conocida simplemente como Historíai (Investigaciones), constituye el primer intento conocido de reunir, organizar y transmitir hechos del pasado humano con un enfoque sistemático, combinando la narrativa con la observación crítica y el deseo de comprender las causas profundas de los acontecimientos.

Una vida entre culturas

Heródoto vivió en una época de profundos cambios políticos y culturales, marcada por la expansión del Imperio persa y el auge de las ciudades-estado griegas. Aunque griego de nacimiento, su procedencia jonia lo colocó en una posición privilegiada para observar y documentar los contactos entre Grecia y Oriente, entre Occidente y Asia. Viajó extensamente —según sus propios relatos— por Egipto, Mesopotamia, el Cáucaso, Tracia y hasta el mar Negro, recogiendo testimonios orales, observaciones directas, leyendas y tradiciones locales.

Su perspectiva multicultural y comparativa le permitió transmitir una visión del mundo enormemente amplia para su tiempo, donde lo extranjero no era necesariamente lo bárbaro, y donde el relato histórico no se limitaba a lo griego.

La obra: Historíai

La obra de Heródoto, dividida en nueve libros (nombrados posteriormente con las musas), narra principalmente las Guerras Médicas, es decir, los enfrentamientos entre griegos y persas a comienzos del siglo V a. C. Sin embargo, su alcance va mucho más allá del simple relato militar. Heródoto se interesa por las costumbres, religiones, leyes, leyendas, paisajes y anécdotas de los pueblos que describe, desde los egipcios hasta los escitas.

El núcleo de su método es la investigación (historia), que para él significa indagar, preguntar, contrastar. No siempre verifica las fuentes, pero casi siempre las expone con claridad, dejando al lector la libertad de juzgar. Su frase recurrente “así me lo contaron” revela tanto su honestidad intelectual como su voluntad de preservar incluso lo inverosímil como parte del patrimonio humano.

Un estilo entre la épica y la crítica

Heródoto escribe en un estilo narrativo, ágil y a veces poético, heredero de la épica homérica pero abierto a la observación empírica. Alterna episodios históricos con digresiones geográficas o antropológicas, lo que hace de su obra no solo una historia política, sino también una enciclopedia cultural del mundo conocido.

Aunque fue criticado por autores como Tucídides, quien le reprochaba su falta de rigor analítico, su obra sentó las bases de la historiografía como disciplina, al separar la historia del mito y al buscar causas más allá de lo divino o heroico. Heródoto también introdujo ideas clave como el relativismo cultural (“cada pueblo cree que sus costumbres son las mejores”) y la necesidad de explicar los hechos en su contexto social y moral.

Su legado

La obra de Heródoto tuvo una influencia duradera tanto en la Antigüedad como en el Renacimiento y la historiografía moderna. Fue traducido tempranamente al latín y luego al árabe. Inspiró a exploradores, filósofos, geógrafos y escritores. Hoy se le valora no tanto como cronista exacto, sino como constructor de una mirada histórica humanista, basada en la curiosidad, la comparación y la memoria.

En la península ibérica, Heródoto es una fuente fundamental para la protohistoria, ya que aporta datos sobre Tartessos, los celtas, los iberos y el lejano Occidente. Aunque sus descripciones contienen elementos míticos, su testimonio es invaluable por ser una de las pocas voces antiguas que miran hacia Occidente desde el corazón del mundo clásico.

Heródoto de Halicarnaso (en griego antiguo, Ἡρόδοτος [Hēródŏtŏs]; en latín, Herodotus; Halicarnaso, 484 a. C.-Turios, 425 a. C.) fue un historiador y geógrafo griego, tradicionalmente considerado como el padre de la historia en el mundo occidental y el primero en componer un relato razonado y estructurado de las acciones humanas.

Dedicó parte de su vida a efectuar viajes para obtener la información y los materiales que le permitieron escribir una obra de gran valor histórico y literario. No obstante, recibió severas críticas incluso por parte de sus contemporáneos por incluir en su trabajo anécdotas y digresiones que, aunque proporcionaban informaciones valiosas, poco tenían que ver con el objeto de estudio que se había propuesto: las luchas de los persas contra los griegos.

Obras

Historiografía

Artículo principal: HistoriaeSe le considera el padre de la historiografía. La primera vez que se le cita de esta forma es en el ciceroniano De legibus (1, 5, 5) por su famosa obra Ἱστορίαι (Historiae, en realidad Historias, también conocida como Historia) literalmente «investigaciones, exploraciones» (de ἵστωρ, v ‘saber, conocer’) escrita probablemente en Turios, una colonia panhelénica situada en la Magna Grecia. El terminus post quem de la obra se sitúa en el año 430 a. C.Las Historiae o Nueve libros de historia son consideradas una fuente importante por los historiadores por ser la primera descripción del mundo antiguo a gran escala y una de las primeras en prosa griega.

El primer párrafo anuncia:

El conjunto fue dividido en nueve libros por su editor alejandrino del siglo III o II a. C., uno por cada musa: Clío, Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsícore, Erato, Polimnia, Urania y Calíope.

En ellos narra con precisión las guerras médicas entre Grecia y Persia a principios del siglo V a. C., con especial énfasis en aspectos curiosos de los pueblos y personajes de unos y otros, al tiempo que describe la historia, etnografía y geografía de su tiempo.

Para sus obras históricas recurrió a fuentes orales y escritas. Cuando menciona las primeras, casi siempre alude a sus informadores de forma indefinida («según los persas…», «a decir de los griegos…»; «unos dicen… otros, en cambio, sostienen…»). Del carácter parcial y poco fiable de sus fuentes era consciente el propio autor, que escribió:

Me veo en el deber de referir lo que se me cuenta, pero no a creérmelo todo a rajatabla. Esta afirmación es aplicable a la totalidad de mi obra.

Heródoto, Historiae, VII, 152, 3.

Entre las segundas pueden hacerse tres grandes grupos: a) datos obtenidos de los poetas, que conocía bien; b) inscripciones, listas oficiales y administrativas de los distintos Estados y oráculos y, finalmente, c) informaciones de los logógrafos y la literatura de su época.

Entre los poetas cita a Homero, Museo, Bacis, Olén, Aristeas, Arquíloco, Esopo, Solón, Alceo, Safo, Laso, Simónides de Ceos, Frínico, Esquilo, Píndaro y Anacreonte.

Pese a esta inspiración poética de Heródoto, influjo quizás de su tío Paniasis del que asume la idea de un hombre impotente ante una divinidad que castiga sus faltas y su soberbia (hibris), se muestra a menudo crítico con dichas fuentes.

En cuanto al segundo tipo de fuentes, realiza algunas interpretaciones ingenuas de textos escritos en lenguas que desconoce, como los jeroglíficos u otras lenguas, dependiendo del testimonio no siempre fiable de los intérpretes o los personajes consultados. Por otra parte, los oráculos, con frecuencia comentados post eventum, ofrecen problemas de datación importantes.

Busto romano de Heródoto; escultura de piedra; copia del siglo II d.C. de una estatua griega de bronce de la primera mitad del siglo IV a.C. Metropolitan Museum of Art – Gift of George F. Baker, 1891 to the Metropolitan Museum of Art. Fuente. CC0.

El tercer tipo de fuentes está representado por los logógrafos, sobre todo Hecateo, y los filósofos presocráticos, algunas de cuyas ideas son citadas directa o indirectamente. En general, se inclina por obras de la literatura jonia. Como Hecateo, se muestra crítico, racionalizador o escéptico con las tradiciones míticas.

Su metodología histórica se apoya en la verosimilitud apelando al sentido común, aplicada al análisis de tradiciones legendarias o controvertidas. Además, utiliza la interpretatio graeca, helenizando costumbres y culturas extrañas de pueblos que no conoce desde dentro. Saca a veces conclusiones erróneas, por ejemplo, de la escasez de leones comparados con otros animales infiere que las leonas paren un solo cachorro y una sola vez en su vida. Es patente, además, su ignorancia en nociones de táctica y estrategia militar.

Este escaso rigor analítico se debe a que estaba aún en los albores del género histórico, pese a lo cual en la Antigüedad se le reconocía como «padre de la historia». Esto se evidencia en sus explicaciones de los acontecimientos humanos, en las cuales no está ausente la voluntad de los dioses.

Su sucesor, Tucídides, será quien excluya todo aspecto religioso y busque una explicación puramente racional, basada en la relación causa-efecto. Analiza los acontecimientos históricos intentando entender las causas o razones (aitiai) que los han causado, con un examen riguroso de las fuentes más allá del mero acopio de todo tipo de tradiciones. Tucídides sustituyó el tratamiento anecdótico y cuasinovelesco del pasado por el análisis metódico del presente.

Mientras Heródoto titula su obra Historíe como fruto y resultado de sus investigaciones personales in situ, Tucídides no llamará así su obra. El primero era heredero de la logografía jonia, escribe en jonio, mientras que el segundo era heredero de los sofistas y la escuela sofística ateniense, escribe en ático.

Heródoto de Halicarnaso no fue un simple narrador de batallas, sino un intelectual pionero que dio forma a una nueva forma de entender el pasado. Su obra, cruce de culturas y saberes, sigue fascinando por su frescura, su alcance global y su defensa implícita de la diversidad humana. En su pluma nació la historia no solo como relato, sino como búsqueda: de verdad, de sentido y de comprensión entre los pueblos.

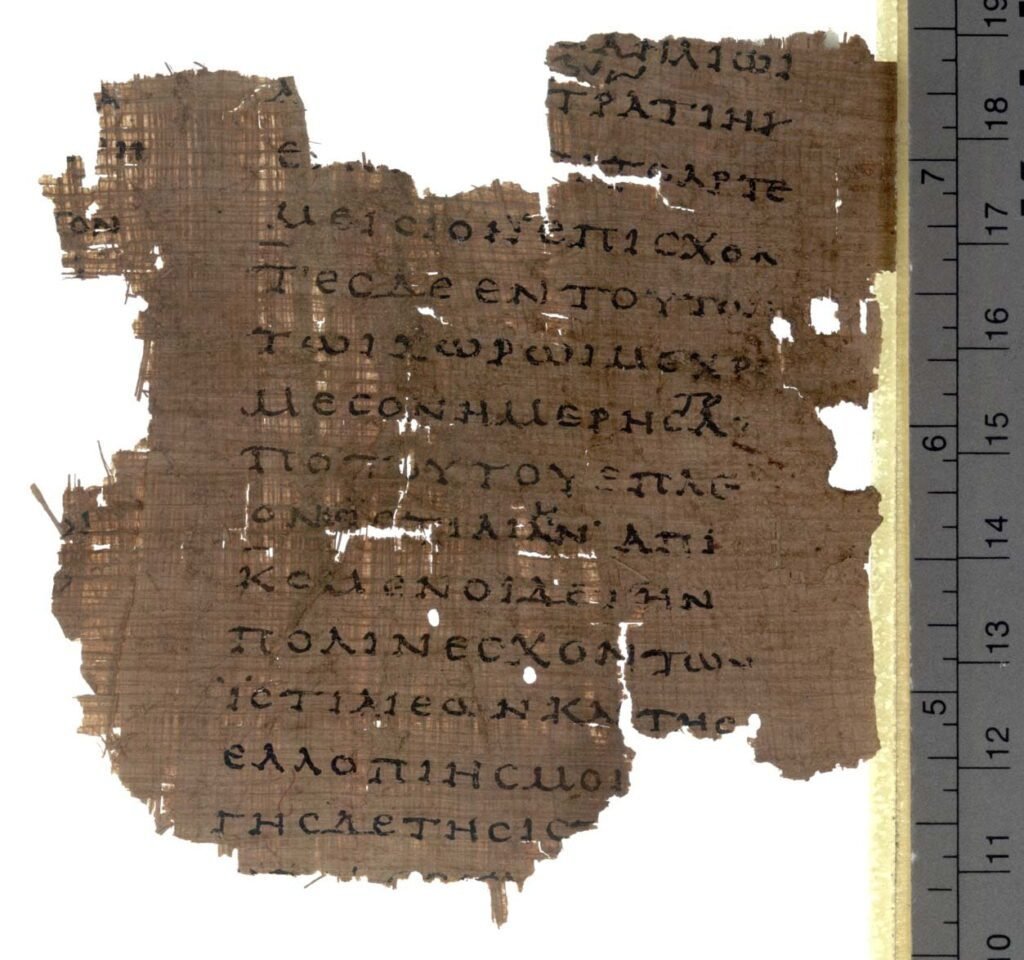

Fragmento de las Historias de Heródoto. La principal referencia a la península ibérica se da en el Libro IV, capítulo CLII. Desconocido – Papyrology Rooms, Sackler Library, Oxford. Dominio público.

Los documentos de época romana (en latín o en griego) fueron ya mucho más abundantes y detallados, desde la época de la conquista: escritores como Polibio, Posidonio y Plinio el Viejo (que, además de citar fuentes anteriores, aportan su testimonio personal, pues viajaron a Hispania), Estrabón, Tito Livio, Floro y Diodoro Sículo (que basan sus obras en otras fuentes, pues no visitaron la península —Floro simplemente resume a Tito Livio—), y la información disponible en algunos documentos excepcionales, como los Vasos Apolinares, el Itinerario de Antonino, el Anónimo de Rávena, la Tabula Peutingeriana, el Itinerario de barro, etc.

Además de las referencias de Homero y Hesiodo a los míticos confines occidentales, la primera fuente griega sobre la península ibérica parece ser Estesícoro (Gerioneida, ca. 600 a. C.), que denomina Erytheia («la isla del crepúsculo vespertino») a la isla, en la desembocadura del Tartesso (río cuyas fuentes brotan de la plata), donde Gerión apacentaba sus vacas. Para Anacreonte, la longevidad de los reyes de Tartessos era proverbial (algo similar a la de Matusalén en la cultura judeocristiana): yo mismo no desearía ni el cuerno de Amaltea ni reinar 150 años en Tartesos. Hacia el 500 a. C. se data la siguiente fuente de importancia: Hecateo de Mileto, que lista los pueblos de la costa de Iberia de suroeste a noreste: elbestios, mastienos, esdetes e ilergetes (más los misgetas, que no localiza); todos ellos se indican como situados al oeste de los Pirineos, límite oriental de esa tierra (habitada por íberos y genéricamente denominada Iberia) con la Céltica habitada por galos (Κέλτοι -keltoi- o Γαλάται -galatai-) y ligures (Λίγυες -ligyes-). El mito de la ciudad de Pyrene, situada donde la cordillera llega al mar (el cabo de Creus), también estaba asociado a la plata: al incendiarse (pyros es «fuego» en griego) uno de sus montes, corrieron ríos de plata fundida, tal era la abundancia y superficialidad de sus vetas. No obstante, poca precisión geográfica es de esperar para esta época: a comienzos del siglo V a. C., el trágico Esquilo localiza el Ródano como un río de Iberia; aunque la posible identifcación de los misgetas con una etnia mestiza de íberos y ligures podría explicar tal ubicación.

Pueblos prerromanos

Los pueblos prerromanos de la península ibérica: diversidad cultural antes de Roma

Antes de la conquista romana, la península ibérica era un mosaico de pueblos, lenguas y culturas que habían evolucionado a lo largo de milenios en contacto con otros pueblos mediterráneos y atlánticos. A esta diversidad humana y territorial se la conoce de forma general como la de los pueblos prerromanos, una denominación que, más que referirse a un grupo homogéneo, abarca una constelación de comunidades autóctonas, cada una con sus formas de vida, estructuras sociales y creencias, y que coexistieron entre los siglos X y II a. C.

Este periodo forma parte de la protohistoria peninsular, una etapa de transición entre la prehistoria y la historia antigua. Se caracteriza por la ausencia de fuentes escritas propias en la mayoría de estas culturas, aunque algunas de ellas desarrollaron formas de escritura —como los íberos y celtíberos—, y por la existencia de fuentes externas, especialmente griegas y romanas, que describen estas sociedades desde la mirada del extranjero.

Un territorio fragmentado y plural

La geografía peninsular, con su variedad de climas, relieves y accesos al mar, favoreció el desarrollo de formas de vida muy distintas según la región. En el litoral mediterráneo florecieron pueblos más abiertos al comercio y a la influencia de colonizadores orientales, mientras que en el interior y el norte predominaban sociedades organizadas en torno a estructuras tribales, castros fortificados y un fuerte componente guerrero.

En términos amplios, puede hablarse de una dualidad entre pueblos de tradición íbera en el este y sur, más influenciados por fenicios y griegos, y pueblos de tradición celta o indoeuropea en el norte y el oeste, con conexiones culturales con el centro de Europa. Sin embargo, esta división es una simplificación, ya que existieron zonas de contacto, hibridación y culturas mixtas, como la celtibérica.

Formas de vida, economía y sociedad

La mayoría de estos pueblos practicaban una economía agrícola y ganadera, complementada con la minería, la metalurgia y el comercio regional o internacional. Las formas de organización social eran muy variadas: desde ciudades-estado organizadas en torno a élites aristocráticas hasta comunidades tribales con liderazgos guerreros. Algunos pueblos tenían jefes con poder político y religioso; otros mantenían sistemas más igualitarios o colectivos.

El contacto con los colonizadores fenicios, griegos y cartagineses trajo consigo importantes innovaciones: alfabetos, monedas, nuevas técnicas agrícolas, cerámica, sistemas de urbanización y cultos religiosos extranjeros, todos ellos absorbidos y reinterpretados por las culturas locales.

Religión y mundo simbólico

Las creencias religiosas de estos pueblos eran mayoritariamente politeístas y animistas, con cultos a fuerzas de la naturaleza, héroes ancestrales, divinidades locales y rituales funerarios complejos. Las prácticas variaban enormemente entre regiones, pero reflejan un profundo respeto por la tierra, la guerra, los antepasados y los ciclos naturales. Las necrópolis, estelas funerarias y esculturas rituales son testimonio de un mundo simbólico rico y diverso.

Conquista y transformación

A partir del siglo III a. C., con la llegada de Roma a la península durante la Segunda Guerra Púnica, comenzó un proceso largo de conquista y asimilación de estos pueblos. Algunos ofrecieron resistencia feroz —como los lusitanos o los celtíberos—, mientras que otros fueron romanizados de manera más pacífica. El resultado fue una profunda transformación política, social y cultural que acabó diluyendo muchas de las identidades prerromanas, aunque su huella quedó grabada en la toponimia, el arte, la religiosidad popular y, en algunos casos, la lengua.

Dado que fue la romanización el proceso decisivo, se denominan pueblos prerromanos a los que se identifican como pueblos indígenas de la península ibérica anteriores a ese proceso. Los de la denominada área ibérica (sur y este peninsular) fueron los que más intensamente habían recibido el impacto de las colonizaciones griega y púnica, y son calificados como «pre-indoeuropeos». En la zona suroccidental se produjo incluso el surgimiento (y desaparición) de una entidad política de dimensión estatal: Tartessos. Los pueblos de la denominada área indoeuropea (centro, oeste y norte peninsular) estaban más bien vinculados al ámbito cultural centroeuropeo conocido como celta, aunque entre ellos había un notable caso de pueblo preindoeuropeo: los vascones.

«Los pueblos prerromanos de la península ibérica constituyen una de las etapas más complejas, diversas y fascinantes de la historia antigua de España y Portugal. Estudiarlos no es solo rescatar el pasado anterior a Roma, sino también comprender las raíces profundas de la identidad cultural peninsular, forjada en la confluencia de múltiples herencias, visiones del mundo y formas de habitar el territorio. Su legado, aunque fragmentario, sigue vivo en muchos aspectos de la cultura actual, y su estudio invita a mirar la historia no como una línea recta, sino como una red de caminos entrecruzados.»

Tartessos

Tartessos fue una de las civilizaciones más enigmáticas y fascinantes de la antigüedad peninsular. Situada en el suroeste de la península ibérica, en el área que hoy comprenden las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, floreció entre los siglos IX y VI a. C., convirtiéndose en el primer Estado organizado del occidente europeo del que se tiene noticia. Las fuentes clásicas, desde Heródoto hasta Avieno, la describen como una tierra rica en metales preciosos, con instituciones avanzadas y una monarquía longeva y sabia, personificada en la figura del legendario rey Argantonio. Sin embargo, la falta de textos escritos por parte de sus propios habitantes y la mezcla entre elementos históricos y legendarios han envuelto a Tartessos en un halo de misterio que continúa hasta nuestros días. Desde hace décadas, arqueólogos e historiadores han intentado descifrar su verdadera naturaleza, oscilando entre quienes la consideran un mito y quienes la reconocen como una civilización plenamente histórica, profundamente influenciada por los contactos con el Mediterráneo oriental.

Tartessos emergió como resultado de una evolución interna de las culturas del Bronce Final del suroeste peninsular, en estrecho contacto con los fenicios que, desde el siglo IX a. C., comenzaron a establecer enclaves comerciales en la región. Este contacto propició un proceso de orientalización que introdujo en el mundo tartésico elementos como la escritura alfabética, nuevas formas religiosas, técnicas metalúrgicas avanzadas y modelos de organización urbana. Sin embargo, Tartessos no fue una copia pasiva del modelo fenicio, sino una cultura original que supo integrar y reinterpretar estos aportes dentro de una tradición local rica y milenaria. Su economía se basaba fundamentalmente en la minería y el comercio de metales como el cobre, la plata y el estaño, abundantes en el entorno de Sierra Morena y las marismas del Guadalquivir. Esta riqueza mineral convirtió a Tartessos en un nodo estratégico del comercio mediterráneo y atlántico, y en un foco de atracción para colonizadores y mercaderes extranjeros.

La organización política de Tartessos, aunque no del todo conocida, parece haber estado en manos de una aristocracia dominante y de una monarquía con funciones religiosas y guerreras. La figura de Argantonio, citada por Heródoto como un rey que gobernó durante ochenta años y que ofreció ayuda a los foceos contra los persas, es el símbolo de este poder regio ilustrado y abierto al mundo. En cuanto a la cultura material, Tartessos dejó un legado impresionante: necrópolis monumentales como las de La Joya o Medellín, ajuares suntuosos, cerámicas decoradas, esculturas y, sobre todo, tesoros como el de El Carambolo, una colección de joyas de oro que revela una maestría técnica y un simbolismo ritual de alto nivel. En estos hallazgos se percibe tanto la impronta oriental como una identidad propia, forjada en el cruce de caminos entre el Atlántico y el Mediterráneo.

La escritura tartésica, también conocida como suroccidental, es una de las más antiguas documentadas en la península ibérica. Derivada del alfabeto fenicio y adaptada a la lengua local, aún no ha sido completamente descifrada, lo que dificulta el conocimiento profundo de su lengua y pensamiento. Se han conservado algunas estelas con inscripciones, posiblemente funerarias o conmemorativas, cuya distribución geográfica coincide con el área de influencia tartésica y con territorios vecinos donde la cultura tartésica pervivió tras su desaparición política.

A partir del siglo VI a. C., Tartessos desaparece de las fuentes y del registro arqueológico como entidad política. Las causas de su colapso han sido objeto de numerosas teorías: desde un declive interno, hasta un cambio en las rutas comerciales mediterráneas, o la presión de nuevos actores como Cartago. Lo cierto es que, tras su desaparición, su legado se proyectó en culturas posteriores, como la de los turdetanos, que los autores romanos consideraban herederos directos de los tartesios. Esta transmisión cultural sugiere que Tartessos no desapareció del todo, sino que se transformó y se adaptó a nuevos contextos históricos.

Tartessos representa, por tanto, un momento clave en la historia antigua de la península ibérica. Fue una civilización precursora, que supo sintetizar elementos autóctonos y orientales, y que desarrolló una forma de organización social, económica y simbólica de notable complejidad. Su historia, aunque aún llena de incógnitas, es testimonio del dinamismo del occidente mediterráneo en la Edad del Hierro, y de la capacidad de los pueblos peninsulares para integrarse en redes de intercambio y cultura que desbordaban los límites geográficos de su entorno. Estudiar Tartessos es acercarse no solo al origen de las civilizaciones ibéricas, sino también al corazón de una Europa que, desde sus márgenes, ya comenzaba a dialogar con el mundo.

Tartessos es la entidad política más antigua de la península ibérica sobre la que hay referencia escrita. Como zona de influencia cultural (sin que pueda entenderse como ningún tipo de «frontera» política) se extendía por una gran parte del sur peninsular, hasta los ríos Tajo y Segura. Se ha llegado a considerar que posiblemente serían dos los centros de irradiación política y cultural en ese amplio territorio: al Oeste, el «Tartessos» identificado con la desembocadura del Guadalquivir (el desaparecido Lacus Ligustinus entre Cádiz, Sevilla y Huelva; y al Este la ciudad de Mastia Tarseion, identificada con la actual Cartagena.

Ante lo enigmático de las fuentes semíticas (en ausencia de fuentes fenicias -con la posible excepción de la estela de Nora-, las referencias al Tarshish de la Biblia), la parte principal de la información protohistórica proviene de un limitado corpus de fuentes griegas y romanas (las referencias a Τάρτησσος y a Tartessus en Estesícoro, Anacreonte, Heródoto, Avieno, etc. -se ha llegado incluso a considerar la Atlántida de Platón-). La relación entre los hallazgos arqueológicos y esas referencias protohistóricas está siendo constantemente revisada.

La civilización tartésica se construyó sobre una estructura socioeconómica de base ganadera y agraria (las vacas de Gerión), a la que posteriormente se añadió la explotación de las minas de la zona (la plata que da nombre al rey Argantonio). El auge de esta cultura tuvo lugar entre los siglos IX y VII a. C., coincidiendo con la etapa en que los fenicios se asentaron en factorías costeras para la adquisición de metales a cambio de productos elaborado que eran adquiridos por la élite tartésica como productos de lujo y prestigio.

Estos intercambios contribuyeron al desarrollo de la sociedad autóctona. Modificaron los ritos funerarios tartésicos y, probablemente, acentuaron la estratificación social. Hay pruebas que indican que la aristocracia tartésica explotó a la población que trabajaba en las minas y en los campos en su propio beneficio.

A partir del siglo VI a. C., Tartessos desaparece de las fuentes escritas, y la cultura material entra en una etapa de decadencia. Se han aducido desde causas externas, manifestadas de forma violenta (la imposición -a partir de la batalla de Alalia- de la colonización territorial cartaginesa, que habría destruido Tartessos, bien físicamente como ciudad, o bien en su entidad política); hasta causas endógenas, manifestadas de forma gradual (agotamiento de las vetas de mineral aprovechables, que habría acabado con el comercio colonial fenicio y habría llevado a las culturas nativas de nuevo a una economía exclusivamente agrícola y ganadera).

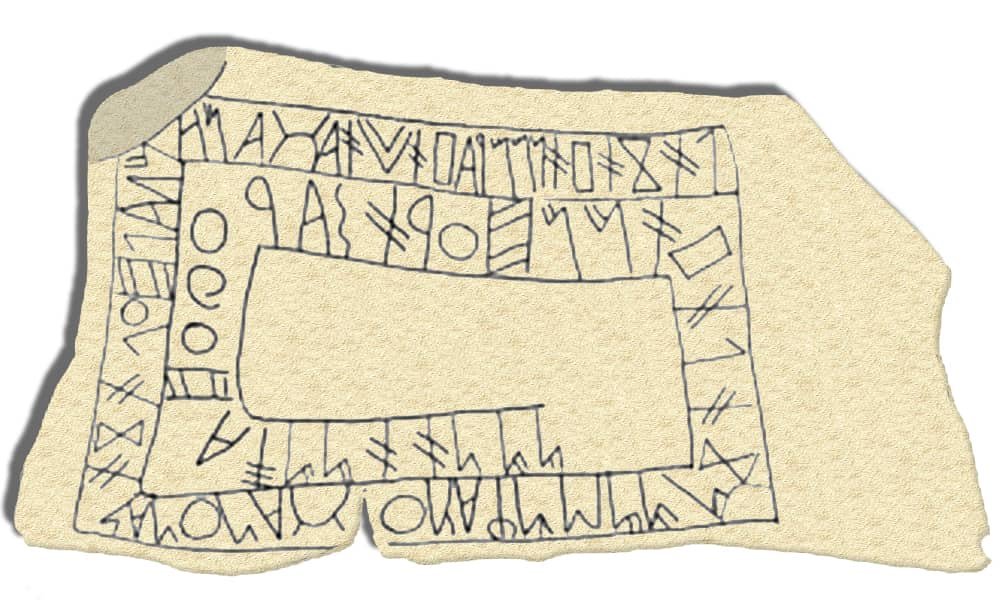

Escritura tartésica en una placa procedente de Fonte Velha (Bensafrim, sur del actual Portugal). User:Papix – Trabajo propio. Reproducción de la Estela de Bensafrim, Piedra arenisca que mide 1,34 x 0,65 x 0,15 metros. Se encuentra en el Museu Municipal de Figueira da Foz. Autor: J.M de la Osa.. Reproducción de la Estela de Bensafrim, mostrando una inscripción en lo que se cree es la lengua de Tartessos. Reproducción de la Estela de Fonte Velha (Bensafrim, Lagos). Estela de Bensafrim. Escritura tartésica. Estela de Fonte Velha (Bensafrim, Lagos (Portugal)). Fonte Velha (Bensafrim, Lagos). Dominio público.

La escritura de Tartessos, también conocida como la escritura del suroeste, es una de las manifestaciones más tempranas de escritura en la península ibérica. Se encuentra principalmente en la región suroccidental, en lugares que abarcan parte de Andalucía y Extremadura, lo que corresponde al área de influencia de la cultura tartésica. Este sistema de escritura se utilizaba entre los siglos VII y V a.C., aunque su origen exacto y evolución son temas de debate entre los investigadores.

La escritura del suroeste es de tipo semisilábico, lo que significa que combina signos que representan sílabas con otros que representan sonidos individuales. Se la considera emparentada con las escrituras paleohispánicas, como la ibérica, y se cree que su desarrollo pudo estar influido por los contactos comerciales y culturales con los fenicios, quienes introdujeron la escritura en esta región.

Los textos conocidos están inscritos mayoritariamente en estelas de piedra, generalmente asociadas a contextos funerarios. Estas inscripciones, a menudo breves, presentan dificultades para su interpretación, ya que la lengua subyacente a la escritura sigue siendo en gran medida desconocida. Algunos expertos sugieren que esta lengua podría ser un idioma paleohispánico autóctono, posiblemente no relacionado con las lenguas indoeuropeas.

El estudio de la escritura tartésica es limitado debido al escaso número de inscripciones descubiertas y a su estado fragmentario. Sin embargo, estas inscripciones constituyen un valioso testimonio de la sofisticación cultural de Tartessos y su capacidad para desarrollar herramientas propias de comunicación escrita, probablemente adaptadas a las necesidades de la élite de su sociedad.

Tesoro de Aliseda (Conjunto) (Periodo Orientalizante). Número de inventario: Conjunto 586. Representación Grafico-visual,tesorillo:parece origen Tartesico,apreciamos delicadisimo estilo artesanal Egiptizante u Orientalizante,destacar ¿cinturón? de oro,representación a 2 lineas «Ritual» a descifrar,quizas definiría entendimiento global. Foto: Archivo Fotográfico del MAN (photo) – Museo Arqueológico Nacional. CC BY-SA 4.0.

El pueblo tartésico es uno de los más enigmáticos de la península ibérica y, como bien señalas, tiene un contexto cronológico importante en la protohistoria de la región. El Reino de Tartessos floreció en el suroeste de la península, en la zona que ahora ocupa principalmente Andalucía (especialmente en la zona del río Guadalquivir, y su influencia llegaba a las costas cercanas, como las de Huelva y Cádiz). La cronología de Tartessos se extiende desde aproximadamente el siglo XI a.C. hasta el siglo VI a.C., aunque la mayor parte de la información disponible proviene de las últimas fases de su existencia.

Cronología de Tartessos:

1. Orígenes y primeras referencias (c. 1100-1000 a.C.): Aunque hay algunos indicios de presencia tartésica antes de estas fechas, se considera que el pueblo tartésico comienza a tomar forma y a establecerse como una civilización organizada a partir de finales del segundo milenio a.C.. Algunos arqueólogos y expertos señalan que los primeros asentamientos de lo que luego sería el reino tartésico comienzan en este periodo, hacia finales del siglo XI a.C..

2. Máxima expansión y apogeo (c. 800-550 a.C.): La cultura tartésica alcanza su apogeo durante los siglos VIII a VI a.C., cuando los tartessos tienen contacto con otras civilizaciones, especialmente los fenicios y los griegos. Esto permite que desarrollen una economía avanzada basada en el comercio, especialmente con metales como el oro, la plata y el hierro, que extraían de las minas de la región. Los tartessos también destacaron por su organización social, arte y arquitectura, incluida su famosa ciudad (probablemente situada cerca de la desembocadura del río Guadalquivir), aunque la ubicación exacta sigue siendo motivo de debate.

3. Declive y desaparición (c. 550-500 a.C.): El Reino de Tartessos comenzó a declinar hacia el siglo VI a.C., posiblemente debido a la influencia de los cartagineses y otros pueblos mediterráneos, que comenzaron a dominar la región. La influencia fenicia y la expansión de la colonización cartaginesa en el sur de la península también contribuyeron al desgaste y la absorción de Tartessos en las nuevas estructuras políticas que emergieron en la zona.

¿Quiénes eran los tartessos?

Los tartessos eran un pueblo con una mezcla de influencias autóctonas ibéricas y conexiones con el mundo mediterráneo. No se sabe con certeza si eran de origen indoeuropeo o no, pero se cree que estaban emparentados con los pueblos íberos. Su lengua sigue siendo un misterio, ya que no se conservan suficientes evidencias escritas en tartésico, aunque algunos textos y epígrafes han sido descifrados de forma parcial. En todo caso, Tartessos se destacó en comercio, riqueza minera y en la creación de un arte propio, muy influenciado por los fenicios, pero con una identidad única.

¿Cuándo y cómo se integra Tartessos en el contexto de los pueblos peninsulares?

Tartessos forma parte de las primeras grandes civilizaciones de la península, antes de la llegada de los cartagineses y los romanos. Su contacto con fenicios y griegos permitió que el reino se convirtiera en un centro comercial clave, con una fuerte influencia del mundo oriental. Sin embargo, su desaparición en el siglo VI a.C. representa un punto de transición en la península, pues da paso a la influencia de Cartago en la zona y marca el fin de una de las primeras grandes civilizaciones peninsulares.

En resumen, Tartessos floreció entre los siglos XI a.C. y VI a.C., siendo una de las primeras culturas de la península que tuvo un contacto sostenido con pueblos del Mediterráneo oriental. Siendo una cultura rica, probablemente influenciada por los fenicios, pero con una identidad propia, su declive está asociado con la expansión de otros poderes mediterráneos en la región, como los cartagineses.

Íberos

Los pueblos denominados «íberos» son los situados en toda la franja costera mediterránea, desde los Pirineos hasta Gades (Cádiz), incluyendo los valles del Ebro y el Guadalquivir. Las influencias culturales de griegos y cartagineses, se superponen sobre unos rasgos básicos, relativamente homogéneos, que proceden de una evolución autóctona de las culturas del Bronce peninsular: poblados fortificados de tamaño variable, desde ciudades a aldeas, a menudo en colinas y elevaciones de terreno, economía agrícola y ganadera, comercio con productos artesanales y minerales que intercambiaban con los colonizadores.

Entre los siglos V y III a. C., los distintos pueblos íberos adquirieron grados de desarrollo social y político diversos. La mayor parte desarrollaron una élite dirigente aristocrática que controlaba la producción del campesinado e imponía su dominio mediante la fuerza militar, como muestran los ajuares funerarios, cargados de armas (la famosa falcata ibérica) y con iconografía exaltadora de los valores guerreros. En ciertos pueblos se llegó a instituir el mandato personal de un líder o régulo. La conquista de cartagineses y romanos impidió su desarrollo y sometió a todos ellos al dominio externo.

La lengua íbera fue utilizada para la escritura con alfabetos derivados del griego y el fenicio, y su conocimiento está progresando, aunque todavía no se ha conseguido más que descifrar algunas fragmentos. Su cultura desarrolló ritos religiosos y funerarios característicos. En determinados núcleos que alcanzaron el desarrollo de verdaderaas ciudades, se dio la planificación urbana. Entre las muestras artísticas que se conservan, destaca la escultura ibérica (Dama de Elche, Dama de Baza, cerro de los Santos o la llamada Bicha de Balazote).

Los íberos fueron uno de los pueblos prerromanos más significativos y característicos de la península ibérica. Su civilización floreció a lo largo del primer milenio antes de nuestra era, especialmente entre los siglos VI y II a. C., ocupando una amplia franja del litoral oriental y sur peninsular, desde el Rosellón hasta el sur de Andalucía, así como el valle del Ebro y parte del interior. Aunque el término “íbero” fue utilizado por los autores griegos y romanos para referirse genéricamente a los pueblos del este peninsular, hoy se emplea en sentido más preciso para designar a un conjunto de comunidades que, sin constituir una unidad política, compartían una lengua, una cultura material y unas formas de vida suficientemente homogéneas como para hablar de una verdadera civilización íbera.

El origen de los íberos es complejo y aún objeto de debate. La teoría más aceptada es la de una evolución cultural autóctona a partir de las poblaciones del Bronce Final, profundamente influida por los contactos con colonizadores fenicios y griegos. A partir del siglo VII a. C., la región íbera experimentó un fuerte proceso de orientalización, con la adopción de la escritura, nuevas formas artísticas, estructuras urbanas y elementos religiosos foráneos. Sin embargo, los íberos no fueron meros receptores pasivos de estas influencias, sino que las integraron en un tejido social y cultural propio, dando lugar a una civilización de gran riqueza y originalidad.

Las comunidades íberas se organizaban en pequeños reinos o jefaturas, cada una con su territorio, su aristocracia guerrera y su centro urbano fortificado, conocido como oppidum. Algunas de estas entidades políticas alcanzaron notable desarrollo, como los ilergetes, edetanos, contestanos, bastetanos y turdetanos, entre otros. La sociedad estaba jerarquizada, con una nobleza que concentraba el poder militar, político y religioso, y una base compuesta por campesinos, artesanos, comerciantes y posiblemente esclavos. La guerra y el prestigio guerrero desempeñaban un papel central en la cultura íbera, como lo demuestra la iconografía, los ajuares funerarios y las fuentes clásicas. Las élites se hacían enterrar con armamento, carros, vasos de lujo y esculturas monumentales, lo que indica un elevado grado de ritualización del poder.

La lengua íbera, que conocemos por inscripciones en cerámica, piedra y plomo, fue escrita en varios alfabetos adaptados del fenicio y del griego, conocidos como escrituras ibéricas nordoriental y meridional. Aunque estos signos han sido en gran parte descifrados fonéticamente, la lengua en sí misma sigue sin entenderse completamente, ya que no guarda parentesco conocido con ninguna otra lengua indoeuropea o mediterránea, y no ha dejado traducciones bilingües. Esto convierte al íbero en uno de los grandes enigmas de la lingüística antigua, aunque su amplia difusión y uso en inscripciones demuestran una notable capacidad de organización administrativa y cultural.

La cultura material de los íberos es rica y variada. Destaca su cerámica pintada, su joyería en oro y plata, sus esculturas de bulto redondo y relieves funerarios, y una arquitectura avanzada que incluía murallas, viviendas ordenadas y espacios públicos. Uno de los elementos más conocidos del arte íbero es la escultura funeraria, con figuras como la Dama de Elche, la Dama de Baza o el Guerrero de Moixent, que reflejan tanto la influencia oriental como la iconografía local, y que expresan una visión del más allá ligada al linaje y al estatus social.

La religión íbera era politeísta y sincrética, con elementos tomados de los fenicios, cartagineses y griegos, aunque también pervivían creencias indígenas. Se practicaban rituales de incineración, ofrendas a divinidades de la naturaleza y cultos domésticos, así como ceremonias relacionadas con la guerra y la fertilidad. Las necrópolis íberas, con sus túmulos, urnas y ajuares, son una de las principales fuentes para conocer su mundo simbólico y su concepción del más allá.

Los íberos mantuvieron relaciones constantes con los colonizadores mediterráneos, con quienes comerciaban y de quienes recibían bienes de prestigio, tecnologías y modelos de organización. Estas relaciones no fueron solo comerciales, sino también culturales, y ayudaron a consolidar una identidad íbera reconocible a ojos de griegos y romanos. Sin embargo, con la llegada de Roma a partir del siglo III a. C., la autonomía de las comunidades íberas se fue erosionando. Aunque algunos pueblos colaboraron con los romanos, otros ofrecieron una resistencia feroz, como los ilergetes o los contestanos. A lo largo de los siglos II y I a. C., la romanización fue progresivamente transformando la estructura política, lingüística y cultural de la región íbera, hasta su completa integración en el mundo hispanorromano.

Pese a su desaparición como civilización diferenciada, el legado íbero ha perdurado en la toponimia, en elementos del arte y de la religiosidad popular, y en el imaginario cultural peninsular. Su estudio, aún lleno de misterios, ofrece una ventana privilegiada a una sociedad compleja, dinámica y creativa, que supo integrar influencias externas sin renunciar a su identidad, y que representa uno de los capítulos más ricos y profundos de la protohistoria de Europa occidental.

La Dama de Elche (Museo Arqueológico Nacional de Madrid). Desde su descubrimiento ha sido considerada la obra más importante del arte ibérico. Posiblemente su función era funeraria, al disponer de una cavidad posterior destinada para depositar las cenizas. Fotografía: Francisco J. Díez Martín, 11 de diciembre de 2004. CC BY-SA 2.5. Original file (1,857 × 2,466 pixels, file size: 4.68 MB).

Celtas y celtíberos

Los celtas y celtíberos constituyen uno de los componentes más complejos y significativos de la protohistoria peninsular. Su presencia en la península ibérica se remonta al primer milenio antes de nuestra era, fruto de un prolongado proceso de migraciones, mestizajes culturales y transformaciones internas. Lejos de tratarse de un único pueblo homogéneo, los celtas peninsulares representaban una constelación de comunidades con rasgos compartidos de origen indoeuropeo, insertas en contextos geográficos muy diversos y en constante relación con las culturas autóctonas del occidente hispánico. Entre estas comunidades, los celtíberos destacan como una síntesis particularmente significativa, al combinar elementos culturales celtas e íberos, dando lugar a una de las civilizaciones prerromanas más desarrolladas de Hispania.

El fenómeno celta en la península ibérica no puede explicarse mediante una invasión puntual o un movimiento masivo de pueblos. Más bien se trata de un proceso de indoeuropeización cultural que, a lo largo del primer milenio a. C., transformó progresivamente el panorama étnico del norte, el oeste y el interior peninsular. Influenciados por las culturas centroeuropeas de Hallstatt y La Tène, los pueblos celtas que llegaron o se desarrollaron en la península adoptaron formas de vida propias, adaptadas al medio y en diálogo con las poblaciones locales. Su implantación fue especialmente intensa en la Meseta, la zona cantábrica, el noroeste (Gallaecia) y el oeste lusitano, aunque también se detectan influencias celtas en el valle del Ebro y otras áreas del interior.

Las sociedades celtas peninsulares eran mayoritariamente tribales, descentralizadas, organizadas en clanes o gens, y estructuradas en torno a jefes guerreros. La vida cotidiana giraba en torno a los castros —poblados fortificados situados en lugares elevados— que servían tanto de hábitat como de centros defensivos, especialmente en las zonas del noroeste, donde se desarrolló la llamada cultura castreña. La economía era mixta, basada en la agricultura cerealista, la ganadería, la metalurgia del hierro y el trueque. La actividad bélica, el prestigio del guerrero y el simbolismo de las armas tenían un papel central en la construcción social del poder y en los rituales religiosos, donde se ofrecían espadas, fíbulas y cascos en santuarios o lugares sagrados.

Desde el punto de vista cultural, los celtas peninsulares hablaban lenguas indoeuropeas de raíz celta. Aunque no dejaron textos escritos abundantes, sí se han conservado algunas inscripciones en lengua celtibérica, que utilizan un alfabeto derivado del íbero, y que han permitido a los lingüistas avanzar en el conocimiento de esta variante del celta antiguo. La toponimia y la onomástica de amplias zonas de la península revelan una profunda huella lingüística celta, aún detectable en nombres de lugares, ríos y personas. La religión celta era politeísta, con un fuerte componente naturalista y ritual, donde se veneraban divinidades ligadas al bosque, las aguas, la guerra o la fecundidad. Algunas fuentes romanas mencionan la existencia de druidas o sacerdotes, aunque su presencia en la península no está bien documentada arqueológicamente.

En este contexto general, los celtíberos representan un caso singular y destacado. Localizados principalmente en el área del Sistema Ibérico —entre las actuales provincias de Soria, Teruel, Zaragoza, Guadalajara y Cuenca—, los celtíberos surgieron del contacto prolongado entre comunidades celtas del interior y poblaciones íberas del levante. Este mestizaje no fue solo étnico, sino también lingüístico, religioso y artístico, dando lugar a una cultura original, capaz de desarrollar escritura, urbanismo, organización política compleja y una identidad reconocible incluso por los autores clásicos. Los celtíberos vivían en oppida fortificados, con una aristocracia guerrera y un cuerpo de leyes consuetudinarias. De ellos nos han llegado importantes testimonios epigráficos, como los bronces de Botorrita, que documentan aspectos jurídicos, políticos y onomásticos de su sociedad.

Los celtíberos jugaron un papel central en las guerras contra Roma. Su resistencia, organizada y prolongada, culminó en episodios heroicos como el sitio y destrucción de Numancia en el año 133 a. C., símbolo de la lucha por la libertad frente a la expansión imperial. Las guerras celtibéricas, junto con las luchas de los lusitanos, marcaron una de las fases más sangrientas de la conquista romana de Hispania. A pesar de su derrota, su legado pervivió durante generaciones y su romanización fue lenta y parcial.

En conjunto, los celtas y celtíberos de la península ibérica representaron un universo humano complejo, dinámico y profundamente enraizado en su territorio. Aportaron no solo una identidad cultural diferenciada, sino también una forma de vida basada en la autonomía local, el valor guerrero, el vínculo con la naturaleza y la tradición oral. Su memoria ha llegado hasta nosotros fragmentada, pero su importancia para comprender la diversidad étnica, lingüística y simbólica del mundo prerromano es indiscutible. Estudiar a los celtas y celtíberos no es solo mirar hacia el pasado indoeuropeo de la península, sino también descubrir una capa fundamental de su identidad histórica más profunda.

El centro, norte y oeste de la península acogió pueblos de lenguas indoeuropeas, procedentes del centro de Europa (idioma proto-celta), como atestigua la toponimia de las distintas zonas (con algunos enigmas sin resolver, como las inscripciones lusitanas). Los restos arqueológicos son dispares y de difícil interpretación, y la mayor parte de la información sobre estos pueblos procede de las fuentes romanas, en algunos casos de historiadores que acompañaban a los ejércitos en las campañas de conquista.

Los celtas de la península eran, en realidad, un conjunto de muy diversas etnias, conformados en unidades independientes, de muy diverso desarrollo político y cultural, y enfrentados muy habitualmente entre sí. Eran pueblos con una economía agraria, que se agrupaban en confederaciones de tipo tribal y con grupos aristocráticos. Se establecían en poblados pequeños pero muy bien fortificados (como los castros galaicos), poseían una metalurgia del hierro avanzada y una artesanía textil muy apreciada por los romanos (que a la hora de exigir pagos, solicitaban mantas de lana). Los celtíberos, el conjunto de pueblos situados en torno a la cordillera ibérica, eran los que mantenían un mayor contacto cultural con los pueblos íberos. Por el contrario, la franja cantábrica alojaba a los pueblos de mayor lejanía (astures y cántabros); mientras que los vascones y otros pueblos del grupo aquitano eran pre-indoeuropeos (de lenguas más cercanas a las ibéricas).

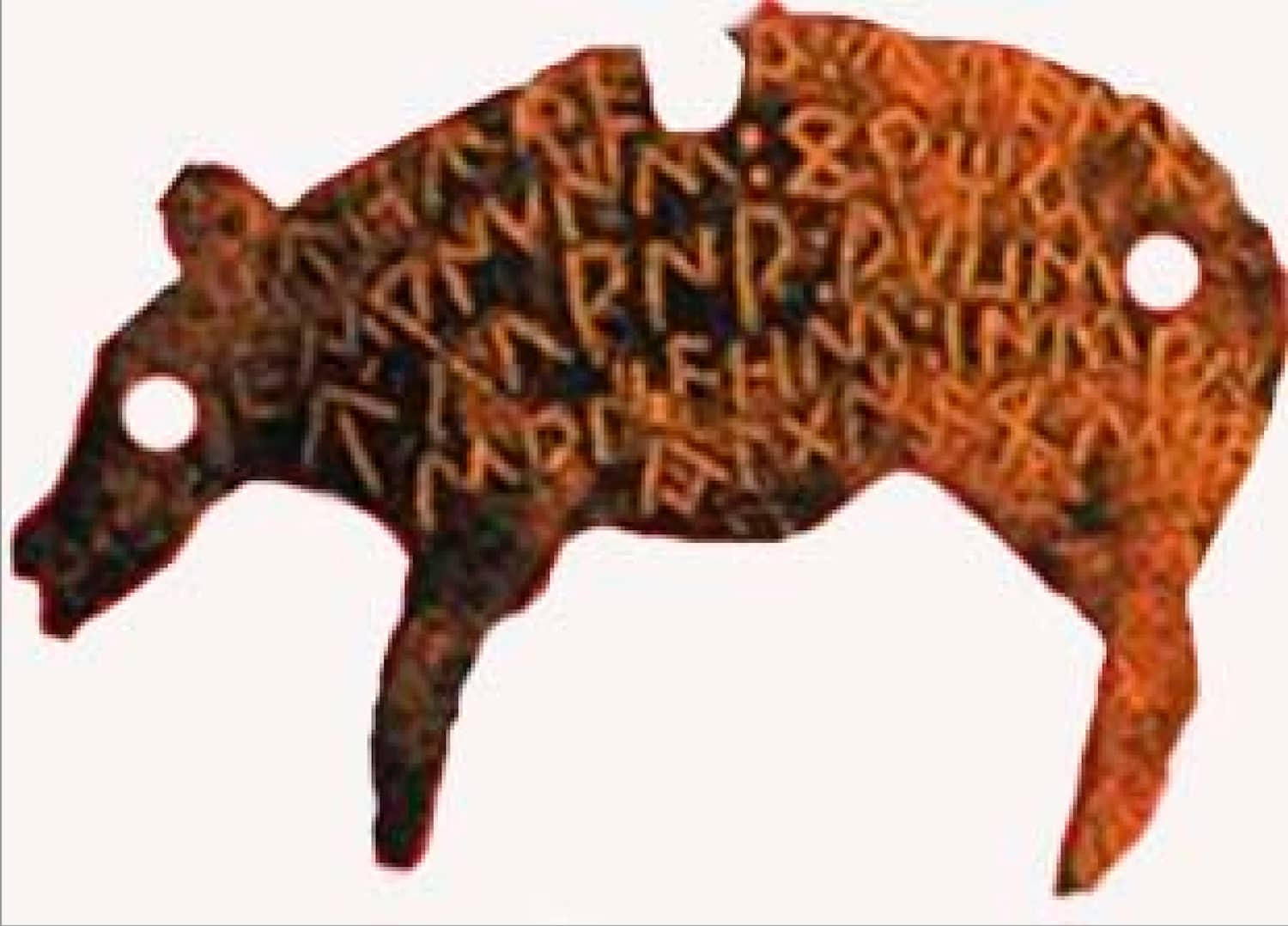

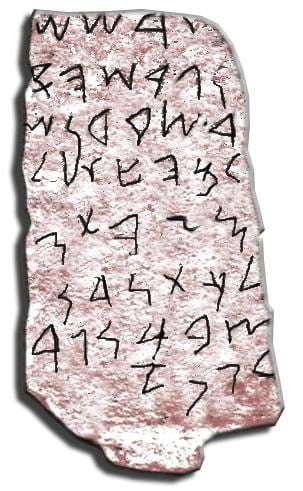

Tésera celtíbera de hospitalidad procedente de Uxama. Depositada en el Museo Numantino de Soria. Foto propia, modificada con Photosop 6.0. User:Carlosblh. CC BY-SA 3.0.

Una tésera celtíbera, como la procedente de Uxama (hoy Osma, en la provincia de Soria), era un objeto simbólico que representaba un pacto de hospitalidad o alianza entre personas, familias o comunidades. Estas téseras, habitualmente hechas de metal (bronce, hierro o incluso plata) o en algunos casos de piedra, tenían forma geométrica (cuadrada, rectangular, triangular, circular) o figurativa, representando animales como caballos, jabalíes o toros, que poseían un significado especial en el contexto cultural celtíbero.

La tésera cumplía una función social y jurídica. Al entregar una tésera de hospitalidad, se sellaba un acuerdo solemne que garantizaba protección, derechos de paso, refugio o incluso acceso a recursos. El concepto de hospitalidad estaba profundamente arraigado en la cultura celtíbera y era considerado un acto de honor y compromiso mutuo, no solo entre individuos, sino también entre clanes o tribus.

Las inscripciones que a veces acompañaban a las téseras, escritas en lengua celtibérica utilizando escrituras paleohispánicas, solían incluir nombres de las partes implicadas en el acuerdo. Esto añadía un carácter oficial al pacto. La simbología de los animales representados en las téseras también reforzaba el compromiso, evocando atributos asociados con ellos, como la fuerza, el coraje o la lealtad.