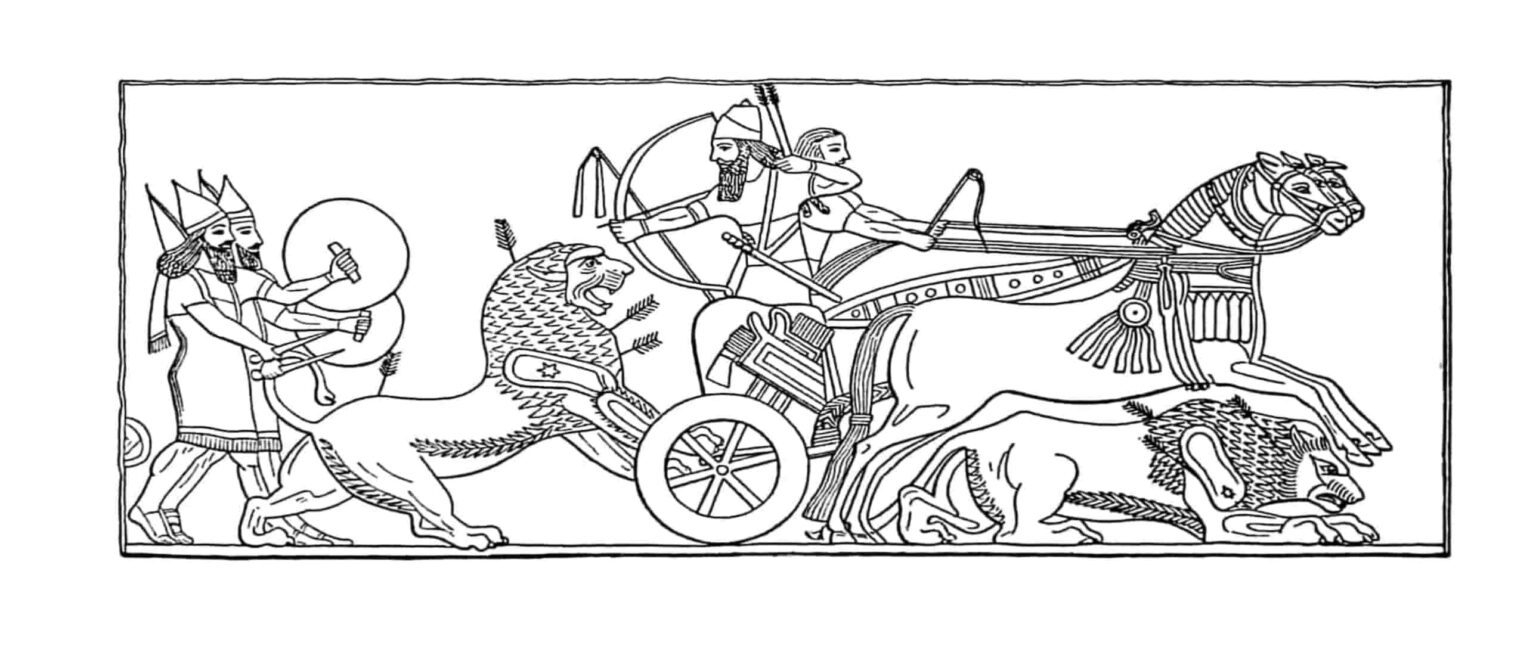

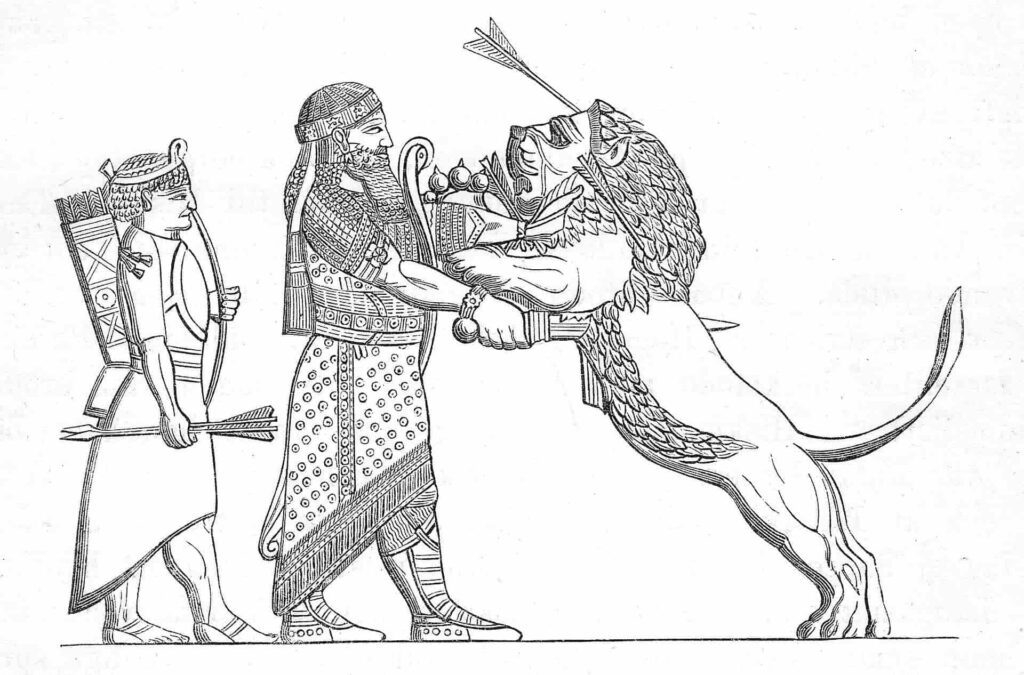

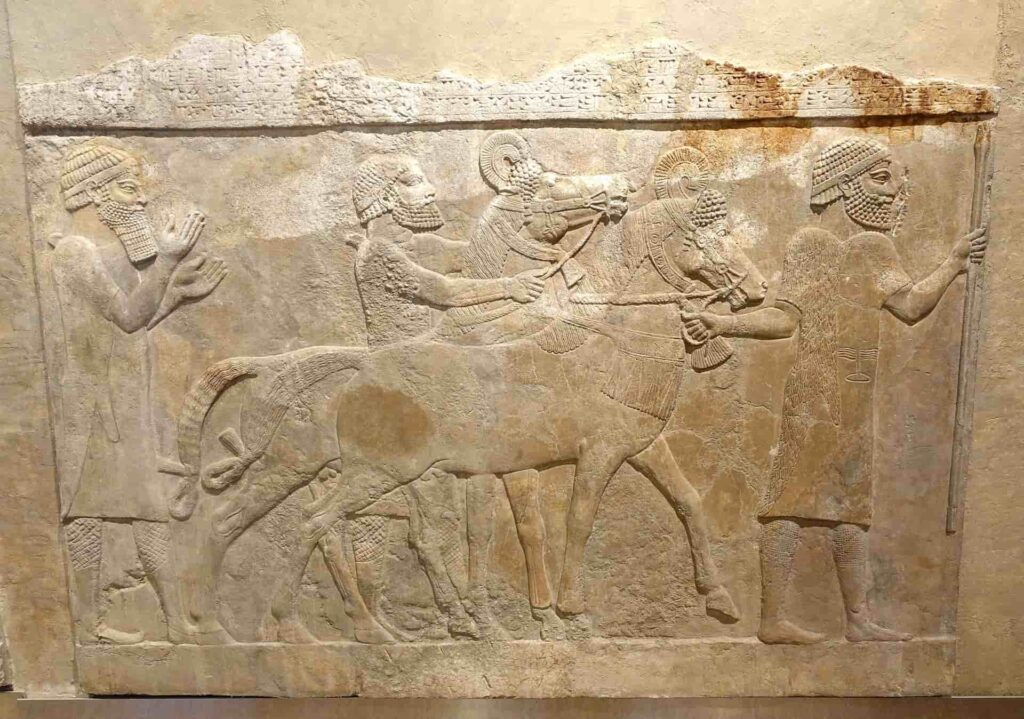

Relieve caceria de leones del rey asirio. William C. Morey – Outlines of Greek History, pg. 40. Public Domain.

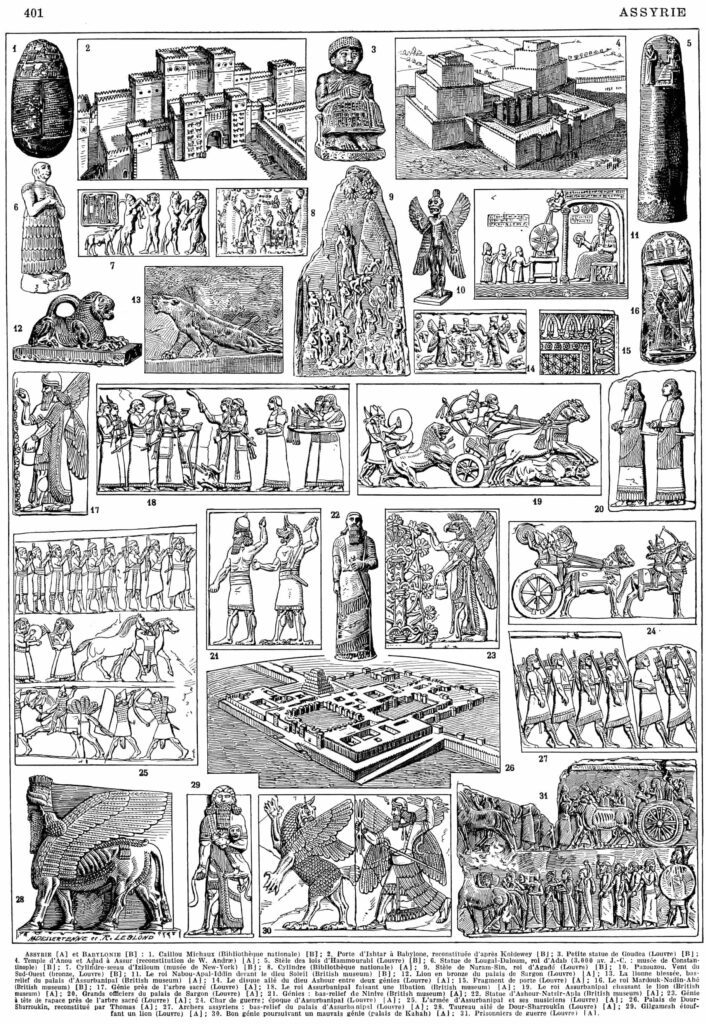

Asiria 𒀸𒋩 hace referencia a una antigua región de la Alta Mesopotamia que toma su nombre de la ciudad de Aššur —del mismo nombre que Assur, su deidad tutelar—, y es también el nombre del Estado —y posterior imperio— que formó entre el III y I milenio a. C. Dominaron Mesopotamia desde el 2500 -1800 a.C hasta el 609 a.C).

Fundada a orillas del río Tigris, Aššur era inicialmente una de las tantas ciudades acadias en la región. La tradición fecha su fundación en el siglo XXV a. C., aunque la mayor parte de su pasado está envuelto en misterio. Desde finales del siglo XXIV a. C., los asirios se convirtieron en súbditos de Sargón de Acad, quien unió a los pueblos semitas, acadios y sumerios bajo el Imperio acadio. (1) A partir de esa región se formó, en el II milenio a. C., el llamado Imperio Antiguo. También fue conocido como Subartu y, tras su declive, como Athura, Syria (en griego antiguo), Assyria (en latín) y Asuristán. En su momento de máxima expansión —en el siglo VII a. C., durante el Imperio neoasirio—, Asiria controlaba un territorio que hoy comprendería, parcial o totalmente, los países de Irak, Siria, Palestina, Israel, Jordania, Líbano, Turquía, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Chipre, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.

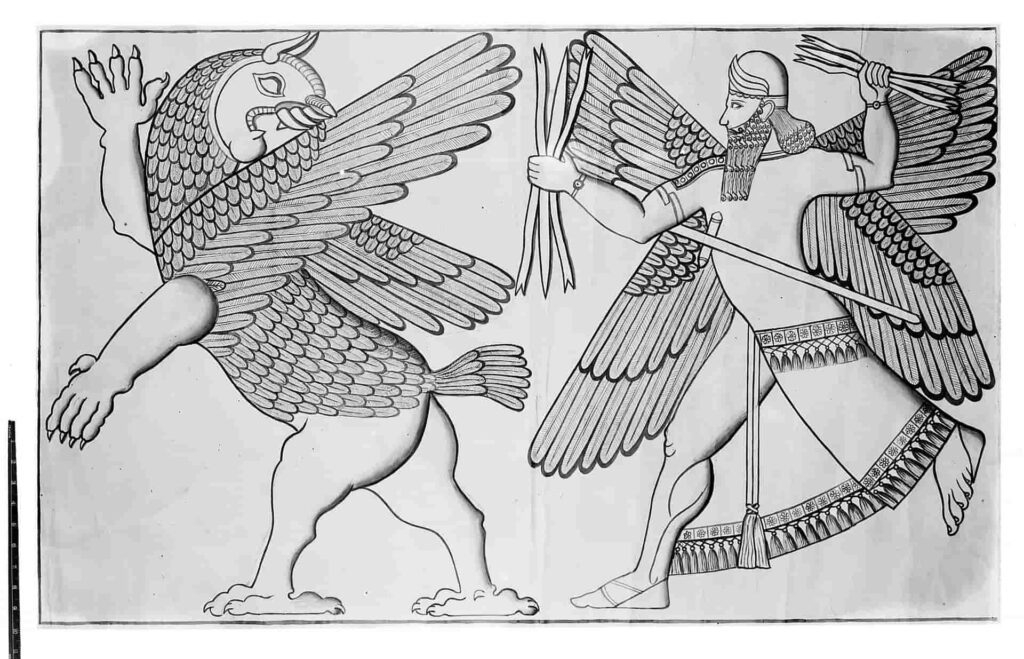

Ugallu, Gran León, un espíritu protector frente a demonios malignos. De la puerta d, habitación S, Norte del palacio de Nínive, Iraq. 645-635 a. C. (British Museum, London.). Foto: Osama Shukir Muhammed Amin FRCP (Glasg). CC BY-SA 4.0. Original file (3,797 × 2,614 pixels, file size: 4.25 MB).

Mapa que muestra los dominios asirios. En rojo se muestra las capitales o ciudades más importantes como Nínive, Assur, o Nimrud que formaban el corazón del imperio. En naranja: la extensión máxima del imperio bajo el reinado de Assurbanipal (668-627 aC). Base map: © Sémhur / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0, or Free Art License obra derivada: Silviaanac. CC BY-SA 4.0.

Índice de temas tratados

Introducción sobre Asiria

Antecedentes y Resumen de acontecimientos

El redescubrimiento de Asiria

Geografía

Historia. Antecedentes históricos. Los comienzos de Asiria: La ciudad de Assur, una ciudad Estado. Assur en el III milenio a.C. Assur en el Imperio antiguo y medio. Assur en el periodo neoasirio y posterior. Los palacios reales: marcos del poder central. Una ciudad mercante.

Fases del imperio Asirio

El control del territorio Asirio. El poder real

La sociedad Asiria

El ejército Asirio

El control de los territorios sometidos. La organización de las provincias y de los reinos vasallos.

La industria

Las ciudades Asirias

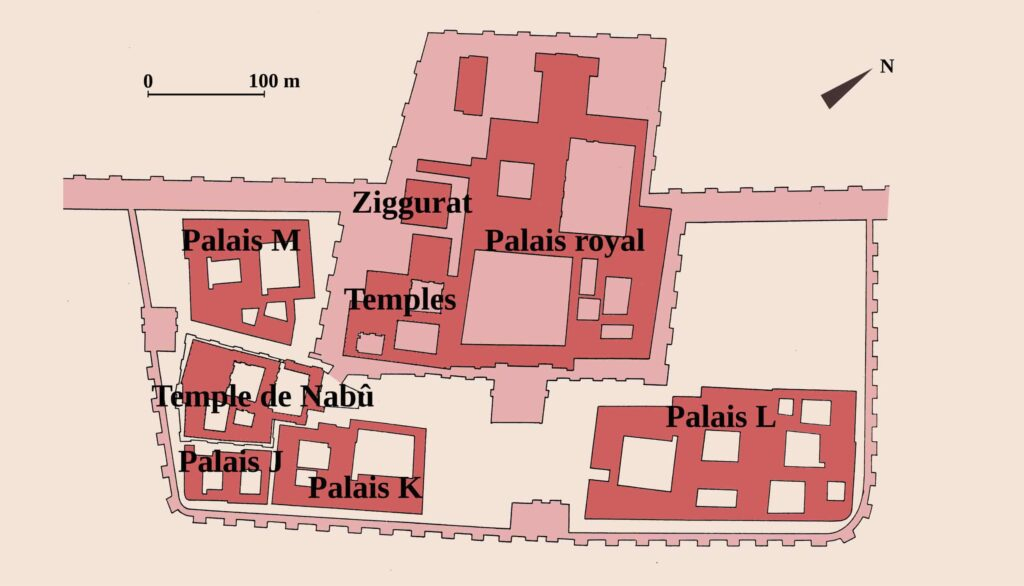

El centro urbano de las ciudades Asiarias. Plantas esquemáticas de capitales neoasirias: Assur, Nimrud, Jorsabad, Dur-Sharrukin y Nínive

Las actividades y la sociedad urbanas

Los intercambios. Las modalidades de circulación de los productos. Los circuitos de intercambios

La cultura asiria

Lenguas y escritura en Asiria. Cuneiforme.

Religión. Ver: Mitología Asiria

Arte y urbanismo. Los relieves de los palacios Asirios. Escultura. Cerámica. Glíptica. Marfiles. Vestimentas y adornos.

Narrativa bíblica

Declive y caída

Legado de Asiria

Conferencia Fundación La March. Creadores de imperios | Assurbanipal.

Fotograma de Intolerancia (película). Bitzer – Intolerance, 1916 silent film. Public Domain. Original file (1,106 × 738 pixels, file size: 495 KB).

La asiriología —disciplina que estudia la Asiria antigua y más ampliamente la Mesopotamia antigua—, distingue tres fases en la historia asiria, sabiendo que antes de alrededor del siglo VII a. C. las fechas son aproximadas: el período paleoasirio, o imperio. antiguo del siglo XX a. C. a principios del siglo XIV a. C.; el imperio medio asirio, hasta el 911 a. C.; y el imperio Nuevo o neoasirio, hasta el 609 a. C. (Caída de Harrán), fecha del final del reino asirio.

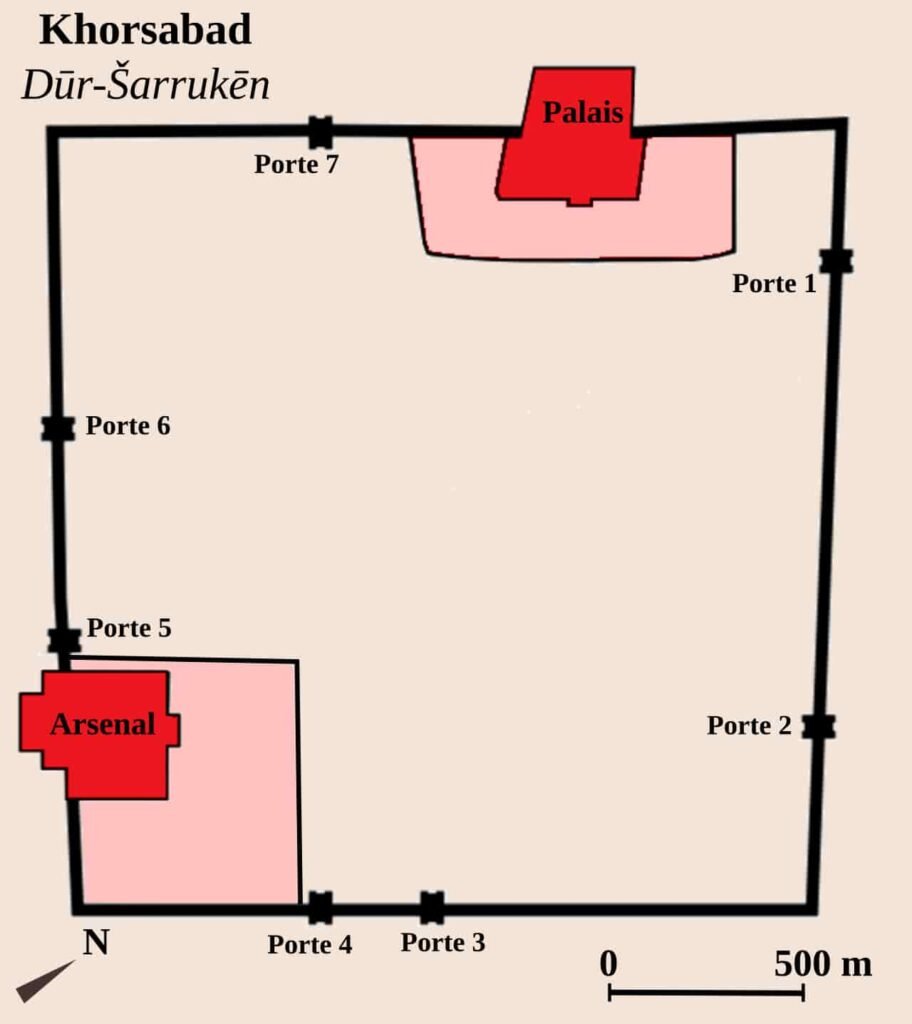

Durante el primer período, Asiria se resume a la ciudad-Estado de Aššur, conocida principalmente por el dinamismo de sus mercaderes. El segundo período vio la expansión y primer apogeo del reino asirio, un poderoso estado territorial, que, sin embargo, se debilitó significativamente en el cambio del II al I Milenio a. C. El tercer período vio a Asiria convertirse gradualmente en un vasto imperio, gracias en particular a su formidable ejército. Fue este período por el que Asiria es más conocida, gracias a los descubrimientos del siglo XIX en las capitales sucesivas, Aššur, Kalkhu (Nimrud), Dur-Sharrukin (Jorsabad) y Nínive (destruida en 612 a. C.; sobre gran parte de sus ruinas se asienta Mosul). Fue también el poderío de este Imperio y de sus soberanos lo que permitió que la memoria de Asiría continuara a través de la tradición de la Biblia hebrea y de los autores griegos clásicos.

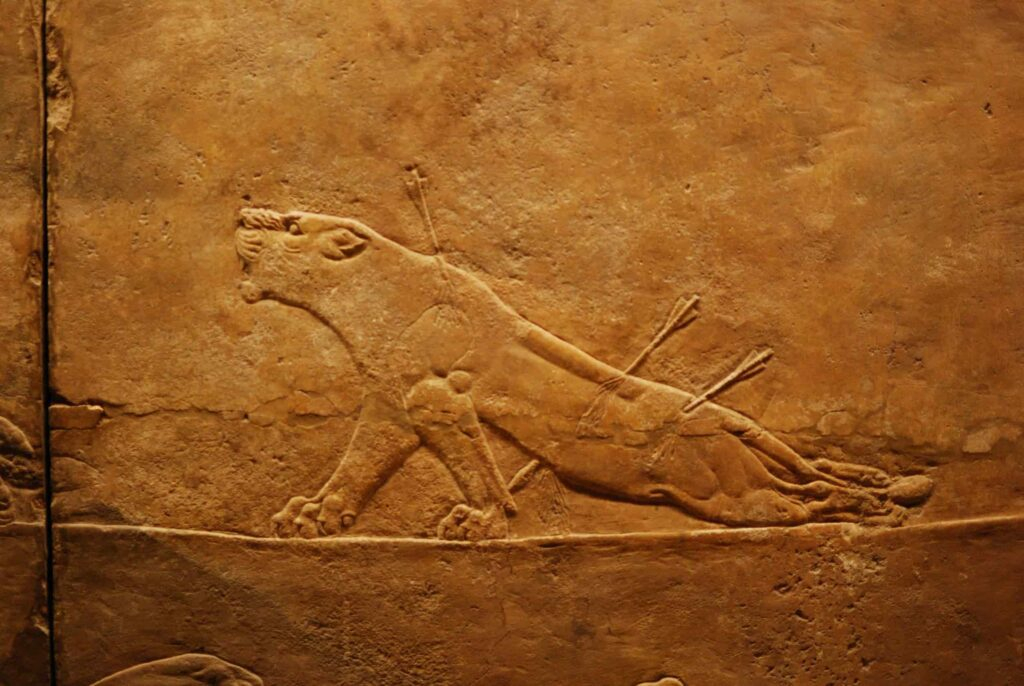

Leona herida. British Museum, Assyrian collections (Room 10, British Museum). Matt Neale from UK – British Museum, Assyrian collections (Room 10, British Museum) Uploaded by NotFromUtrecht. CC BY 2.0. Original file (2,500 × 1,674 pixels, file size: 710 KB).

La gran cantidad de documentación epigráfica y arqueológica recogida del período asirio durante casi dos siglos permite conocer muchos aspectos de este reino, que fue un componente esencial de la civilización mesopotámica antigua, al igual que el que se convirtió en su rival al sur, el reino de Babilonia. Esta fue la última fase del reino que, sin embargo, es con mucho la más conocida. Se puede dibujar una imagen importante de varios aspectos de la administración del reino, de las actividades económicas, de los componentes de la sociedad, de la cultura asiria, incluida la religión y el arte. Muchas áreas grises permanecen porque la documentación no se distribuye homogéneamente según los lugares, los períodos y los aspectos de la vida de los antiguos asirios, debido tanto a la desaparición de muchas fuentes desde la Antigüedad, como también porque que los descubrimientos se refieren principalmente al medio de las élites.

La región de Asiria cayó luego bajo el control sucesivo de los imperios medo, aqueménida, macedonio, seléucida, parto, romano y sasánida. Entre mediados del siglo II a. C. y finales del siglo III surgió un mosaico de pequeños reinos asirios independientes en la forma de Ashur, Adiabene, Osroene, Beth Nuhadra, Beth Garmai y Hatra. La conquista islámica árabe a mediados del siglo VII finalmente disolvió Asiria (Asuristán) como una entidad única, después de lo cual los restos del pueblo asirio (ya entonces cristianos) gradualmente se convirtieron en una minoría étnica, lingüística, cultural y religiosa en la tierra asiria, sobreviviendo hasta el día de hoy como un pueblo nativo de la región. (2) (3).

Emblema del dios Ashur, de un antiguo relieve asirio en Nimrud. Austen Henry Layard (1817–1894) – Austen Henry Layard (1867) Nineveh and its Remains. Dominio público. Creado en 1867. CC BY 4.0. Fuente.

Antecedentes

La etapa anterior de dominio de esta zona de Mesopotamia era el imperio Paleobabilónico, en especial debido a las conquistas y expansión de Hammurabi entre el 1800 y el 1600 a.C aproximadamente. Para entender cómo Asiria asumió el control, hay que observar el declive de Babilonia bajo la dinastía amorrita, de la cual el famoso Hammurabi (alrededor del 1792-1750 a.C.) fue su representante más destacado. Tras su reinado, la influencia de Babilonia comenzó a menguar debido a luchas internas y presiones externas, especialmente de pueblos vecinos como los casitas y los hurritas del reino de Mitanni. Esta situación abrió oportunidades para que otros reinos, incluido Asiria, ampliaran su control y consolidaran su poder.

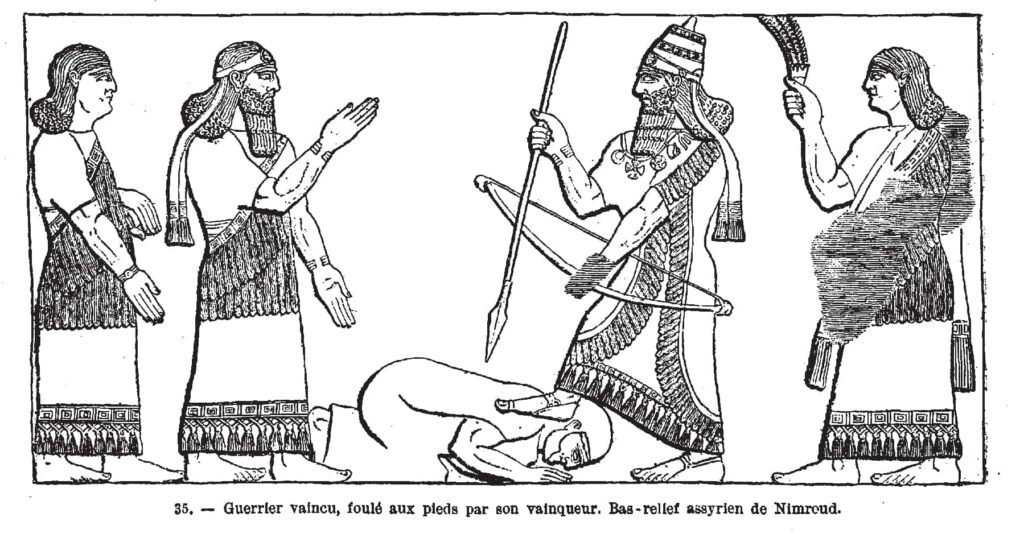

Relieve de rey Asirio ejerciendo dominación de poder frente a sus enemigos. Fulcran Vigouroux, ed., Dictionnaire de la Bible, vol. 1 of 5 vols. (Paris: Letouzey et Ané, 1912). – Fulcran Vigouroux, ed., Dictionnaire de la Bible, vol. 1 of 5 vols. (Paris: Letouzey et Ané, 1912). Public Domain.

Aproximadamente en el 1800 a.C., el rey Shamshi-Adad I expandió el poder de Asiria y estableció un sistema administrativo avanzado en la ciudad de Assur, que le permitió unificar y controlar un territorio considerable. Esta expansión no fue necesariamente una conquista de Babilonia, sino un fortalecimiento de Asiria en el norte de Mesopotamia que le permitió consolidarse de forma independiente y crear un núcleo de poder que resistiera futuras amenazas.

Durante el Imperio Medio, los asirios enfrentaron el desafío de Mitanni, una potencia regional que dominó el norte de Mesopotamia. Con el tiempo, reyes asirios como Ashur-uballit I lograron derrotar a Mitanni y establecer el poderío asirio en la región. En paralelo, Babilonia pasó a ser gobernada por los casitas, un pueblo que mantuvo su dominio en el sur, mientras que Asiria fortalecía su presencia en el norte.

Entre el 900 y el 600 a C, durante el Imperio Nuevo, Asiria alcanzó su apogeo como una superpotencia. Reyes como Tiglat-Pileser III, Sargón II y Senaquerib llevaron a cabo campañas militares que les permitieron controlar vastas áreas, incluyendo Babilonia y otras regiones de Oriente Próximo, alcanzando incluso Egipto. Sin embargo, mantener un imperio tan extenso y diverso implicaba enfrentar constantes rebeliones, una presión económica considerable y conflictos internos.

Crisis y caída: Hacia el final del Imperio Nuevo, Asiria comenzó a debilitarse debido a estas presiones. Finalmente, una alianza entre los medos y los babilonios neobabilónicos, liderada por Nabopolasar (padre de Nabucodonosor II), aprovechó esta debilidad y lanzó ataques decisivos contra las ciudades asirias, incluyendo Nínive, que cayó en 612 a.C.

Con la caída de Asiria, los neobabilónicos, bajo el liderazgo de Nabopolasar y luego de Nabucodonosor II, establecieron un nuevo imperio que volvió a convertir a Babilonia en un centro cultural y de poder en Mesopotamia. Esta nueva dinastía babilónica consolidó el control en la región, marcando el fin de la hegemonía asiria y un renacimiento de Babilonia hasta la conquista persa en 539 a.C.

En resumen, Asiria logró imponerse en periodos donde otras potencias, como Babilonia y Mitanni, se debilitaban por luchas internas o invasiones, aprovechando la oportunidad para expandirse. Sin embargo, su dependencia en el control militar y la presión de mantener un vasto territorio eventualmente llevaron a su caída, permitiendo a los neobabilónicos resurgir como la potencia dominante en la región.

Drawing of coloured Cornice from Ninevah expedition Wellcome Images Keywords: Henry Layards; Archaeology. CC BY 4.0

Redescubrimiento de Asiria

La memoria de los asirios antes de las excavaciones del siglo XIX

La memoria del reino asirio perduró en la tradición occidental antes de las primeras excavaciones en los sitios de Asiria a través de varias fuentes antiguas. (4) El primer documento que se refiere al Imperio asirio es la Biblia, que proporcionaba información sobre la historia de las relaciones entre los reinos de Israel, y de Judá con Asiria, así como referencias a Nínive donde el profeta Jonás habría sido exiliado. De esas referencias surgió una visión negativa de Asiria, percibida como una potencia brutal y opresiva. Los escritores griegos clásicos también evocaron el reino asirio, como Heródoto, Jenofonte, Ctesias y Diodoro de Sicilia. Estos testimonios indirectos a menudo son vagos o confusos. A partir de esas fuentes, varios viajeros europeos ya habían intentado encontrar las capitales de la antigua Mesopotamia en los siglos XVII y XVIII. Las descripciones y los objetos que trajeron de sus peregrinaciones abrieron el camino para las primeras excavaciones en Asiria. (5)

La muerte de Sardanápalo, obra de Eugène Delacroix, 1827, que representa una leyenda de la antigua tradición griega informada por Ctesias, que fue un historiador y médico griego que nació alrededor del inicio de la segunda mitad del siglo V a. C. Es un cuadro de gran tamaño, obra de Eugène Delacroix. Se conserva en el Museo del Louvre de París, donde se exhibe con el título de Mort de Sardanapale. Sobre el mismo tema, el museo alberga igualmente un boceto previo (un pequeño cuadro de 81 x 100 cm.), y además Delacroix pintó en 1844 una réplica (aprox. 73 x 82 cm.) ahora en el Museo de Arte de Filadelfia.

Sardanápalo es un rey legendario de Nínive en Asiria que habría vivido de 661 a. C. al 631 a. C. Se creía que sería una mitologización de Asurbanipal, un rey muy belicoso; sin embargo es más probable la posibilidad de que Sardanápalo fuera Shamash-shum-ukin, el hermano de Asurbanipal; siendo este último el encargado de gobernar Babilonia. Sardanápalo conspira contra Assurbanipal y, para castigarlo, este rey asedió la ciudad (650 a. C.-648 a. C.). Cuando Sardanápalo intuye la derrota inminente, decide suicidarse con todas sus mujeres y sus caballos e incendiar su palacio y la ciudad, para evitar que el enemigo se apropie de sus bienes.

La escena representada por Luis Delacroix muestra el episodio dramático de la muerte del soberano, cuya capital es asediada sin alguna esperanza de libertad y que decide suicidarse. Delacroix sintió la necesidad de realizar algunas declaraciones cuando el lienzo fue expuesto por primera vez, y lo hizo en los siguientes términos:

Los rebeldes asediaron su palacio… Acostado en una magnífica cama, en la cima de una inmensa hoguera, Sardanápalo da la orden a sus eunucos y a los oficiales de palacio de degollar sus mujeres, sus pajes, hasta sus caballos y sus perros favoritos; ninguno de los objetos que habían servido a sus placeres debían sobrevivir.

Para no caer preso del enemigo, hizo instalar en su palacio una gigantesca hoguera en la cuál puso su oro, su plata y todas sus posesiones de monarca; se encerró con sus mujeres y sus eunucos en un espacio habilitado en medio de la hoguera, dejándose así quemar con su gente y su palacio.

Ver mayor tamaño: Original file (1,400 × 1,105 pixels, file size: 992 KB.

No es esta Muerte de Sardanápalo un lienzo perfilado. La pintura yuxtapuesta de los rayos de color que representan una forma únicamente cuando retrocedemos. El color domina, la luminosidad es brillante. Delacroix utiliza preferentemente colores cálidos, en particular pigmentos castaños y rojos; de ellos surgen, poco a poco, colores más claros como el blanco de las telas, de la túnica o de la piel del caballo, y los amarillos y anaranjados de los cuerpos de las mujeres.

Sobre un gran lecho está dispuesto Sardanápalo, impasible. A su alrededor, se arremolinan personas, animales y objetos, en una composición abigarrada en torno a distintos ejes que se entrecruzan.

Era su primera composición en diagonal. La luz marca una diagonal que va desde el monarca asirio, arriba en lo alto, hasta el hombre que está dando muerte a una mujer, abajo a la derecha, que pasa por la figura de una joven muerta y un hombre agonizante, ambos cuerpos blancos sobre el lecho de intenso color rojo. A los pies del lecho y delante de la figura de la mujer que va a ser asesinada, aparece una esclava circasiana, cuya piel es más oscura que el resto de los personajes.

Este cuadro supuso el triunfo definitivo de la escuela romántica en pintura. Más allá de la historia, este cuadro aparece como un manifiesto de la rivalidad entre la pintura romántica (representada por Delacroix) y el clasicismo o el neoclasicismo (representado por Ingres) ya que Delacroix pone delante de su obra esta relajación de las convenciones formales, que rechazan las clásicas: estas no son más que las formas y los sujetos que el artista pone en valor, además de la intensidad de los colores, de los contrastes y de la luz (La pugna del dibujo y del color entre Ingres y Delacroix).

La obra fue expuesta en el Salón de 1827, certamen donde Ingres expuso La apoteosis de Homero. Fue peor recibida aún que otra obra anterior de Delacroix, La matanza de Quíos (1824) expuesta dos años antes, que había sido un escándalo y promovió a Delacroix al rango de jefe de filas de la escuela romántica de pintura. El escándalo obedecía a que la perspectiva era muy poco convencional, la pincelada parecía demasiado libre y las figuras presentaban una anatomía distorsionada. El cuadro fue ignorado durante casi un siglo, hasta su compra para el Louvre en 1921. En 2023 ha sido sometido a una restauración, centrada en la eliminación de barnices oscurecidos.

La Muerte de Sardanápalo es ciertamente el lienzo más romántico de Delacroix. Sobre el mismo tema, Hector Berlioz escribió una cantata que le valió su primer éxito oficial.

- L. Cirlot (dir.), Museo del Louvre II, Col. «Museos del Mundo», Tomo 4, Espasa, 2007. ISBN 978-84-674-3807-9, pp. 26-27

- Maneyre-Dagen, N., Leer la pintura, Spes Editorial, S.L., 2005. ISBN 84-8332-598-5.

Los descubrimientos de las capitales asirias en el siglo XIX

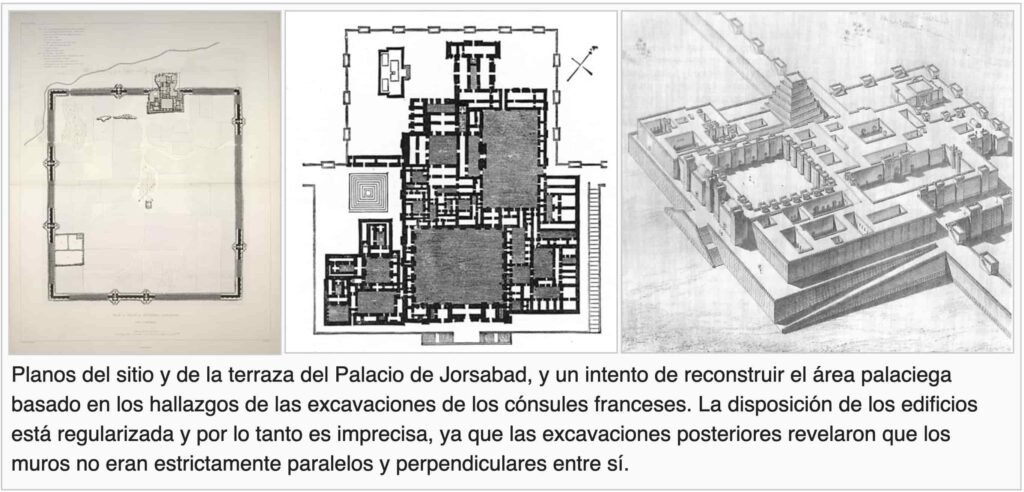

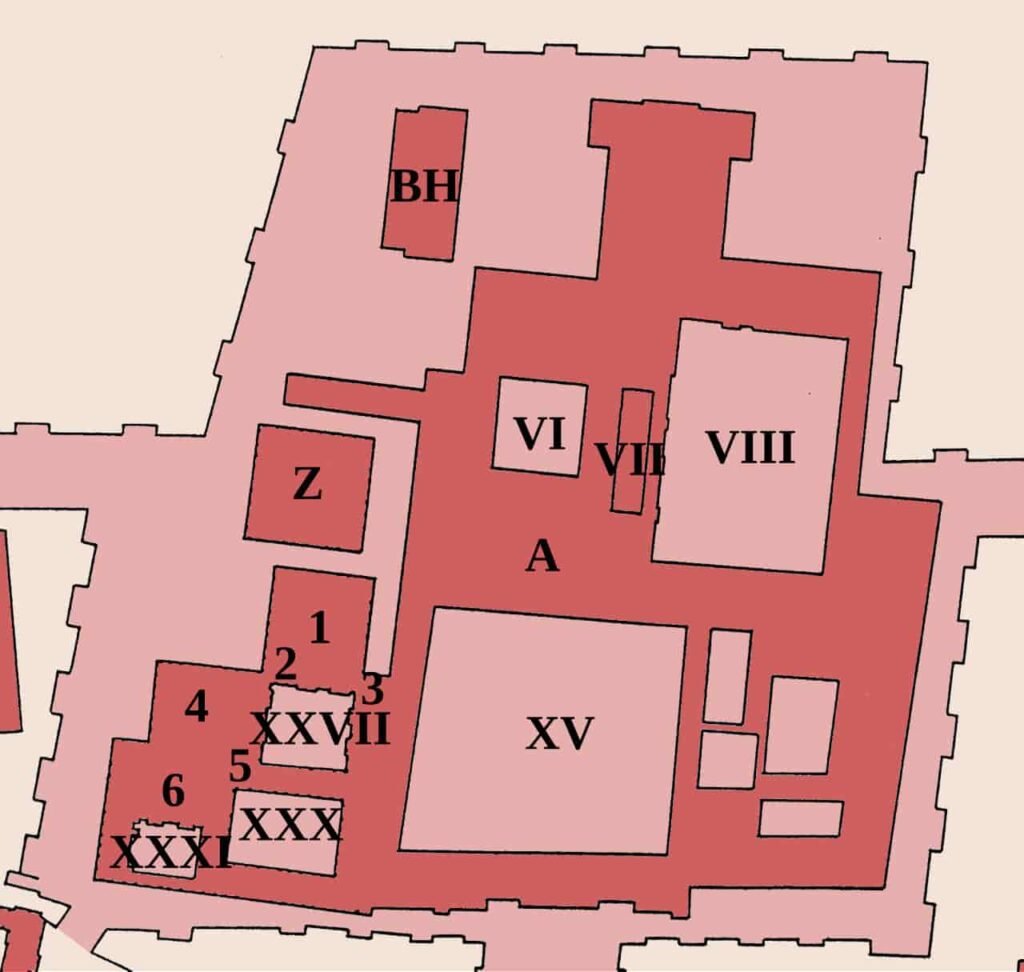

Asiria cuenta el privilegio de ser la primera región del Antiguo Oriente Próximo en ser objeto de excavaciones, que fueron rápidamente coronadas por el éxito, lo que le valió dar el nombre a la disciplina relacionada con la historia de la Mesopotamia antigua, la asiriología.(6) El primer palacio descubierto fue en el sitio de Jorsabad, el antiguo Dur-Sharrukin, capital de Sargón II, desenterrado por el cónsul francés en Mosul, Paul-Émile Botta, desde 1843. El inglés Austen Henry Layard le siguió los pasos en Nimrud, el antiguo Kalkhu, y luego en el tell de Kuyunjik, el centro de la antigua Nínive. (7) Los descubrimientos de los impresionantes bajorrelieves de estos edificios tuvieron una cierta resonancia en el medio académico, y esos hallazgos tuvieron su lugar en varios museos europeos. Fue en ese momento cuando se descubrieron decenas de miles de tablillas cuneiformes que constituyen todavía la mayor parte de nuestras fuentes sobre el reino neoasirio, y que permitieron descifrar esa escritura y la lengua acadia. En 1903, fue el turno de los alemanes que excavaron la última capital asiria no descubierta, Aššur, en el tell de Qala’at Shergat, con métodos arqueológicos científicos, y no con los más rudimentarios e improvisados que se usaron antes. (8)

Grabado que representa las excavaciones de Layard en el sitio arqueológico de Nimrud. Foto: AndreasPraefcke. Dominio público.

El estudio de la documentación sobre Asiria

Las excavaciones de las capitales asirias continuaron durante la mayor parte del siglo XX, (9) mientras que se descubrieron nuevos sitios del antiguo reino asirio, especialmente en el oeste de la Asiria propiamente dicha, en el Djézireh, entre el Tigris y el Éufrates (Tell Rimah, Tell Ahmar, Arslan Tash).(10). En la parte siria de esta región era donde las excavaciones se concentran —ahora también suspendidas— porque la situación política de Irak dificulta las operaciones en ese país. (11) Los descubrimientos recientes se refieren especialmente al período medioasirio, por ejemplo en Tell Sheikh Hamad (12) o Tell Sabi Abyad. (13). En estos sitios, son los edificios administrativos (palacios reales o provinciales) y los templos los que se excavan primero, y pocas residencias se han descubierto en Asiria. Un caso especial entre los sitios que nos documentan sobre la asirios es Kültepe, que se encuentra en Turquía, lejos del centro de Asiria, donde fueron descubiertas desde 1924 las residencias que los comerciantes de Aššur instalados en el lugar al inicio de II milenio a. C. y que proporcionaron una abundante documentación cuneiforme. (14) Además de las operaciones de prospección en tierra, más recientemente se ha hecho uso de campañas de prospección satelitales. (15)

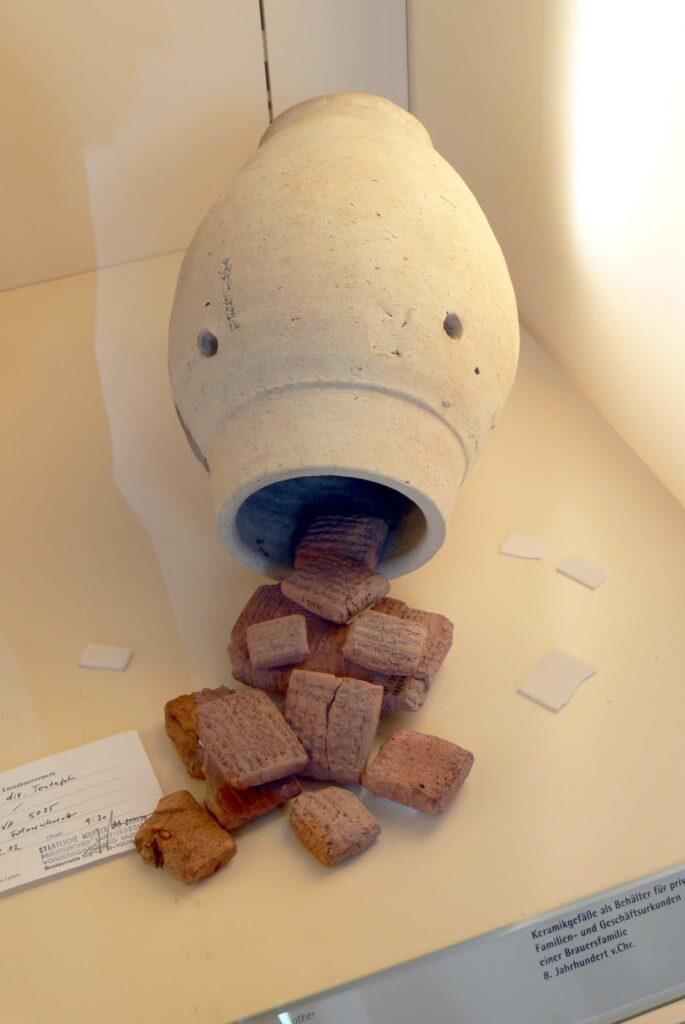

Tablillas cuneiformes de un fondo de archivos privado de una residencia de Aššur (siglo VIII), conservadas en un vaso (reproducción). Museo de Pérgamo de Berlín. Wolfgang Sauber – Trabajo propio. CC BY-SA 3.0. Original file (1,712 × 2,560 pixels, file size: 1.46 MB.)

Las excavaciones realizadas en muchos de estos sitios, sobre todo en las grandes capitales, pero también en los centros administrativos provinciales, permitieron el descubrimiento de un gran número de tablillas de arcilla inscritas en cuneiforme que han permitido conocer muchos aspectos de la vida de los antiguos asirios. (16) Consisten en textos de prácticas, de lejos los más numerosos porque hay decenas de miles. Se trata de textos administrativos que registran las operaciones de una gran organización o familia, o de documentos jurídicos, como contratos de venta, de préstamo, de correspondencia, etc. Se distribuyen de forma desigual en el espacio y el tiempo, de modo que ciertos períodos, lugares y actividades determinados están bien documentados, como el comercio internacional asirio del siglo XIX a. C. (atestiguado en los archivos de Kültepe), mientras que de otros nada se sabe, como de las actividades agrícolas alrededor de Aššur en el mismo periodo. Los textos salidos de los círculos académicos, que se movían en el entorno de los palacios reales y de los templos, son muy abundantes en el período neoasirio gracias a los documentos de los palacios reales. Existen textos llamados «históricos» (crónicas, anales, inscripciones reales), así como textos conocidos como «bibliotecas», con información sobre la vida religiosa y los conocimientos científicos.

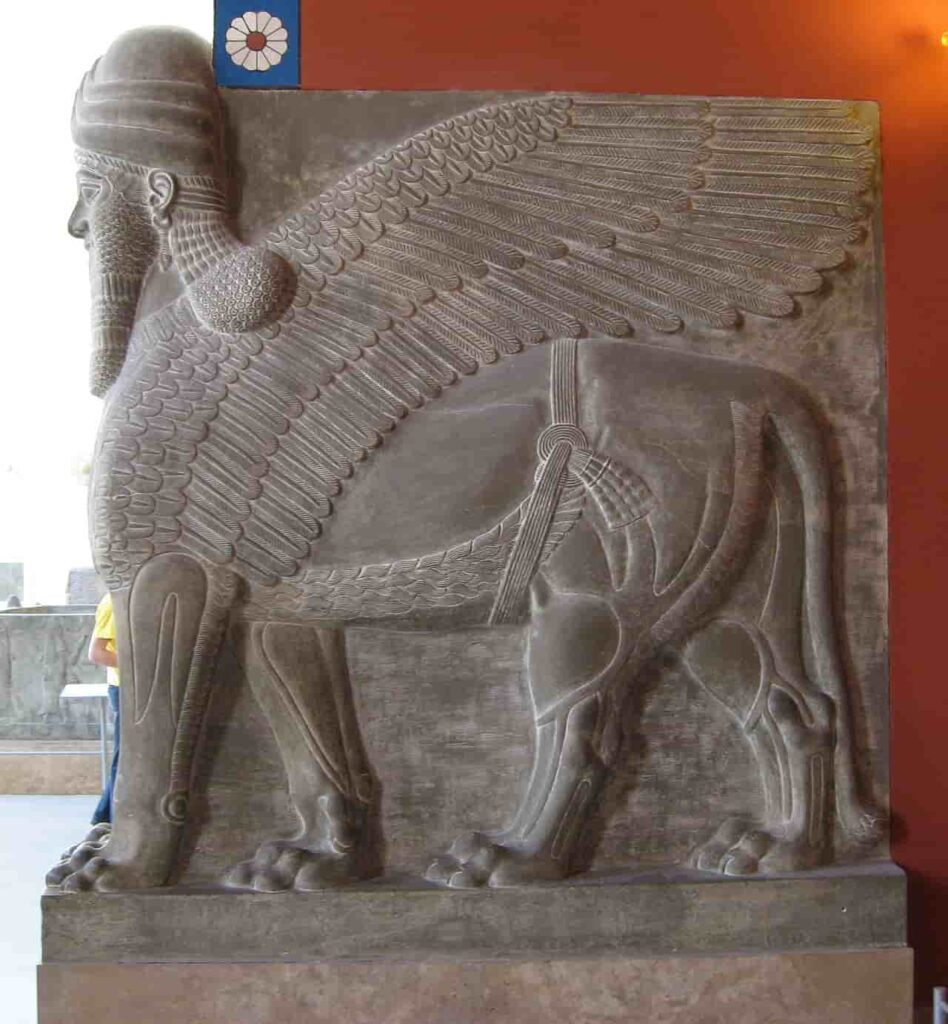

Toro alado androcéfalo del palacio de Dur Sharrukin en Asiria.

En la mitología mesopotámica, un lammasu, lamassu, lamasu, lamasus o shedu (en lengua acadia lamassu (femenino) o šêdu (masculino); en lengua hebrea שד, šed; en cuneiforme AN.KAL; en sumerio dlamma; en acadio kuribu; en babilonio-asirio karabu) es una divinidad protectora, un ser híbrido legendario, principalmente de la mitología asiria, que posee cuerpo de toro o león, alas de águila y cabeza de hombre.

Estos, sobre todo, grandes hombres-toro alados surgen en Asiria como elementos apotropaicos para guardar las puertas de las ciudades o palacios de sus monarcas (generalmente en parejas).

Además de benéficos y protectores para los que los poseyesen, estos toros androcéfalos alados infundían temor y respeto a los espíritus maléficos y a los enemigos. Existía una leyenda según la cual mataban a los que se aproximaban, excepto a los hombres puramente buenos.

Comprender que el imperio Asirio, sucede al imperio Babilónico en Mesopotamia. A partir del 609 a.c entran a dominar la zona los llamados Neobabilónicos. Entender los por qué de uno y otro dominio me ocuparé en este trabajo. Ver: Lammasu.

Original file (1,500 × 1,438 pixels, file size: 286 KB).

Recientemente, el estudio de la historia asiria se ha dotado de una serie de publicaciones de textos procedentes de sitios asirios: las inscripciones reales han sido el tema de varios volúmenes de la serie Royal Inscriptions of Mesopotamia (17) y los textos de los archivos reales neoasirios de Nínive son publicados o republicados y estudiados en la serie State Archives of Assyria (SAA) del Neo-Assyrian Text Corpus Project de la Universidad de Helsinki. (18) Los textos de la época neoasiria también se publican en Internet a partir de los sitios Assyrian empire builders (19) y Knowledge and Power in the Neo-Assyrian Empire, (20) que presentan documentos ya traducidos por el proyecto SAA. También está The Geography of Knowledge in Assyria and Babylonia, (21) que trata de los archivos de las bibliotecas de Nimrud y Sultantepe.

Geografía

El territorio donde se asentaron los asirios era una extensa llanura aparentemente lisa pero interrumpida en algunas zonas por terrenos ondulados y por el afloramiento de algunas rocas grises. Tenían tierra fértil en las riberas de los ríos pero además consiguieron mantener huertos y sembrados gracias a un sistema de riego por canales que derivaba el agua de los cursos de agua. (22). Ocupaba el norte de la antigua Mesopotamia, en el valle del río Tigris, mientras Babilonia ocupaba la parte sur. Sus límites fueron: al norte, una extensión de terreno en terrazas hasta llegar a la región armenia; al sur, Caldea; al este, la región de Media y los montes Zagros; y al oeste, Siria y la llanura de Mesopotamia. (23).

El clima de la parte baja de esta región era (y es) seco y agobiante. En la comarca se producía cereal (sobre todo trigo); no había árboles. En los valles de los afluentes del Tigris crecían los bosques de nogales, plátanos, encinas y sicomoros. Durante tres meses había lluvia abundante y a veces incluso nieve en las montañas. En el zona se encontraban magníficas canteras de arenisca blanda, de alabastro fácil de trabajar y de extraer en lajas, y de mármol. En las montañas del noreste se encontraban minas de hierro, cobre, plomo y plata. Contaban con una abundante fauna de animales salvajes en las llanuras del desierto: leones, leopardos, avestruces, gacelas; y en las montañas se podían encontrase osos, gamos y rebecos. (22)

«Cabeza de una estatua de una adoradora femenina del Templo de Ishtar (conocida como Mulissu) en Nínive (probablemente), Irak. 700-625 a.C. Museo Británico. Caliza tallada.» Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg). CC BY-SA 4.0. Original file (2,619 × 2,645 pixels, file size: 3.98 MB)

Este artefacto, que pertenece al período neoasirio, destaca por su detalle y representa las prácticas religiosas de la época, relacionadas con el culto a Ishtar, la diosa del amor, la guerra y la fertilidad.

Historia

Antecedentes históricos

Entre las cuencas fluviales de los ríos Éufrates y Tigris fueron apareciendo los primeros asentamientos de nómadas semíticos que conquistaron la región y desarrollaron una gran cultura. Hacia 3000 a. C. surgieron muchas poblaciones pequeñas que fueron evolucionando a ciudades estado, establecidas en una tierra fértil que con el tiempo se conocería como Mesopotamia. La historia de estas ciudades estado se desarrolló formando dos nuevos imperios: Babilonia en el sur y Asiria en el norte junto al río Tigris y en su centro la ciudad de Aššur. Durante el III milenio a. C. la región de Asia Occidental entró en la órbita de la civilización sumeria establecida en la llanura sur de Mesopotamia. Con los sumerios se inició la escritura sobre tablillas de barro que se cocían y se conservaban como un registro que comprendía diversos temas. Al crear la escritura los sumerios crearon el concepto de Historia. (24)

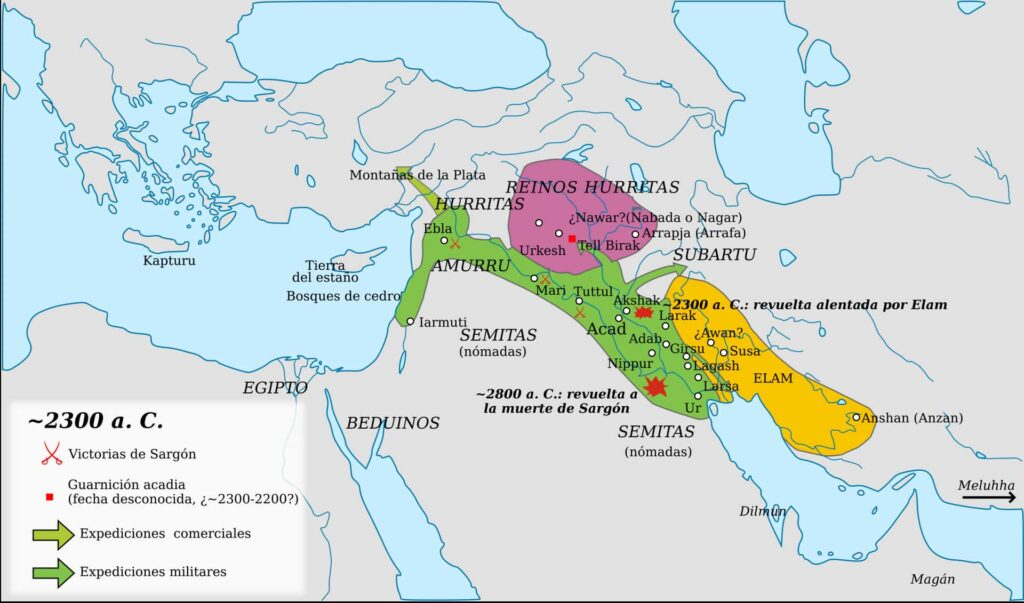

Oriente Próximo hacia 2300 a. C. Jolle de Wikipedia en catalán – Este archivo deriva de: Orientmitja2300aC.png. CC BY-SA 3.0. Original file (SVG file, nominally 12,037 × 7,087 pixels, file size: 927 KB).

Gracias a la escritura y a sus consecuencias, Sumeria adquirió un gran poder y las regiones del norte de Mesopotamia quedaron más atrasadas en cuanto a cultura y civilización y tuvieron que someterse a los sumerios. (25) Es posible que algunos colonos sumerios se desplazaran al norte del Tigris tras un hipotético desastre climatológico y que allí fundaran la ciudad de Aššur, que con el tiempo dará su nombre a toda la región. Fue entonces el nacimiento de Asiria. (26)

Con la llegada de nómadas acadios al sur de Mesopotamia y con el gobierno de su rey llamado Sargón ambos pueblos (sumerios y acadios) se fusionaron. Los acadios adoptaron la cultura sumeria dando lugar a una cultura sumerio-acadia. Después el prestigio de la lengua acadia empezó a tomar importancia mientras se iniciaba la decadencia de la lengua sumeria. (27)

Sargón I de Acad murió c. 2215 a. C.; llegó a dominar Sumeria, Acadia y Asiria. Su nieto Naram-Sin, llamado «rey de las cuatro partes del mundo» continuó la labor de su abuelo y llevó a su pueblo hasta lo más alto. Después de su muerte se fue sucediendo la llegada de los nómadas conquistadores, pueblos que habían estado siempre a la expectativa hasta encontrar el momento propicio de irrumpir y guerrear. (28)

Primero fueron los guti, llegados desde los montes Zagros; a estos les siguieron los elamitas hacia el año 2000 a. C.; y posteriormente, los semitas llamados amurro o amorreos, procedentes de Siria que conquistaron casi toda Mesopotamia, incluida Asiria. (29)

Muchos de los pueblos nómadas del norte de Mesopotamia, conquistadores, se fueron uniendo hacia el 1500 a. C. constituyendo el reino de Mitani (o Mitanni) que llegó a ser una gran potencia. (30) Incluso Asiria se vio obligada a rendirle tributo a pesar de que su vieja monarquía se seguía sosteniendo. Tal situación se prolongó hasta la llegada al trono asirio de Ashur-uballit I (1365 a. C.-133 a. C.) que invadió y saqueó la capital de Mitani en un momento de su historia en que ya se encontraba debilitado. Con este rey se inició la fuerza y el poderío de Asiria. (31) Entre 1318 y 1050 a. C. los asirios organizaron su propio imperio, el llamado en la historiografía «Imperio Asirio Medio». (32)

Illustración A. C. Weatherstone (1888–1929) – ‘Hutchinson’s History of the Nations’, 1915. Public Domain.

Los comienzos de Asiria: la ciudad de Aššur

El primer período de la historia asiria es el período llamado «paleoasirio» (antiguo asirio). (33) (34). A diferencia de períodos posteriores, no hubo entonces pujanza política o militar asiria. El reino se limitaba a la propia ciudad de Aššur y a sus alrededores, y es por esta razón que se le puede llamar «ciudad-estado». Sin embargo, aunque no desempeñó un papel político notable, tuvo un lugar especial en el Medio Oriente en ese momento debido al dinamismo de sus mercaderes.

La Lista real asiria, (35) un texto escrito a partir del siglo XVIII a. C., completada hasta el final del reino asirio y que supuestamente lista los reyes de ese estado desde sus orígenes, (36) comienza con la enumeración de «reyes que viven bajo la carpa», sugiriendo que los orígenes del estado asirio se encontrarían en el mundo nómada. De hecho, esta ascendencia parece ser una pura construcción historiográfica, incluyendo antepasados nómadas amorreos del rey Shamshiadad I de Ekallatum (que integró Assur en su reino en el siglo XVIII a. C.) junto a los reyes que realmente dirigieron Assur. Los orígenes de la realeza asiria son, por lo tanto, poco conocidos. Con toda probabilidad se desarrollaría en un entorno urbano, el de la ciudad de Aššur.

Assur, plano de las excavaciones arqueológicas. Jolle. CC BY 3.0.

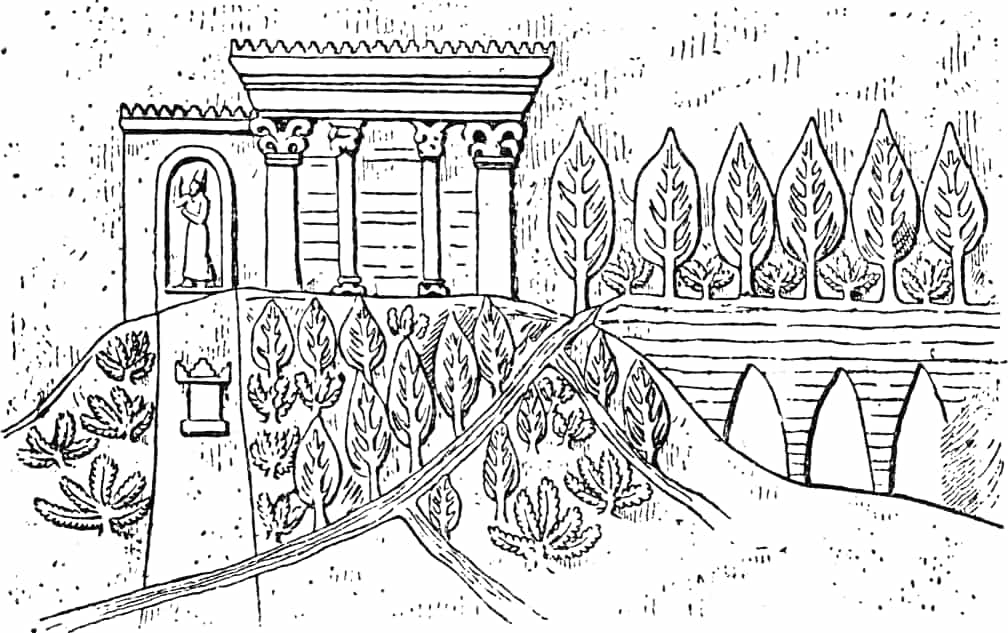

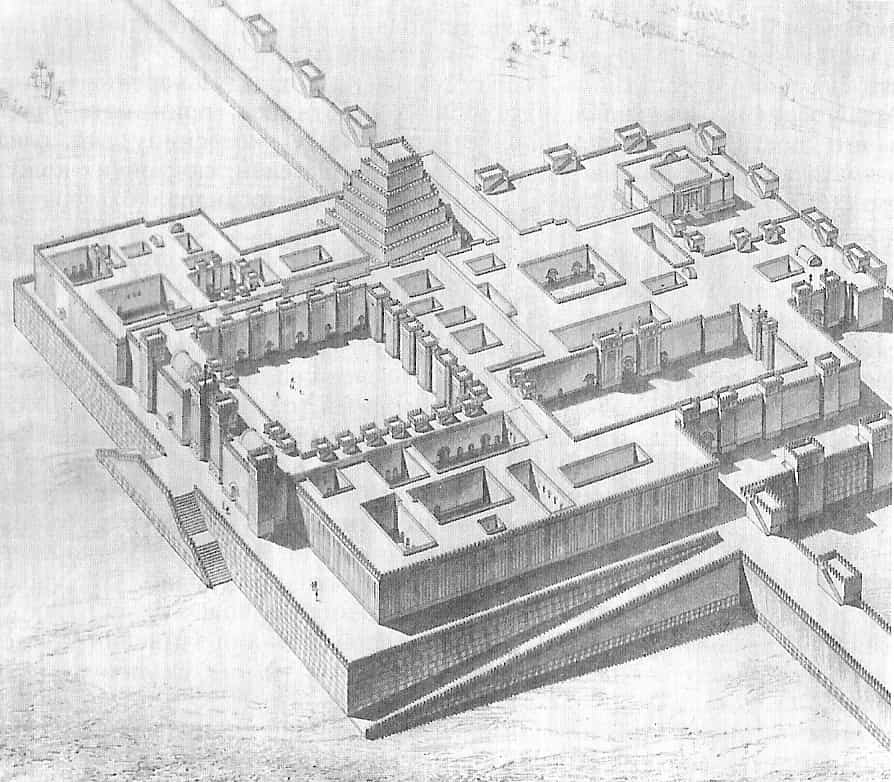

Assur (o Ashur) fue la ciudad que dio origen al Imperio Asirio y actuó como capital religiosa, política y comercial durante gran parte de su historia. Situada a orillas del río Tigris en el actual Irak, fue un centro estratégico y cultural clave de Mesopotamia desde su fundación hasta su caída. Se estima que fue habitada desde el tercer milenio a.C. y comenzó como una ciudad-estado independiente antes de convertirse en el corazón del Reino Antiguo Asirio (c. 2500-2000 a.C.). La ciudad estaba dedicada al dios nacional Ashur, que simbolizaba el poder y la identidad del pueblo asirio. Assur fue considerada el hogar espiritual del dios Ashur, y su templo fue un lugar de culto fundamental. Aunque otras ciudades como Nínive y Kalhu fueron elegidas como capitales políticas durante el Imperio Neoasirio, Assur siempre mantuvo su estatus como centro religioso.

Su ubicación, cerca de rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con Anatolia, la convirtió en un núcleo económico importante.

Su ubicación, cerca de rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con Anatolia, la convirtió en un núcleo económico importante. Más tarde, bajo los reyes del Imperio Asirio, Assur se consolidó como un centro político y administrativo clave.

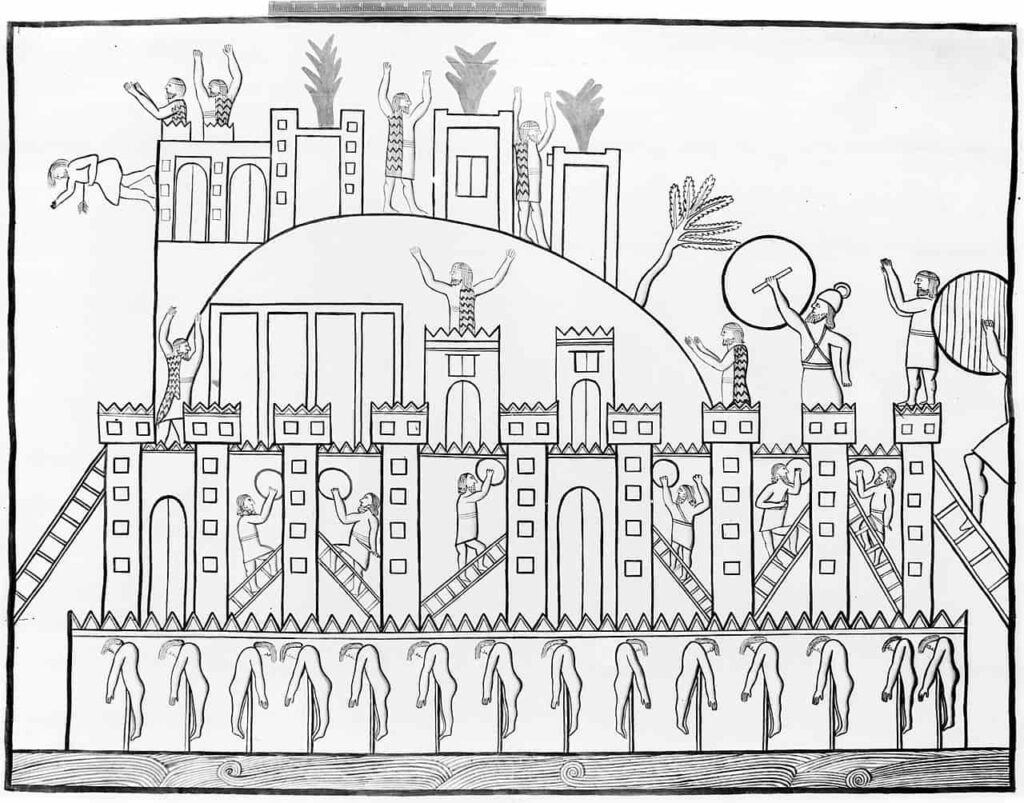

Reconstrucción artística de la ciudad de Assur durante el periodo intermedio Asirio. (SapraAshuraya.). CC BY-SA 4.0.

La ciudad tenía una muralla defensiva, templos dedicados a Ashur y otras deidades, y un ziggurat destacado, que simbolizaba su conexión con lo divino.

Fue un ejemplo del urbanismo mesopotámico avanzado, con un diseño planificado que incluía palacios, áreas residenciales y zonas comerciales.

En 614 a.C., Assur fue destruida por los medos en alianza con los babilonios durante la caída del Imperio Neoasirio.

Aunque siguió siendo habitada en menor medida, nunca recuperó su importancia anterior.

Fue inscrita como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003, aunque se encuentra en la lista de sitios en peligro debido a conflictos armados y saqueos.

Su historia y artefactos han contribuido significativamente al conocimiento moderno de la civilización mesopotámica.

«Estatuilla de marfil de un hombre asirio sin barba, parte de los llamados ‘marfiles de Nimrud’ (estilo asirio), proveniente del Pozo AJ en el Palacio Noroeste, ca. siglos IX al VII a.C. De Nimrud, Irak. Excavada por un equipo iraquí a mediados de la década de 1970. Museo de Irak, Bagdad.». Osama Shukir Muhammed Amin FRCP (Glasg). CC BY-SA 4.0. Original file (6,016 × 4,016 pixels, file size: 16.55 MB).

Una ciudad-estado

La ciudad de Aššur era un antiguo centro urbano, habitado al menos desde el comienzo del III milenio a. C.. (37). Aparece en las fuentes del Imperio acadio y de la Tercera Dinastía de Ur, que la dominaron temporalmente. Pero su posición excéntrica en relación con los principales centros políticos le permitió preservar su independencia, y su rey Puzur-Assur I recuperó su autonomía durante el colapso de la Dinastía III de reino de Ur alrededor de 2010 a. C., fundando luego una nueva dinastía. En la época amorrita (siglos XIX-XVII a. C.) aparece como una potencia política bastante débil, pero era ya una ciudad comercial muy importante, con un papel que se podría comparar con el de las repúblicas mercantiles de la Italia del Renacimiento.

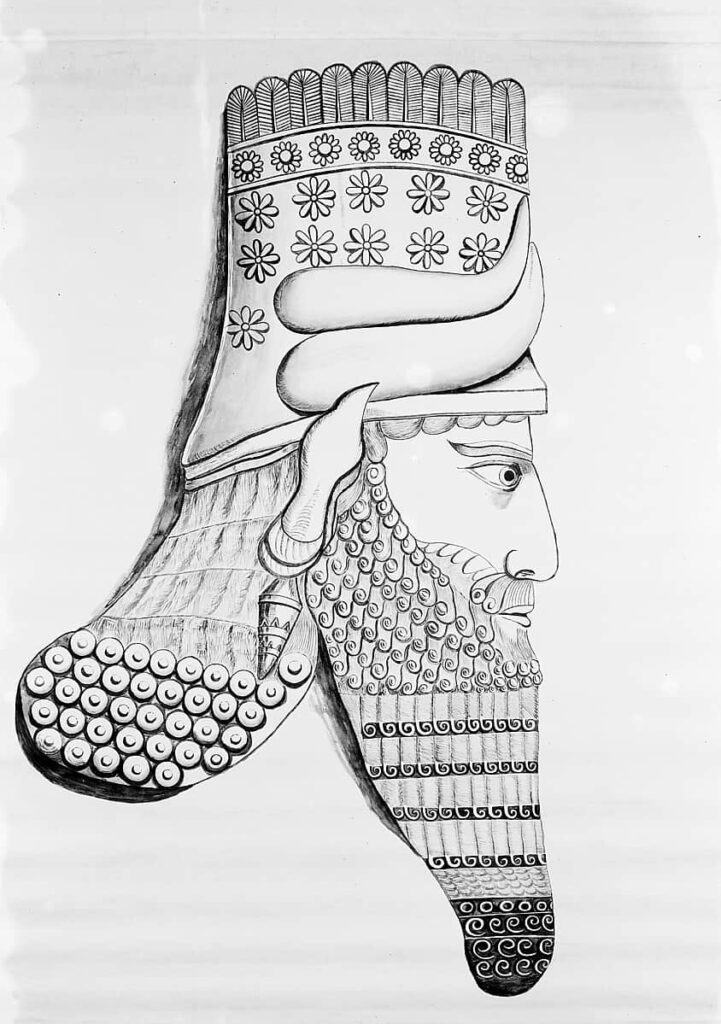

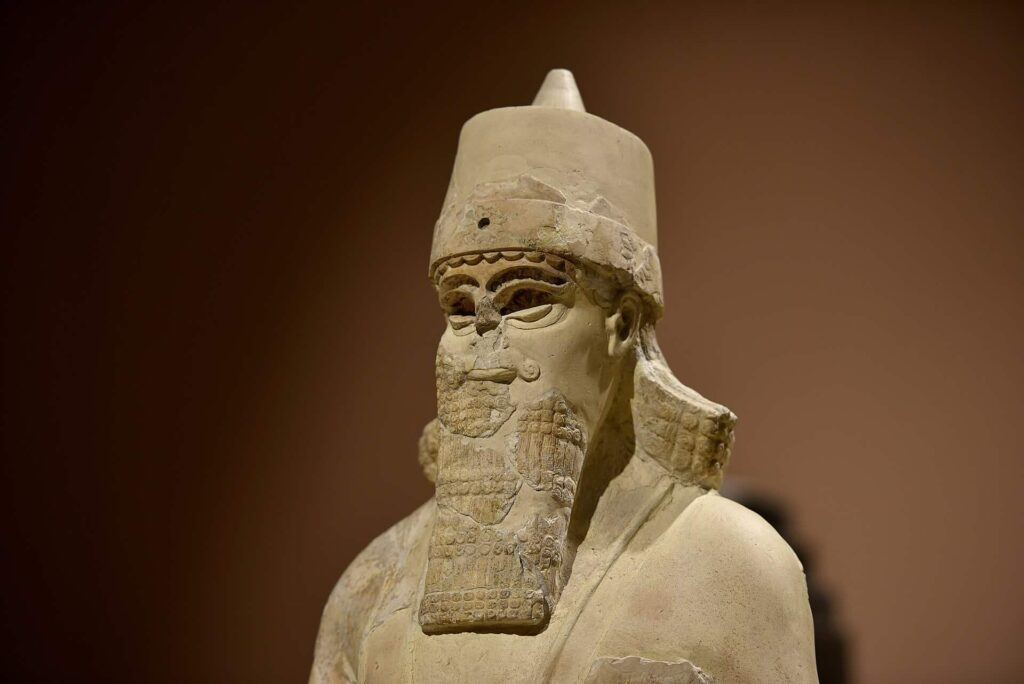

Khorsabad head from Ninevah expedition. Wellcome Images Keywords: Henry Layards; Archaeology. Fuente. CC BY 4.0. Original file (2,783 × 3,955 pixels, file size: 1.79 MB).

El Estado del período paleoasirio tenía una organización particular. El título de rey (šarrum) estaba reservado para el único dios, Assur. (38). El gobernante que dirigía la ciudad era llamado «vicario del dios Ashu» (išši’ak aššur), ya que era considerado como su representante en la tierra, no debiendo su poder más que a la voluntad del dios. Todavía a veces se le llamaba «jefe» (waklum) o «grande» (rubā’um), (39) títulos que indican su papel de primus inter pares entre los notables de la ciudad. Debía compartir el poder con la oligarquía local representada por una institución importante, la «Ciudad» (ālum): el centro político de Asiria era de hecho el «Edificio de la Ciudad» o «Ayuntamiento» (bēt alim), y no el palacio real. Estas dos partes compartían el poder político y judicial, y las órdenes oficiales se proclamaban en nombre de ambas. La Ciudad se reunía en asamblea (puhrum), aparentemente frente al templo del dios Assur. (40) No se sabe si se trataba más específicamente de un grupo de notables, de ancianos (este término a menudo aparece en los textos), o incluso de todas las personas de la ciudad, y tampoco si había una o dos cámaras. La asamblea tenía, con el soberano, un papel de tribunal supremo de justicia, pero también de organismo que daba órdenes e instrucciones a los ciudadanos de Assur. (41) En asuntos económicos, el Ayuntamiento era el responsable de la recaudación de tasas y regalías, y de cobrar las deudas sobre las tasas no pagadas. Estas tareas fueron llevadas a cabo por una figura prominente, el līmum, designado por sorteo para un periodo de un año, que dirigía su propia oficina administrativa, la «Casa del līmum» (bīt līmim), asistido por inspectores (bērū). (42) Es él quien daba el nombre al año en el que desempeña esa función, por lo que a menudo se habla de él como «epónimo (del año)» (43).

Dirigente asirio con séquito. Azulejo vidriado, Palacio del Noroeste, Nimrud, 850-845 a.C. Foto: Gary Todd – This file has been extracted from another file. CC0. Original file (2,675 × 2,572 pixels, file size: 4.89 MB).

Aššur en el III milenio a. C.

Las excavaciones arqueológicas han demostrado que el lugar estaba ocupado, durante el período sumerio, antes del surgimiento del Imperio Asirio. Los restos más antiguos de la ciudad fueron descubiertos en los cimientos del templo de Ishtar y en el Antiguo Palacio. Durante el Imperio Acadio, la ciudad fue gobernada por reyes nativos de Acadia. Durante el llamado Renacimiento Sumerio, el gobierno de la ciudad fue desempeñado por un gobernador sumerio.

Aššur en el Imperio Asirio antiguo y medio

Tras el derrumbamiento del Imperio Ur, comenzaron a cobrar gran independencia las ciudades de la Alta Mesopotamia, siendo una de ellas Assur que se convirtió en un pequeño reino. Puzur-Assur I fue reconocido como rey y fundó una nueva dinastía, cerca del año 2000. Ilushuma fue su segundo sucesor quien realizó una expedición a Baja Mesopotamia aprovechando el caos de ésta. Al mismo tiempo que Assur iba creciendo, lo hacían también otras ciudades destacando como potencias como es el caso de Mari, Eshnunna y Simash.

En la época en que la dinastía neosumeria de Ur-III fue destruida por los elamitas, en el 2004 a. C., los príncipes locales, incluidos los de Aššur, se habían sacudido el yugo extranjero. Aššur se transformó rápidamente en un importante centro comercial, y las rutas comerciales comunicaban la ciudad con Anatolia, donde los mercaderes de Aššur establecieron colonias comerciales. Estas colonias se denominaban kârum, y comerciaban principalmente con lana y estaño (ver Kültepe). En la ciudad de Aššur se erigieron los primeros grandes templos, consagrados al dios local Aššur y a Adad. También las primeras fortificaciones se comenzaron en este período.

Aššur fue la capital del reino de Shamshi-Adad I (1813-1781 a. C.), quien extendió el poder e influencia de la ciudad hasta más allá del valle del Tigris. En esta época se construyó el Gran Palacio Real, y el templo de Aššur fue ampliado y se le añadió un ziggurat. Este reino llegó a su fin cuando el rey de Babilonia Hammurabi lo anexionó a sus dominios, tras la muerte de Shamshi-Adad. Se sabe que la actividad constructiva se reanudó unos pocos siglos después, durante el gobierno del rey autóctono Puzur-Aššur III, que volvió a fortificar la ciudad e incorporó los barrios del sur a las defensas principales. En el siglo XV a. C. se erigieron sendos templos a la diosa luna Sin (Nanna) y al dios sol o Šamaš (Shamash). Posteriormente, la ciudad fue subyugada por el reino de Mitanni.

Asiria recuperó su independencia en el siglo XIV a. C., y en los siglos siguientes se restauraron los antiguos templos y palacios de Aššur. Tukulti-Ninurta I (1244-1208 a. C.) empezó la construcción de un nuevo templo, consagrado a la diosa Ishtar. El templo de Anu-Adad fue construido durante el reinado de Tiglath-Pileser I (1115-1075 a. C.). El área amurallada de la ciudad creció en el Imperio Asirio Medio hasta ocupar una extensión de 120 hectáreas.

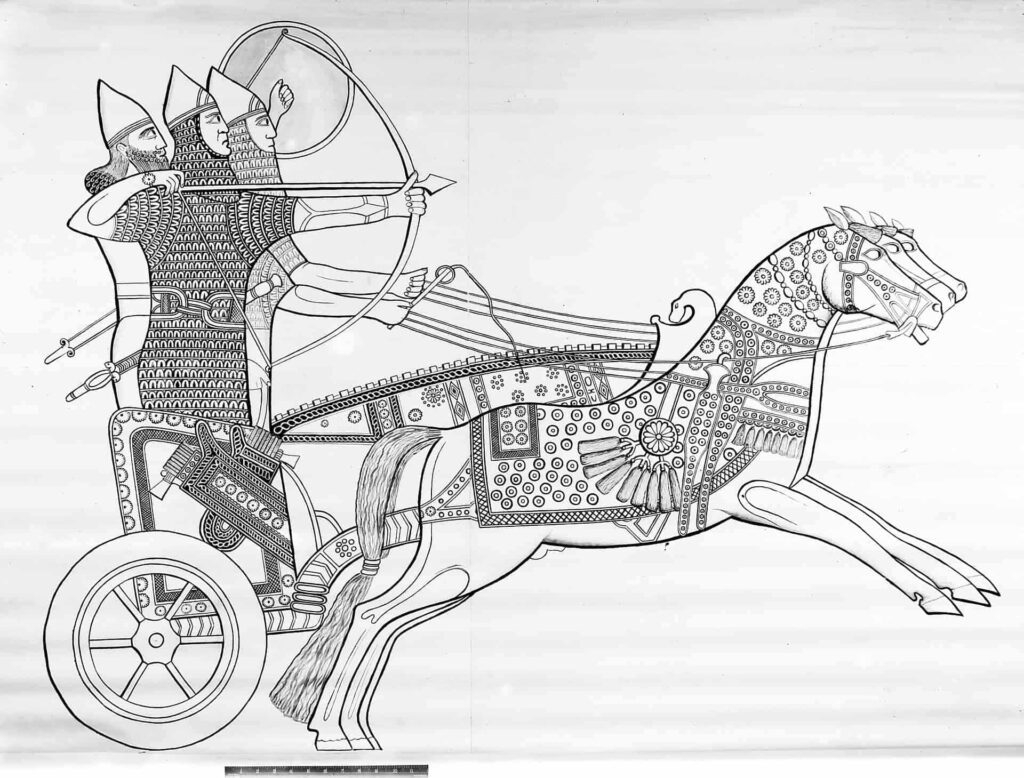

Drawing of Assyrian Warriors in Chariot, from Ninevah expedition Wellcome Images Keywords: Henry Layards; Archaeology. CC BY 4.0. Original file (4,026 × 3,060 pixels, file size: 2.41 MB).

Aššur en el período neoasirio y posteriormente

Durante el período neoasirio (912-612 a. C.), la residencia real se trasladó a otras ciudades de Asiria. Asurnasirpal II (883-859 a. C.) trasladó la capital de Aššur a Kalhu (Nimrud). La ciudad de Aššur, sin embargo, continuó siendo el centro religioso del imperio, gracias a su templo dedicado al dios nacional, Aššur. Durante el reinado de Senaquerib (705-682 a. C.), se construyó la Casa del Año Nuevo, akitu, y varias festividades se celebraron en la ciudad. Varios monarcas asirios fueron sepultados bajo el Antiguo Palacio. El final de los días gloriosos de Aššur llegó en 614 a. C., cuando la ciudad fue saqueada y destruida durante la conquista de Asiria por los medos.

Siglos más tarde, la ciudad volvió a ser ocupada, durante la época parta. En el norte de la ciudad se levantaron nuevos edificios de carácter administrativo, y en el sur un nuevo palacio. Sin embargo, la ciudad volvió a ser destruida por el rey sasánida Sapor I (241-272). Se conocen asentamientos en la ciudad desde los siglos XII y XIII, pero después solo fue habitada por beduinos nómadas. Los modernos asirios continúan reverenciando el lugar.

Plan schématique du site archéologique d’Assur / Qal’at Sharqat à l’époque assyrienne. Zunkir – Own work. CC BY-SA 4.0.

Los palacios reales

El más antiguo monumento de importancia en Aššur es el «Palacio Viejo», que ya estaba en pie en tiempos de Samsi-Addu, en el siglo XVIII a. C., y que fue posteriormente reconstruido por Arad-Nirari I y Aššurnasirpal II. Tiene una extensión de 1,2 hectáreas y está organizado en torno de patios centrales.

El «Palacio Nuevo» fue erigido más tarde en el noroeste de la ciudadela por Tukulti-Ninurta I (1244-1207 a. C.), y restaurado posteriormente por Senaquerib. En este edificio se han encontrado las tumbas de numerosos reyes asirios: Aššur-bel-kala I(1074-1056), Aššurnasirpal II (883-859), Shamshi-Adad V (824-811), y quizá también la del propio Senaquerib (705-681). Cuando este último reorganizó la ciudad, ordenó la construcción, más al sur, de un palacio secundario para uno de sus hijos. Se han hallado también las casas privadas de importantes nobles de la ciudad, así como tumbas de particulares acomodados.

«Museo del Cercano Oriente, Berlín».

Este museo es parte del conjunto de museos de la Isla de los Museos en Berlín y está dedicado a la arqueología y la historia de las antiguas culturas del Cercano Oriente. Contiene una de las colecciones más importantes del mundo sobre Mesopotamia, Anatolia, Siria y Persia, incluyendo artefactos de las civilizaciones sumeria, asiria, babilónica y hitita. Foto: Einsamer Schütze. CC BY-SA 3.0.

Una ciudad mercante

Véase también: Kültepe

La ciudad de Aššur era el hogar de una comunidad de comerciantes particularmente activa en el período paleoasirio, conocida principalmente por las más de 20 000 tablillas exhumadas en las residencias de su establecimiento comercial (karūm) situado en la ciudad de Kanesh (el actual sitio de Kültepe), en Capadocia. (44) Así se sabe que los comerciantes de Aššur mantuvieron una red comercial muy extensa, contando con varias factorías en Anatolia (entre ellas Hattusa, Purushkhanda, etc., además de Kanesh). (45) Este comercio floreció a lo largo del siglo XIX a. C., se detuvo al comienzo del siglo XVIII a. C., antes de reanudarse momentáneamente bajo el reinado de Shamshiadad I, y finalmente desaparecer cuando la ciudad de Kanesh fue incendiada, probablemente durante las guerras que enfrentaron a los reinos antiguos de Anatolia.

El comercio de los mercaderes asirios se desarrolló según un circuito comercial de larga distancia que involucraba a varias regiones del Medio Oriente y giraba en torno a las ciudades de Aššur y de Kanesh, el principal establecimiento comercial asirio en Anatolia. (46) Vendían en Anatolia el estaño procedente de la meseta iraní, del que se desconoce cómo se obtenía, y que se utilizaba para hacer bronce una vez aleado con el cobre de extracción local. Los comerciantes importaban también en Anatolia piezas de tela hechas por sus familias que se quedaban en Aššur (sobre todo mujeres) (47) o que eran importadas del sur de Mesopotamia. (48) Para este propósito organizaban caravanas varias veces al año, siguiendo rutas específicas, y obtenían ganancias significativas al vender los productos importados a cambio de plata o de oro. Para financiar el comercio, podían recurrir a préstamos comerciales a la gruesa ventura, o a asociaciones que involucraban a varios comerciantes por un corto o largo plazo. (49)

Los establecimientos de los comerciantes paleoasirios establecidos en los países extranjeros eran administrados por una autoridad especial, también llamada karūm (literalmente «barrio», el nombre del barrio comercial de las ciudades de ese período). El de Kanesh fue el más grande de Anatolia y dirigía a las otras factorías. (50) Disponía de un escriba en jefe y de archivos, así como de una asamblea que desempeñaba el mismo papel que la de la ciudad madre. Sus atribuciones eran esencialmente jurídicas, pero es seguro orientadas principalmente al comercio, para resolver disputas entre asirios expatriados. (51) Esto también aparece en su actividad diplomática, ya que el karūm aprobaba acuerdos comerciales (en forma de tratados internacionales, māmītum) con reinos extranjeros. (52) Permanecía siempre sujeto al poder central de Aššur, representado por el rey y por la Ciudad, que actuaban como instituciones jurídicas supremas, y se mantenían en contacto con los asentamientos asirios del exterior.

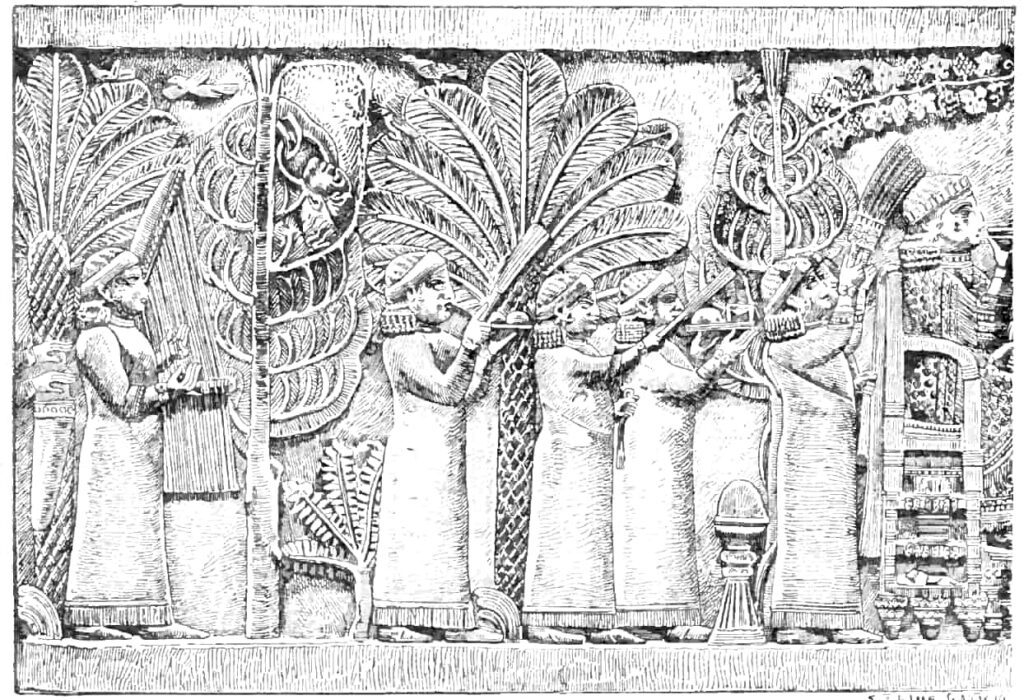

«Parte inferior de un relieve en el que los asirios celebran su captura de Madaktu, una ciudad importante de Susiana, con una especie de triunfo.»

- Perrot, Georges, 1832-1914; Chipiez, Charles, 1835-1901; Armstrong, Walter, Sir, 1850-1918 – P. 331 in: Perrot, G & C. Chipiez, 1884. A history of art in Chaldæa and Assyria. In two volumes. Translated and edited by W. Armstrong. Chapman and Hall Ltd., London. Enlace. Public Domain.

Este texto se refiere a una escena en un relieve asirio que documenta la conquista de Madaktu, una ciudad clave en la región de Susiana (parte del actual Irán), perteneciente al reino de Elam. Los asirios, conocidos por su habilidad artística en relieves, frecuentemente plasmaban eventos históricos importantes, como campañas militares, victorias y celebraciones triunfales, en palacios y monumentos.

Contexto:

Madaktu era una ciudad estratégica en Elam, y su captura marcó una victoria significativa en las campañas de Asiria contra este reino.

Los triunfos representados en los relieves asirios solían incluir procesiones, prisioneros y saqueos, destacando el poderío y la superioridad del imperio.

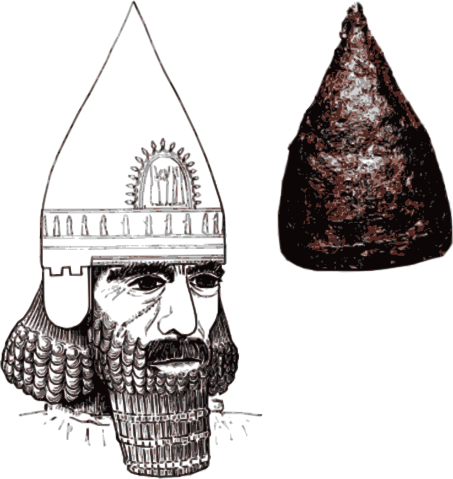

Dibujo en líneas de un peso asirio de león que perteneció al rey Salmanasar V (r. 727-722 a. C.). Las inscripciones del peso están en acadio (en el cuerpo) y en arameo (en la base).

Frederic Madden – History of Jewish coinage, and of money in the Old and New Testament, B. Quaritch. Assyrian Lion weight. Dominio público.

Fases del imperio Asirio

El dominio asirio en Mesopotamia, que abarcó desde aproximadamente el 2500 a.C. hasta el 609 a.C., es una de las épocas más significativas de la historia antigua. Este periodo vio el desarrollo de tres etapas principales: el Reino Antiguo, el Reino Medio y el Imperio Neoasirio, cada una marcada por cambios políticos, culturales y militares importantes. Aquí tienes una cronología orientativa y un resumen de los acontecimientos más relevantes.

Dividir la historia de Asiria en los períodos del Imperio Antiguo, Medio y Nuevo ayuda a comprender su desarrollo, sus fluctuaciones en poder y cultura, así como las adaptaciones que hicieron frente a contextos cambiantes. Esta periodización no es arbitraria; responde a cambios profundos en la estructura política, militar y cultural de Asiria.

1. Imperio Antiguo

(1800-1760 a.C.): Este periodo marca la primera consolidación de Asiria como un estado independiente y centralizado, con capital en la ciudad de Assur. La cronología comienza aproximadamente cuando Shamshi-Adad I unifica la región y establece un dominio que dura hasta su muerte. Durante su gobierno, Asiria desarrolló estructuras administrativas y de control que serían una base importante para épocas posteriores. Sin embargo, su muerte y la invasión de los amorreos pusieron fin a este periodo de unidad, creando un lapso de inestabilidad.

Se origina en la ciudad-estado de Assur, que era tanto un centro político como religioso dedicado al dios nacional, Ashur.

La posición geográfica estratégica de Assur la convirtió en un importante núcleo comercial, con rutas hacia Anatolia, Babilonia y el Levante. Karum Kanesh: Las relaciones comerciales con Anatolia se registran en tablillas cuneiformes, mostrando una red de comercio próspera. Dirigentes destacados: No se conocen reyes especialmente prominentes de esta época, pero el sistema de gobierno estaba basado en una oligarquía, en la que los comerciantes y sacerdotes tenían gran influencia.Artículo principal: Imperio Antiguo Asirio

Relieve en bajorrelieve en la entrada de un pequeño templo (Nimrud), de la expedición a Nínive. Imágenes de Wellcome. Palabras clave: Henry Layard; Arqueología. CC BY 4.0. Original file (4,100 × 2,637 pixels, file size: 2.31 MB.).

2. Imperio Medio

(1300-1000 a.C.): Después de un periodo de recuperación, Asiria volvió a fortalecerse bajo reyes como Ashur-uballit I, quien extendió su influencia al derrotar a Mitanni y establecer relaciones con Egipto y los hititas. Este periodo marca una Asiria que ya no solo busca estabilidad interna, sino expansión y dominación sobre otras tierras. Hacia el final del Imperio Medio, sin embargo, el poder asirio disminuye por factores como la presión de pueblos vecinos y conflictos internos.

Durante este periodo, Asiria estuvo en una posición fluctuante entre los poderes emergentes de Babilonia, los hititas y Mitanni. Asiria comenzó a consolidar su poder militar y territorial bajo reyes que establecieron una base más fuerte para la expansión posterior. Dirigentes destacados: Shamshi-Adad I (c. 1809-1776 a.C.): Unificó gran parte del norte de Mesopotamia, extendiendo la influencia asiria y creando una estructura administrativa eficiente. Tras su muerte, Asiria perdió temporalmente su independencia ante Mitanni.

Artículo principal: Imperio Asirio Medio

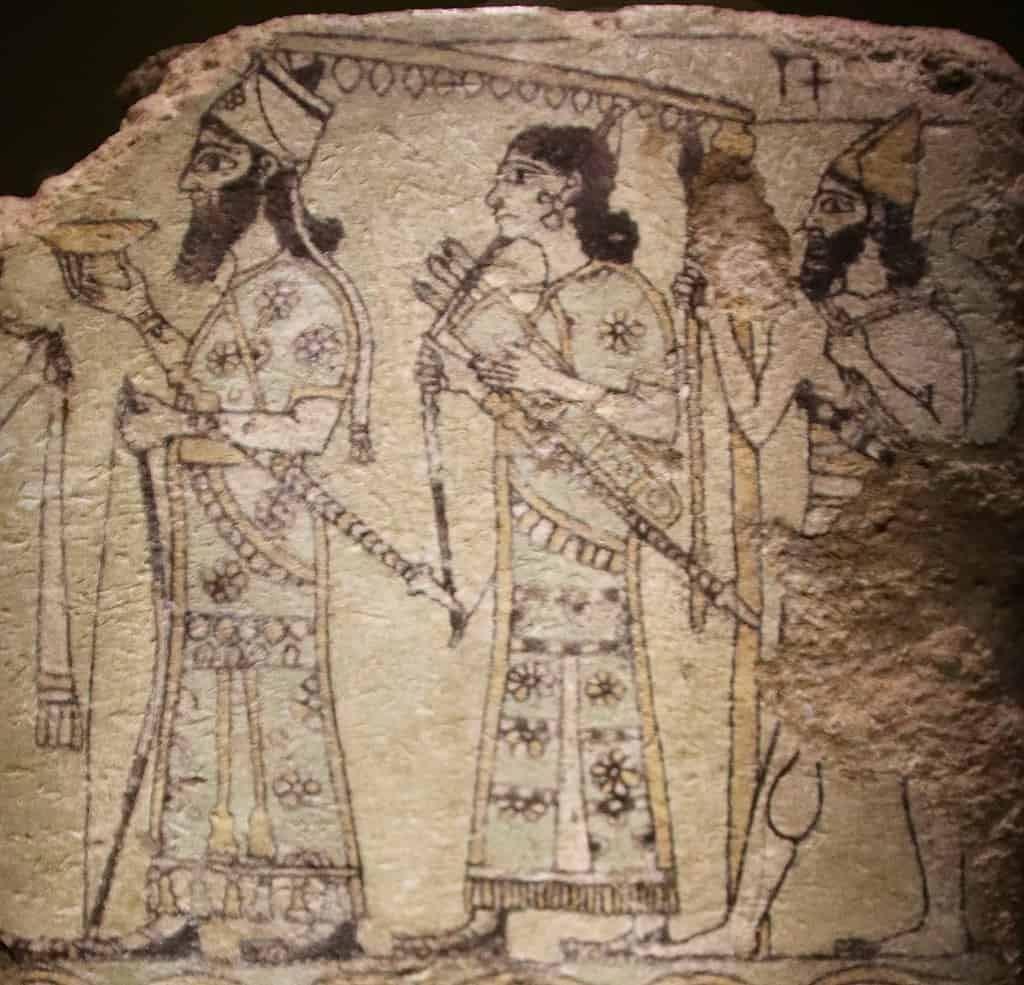

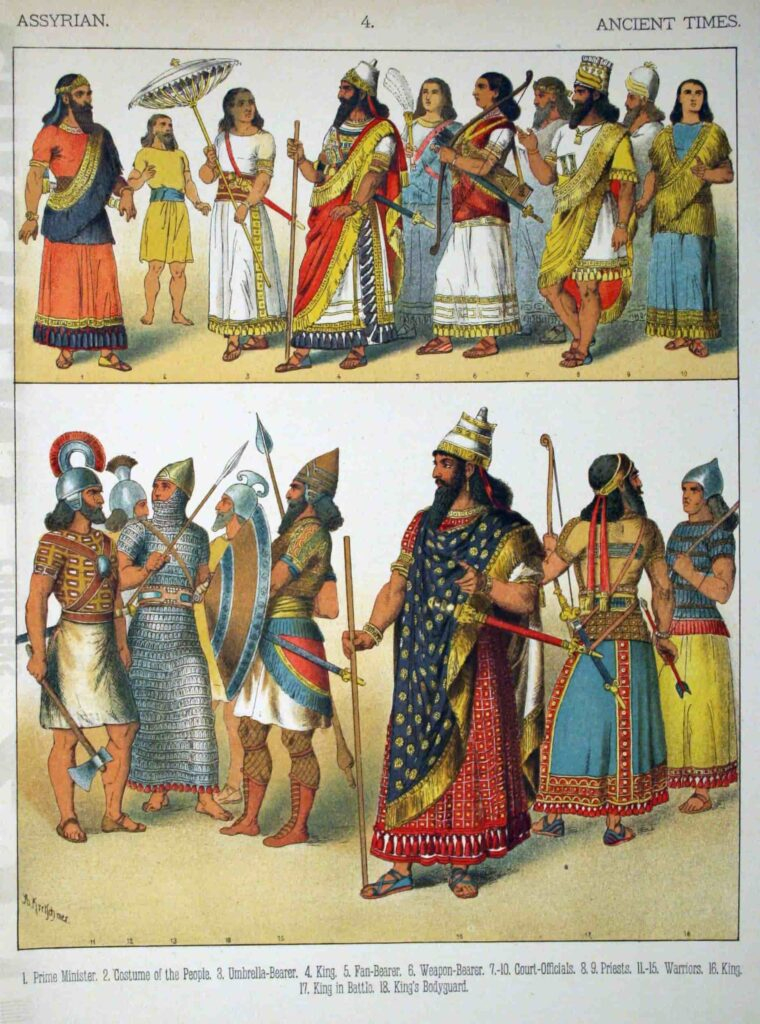

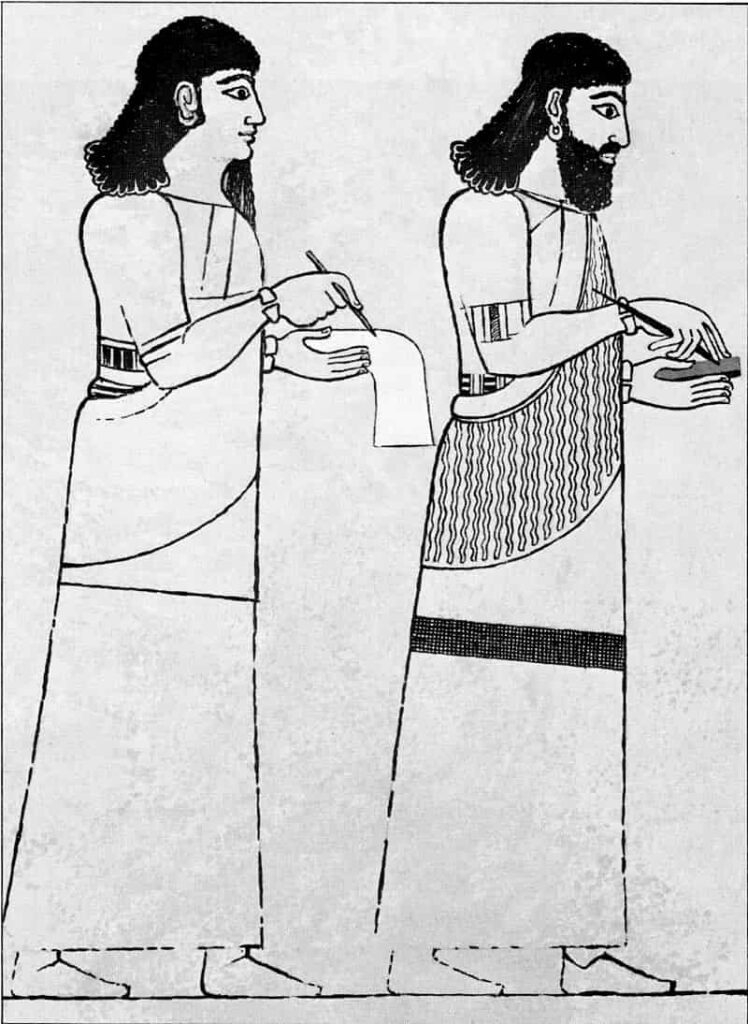

Atuendos de sumo sacerdote asirio (izquierda) y de rey (derecha).

The original uploader was Funkynusayri de Wikipedia en inglés. – Transferido desde en.wikipedia a Commons.

Costumes of an Assyrian High Priest and an Assyrian King. From «Zur Geschichte der Kostüme», 1880, a German book with expired copyright. Made available here: http://www.siue.edu/COSTUMES/history.html. Dominio público

3. Imperio Neoasirio

(c. 911 a.C. – 609 a.C.)

Este fue el periodo de mayor expansión y gloria de Asiria. Se convirtió en el primer imperio verdaderamente global, controlando vastas regiones desde Egipto hasta Irán. La política de deportaciones masivas y la administración centralizada fueron características clave del Imperio Neoasirio. Innovaciones militares como armas de hierro, arietes y estrategias de asedio les dieron una ventaja significativa.

A finales de este siglo, en 911 a. C. y bajo el mandato de Adad-nirari II, (911 a. C.-891 a. C.) Asiria anexionó para sí el estado arameo con todos sus principados creados en la Media Luna Fértil.74 Durante este periodo los asirios contaron con más suministros de hierro, lo que favoreció en gran medida la fabricación de armas y por tanto el fortalecimiento del ejército. El empleo del hierro fue acrecentando y cuando subió al trono el hijo de Adad-nirari llamado Tukultininurta II (891-883 a. C.) con la ayuda del ejército que estaba muy bien equipado con esas armas de hierro, consiguió una gran fama guerrera. Asiria fue desde entonces y durante dos siglos, el terror de sus enemigos. (73) (64).

Eventos destacados: Conquista de Babilonia, Elam, el Levante y Egipto. Desarrollo de la capital en Nínive, que se convirtió en un centro cultural y político.

Esta última fase es la de mayor expansión y esplendor de Asiria, conocida por sus grandes conquistas y su organización imperial avanzada. Con reyes como Tiglat-Pileser III y Asurbanipal, Asiria se convierte en el mayor imperio de su época, extendiendo su dominio hasta Egipto. Sin embargo, el peso de las conquistas y la dificultad de mantener el control sobre un vasto territorio llevaron al imperio a enfrentar constantes revueltas y, finalmente, a su caída frente a la coalición de babilonios y medos en 609 a.C.

Artículo principal: Imperio Neoasirio

Relieve en piedra de la caza del león de Ashurbanipal, c. 645-635 a. C.

Carole Raddato from FRANKFURT, Germany – Sculpted reliefs depicting Ashurbanipal, the last great Assyrian king, hunting lions, gypsum hall relief from the North Palace of Nineveh (Irak), c. 645-635 BC, British Museum. CC BY-SA 2.0. Original file (4,811 × 3,178 pixels, file size: 11.76 MB).

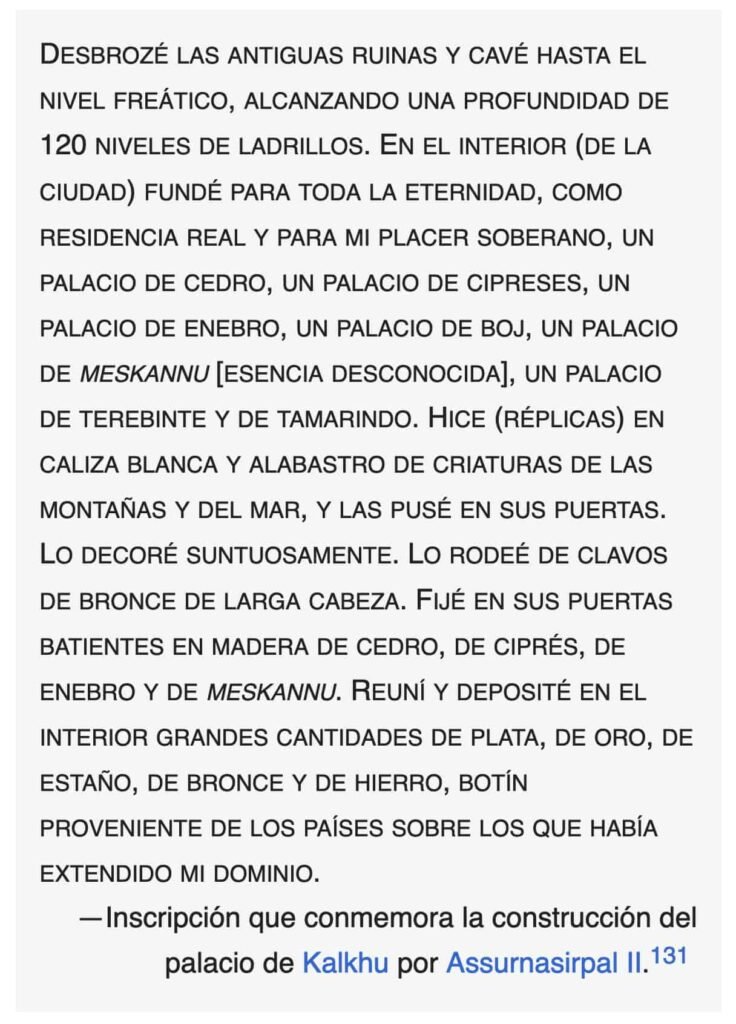

Tan importante como el uso el hierro fue para los asirios el cambio de táctica de guerra y asedio de ciudades. Hasta el momento era muy difícil tomar una ciudad por asalto y por eso el sistema preferido era aislar e impedir la admisión de alimentos lo cual suponía una larguísima espera y el consiguiente debilitamiento por ambas partes. El nuevo sistema de ataque consistió en la invención de nuevas máquinas pesadas y con ruedas, blindadas y protegidas y equipadas con arietes. Los soldados aprendieron su manejo y eran capaces de abrir grandes fisuras en las murallas dando paso a la entrada del resto del ejército. Los sitiados caían así en una trampa de la que no podían salir victoriosos, añadiendo además la imposibilidad de huir. A continuación se desataba el pillaje, el abuso, el saqueo y todo tipo de crueldades. Con Asurnasirpal II (883-859 a. C.), hijo del anterior se emplearon estos métodos de guerra con gran éxito. (75) Este rey reconstruyó la ciudad de Kalhu y la nombró su capital, en sustitución de la antigua Aššur. La arqueología llevada a cabo en este lugar ha dado un verdadero tesoro en inscripciones halladas en los monumentos, sobre el devenir de este rey. Se sabe de él entre otras cosas que sus campañas bélicas fueron numerosas, devastadoras y brutales. (76) (64).

Su sucesor fue su hijo Salmanasar III (858-824 a. C.) cuyo reinado duró treinta y cinco años a lo largo de los cuales llegó a realizar treinta y dos batallas. Venció a Siria e Israel que se habían aliado contra su enemiga Asiria y les obligó a pagar tributo. Existe como testimonio un obelisco negro encontrado en las ruinas de Calach; en él se representa a Jehú de Israel besando los pies de Salmanasar; también se encontraron unas placas de bronce batido que se conocen como Puertas de Balawat. (77) (78).

Emisario del rey Jehu u Oseas del antiguo y norteño Reino de Israel, o acaso uno de ellos, rinde tributo ante Salmanasar III. Reconstrucción del segundo registro del Obelisco Negro.

User Chaldean on en.wikipedia – Black Obelisk of Shalmaneser III-. King Jehu of Israel bows before Shalmaneser III of Assyria. With permission from zyworld.com. CC BY-SA 3.0.

Una característica del gobierno de este rey fue su política de deportaciones que consistió en exiliar a los líderes de las naciones sometidas y reemplazar a estos con repobladores llegados de otros lugares. (81) Este sistema hizo que quedara anulado el sentimiento de identidad y nacionalidad además del debilitamiento del individuo debido a la colonización forzada de pueblos conquistados en el imperio. (82) Las deportaciones trajeron consigo el fenómeno de las lenguas: los arameos exiliados llevaron consigo su propia lengua aramea que poco a poco sustituyó a la lengua acadia de la misma manera que un siglo atrás el acadio había sustituido al sumerio. (79)

Toros androcéfalos alados procedentes de una puerta del palacio de Kalkhu, Museo Metropolitano de Arte. From the gate of Nimrud. Rosemanios. (Flikr.com). CC BY 2.0. Original file (2,242 × 1,665 pixels, file size: 1.22 MB).

«Del siglo IX al VII a.C., los reyes de Asiria gobernaron un vasto imperio centrado en el norte de Irak. El gran rey asirio Ashurnasirpal II (r. 883–859 a.C.) emprendió un vasto programa de construcción en Nimrud, antigua Kalhu. Hasta convertirse en la capital bajo Ashurnasirpal, Nimrud no había sido más que una ciudad provincial. La nueva capital ocupaba un área de aproximadamente 900 acres, alrededor de la cual Ashurnasirpal construyó una muralla de ladrillo de barro de 120 pies de espesor, 42 pies de altura y cinco millas de largo. En la esquina suroeste de este recinto se encontraba la acrópolis, donde estaban los templos, palacios y oficinas administrativas del imperio. En 879 a.C., Ashurnasirpal celebró un festival para 69,574 personas para conmemorar la construcción de la nueva capital, y el evento fue documentado por una inscripción que decía: «…el feliz pueblo de todas las tierras junto con el pueblo de Kalhu—durante diez días los festejé, les ofrecí vino, baños y honores, y los envié de regreso a sus hogares en paz y alegría.»

Estas fases reflejan la evolución de Asiria de un reino emergente a un imperio expansionista y, finalmente, a una superpotencia que, aunque logró grandes avances, también experimentó las dificultades de mantener el control en un entorno cada vez más hostil y complejo.

Dirigentes destacados:

1. Adad-Nirari II (911-891 a.C.): Reconstruyó el poder asirio tras un periodo de declive.

2. Ashurnasirpal II (883-859 a.C.): Expandió el imperio hacia el oeste y trasladó la capital a Kalhu (Nimrud).

3. Tiglath-Pileser III (745-727 a.C.): Reorganizó el ejército, instituyó reformas administrativas y extendió el control sobre Babilonia.

4. Sargón II (722-705 a.C.): Consolidó las conquistas de Tiglath-Pileser y estableció una nueva capital en Dur-Sharrukin.

5. Senaquerib (705-681 a.C.): Reconstruyó Nínive y combatió a Babilonia y Egipto. Es famoso por el episodio bíblico del asedio de Jerusalén.

6. Asarhaddón (681-669 a.C.): Conquistó Egipto, extendiendo el imperio a su máxima expansión.

7. Asurbanipal (669-627 a.C.): Conocido por su biblioteca en Nínive, una de las colecciones más importantes de textos cuneiformes.

Asiria en torno al año 800 a. C. Enyavar, rowanwindwhistler. CC BY-SA 4.0 .

El control del territorio asirio

Desde el período medioasirio, Asiria se convirtió en un estado territorial que adquirió una importancia creciente, una evolución que culminó en el imperio de los Sargónidas al final del período neoasirio. Esto entrañó una afirmación de la figura real cuyo poder fue cada vez más absoluto a pesar de algunas debilidades recurrentes ligadas a las disputas dinásticas, y al desarrollo de un grupo que puede ser considerado como la «nobleza» asiria, que proporcionaba los cuadros de la administración y del ejército del reino. Este último fue también un elemento esencial del poder asirio, desde Assurnasirpal II hasta Senaquerib, la guerra tuvo un lugar central en la sociedad, y las grandes batallas fueron verdaderas calamidades que agotaron los recursos económicos y demográficos. (96) Si el reino aparece en relación con sus vasallos como un Estado depredador que se enriquecía sobre las espaldas de los dominados que eran tratados con dureza en caso de revuelta, el período neoasirio vio una temprana implementación de un estado imperial que buscaba integrar cada vez más a las regiones dominadas, lo que podría ir acompañado de un reequilibrio de las relaciones y permitir que las regiones dominadas florecieran en el marco del Imperio.

El rey Tiglatpileser III (745-727 a. C.) recibiendo el homenaje de sus súbditos. Bajorrelieve de Kalkhu. Instituto de Artes de Detroit. Sailko. CC BY 3.0. Original file (2,820 × 1,500 pixels, file size: 2.54 MB).

El poder real

Ideología y funciones reales

Según la tradición mesopotámica, el rey de Asiria era considerado el representante del dios Assur en la Tierra, indicado por su título «vicario» (iššiakku) y de «rey del país del dios Assur» (šar māt Daššur). (97) Por ello el texto considerado como el himno de la coronación de Asurbanipal proclamaba: «¡Assur es el rey!». (98) (99) El soberano también se consideraba el «sumo sacerdote» (šangû) del dios, lo que también implicaba que él era el administrador de sus dominios. (100) Durante el ritual de las fiestas del akītu, en el Año Nuevo, conocido tanto por un texto de la época de Tiglatpileser I como por diversas inscripciones reales, estaba estipulado que el deber del soberano terrenal era expandir las fronteras del país del dios Assur. Los países vecinos debían por lo tanto ser llevados a reconocer la supremacía del dios. El rey también debía participar en varias otras ceremonias religiosas.

Las cualidades físicas del rey: Asurbanipal ejecutando a un león durante una cacería real, según un bajorrelieve de Nínive. Original file (2,409 × 1,589 pixels, file size: 786 KB). User: Lavallen.

Para estar a la altura de su función, el rey debía desarrollar cualidades del guerrero, lo que explica por qué se destaca no solo en las historias e imágenes de las campañas, sino también en las cacerías reales. (101) Él era el jefe de los ejércitos, aunque no siempre lideraba a sus tropas en campaña. (102). También debía ser moralmente irreprochable, (101) seguir las decisiones de los dioses por adivinación, dirigirles sus plegarías, restaurar sus templos. El rey finalmente era el juez supremo del reino, a quien se supone que todos los súbditos podían apelar como último recurso. La «palabra del rey» (abat šarri) primaba sobre cualquier otra decisión. (98) Debía proteger a sus súbditos, garantizar que reinase la armonía entre ellos y contribuir a su bienestar material.

Un personaje en la charnela de los mundos divino y humano

Situado en la unión entre el mundo de los humanos y el de los dioses, el rey llevaba una vida muy ritualizada marcada por la naturaleza particular que le daba su posición. (103) A partir del período medioasirio, la vida de la corte real estaba muy codificada, el acceso al rey era limitado. Las audiencias y los banquetes seguían un desarrollo preciso. Pero lo más importante era el conjunto de rituales que marcaban la vida del rey, como vicario y sumo sacerdote del dios Assur. Dado que el rey no podía estar presente en todas las ceremonias que normalmente él debía dirigir, podía estar representado por su manto (kuzippu) o por un sacerdote delegado. Entre las ceremonias más importantes relacionadas con la realeza asiria, a menudo conocidas por textos fragmentarios, se conocen el bīt rimkī, un baño ritual de purificación, el tâkultu, comida ofrecida a los dioses, o la celebración de akītu del Año Nuevo. (104).

Además, en su toma de decisiones, el rey debía buscar constantemente el consejo y el acuerdo de los dioses, y también estar informado de los presagios con respecto a la situación de su reino o de su propia vida. (105) Con el fin de conocer la voluntad divina, estaba rodeado de adivinos, que se involucraban en rituales de adivinación, o bien observaban los presagios, en especial astrológicos, y se mantenían al tanto de las profecías de los profetas de ciertas deidades como Ishtar de Arbeles. Cuando se anunciaba un infortunio, se debían hacer rituales para burlarlos, que era el papel de los exorcistas y de los plañideros. Siguiendo el mismo principio, las figuras de los genios protectores que adornaban los palacios reales debían alejar al mal de la residencia real.

Cautivos prisioneros siendo empalados. Relieve encontrado en el palacio de Nínive. CC BY 4.0. Original file (3,846 × 3,018 pixels, file size: 2.16 MB).

El ritual más característico de los relacionados con la protección del rey era el del «sustituto real», que tenía su origen en un presagio funesto que anunciaba la muerte del soberano, a menudo un eclipse de sol o la luna, o la ocultación de un planeta asociado a una deidad específica. (106) Los exorcistas que llevaban a cabo el ritual a continuación utilizaban un método alternativo común en la magia de Mesopotamia: transferir el mal a una persona que era entronizada ficticiamente, mientras que el rey se convertía un «labrador», es decir, en un simple mortal. La transferencia se podía hacer en un individuo considerado irrelevante (prisionero, condenado, tonto) o bien en un rebelde o en una población insumisa que se trataba entonces de castigar o incluso en algunos casos en un dignatario que se consagraba al rey. Una vez que el sustituto desaparecía, el rey retomaba su lugar a salvo.

La afirmación creciente de la figura real

Si bien el rey asirio conservó a lo largo de la historia sus títulos de «vicario» y de «sumo sacerdote» del dios Assur, adquirió otros títulos que marcaban su creciente poder. Desde principios del período medioasirio, Ashur-uballit I se llamaba a sí mismo «gran rey» (šarru rabû), de la misma manera que otros grandes gobernantes de la época como los de Babilonia y los de los hititas a los que él buscaba igualar. (107). Arik-den-ili añadió el título de «rey poderoso» (šarru dannu) y Tukultininurta I, el de «rey de las cuatro regiones del mundo» (šar kibrat erbetti), y bajo sus sucesores aparece la frase «rey del universo» (šar kiššati), los dos últimos mostrando la ambición de dominar el mundo, la preeminencia sobre todos los otros soberanos. (97) La literatura y el arte producidos por el medio de la corte asiria tienden a elevar cada vez más a la figura real, a destacar sus hazañas, inflándolas e idealizándolas. Cada soberano asirio tuvo la ambición de exceder la gloria de sus predecesores por el tamaño de los monumentos que hizo construir y por los combates que promovió y los países que recorrió y sometió con sus ejércitos.

Durante el período neoasirio, el rey puede ser considerado como un monarca absoluto, muy alejado de los gobernantes paleoasirios que habían tenido que lidiar con la oligarquía de Assur. (108). Todos sus súbditos le debían obediencia, dependían de su voluntad y de sus favores, que eran la principal fuente de enriquecimiento en el reino. Los juramentos colectivos (adê) se podían organizar en varias ocasiones durante las cuales los súbditos del imperio reafirmaban su lealtad al soberano. En caso de traición, conspiración, rebelión, la sentencia era la muerte. En particular, se llevaron a cabo dos veces juramentos colectivos para proclamar la legitimidad de Asurbanipal como heredero del trono, porque era en las disputas de sucesión cuando la debilidad del poder real asirio era más visible.

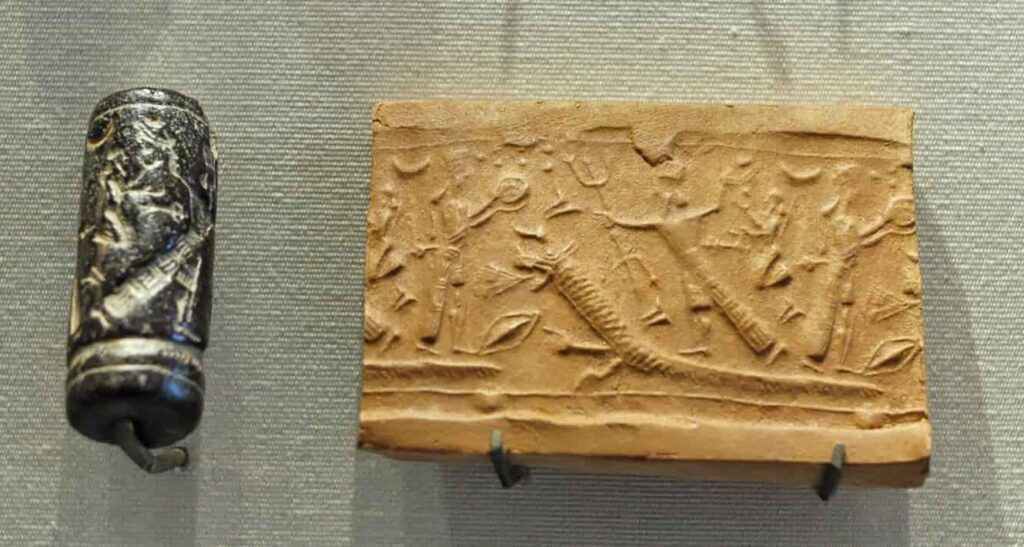

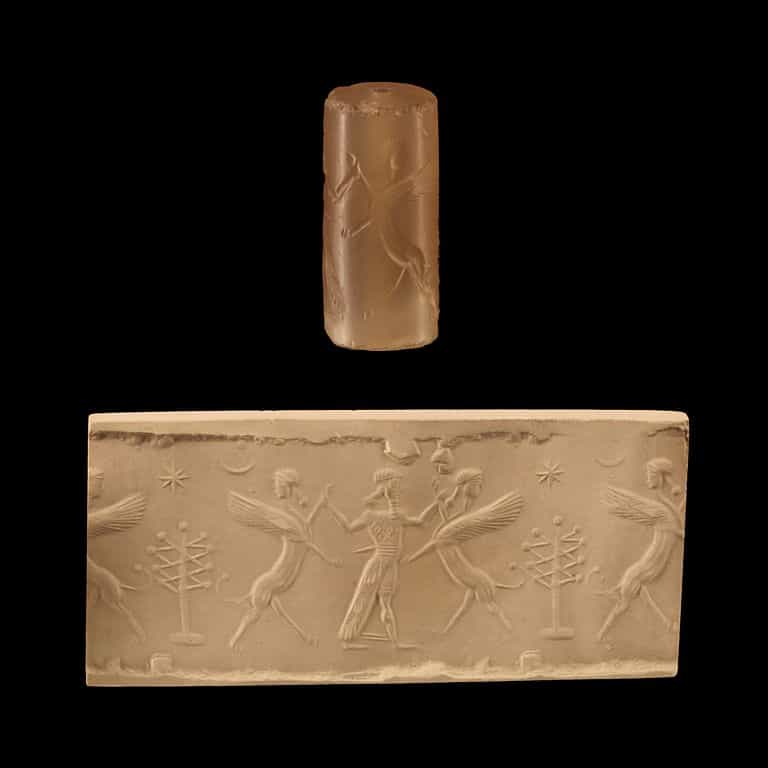

Combate mitológico: el dios Assur, atacando a un monstruo. Marie-Lan Nguyen. Archivo:Sceau cylindre – Dieu poursuivant un dragon – 911-604 av. J. C. – Néo-assyrien – Irak (Mésopotamie) – Louvre. Dominio Público. Original file (1,330 × 710 pixels, file size: 778 KB).

La cuestión de la sucesión real

La sucesión dinástica fue el principal factor de inestabilidad en la cabeza del reino asirio. Durante mucho tiempo sin embargo los problemas graves fueron causados por la nobleza y las ciudades de Asiria, especialmente en los siglos IX y VIII a. C., pero aún se presentan después del reinado de Tiglatpileser III. (104) Esto explica la importancia de los juramentos de lealtad (adê) de los dignatarios bajo los Sargónidas. Los problemas sucesorios, por otro lado, fueron constantes e incluso aumentaron durante la historia del reino, especialmente durante el período neoasirio. Sin embargo, se trataba de disputas dinásticas, ya que los únicos casos probables de cambio de dinastía fueron observados en los últimos días del período medioasirio, especialmente con la llegada al poder en 1192 a. C. de Ninurta-apil-Ekur, hijo del «rey de los Hanigalbat» Ili-pada y no del anterior rey Ashur-nirari III. (109) A partir de entonces, los golpes de Estado llevaron al trono a príncipes de la misma familia real, incluso en los casos de Tiglatpileser III o Sargón II para los que ha habido durante mucho tiempo dudas. (110) Se respetaba al menos la sucesión dinástica.

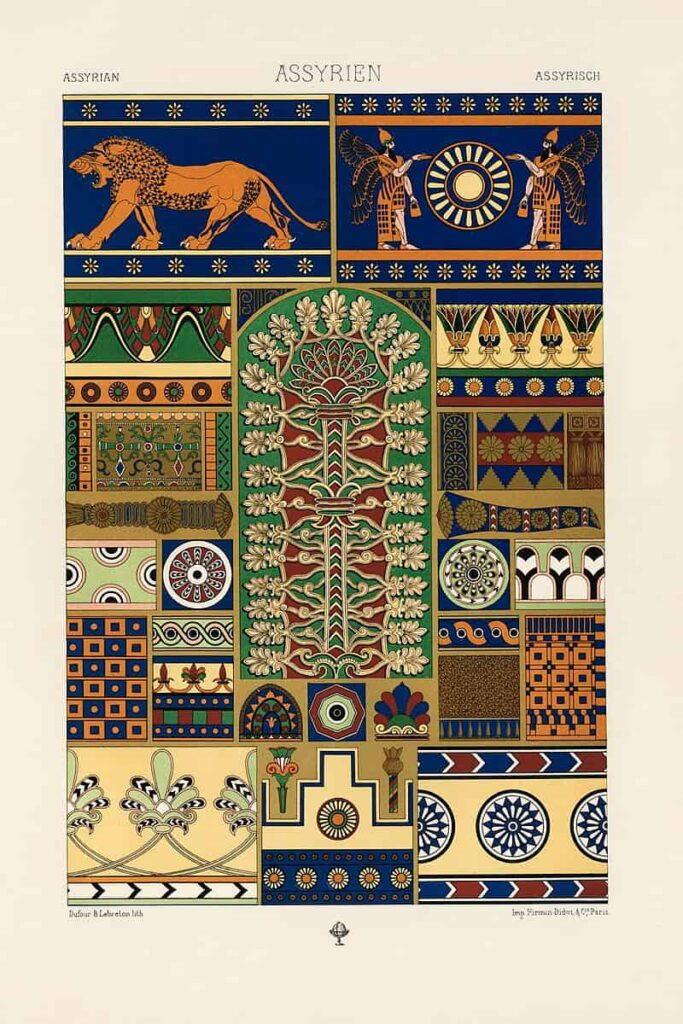

«Patrón asirio de L’ornement Polychrome (1888) por Albert Racinet (1825-1893). Mejorado digitalmente a partir de nuestra edición original de 1888.» Rawpixel. CC BY-SA 4.0. Original file (1,667 × 2,500 pixels, file size: 4.07 MB).

Este patrón se refiere a una ilustración o diseño inspirado en el arte asirio, que fue catalogado y representado por Albert Racinet en su obra L’ornement Polychrome, una importante fuente de estudio sobre ornamentación histórica. Racinet fue un destacado artista y diseñador que se dedicó a recopilar y documentar patrones ornamentales de diferentes culturas, incluyendo la asiria.

Si es posible que la primogenitura fuera la regla de la sucesión teórica, (111) de hecho el nombramiento del sucesor dependió cada vez más de la voluntad del soberano en el período neoasirio. El príncipe heredero tenía un rango particular, especialmente bajo los Sargónidas. (112) Disponía de varios dominios, incluyendo los palacios llamados «casa de sucesión» (bīt redūt), de los que se conocen ejemplos en Tarbisu, cerca de Nínive, y en este último (el «palacio del norte»), donde dirigía una administración encargada de la recolección de información procedente de las regiones fronterizas del imperio. Era una forma de iniciarlo en sus futuros deberes como rey. Cuando su padre moría, él ascendía al trono. Un texto del período medioasirio, del que no se sabe sí todavía estaba de actualidad en el primer milenio, describe lo que parece ser una ceremonia de coronación (a menos que sea un ritual de la fiesta de Año Nuevo), de un desarrollo simple, y que tuvo lugar en Assur. (113) Está marcado por el simbolismo de la preeminencia del dios Assur, recordado por la repetición de la fórmula «¡Assur es rey!» por un sacerdote siguiendo al soberano. Culminaba con la coronación en sí, que se llevaba a cabo en el templo del gran dios frente a la estatua del que el futuro rey se inclinaba ante la promesa de extender las fronteras de su reino. A pesar de la designación sistemática de un sucesor, los problemas dinásticos fueron comunes. (114) Salmanasar III eligió a Shamshi-Adad V para sucederlo en 824 a. C., contra el anciano Assur-da»in-aplu, quien luego se rebeló. Tiglatpileser III y Sargón II ascendieron al trono después de eliminar al rey designado como heredero legítimo. Los problemas se acentuaron bajo los sargónidas, ya que los tres últimos herederos designados se convirtieron en reyes hicieron frente todos a guerras fratricidas, y que fueron los problemas sucesorios entre dos hijos de Asurbanipal los que condujeron en parte a la caída de Asiria.

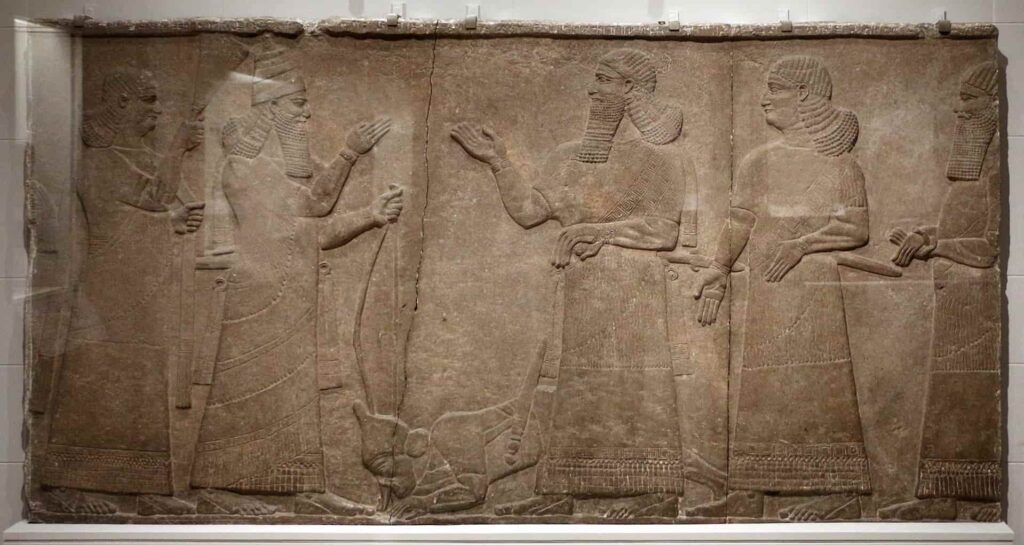

Assurnasirpal II y un dignatario, bajorrelieve del palacio noroccidental de Kalkhu.

«El rey Ashur-nasir-pal II del Imperio Asirio se reúne con un alto funcionario durante una revisión de soldados y prisioneros de guerra. Está acompañado por un portador de parasol y observado por una deidad alada. Sostiene un arco y un par de flechas levantadas, simbolizando la victoria en la batalla. Del Palacio Noroeste en Nimrud, alrededor del 865-860 a.C.; actualmente en el Museo Británico.»

Este relieve asirio refleja la majestuosidad y el poder de Ashur-nasir-pal II, mostrando la estructura jerárquica y los elementos simbólicos de la realeza asiria. La presencia del parasol indica el estatus del rey como figura divina o semi-divina, mientras que las flechas y el arco son emblemas de su éxito militar. La deidad alada que lo vigila resalta la conexión entre los reyes asirios y los dioses, reforzando su autoridad sagrada.

Asurbanipal fue uno de los últimos grandes reyes del Imperio Asirio, gobernando entre 668 y 627 a.C. Su reinado se destacó por la expansión del imperio, consolidando el control sobre gran parte de Mesopotamia, incluyendo Egipto, donde logró una victoria significativa. Asurbanipal fue conocido no solo por sus campañas militares, sino también por su gran interés en la cultura y el conocimiento. Bajo su mandato, se creó la famosa biblioteca de Nínive, que contenía miles de tablillas cuneiformes con textos literarios, científicos, históricos y religiosos, muchos de los cuales han sido fundamentales para el estudio de la antigua Mesopotamia. Además, fue un monarca ilustrado que promovió las artes, dejando un legado monumental en esculturas y relieves que reflejan tanto su poder como su visión cultural. A pesar de estos logros, su reinado terminó con dificultades internas y la posterior caída del imperio asirio poco después de su muerte.

El entorno del rey

Los altos dignatarios y la administración real

El estudio de la administración del Imperio asirio se hace más complejo por el hecho de que los cargos que se conocen son de la administración central y de la administración palaciega, pero que a menudo irían acompañados de otros cargos de la administración provincial o militar desconocidos, y que las atribuciones precisas de cada cargo no siempre son bien conocidas.

Desde el punto de vista administrativo, el período medioasirio vio el fortalecimiento del poder real, que ya no era contrarrestado por las autoridades municipales, siendo Asiria entonces un verdadero estado territorial y no una mera ciudad-estado. El más alto dignatario era el «visir» (šukkallu), una especie de primer ministro, que tenía atribuciones militares, civiles y judiciales. (115) Al organizar las conquistas, la parte occidental del territorio se confió a un «gran visir» (šukkallu rabiu). La intendencia del palacio era administrada por el «alcalde del palacio» (rab ekalli). Otras funciones palaciegas se confiaban a los eunucos (ša rēši). El antiguo título de limmu subsiste, pero solo era honorario, y su titular, elegido entre los personajes más importantes del reino, daba siempre su nombre al año en el que ocupaba ese cargo según una tradición típicamente asiria. (43) Esto fue muy importante en la vida del reino ya que los actos administrativos se dataron de acuerdo con la fórmula «limmu + nombre del epónimo del año», y no por un recuento de los años de reinado del soberano como ocurría en Babilonia. Las listas de epónimos, a menudo incompletas, han permitido reconstruir su secuencia cronológica de una manera más o menos satisfactoria. (116).

Bajo los reyes neoasirios, se conocen varios grandes dignatarios. (117) El jefe de cocina (rab nuhhatimi) estaba a cargo de recibir los mensajes reales. También existía el visir (šukkallu), el gran copero (rab šaqē), el gran intendente (mašennu), el heraldo del palacio ((nāgiru ekalli), el jefe de los eunucos (rab rēšē) y el mayordomo del palacio (ša pān ekalli), que gestionaba la administración del palacio real. El gran general (turtanu) a menudo tenía un papel considerable. Este cargo también se desdoblaba para evitar que compitiera con el rey. En la época de los Sargónidas, el delfín, instalado en la Casa de sucesión (bīt redūti), ejercía cargos importantes, especialmente en la vigilancia de las fronteras.

Ilustración al color que muestra los diferentes atuendos de la época. by Albert Kretschmer, painters and costumer to the Royal Court Theatre, Berin, and Dr. Carl Rohrbach. – Costumes of All Nations (1882). Public Domain. Original file (1,852 × 2,496 pixels, file size: 2.91 MB).

Desde el comienzo del reino asirio, fue por lo tanto esta nobleza asiria, cuya base de fortuna era esencialmente territorial y después financiera, la que proporcionaba los cuadros administrativos estatales, funciones de las que derivaban su poder. (118) Un caso ejemplar es el de Urad-Sherua, que vivió a finales del siglo XIII a. C., miembro de una familia de altos dignatarios que, a su vez, heredó esos altos cargos, ligado por matrimonio con otras grandes familias y que fortaleció su riqueza al hacer préstamos y recibir donaciones de personas a quienes ayudó en sus asuntos jurídicos. (119) La separación entre asuntos públicos y privados, por lo tanto, no siempre estaba clara. Durante las fases de expansión (medioasirio y el inicio del periodo neoasirio), algunos personajes adquirieron un poder considerable en el reino, obteniendo cargos muy importantes y un dominio de tierras que iba con ellos.

Representaron luego una amenaza potencial para la autoridad real. Los casos más representativos son los de la dinastía de los «reyes del Hanigalbat» en el período medioasirio, uno de cuyos descendientes, Ninurta-apil-Ekur, finalmente acabó tomando el poder en Asiria, y el de Shamshi-ilu, gran general de Asiria en la primera mitad del siglo VIII a. C., que constituyó casi su propio reino alrededor de Til Barsip. (120).

Por otra parte, otro aspecto del entorno de la corte era el de ser cosmopolita, ya que incorporaba desde el medioasirio a antiguos dignatarios mitanios o casitas. Esta «internacionalización» fue aún más marcada en el periodo neoasirio, especialmente con la integración de elementos semíticos occidentales, principalmente arameos. A pesar de estos variados orígenes, el entorno de las élites gobernantes del Imperio asirio era relativamente homogéneo, identificándose por una cultura común fuertemente marcada por el servicio al Estado. (121)

Las fuentes de las capitales neoasirias también destacan las complejas relaciones entre los altos dignatarios y los reyes Sargónidas. Los primeros debían regularmente prestar a los segundos juramentos de fidelidad (adê). Su lugar tendía a depender completamente de la voluntad real. (122) Los soberanos se preocupaban tanto (si no más) por la lealtad de sus siervos como por sus habilidades, mientras que los segundos buscaban asegurarse la cercanía del rey para fortalecer o al menos mantener su posición y, en una lógica patrimonial, aumentar su riqueza y transmitir una buena situación a sus herederos, si era posible con un puesto equivalente al suyo en la corte. Esto fortalecía la competencia y la rivalidad dentro de la corte asiria. (123) Finalmente, el aspecto religioso del poder real implicaba que el soberano también tenía consejeros religiosos además de asesores políticos: adivinos, exorcistas y plañideros. (124) Los más importante de estos sacerdotes constituían un colegio que residía en la corte, encargado de organizar los principales rituales. (106) Su presencia en la corte aumentó bajo los últimos sargónidas, lo que no significa que se les deba considerar como un grupo que ejercía una gran influencia sobre el rey, ya que había varias facciones, y que las desgracias fueron habituales. (125).

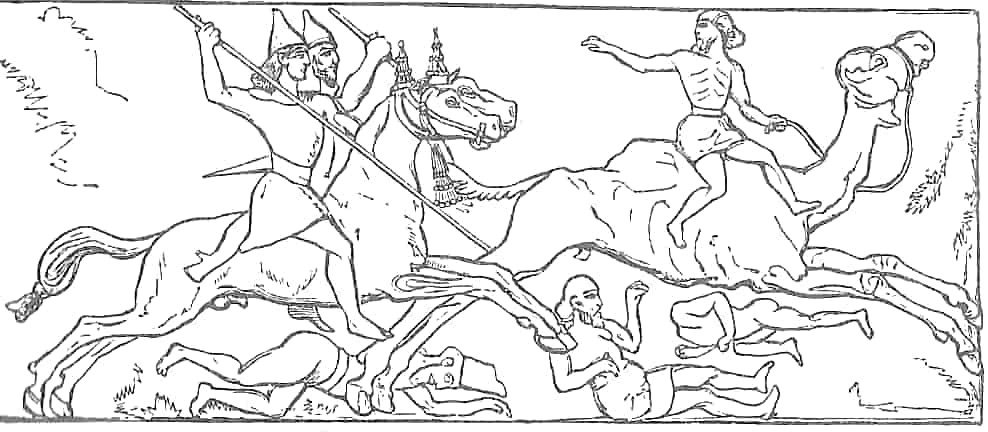

«Jinetes árabes persiguen a un asirio derrotado.»

Esta frase describe una escena en la que guerreros árabes a caballo están en persecución de un enemigo asirio que ha sido vencido. Es posible que haga referencia a un relieve o una representación histórica que documente enfrentamientos entre estos grupos en la antigua Mesopotamia. Scan by ru:user:Кучумов Андрей. Dominio Público.

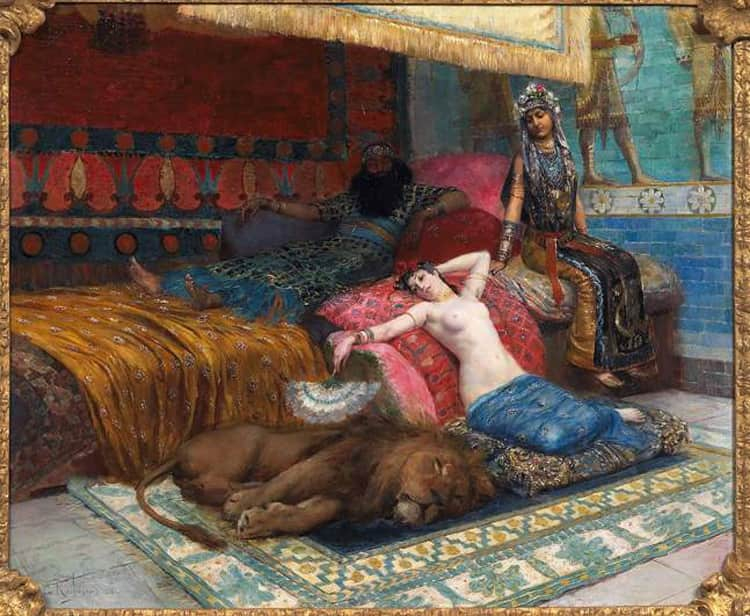

Las esposas reales y el harén

Como era tradición en el Oriente antiguo, el rey practicaba la poliginia. Sus esposas también eran hijas de reyes de igual rango (cuando las había) o de vasallos, de muchachas de nobles asirios o incluso de mujeres secuestradas durante las conquistas. Como resultado, el harén del rey crecía en proporción a su poder.

El harén real ocupaba una gran parte del sector privado de los palacios reales. Se regía por un conjunto de principios, que estaban codificadas en los edictos bajo Tiglatpileser I, llamado «edictos del harén», que en realidad concernían a muchos aspectos de la vida palaciega. (126). Por ellos se sabe que las esposas estaban clasificadas jerárquicamente. A la vanguardia estaban la reina madre, y las «esposas reales» (aššat šarri) entre las cuales el rey tenía una favorita, que a menudo era la madre del presunto heredero. Después se encontraban las esposas o concubinas que ocupaban una posición secundaria, en el primer lugar las llamadas «damas de palacio» (sinnišāti ša ekalli), y luego un conjunto de servidores. Los niños pequeños también estaban en el harén. Las reglas de los edictos del harén debían ser aplicadas por el alcalde o el mayordomo del palacio.

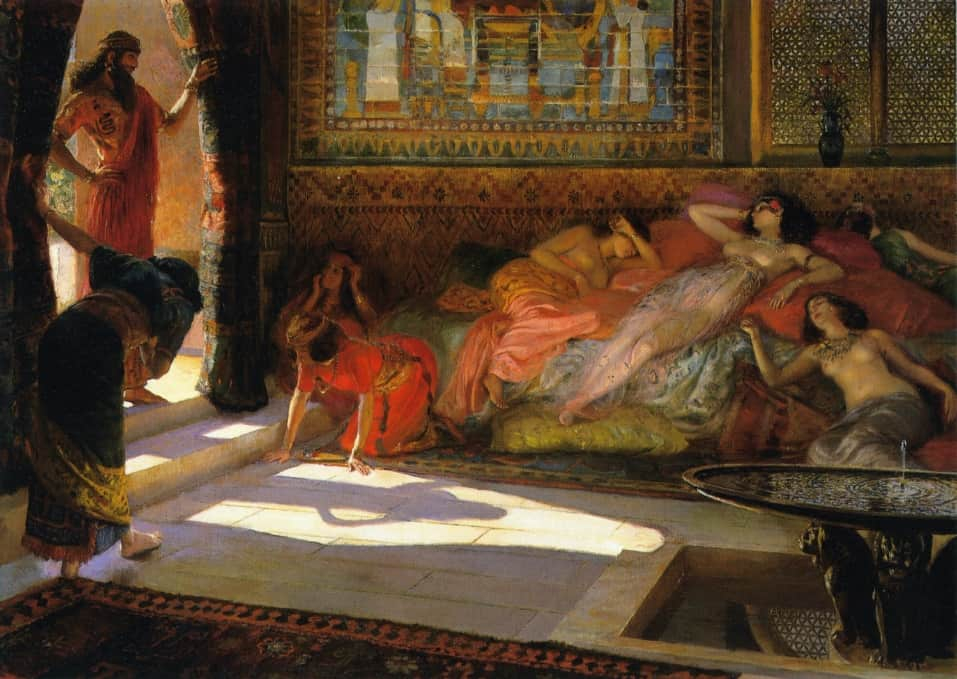

«The_Arab_guard.» Representación artística del aspecto del harén real. Georges Rochegrosse. Public Domain. Mayor resolución.