Foto de una reproducción en tamaño completo de la Paleta Narmer contenida en el Museo Real de Ontario. No machine-readable author provided. User: Captmondo assumed. Public Domain.

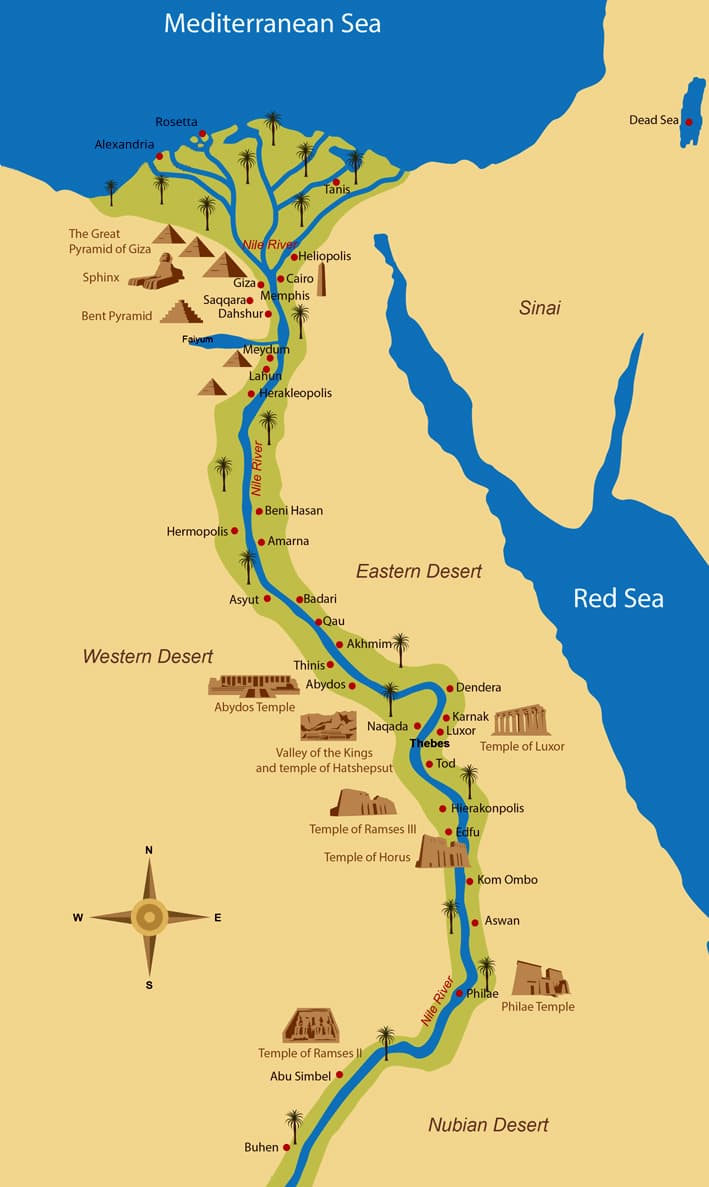

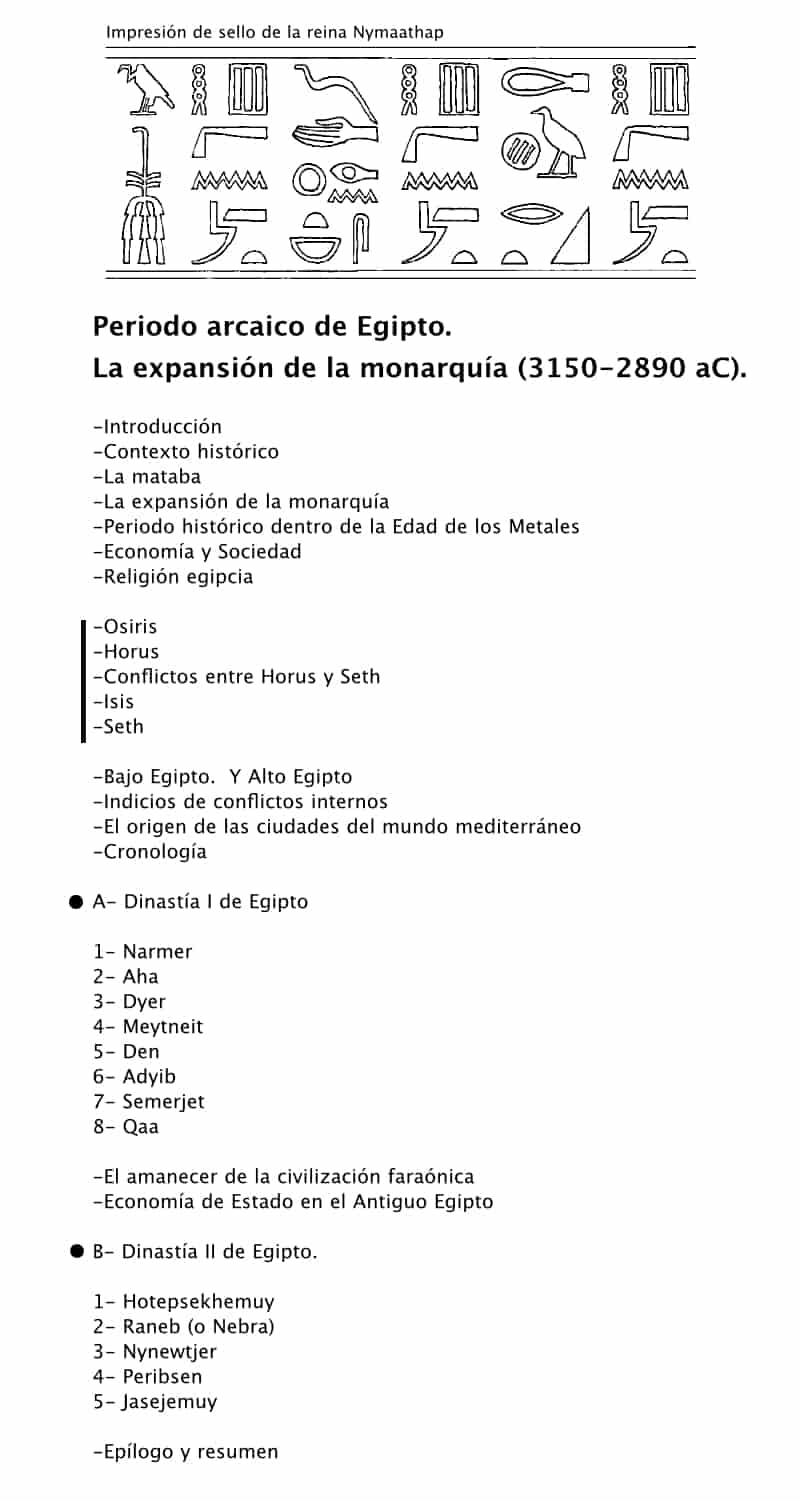

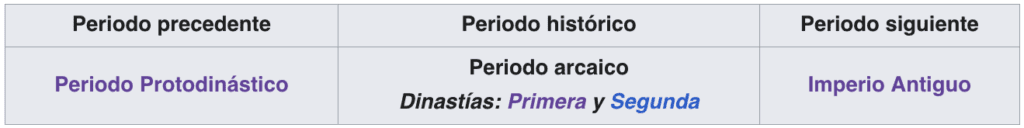

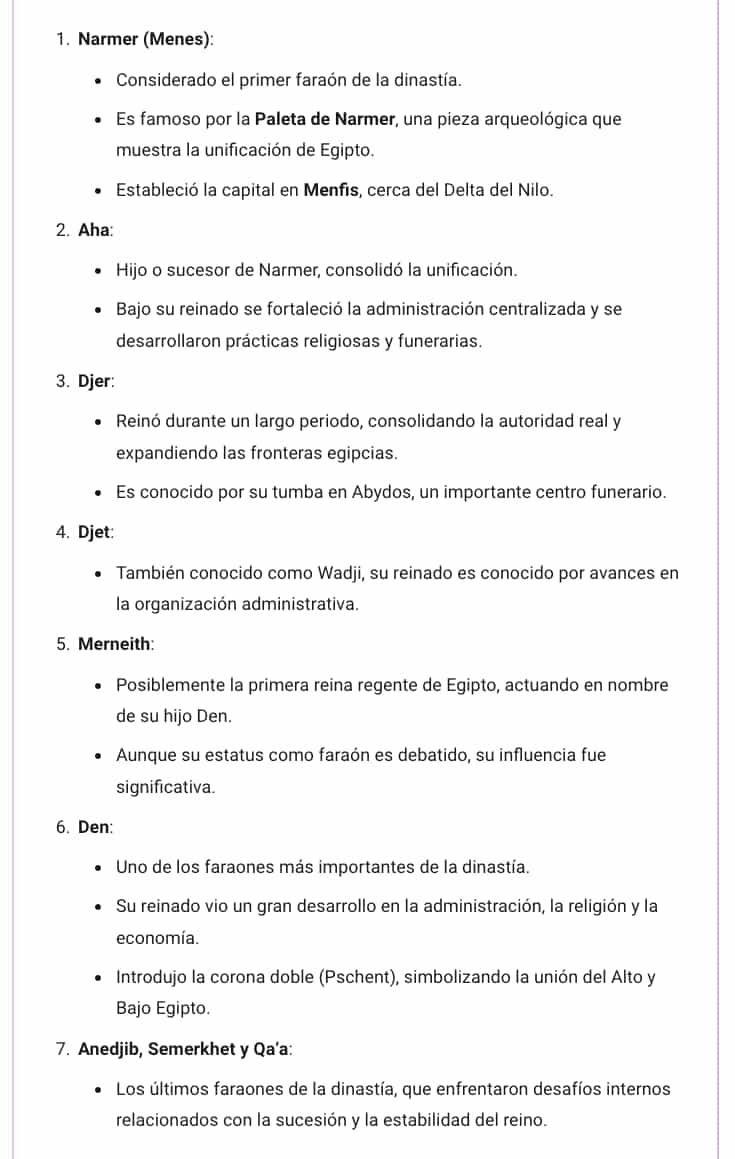

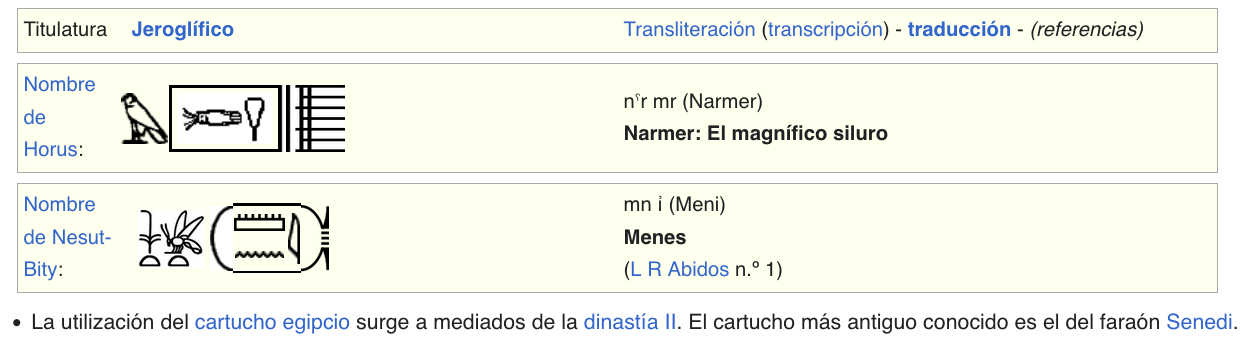

El Período Arcaico de Egipto, también llamado Época Tinita (por su capital, Tinis) o Período Dinástico Temprano (c. 3150-2890 a. C.), es el comienzo de la historia dinástica del Antiguo Egipto.

Según el historiador egipcio Manetón (siglo III a. C.), la capital del Imperio durante este tiempo fue Tinis, o Tis.

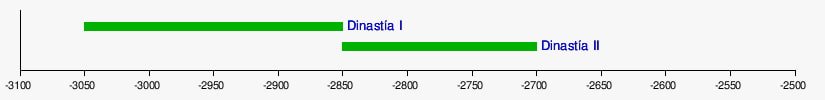

En esta época gobernaron solo dos linajes de reyes, denominados primera y segunda dinastía; los primeros faraones se consideran los unificadores de Egipto.

Este periodo sigue inmediatamente después de la unificación de Egipto bajo el faraón Narmer y marca el comienzo de la historia faraónica con las Dinastías I y II.

Contexto Histórico del Período Arcaico:

Unificación de Egipto: Este período inicia tras la unificación del Alto y Bajo Egipto por Narmer (identificado con Menes por algunos historiadores), que es considerado el primer faraón de la Dinastía I. Esta unificación estableció la estructura política y religiosa que prevalecería en Egipto durante los siguientes milenios.

Organización Política y Social: Se desarrollaron estructuras gubernamentales centralizadas, con una fuerte figura del faraón como líder político y religioso. Se consolidaron las ciudades principales como Tinis, Menfis y Hieracómpolis.

Avances en Arquitectura y Cultura: En este periodo, se comenzaron a construir los primeros complejos funerarios en forma de mastabas para la nobleza y el faraón. También se desarrollaron técnicas de escritura jeroglífica y se estandarizó el sistema de administración.

Religión y Creencias: La religión se centraba en deidades locales que fueron progresivamente unificadas en un panteón estatal, y los faraones comenzaron a ser considerados dioses en vida.

Desafíos Internos: A pesar de la unidad política, las Dinastías I y II enfrentaron conflictos internos, lo que condujo a cambios de poder, rivalidades dinásticas y problemas en la sucesión.

El Periodo Arcaico de Egipto, también conocido como Periodo Tinita por el lugar donde se enterraban sus primeros reyes, marca el nacimiento del Estado egipcio unificado y sienta las bases de una de las civilizaciones más influyentes y duraderas de la Antigüedad. Situado cronológicamente entre el final del periodo predinástico y el inicio del Imperio Antiguo, este periodo representa el tránsito decisivo de una sociedad tribal y agrícola a un sistema político centralizado, donde el poder del faraón comienza a consolidarse como figura divina y garante del orden cósmico, la maat.

Durante estos primeros siglos del milenio III a. C., Egipto experimenta una serie de transformaciones fundamentales que afectaron tanto a su organización política como a su estructura social, económica y religiosa. Con la unificación del Alto y el Bajo Egipto bajo un único soberano, tradicionalmente identificado con el legendario rey Narmer, comienza una nueva etapa caracterizada por la expansión del poder real, el control del territorio mediante una administración incipiente y la organización de recursos a gran escala. Se establecen prácticas rituales, se normaliza la escritura jeroglífica, y se refuerza la ideología monárquica que acompañará a Egipto durante más de tres mil años.

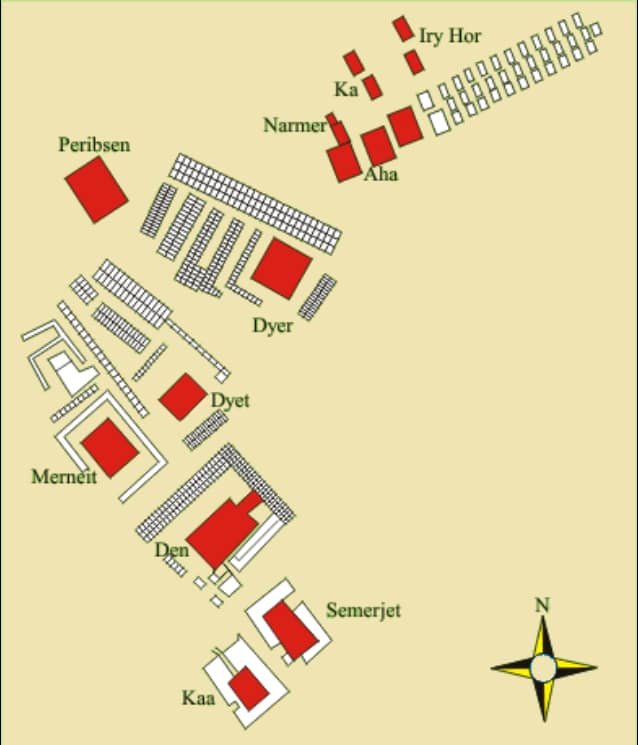

Lejos de ser un simple umbral entre dos épocas, el Periodo Arcaico es un momento de gran dinamismo cultural y político. Los faraones de las dos primeras dinastías no solo dominaron el valle del Nilo, sino que también iniciaron contactos comerciales y, probablemente, conflictos fronterizos con otros pueblos vecinos, como los habitantes del Sinaí, Nubia y el Próximo Oriente. Las primeras ciudades egipcias se consolidan en este tiempo, y las tumbas reales en Abidos y Saqqara nos revelan ya un simbolismo y un grado de sofisticación arquitectónica que preludian las grandes construcciones del Imperio Antiguo.

Este periodo también es clave para comprender el nacimiento del pensamiento religioso egipcio. Las grandes divinidades nacionales, como Horus, Seth, Osiris, Isis o Hathor, se perfilan durante esta etapa y comienzan a integrarse en los mitos fundacionales del poder faraónico. La religión y el Estado nacen unidos, y el faraón no solo ejerce el poder político y militar, sino que también se convierte en el mediador entre los dioses y los hombres.

Estudiar el Periodo Arcaico es, en definitiva, asomarse al momento en que Egipto inventa su identidad. El país del Nilo empieza a reconocerse como una civilización coherente, con una visión propia del tiempo, del poder y del más allá. A través de este recorrido por los acontecimientos, personajes y símbolos de esta primera etapa faraónica, se puede apreciar cómo germinan los elementos esenciales que harán de Egipto una de las culturas más fascinantes del mundo antiguo.

El contexto histórico del Periodo Arcaico de Egipto se sitúa en un momento decisivo, en el que las comunidades agrícolas del valle del Nilo abandonan una estructura social basada en tribus o clanes dispersos para adoptar una organización más compleja y centralizada, consolidándose en torno a un poder único: el faraón. Esta época comprende aproximadamente desde el año 3150 hasta el 2890 antes de Cristo y corresponde cronológicamente al final del periodo predinástico y al inicio del Egipto dinástico.

Antes de este periodo, durante el llamado periodo predinástico, Egipto estaba dividido en diversas unidades regionales independientes, denominadas nomos. Cada nomo era dirigido por un jefe local y tenía sus propias tradiciones culturales, prácticas religiosas y estilos artísticos distintivos. Sin embargo, el crecimiento poblacional, la complejidad creciente de las relaciones comerciales y económicas, así como la necesidad de gestionar colectivamente las crecidas anuales del Nilo, llevaron paulatinamente a la necesidad de un poder central capaz de coordinar el esfuerzo común.

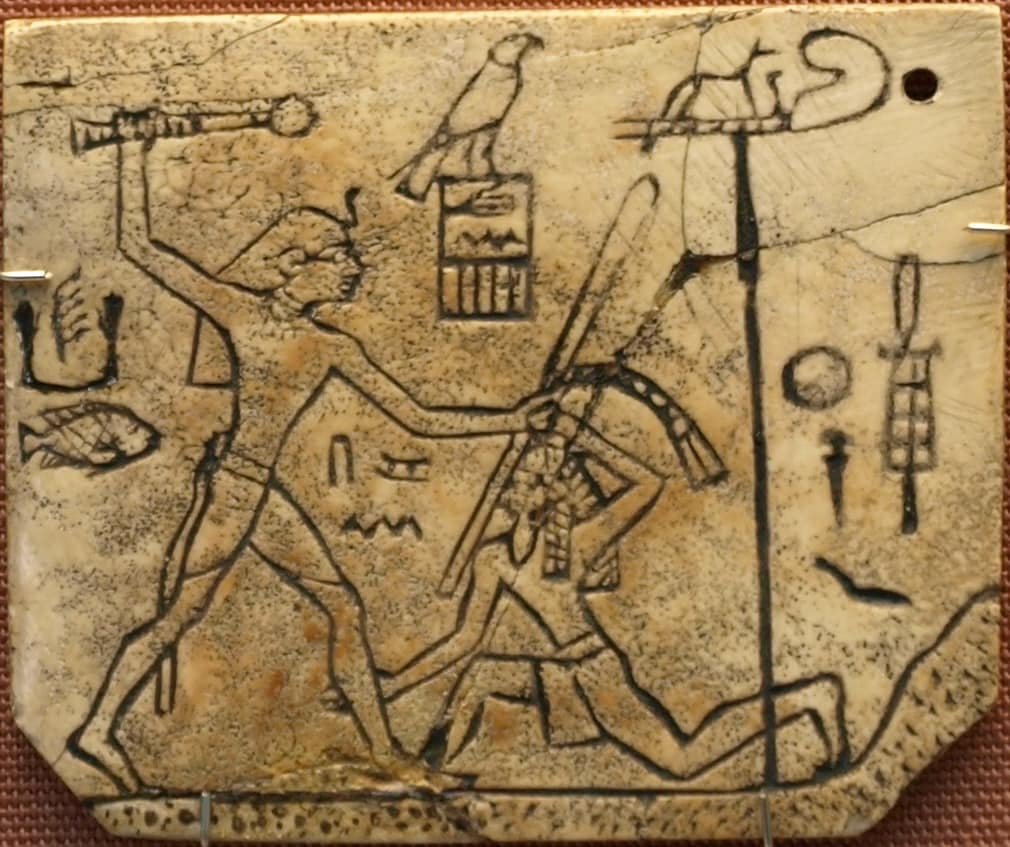

La unificación política definitiva del país tradicionalmente se atribuye al rey Narmer (identificado por muchos egiptólogos con Menes), quien habría logrado integrar bajo su mando las tierras del Alto Egipto (al sur) y del Bajo Egipto (al norte). Este proceso unificador no estuvo exento de conflictos, como lo reflejan evidencias arqueológicas de batallas y enfrentamientos. Las representaciones simbólicas de esta unificación aparecen claramente en la famosa Paleta de Narmer, en la que el faraón es mostrado dominando a sus enemigos y exhibiendo la doble corona, símbolo de la autoridad sobre ambos reinos.

Este periodo inicial es fundamental para entender el nacimiento del estado egipcio. Los faraones del Periodo Arcaico iniciaron políticas que reforzaron progresivamente su autoridad mediante una administración incipiente basada en escribas y funcionarios que controlaban la producción agrícola, la construcción de infraestructuras hidráulicas, la elaboración de censos de población y la organización militar. Todo ello permitió garantizar no solo la estabilidad interna, sino también el control de territorios fronterizos y rutas comerciales estratégicas, particularmente hacia Nubia al sur y hacia el Levante mediterráneo al este.

Simultáneamente, se desarrolló un marco religioso y cultural muy potente en torno a la figura divina del faraón. En este contexto nacieron los primeros mitos nacionales protagonizados por divinidades fundamentales como Horus, Osiris e Isis, que reforzaban la legitimidad del poder real. Las tumbas de los primeros faraones, situadas en las necrópolis reales de Abidos y Saqqara, atestiguan ya una compleja cosmovisión y una sociedad altamente jerarquizada que se consolidaría aún más en los siglos siguientes.

En definitiva, el contexto histórico del Periodo Arcaico de Egipto está marcado por el tránsito hacia la complejidad social, la emergencia de la monarquía centralizada y el establecimiento de patrones políticos, económicos y religiosos que determinarían el desarrollo posterior de una de las civilizaciones más influyentes de la Antigüedad.

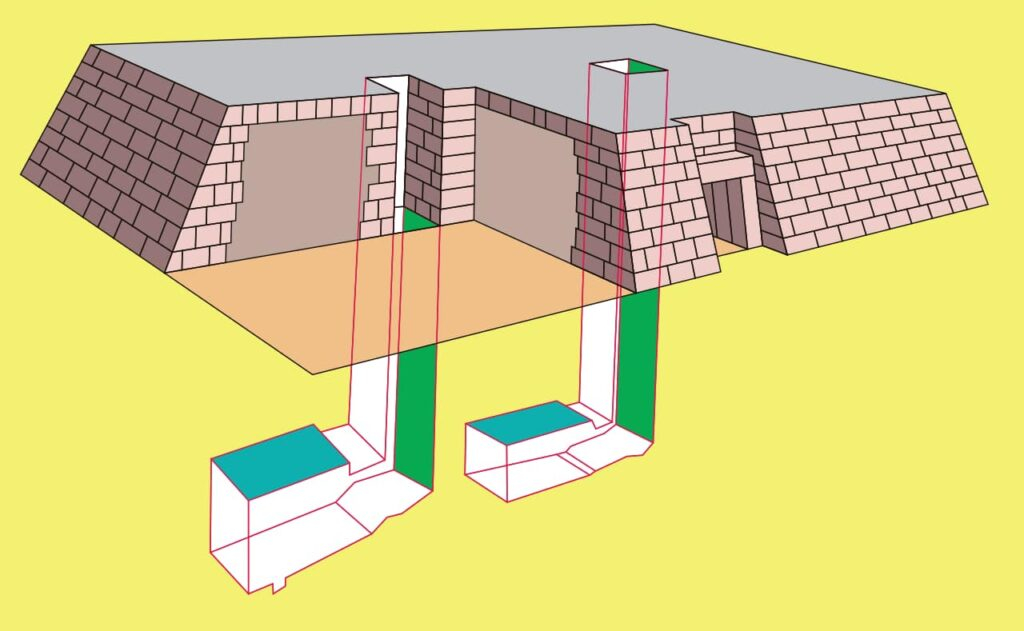

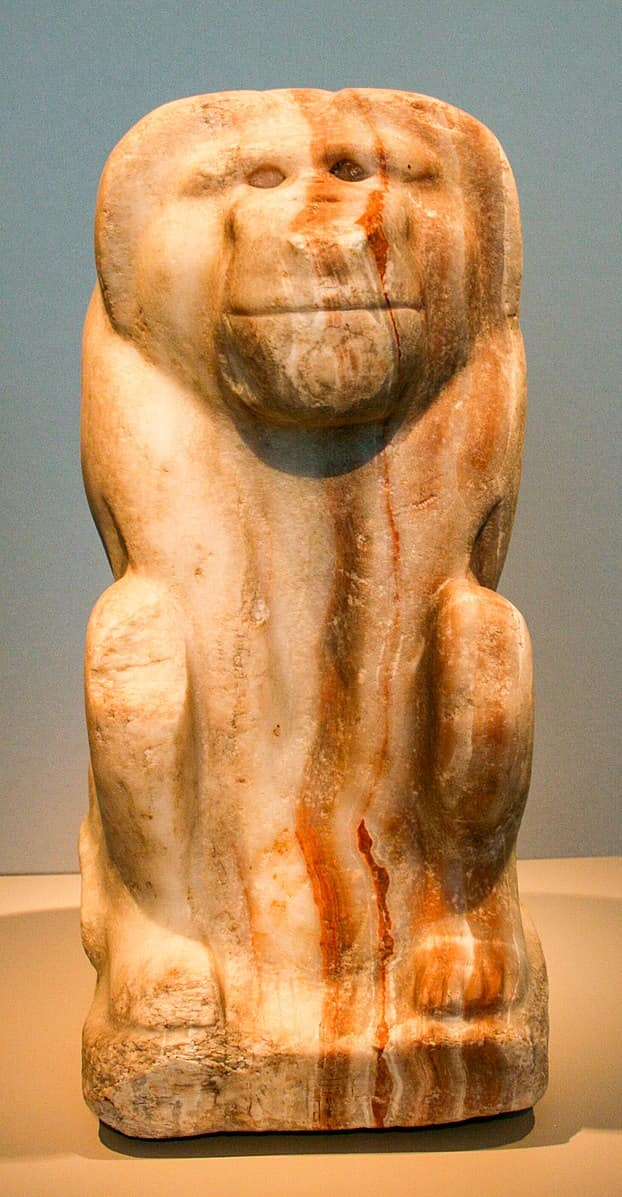

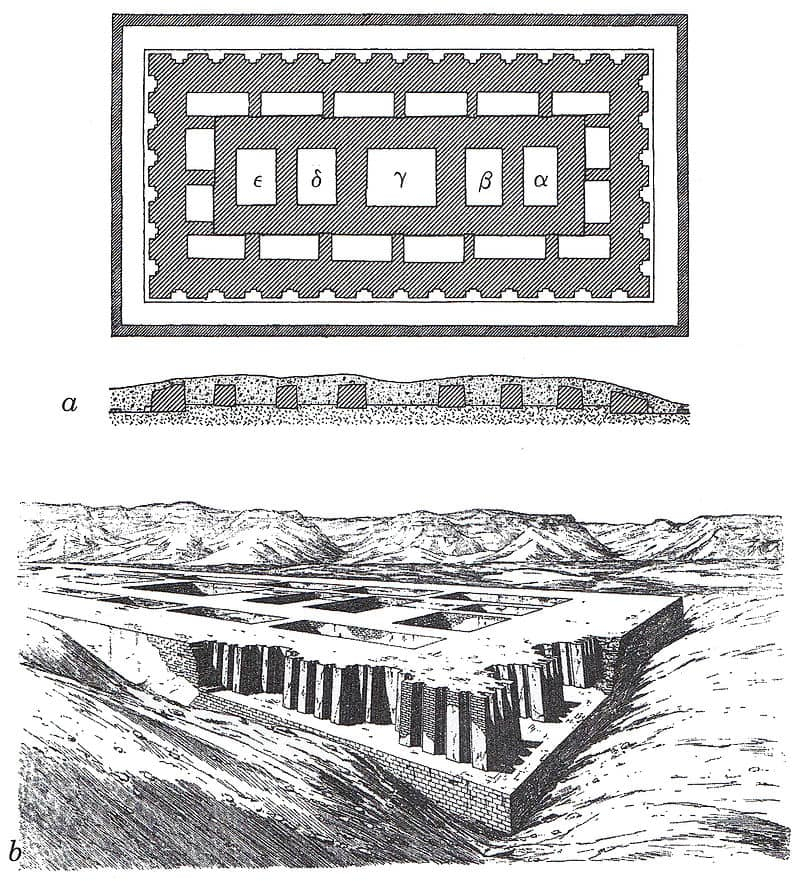

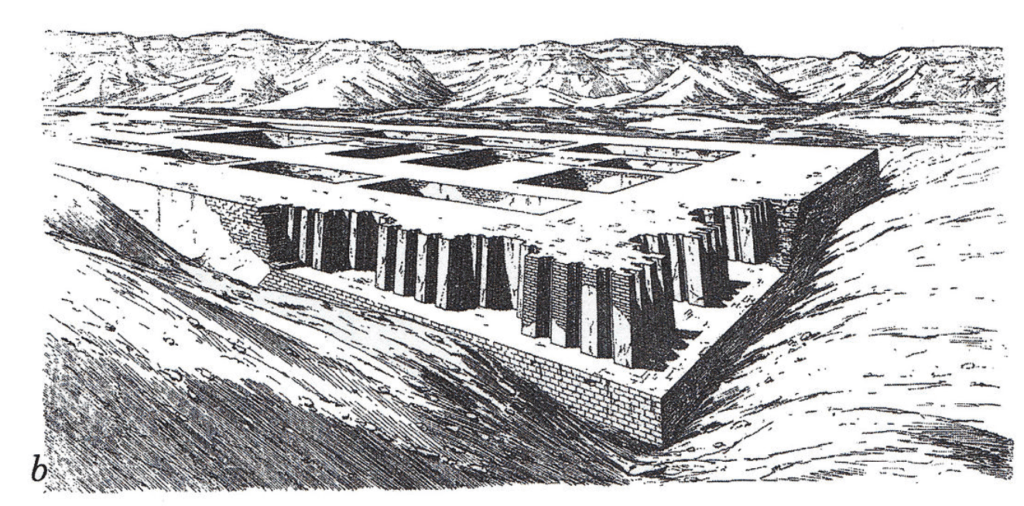

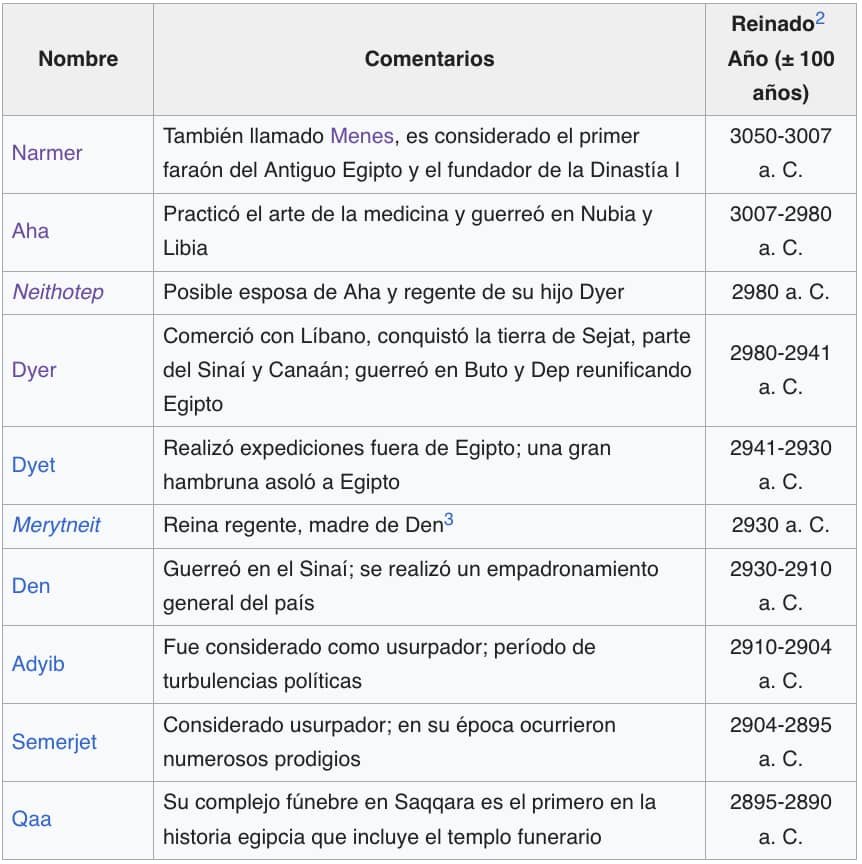

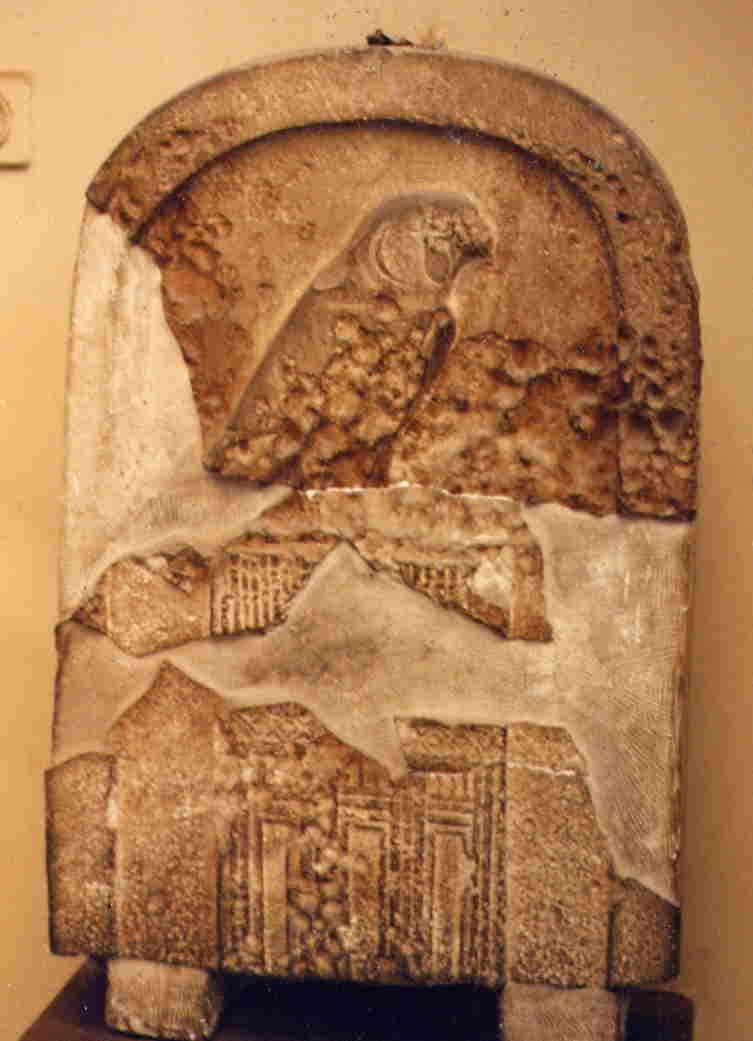

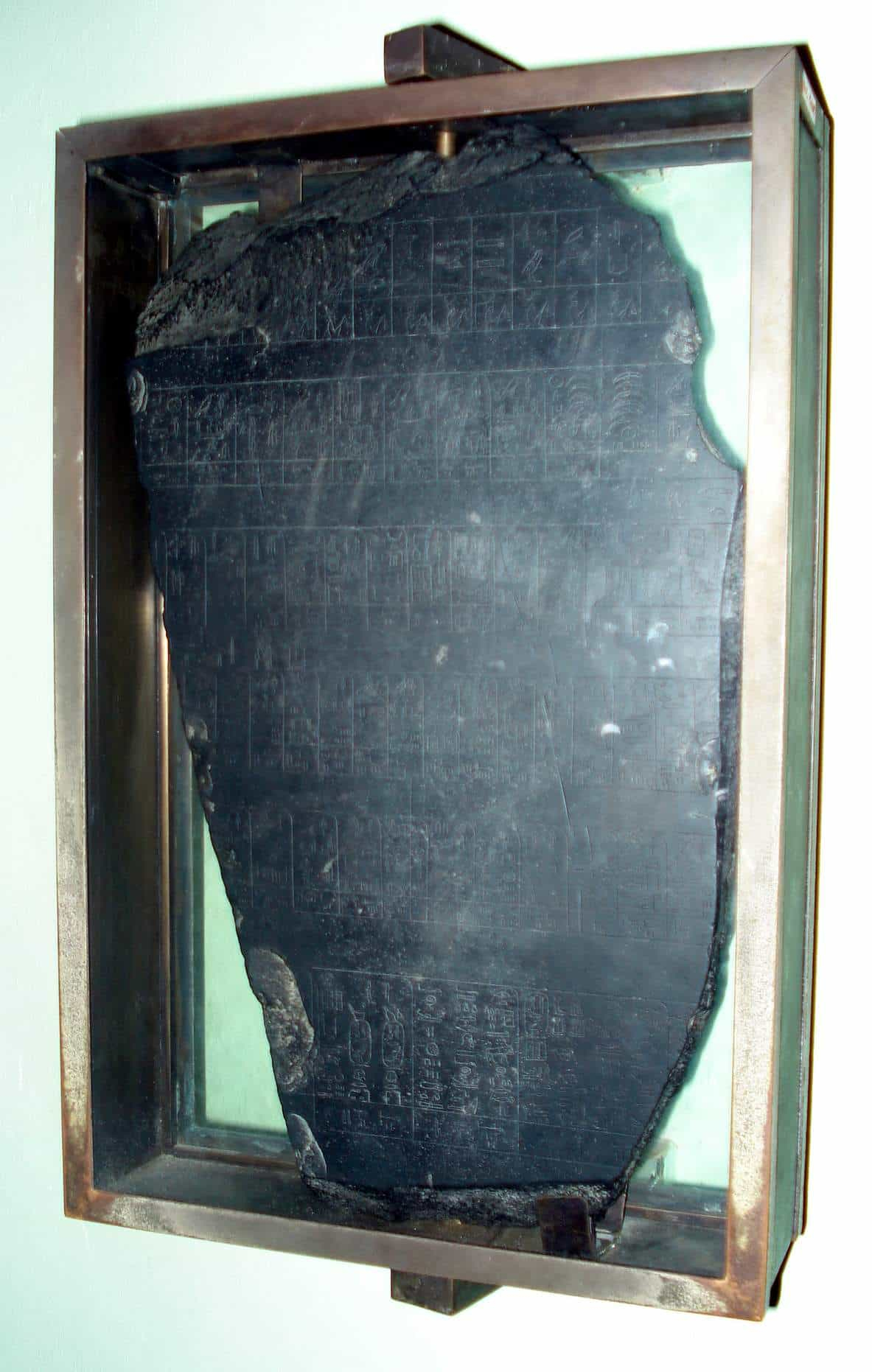

Mastaba-Tumba del Rey Narmer (Naqada). Foto: Jacques de Morgan. Public doman.

Mastaba

Una mastaba es el lugar de entierro de muchos personajes egipcios principalmente durante el Periodo Arcaico de Egipto.

Durante la época del Imperio Antiguo de Egipto, los faraones comenzaron a ser enterrados en pirámides, en lugar de mastabas, aunque continuaron empleándose para otros personajes durante más de mil años.

La ubicación de las tumbas era muy importante, ya que se debían situar fuera del alcance de las crecidas del Nilo, y tenían que estar en la zona occidental de este río, en el desierto, por donde se ponía el Sol al atardecer, que era donde el difunto iniciaba su viaje hacia el Más Allá pues, según sus creencias, la entrada al inframundo, o Duat, estaba situada al occidente, denominándose «occidentales» a los espíritus de los difuntos.

Las mastabas son estructuras funerarias típicas del antiguo Egipto, especialmente comunes durante el Periodo Arcaico y el Imperio Antiguo. Su nombre proviene del árabe y significa «banco» o «banco de adobe», debido a su forma rectangular, con paredes inclinadas hacia el interior y un tejado plano que recuerda al asiento bajo de barro que se encuentra en muchas casas rurales egipcias.

Estas construcciones eran utilizadas para enterrar a miembros de la élite, como altos funcionarios, nobles y familiares del faraón. Aunque exteriormente podían parecer simples, su interior estaba cuidadosamente organizado. Contaban con una capilla o sala de ofrendas, donde se realizaban rituales en honor al difunto, y una cámara funeraria subterránea, a la que se accedía por un pozo vertical. Allí se depositaba el cuerpo momificado, junto con ajuares, alimentos y objetos de valor que se creía acompañarían al difunto en la otra vida.

La mastaba no solo tenía una función funeraria, sino también simbólica. Representaba la primera versión monumental de la arquitectura funeraria egipcia y fue precursora de las pirámides escalonadas. De hecho, la famosa pirámide de Zoser, construida por el arquitecto Imhotep en Saqqara durante la III Dinastía, es en realidad una superposición de mastabas que marca el paso hacia una nueva forma arquitectónica.

Estas tumbas eran ricamente decoradas con relieves y pinturas que mostraban escenas de la vida cotidiana del difunto, listas de ofrendas, dioses protectores y textos mágicos. A través de ellas, los antiguos egipcios buscaban asegurar la continuidad de la existencia más allá de la muerte, en una visión del mundo profundamente espiritual y organizada alrededor del culto a la eternidad.

Interior de la mastaba de Idou, Guiza. Foto: Diego Delso

Mastaba de Idou (G 7102), Giza, Egipto. CC BY-SA 3.0. Original file (3,888 × 2,592 pixels).

Las mastabas se construyeron en un principio con adobes (ladrillos de barro) y posteriormente de piedra, generalizándose entre los faraones y sus esposas principales durante la dinastía III, después de que Imhotep erigiera en piedra el complejo funerario de Saqqara para el faraón Dyeser (Zoser).

Primeras tumbas

Las más antiguas eran fosas excavadas en la tierra divididas en varias salas con muros de adobe. La sala central se reservaba para el difunto, y en las demás se colocaba el ajuar funerario y los víveres para la otra vida. En algunas, hay fosas en el exterior con los cuerpos de los esclavos sacrificados para el servicio de su señor en el más allá. Una vez depositado el cuerpo, se cegaba el acceso. La forma de cubrir de estas fosas se desconoce; posiblemente fuese una estructura de adobe y madera, de poca altura.

Esta construcción tiene dos niveles: el subterráneo, con la cámara sepulcral, a la que se accedía a través de largos pozos verticales que se cegaban después de depositar la momia, y el nivel superior, en el que estaba la capilla, que imitaba la casa del difunto, donde los familiares podían pasar para depositar ofrendas, con una o varias «falsas puertas» decoradas con relieves, situadas en la parte oriental, que servían para indicar al espíritu, al doble del difunto (llamado ba), el lugar por donde debía salir o entrar al edificio. Las más suntuosas disponían de varias salas ricamente decoradas y serdab…

Esquema de mastaba con doble foso.

Mastaba.jpg: Unknown. Originally uploaded by Oesermaatra0069 at 2006-03-12. derivative work: Master Uegly (talk) – Mastaba.jpg-,. CC BY-SA 3.0. Original file (SVG file, nominally 1,975 × 1,217 pixels).

Mastabas saítas

En el Periodo tardío de Egipto, durante la época saíta, las mastabas perdieron su forma original, consistiendo en sencillas construcciones de adobe elevadas sobre el suelo, y prescindieron de la cámara subterránea. En esta época, las mastabas contenían a veces un panteón familiar, colocándose unas tumbas encima de otras, disponiendo una escalera exterior para poder llegar hasta las más elevadas. Esta curiosa disposición fue habitual en el Bajo Egipto para resguardar a los cadáveres de la humedad propia de las inundaciones.

Existen miles de mastabas en Egipto, muchas de ellas con capillas interiores decoradas con bellas pinturas murales. A diferencia de los textos de las Pirámides, que sólo contenían fórmulas para la vida en el más allá, estas pinturas son una excelente fuente de información de la vida cotidiana.

Las pirámides egipcias se desarrollaron como evolución de las mastabas. La más antigua, la Pirámide escalonada de Saqqara, fue originalmente concebida como una única mastaba, pero el arquitecto Imhotep decidió superponer otras cinco, cuyas bases son progresivamente más estrechas.

- «Mastaba Tomb of Perneb | Old Kingdom | The Met». The Metropolitan Museum of Art, i.e. The Met Museum. Consultado el 14 de diciembre de 2016.

- «¿Cómo fue construida la primera pirámide de la historia?». National Geographic. 14 de agosto de 2014. Consultado el 20 de septiembre de 2020.

Pirámide de Saqqara. Charles J. Sharp – Trabajo propio, from Sharp Photography, sharpphotography. CC BY-SA 3.0. Original file (3,036 × 2,024 pixels).

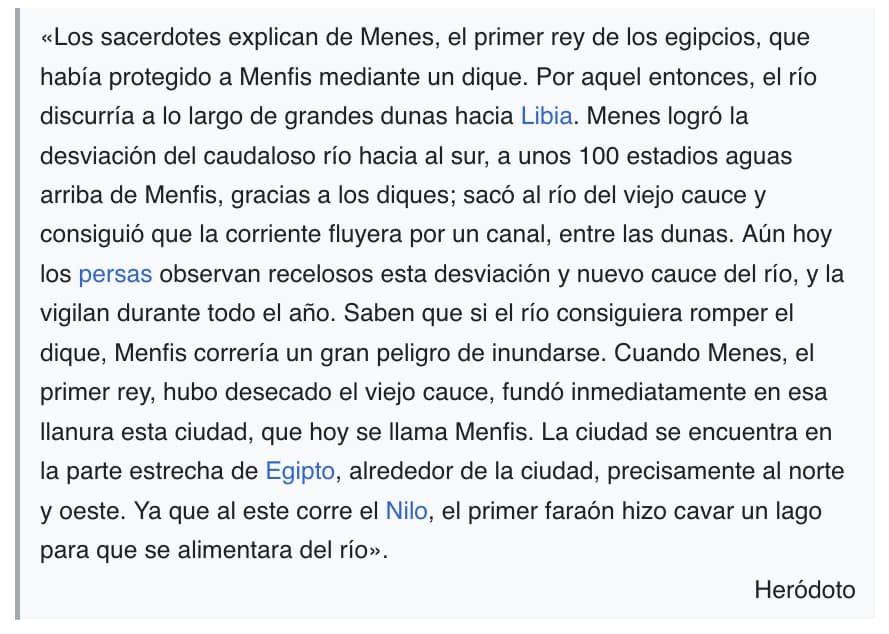

La expansión de la monarquía

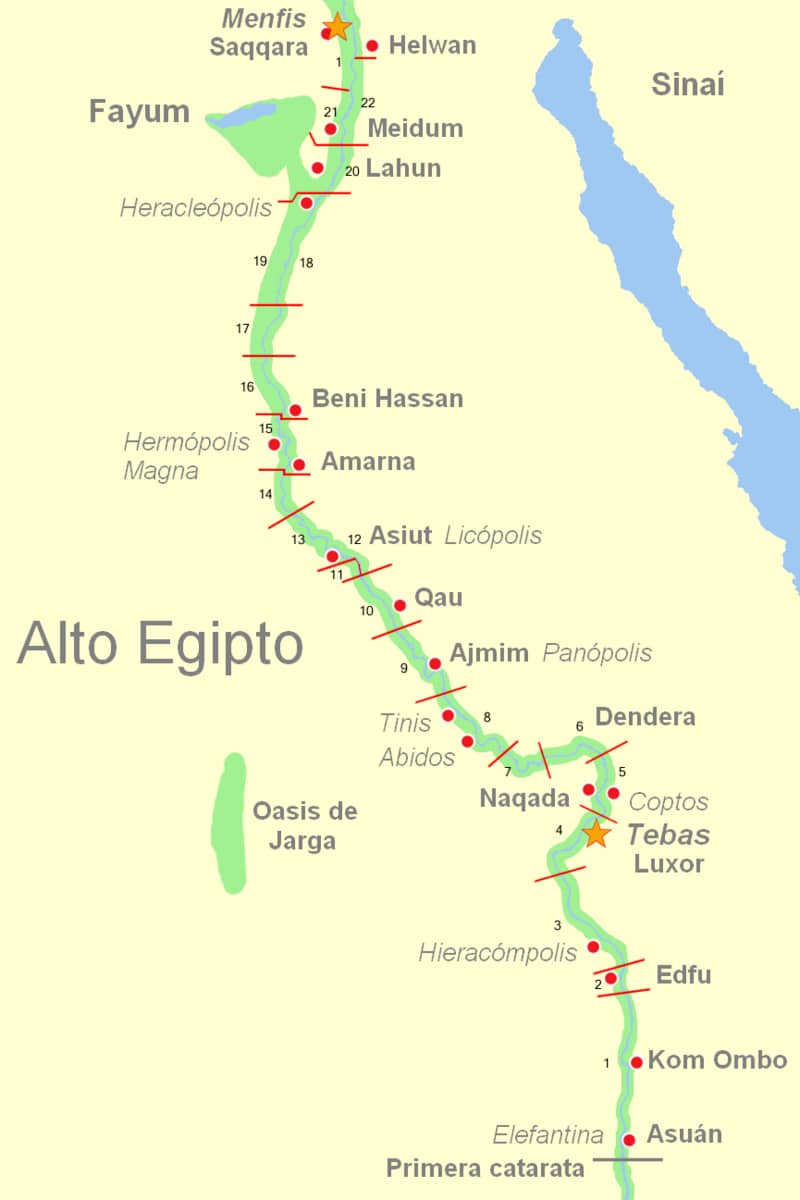

En los inicios de este período se empieza a vislumbrar el sistema de organización estatal que sería casi constante en toda la historia del Antiguo Egipto. En esta época parece ser que la capital se trasladó desde Nejen (en griego Hieracómpolis), capital antigua del Alto Egipto, hasta Menfis, situada cerca de donde el río Nilo se abre en varios brazos formando el delta.

La corona egipcia era uno de los símbolos más distintivos de los faraones y dioses del Antiguo Egipto.

El pskent o psent es el nombre helenizado de la corona doble, sejemty, portada por los faraones desde los albores de la época dinástica y significaba que poseían el poder en las Dos Tierras (Egipto).

Estaba formada por la superposición de dos coronas diferentes:

- El símbolo de las dos coronas superpuestas representaba la unión del antiguo reino del Bajo Egipto (Norte) con el del antiguo reino del Alto Egipto (Sur).

- La corona blanca o hedyet. Mitra blanca oblonga, corona de los reyes del antiguo reino del Alto Egipto (Sur), asociada al dios Seth.

- La corona roja o deshret. Corona con protuberancia rizada de los reyes del antiguo reino del Bajo Egipto (Norte), asociada al dios Horus.

El nombre egipcio de esta corona doble, sejemty, devino en pskent por deformación de pa-sejemty, «los dos poderes».

La monarquía poseía un destacado carácter militar, el rey en persona o sus delegados mantenían a la raya a los nómadas (en general libios de la frontera occidental), a su vez aseguraban, en el sur y el este, el control de las minas (de oro y piedras preciosas). Egipto avanzó hacia la Primera Catarata, absorbiendo las ciudades de Elefantina y Siena (actual Asuán), puntos estratégicos para la expansión hacia Nubia, de poco desarrollo agrario pero con importantes centros mineros y comerciales.

Del segundo faraón, Aha, se tiene constancia de expediciones a Nubia. En cuanto a los nómadas, se sabe que Aha recibió tributo de los libios, y que su sucesor Dyer realizó expediciones hasta el mar Rojo. Estas expediciones estaban generalmente vinculadas con la posesión de la explotación de las minas de la región. También constan campañas en época de Den al Sinaí para el control de las minas y contra los libios.

El Estado dirigía una política cultural hacia la asimilación mutua entre el Alto Egipto, de donde provenía la monarquía y el Bajo Egipto. Esto se realizaba mediante:

- La adopción por parte del faraón de simbolismos del norte y del sur, como la corona Roja del Bajo Egipto y la Blanca del Alto Egipto.

- Celebraciones simbólicas de la unificación, atestiguadas en el reinado de Aha.

- Alianzas matrimoniales: Dos reinas, Neithotep (de Aha) y Merytneit (de Dyer y regente de su hijo Dyet), poseen en su nombre el de la diosa guerrera Neit, oriunda de la ciudad de Sais, en el Bajo Egipto; tal vez se trataba de matrimonios mixtos entre el rey y miembros de la nobleza de Sais. Esto también es prueba del peso político y religioso de la ciudad de Sais. Los matrimonios mixtos también se realizaban entre la nobleza.

- Construcción de templos en el Bajo Egipto.

- Asimilación de estilos arquitectónicos del norte y del sur, especialmente en las tumbas reales. Estas se situaban tanto en Abidos (Alto Egipto) como en Saqqara (Bajo Egipto).

Durante el Periodo Arcaico de Egipto, se produce un fenómeno histórico sin precedentes en el valle del Nilo: el surgimiento de una monarquía centralizada y su rápida expansión sobre un territorio previamente dividido en múltiples comunidades locales. Esta consolidación del poder real marcó el inicio de tres milenios de civilización faraónica y fue el eje en torno al cual se organizó toda la vida política, social, religiosa y cultural del antiguo Egipto.

El proceso comienza con la unificación de las Dos Tierras, es decir, el Alto Egipto (valle del Nilo, al sur) y el Bajo Egipto (delta del Nilo, al norte). Antes de esta unificación, Egipto estaba compuesto por múltiples nomos o regiones autónomas, cada una con su propio líder, divinidad local y cultura material. Durante el último tramo del periodo predinástico (especialmente en la cultura Nagada III), el Alto Egipto, más cohesionado política y militarmente, comenzó a imponerse sobre sus vecinos del norte.

La figura clave de este proceso fue Narmer, considerado el primer faraón de la historia unificada. Su famosa paleta ceremonial, encontrada en Hieracómpolis, lo representa portando las dos coronas (la blanca del Alto Egipto y la roja del Bajo Egipto) y golpeando a un enemigo, símbolo del sometimiento de una región por otra. Aunque la unificación no fue un acto instantáneo, sino un proceso prolongado con posibles momentos de conflicto y resistencia, este acontecimiento fundacional quedó grabado en la memoria histórica egipcia como el inicio del orden y la estabilidad, asociado al concepto de maat, el equilibrio universal.

Una vez unificado el país, la monarquía se expandió no solo en términos territoriales, sino también como institución compleja que articulaba la administración del Estado, la religión oficial y la organización económica. El rey pasó a ocupar el centro de todo el sistema: era considerado hijo de los dioses, especialmente Horus, y su autoridad era sagrada. Esta sacralización del poder no era simbólica: legitimaba sus decisiones, justificaba su derecho a la guerra y lo convertía en mediador entre los dioses y los hombres.

Durante las dinastías I y II, la monarquía fue extendiendo su control efectivo sobre el territorio. Esto implicó la construcción de redes administrativas, con funcionarios designados por el rey que gestionaban recursos agrícolas, dirigían obras públicas y organizaban expediciones comerciales o militares. En paralelo, el Estado comenzó a monopolizar el uso de la escritura jeroglífica, que dejó de ser un saber local para convertirse en herramienta oficial de registro, propaganda y comunicación de la autoridad.

Esta fase también fue clave en la institucionalización del culto funerario real. Los faraones empezaron a ser enterrados en grandes complejos funerarios, especialmente en Abidos y más adelante en Saqqara, con tumbas monumentales (mastabas) acompañadas de ofrendas y a menudo rodeadas por las tumbas de sirvientes o miembros de la corte. Estas sepulturas no eran solo lugares de entierro: eran centros de culto, expresión del poder y símbolos del nuevo orden cósmico que el rey garantizaba.

La expansión de la monarquía también se manifestó en las relaciones exteriores. Hay evidencias de intercambios comerciales con Nubia, el Sinaí y posiblemente con regiones del Levante. Estas relaciones no siempre fueron pacíficas: las campañas militares tempranas servían para obtener materias primas estratégicas como oro, cobre, incienso o piedra de calidad, y para reforzar el prestigio del faraón como conquistador y protector del país.

En este contexto, la monarquía no fue solo un hecho político, sino un fenómeno cultural de primer orden. Los templos, los mitos, el arte y la ideología egipcia se desarrollaron bajo el auspicio del poder real, que funcionaba como organizador de la sociedad y garante de su permanencia. Desde el punto de vista histórico, esta expansión de la monarquía durante el Periodo Arcaico explica por qué Egipto logró mantenerse unido, estable y extraordinariamente coherente durante siglos, en contraste con otras civilizaciones contemporáneas que experimentaron ciclos más irregulares de poder y fragmentación.

Copa color verde. (Material desconocido). Tamaño: 12,4 cm x 23 cms.). Periodo Tinita. User: Ismoon. CC BY-SA 4.0. Original file (2,126 × 1,417 pixels).

Período Histórico dentro de la Edad de los Metales:

El Periodo Arcaico de Egipto (3150–2890 a. C.) se encuadra dentro de la llamada Edad de los Metales, una gran etapa tecnológica y cultural que marcó el paso de las herramientas de piedra a la metalurgia. En el caso egipcio, esta fase corresponde principalmente a la Edad del Cobre, también conocida como Calcolítico, un periodo de transición entre la Edad de Piedra y la Edad del Bronce.

Durante esta etapa, los antiguos egipcios ya conocían y trabajaban el cobre, un metal que, aunque más blando que el bronce o el hierro, supuso un enorme avance respecto a la piedra pulida o tallada. Se han hallado herramientas, ornamentos y armas de cobre procedentes de tumbas y yacimientos del Periodo Arcaico, lo que demuestra un dominio técnico creciente en su extracción, fundición y moldeado. El cobre se obtenía tanto de yacimientos locales como a través de expediciones al desierto oriental, el Sinaí y posiblemente a zonas del norte de Nubia, regiones que fueron objeto de control y exploración por parte del naciente Estado egipcio.

Aunque el cobre fue el principal metal trabajado durante este tiempo, ya hacia el final del periodo arcaico se empiezan a encontrar los primeros indicios del uso del bronce, una aleación más resistente obtenida de la mezcla de cobre con estaño. Sin embargo, la auténtica generalización del bronce como material predominante en herramientas, armas y utensilios se producirá algo más tarde, durante la Dinastía III y el comienzo del Imperio Antiguo, a partir del 2686 a. C. aproximadamente. Este cambio marca el inicio pleno de la Edad del Bronce en Egipto.

El uso de metales durante el Periodo Arcaico no solo tuvo implicaciones tecnológicas, sino también sociales y económicas. Las herramientas de cobre permitieron mejorar las técnicas agrícolas, las labores artesanales y los métodos constructivos. Además, los objetos metálicos se convirtieron en símbolos de estatus: eran escasos, costosos y, por tanto, solo accesibles a las élites gobernantes, lo cual refuerza la idea de una sociedad cada vez más jerarquizada.

En resumen, el Periodo Arcaico de Egipto representa una fase crucial en la historia tecnológica del país, situada entre la tradición neolítica y la plena edad de los metales. Este periodo marca el comienzo de una transformación profunda que no solo afectó a la producción material, sino que también acompañó la consolidación del Estado faraónico y su estructura social y económica.

El Período Arcaico de Egipto se sitúa principalmente dentro de la Edad del Cobre, también conocida como Calcolítico. Este período es una transición entre la Edad de Piedra y la Edad del Bronce.

- Edad del Cobre (Calcolítico): Aunque ya se trabajaba el cobre desde tiempos anteriores en Egipto, en este período se desarrollan técnicas avanzadas para su extracción y uso en herramientas y armas.

- Edad del Bronce: La Edad del Bronce comienza a manifestarse gradualmente hacia finales del Período Arcaico, especialmente en la Dinastía III y el Imperio Antiguo (a partir de 2.686 a.C.). Es en este momento cuando el bronce, una aleación de cobre y estaño, se empieza a utilizar de manera más común.

Recipientes para almacenar vino, de época tinita. Abidos. User: Rama y un autor más. CC BY-SA 2.0 fr. Original file (2,560 × 1,920 pixels).

Economía y sociedad

La economía egipcia está íntimamente vinculada con el aparato político. Los faraones promovían obras de canalización para riego, aumentando el rendimiento agrícola, posibilitado por un estado fuerte y unificado, aunque pronto se vería envuelto en guerras civiles, que serán detalladas más tarde. Según algunos autores, en un primer momento los nomarcas eran funcionarios que organizaban construcción de canales, aunque tienen apariencia de ser jefes locales más que funcionarios; en cualquier caso pronto se transformarían en gobernadores de las provincias o nomos. Las fuentes griegas posteriores recogen tradiciones que afirman la construcción de Menfis, la capital, por el primer faraón (llamado por ellos Menes); aunque el dato sea poco fiable, la arqueología atestigua la construcción de Menfis por esta época (c. 2900 a. C.), y por lo tanto el desarrollo urbano, lo que concuerda con el desarrollo agrario, que provoca mayor acceso a productos alimenticios y crecimiento de la población. Además, Saqqara, cerca de Menfis, era uno de los principales centros de enterramiento real. El comercio era cada vez más amplio, teniendo dos principales corrientes: Nilo arriba (Nubia) y hacia el llamado Levante (franja costera más oriental del Mediterráneo, que incluye los actuales Israel, Jordania, Líbano, Siria y los Territorios Palestinos). El comercio con Nubia era predominantemente terrestre, ya que las sucesivas cataratas impiden la navegación mucho más allá de Elefantina, en la frontera con Nubia. El Levante era su principal fuente de madera. Del final del período arcaico se hallaron restos de cerámica que muestran barcos con remos. De esto se podría deducir que en esta época se produjo una revolución tecnológica, y también el aumento del comercio, tanto porque los barcos servían para el transporte de mercancías, como porque la madera provenía del Levante (especialmente del actual Líbano). En cuanto a Nubia y el frente Sur y Este, la expansión militar aseguraba la explotación minera de la piedra y el oro.

El comercio internacional servía para satisfacer demandas de primera necesidad de madera, piedra y metales para producción de bronce, así como de artículos de lujo, incluidos metales y piedras preciosas. Además, por motivos sociales, como el culto funerario y la ostentación y políticos, como la demostración de poder, había gran demanda local para la construcción de objetos funerarios, estatuas reales y todo tipo de monumentos, que era satisfecha mediante la presencia militar en áreas productivas.

En cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la producción alimenticia llegaba en forma de impuestos al aparato político, almacenándose en los llamados silos reales, y posteriormente era distribuido entre la población no rural. En este sector se comenzaban a constituir los artesanos, dedicados en modo particular al trabajo de madera y metal. El resto de la población la constituía el sector dedicado al comercio – fluvial e internacional – y la que formaba parte del aparato político -ejército, burocracia, familia real.

Durante el Periodo Arcaico, Egipto desarrolló una economía agrícola avanzada y una estructura social jerarquizada que sentaron las bases del modelo faraónico que dominaría el país durante más de tres mil años. La consolidación del Estado permitió una organización más eficiente de los recursos y la aparición de un sistema económico centralizado, controlado por la figura del faraón y su naciente administración.

La economía egipcia en este periodo era fundamentalmente agrícola y basada en el aprovechamiento del ciclo anual del Nilo. Las crecidas del río fertilizaban las tierras del valle, haciendo posible una agricultura de regadío altamente productiva. Se cultivaban sobre todo cereales como el trigo y la cebada, fundamentales tanto para la alimentación como para la elaboración de cerveza, una bebida básica en la dieta egipcia. También se cosechaban legumbres, lino, frutas y papiro.

Para gestionar esta agricultura, fue necesario desarrollar una organización estatal rudimentaria pero efectiva. El faraón, como autoridad suprema, delegaba funciones en escribas y funcionarios que se encargaban de medir las tierras, recoger impuestos en especie (generalmente grano) y supervisar las obras hidráulicas, como canales o diques. Este control del agua era esencial: permitía prever cosechas, acumular excedentes y prevenir hambrunas.

Además de la agricultura, otras actividades complementaban la economía: la ganadería (ovejas, cabras, vacas), la pesca, la caza, la recolección de papiro y la explotación de recursos minerales en el desierto, como el cobre, el oro o la turquesa. Desde el Periodo Arcaico ya se documentan intercambios comerciales con regiones vecinas, como Nubia, el Sinaí y posiblemente el Levante, de donde se importaban bienes escasos o exóticos a cambio de productos egipcios.

En cuanto a la estructura social, Egipto vivió en este periodo una creciente estratificación. En la cúspide se situaba el faraón, considerado una figura divina encarnación del orden cósmico. A su alrededor se consolidó una élite administrativa compuesta por altos funcionarios, sacerdotes y miembros de la familia real. Por debajo estaban los artesanos especializados, campesinos, ganaderos y pescadores. En el estrato más bajo se encontraban los sirvientes, trabajadores forzados y prisioneros de guerra, aunque en esta etapa aún no puede hablarse propiamente de esclavitud institucionalizada como en épocas posteriores.

La sociedad egipcia del Periodo Arcaico era profundamente jerárquica, pero también organizada. La escritura jeroglífica, que ya comenzaba a utilizarse de forma oficial, servía para registrar censos, tributos, bienes almacenados y actividades religiosas, lo que refuerza la idea de un Estado que empezaba a pensar en términos administrativos y burocráticos.

El papel de la mujer, aunque subordinado al varón en muchos aspectos, no era insignificante. Algunas mujeres nobles aparecen mencionadas en tumbas y estelas, y algunas incluso recibían sepulturas monumentales. También es probable que las mujeres desempeñaran un rol activo en la vida económica familiar, sobre todo en el ámbito doméstico y en pequeñas tareas agrícolas o artesanales.

En definitiva, el Periodo Arcaico fue una época de gran transformación económica y social. La agricultura intensiva, la aparición de una administración centralizada, la jerarquización de la sociedad y la integración de actividades secundarias en un sistema interconectado marcaron el nacimiento de un modelo que, con distintas variantes, se mantendría estable a lo largo de la historia faraónica.

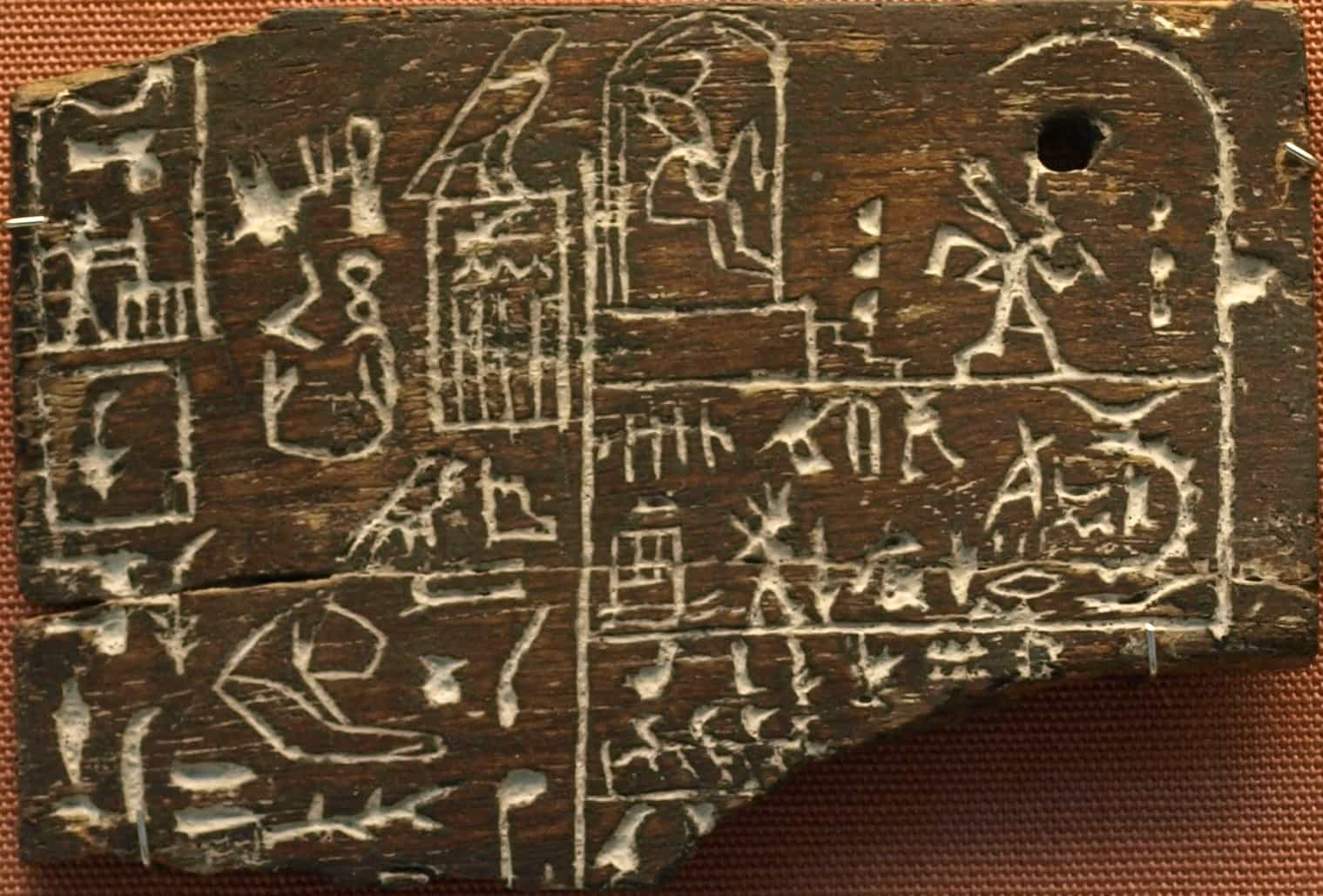

Muestra de arcilla de la 1ª Dinastía del periodo arcaico egipcio. Hallada en Abydos. User: Donald Trung. Flickr2Commons.

En el Antiguo Egipto la tierra es propiedad del rey-dios encarnado, considerada en conjunto como unidad de producción, junto con el personal que la cultiva, los edificios, las herramientas, y el ganado. Estas unidades de producción se administran en el marco de ámbitos centralizados (los hut, «fortalezas») o ciudades (los niut), que pueden depender directamente de la administración real o asignarse a instituciones (templos, instituciones funerarias reales) o también a funcionarios como remuneración de los cargos ocupados al servicio del Estado.

- La propiedad privada no existe en principio, pero por medio de la herencia de los cargos y sobre todo de las dotaciones funerarias, no cabe duda de que muy pronto las grandes familias hayan podido monopolizar ámbitos importantes. Estos permanecen bajo la mirada de la administración, en caso de transmisión y siguen siendo personales, lo que no es el caso de los bienes puramente inmobiliarios (contratos de venta de residencias).

- La economía agrícola aparece a partir del III milenio a. C. Funciona sobre un sistema de cuotas concertadas por la institución de la que depende, pudiendo adquirirse el excedente y entonces servir para el consumo y el intercambio. Este sistema funciona también para la ganadería, la pesca y la artesanía. En este último caso, como para los funcionarios y entre las distintas instituciones, el Estado aplica salarios de redistribución.

- Si el Egipto faraónico nunca ha conocido la moneda, muy pronto los precios pudieron valorarse con relación a un patrón monetario (cobre, plata, oro).

- La fertilidad del valle, la riqueza y la diversidad de las producciones desarrolladas al inicio del III milenio a. C. permitieron con este sistema generar una economía de subsistencia y una determinada redistribución, donde la escasez y el hambre siguen siendo poco frecuentes.

Todos los intercambios exteriores son un monopolio de Estado. El suministro de materias primas (piedras preciosas, cobre, oro, madera) se realiza mediante expediciones de explotación temporales en los lugares de los yacimientos (Sinaí, montes Árabes, Nubia) o por expediciones comerciales a zonas más alejadas (Oriente). La abundancia en las tumbas del principio del III milenio a. C., en particular en la primera parte de la Dinastía I, de cerámica sirio-palestina (Bronce Antiguo II) dan pruebas de la intensidad de contactos. Para estos intercambios internacionales, el oro egipcio quizás desempeñó un papel fundamental.

Religión egipcia en el Periodo Arcaico: orígenes y evolución

Durante el Periodo Arcaico de Egipto, la religión comienza a configurarse como un sistema estructurado que influirá decisivamente en todos los aspectos de la vida egipcia. Aunque muchas creencias proceden de etapas anteriores —especialmente del periodo predinástico—, es en estos siglos iniciales del Egipto unificado cuando se consolidan las bases del imaginario religioso que marcará los milenios siguientes. En esta etapa nacen los grandes mitos cosmogónicos, se define la figura divina del faraón, y se establecen los primeros cultos organizados a las grandes divinidades nacionales.

La religión egipcia era, desde su origen, politeísta, ritualista y profundamente ligada al orden natural. Los egipcios no separaban la esfera sagrada de la vida cotidiana: todo, desde las crecidas del Nilo hasta la sucesión en el trono, estaba vinculado al equilibrio cósmico conocido como maat. Esta noción de orden universal, justicia y armonía se convirtió en el eje del pensamiento religioso y político, y el propio faraón era considerado su garante sobre la tierra.

El faraón como figura sagrada

En el Periodo Arcaico, el faraón comienza a ser considerado más que un simple rey. Es visto como la encarnación del dios Horus en la tierra, y su poder no deriva solo de la fuerza o la herencia, sino de su naturaleza divina. Este vínculo sagrado con los dioses servía para justificar su autoridad absoluta y consolidar la centralización del poder. Las fórmulas reales de este tiempo ya incluyen títulos religiosos, como el «Nombre de Horus», uno de los cinco nombres que más adelante compondrían el protocolo oficial del faraón.

La divinidad del monarca implicaba también una relación directa con los dioses. Él era el único intermediario válido entre el mundo terrenal y el divino, lo que justificaba la necesidad de templos, rituales, ofrendas y celebraciones en torno a su figura. Incluso en la muerte, el faraón mantenía su naturaleza sagrada: las tumbas reales de Abidos muestran que el culto funerario se organizaba para asegurar su deificación y continuidad en el Más Allá.

Orígenes de los grandes dioses egipcios

Muchas de las grandes divinidades que dominarán la religión egipcia durante milenios comienzan a perfilarse en el Periodo Arcaico, aunque su culto aún no está del todo unificado ni sistematizado. Es importante tener en cuenta que en estos primeros momentos la religión era muy localista, y cada ciudad o región tenía sus dioses protectores, que con el tiempo serían integrados en un panteón común.

Horus: dios halcón del cielo y protector del faraón, se convirtió desde muy temprano en el símbolo de la realeza. El monarca era considerado la manifestación terrenal de Horus, lo que da origen al título de «Horus viviente». Su culto tenía especial fuerza en el Alto Egipto, y muchas inscripciones reales de esta etapa incluyen su nombre.

Seth: asociado originalmente al desierto, al caos y a la fuerza bruta, Seth era también una divinidad respetada. En el Periodo Arcaico, aún no se ha configurado del todo su oposición trágica con Horus, pero ya aparece como un dios ambivalente y poderoso, vinculado a regiones limítrofes y fenómenos violentos.

Osiris: aunque su culto será más importante en épocas posteriores, ya se vislumbran en este periodo los primeros elementos del mito osiríaco. Osiris representará la fertilidad, la muerte y la resurrección, y se convertirá en el juez supremo del mundo de los muertos. La ciudad de Abidos, donde se hallan las tumbas reales, fue uno de los centros primitivos de su culto.

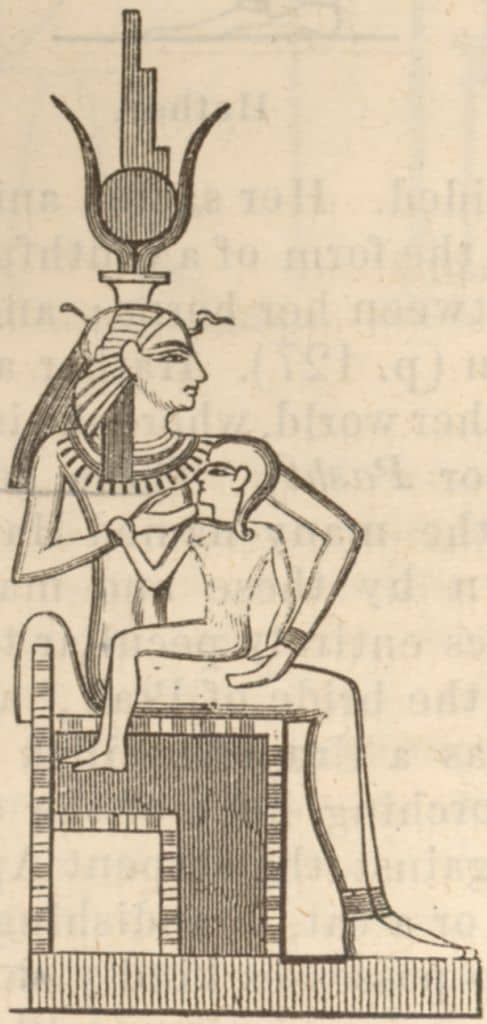

Isis: hermana y esposa de Osiris, madre protectora de Horus, es una diosa ligada a la magia, la maternidad y la resurrección. Aunque su culto se expandirá más tarde, su figura ya está presente simbólicamente como fuerza regeneradora.

Hathor, diosa del amor, la alegría, la música y también del cielo, tenía ya formas primitivas de culto en esta época, posiblemente en la región del delta y en Dendera.

Rituales, templos y prácticas religiosas

Aunque los templos de piedra llegarán más tarde, en el Periodo Arcaico ya existían espacios sagrados donde se realizaban rituales de ofrenda y adoración. Estos lugares podían ser de materiales perecederos, como madera o adobe, y solían estar asociados a palacios reales o a necrópolis. También se desarrollaron los primeros rituales funerarios complejos, no solo para los reyes, sino también para miembros de la elite. Aparecen los Textos de las pirámides en su versión más temprana, inscripciones sagradas destinadas a proteger al faraón en su viaje al Más Allá.

En cuanto a las tumbas, la arquitectura funeraria evolucionó rápidamente. Las mastabas, tumbas monumentales de planta rectangular, no eran simples sepulturas: estaban pensadas como casas eternas, equipadas con cámaras para ofrendas, capillas para rituales y pasajes ocultos que simbolizaban el tránsito hacia la otra vida. Las prácticas religiosas funerarias incluían momificación rudimentaria, ofrendas de alimentos, estelas con inscripciones y estatuillas.

La religión del Periodo Arcaico tenía también un componente cósmico: el sol, la luna, las estrellas y el ciclo del Nilo eran vistos como manifestaciones divinas. La observación astronómica rudimentaria pudo influir en la orientación de tumbas y templos, y más adelante en la creación del calendario.

Del mito local a la religión nacional

El proceso más profundo que tiene lugar en esta época es la transición de cultos locales a una religión unificada bajo la monarquía. El Estado empieza a integrar los distintos dioses en una estructura coherente, donde Horus se convierte en símbolo de unidad, y otros dioses se subordinan o reinterpretan bajo la autoridad real. Esta unificación simbólica reflejaba la propia unidad política del país. La religión no solo servía para explicar el mundo, sino también para legitimar el poder, cohesionar la sociedad y dar sentido a la historia de Egipto como un todo organizado bajo el mandato divino del faraón.

En esta época los dioses locales de las ciudades y centros religiosos comenzaron a tomar importancia nacional, muchas veces mediante el llamado sincretismo o asimilación de dioses y cultos de distintos orígenes. Uno de los casos más relevantes es el de Osiris, un dios benefactor relacionado con la fertilidad, el comercio y, sobre todo, la vida después de la muerte, originario de la ciudad bajo-egipcia de Busiris, que fue asimilado con un dios de características similares de la ciudad alto-egipcia de Abidos, ciudad que consolidó su autoridad como centro religioso y funerario (allí eran enterrados los faraones), más aún al adoptarse a Osiris y a su hijo Horus dentro del simbolismo de la realeza.

Posiblemente, en esta época se comenzó a gestar el mito de las guerras entre Osiris y Horus contra Seth, aunque su redacción definitiva es posterior.

Durante el Período Arcaico o la Primera Época Faraónica (c. 3.150-2.890 a.C.), la religión egipcia comenzó a establecer las bases de lo que sería una estructura religiosa compleja y profundamente ligada a la identidad del estado. En esta fase temprana, la religión no estaba completamente desarrollada como en épocas posteriores, pero ya se observaban elementos claves que persistirían durante milenios.

Características de la Religión en el Período Arcaico:

Politeísmo Local: La religión en este periodo se centraba en deidades locales, cada una adorada en su respectivo centro de culto. Aunque más adelante surgirían panteones nacionales, en esta época predominaban los cultos regionales. Algunos de estos dioses locales se unificaron gradualmente con la consolidación del estado egipcio, como Horus en el Alto Egipto y Wadjet en el Bajo Egipto.

El Faraón como Figura Divina: El concepto del faraón como una divinidad encarnada comenzó a desarrollarse en esta época. Los faraones eran vistos como la manifestación viva del dios Horus, asegurando la legitimidad de su gobierno. Esta asociación directa entre el faraón y Horus estableció la base para la teología faraónica que dominaría en períodos posteriores.

Culto Funerario y Prácticas Funerarias: La importancia del más allá ya era evidente, y se reflejaba en las primeras tumbas reales, conocidas como mastabas. Aunque en este periodo no existía aún la sofisticación de las pirámides o los textos funerarios desarrollados (como el Libro de los Muertos en épocas posteriores), se sentaron las bases para el culto a los muertos y la preservación del cuerpo como medio para asegurar la inmortalidad.

Sincretismo Religioso: Con la unificación de Egipto, los dioses de diferentes regiones comenzaron a fusionarse o a adoptar roles complementarios. Este sincretismo preparó el camino para la integración de las divinidades en un sistema más ordenado, con deidades como Ptah en Menfis o el mismo Ra, que tomaría mayor protagonismo en el Reino Antiguo.

Rituales y Templos: Aunque los templos no eran tan elaborados como en épocas posteriores, ya existían santuarios y centros de culto dedicados a deidades locales. Los rituales incluían ofrendas y ceremonias para mantener la maat (el orden cósmico), un concepto que se desarrollaría más plenamente con el tiempo.

Diferencias con Épocas Posteriores:

Estructura Religiosa Menos Compleja: En comparación con épocas posteriores, la religión en el Período Arcaico era más descentralizada y menos estructurada. Las prácticas religiosas estaban menos estandarizadas y dependían en gran medida de las tradiciones locales.

Menor Desarrollo del Panteón Nacional: Aunque algunos dioses nacionales comenzaron a emerger, como Horus, aún no existía un panteón unificado con roles claramente definidos como en el Reino Antiguo o el Reino Nuevo.

Ausencia de Textos Sagrados Desarrollados: Durante este periodo no existían textos funerarios elaborados como los Textos de las Pirámides (Reino Antiguo) o los Textos de los Sarcófagos (Reino Medio). Sin embargo, se usaban símbolos y fórmulas mágicas en las tumbas para asegurar la protección y el bienestar del difunto en el más allá.

Fusión Política y Religiosa en Desarrollo: Aunque el faraón ya era visto como un dios, la idea de la divinidad real y su relación con conceptos como el sol (Ra) o el orden cósmico (maat) aún no estaban plenamente desarrolladas como lo estarían en épocas posteriores.

Conclusión:

La religión en el Período Arcaico de Egipto sentó las bases para la compleja cosmovisión y sistema teológico que definiría a la civilización egipcia. Si bien este período muestra una estructura religiosa más simple y localista, las ideas centrales sobre la divinidad del faraón, la importancia del más allá y el sincretismo religioso empezaron a tomar forma, marcando el inicio de una tradición religiosa que perduraría por más de 3.000 años.

Osiris: el germen del dios eterno

Aunque el culto a Osiris alcanzará su plena madurez durante el Imperio Medio y el Nuevo, sus orígenes se remontan al Periodo Arcaico y, probablemente, incluso a fases anteriores del predinástico. Osiris es una de las figuras más emblemáticas de la religión egipcia, símbolo de la muerte, la resurrección y la fertilidad, y se convirtió en la representación por excelencia del ciclo eterno de la vida.

En los primeros tiempos, Osiris parece haber sido una divinidad agrícola vinculada al ciclo de las cosechas, muy probablemente originaria del Alto Egipto. La identificación de la vida vegetal que muere y renace con el destino del alma humana fue una idea poderosa que el pensamiento religioso egipcio adoptó con enorme fuerza. Con el tiempo, este dios se transformó en rey mítico que muere traicionado por su hermano Seth y resucita gracias a los poderes mágicos de su esposa Isis, para convertirse luego en señor del Más Allá y juez de los muertos.

Durante el Periodo Arcaico, ya pueden verse los primeros pasos de este proceso de sacralización funeraria. Las necrópolis reales de Abidos, uno de los centros primitivos del culto osiríaco, albergan tumbas que, aunque destinadas a faraones, parecen inspiradas en el mito de Osiris. La conexión entre el rey muerto y el dios resucitado empezaba a forjarse: el faraón muerto se identificaba con Osiris, y su heredero con Horus, cerrando así el ciclo simbólico del poder transmitido y renovado.

La importancia de Osiris en este momento radica en que ofrece una respuesta teológica al problema de la muerte, no solo para el rey, sino también para la elite. El dios inaugura un camino de esperanza: morir no es el fin, sino un tránsito hacia otra forma de existencia que, si se respetaban los rituales y se mantenía el orden cósmico (maat), podía ser conquistada. Aunque aún no se había generalizado la idea de juicio y recompensa para todos los difuntos —eso vendrá más tarde—, en Osiris ya está latente el modelo del dios que sufre, muere y renace para reinar eternamente en el más allá.

Osiris es un dios y rey mítico del Antiguo Egipto. Según la mitología egipcia fue el inventor de la agricultura y la religión y su reinado fue beneficioso y civilizador. Murió ahogado en el Nilo, asesinado en una conspiración organizada por Seth, su hermano menor. A pesar del desmembramiento de su cuerpo, fue devuelto a la vida por el poder mágico de su hermana Neftis y su esposa Isis. El martirio de Osiris le valió para conquistar el mundo del más allá, donde se convirtió en juez soberano y supremo de las leyes del Maat.

Maat o Ma’at, símbolo de la verdad, la justicia y la armonía cósmica; también era representada como diosa, la hija de Ra en la mitología egipcia. Es fundamentalmente un concepto abstracto de justicia universal, de equilibrio y armonía cósmicos que imperan en el mundo desde su origen y es necesario conservar. Resume la cosmovisión egipcia, similar a la noción de armonía y areté, propia del mundo helénico, o a la idea de virtud, del mundo judeocristiano. También es conocida por su símbolo: la pluma de avestruz, con la cual, según la mitología egipcia, se pesa el alma y se decide si esta merece la vida eterna o a que Ammit se la coma.

La creencia en la maat proviene de muy antiguo en la cultura egipcia y es un elemento clave de ella, que da sentido a su carácter dualista. Ra, el dios solar, descendía cada anochecer al Inframundo, la Duat, y tras recorrerlo, aparecía de nuevo en el cielo al amanecer del día siguiente.

Para que este ciclo diario de regeneración del mundo no se detuviera, Ra debía enfrentarse con éxito, durante su paso por el reino de las Tinieblas, a Apofis, símbolo del Mal representado como una serpiente. Para simbolizar este triunfo de Ra sobre Apofis, es decir, del Bien sobre el Mal, los egipcios representaban el principio de la maat encarnado en una diosa que ayuda a Ra en su lucha.

Maat era para los egipcios la fuerza benefactora de la que se nutrían los dioses a quienes ellos adoraban. Por ello los sacerdotes hacían diariamente ofrendas y rituales de magia con el fin de garantizar su preponderancia, pues de ello dependía el mantenimiento del orden armonioso y justo del mundo.

Ver fuente: Maat

Durante el Imperio Medio de Egipto la ciudad de Abidos se convirtió en la ciudad del dios Osiris, atrayendo a muchos fieles en busca de la eternidad. La popularidad de esta ciudad se basaba en sus fiestas de Año Nuevo y en la posesión de una reliquia sagrada, la cabeza del dios.

Durante el primer milenio a. C. mantuvo su condición de dios funerario y juez de las almas. Sin embargo, su asociación a las crecidas del Nilo y, por ello, como dios de la fertilidad, adquirieron protagonismo, aumentando así su popularidad entre la población nilótica. Los colonos griegos que vivían en Menfis adoptaron su culto hacia el siglo IV a. C. en su forma local de Osiris-Apis, el toro sagrado muerto y momificado. Los gobernantes lágidos introdujeron este culto en su capital, Alejandría, en forma de Serapis, el dios sincrético grecoegipcio. Después de la conquista de Egipto por los romanos, Osiris e Isis se exportan a Roma y a su imperio, donde se mantienen, con altibajos, hasta el siglo IV d. C., cuando fueron finalmente desplazados por el cristianismo tras la prohibición del paganismo por el Edicto de Tesalónica.

Las primeras representaciones de Osiris se remontan al siglo XXV a. C. y su culto duró hasta el siglo VI d. C., cuando el templo de Isis en la isla de File, el último existente en Egipto, fue clausurado en torno al año 530 por orden del emperador Justiniano. (Ref. Fage y Oliver, 1975, p. 448).

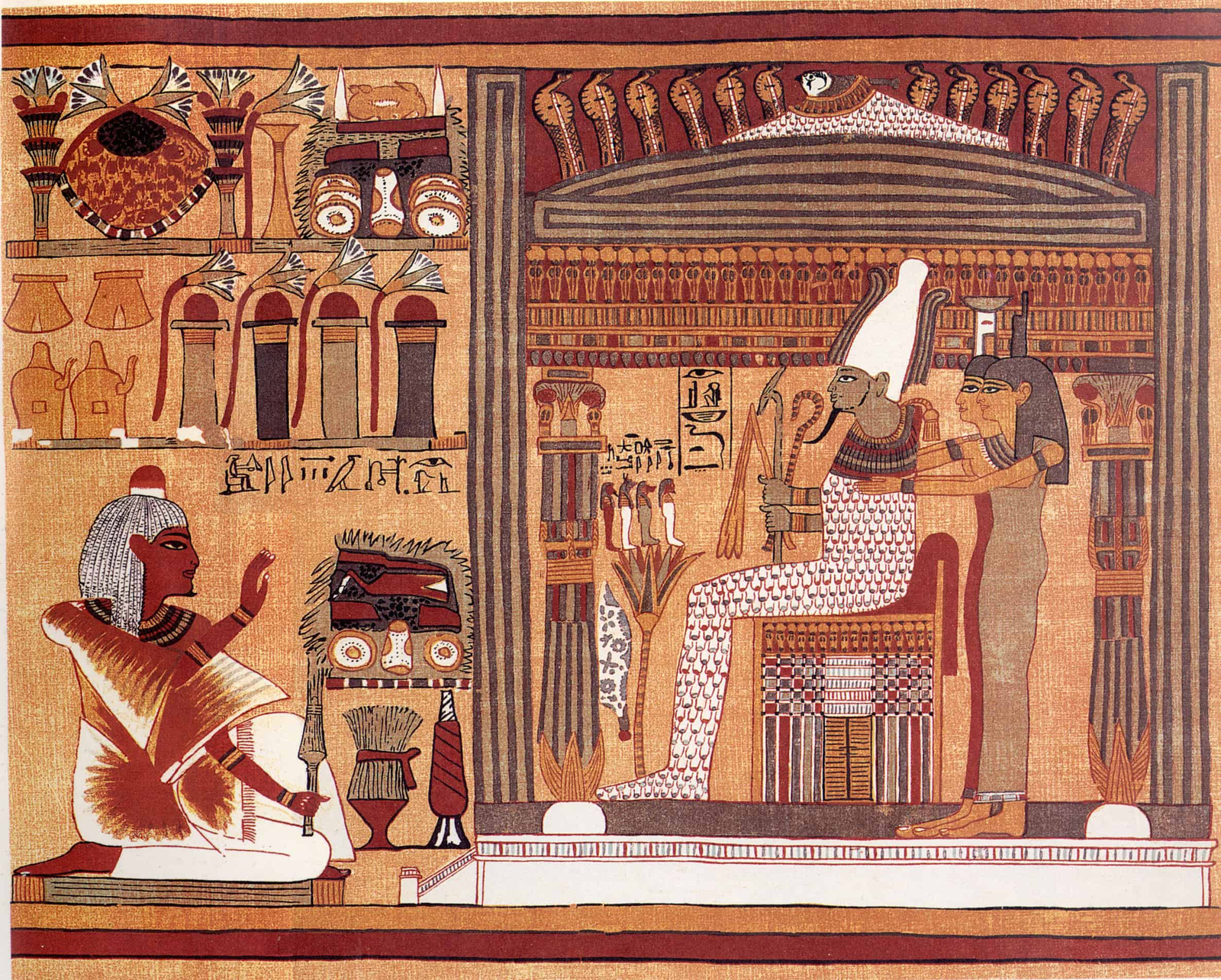

Ani ante Osiris, juez del más allá. Papiro de Ani, dinastía XIX. Published by James Wasserman; facsimile made by E. A. Wallis Budge; original artist unknown – Scanned from The Egyptian Book of the Dead: The Book of Going Forth by Day by James Wasserman et al. Dominio público. Original file (2,372 × 1,904 pixels).

Representación del dios Osiris. (derecha).

La primera representación de Osiris es incompleta, ya que aparece en un fragmento del templo alto del faraón Dyedkara Isesi; el dios aparece como una figura masculina con una larga peluca divina.

Otro de los testimonios arqueológicos más antiguos es una inscripción en la que figura el nombre de Osiris en el dintel de la tumba del sumo sacerdote de Ptah Ptahchepses, que murió bajo el reinado del faraón Nyuserra. Descubierto en Saqqara, la gran necrópolis de Menfis, el dintel se conserva en el Museo Británico de Londres.

Los Textos de las Pirámides, que contienen letanías y encantamientos recitados durante las ceremonias funerarias reales, grabados en las paredes de las cámaras funerarias del faraón Unis, último miembro de la dinastía V, no permiten asegurar dónde y cuándo apareció el culto a Osiris, sin embargo, el Capítulo 219 hace referencia a diversos lugares de culto ubicados en varias ciudades del valle del Nilo, incluidas Heliópolis, Busiris, Buto, Menfis y Hermópolis Magna. Sorprendentemente Abidos no se menciona en esta lista. El culto a Osiris fue introducido en esta ciudad durante la dinastía V y era el lugar de peregrinación osírica más importante del Imperio Medio de Egipto; los Textos de las Pirámides mencionan que el cuerpo del dios asesinado fue encontrado cerca de las orillas del Nilo en Nedit (o Gehesti), un territorio cerca de Abidos. (…) Ver más: Este enlace. Osiris.

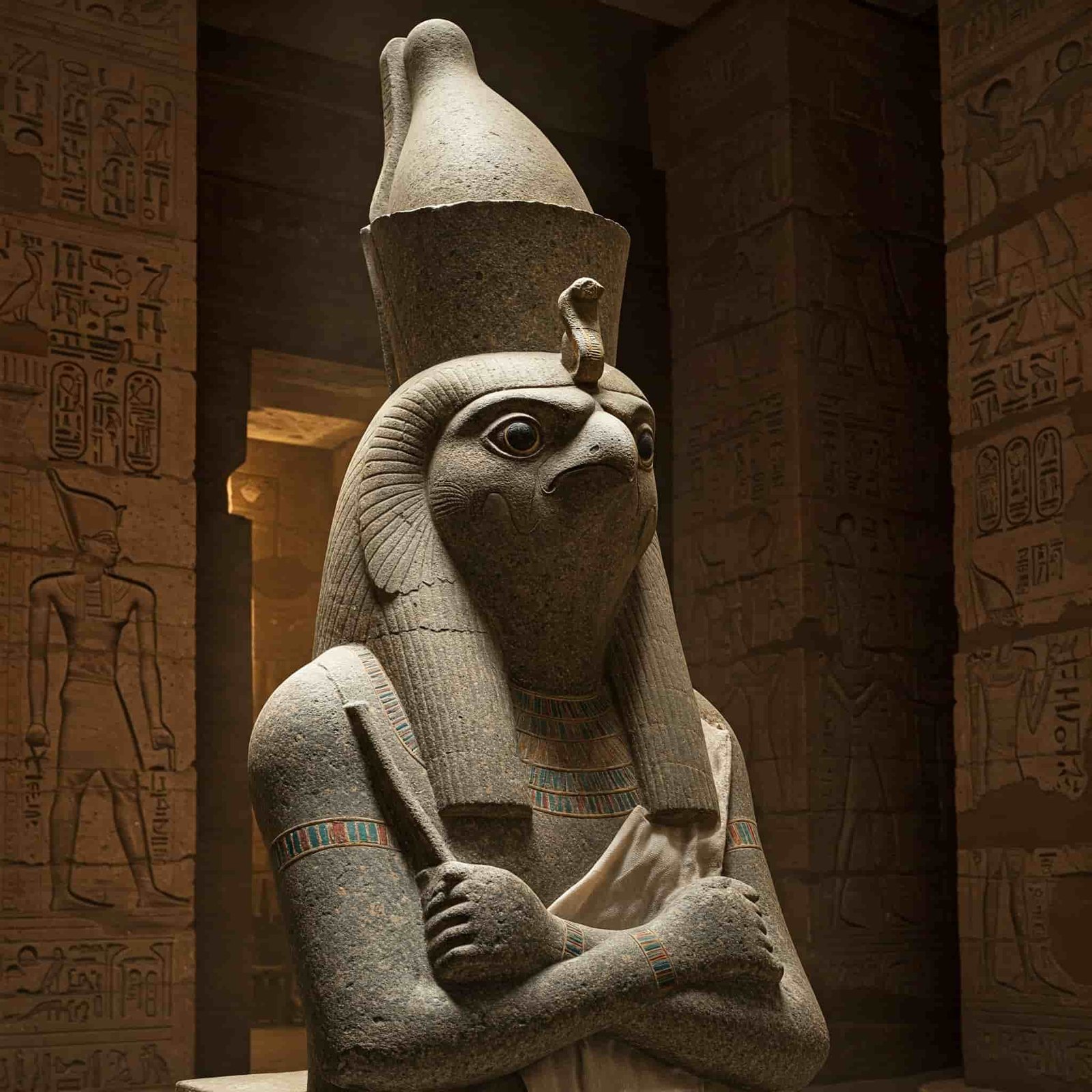

Horus

Horus («halcón»; también «el elevado», «el distante») es una de las más importantes deidades del antiguo Egipto, que desempeñaba numerosas funciones, de manera más notable como dios de la realeza y del cielo en la mitología egipcia, así como de la guerra y de la caza. (Ver ref. B., Redford, Donald (2003, ©2002). The Oxford essential guide to Egyptian mythology. Berkley Books. ).

A veces se le consideraba como el iniciador de la civilización egipcia. Fue venerado al menos desde el Egipto prehistórico tardío hasta el Reino Ptolemaico y el Egipto romano. La historia registra diferentes formas de Horus, que los egiptólogos consideran dioses distintos. (Ver ref.Meltzer, Edmund S. (2003). Horus. En Donald B. Redford (ed.), The Oxford Guide: Essential Guide to Egyptian Mythology (pp. 164–168), Berkley, 2003).

Estas diversas formas pueden ser diferentes manifestaciones de una misma deidad con múltiples capas en las que se enfatizan ciertos atributos o relaciones sincréticas, no necesariamente opuestas, sino complementarias entre sí, en consonancia con la forma en que los antiguos egipcios veían las múltiples facetas de la realidad. (Ver ref: The Oxford Guide: Essential Guide to Egyptian Mythology», Edited by Donald B. Redford, p106 & p165, Berkley, 2003.).

A menudo se le representaba como un halcón coronado con el pschent, probablemente un halcón lanario o un halcón peregrino, o como un hombre hieracocéfalo (es decir, con cabeza de halcón). (Wilkinson, Richard H. (2003). The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt. Thames & Hudson. p. 202.).

Su nombre egipcio era Hor (Ḥr), también denominado Heru o Har; Horus es su nombre helenizado (Ώρος). (Ver ref. J. Hill (2008). Ancient Egypt online, ed. «Horus».). Claudio Eliano escribió que los egipcios llamaban «Horus» en su propia lengua al dios Apolo en el panteón griego. (Ver otra ref.«Eliano, Características de los animales, 10.14»). Sin embargo, Plutarco, profundizando en la misma tradición relatada por los griegos, especificó que el «Horus» que los egipcios equiparaban con el Apolo griego era en realidad «Horus el Viejo», que es distinto de Horus el hijo de Osiris e Isis (lo que lo convertiría en «Horus el Joven»). Plutarco – Moralia, De Iside et Osiride (Isis y Osiris), 12. (356A).

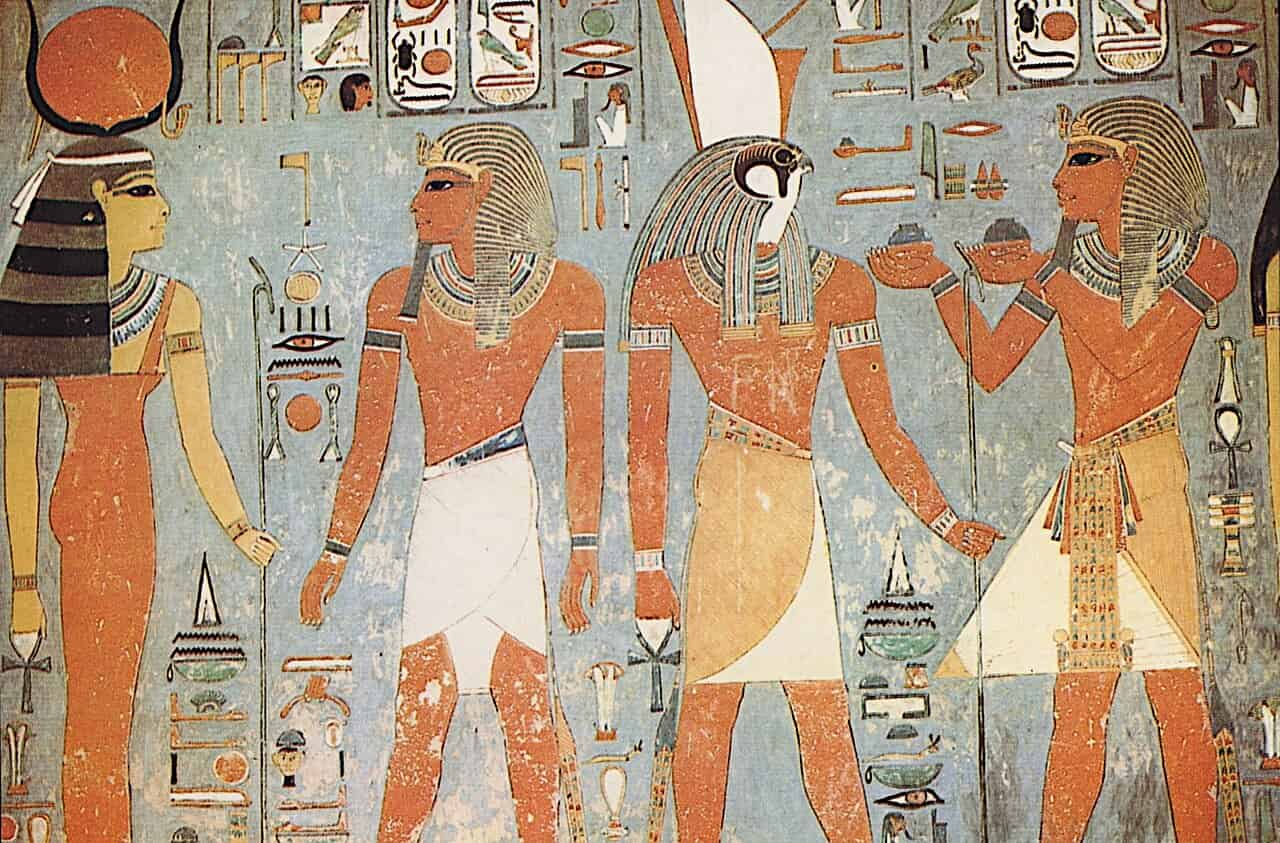

Estatua de Horus y Seth colocando la corona del Alto Egipto en la cabeza de Ramsés III. XX dinastía, principios del siglo XII antes de Cristo. User: A. Parrot – Trabajo propio. CC0. Original file (2,248 × 4,000 pixels).

Horus: el dios halcón y protector de la realeza

Horus es uno de los dioses más antiguos y centrales del panteón egipcio, y ya en el Periodo Arcaico su figura ocupa un lugar privilegiado como símbolo de la monarquía divina y del orden triunfante. Su culto está atestiguado desde los primeros momentos de la historia egipcia escrita y su iconografía, en forma de halcón, aparece con fuerza en la vida política, religiosa y artística del Egipto temprano.

En esta etapa, Horus no es aún el protagonista del mito completamente desarrollado que lo enfrentará a Seth por la venganza de Osiris, pero sí representa ya la figura del soberano victorioso y celestial. En los relieves y objetos ceremoniales del Periodo Arcaico, como la célebre Paleta de Narmer, encontramos representaciones en las que Horus aparece como fuerza tutelar del rey, a menudo figurado como un halcón posado sobre un enemigo vencido o sujetando una cabeza humana atada a una cuerda. Esto expresa la fusión entre el monarca terrenal y el dios celeste: el faraón es Horus viviente en la tierra.

Desde muy temprano, los reyes egipcios adoptaron un “Nombre de Horus”, el primero de los cinco nombres oficiales del protocolo real. Este nombre se escribía en un “serej”, una especie de fachada de palacio rematada por la figura del halcón, y era usado para dejar constancia de la divinidad del monarca y su derecho a gobernar. Así, cada rey era la encarnación de Horus en vida, y a su muerte, al convertirse en Osiris, su sucesor ocupaba el rol de nuevo Horus. Esta alternancia simbólica entre Horus y Osiris será una de las columnas del pensamiento religioso egipcio.

Horus estaba asociado principalmente al cielo, al sol y a la realeza. Sus ojos simbolizaban al sol (el derecho) y a la luna (el izquierdo), y de ahí nace el poderoso símbolo del “Ojo de Horus” o udjat, que representaba protección, salud, totalidad y poder restaurador. Este símbolo, aunque plenamente desarrollado más adelante, ya tenía raíces en este periodo inicial como amuleto de poder y resguardo mágico.

Existen diversas formas de Horus en las tradiciones locales, lo que demuestra su origen territorial diverso antes de ser asimilado como deidad nacional. En el Alto Egipto se le adoraba como Horus de Nekhen (Hieracómpolis), una de las primeras capitales del reino. Con el tiempo, sus diferentes manifestaciones —como Horus el Anciano, Horus Behedety o Haroeris— serían integradas en un mismo marco teológico.

En el Periodo Arcaico, Horus representa la legitimidad, la victoria sobre el caos y la continuidad dinástica. Es un dios guerrero, solar y celeste, pero también una figura culturalmente sofisticada, que encarna la estabilidad del mundo egipcio frente a la fragmentación. Su vínculo estrechísimo con la monarquía será tan profundo que durante toda la historia faraónica el faraón será conocido como “Horus viviente”.

La forma más antigua de Horus de la que se tiene constancia es la deidad tutelar de Nejen (la «Ciudad del Halcón» o Hierakómpolis), en el Alto Egipto, que es el primer dios nacional del que se tenga conocimiento, específicamente relacionado con el faraón gobernante, que con el tiempo llegó a ser considerado como una manifestación de Horus en vida y de Osiris en la muerte. Desde el principio, Horus estuvo estrechamente asociado a la monarquía faraónica como dios protector y dinástico. Los seguidores de Horus son, pues, los primeros soberanos que se pusieron bajo su obediencia. A principios del periodo histórico, el halcón sagrado aparece en la paleta del rey Narmer y, a partir de entonces, se asocia constantemente con el poder real.

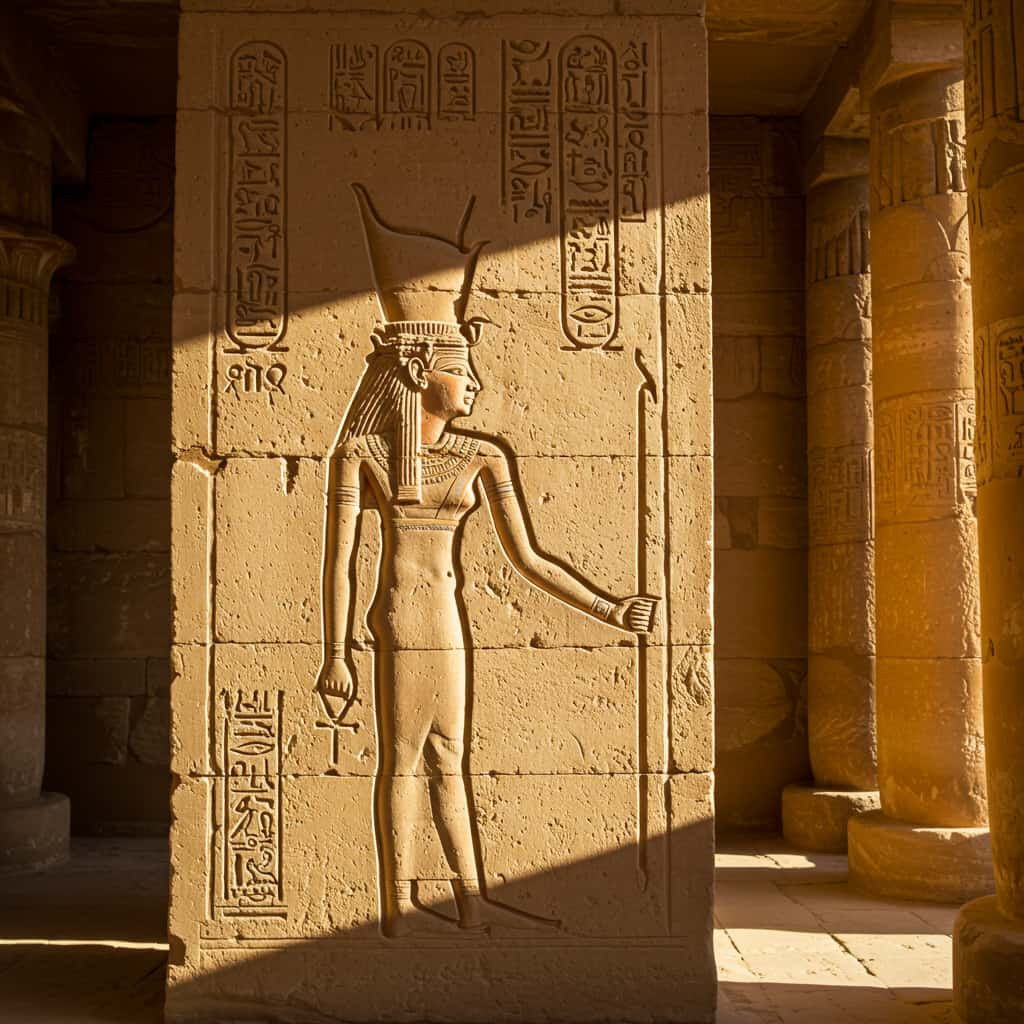

Relieve parietal de Her-ur en el templo de Edfu, Egipto. (Foto: I, Rémih). CC BY-SA 3.0. Máx. tamaño.

La relación familiar más comúnmente encontrada describe a Horus como hijo de la diosa Isis y el dios de la resurrección Osiris, y desempeña un papel clave en el mito de Osiris como heredero de Osiris y rival de Seth, el asesino y hermano de Osiris. En otra tradición, Hathor es considerada su madre y a veces su esposa. En el mito más arcaico, Horus y Seth forman una pareja divina caracterizada por la rivalidad, en la que cada uno hiere al otro. De este enfrentamiento surgió Thot, el dios de la Luna, considerado hijo común de ambos. Hacia finales del Reino Antiguo, este mito fue reinterpretado por los sacerdotes de Heliópolis integrando el personaje de Osiris, arquetipo del faraón muerto divinizado. Esta nueva teología marca la aparición del mito osiríaco en el que Horus se presenta como el hijo póstumo de Osiris nacido de los trabajos mágicos de Isis, su madre. En este contexto, Horus desempeña un papel fundamental. Como hijo bondadoso, lucha contra su tío Seth, el asesino de su padre, lo derrota y lo captura. Con Seth humillado, Horus es coronado faraón de Egipto y su padre entronizado como rey del más allá. Sin embargo, antes de poder luchar enérgicamente contra su tío, Horus no es más que un ser enclenque. Como dios-niño (Harpócrates), Horus es el arquetipo de niño pequeño sometido a todos los peligros de la vida. Estuvo a punto de morir en varias ocasiones, pero también es el niño que siempre supera las dificultades de la vida. Como tal, es un dios sanador y salvador muy eficaz contra las fuerzas hostiles.

Horus y los faraones. Desconocido – The pharaoh with Horus and Hathor. From the tomb of Horemheb/Haremhab in the Valley of the Kings, Egypt. Scan of a postcard. Dominio público. Original file (1,536 × 1,012 pixels).

Además de sus rasgos dinásticos y reales, Horus es una deidad cósmica, un ser fabuloso cuyos dos ojos son el Sol y la Luna. El ojo izquierdo de Horus, u Ojo de Udyat, es un poderoso símbolo asociado a las ofrendas funerarias, a Thot, a la Luna y a sus fases. Este ojo, herido por Seth y curado por Thot, es la estrella nocturna que desaparece y reaparece constantemente en el cielo. Constantemente regenerada, la Luna es la mise en abyme de un renacimiento para todos los muertos egipcios.

En sus múltiples aspectos, Horus es venerado en todas las regiones egipcias. En el Templo de Edfu, uno de los templos ptolemaicos más bellos, el dios recibe la visita anual de la estatua de la diosa Hathor de Dendera y forma, con Harsomtus, una tríada divina. En Kom Ombo, Horus el Viejo (Haroeris) está asociado a Sobek, el dios cocodrilo. Con tal renombre, el culto a Horus se exportó fuera de Egipto, más concretamente a Nubia. A partir del periodo tardío, gracias a los cultos isíacos, la figura de Harpócrates se hizo muy popular en toda la cuenca mediterránea bajo la influencia helenística y luego romana.

Horus, en su templo de Edfu, con forma de halcón. Steve F-E-Cameron (User:Merlin-UK) – Trabajo propio. CC BY-SA 3.0. Original file (1,664 × 2,496 pixels).

Horus es una de las deidades egipcias más antiguas. Sus orígenes se pierden en las brumas de la prehistoria africana. Al igual que las demás deidades principales del panteón egipcio, está presente en la iconografía ya en el cuarto milenio a. C. En el antiguo Egipto coexistieron varias especies de halcones. Como las representaciones del pájaro de Horus suelen ser muy estilizadas, resulta bastante difícil identificarlo formalmente con una especie concreta. Sin embargo, parece que se puede ver una imagen del halcón peregrino (Falco peregrinus). Esta rapaz de tamaño mediano y llamada penetrante es conocida por su rápida caída en picado desde el cielo sobre sus pequeñas presas terrestres. Este halcón tiene además la particularidad de tener plumas oscuras bajo los ojos que forman una especie de media luna. Esta marca distintiva recuerda el diseño del ojo de Udyat asociado a Horus y a los demás dioses hieracocefálicos.

Horus era ya conocido en el periodo predinástico. Era un dios vinculado a la realeza que tutelaba a los monarcas tinitas, cuyo centro de culto era Hieracómpolis (o «ciudad del halcón» como los griegos llamaban a Nejen). Desde el Imperio Antiguo, el faraón es la manifestación de Horus en la tierra, aunque al morir se convertirá en Osiris, y formará parte del dios creador Ra. Durante el Imperio Nuevo se le asoció al dios Ra, como Ra-Horajti. Forma parte troncal de la Gran Enéada. Forma parte de la tríada osiriaca: Osiris, Isis y Horus.

El panteón egipcio cuenta con un gran número de dioses halcón; Socar, Sopdu, Hemen, Haurón (Horón), Dedun y Hormerty. Sin embargo, Horus y sus múltiples formas ocupan el primer lugar. Como dios polifacético, los mitos que le conciernen están entrelazados. Sin embargo, es posible distinguir dos aspectos principales: una forma juvenil y una forma adulta. En su plena potencia guerrera y madurez sexual, Horus es Horajti, el sol en su cenit. En Heliópolis, como tal, es adorado simultáneamente con Ra. En los Textos de las Pirámides, el faraón fallecido resucita bajo la apariencia de un halcón solar. En un sincretismo común en la religión egipcia, Horajti se fusiona con el demiurgo heliopolitano, bajo la forma de Ra-Horajty. En Edfu, es Hor-Behedety, el sol alado de los tiempos primordiales. En Kom Ombo, es Horus el Viejo (Haroëris), un dios celeste imaginado como un inmenso halcón cuyos ojos son el Sol y la Luna. Cuando estos astros están ausentes del cielo, se dice que este Horus está ciego. En Nejen (Hieracómpolis), la capital de los primeros faraones, este halcón celeste es Hor-Nejeni, cuyos aspectos guerrero y real son muy pronunciados

Horus y el faraón

Los Textos de las Pirámides (c. 2400-2300 a. C.) describen la naturaleza del faraón en diferentes personajes como Horus y Osiris. El faraón como Horus en vida se convirtió en el faraón como Osiris en la muerte, donde se unió a los demás dioses. Nuevas encarnaciones de Horus sucedieron al difunto faraón en la tierra en forma de nuevos faraones.

El linaje de Horus, producto eventual de las uniones entre los hijos de Atum, pudo haber sido un medio para explicar y justificar el poder faraónico. Los dioses producidos por Atum eran todos representantes de las fuerzas cósmicas y terrestres en la vida egipcia. Al identificar a Horus como el descendiente de estas fuerzas, luego identificándolo con Atum mismo y finalmente identificando al faraón con Horus, el faraón teológicamente tenía dominio sobre todo el mundo.

Además de sus rasgos dinásticos y reales, Horus es una deidad cósmica, un ser fabuloso cuyos dos ojos son el Sol y la Luna. El ojo izquierdo de Horus, u Ojo de Udyat, es un poderoso símbolo asociado a las ofrendas funerarias, a Thot, a la Luna y a sus fases. Este ojo, herido por Seth y curado por Thot, es la estrella nocturna que desaparece y reaparece constantemente en el cielo. Constantemente regenerada, la Luna es la mise en abyme de un renacimiento para todos los muertos egipcios.

En sus múltiples aspectos, Horus es venerado en todas las regiones egipcias. En el Templo de Edfu, uno de los templos ptolemaicos más bellos, el dios recibe la visita anual de la estatua de la diosa Hathor de Dendera y forma, con Harsomtus, una tríada divina. En Kom Ombo, Horus el Viejo (Haroeris) está asociado a Sobek, el dios cocodrilo. Con tal renombre, el culto a Horus se exportó fuera de Egipto, más concretamente a Nubia. A partir del periodo tardío, gracias a los cultos isíacos, la figura de Harpócrates se hizo muy popular en toda la cuenca mediterránea bajo la influencia helenística y luego romana.

Templo de Edfu

El Templo de Edfu es un templo de Antiguo Egipto ubicado en la ribera occidental del Nilo en la ciudad de Edfu que durante el periodo grecorromano fue conocida como Apolinópolis Magna, dedicada al dios de los dioses, Horus-Apolo. (ver ref.David, Rosalie. Discovering Ancient Egypt, Facts on File, 1993. p.99). Es el segundo templo más grande de Egipto después de Karnak y uno de los mejor conservados. El templo, dedicado al dios halcón Horus, fue construido durante el periodo helenístico entre 237 y 57 a. C. Las inscripciones en sus paredes proporcionan información importante sobre el lenguaje, la mitología y la religión durante el mundo grecorromano en Antiguo Egipto. En particular, sus textos inscritos sobre la construcción del templo «proveen detalles de su construcción y también conservan información sobre la interpretación mítica de este y otros templos como la Isla de la Creación». También existen «escenarios e inscripciones importantes del Drama Sagrado que relacionaron el conflicto antiquísimo entre Horus y Seth». Fueron traducidos por el Proyecto-Edfu alemán.

Fachada del templo de Edfu y planta del templo de Khonsu (grabado alemán de 1891). Foto: Immanuel Giel. Dominio Público.

Templo de Horus en Edfu. Patio. Atribución autor foto: Néfermaât (user). Original file (1,516 × 1,009 pixels).

Columnas del patio del Templo de Edfu. User: Néfermaât. Original file (1,009 × 1,516 pixels). CC BY-SA 2.5.

Templo de Horus en Edfu. Pilonos. Foto: Steve F-E-Cameron (User: Merlin-UK) – CC BY-SA 3.0. Original file (2,496 × 1,664 pixels,).

Conflictos entre Horus y Seth: el mito del poder y el equilibrio

El enfrentamiento mítico entre Horus y Seth es uno de los relatos fundacionales más importantes de la religión egipcia. Aunque su versión más completa se desarrollará en épocas posteriores —particularmente durante el Imperio Nuevo—, sus raíces simbólicas y políticas ya están presentes en el Periodo Arcaico, reflejando tensiones profundas entre orden y caos, legitimidad y usurpación, norte y sur, luz y oscuridad. Este mito no solo narra una lucha entre dioses, sino que funciona como una metáfora de la construcción del poder en Egipto y del principio que sostiene el universo: la maat.

Orígenes simbólicos del conflicto

En las versiones más tempranas del mito, Horus representa al hijo legítimo de Osiris, el heredero natural del trono, mientras que Seth encarna la fuerza bruta, el desorden, el desierto, y la transgresión del orden cósmico. Tras el asesinato de Osiris a manos de su hermano Seth, el joven Horus se convierte en el defensor de la justicia y el vengador de su padre. La historia gira en torno a la disputa por el trono de Egipto, que ambos reclaman: Horus como hijo y heredero, Seth como hermano mayor del difunto rey y señor de las tierras áridas.

Durante el Periodo Arcaico, esta confrontación no está aún narrada con todos los detalles posteriores, pero sus implicaciones están muy presentes en la ideología política y religiosa. La unificación del Alto y el Bajo Egipto —proceso histórico que marca esta etapa— se mitologiza a través de este enfrentamiento. Horus, identificado con el Alto Egipto, y Seth, vinculado al Bajo Egipto, personifican las dos mitades del país. La victoria de Horus sobre Seth, al final del mito, representa la consolidación de un poder legítimo y unificado bajo el faraón, que será considerado sucesor de Horus.

Una lucha con múltiples formas

La lucha entre Horus y Seth, tal como se narra más adelante en los Textos de las Pirámides y otros escritos religiosos, es prolongada, compleja y llena de episodios simbólicos. Incluye duelos físicos, juicios ante los dioses, transformaciones mágicas y pruebas de fuerza y astucia. A través de estas pruebas, los dioses evalúan quién es más digno de reinar. En uno de los pasajes más curiosos, Seth intenta deshonrar a Horus mediante una agresión sexual, lo que introduce una dimensión de humillación, dominación y reivindicación que va mucho más allá de lo meramente físico.

Este conflicto tiene también una dimensión cósmica: representa la lucha eterna entre el orden (Horus) y el caos (Seth), que se actualiza cada día con la salida del sol. En algunas versiones, Seth es incluso necesario para ayudar a Ra en su barca solar a derrotar a Apofis, el gran enemigo del universo, lo que demuestra su naturaleza ambivalente. No es simplemente un dios malvado, sino una fuerza que, si es dominada y encauzada, puede colaborar con el equilibrio del cosmos.

Proyección política del mito

En el contexto del Periodo Arcaico, este conflicto sirve también como base mítica para justificar el poder del faraón. Cada nuevo rey se presenta como el Horus triunfante, heredero de un linaje divino que ha vencido al desorden. El mito otorga legitimidad al monarca y presenta su gobierno no como una imposición humana, sino como la continuación del plan cósmico establecido por los dioses.

En algunos reinados, especialmente cuando hubo disputas sucesorias o fragmentación política, la figura de Seth podía ser incluso reivindicada, como ocurrió más tarde en la Dinastía XIX con el faraón Seti I (“el hombre de Seth”). Esto demuestra que el mito era lo bastante flexible como para adaptarse a distintas lecturas políticas.

El juicio divino: restauración de la maat

La disputa entre Horus y Seth culmina finalmente en un juicio presidido por los grandes dioses, como Ra, Thot y Osiris desde el inframundo. Tras largas deliberaciones y tensiones, se proclama la victoria de Horus, y Seth es relegado, castigado o convertido en protector de ciertos espacios liminales, como el desierto o las fronteras. Este desenlace no solo pone fin al conflicto, sino que restaura el equilibrio cósmico (maat), fundamento indispensable del orden egipcio.

Así, el mito de Horus y Seth es una narración de conflicto, justicia y reconciliación, donde la violencia se transforma en derecho, y el poder se legitima a través del sufrimiento, la prueba y la sanción divina. En el Periodo Arcaico, esta estructura narrativa ya funcionaba como modelo ideológico que articulaba el relato del poder faraónico y reforzaba el papel del rey como defensor del orden universal.

Su madre, Isis, le dijo a Horus que protegiera al pueblo de Egipto de Seth, el dios del desierto, que había matado al padre de Horus, Osiris.Horus tuvo muchas batallas con Seth, no sólo para vengar a su padre, sino para elegir al legítimo gobernante de Egipto. En estas batallas, Horus fue asociado con el Bajo Egipto y se convirtió en su patrono.

(Ver ref. «The Goddesses and Gods of Ancient Egypt»).

Según Las contiendas de Horus y Seth, Seth intenta demostrar su dominio seduciendo a Horus y manteniendo relaciones sexuales con él. Sin embargo, Horus se mete la mano entre los muslos y atrapa el semen de Seth, arrojándolo después al río para que no se diga que ha sido inseminado por Seth. Horus (o la misma Isis en algunas versiones) esparce entonces deliberadamente su semen sobre una lechuga, que era la comida favorita de Seth. Una vez que Seth comió la lechuga, acudieron a los dioses para intentar zanjar la discusión sobre el gobierno de Egipto. Los dioses escucharon primero la afirmación de Seth de dominar sobre Horus, e invocaron a su semen, pero éste respondió desde el río, invalidando su pretensión. Luego, los dioses escucharon la afirmación de Horus de haber dominado a Seth, y llamaron a su semen, y éste respondió desde el interior de Seth.

(Ver ref. Scott David Foutz. «Theology WebSite: Etext Index: Egyptian Myth: The 80 Years of Contention Between Horus and Seth»), y (Fleming, Fergus, and Alan Lothian. The Way to Eternity: Egyptian Myth. Duncan Baird Publishers, 1997.)

Horus y Set unen el Alto y el Bajo Egipto. Foto: User: Soutekh67. Creative Commons.

Sin embargo, Seth seguía negándose a ceder, y los demás dioses se estaban cansando de más de ochenta años de luchas y desafíos. Horus y Seth se retaron a una carrera de barcas, cada uno en una barca de piedra. Horus y Seth aceptaron, y la carrera comenzó, pero Horus tenía ventaja: su barca estaba hecha de madera pintada para que pareciera piedra, en lugar de piedra de verdad. La barca de Set, al ser de piedra pesada, se hundió, pero la de Horus no. Horus ganó entonces la carrera, y Seth se retiró y dio oficialmente a Horus el trono de Egipto. Al convertirse en rey tras la derrota de Seth, Horus ofrece ofrendas a su difunto padre Osiris, reviviéndolo y manteniéndolo en la otra vida. Tras el Reino Nuevo, Seth seguía siendo considerado el señor del desierto y sus oasis.

(Ref: te Velde, Herman (1967). Seth, God of Confusion: A Study of His Role in Egyptian Mythology and Religion. Probleme der Ägyptologie 6 (en inglés) (2nd edición).

En muchas versiones de la historia, Horus y Seth se reparten el reino. Esta división puede equipararse a cualquiera de las diversas dualidades fundamentales que los egipcios veían en su mundo. Horus puede recibir las tierras fértiles alrededor del Nilo, el núcleo de la civilización egipcia, en cuyo caso Seth toma el desierto estéril o las tierras extranjeras que se asocian con él, u Horus puede gobernar la tierra mientras Seth mora en el cielo, o cada dios puede tomar una de las dos mitades tradicionales del país, el Alto y el Bajo Egipto, en cuyo caso cualquiera de los dos dioses puede estar relacionado con cualquiera de las dos regiones. Sin embargo, en la teología menfita, Geb, como juez, primero reparte el reino entre los reclamantes y luego cambia de opinión, otorgando el control exclusivo a Horus. En esta unión pacífica, Horus y Seth se reconcilian, y las dualidades que representan se han resuelto en un todo unido. Mediante esta resolución, se restablece el orden tras el tumultuoso conflicto.

Un Ojo de Horus personificado ofrece incienso al dios entronizado Osiris en una pintura de la tumba de Pashedu, siglo XIII a. C. Original file (2,288 × 1,728 pixels, file size: 1.27 MB). Fuente: Wilkinson, 1992, pp. 42–43.

Los egiptólogos han intentado a menudo relacionar el conflicto entre los dos dioses con acontecimientos políticos de los inicios de la historia o la prehistoria de Egipto. Los casos en que los combatientes se dividen el reino, y la frecuente asociación del binomio Horus y Seth con la unión del Alto y Bajo Egipto, sugieren que las dos deidades representan algún tipo de división dentro del país.

La tradición egipcia y la evidencia arqueológica indican que Egipto estaba unificado al principio de su historia, cuando un reino del Alto Egipto, en el sur, conquistó el Bajo Egipto en el norte. Los gobernantes del Alto Egipto se autodenominaron «seguidores de Horus», y Horus se convirtió en la deidad tutelar del sistema político unificado y de sus reyes. Sin embargo, Horus y Seth no pueden equipararse fácilmente con las dos mitades del país. Ambas deidades tenían varios centros de culto en cada región, y a menudo se asocia a Horus con el Bajo Egipto y a Set con el Alto Egipto. Otros acontecimientos también pueden haber afectado al mito.

Antes incluso de que el Alto Egipto tuviera un único gobernante, dos de sus principales ciudades eran Nejen, en el extremo sur, y Nagada, muchos kilómetros al norte. Se cree que los gobernantes de Nejen, donde Horus era la deidad patrona, unificaron el Alto Egipto, incluyendo Nagada, bajo su dominio. Seth estaba asociado con Nagada, por lo que es posible que el conflicto divino refleje vagamente una enemistad entre las ciudades en un pasado lejano. Mucho más tarde, a finales de la Segunda Dinastía (c. 2890-2686 a. C.), el faraón Seth-Peribsen utilizó el Set-animal para escribir su nombre del serej en lugar del jeroglífico del halcón que representaba a Horus.

Su sucesor Jasejemuy utilizó tanto Horus como Set en la escritura de su serej. Esta evidencia ha llevado a conjeturar que la Segunda Dinastía fue testigo de un enfrentamiento entre los seguidores del rey Horus y los adoradores de Seth liderados por Seth-Peribsen. La utilización por parte de Jasejemuy de los dos símbolos animales representaría entonces la reconciliación de las dos facciones, al igual que la resolución del mito. (Ref. Meltzer, en Redford, pp. 165–166). (…)

Conocido su culto desde la época predinástica, es probable que su culto tuviese origen en el delta del Nilo aunque fue venerado en todo Egipto con importantes templos en Hieracómpolis, Edfu y Letópolis.

Su culto se extendió por el Mediterráneo, como Harpócrates, vinculado a su madre, la diosa Isis. Destaca la veneración alcanzada en la Antigua Grecia, tanto en la forma de halcón, como de niño acompañado de Isis, o como amuleto protector relacionado con la divinidad, el llamado «Ojo de Horus«.