«Asamblea de consejo germánica. Relieve en la Columna de Marco Aurelio en Roma. Escaneo de libro por Wolpertinger – Licencia: dominio público. Derechos de protección vencidos. Imagen alternativa.»

Este texto describe la escena representada en el relieve, que muestra una reunión o consejo de líderes germánicos, posiblemente en el contexto de las guerras marcomanas contra Roma. Además, indica que la imagen es un escaneo de un libro realizado por un usuario llamado Wolpertinger y que se encuentra en el dominio público, por lo que puede usarse libremente.

Introducción

Son los pueblos germánicos pueblos Celtas ?.

Relación entre Celtas y Germánicos.

Prehistoria. Edad de Bronce

Protohistoria y contacto con los Romanos

Las invasiones de pueblos germánicos. (S. III-V dC). Migraciones

Los reinos germánicos

La época franca

Etnónimo: Germano, Teutón, Alemán, Tudesco (deutsch).

Principales tribus germánicas: Suevos; Vándalos; Godos (Visigodos Ostrogodos); Francos; Alamanes; Anglos; Sajones y Jutos.

Cultura, arquitectura, orfebrería, sociedad y religión. Lengua y literatura. Arquitectura de los pueblos germánicos.

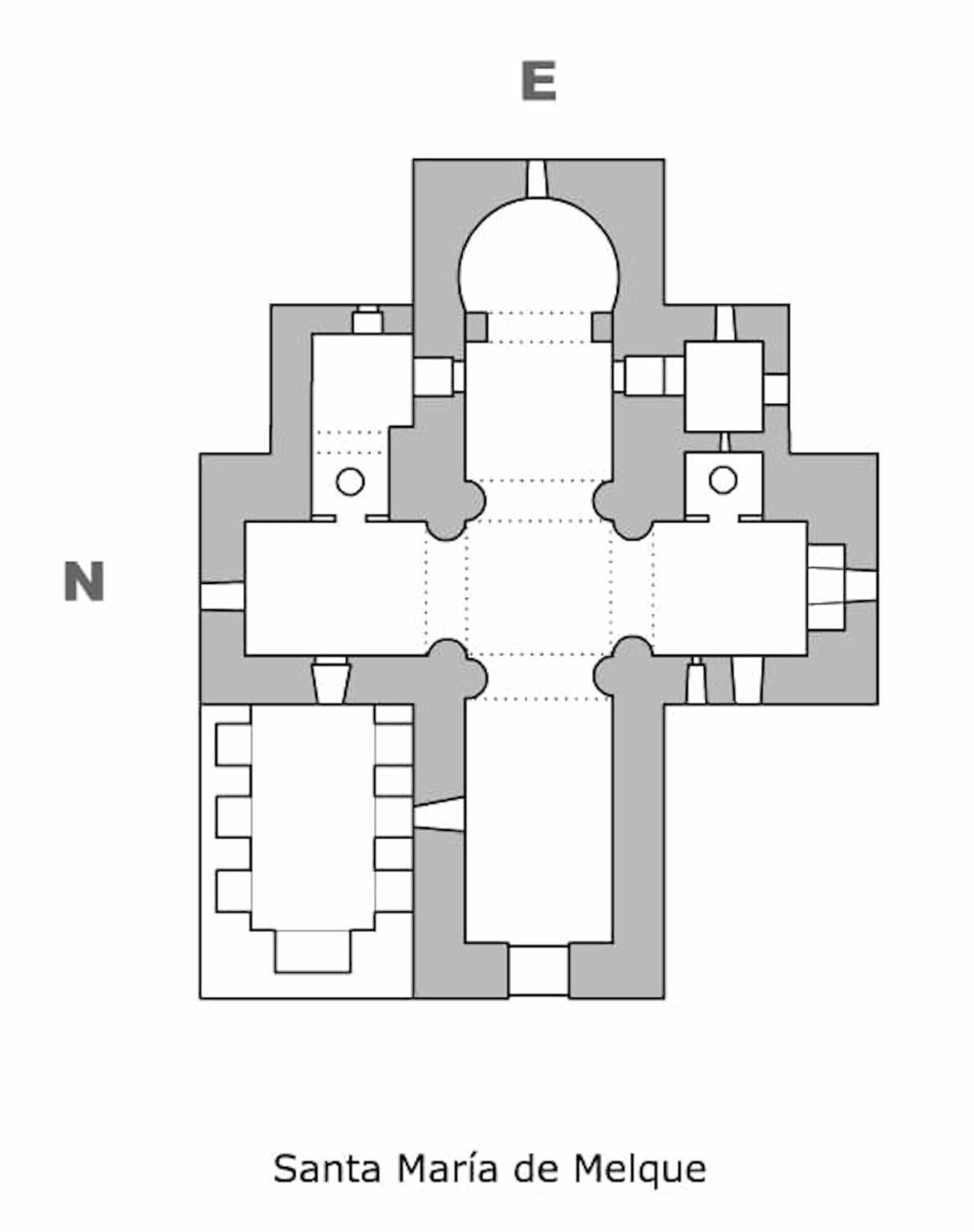

Ejemplos visigodos notables de arquitectura religiosa en España:

1- Iglesia de Santa María de Melque. San Martín de Montalbán, en la provincia de Toledo (España).

2- Iglesia visigoda de San Juan de Baños en la localidad de Baños de Cerrato. Fuente de San Juan.

3- La cripta de San Antolín.

4- El conjunto monumental de las iglesias de San Pedro de Tarrasa lo forman las iglesias románicas de San Pedro, San Miguel y Santa María.

5- La ermita de Santa María de Quintanilla de las Viñas, en el antiguo alfoz de Lara (Mambrillas de Lara, provincia de Burgos, Castilla y León, España).

6- Yacimiento de la ciudad visigoda de Recópolis.

Orfebrería germánica. «El tesoro de Guarrazar», un tesoro de orfebrería visigoda. Religión. Organización política y socioeconómica.

Germanismo, germanofilia y germanofobia

Documentales

Referencias bibliográficas

Los pueblos germánicos o germanos son un histórico grupo etnolingüístico de los pueblos originarios del norte de Europa que se identifican por el uso de las lenguas germánicas (un subgrupo de la familia lingüística indoeuropea que se diversificaron a partir de una lengua original —reconstruible como idioma protogermánico— en el transcurso de la Edad del Hierro).

En términos historiográficos son tanto un grupo de entre los pueblos prerromanos (en las zonas germanas al oeste del Rin —provincias de Germania Superior e Inferior— en que se estableció una fuerte presencia del Imperio romano y fueron romanizados) como un grupo de pueblos bárbaros (exteriores al limes del Imperio), situados al este del Rin y al norte del Danubio (Germania Magna); precisamente el que protagonizó las denominadas invasiones germánicas que provocaron la caída del Imperio romano de Occidente al instalarse en amplias zonas de este: suevos, vándalos, godos (visigodos y ostrogodos), francos, burgundios, turingios, alamanes, anglos, sajones, jutos, hérulos, rugios, lombardos, catos, téncteros, etcétera. Los vikingos protagonizaron posteriormente una nueva oleada expansiva desde Escandinavia (la zona originaria de todo este grupo de pueblos), que afectó a las costas atlánticas (normandos) y a las estepas rusas y Bizancio (varegos).

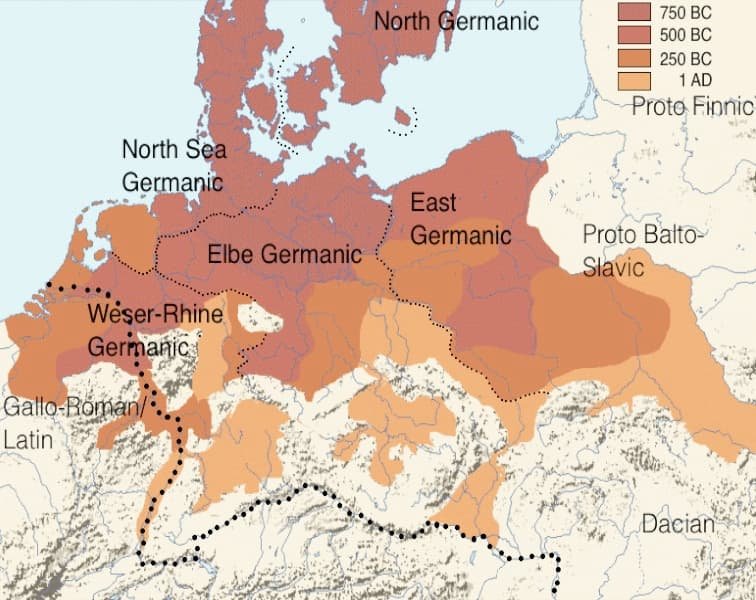

Grupos dialécticos germánicos en torno al año 1: Germánico septentrional, germánico del Mar del Norte, germánico del Elba, germánico del Wesser-Rin y germánico oriental. Autor: Varoon Arya. CC BY-SA 3.0.

Algunos pueblos germánicos como los francos y visigodos se fusionaron con la población romana dominante demográficamente en las zonas que ocuparon de Europa suroccidental (galo-romanos, hispano-romanos); mientras que otros se convirtieron en la base etnográfica de las actuales poblaciones de Europa central y noroccidental (escandinavos o nórdicos –la mayor parte de los países nórdicos: daneses, suecos, noruegos, islandeses, y los isleños de las Islas Feroe, con excepción de bálticos, fineses y lapones–, alemanes –en el sentido del ámbito lingüístico alemán, que incluye a los austríacos, dos tercios de los suizos y otros grupos de habla alemana de la Europa central y oriental desde Francia hasta el Cáucaso–, las poblaciones de habla neerlandesa –noroeste de Alemania, Países Bajos y norte de Bélgica– y anglosajones). En la Europa oriental los pueblos germánicos se vieron desplazados por otros (especialmente los pueblos eslavos y los magiares), para pasar posteriormente a protagonizar una nueva fase expansiva.

Las migraciones de los pueblos germánicos se extendieron por toda Europa durante la Antigüedad tardía (Völkerwanderung) y la Edad Media (Ostsiedlung). Estos términos historiográficos se concibieron y utilizaron de forma no neutral, sino como justificación del expansionismo alemán hacia el este en la Edad Contemporánea (Drang nach Osten).

También en el ámbito religioso se produjo una fusión de los elementos germánicos y romanos: algunos ya habían sido cristianizados bajo credo arriano en Oriente en el siglo IV, y otros continuaban con las religiones nórdicas tradicionales. La conversión al catolicismo de suevos, visigodos y francos en el siglo VI fue clave para su éxito en la formación de sus respectivos reinos germánicos. Hacia el siglo XI todos los pueblos germánicos, inclusive los escandinavos, estaban incluidos en el ámbito de la cristiandad latina.

Las lenguas germánicas se convirtieron en dominantes a lo largo de las fronteras romanas (Austria, Alemania, Países Bajos, Bélgica e Inglaterra), pero en el resto de las provincias romanas occidentales los germanos adoptaron el latín, que se estaba transformando en las diferentes lenguas romances. Actualmente, las lenguas germánicas se hablan en gran parte del mundo, representadas principalmente por el inglés, el alemán, el neerlandés, el afrikáans (hablado en Sudáfrica y Namibia) y las lenguas escandinavas.

Germania Magna (o Gran Germania) fue el nombre que los romanos dieron a los territorios situados al este del río Rin y al norte del Danubio, es decir, las tierras habitadas por los pueblos germánicos que no fueron conquistadas y romanizadas. No debe confundirse con las provincias romanas de Germania Inferior y Germania Superior, que sí formaban parte del Imperio.

El término limes germánico hace referencia a las fronteras fortificadas que Roma estableció para defenderse de los ataques de las tribus germánicas. Este limes no abarcaba toda Germania Magna, sino que marcaba el límite entre las provincias romanas y los territorios bárbaros.

En resumen, Germania Magna no fue un nombre atribuido al limes, sino que designaba toda la región germánica no sometida por Roma. El limes germánico era la frontera defensiva que separaba el Imperio Romano de esa gran región.

El nombre latino Germania significa tierra del Germani, pero la etimología del nombre Germani en sí misma es incierta. Durante la guerra de las Galias del siglo I a. C., el general romano Julio César se encontró con pueblos originarios de allende el Rin. Se refirió a estas personas como Germani y sus tierras más allá del Rin como Germania. En los años siguientes, el emperador romano Augusto trató de expandir su imperio más allá del Rin, hacia el Elba, pero estos esfuerzos quedaron frenados por la derrota romana en la batalla del bosque de Teutoburgo el 9 d. C ante el caudillo germano Arminio. Las prósperas provincias de Germania Superior y Germania Inferior, a veces denominadas colectivamente como Germania romana, se extendieron posteriormente al noreste de la Galia, mientras que los territorios más allá del Rin permanecieron independientes del control romano, aunque irónicamente pasarían a ser «romanos» al ser incorporados al renacido Imperio romano de Occidente creado por Carlomagno, que al dividirse, su parte oriental será el Reino de Germania.

El germano suplicante, estatuilla votiva de época romana. Bullenwächter. CC BY 3.0.

Figura de bronce romano, descubierta en la Biblioteca Nacional de París, Francia, a finales del siglo XIX. El germano lleva un peinado típico con nudo suevo y un manto característico. Bibliothèque Nationale de France, París, Cabinet des Bédailles, Inventario No. 915. Fechado entre la segunda mitad del siglo I y la primera mitad del siglo II d.C. La historia de la interpretación de la figura tras su descubrimiento es interesante, ya que refleja el nacionalismo emergente de la época. La interpretación francesa fue la de un noble germánico en un gesto de sumisión, pidiendo a un legionario romano que le perdonara la vida. La interpretación alemana fue la de un “germano orante” (Betender Germane). Autores más recientes tienden a favorecer la visión “francesa”, ya que se trata de una obra de arte romana, cuyo contexto perdido presumiblemente no representaba costumbres religiosas germánicas, sino una escena de victoria del ejército romano sobre los guerreros de las tribus germánicas (Heinz Demisch, Erhobene Hände: Geschichte einer Gebärde in der bildenden Kunst, 1984, p. 167).

Germania Magna es un término de gran relevancia en la historiografía del Imperio Romano y de la Europa antigua, ya que designa la vasta región situada al este del río Rin y al norte del Danubio, habitada por una diversidad de pueblos germánicos que, en su mayoría, no fueron incorporados al entramado imperial. Este nombre, empleado por los romanos para referirse a aquellas tierras que permanecían ajenas a su dominio, se erige como símbolo de la frontera entre la civilización romana y el mundo que ellos consideraban bárbaro. A diferencia de las provincias romanizadas de Germania Superior y Germania Inferior, que se integraban administrativamente al Imperio y gozaban de cierto grado de romanización, Germania Magna abarcaba territorios donde se preservaban costumbres, estructuras sociales y sistemas políticos propios de las tribus germánicas, las cuales mantenían una organización y una identidad diferenciadas.

En este contexto, el concepto de limes germánico adquiere una importancia particular. El limes era una serie de fortificaciones, barreras naturales y estructuras defensivas erigidas por el Imperio Romano para delimitar y proteger sus fronteras de las incursiones de estos pueblos. Se trataba de una línea viva de contacto y, a la vez, de separación, que representaba el límite físico y simbólico entre el orden romano y la aparente anarquía de las tribus germánicas. Este sistema defensivo no pretendía conquistar o romanizar Germania Magna, sino más bien contener las amenazas y controlar los movimientos de aquellos que, con frecuencia, se aventuraban en territorio imperial.

La relación entre Germania Magna y el limes germánico encierra, por tanto, la dualidad de una frontera dinámica, en la que confluyen la estabilidad del poder imperial y la flexibilidad de las sociedades germánicas. Por un lado, mientras el Imperio se esforzaba por consolidar su hegemonía y preservar su cultura, por otro, las tribus de Germania Magna desarrollaban sus propios sistemas de organización y liderazgo, que posteriormente desembocarían en la formación de reinos germánicos en el periodo de transición de la Antigüedad a la Edad Media. Esta coexistencia de dos mundos, en apariencia antagónicos, pero en constante interacción, constituye uno de los capítulos más interesantes y complejos de la historia europea.

El estudio de Germania Magna y del limes germánico nos invita a reflexionar sobre los procesos de choque cultural, adaptación y transformación que marcaron el final de la Antigüedad. Estos conceptos no solo ilustran la manera en que se configuraron las fronteras geopolíticas del mundo romano, sino también cómo el encuentro entre civilizaciones dio lugar a una nueva era, en la que los pueblos germánicos jugaron un papel determinante en la construcción de la Europa medieval. La comprensión de estos fenómenos es esencial para apreciar la complejidad de la evolución histórica y el legado de las civilizaciones antiguas en el mundo moderno.

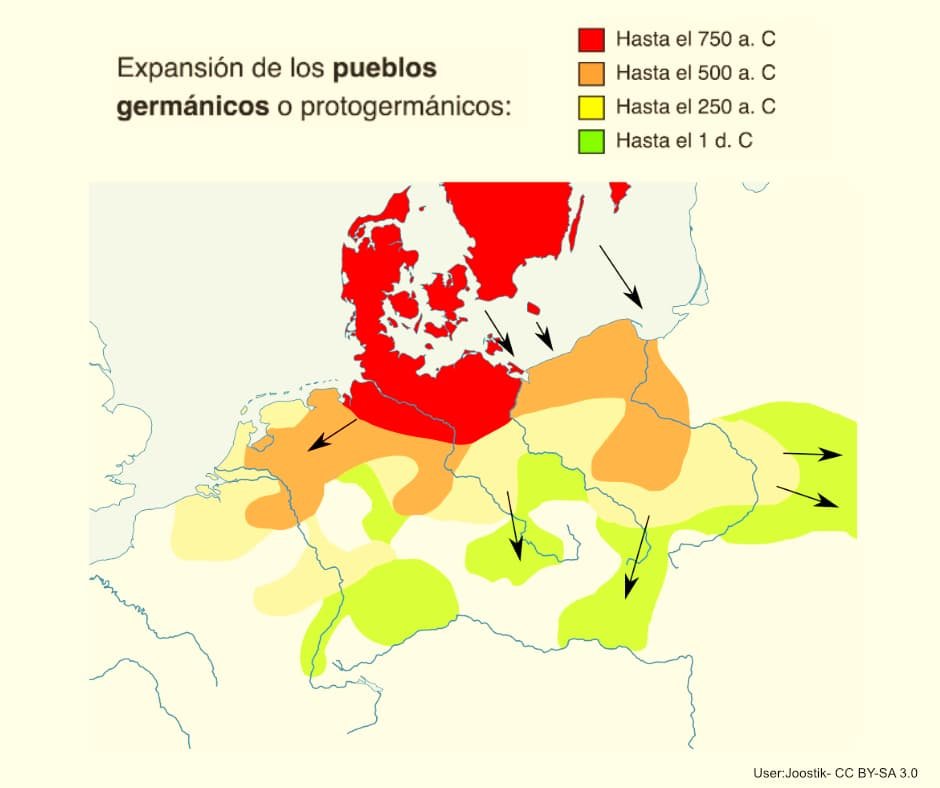

Los pueblos germánicos desempeñaron un papel fundamental en la historia de Europa, desde su aparición en la protohistoria hasta su consolidación como los herederos de los restos del Imperio Romano de Occidente. Se trataba de un conjunto diverso de tribus que compartían ciertos rasgos lingüísticos, culturales y sociales, aunque no conformaban una unidad política ni étnica homogénea. Su origen se sitúa en el norte de Europa, en las regiones de Escandinavia y el Báltico, desde donde se expandieron progresivamente hacia el centro y el sur del continente, entrando en contacto con celtas, romanos y otros pueblos.

El conocimiento que se tiene de los germanos procede tanto de fuentes arqueológicas como de los relatos escritos de autores grecorromanos, entre los que destacan Tácito, César y Plinio el Viejo. Desde el siglo I a.C., su presencia comenzó a ser una preocupación para Roma, que primero los enfrentó como enemigos en el contexto de las Guerras Cimbricas y, posteriormente, intentó incorporarlos al mundo imperial, ya fuera como aliados, mercenarios o incluso ciudadanos dentro de sus fronteras. Sin embargo, la relación entre Roma y los germanos fue siempre compleja y ambivalente, caracterizada por alianzas inestables, conflictos recurrentes y una mutua influencia cultural.

Durante siglos, los germanos vivieron en sociedades tribales organizadas en torno a jefes guerreros, con instituciones políticas que combinaban la autoridad de los caudillos con la participación de las asambleas tribales. Su religión estaba basada en la veneración de dioses vinculados a la guerra, la naturaleza y el destino, y sus costumbres se distinguían por un fuerte sentido de honor, la hospitalidad y la lealtad a la comunidad. Su economía se basaba en la agricultura, la ganadería y el comercio, aunque el saqueo y la guerra también fueron fuentes importantes de riqueza y prestigio.

El siglo IV marcó un punto de inflexión en la historia germánica, con la irrupción de los hunos en las estepas euroasiáticas, lo que provocó el desplazamiento masivo de numerosas tribus hacia las fronteras del Imperio Romano. En este proceso, conocido como las invasiones germánicas o las migraciones bárbaras, visigodos, ostrogodos, francos, vándalos, suevos y otros grupos penetraron en territorio romano, inicialmente como federados, pero en muchos casos como conquistadores de antiguas provincias imperiales. La caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V no significó el fin de los germanos, sino su transformación en los constructores de los reinos que sentarían las bases de la Europa medieval.

El estudio de los pueblos germánicos permite comprender no solo su papel en la historia de Roma, sino también su impacto en la configuración del mundo medieval y en la formación de identidades nacionales posteriores. A través de su cultura, su estructura social y sus migraciones, los germanos contribuyeron a la fusión de tradiciones clásicas y bárbaras, dando lugar a un nuevo orden político y cultural que perduraría durante siglos.

Germano representado en un relieve triunfal romano. Autor: Sebastianwallroth. Dominio Público.

Son los pueblos germánicos pueblos Celtas ?

Es un tema fascinante y ciertamente complejo. Los pueblos germánicos no son una ramificación de los celtas, aunque ambos pertenecen al gran tronco lingüístico indoeuropeo. Esto significa que comparten un ancestro común muy antiguo en términos lingüísticos y culturales, pero sus desarrollos históricos y culturales tomaron caminos distintos.

Diferencias y similitudes:

1. Raíz indoeuropea:Tanto los celtas como los germánicos comparten raíces lingüísticas indoeuropeas, lo que implica que en algún momento remoto sus ancestros formaban parte de una misma comunidad lingüística.

2. Evolución independiente: A medida que estos grupos comenzaron a migrar y asentarse en diferentes regiones de Europa, sus culturas, lenguas y tradiciones se desarrollaron de manera independiente. Los pueblos celtas se expandieron principalmente hacia Europa occidental (Galia, las islas británicas, Hispania, etc.), mientras que los pueblos germánicos se desarrollaron en Europa central y septentrional.

3. Lengua:Las lenguas germánicas (como el gótico, anglosajón, y más tarde el alemán, inglés, etc.) evolucionaron de manera separada del grupo de lenguas celtas (como el gaélico, bretón o galés). Ambas ramas tienen sus propias características lingüísticas únicas.

4. Cultura y mitología: Aunque comparten algunos rasgos (como estructuras sociales tribales y religiones politeístas), las mitologías de los celtas y los germánicos son notablemente diferentes. Por ejemplo, los celtas tenían dioses como Lug y Dagda, mientras que los germánicos veneraban a Odín y Thor.

Contactos entre celtas y germánicos:

En algunos momentos de la historia, estos dos grupos entraron en contacto, lo que pudo generar influencias mutuas. Por ejemplo, en las regiones de la Galia oriental, las tribus germánicas y celtas interactuaron, especialmente durante la época de las migraciones y el período romano.

Conclusión:

Los pueblos germánicos tienen su propia identidad cultural e histórica, distinta pero relacionada en lo más profundo con la de los celtas. Ambos forman parte del mosaico complejo de los pueblos indoeuropeos, cada uno con su propia contribución a la historia y cultura de Europa.

La confusión entre los pueblos celtas y los pueblos germánicos es común debido a las migraciones, mezclas culturales y cronologías superpuestas en la historia de Europa. A continuación, te explico sus diferencias y relaciones.

Los pueblos celtas

1. Origen: Los celtas tienen su origen en las culturas de Hallstatt (ca. 1200-500 a.C.) y posteriormente La Tène (ca. 500-50 a.C.), ambas centradas en Europa central, especialmente en la actual Austria, Suiza y zonas circundantes. Estas culturas marcaron el inicio de lo que se conoce como el mundo celta.

2. Expansión: Los celtas se expandieron ampliamente por Europa a partir del siglo VI a.C., ocupando regiones como la Galia (Francia), las Islas Británicas, la Península Ibérica (celtíberos), y partes de Europa Central y del Este (como los celtas danubianos).

3. Relación con los romanos: Fueron gradualmente reprimidos y asimilados por la expansión romana a partir del siglo I a.C. Muchas tribus celtas desaparecieron como entidades culturales separadas, pero sobrevivieron en las Islas Británicas (Irlanda, Escocia, Gales) y zonas de la Península Ibérica.

4. Características: Los celtas eran un grupo cultural y lingüístico que hablaba lenguas celtas, divididas en ramas como el gaélico (Irlanda, Escocia) y el britónico (Gales, Cornualles).

Los pueblos germánicos

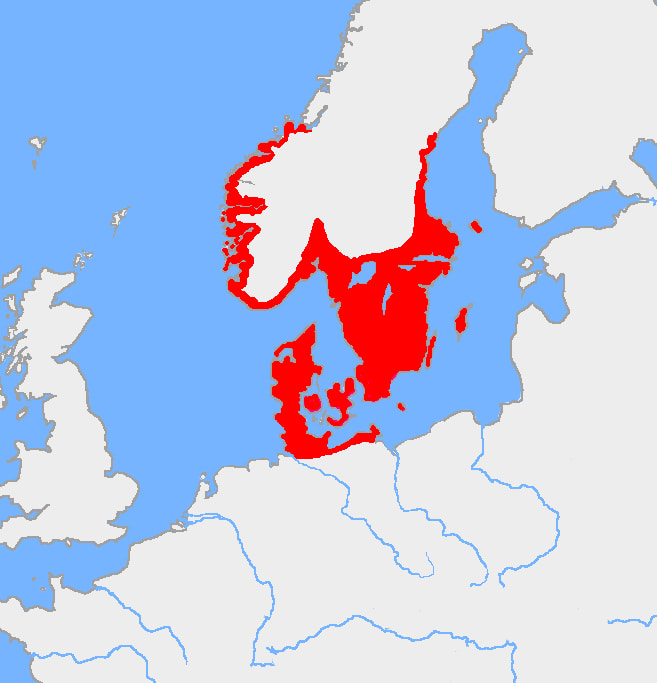

1. Origen: Los pueblos germánicos se originaron al norte de Europa, en la región que abarca la actual Escandinavia, el norte de Alemania y Dinamarca, a partir de la Edad del Hierro germánica (ca. 500 a.C.).

2. Expansión: Empezaron a expandirse hacia el sur y el oeste de Europa a partir de los siglos I a.C. y I d.C., impulsados por el contacto con los romanos y otros pueblos vecinos.

Tribus germánicas destacadas incluyen los godos, vándalos, francos, sajones, ángulos, jutos y lombardos.

3. Relación con los romanos: Se enfrentaron a los romanos durante siglos y, tras la caída del Imperio Romano de Occidente (476 d.C.), muchos pueblos germánicos (como los francos o visigodos) ocuparon sus territorios y fundaron reinos.

4. Características: Hablaban lenguas germánicas, precursoras de idiomas modernos como el alemán, inglés, danés y sueco.

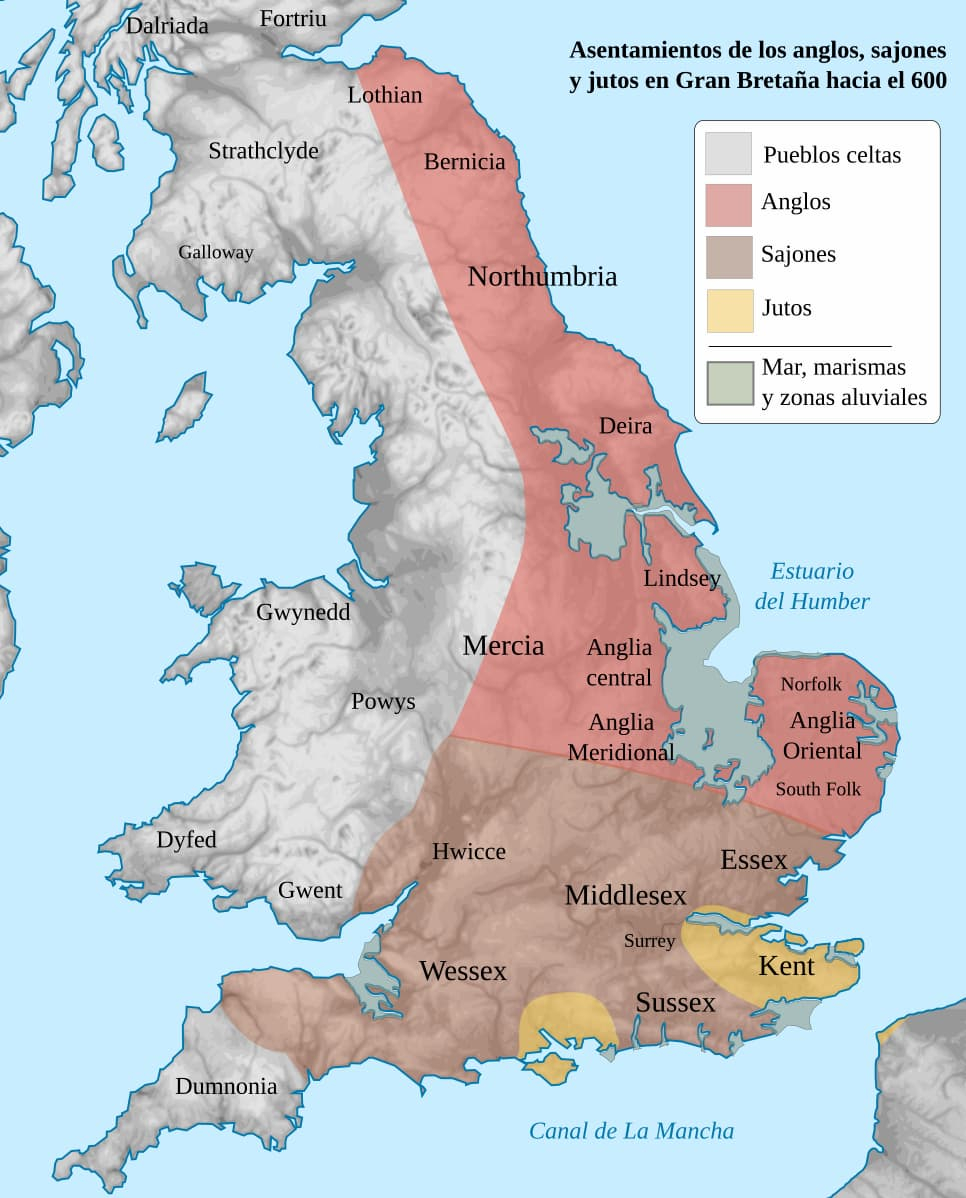

¿Son los anglosajones celtas?

No, los anglosajones (una mezcla de ángulos, sajones y jutos) no eran celtas, sino germánicos.

Migraron desde el norte de Alemania y Dinamarca hacia las Islas Británicas a partir del siglo V d.C., después de la retirada romana.

Los anglosajones se asentaron en Inglaterra y desplazaron parcialmente a los celtas británicos hacia las regiones de Gales, Cornualles y Escocia.

Aunque no eran celtas, los anglosajones heredaron algunas influencias culturales de los pueblos celtas que ya habitaban las islas.

Relación entre celtas y germánicos

Ambos son pueblos indoeuropeos, lo que significa que tienen un origen lingüístico común muy antiguo, pero evolucionaron de forma independiente.

Los celtas son más antiguos y se expandieron por Europa antes que los germánicos.

Los germánicos empezaron a crecer en influencia en el norte y desplazaron a los celtas en algunas regiones, como en Gran Bretaña tras la llegada de los anglosajones.

En resumen, los anglosajones no son celtas, sino un grupo germánico que llegó a las Islas Británicas tras la época romana, desplazando a los celtas británicos hacia zonas periféricas como Gales, Cornualles y Escocia.

Historia. Prehistoria

Edad de Piedra

Durante la Edad de Piedra, los bosques alemanes estaban poblados por grupos nómadas de cazadores y recolectores. Constituían las formas primitivas de Homo sapiens, como el Hombre de Heidelberg, que vivió hace 400 000 años. Poco después, aparecieron formas más avanzadas de Homo sapiens, como demuestran restos como el cráneo de Steinheim (de unos 300 000 años de antigüedad) y el más cercano de Ehringsdorf, de hace 100 000 años. Otro tipo humano fue el Neanderthal, descubierto cerca de Düsseldorf, que vivió hace 100 000 años. El tipo más reciente, que apareció hacia el 40 000 a. C., fue el de Cro-Magnon, un miembro del Homo sapiens, especie del ser humano actual.

Los pueblos cazadores se encontraron con pueblos agrícolas, representantes de las culturas más avanzadas del suroeste de Asia, que emigraron por el valle del Danubio hasta el centro del actual territorio alemán en torno al 4500 a. C. Estas poblaciones se mezclaron e instalaron, conviviendo en grandes chozas de madera, con techos a dos aguas, conocían la cerámica y realizaban intercambios de piedras preciosas, hachas de sílex y conchas con los pueblos del Mediterráneo. Cuando se agotaban sus campos de cultivo, trabajados con azadón manual, se trasladaban de lugar, volviendo pocos años después de esto.

Edad del Bronce

La Edad del Bronce comenzó en el centro de Alemania, Bohemia y Austria hacia el 2500 a. C. con el conocimiento de la aleación del cobre y del estaño adquirido de pueblos del Mediterráneo Oriental. Alrededor del 2300 a. C. llegaron nuevas oleadas de pueblos procedentes, probablemente, del sur de Rusia. Estos indoeuropeos fueron los antepasados de los germanos, que se instalaron en el norte y sur de Alemania, los pueblos bálticos y eslavos en el este y los celtas en el sur y oeste.

Los grupos del centro y sur se mezclaron con la cultura del vaso campaniforme, que se trasladó hacia el este desde España y Portugal hacia el año 2000 a. C. Los pueblos representantes de la cultura del vaso campaniforme, probablemente indoeuropeos, fueron hábiles trabajadores del metal. Desarrollaron una floreciente cultura en Alemania e intercambiaron ámbar, procedente de la costa del mar Báltico, por bronce y cerámica del mar Mediterráneo.

Cultura de la Edad del Bronce nórdica alrededor de 1200 a. C. (periodo anterior a la formación de los pueblos germánicos en esa misma zona). Gráfico: Wiglaf. Dominio Público.

Desde el 1800 hasta el 400 a. C., los pueblos celtas del sur de Alemania y de Austria desarrollaron una serie de progresos en el trabajo del metal, configurando varias culturas (Cultura de los campos de urnas, de Hallstatt y de La Tène), cada una de las cuales se difundió por toda Europa; introdujeron el uso del hierro para fabricar herramientas de trabajo y armas. La cultura céltica de La Tène realizó excelentes trabajos de metal y utilizó arados tirados por bueyes y carros con ruedas. Las tribus germánicas absorbieron gran parte de la cultura celta, la cual finalmente terminó extinta.

Antes de los romanos, los habitantes de la actual Alemania eran fundamentalmente los pueblos germánicos, grupos nómadas o seminómadas y que al igual que los romanos tenían esclavos, pero que en vez de tenerlos de servicio doméstico, les cobraban impuestos.[cita requerida] A estos pueblos se les reconoce como pueblos germánicos por el parentivo filogenético de sus lenguas. Ya durante la antigüedad algunos germanos adaptaron el alfabeto etrusco creando así el alfabeto rúnico, llegando incluso a poder comunicarse entre sí. El protogermánico se sitúa hacia el 750 a. C., por lo que hacia el siglo I d. C. sus lenguas ya presentarían una importante diversificación aunque las lenguas de los grupos más cercanos aún podrían tener cierta inteligibilidad mutua. La evidencia filogenética sugiere que hacia el siglo I habría habido tres grupos de variedades germánicas: el germánico septentrional, confinadas básicamente a Escandinavia y Dinamarca, el germánico oriental y el occidental que habría sido el grupo predominante en Alemania occidental.

Estela celta encontrada en Pfalzfeld (siglo V a. C.). Kleon3. CC BY-SA 4.0.

La llamada Columna de Pfalzfeld en el Rheinisches Landesmuseum en Bonn, Alemania. La columna esculpida del siglo IV/V a. C. fue un marcador de túmulo celta. Fue encontrada en el pueblo de Pfalzfeld (región de Hunsrück) alrededor de 1600 y fue una curiosidad en el pueblo durante más de 300 años. En 1938 fue donada al museo de Bonn.

En un contexto cultural de sociedades cazadoras-recolectoras se sitúan el maglemosiense y la cultura Fosna-Hensbacka (VII milenio a. C.), y posteriormente la cultura de Kongemose (VI milenio a. C.). Del V milenio a. C. al III milenio a. C. se desarrollaron las culturas neolíticas de la zona (Ertebølle, cultura de la cerámica perforada, cultura de los vasos de embudo) que en su última fase, según la hipótesis del sustrato germánico (nordwestblock), habrían recibido el impacto cultural de lo indoeuropeo (cultura de la cerámica cordada).

En el II milenio a. C. se desarrolló la Edad del Bronce nórdica. En el I milenio a. C., las culturas de la Edad del Hierro, como Wessenstedt y Jastorf, significaron ya el paso de lo protoindoeuropeo a lo protogermánico (Ley de Grimm). El endurecimiento climático que se produjo desde el 850 a. C., que se intensificó a partir del 760 a. C., desencadenó un proceso migratorio hacia el sur. La cultura material de esa época pone en estrecha relación a los protogermanos con las culturas de Hallstatt y Elp, en el ámbito cultural celta, forjando lo que se ha denominado Edad del Hierro prerromana de Europa septentrional.

Cultura de la Edad del Hierro prerromana asociada con el protogermánico, ca. 900 a. C.-50 a. C. El área en magenta representa la cultura de Jastorf. Uploaded by Wiglaf. Dominio público.

La cultura de Jastorf fue una manifestación arqueológica de la Edad del Hierro prerromana que se desarrolló aproximadamente entre el 900 a. C. y el 50 a. C. en el norte de Europa, principalmente en la actual Alemania septentrional y Dinamarca. Esta cultura se considera estrechamente relacionada con el desarrollo de los pueblos germánicos y la expansión del protogermánico como lengua común en la región. Su nombre proviene del yacimiento arqueológico de Jastorf, situado en Baja Sajonia, Alemania, donde se han hallado importantes restos que han permitido caracterizar sus principales rasgos.

Desde el punto de vista material, la cultura de Jastorf se caracteriza por su producción cerámica sencilla, con formas típicas como urnas biconoides, a menudo decoradas con incisiones. En cuanto a la metalurgia, se ha evidenciado el uso del hierro en armas y herramientas, lo que sugiere un desarrollo técnico avanzado para la época. Los asentamientos eran en su mayoría pequeños y dispersos, sin grandes estructuras urbanas, lo que indica una sociedad predominantemente rural y descentralizada.

Uno de los rasgos más distintivos de la cultura de Jastorf es su costumbre funeraria, basada en la cremación de los cuerpos y su depósito en urnas funerarias dentro de cementerios de túmulos o simples campos de urnas. Esta práctica la diferencia de otras culturas contemporáneas que todavía mantenían la inhumación en ciertas regiones de Europa.

La expansión de la cultura de Jastorf se produjo hacia el sur y el este, lo que la llevó a influir en otras culturas de la Edad del Hierro, como la de Przeworsk en Polonia y la de La Tène en el ámbito celta. Se ha sugerido que su desarrollo estuvo vinculado a la diferenciación inicial de los grupos germánicos respecto a los celtas, lo que posteriormente daría lugar a las migraciones germánicas en época romana.

A nivel económico, la sociedad jastorfiana se basaba en la agricultura y la ganadería, con una organización social que parece haber sido tribal, sin grandes evidencias de estructuras jerárquicas centralizadas. Esta sociedad guerrera desarrolló contactos comerciales con otras regiones europeas, lo que se refleja en la presencia de objetos de procedencia extranjera en algunos yacimientos.

Hacia finales del periodo, la cultura de Jastorf experimentó una transformación, dando paso a nuevas entidades culturales que serían precursoras de los pueblos germánicos históricos mencionados por autores romanos como Tácito. Su importancia radica en que representa una de las etapas clave en la formación del mundo germánico antiguo y en la evolución cultural de Europa septentrional antes de la llegada de la influencia romana.

Protohistoria y contacto con los romanos

La zona norte de Europa fue visitada probablemente por viajeros griegos, como los que dieron origen al periplo massaliota (siglo VI a. C., recogido posteriormente en la Ora Maritima); pero el único testimonio de tales viajes es el periplo de Piteas por el mar del Norte, incluyendo la enigmática Thule (siglo IV a. C.). Su descripción de los pueblos que habitaban la zona fue la fuente prácticamente única que pudieron manejar los autores griegos posteriores, como Estrabón y Diodoro Sículo, o los romanos como Plinio el Viejo, que tendieron a citarlo con escepticismo.(15). De hecho, los textos griegos antiguos no dejan constancia de la existencia de algún grupo de pueblos con el nombre de «germanos», y suelen referirse a los habitantes de la Europa más al norte de la zona mediterránea con etnónimos genéricos como galos y escitas; aunque algunas referencias de Heródoto a los cimerios podrían referirse a algún grupo relacionado con lo que posteriormente se conoció como pueblos germanos.

En cuanto a los romanos, tuvieron conocimiento de dos de estos pueblos cuando los cimbros y los teutones entraron en Helvecia y la Galia. Los romanos no se enfrentaron con ejércitos, sino con pueblos enteros que desplazaban a los celtas. A pesar de esto, no utilizaron el término germano hasta tiempos de Julio César. (5)

En 112 a. C. las tribus invasoras derrotaron en la batalla de Noreya a los romanos comandados por el cónsul Cneo Papirio Carbón. Entonces los cimbros se establecieron en el territorio de los celtas alóbroges. Solicitaron a los romanos permiso para establecerse allí, pero estos se negaron, por lo que tuvieron que pelear de nuevo. En el año 109 a. C. volvieron a vencer al ejército romano, esta vez al mando de Marco Junio Silano en el sur de la Galia. Sin embargo, los cimbros no invadieron la península itálica y durante un tiempo se mantuvieron alejados de la esfera de influencia de Roma. El rey cimbro Boiorix derrotó en 105 a. C. en la batalla de Arausio a los romanos bajo las órdenes del procónsul Quinto Servilio Cepión y el cónsul Cneo Malio Máximo, perdiendo unos 80 000 hombres.

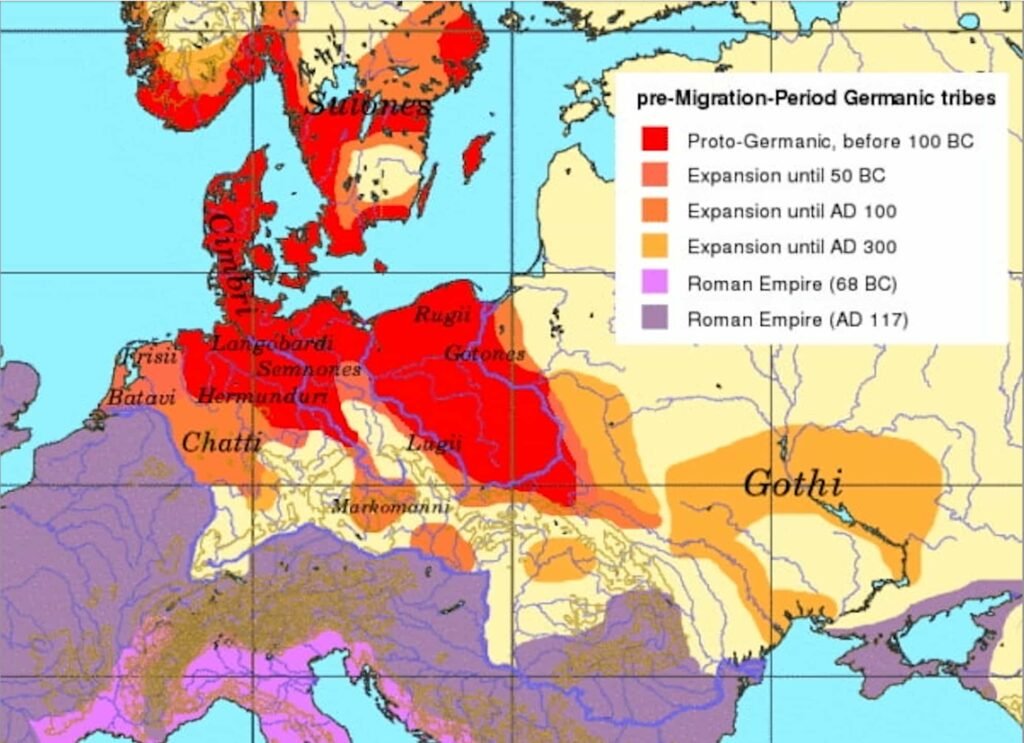

Distribución y expansión de las tribus germánicas o protogermánicas (entre 50 a. C., 100 d. C. y 300 d. C., etapas anteriores a la época de las migraciones o invasiones). Extensión del Imperio romano (en 68 a. C. y 117 d. C.). Dbachmann. CC BY-SA 3.0.

Los cimbros decidieron no invadir Italia y se desplazaron a Hispania, mientras que los teutones se quedaron en el sur de la Galia. En el año 103 a. C., los cimbros regresaron a la Galia —expulsados de Hispania por los celtíberos— y se aliaron con los teutones, decididos a conquistar Roma. En vista de lo grande de los ejércitos, decidieron separarse y reunirse en el valle del Po. Esto demostró ser un grave error, ya que en el año 102 a. C. los teutones fueron aniquilados por el cónsul Cayo Mario en la batalla de Aquae Sextiae, donde cayeron 100 000 teutones. Los cimbros sí lograron llegar al valle del Po, pero se encontraron con los ejércitos unidos de los cónsules Quinto Lutacio Cátulo y Mario. En la Planicie de Raudine se libró la batalla de Vercelas, que concluyó con la muerte del rey Boiorix y más de 60 000 cimbros.

La pacificación de los germanos obtenida por Cayo Mario se mantuvo por casi cinco décadas, hasta que Julio César inició la guerra de las Galias.

Los suevos habían cruzado el Rin y expulsado a los celtas, quienes pidieron ayuda a los romanos en 58 a. C. y César acudió, con el secreto deseo de anexar la Galia a Roma. César los derrotó y los envió de vuelta al este del Rin.

Nuevas tribus germánicas cruzaron el Rin en el 55 a. C., pero César las expulsó y construyó un puente sobre el río, que utilizó para perseguir a sus enemigos y derrotarlos. En el 53 a. C. cruzó de nuevo el Rin para seguir combatiendo a los germanos, pero estos lo evadieron y César regresó sin presentar batalla.

La política expansiva romana en Germania sufrió en tiempos de Augusto la gran humillación de la batalla del bosque de Teutoburgo (año 9), en la que el caudillo querusco Arminio, encabezando una coalición de pueblos germanos, exterminó a tres legiones comandadas por Publio Quintilio Varo. Uno de los miembros de la familia imperial, Germánico (que se ganó su cognomen por esta acción), fue el encargado de pacificar la zona (batalla de Idistaviso, año 16). A partir de entonces se prefirió seguir una política de contención, creando una frontera fortificada, el Limes Germanicus («límite» o «frontera»), a lo largo del Rin y el Danubio.

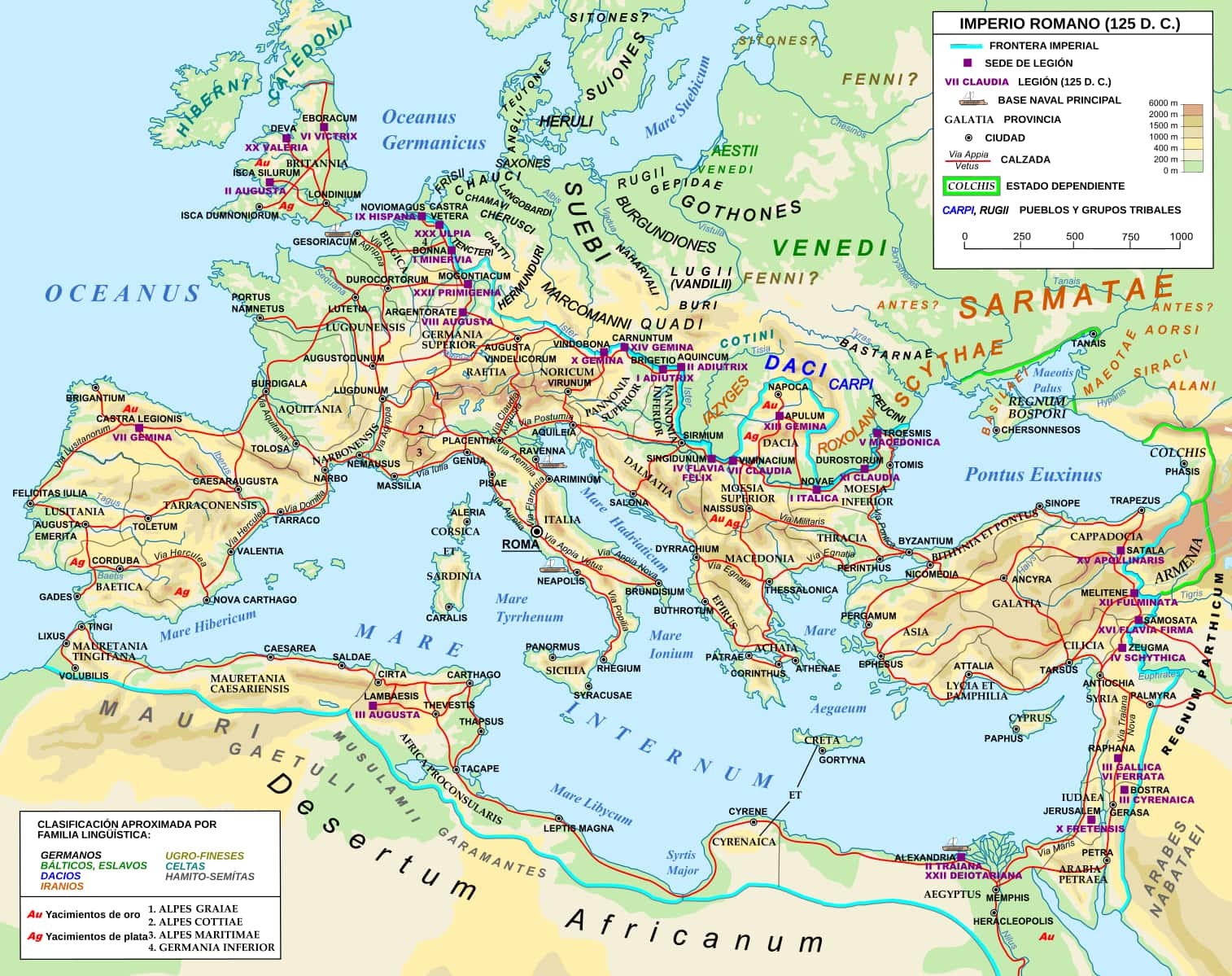

La conquista romana de Germania llevó a la organización de dos provincias en el territorio germano bajo dominio romano al oeste del Rin: Germania Superior y Germania Inferior. Germania Magna, al otro lado del Rin y el Danubio, quedó sin ocupar. A partir de asentamientos indígenas previos, campamentos romanos o de colonias, surgieron ciudades como Augusta Treverorum (Tréveris), Colonia Claudia Ara Agrippinensium (16) (Colonia), Mogontiacum (Maguncia), Noviomagus Batavorum (Nimega) o Castra Vetera (Xanten). La provincia alpina de Raetia (al sur de Rin y el alto Danubio) y las danubianas del Nórico y Panonia no tenían como sustrato indígena a pueblos germánicos, sino a los reti (17) (de clasificación incierta —itálicos o celtas—) y los panonios (18) (vinculados a los celtas y los ilirios).

Tribus germánicas y asentamientos romanos hacia 50-100 d. C. Ziegelbrenner (discusión · contribs.) derivative work: rowanwindwhistler. CC BY-SA 4.0.

El conocimiento de los romanos sobre los germanos fue intensificándose con el tiempo, como demuestra el mayor detalle con que los recogen progresivamente las principales fuentes historiográficas: Tácito en el año 98 redacta su Germania (De origine ac situ Germanorum, «Origen y territorio de los germanos»). (19) Nombra unos cuarenta pueblos, identificándolos como pertenecientes a varios grupos dentro de los germanos occidentales, descendientes de Mannus (ingaevones —de Jutlandia y las islas adyacentes—, hermiones —del Elba— y istvaeones —del Rin—). A estos grupos hay que añadir los germanos septentrionales (de la península escandinava) y los germanos orientales (del Oder y el Vístula). Plinio el Viejo, en Naturalis Historia (20) (hacia el año 80), clasifica a los germanos en cinco confederaciones: ingvaeones, istvaeones, hermiones, vandili (vándalos) y peucini (bastarnos), de cada una de las cuales precisa los pueblos que las componen. Claudio Ptolomeo, en su Geographia (hacia el año 150), nombra a sesenta y nueve pueblos germánicos.

Las guerras marcomanas del siglo II incrementaron los contactos entre romanos y germanos. Aun así, el léxico de origen germánico que se usa por los autores latinos hasta el siglo V es muy escaso: en César urus y alce, en Plinio ganta y sapo (oca, jabón), en Tácito framea (lanza), en Apicio melca y en Vegecio burgus (castillo —castellum parvum quem burgum vocant—, que tendrá una extensa utilización posterior como sufijo en topónimos). (21)

Fíbula del siglo VI que representa un guerrero a caballo con lanza. Desconocido – http://www.attila.com.tn/accueil.php. Disco de latón decorativo que muestra a un jinete con su caballo, encontrado en el cementerio alamán de Bräunlingen. Período merovingio, siglo VI d. C., Museo Estatal de Baden, Karlsruhe, Alemania. Dominiom Público.

Período de las grandes migraciones

Art. principal: Invasiones germánicas

Las invasiones germánicas representan un proceso complejo de migraciones y transformaciones que, más que simples actos de violencia, constituyeron un cambio profundo en el devenir del mundo romano y el nacimiento de la Europa medieval. En el contexto de la crisis del Imperio romano, diversas tribus germánicas aprovecharon las debilidades internas y las presiones externas, como el empuje de los hunos, para desplazarse hacia territorios que anteriormente habían formado parte del vasto dominio romano. Este fenómeno no se limitó a una serie de invasiones desorganizadas, sino que implicó un largo proceso de asentamiento, integración y adaptación. Grupos como los visigodos, ostrogodos, vándalos, francos y lombardos no solo ocuparon espacios militares, sino que fundaron reinos que heredaron elementos de la estructura administrativa y cultural romana, al tiempo que introducían sus propias tradiciones y costumbres. La convivencia de elementos romanos y germánicos dio origen a nuevas formas de organización política y social, contribuyendo a la formación de identidades que se transformarían en las naciones europeas modernas. Estos movimientos migratorios marcaron la transición de la Antigüedad a la Edad Media, evidenciando cómo la interacción entre culturas y la fusión de diferentes legados históricos pueden generar procesos de cambio profundo y duradero en la configuración de la sociedad.

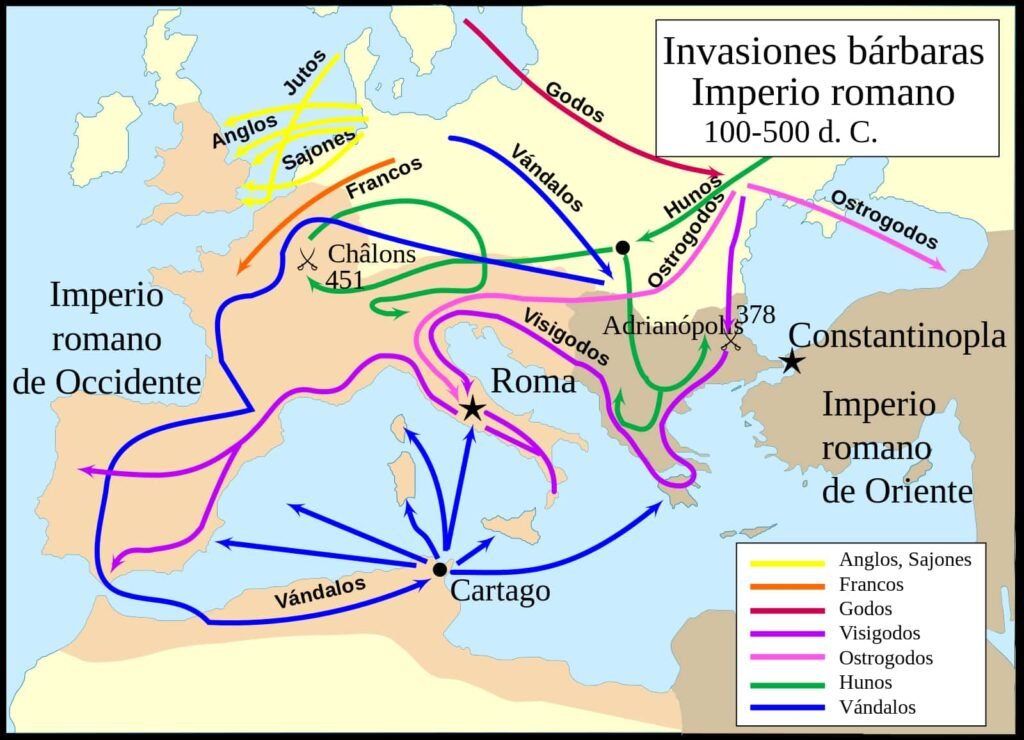

Las grandes invasiones de los siglos III a V d. C. en el Imperio romano. User:Ewan ar Born. CC BY-SA 4.0.

La investigación histórica del siglo XIX y principios del siglo XX agrupaba bajo la expresión «invasiones bárbaras» o «grandes invasiones» a los movimientos migratorios de las poblaciones germánicas, hunas y otras, desde la llegada de los hunos al este de Europa central hacia 375 hasta la de los lombardos en Italia en 568 y la de los eslavos en el Imperio romano de Oriente en 577. En la investigación histórica contemporánea, los diferentes idiomas europeos han renunciado al sustantivo «invasiones» y al adjetivo «bárbaras», prefiriendo expresiones como «migración de pueblos» o «período de migraciones» (Völkerwanderung, en alemán, Migration Period, en inglés). En español y francés aun se usa, por conservadurismo lingüístico (el principio de la «menor sorpresa»), la expresión «invasiones bárbaras» no con una connotación peyorativa, sino en referencia al barbaricum, palabra con la que los escritores de la Roma Antigua se referían a lo que estaba fuera de su imperium (imperio); sea como sea, las divisiones históricas son ante todo concepciones mentales y se basan en convenciones.

Estos movimientos migratorios tuvieron lugar durante la Antigüedad tardía y en algunos casos (por ejemplo, la invasión mongola de Europa) se repitieron en la Edad Media. Pueden haber llevado a la salida de las poblaciones autóctonas, a su asimilación cultural o a su subyugación a los recién llegados, pero a la inversa, los nativos también pudieron romanizar y cristianizar a los llamados reinos «bárbaros» (como en los casos de visigodos, francos y lombardos).

Según los enfoques transdisciplinarios que relacionan la historia y el estudio de los paleoambientes, una de las causas de esos movimientos podría haber sido la serie de degradaciones climáticas que se dieron en la zonas templadas de Eurasia a partir del siglo IV y que terminaron en el siglo X con el «embellecido del año 1000». Lejos de reducirse a un evento único y continuo, fue un proceso en el que diferentes poblaciones, que se formaron y modificaron bajo la influencia de múltiples factores, surgieron en oleadas sucesivas en el Imperio romano, menos afectado en términos de clima y productividad agrícola, afectando a la práctica totalidad de Europa y a la cuenca del Mediterráneo, marcando la transición entre la Edad Antigua y la Edad Media, un ciclo histórico de larga duración, que se conoce con el nombre de Antigüedad tardía. Pero en un sentido más amplio, en Asia también causaron la caída o desestabilización de grandes imperios consolidados, como el Imperio sasánida, el Imperio gupta o el Imperio chino.

Los grandes movimientos migratorios europeos comenzaron mucho antes de que los germanos invadieran el Imperio romano. De hecho, en la segunda mitad del siglo II, cuados, marcomanos, lombardos y sármatas aparecieron en el Danubio e invadieron las provincias de Recia, Nórico, Panonia y Mesia. También lo hicieron en el siglo III alamanes y francos, que invadieron conjuntamente la Galia, vándalos y sármatas, que llegaron a Panonia, y jutungos a Italia. Durante las décadas de 250-260, bandas de godos se aventuraron cada vez más y devastaron las costas de Asia menor, así como la ribera derecha del Rin, antes de invadir los Balcanes y Grecia por tierra y mar. En 275, los godos, aliados con los alanos, invadieron nuevamente Asia menor, hasta Cilicia. Durante la década de 290, los godos se dividieron entre tervingios, que se dirigieron a la península de los Balcanes para establecerse en Transilvania, y greutungos, que se asentaron cerca del mar Negro, donde hoy se encuentra Ucrania. En 332, los godos que vivían cerca del Danubio obtuvieron el estatus de foederati, que los obligaba a proporcionar asistencia militar al Imperio. Casi al mismo tiempo, los lombardos abandonaban la región del mar del Norte para moverse hacia Moravia y Panonia. La migración de los godos fue de particular importancia debido a los eventos que provocó; en efecto la invasión en 375 de su territorio por los hunos, un enigmático pueblo o confederación de pueblos, cuyo desplazamiento secular hacia el oeste los empujó al interior del mundo romano.

A pesar de las dificultades de todas esas incursiones y de la guerra que debió afrontar simultáneamente contra los persas, Roma logró repeler política y militarmente cada uno de esos ataques. Sin embargo, la brutal invasión de los hunos cambio radicalmente el curso de los acontecimientos. El ejército romano había alcanzado entonces el límite de su eficacia y no pudo mostrar más flexibilidad. Este estado de cosas, así como el aumento de tamaño y fuerza de las tribus migratorias, fueron las dos principales características que marcaron los movimientos migratorios posteriores y los distinguieron de los de los siglos anteriores.

Tras una breve «estabilización» en manos de algunos emperadores fuertes como Diocleciano, Constantino I el Grande y Teodosio I, el Imperio se dividió definitivamente a la muerte de este último en 395, dejándole a Flavio Honorio la parte occidental, con capital en Roma, y a Arcadio la oriental, con capital en Constantinopla. En 382 y en 418, se hicieron acuerdos entre las autoridades del imperio y los visigodos, permitiendo por primera vez a los godos establecerse en territorio romano. Los francos también recibieron esa autorización y luego recibieron, como «fœderati», la misión de proteger la frontera noreste de las Galias.

El invierno particularmente frío del año 406 permitió cruzar el Rin helado a grupos masivos de suevos y vándalos (junto con los alanos, un pueblo no germánico, sino iranio). Los emperadores de la época recurrieron a ficciones jurídicas como otorgarles el permiso de ingreso, bajo las condiciones teóricas de que deberían actuar como colonos y trabajar las tierras, además de ejercer como vigilantes de frontera; pero el hecho fue que la decadencia del poder imperial impedía cualquier tipo de dominio. Los invasores no encontraron obstáculo en su avance hacia las ricas provincias meridionales de Galia e Hispania. Los suevos se establecieron en la Gallaecia, fundando uno de los primeros reinos de Europa y los vándalos incluso cruzaron el estrecho de Gibraltar, tomando las provincias africanas y Cartago, desde cuyo puerto se dedicaron a la piratería amenazando las rutas marítimas del Mediterráneo occidental. El imperio tuvo que recurrir a los visigodos, los más romanizados de entre los germanos, para intentar recuperar algún tipo de control sobre las provincias occidentales. Los visigodos, en efecto, se impusieron a los invasores, pero únicamente para establecerse a su vez como un reino independiente (reino de Tolosa, 418) justificado en la figura jurídica del foedus.

Representación moderna del Saqueo de Roma del año 410 por los visigodos. Aunque desde 268 Roma ya no era la capital del Imperio romano de Occidente, su toma por los bárbaros fue un acontecimiento impactante para los coetáneos. Joseph-Noël Sylvestre – Historia No121. Dominio público.

Una nueva invasión fue protagonizada por Atila, el rey de los hunos. Tras acosar al Imperio romano de Oriente, que solo le enfrentó mediante una política de apaciguamiento, se dirigió a Occidente, donde una inestable coalición de romanos y germanos le venció en 451 en la batalla de los Campos Cataláunicos.

Después de la descomposición del imperio de Atila, nuevas oleadas de invasores ocuparon los territorios que ya solo nominalmente podían considerarse provincias romanas: desde mediados del siglo V, anglos, sajones y jutos, con costumbres muy diferentes a las romanas, desembarcaron en la Britania posromana, inicialmente como mercenarios para proteger a los britanos de los escotos y pictos y luego como conquistadores; a comienzos del siglo VI, los francos y burgundios se adueñaron de las Galias, venciendo a los visigodos y desplazándolos a Hispania donde fundaron el reino visigodo de Toledo, compartiendo la península con suevos y vándalos, llegados antes. En la península itálica, la ficción de la pervivencia del Imperio había dejado existir desde 476, cuando los hérulos de Odoacro destituyeron al último emperador romano, Rómulo Augústulo (r. 476). Su dominio fue breve, pues se vieron acometidos a su vez por sucesivas invasiones instigadas por Zenón, emperador oriental: en 487 y 488 la de los rugios de Feleteo y Federico, que lograron rechazar; y finalmente la de los ostrogodos de Teodorico el Grande, que los derrotaron, quedando sitiado Odoacro en Rávena hasta su asesinato a manos del propio Teodorico en 493.

La llegada de los lombardos a Italia y de los eslavos a los Balcanes constituyó el último episodio de las grandes migraciones.

Este periodo vio el nacimiento en el suelo del tambaleante Imperio de Occidente de un nuevo orden político que subsistió en gran medida durante los inicios de la Edad Media y del cual emergieron gradualmente varios reinos germánicos (regna), que dejaron su huella en la cultura de Europa a lo largo de toda la Edad Media y que finalmente daran origen a los estados modernos. Así, el reino de los francos se dividió, al final de la dinastía carolingia, en la Francia Oriental y en la Francia Occidental, antepasados de la Francia y la Alemania actuales; el reino de los visigodos permitió, durante la Reconquista, la formación de una identidad española, mientras que los anglosajones estuvieron en el origen del Reino Unido y el reino lombardo prefiguraba, en forma embrionaria, el estado italiano. En la mayoría de esos reinos en desarrollo, donde se hablaba una forma de latín cada vez más vulgarizada (excepto quizás en Gran Bretaña donde ya se había abandonado), los invasores germánicos pudieron encontrar un terreno común, que tomó diversas formas según el lugar, con los pueblos que habían conquistado. Sin embargo, eso no debe hacer perder de vista los cambios a veces dramáticos que tuvieron lugar al final de la Antigüedad tardía, ni la violencia que se ejerció sobre las poblaciones afectadas.

En esa época el Imperio continuó en Oriente, pero su interés por lo que estaba sucediendo en Occidente disminuyó mucho después de la muerte de Justiniano en 565, a pesar de la creación del Exarcado de Rávena y aunque la última posesión bizantina en Italia se mantuvo hasta 1071. Mauricio (r. 582-602) fue el último emperador que se involucró en Occidente y llevó a cabo una intensa actividad política allí. El Imperio de Oriente se centró, desde el principio del siglo VII, en la batalla defensiva contra los persas y los árabes en el este, y contra los ávaros y los eslavos en el noroeste, enfrentamientos que requirieron de todas sus energías. En el interior de los Balcanes, la multiplicación de los esclavenos (ducados eslavos que escapaban en su mayor parte a la autoridad imperial) y el establecimiento de Estados equivalentes a los reinos germánicos de Occidente (como el Primer Imperio búlgaro que federó a los esclavenos de los eslavos y a los valacos de los tracio-romanos) no dejaron al Imperio de Oriente más que las costas de la península, pobladas por griegos, lo que contribuyó, bajo Heraclio, a borrar el carácter latino del Imperio, transformándose gradualmente en un estado definitivamente griego.

Aunque las invasiones bárbaras que se produjeron entre el siglo III al VIII fueron las más importantes, también hubo otras invasiones que tuvieron su momento de mayor relevancia en torno al siglo IX y que generaron un período de gran inestabilidad e inseguridad en la Cristiandad latina.

Los reinos germánicos hacia el año 526. El reino suevo de Braga, en el NO de Hispania, el reino de los francos que ha desplazado a los visigodos al sur, convertido en reino de Toledo, pero aún no ha absorbido a los burgundios; mientras que el reino de los ostrogodos y el reino de los vándalos aun no han desaparecido por la expansión del Imperio bizantino de Justiniano I. En Gran Bretaña, los anglos y sajones han desplazado a los britanos al oeste, y aún no han llegado los daneses. Mapa: William R. Shepherd, User:Obotlig – Public domain Historical Atlas by William R. Shepherd from University of Texas Libraries.

El siglo III vio el surgimiento de un gran número de tribus germánicas del oeste: alamanes, francos, catos, sajones, frisones y turingios. En ese momento estos pueblos iniciaron el período de las grandes migraciones que se extendió por varios siglos.

Estos y otros pueblos germanos son los ancestros de los alemanes y franceses actuales.

Estas «migraciones» básicamente consistieron en la conquista de diferentes regiones del Imperio romano por varias tribus germánicas, entre las que destacan los francos, los visigodos y los ostrogodos, primero como una forma de restituir lo que habían perdido ayudando a los romanos en las guerras contra los hunos en el siglo V, ya que los emperadores romanos prometían tierras en Italia a los reyes de los pueblos germánicos, pero después no las entregaban y los reyes las tomaban; luego como foederati (confederados) de los romanos cuando el Imperio romano no tenía recursos para defenderse de los invasores externos, como los vándalos, que también eran tribus germánicas. Los visigodos tomaron Dacia y los vándalos se instalaron en Hispania (la actual España y Portugal). El emperador romano cedió Hispania a los visigodos si ellos sacaban a los vándalos del imperio. Los vándalos, huyendo de los visigodos, marcharon al norte de África y lo saquearon. Desde la ciudad de Alejandría los vándalos llegaron a un astillero, aprendieron a fabricar barcos, se convirtieron en piratas y asolaron el Mediterráneo.

Este proceso de alianzas temporales con antiguos enemigos dio origen al feudalismo de la Edad Media. Como la idea de esclavitud de los germánicos consistía en cobrar impuestos y dejar que los contribuyentes (los esclavos) sigan haciendo lo que saben hacer, ese fue el sistema de gobierno impuesto en el Imperio romano desintegrado.

Desde la crisis del siglo III, y especialmente en la anarquía militar (235-285), Roma estuvo sumida en un periodo de caos y guerras civiles. Las fronteras, debilitadas, no fueron un obstáculo para la penetración de los germanos, que simultáneamente se desplazaban de forma paulatina en busca de nuevas tierras, presionados por su propia demografía. En esa época llegaban quizá a los 6 millones de personas, un millón de las cuales se desplazaron hacia el este, la actual Ucrania. Los que emigraron hacia el sur y el oeste, «invadiendo» el Imperio romano, divididos en pequeños grupos, en total llegarían a unas doscientas mil. (22)

Las provincias occidentales del Imperio sufrieron una primera oleada de invasiones simultáneamente a la crisis socioeconómica que se manifestaba en las rebeliones campesinas (bagaudas). (23) En Oriente fueron los godos quienes inicialmente protagonizaron la principal amenaza. Divididos en grupos de godos orientales (ostrogodos) y de godos occidentales (visigodos), se introdujeron al sur del Danubio en los Balcanes y obtuvieron todo tipo de concesiones de las autoridades imperiales: en el año 376 se les concede su entrada pactada, pero al sentirse defraudados en sus expectativas, se dedicaron al saqueo, consiguiendo incluso vencer al ejército imperial de Valente en la batalla de Adrianópolis (378). Esto puso a los godos en una posición extraordinariamente ventajosa, que obligó al nuevo emperador, Teodosio, a concederles un foedus para su asentamiento en la Tracia (382). (22).

Su prolongada presencia dentro de las fronteras les permitió asimilar rasgos de la civilización romana, como la religión, adoptando el arrianismo (una de las versiones del cristianismo que, posteriormente, en el Concilio de Constantinopla de 381, fue condenada como herética). El proceso de aculturación incluso significó la adquisición de la ciudadanía romana por muchos de los considerados bárbaros, o su acceso a altos cargos de la administración romana y del ejército; pero no la asimilación, ni la disminución de la conflictividad. Todo lo contrario: en el 410 los visigodos de Alarico I saquearon la propia ciudad de Roma, obteniendo un mítico botín.

El invierno particularmente frío del año 406 permitió cruzar el Rin helado a grupos masivos de suevos y vándalos (junto con los alanos, un pueblo no germánico, sino iranio). Los emperadores de la época recurrieron a ficciones jurídicas como otorgarles el permiso de ingreso, bajo las condiciones teóricas de que deberían actuar como colonos y trabajar las tierras, además de ejercer como vigilantes de frontera; pero el hecho fue que la decadencia del poder imperial impedía cualquier tipo de dominio. Los invasores no encontraron obstáculo en su avance hacia las ricas provincias meridionales de Galia e Hispania. Los vándalos incluso cruzaron el estrecho de Gibraltar, tomando las provincias africanas y amenazando las rutas marítimas del Mediterráneo occidental. El imperio tuvo que recurrir a los visigodos, los más romanizados de entre los germanos, para intentar recuperar algún tipo de control sobre las provincias occidentales. Los visigodos, en efecto, se impusieron sobre los invasores, pero únicamente para establecerse a su vez como un reino independiente (reino de Tolosa, 418) justificado en la figura jurídica del foedus.

Una nueva invasión fue protagonizada por Atila, el rey de los hunos (un enigmático pueblo o confederación de pueblos, cuyo desplazamiento secular hacia el oeste estuvo probablemente en el origen del movimiento inicial de los germanos). Tras acosar al Imperio romano de Oriente, que solo le enfrentó mediante una política de apaciguamiento, se dirigió a Occidente, donde una inestable coalición de romanos y germanos le venció en la batalla de los Campos Cataláunicos (451).

Después de la descomposición del imperio de Atila, nuevas oleadas invasoras se establecieron en los territorios que ya solo de nombre podían considerarse provincias romanas: desde mediados del siglo V (batalla de Guoloph, 439, batalla del Monte Badon, 490) anglos, sajones y jutos desembarcaban en la Britania posromana, inicialmente como mercenarios para proteger a los britanos de escotos y pictos y luego como conquistadores; (24) a comienzos del siglo VI los francos tomaron las Galias, venciendo a los visigodos en la batalla de Vouillé (507), cerca de Poitiers, en la que murió el rey Alarico II, desplazando a los visigodos a Hispania, dando origen al Reino Visigodo de Toledo. Por otro lado, en la península itálica la ficción de la pervivencia del Imperio había dejado existir desde 476, cuando los hérulos de Odoacro destituyeron al último emperador romano, Rómulo Augústulo. Su dominio fue breve, pues se vieron acometidos a su vez por sucesivas invasiones instigadas por el emperador de Oriente (Zenón): en 487 y 488 la de los rugios de Feleteo y Federico, que logran rechazar; y finalmente la de los ostrogodos de Teodorico el Grande, que los derrotan en Aquilea, Verona (489) y el río Adda (490), quedando sitiado Odoacro en Rávena hasta su asesinato a manos del propio Teodorico (493). (25)

Tanto visigodos como francos obtuvieron el extraordinario beneficio que suponía la aplicación extensiva del concepto de hospitalitas (la asignación al huésped de la tercera parte del patrimonio del anfitrión), lo que en la práctica significó cederles la tercera parte de las tierras que ocupaban en las Galias. Los hérulos de Odoacro exigieron lo mismo en Italia, y ante la respuesta negativa de las autoridades romanas, optaron por aclamar a su jefe como «rey de Italia».

Durante todo el siglo V, el ejército romano y, en gran medida, la dirección política del Imperio occidental, estuvieron en manos de personalidades de origen germano: Estilicón (de origen vándalo, fue clave durante el imperio de Honorio), Aecio (de oscuro origen —godo o escita— fue el artífice de la coalición anti-Atila), Ricimero (mitad suevo, mitad visigodo, llegó a proclamar tres emperadores —Mayoriano, Libio Severo y Olibrio—), Gundebaldo (burgundio, sobrino de Ricimero, proclamó a su vez otro emperador —Glicerio—), Orestes (depuso a Julio Nepote e impuso como emperador a su propio hijo, Rómulo Augusto) y Odoacro (habitualmente designado como hérulo, pero cuya concreta nacionalidad se ignora —pudo ser también rugio, godo, esciro o incluso huno—, depuso a Rómulo Augusto e hizo devolver las insignias imperiales a Zenón —emperador de oriente—, quedando como único poder de hecho en Italia). (26)

Los reinos germánicos

Ver art. principal: Reinos germánicos

Los reinos germánicos fueron los Estados creados a lo largo de Europa a partir de finales del siglo IV hasta bien entrada la Edad Media por los pueblos de habla germánica procedentes de la Europa del Norte y del Este. Sus instituciones políticas peculiares, en concreto la asamblea de guerreros libres (thing) y la figura del rey (en protogermánico kuningaz, que da en anglo-sajón cyning, en inglés king, en alemán König y en las lenguas nórdicas kung o konge, aunque los más romanizados utilizaban su versión latina rex), recibieron la influencia de las tradiciones institucionales del Imperio y la civilización grecorromana, y se fueron adaptando a las circunstancias de su asentamiento en los nuevos territorios.

Si bien estos reyes utilizaron el sistema provincial romano para justificar sus derechos sobre ciertos territorios, ya que algunos de ellos se habían asentado como federados del Imperio, y después los reyes medievales utilizarían la configuración política de los primeros para justificar sus propias ambiciones, hay que recalcar que no hay ninguna conexión entre los modernos estados-nación y estos reinos más allá de la nominal, ya que este término nació en el tratado de Westfalia de 1648, siendo las fronteras y culturas europeas de ese momento distintas a las de los últimos años de la Antigüedad tardía.

Mapa político de Europa, norte de África y Oriente Medio en 476, el año de la caída del Imperio romano de Occidente. Muestra el Imperio romano de Oriente y los reinos germánicos que se formaron en el territorio del Imperio romano de Occidente. Fuente: Guriezous y un autor más. CC BY-SA 2.5. Original file (2,830 × 1,967 pixels, file size: 2.66 MB).

Las invasiones bárbaras desde el siglo III habían demostrado la permeabilidad del limes romano en Europa, fijado en el Rin y el Danubio. La división del Imperio en Oriente y Occidente, y la mayor fortaleza del imperio oriental o bizantino, determinó que fuera únicamente en la mitad occidental donde se produjo el asentamiento de estos pueblos y su institucionalización política como reinos.

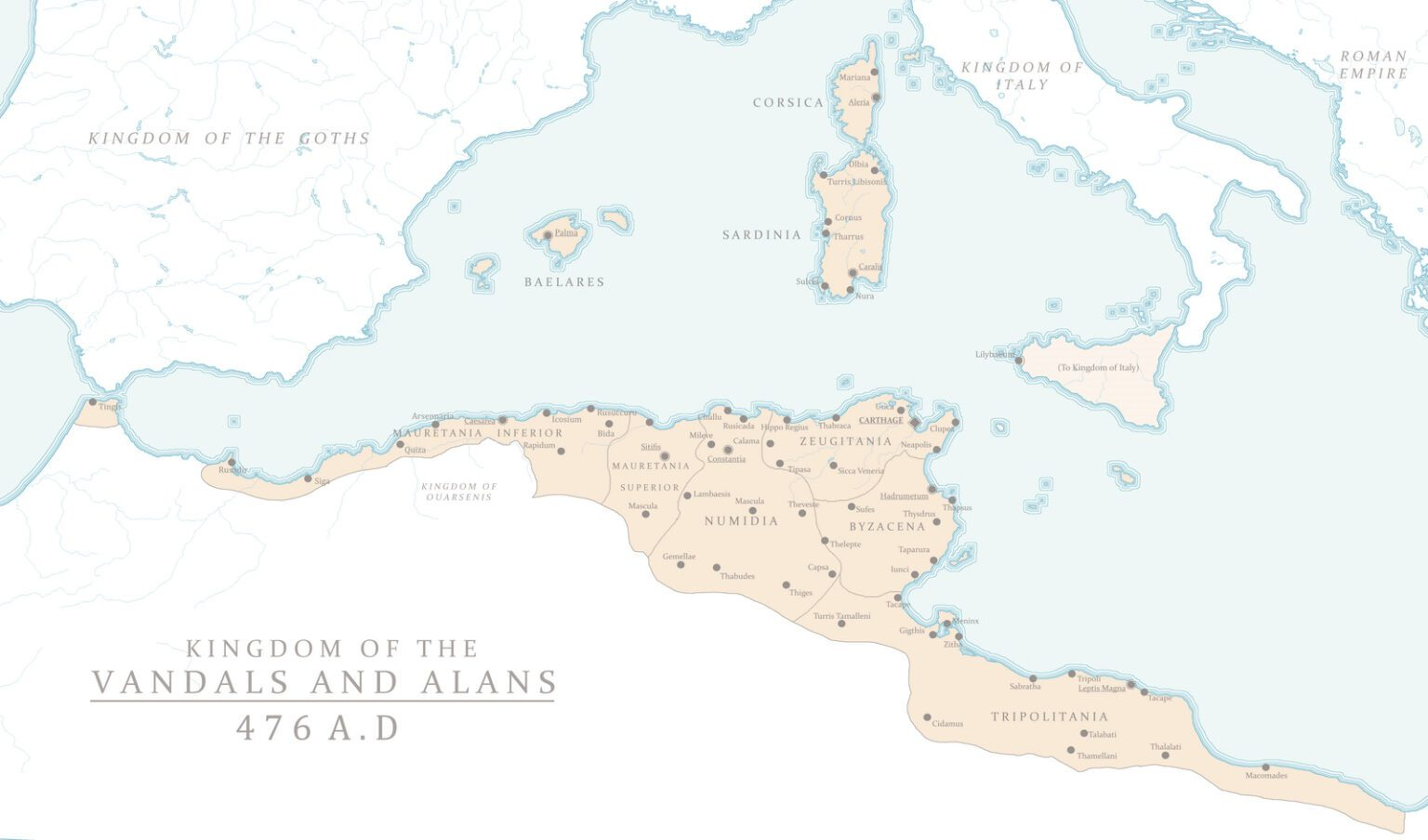

Fueron los visigodos, primero como Reino de Tolosa y luego como Reino de Toledo, los primeros en efectuar esa institucionalización, valiéndose de su condición de federados, con la obtención de un foedus con el Imperio, que les encargó la pacificación de las provincias de Galia e Hispania, cuyo control estaba perdido en la práctica tras las invasiones de 410 por suevos, vándalos y alanos. De estos, solo los suevos lograron el asentamiento definitivo en una zona: el Reino de Braga, mientras que los vándalos se establecieron en el norte de África y las islas del Mediterráneo Occidental, pero fueron al siglo siguiente eliminados por los bizantinos durante la gran expansión territorial de Justiniano I, con las campañas de los generales Belisario, de 533 a 544, y Narsés, hasta 554. Simultáneamente, los ostrogodos consiguieron instalarse en Italia expulsando a los hérulos, que habían expulsado a su vez de Roma al último emperador de Occidente. El Reino Ostrogodo desapareció también frente a la presión bizantina de Justiniano I.

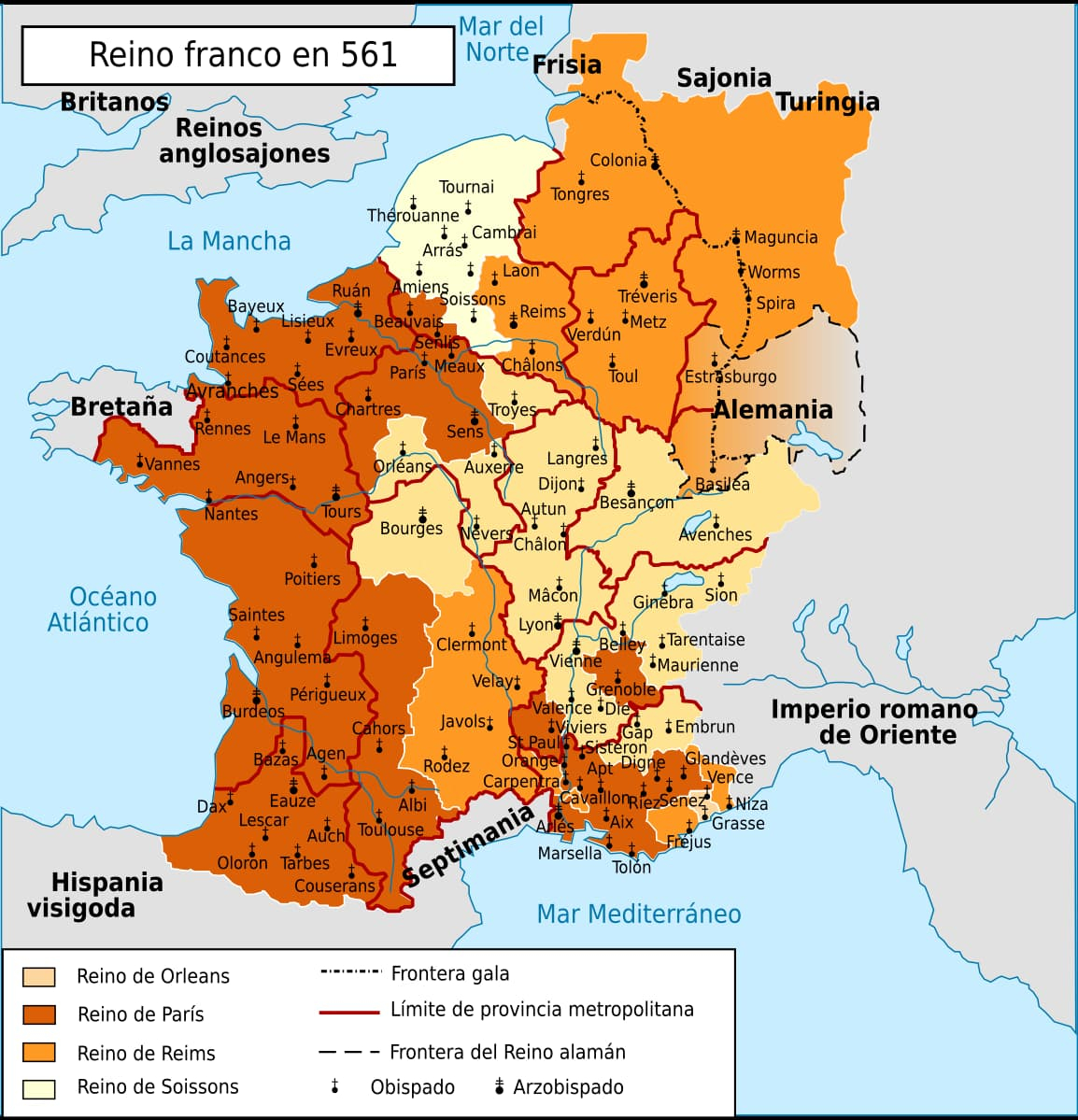

Un segundo grupo de pueblos germánicos se instala en Europa Occidental en el siglo VI, entre los que destaca el Reino franco de Clodoveo I y sus sucesores merovingios, que desplaza a los visigodos de las Galias, forzándolos a trasladar su capital de Tolosa a Toledo. También derrotaron a burgundios y alamanes, absorbiendo sus reinos. Algo más tarde los lombardos se establecen en Italia en 568-569, pero serán derrotados a finales del siglo VIII por los mismos francos, que reinstaurarán el Imperio con Carlomagno en el año 800.

En Gran Bretaña se asentarán los anglos, sajones y jutos (véase Invasión anglosajona de Gran Bretaña) que crearán una serie de reinos rivales, unificados finalmente por los daneses (un pueblo nórdico) en lo que terminará por ser el reino de Inglaterra.

Batalla de Vouillé (507), entre francos y visigodos, representada en un manuscrito del siglo XIV. Autor: Desconocido – National Library of the Netherlands. Dominio público.

La Batalla de Vouillé, librada en el año 507, enfrentó a los francos, liderados por Clodoveo I, contra los visigodos, marcando un punto de inflexión en la historia de la Europa occidental. La victoria de los francos no solo debilitó al reino visigodo, sino que también consolidó el poder franco en la Galia, contribuyendo a la configuración de nuevas identidades y estructuras políticas que darían forma a la Edad Media. La representación de esta batalla en un manuscrito del siglo XIV evidencia el interés de la época medieval por rescatar y reinterpretar un pasado que se consideraba fundamental para legitimar el poder y la identidad nacional. Dichos documentos, aunque producidos varios siglos después de los hechos, reflejan un ideal heroico y simbólico en el que los acontecimientos históricos se visten de elementos legendarios para fortalecer la memoria colectiva y la tradición, convirtiendo la Batalla de Vouillé en un emblema de la transformación política y cultural que marcaría el devenir de Europa.

A partir del año 500 aproximadamente se establecieron varios reinos germánicos que transformaron el panorama político del antiguo Occidente. El reino suevo, surgido en el año 409, se constituyó en una entidad autónoma en la Península Ibérica, donde logró asentarse en la región noroeste y perduró hasta el 585, cuando fue finalmente absorbido por otros poderes emergentes. En el mismo contexto, el reino visigodo experimentó una primera etapa en Tolosa, entre los años 476 y 507, en la que se afirmaron como un grupo organizado en la Galia; sin embargo, tras la derrota en la batalla de Vouillé se trasladaron hacia la Península Ibérica, dando inicio a la etapa tolemesa en Toledo que se extendió hasta el 711 y marcó profundamente la historia del occidente ibérico. Paralelamente, el reino franco, establecido a partir del año 481, fue creciendo en importancia bajo la dinastía merovingia y evolucionó de un conjunto de tribus en constante conflicto a un poder centralizado que, a través de sucesivas transformaciones, culminó en su partición en el Tratado de Verdún en el 843, sentando las bases de las futuras identidades nacionales en Europa. Por último, el reino ostrogodo, instaurado en Italia en el 493 por Teodorico el Grande, representó un intento de continuidad del poder germánico en la antigua Italia, perdurando hasta que las campañas de reconquista bizantina pusieron fin a su existencia en el 553. Estos reinos, surgidos en el marco de la desintegración del Imperio romano, constituyen ejemplos emblemáticos de la capacidad de los pueblos germánicos para fundar nuevas estructuras políticas y dejar una huella duradera en la configuración de la Europa medieval.

Ver atículos: Los reinos germánicos. El reino Visigodo, el reino visigodo de Tolosa (476-507); Reino Visigodo de Toledo (507-711); Reino franco (481-843); el Reino Ostrogodo (493-553); el reino Lombardo; El reino Suevo de Braga; Reino Vándalo de Cartago.

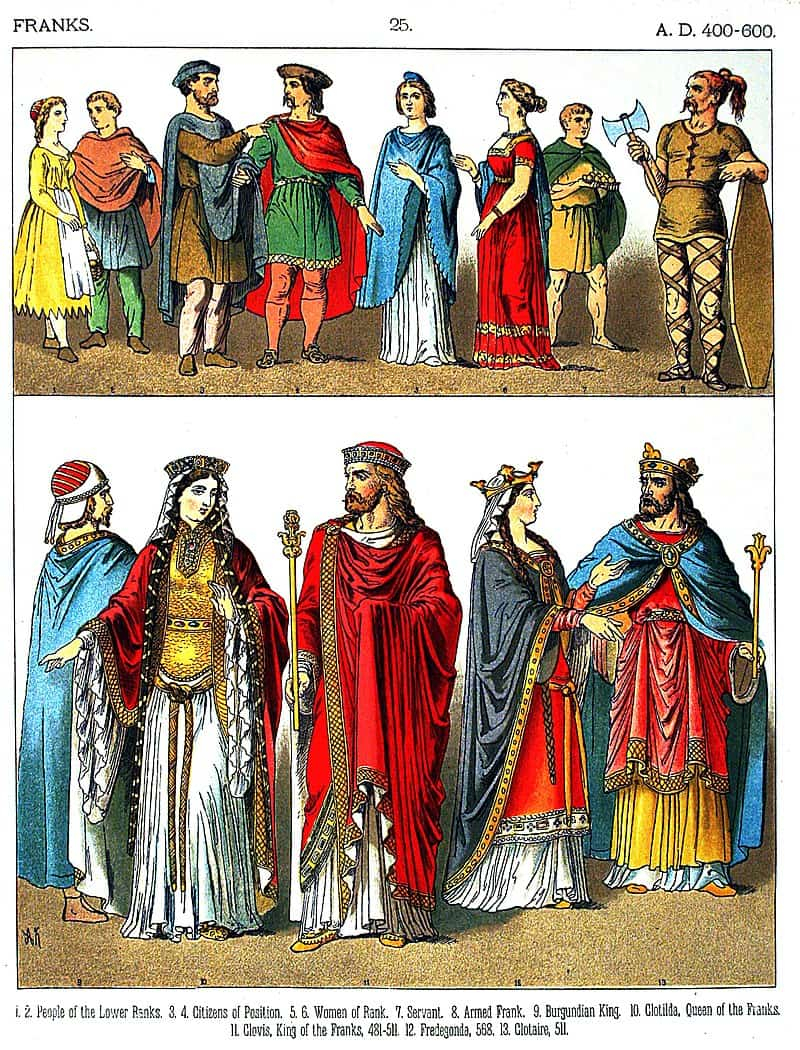

Época franca

Durante la posterior época franca, el territorio que hoy conocemos como Alemania formó parte integral de un vasto reino que se extendía a lo largo de Europa Occidental. Tras la consolidación del poder franco, especialmente durante el reinado de Carlomagno, se impulsó una política de integración y centralización que permitió la incorporación de numerosos territorios germánicos. En este contexto, la región fue sometida a una profunda transformación política, social y cultural que se manifestó en la difusión del cristianismo, la reorganización del sistema feudal y el establecimiento de instituciones que buscaban emular el legado del Imperio romano.

La integración de lo que hoy es Alemania en el Reino Franco supuso la creación de un entramado de feudos y territorios con cierto grado de autonomía local, aunque unidos bajo la autoridad central carolingia. Este proceso no fue homogéneo, ya que la diversidad étnica y las tradiciones propias de los pueblos germánicos convivieron y se fusionaron con las influencias latinas y cristianas, dando lugar a una síntesis cultural que caracterizó a la Europa medieval. La administración y la legislación se adaptaron a las realidades locales, al mismo tiempo que se difundían nuevas prácticas administrativas y sistemas de gobierno que buscaban garantizar el orden y la cohesión del reino.

El legado de la época franca en Alemania se dejó sentir a lo largo de los siglos, influyendo en la formación de estructuras políticas que más tarde evolucionarían hacia el Sacro Imperio Romano Germánico. Este legado se manifestó en la organización territorial, en la consolidación de una identidad cultural compartida y en la transmisión de conocimientos y tradiciones que sentaron las bases de las futuras naciones europeas. La presencia franca en estos territorios permitió que se establecieran vínculos profundos entre las antiguas tradiciones germánicas y las innovaciones introducidas desde el centro del imperio, creando un ambiente en el que la diversidad se convirtió en un elemento enriquecedor para el desarrollo de la Europa medieval.

En definitiva, la inclusión de Alemania en el vasto Reino Franco constituye una etapa fundamental en la historia europea, en la que la fusión de culturas y la transformación de estructuras políticas marcaron el tránsito desde la Antigüedad a una nueva era caracterizada por la convivencia y el intercambio entre diferentes tradiciones. Este periodo no solo dejó un legado institucional y cultural perdurable, sino que también sentó las bases para la formación de las futuras identidades nacionales que, con el tiempo, se consolidarían en el complejo entramado político del continente europeo.

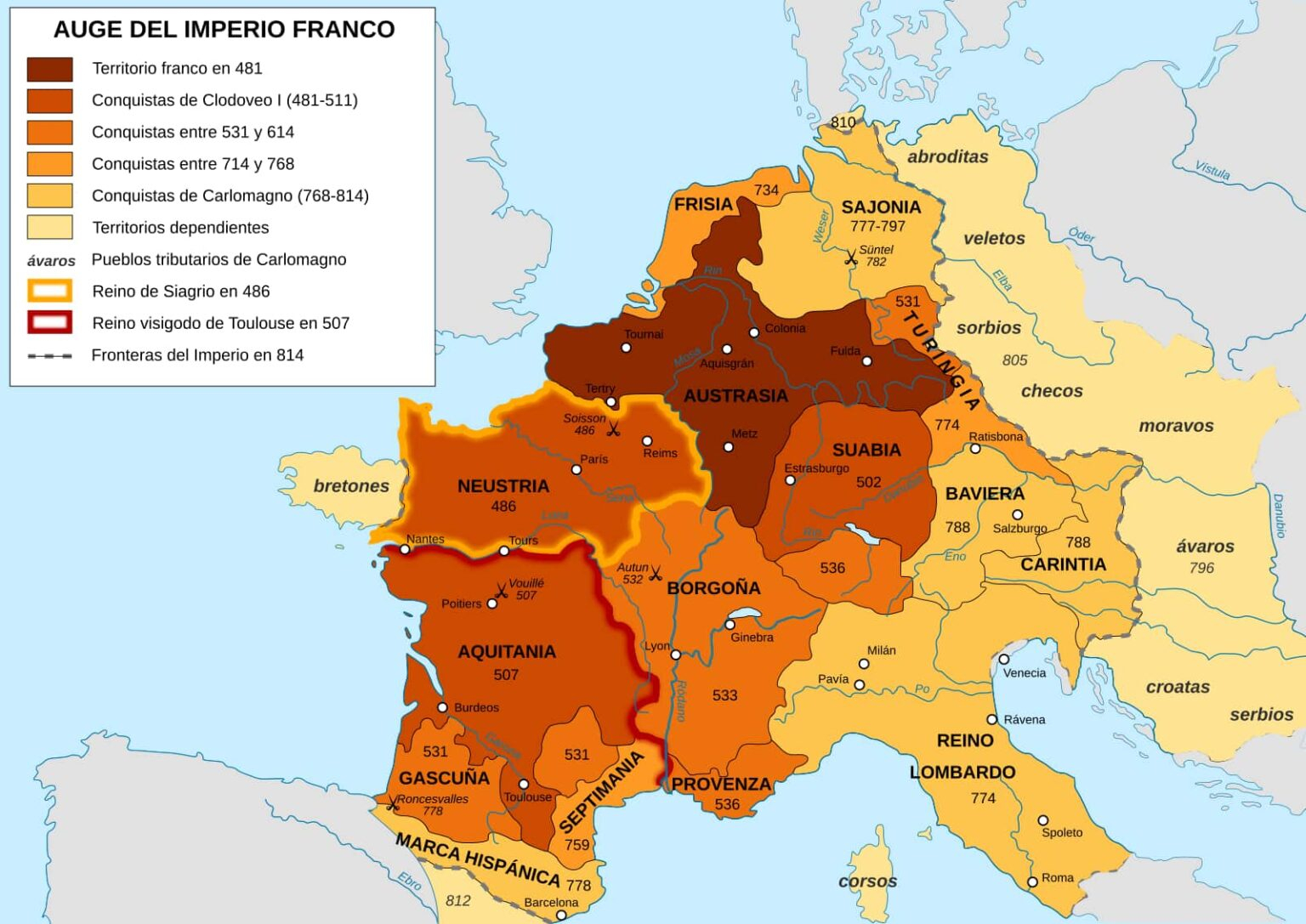

Por varios siglos, Alemania fue parte del vasto Reino Franco. Mapa de la expansión del Imperio Franco, entre 481 y 814. Autor: Sémhur. CC BY-SA 3.0-,.

Etnónimo

Germano

Germani, plural nominativo del adjetivo germanus, es el etnónimo con el que los romanos se referían a los habitantes de la extensa e indefinida zona que conocían con el topónimo Germania, desde la Galia hasta la Sarmatia. Tal nombre no se usó en la literatura latina hasta Julio César, quien lo adoptó a partir del vocablo que los galos usaban para designar a los pueblos de la orilla occidental del Rin, y que en las lenguas goidélicas probablemente significa «vecino».

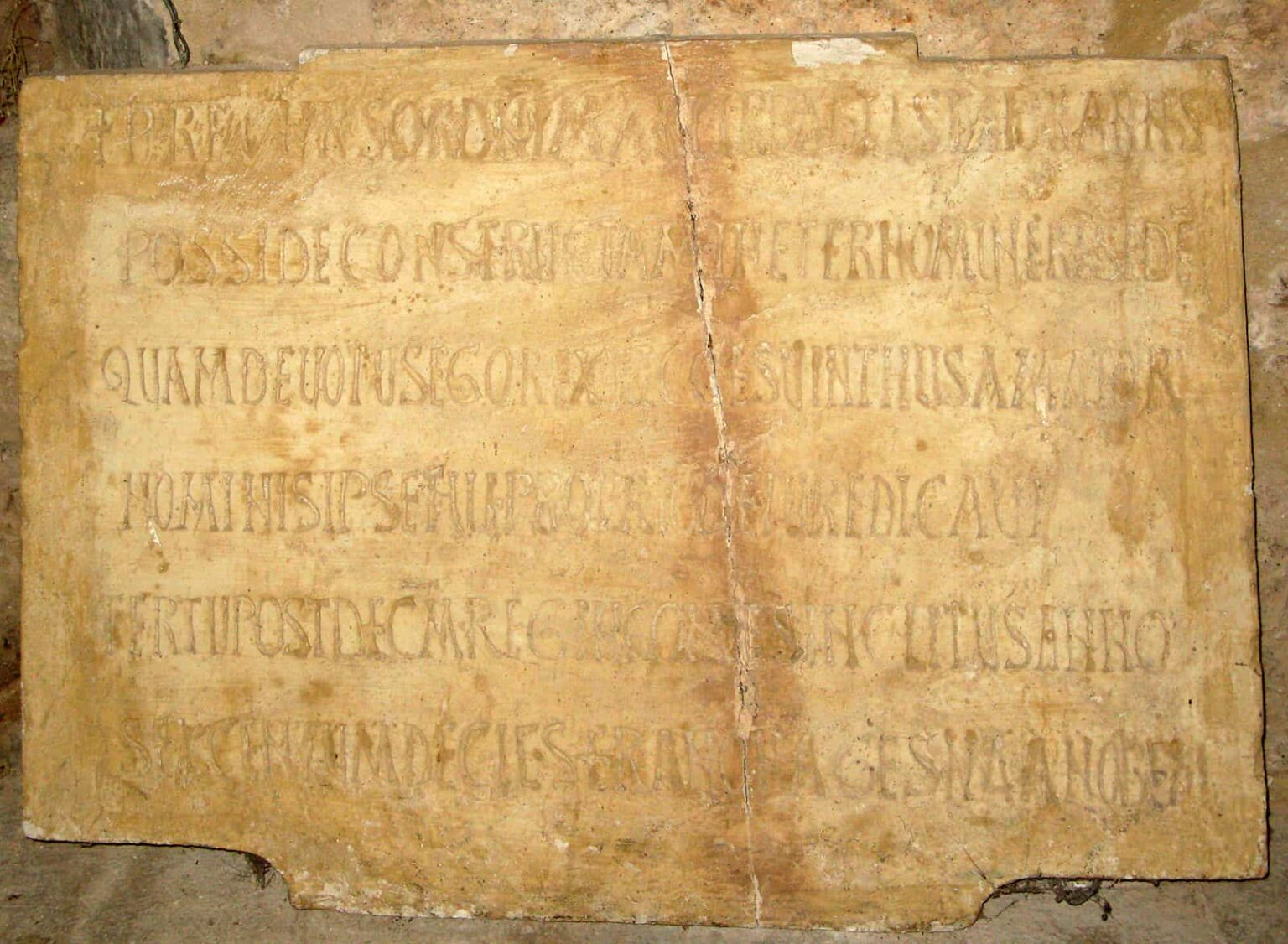

El término parece haberse empleado previamente en la inscripción de Fasti capitolini para el año 222 (DE GALLEIS INSVBRIBVS ET GERM[ANEIS]) donde simplemente se refiere a pueblos «asociados», como los relativos a los galos. Por otra parte, puesto que las inscripciones se levantaron solo en 17-18 a. C., la palabra puede ser una adición posterior al texto. Otro de los primeros que cita el nombre es Posidonio (alrededor del 80 a. C., también es una fuente dudosa, ya que solo sobrevive en una cita de Ateneo, alrededor del 190 d. C.); la mención de germani en este contexto pudo ser más probablemente introducido por Ateneo y no provenir del texto inicial de Posidonio. (1)

El escritor que al parecer introdujo el término en el corpus de la literatura clásica fue Julio César, en De bello Gallico (50 a. C.). Él usaba germani para designar a dos agrupaciones de pueblos diferentes: los germanos transrenanos (trans Rhenum), el conjunto de pueblos claramente no galos de la Germania transrhenana («el otro lado del Rin» —Transrenania, la que posteriormente se denominó Germania Magna, Germania interna— (2) o bárbara (3); y los germanos cisrenanos (cis Rhenum), un grupo difuso de pueblos del noreste de la Galia (la Germania cisrhenana, «este lado del Rin» —Cisrenania, donde se establecerían en la Germania Superior y la Germania Inferior, es decir, la Germania romana—(4), que no puede ser claramente identificado como celta ni como germánico. (5) El vocablo germani puede ser un préstamo de un exónimo celta aplicado a las tribus germánicas, sobre la base de una palabra que tanto puede significar «vecino» como «hombres de los bosques» (refiriéndose a la densidad de los bosques que cubrían casi todo el territorio de Germania). Tácito sugiere que el nombre podría ser el de una tribu que cambió su nombre después de que los romanos lo adaptaron, pero no hay pruebas de ello.

Suevo cautivo. El prisionero usa calzones (Braccae) que eran típicos para los pueblos germanos. Su cabello está atado en un nudo suevo. Bronce del siglo II. Autor: Gryffindor. CC BY-SA 3.0.

Teutón

Tratando de identificar un término vernáculo contemporáneo y la nación asociada a un nombre clásico, desde el siglo X en adelante la literatura latina medieval usó el adjetivo teutonicus, originalmente aplicado a los teutones (el pueblo germánico antiguo derrotado por los romanos en la batalla de Aquae Sextiae —102 a. C.—) para referirse a todo lo relativo al Regnum Teutonicum o Francia orientalis («Francia Oriental», la parte oriental del antiguo Imperio carolingio, tal como se dividió en los tratados de Verdún y de Mersen —años 843 y 870, respectivamente—). Específicamente, la Orden Teutónica o de los Caballeros Teutones fue una orden militar de gran importancia en la Europa Oriental.

El uso de las palabras castellanas «teutón» y «teutónico» no se limita al pueblo antiguo o a la orden militar, sino que se extiende de forma genérica a lo germánico o a lo alemán. El Diccionario de la lengua española recoge ese uso como un coloquialismo. (8)

El término teutón proviene del latín Teutones, que era el nombre de un pueblo germánico antiguo mencionado por autores romanos como Plinio el Viejo y Tácito. Se cree que este nombre tiene raíces en la palabra proto-germánica þeudō, que significa «pueblo» o «nación», y que es la misma raíz que dio origen al término Deutsch en alemán moderno y a otras palabras relacionadas con la identidad germánica en diferentes lenguas.

Los Teutones fueron un grupo migratorio que, junto con los cimbrios y los ambrones, invadió territorios romanos a finales del siglo II a. C. y fue derrotado en la batalla de Aquae Sextiae (102 a. C.) por el cónsul Cayo Mario. Aunque su existencia como una tribu étnicamente homogénea es debatida, su nombre sobrevivió en la tradición romana y medieval para referirse a lo germánico en general.

Durante la Edad Media, el término teutonicus se utilizó para referirse a los habitantes del Regnum Teutonicum (Reino Teutónico), el territorio que comprendía la parte oriental del Imperio Carolingio tras su división en el Tratado de Verdún (843). De ahí proviene el nombre de la Orden Teutónica (Ordo domus Sanctæ Mariæ Theutonicorum Hierosolymitanorum), fundada en 1190 durante las Cruzadas y que jugó un papel clave en la cristianización y germanización de Europa Oriental.

Con el tiempo, el término teutón fue adoptado en español como sinónimo de «germano» o «alemán», aunque con un matiz literario o incluso arcaizante. En otros idiomas, el término evolucionó de manera similar: en francés teuton y en inglés Teuton pueden referirse tanto a los antiguos Teutones como a los alemanes en general.

En definitiva, el etnónimo «Teutón» refleja una evolución lingüística que parte de un pueblo específico de la Antigüedad, se amplía en la Edad Media para designar una identidad germánica más general y, en el uso moderno, se asocia con lo alemán en un contexto más bien literario o histórico.

Imagen artística imaginada de caballero Teutón. (Generado por gemini). CC BY-SA 3.0.

Alemán

En castellano, portugués y francés, el gentilicio de Alemania (alemán, alemão, allemand) (9) se deriva del nombre del pueblo germánico de los alamanes, cuya etimología puede relacionarse con all (todo) y mann (hombre). Así, alamanes vendría a significar todos los hombres. (10)

Efectivamente, el término alemán en castellano, allemand en francés y alemão en portugués derivan de los alamani (o alamanni en latín), una confederación de tribus germánicas que habitaban la región del alto Rin y que fueron mencionados por primera vez en fuentes romanas en el siglo III d. C.

La etimología de alamán suele explicarse como una combinación de las palabras germánicas all («todo») y mann («hombre»), lo que podría interpretarse como «todos los hombres» o «hombres unidos», reflejando su carácter de confederación de tribus. Sin embargo, también se ha sugerido que el nombre podría significar simplemente «hombres de la tierra de Alah«, siendo Alah una raíz germánica que puede relacionarse con templos o lugares sagrados.

El uso del término alamán para referirse a los germanos en general se debe a que los alamanes eran una de las tribus germánicas más visibles para los romanos y posteriormente para los pueblos romances. Su presencia en la Galia y su conflicto con el Imperio Romano hicieron que su nombre quedara asociado a los habitantes de la actual Alemania, aunque los alamanes en sí mismos solo ocuparon una parte del territorio germano.

En contraste, en alemán, el país se llama Deutschland y su gentilicio es deutsch, derivado de la raíz þeudō («pueblo»), la misma que originó el término «teutón». Otros idiomas han adoptado nombres distintos según la influencia histórica, como Germany en inglés (derivado del latín Germania), Tyskland en escandinavo (relacionado con deutsch), o Saksa en finés y estonio (procedente de los sajones).

Este fenómeno refleja cómo la percepción externa de un pueblo puede diferir de su propia autodenominación y cómo los contactos históricos determinan los exónimos utilizados en distintas lenguas.

Tudesco (deutsch)

En lengua alemana, el gentilicio de Alemania es deutsch («alemán»), (11) una palabra derivada de una raíz genérica del germánico antiguo: *þiuda-, que significa «pueblo». La misma raíz aparece en muchos nombres de persona, como Thiud-reks, y también en el etnónimo de los suecos de un cognado del inglés antiguo Sweo-ðēod y nórdico antiguo: Suiþióð. Además þiuda- aparece en los términos Angel-ðēod («pueblo anglosajón») y Gut-þiuda («pueblo gótico»). El adjetivo derivado de este sustantivo, *þiudiskaz («popular»), fue utilizado posteriormente (el primer uso registrado es del año 786) para referirse a la theodisca lingua, «lengua del pueblo» (lengua vulgar), por oposición a la lengua latina.

Muchos idiomas modernos emplean palabras derivadas de este origen para el gentilicio de Alemania: la sueca/danesa/noruega tysk, las neerlandesas duits y diets (esta última se refiere al nombre histórico para el neerlandés medio o neerlandés, el antiguo significado en alemán), la italiana tedesco y la española «tudesco» (que se ha restringido en la práctica a su uso como arcaísmo). En cambio, en inglés, Dutch se aplica al gentilicio de Holanda (o, por extensión, al de los Países Bajos), usándose German para el gentilicio de Alemania. El despectivo boche se utilizó en el contexto histórico de las guerras mundiales del siglo XX, pero su etimología parece provenir de alboche, una combinación particular en argot francés. (12)

El término deutsch en alemán, que significa «alemán», tiene una etimología interesante que remonta sus raíces al germánico antiguo. Proviene de la palabra þiuda o þeod, que significa «pueblo» o «nación», una raíz que aparece en varios nombres relacionados con los pueblos germánicos. La forma þiuda está vinculada a conceptos de comunidad y colectividad, lo que refleja una visión de los pueblos germánicos como grupos unidos bajo una identidad común.

En las lenguas germánicas, esta raíz aparece en varios términos relacionados con las naciones o grupos étnicos. Por ejemplo, el término Thiud-reks (nombre de un rey visigodo) contiene la raíz þiuda, y de ahí se deriva también el término Suiþióð, que en nórdico antiguo se refiere a los suecos. De manera similar, el inglés antiguo Sweo-ðēod se traduce como «pueblo sueco». La misma raíz aparece en el Angel-ðēod para referirse al pueblo anglosajón, y en el Gut-þiuda para los godos, indicando que esta raíz germánica se utilizaba ampliamente para denotar la identidad de los pueblos germánicos.

El adjetivo þiudiskaz o theodisca, que significa «del pueblo» o «popular», refleja un sentido de pertenencia a una comunidad que habla una lengua común. Este adjetivo se utilizaba en contraposición a latinus, refiriéndose a la lengua vulgar o «lengua del pueblo», en contraposición al latín clásico utilizado por la élite. El primer uso documentado de þiudiskaz se encuentra en el año 786, cuando se hace referencia a la «lengua del pueblo» o el alemán primitivo.